�_�d2014-06

�w�o�x���̓��x�͐l�Ԃ̢�������s������������̂Ȃ̂�

�L�F2014/10/31

[�P]�@�͂��߂�

���{�o�ϐV��(2014/08/10���j��)�ŏI�ł̃R�����w�|�p�ƉȊw�̂������x�V���[�Y�̕M�҂͕����L��(�R�w�@��w����������w��)�ł���B

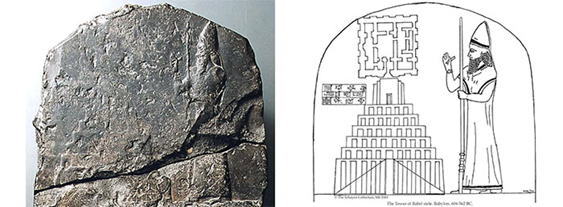

���̓��̕\��́w�点��̓����\���������x

���[�Ƀs�[�e���E�u�����[�Q��(Pieter Bruegel de Oude)�́w�o�x���̓��x�̃��m�N���ʐ^���Y�t����Ă���B

���ꂪ���}�ł���B

1563�N��A���ʁ@�@�傫��114cm x 155cm�I�[�X�g���A�E�E�B�[�����p�j���p�ّ�

�o���FWeb Gallery of Art(http://www.wga.hu/index1.html�j

�M�҂͂��̊G���\���N�O�̃��[���b�p�ό����s�̍ہA�����p�j���p��(Kunsthistorisches Museum, Wien)�ɓW������Ă���̂��Ϗ܂����B

���̊G�ɂ��ĕ������͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

| �����ɍނ��Ƃ����s�[�e���E�u�����[�Q���́w�o�x���̓��x(1563�N��A�E�B�[�����p�j���p�ّ�)������҂ɁA�ٗl�Ȃ܂łɏd�ꂵ�����͂Ƥ�ٌ`�̂��̂�ڂ̓�����ɂ����Ƃ��̂悤�ȈÂ����^���闝�R�́A���̓����A�l���Z�ނ��߂ɑ����悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ�----���������Ȃ�A�~�Ղ�P���ɐ����ɐςݏd�˂����̂ɂȂ����낤----�������Ƃ点���`���Ȃ���㏸����A�����Ȏ�������ӎv���̂��̂Ƃ��ĕ\������Ă��邩��ł���B �c�c |

�������̃R������ǂ�ŁA��o�x���̓���ɂ��Ă̔ނ̉��߂ɋ^����������B

�I���O�̌Ñチ�\�|�^�~�A�ɂ́A�点��\�����������̂��낤���B

�����āA�点��K�i�͘�������������ӎv���̂��̂̕\���Ȃ̂��H

�Ñ�M���V���̃w���h�g�X(�I���O5���I)���������u���j�v�̒��ɁA���\�|�^�~�A�̓s�s�o�r�����̢�[�E�X�E�x���X�_�a����Ɋ��ȓ��������A�u�S���̑w���߂����ė����`�̒ʘH�������Ă���v�ƋL�ڂ���Ă���B�������A�{�l�����ۂɌ�����ł͂Ȃ��B���ꂪ�A������o�x���̓��ł͂Ȃ����Ƃ����Ă���B

�C���N�̃o�O�_�b�h�����40km�̃T�}���Ƀ}���E�B�[����~�i���b�g���������Ă���B

�~�i���b�g(��q��)�́A���X�N�ɕt�����A��q�����̍��m(�A�U�[��)���s���̂Ɏg���铃�ł���B

�}���E�B�[���E�~�i���b�g(Malwiya Minaret)�̓A�b�o�[�X����8��J���t�̃��E�^�X�B�����T�}���Ɍ��z�����T�}���̑僂�X�N�ɕt�����Ă���点�~�i���b�g�ł���B

�ČR�̃C���N�i�U�Ȍ㌻�݂Ɏ���@�h�����R���E�����̒��ł��̃~�i���b�g���ǂ��Ȃ��Ă��邩�S�z�ł���B

�C���N�푈�ł́A���̃~�i���b�g�ɃA�����J�R���_������u���ĊĎ����Ƃ��Ďg�p���Ă������Ƃ����������A2005�N4��1�������A�A�����J�R�̖C�����Ă点���̐듃�����������������B

�o���FIraq: colpito minareto ��torre di Babele��@2005/04/01

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/04_Aprile/01/samarra.shtml

���̃~�i���b�g��A.C.849�N���猚�z���n�܂�A852�N�Ɋ��������B�y��͓����������K�A�Ă������K���l�ő����A�点��K�i�ʘH�œo��B������52���B

�T�}���̃~�i���b�g�A�X�p�C�����E�~�i���b�g�Ƃ��Ă��B

�M�҂͌�������ɃC���N���n�����̍ہA���̓��ɓo�������A�K�[�h�Ȃ��̂ŋ��|���������B

����́A�u�A���L���f�X*��点��v�Ƃ����\���ł���B

*�A���L���f�X(�I���O287�N�`�I���O212�N)

�Ñ�M���V���̐��w�ҁA�����w�ҁA�Z�p�ҁA�����ƁA�V���w�ҁB�u�A���L���f�X�̂点��v�Ƃ��Ă��㐔�点��̒�`���l�Ă����B

�������A���̓��̓o�r�����̃o�x���̓��Ɣ�ׂ�Ə��Ȃ��Ƃ�1500�N����̎���ł���B

���m�́u�o�x���̓��v�̃C���[�W�́A�ǂ���炱�̓����痈�Ă���Ƃ�����������B

�点�̂ɁA���w�I�E�_��I�ȃC���[�W������̂ŁA���˂̓M���V�����܂ރI���G���g�n�A�����ăo�x���̓��̃C���[�W�Ƃ��ăL���X�g���n�ɐZ�����A�����ő����p������悤�ɂȂ����Ƃ�������B

�点��^�\�����́A����ꂽ�~�n�����ł���A���邢�̓��[���b�p�Ȃǂ̉��{�̍��ȊK�i�Ƃ��Ă������Ă���B

�������A��������Ñ�V�����[����Ղ̃W�b�O���b�g(��q)�ł́A�����I�K�i�����������Ă��Ȃ��B

�u�����[�Q���̊G�w�o�x���̓��x�͉����x�[�X�ɂ��ĕ`���Ă���̂��B

�����āA���������w�o�x���̓��x�Ƃ͈�̉��������̂��B

[�Q]�@�u�����[�Q���̓�̊G��

�u�����[�Q���͂��̊G(�}-1)��`�������N�ɂ����ꖇ�́w�o�x���̓��x��`���Ă���B

����ɂ����ꖇ�A�ۉ�ɕ`�����Ƃ����Ă��邪�A����͏��ݕs���ł���B

1564�N��@���ʁ@�@�傫��60cm x 75.5cm

�I�����_�E���b�e���_���@�{�C�}���X���t�@����ׁ[�j���Q�����p��

(Museum Boijmans Van Beuningen)��

�o���Fhttp://collectie2008.boijmans.nl/en/work/2443%20(OK)

��}-2��̊G�͢�}-1��̔������̑傫���ł���B�O�N�̍�i�����������ɓ��̊����x�͐i�����Ă���B

���J��O��q���w�o�x���̓�x(�������_�� 1996/01/30��)�Łw�o�x���̓��x�Ƃ������ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B

|

�������ࢃo�x���̓���Ƃ������́A�\�ꐢ�I������A�ʖ{��X�e���h�O���X�̊G�ɌJ��Ԃ����グ���Ă������̂Ȃ̂ł��邪����̐}���ɂͤ�قڈ��̌��܂����^������A���ꂪ����ƂƂ��ɏ����Âω����Ă��Ă���Ƃ����B�����Ɍ��z���̓���z���A�����ɖZ���������������ݎ҂����̎p��`���A�Ƃ����̂����̊�{�`�ł��邪�A���オ����ɂ�ĐH�����̐��������A�傪����ȓ�����`�����悤�ɂȂ��Ă䂭�B �܂��A15���I������́A(�u�o�x���̓��v�̕��ꎩ�̂̂����ɂ͓o�ꂵ�Ȃ�)�j�����h���Ƃ��̈�s���`�����悤�ɂȂ�A���i�̕`�ʂऍL������܂��A���ڂ����`�����悤�ɂȂ��Ă���B ����������o�x���̓�����̓`���̗����U��Ԃ��Ă݂�ƁA�������ɁA�u�����[�Q���̂��̊G���A���قȌǗ�������i�ł͂Ȃ��āA����ɐ旧���܂��܂̢�o�x���̓���̂Ȃ�����u�G��I�ɂ��}���I�ɂ��ō���ɒB�����v���̂Ƃ��Č���Ă����̂��A�����������̂ł���Bpp5-7 |

�u�����[�Q��1563�N��́w�o�x���̓��x���ς�ƁA�ǂ�������̓o�r���j�A����̃o�x���̓���`�������̂ł͂Ȃ��B�ו�������ƁA�u�����[�Q���Ɠ�����̏�i��`���Ă���B

��ʂ̑O�i�����ɍH����������@����j�����f��(�����͈�Z���I�A�m�A�̑��q�̈�l�n���̎q��)��s��`���Ă���B

���̑O�ɐH�������Ђꕚ���Ă���B���̎��͂ɂ͊�R���田��o���ꂽ�����`�̐ނ��U�݂��Ă���B

�������̓��̂�����Ƃ���ɁA���ۂɈ�Z���I�Ƀl�[�f�������g�Ŏg�p����Ă����������̌����p�̋@�B�������قǏڍׁE���m�ɕ`�ʂ���Ă���B

�u�����[�Q���̓��[�}�ɍs���Ă���̂œ��̃��f���̓��[�}�̃R���b�Z�I�f���Ă���Ƃ����Ă���B

���̈ꕔ�ł͊���I�o���Ă���B�H�����̊������ł���Ƃ��낪�`����Ă���B

�J���҂������A�����K���Ă��A�ςݏd�ˁA�n�Ԃʼn^�сA�����Ă��ă����^�������ƁA�������ꂽ����傫�Ȑނ��e��̊��Ԃ�N���[���Ԃň����グ����B

�Ƃ��ɒ��ڂ��ׂ��͉�����O�i�ڂɒu���ꂽ�N���[���Ԃł���B

�Ԃ̒��Ɋ��l���̒j�����������āA�����ʼnB

���[�v�̐�[�ɂ���d���ו��͂���ɂ���Ĉ����グ����A�Ƃ������J�j�Y�����`����Ă���B

���̃N���[���Ԃ͈����N�ɔ�������Ă����Ƃ����B

�u�����[�Q���̊G(�}-1)�͂܂��Ɉ�Z���I�̌�����̏�i�ł���B

���łɊ����������̂������̑w�ɂ͉����������Ă��A�����ɏZ�݁A�������A����������A�낳��������Ă���B

�j�����h���̓���ɔw�i�ƂȂ��Ă���Z���Q(�}-3)�͂ǂ�����Z���I�̃l�[�f�������h�̕��i�ł���B

������\��͂ł́A�����K���l�œ�������Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���B

�������A�u�����[�Q���̊G�ł͊�R���悤�ɂ��ē������݂���Ă���B

�ނ��g���Ă���悤���B

�`�ɂ͑D���`����Ă��邪�A�ǂ����Ă���Z���I�̃K���I���D�ł���B

�u�����[�Q�������N�`�����u�o�x���̓��v(�}-2)�ł͂��̊�ΘI�o���������ׂĕ����Ă���B

��L�̕��͂́A�u�����[�Q��1563�N��́w�o�x���̓��x�ɂ��Ă̐�t�����̂��̂ł���B

[�R]�@�o�x���̓��ɂ��Ă̐�t�����̍l�@

��t������NPO�@�l�w���̉�x�u���O�ŁA���ɂ킽���čl�@���q�ׂĂ���B

����x�w�o�x���̓��x���l����@�t��o����錻����O�ɂ���

�i����j�@�����`����Ă���̂��@2011-07-17

http://mar2002.blog92.fc2.com/blog-entry-43.html

�i����j�@�w�o�x���̓��x�Ƃ͂ǂ�ȁu����v�Ȃ̂��@2011-11-09

http://mar2002.blog92.fc2.com/blog-entry-48.html

���̒��ŐX�m�q���̍l�@���Љ�Ă���B

|

�u�����[�Q���́A�l�Ԃ������̍s�ׂ̖ړI���m�炸�A�����炭�ꐶ�̊ԁA���̌��݂̂��߂ɓ����p�ɁA�����������̒n��̐��E�A�Ƃ��ɁA�l�[�f�������g�̌������݂��̂ł͂Ȃ��낤���B �c�c �u�����[�Q���̓S�V�b�N�̑吹�����݈ȗ��̋Z�p�I�u�\���v��\���������ŁA�l�Ԃ̍���������s�̂��߂ɉi���Ɋ������݂Ȃ��u�s�\���̗��ʐ�(�A���r���@�����X)�v�����N�����̂ł���B�����ɋ��P�I���Ӊ�Ƃ��ās�o�x���̓��t�̈Ӗ��_���������Ă���̂ł���B �c�c �����̂�����\�z�@��S�ȑS���I�ɕ`�ʂ��������ƂŁA�Z�p�I�ɂ͍ő���́u�\���v�������Ȃ���A�\����̌��ׂ������邱�ƂŁA���̉i���̖����������N�����B����ɂ���Ă��̈Ӗ��_�I�ȁu�s�\���v���Úg���悤�Ƃ����B�܂������Ŏ����ꂽ��g�I�Ӗ��Ƃ��āA��q�̂悤�ɁA�l�Ԃ̘����A���h�A�\�͂̉ߐM�ƁA����ɑ���_�̔���������Ă���B |

���钘���ȃu�����[�Q�������҂��A���̓��̉�����l�i�ڂ̊K�ɁA���݁A�����A�������f�����@���s�`����Ă���A���ꂪ�v���e�X�^���g�ɑ��Č���Ȕ��Q�������Ȃ����J�g���b�N�w�̕��h���Ɣ��\�����Ƃ����B�m���ɂ悭�悭���Ӑ[�����Ă݂�ƍs������B----��쎁

����������ẮA�X�m�q���́A

| ���̍s�͂����ăJ�g���b�N�̏@���s�ǂ����A���邢�̓��@���P���{���t�̓���̍�i�̂悤�ɓ��̌��ݎ҃j�����f���̍s������Ȃ����߁A���̕����݂̂Ńu�����[�Q���̐M�������]�X����̂͊댯�ł��낤�B |

��쎁�́A����ɑ��Ďዷ�݂ǂ莁�̔��_���Љ�Ă���B

|

�X���͂��̂悤�ȍו��ɂ���ău�����[�Q���̐M�̔��f������̂͊댯�ł���Ɣᔻ���Ă��邪�A�����ɃJ�g���b�N�ᔻ�̈Î������邱�Ƃ͌����Ċʼn߂��ׂ��ł͂Ȃ��d�v�Ȓ���ł���B����͋�����Î�����Ɠ����ɃJ�g���b�N��M�]���ăv���e�X�^���g�ɑ��@���ٔ��������Ȃ����卑�X�y�C���̈Î��ł�����B ���̂��邵���|��ԋ߂ȓ��ɒu����Ă��邱�Ƃ̓u�����[�Q���̈Ӑ}��m���ŏd�v�ł��낤�B�ގ��g�̏@���I�M�����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������ɂ���A�ނ͂��̎��ɂ���āA�l�Ԃ̃X�P�[�����������匚�����ɏے����ꂽ���匠�͂̊댯���Î������̂ł���B |

[�S]�@�u�����[�Q���̐���������

�u�����[�Q���̐���������́A�J�g���b�N�̕��s�������E�҂ɍR�c����`�Ńv���e�X�^���g���h���u���A�̎�A�J�g���b�N����A�v���e�X�^���g�������Ȑ��͑������J��L���Ă����B

�Í��̒������甲���o���A����Ɛl�Ԃ炵�������߂����������̒��ŁA�܂����⏎�����ꂵ�߂鐨�͑����ł���B

�u�����[�Q���͔_�������̐����𑽂���ނɂ������Ƃ���A�u�_����ƃu�����[�Q���v�Ƃ��Ăꂽ�B

�u�����[�Q���́A�l����`�҂Ƃ��𗬂̂��鋳�{�l�ł���A���̎���̊G���ނ͔_�����u���w�ŋ����Ȏҁv�̏ے��Ƃ��ĕ`�ʂ��ꂽ���̂������������߁A�ȑO�̓u�����[�Q���̊G������̗�ɂȂ���������ł���Ƃ̐����̂�A�G�̒��ɃL���X�g���I�ȋ��ӂ�ǂݎ�낤�Ƃ��錩�������������B

����ɑ��A�X�m�q�∢��?��́A�_��ƂɌ������������̏��X�����\���A�������ɏW�܂�l�X�̊���̗l�q�Ƃ������A�ނ�̐����̋��X�ɂ܂œ��荞�݁A�u�l�ԁv�Ƃ��Ă̔_�������̐��������Ƃ��čׂ��ɂ߂�`�ʂ́A�_�������̑��ɗ����āA���̐S�̉��܂Œm��s�������҂łȂ���Γ���`�����Ȃ����̂ł���A�������������I�Ȍ����͓��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ��Ă���B

���ہA�u�����[�Q���̍�i�́A�����قǍׂ����ו��܂ŒO�O�ɕ`�����܂�A���j�����A�����j�����Ƃ��Ă��M�d�ȁA�����̎��o�����܂�ł���B

�Q�l�T�C�g�F�u���O�uStephan�fs Sanctuary�v�w�o�x���̓��x�A�E�B�L�y�f�B�A

����䂦�A�u�o�x���̓��v���u�����[�Q���̎���̕`�ʂ̒��ŁA���̌��݂Ɉ�S�s���ɓ����J����(�_��)�����ɑ����ĉ�����i�����������̂ł͂Ȃ����낤���B

�u�����[�Q���́A���̒��O�A�ȂɁA�u�]��ɒ��B�I�E���h�I�ȁv�f�`���Ă��̂Ă������Ƃ����B

���@���E�}���f��(�w��Ɨ�`�x�̒���)�́A�u����̔O���炩�A�Ȃ����Q���ꂽ�艽�炩�̌`�ŐӔC����ꂽ�肷�邱�Ƃ����ꂽ���߂��v�ƋL���Ă���B

���̋L�q���߂����āA�u�����[�Q���̐����I�E�@���I���ꂪ�A�Ⴆ�Đ���h�̂悤�ɁA�����Ȃ��̂ł������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������s���Ă����B

�o���F�E�B�L�y�f�B�A

���m�̂�����@���G��́A���{�l�ɂƂ��Ă͂���߂ē���A���₳�܂��܂ȍ\�}�ȂǁA�L���X�g��������m��Ȃ����藝��s�\�ł���B

�u�����[�Q���́w�o�x���̓��x�ɂ��A�@���I�ȈӐ}���B����Ă���̂�������Ȃ��B

�����āw�o�x���̓��x�ł́A�Ȃ���Ƃ�������̓����l�X��Z���A���@�B�ށA�D�Ȃǂ�`�����̂��A���̈Ӑ}���킩��Ȃ��B

�M�҂����[���b�p�ł��܂��܂Ȗ���Ƃ�������̂���p�فA���邢�̓��@�`�J�����̑��L���ȋ���lj�Ȃǂ��݂��B

�ό��K�C�h�̐������Ă��A�����A�����ς蕪����Ȃ������B�L���ȊG��⒤�������Ă����Ƃ����ɂ����Ȃ��B

�@���G��̂Ȃ��ɂ́A�����`������Ƃ̏@���I�ȈӐ}��܈ӂ�����Ɖ������邱�Ƃ������B

�L���X�g���̏@���I�Ș_����ϗ��ȂǂƂ����Ă��A�����ς蕪����Ȃ��B

[�T]�@�����n���L��\�́`��\��́@�o�x���̓�

�o�O�_�b�h���獑��8�����𗘗p���ē�֖�100km�A���[�t���e�X�͂̎x��Hillah�쉈����Hillah�s������B

���݂̐l���͖�40���B���̍x�O�Ƀo�r����(Babylon)��Ղ�����B

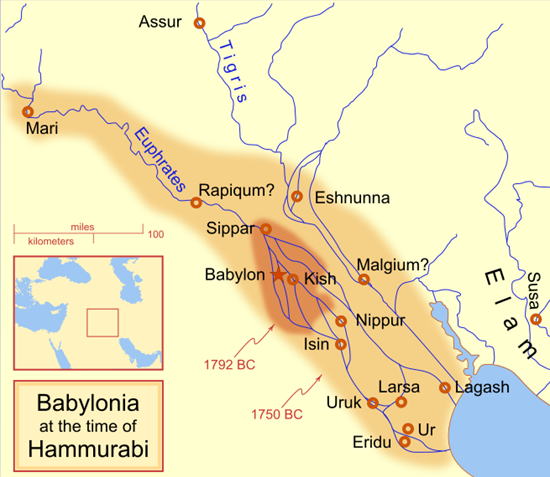

�I���O.2000�`�I���O.539�ɉh�����A�Ão�r���j�A�����A���̌�̐V�o�r���j�A�����̎�s�ŁA�A�P���l�X���y���V���̃L�����X�剤�ɋI���O.539�N�A�łڂ����܂�1400�N�ȏ�����̉h���ւ����B

�n�������r�@�T�ŗL���ȁu�n�������r���v�␢�E�̎��s�v�c�̈�A���f�B�A����}�����܃A�~�e�B�X���̋����v���Ăӂ�������ł���̂��Ԃ߂邽�߂Ɂu�뉀�v�c�����u�l�u�K�h�T�l���v���オ�����Ƃ��h�����ƌ����Ă���B

�����n���L��\�͑��߂ɂ��ƁA�m�A�̎q�n���̎q���ł���n��ōŏ��̗E�m�j�����h(�j�����f)�̉����̎�v�Ȓ����A�V���A��(�V�����[��----���\�|�^�~�A(���݂̃C���N��N�E�F�[�g�j�암���߂�o�r���j�A�̓씼���̒n��)�̒n�ɂ������o�x���A�E���N�A�A�b�J�h�ł������Ƃ����B

�n���L��\�͂̎��̑�\��͂��o�x���̓��̓`���ł���A�����œ�������V���A���̒n�ֈڏZ�����l�X�ɂ��s�s�o�x���y�уo�x���̓��̌��݂��q�ׂ��Ă��邽�߁A���̌��ݎ��Ƃ��j�����h�ɋA����_�w���߂�����B

�o��:�E�B�L�y�f�B�A

�����́w�o�x���̓��x�̕���́A�l�Ԃ������V�܂œ͂��������Ă悤�Ƃ��Đ_�ɔ�����ꤌ��t�𗐂��ꤐ��E�ɎU��U��ɂȂ��Ă��܂�������Ƃ����̂��A����܂ł̎Љ��ʏ펯�A�ʐ��ƂȂ��Ă���B

��\��͂̑O���Łu�o�x���̓��v�ɂ��Ď��̂悤�ɏ�����Ă���B

| �P | ���āA�S�n�͈�̂��ƂA��̘b�����Ƃł������B |

| �Q | ���̂���A�l�X�͓��̂ق�����ړ����ė��ăV�k�A���̒n�ɕ��n�������A�����ɒ�Z�����B |

| �R | �ނ�݂͌��Ɍ������B�u�����A�������Ă悭�Ă����B�v�ނ�͐̑���ɂ��p���A�S�y�̑�����l��(�A�X�t�@���g)��p�����B |

| �S | ���̂����ɔނ�͌����悤�ɂȂ����B�u�����A�����͒������āA�����V�ɓ͂��������āA���������悤�B����ꂪ�S�n�ɎU�炳���ƍs���Ȃ�����B |

| �T | ���̂Ƃ���͐l�Ԃ̌��Ă����Ɠ��������ɂȂ邽�߂ɍ~��ė���ꂽ�B |

| �U | ��͋��ɂȂ����B�w�ނ炪�݂ȁA��̖��A��̂��ƂŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ����n�߂��̂Ȃ�A����ނ炪���悤�Ǝv�����ƂŁA�Ƃǂ߂��邱�Ƃ͂Ȃ��B |

| �V | �����A�~��čs���āA�����ł̔ނ�̂��Ƃ����������A�ނ炪�݂��ɂ��Ƃ��ʂ��Ȃ��悤�ɂ��悤�B�x8�@�������Ď�͐l�X���A��������n�̑S�ʂɎU�炳�ꂽ�̂ŁA�ނ�͂��̒������Ă�̂���߂��B |

| �W | ����䂦�A���̒��̖��̓o�x���ƌĂꂽ�B�傪�S�n�̂��Ƃ������ō�������������A���Ȃ킿�A�傪�l�X����������n�̑S�ʂɎU�炵������ł��� |

| �X | ����̓Z���̗��j�ł���B----(�Ȍ�Z���̎q���ɒǂ��ďq�ׂĂ���B) |

���F

�����ł�����Ƃ̓��_�����̐_���n�E�F�ł���B

�����ɉ����郄�n�E�F�͗B��_�ł���S���E�̑n���_�Ƃ���u�F���̍ō������v�̂悤�Ȃ��̂ł���B

��\��͖M��o���F�V�������s��|��@���{�������s��@1970/09/01��

�P�`9�܂ł�f���ɓǂތ���A�l�Ԃ̘�����_���������Ƃ��A�o�x���̓������̌�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͈�؏�����Ă��Ȃ��B

[�U]�@�o�r������Ղ̔��@

150�N�قǑO�܂ŌÑチ�\�|�^�~�A�́A�����ƌÑ�M���V���̋L�q�ȊO�ł́A�قƂ�ǒm���Ă��Ȃ������B

�V�����[���l�̑��݂ł��������j����Y�ꋎ���Ă����B

1842�N�A�݃C���N���̎��|�[�����G�~�[���E�{�b�^�������̋L�q�����ƂɃj�l���F(�A�b�V���A�̎�s)�̔��@���s���A���ڂ��W�߂��B�ނ́A�T���S�������c�����h�D���E�V�����L���̓s�s�Ƌ{�a�@���������B

����4�N��ɍs��ꂽ�p���l�����[�h�ɂ��j�l���F�A�j�����h�A�A�b�V���[�����@�̐����ɂ��A���̒n��̔��@���b�V�����n�܂����B�������A�����̔��@�����Ɍg������̂̓A�}�`���A�����ƁE�y�؋Z�t�E���z�ƂȂǂł������B

1899�N�A�h�C�c�̌��z�ƃ��x���g�E�R���f���@�C(Robert Koldewey)������Ƃ��钲���������@���J�n�����B

���̈�Ղ������l�u�J�h�l�U�����c�̃o�r�����ł���B����܂ł̈�ՑS�̑����𖾂��鐅�������̈�Ւ�������A�����n�w�ɒB����܂Ō@��i�߂鐂�������̈�Ւ��������߂ėp����ꂽ�B�u�w�ʊw�I���@�@�v�ł���B

���݃C�V���^����Ƃ��Ēm������Ƃ����Ɏ����ʂ�ɉ����������ǂ��A19���I�ɓ����Ă�����n������A�����o���Ă����B���̕ǂɃ��x���g�E�R���f���@�C���������������B

�ނ̒�������1899�N����1917�N�ɂ����đ傪����Ȕ��@���s�Ȃ��A�L��ȃo�r�����̈�Ղ@�����B

���̌��ʁA�X��50�߂��̊Ď��������Q�d�̕ǂɈ͂܂�A�����ɂ͑召���킹��1000�ȏ�̐_�a�����������Ƃ��킩�����B

���̒��S�ƂȂ�̂̓o�r���j�A�̎�_�}���h�D�[�N���J�����G�T�M���_�a�ŁA���`�����̕����Ȃǂ���A�����ɂ̓G�E�e�����E�A���E�L(�V�ƒn�̊�b�ƂȂ錚��)�ƌĂ��7�K���̐��������т��Ă������Ƃ��킩�����B

���ꂪ�A�����ŗL���ȁu�o�x���̓��v�ł���Ƃ����Ă���B

An aerial view of Babylon showing the reconstructed Palace of Nebuchadnezzar, with adjacent helipad (at the top, between the palace and the lake) and trailers for military housing (PHOTO: Martin Bailey January 25, 2005)

�o���Fhttp://dvsoul.org.uk/soul_food/world-history-the-holy-bible/

The Smash of Civilizations �@by Chalmers Johnson

http://www.albionmonitor.com/0510a/iraqheritage.html

�c�c

The American record elsewhere in Iraq is no better. At Babylon, American and Polish forces built a military depot, despite objections from archaeologists. John Curtis, the British Museum's authority on Iraq's many archaeological sites, reported on a visit in December 2004 that he saw "cracks and gaps where somebody had tried to gouge out the decorated bricks forming the famous dragons of the Ishtar Gate" and a "2,600-year-old brick pavement crushed by military vehicles." Other observers say that the dust stirred up by U.S. helicopters has sandblasted the fragile brick facade of the palace of Nebuchadnezzar II, king of Babylon from 605 to 562 �I���O. The archaeologist Zainab Bahrani reports, "Between May and August 2004, the wall of the Temple of Nabu and the roof of the Temple of Ninmah, both of the sixth century �I���O, collapsed as a result of the movement of helicopters. Nearby, heavy machines and vehicles stand parked on the remains of a Greek theater from the era of Alexander of Macedon [Alexander the Great]."

�c�c

�C���N�ł͕č��̕]���͂悭�Ȃ��B�o�r�����ł́A�A�����J�R�ƃ|�[�����h�R���A�l�Êw�҂���ً̈c�\���ɂ�������炸�A�R���f�|���\�z�����B�W����?�J�[�e�B�X(��p�����قɂ�����C���N��Ղ̌���)��2004�N12���Ɍ��n��K�₵�ĕ��Ă���B����ɂ��A�u�C�V���^����̗L���ȗ��̒������Ȃ���Ă�����N�������o�����Ƃ����`�Ղ���v�u2600�N�O�̃����K�ܑ��́A�R�p�ԗ��ɉ����Ԃ���Ă���v�B�u���̊ώ@�҂��A�č��̃w���R�v�^�[�ɂ���Ċ����N�����ꂽ���o�ɂ���ăl�u�J�h�l�U����(�I���O. 605�N�`562�N)�̃o�r�������{�̐Ǝ�ȃ����K�����������v�ƕA2004�N5������8���ANabu�{�a�̕ǂ�Ninmah�{�a�̉������w���R�v�^�[�̊����N���������ŕ������A�����͋I���O.6���I�̈�Ղł���B�A���L�T���_�[�剤����̃M���V�����ꂪ�c���Ă������A�d�@��d�ԗ��̒ʘH�⒓�ԏ�̂����߂��ɐ݂����Ă����B

�o�x��(Babel)�̓o�r�����̉p�ꖼ�ł���B

�o�r����(�o�u�E�C��)�Ƃ͐_�̖���Ӗ�����B���_�̓}���h�D�[�N�B

���̓��͐l�Ԃ��_�ɋ߂Â����Ƃ��Č��݂��ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�_���n��ɍ~��Z�ނ��߂̐_�a�ł���B

�o�x���̓��̓G�T�M��(Esagila�@�}���h�D�[�N�̐_�a)�̉��Ɍ��Ă�ꂽ�B

�G�T�M���_�a�̓l�u�J�h�l�U������(Nebuchadnezzar II, �I���O604�`562�N)�ɏv�H�������̂ŁA����(40x70m2, 25x40m2)�B

�w���h�g�X�̋L�q�ɂ��ƁA

�N�Z���N�Z�X�ꐢ�́A�I���O.482�N�̍^�����ɃG�T�M���_�a�����菜�������������B

�A���N�T���h���X�O���͏C���𖽂��A�I���O2���I�ɂ͞��`�����ŋL���ꂽ�S�y�Ȃǃo�r���j�A�W�̕ۑ��ꏊ�ł��������A�p���e�B�A�������̋I��1���I�ɂ͐��ނ����B

�A���N�T���h���X�O���Ƃ̓}�P�h�j�A�̃A���N�T���_�[�剤�̂��Ƃł���A�C���h����A�҂����A���N�T���h���X�́A�o�r�����ɂ����Ē鍑���y���V�A�A�}�P�h�j�A�A�M���V�A(�R�����g�X����)��3�n��ɍĕ҂��A�A���N�T���h���X�ɂ�铯�N�A���̌`���Ƃ邱�Ƃɂ����B�܂��A�L��Ȓ鍑���~���Ɏ��߂邽�߃y���V�A�l��ϋɓI�ɓo�p����ȂǁA�y���V�A�l�ƃ}�P�h�j�A�l�̗Z�a��i�߂��B���̉ߒ��ɂ����ăA���N�T���h���X�̓y���V�A�鍑�̌�p�҂�邵�A�y���V�A���̉��߂�g�ɂ܂Ƃ��y���V�A���̕�����Ȃǂ̋V��ⓝ�������Ă��������߁A���g�̐ꐧ�N�剻�ɂ��}�P�h�j�A�l�̔������������B

�o�r�����ɖ߂����A���N�T���h���X�̓A���r�A�������v�悵�Ă������A�I�Ɏh����A�����̏j�����ɓ|�ꂽ�B10���ԍ��M�ɕ�������u�ŋ��̎҂��鍑���p������v�ƈ⌾���A�I���O.323�N6���Ɏ��������B

�s�̐l�����̓G�T�M���_�a�ɂčō��_�}���h�D�[�N���q���A���̂Q�K���o�����B�R�K�ȏ�͐_�ɑI�ꂽ�_���݂̂��߂Â������o���鐹��ł���A ���ɍŏ�K�̓}���h�D�[�N���V����~��Ă���_�a�ł������B

�o�r�����ߎ��ƂȂ����w�u���C�l�����́A�_�a�̂��߂ɐl�X����v�c�����č����ނ���o�x���̓������݂���l�q�������B���̓����r���Ō��ݒ��~�ɂȂ����̂�m��A�w�u���C�l�͓��̖��o�u�E�C���iBab-Ilim�E�_�̖�j�ƃw�u���C��ł���o�[����(����������)�����т��A�����ɋL�����悤�ɁA�_�ɋ߂Â����Ƃ����l�Ԃ̘�������\���ے��Ƃ����n�E�F�̗͂Ƃ����B

���J��O��q�͋�����\��͂��L�����̂́A���̎僄�n�E�F���L�������n�E�F�X�g�ƒf�肵�āA���̒��w�o�x���̓�x�������i�߂Ă���B

�I���O.2300�N���A�A�b�J�h���̉��T���S���̓o�r�����̓s�s��j�����A����600�N��Ƀn�������r�����Č����A�o�r���j�A�̎�s�Ƃ���Ɠs�s�_�}���h�D�[�N���o�r���j�A�̎�_�ɍՂ�グ���B

�}���h�D�[�N�́A�����̃_�j�G�����Ȃǂł̓o�[��(Baal)�Ɠ��ꎋ�����x��(Bel/B?l)�ƌĂ��B�܂�L���X�g���ɂ����鈫���x���[�o�u(墂̉�)�ƂȂ�B

�_�j�G���̓l�u�J�h�l�U���̃w�u���C�i�U�Ńo�r�����̕ߎ��ƂȂ��ăo�r�����ɘA��Ă���ꂽ���l�̈�l�ŁA�l�u�J�h�l�U���Ɠ�����̐l�Ԃ������B

�G�T�M���_�a�́A�E����3�����̕�����(�I���O2000�N���Ńo�r�������ݎ�)�L�q���o�ꂷ��B���̕����ɂ̓o�r�����̓s�s���́u�G�T�M�����c�ގҁv�ƋL�q����Ă���A���\�|�^�~�A�ł͑�ꋉ�̗͂��������_�a�ł������B

�n�������r�@�T�����ɂ��A����܂œV���ɂ���ď��s�s���߂����Ă���"�������i���Ƀo�r�����ɌŒ肳�ꂽ"���Ƃ���������Ă���B

[�V]�@�G�E�e�����E�A���E�L(�o�x���̓�)

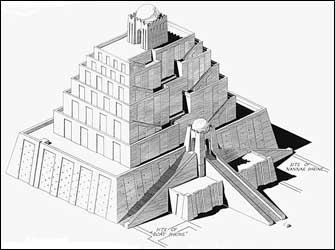

�h�C�c�l�R���f���@�C�͂��̃G�E�e�����E�A���E�L��1900�N11���ɔ��@�����B

�G�E�e�����E�A���E�L(�V�����[����FE.TEMEN.AN.KI�AEtemenanki)�́A���\�|�^�~�A�����̒��ł��ŌÂ̕�����z�����Ƃ�����V�����[���l�����݂��J�n���A�H�������f���Ă����̂��A�J���f�A�l�̉����ł���V�o�r���j�A��������ɁA�I���O7���I�̃i�{�|���b�T�������Č��ɒ��肵�A�I���O6���I�̃l�u�J�h�l�U�����̎��Ɋ��������A�o�r�����̃}���h�D�[�N�_�a(�G�T�M��)�̒��S���ɒz���ꂽ�W�b�O���h(����)�̂��Ƃł���B

��ʖ�91���~��91m�A������90��(�����͐���)��7�w���ł���A�e�w�����j��\���A1�K���y���A2�K���ؐ��A3�K���ΐ��A4�K�����z�A5�K�������A6�K�������A7�K�����ł������B

����̓o�r���j�A�̓V���w�ł́A�n�����牓�����ɁA��y���E�ؐ��E�ΐ��E���z�E�����E�����E����ƍl�����Ă������ƂɊ�Â��B

�e�w�ɂ͐_��������A����(7�K)�ɂ͐_�a(������)���������Ɛ��������B

�����̂��Ƃ́A�V�F�[���R���N�V����*(�m���E�F�[�̎��Ɖƃ}�[�e�B���E�V�F�[��(Martin Schoyen)���ݗ������������W�c��)�����L����A�I���O.604�N?562�N���́w�����Δ�ɍ��܂ꂽ�蕶�ƊG�x�ƁA���݂̓o�r�����̈�Ղɂ킸���Ɏc���\���画�����Ă���B

���ɍ��܂ꂽ��o�x���̓��(�G�E�e�����E�A���E�L)(��)�ƃl�u�J�h�l�U������(�E)

�o���Fhttp://www.schoyencollection.com/historyBabylonian.html

�o���F�V���ւ̊K�i

�@�@�@http://tower-ten.jp/towerofbabel/

*�V�F�[���R���N�V����[Schoyen Collection / Schoyen Collection]

1955�N����Õ��̎��W���͂��߂��m���E�F�[�̎��Ɖƃ}�[�e�B���E�V�F�[����(Martin Schoyen)���ݗ������������W�c�́B���C����(�w�u���C�ꐹ���̍ŌẪe�L�X�g)���܂�134����120����ɂ����13717�̏������R���N�V�������A �ŌÂ̕���5000�N�O�̖{(�����A�Δ�Ȃ�)�����L���Ă���B

�V�F�[���R���N�V����HP

http://www.schoyencollection.com/

����̊w��(Stephen L. Harris�A�J���t�H���j�A�B����w�T�N�������g�Z)�Ȃǂɂ��A������n���L��o�x���̓��̑}�b�́A�o�r�����ߎ�����ɁA�G�E�e�����E�A���E�L�ɉe�����ꂽ�ƍl�����Ă���B

���݂͂��̊�Ղ̐Ղ����c���Ă��Ȃ����A���@�ɂ���Čv�Z���ꐄ�肳���W�b�O���g�́A��ӂ�90���[�g���ɂ��y�ԍL��Ȑ����`�̊�Ղ̏�ɁA����������S���ɂ��Č���15���[�g���̏����������Đ������Ōł߂��Ă���A�����͖�90���[�g����7�w�ƂȂ��Ă���B��ɁA�A���N�T���h���X�剤���o�r�����ɗ�������Ă��̃W�b�O���g���Č����悤�ƌv�悵�����A�������̗�������菜��������1���l�̘J���҂��g����2������������قǂŁA���ǂ�����߂���Ȃ������A�Ƃ�����b�����p����Ă���قǂ̑傫���ł������B

�W�b�O���g�̍ŏ�K�ɂ͐��Đ������ő������ꂽ�o�r�����̓s�s�_�ł���_�Ɛ_�}���h�D�[�N�i�V�n�n���_�ł���G���L(�G�A)�̑��q�j�̐_�a������A����ɓo�邽�߂̊K�i��3�����ɂ������B���̃W�b�O���g�̓G�E�e�����E�A���E�L(�V�n�̓y��̉�)�ƌĂ�Ă���A�l�u�J�h�l�U�������Ƃ��炠���������ȓ�����蒼�������B

7�w�̊e�K�͑��z�n��7�̘f����\�킷�F�œh��킯���Ă����B7�Ƃ����̂̓}���h�D�[�N�̐����ł�����B�́A�����炭�V�����[�����p(�_���Ȃ��̂̑����Ƀ��s�X���Y����p����)����̌p���ł������悤�ŁA���݃x�������̃y���K�������p�قŕ�������Ă���u�C�V���^����v�̑����ɂ��݂���B

�o���F

�E�B�L�y�f�B�A

�u�s�s �o�r�����v

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/4791/babylon.html

�o�x���̓�

http://myths.xyz/sumer/20.html

[�W]�@�뉀(Hanging Garden)

�o�x���̓��ƕ���Ńo�r�����ł�����L���ȁu�뉀�v��19���I�̂Ȃ��Ƀ��\�|�^�~�A�̌Ñ��Ղ��甭�@���ꂽ���`�����̋L�q�Ɋ�Â��āA���ݎ�����Ă���B

�o�r�����̖{�i�I�Ȓ������s�����R���f���@�C�́A���̒����ł��h�����Ƃ�����l�u�J�h�l�U���̎����{�a�̖k���̋��̌������뉀�Ƃ������A���݂ł͂��̌������瞶�`�����ŏ����ꂽ����唞�Ȃǂ̔z���\�����@���ꂽ���Ƃɂ��H�ƒ����ɂł��������Ƃ��������Ă���B

���̂Ƃ��냆�[�t���e�X��ɋ߂��Ƃ��낪�뉀�̏ꏊ�Ƃ��ėL�͎�����Ă���A�T�����Â����Ă���B

�뉀�͈��125���̐����`�̏�ɁA�l�ӂ��炻�ꂼ��5�i�̃e���X���z����Ă���A�����͖�25���قǂł������Ɛ��肳��Ă���B�܂��l���ɕ���6���̊K�i�����Ă����B�K�͂̓_�ł͋߂��̐_�a���ǂɗ���Ă��邪�A���[�t���e�X�삩�琅��������A�e�e���X�ɋ�������Ƃ����V�X�e�����������Ă����Ƃ����B�����A�������ݏグ��̂Ɏg�p����Ă������̂Ɠ��n�̑�^�Ɛ�������鐅�ԃ��f�����A�V���A�̃n�}�Ɏc���Ă���B

�Ƃ��낪�A�ŋ߁A�A�b�V���A�̃Z���i�P���u���j�l���F�Ɍ��݂����뉀���뉀�ł͂Ȃ����Ƃ����w�����}���サ���B

Hanging Gardens Existed, But Not In Babylon

http://youviewed.com/tag/nebuchadnezzar-ii/

�h Mythology shrouds each of the Seven Wonders of the Ancient World, but none has been more mysterious than the Hanging Gardens of Babylon. Archaeologists have never unearthed evidence of the soaring gardens, and scholars have questioned its very existence. Now, however, an Oxford University researcher says she knows why the Hanging Gardens of Babylon have proven so elusive. It�fs because they weren�ft in Babylon at all.

Babylonian king Nebuchadnezzar II was said to have constructed the luxurious Hanging Gardens in the sixth century �I���O. as a gift to his wife, Amytis, who was homesick for the beautiful vegetation and mountains of her native Media (the northwestern part of modern-day Iran). To make the desert bloom, a marvel of irrigation engineering would have been required. Scientists have surmised that a system of pumps, waterwheels and cisterns would have been employed to raise and deliver the water from the nearby Euphrates River to the top of the gardens.

However, Dr. Stephanie Dalley, an honorary research fellow and part of the Oriental Institute at England�fs Oxford University, believes she has found evidence of the existence of the legendary Wonder of the Ancient World. In her soon-to-be-released book �gThe Mystery of the Hanging Garden of Babylon: An Elusive World Wonder Traced,�h published by Oxford University Press, Dalley asserts that the reason why no traces of the Hanging Gardens have ever been found in Babylon is because they were never built there in the first place.�h

�@�@�@http://youviewed.com/tag/nebuchadnezzar-ii/

| �@ | �l�u�J�h�l�U���̔蕶�ɂ͋뉀�Ɋւ���L�q���Ȃ��B |

| �A | �w���h�g�X���N�Z�m�t�H��(�u�A�i�o�V�X�v�Ƃ�����i���c���Ă���)������ɂ��ĐG��Ă��Ȃ��B |

| �B | �������ł��l�u�J�h�l�U�����A�b�V���A�̉��Ńj�l���F���x�z�����Ƃ���������������B |

| �C | �A�P���l�X���̔蕶�ɂ��A�b�V���A�ƃo�r���j�A�̍���������B�܂��Z���i�P���u�̃����[�t�ɂ͒뉀�̗l�q��L�q���c���Ă���B |

�����ɉ����ē����̔蕶�ɂ��A�����ʎ��������ł���A���C�I�������s���ē��������������Ƃ����K�����A�b�V���A�ł͂悭���邱�Ƃ��m�F����Ă���(�o�r���j�A�͂��܂̂Ƃ���Ȃ�)���Ƃ��A�v���̂ЂƂł���B

�o���F�u�s�s �o�r�����v

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/4791/babylon.html

[�X]�@�W�b�O���g(�����@Ziggurat)

�W�b�O���g�܂��̓W�O���[�g(�p��: Ziggurat �A�b�J�h��:ziqqurat�j�Ƃ͌Ñチ�\�|�^�~�A�ɂ����ē����������K��p���Đ��K�w�ɑg�ݏグ�Č��Ă�ꂽ�����ł���B�u�������v���Ӗ����錾�t�ł���B�V�����[���N���ƍl�����Ă���A��ʂɒn��̐_�a���͐_�a�Q�ɕt�����Ȃ���W�b�O���g�̒���ɂ��_�a������A�_�̖K���l�H�̎R�Ƃ��ă��\�|�^�~�A�̏��s�s�Ɍ������ꂽ�B

���\�|�^�~�A�ɂ����āA�I���O5000�N���ɓ암�̓s�s�G���h�D�œs�s�̌`����_�a�̌��݂��݂���悤�ɂȂ�B�₪�ăV�����[���E�A�b�J�h����ƌĂ��I���O3000�N���ɓs�s�̏d�v�ȓW�J���݂��A�W�b�O���g�����̍��Ɍ���邱�ƂƂȂ�B���𒆐S�Ƃ���ꐧ�̐��̎Љ�̒��ŁA��K�͂Ȍ������͉����ے�����Ƃ����Ӗ��������A���̌��͂�\�����߂Ɏ��̂̂��͂��K�͂Ȍ������ŕ\�����B���̂��߁A���z�̕\���ɂ����ėʊ������S�ƂȂ�A�O����Ԃƌ����̊W���\����d�v�ł������B���\�|�^�~�A�͎����̈ӎ�������قNj����Ȃ����A�S�̓I�ɐÓI�E�����I�ȋ�ԍ\���Ƃ������Ƃ��ł���B

�����́w�n���L�x�ɋL����Ă���o�x���̓��́A�o�r�����ɂ������ɂ������W�b�O���g�w�G�E�e�����E�A���E�L�x���`�������ꂽ���̂ƍl������B

�o���F�E�B�L�y�f�B�A

[10]�@�E���̃W�b�N���g

�o�r������1����(�Ão�r���j�A����)�Ƃ́A�I���O1830�N�`�I���O1530�N�Ƀ��\�|�^�~�A�n���ʼnh�����A�����n�����̂��Ƃł���B

�n�������r��(�݈ʁF�I���O1792�N�`�I���O1750�N)�������ɑS���\�|�^�~�A�n���𐪕������B�u�ڂɂ͖ڂ��A���ɂ͎����v�Ƃ������Q�@�̏ŗL���ȃn�������r�@�T��������̂͂��̉��ł���B

�@�@�@�@http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon

�����A�E���̓y���V���p�̊C�߂��Ɉʒu���Ă����B

�@�@�@�@http://manapedia.jp/text/file_view?file_id=38_20130423180554

���݂̃��\�|�^�~�A�n���́A�E���̉����̃o�X���܂ł����n�����Ă���B

�E���̏㗬���炩��o�X���܂ł́A�`�O���X�A���[�t���e�X���͂��������ăV���b�g�A���A���u(Shatt al-Arab)�͂ƂȂ�厼���тɂȂ��Ă���B

���Ă͍ő�200km�ɂ��L�т�n���}�[����(Hawr al Hammer)�����݂����B���͂̎��n�ƈ�̂ƂȂ�A��1������km�ɂ��y�ԑ厼���n�т��`�����Ă����B�����n�тɂ͌ܐ�N�ɂ킽���ďZ�ރ}�[�V���E�A���u��(����n�A���u)�ƌĂ�鏭����������炵�Ă���A���Ɛ���������Ƃ��������𑗂��Ă����B

�}�[�V���Ƃ����̂̓A���u��Ŏ��n�E�����Ƃ����Ӗ��ł���B�������Ȃ���A20���I�㔼����㗬�ɂ�����v��I�ȟ��E�r���v�悪�i�߂�ꂽ���߁A21���I�Ɏ���ƁA�n���}�[����1/10���x�܂ŏk�����Ă���B

�M�҂�1975�N�ȍ~�A�C�����C���N�푈�̍Œ��܂ŁA�d���Ńo�N�_�b�h����o�X���ւ��т��яo�����Ă����B

�o�O�_�b�h����`�O���X�͕��ʁAKut�AAmarah�o�R�Ńo�X��(Basra)�܂ō���1�������550km�A���ӂ̃^�N�V�[���`���[�^�[���ē����B�������čH���p�A�����@�ނ̊ŊW�Ɩ����s���A�A�H�����o�H���o�O�_�b�h�ɋA��̂��ʏ�̃��[�g�ł������B

���ɂ́A�o�O�_�b�h���烆�[�t���e�X�͕��ʁANasiriyah�ASamawah�ADiwaniyah�AHilla�o�R�ŋA�邱�Ƃ��������BDiwaniyah�ɕa�@���݂̌��ꂪ���������߂��B

�C���N�푈�̐܁A����̌��f�ŁA���q�����C���N�ɔh�����ꂽ(���㎩�q�� ��550�l�A�C�㎩�q�� ��330�l�A�q�q�� ��200�l)�B

�ŏ��ɁA�Ђ��̑����������v�ꓙ����(���ݎQ�c�@�����}2����)�ȉ��̎��q�������݂��āA�u�����v�u��Îx���v�u�w�Z�E���H�̕�C�v�̐l�������x�����������̂�Samawah�ł���B���̒n�ɁA���㎩�q����2004�N�P������2006�N7���܂Ŋ������s�����S�P�������B

�M�҂��o�X������Samawah�o�R�Ńo�O�_�b�h�ɖ߂�Ƃ��A�����̂قƂ�ǂȂ����ɂ́A�Î�ȍ�����ꡂ��ޕ��ɃE���̃W�b�O���g�����]���邱�Ƃ��ł����B

�����͗�������֎~���ƂȂ��Ă������A���̌�A�C����Ƃ��s���Ă����悤���B

�ŋ߂̃E���̃W�b�O���g�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��ƃl�b�g�Œ��ׂ���A�C���N�푈�ŃC���N�����ɐi�U�����ČR�̃L�����v�����̋߂��ɂ������悤�ŁA�ČR���Z�╺�m�������K��Ă���ʐ^��ė��R�����J���Ă��邱�Ƃ����������B

Ancient ziggurat at Ali Air Base Iraq 2005.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005.jpg

���̉摜�̓C���N�������̕ČR�̎B�����ʐ^�A�E���̃W�b�N���g�̒���ɂ͕ĕ������������Ă���B

This picture was taken by a member of the United States Armed Forces whilst on active service and as such is in the Public Domain. It was originally downloadable from a US Government site as being in the Public Domain. This is demonstratable by the presence of US Armed Forces personnel on the summit of the structure.

2009�N7��31���A�C���N�̒�����n����A�ė��R�̏y���A�卲�����ĕ��m�������E���̃W�b�O���g��K��āA�K�i������B

The U.S. Army Soldiers tour Ziggurat of Ur

U.S. Army Brig. Gen. Michael Lally, left front, and Col. Dan Hokanson, behind Lally, lead Soldiers down steps of the Ziggurat of Ur during a tour outside Camp Adder, Iraq, July 31, 2009.

The Ziggurat, one of the greatest historical monuments of ancient civilization, had been part of Camp Adder, but was recently returned to Iraqi control. Lally is commander of the 3rd Expeditionary Sustainment Command and Hokanson is commander of the 41st Infantry Brigade Combat Team.

Coalition soldiers in front of the Great Ziggurat of Ur, a four-thousand-year-old temple in southern Iraq which is one of the archaeological treasures of the world. The military has placed the monument off limits in order to disguise the vandalism by U.S. soldiers, including the looting of clay bricks and spray-painting "Semper Fi"* onto its walls

*always faithful (the motto of the US Marine Corps).

Source: http://www.albionmonitor.com/0510a/iraqheritage.html

�E����Ղ͗�������֎~�ł���͂������A2005�N���U�A�E�F�X�g�o�[�W�j�A�B���̍ē����Ҏ������s�����B

Although the Ziggurat of Ur is off-limits, a reenlistment ceremony for West Virginia National Guardsmen was held New Year's Day 2005 (PHOTO: ARMY/Maj. Gary Coffey)

Source: http://www.albionmonitor.com/0510a/iraqheritage.html

2010�N5��18���A�ė��R��17���c�̕��m�����������L�����v�߂��̃E���̃W�b�O���g��o��B

U.S. Soldiers from the 17th Fires Brigade make their way up the reconstructed stairs of the Ziggurat of Ur, Iraq, near Contingency Operating Base Adder, May 18, 2010.

Source: http://www.usf-iraq.com/

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Soldiers_climbing_the_Ziggurat_of_Ur.jpg

�֘A�L��

Stairway To Worship Out on the Porch

http://outontheporch.org/category/history/

U.S. Soldiers from the 17th Fires Brigade make their way up the stairs of the 4,000-year-old Ziggurat of Ur, Iraq, near Contingency Operating Base Adder, May 18, 2010. The Ziggurat was constructed as a place of worship and today is one of the most well-preserved structures of the Neo-Sumerian city of Ur. U.S. Army photo by Spc. Samantha Ciaramitaro.

�E���̃W�b�O���g(�G�E�e�����E�j�O��)�͋I���O2100�N���A�E����O�����̃E���E�i���������������Ƃ���Ă���B�K�͂͑��w�����62.5m�~43m�A����11m�A���w�����38.2m�~26.4m�A����5.7m�ŁA�ŏ㕔�Ɍ��_�i���i���J��_�a���ڂ��Ă����B�����`�̊�̎l�̊p�͂قړ�����k���w���Ă���A���ʂƍ��E����^�����ɊK�i���������Ă���B���ʂ̊K�i�̂ݎO�w�ڂ܂ŒB���Ă����B�S�̂ł͏�ʂ���ʂ�菬�������ʂ���`�̔����d�˂��悤�Ȍ������ł���B ���\�|�^�~�A�ł͌��z�ɗp�����鎿�̗ǂ��؍ނ����Ȃ��������Ƃ�����A���݂ł��悭�g�p��������������Đ��������p����ꂽ�B��̎�v���͓��������ɂ���č\������A�\�ʂ͏Đ������Ŏd�グ���Ă���B�ǂ̓o�b�g���X(�T����)�ƌĂ��ˏo�������Ă���A�K���I�ɉ��ʂ��o���Ă��邱�Ƃɂ���ĒP���ł͂Ȃ��Ȃ�A�A�e�̂���O�ςƂȂ��Ă���B�܂��A��ʂ̊e�ӂ�Ǒ̗̂Ő��͒����Ŗc��݂������Ă���Ƃ��납�炷�łɎ��o�I����ʂ��˂�����\�����Ȃ���Ă����ƍl������B

�o���F�E�B�L�x�f�B�A

[11]�@�o�r������ՂɌf�����Ă���ē���

�o���Fhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Plan_of_Babylon_RB.JPG

�o�r������ՂɌf������Ă�������ł���B���̌f���̔ԍ��̐����͎��̒ʂ�

�@ Procession street�@�s�i�哹�H

�A Ishtar Gate�@

�B Inner Walls�@����

�C Theater Hall�@����z�[��

�D Hanging Garden�@�뉀

�E Nin Malch Temple�@�j���E�}���`�_�a

�F Ishtar Temple�@�C�V���^�[�����@

�G Bazzar�@�s��

�H Tower of Babylon�@�o�r������

�I E. Sagilla Temple�@�G�E�e���j�E�A���E�L�̓�ɂ������}���h�[�N�_�a

�J Bridge�@��

�K Euhrates River�@���[�t���e�X��

�L You are here�@���݈ʒu

[12]�@�o�x���`���̋N��

�́X�A�G�������_���x�z���Ă�������ɂ́A�l�X�͈�̌��t��b���Ă��āA���̒��͕��a�ł������B

�����A�G���L�_���ނ�̌��t��ς��A���̐��ɑ��������߂��Ƃ����̂ł���B

�@���̐̂ɂ͎ւ͂��Ȃ��������A������͂��Ȃ������A�n�C�G�i�����Ȃ��������A���C�I���͂��Ȃ������A�쌢�A�T�͂��Ȃ������A�s���A����͂Ȃ������A�l�͓G�������Ȃ������B

�@�i���́j�قȂ錾�t�i��b���j���A�X�s���ƃn�}�W�A���M�ȃ������傢�Ȃ鍑�V�������A �D�ꂽ���E���i���A�b�J�h�j�A�L���ȑ��Ɉ��炮���}���g�D�A �i�����j�S���E�ŁA���a���Ă����l�X�̓G�������_�Ɉ�̌��t�Ō�肩�����B

(�V�������������w�G�������J���ƃA���b�^�s�̗̎�x�j

�@�u���v�Ƃ́A�V�������l���l���Ă����A���E�����̍����ƂȂ闥�@�ŁA�m�b�̐_�G���L�_���������Ă����B

�@���̈��p�ӏ��́u�o�x���̓��v���b�̌��^�Ƃ�����b�ł���B

�o���F

���ѓo�u�q�w�V�������|�l�ލŌÂ̕����x�����V��

http://homepage1.nifty.com/equshomepage/equbooks/books78.htm

�Q�l�T�C�g�F�o�x���̓��ƌ��t�̍���

http://blogs.yahoo.co.jp/alternative_politik/26819530.html

[13]�@���J��O��q����o�x���̓䣂ɂ���

���J��O��q�͂��̒��w�o�x���̓�x(�ȉ��A���Җ����Ȃ�)�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

��o�x���̓���̕���́A�����̢�n���L���\��͂Ɍ���Ă���A�����ȑ}�b�ł���B���̕���́A�ӂ��A�l�Ԃ������A�s���ɂ��V�܂œ͂��������Ă悤�Ƃ��āA�_�ɔ������A���t�𗐂���A������A�������ւƕʂ��悤�ɂȂ����Ƃ�������Ƃ���Ă���B----p15

���Ԉ�ʂ̢�o�x���̓���ɂ��Ă̏펯�����̂悤�Ȃ��̂��B

�������A���ۂɑn���L��\��͂�ǂނƁA�l�Ԃ̢������u�s���v�������悤�Ȍ��t���Ȃ��A�l�Ԃ̢�������s������w�_�ɔ������x�A���t�𗐂���A������A�������ւƕ��U�����ȂǂƂ������Ƃ͂ǂ��ɂ�������Ă��Ȃ��B

�����āA�w�o�x���̓�x�ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�킸���ɁA������ق̂߂������Ɍ�����̂��A�l�߂̢���̖�(�V�F��)�����낤��Ƃ����\���ł���B

���̢����̂��߂ɖ�(�V�G��)�����飂Ƃ��������́A�����̑��̉ӏ��ɂ��悭�g���錾���ł����āA�q���h�Ȃ��Ƃ����ĔF�߂���r�Ƃ������Ӗ������B����́A�����̖�҂����́A���������̖��������悤���L���ɂȂ낤��ȂǂƖāA���̓��̌��݂��l�Ԃ̌����S���S�̂�����ł��邱�Ƃ���������̂ł���B

����ǂ��A���̕��͂ł́A���̕\�������炪�S�n�̖ʂɂ��炳��ʂ��ߣ�Ƃ�����߂ƌ��э����Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�l�X�������Ŋ���Ă���̂́A�������̒n�ɂ�������ƍ������낵�A���Ђɕ�炵�����Ƃ����A�T�܂����肢�ł���B���̂悤�Ȋ肢�Ɋ�Â����s�ׂ��A���������ς��S�̂�����ł���Ƃ����̂́A�̒ʂ�Ȃ��b�ł���B

�O�c��Y���̖�̂��Ƃ��ɁA�u����ɂ��邵(�V�G��)�Ɩׂ��ł��낤�B�u�V�G���v�Ƃ�����́A�{���u���邵�v�Ƃ���Ƃ����錾�t�Ȃ̂ł��邪�A���̂悤�ɖA����ɑ����u���炪�S�n�̖ʂɎU�炳��ʂ悤�v�Ƃ�����߂Ƃ̌��т��͂��̏�Ȃ����ĂƂȂ�B���Ȃ킿�A�����ɐl�Ԃ����̌��݂��Ă��铃�́A�l�Ԃ������U��U��ɂȂ�ʂ悤�ɂ��̒n�ɋƂ߂Ă������߂́u���邵�v�\�\���傤�ǁA�D�̕Y����h����̂��Ƃ����́\�\�Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ă��̂悤�ɓǂތ���A���̓��̌��݂ͤ�����A�s���Ƃ͂܂������W���̂Ȃ��A�l�Ԃ����̕����ʂ�ɒn���ȋF�O�ɂ����́A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B

����Ƃ��A�l�Ԃ̑����猾���A���̂悤�ȐT�܂����Ӑ}�������Č��Ă悤�Ƃ������̂��A�_�̖ڂ���ͤ��͂荂���ƌ��Ȃ��ꂽ�A�Ƃ������ƂȂ̂��낤���H

�������A�����ɂ͐_�̑�������A���̓��̌��݂�l�Ԃ̍����̂�����Ƃ��ę�߂�悤�Ȍ��t�́\�\���Ȃ��Ƃ��\�����Ă����ꂽ�\���Ƃ��Ắ\�\�ꌾ���������Ă��Ȃ��B�_�������Ē��Ɠ��������Ȃ͂����Ƃ�������ꂽ���t�́A���̒ʂ�L����Ă���B

�@����A�ނ�͈���ł݂Ȃ�����Ƃł���B�����ނ�͂Ȃ��n�߂��̂��B

�����Ŋm���ɁA�_�͉���������߂Ă���B�������A���̢������́A���ł����ł��Ȃ��B�u�ނ�͈���ł݂Ȃ�����Ƃł���B�v�Ƃ������Ԃ��̂��̂ł���B

�c�c

�������S�R���ɂ�����ǂނȂ�A�ǂ����Ă��A�_�͢����A����t��ł���Ƃ������Ԃ�����߁A�J�����Ă���̂ł���B

���̂悤�ɁA��n���L��{���̋L�q���A�����܂ł������ɓǂ�ł䂭������A�l�Ԃ̑�������A�_�̑�������A���̓��̌��݂��l�Ԃ̍����A�s���ƌ��т����Ă���`�Ղ͂Ȃ��B

���̎����́A����܂ł��̕����l�Ԃ̍����Ɛ_�̔��̕��ꣂƂ��ēǂ�ł����l�X�f������ɈႢ�Ȃ��B

�������̢�o�x���̓���̌��݂��A�l�Ԃ̍����A�s���Ƃ͖����̏o�����ł���Ƃ���A�����������̕���́A�ǂ�����������悢�̂�--���������A���̢���Ȃ��݂̕��ꣂ́A�����̍߂ƁA����ɑ��锱(����̍����Ɛl�X�̊g�U)�Ƃ����W�ɂ���Đ��藧���Ă���B��l�Ԃ̍����A�s���̂��邵�Ƃ��Ă̓���́A�P�ɂ��̕���̃C���[�W�̑��`�I�ȗ͂̌��ƂȂ��Ă������łȂ��A���ꂪ�S���Ă��颍ߣ�̊T�O�ɂ���āA���̕���𐬂藧�����錴���͂ɂȂ��Ă����̂ł���B���܁A���̕��ꂩ�碐l�Ԃ̍����A�s���̂��邵�Ƃ��Ă̓�������������Ă��܂�����A���̕���͔@���ɂ��Đ��藧�����邾�낤���H

���̕���𤢓��̕��ꣂƂ��ēǂ����Ƃ���l�X�́A(�����A�����ɓǂ�ł䂭�Ȃ��)���ꂪ�r���ŗ����������Ă��܂��̂�F�߂���Ȃ��B�������A���̢���̕��ꣂ������������Ă��܂��̂Ɠ����ɁA��Ȃ��Ƃɂ́A����̋L�q����A�������̂��̂��p�������Ă��܂��̂ł���B

����̑O�����ŁA����قǂ��Ƃ��܂��ɁA��ې[������Ă��������́A�u���n�E�F�͉����Ē��Ɛl�̎q��̌��Ă����������v�Ƃ����L�q���Ō�ɁA���̕��ꂩ�犮�S�Ɏp�������Ă��܂��B����Ɉ��������_�̂Ƃ��߂̌��t�̂����Ɍ���Ă��Ȃ�����ł͂Ȃ��B���߂�����́A���ݍ�Ƃ̍��܂�����镔���ł��A��ނ�͒������Ă邱�Ƃ��~�߂���Ƃ��邫��ŁA���ɂ��Ă̌��y�͂Ȃ��B���̕�����Ă��Ȃ��ǂ���ł͂Ȃ��B���̌��݂̍��܂ɕt���Ă������Ă��Ȃ��̂ł���B

�c�c

���́A���̕��ꂻ�ꎩ�̂��A�����Ɋւ��Ă͢�����̕��ꣂł���A�����Ȃ����́A������́w�����̓��x�̕��ꣂȂ̂ł���B

�����̂��Ƃ��ɁA��o�x���̓���̕������̢���̕��ꣂƂ��ēǂނƂ������Ƃ͕s�\�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�B�ł́A����������������̕���Ƃ��ēǂ�悢�̂��낤���H

�����Œ����ɕ����яオ���Ă���̂́A��قǂ̤���Ɠ������ɍ~�艺���Ă����Ƃ��̐_�̌��t�ł���B

�@�@����A�ނ�͈���ł݂Ȃ�����Ƃł���B�����ނ�͂Ȃ��n�߂��̂��B

�����āA�_�͂����������ŁA����ꂩ��ނ�̊�ĂĂ�����ʂ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ낤��Ƃ����J�����Ă���B

�Ƃ���A�܂��ɂ��̢����A����ƂΣ�Ƃ������Ƃ�������l�Ԃ̔Ƃ����߂Ȃ̂ł͂���܂����H

�V�܂œ͂��������Ă悤�Ƃ������Ƃ��߂Ȃ̂ł͂Ȃ��A���̔w��ɢ����A����ƂΣ�ւ̓���Ƃ������Ƃ������߂ƊŘꂽ�̂ł͂���܂����B�����āA���������߂����炱���A�_�͋}���Ţ��牺���Ă������Ŕނ�̂��Ƃ𗐂��A�N���݂��̂��Ƃ��킩��ʗl�ɂ��悤��Ƃ������f���������̂ł͂���܂����H

�c�c

�Ƃ��낪�A���̂悤�ȉ��߂ɏ]���āA������x���̢�o�x���̓���̕���̑S�̂�ǂݒ����Ă݂�ƁA����傫�Ȗ��������̕�����Ɉ����Ă���l���A�ڂɔ�э���ł���̂ł���B

�c�c

�U��Ԃ��Ă݂�ƁA���̕���̖`���̈ꕶ�́A��������Ă����̂ł���B

�S�n�͂ЂƂ��Ƃ�(�T�t�@�[)�A��̗p��(�Ńo�[���[��)�ł������B

�c�c

��\��͂܂ł̢�n���L��̋L�q�̒��Łu���Ƃv�Ɋ֘A�����L�q�́A��������ӏ������Ȃ��B

�����āA�����ł͐l�Ԃ̂��Ƃ͊m���Ɂu����Ƃv�ł���A����������́A����ΐ_�̏j����S�g�ɗ��т��A�Ƃł��������F���ɂ���ĕ`����Ă���̂ł���Bpp17-25

���̑�\��̖͂`���Ɍ��ꂽ��S�n�͈���ƂA��̗p��ł�������Ƃ����ꌾ�́A�A�_���ȗ��́A��т��ĕς��ʐl�Ԃ̂��Ƃ̢������ԣ�������Ă���͂��ł���B�����Ă���́A�_�̏\�S�Ȃ�j���̂����ɂ����Ԃ̂͂��ł���B

�ł́A���̏j�����ꂽ������Ԃ�����������ǂ����Ĉ�]���āA��̗���Ԃ����悤�ɁA�_�̗J������Ƃ���ƂȂ����̂��H--���̈Ó]����������錾�t�́A���̕���̂����Ɉꌾ������Ă��Ȃ��B�܂��������˂ɤ�_���˔@���̎��Ԃ�J�����n�߂�̂��A��X�͌������ł���B

�������A�Ȃ���w��Ȃ̂́A���������߂�_�̌��t���A������ނ�͂Ȃ�(�A�\�[�g)�n�߂��̂���ƌ����Ă��邱�Ƃł���B�����࢈�̂��ƂΣ�Ƃ������Ƃ��A���̖`���̈ꕶ�̎����ʂ�ɐl�Ԃ̌�����ԂƂ��čl�����Ă���̂��Ƃ���A�����Ȃ��n�߂飂Ƃ����������͂ǂ����Ă���������B�������������Ԃ̓��ɂ���҂��A�����Ȃ��n�߂飂Ƃ������Ƃ́A�_���I�ɕs�\�Ȃ��Ƃ�����ł���B

���̢�Ȃ��n�߂飂Ƃ����������A�P�Ȃ�M�̂��ׂ�Ƃ��������̂łȂ����Ƃ́A�����ɏd�˂Ģ���ꂩ��ނ��(�Ȃ�����(�A�\�[�g))��Ă�����ʂ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ낤��ƌ���Ă���Ƃ��납��������ł���B�m���ɁA���̒��i�ɂ����ẮA�����ƂΣ�Ƃ������Ƃ��A�����l�Ԃ̈Ӑ}�I�ȍs�ׂƂ��Č���Ă���B�Ƃ���A���R�A����ɐ旧��Ԃ́A�q�l�ނ��l�X�ٌ̈��������Ă����r�Ƃ�����ԂłȂ���Ȃ�܂��B

���������A��X�͂ǂ����M�p���ēǂ�悢�̂��낤���H�@�����`���̈ꕶ�Ɋ�Â��Ă��̕����ǂނƂ���A���i�̐_�̌��t���s���Ȃ��̂ƂȂ�A�������i�̐_�̌��t�����̂܂܂ɎƂ낤�Ƃ���A�`���̈ꕶ�͎�����̂ƂȂ�B--���̕����ł������ɁA����t�ɂ��Ă̕��ꣂƂ��ēǂ�ł䂱���Ƃ��錋�ʂ́A�����䂤���ȃW�����}�ɗ�������̂ł���B

�������ĉ�X�́A��o�x���̓���̕�����A����̕��ꣂƂ��ēǂނ��Ƃ��ł��Ȃ���A����t�ɂ��Ă̕��ꣂƂ��ēǂނ��Ƃ��K�킸�A���悻�����������̋̒ʂ�������Ƃ��ēǂނ��Ƃ��s�\�ł���A�Ƃ������H�ɗ��������B����ǂ��A�܂��ɂ��̑��H�ɗ��Ƃ��납��A��X�ɂƂ��Ă̢�o�x���̓���̕���ւ̖₢�͎n�܂�̂ł���BPp26-28

| �������A�M�҂����낢�뒲�ׂĂ݂�ƁA��q�̃W�b�O���g(�����@Ziggurat)([�X])�́A�Ñチ�\�|�^�~�A�ɂ����ẮA�����������Ӗ�����V�����[���N���̌��t�ŁA�n��̐_�a���͐_�a�Q�ɕt�����Ȃ���W�b�O���g�̒���ɂ��_�a��݂��āA�_�����}������l�H�̎R�ƍl�����Ă������̂ł���B ���̢��������Ƃ��āA�����́w�n���L�x�ɋL����Ă���o�x���̓��́A�o�r�����ɂ������ɂ������W�b�O���g�w�G�E�e�����E�A���E�L�x���`�������ꂽ���̂ƍl������B �V�����[���E�A�b�J�h����ƌĂ��I���O3000�N���ɓs�s�̏d�v�ȓW�J���݂��A�W�b�O���g�����̍��Ɍ���邱�ƂƂȂ�B �n���L��6�́`9�͂̑�^�����11�̢͂�o�x���̓�����A�o�r�����ߎ��ɂ���ăG���T��������o�r�����֘A��Ă���ꂽ���_���l���V�����[���̐_�b�E�`���ɂ��ƂÂ��đn�삳�ꂽ���̂Ƃ���Ă���B �o�r�����ߎ��Ƃ́A�I���O597�N�A�l�u�J�h�l�U�������G���T�����s�X�ɓ��邵�A�Z���̂��������Ƃ��L�͂ȎႢ�҂����_���l�̉��G�z���L���ƂƂ��ɎE�Q���A��3,000�l�̗L�͎҂�ߗ��Ƃ��ăo�r�����ɝf�v�����B ���ꂪ���ꎟ�o�r�����ߎ���ł���B �G�z���L���̑��q�G�z���L�����������k�������A�l�u�J�h�l�U�����͖d��������A�G�z���L���≤�����͂��߂Ƃ��ăG���T�����s���̎�҂�E�l�����̂��ׂĂ��o�r�����ɘA�s�������B���̐���10,832�l�ɒB�����Ƃ����B�G�z���L�����̏f���[�f�L�������ʂ��p���������A�I���O586�N7��11���A�G���T�����͔j��A�[�f�L�����ȉ����_���l�����̓o�r�����֘A�s���ꂽ�B���ꂪ���o�r�����ߎ���ł���B �Ñ�I���G���g�Љ�ɂ����ẮA�����̖h�~��E�l�̊m�ہA�J���͂̊m�ۂ�ړI�Ƃ��ċ����ڏZ���s���邱�Ƃ͕p�ɂɌ�������̂ł���A���_���l�̃o�r�����ߎ�����{�I�ɂ���ƕς����̂ł͂Ȃ��B ���_���l����łȂ��A�c���l�A�G�����l�A���f�B�A�l�A�y���V�A�l�A�G�W�v�g�l�A�M���V���l�ȂǁA�L�͂Ȓn�悩��l�Ԃ��W�߂�ꂽ���Ƃ����@�����ʼn�ǂ��ꂽ�S�y���番�����Ă���B �����Ɍ̍��ɋA���Ƃ������_���l�̊�]�͌��Ə����A�����ɓn���ăo�r���j�A�ɋ��Z���邱�ƂɂȂ������_���l�͌��n�̕����̒������e�������B1�A2������o�邤���ɁA�ߎ����̒��ɂ̓o�r���j�A���̖��O�����҂����������ꂽ�B�G�z���L�����̑��[���o�x��(��o�r�����̎���̈�)�̗�Ɍ�����@�������̊Ԃł��炻�̌X���͌����ł������B �܂������Ƀo�r���j�A�������̗p���ꂽ�B�����ĕ��������ɂ��傫�ȉe�������B�����̌Ñ�w�u�������ɕς���ăA�������������̂��g�p�����悤�ɂȂ�A���w�ɂ��o�r���j�A���w�̉e����������悤�ɂȂ����B ����Ńo�r�����̃��_���l�����́A�o�r���j�A�̈��|�I�ȎЉ��@���Ɉ͂܂�銋���̒��ŁA����܂ł̖����̕��݂▯���̏@���݂̍����O��I�ɍčl�������邱�ƂɂȂ����B �@���I�Ȍq��������߁A�������G���T�����̒��Ɛ_�a�̑���ɗ��@��S�̂��ǂ���Ƃ���悤�ɂȂ�A�_�a�@���ł��邾���ł͂Ȃ����@���d��@���Ƃ��Ẵ��_�������m�����邱�ƂɂȂ����B�܂��A���̎����ɐ_���n�E�F�̍ė������s���A�_���n�E�F�̓��_�������̐_�ł��邾���łȂ����̐��E��n�������_�ł���B��_�ł���A�Ɨ��������悤�ɂȂ����B �o�r���j�A�̐_�b�ɑR���邽�߁A�����̓V�n�n���Ȃǂ̕�����A�����w�Łu��2�C�U���v�u�Վi�L�ҁv�ȂǂƌĂ�Ă���@���҂����ɂ��L�q����Ă������B��̃��[�}�鍑�ȍ~�̃f�B�A�X�|���̒��ł������Ȃ������C�X���G�������̃A�C�f���e�B�e�B�͂������ăo�r�����ߎ������������Ƃ��Ċm������Ă���B �I���O539�N�ɃA�P���l�X���y���V�A�͌R���o�r�����ւƐi�߁A�V�o�r���j�A�͖ŖS�����B ���̍ہA�y���V�A���L�����X2���̖��߂ɂ���āA���_���l�����͉������A�̍��ɖ߂鋖���B �ߎ��̒n����ŏ��ɃG���T�����ɋA�҂������̂�42,462�l�Ƃ����B �������������Ƃ��烆�_���̒m���l�̓L�����X2����傢�ɏ̂����B �������A�����������_���l�̉���ɂ��ւ�炸�������̃��_���l�̓o�r���j�A�Ɏc�����铹��I�ƍl������B���_���l���o�r���j�A�ɋ����ڏZ�������Ĉȗ����ɔ����I�߂��̍Ό����o�߂��Ă���A�����̃��_���l�B�͌��n�ɍ������낵�Ă������A���̑����͂��͂�o�r���j�A���܂�ł���A���ۂɂ͈�x���������Ƃ̖����u�̋��v�ւ̋A�҂����Ă��e�ՂɌ��S�̕t���Ȃ������Ǝv����B �[���o�x���ɗ������ăp���X�`�i�ɋA�҂����l�X�͔j�ꂽ�G���T�����_�a���Č����A�y���V�A�̎x�z�ɕ������B �o��:�E�B�L�y�f�B�A ��ꎟ�o�r���j�A�ߎ����̈�l�ł������a���҃G�[�L�G���̌��t���L������G�[�L�G������A�l�u�J�h�l�U���ɂ��̌������ɂ���ďd�p���ꂽ�_�j�G���̌��t���L������_�j�G�����������B �a���҃_�j�G���̓o�r�����̕���ڒ��߂Ă����̂ł��낤�B |

�w�o�x���̓�x�ł́A�o�r���������̃��_���l�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

*******

�قژZ�\�N�ɂ킽���đ�������o�r���j�A�ߎ���́A�y���V�����N���X�̕ߎ�������߂ɂ���āA��������ƏI����������B�������A�o�r���j�A�́A�����Ă����C�X���G���̐l�X��ߎ������A�b�V���A�ƈقȂ�A�r�p�����G���T�����ɑ��̏���������A�����Ȃ������B���̂��߂ɁA(��\���I�̃p���X�e�B�i���̂悤�Ȃ��ߎ����N�������Ƃ��Ȃ�)�G�[�L�G�����\�������ʂ�ɁA�C�X���G���̖��͢�̕��B�ɗ^�����n�ɏZ�ނ悤�ɣ�Ȃ����̂ł������B

�������A���̕ߎ����B�̃c�B�I���̋u�ւ̋A�҂́A�����ĒP���Ȣ�����̋A����ł͂Ȃ������B����́A�����Ȃ�A���̒n�������Ģ���������̒n��ł͂Ȃ����Ƃ�S�ɍ��ݍ��ނ��Ƃɂ���āA���̒n�ɍĂяZ�ނ��Ƃ��������A�Ƃ������ƂȂ̂ł����āA�����������{���ɂ��̌�����L����n�ւƖ߂��Ă����A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł���B

�����郆�_�������̢�f�B�A�X�|��(���U����)�Ƃ������ۂ��{�i�������̂��܂��A���̎�����ł�����*�B

*******

*���j��A�ŏ��ɑ�ʂɃ��_�����U�����������̂́A�����葁���A�I���O722�N�A�k�����C�X���G�����A�b�V���A�ɖłڂ��ꂽ���ł��邪�A���̎��͒P�ɏ��ɓI�ȈӖ��ł̢���U��Ƃ����X���������A��o�r���j�A�ߎ�����̢�f�B�A�X�|����Ƃ́A����قɂ��Ă����ƌ����悤�B

���Ȃ킿�A�ߎ�������߂��o�Ă��G���T�����ɋA�҂����A�o�r���j�A�̒n�ɗ��܂邱�Ƃ�I�ԃ��_���l�B�����Ȃ��炸����----���̂悤�ȃ��_���l�B���w����(��ɃM���V�����)�ǂ��t����f�B�A�X�|����Ȃ̂ł���B

���������_�����Ƃ������̂��A�������ʂɈӖ��̢���Ə@���������@����ł������Ȃ�A���̂悤�ɋA���̋@��^�����ĂȂ��A�̋��ɋA�낤�Ƃ����A���̂܂܈ً��̒n�ɗ��܂邱�Ƃ�I�悤�Ȑl�X�́A�����[�I�Ɍ̋����̂Ă��̂ł���A�ܘ_����ƈꏏ�ɁA�̋��`���̖����@�����̂Ă����̂ƊŘ��ł��낤�B�Ƃ��낪�A�ނ�́A�ً��̒n��I�т��A����ł͊m���Ɍh�i�Ȃ郆�_�����k�Ƃ��Ă��葱�����B���ہA�܂��Ăу��_���l�̉������ł�ł���̓��N�߂���ʂ��Ģ���_������̑������x���Ă����̂́A���̢�f�B�A�X�|����̃��_���l�������̂ł���B

������������Ȍ��ۂݏo��������_�����Ƃ������̂̎�����Ȑ��i�́A���炩�ɂ��̃o�r���j�A�ߎ��Ƃ����o�����ɂ���āA�\�ʂɌ���o�Ă������̂ł���B����l�́A���̏o�����������炵���e�����̂��āA���̂Ƃ��A�_��������^�тł���_��ƂȂ�A���Ԃɔ����Ȃ��@������o���オ�����ƌ���*�B

*�}�b�N�X��h��f�B�����g�w���_���l?�_�Ɨ��j�̂͂��܂Łx��@�����V���Ё@1984/10/01 pp59�`65�@�����I��

���̂悤�Ȑ��i�ͤ�����ł͂��߂ďo�ė����Ƃ������́A���Ƃ��ƃ��_�����̍ŏ��̉萶���̓��ɐ���ł������̂����������A�ƌ����ׂ����̂ł��邪�A���Ȃ��Ƃ��A�o�r���j�A�ߎ��Ƃ����o���������̔����ɑ傫�����݂������Ƃ͋^���Ȃ��B

�Ђƌ��Ō����A���_���������܂���`�ɍ��グ���̂ͤ�o�r���j�A�ߎ��Ƃ����o�����ł������B�����āA����@������̌��^���Ȃ����̂��A���̕ߎ����̂��Ƃł���A�����ĕߎ��̏I������قڈꐢ�I��ɁA���܌���`�̢���@�(�g�[���[)�����T�����ꂽ�̂ł������B

���_�����Ƃ������̂́A��ʂł͂͂Ȃ͂������I�ȏ@���ł���Ȃ���A�܂������ł́A���̐_����S�n�̐_��ł���Ƃ����A����Ȑ��i�������Ă���B����ʢ�I���v�z��ƌĂԂ̂ł��邪�A����͒P�Ȃ颖�����`��⢒��؎v�z��Ƃ͂܂������قȂ���̂ł����B

�c�c

����؎v�z��Ȃ���̂́A�ނ��뢐_����ɂ����Ƃ���Ő��藧���Ă���B������������𐢊E�̒��S�ɍ݂���̂Ɨ������Ă����̂́A�ނ�̖��������S�̂�w�i�ɂ��Ă̂��Ƃł����āA���炩�̐_����돂�ɋ��ł̂��Ƃł͂Ȃ��B

����ɑ��āA���^�����̢�I���v�z��́A�S�F�����x�z����_����������̈ꖯ����I�Ѥ�ۛ����餂ƌ������Ƃɂ���Đ��藧�B���Ƃ�����́A���[�Z�ɑ����ꂽ�A���̂悤�ȃ��n�E�F�̌��t�ɂ͂�����ƌ���o�Ă���B

�@�u�����ŁA���������̐��ɂ悭�]���A���̌_������Ȃ�A�͎��ɂƂ��āA���ׂĂ̖����̏�ɗ����ʂ̕�ƂȂ�ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�S�n�͎��̂��̂�����B�����ēͤ���ɂƂ��āA�Վi�̉����ƂȂ�A���Ȃ閯�ƂȂ�ł��낤�B����炪�A�����C�X���G���̎q��Ɍ��ׂ����Ƃł���v�o�G�W�v�g�L��19�͂T�`�U��

���̂悤�ɁA��S�n�͂킽���̂��̂����磂Ɛ_�������邱�Ƃ��ł��Ă͂��߂Ģ�I���v�z��͐��藧�B

����ł́u���������̐��ɂ悭�]���A���̌_������Ȃ�v�Ƃ������Ƃ��A�s���̏����ł���B

�C�X���G���̖��̎��ׂ������ƁA���̐_���C�X���G���̖��ɖ��A�܂��^�������ʂ̉��b�̐��X�Ƃɂ��Ă̋L�q������@��̑啔�����߂Ă���B

�Ƃ��낪�A���̒��Ɉ�����A�����̕����Ƃ܂�����������A�َ��ȋL�q���������݂���B����@��̈�ԏ��߂̕���----��n���L����͂����\��͂܂ő����Ă���A�����颌����j��ƌĂ�镔���ł���B���̢�����j��ɉ����Ă͂܂���C�X���G���̖���Ƃ������̂�����Ă��Ȃ��B���̢�����j��Ƃ��������A��C�X���G���̗��j��ɂȂ�ȑO�̗��j�ł���A�ƌ����Ƃ��납�畍����ꂽ���ł���B�����ł́A���̐_���n�E�F���V�n��������Ƃ��̂��ƁA�l�ލŏ��̐l�Ԃ����������̂��ƂɎn�܂�A�@���ɂ��Đl�ނ��������ɕ�����ĕ��U���Ă��������A�ƌ������Ƃ�����Ă���B�܂�A�����ɕ`�����_�́A���R���频S�n�̐_��Ƃ��Ẵ��n�E�F�Ȃ̂ł���B

��I���v�z��ɂ��ƂÂ��@���Ƃ��Ẵ��_�����ɂƂ��ẮA���̂悤�ɁA���̐_���m���ɢ�S�n�̐_��Ƃ��ĕ`���o�������́A�K�v�s���Ȃ̂ł���B���ʂ��炷����̢�����j��̕����͑S�̂̓��ɐ�߂銄���́A�ق�̋͂��ɉ߂��Ȃ��B�������A���̂ق�̋͂��Ȉꕔ������������_���������_�������炵�߂Ă���ƌ����Ăऌ����đ�U���ł͂Ȃ��̂ł���B

�������ł͂Ȃ��A���̌����j�̕��������́A���̃��_�����̓�����A�ꌩ����Ƃ͑傫���قȂ�A�L���X�g���Ƃ����V�@�������܂�o�Ă���A���̖ڂ���Ɋ܂����ł������A�ƌ�����̂ł���Bpp38�`48

********

*******

�L���X�g���̓`���̂Ȃ��ŁA��n���L��̂��̍ŏ��̕������A�Ƃ�킯�l�X�ɐe���܂�镨��ƂȂ��Ă���̂��A���ꂪ����Ƃ��ĉ���₷���A��ۓI�ł���Ƃ�����������ł͂���܂��B����ͤ���̕������L���X�g�����̂��̂ɂƂ��Ď��Ӌ`�́A�Öق̏Ƃ�������̂ł���B

���������d��ȈӖ��ɂȂ���������j��̤���̍Ō�̑}�b����o�x���̓���̕���ł���B��o�x���̓���̕��ꂪ���葹�ˣ���Ă���Ƃ���A������j����̂��̂ɂࢌ�葹�ˣ������Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ�A��҂́A�����łǂ��T���Ă���̂�----��o�x���̓���̕���ɔ��������҂ւ̖₢��́A���̂܂ܢ�����j��ɂ��Ă̢��҂ւ̖₢��ƂȂ�Bpp49�`53

*******

���[�Z��(Pentateuch)�́A�����̍ŏ���5�̏��ł���A�u�n���L�v�u�o�G�W�v�g�L�v�u���r�L�v�u�����L�v�u�\���L�v�̑��̂ŁA���[�[�̌����邢�͗��@�A�g�[���[�Ƃ��Ă��B�{������5�̏��́u�g�[���[�v�Ƃ́u�w�j�A���j�v�Ƃ��������x�̈Ӗ������ł���B

�o���Fhttp://www.salvastyle.com/data/theme_01_01.html

�w�o�x���̓�x�ł͑n���L�̍�҂𐄒肵�āA�o�x���̓��ɂ��Ă̌��_���Ă���B

******

���ݕ������Ă���Ƃ���ɋ���A���鎞��ɁA����܂Ńw�u���C�̏������̊ԂɁA���`���̓`���Ƃ��ē`����Ă�����X�̗��j�I�����╨�ꂪ�A�����ɂ���ď������߂��A�����Ƃ��ďo���オ��B����ɂ��ꂪ�A�܂Ƃ߂��A�Ҏ[����Ĥ�ŏI�I�ɤ���܌��颗��@���a���ң�������Ƃ����`�ɐ�����ꂽ�̂ł��낤�Ƃ����B

�c�c

���݂łͤ����@��̌��ͤ���̎l�̕�����������Ȃ��Ă���Ƃ���Ă���B

�u�i����(���n�E�B�X�g����)�ƌĂ�Ă���A�I���O�X�O�O�N�A���邢�͂���ȑO�ɁA�샆�_�Ő��������ƍl�����Ă���B�A�C�q�z�������u�d�v�Ɩ��t���������́A���݂ł́u�d�����v�Ɓu�o�����v�ɋ敪����Ă���A���̂����́u�d����(�G���q�g����)�v�͂i�����̂قڈꐢ�I��ɖk�C�X���G�������Ő����������̂Ǝv����B

�u�o�����v�͢�Վi����(Priestly Code)��Ƃ��Ă�A�o�r�����ߎ��̒��O�ɁA�����炭�͍Վi�̐E�ɂ���҂ɂ���ď����ꂽ���̂Ƃ���Ă���B

����ɍŌ�̢�\���L��݂̂́A�����Ƃ͂܂������ʂ̏�����ɂ����̂ł��邱�Ƃ�������A���̎����͢�\���L��̃M���V�����u�f�E�e���m�~�I���v�̓�����������āu�c�����v�ƌĂ��B����́A�I���O�U�Q�Q�N���A�쉤�����_�̐_�a���碔�������ꂽ�ƌ����Ă���̂ł��邪�A���ۂɂ͂��̎��Ɏ��M���ꂽ���̂炵���Ƃ����B

�����̎l��̕����������A�c�����������ẮA���Ȃ���p�b�`����[�N�̂悤�ɐ�\�肳��ďo���オ���Ă���̂�����@��Ȃ̂ł���B

�Ȃ��ł����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���̕��G�Ȑ�ڂ�����̕���̓����ɂ܂ŋy���ʁA����̋L�q�ɖ������Ă��܂����Ƃ�����B���̓T�^�I�ȗႪ�A��n���L��̂Ȃ��̢��^���̕��ꣂł���B�掵�͂P�Q�߂̓����Ƒ掵�͂Q�S�߂̍^������������Ă���B

���݂̋���w�̔F�߂�Ƃ���ɋ���A��o�x���̓���̕���̂����ɂ͎����̍��݂͂Ȃ��Ƃ����B���̕���ɉ��炩�̢��葹�ˣ���݂���Ȃ�A����͊m���ɂ��̕���̍�҂���葹�˂Ă���̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�B���̕���͈�ʂɂi�����ɑ����镨�Ƃ����Ă��邩��A�i�����̍�҂��������˂Ă��邱�ƂɂȂ�B

�����Ď��́A���̂i�����̍�҂����́A������j����\�z���A���̑���͂��߂č�苓�����Ǝv����l���Ȃ̂ł���B�l��̎����̓��Ť������j��Ɋւ���Ă���̂́A�i�����Ƃo�����݂̂Ȃ̂ł��邪�A���̊�{�\�z�����o�����̂́A�����̐����N�ォ�猩�Ă��A���炩�ɂi�����̍�҂ł���B�o�����̍�҂́A�����������죂��Ă���ɉ߂��Ȃ��Bpp55�`62

���́A���n�E�F�X�g�̂��̕���́A���łɑ����̐l�X���C�t���Ă���Ƃ��褌Ñチ�\�|�^�~�A�ɂЂ낭�m���Ă�������Z������w�A�_�p�̕���x*�ɔ��ɗǂ����ʂ��Ă���B�ނ����̕�����q���g�ɂ��ď����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�ނ́A�v���v���Ť�قƂ�Ǎ������Ă���Ƃ����Ă悢�悤�Ȏd���ŁA�w�A�_�p�̕���x�̕\����������Ă���B�����āA���̏�Ť����̍\�z���̂��̂̑�]��������Ă̂���̂ł���Bpp129�`130

| *�w�A�_�p�̕���x H.�K�X�^�[���w���E�ŌÂ̕���x�Љ�v�z�ЁE���㋳�{����(1973/12/30��) http://www.d4.dion.ne.jp/~ryowcyuw/FT-guide/5.kami/52.shinwa/saiko/saiko.htm �S�y�ɋL���ꂽ�_�l�����̕��� �l�Ԃ����Ȃ��ƍ���_�l���� �o�r���j�A�̎�_�}���h�D�[�N���_�X�ɂ��ꂼ��̖��������Ă������Ƃ��A�_�X�̓}���h�D�[�N�ɕ�����������B �u�����������d��������ԁA�N���킽�������̉Ǝ���������H���̐��b�����Ă����̂��v�A�ƁB ���̂��߃}���h�D�[�N�́A�ނ̌R�Ƃ̐킢�Ŕs�ꂽ�e�B�A�}�g�̌R�̎w���҂ł���L���O�[�Ƃ����_���E���āA���̍��ƌ����g���A���̖��ɏA�����̂�n��グ���B �������l�Ԃ͂������đn��ꂽ�̂ł���B �����u�o�r���j�A�̕���v �m�b�̐_�G�A���Y��ɍ�����l�ԃA�_�p�B �ނ͐_�̂悤�Ɍ����������߁A�_�X�ɂ���Đ_�Ɠ����̂��̂ł���ƔF�߂��A�s���̐H�ו��ƈ��ݕ���^�����邱�ƂɂȂ�B �Ƃ��낪�A����������v��Ȃ��G�A�̌��t��M���āA���������ݐH�����邱�Ƃ�f�������߁A�A�_�p�͐_�ɂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �G�A�͎����̉��������������Ƃ�]�܂Ȃ������̂ł���B �����u�o�r���j�A�̕���v ���鎞�A�n��Ɏ���������炷�_�e���s�k���A�l�Ԃ����ɕ��𗧂ĂĎp���B���Ă��܂������߁A���E���炠������肪�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B �b�ǂ������ɁA����������Ȃ��ƁA����̂͐l�Ԃ����ł͂Ȃ��B �_�X���܂��A���������Ȃ��Ă͐����Ă������Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B �T�������_�X�́A���Ƃ����ăe���s�k�������o���A�n��Ɏ���������悤�ƒm�b���i��̂������B �����u�n�b�e�B�̕���v ����N�̐̂���ς��ʐl�Ԃ̉c�� �w���E�ŌÂ̕���x�Ɏ��߂�ꂽ���X�̕���͊F�A�����琔��N���̐́A�o�r���j�A�l��A�b�V���A�l�A�n�b�e�B�l�A�J�i�A���l�Ƃ������l�X�i���\�|�^�~�A�A���A�W�A�A�p���X�`�i�A�V���A�Ȃǂ̒n�ɏZ��ł����j�ɂ���āA�S�y�ɞ��`�����ŋL���ꂽ���̂ł��B ����́A������Ƒz�����ł��Ȃ��y���Ȑ̂ł��B ���ꂾ���̖c��Ȏ��Ԃ̔ޕ��ɐ������l�Ԃ́A����̐l�ԂƂ͐�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv������A���ꂩ�炤��������̂́A���Ƃ����Ƃ��ς��Ȃ��l�Ԃ����̎p�ł��B �o�ꂷ��l�Ԃ����́A�������Ɠ����悤�ɔY�݁A�������A�F�����݁A�����ׂ��ɗ�݂܂��B ����͊�Ɏv����Ɠ����ɁA�������������I�Ȃ��Ƃł�����܂��B �����̕����ǂ�ł��܂��a�����o���Ȃ��̂́A����������������y���l�X���A��̏W���̎�����Ƃ��̐̂ɒE���Ă��܂��āA�������Ɠ����悤�ɏ���o�ς��c�ށA�s�s��_���̐l�X���������߂�������܂���B �`���ɂ��Љ���̂́A�o�r���j�A�l��n�b�e�B�l�ɐM�����Ă����_�X�Ɛl�Ԃ̕���ł��B �l�Ԃ͐_�X�̗p�𑫂����߂̖l(������)�Ȃ̂ł����A�_�X�Ƃ����ǂ��l�Ԃ����Ȃ��ƍ����Ă��܂��Ƃ����킯�ŁA�_�l�����Ɛl�Ԃ́A�Γ��Ƃ͂����Ȃ��Ă��A�݂��ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��W���������낭�`����Ă��܂��B �M���K���b�V�������� ���E�ŌÂ̕���ƌ����܂�������w�����ƂɂȂ��Ă���g�M���K���b�V���������h���A�������A���́w���E�ŌÂ̕���x�œǂނ��Ƃ��ł��܂��B ����́A�O���̓_�ŎO���̈ꂪ�l�Ԃł��邽�߂ɁA���܂�ɐl�ԗ��ꂵ���͂������ĖT�ᖳ�l�̐U����������M���K���b�V�����A�Γ��̗͂��������F�l�G���L�h�D�邱�Ƃɂ���āA���߂Đl�Ԃ炵����̂���l�ԂɂȂ邱�Ƃ��ł���Ƃ����A�l�Ԑ^���̋ɂ߂ē��@�ɕx�ރG�s�\�[�h����n�܂�܂��B �l�ԗ��ꂵ���A�������������̉p�Y�ł͂Ȃ��āA�ɂ߂Đl�ԓI�ȃM���K���b�V���̔Y�݂�߂��݂��f���ɐS�ɋ����܂��B ���̕���́A�������I�Ȗ��킢�̐[����������̒����A�R�{���X���́w�M���K���b�V���������x�����s����Ă��܂��B ���̌�A�w�M���K���b�V���������x�͂����ܕ��ɂ��犧�s����āA��ɓ���₷���Ȃ�܂����B |

P�����̍�҂͒N�ł���̂����R�Ƃ��Ȃ��B���ܕ������Ă��邱�Ƃ́A�����炭�A�����n��(���[�Z�ƑΗ�����n����)�Վi�̈�l�ł������낤�ƌ������ƁB����Ѥ�o�r���j�A�ߎ��̏����O�ɁA�����G���T�����ɂ����Ă��̍�i���������̂ł��낤�������Ƃ��炢�ł���B--�t���[�h�}���w�����𐄗�����x

�������A��m���Ȃ��Ƃ́A���̍�҂̓��n�E�B�X�g�̍�i���n�ǂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B

�c

�n���L�̢��^���̕��ꣂ̓��n�E�B�X�g�������AP�������A���\�|�^�~�A�_�b�̈�ł���w�M���K���V���������x�̑�\��́A�u�E�g�i�s�V���e�e�B���̑}�b�v��f�ނƂ��Ă���Bp283

���ʈ�ʂɂͤ��n���L��̢��^���̕��ꣂ́A�l�Ԃ����̑��ɑ��Đ_����������������Ǝv���Ă���A�ŏ��̈ꕶ�͢�_���̕��ꣂ̏o���_�̔@���ɂ�������B

��킽�����́A�킽������������l�Ԃ�n�ォ��@�����낤��Ƃ������t�́A��_����̐鍐�Ƃ͂��悻�قlj������̂ł���B

�c

�����ł̃��n�E�F�ͤ�����Ђ�����ɐ�]���Ă���̂ł���Bp275

���n�E�B�X�g�̌����j�̃h���}�́A�܂��ŏ���_�ƒn�Ɛl�Ƃ̒��a��̑̌��ł���G�f���̉��Ɏn�܂��āA�O�҂̕���ƁA���̔g�p����̊����Ԃ��`���A�ĂэŌ�ɂȂ��āA��_�ƒn�Ɛl�Ƃ̘a��Ƃ����n�b�s�[��G���h�ɂ��ǂ蒅�����悤�ɂ�������B����������O�ɍl����Ȃ�A�����ŐÂ��ɖ������̂���Ԃ̂悤�Ɏv����B

�Ƃ��낪���n�E�B�X�g�͂��̐�ɂ�����A�����t��������B����ं������̃n�b�s�[��G���h�̉�����ɘA�Ȃ�悤�ȕ���ł͂Ȃ��A�n�b�s�[��G���h���̂��̂��Ԃ��Ă��܂��悤�ȕ���?����ǂ��납�A���̃n�b�s�[��G���h�Ɏ���܂ł̔g�p����̕���S�̂��A����Ɋr�ׂ�����̑f�p�Ȗ`��杂ɉ߂��Ȃ��悤�Ɍ����Ă��܂��قǐ[���ŏd��ȕ���?���Ȃ���̂ł���B

���ǂ̂Ƃ���A���n�E�B�X�g�ͤ�������ǂ����Ă_�ƒn�Ɛl�Ƃ̒��a��̓��Ɉ��Z�ł��Ȃ��A�ł����{�I�ȗ��R�����Ă��܂����̂��A�ƌ����ق��͂Ȃ��B�����Ă��̍Ō�̢������̕��ꣂ������A���̢�o�x���̓��̕��ꣂȂ̂ł���Bp304

������j����碗��j��ɓ����Ă䂭�ɂ������āA��A�ǂ����Ă����߂����ɂł��Ȃ���肪������Ă���B���Ȃ킿�A����猻���̏�����������ꂼ��ɈقȂ錾��������Ă���A�Ƃ������ł���B

�����f�p�Ƀ��n�E�F�X�g�̌����j�̃h���}��H���Ă��������̓ǎ҂́A�����܂ŌJ��L�����Ă����_�Ɛl�Ƃ̂��Ƃ肪�A������������Ō��킳��Ă����̂��A�ȂǂƂ������Ƃ́A�C�ɂ����߂Ă��Ȃ������͂��ł���B�����A�w�u���C��ł����ǂ�ł����l�X�́A���������܃w�u���C��Ő_�Ɛl�Ƃ̉�b��ǂ�ł���̂��A�ȂǂƂ������Ƃ͈ӎ����Ă��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B

�Ƃ��낪�A�h���}���̂��̂̓��ɢ�������������o�Ă���ƁA�_�Ɛl�Ƃ̉�b���A�K�R�I�ɂ���珔����̉������Ɉʒu�t�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���B������ꣂƂ������́A������j�����߂�����A����j��̋L�q�ւƓ��ݍ���ł䂭�ɂ������āA�ǂ����Ă���x�͐��ʂ�����g�ݤ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂȂ����̂ł���B

����̉���҂����́A�������̑��ݣ�Ƃ��������A������ǣ�̖��Ƃ��čl����B�����Ă��̂悤�Ȍ����ɋ���A���n�E�B�X�g�̂��̕���́A�������������_����Ƃ��Đl�ԊE�ɂ����炳�ꂽ���Ȃ��������A��߂Ɣ���̕���ł��袌���杣�ł���A�Ƃ������ƂɂȂ�B�������A���̂悤�Ȍ����͂ǂ����M���������B���̕���ɂ����ẮA��_����Ƃ����T�O�͋ɂ߂Ċł���A���ꂪ��߂Ɣ���̕���ł���Ƃ��������ɂ́A��������������B

pp309�`311

�����A���_�����̂������p���X�`�i�n��(�J�i�[���̒n)�̓G�W�v�g���烁�\�|�^�~�A�n�������ԗ����̂悤�Ȉʒu�ɂ���A�����̖����̌�ʂɔ�����A�����̌���̔�ь�������ۓI��Ȓn��ł������Ƃ݂���B���̂悤�Ȓn��ɐ��܂������l�ԂɂƂ��ẮA��قȂ錾��̑��ݣ�Ƃ������Ƃ́A�ނ��듖����O�̎����ł����āA����ɋ������Ƃ��Ȃ���A�܂��A��������Ƃ��碌����ǣ�Ɗ����邱�Ƃ����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B

���n�E�B�X�g�ऑ����ꏭ�Ȃ���A���������n����L�̢������l�ԣ�ł������낤�Ƃ�������BPp311-312

���n�E�B�X�g�̖ڂɂ́A�e�X�̒n�̖����A��e���ꣂƂ����`�ŁA���ꂼ��̏o�g�n�ɔ���t�����Ă���l���������ɈႢ�Ȃ��B

�ꌾ�Ō����A�l�Ԃ̌���͢�n��ɔ����Ă���̂��Ƃ�������?���ꂪ�A���n�E�B�X�g�̌��������A�������̑��ݣ�̂����ɐ��ޢ�\����������̂ł���BP313

�_�͢���t��ɂ���Đl�X�ɖ��߂������A�܂�����t��ɂ���Đl�X�ɖ�^����B�����Đl�X�͂��̢���t������A�܂��A����t��������Đ_�ɋF��A��肩����---�����Ȃ�A���̂悤�Ȣ���t��𒆐S�Ƃ����_�Ɛl�X�Ƃ̊W�ɂ���Ĥ���n�E�B�X�g�����̏@���͐��藧���Ă���̂ł���B����قǂ܂łɏd�v�Ȃ��̂ł��颌��t��̗̈悪�A���������ꂩ��n�ɔ����Ă���Ƃ������Ƃ��A�͂����ă��n�E�B�X�g�͗e�F�������ł��낤���Bp315

�o�x���̓�

1899�N����1917�N�܂ő�����ꂽ�A��h�C�c��I���G���g�w�ɂ��o�r�����̔��@�����ɂ���Ĕ������ꂽ�B

1908�N�A���@���́A�o�r�����̓쑤�̒�n�G�X��T�N���ɁA����Ȑ����`�̈�\�������B�����A����͂��łɁA�����傫�Ȍ����c�������ƂȂ��Ă����̂ł��邪�A�������甭�����ꂽ�����̍����Ȃǂ���A���ꂪ�u�o�u�E�C��(�o�x��)�v�̓s�́u�G�E�e�����E�A���E�L�v*�Ɩ��t����ꂽ�W�O���g�̐Ղł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�B�������ɂ͍���90���[�g���ɂ��B���餕����ʂ袂��̒������V�܂œ͂���Ƃ����Ă����������Ȃ������ł��������Ƃ��킩�����B���̔����ɂ���Ăقڌ������t�����B

��n���L���\�͂ɁA�u��(�j�����h)�̉����̎n�߂́A�o�x���A�E���N�B�A�b�J�h�A�J���l�ŁA�V���A���̒n�ɂ������v�Ƃ����L�q������B�����̓s�s������u�V���A���̒n�v�����\�|�^�~�A�ł��邱�Ƃ͊m���ł���B

���\�|�^�~�A�̑n���_�b�w�G�k�}�E�G���V���x

�}���h�D�N�_���e�B�A�}�g�Ƃ̐킢�ɏ����A�V�ƒn�̒������߂��Ƃ���ŁA���ɂ͂��̃}���h�D�N�_�ٌ̈`���̂��邽�߂̐����ƁA�_�X�̈����̏ꏊ�̌��݂��v�悳���B���ꂪ�A�o�r�����̃G�E�T�M���_�a�ƃW�O���g(�G�E�e�����E�A���E�L)�ł���Bp322

�{���̃W�O���g�́A���悻�u�l�Ԃ̍�����s���̂��邵�v�Ƃ͂قlj��������̂��̂ł������B����́A�}���h�D�b�N�_�̏����ƈ̋Ƃ��̂��č��ꂽ���̂ł���A�܂��A�_�X�̈����̏�Ƃ��Č��Ă�ꂽ���̂ł���B

�V�o�r���������̑n�n�҃i�{�|���b�T�����́A����̃W�O���g���݂̎�����A�o�r�����쓌�̋u���甭�@���ꂽ�M�^�S�y�Ɏ��̂悤�ɋL���Ă���B

���A�}���h�D�b�N�̓o�r�����̊K�w�̂��铃�A�G�e�����A���L�ɂ��Ă킽�����ɖ������B���̓��͂킽�����̐��܂��O�ɑ����r�p���Ă����̂ŁA���̊�b��n���[���ł߁A���̒����V�ɓ͂�����Ƃ������̂ł������

��킽�����͓����������点���B���Ƃ�������Ȃ��A���邢�͋}���̂悤�ɓV����J���~���Ă��Ă��A�킽�����͈��������[����]�傫�����V���}�V���A�A�_�h�A����у}���h�D�N�̐_�X�̊��߂ɏ]���āA���ʂ����B�킽�����͂킽�����̐S�Ɏ��߂Ă������Ƃ����肵���B�킽������[����]�v����̂悤�ɂ킽�����̋L���ɗ��߂��B�c�킽�����́A��Ȃ�}���h�D�N�̂��߂ɁA���Ȃ����Ȃ��A�킽�����̉����̕W�͂Ȃ钷�߂��ʂ��A�킽�����̓��̏�ɗ����Ɠy�Ƃ��̂����B�킽�����̒��q�A�킽�����̈�����l�u�J�f�l�U���ɑ��ẮA�킽�����̐b���Ɠ��l�A�킽�����͂���ɓ����A�Ԃǂ����Ɩ��̕�[��������������

�o�T:�A���h���E�p�����w�����̍l�Êw�x

�����ɂ͢������̎p�����q�ׂ��Ă���B���ł���A���̂��邵��E���̂ĂāA�u���Ȃ����܂��v����̏�ɗ����Ɠy���ڂ���Ă���B

�u�����[�Q���̊G�ɕ`���ꂽ�j�����h���̎p�A������̕W�͂Ȃ钷�ߣ���܂Ƃ��A│���ɂ��Ăӂ�Ԃ��Ă���p?�Ɣ@���ɂ�������Ă��邱�Ƃ��낤���B�܂��āA��C�U������̑�\�l�͂Ɍ����A���́A�V�܂œo���Đ_�������낻���Ƃ��颃o�r�����̉���̎p�́A�����ɂ͉e���猩������Ȃ��Bp328

�w�G�k�}�E�G���V���x�̂Ȃ��ŁA�}���h�D�N�_�͂�������Ă���B

�c�c�����͂��݂����S���������

��̈����̏ꏊ�ƂȂ邱�Ƃ��낤�B

�킽���͂��̖����o�r�����y�̑�Ȑ_�X�̉ƁX(�o�u�E�C��)�z�Ɩ����������B

�܂肱���ŁA�}���h�D�N�_�́A�_�w�̂��߂̖�̈����̏ꏊ�ƂȂ�ׂ��W�O���h���y�̑�Ȑ_�X�̉ƁX(�o�u�E�C��)�z�ƌĂсA�����Ă���̌��Ă���ׂ������A����ɂ��Ȃ�Łu�o�u�E�C���v���Ȃ킿�o�r�����Ɩ������悤�Ƃ��Ă���̂ł���B���������A�ق��Ȃ�ʃo�x���̒��ŃW�O���h�����Ă悤�Ƃ��Ă���l�Ԃ�����������ɖ�(�V�F��)�����낤��Ƃ������Ƃ̈Ӗ��́A���X���X�ł��낤�B�����Ɍ����颖�(�V�F��)��́A�u�o�u�E�C���v�Ƃ������ȊO�ɂ��肦�Ȃ��B

������ɖ�(�V�F��)�����낤��Ƃ������Ƃ́A���������u(�����Ɏ����������ł���Ƃ����)�̑�Ȃ�_�X�̉ƁX(�o�u�E�C��)����낤�v�Ƃ������Ƃł���A�܂�͒[�I�ɢ�W�O���g����낤��Ƃ��������Ȃ̂ł���B����܂ł̂Ƃ���ł��A���n�E�B�X�g�͈�т��ăW�O���g�Ƃ������f���𤂻�̖{���̂�����ɉ����āA���i�ɒ����ɕ`���o���Ă����̂ł��邪�A���̈ꕶ�́A���̒����Ȃ�`�ʂ̃N���C�}�b�N�X���Ȃ��Ă���Ƃ����Ă悢�ł��낤�B�W�O���g�Ƃ������������l�X�̌h�_�̐S�̕\���ł���A�Ƃ������Ƃ����̂��Ƃł͂Ȃ��B�_�����̌��������j�����A��������݂���l�X�ɖ��_��^���Ă����̂��A�Ƃ������Ƃ܂ł����A���̋L�q�̔w�i�ɂ͂�����ƌ���o�Ă���̂ł���B

�Ƃ��낪�A��������ɤ��҂̑ԓx�͂����ƈ�ς���B����͂��͂⢃W�O���g�{���̕��ꣂ���邱�Ƃ͉��̋������������A�����A�s�����ȁA��������[���J�����A�����Ă���_�̎p��`���o������ƂȂ�̂ł���B

���ꂪ�ł�����I�Ȃ��������Ƃ�̂́A���̕���̒��߂�����̕����ł���B�����Ɏ����āA��҂́A�W�O���g�̒��A�o�r�����ɑ���G�ӂ��A�B�����Ƃ����������Ɍ�����B�����āA�悭����ƁA�������́A���̋����قǢ�o�r���j�A�I��ȋL�q���A���́A���̂����ȓG�ӂ̕\���̂��߂̕����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��̂ł���B

�����̂���̓o�x���ƌĂ��B���n�E�F�������őS�n�̂��Ƃ𗐂��A���n�E�F����������l�X��S�n�̖ʂɎU�炳�ꂽ����ł���

���̒��߂�����ͤ�ǂ̉�����ɂ��w�E����Ă���Ƃ���A���̌ꌹ杂̂��������Ƃ��Ă���B���Ȃ킿�A�w�u���C��̢�����o������Ƃ������t�̉���o�x����̖��ɂ����āA���̒��̗R�����������̂̔@���Ɉ����Ă���̂ł���B�������������A���ꂪ�{���̈Ӗ��ł̢�ꌹ杣��ڎw���Ă���͂��͂Ȃ��B��ғ��l���A�����Ƃ��̢�o�x����Ƃ������̖��̖{���̌ꌹ��m���Ă���̂�����ł���B

�c

�������A��҂͂ނ���A�킴�Ƒe��Őٗ�Ȍꌹ杂̌`������Č����Ă���̂ł���B

�ގ��g�A�������o�x����̖��̖{���̈Ӗ���m���Ă���A�������łȂ��A����͂����炭���̕���̓ǎ҂����ɂƂ��Ă��A�قƂ�Lj�ʏ펯�ɋ߂����̂������ɈႢ�Ȃ��B���̏�ŁA���̢�̑�Ȑ_�X�̉ƁX����u�o�u�E�C���v�Ȃ閼�𢗐��(�o����)��Ƃ����w�u���C��Ɍ��т��Ă݂���Ƃ������Ƃ́A������̋P�����������A���̍��݂����������|���A�D�܂݂�ɂ�����A�Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ������̂ł���Bp350

�l��y������A�l��y�Ȃ��ł͐����s�\�Ȃ��̂Ƃ��č��グ�Ă����Ȃ���A����ł́A�ł����邩����̌��x�Ɏ���܂Ől��y����藣���A�u���Ƃv�Ƃ�������ʂ��Ă̂݁A�_�ƒʂ��������̂ƂȂ����A�Ƃ������n�E�F�̊�ẮA�����Ɏ����čŏI�I�ɍ��܂���B�����Ȃ�A�u���Ƃv�Ƃ������ं��ꎩ�̂��y�łł��Ă���A�Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B

�ނͤ���x�͂�����܂������V���������ŁA������x��蒼�����Ƃ���B�m�A�Ƃ��̈ꑰ��I�яo���Ĕ��M�ɏ悹���Ƃ��̂悤�ɁA����ꑰ��I�яo���A�ނ�ɁA����Ɠ��̐������𖽂���̂ł���B

��\��͂Ɏ����āA���n�E�F�̓A�u�����Ȃ�҂ɁA�ˑR�A������肩����B

����܂ւ̌̋��A���܂ւ̐e���A���܂ւ̕��̉Ƃ𗣂�A�������܂��Ɏ����ł��낤�n�֍s���B���͂��܂ւ�傢�Ȃ鍑���Ƃ��A���܂ւ��j�����A���܂ւ̖����̑�Ȃ��̂Ƃ��悤�B�j���ƂȂ�I���͂��܂ւ��j������҂������j�����A���܂ւ��҂́A

�����ނ��B�����Ă��܂ւɂ����Ēn�̂��ׂĂ̏������j������邱�ƂɂȂ낤�

�����炳�܂Œ��B�̢�n���痣��棂Ƃ������߂�\���Ă���Bp388

�����ŃA�u�����ɖ���Ă���n�́A���̌����j�̍ŏ��ɓo�ꂵ������̂̒m��ʏd�͂������Ė�����ۂݍ������Ƃ�����̂Ƃ��Ă̢�n(�A���c)(�y{�A�_�[�}�[})�ł͂Ȃ��B�܂�����́A���͂ɕ`�����A�_�ƒn�Ɛl�Ƃ̒��a�̓��ɂ��颉���Ƃ��Ă̢�n��ł��Ȃ��B����́A�����Ȃ�A�قƂ�ǂ��̃m�A�̔��M�Ɠ����悤�Ȃ��̂Ƃ��Ă�?���O�̏�ł͏�ɑ�n�̏��(���A��)�ɗ��ꕂ���Ă�����̂Ƃ��Ă̢�n(�n�E�A���c)��Ȃ̂ł���B

�����ɕ`����Ă���̂ͤ�܂��ƂɊ���Ȣ������̉^���ł���B�ނ�ɂ́A��ɐ_���t���Y���Ă���A�ނ���j�����A���A�����Ģ�n(�A���c)���^���Ă����B�������A�ނ�ɂ́A���̢�n(�n�E�A���c)��ɍ������낷���Ƃ͋�����Ă��Ȃ��B�ނ�́A����������ɢ�S�n�̖ʂɎU�炳�ꣂĂ��邩�̔@�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B

���̌�A�ܕS�N�A��N�o���āA���_�������́A�܂��Ƃɂ����Ƀ��n�E�F���A�u�����Ɍ�����Ƃ���̌`���A�����ɌJ��Ԃ����ƂɂȂ�B����������āA���n�E�B�X�g�����_�������̉^����\�����A�\�������Ƃ����̂͐��m�Ȍ������ł͂���܂��B���n�E�F�X�g�́A�ނ̌����j�ƁA���̌����j�̍��܂Ƃɂ���āA������_�������̉^���̌`�^�����̂ł���Bpp389�`390

�\�Z���I�̖k���[���b�p�ɐ������u�����[�Q�����A�o�r�����̈�ՁA�G�E�e�����E�A���E�L�̂��Ƃ�m���Ă����͂����Ȃ��B�������A�u�����[�Q���̂��̢�o�x���̓���́A�����炭�̓G�E�e�����E�A���E�L���ꎩ�̂�������Ɉ�w�A���n�E�B�X�g�̌������̂ɋ߂��̂ł���B

�G�E�e�����E�A���E�L�̓i�{�|���b�T�����̌��t�������Ă���悤�ɁA�����܂ł��l�Ԃ��_�̖����āA�l��������ĝn����(�����炦��)������̂ł���B�m���ɢ�n���[�����̑b�𣂨�낵�Ă͂�����̂́A��n����ꎩ�g���W�O���g���o�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�Ƃ��낪�A�u�����[�Q���̂��̢�o�x���̓���ɂ����ẮA�l�Ԃ����̂��܂��܂ȐV�Z�p�̋�g���A�Z�������ȓ����Ԃ���A���ׂĂ����̋���Ȏ��R�̉�̂����ɓۂݍ��܂�Ă���B���̊G�̗^�����ۂ𗦒��ɎƂ�Ȃ�A�l�X����������ĂĂ���Ƃ������A��n����琶�ݏo�������̂̍ו����A�l�Ԃ������M����(�������)����A�Ƃł��������l�q�Ȃ̂ł���B

�����Ȃ�A����͂܂��ɢ���R���ꣂ̎p���̂��̂ł���B��n��ɍ����͂₵�A�Ƃ���ǂ��낪�A�܂����R�̂܂܂ŊK�i�������܂�Ă��炸�A���̒����͓V�ɓ͂����Ƃ�����A���܂������̎p�����炵�Ă���B���܂��܂��A���łɂ��̒��ɐl�X���Z�݂��A�l�X��������\�z���A����ȉَq�ɂ����邠��̔@���ɂ����ɌQ�����Ă���?���������̊G�Ɂu���Ƃv�Ƃ�����������Ȃ礐l�X�͂��ꂪ���܂�ɂ��^�ɂ��܂��Ă���̂ɋ��������ł��낤�B�s�[�e����u�����[�Q���������������n���L���\��͂��ǂ��ǂ̂��͒m��悵���Ȃ��B�����Ȃ��Ƃ��A���܂���ꂪ�ǂ�ł����悤�Ȏd���œǂ̂ł͂Ȃ������낤�A�Ƃ������Ƃ͊m���ł���B�������A�ނ́A�����炭��V�ˣ�ƌĂ��l�݂̂ɉ\�Ȥ���ϓI�Ȏd���Ť���n�E�B�X�g�����̕���̂����ɉB�����������́A���Ȃ킿�A�W�O���g�ɂ��Ẵ��n�E�B�X�g�̓��@�����Ď�����̂ł���B�����́A���n�E�B�X�g�Ȃ�l���̊�����O��������Ȃ��B�������A�O��N�̐̂ɁA���̔ނ��o�r�����̓s�Ŗڂɂ�������?���ꂪ�����炭�A���̊G���̂��̂Ȃ̂ł���B

(���J��O��q���w�o�x���̓�x�͂����q�ׂďI���B)

�u�o�x���̓��v�ɂ��Ă̍J�Ԃ̔F���A���Ȃ킿�A�l�Ԃ̢������Ƣ�s����Ƃ����F���������琶�܂�Č��݂Ɏ������̂���Nj����悤�Ǝv�������ǂ������r���[�ɏI����Ă��܂����B

�������A������n���L������̌o�܂ɂ��ẮA���_���l�̏@������_��������A��o�r�����ߎ���ɂ���Đ��܂ꂽ�A���邢�͍ĔF�����ꂽ���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł���B

�G���T��������f�v����ĖL���̒n��o�r������ŘZ�\�N�������A�������肻�̓y�n�̐����ɂɂȂ���ł��܂������_���l�������o�r���j�A�Ƃ͈���čr������G���T�����ɖ߂邱�Ƃ��S�O���A�߂�Ȃ������l�X�����������Ƃ������Ƃ������B

�����ŁA�G���T�����A�邱�Ƃ��咣����������s�����l�X���A�僄�n�E�F�̖��̉��ɁA�o�r��������̗��U���咣�����̂��A�n���L��\��͂̋L�q�ƂȂ����̂ł͂Ȃ����B

��o�x���̓�����l�Ԃ̘����ƕs�����������̂��Ƃ��āA�_����^���A���̕�������������Ƃ����̂́A��o�r�����ߎ���ɂ���āA���_�I�ɂ����퐶���ł��h�_���Ȃ߂����_���l�A���ꂪ�����ł��������ǂ����͋^��ł���B

�ނ�́A�m���l�A�Z�p�ҁE�Z�\�҂Ƃ��ďd�p���ꂽ�Ƃ����ق��������ł͂Ȃ����낤���B

�������A�l�u�J�h�l�U���ɂ���ăG���T��������f�v���ꂽ�Ƃ������ƂŁA�o�r�����ɂ��Ă͌����Ă悢����������Ă��Ȃ����_���l�����������ł��낤�B�������A���̈���ŁA�G���T��������ꡂ��ɖL���̒n�ł���o�r���j�A�ɒ�Z��]�݁A�c�����l�X�����������̂ł͂Ȃ����낤���B

�����l����ƁA�n���L��\��͂̎僄�n�E�F�̌��t�̈Ӑ}��Ӗ���������悤�ȋC�����Ă����B

�I���O539�N�ɃA�P���l�X���y���V�A�͌R���o�r�����ւƐi�߁A�V�o�r���j�A�͖ŖS�����B

���̍ہA�y���V�A���L�����X2���̖��߂ɂ���āA���_���l�����͉������A�̍��ɖ߂鋖���B

�ߎ��̒n����ŏ��ɃG���T�����ɋA�҂������̂�42,462�l�Ƃ����B(���ׂ̍��ȁA���m�����Ȑl���͂ǂ���������悢��������Ȃ��B�����āA����ɔ����ăG���T�����ɋA�҂��Ȃ��������_���l���ǂ̂��炢�����̂��A��ϋC�ɂȂ鏊�ł���B----�M�Ғ��L)

�������������Ƃ��烆�_���̒m���l�̓L�����X2����傢�ɏ̂����B

�u��͔ނ̖��������ꂽ��(�g�킳�ꂽ��)�N���X�Ɍ������A������肽�����B��͔ނ̉E����x���A��������ނ̑O�ɋ��������ށB��͏����̍��������A��̔��������ނ̑O�ɊJ����B��͕�����邱�ƂȂ��B��͓��̑O�ɍs���A�N�����鏊�n�ƂȂ���B��͐^�J�̖�ӂ��A�S���x��f�����B��͓��ɈÈł̕A�鏊�ɉB���ꂽ�x��^����B���͓�����̖��ɂ��ČĂԉ�A�傪�C�X���G���̐_�Ȃ邱�Ƃ�����m��߂Ȃ�B�䂪�l���R�u�̂��߁A�䂪�I�т��C�X���G���̂��߁c�v�����w�C�U�����x45

���ꂪ�A�n���L��\��͂̋L�q�ƂȂ����B�������A���r���[�ȋL�q�ƂȂ����B

���̂��߁A�㐢�A�o�x���̓��͐l�Ԃ̘����ƕs���̏ے��Ƃ��ă��_�����A���ꂩ��h�������L���X�g���ł͐�����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B

������A�o�x���̓��ׂĂ���Ȃ��ŁA1776�N�A�Ɨ��錾�Ō����������j�̐��卑�ƁA�A�����J�̃C���N�푈�ɂ���āA�ČR���̑��̍��̌R�����o�r������E���̈�Ղ�O����n�╺⋊�n�Ƃ��ė��p���A�M�d�ȗ��j�I�Ȉ�Ղɑ�����^�����Ƃ����L����ʐ^���l�b�g�Ō��J����Ă��邱�Ƃɋ������B

�����ɂ��A�����J�l�炵�������ŋI���O�̈�Ղ���ɗ��p��������������悤�Ȏʐ^�������l�b�g�Ɍ��J����Ă���B���j�̏d�݂Ƃ������̂ɖ��S�ȃA�����J�l�炵���Ή����Ǝv�����B

�o�r�����ߎ��Ƃ������ƂŃo�r�����ɘA��Ă���ꂽ���_���l�������A�o�r���j�A�ɐ̂���`���l�X�ȓ`����m��A���������Ƃɂ��Ď��������̐V�����_�A�V�����@����n�������̂��A�n���L�̂悤�ł���B

�����Ĕނ�̐_���n�E�F�́A����܂ł̂����炩�ȑ��_���̐_�X�ƈ���āA����߂Č�������_���̐_�ł���A�S�n�̏��L�҂ł���A���_���l�����̐_�ɑI�ꂽ�҂����Ƃ���A�I���v�z��A���t���鑶�݂Ƃ��đn�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B�������A�n���L��ǂ�ł��A���̐_���������������̂������ς蕪����Ȃ��B�ȒP�ɂ����ΐ����s���ł���B

������x�Ō�ɑn���L��\��͂̐_���n�E�F�̌��t���J��Ԃ��ƁA

| �T | ���̂Ƃ���͐l�Ԃ̌��Ă����Ɠ��������ɂȂ邽�߂ɍ~��ė���ꂽ�B |

| �U | ��͋��ɂȂ����B�w�ނ炪�݂ȁA��̖��A��̂��ƂŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ����n�߂��̂Ȃ�A����ނ炪���悤�Ǝv�����ƂŁA�Ƃǂ߂��邱�Ƃ͂Ȃ��B |

| �V | �����A�~��čs���āA�����ł̔ނ�̂��Ƃ����������A�ނ炪�݂��ɂ��Ƃ��ʂ��Ȃ��悤�ɂ��悤�B�x8�@�������Ď�͐l�X���A��������n�̑S�ʂɎU�炳�ꂽ�̂ŁA�ނ�͂��̒������Ă�̂���߂��B |

| �W | ����䂦�A���̒��̖��̓o�x���ƌĂꂽ�B�傪�S�n�̂��Ƃ������ō�������������A���Ȃ킿�A�傪�l�X����������n�̑S�ʂɎU�炵������ł��� |

| �X | ����̓Z���̗��j�ł���B----(�Ȍ�Z���̎q���ɒǂ��ďq�ׂĂ���B) |

�Ȃ��傪�u�l�X�̌��t�����������A�ނ炪�݂��ɂ��Ƃ��ʂ��Ȃ��悤�ɂ���v�K�v���������̂��A���̗��R���q�ׂ��Ă��Ȃ��B

�����ĂȂ��A��l�X���A��������n�̑S�ʂɎU�炳�ꂽ��̂��B�U�炷�K�v���������̂��̐������Ȃ��B

����ɂ��ẮA���J��O��q�������̒���o�x���̓䣂ŏq�ׂĂ���̂ŁA[13]�ŏЉ���B

�����Č㐢�A�Ȃ����_������L���X�g���ł́A�o�x���̓����A�u�l�Ԃ̘����ƕs���̏ے��v�Ɖ��߂���A���������悤�ɂȂ����̂��B�����ɂ́A�l�X�ɑ��郆�_�����y�уL���X�g���̏@���w���҂̈Ӑ}�I�ȉB�ꂽ�ӎv�����݂��Ă���B

���p�Q�l�ꗗ�F

�E�B�L�y�f�B�A

���J��O��q���w�o�x���̓�x(�������_�� 1996/01/30��)

�u�o�x���̓��v�ɂ��Ă̗l�X��HP��u���O

��

�_�d���X�g�ɖ߂�