論壇2015-05

『ビルマ・インパール作戦』

--英国と日本の両面から分析・論究ーー

その1 英国側から観たインパール作戦

記:2015/10/25

はじめに

[1] 第二次世界大戦における日英ビルマ攻防戦5段階

[2] 英国側から観たインパール作戦

1.インパール作戦についてのチャーチルの報告

----『第二次世界大戦』第Ⅳ巻から

2.ウィリアム・スリム将軍(William“Joseph Bill”Slim)

3.ビルマ戦線における英国の戦術指導とリーダーシップ

[3] オード・ウィンゲート准将について

[4] スリム将軍とウィンゲート准将

[5] 映画「ビルマの勝利(Burma Victory)」 について

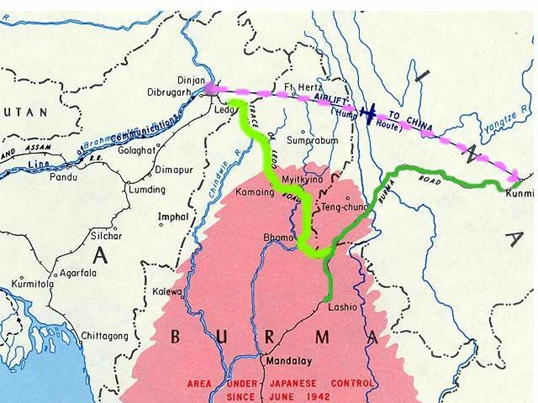

[6] レド道路(Ledo Road)建設について

はじめに

チャーチル著『第二次世界大戦』(河出文庫1983/12/03-1984/02/04刊)は、長い間、書棚で埃を被っていた。

今年は戦後70年の節目を迎えた。それでこの文庫本全4冊を2014年12月中旬から2015年3月初旬にかけて読了した。そして再読、これをベースにしてインパール戦線関係資料を収集、分析・論究を書き始めたら半年経ってしまった。

2009年2月27日、英国BBC(イギリス放送協会)特派員・戦争ジャーナリストのファーガル・キーン氏が酒田市に隣接する庄内町(旧余目町)に来訪した。それは彼が、インパール作戦ビルマ方面軍(第十五軍)第三一師団(烈師団)師団長であった佐藤幸徳中将についての取材を行ったという地元紙の新聞記事であった。

3月18日、庄内町乗慶寺にある佐藤幸徳中将の墓とその背後にある「佐藤幸徳中将追慕之碑」を訪れた。

その訪問記を2009年7月24日に、著者のHP『論壇』にアップした*。

*インパール作戦「抗命」佐藤幸徳烈師団長追慕の碑----山形県庄内町(余目)梅枝山乗慶寺

http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/014-jyoukeiji-satohkotoku.htm

そして、早速、高木俊朗著『抗命--インパール作戦烈師団長発狂す』(文藝春秋 昭和41年12月刊)を読んだ。

同年8月15日、酒田市の隣、遊佐町にある石原莞爾中将の墓地で開催された「石原莞爾没後六十年墓前祭」に参加した。この記録も著者のHP『論壇』にアップした*。

*「石原莞爾没後六十年墓前祭」

http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/015-ishiharakanji.htm

石原莞爾は酒田の隣、鶴岡市の出身、戦後酒田市の北隣、鳥海山麓の遊佐町に同志と共に「都市解体」「農工一体」「簡素生活」を実践した場所である。

現在は、そのときの学舎である円形の「日輪講堂」が国道建設に伴い移設・改築されて残っている。

石原莞爾の墓はこの「日輪講堂」のすぐ上の松林の中にある。

酒田市中心街に近い日和山下日枝神社には大川周明博士の顕彰碑が建てられている。

毎年10月、この顕彰碑の前で、顕彰碑・碑前祭並びに博士を偲ぶ会が開かれているということだが、まだ参加したことはない。

国家主義者・大川周明の生家は酒田市藤塚字元和里にある。それを最近知ったので近く訪れる予定である。

我が家から車で約5分ほどの距離である。

昭和時代にその名を轟かせた三人の墓地・顕彰碑などが、筆者の家の近くにあるのも奇縁である。

戦後70年を迎えて、第二次世界大戦・大東亜戦争を振り返り、チャーチル著『第二次世界大戦』読了後、ビルマ関係資料を収集してインパール作戦における英印・米国連合軍及び日本軍の両面から考察を試みた。

本論考は、[1]のビルマ戦線第四段階の日本軍のインパール作戦 (「ウ」号作戦)発動から撤退に至る経緯について、英国側と日本側の情報を収集して分析したものである。

昭和19年(1944)6月、インパールの戦況についてマウントバッテン東南アジア方面連合軍最高司令官からチャーチル首相への電文は次のように述べている。

『6月の第三週を迎えて、情勢は重大に変化しました。これに先立つ二ヶ月間のあらゆる努力の後に、7月はじめ(スリム将軍の)第四軍団はついに予備軍から前線に出る可能性が出て来ました。しかし6月22日、行動を開始して一週間半目に、イギリス第二師団とインド第五師団は、インパールの北方二十九マイル(約47km)の地点で出会い、(インパール)平原への道が開かれました。その日、軍用車隊が続々と入り始めました』

こうして日本軍のインド侵入は終わりを告げた。彼らの損害は破滅的だった。

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻 pp:257-258

チャーチルは、ノルマンディー上陸作戦開始の直前であり多忙であった。しかし、ビルマ戦線について、東南アジア地域連合軍(SEAC)総司令官ルイス・マウントバッテン提督(Admiral of the Fleet)を激励して綿密な連携を保っていた。

同じ頃、熾烈な戦いを続けていたヨーロッパ戦線では、ついに6月4日、連合軍がローマ解放、1944年6月6日、ノルマンディー上陸作戦(オーバーロード作線:Operation Overlord)が開始されたのである。

日本軍がビルマに進攻し英米連合軍と戦ったビルマ作戦は大きく五段階に分けることができると、従軍記者・丸山静雄は、『インパール作戦従軍記―新聞記者の回想―』(岩波新書1984年刊)で述べている。

第一段階(1941年12月~1942年3月):

タイ進駐、南部ビルマ(テナセリク地区)攻略、ラングーン攻略の三作戦がおこなわれる時期。

第二段階(1942年3月~5月):

「北伐作戦」(平定作戦)のおこなわれる時期。

第三段階(1942年6月~1943年8月):

日本軍がビルマの国境線に進出、全ビルマをほぼ支配下において防衛態勢に入る時期。

第四段階(1943年9月~1944年8月):

インパール作戦のおこなわれる時期。

(この第四段階を中心に、本論考をまとめた)

このとき英国軍は

| ① | ニューデリーに東南アジア軍司令部(1943年8月25日創設。 最高司令官はルイス・マウントバッテン海軍大将)、カルカッタに第14軍(司令官スリム中将) |

| ② | インパールに第4軍団(軍団長はスクーンズ中将。 兵力は第17師団=トンザン、第20師団=タム、モレー、第23師団=インパール北東部) |

| ③ | コックスバザー(アキャブ正面)付近に第15軍団(軍団長はクリスチソン中将。 兵力は第5師団、第7師団、第81連隊) |

| ④ | 北部戦線(レド、フーコン谷地、ミイトキイナ方面)に新編第一軍 (指揮は米国のスティウェル中将がとる。兵力は第22師団、第38師団、戦車隊、カチン兵部隊、米軍連隊) |

| ⑤ | 雲南方面に重慶軍(雲南遠征軍。兵力は第11集団軍、第20集団軍) |

日本軍は

| ① | ラングーンにビルマ方面軍司令部(1943年3月27日創設、通称森、軍司令官は河辺正三中将) |

| ② | メイミョウに第十五軍(通称林、司令官は牟田口廉也中将、1943年1月30日付任命) |

| ③ | ブロームに第二十八軍(1944年1月30日編成。通称「策」。軍司令官は桜井省三中将。兵力は第二、第五十四、第五十五の三個師団) |

| ④ | メイミョウに第三十一軍(1944年4月29日編成、通称「昆」、司令官は本多政材中将、兵力は第十八、第五十六の二個師団、のち第五十三師団を増強) |

第十五軍の構成は、三個師団である。

第三十三師団(通称「弓」、師団長は柳田元三中将(陸大卒業時 恩賜の軍刀組、昭和18年(3月10日任命、インパール作戦の最中、第15軍司令官牟田口廉也中将と対立、昭和19年(1944)5月16日、解任され参謀本部付)、後任は田中信男少将(のち中将)(柳田中将解任に伴いタイから着任)

第十五師団(通称「祭」、師団長は山内正文中将(昭和17年(1942)6月親補、第15軍司令官牟田口廉也中将に柳田中将と共に忌避され、昭和19年(1944) 6月10日、師団長を解任され参謀本部付)、のち柴田卯一中将(マレーから着任)

第三十一師団(通称「烈」、師団長は佐藤幸徳中将(作戦中止の昭和19年7月9日更迭)、のち河田槌太郎中将、インドネシア・スマトラから着任)

第十五軍の参課長は小畑信良少将(数少ない輜重出身、昭和18年(1943) 3月 少将・第15軍参謀長となったが、二ヶ月後の5月、関東軍情報部奉天支部長(奉天特務機関長)へ転属。第十五軍司令官牟田口中将と作戦補給問題で意見が合わず更迭され、久野村桃代少将(のち中将、第36歩兵団長を経て陸軍士官学校幹事から着任)に代わった。

総兵力は、英国及び英国植民地(アフリカ、インド)軍側が120万、米軍と米支連合軍10万、国民党重慶軍30万、計160万。

それに対してビルマ方面軍の総兵力は日本軍22万、インド国民軍1万余、ビルマ国軍1万余、計25万。

第五段階(1944年9月~1945年8月):

日本軍の敗走期である。

注記:上記の通り、以下英米連合軍側の師団はアラビア数字で、日本軍側の師団は和数字で記述する。

[2] 英国側から観たインパール作戦

1.インパール作戦についてのチャーチルの報告(『第二次世界大戦』第Ⅳ巻から)

1943年8月、米英首脳ケベック会議

1943年5月、チャーチル英国首相は米国を訪問し、ルーズベルト大統領との間で第三回ワシントン会談を行った。

しかし、1943年7月、チャーチルは、シシリーにおける勝利の見通し、イタリアの情勢、さらに戦争の推移などについて、ルーズベルト大統領と、もう一度英米会談の必要を感じた。ルーズベルト大統領はその場所としてカナダ・ケベックを提案した。マッケンジー・キング・カナダ首相もこの提案を歓迎した。

チャーチル一行が乗船したクイーン・メリー号は1943年8月5日、イギリスからカナダのハリファックスに向かって出港した。この会談の主題は、その時点で頂点にある地中海作戦、1944年の海峡横断計画(Operation Overlord;ノルマンディー上陸作戦)の準備、インドを舞台とする戦争の全指導、対日戦におけるイギリスの役割などを含んでいた。

インドと極東については、特にインドから飛来していたウェーヴェル将軍の陸軍作戦指揮官を同行させた。またウィンゲート准将も同行させた。

チャーチルは、ウィンゲートを同行させた理由を説明している。

『彼はエチオピアの不正規軍の指揮者としてはすでに知られており、ビルマのジャングル戦では大きな功績を立てていた。彼は軍の一部では「ビルマのクライブ*」という称号を得ていたし、それだけの功績があった。

シオニストたちが将来生まれるイスラエル軍の最高指揮官として彼を求めていることも知っていた。

私はケベックに出発する前に彼と一度会いたいと思って、彼に帰還するよう呼んでいた。8月4日夜、私が首相官邸でこれから夕食にしようとしているとき、彼が空路到着して家にいるという知らせがあった。私は直ちに彼に食事を共にするよう求めた。私は三十分も話さいうちに、相手を最高級の人物と感じた。彼は単刀直入にいかにして日本軍をジャングル戦で制圧することができるかという彼の持論を述べた。それは敵の戦線の背後に空輸される部隊が深く侵入することによって可能だというのだった。これは大いに私の関心をひいた。私はそれについてもっと聞きたいといい、またこれを参謀首脳部にも話すよう求めた。

私は直ちに彼をこの航海に同行させることを決めた。』

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻pp:36-37

*ロバート・クライブ(Robert Clive)

1725年イングランド・シュロップシャーの名門の家の生まれである。幼くして冒険を好み、学業成績は悪く学校を転々とした。1743年18歳でイギリス東インド会社の最下級の書記として入社、翌年マドラスに赴任。この年、たまたまマドラスがフランス軍に占領され、捕虜となるが、脱出に成功、1747年英軍将校に任命される。軍人としてインドの覇権をめざすフランス東インド会社と戦い、1751年マドラス西方の仏軍要塞アルコットを占領。1753年、帰国すると英雄となる。

1756年セント・デーヴィッド要塞知事として再びインドに赴任、この年フランスと同盟したベンガル太守がカルカッタを奪取、1757年、クライブは600人のイギリス兵、800人のインド人雇用兵、500人の水兵を率いて、総勢34,000のベンガル太守軍をプラッシーの戦いで破った。

この時、ベンガル太守シラージュ・ウッダウラの軍を率いていたのが武将モーハン・ラールとミール・マダンの軍と太守の叔父ミール・ジャアファルの軍である。太守になる野望のあったミール・ジャアファルは、傍観して自軍を動かず、イギリス側に内通していた。このためベンガル太守側の大軍が敗れた。

その後ミール・ジャアファルは太守になったが、イギリスの植民地政策上の誤りから更迭された。

そして、義父ミール・ジャアファルを太守に推したミール・カーシム(娘婿)が新太守となった。彼は才覚と強い意志を持つ人物、その後何度も反英闘争に起ち上がったが再び内輪もめが繰り返されて敗れた。

ベンガル太守軍側の内訌に乗じたイギリス側の詭計に見事に陥れられてベンガル太守側は弱体化、英国植民地化の道を辿った。

現在でも、ミール・ジャアファルの名は、南アジア一帯では「裏切り者」の代名詞であるという。

このプラッシーの勝利によってベンガルにおけるイギリスの覇権が確立する。それ以後、フランスはインドから撤退させられた。クライブは1760年、再び帰国して下院議員の席を買い、1764年にはナイトに叙爵された。

1765年にはベンガル知事として再びインドに赴任、ムガル帝国皇帝からイギリスのベンガル支配を公認する勅書を受ける。これによって英領インドの基礎は完成した。1767年帰国すると、インドで私腹を肥やしたとして議会で弾劾を受け、1773年ようやく無罪の決定を受けるが、相当な屈辱を受けた。健康が悪化したうえ、アヘン中毒にかかり、1774年にロンドンの自宅で自殺。

出所:ウィキペディア、

「インドのクライブ」と比較されて「ビルマのクライブ」と英国軍の一部に持ち上げられたウィンゲートに対する随分過大な評価である。チャーチルもまた彼を高く評価したのである。

『ウィンゲートはビルマ前線から三日間かけて空路で到着したばかりで着たままの衣類以外は持参していなかった。

彼はもちろん喜んでチャーチル一向に同行するつもりだったが、夫人に会えないのが残念だとチャーチルにいった。

夫人はスコットランドにいたので、彼の到着すら聞いていなかった。

首相官邸事務室の臨機の対応で、次の日の出発に間に合うような処置が取られた。夫人は翌日早朝ウェヴァリ駅のプラットフォームではじめて夫に会うまでは、一体何事が起こったのかまったく見当も付かなかった。彼ら夫妻にとっては、クイーン・メリー号による非常に幸福な航海となった。』

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻p:37

チャーチルはウィンゲートにぞっこん惚れ込み、このような好意を示したが、彼の人心掌握の具体的な表れのひとつでもある。そしてウィンゲートを同行してファリファックスに向かい、ルーズベルト大統領及び米軍首脳たちにビルマ戦線の戦い方について説明・説得に当たらせた。

『私はまたインドと極東の舞台におけるわが方の問題について、三軍参謀首脳と多くの検討を重ねた。われわれには、語るほどよい話が何ひとつあったわけではなかった。一個師団が1942年の末に、アキャブ港を奪還するために、ビルマのアラカン海岸まで前進していた。完全に一個軍団が交戦できるまで増強されていたが、作戦は失敗し、わが軍はインド国境まで後退せざるを得なかった。

説明の論拠はいろいろあったが、私はいまや日本に対するイギリス軍最高司令部の全体の問題が、検討されなければならないときがきていると感じた。新しい方法と新しい人物が必要だった。私は、インド方面最高司令官が彼の他の広範な責任に加えて、さらにビルマにおける作戦も指揮することは、まずい処置だと長い間感じていた。

東南アジアにおける日本軍に対する大規模な作戦を強力に推進するには、別個に連合軍最高司令部を設ける必要があった。わが三軍参謀首脳もこれに完全に同意していたので、ケベックにおけるアメリカ側との討議には、この線に沿った覚書を用意した。この新しい部隊の指揮官の問題が残ったが、われわれとしてはそれはイギリス軍から出るべきだということには異論はなかった。いろいろと候補者の名前が挙げられたが、私は心のなかでは、マウントバッテンこそこの偉大な指揮には優れた有資格者であると思っていたので、最初の機会に(ルーズベルト)大統領にこの提案をすることを決めていた。この戦争の主要部隊の一つの最高指揮官に、イギリス海軍の実質的には大佐の階級の将校を任命するということは、異例の措置であった。しかし予め慎重にその理由を用意していたので、大統領が心から同意してくれたときも、私は別段驚きもしなかった。』

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻pp:42-43

海軍大佐マウントバッテンとは、ルイス・マウントバッテン初代伯爵(Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma)である。

マウントバッテン初代伯爵は、「ビルマのマウントバッテン」と称され、第二次世界大戦中は東南アジア地域連合軍総司令官を務め、戦後はインド総督、地中海艦隊司令長官、海軍軍令部総長の要職を歴任した。

彼は、ヴィクトリア女王の曾孫、エジンバラ公フィリップ殿下の伯父に当たり、英国王室の一員であった。

それゆえ、チャーチルは、若いマウントバッテンを東南アジア地域連合軍総司令官に抜擢する根回しを米国首脳達に根回しして任命したのだ。

米国首脳達が、ロイヤル・ファミリーには特別の感情・尊敬をもっていることを、勿論、チャーチルは考えた末の任命であったと思う。

第二次世界大戦後、マウントバッテンは、1979年にアイルランド北西部のドネゴール湾に家族と休暇で来ていて、ヨットで出航直後、IRAのテロ(ヨットに仕掛けられた爆薬)によって爆殺された。チャールズ皇太子は、大伯父であるマウントバッテン伯爵の落命を深く嘆いたと伝えられている。彼は、「貴族にして武官」という英国エリートの典型のような人物であった。

東南アジア地域連合軍総司令官のときは、戦闘面よりもむしろ他の面、とりわけ通信に詳しく、情報戦を駆使した戦術を多用し、戦闘を進める一方で、戦後処理の方策も同時に研究させていた。

日本の無条件降伏後、シンガポールのシティ・ホールで第7方面軍司令官板垣征四郎大将を引見して降伏文書を交わしている。

1943年8月9日、チャーチル首相一行を乗せたクイーン・メリー号はカナダのハリファックスに到着した。

その目的は、ルーズベルト大統領及び英米両軍首脳部の会談のためである。

その会談の主目的は、フランスへのノルマンディー上陸作戦および東南アジア作戦についてであった。

これは第一回ケベック会談と呼ばれる。ケベック・シティーで開かれた第一回の全員出席の会議は、8月19日に始まり8月24日に終わった。

それから約一年後、第二回ケベック会談は同じくケベック・シティーで、1944年9月12日から9月16日まで開催された。このときは、ナチス・ドイツ降伏後の占領統治に関する問題、太平洋戦争への英国海軍の関与について話し合われた。

第一回ケベック会談では、米英両国間で、フランスへの反攻計画「オーバーロード作戦(ノルマンディー上陸作戦)」の実施が合意された。そして、ドイツ本土への爆撃の強化や、フランス上陸に備えた米軍の英国本土進出の継続が約束された。

そしてインド・極東に関しては、

『極東に関しての、英米両参謀本部の間の争点は、ドイツが敗れた瞬間から対日戦において、イギリス側が全面的に戦う立場を求めたことであった。イギリスが求めたものは、飛行場の割当てと、イギリス海軍のための基地の割当てであり、対ヒトラー関係の仕事が終わった後で、イギリスが極東に輸送し得る師団に対する適当な任務の割り当てなどであった。私はこの点に関して合同参謀本部委員会の友人たちに、ギリギリの点まで主張するように働きかけた。というのは、戦争のこの段階において私が最も恐れたのは、アメリカの批評家たちが、「イギリスはヒトラー打倒の助けになるものをすべてわれわれから取っておきながら、対日戦においては自分たちの立場だけを守って、アメリカを見殺しにするだろう」ということであった。しかしケベック会談でこの印象は立派に取り除かれた。

しかし実際の作戦において取られるべき決定は、何らなされなかった。しかし主な努力は「中国との陸路の連絡を付け、空路を改善する」目的を以て、攻撃作戦に注がれるべきことが決定された。対日戦への「総合的戦略概念」においては、計画はドイツ崩壊後十二ヶ月以内に日本を敗北させるべく立案された。』

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻 pp:46-47

「イギリス側が」とチャーチルは会議の雰囲気を強調している。

欧州戦線においては、英国とロシアがドイツ軍と戦っているだけで、他の欧州諸国はスペイン・ポルトガルを除き、ドイツ軍に完膚なきまでに叩きのめされた。そしてイタリアのムッソリーニはヒトラーと共同戦線を組んでいた。

そのため、英国は、米国からさまざまな兵器類や艦船・輸送船の供給を受け、そして米軍実戦部隊の支援を受けて、むしろ彼らが主力として戦っていた。チャーチルとしては、ヨーロッパ戦線の目途が付いたら、アジアで戦っている米軍に対して、ともに英国が戦うこをと表明し、そして、アジアの対日戦争に成果を挙げなければならなかった。

そして勿論、アジアの英国植民地を奪回・確保しなければならなかったのである。

それが中国の蒋介石政権を支援しているルーズベルトの要求でもあった。

『アメリカ軍は中国内に爆撃機部隊を置いていたので、これが本土とフィリピンとの間の敵の海上連絡に対して、効果的な作戦行動を取っていた。彼らは日本本土自体を攻撃するために、中国内に長距離機の基地を設けて作戦行動を拡大しようと望んでいた。ビルマ・ロードは遮断されていた(日本軍のビルマ進駐)ので、彼らはビルマと中国への補給物資をすべて空路ヒマラヤの南部の尾根―これを彼らは「ハンプ:hump(人の背やらくだのこぶ[瘤])」と呼んでいた―を越えて輸送していたのである。

これはまことに巨大な仕事であった。アメリカ軍は空輸をますます増大することによってのみならず、陸路からこれを行って中国を救援しようとしたが、これはイギリス及びインド帝国に重要な負担を負わせることになった。

彼らが最も緊急を要し、且つ重要な問題として主張したのは、レドの現在の出発点から五百マイル(約805km)に及ぶジャングルと山岳地帯を通って、中国領に入る自動車道路の建設だった。鉄道はアッサムを経てレドに至る狭軌の単線一本しかなかった。この線はすでに、国境の陣地を守る部隊の輸送を含め、他の多くの必要のために絶えず使用されていた。しかし中国への道路を建設するために、アメリカ軍がわれわれにまず北部ビルマを速やかに奪還することを求めた。

確かにわれわれは中国に抗戦を続けさせ、中国の領土から空軍に作戦を続けさせることに賛成したが、しかし釣り合いの点と代案の研究ということも必要であった。

私は北部ビルマで大規模な作戦を展開することを非常に好ましくないと思った。日本軍と戦うのに、条件の悪い場所を選ぶ手はなかった。またレド(Ledo)から中国への道路(レド道路[Ledo road])を作るのも、非常に労力を要する作業であり、それを必要とするときまでに完成しそうにも思われなかった。たとえそれが交戦中の中国軍に新たに補給するのに間に合うように完成されたとしても、彼らの戦闘能力にほとんど変わりはないように思われた。

中国におけるアメリカ空軍基地を強化する必要も、またわれわれの見解によれば、太平洋上とオーストラリアからの連合軍の前進によって、われわれが日本に一層近い飛行場を獲得するにつれて、その必要も減じるものと思われた。したがってわれわれは二つの点から考えて、人力と物資の莫大な消耗に値しないだろうと主張した。しかし、われわれは、アメリカ側の決意を変えさせることはできなかった。彼らの国民的心理は、理想が大きければ大きいほど、それを成功させるために身を投げ出すことに一段と心を傾け、頑強になるというものがある。それは、理想さえ正しいものならば、称賛すべき特質である。』

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻pp:250-251

「戦闘は1943年12月に開始されていた。スティルウェル将軍*1はインドで編制し訓練した中国軍二個師団を以て、レドから分水嶺を越えて山脈の主峰の下のジャングルに入った。彼は有名な日本の第十八師団*2の反撃を受けたが着実に前進し、(1944年)1月初めに40マイル(約65km)を突き進んでいたが、その後を道路建設隊が苦労して進んだ。

*1 Joseph Warren Stilwell 最終階級;陸軍大将

1935年1月~1939年 在中華民国大使館附陸軍武官、蒋介石の参謀長

1942年2月、中国・ビルマ・インド戦域米陸軍司令官

1943年8月、連合国東南アジア軍副最高司令官

1944年10月、解任され、中国・ビルマ・インド戦域を離れる

*2第十八師団:

大日本帝国陸軍の師団の一つ。日露戦争後の明治40年(1907)と、支那事変(日中戦争勃発後の昭和12年(1937)に編成された。通称号は皇室の紋章「菊」を与えられた事から「国軍最強」を自負し、他の兵団からも一目置かれていた。派兵や転属などで戦力を削がれながらも終戦まで粘り強く戦い抜いた誇り高き兵団である。

ビルマで当時は、師団長は牟田口廉也中将。

第十八師団のビルマ方面参加兵力は31,444名であったが、20,000名以上が戦死している。慢性的な物資欠乏の影響はどの部隊でも同様であったが、ビルマ方面に展開していた英米連合軍が「菊」の名を冠する第十八師団との交戦を名誉としていたことも戦死者を増大させた一因とされている。

出所:ウィキペディア

『南部では、イギリス軍団がベンガル湾のアラカン海岸沿いに南下を開始した。同時に新たに到着したスピットファイア機*隊の援助を受けて、ある程度まで制空権を獲得したが、これはやがて非常に貴重なものであったことが立証された。

*スーパーマリン スピットファイア(Supermarine Spitfire)

イギリスで開発されたスーパーマリン社製単発レシプロ単座戦闘機。第二次世界大戦において英空軍を始めとする連合軍で使用された。バトル・オブ・ブリテンの際、英国をドイツ空軍の手から救った救国戦闘機として有名である。

(1944年)2月に入るや、わが前進は突如停止させられた。日本軍も計画を持っていたのである。

(1943年)11月以降、日本軍はビルマにおける兵力を五個師団から八個師団に増加し、いまや彼らは東部インドに侵入し、イギリスに対して反旗を掲げさせる予定であったのである。

彼らの最初の一撃はチッタゴン港に向けてアラカンで反抗したことだったが、それによってわが予備軍とわが注意を引きつけるためだった。彼らは海岸沿いの前線でわが第五師団を押さえながら、一個師団を以てジャングルを通過させ、もっと奥地にあった第七師団の側面を迂回させた。

こうして(英軍)第7師団は数日で包囲され、敵は第7師団背後の海岸沿いの道路を遮断する脅威を与えた。彼らは両師団が退却するものと思い込んでいたが、しかし彼らは一つの要素――空からの補給――を計算に入れていなかった。第7師団は戦線の突出部に集合して踏みとどまり、やがて進路を切り開いた。二週間分の食糧、水、弾丸が神の恵みのように空から補給された。敵にはこのような恵みはなかった。彼ら(日本軍)は十日間だけの補給品しか携行していなかった。そして第7師団の頑強さは敵のそれ以上の進撃を阻止した。敵はわれわれが予備軍を繰り出した師団によって北方から圧迫されて、わが前衛部隊を圧倒することができなかった。敵は小部隊に分散してジャングルのなかに退路を切り開いて去ったが、その後には五千の死者を残していた。これはジャングル戦では無敵という日本軍の伝説に、終止符を打った。』

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻 pp:252-253

上述の戦闘は「第二次アキャブ攻防戦」である。この戦闘について、日本軍はどのような目的で戦ったのかについては別項で述べる。

インパール攻防戦開始

いよいよインパール攻防戦が始まった。

『1944年2月、インパールでわが中央前線も攻撃を受けるだろうという、確実な兆候があった。

わが軍としてはチンドウィン川に向かって前進の準備中であったし、いまでは有名なチンディットは、特にスティルウェルの率いる部隊が迎え撃たんとしている日本師団の兵站線と連絡網に対して、果敢な攻撃をかけるべく待機していた。

日本軍がまず攻撃に出ることは明かであったが、ウィンゲート麾下の諸旅団は彼らの任務を実行すべきことが決定されていた。そして一旅団はすでに2月5日に進発していた。彼らは450マイル(約723km)の山地とジャングルを越えて前進し、補給はもっぱら空から受けていた。

3月5日、アメリカの「エア・コマンド」(空の電撃隊)250機に支えられて、さらにイギリス部隊とグルカ部隊から成る二個旅団の飛来が開始された。彼らは集合地点に集結した後、インダウ北方の鉄道を遮断した。

ウィンゲートは、彼の最初の成功を喜び、あるいはその戦果を刈り取るほど長く生きていなかった。

3月24日、残念至極にも彼は空で死を遂げたのである。彼とともに輝かしい炎は消え失せてしまったのだ。

……

日本軍は、アラカンで用いて不運を招いた戦術を繰り返した。彼らは自軍の補給は、インパールでわが方の貯蔵物資を占領することに頼っていた。彼らはディマプールへの道路と鉄道の二つを遮断し、それによってスティルウェル軍を支える補給ルートと、アメリカ軍の中国への空輸を切断しようとしていた。いまや問題は重要であった。

この解決の鍵は、ふたたび輸送機にかかっていた。マウントバッテンの戦闘力は相当なものではあったが、十分とはいえなかった。彼はすでに「こぶ」越え輸送で借りたアメリカの二十機をそのまま抱えておいた上、さらに七十機を欲しいと要求した。これはなかなか困難な要求だった。その後不安な数週間が続いたが、私は彼に強力な支援を与えた。われわれはアラカン沿岸の作戦を停止し、戦勝を続けているインド師団を引き揚げさせると、彼(マウントバッテン)の援助に空輸した。インド第5師団はインパールに向けたが、そこを敵はいまや三方から平原の外辺へ強力に押し進んでいた。インド第7師団はディマプールへ送った。そこへ鉄道でストップフォード将軍麾下の第32軍団の司令部が、イギリス一個師団及び他の二個旅団とともに到着した。山地を通る道路はいまや遮断されていたので、これらの新たに到着した兵力は、自ら上に向かって道を踏み分けて進撃を開始した。

彼らとインパールの間には道路沿いにコヒマの町があった。ここはアッサム谷への峠を見渡していたが、4月4日、日本軍はさらに激しい攻撃を開始した。彼らは一個師団全部を挙げて奮戦した。わが守備隊は英国ウェスト・ケントの一個大隊とネパールの一個大隊、それにアッサム・ライフル一個大隊から成っていたが、銃を取り得る病院の全員はもとより、回復期の患者までが戦った。彼らは徐々に追い詰められ、終には一つの丘に押し上げられてしまった。彼らにはパラシュートで投下してもらう以外は、補給の方法はなかった。四方から攻撃されたが、彼らは空からの爆撃と機関銃に支えられて抗戦し、ついにストップフォード将軍の部隊が20日に彼らを救出した。この戦闘で日本軍は四千の戦死者を出した。押し寄せる敵の大軍に対するコヒマの勇敢な防衛線は、優れた一つのエピソードであった。

クライマックスは、1944年5月に来た。近代的装備を持つ六千の英印の兵が、インパール平地で円形をなして閉じ込められてしまった。私は他のあらゆる仕事に追われながらも、緊迫したものを感じた。すべては輸送機次第だった。「戦闘以外に重大な問題はない」という原則に私は根拠を求めた。4日、私はマウントバッテン提督に打電した。……

「勝利のために貴官が必要とするものを、一切戦闘から手放してはいけません*。私はこれについて、いかなる方面から反対が起ころうとも、受け付けませんし、私は貴官を全面的に支持します。」

*連合軍である米軍は当時、スティルウェル将軍の下で蒋介石政権支援のためインドから米軍航空機群による中国へ山岳越えの武器空輸作戦と中国昆明へ通ずるレド道路の建設を行っていた。マウントバッテンは英国空軍力が、欧州戦線に主力を使用されているため、その不足に対処するために、チャーチルとルーズベルトのトップ協議に基づき、米軍輸送機を米軍から借用していたという状況であった。

最後には彼の要求は満たされたが、しかしさらに二ヶ月以上にわたって情勢は全く緊迫していた。わが空軍は優位を保っていたが、モンスーン(季節風)は、われわれの成功がかかっていた空からの補給を妨害していた。

第四軍団のわが四箇師団全部は、包囲から徐々に外に向かって進出しつつあった。コヒマ道路に沿って救援部隊と包囲されている部隊は、互いに相手方に向かって進路を切り開いて進んでいた。

それは時間との競争であった。われわれはそれらの成り行きを、緊張した感情をもって見守った。6月22日、私はマウントバッテンに打電した。

「参謀本部はインパールの情勢、とくに糧食と弾薬の予備について憂慮しています。貴官は現在の情勢を維持するためには、それが「こぶ」越え輸送であろうと、あるいは他のいかなる個所からであろうと、必要な全飛行機を要求する資格が絶対にあります。「こぶ」は一般的な予備と考えるべきであり、必要に応じていつでも利用しなければなりません。……もし当地からの援助を必要とする場合、私に呼びかけて、機を逸せず貴官から要請がないなら、それが成功しないからといって後に不平を述べても役に立たないでしょう。絶対にいまの任務から手を放さないで下さい。それは私には重大であるとともに、危機であるように思われます。武運を祈ります。」

この電文がまだ途中にある間に、終局が訪れた。彼の報告を引用する――

「6月の第三週を迎えて、情勢は重大に変化しました。これに先立つ二ヶ月間のあらゆる努力の後に、七月はじめ第四軍団はついに予備軍から前線に出る可能性が出て来ました。しかし6月22日、行動を開始して一週間半目に、イギリス第二師団とインド第五師団は、インパールの北方29マイル(約47km)の地点で出会い、平原への道が開かれました。その日、軍用車隊が続々と入り始めました。」

こうして日本軍のインド侵入は終わりを告げた。彼らの損害は破滅的だった。13,000余の死体が戦場で数えられた。このほか負傷、病気、飢えで死んだ者を計算に入れると、日本側の概算では65,000の数にのぼっている。

モンスーンはいまや絶頂期であった。この時期にはいままで活発な作戦は停止されていた。敵は疑いもなくこの時期を利用して粉砕された彼らの部隊を救い出し、立て直すことができるのを頼りにしていた。しかし彼らにはこのような休息は許されなかった。

有能にして力強いスリム将軍指揮下の英印第14軍は攻勢に出た。彼らの進撃する山地の通路には、惨事の跡が歴然としていた――放棄された大量の鉄砲、輸送機関、装備、数千名の死体あるいは死にかけている兵士たち。

前進する一日の距離は、きわめて遅々たるものだった。しかしわが将兵は日夜びしょ濡れになって、熱帯の降雨のなかで戦い続けた。この山路は普通ならば大体晴れた天候の下で土埃が立っていたが、いまはどろんこの深いぬかるみ道と化し、そこを通る砲や車輌は人力で動かさねばならぬことがしばしばだった。前進がのろいのは単にそればかりが理由ではなかった。前進につれて奇襲を受けるという事実があったからであった。

チンディット部隊はこの間に増強されていた。その旅団からの五部隊は、インダウからの鉄路沿いに北上し、途中敵の援軍の通路を妨害し、軍需品臨時集積場を破壊した。大暴れしたにもかかわらず、日本軍はインパール前線からスティルウェル部隊の一大隊以外は、一切わが軍を撤退させることができなかった。彼らはシャム(タイ)から第五十三師団を投入し、5400名の戦死者を出して戦ったが、邪魔者をついに追い払うことができなかった。

スティルウェルは着々と進撃を進め、8月3日にはミトキイナを占領し、これが中国へのアメリカ軍空輸の集合基地になった。いまはもはや「こぶ」越え輸送は、北部アッサムから昆明への大山脈越えの、直接危険な飛行をやる必要はなくなった。

……

北部アッサムからの長い道路の建設工事は進捗していた。これはやがてはビルマから中国に至る旧道と結ばれるもので、後方への連絡の緊張は、カルカッタから敷かれた750マイル(約1207km)の新しい油送管によって軽減された。これは有名なイラクからハイファに至る沙漠のパイプ・ラインよりも長いものだった。』

出所: W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻 pp:253-259

「この重大時に、私はケベックで(ルーズベルト)大統領と会談中であった。幾らか成功は収めているが、ジャングルでの戦いを無限に続けることは、非常に望ましくないと私は主張しつづけた。私はビルマ地上軍の基地ラングーンを、ベンガル湾を渡って陸海空共同作戦で占領することを望んだ。

……

われわれのラングーン占領計画についてはアメリカ側も承知させたが、ドイツがその年の終わる前に崩壊するということは、私としては確信が持てなかった。

……

われわれはいままで遭遇した日本軍と、最大の地上戦をゆっくり進めた。いまやわが全部隊によって有益な衛生上の訓練が実施され、新薬メバクリンの使用、殺虫剤DDTの絶え間ない吹きかけは、発病率を驚くほど低く留めた。日本軍はこのような予防策には通じておらず、幾百人もの死者が出た。

……

日本軍は蒋介石総統の首都重慶と、アメリカ軍空輸の引渡地昆明に向かって進軍を開始した(大陸打通作戦)。アメリカ側はこの事態を重大視した。彼らの前進空軍基地は、すでに侵略されていた。蒋介石の軍隊はほとんど頼りにならなかった。アメリカ軍は北ビルマに中国に二個師団と、さらに多数のアメリカ航空隊、特に輸送三個中隊を要求した。

……

これは苦しい知らせであったが、われわれとしては受諾するより方法がなかった。中国の精鋭二個師団を失うことは、輸送部隊を失うほど重大な不便ではなかった。第14軍は鉄道線路の末端から400マイル(約644km)も離れており、スリム将軍は貧弱な地上連絡を助けとして、空輸に頼っていた。飛行部隊は行かねばならず、その後主としてイギリス側から補充されたとはいえ、その間の不在は作戦の上に大きな遅延を及ぼした。これらのすべての事態にも拘わらず、第14軍は丘陵地帯からマンダレー北西の平原に突入した。

やがて1945年1月末、スティルウェルの後任サルタン将軍は中国への地上ルートを再開した。

翌月イワラジ川を渡る決戦が開始されるや、マウントバッテン提督は、きびしい用兵上の決断に直面させられた。彼の指令はビルマを解放することだったが、この目的のために彼は現有兵力以上の兵力は期待できなかったし、その上さらにマレーを占領してマラッカ海峡を開かねばならなかった。』

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻 pp:259-261

「すべてを支配するのは天候だった。まず第一の任務はモンスーンの前にビルマの中部高原を占領し、ラングーンを押さえることだった。そしてモンスーンがやって来るのは、5月はじめの予定だった。マウントバッテンにできることは、第14軍を挙げてマンダレー平原の決戦に集中させたうえ迅速に南進させるか、あるいはラングーン占領のための海陸空作戦に部隊の一部を転用するかだった。いずれの場合でも、空からの補給に大いに依存せねばならなかったが、この空からの補給ではアメリカ空軍が大きな役割を果たしてくれていた。

しかし中国援助は依然としてアメリカの政策を支配していた。そのために一層多数の飛行機が引き揚げられ、そのために彼の計画は壊れるかもしれなかった。間もなく激しくなるはずのこの危険に直面したマウントバッテンは、第14軍単独でマンダレー西方の敵の主力に総攻撃をかけ、引き続きラングーンに向けて進撃し、5月15日までには到着できるといわれた通りの作戦を決断した。

彼の師団の一つはすでにマンダレー北方約40マイル(約65km)のイワラジ川を渡って橋頭堡を押さえ、2月中は、彼らは激しい反撃を撃退しつづけた。2月12日、第20師団は川の下流を渡ってマンダレーの西に迫った。二週間にわたって彼らは占領地確保のために激戦をつづけたが、やがて彼らはイギリス第二師団と合流した。

この事態は日本軍最高司令部をして、決戦はいよいよ差し迫ったと思わせ、彼らは有力な援軍を送った。彼らは重大な側面攻撃はできるとは思っていなかった。そして余裕がないのにシャムに一個師団を急派したりした。

しかしこれはスリム将軍がかねて準備していた、まさにその通りの攻撃だった。2月13日、第7師団はパコク南方のイワラジ川を渡河して、一つの橋頭堡を作った。敵はこれを単なる牽制と思ったが、やがて間もなく詳しい情報に接しなければならなかった。21日、第17師団の機械化二個旅団と戦車一個旅団が橋頭堡から突然進発し、28日にメイキティラに到着した。

ここには日本軍の主要前線の統轄本部があり、彼らの連絡網の要点であり、いくつかの飛行場の中心でもあった。ここは強固に防備されていた。そして敵は前線の守備隊を援助するために大急ぎで二個師団を派遣したが、彼らがまだ遠いところに食い止められている間に、わが援軍が到着した。一週間にわたる激戦の後、町はわが軍の手に帰し、あらゆる奪還の企てがなされたが、敵は撃退された。日本軍は五千名の戦死者と同数の負傷者を出したことを認め、日本軍最高司令官は以後この戦闘を、「連合軍の神業」と呼んだ。

さらにサルタン将軍ははるか北東に向かって進撃を進めていた。そして3月半ばまでに、彼はラシオからマンダレーに到る道に達した。しかし、ここで蒋介石は停止をかけた。彼は中国の師団が引き続き前進することを許したくなかった。彼は中国師団の移動を主張し、スリム将軍はマンダレーを占領したら、その後の前進は中止すべきであるといった。こうなることこそマウントバッテンが一ヶ月前に計画を立てたとき、懸念したことだったし、結局それは日本軍がこの前線から二個乃至三個師団を引き抜いて、わが14軍に向けてその兵力を前進させることを可能にするのだった。

相次いだマンダレーとメイキティラの戦闘は、3月中を通じて展開された。マンダレーには3月9日に入城、……激戦の末、3月20日、ついに敵は逃走した。その間に第33軍団の残余はメイキティラに向かって戦いを進めた。……敵も奮戦したが3月末には本道上をトゥンゴーンとラングーンに向かって、その山地を通って東方への後退を開始した。

しかし戦闘は予想外に長く続き、サルタン将軍はラシオ道路で停止を余儀なくされ、いまや第14軍は4月半ばまでにラングーンに着く見込みはなかった。……

そこでマウントバッテンは、最後には町を海陸空から攻撃することを決意した。これは我々の望んでいるよりはるかに小さな規模のものになるより仕方なかったし、そうなればそれは5月の第一週に前には開始できなかった。それでは遅すぎるかも知れなかった。

しかし、スリム将軍は単にラングーンに着くばかりでなく、南部ビルマに二重の網を張り、その中で敵を罠にかける決心をした。……4月29日の午後、速いモンスーンの先触れとして滝のような雨が降った。進発の滑走路は用をなさなくなった。戦車も車輌も道路から動くことができなかった。

……

しかし5月2日は海陸空攻撃のDデー(計画開始予定日)*でもあった。この二日前、連合軍の重爆撃隊は、ラングーン川の入口を塞いでいる防衛軍を攻撃した。5月1日、パラシュート大隊は敵の防御陣の上に降下、水路の掃海も開始された。

*D-Day:

D-day(D-日) とH-hour(H-時間) は戦闘攻撃や作戦が開始されるべき日と時間に使用される。それらは日と時間がまだ決定されていない作戦の日と時間を指定するものであり、機密が必須である。DやHは、それらが実際に進攻を開始する日、あるいは作戦開始時間の態勢ニあることに由来する。それはその作戦に参加する全ユニットに対しての 1つのD-日と1つのH-時間である。これは、H-D-時間が日中であることを必要としない。最も有名なD-dayは、第二次世界大戦における「ノルマンディー上陸作戦開始日」である

出所:米国の軍事用語

http://www.history.army.mil/faq/ddaydef.htm

参考資料:

The Oxford Companion to World War I

I(オックスフォード版第二次世界大戦用語集)

翌日(5月2日)、第26師団を乗せた各船が、イギリス第224空軍部隊に援護されて河口に到着した。

モスキート戦闘機一機がラングーン上空を飛んだが、敵影を認めなかった。そこで搭乗員は飛行場近くに着陸して市内に入ると、多数のイギリス人捕虜に迎えられた。陸海空軍の攻撃はもはやありそうもないと信じた日本軍守備隊は、ペグを守り抜くために数日前に出発していた。その日の午後、モンスーンは猛烈な勢いで吹き出した。ラングーンはこのわずか数時間に陥落した。

陸海空作戦の軍は間もなくペグとブロームに達した。数千の日本軍将兵は罠にかかったが、次の三ヶ月間に東方に逃走を企てた多数の者は戦死した。この間第14軍は勇敢に戦い、あらゆる障害を打ち倒し、ついに不可能とさえ思われたものを成し遂げたのであった。』

出所:W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻 pp:261-265

以上が、W.S.チャーチル著『第二次世界大戦』第Ⅳ巻[第2章 人工の港湾(ハリファックスにおける米英首脳会談)][第16章 ビルマ戦線]の抜粋である。

2.ウィリアム・スリム将軍(William Joseph "Bill" Slim)

英国側では、チャーチル首相、マウントバッテン東南アジア方面連合軍最高司令官、そして、インパール攻防戦の現地指揮官はウィリアム・スリム将軍である。この三人の連携によって「ビルマ奪回作戦」を成功させた。

スリム将軍の経歴

彼は、1891年の生まれ、低い中産階級の出身で、父はバーミンガムで金物屋として成功した。奨学金を受けて初等中学に進学。軍の歴史に興味を持ったが、金銭的、社会的理由から士官となる道は閉ざされていた。バーミンガムのスラム街で小学校教員を務めた後、金属管製造会社で一般事務員となった。大学には進学しなかったが、将校養成団に採用され、1914年の第一次世界大戦開戦時には、数千の暫定定員の一人となった。

彼の質素な家柄と辛い仕事経験から自ずと兵士達と親しくなった。第一次世界大戦ではガリポリとメソポタミアで戦い、負傷してインドの療養所に送られた。そこから生計上に理由でインド軍に転勤した。両大戦間期(1919~1939)、スリムはインド軍将校の間で際立った存在となった。クエッタの参謀大学に選抜され、首席で卒業、英国の参謀大学でインド軍代表として教鞭を取るという異例の昇進をした。次いで英帝国国防大学に進学。彼は鋭い分析力を持ち、軍の実際を把握した学生であり教官であることを示したが、理論家や改革者ではなかった。第6及び第7グルカ連隊では、一流の兵士や何人かの将校と懇意になり、彼らは後にビルマで彼の部下となった。

1939年にはスリムの将来の偉業を予測する者はほとんどいなかったが、この時ようやく中佐に昇進していた。

しかし、インド軍のライバル達からは年齢の関係で疎外された。しかし進級が遅れたのは幸いだった。英国軍は伝統的に平時には軍備を整えていなかったため、第二次世界大戦当初に上級指揮官達は悲惨な目に遭った。

彼の多くの同僚達は、1940年と41年にドイツ軍と日本軍に打ちのめされたが、彼は、この間、第二次世界大戦開始以来30ヶ月をさほど強力でないイタリア軍とフランスのビシー政権との地味な戦争に従事していた。

スリムが最初に指揮官となったのは1940年にスーダンとエチオピアの国境地帯でイタリア軍と戦う第10インド旅団であった。スーダン内陸部のガバラバット要塞は敏速に奪取したが、損害も大きく、彼の旅団に新規に投入されたエセックス連隊はパニック状態に陥って逃亡した。エセックス連隊の将校はスリムの指揮を非難した。そしてその近くのメテッンマ要塞奪回攻撃で消極的な指揮をしたためメテッンマ守備隊が降伏寸前に追い込まれ、その責任は重大であると受けとられた。以後彼は、大胆でより攻撃的な指揮を決意した。

1941年5月、第10インド師団の指揮官に昇進した。その後シリア東部で広範な掃討作戦を積極的に行って成功を収めた。さらにペルシャの占領でさらに指揮の経験を積んだ。

ビルマ軍司令官へ

インド駐留英国陸軍総指揮官オーキンレック将軍がスリムを「有能な二流師団の指導者」と見做していたが、新任のビルマ防衛軍司令官ハロルド・アレキサンダー将軍の下で、1942年3月、スリムは第17インド歩兵師団と第一ビルマ師団から成るビルマ軍団司令官に任命された。これは第6グルカ師団の元同僚二人(スコット少将とコーワン少将)の進言によるものだった。同年年5月、中将に昇進した。

これは、スリムにとって輝かしいチャンスとなったが、当初は、マレー、シンガポール、南ビルマはすでに失われ、急速に前進する日本軍は絶対的な航空優勢の下で止まることを知らぬ勢いだった。このため有能な参謀長トム・ヒューストン大将は野戦指揮の失敗で失脚、その他の将軍も敗退の責任を問われた。

スリムが直面した困難もまた厳しかった。彼の退却中の部隊は意気消沈、進攻する日本軍は主導権を握り士気旺盛であった。スリムの師団は訓練と調整に欠け、退路を遮断する日本軍の敏速な戦術には打つ手がなかった。

1943年4月25日、アレキサンダー将軍はインドへの撤退を命じた。

スリムはその著『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』*のなかで、幾つかの作戦上の誤りを認め、日本軍の進攻でチンドウィン河を渡る撤退路が遮断されそうになった重大な時期に優柔不断であったとことすらも認めている。それでも撤退は見事だったとされている。敵ばかりでなく雨季に対しても辛うじて勝利を収め、疲労し飢えて病に罹った部下を比較的安全なアッサムへと導いた。ビルマ軍団は軍紀と士気を保持したが、先に越境した部隊ではインド兵が暴徒化し集団逃亡した。

*William Slim, Defeat into Victory(敗北から勝利へ) (London:Cassell, 1956)

スリムは最悪の時も希望を失わず、平静さと自信を保ち、あらゆる機会を使って部下と接触し、種々異なる集団と人種に様々なやり方で深い印象を与え、士気を保つことにより軍事的悲劇を避けた。

ロナルド・レビン(Ronald Lewin;著名な歴史家)はその論文『Slim the Standard Bearer』で「彼は師団をよく統率し、部下を精神的な仲間とした、と述べている。

ジェオフェー・エバンズ(Geoffrey Charles Evans:第5インド師団第9歩兵旅団長)も、1969年のその研究論文で、ビルマ軍団の将兵は、スリムが彼らのためにできる限り尽くしたことを知っていたため、彼がインパールで指揮権を譲った時、別れを惜しんだと述べている。さらに、「これはスリムにとって戦場における最大の試練であった。そして2ヶ月にわたる作戦は、日本軍に対する最終的勝利に輝かしい貢献をした」とも述べている。

スリムが第一次アキャブ攻防戦の敗北を勝利に転じた第一歩は、1942年の敗因の分析であった。その大部分の責任は、彼の管轄外のことであった。

『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』では次のように述べられている。

第一に、日本軍のビルマ進攻を予測していなかったため、上層部は全く準備に欠いていた。このため守備に当たる地上軍は経験と編制において全く不十分であった。一部は沙漠専用の装備ですらあった(インド師団は中東・アフリカから転属してきた)。連合軍の空軍に頼ることもできなかった。しかし、スリムは陸兵対陸兵の地上戦で敵と戦うことにより最終的な勝利を得ることができると確信した。

日本軍指導部は自信を持っていた。「馬鹿馬鹿しいほどに大胆で攻撃的であり、主導権を失ったことは一日もなかった」 連合軍の情報不足が日本軍の戦術的優位を決定的にした。敵が迂回したり、ジャングルを突破して連合軍の補給路を遮断することに成功したため、英軍は劣等感を抱くようになった。

スリムは自分自身を厳しく批判した。敵の攻撃をかわして主導権を奪回しようと試みたが失敗した。優勢な敵でも予期せぬでき事で混乱に陥ることがあるのだが、彼はそれを知らなかった。苦い敗北の経験からこうした教訓を学び、その後はもっと大胆に振る舞うことを決意した。

1942年中頃から1943年末までの間に、スリムは最終的な勝利への理論的、実践的な基礎を築いた。

彼が学んだ戦術の教訓は次の通りである。

個々の兵士はジャングルでの移動の仕方、戦い方を学ばなければならない。敵が後方に侵入した時パニックに陥らず、包囲されているのは日本軍だと信じることだった。正面攻撃は稀であり、狭い前線では正面攻撃は行われない。戦車は沼地以外の何処でも使用できる。最も重要なのは、「ジャングルでは誰もが戦闘員である」こと。看護兵でも自分を守らなければならない。

スリムは食事の多様化、医療施設の改善、ジャングルでの病気(特にマラリア)の治療法の充実、重傷者の航空機による送還など兵士の健康改善のための措置が『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』に詳細に述べられている。

スリムは士気の複雑な要因を、精神的なもの、知的なもの、物質的なもの、これら三つの要素に分けて分析した。正義が連合軍にあることを疑わず、将校だけでなく、一般兵士も、リーダーシップと最終的な勝利に関する合理的アピールに応えてくれると固く信じていた。そして兵士が何よりも先ず生活条件、生活環境、兵器ができるだけ良好であることを望んでいることを理解した。士気を著しく高揚させるための新企画として戦場新聞を発行することにした。若手ジャーナリストを編集長に起用したのは、マウントバッテンの功績だが、スリムも全面的に支援した。

他の英米連合軍も屈辱的な敗北から著しく立ち直ったが、スリムの軍団蘇生策はすばらしかった。

ビルマの戦場ほど厳しい戦場は他に類がない.数百キロにわたり、道がなく、ジャングルで覆われた山系、半年続く雨期の泥沼化。軍の任務が明確でないため、補給と人員配置の優先順位は低かった。

一番の問題点は、スリムの軍団は人種の寄せ集めで、動機付けに欠けていた。英本土人、インド人、グルカ族、東アフリカ人、南アフリカ人などで構成され、英国のビルマ支配回復に献身しようという兵士は少なかった。1941~42年の敗北・撤退経験を経て、スリムの混成部隊は無敵といわれた日本軍をむしろ畏敬していた。

スリムが士気高揚のために取った最初の対処は、日本人が決して超人ではないことを、軍団兵士全員に確信させることであった。スリムはインド内に実戦的な厳しい訓練学校を設立し、訓練部隊を数週間、ジャングルのなかに送り込んだ。訓練は防御よりもむしろ攻撃に重点を置いた。

スリムは訓練の合間に兵士達の中に入り、誰もが分かる易しい言葉で、彼の目的・理念を説明した。このようなことは二度の大戦を通じて英国の将軍としては稀なことである。スリムのこのような行動は、比較的質素な生い立ち、高等教育の欠如、そしてスラムでの教師や金属管工場での経験などに因るものであろう。

スリムはこのような改革の実践、訓練の改善、規律の確立、そして彼特有の意思疎通の才覚などの組み合わせによって、第14軍を再生し、軍団全体に誇り高い意識を醸成させた。兵士達から親しみを込めて「アンクル・ビル(Uncle Bill)」と呼ばれたのは、そこに彼のすばらしさがにじみ出ている。

スリムは、徹底的に自らの力を第14軍に集中化し、連合軍の大戦略には口出しを控え、ビルマ戦線の作戦展開のみに影響力を行使した。軍司令官としての彼の主要任務は連合軍(特に米国から派遣されているスティルウェル将軍:蒋介石の参謀長を務めた後中国・ビルマ・インド戦域米陸軍司令官、連合国東南アジア軍副最高司令官)と指揮下の上級部隊(特にウィンゲート、イギリス軍インド特殊部隊チンディットを創設、空挺挺進部隊を指揮)との良好な関係を保持すること、そして攻撃および敵の行動への反応の時期と場所、増援部隊の要請などについて重要決定事項を行うことであった。

マウントバッテン将軍は1943年10月以降、東南アジア連合軍総司令官として、スリムをロンドンの政治干渉から遮蔽したことは賞賛に値する。この種の干渉は中東などの前線指揮官に様々な問題を引き起こしていた。

スリムの人柄とリーダーシップは、辛辣な性格から「ビネガー・ジョー」と呼ばれたスティルウェル将軍との関係から多くのことを知ることができる。スティルウェルは英国の高級将校を軽蔑して、「limeys*」という英国人に対する蔑称で呼び、マウントバッテン配下の英国軍人 ジョージ・ギファード将軍の下で働くことを拒否したが、スリムの作戦調整は受け入れた。このためスリムがギファードの頭越しに、スティルウェルの米軍と蒋介石軍についてマウントバッテンに直接報告するという「軍事的ナンセンス」が生じた。

*limeys:英国人に対する蔑称

Word Origin

abbreviated from C19 lime-juicer, because British sailors were required to drink lime juice as a protection against scurvy (注・scurvy:壊血病)

(Collins English Dictionary)

Word Origin and History for limey

1888, Australian, New Zealand, and South African slang for "English immigrant;" U.S. use is attested from 1918, originally "British sailor, British warship," short for lime-juicer (1857), in derisive reference to the British Navy's policy (begun 1795) of issuing lime juice on ships to prevent scurvy among sailors. In U.S., extended to "any Englishman" by 1924.

(Online Etymology Dictionary)

イギリスの水兵が、壊血病の予防のためにライム果汁を飲まされていたことから lime-juicer と呼ばれるようになり、さらに limey となった。なお、juice は「ジュース」と違い、100パーセント果汁を指すので注意が必要。

出所:上級英語への道

http://eigo-kobako.blog.so-net.ne.jp/2013-05-27

スリムとギファード将軍との関係は、良好で意気投合していたが、1944年11月、彼の後任、オリバー・リーズ卿と交替したときには、困難が生じた。リーズ将軍はモントゴメリー指揮下のイタリアの第8軍司令官であった。

このマウントバッテン~スリム~スティルウェルの非正規的手続きの指揮関係は、スティルウェルがスリムを尊敬し、大筋の目的で彼と一致していたために機能したのである。困難な事態が生じると、スリムはスティルウェルの本部に駆けつけて、彼と直接討論し問題を解決していた。スティルウェルはこのような特異な指揮調整方式を公表しないように主張した。やがて彼はこの戦線から転属していった*。

*スリム著『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』に 述べられている。

スリムの軍司令官としての日常はモントゴメリーのそれとほぼ同じであったが、その他の点では著しく違っていた。

スリムは午前6時半起床。ニュースに目を通し、高級幕僚、空軍司令官、連合軍代表と会議を開いた。午後3時頃には執務室を去り、一時間ほど小説を読み、夕方には幕僚の一人と散歩、午後7時半に夕食。それから9時半まで雑談し、作戦室を訪れて最新の報告を読み、午後10時に就寝。その後、翌朝起床時間まで本当の危機が生じない限り起こしてはならないとされていた。考える時間と精神的身体的エネルギーを取り戻すため睡眠を中断しないという選択は賢明な処し方である。将軍が日夜絶え間なく忙しくしていると、「部下だけでなく自分自身をも消耗させる」と、著書(以下、スリム著『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』のことをいう)で述べている。そうなると、本当の非常事態に対処する精神的、肉体的活力の貯えがなくなる。

スリムもモントゴメリーもチャーチル式に高級将校をあごで使うことはしなかったことは明かである。

しかし、二人のこのような日常生活のペースを、彼らの上司であるアラン・ブルック*英国陸軍参謀総長は我慢強く耐えたが、そのために著しい緊張を強いられた。

*アラン・ブルック(Alan Francis Brooke; イギリス陸軍参謀総長)(1883-1967)

-ダンケルク戦後のイギリス陸軍を再建した男-

1883年、フランスに生まれる。第一次世界大戦に従軍し、フランス方式の移動弾幕射撃のエキスパートとして活躍。その後、陸軍大学、国防大学教官を務め、後にイギリス軍を指揮することになる多数の将校を教えた。第二次世界大戦の勃発とともに、イギリス大陸派遣軍の軍団長としてフランスに派遣される。

1940年5月、派遣軍はフランス国境でドイツ軍によって包囲され、ダンケルクへの撤退を余儀なくされたが、アラン・ブルックはこの困難な退却作戦を、優れた指揮能力で見事に遂行し、名声を得るに至る。

ちなみに、しんがりをつとめたのは、後にアフリカの戦いで名将ロンメルを撃破することにより名声を得ることになるモントゴメリーである。

この後、ドイツのイギリス本土侵攻の危機を前にして、陸軍総司令官に命ぜられる。後にバトル・オブ・ブリテンと呼ばれる戦いでは、ヒトラーがイギリス本土上陸作戦を行わなかったため、とかく航空作戦だけが有名になりがちで、陸軍は陰に隠れているが、ダンケルクからの奇跡の撤退によって、人員の喪失は軽微であったものの、重火器、戦車などの膨大な装備のほとんどを喪失してしまい、広大な海岸線を装備もままならない弱体な14個師団で対応しなければならない困難な状況下で、これをよく再編成し、防御戦を確立した功績は賞賛に値する。

1941年12月には陸軍参謀総長に就任し、終戦までこの地位にとどまって、チャーチルを補佐して戦略指導を行った。1963年7月にこの世を去った。彼は、ダンケルクでの奇跡の撤退や、幻に終わったイギリス本土防衛に力を注いだにもかかわらず、野戦軍を指揮して名声を得ることになるモントゴメリーなどの将軍のようにその名を知られることはついになかった将軍であった。

出所:第二次世界大戦資料館

http://royallibrary.sakura.ne.jp/ww2/biblo/britain/-

a/alanbruck.html

スリムの参謀組織

スリムの参謀組織もとりわけ注目するに値する。

高級参謀が他の参謀や支援部隊の指揮官に司令官の代理のように命令する参謀長制は採らず、個々の参謀と直接協議する旧方式を好んだ。自分の意図するところを伝えるためにそれが必須と彼は考えたからである。

スリムはビルマのような戦場では、管理部門の職務の方が戦略・戦術関係よりも多いと考えたため、管理担当に高級参謀の少将を当てた。

マウントバッテンは東南アジア連合軍司令部に着任後間もなく、スリムを新設の第14軍司令官に任命した。

スリムは、マウントバッテンがこれ以上退却しないこと、危機に際して輸送機を探して補給を続けることと述べたのを聞いて喜んだ。二人は、空中補給が雨期の間にも作戦継続を可能にすることについても意見が一致した。この件はギファード大将を含む高級幹部将校からもやむを得ず承諾された。ギファードはこのためマウントバッテンとスリムの双方の信頼を失った。マウントバッテンの際だったエゴイズムと芝居気にもかかわらず、スリムとは親密だった。

軍指導者の重要な資質のひとつは、忠実かつ能率的な部下を選び、チームとして団結させることにある。スリムは昇進時にすべての幕僚を連れてゆけるとは思っていなかったが、ビルマ入りした時、スコットやコーワンのようなグルカ部隊の同僚数名を「継承」した。彼の参謀と戦闘指揮官の選定は見事だった。

1944年から45年にスリムが、欧州イタリア戦線から転属した将軍達やその他の将軍達など一流のチームを結成して、彼らの輔佐を受けていたといえる。

(厄介者)ウィンゲートについては、スリム自身がウィンゲートを選んだわけではなかった。ウィンゲートのそれまでのすべての上司同様、彼を統制することには手を焼いた。しかしスリムは『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』のなかで、ウィンゲートと特定の分野で衝突し、彼の考えを拒否することもあったが、大筋では彼の考え方を受け入れ、その想像力に富んだ計画と力強いリーダーシップを賞賛している。しかし、ロナルド・レビンが著したスリムの伝記のなかで、「第14軍司令官(スリム)は、ウィンゲートに対して意図的に敵意を抱いていた」と述べている。またアンダーソンの『チャーチルの将軍達』では、スリム自身の個人的な書簡を引用して、ウィンゲートは「ことさらに信じがたいことを言ったり、一部の指揮官の陰口を言った」と書いている。

多くのウィンゲート支持者達は、スリムは、彼らの英雄に対して不公平であったが、軍司令官としてのスリムの所見は理解できるという。

自ら発案した長距離挺身隊を拡大ようとするウィンゲートの野心は、ビルマ奪回の主役は自分たちで、他の第14軍は、実際は彼の支援の役割しか与えないというに等しかった。スリムは自分の権威に対するこの挑戦を受け入れることはできなかった。空輸と補給の流れを変えることはスリム自身の計画を損ねるものであると信じていた面もあるが、原則として「特殊部隊」には反対していたからである。

スリムは敵の背後に空輸作戦を展開する必要があるのであれば、通常の師団でも可能であると考えていた。チンディット部隊(Chindits)*の貢献はさほど効果的なものではなく、投入された兵力に対して、その効果はバランスがとれていなかったというのが、戦後のスリムの判断であった。

*チンディット部隊(Chindits)については、別項で述べる。

インパール平野とそのインドへの生命線における消耗戦における第14軍の勝利と、それに続くイワラジ河を越えた輝かしい攻勢は、まさに必然の関係があった。しかし、当時は事態の推移とそれらのタイミングは明確ではなかった。とりわけ、スリムは上司マウントバッテンと河辺ビルマ方面軍司令官の決定に左右される立場にあった。スリムは他の戦略立案者と同様に、連合軍の主力をビルマ南西海岸の水陸両面に展開し、彼の軍とスティルウェルの軍は北から南へ前進して支援の役割を果たすことに留めることを望んだ。

しかし、1943年末には、マウントバッテンが必要な艦船を手配・利用できるかどうかきわめて疑問であった。

その結果、スリムの戦略目的は、ビルマにおける日本軍殲滅というまさに全面的なものとなったのである。

スリムの試練

1944年前半において、守備側の将軍としてのスリムの能力は厳しい試練に立たされた。

2月、アラカンでの日本軍の攻勢(第二次アキャブ作戦)は英軍を驚かせたが、第一次アキャブ作戦とは異なり、英米連合軍はパニックにも陥らず、拙速な退却もしなかった。新編成の英国二個師団が北部から前進し、日本軍に戦死者5000名以上の損害を与えた。しかし、これは第二戦線で、スリムは日本軍の目標変更に備えて、その正面に四箇師団の投入を考えていた。情報部の報告は、敵の攻撃の主力は守りの薄くなったインパール戦線に向けられる数週間にわたり示唆していた。

スリムの戦略は第4軍団が装備と戦車で優勢を占め、日本軍の補給路が危険なまでに伸びきっていたインパール平野の消耗戦に日本軍をおびき出すことであった。

しかし、スリムは、南に伸びる山岳地帯で離散している第4軍団の主力二個師団の南下集結に関する重要な決断を下さなければならなかった。撤退が早すぎると、日本軍司令部に英米連合軍側の計画が予知され、日本軍の補給能力を超える地点で決定的な戦闘を行うことができなくなる。他方、撤退命令が遅すぎると、攻撃に曝された英印師団は遮断されて粉砕されるおそれがあった。

日本軍の攻撃がスリムの予測した3月15日ではなく、3月4日に開始されたため、スリムは撤退命令を誤ったように見受けられた。スリムは『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』で認めているように、この重大な誤りは、スリムの方が全体的な状況をよりよく判断できる立場にあったにもかかわらず、撤退決定を第4軍団スクーンズ司令官に委ねたことであった。その結果は惨憺たるものであった。インパールの南70マイル(約113km)に位置した第17インド師団はティディム道から遮断されたが、激戦の後、インパール守備隊の支援を受けて辛うじて脱出できた。インパールの東50マイル(約80km)地点に位置した第20インド師団は、遮断はされなかったが、戦いながらタム道沿いに退却を余儀なくされた。

スリムはさらに重要な判断の誤りを認めている。日本軍はコヒマとディマプールへの進攻に旅団以上を派遣できないというのがそれである。実際には、日本軍第三十一師団全軍が長距離進行を行ったことが明らかとなった。コヒマは装備の劣る少数の守備隊で守られていたに過ぎなかった。ディマプールには当初、守備隊がいなかった。連合軍の作戦としては、コヒマが一時的に陥落しても支障はなかったがかもしれないが、ディマプールの基地と鉄道ターミナルが失われれば、大損害を被るところであった。その損失はインパールの救援を遅らせ、ブラマプトラ渓谷を通る英米連合軍の補給路と飛行場が脅かされ、レド戦線でのスティルウェルと中国軍の作戦行動が遮断されただろう。

後にビルマ奪回に際し、スリムの下で師団長となったゲオフレイ・エバンズ卿は、スリムの著書の中で、このエピソードについて、スリムの自己批判は厳しすぎると述べた。

このコヒマ~ディマプールの厳しい状況は、第5インド師団の歩兵が装甲車などの装備と共にアラカンからインパール平野へ空輸されたことでようやく救われた。第2英師団は鉄道で遅れて移動したが、第5インド師団の空輸は、マウントバッテンが米軍輸送機を中国戦線から回すことを独断で決定したことによって可能となった。インパール平野の危機が高まる中、スリムは日本軍第三十一師団佐藤師団長がディマプール占領よりもインパール攻撃を主張したため図らずも窮地を脱した*。

*スリムの『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』では、「佐藤はコヒマに固執し過ぎた。彼の部隊をインパールに転じることを拒否し、彼の残りの師団を退却させなければならないと主張して指揮権を喪失する結果となった。」と述べている。

しかし、第三十一師団(佐藤師団長)の実情は、コヒマ攻防戦において、手持ちの弾薬・食糧の欠乏と、兵力の損耗・弱体化(マラリアその他の疾病)が著しく、補給の欠如によって全面退却を決断したのである。

スリムは、英軍と同様の情報・兵站作戦を日本軍も行っていると考えていたのだろう。当然の軍事常識である。

しかし、日本軍は二十日分の糧秣しか携行しておらず、インパールを攻略して敵の武器弾薬、食糧を奪取するという、あまりにも自己本位な明治時代からの兵站無視の短期決戦・現地調達の方針を踏襲していた。

インパール・ディマプールにおけるリーダーシップ

1944年3月から4月にかけての重要な数週間において、スリムのリーダーシップの質が厳しく試され、証明された。スリムはインパールとコヒマだけではなく、アラカン、レド戦線、そしてその頃、日本軍の後方(マンダレーとミッチナの中間に拠点を構築した長距離空挺部隊)チンディット部隊についても、状況把握のため乗り心地の悪い航空機で広範に散在する司令部間を行き来し、肉体的な緊張も大きかった。情勢悪化のときは沈着さと自信を保つ必要があったため、精神的なストレスはもっと大きかったに違いない。スリムは軍指導者として最大に試練に打ち克った。敵軍(日本軍)が主導権を握る戦場を受け持ち、既存兵力と予備軍を賢明に配置して危機を一転し有利をもたらした。

4月から5月にかけて消耗戦が続くなか、スリムの当初の戦略的誤りは敵側の失策に補われて余りあるものがあった。敗北を認めたがらない第十五軍牟田口軍司令官が、食糧と医療が不足するなか、隷下の三師団が雨期に悲惨な撤退を非難している間に、第三十一師団佐藤師団長がコヒマを集中攻撃し続けたために、スリムはディマプールを救う機会を得た。

最終的に、インパールは救援されず、ディマプールとの連絡も6月22日まで再開されなかった。しかし、スリムは5月中旬に日本軍各師団が撤退を開始する前に、実質的に壊滅すると認識し、勝利を確信するに至った。スリムは彼の部隊が現実に戦場を支配したことを強調し、彼の戦略が基本的に正しかったことを主張した。「情報伝達は敵方よりもわが方が優っており、日本軍を思い通りの戦場で迎え撃つことになった。アラカンとインドからの優秀な戦力を集中し、敵が消耗し疲れ切った時に攻勢に転じて殲滅した」と『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』で述べている。

スリムの部隊はマウントバッテンの強力な支援の下に、雨期の中、中部ビルマ平野へ徐々に前進した。第33軍団の二個師団だけがこの自然(雨期)との戦いを展開し、第11東アフリカ師団はタムからチンドウイン河のシタウングへ東進し、第5インド師団は同様に困難なティディム道沿いにカレワに向かった。両師団とも空中補給に大きく依存し、病気(マラリヤなど)により多大の損害を被った。全天候型の道路に修繕できるのは一本のルート(カバウ渓谷を下ってタムからカレワに至る)しかないことが判明していた。ティディム道はインド師団が前進するにつれて崩壊するに任せた。1944年12月中旬までに、チンドウイン河の橋頭堡は確保されており、カレワではすばらしいバイレ橋が完成していた。

スリムと彼の幕僚が中部ビルマで決戦を推し進めたので、兵站が重要事項となった。幕僚の研究によると、チンドウイン河(ディマプールの鉄道ターミナルから約400km、最前線の空中補給基地から200km)を越えて支援できる最大兵力は四箇師団と二個旅団そして二個戦車旅団であった。アラカンとスティルウェル戦線の日本軍の態勢からすれば、日本軍は少なくとも五個師団と多くの攻勢部隊を投入する公算が大であった。連合軍の優勢な空軍力が威力を発揮することは明かだったが、第14軍の地上機動力が試されようとしていた。

スリムは新任の日本軍司令官木村兵太郎(河辺正三中将と交代、ビルマ方面軍司令官)がイワラジ河北方の中部平野での決戦に兵力を集中すると予測した。しかし、スリムの第33軍団(ストップフォード指揮下)と第4軍団(メサビィー指揮下)が急進撃すると、スリムが戦略的に重要な誤算を犯している畏れがでてきた。空軍の偵察により日本軍が前進する英軍に向かってではなく、イワラジ河を渡河して東方へ移動していることが判明した。他の情報源から、この畏れが現実のものとなった。敵はイワラジ河ループ内に布陣する意図はなく、彼らの前方の大河を障壁としてマンダレーを守備しようとしていた。スリムは、マンダレーの戦いを開始する前に広大な天然要害(チンドウイン河)を渡河する時、敵の正面攻撃に遭遇しかねない巨大な袋小路に自軍を投入する寸前だった。スリムはこの日本軍の作戦変更は木村ビルマ方面軍司令官の指揮が、前任者河辺中将よりも柔軟で想像力に富むためと考えたが、後に東京の大本営が南ビルマの死守を決定したことが判った。それゆえ、イワラジ河ループ内の陣地を犠牲にしたようであった。

スリムがこの切迫した危機に対処するために抜本的作戦変更(暗号名「Capital」から「Extended Capital」へ)は彼のもっともすばらしい成果であった。

ロナルド・レビンは、この作戦変更を「彼の軍人生活中、最もきめ細かく、大胆不敵で複雑な作戦であった」と評した。変更された作戦の本質は、全軍団による主力攻撃がマンダレーを目指してイワラジ河を渡河するように敵に思い込ませることであった。この偽装工作の下で、他の軍団がその前進を隠すため小道を使って南下してイワラジ河に接近し、守備体制の弱い地点で渡河して中部ビルマの日本軍補給路の中枢神経であるメイクティラを強襲するというものである。この危険な作戦の第二段階は、5月中旬の雨期がスリムの補給線を脅かす前に、海岸に向けて進撃し、南ビルマの港(ラングーンかモールメン)を占領することであった。

マウントバッテンは後に、スリムの卓越した作戦を、「機密、速度が保たれ、なおかつ、管理面での多大なリスクを伴う大胆な計画」と述べた。

イワラジ河渡河

作戦構想が如何にすばらしいとはいえ、それはその詳細な実施すべき細目にかかっていた。

1945年2月12日、第19師団は第33軍団に支援され、一連のイワラジ河渡河を開始した。これはマンダレーに対する主力攻撃であると日本軍に思わせるものであった。1月から2月初旬に欠けて、第4軍団が数百マイル西へ移動し、日本軍守備隊主力の南50マイル付近のパコックへ、あまり知られていない小道を南東に進軍した。第33軍団のマンダレーに対する攻撃の翌日に始まったその進軍は、計画通りに円滑にはいかなかったが、3月4日までに先鋒の機甲部隊がメイクティラに入った。木村ビルマ軍司令官は驚いたが、メイクティラへの脅威が明らかになると、部隊を南下させこの幹線道路と鉄道中心地を確保しようとした。日本軍はマンダレーとメイクティラの両都市の防衛に全力を尽くしたが、マンダレーは3月21日、メイクティラは一週間後に陥落した。

スリムの部隊は数日間の休息と再編の後、雨期が始まる前にラングーンに到達すべく南下した。残念なことに先頭部隊が同市の北約50マイル(約80km)地点にあったとき、雨期が例年より早く5月2日に始まった。しかし、アンカラから発進した第4軍団の水陸両用上陸作戦によりラングーンを占領したため、支障とはならなかった。英軍は5月6日頃、ビルマ奪回作戦を終了した。

その直後、スリムの直属の上官である東南アジア地上軍司令官オリバー・リーズ大将は、スリムを更迭し、ビルマの日本軍の抵抗を「掃討する」という平凡な任務を与え、彼の後任者がマレー進攻計画を立てた。スリムはこの驚くべき人事を平静に受け止め、抗議もせず、戦場や英本国で個人的に抗議することもなかった。

しかし、彼は部下の将校達に、1943年にイルウインが彼を解任しようとした事例を引用して、「心配するな。前にもこんなことがあったが、クビにした奴に一泡吹かしてやった。今度もそうなる」と述べた(ロナルド・レビンの論文)。この予言は的中し、第14軍とインドでスリムに味方する議論が巻き起こり、アラン・ブルック英国陸軍参謀総長が介入して、リーズは解任され、しばらくしてスリムがリーズの後任に収まった。

ビル・スリムは、不屈の精神で困難に立ち向かって成功した軍司令官である。

魅力的で人間性が豊かで、この点で彼は他のいかめしい将軍達とは異なっている。「信じ難いほどの好人物であった。軍人としても、個人としても、その資質が問題視されたり、ボロが出たりすることはなかった。彼は軍人として、よく教育され、高度の訓練を受けた兵士であり、参謀と管理の才能を発揮した。部下を精選し、誠意を以て彼らを支援した。上司である司令官(特にマウントバッテン)とは良好な関係を保ち、辛辣であることで悪名高いスティルウェルを含む米国軍その他の将兵ともよい協力関係を持った。

スリムは人の話に耳を傾け、なされた決定に誰が責任を負うかを曖昧にせず、幕僚達と種々の計画を検討するときは、打ち解けた民主的な態度であった。彼は、気取ったところがなく、軍の階級、その国籍を問わず、誰からも信頼を受けた。それは中国軍の将軍ですらも例外ではなかった。

彼の最も重要な資質のひとつは、将兵に対し平易な言葉で語りかけ、軍事的な実務問題を説明するだけでなく、慎重に扱わなければならないような発想や理想についても、その対処能力に優れていた。このような個人的な意思疎通の才能が、周囲の人々の忠誠心、親愛感を育み、集団としての軍団の「団結心(esprit de corps*)」を生み出すことに寄与した(G.D. Sheffield, Leadership and Command)。

*esprit de corps:

Origin: France; フランスで生まれた言葉

consciousness of and pride in belonging to a particular group; the sense of shared purpose and fellowship

特定のグループに属しているという自覚と自尊心。目的と仲間意識を共有しているという感覚

Source: Collins English Dictionary

esprit de corps in Culture Expand

esprit de corps [(es- pree duh kawr)]

The feeling of camaraderie among members of a group or an organization: “The campers have been together for only one week, but they are already bound by a strong esprit de corps.” From French, meaning “group spirit.”

Source: The American HeritageR New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition

戦略家としてのスリムは、判断を誤ることもあったが、言い訳をしたり、他人に責任を転嫁視することはなかった。モントゴメリーと違って、自分が発案したことが戦闘で完全にその目的を達成したと自慢することもなかった。スリムは、身体的な強健さと、個人的に抱く疑問や危惧を表情に出さずに危機を克服する精神力を備えていた。

作戦面では、スリムはリーダーシップの資質を三つの異なる状況において具現した。

第一に、資質に劣る指揮官ならば全滅していたような悲惨な退却に際して将兵の士気と軍紀を維持した。

第二に、長期にわたる消耗戦において、戦略目的を保持した。

第三に、恐るべき敵に対して、最も困難な地形で勝利への前進を演出し、大胆不敵かつ臨機応変の指揮で輝かしい成果を収めて作戦を成功させた。

スリムは、モントゴメリーと第二次世界大戦が生んだ「(英国)最高の将軍の名声」を分かち合った(Evans, Slim) 。

スリムは「チャーチルの将軍達(John Keegan, Churchill’s Generals)」の一人となった。第二次世界大戦末期の英国の戦争指導者として、人々に知られ、尊敬されるようになった。

第二次世界大戦後、スリムは1948年、英国陸軍参謀総長(Chief of the Imperial General Staff)に昇進したが、その知名度は低かった。ビルマ戦線におけるスリムは、マウントバッテンとウィンゲートの特異な性格と偉業の影に隠れて、一般大衆の間では知られていなかった。

しかし、1956年に、スリムの自叙伝『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』が出版され、事情が一変した。この著書で、彼は謙虚さと威厳を示しながら、複雑な事例を克明に解説している。指揮官(スリム)が、実戦での多くの誤りを認め、成功の原因を他人に帰した例は稀である。この謙虚さと控え目な叙述は、一部では評価されなかったが、スリムは軍の英雄として称えられた。

その後、公式のビルマ戦史では、ウィンゲートは厳しく批判され、勝利の原因はスリムにあったと記述された。

成功した将軍と、戦史を学ぶ者にとっての教訓がここにある。

すなわち、巧みに書かれ、タイミングよく出版された回想録は名声をつくり、読者を高揚させる。

例えば、米国のグラント将軍(南北戦争北軍の将軍、第18代大統領)、T.E.ローレンス(沙漠の英雄)、モントゴメリー将軍(北アフリカ戦線でロンメル将軍指揮下のドイツ・アフリカ軍団を敗退させ、その後、アイゼンハワー連合軍司令官の下でイタリア戦線その他でドイツ軍と戦う)、グーデリアン将軍(第二次世界大戦の緒戦の大勝利を飾った電撃作戦の生みの親であり、またそれを実践したドイツ軍野戦軍指揮官)などである。

1959年、スリムは退役して英国に戻った。最終階級は陸軍元帥である。そして、1970年12月に亡くなった。享年79歳。

以上、出所は防衛省防衛研究所「平成14年度戦争史研究国際フォーラム」におけるブライアン・ボンドの研究報告『軍レベルの指揮-ビルマにおけるスリム将軍と第14軍』にもとづいてまとめたものである。

東南アジアにおける軍隊の士気の維持については、この地域特有の多くの問題に対処しなければならない。

それは、戦争の全体を通じて指揮官の課題となったが、戦闘の初期段階でそれが顕在化した。

自然環境は特に厳しく、乾燥した沙漠から世界一降雨量の多いジャングルで覆われた山系に及び、多くの危険な伝染病がこれに加わる。ジャングルは多くの兵士達にとって未知のものであり、脅威でもあった。彼らは戦争当初、そのための訓練を受けていなかった。連合軍は種々異なる文化と国籍の兵士によって構成されていた。相互に馴染みがなく、食事、宗教、生活習慣などが違っていた。しかし、全員が相互に依存しあい、戦闘組織として団結していなければならなかった。連合軍にとっては、ビルマは重要度の低い戦場であり、戦争の優先順位は低かった。そのため装備の到着が遅れ、故郷の家族たちは戦場の厳しい現実を知らず、兵士たちは忘れられているという気持になっていた。英国社会の発展とインドの民族主義運動が、兵士たちに、自分たちは何のために戦争しているのかという疑問を生じさせる温床となっていた。兵士たちは家族の状態を憂いた。その上、敵である日本軍は情け容赦のない無敵の存在であるとの定評があった。

雨期にビルマからインドへ撤退をした部隊への冷遇にもかかわらず、第4軍団の前線にはこれらの問題と取り組む精力的な指揮活動が見られた。第17師団長コーワン少将は次の行動を速やかに準備させるために緊急措置を取った。そして、彼はビルマからの退却で学んだ教訓についての報告書を麾下の第48旅団長キャメロン准将に作成させた。

この報告書*(作成者キャメロン准将の名に因んでキャメロン報告という)は、ジャングルの実態、ジャングルにおける戦術そして兵器の訓練や、若手将校及び兵士を鍛える演習の必要性を示している。キャメロンは、側面包囲と英軍の補給線遮断という日本軍の戦術への対応策については、充分な兵力が利用可能となり、戦闘教義(battle doctrine:作戦・戦闘における軍隊・部隊の基本的な運用思想)、訓練、士気、物資補給方法が適切に確立するまで苦戦を強いられた。集中訓練と平行して、1942年の雨季を通じてチンドウィン河とマニプール高地で作戦が継続されたことで、日本軍との攻防戦の中で多くの情報が得られ、ジャングル戦術が習得され、部隊に自信が醸成された。

*キャメロン報告(Cameron Report)

『17th Indian Division Report-Lessons from the Burma Campaign 1942 [the Cameron Report] Public Record Office London, War Office Paper [hereafter PRO WO] 203/5716』

WWII "Tactical and Technical Trends" Series

http://www.lonesentry.com/intelbulletin/tt_trends.html

"Notes on the Burma Campaign" from Tactical and Technical Trends No. 7, Sept. 10, 1942

NOTES ON THE BURMA CAMPAIGN

http://www.lonesentry.com/articles/ttt08/notes-burma-campaign.html

"Japanese Tactics in Burma" from Tactical and Technical Trends No. 7, Sept. 10, 1942

JAPANESE TACTICS IN BURMA

http://www.lonesentry.com/articles/ttt08/japanese-tactics-burma.html

ベンガル(ガンジス河とブラマプトラ河の下流にあるデルタ一帯、現在のバングラディシュ、主要都市はダッカ、主要港はチッタゴン)を拠点として、アラカン戦線を担当していた第15軍は、1942年に移動し、「クイットインディア運動(Quit India Movement;「インドを立ち去れ」と要求したガンジー指導の反英大衆運動)の間、国内の治安維持の任務に就いた。このため、第15軍の訓練に支障をきたし、英国の統治への反抗に直面したインド兵士たちの間に信頼への疑念が生じた。インド軍の多くは、中東及びマレーに展開しており、補強のために急速な増員拡大をしていた。そして兵士の新規採用には政治的な懸念があった。日本軍がマレーで捕虜にしたインド兵を使って、英国のインド統治を排撃するために、マレーにインド国民軍を編成したことで事態が悪化した。インド軍の英国人指導部は兵士からの信頼を失い、マレー、ビルマ、中東で敗北を重ねた。インド国民軍への参加者の多くは、英国人の指揮官に見下されたということが、インド国民軍への参加の理由になった。

この時期、多くのインド大隊と英本土大隊が警察を支援して治安維持の任務に就き、民族主義者たちから要所を守るために動員されていた。このためインド兵士たちは、大きな社会的、政治的圧力を受けた.しかし、インド軍自体の大部分は政治と無関係で英国の指導に忠実だった。これは主として連隊の風土、インド人士官及び兵士たちの忠誠心、勝利の後に独立が訪れたときには、適切に機能する軍隊が社会の安定に不可欠であるとの認識によるものであった*。

*BL IOC L/WS/1/707, Indian Army Morale and Possible Reduction, Minute for the War Cabinet Chiefs of Staff Committee, 10 May 1943, covering a Paper by the Secretary of State for India, 3 May 1943; Peter Mason, A Matter Of Honour (Purnell, 1974), chaps. 18-20; S P Cohen, The Indian Army (Oxford, Delhi, 1990), chaps. 4-6

第一次アキャブ作戦

(ビルマ奪回を目指す)戦争準備は、「クイットインディア運動(Quit India Movement:インド撤退要求運動)」の影響を受けて、1942~43年冬におけるアラカン海岸における英米連合軍の攻勢(第一次アキャブ作戦)は、作戦計画設定、訓練、戦術、リーダーシップの不備が原因で敗北し、軍団の士気崩壊につながった。アキャブ正面には陸海空軍合同の上陸作戦が計画されたが、(欧州戦へ主力を注いだため)上陸用舟艇が確保できず、脆弱かつ不適切な後方連絡線を抱えた正面攻撃に戻ってしまった。

戦闘隊形や各隊指揮官も含めて、第一次ビルマ作戦の経験を活かせず、またそれから得た教訓も見逃しあるいは無視された。依然としてジャングルでの戦闘技量が不足し、英軍士官の多くが道路保持に依存しすぎた。英米連合軍の進撃は鈍重であり、補給路建設に拘束され。英米連合軍はラテドンとファウル岬の重要陣地の確保に遅れ、攻防の主導権を失った。その後の英米連合軍の攻撃戦術は、日本軍の浸透と側面包囲の前例を軽視し、多くの犠牲を払って敗退した。ラテドンとドンベイクに急速に構築された日本軍陣地へ攻撃を繰り返したが撃退され、英印部隊が戦闘継続を拒否したとの報告があった。

ジャングルでは、戦車・装甲車を使用できるというマレーとビルマでの経験と教訓があるにもかかわらず、その出動は一度に過ぎず、それも歩兵との連携が悪く直ちに撃退されてしまった。日本軍はジャングルでは依然、英米連合軍より優勢で、英米連合軍は補給線を断たれて撤退を余儀なくされた。英米連合軍部隊ではジャングルでの日本兵に恐怖感を抱き、部下に逃げ出された将校の例も報告されている。

第一次アキャブ作戦において東部軍司令官アーウィン将軍は、この作戦を円滑に指揮できる装備をもつスリム将軍の第15軍団を指揮関係から外していたが、インド軍第14師団は多くの旅団を取り込み、一名の指揮官とスタッフでは管理できなくなり、アーウィン将軍自らが指揮してさらに事態を悪化させた。作戦が失敗すると、スリム将軍の第15軍団司令部が戦闘指導の指揮を委ねられた。このような機能分離は致命的な結果をもたらす畏れがあった。英米連合軍はコックスバザールの前進地点まで、1943年の雨期到来前に後退した。

この撤退を成功させるために、スリム将軍とローマクス将軍の巧みな戦術手腕とリーダーシップが必要だった*。

*Woodburn Kirby, The War Against Japan Vol.Ⅱ, Chaps. 15,19,20; Slim, Defeat Into Victory Chap.8

この結果、アーウィン将軍は更迭された。

作戦の後半において、戦況を把握したスリムは、日本軍に包囲されている友軍が陣地を保持して戦っている間に、機動力のある予備部隊で敵の包囲環を攻撃することで、日本軍の包囲戦術を打破することが重要であると繰り返し主張した。これはビルマ防衛軍司令官サー・ハロルド・アレキサンダー大将とその麾下のキャメロン准将が以前に策定した戦術である(キャメロン報告)*。しかし、人員・装備、訓練、強力なリーダーシップが欠けていることは明白だった。

*PRO WO 172/1838, XV Corps GS War Diary 1943, Appreciation by Commander XV Corps, 26 April 1943

ジャングル戦の訓練、守備、そして士気の問題に加えて、有利な位置を占め堅固に構築されている日本軍の陣地をどのようにして攻略するかという新しい問題が生じた。それを砲撃と爆撃では破壊できず、戦車・装甲車なしで歩兵による正面攻撃は多数の死傷者と士気低下を理由に退けられた。日本軍の侵攻に対して、側面攻撃、補給線遮断、そして背後からの攻撃を行うのは解決策のひとつだが、これは道路への依存を捨てて、ジャングル戦に練達し、それに対する自信を取り戻さなければならない。これらの戦術が採れない場合、英米連合軍は、歩兵部隊、砲兵部隊、機甲部隊、空軍の各オペレーションを調整し、最適な時に最適な場所に圧倒的な火力を集中するために、よりすぐれた各部隊の連携戦術を開発しなければならなかった。英米連合軍指揮官が歩兵部隊の緊密な協力を得ながら、ジャングルでの戦車・装甲車の使用を学ぶことにより、日本軍とのジャングル戦に対処することができた。

一方、アラカンにおける大敗後、英国人、インド人の士気と、英国の対日戦争能力に対する同盟国の信頼は極度に低くなり、兵士と指揮官の間にも不信が充満した*。

*Louis Allen, Burma, The Longest War(J.M. Dent, 1984), pp.91-116

これは指揮官の完全な失敗であり、チャーチルは次のように書いた*。

「ビルマにおけるこの作戦は、悪化の一途をたどった。日本軍は戦闘、策略ともに優れていた。幸い、作戦の規模が小さく、別な事柄に注意が惹かれたため、この嘆かわしい戦場は世論の批判を免れた。」

*Minute from Churchill to General Ismay for the Chiefs of Staff Committee, 8 April 1943, in Sir Winston Churchill, The Second World War Vol. Ⅳ ? The Hinge Of Fate, p.841

ウィンゲート准将とチンディット(Chindits)

ウィンゲートの経歴

ウィンゲートの父はインド軍の軍人で、ウィンゲートはインド生まれ、少年時代は英国で教育を受ける。父の叔父レジナルド・ウィンゲート将軍はスーダン総督やエジプト高等弁務官を務めた。そのレジナルド・ウィンゲート将軍からの影響を受けて中東に関心を持ち、アラブ語を学び、陸軍将校となった。1928年~1933年、スーダン防衛軍で活躍、リビアなどを踏査して、1933年に英国に戻った。

彼はシオニズムの支援を行ったことでも知られる。敬虔なクリスチャンであったウィンゲートはパレスチナにユダヤ人コミュニティによる、ユダヤ人国家を形成することを自身の宗教的・道徳的な義務としていた。

1936年、英国情報将校としてイギリス委任統治領パレスチナで、彼はユダヤ人の民兵組織であったハガナーを訓練した。これらは1948年にイスラエル国家設立と共にイスラエル国防軍となった。 ウィンゲートは1936年から1939年のアラブ大反乱でユダヤ人を指揮して、アラブ人と戦い、ユダヤ人の間で"The Friend"と広く知られることとなった。

第二次世界大戦勃発に伴い、彼の友人、カイロの中東駐留軍司令官ウェーヴェル将軍の下で、プラット将軍がスーダンで創設した「ギデオン・フォース」に属し、イタリアに占領されたアビシニア(エチオピア)で対イタリアゲリラ戦に参加し目覚ましい活躍をした。しかし、東アフリカにおける戦闘が終わると、ウィンゲートは降格され、待遇に対する不満から上司との関係が悪化した。そして悪性のマラリアに罹り、自殺を図ったこともあり、静養のために英国に帰国した。ウィンゲートが書いたアビシニア公式報告書を読んだチャーチルは、彼の立場を支持した。

ウェーヴェル将軍は北アフリカ戦線でエルヴィン・ロンメル将軍率いるドイツ軍と対峙したが、敗北して1941年に解任される。その後インド駐留軍司令部司令官・米英蘭豪司令部司令官としてアジア方面で日本軍との戦闘の指揮を執るも再び敗北した。1943年10月からインド総督に就任し、行政分野に転じた。

チャーチルはインド駐留軍司令部司令官としてデリー駐在のウェーヴェル将軍と連絡を取り、ウィンゲートをビルマへ転任をさせることになり、ウィンゲートは1942年2月27日、ラングーンに向かった。

空中補給作戦

連合国側の作戦について調べていくうちに、その勝利の大きな原因の一つが、イギリス軍の空中補給作戦であることに気付いた。

この空中補給によって、日本軍の勢力範囲内でゲリラ戦を行ったのが「チンディット作戦」である。英国空軍と陸軍の双方の協力と、米軍のバックアップを受けた作戦で、その「長距離挺進計画」の中心人物がオード・ウィンゲート准将だった。

ウィンゲート准将は、徒歩で敵の奥地に入り、航空部隊による補給を受けながら行動するというチンディット作戦(コード名[Long Cross]作戦)を考案し、1943年春に実施した。彼はその成功で、英軍総司令官ウェーヴェル将軍や、第14軍司令官スリム中将に認められた。

ウェーヴェル将軍は、英軍参謀本部に当てた1943年5月3日付電報で、次のように述べている。

「彼の部隊は、鉄道を75ヶ所と橋を破壊した。敵は、われわれのイワラジ河渡河を阻止しようとしたが失敗に終わった。兵士2500名と家畜1000頭、渡河に成功……。

この作戦中、終始、空軍の空中補給はほぼ完璧だった。適した武器と人員によって、日本軍を完敗させることができることを、充分に学んだ」

敵の勢力内であろうと、空中補給によれば戦闘は十分可能であることを実証したウィンゲートの作戦はやがてチャーチル首相にも認められることになる。

年齢や出身による階級制度などについて保守的な考え方が強い英軍の中で、チャーチルは若いウィンゲートをもりたてようとした。

イギリス公文書館に保管されているチャーチル首相からイズメイ将軍宛の1943年7が埋24日の書簡には、次のように書かれている。

「ビルマに向かう作戦においては、私はウィンゲートに軍を指揮させるべきであると考えている。……インドの戦場におけるわが英軍の作戦は、確かに停滞状態にあって効果が上がらず、活気が見られないが、この人物、彼が率いる部隊、および彼の業績だけは抜きん出ている。戦争中においては、真の人材を適所に配置するために、昇進が単なる先任順位などのよって妨げられてはならない』

出所:NHK取材班編『責任なき戦場 インパール』角川文庫 1995/07/10刊 pp:119-121

しかし、この第一次チンディット作戦(Chindits Campaign)は、マラリアその他の疾病者を続出して、その効果もさほどのものでなかったと、その評価が別れる。しかし、このウィンゲートのゲリラ作戦が、牟田口廉也中将をして、インパール攻略作戦を立案・実施させる要因となったのである。

「1943年2月8日「ロングクロス作戦」が開始され、チンディット部隊3200名は7個縦隊に分かれインパール方面からビルマ北部へ進入した。各縦隊はアラカン山脈を越え、チンドウィン河を渡り、情報を収集しつつ鉄道や橋梁を爆破、一部はさらにイワラジ河を渡河し中国国境近くまで進出した。日本軍は第十八師団を中心に各地から部隊をかき集めて掃討を試みたが、チンディット部隊は優勢な敵と遭遇すれば分散して後退するためつかみどころがなかった。だが小部隊に分散すると航空機による補給も難しくなる。3月24日、ウィンゲートは各縦隊に後退を命じた。

4か月間の作戦行動の末、インドまで帰還したチンディット部隊の将兵は2182名だった。作戦は戦略的にはさして意味はなかったが、連合軍の部隊が航空機による補給を受けながらジャングルで長期間行動が可能であることを証明した。(チャーチル首相に呼び出されて)イギリスへ戻ったウィンゲートは英雄となった。チャーチルはアジアで傷ついたイギリス軍のイメージを回復してくれる人物であると賞賛し、(ルーズベルト大統領との)8月のケベック会談にも随行させた。

日本軍は、アラカン山脈とチンドウィン河を防壁とするという構想が覆され衝撃を受けた。特に掃討作戦に奔走させられた第18師団長牟田口廉也中将は、イギリス軍の拠点インパールを攻略せねばビルマの防衛は成り立たないという認識を持つに至り、インパール作戦を構想し始める。」

出所:ウィキペディア

*チンディット(Chindits)

チンディット(Chindits)は、第二次世界大戦のビルマの戦い(Burma Campaign)において、1943-1944年中にビルマやインドで活動したイギリス領インドの特殊部隊(guerrilla warfare)である。彼らはオード・ウィンゲートが新しく開発した長距離浸透ゲリラ作戦(long-range penetration)を戦術に反映させるために作られた部隊である。

チンディットは日本軍との前線の背後へ深く浸透し活動するよう訓練され、その作戦はマラリアや赤痢などの病気と極めて困難な地形を長期間にわたり行進したことで弱体した栄養不良兵士の軍が標的にされた。

その非常に高い死傷率や軍事的価値と成果に異論があり、長く議論の対象になっている。

チンディットはインド特殊部隊の最高司令官アーチボルド・ウェーヴェル将軍、オード・ウィンゲート准将が創設した。この特殊部隊の名前はビルマ軍のアウン・シン(Aung Thin)大尉(DSO)によって提案された。チンディットはビルマの神話獣チンシー(Chinthay)またはチンテ(Chinthay)と呼ばれる仏教寺院を守っている彫像の崩した呼び名である。

*DSO; The Distinguished Service Order (DSO) is a military decoration of the United Kingdom, and formerly of other parts of the Commonwealth of Nations and British Empire, awarded for meritorious or distinguished service by officers of the armed forces during wartime, typically in actual combat.

殊勲章:英国の軍事勲章、以前は、大英帝国及び英連邦諸国の軍人に対して、戦闘で輝かしい殊勲を挙げた軍人に対して授与された勲章

1940年から1941年の東アフリカ戦線で、ウィンゲートはアビシニアン・パルチザンとスーダンとエチオピアの正規部隊の混合グループを指揮し、後にチンディットになるアイデアを研究作成した。

ギデオン・フォース(Gideon Force)として知られている彼らはイタリア軍の補給線を破壊し、イギリス軍に情報を提供した。1940年当時、中東特殊部隊最高司令官だったウェーヴェル将軍は、ウィンゲートのアイデアが軍事的にあまりにも異例であると考えて、政治的な配慮からギデオン・フォースに許可を与えていた。

ギデオン・フォースの解散後、1942年のビルマでウェーヴェルは、ギデオン・フォースと同じように日本軍の前線の後方でゲリラ戦を行うことを意図した活動をウィンゲートに要請した。

日本軍のビルマ侵攻により、最終的に連合軍が崩壊する2ヶ月前の1942年3月に、ウィンゲートはビルマへ到着した。ウィンゲートはゲリラ部隊を編成するよりも、ビルマ国内を巡回した上で、長距離浸透作戦の理論を開発して報告書にまとめることに時間を費やした。ビルマからイギリスが撤退する最終段階では、他のイギリス軍が徒歩で退却しているのを尻目に、ウィンゲートは特別にインドに飛行機で帰還した。デリーで、ウィンゲートはウェーヴェルへ計画を提出した。

第77インド歩兵旅団、別名チンディットとして知られる部隊は、1942年の夏にジャーンシ周辺で徐々に編成された。ウィンゲートは雨季に中央インドのジャングルで軍の訓練を行った。チンディットの半分は英国人だった。

キングスリバプール連隊第13大隊(年上の男性が多数含まれている名目上二線級の大隊)および第142特別英国奇襲(British Commandos)歩兵中隊とビルマのブッシュ戦スクールの男達で形成されていた。軍勢の他の構成は第二グルカライフル部隊(グルカ人によって形成された部隊)とその第二大隊、ビルマライフル部隊(1942年にインドに後退したビルマ軍のいくつかの人員を満たない大隊を複合させた)の3つの大隊から成っている。

ウィンゲートは重砲の代替として近接航空支援を行えるよう、輸送機からパラシュート降下や投下する長距離浸透部隊として部隊を訓練した。彼らは徒歩でジャングルに浸透し、基本的に機動的な奇襲効果を頼りに敵の連絡路を標的にする。(これは、日本人が1942年にシンガポールとビルマでイギリス軍に対して大きな効果を発揮していた戦術である)

出所:ウィキペディア

1943年にウィンゲート准将が第一次チンディット作戦の遠征から帰還した。

第一次アキャブ作戦に出動したウィンゲート准将の第77旅団は、インダウ付近の日本軍の輸送路を切断し、多くの日本軍部隊の矛先をかわした。

第77旅団は、大きな戦いは行わなかったが、主としてマラリアなど病気により多数の死傷者を出し、帰還したのは三分の二に過ぎなかった。しかし、この遠征は英米連合軍の士気を高めたと評価され、アラカン攻撃の完敗を覆い隠し、イギリス人兵士とインド人兵士は信頼関係を徐々に回復し、ジャングルで日本軍に勝てるという確信を持つに至った。同旅団は特別に選別された兵士達によって編制されたわけではない。キングス・リバプール連隊のイギリス人大隊は守備と治安維持にのみ相応しい第二級の兵士達と考えられていた。だが、適切な訓練と指導の下に、補給を全面的に空軍に頼りながら、日本軍の戦線の後方を1600kmにわたり道を伐り開きながら行進した。英米連合軍にとってこの遠征は、多くの面で道路のないジャングルの中の戦闘経験となった。それは平時には目立たないが、戦時に頭角を現す冒険心に富んだ一匹狼的な指導者によるところが大きい。彼ら自身は戦争の勝利者ではなく、ウィンゲートを、野蛮な行動で優秀な兵士達を死なした厄介者と見做す英印関係者も多い。しかし、ビルマ退却・敗北して弱体化した英米連合軍兵士達を、戦場で勝利する方向に大きく変身させる先駆的な戦術と士気は、このような指導者によってもたらされることが多い。

ウィンゲートはチンディットの指揮官として真の天才であった*。

*Woodburn Kirby, The War Against Japan Vol.Ⅱ, pp:327-329, Slim Defeat Into Victory, pp:162-163

1943年の残りの期間に、これまで述べた諸問題のうちいくつかが未解決であり、新たな問題が発生したとはいえ、英軍司令部の管理と戦術の考え方が著しく改善され始めた。

1943年8月、東南アジア連合軍司令部が創設され、総司令官に伯爵ルイス・マウントバッテン英国海軍中将が就任、チャーチル首相は、はじめ43歳(英国王族)という若さを懸念して経験豊かなヘンリー・パウノル陸軍中将が参謀長として補佐することになった。アメリカ側からはスティルウェル将軍が副総司令官に就任した。司令部はインド・ビルマに加えて東南アジア全域を統括するとされ、戦略全般はワシントンの米英連合参謀本部が立案し、ロンドンのイギリス参謀総長会議を通じて伝達すると決定された。その麾下に英国第11方面軍、司令官ジョージ・ギファード大将、英国第14軍にウィリアム・スリム中将が就任した。

これで、戦術及び作戦面での指揮能力が著しく質的に向上するとともに、急速に戦術面に浸透した*。

*Slim, Defeat Into Victory, p.536

この頃から第14軍内部の訓練項目指令は、部隊訓練の強化、掩蔽壕(えんぺいごう:出入口や上部を覆った塹壕、防空壕)、射撃規律、偵察、浸透攻撃要領、諸兵種連合戦術などに力点が置かれた。

これらの指令書は東南アジア連合軍司令部に蓄積された実戦経験とインド軍司令部の訓練スタッフの交流の成果である。

インパール戦線の第4軍団では、現地におけるジャングル実地訓練と第17、20、23インド師団による大隊レベルまで、日本軍との攻防が続く中で、兵士たちの実戦対応度と精神的な自信が高められた。

それでもなお依然として日本軍を打倒する戦術の開発が待望されていた。第17師団の部隊が、山岳地形で機動余地が制約されていたにもかかわらず、粗雑な正面攻撃をしたとして、米軍観戦官から厳しい批判を受けた。

しかし、地形の有利なその他の方面では、正面攻撃を避け、浸透戦術を用いて成果を挙げ、日本軍を遮断して退却させた。1944年2月のカボウ谷地のキャウクチャウで行われた小規模の戦闘はその好例であった。

1943年後半の報告書は、訓練と敵との交戦が士気に好影響を与えたことを記している。

その一方で、同年、英国軍、植民地軍、インド軍に採用される士官と兵士の質の低下が重要問題となった。適格な兵士不足の深刻化が全戦場に影響を及ぼした。インド軍は開戦当初約19万人であったが、1943年中頃には約200万人に増加した。前年に表面化した「クイット・インディア(インドから去れ)」運動の問題が再び浮上した。そのうえ、インド軍はその頃までに通常の地域と階級から採用できる人員をすべて動員しており、軍事経験に乏しい地域に徴兵対象を拡大しつつあった。徴兵状況は悪化していた。

1943年7月、インドの徴兵担当者からインド担当国務相宛に次のような電報が送られた。

「徴兵の拡大に伴って、採用基準が一般に低下し、新しい階級が含まれるため、訓練期間の延長が必要であることは明白である」

新規兵士の食事と物的条件の監督に関し、特別指令が全将校に発せられた。

1943年10月、ジャングル戦の状況を検討するロンドンの戦時歩兵委員局の報告書は、より高度の兵器と勤務が要求される結果、歩兵部隊には、ジャングル戦での重要任務に適さない兵士が取り残されたと述べている*。

*PRO WO 106/4708, Jungle Warfare Training, Report by the Infantry Committee MO12, 11 October 1943.

これらの問題と取り組む対策が、1944年初めから効果をあらわしてきた。そのときまでにインドで活動していた訓練師団である第14師団と第39師団は新兵と新部隊を現役の兵力として役立つように激しいジャングル訓練を行った。

新しいインド陸軍士官学校が設立された。例え新任士官の質と訓練に問題があっても、彼らを部隊レベルでインド人部隊に組み入れるよう配属された。

これにつてガズデン中尉(英国人)は次のように述べている*。

「バンガロー・ガリソン(訓練基地)は、若手士官にとって心地よい場所ではなかった。訓練を行うインド人上級将校は宿舎と倶楽部で家族と過ごし、行きずりの「一時的紳士」に冷たかった。ガズデン中尉は第14パンジャブ連隊の大隊に配属されて別世界を見た。第一に彼はインド人上官に会わなければならなかった。彼の上司はパンジャブ人(現在のパキスタンで最大の民族)であり、彼から部下の宗教的習慣を尊重することを学んだ。上司は若い英国人士官に部下と社会的に交流するよう励ました。これは英国人軍では見られないことであった。ガズデン中尉は一週間に数回、兵士と一緒にお茶を飲み、食事をした。若い兵士達はこれに応えて、ヒマラヤの麓で訓練が行われたとき、キャンプファイヤーを囲んで歌を唱い、フォークダンスをした。数ヶ月後、訓練が完了した。ガズデン中尉は次のように書いている。「一、二ヶ月で全員が忠実なパンジャブ人兵士となり、将校は訓練期間中に兵士達の士気を高揚させ、翌年戦場に率いた」

*Michael Hickey, The Unforgettable Army: Slim's 14th Army-Burma 1992, p.184

その結果、東南アジア連合軍司令部は、1944年初以後、これら地域の危惧を改善・軽減し、第14軍の士気と自信は高い水準に達した。

英国参謀本部は、1944年夏までに連合国空軍の展開とその人員・装備の増強にもとづいて、前述した重要な戦術の教訓を実戦に適用しながら、成果を挙げていった。

第一に、日本軍の伝統的な側面包囲により遮断されたとき、空軍の補給を受けながら、陣地でどのように耐え、戦い、戦車隊により包囲網を攻撃して反撃する方法を学んだ。戦術的、技術的能力とは別に、これは包囲された兵士達の態度と自信が前年とは異なっていることを必要としており、効果を発揮するために指揮官のリーダーシップの質が大きく貢献した。

それを最初に達成したのは、1944年4月、アラカンのガチェダウ峠の戦闘で、日本の第五十五師団桜井支隊により包囲されたメサービー少将指揮の第7師団であった。空軍による補給が準備されていたことは同師団が包囲されたときに役立った。さらに同師団は砲兵隊を擁し、周辺を中型戦車で防備されていた。

(日本軍が円筒陣地と呼んだものであり、英軍側はアドミンボックス[管理箱]と呼んだ陣地)

メサービー少将自身は(北アフリカ戦線のエル・アラメイン戦線の)アフリカ沙漠でのドイツ軍との同じような戦闘で生き残った経験が活きたに違いない。彼が部下に信頼感を与えた強力なリーダーであることは疑問の余地がない。

彼の指揮する第7師団の活躍で、日本軍第五十五師団は補給が断たれ、英軍は反撃に成功した。英軍がビルマで戦術的に日本軍を制したのはこれが初めてである。この戦闘では、英軍が5対1の数量的優位を保ちながら敗北したとすれば、不名誉なことになったであろう*。

*日本軍第五十五師団に対し、英軍は第5、7、26、38,そして81師団の五個師団を展開し、この時期には、連合軍は制空権でも日本軍を圧倒した。

インパール作戦(日本側作戦名:ウ号作戦)中、1944年4月6日から20日の間に、英軍側コヒマ守備隊の1500名が日本軍(烈)第三十一師団により包囲されたときである。空輸、砲兵隊の掩護と第33軍団による反撃がこれを可能にした。攻撃の間にコヒマで展開した歩兵部隊は英国のウェスト・ケント連隊の第4大隊だけであった。この国防義勇軍大隊は、ガチェダウ峠の戦闘後にアラカンから空輸され、猛将ジョン・ラバティ中佐の指揮下にあった。ラバティとリチャーズ大佐の間には軋轢があったが、コヒマ守備隊の全体指揮およびラバディ中佐のリーダーシップはもとより、連帯感、指揮、彼の大隊の戦闘経験が勝利に大きく貢献した。守備隊の他の部隊は、以前の作戦行動で損害を受けた部隊の生き残り、管理部門要員、病気上がりの兵士、補充兵などにより構成されていた。

これらの兵士達は彼らだけでは団結した戦力を形成することはできなかった。ウェスト・ケント連隊は、日本軍がコヒマの町を攻撃したとき、タイミングよく到着した*。

*Swinson, The Battle Of Kohima; C E Lucas Phillips, Springboard To Victory(Heinemann, 1966)

この時、南部ではインパールの第4軍団全体が遮断されたが、戦闘を続け、4月6日からコヒマからの第33軍団の進撃によって輸送路が再開された6月22日まで、もっぱら空軍(の輸送)に頼った。英軍がこのように大規模に展開して、包囲態勢を確立したのは初めてだった。全体の指揮に関しては、充分な航空機を確保したマウントバッテン提督(東南アジア連合軍司令官)の功績が大きいが、各師団長、思慮深い軍団長スコーンズ中将も貢献した。これらの防御の成功で、英国兵、インド兵の士気が上がり、自信と戦闘精神を以て敵を攻撃する構えができた。

第二に、英軍は浸透して敵を側面包囲し、補給線を断つ日本軍の攻撃戦術を用いる発想にたどり着き、不利な条件下にもかかわらず、反撃に出た。1944年までにチンディットの指導の下に、ジャングルでの戦闘と空輸が大幅に改善され、この戦術が英軍に定着し、訓練師団と野戦軍で教えられるようになった*。

*BL IOC L/S/1/777, Command Study Period-The Burma Campaign-November 1944, Lecture by Brigadier I M Stewart. NAM, Army in India Training Memorandum No.25, July 1944.

コヒマ戦闘の最終段階でフォースフォードのグルカ兵が行った浸透が効果を発揮した。この間、インパール平野では、側面攻撃のような戦術は、日英両軍が用いるようになっていた。英軍第48師団がビシェンプールでこの平野に接近するため、日本軍(弓)第三十三師団の後方のティディム道路を遮断したのはその一例である。

この戦闘は5日間続き、日本軍第三十三師団に多大の損害を与えた。しかし、日本軍は撤退せず、諸兵種連合戦術を組み合わせた総合戦術を用いて圧倒的兵力を動員する第三の教訓が必要になってきた*。

*Lyall Grant, Burma-The Turning Point, chap.10; IWM, Japanese AL Box 21-5240, The British Road Block on the Tiddim Road; IWM, Japanese AL Box 21-5202, Burma Operations Record-15th Army Operations in the Imphal Area-Japanese Monograph 134, p.65.

1942~43年の第一次アラカン作戦では、機甲部隊の助言にもかかわらず、英軍司令部は教訓を無視して、歩兵と協議せず戦車を強引に使用して損失を招いた。1944年までにニューギニアでの豪州軍の経験に学び、第14軍指揮官スリム将軍は、その適切な使用を決意し、諸兵種連合戦術の訓練を行った。

インパールでは第23インド師団が戦車訓練を行い、第17及び第20師団はマニプール高地に向けて展開した。その役割は、インパールに備えて機動予備軍となることであった。1944年の戦闘では、ガチェダウ峠の戦闘中、第7師団の守備範囲には戦車2個中隊が展開して、日本軍を近距離直接射撃し、歩兵の反撃を支援した*。

*John Leyin, Tell Them Of Us(Lejins, 2000), pp.192-193; Woodburn Kirby, The War Against Japan Vol.Ⅲ, pp.133-152

同時に、空軍との調整が改善され、第11混成軍の将校はアラカン訪問後、次のように報告した*。

「火力支援の技法は明確にしかも注意深く研究され、諸兵種連合した支援の実戦への適用が円滑かつ効果的に行われた」

*PRO WO 203/1897, Infantry/Operations; IWM Japanese AL Box 24-5295, Report of 55th Division Operations in Arakan February 1944も参照。この文書は英軍の諸兵種連合戦術の効果にも言及している。

その後、コヒマへの増援は当初の日本軍陣地に対する側面包囲を数回試みて失敗した後、消耗戦となった。

しかし、最終的に、歩兵が多くの日本軍陣地を占領できたのは 、砲兵、空軍、戦車の組み合わせによるものであった*。

*PRP WO 172/4247, 2nd British Division G Branch War Diary, Operation Instruction No.11-Clearance of Kohima Ridge; Woodburn Kirby, The War Against Japan Volume Ⅲ, chap.13, 14; Prasad, Reconquest Of Burma Volume Ⅰ, chap.15; Swinson, The Battle Of Kohima, chaps. 8-11.

第2師団は水陸両用作戦用の装備を持ち、訓練が施されていた。同師団は1940年に、フランス戦線に参加し、アッサムで初めて日本軍と遭遇した。フォースフォードの浸透作戦は、戦闘の最終段階で効果を発揮し、日本軍が進攻したコヒマ丘陵で掃討に寄与した。英軍は火力で勝ったが、死傷者が多く、その上、雨期の戦闘条件が厳しかった。

長期にわたる戦闘は師団の指揮と兵士の士気により維持されていた。しかし、少なくとも一人の英軍大隊長が部下からの休養不足の苦情が原因で交代した。空軍によるインパールへの補給が重要になっていたにもかかわらず、第33軍団を指揮するストップフォード中将は、第14軍団を指揮するスリム将軍から救援の要請を受けた。戦闘が激化するにつれ、ストップフォード中将と第二師団を指揮するグローバー少将の関係が緊迫化した。そこへ第7師団が到着し、ストップフォード中将が全軍団を指揮したが、グローバー少将の監督には手を抜いた*。

*Swinson, The Battle OF Kohima, pp.170-171.

グローバー少将は更迭され、これを知らされた第2師団将兵の間に不満が高まった。

英軍指揮官がジャングルでの浸透と諸兵種連合戦術を習得したことは、1944年7月から第5インド師団がインパールからティディム道路に進撃した際にその効果があらわれた*。

*Prasad, Reconquest Of Burma VolumeⅠ, chap.4.

スリム将軍は次のようにその著書で述べている*。

「多くの日本軍陣地は地の利を得ており、堅固に守備されていたが、英軍は逐次敵を撃退した。その方法は、敵陣を確認次第、砲撃し、空爆し、その間に高地から敵の背後を襲って側面を包囲し、これと調整しながら戦車で正面から攻撃した」

*Slim, Defeat Into Victory, p.357

この前進は雨期に入っても続行されたが、道路輸送は事実上困難な状況から断念された。チン高地に空港を建設できなかったため、補給はもっぱら空中からの投下に頼り、負傷者は師団で担っていかざるを得なかった。多くの看護婦達が負傷者の手当を志願した。日本軍とウィンゲート准将のチンディットが開発したジャングル戦術は第14軍によって諸兵種連合戦術とともに使用された。英軍の戦術と指揮は、1942年の退却以来、長足の進歩を遂げていた。

1944年初期には、英軍の戦術には、指令抑制(control)の実行と解釈に不備があることが判明した。これはドイツ軍が開発したもので、スリムも次第に指令抑制を多く使用するようになった。あらゆる可能性を網羅するため繰り返して詳細な命令を出す代わりに、指令の意図を明確に説明し、一定の範囲内でその意図を支援する任務を部下に与えるのが指令抑制である。この任務をどのように達成するかは部下に委ねられる。指揮の各レベルで戦術と戦闘に関する明確な理解を要求し、詳細な指令を最小限に止める。スリム将軍がこの指令方式を提唱したのは、麾下の部隊が分散していたためだが、第二次世界大戦当時の英軍司令官にとってはまだ不慣れな方式であった*。

*Slim, Defeat Into Victory, p.357.

このためか、失敗した事例が二つある。一つは日本軍のインパール作戦(「ウ」号作戦)の間に、日本軍第十五軍と戦うため、英第4軍団麾下の師団をインパール平野に退却させるタイミングの決定であった。スリムは退却時期をスクーンズ中将に委ねた。彼は麾下の師団長達の助言に頼ったが、師団長達はそれぞれの陣地の固守を望み、総合的判断に欠ける嫌いがあった。その結果、退却の決定が遅れ、コーワン少将指揮の第17師団は敵と交戦しながら長路撤退することを余儀なくされた*。

*Slim, Defeat Into Victory, p.294-295.

もう一つは、同じ頃、ディマプールでは、第33軍団を指揮するストップフォード中将とインド軍161旅団指揮のランキング少将がディマプールとコヒマの防衛を優先するスリム将軍の意図を誤解した。これが増援任務に混乱を生じさせ、日本軍(烈)第三十一師団が1944年4月6日にコヒマに進攻してきたときに、コヒマは陥落寸前となった*。

*Slim, Defeat Into Victory, pp.309-310.

スリムはこの失策の責任を認めたが、状況を明確に把握しなかった麾下の指揮官にも責任があった。

指令抑制は、1945年初期のイワラジ河の戦闘が行われるまでには、軍団、師団の各指揮官達により明確に理解されるようになった。イワラジ河を渡河し、マンダレーとメイクティラを占領したのはその成果であった。機甲部隊と空軍の支援を受けてイワラジ河を渡河して退却する側面包囲し、メイクティラを占領した第4軍団への第14軍の作戦指令がそれであった。この作戦は麾下の指揮官達によって理解され、計画通りに実行された*。

*PRO WO 203/1239, XIV Army Planning Instruction No.6, 17 January 1945.

戦術レベルの英軍指揮官等は戦闘後期までに任務に練達した。細部の至らぬところは、戦闘力と機動力で補われた。制空権で優位に立つ空軍の掩護下、英軍は、機甲師団と砲撃を駆使できるビルマ中部平地の乾燥した環境にも慣れてきた。

このため、重要拠点で日本軍を側面包囲し、補給線を遮断し、兵力を集中できるようになった。この段階での戦術指導のやり方は、ジャングル戦での巧妙さよりも、複雑な組織の調整と敏速な行動に特徴付けられる。

しかし、日本軍の頑強な戦闘決意とその練達、軍紀は変わらなかった。したがって、英軍側は機動力と行動範囲の拡大にもかかわらず、歩兵と機甲部隊は日本軍陣地の攻略に手間取ったため、簡明かつ一貫したリーダーシップが必要だった。戦闘が終わりに近づくにつれ、兵士達は、疲労と家族のことや帰国後の心配から士気に乱れが生じた。多くの兵士達が海外任務終了を間近に控えていた。海外任務期間は当初の5年から4年に短縮され、さらに3年4ヶ月となった。その結果、第14軍では、予想外に多くの人員が去っていく事態となった。そのために補充されてきた兵士は未経験者が多く、英軍各部隊の戦闘能力・能率が低下した。人事問題についての兵士からの苦情が増え、この時期の士気記録には、将校の兵士達への気遣いが認められている。しかし、兵士達の自信と戦闘心は、勝利が近いとの認識から揺るがなかった*。

*Slim, Defeat Into Victory, pp.521-522, Morale reports in PRP WO 203/5203, Morale in South East Asia Command July 1944 to June 1945.

ビルマ戦線の攻防を要約すれば、当初における英軍の戦術指揮は、戦略・作戦レベルにおける準備不足であり、かつ不十分であった。そのため、戦術指揮官は不適切な人員の訓練に努めたが、日本軍に圧倒された 。インド軍のリーダーシップは、「クイット・インディア(インドから去れ)」運動中は、兵士達の士気をよく保ったが、1942~43年冬のアラカンの戦闘では醜態を曝した。その責任はあらゆるレベルでの英国人指揮官にある。戦術能力は、指揮系統の人員不足と上からの干渉にもかかわらず、兵力以上に機能する。第一次ビルマ作戦の戦術教訓を無視し、無能な戦闘を行った責任は免れがたい。この頃、英軍の能率と士気が低かったのは、アラカンの敗北の他、徴兵の困難、新任士官及び兵の質が劣っていたためである。1943年以降、人員と士気の質が改善され、戦術能力、一般管理そして士気が急速に向上した。その発端となったのは東南アジア司令部と第14軍の編成と、インドからの補充と訓練であり、その結果は指揮系統に行き渡った。これにより第14軍は、1944年に日本軍のインドへの進攻を撃退し、一路ラングーンに前進できた。

本項は下記の資料を筆者が要約してまとめたものである。

出所:グラハム・ダンロップ『ビルマ戦線における英国の戦術指揮とリーダーシップ』

防衛省防衛研究所フォーラム

第1回 (平成14年度):「戦争指導-第2次世界大戦の日英を中心に-」

http://www.nids.go.jp/event/forum/j2002.html

NHK取材班編『太平洋戦争 日本の敗因 責任なき戦場インパール』

Wikipedia(日本語・英語サイト)

参考事項:

Public Record Office London, War Office Paper [PRO WO]

The Public Record Office (abbreviated as PRO, pronounced as three letters and referred to as the PRO) was the national archive service of the United Kingdom from 1838 until 2003, when it was merged with the Historical Manuscripts Commission to form The National Archives*.

*The National Archives

http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector

British Library, London, India Office Collection [BLIOC]

The India Office Records are the repository of the archives of the East India Company (1600-1858), the Board of Control or Board of Commissioners for the Affairs of India (1784-1858), the India Office (1858-1947), the Burma Office (1937-1948), and a number of related British agencies overseas.

The focus of the India Office Records is in the territories now included in India, Pakistan, Burma and Bangladesh and their administration before 1947. The Records also include source materials for neighbouring or connected areas at different times, covering not only South Asia, but also Southeast Asia, Central Asia, the Middle East, and parts of Africa. The official archives of the India Office Records are complemented by over 300 collections and over 3000 smaller deposits of private papers relating to the British experience in India.

The India Office Records are administered by The British Library as part of the Public Records of the United Kingdom, and are open for public consultation.

The majority of the India Office Records are described on Search Our Catalogue Archives and Manuscripts.

Search Our Catalogue Archives and Manuscripts.

http://www.bl.uk/reshelp/findhelpregion/asia/india/-

indiaofficerecords/indiaofficehub.html

ウィンゲート(Orde Charles Wingate)は、1903年、インド・ウッタラーカンド州生まれ。父はプリマス・ブレザレン(The Plymouth Brethren: 保守的、福音主義的なキリスト教運動)のメンバーであり、結婚は遅かったが、ウィンゲートが生まれて二年後、30年間勤務したインド軍を退役した。ウィンゲートは少年時代から英国で教育を受け、王立陸軍士官学校では砲術を学んだ。

ウィンゲートは、近代的なゲリラ戦の創始者の一人といわれている。

彼の初期の型破りで不規則なゲリラ戦部隊の運用に関するアイデアは、第二次世界大戦で北アフリカの特殊部隊によってアビシニア作戦(エチオピアにおける対イタリア軍作戦)で成功し、新たに新設された特殊空挺部隊でも同様の敵前線後方で活動する手法が使われた。ウィンゲートはその後ビルマでも同じテクニックを使用した。彼の長距離浸透技術は、軍事戦略と戦術に大きな影響を与えた。

それに先立つ1936年から39年、ウィンゲートはイギリス委任統治領パレスチナで、英軍情報将校として、ユダヤ人の民兵組織であったハガナーを訓練した。

1909年以来パレスチナのキブツ(集団農場)などユダヤ人定住地にはショメールなどが自警団として存在していた。1920年になると、第三次アリア(ユダヤ人移民の波)でユダヤ人移民が増えた為に脅威を感じたアラブ人が暴動を起した。それを受けて、同年6月にショメールは解散して統括的軍事組織ハガナーに編成された。

これらは1948年にイスラエル国家設立と共にイスラエル国防軍となった。

ウィンゲートは1936年-1939年のアラブ大反乱でユダヤ人を指揮した。ハガナーの有力メンバーにはイツハク・ラビン(第6代および第11代首相)、モシェ・ダヤン(ウィンゲートの訓練を直接受けた。第5代国防相、第4代外相)がおり、アリエル・シャロン(第15代首相)もハガナー出身者である。

シオニスト運動に対するウィンゲートの偉大な貢献を記念して、(イスラエル)国立体育・スポーツセンターは、ウィンゲート会館(Machon Wingate)と名付けられた。エルサレムの近郊タルビヤ(Talbiya)にある正方形の広場は、ウィンゲート・スクエア(Kikar Wingate)、ハイファ近くのYemin Orde若者村もまた、彼の名を冠する。1946年にロンドンで結成されたユダヤ人のサッカークラブ、ウィンゲートFCまた、彼に因んで命名された。このように、ウィンゲートはイスラエル、ユダヤ人にとって忘れることのできない人物であった。

1916年~18年、アラブ反乱を支援し、映画『アラビアのロレンス』のモデルとなったイギリスの情報将校T.E.ロレンスはウィンゲートの従兄弟にあたる。母親のメアリーはロレンスと親戚関係であった。

連合軍のビルマ奪回作戦

1942年から1943年の乾季、ビルマ戦線の連合軍にはまだ本格的反攻に移る余力はなかったが、2つの限定的な作戦を実施した。第1はビルマ南西部のアキャブ(現在のシットウェ)の奪回を目指した作戦、第2は「チンディット」部隊(いわゆるウィンゲート旅団)によるビルマ北部への進入作戦である。

第一次チンディット(Campaign Long Cross:ロングクロス作戦)

この作戦はウィンゲート准将の発案によるもので、徒歩で敵の奥地に入り、航空部隊による補給を受けながら行動するというチンディット作戦(ロングクロス作戦)を考案した。

「チンディット」部隊はインド特殊部隊の最高司令官アーチボルド・ウェーヴェル将軍指揮下で、イギリス軍のウィンゲート准将が創設したものである。

ウェーヴェル将軍は、第二次世界大戦開戦時に中東駐留軍司令官の地位にあり、北アフリカ戦線でエムウィン・ロンメル率いるドイツ軍と対峙したが、敗北して1941年に解任された。その後、インド駐留軍司令部司令官・ABDA(米・英・蘭・豪)司令部司令官としてアジア方面で日本軍との戦闘の指揮を執るも再び敗北。1943年10月からインド総督に就任し、行政分野に転じた。

ウィンゲートがアビシニアで対イタリア軍作戦(ギデオン・フォース)を行ったときの上司がウェーヴェル将軍である。

1941年6月4日、東アフリカ作戦終了、ウィンゲートはギデオン・フォース組織解体に伴いその任務から離れ、降格した。作戦期間中に部下達の活動や功績に対する褒賞を求めたウィンゲートに対して、英軍当局がそれらを無視したことに苛立った。彼はカイロに行って、彼の上司や仲間の将校達、そして政府高官その他の者を糾弾する報告書を書いた。しかし、彼のそうした努力は英当局には好意を持って受け入れられず、彼はセラシエ皇帝に対して、お別れの挨拶をすることなくアビシニアを去ることを余儀なくされた。

英国がエチオピアの人々の自由を抑圧しようとしており、エチオピアの人々がそれに対して将来反乱が起こすのではないかということを最も懸念している旨をウィンゲートは報告書に書いた。

その直後、ウィンゲートはマラリアに罹った。ウィンゲートは自分のマラリア病状が彼を中傷する者たちに彼を衰弱させる口実を与えるのを懼れて軍の医療スタッフではなく、民間の医師の治療を受けた。

この医師の処方した薬を飲んだが、これを大量に服用すれば副作用としてうつ病を発症する。

彼は、それまで彼のアビシニア指揮問題に対する軍の対応、そしてマラリアで心身共に疲労・意気消沈していたため、自殺を図ったが、職員の迅速な対処で救われた。

ウィンゲートは静養のためイギリスに送られた。

ウィンゲートのさらに推敲を重ねた報告書はロンドンのウィンゲートを政治的に支援する者達を通じてウィンストン・チャーチル首相に提出された。その結果、レオ・アメリー(Leo Amery)インド担当国務相がインド駐留軍司令官・ABDA(米・英・蘭・豪)司令部司令官ウェーヴェル将軍に対して、ウィンゲートを極東で採用する意向があるかどうかを問い合わせた。

1942年2月27日、ウィンゲートは、階級格付けなしの補助少佐("supernumerary major without staff grading")の任務に満足して英国を出発した。

それは、日本軍の進攻により英米連合軍が崩壊する二ヶ月前のことである。

ウィンゲートは、ゲリラ部隊を編成するよりも、ビルマ国内を巡回した上で、長距離浸透作戦の理論を考え出して、報告書をまとめることに時間を費やした。英米連合軍がビルマから撤退する最終段階では、他の英米連合軍が徒歩で退却しているなかを、彼はインドに飛行機で飛び、デリーでウェーヴェル将軍に対して計画書を提出した。

それが「チンディット」部隊創設となった。

第一次チンディット作戦(Operation Longcloth)

1943年2月8日「ロングクロス作戦」が開始され、チンディット部隊3200名は7個縦隊に分かれインパール方面からビルマ北部へ進入した。各縦隊はアラカン山脈を越え、チンドウィン河を渡り、情報を収集しつつ鉄道や橋梁を爆破、一部はさらにイラワジ河を渡河し中国国境近くまで進出した。日本軍は第十八師団(師団長牟田口廉也中将)を中心に各地から部隊をかき集めて掃討を試みたが、チンディット部隊は優勢な敵と遭遇すれば分散して後退するためつかみどころがなかった。だが小部隊に分散すると航空機による補給も難しくなる。

3月24日、ウィンゲートは各縦隊に後退を命じた。

4か月間の作戦行動の末、インドまで帰還したチンディット部隊の将兵は2,182名だった。作戦は戦略的にはさして意味はなかったが、連合軍の部隊が航空機による補給を受けながらジャングルで長期間行動が可能であることを証明した。

日本軍の進攻であえなく完敗を喫し、インド内に逃げ込んだ英軍将兵に対して、ビルマ奪回の可能性を見出す機運をかもし出した。

日本軍は、アラカン山脈とチンドウィン川を防壁とするという構想が覆され衝撃を受けた。特に掃討作戦に奔走させられた第18師団長牟田口廉也中将は、イギリス軍の拠点インパールを攻略せねばビルマの防衛は成り立たないという認識を持つに至り、インパール作戦を構想し始める。

ウィンゲートの第一次チンディット作戦は、やがてチャーチル首相にも認められることになる。

チャーチル首相からイズメイ将軍宛*の1943年7月24日の書簡では、

「ビルマに向かう作戦においては、私はウィンゲートに軍を指揮させるべきであると考えている。……印度の戦線におけるわがイギリス軍の作戦は、たしかに停滞状態にあって効果が上がらず、客気が見られないが、この人物、彼が率いる部隊、及び彼の業績だけは抜きんでている。戦争中においては、真の人材を適所に配置するために、昇進が単なる先任順位などによって妨げられてはならない」

*イズメイ将軍(General Hastings Lionel Ismay)

1940年、首相に就任したチャーチルは、軍事首席補佐官・参謀としてイズメイを指名した。多忙な中、イズメイはチャーチルと参謀長委員会(The Chiefs of Staff Committee)の間で主導的に調整に務めた。また、イズメイはチャーチルに同行して連合軍の戦争会議の多くに参加した。イズメイの多くの助言や援助は、「チャーチルは戦争の間、国民と軍人の誰よりも助けられたことを認めざるをえない("Churchill owed more, and admitted that he owed more" to him "than to anybody else, military or civilian, in the whole of the war.")」(Sir John Colville, The Fringes of Power: 10 Downing Street Diaries 1939?1955 p. 161、Assistant Private Secretary to three Prime Ministers, Neville Chamberlain, 1939-40, Winston Churchill, 1940-41 and 1943-45, and Clement Attlee, 1945.)。

1943年8月、チャーチル首相は、ウィンゲートをカナダで行われたケベック会議に同行させ、アメリカ大統領ルーズベルトやアメリカ空軍を説得させた。そして「長距離挺進」計画について、航空機の増援などアメリカ側の協力を得ることに成功した。

第二次チンディット作戦(Operation Thursday)

「第二次チンディット作戦(コード名「サーズデー(Thursday)作戦」)は、1944年3月5日に開始された。この作戦は1943年に行われた第一回目の時よりもさらに完成度が高く、大規模な部隊を飛行機によって敵地深くに潜入させ、これを完全なる空中補給によってサポートした。

この予期せぬ敵の出現によって、牟田口司令官の関心は、主戦場であるインパールから目を逸らすことができなくなった。こうしてチンディット作戦は、日本側の計画を充分に混乱させ、インパール作戦失敗の一つの原因となった。

そのウィンゲート准将の片腕として活躍したのが、第77インド旅団の旅団長マイケル・カルバート准将である。彼は77歳で英国在住であることがわかり、NHK取材班はインタビューすることができた。

「チンディット作戦は、制空権を握ることによって、空からの補給が保証され、日本軍がどこで作戦しても大丈夫だ、ということである。ウィンゲートがこのやり方を立証し、報告書に書いた。

それでスリム中将やチャーチル首相に認められるようになり、やがて、チャーチルが、クインメリー号に乗せてウィンゲートをケベックまで連れて行った。そこでウィンゲートは、アメリカの参謀や空軍を説得した。サーズデー作戦では、陸軍と空軍との協力体制はすばらしく、アメリカ軍が航空部隊をイギリス側の要求通り飛ばしてくれた。

ダコタ(C47 輸送機) 100機、戦闘用グライダー100機、軽飛行機30機、ムスタング戦闘機15機、そしてミッチェル爆撃機まであった。制空権を先ず手に入れなければ、コンスタントに空から補給できないので、長距離戦闘機であるムスタングが必要だった。

デコーダー(通信機)を使って飛行機と交信できたお蔭で、敵の陣地の直ぐ近くでも作戦を遂行することができた。飛行機が大砲の代わりをしてくれたからだ。交信の際には、航空連続写真を使って標的を決める。これは、航空写真をつなぎ合わせて、モザイク状に碁盤の目を施したものである。これを普段はロール状にして飛行機に積んでおき、飛行機と交信する時はこれを使って標的を特定できるようにした。

このようなやり方では日本軍は士気を挫かれたと思う。彼らは、なるだけ壕を掘り巡らしていたが、湿地帯では当然のこと深くは掘れず、爆撃となれば、そんな退避壕は吹き飛ばされた。拾った日本兵の日記を読んで、彼らがいちばん嫌がっていたのがこの爆撃だった。日本軍の鉄道や通信線を爆破し、北ビルマの‘ホワイトシティ’と名付けた陣地で戦い、毎日、何千発という弾丸を使用したが、いくら弾丸を使っても、空から補給してもらった。空からの補給がなかったならば、どうやって日本軍を負かすことができるものか、考えられなかった。

弾薬の他に、物資、携帯食糧、医療品などが空輸され、全般的に充分な量だった。全作戦を通じて大きな問題だったのは、マラリアなどの病気の問題だった。ビルマの周辺地域は山地で新種のマラリアが発生していたのだが、やがてアメリカから新しいクスリが入って来た。日本にはこんな薬はなかっただろうから、このマラリアには悩まされていたようだ。ろくに食べていない日本兵の間に病気が蔓延し、インパール周辺のジャングルでは、日本兵の死体が散乱していた。我々には、軽飛行機があり、これを使って負傷者を救出したが、戦場において負傷者を置き去りにすると、士気に非常に影響する」

サーズデー作戦では、ウィンゲートやカルバートは、敵の占領地の奥深くに仮設の滑走路を造り拠点とした。それらの拠点から、L-15と呼ばれる狭い場所にも降りることが可能な軽飛行機が前線まで行って負傷者を救出し、大きな拠点へ運び、そこからヘリコプターで、その日のうちに、基地の病院へ運び込まれた。

ウィンゲートという人は、自分にできないことを、人に強要する、ということは決してしなかった。部下にも、いつも体でもって教えることを惜しまなかった。例えば、銃の構え方、ロバの訓練の仕方、ロバにものをきちんと積む方法、ロバと川を泳ぐ方法、馬の乗り方。大勢のグルカ兵全員の前で一人で米を炊いてみせたこともある。歴史にも非常に詳しかった。彼の書斎にはものすごい量の本があり、偉大な将軍についてすべて勉強していて、一人一人について、重要なメモを残している。たいていの人よりも頭が切れて、チャーチルもそこを評価したと思う。当時のイギリスには、まだ、そういう柔軟性があった。

我々の場合は、非常な熱意と信頼でもって作戦を遂行した。それまで敗戦を重ね、何とか抜け道はないものかと、必死で且つ方策を探っていたスリムやチャーチルに、ウィンゲートは、『飛行機があれば、ビルマはとれる』といって説得してしまった。空からの物資補給と、支援である。つまり陸・空軍の共同作戦が切り札になった。

日本軍も最後まで勇敢に戦ったが、弾薬もなく、補給もなくなれば、それまでなのだ。このことをよく覚えていて下さい。もうじき、あのサーズデー作戦の始まった日が来る。私も八十歳になる」と語って話を終えた。

出所:NHK取材班編『太平洋戦争 日本の敗因4 責任なき戦場インパール』pp:119-129

ウィンゲートは、第二次チンディット作戦で、1944年3月24日、ウィンゲートは、ビルマの三カ所のチンディット展開基地の状況を視察するために航空機で巡回した。その帰路、インパールからララガットへ向けて、第一飛行軍団の米国空軍機B-25ミッチェル爆撃機で飛行中、現在ではインド北東部マニプール州となっている密林に覆われた丘に激突して他の9人の乗員とともに死亡した。彼は雨の中、出発することを主張、搭乗機は雲霧に進路を失い、山腹に激突したのである。

長距離挺進部隊全体を指揮する新しい指揮官が任命され、日本軍がインパールへ進攻を開始したので、ビルマへ飛んだ。

参考サイト

Orde Wingate

https://en.wikipedia.org/wiki/Orde_Wingate

[4] スリム将軍とウィンゲート准将

スリムは第二次大戦における英国の、最高ではないにしても最高クラスの将軍と認められている。

モントゴメリーを最高の将軍とする歴史家もいる。

モントゴメリーは北アフリカ、イタリア、北西ヨーロッパの三つの戦場でスリムより長い間指揮を執った。

一方、スリムは、英国がビルマで屈辱的な敗北後、中東から転任してきてビルマ戦線の指揮を執った。

彼の作戦地域は政治的優先順位が低く、地理、気象、兵站の条件は想像できないほど悪かった。

スリムが人間としてモントゴメリーよりも尊敬されていたことについては疑問の余地がない。

モントゴメリーが「モンティ」の名で有名だが、スリムは優秀さを表す軍隊用語の「アンクル・ビル」の愛称で親しまれていた。

モントゴメリーが高飛車な指導者であったのに対して、スリムは親しみやすく説得力があった*。

*G.D. Sheffield(ed.), Leadership and Command: The Anglo-American Military Experience since 1861 (London: Brassey’s , 1997), pp.10-11, 126

スリムはがっちりした体格、いかめしい容貌、突き出た顎など、根っからの軍指導者のように見えた*。

*John Smythe, Leadership in War, 1939-1945 (Newton Abbot: David & Charles, 1974) p.221

シンガポールで日本軍に降伏したパーシバル将軍の痩せ型で優雅な容貌とは対照的であった。スリムの体型は際だったその性格を反映していた。彼は謙虚さと自信を兼備し、インド兵、英本土兵、植民地兵(アフリカ)のそれぞれ異なる気質と性格を理解し、彼らすべてに人気があった。

第二次世界大戦の英国の大戦略において、ビルマは第二戦線とさえもいえない位置づけであった。実際にマレーと並ぶその優先順位の低さが、1941年後半と42年前半の敗北の早さと厳しさをもたらした。

米軍(特に空軍)の支援がなければ、ビルマの奪回は考えられなかった。それでも米国の戦略的関心は本質的に蒋介石への兵站及び軍事支援であり、英国の植民地奪回は二の次であった。その結果、恐るべき地形を通る北から南への攻撃を試みることが可能かどうかは戦争末期に至るまで不確かであった。

ダンケルク撤退作戦、英国本土諸都市へのドイツ空軍の猛爆撃、ロンメル将軍との戦いでい激しい一進一退が続いた北アフリカ戦線、第二次世界大戦最終段階のノルマンディー上陸からドイツへの進撃に比べると、1942年の屈辱的な敗北後のビルマ戦線はマスコミの関心も引かなかった。

このため、インドとビルマの英国軍将兵は無視された戦場の「忘れられた軍隊」だと感じて憤慨した。

1943年からこの地域の司令官として就任した華麗で大衆受けのするマウントバッテン提督はこのような認識を変えようとした。国民の間で有名になったのはマウントバッテン提督の名前と、1944年の飛行機事故で死亡したチンディット部隊を率いた風変わりな指揮者、オード・ウィンゲートであった。

ウィンゲートは第一次世界大戦のT.E.ロレンスに匹敵する。彼の行動と問題の多い個性は、ロレンスがアレンビー将軍に対してそうであったように、スリム将軍の業績を影薄く見せた。

スリムはアンダーソン著『チャーチルの将軍達』*の一人となり、戦争末期の英国の戦争指導者として知られるようになり、尊敬を受けるようになった。

*Duncan Anderson in Churchill’s generals, pp.298-300

英国の将軍の名声に関する権威であるバシル・リデル・ハート卿は、『第二次世界大戦史』*の索引の中でモントゴメリーを56回引用したが、スリムについては10回である。しかも、モントゴメリーに関する記述の多くは連続数頁に及び、その差は一目瞭然である。

*Basil Liddell Hart, History of the Second World War(London: Cassel, 1970)

第二次世界大戦終了後、スリムは1948年、陸軍参謀総長に昇進したにもかかわらず、知名度は低かった。

映画「ビルマの勝利」(別項で詳述)に登場したとはいえ、マウントバッテンとウィンゲートの特異な性格と偉業に押されて、英国大衆の間では知る者が少なかった。

1956年、スリムの自叙伝『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』が出版(London: Cassell, 1956)され、事情が一変した。

この著書では、スリムが謙虚さと威厳を示しながら複雑な事例を克明に解説している。戦場の指揮官がこのように多くの誤りを認め、成功の原因を他人に帰した例は稀である。この謙虚さと控え目な記述は一部の人々には評価されなかったが、スリムは軍の英雄として賞賛された。

その後、公式のビルマ戦史は、ウィンゲートを酷評し、ビルマ戦線の勝因はスリムにあったと記されている。

1969年のジェオフレー・エヴァンス卿(Sir Geoffrey Charles Evans、インパールの第4軍団麾下の師団長)の研究や1976年出版の著名な歴史家ロナルド・レビンの著書では、スリムを絶賛している。

レビンは、スリムが孫子のいう「名将」に値すると著した*。

*Ronald Lewin, Slim; the Standard bearer (London: Leo Cooper, 1976), pp.190

成功した将軍と、戦史を学ぶ者にとっての教訓がここにある。それは、巧妙な文章で書かれ、しかもタイミングよく出版された回想録は名声を博するということである。

例を挙げれば、米国の南北戦争の北軍の英雄ユリシーズ・グラント将軍、アラビア沙漠のT.E.ロレンス、英陸軍のバーナード・モントゴメリー将軍、ドイツ軍電撃作戦のハインツ・グーデリアン将軍などである。

ロナルド・レビンの著書によると、スリムは第二次世界大戦前から文章を書くのが好きで、ペンネームで多くの著書を出版している。スリムは出しゃばることもなく自然体でいながらも、牽引力や統率力を発揮するタイプ、いわゆる影の実力者(指揮官)でもあった。決して冷淡な性格ではなく、繊細な神経の持主であり、自らを反省し、何事にも疑問を抱くタイプであった。彼の元部下は「スリム将軍の性格のなかでも、とりわけ温和さ、緊迫した中での礼儀正しさを忘れることはできない。彼の沈着さは無神経からくるのではなく、人間的な自制によるものだ」とロビンに語った*。

*Ronald Lewin, Slim; the Standard bearer (London: Leo Cooper, 1976), pp.45, 50, 194

スリムの指揮官としてのキャリアは1944年から45年のビルマの輝かしい勝利で頂点に達した。

スリムのウィンゲートに対する態度や評価についてはすでに述べたので省略する。

出所:グラハム・ダンロップ『ビルマ戦線における英国の戦術指揮とリーダーシップ』

防衛省防衛研究所フォーラム

第1回(平成14年度):「戦争指導-第2次世界大戦の日英を中心に-」

http://www.nids.go.jp/event/forum/j2002.html

[5] 映画「ビルマの勝利(Burma Victory)」 について

ドキュメンタリー映画 62分

ビルマにおける英米連合軍の勝利を描いた映画である。

はじめにビルマの地理と気候、日本軍が進攻して制圧した地域についての説明がなされる。

映画はそれに続いて、「生まれながらの革新的な考えの持主であり、自信満々な性格のマウントバッテンの下で東南アジア地域連合軍(SEAC)が発足したことを述べて、インパール~コヒマの戦闘、スリム将軍のマンダレー突進攻撃、アラカン上陸作戦、スティルウェル将軍指揮の米軍及び蒋介石中国軍の北部攻勢、チンディット及びメリルの長距離浸透ゲリラ活動などが説明される。そして、ラングーン奪回と日本軍の降伏で終わる。

映画の主題は次の4項目である:

| (1) | 気候、地形の難しさ、赤痢、マラリアなどの熱帯特有のさまざまな風土病、それらは「ジャップ(日本軍隊)よりも強大で致命的な敵」である。 |

| (2) |

空輸の重要な役割 。航空輸送でジャングルに侵攻した部隊。マウントバッテン提督が兵士達の士気を保つために戦闘による負傷兵達を航空機で安全地帯へ後送するためにマウントバッテン提督が最大限の努力を払うことにより英米連合軍の士気を守った。 |

| (3) |

日本軍無敵神話の粉砕。 |

| (4) |

英米連合軍の全体戦略におけるビルマ作戦の二次的な役割。 |

映画「」ビルマ勝利」は、東南アジア戦略軍司令官ルイス・マウントバッテン提督が1944年に創案したプロジェクトが発端である。彼は第二次世界大戦中の東南アジアにおける英米連合軍の活躍を描く長編映画製作を望んでいた。最終的にはビルマ作戦の映画となった。このマウントバッテン・プロジェクトは、彼の野心が絡んで複雑なものとなった。

「東南アジア戦略軍の主要戦略・戦闘全体を網羅する映画にしなければならない。そして英米連合軍全体を描くものなので英国と米国の共同製作すべきである」とマウントバッテンは述べた。

しかし、彼は二つの問題に直面した。

第一に、米国はビルマについて、異なる軍事的理由を持っていた。

すなわち、英国が植民地奪回の目的を持っているのと対照的に、米国は中国への陸路補給を再開したいということであった。

第二に、米国が英国植民地政策を支持しているとは、断固として見られたくないということであった。

マウントバッテンは、この映画について、米国陸軍参謀総長ジョージ・C・マーシャル将軍に書簡を送り、その中で、フランク・キャプラ*をこの映画の監督に指名するよう求めた。

映画製作が開始されたが、米国側当事者達はプロジェクトについて不安をもっていた。

「米国関係者のみ」と書かれて回覧されたメモには、「東南アジアにおける米国と英国双方の利益と目的が一致していることを示すことを描く映画を製作しようとしていることはよいことだ」と記されていた。英国情報省は、「共通の目的は、ただひとつ、すなわち日本軍が何処にいようとも、日本軍と戦い、打破することである」と強調した。

*米国の映画監督、アカデミー監督賞3回授賞、第二次世界大戦中は軍隊に志願し、アメリカ陸軍映画班に所属。日中戦争を描いた『ザ・バトル・オブ・チャイナ』を含む「われらは何故戦うのか」シリーズ (1942~45) といった戦意高揚のプロパガンダ映画を新兵教育のために製作し、その功績が認められ中佐にまで昇進する。しかし、実際の戦場を目の当たりにした彼は「あの戦争は私を焼き尽くしてしまった」と語るほど、ショックを受ける。

このことを念頭に置いて、企画された映画そのものは、ビルマ、英国支配に対してさまざまな反応を持つ一つの国家の植民地時代の状況に正面から向き合ったものではない。軍事作戦中に英国側で戦ったビルマ人がいる一方で、日本軍を支持したビルマ人もいる。日本軍側で戦い、作戦後半に寝返っただけの分派もある。

それよりもむしろこの映画の目的は、北部ビルマにおけるレド道路の建設と、日本軍からビルマを奪回した第14軍団の勝利に焦点を当てて、(ヨーロッパで)「忘れられた戦争」となっている東南アジア戦線に注意を向けさせることであった。

ビルマ戦線を軍事的に目立たせる必要があるにもかかわらず、この英米連合映画プロジェクトは挫折した。

マウントバッテンは、二つの国がビルマ戦線に求めていることが一致していないことを認めざるを得なかった。そして、別々に映画を製作するために素材を共有することで合意がなされた。

米国陸軍は「スティルウェル道路(The Stilwell Road)」(1945年)を製作し、英国側はデイビッド・マクドナルド(プロデューサー)とロイ・ボウルティング(監督)に引き継がれた。彼らは「沙漠の勝利(Desert Victory)」(1943年)ですでにオスカードキュメンタリー賞を受賞していた。

このように当初から複雑な経緯をたどった映画の公開は遅れた。

「ビルマの勝利」は、最終的な戦闘行為停止(1945年8月15日、昭和天皇の終戦詔書がラジオ放送された:「玉音放送」)後の1945年10月に公開されたにもかかわらず、英本土の観客には好意的に受け入れられた。

フィクションにもとづくハリウッド活劇映画「Objective Burma!」(1945年)*の一部が手直しをされて観られたことも影響しているようだ。「Objective Burma!」は連合作戦の主役が米国であることを描いたものである。

映画「ビルマの勝利」については、月刊映画紀要は「広大かつ複雑な作戦についての見事な検証がなされており、生き生きとしたリアリズムに溢れた映画である」と評価し、週刊キネマトグラフ誌は、「桀出したドキュメンタリー作品だ」と太鼓判を押した。

出所: Burma Victory

http://www.colonialfilm.org.uk/node/2509

(映画「ビルマの勝利」はBFI(British Film Institute)と戦争博物館に保管されている)

*映画『Objective Burma! (日本題名:決死のビルマ作戦)』(ラオール・ウォルシュ監督、エロール・フリン主演、1945年2月17日全米一般公開)

日本では映画としては一般公開されていないようだが、アマゾンその他でDVD販売(2014/11/05)されている。

日本占領下のビルマを舞台に、レーダー基地を破壊するために敵地降下した米軍の特殊工作チームが退路を断たれ、危険なジャングルを進む姿を描いたもの。

筆者はこの映画もDVDも観ていないが、アマゾン・サイトのDVDの宣伝文句はそうなっている。

当時、日本軍にレーダー基地があったなどというのも映画ならではフィクションである。

こととき映画制作者達は、日本軍は、英米軍同様の装備を持っていたと考えていたのだろう。

しかし、現実には日本軍のインパール作戦は、シンガポール急襲で威力を発揮した日本軍戦闘機群は、後続戦闘機の性能開発が遅れ、英米空軍力が拡充され戦闘機の消耗甚だしくビルマではすでにシンガポール攻略時の制空権を失っていた。

それに加えて、インパール作戦実行のトップ牟田口中将は英米軍の英米軍の空軍力を無視して作戦を開始した。山岳地帯を越えるための持たせた山砲は日露戦争で主力として使われた山一式山砲(明治31年)であった。しかもそれを急峻な山岳地帯を人力で運んだ。弾丸・食糧は現地で相手側から奪取するという手前勝手な計画、ジャングルにおける熱帯病対策はゼロという貧弱な日本軍であった。

このハリウッド映画は当初英国では公開されなかった。その理由は、主演のエロール・フリンがイギリス将校の墓の上で米国旗を持って立っているシーンや、落下傘部隊の活躍の事実はない、ビルマにおける戦闘の大部分は英米連合軍によって行われたものであることなど、歴史的事実とは関係ない米軍戦意高揚活劇映画に過ぎないということであった。

そのため、英国からクレームが付いのだ。手直しがなされて、その後英国でも公開された。そしてこの映画は欧米諸国、南米諸国など多くの国々で一般公開された。

日本政府のポツダム宣言受諾の半年ほど前に全米で公開されていたのである。

インドのアッサム州レド(Ledo:ここまで鉄道が通じていた)からビルマ(現在のミャンマー)を通り、中国雲南省昆明(省都)までを結ぶ道路である。第二次世界大戦中に米国や英国が中国蒋介石軍に軍需物資を送る主要援蒋ルートである。

Source:map of Burma Road and Ledo road, ww2 US government West Point Atlas

ビルマ道路

1937年、日本が中国を攻撃し、中国の諸港を閉鎖したので、インドと接続する新しい補給ルートの必要性が緊急課題となった。中国はビルマから補給品を持ち込む道路を建設するために突貫プロジェクトを開始した。その目標は昆明からビルマのラシオ間に道路を建設しラシオからラングーンへの鉄道に接続することであった。

出所: Time Runs Out in CBI by Charles F. Romanus and Riley Sunderland(1958)p139

US Army official history

二本の道路(中国区間とビルマ区間)は多くの困難を技術的に克服して完成させることができたが、軍事的な成果は小さかった。

道路は雲南省の峻険な地形を曲がりくねって越え、低地ヒマラヤ山脈の穀倉地帯とメコン河とサルウィン河の峡谷を横切る。ビルマ道路は1938年に開通し、1940年までに、地均しと砂利敷き作業がなされて、10トン積載車両が通行出来る橋梁が架設された。しかし、日本の威迫を受けて、英国(当時は中立の立場であった)は1940年7月から10月まで、117マイル(約190km)のビルマ区間を通行閉鎖することによって日本の圧力に屈した。

日本の戦闘機が、ビルマ道路を通行中の車両を攻撃した。中国は、フライング・タイガーズ*(米国空軍義勇軍で、中国軍の制服を着て米国の最新式戦闘機を操縦する集団として有名である)の支援を受けて反撃した。1942年、日本軍のビルマ占領により、ビルマ道路の大部分で物資輸送が出来なくなった。

*Flying Tigers

https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Tigers

このサイトの邦訳サイトもある。『フライング・タイガース』

スティルウェルが指揮官となる

ビルマのラシオ(Lashio)が日本軍によって占領されて、中国軍部隊はインドに逃れた。1942年6月、中国・ビルマ・インド戦域米国軍司令官ジョセフ・スティルウェル将軍は、ビルマ北部を奪回し、新たに?町でビルマ道路に接続する400マイル(約644km)の道路を新設するために、インドに逃げ込んだ中国軍部隊を使用しようと考えた。

中国と英国は第二次ビルマ作戦として、この計画には関心を示さなかった。その代わり、中国を支援するためには、「こぶ越え」(ヒマラヤ越え)ルートで米空軍機全機が物資を空輸することを強く主張した。

米国は、信じられないような巨額の費用を投じて二つの戦略(道路建設と空輸)を実施することになった。

スティルウェル将軍は、モンスーン、ジャングル、さまざまな病気、そして日本軍の攻撃にもかかわらず、道路建設を行うことを遮二無二決定した。

レド道路(Ledo Road)

レド道路はジャングルと山岳地帯を通過する約400マイル(約644km)の未舗装の道路であり、ラングーンが日本軍により占領された後、(インドから)中国への主要な補給物資輸送ルート(援蒋ルート)であった。

それに加えて補給物資はコブ越え(標高の高いヒマラヤ山脈を越える)で昆明に空輸されていた。道路は、インドのレドと、ビルマ北部から中国雲南省昆明に至るビルマ道路に接続する既設のビルマ道路720マイル(約1159km)の接続するもので、きわめて困難な地形条件のなかで施工され、直径4インチ(約10cm)の石油パイプライン2本も道路脇に敷設された。

1945年1月、最初の輸送車列は、1100マイル(約1770km)の道路を24日かけて補給物資を中国に運んだ。

出所:Construction on Ledo Road 1944 Bulldozer in Operation South of Myitkyina

Time Runs Out in CBI by Charles F. Romanus and Riley Sunderland (1958) p39

US Army official history

1942年10月、レド道路プロジェクトが着工された。しかし、1943年中はほとんど進捗しなかった。

しかし、1043年10月から1944年8月までの間、スティルウェル将軍の北部戦闘司令部は日本軍を北部ビルマから掃討するために攻勢に出た。そして道路建設ができるようになった。レド道路は1945年1月下旬に開通した。レドから昆明まで連結した道路はスティルウェル道路と正式に命名された。しかし、スティルウェル将軍自身は1944年10月、同地の司令官の任務を解かれて米国へ帰国した。

レド道路建設は、ルイス・A.ピック将軍指揮下で、米国兵17,000人、その半数は黒人兵部隊によって建設された。死者は全体で1,133人、そのうち625人は戦闘で戦死した。35,000人以上の中国兵がこのプロジェクトに参加した。ピック将軍が建設した道路工事費用は1億5千万ドル。計画では輸送車隊の数は375であったが、それよりもはるかに少ない64の輸送車隊が編成されて、重砲15万トン、トラック2万5千台などを昆明へ輸送した。そして道路に並行して敷設されたパイプラインによってガソリンが輸送された。

戦闘

レド道路沿線では小規模な戦闘はあったが、大規模な戦闘はなかった。

1944年6月、日本軍部隊のNhpum Ga包囲攻撃*1で13日間苦戦した。約800人の日本軍部隊が攻撃してきてメリル大佐麾下の特殊部隊第二大隊(フランク・メリル大佐麾下の第5307混成旅団、別名"メリルズ・マローダーズ(Merrill's Marauders*2メリルの襲撃隊)"と呼ばれるジャングル襲撃戦専門の特殊部隊。ベトナム戦争でグリーンベレーとして復活)1100人の米軍兵と戦った。

ジャングルの高温で腐敗したラバと兵隊の死体のものすごい悪臭でぞっとするような状況の中で特殊部隊の兵隊達は撃ちまくったのである。

*1Combat at Nhpum Ga

In April, the Marauders were ordered by General Stilwell to take up a blocking position at Nhpum Ga and hold it against Japanese attacks, a conventional defensive action for which the unit had not been equipped. At times surrounded, the Marauders coordinated their own battalions in mutual support to break the siege after a series of fierce assaults by Japanese forces. At Nhpum Ga, the Marauders killed 400 Japanese soldiers, while suffering 57 killed in action, 302 wounded, and 379 incapacitated due to illness and exhaustion. Of the unit's 200 mules, 75 were killed by artillery and mortar fire.

Source: Wikipedia [Merrill's Marauders]

*2出所: http://shireibu.com/documents/ex_dec-01.html

レド道路論争

レド道路建設の価値についての論争は、その効果については最初からから評価に苦しんでいた。そしてこの論争はスティルウェル将軍を回想することの貢献要因となってきた。それにもかかわらず、新しいレド道路は、ビルマ道路の近代化にあたり中国の関心を呼び覚ました。評価するのは難しいこれらの軍事道路は、戦争終結に向けての中国の士気と能力に大きな影響を与えまた。武器貸与法に基づく十分な軍事物資補給は、1945年に、蒋介石軍三十師団の装備を充実させるために到着し、これらの師団が中国東部における日本陸軍第十一師団の進撃を阻止することができた。第二次世界大戦後レド道路はほとんど使われなくなり荒廃した。

出所:Burma Road and Ledo Road(ビルマ道路とレド道路の接続)

http://en.citizendium.org/wiki/Burma_Road_and_Ledo_Road

出所:The Burma Road (U.S. archives The pipeline runs parallel to the left side)

http://www.allpar.com/model/ram/burma-road-military-trucks.html

レド道路について、チャーチルは、大規模で、そして骨の折れる作業だらけで、通行する必要が生じるときまでには完成しそうにないプロジェクトである、といった。

ビルマ第14軍団司令官ウィリアム・スリム将軍はその著『敗北から勝利へ(Defeat into Victory)』の第十二章「北部戦線」でレド道路について次のようにコメントしている。

「私は、道路を建設すべきだというスティルウェルの考えには賛成した。スティルウェルのレド道路建設部隊は相当に高度の優秀性を備えているが、彼らのように、充分に装備され効率的に指揮された中国部隊ならば日本軍に勝利することができると信じている。施工技術面については、私は疑問を持っていない。英国人技師達は、アメリカ軍よりは、はるかに少ない技術器具類や重機類で、道路踏査・測量をして最初の80マイル(130km)の道路を建設した。そのことについては自信を持っている。

我々は、すでに中部戦線において、相互に安直かつくだらない通信手段を維持のために非常に多数の労働力を投入してきた。これまでスティルウェルと私は完全に一致していたが、私はスティルウェルの持つ二つの信念は持っていなかった。

私はこの道路建設について、戦争に勝利するために絶対に必要なものであるかと疑問を持った。

そして、いずれにしても、私は、出発点から間違っていたと思った。

太平洋におけるアメリカ軍の島嶼伝いに展開するという水陸両用作戦の方が、編成された中国軍とともにアジア大陸を縦断して前進するよりもより迅速な成果を挙げるだろうと確信していた。いずれにしても、道路が実際に成果を発揮するとしても、鉄道はカルカッタ(からレド経由)ではなくラングーン始点で建設開始すべきである。」

出所:ウィキペディア『レド道路』

参考サイト:

ルーズベルト大統領の蒋介石政権支援については下記の書物が参考になる。

バーバラ・タックマン著『失敗したアメリカの中国政策―ビルマ戦線のスティルウェル将軍』朝日新聞社(1996/2刊)

China-Burma-India theater

http://en.citizendium.org/wiki/China-Burma-India_theater

東アジアと南アジア、すなわち中国、ビルマ、インドにおいて、米軍、英軍、中国軍が蒋介石総統とともに1942年から1945年まで作戦行動を行ったことを指して、China-Burma-India theaterと表題を付けたのである。