論壇2016-01

『ビルマ・インパール作戦』

-英国と日本の両面から分析・論究-

その2 日本側からの観たインパール作戦 [1]

丸山静雄著『インパール作戦従軍記』を読む

記 :2016/02/14

改訂:2016/04/27

はじめに

太平洋戦争をテーマにしたドキュメンタリー番組『ドキュメント太平洋戦争』が1992年(平成4年)12月6日(第1回)から1993年(平成5年)8月15日(第6回)、全6回、『NHKスペシャル』として放送された。それがDVDとして販売されている(2008/08/22発売)。

それが単行本として、NHK取材班 編『ドキュメント太平洋戦争』シリーズ(角川書店、1993~1994年で刊行された。

筆者はその改題文庫版シリーズ(角川文庫 1995年刊)を購入して、第二次世界大戦、太平洋戦争関係の手引書として、定年退職後、自分として太平洋線の総括をしようと思い立った。

1995年(平成七年)前後は、太平洋戦争後50年目の節目で、その関係図書が多数出版された。

そして昨年2015年は太平洋戦争後70年目であった。これを記念してテレビでのドキュメンタリーや関係図書が出版されたが、50年目ほどのことはなかった。

1995年の戦後50年「村山談話」、2005年の戦後60年「小泉談話」を引き継いで戦後70年「安倍談話」が昨年8月閣議決定(2015/08/14)され発表された。

ここ三十年、十年目毎の節目で首相談話を発表するのが恒例になったが、その中身は太平洋戦争を次第に抽象化したものになってまった。このような談話の重要性がなくなってしまった。

しかし、いまだに日本国民自身が、満州事変・支那事変から太平洋戦争に至ったことについての総括がなされていないと筆者は考える。

[1] 丸山静雄著『インパール作戦従軍記』を読む

岩波新書 1984年(昭和59年)刊

本書の『はじめに-四〇年目の従軍記』において著者は、帰国後、そして十数年後の二回書くことを断念し、三回目に戦後四十年を経てなぜ「インパール作戦従軍記」を書いたかについて、次の通り述べている。

| インパール体験 インパール前線から辛うじて生還したあと、私はこの作戦について書いてみようと思った。 ……新聞記者として一行の記事すら書くことのできなかった「書かざる従軍記者」の鬱勃たる執念でもあった。 ところが友人や出版関係の知人は賛成してくれなかった。口をそろえて暗すぎるという。敗戦で打ちのめされた人たちは少しでも明るい明日を待望している、もう過去を忘れたい、負け戦の話は御免だという気持ちが強い、インパール作戦はあまりに暗い、救いがないというのである。 それから十数年を経過して、わたしはふたたびインパール作戦をまとめてみようと思い立った。 こんどは、いまさらインパール作戦でもあるまいと、友人たちはいった。というのは、この間、インパール作戦についてはかなりの本が書かれ、インパール以外のビルマの諸作戦についても数多くの本が刊行されていたからであろう。戦時中に書かれた戦記ものではビルマに関するものが多かったが、この傾向は戦後も変わらず、地域的にはビルマが最も多く戦争の題材としてとりあげられていたような気がする。それだけに読者は食傷気味で売れないだろうというのである。やむなく私は思いとどまった。 三度目に書く決意を固めたのは前著「インドシナ物語」(講談社 1981年(昭和56年)/10月刊)を書き終わったあとである。友人たちはいぜんとして消極的だった。わたしはアジアとの四〇年を越すかかわりあいを書いておこうと思ってペンをとりはじめたが、どうしてもインパールに関する部分が圧倒的に多くなり、全体としての本のバランスがとれなくなることに気づいた。 考えてみれば、インパールを含むビルマ各地の戦いについて数多く書かれていることは、それだけ人々を惹きつけるものがそこにあったということだろう。事実、インパール作戦は太平洋戦争の集約であったし、古来、日本が戦ってきた対外戦争の縮図を見る思いがした。書かれたものの多いのは必ずしも人びとの要求が満たされて関心が薄くなることではなく、むしろ古い読者層は関心をますます深め、さらに新しい読者層が開拓されつつあることであろうと、わたしは考えた。 …… わたしの場合は「戦争のあと」を見る結果になった。たしかに従軍記者としてあまり経験したことのないケースであったろう。 戦後三〇年ほどして、わたしが従軍していた弓師団山本支隊の本部付だった縣少尉に出会ったところ、かねがね縣少尉はわたしの行動を不思議に思い、いつか直接たずねてみたいと、わたしに話しかけてきた。 そのころ、わたしは山本支隊本部裏側の尾根道に下に、英印軍の遺棄していったテントを張って、ただ一人「住んで」いた。支隊には記事になるようなニュースも話題もない。仮にあったにしても送る手段がない。食糧はだんだん底をつき、饑餓がせまってくる。ところが、わたしは引き揚げるでもなく、じっと一人でいる。それを見ていて哀れでならなかったが、それだけに、どうして、こんなところに残り、いつまでも頑張っているのだろうかと、不思議でならなかったというのである。 わたしは、それほど深刻に考えず、「そこに兵隊がいる」からと答えた。また戦争というものを、この目でじかに見ておきたかったから、ともいった。縣少尉は、わかったような、わからないような顔をしていた。それから間もなく、わたしは惨たる敗走行に移るが、部隊本部の将校から見れば、わたしの行動は不可解だったにちがいない。奇妙な従軍記者と映っただろう。そういう従軍記者も存在したわけで、それは、それなりに記録しておく意味があったろうと、わたしは考えた。 戦争は10年経過しないと書けないと、いわれたものだが、10年では短すぎるような気がする。ものごとは一定の年月をおいて、はじめて客観的に見るゆとりが出てくるものであろうが、戦争の場合は、とくにそうだと思う。 ところが、戦争がまだほんとに清算されていないのに、早くも戦争を過去の出来事として忘れようとし、あるいはそこを避けて通ろうとする風潮のようなものがある。むしろ最近では軍備を増強し、仮想敵国をつくりあげ、敵対意識をあおりたて、ふたたび戦争への道を歩みつつあるかのような動きさえあらわれはじめた。そこに大きな危険性を感じ、わたしは放っておけないと思った。 pp:1-4 |

||

そして、その一回目から三回目にいたる著者の心境の変化を次のように述べている。

| 書くことの意味 インパール従軍について書いてみようと思ったとき、わたしを最初に駆り立てていたのは、どちらかといえば自己顕示欲だったと思う。従軍記者として最前線にありながら、一行の記事も書きえなかったことへの痛憤の思いが消えず、戦いの悲惨さ、そうした悲惨さが兵隊にしわ寄せられる戦いの実相は、わたしこそが見とどけたものであるという一種の「おごり」が心のなかにあり、それを書くことによってわたしの存在を誇示したいというひそかな願望があったようである。 二回目に筆をとろうとしたときには、十余年の歳月がわたしの視座にも若干のゆとりと客観性をあたえてくれたようで、自分のこと、日本の兵隊のこと、戦争のなかでの日本の立場に関心を奪われていた従来の姿勢から一歩離れて、わたしは他者のこと、アジアのことをより鮮明に考えるようになった。それまでは兵隊や民衆を弱者の位置におき、被害者としての立場から戦争を見ていたが、アジアのことに考えが及ぶとき、それはより明確に侵略者としての日本、加害者としての日本人を再発見することにほかならなかった。大東亜共栄圏は虚像であった。わたしは慄然とした。 三回目の発見は、インパール作戦は無用の戦いではなかったかという反省である。そのことは、これまでもときどき、ふっと想念のなかに浮かんでは消えていたが、英軍側の資料を調べ、当時の戦局全般に目を通して、そのことに思い至り、無用の戦いであったことを思いきって書くことこそがわたしに与えられた課題ではないかと考えた。 それには大きな勇気を必要とする。死線のなかから辛うじて生還した人たちは何というだろうか。遺族になんと説明するのか。わたしは、さんざん迷ったすえ、敢えて書くことにした。おそまきながら、わたしはまたジャーナリズムの責任についても真剣に考えるようになった。二度までも思いとどまり、三度目になってようやく書くことになった意味は、あるいは、そのへんにあったかもしれない。インパール作戦については、これまでにも何回か、わたしは短文を書いているが、それを一冊の本にまとめあげるのは、これがはじめてである。四〇年目の従軍記ということになるが、実は四〇年をかけてようやく私なりの従軍記の形ができたということでもあろうか。 pp:5-6 |

||

以下、同書本文の抜粋・要約とともに、それらについての筆者の考察メモを添付する。

| 一 インパール従軍 埃の進軍 著者は1944年(昭和19年)3月、インパール作戦に従軍するためラングーンに到着。すでに作戦ははじまっていたので、急いでマンダレーに向かい、そこから作戦軍(第十五軍・軍司令官牟田口廉也中将)司令部のあるメイミョウに向かった。 …… インパール作戦では厳重な報道管制が敷かれ、新聞記者は一律に戦場報道隊員とされ新聞社、通信社はそれぞれカバーする作戦面を割り当てられた。 弓兵団(第三十三師団)は毎日新聞、祭師団(第十五師団)は読売新聞、烈師団(第三十一師団)は同盟通信である。 朝日はこの作戦に先立って行われた第十八師団のフーコン作戦を割り当てられていた。 …… 著者は「遊軍」のような形でもよいから、とにかく作戦報道に加わり得ないものかと考えた。しかし、報道各社の大多数は強硬に反対した。それでもラングーン支局間の諒解を取り付けて、ようやくメイミョーに進んだ。 しかし、メイミョーで各社の前線報道班が結束して、著者の従軍を拒んだ。議論の末、著者が前線に出ることは認める、ただしニュース記事は書かない、といった妥協案が示された。 著者は万策尽きて、この妥協案を呑んだ。自分の目で見とどけておこうと心に決めた。このまま日本に帰って召集を受けるよりは、ましだろうとも思った。それまでに著者は二度召集されている。ただ一人、屈辱に胸を掻きむしられる思いでメイミョーを離れた。著者が入り込める地域は報道隊のいないところに限られる。そうなると、小さな部隊か、砲弾の飛び交う第一線しかない。 pp:8-18 |

||

著者が前線に到着した時点で、すでに「インパール作戦」は行き詰まっていた。

| |

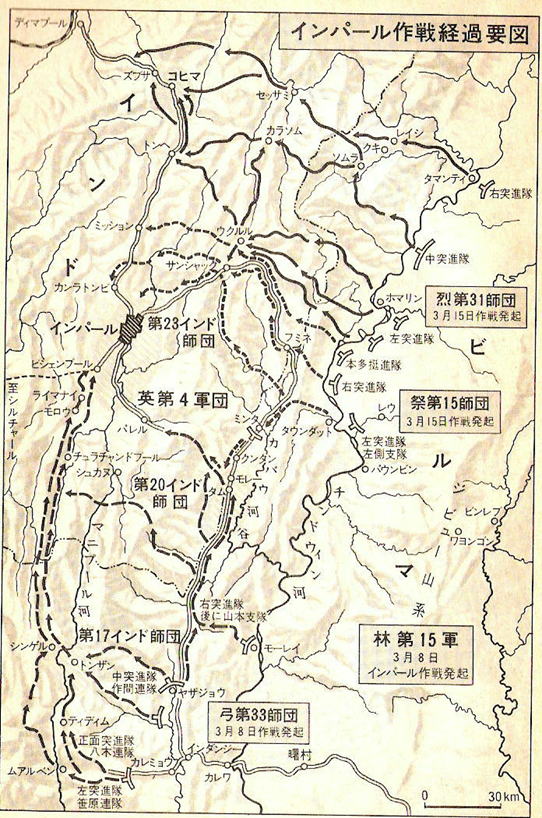

作戦は行き詰まる インパール作戦は1944年3月8日、開始された。 この日、第三十三師団(弓兵団)はモーライク附近でチンドウィン河を渡り、モーライク、ヤザギョウ、フォート・ホワイトの線から攻撃に移り、第十五師団(祭兵団)は3月15日、タウンダット南北地区でチンドウィン河を渡河し、また三十一師団(烈兵団)は同日、ホマリン、タマンティ間でチンドウィン河を渡り、それぞれジャングルを伐り開き、道をつくりつつウクルル山中を突進した。 この作戦は「戦略急襲」の思想にもとづいて組み立てられた。敵の意表を突く急襲によって「真面目の戦闘」(正面から堂々と攻撃して行くような戦法)を交えることなく一挙に敵を潰走させようというのである。 アッサム東部の雨季は五月中・下旬にはじまり、6月に入ると最盛期となる。そこで4月中・下旬までに突進作戦を終わり(本作戦期間は約一ヶ月)、その後、約一ヶ月をかけて防衛体制を確立し、雨季の本格化する前に雨季対策を整えておこうとした。このために各師団とも二十日分の食糧しか携行しなかった。 これに対しインパールを守るのは英印軍第四軍団、その第17、第20両師団はインパールの南部地区、日本軍側第三十三師団の正面地区に、また第23師団はインパール、ウクルル地区、日本側第十五、第三十一両師団の正面地区にそれぞれ展開、このほか一戦車旅団がインパールに配置されていた。各師団とも大体において将校は英人、下士官、兵はインド人、パキスタン人、ネパール人(グルカ兵)。全兵力の30%が英人、残り70%を植民地兵が占めていた。 祭、烈師団は予想を越えた深い密林と急峻な山地を進むのに苦労したが、チンドウィン川西岸地区に出ていた英軍の警戒部隊は小兵力で、陣地も「野堡」といわれる速成の野戦陣地だった。「堅塁」とされたケネディ・ピークの砲兵陣地も山の尾根を応急的に改造したものだったし、ウクルル山中には警戒部隊が撤収する際に急造した簡易な防塞があるだけだった。 …… こうして各兵団は四月初めまでにはほぼインパール平原を望む山中の高地(山地端)に到達、一部はインパール=コヒマ道をおさえる地点にまで進出、概ねインパール包囲の態勢を形成した。ところがインパール平原の入口には堅固な外郭陣地が構築されていた。英印軍の第4軍団はインパール平原に待機させていた機動火力をもって外郭陣地を支援させた。その熾烈な火力と機動力に各兵団は圧倒され、(日本軍に)損害が続出した。それに兵器、弾薬、食糧、医薬品が欠乏し、雨季も迫ってきた。砲兵、戦車、航空部隊の援護はほとんどなく、(最前線の)指揮官も相次いで倒れ、インパール作戦は完全に行き詰まってしまった。 著者は弓兵団の一支隊として兵団から遠く離れたチン・ヒルで作戦中の山本支隊の後を追った。 そして、チャモールに着いたときは、日本軍は各前線で英印軍の火力と機動力に圧倒されインパール作戦は完全に行き詰まっていた時期だった。その頃(報道)各社の前線報道部隊は作戦の前途に見切りをつけ、その大部分が後方のメイミョウに引き揚げていた。そのことを著者はあとで知ったのである。 pp:20-23 |

|

著者がこのように述べていることから推察すると、報道各社の前線報道部隊は銃砲弾が飛び交う最前線での戦場での取材はほとんどしていない。著者一人が最前線の戦いの実態を見た。

| 山本支隊は祭兵団と弓兵団の間隔を埋める補助部隊のようなものであった。 1944年(昭和19年)四月中頃、チャモールに進出していた山本支隊本部に到着。支隊は尾根影に張り付くように展開し、兵隊達は英印軍が敗走する際に棄てていったテントを小さく切って張り、そのなかに入っていた。 著者は尾根から少し下った斜面を均しテントを張った(畳一畳ほどの小屋)。食事は本部の兵隊さんが飯盒食を持ってきてくれる。ただし、水は自分で水筒を持って谷に汲みに行く。水浴も谷でする。 そして「ニュースを書かない記者」の従軍生活が始まった。 pp:19-20 |

||

出所:高木俊朗著『インパール』

| チャモールは第十五軍の前進拠点であるインタンギ(インダンジー)と英印軍の東南部拠点であるバレルのほぼ中間にあった。 チャモールから曲がり坂を上ると、尾根の頂点に出る。しばらく尾根がつづく。尾根の中間部がテグノパールで、そこから下り坂に移り、下りきったところにバレルはある。 山本支隊と英印軍第20師団の攻防戦はテグノバールで火花を散らしていた。チャモールに来てみると、山本支隊は補助部隊どころか、以外に強力な部隊であることがわかった。支隊長山本募少将、歩兵三個大隊(実兵は七個中隊)、戦車一個連隊(中、軽戦車三十余輌)、速射砲一個大隊(八門)、山砲(一個大隊十二門)、野戦重砲二個連隊(10センチ・カノン砲10門、15センチ榴弾砲8門)を擁していた。 歩兵部隊こそ少なかったが、全軍のうち戦車や重砲装備を持つ唯一の「火力突進隊」であった。インパールへの進行ルートのうち舗装路が通じているのは、このタム=パレル間だけで、従って、ここに火力と機動力とを集中したのだろう。弾薬の補給も容易で、これで錐揉みのようにパレルの堅陣目がけて突進しようというのである。 テグノパール陣地は十余の陣地から成り、陣地と陣地は舗装道路で連結され、一つの堅固な要塞となっていた。 パレル防衛の前進基地である。尾根の両側は広く、深い谷で、大規模な作戦行動は困難であった。バレルに達するには、この尾根の縦深陣地を一つ一つ潰して行かなければならない。 支隊はいちはやく前島中隊を先遣してテグノパール陣地の一角「前島山」を占領した後、4月8日から伊藤大隊をもって正面の陣地に攻撃をかけ、四つの陣地を攻略した。しかし前島中隊は英印軍の猛烈な砲攻撃に玉砕した。 伊藤大隊は苦闘ののち辛うじて「前島山」を奪回、さらに一陣地を占領したが、それまでに戦力を使い果たし、協力の戦車部隊も嶮峻な地形に妨げられて動けなかった。テグノパールの全陣地を攻略することは思いもよらず、しかもパレルの本陣地ははるかその後方にあった。 pp:23-24 |

||

山本支隊の装備は他の各兵団の装備に比べれば充実していた。それは他の兵団に比べれば前線への道路アクセスが整備されていたのである。他の兵団は道を伐り開きながら重砲・山砲等重量兵器類を前線に持ち込むべく奮闘した。

峻厳な山岳密林地帯のために、日露戦争時代の主力山砲を携行するのにもその数を絞り、しかも兵隊の人力で運び上げるという大変な苦労を重ねたことが、高木俊朗著『インパール』(第三十三師団(弓))に述べられている。

これについては、別項にて述べることにする。

著者は取材活動を次の通り述べている。

| 支隊本部に顔を出して支隊長から戦局の話を聞き、本部付将校から戦闘に関する書類を見せてもらう。前線に連絡に行ってきた将校、下士官から直接、その様子を聞く。これにもとづいて、前線陣地、重砲隊陣地、通信隊、患者収容所を順次訪ねる。ときには足をのばして野戦病院、兵站、異民族工作班、インド国民軍司令部、少数民族の部落に出掛け、またインド国民軍の前進部隊に同行して英印軍の側背地区に対する特務工作を見に行く。pp:27-28 飛び交う砲弾 チャモールは飛び交う砲弾の下にあった。英印軍の砲撃と銃爆撃は熾烈、執拗を極め、一日として止むときがなかった。チャモールの後方には重砲隊が前進してきていたが、重砲は発射音を聞いてから弾着音を聞くまでに40秒から50秒かかった。英印軍は高射砲の砲身を寝かして射ってくる。発射音は全く聞こえず、いきなり砲弾が飛んでくる。落下すると、パシャッと拡散した炸裂音がする。発射音と弾着は同時で、それこそ青天の霹靂のようだった。日本軍の重砲であれば、発射音を聞いてから壕に飛び込む余裕があったろうが、英印軍の高射砲は逃げ隠れする余地がなかった。 英印軍高射砲の弾着は極めて正確だった。観測機を使用し、ほぼ目標附近に落下する。 ……一日、テントの上空を越える弾丸は多い日には3000~4000発に達したろう。 pp:32 |

||

日本軍の重砲は旧式兵器であり、英印軍の高射砲は最新式のものが投入されている。そして撃ち込んでくる弾丸の多さが、英印軍の兵站・補給能力の高さを示している。

| ハリケーン そのころ英軍のハリケーン、スピット・ファイアーなどの戦闘機はモレー=パレル道の谷地を出撃の通路としていた。パレル基地を飛び立ち、カボウ谷地、チンドウィン河流域からシュエボー平原にわたる日本軍を探し出して攻撃し、再びパレル基地に帰る道筋にこの谷間を利用していたのである。 …… 戦闘機といっても、当時はスピードが遅く、小銃でも射てば確実に当たる距離にあった。しかし誰ひとり射とうとするものはなかった。射てば戦闘機が徹底的に反撃してくるし、戦闘機の通報を受けて高射砲隊が猛烈に砲撃してくることもよく知っていたからであろう。 私は不思議に思った。見つけたものが誰でも、どこでも射つようになれば、事実、撃墜されるものも出るであろうし、ハリケーンの行動はかなり制約されるであろう。そうした無抵抗がどれほどハリケーンの自由な行動を許し、日本軍への攻撃を思いのままにさせていたことであろうか。しかしインパール作戦では、そうしたことがあまりなされなかった。 pp:33-34 |

||

連合軍(英印軍と米軍)の航空戦力は新型機の導入などで順次増強されている。

一方、日本軍はシンガポール陥落までは制空権を握っていた。しかし、その後、度重なる連合軍との航空戦で戦闘機を消耗し、遠くニューギニア方面まで航空機を派遣しようとするなど、ビルマ戦線への航空機戦力の確保・補給がされなくなった。連合軍側は米軍新式戦闘機の投入などにより、制空権を握っていた。

日本軍側は「インパール作戦」開始時点ではすでに制空権を失っていた。第十五軍司令官牟田口廉也中将も航空戦力の支援については関心も持たず、敵の意表を突く急襲による短期決戦による勝利を確信していた。

これについては、高木俊朗著『インパール』(第三十三師団(弓:師団長柳田元三中将)に述べられている。別項にて述べることとする。

| 無言の抵抗 メアリー・マッカシーのルポ「ヴェトナム報告」(メアリー・マッカーシー著 新庄哲夫訳 河出書房 1968年刊 )によると、自転車に乗って走っていた一ベトナム人は頭上をヘリコプターが飛んでいるのに気づくや、自転車を降り、持っていたライフル銃でヘリコプターを狙って射ったという。結果はいうまでもなく、ヘリコプターからは「一個部隊を全滅しうる」だけのナパーム弾がその一人のベトナム人目がけて投下された。 ベトナム人が発射しなければ、あるいはベトナム人は殺されることはなかったかも知れない。しかし、ヘリコプターが搭載していた爆弾は一個部隊を全滅させたかも知れない。またベトナム人に自己の安全をより大事に考える心があったとすれば、おそらく他のベトナム人も自分の安全を優先させるようになり、全ベトナム人が一体となって米国に立ち向かっていった、あの戦いは戦いえなかったかもしれない。 インパール作戦で日本の兵隊たちがハリケーンを見過ごしていたのは、自らの安全をより大事に考えたためであろうかと、はじめ私は思った。しかし、のち、わたしは、ハリケーンを射つ勇気がなかったというよりも、自らの生命をかけてハリケーンを射つほどの大義名分をインパール作戦のなかに見出すことができなかったからではないだろうかと考えた。ハリケーンへの無抵抗は戦争目的のハッキリしない作戦への無言の抵抗ではかかったかと思う。兵隊の一人一人が納得しうるような戦争目的がなくして、どうして兵隊を死地に立たせることができるだろうか。 pp:33-35 |

||

著者は後述の「二 インパール作戦考」[誤解と誤算の戦争]で「インパール作戦」は「無用の戦い」であったと断定してる。戦争をするのに「大義」があるとすれば、インパール進攻作戦にはその「大義」があったのであろうか。日本軍首脳部は何ら根拠のない、夢想・願望を膨らませ、誤解と誤算を重ねて、神懸かりにどっぷりと漬った軍司令官の下で、太平洋戦争最後に、兵隊達はもっとも悲惨な「敗走千里」を強いられ、屍をさらした「白骨街道」となったのである。それについては、後段の「三 敗走千里」を体験した著者の体験が述べられている。

著者は、「インパール作戦」の山本支隊退却に伴い命からがらメイミョウ、ラングーン脱出、最後はサイゴンの収容所に入れられて、取り調べを受けた後釈放されて引き揚げ船で帰国した。

戦後は、再びアジアに特派員としてバンコクに駐在するなど朝日新聞外報部で活躍後、論説委員となって退職、その後大学教授に転身、多数のアジア関係著作がある。そのなかには『ベトナム戦争』(筑摩書房 1969年刊)がある。

戦後四〇年を経て著した『インパール作戦従軍記』なので、インパール作戦で連合軍戦闘機に対して発砲しようとしなかった日本軍兵隊とベトナム戦争で米軍ヘリコプターに対して一人ライフル銃で敢然と立ち向かったベトナム兵隊の気持ちを理解することができたのだ。

| 支隊長 そのころ、支隊長(山本募少将)は尾根影の、そのあたりでは最も安全といわれた地点に横穴式の豪を掘り、周囲を幾重にも石で囲み、その前にテントを張って司令部としていた。 ……副官の報告を受けているときでも、英印軍の砲撃を聞くと、支隊長は報告をそのままにしてすばやく壕に飛び込んだという。 将軍は滅多に、この安全な「司令部」から外に出なかった。私が前線にあった二、三ヶ月の間に将軍が外に出たのは、確か一回だけだったように記憶している。しかも、それは将軍より上級の将軍が「前線」視察に来たのを案内するためであり、第一線のよく見える山頂にまで足を運んだに過ぎなかった。 将軍は「司令部」から外に出ない理由を「将軍は危険を冒してはならない」「将軍は血を目にすべきではない。それによって憐憫の情を起こし、指揮統率にためらいが出るようなことがあってはならない」からだといった。 ……支隊長は毎日、当番兵に谷底か水を運ばせ、ドラム缶の風呂に入った。 支隊長には四人の食事係がついていた。コックは捕虜のインド人、西洋料理を専門にした召集兵、日本料理を専門にした召集兵の三人。もう一人が専属副官の大尉。大尉はもっぱら後方の貨物廠、病院、開拓班(カボウ谷地には現地自活のために農業、畜産専門の召集兵が派遣され荒地開拓に当たっていた)、山地民族の部落をまわって米、野菜、ブタを買い集めた。買い出し係である。少佐の高級副官もいた。 五月はじめだったと思う。牟田口軍司令官から「速やかにパレルに進出せよ」との督促電が来たという。弓、祭、烈兵団とも作戦が停頓し、山本支隊正面が軍の主攻撃方面とされたのに、一向に攻撃がはかばかしく進まなかったからであろう。 そこで支隊長は祭師団から配属替えになった吉岡大隊に側背からの攻撃を命じた。吉岡大隊はパレルの北東高地にたどり着き、これを占領したが、英印軍は猛然と砲火を集中し、その火力に吉岡大隊はひとたまりもなく潰走した。やむなく支隊長はテグノパール正面の攻撃に当たっている伊藤大隊長を支隊本部に呼びつけた。 伊藤少佐は先のアキャブ作戦で勇戦奮闘して軍司令官から感状を授与されたほどの経験豊かな指揮官だっただけに、砲兵、戦車、航空機の十分な援護なしに歩兵のみをもって縦深陣地を真正面から力攻するような作戦には疑問を持っていたといわれ、その旨を支隊長に進言したことがある。支隊長は激怒した。そうした関係からか、一時、支隊長は副官に大隊を指揮させて陣地攻撃を命じ、副官が負傷するや、伊藤少佐を差し置いて、部下の大尉に指揮させたこともある。 …… そのころ、一つの瘤をとるのに一回の突撃で成功したことはなく、二回、三回と反復して辛うじて瘤の一角に取り付く有様だった。支隊長(山本少将)の命令は峻烈で、一度、攻撃を命ずると、目標陣地を奪取するまでは同じ部隊に突撃を命じた。攻撃に失敗すると、指揮官(伊藤少佐)は支隊本部に呼びつけられ「反省のテント」のなかで謹慎を命じられた。 …… 薄暗いテントのなかで、指揮官は幾日も一人黙然と静座し、やがて「最後の突撃」をいい含められ、悄然と前線に戻ってゆくのであった。 部隊はほとんど絶望状態で突撃をくり返した。突撃で傷つく。担架にのせられて患者収容所に運ばれ、次いで後送されて入院する。やがて治癒すると、前線復帰が命じられる。これを三回、四回とくり返すものも少なくなかった。命令伝達のために前線におもむいた本部付将校の話を聞くと、壕のなかの兵隊の顔は土色で生気がなく、いつも目だけがなにかを訴えるように妖しく光っていたという。 最後の突撃 呼ばれて伊藤少佐は本部に来たが、なかなか支隊長は会おうとしなかった。伊藤少佐は「反省のテント」のなかに座って待った。やがて呼出があって伊藤少佐は支隊長の前に立ったが、攻撃失敗を口ぎたなくののしられ、「最後の突撃」をいいわたされた。 それとともに軍旗は大隊に帰され、攻撃には大本営から急送された弾薬があてられられることになった。伊藤大隊は第二一三連隊の主力だったので、宮脇連隊長の入院中、連隊の軍旗を捧持していたが、山本支隊長は伊藤大隊の攻撃ぶりに不満で、光輝ある軍旗を持たせることはできないといい、事実上、取りあげるような形で支隊本部へおいていた。それを漸く帰すことにしたのである。これでは「どうしても死ねということでしょう」と、伊藤少佐はさびしそうに一語を残して前線に帰って行った。 そのとき、伊藤大隊の第一線兵力は八〇名ほどに減じていた。いずれも壕内にひそみ、三、四〇メートルを隔てて英印軍と対峙していた。補給は困難をきわめ、夜になるのを待って予備隊が握りめしと、水筒を樽につめ、これを背負い、這って壕に届けていた。 伊藤大隊長は最後の突撃を決意した。その日の朝、重砲陣地は八時に突撃支援射撃を開始することになった。ところが七時半、三機の英軍機が重砲陣地の上空にあらわれ、しきりに旋回して砲の位置を探しはじめた。わたしたちはハラハラして時計を見た。位置を発見されたら最後である。といって伊藤大隊の突撃を見殺しにすることはできない。三機は編隊を組んで執拗に旋回する。 八時になった。間髪を入れず轟然たる発射音。驚いて見ると、編隊が陣地の上空を通過するのを待って発射したのである。見つからなければよいが-だれもが固唾をのんで見守る。重砲陣地は英軍機の編隊が頭上を通過するごとに一発ずつ射った。編隊が頭上に近づいてくるときには鳴りをひそめ、過ぎると、射ち出すのであった。 こうして発射速度こそ遅かったが、とにかっく重砲隊は敢然と掩護射撃をつづけた。伊藤大隊は奮然として通称伊藤山の一角を占拠した。しかし戦車を先頭とする英印軍の大逆襲に、またもやその一角を奪取されてしまった。 伊藤少佐は直ちに支隊長のもとに呼びつけられ、きびしく面詰された。そのあと少佐は前線に引き返したが、数日後、また本部に呼ばれた。夕方、わたしがたずねると、少佐は「反省のテント」のなかに座り、ぼんやり外を見ていた。…… 数日して解任の命が(伊藤)少佐に申しわたされた。一度占領した陣地を奪取されたのは「勝手に戦場を棄てた」ものだとして命令違反の罪に問われたのである。名大隊長といわれた伊藤少佐も追われる日がきた。……少佐はトラックに乗り、夕闇のなかに遠ざかっていった。 伊藤少佐の解任後、間もなくライマトル・ヒル攻撃計画が立てられた。……吉岡大隊が攻撃を命じられ、突撃は成功し山頂を占領したが、間もなく英印軍の反撃で山頂にあったものは玉砕した。こうして支隊は戦力の大半を失い、真面目の戦争を行う余地もなくなってしまった。10センチ・カノン砲を前線に推進してパレル飛行場に射ち込んでみたが、たちまち砲の位置を発見され、辛うじて引き揚げる始末だった。 次には井上大尉か15名をもって特別挺身隊を組織してパレル飛行場を急襲させた。……英印軍の陣地内に三日間ひそんで機会を待ち、ついに戦闘機用飛行場に入り、一人一機ずつ十三機を爆破、炎上させ、全員無事に帰ってきた。 司令官からは賞詞、感謝電が続々と寄せられた。わたしは支隊本部で井上大尉からその話を聞いた。しかし、もはや記事を送る手段はなかった(のち山本少将は無事日本に帰り、1945年4月、本土防衛の「決戦兵団」が編成されるや、中将に昇進して第214師団長に補せられた)。 pp:47-52 |

||

著者は山本支隊本部の一角に自分でテントを張り、山本支隊長の日常と指揮振りを観察したが、これが日本軍の師団や支隊指揮官の一つの典型的な姿であったのであろう。

山本支隊長・山本募少将は最も安全と思われる場所に横穴式の豪を掘り、周囲を幾重にも石で囲み、その前にテントを張って司令部としていた。砲撃を聞くと真っ先に壕に飛び込む。滅多に「司令部」以外に出ない。

著者の観察では、二、三ヶ月の間に外に出たのは、上級の将軍が前線視察に来たときだけであったという。しかも前線を望む山上付近からである。

「司令部」から外に出ない理由が、「将軍は危険を冒してはならない」「将軍は血を目にすべきではない。それによって憐憫の情を起こし、指揮統率にためらいが出るようなことがあってはならない」からだと、もっともらしい言い訳をしている。前線には怖くて行けない、実戦経験のなさを白状しているに過ぎず、前線の実態を把握する意志もなく、また到底できるわけがなく、後方の偉いさん達ばかりを気にしている。

その一方で、特権エリート意識だけは高く、毎日兵隊に谷から水汲みをさせて、風呂に入り、食糧調達に高級副官の少佐があたり、コックが3人もいるという豪華さである。

最前線の大隊長の支隊長への前線の戦闘に対する進言は、至極当たり前のことである。それを兵隊の敢闘精神で勝つのだと、強調しても、圧倒的な敵火力の前には無力であり、日本軍の火力の貧弱さとその補給力の弱さを露呈している。戦う精神力も必要だが、火力・戦車を駆使して、「大和魂」という人力だけでの攻撃を命じる士官学校・陸軍大学卒のエリートの実態がこれでは戦闘・戦争にはならない。敗戦は当然の帰結である。

厳しい前線での戦闘意欲だけは高いが、圧倒的に火力の劣る武器・弾薬、夜間ひそかに後方から届けられる握りめしで悪戦苦闘している大隊長以下の将官と兵隊達と支隊長の間の戦闘意識の違いと格差の大きさ、これでは戦に勝つことなど到底できるはずがない、それが「インパール作戦」前線の実態だったのである。

前線部隊が必死の戦闘で確保した場所も敵の圧倒的な火力・航空力に奪回されると、「反省テント」で謹慎を命じられ、「最後の突撃」を命ぜられる。一度占領した陣地を奪取されたのは「勝手に戦場を棄てた」ものだとして命令違反の罪に問われ、解任されて前線を離れた大隊長伊藤少佐の悲劇は、ほとんどの第一線の現場指揮官・兵隊達が「玉砕」の美名のもとに虚飾されたである。

山本支隊長は「インパール作戦」後、1945年4月、本土防衛の「決戦師団」が編成されるや中将に昇進して第二一四師団長に補された。まさに「一将成りて万骨枯る」である。

防衛省防衛研修所資料一覧(平成27年12月11日現在)には「山本募 インパール作戦の回想」(登録番号:南西-ビルマ-580)が登録されている。

インパール作戦の主戦場の地勢については概略以下の通りである。

| 空白の戦場 二つの丘陵 インパール作戦の主戦場はインドとビルマの国境地帯だった。国境地帯はパトカイ山系で、山系を西に越えるとインドのアッサムになる。山系は重畳たる山岳と丘陵からなる。そのころ、このあたりは英国さえ測量したことがなく、地図はなに一つ記入されるもののない空白のままであった。そこで「ホワイト・エーリア」と呼ばれた。 この地域には3000メートルを越す山が十指にあまり、最高サルチナ山は3500メートルもあり、一年中、雪に覆われていた。雨が多く、また深く密林に覆われ、長く文明社会から隔絶されていた。山系内の北部丘陵をナガ・ヒル、南部丘陵をチン・ヒルといった。 南と北の二つの丘陵は、北からナンパク、ナムタリン、マニプールの三支流を東に送り、チンドウィン河に加える。ナンパク河とナムタリン河にはさまれた地域がナガ丘陵である。ナガ丘陵の北端を流れるナンパク河の流域はフーコン渓谷という。ここは乾季一大草原となり、雨季には一転して湿原と濁流に変わる。インドとビルマと中国を結ぶレド公路はおもにこの渓谷を通る。昔は象の背で銀がひそかに運ばれたものだという。 チン丘陵はナガ丘陵の南部にひろがる。丘陵といっても1000メートルから2000メートルの山の尾根がうねうねとつづき、その間を大小無数の川が流れ、東流してはチンドウィン河にそそぎ、西流してはインドのマニプール平原に出る。山道は尾根から尾根を伝うことになる。チン丘陵でビルマとインドを結ぶ主要道路はチンドウィン河沿いのタム、モレーとマニプール州のパレルをつなぐ一本だけである。英印軍が作戦道路としていそぎ建設したもので、一部は舗装されていた。地形は西高東低で、山系とチンドウィン河の中間は低地となる。これをカボウ谷地という。川は谷地を西から東に流れる。川床は乾季には自動車道となるが、雨季には濁流と変じ、いっさいの通行を阻む。 ナガ丘陵地帯には20万から30万のナガ族が住んでいた。チン丘陵に住むのはチン人である。ナガ族といっても十数種の別があり、それぞれ言語、習慣を異にし、同じナガ族でも部落が違うと、言葉ひとつ通じないことがあった。文字通り原始未開の世界で、丘陵、平原、河川には虎、豹、大蛇、ヒル、大魚が棲息して人を寄せつけなかった。 pp:53-54 |

||

著者は、「インパール作戦」地域の地勢概況を述べたあと、ナガ族とチン人の当時の生活状況を述べている。これらの情報は日本軍工作班員から得たものでる。

二 インパール作戦考

高木俊朗著作のインパール作戦関係戦記は、インパール作戦に参加した第十五軍司令官牟田口廉也を主役とした隷下三師団、すなわち第三十三師団(弓:師団長・柳田元三中将)、第十五師団(祭:山内正文中将)、第三十三師団(烈:佐藤幸徳中将)、そして航空支援の第三航空軍第五飛行師団(高:田副登中将)、インパール牽制作戦を行った第五十五師団(花谷正中将)の各師団の戦闘状況を、戦後各師団関係者によってまとめられた従軍記録やその関係者に丁寧に聞き取り調査を行い、直接面談するなどしてまとめたドキュメンタリーである。したがって、インパール作戦に参加した各師団の指揮官、兵隊達がどのように戦ったかが主題となっている。

しかし、終戦後四〇年を経て書かれた「二 インパール作戦考」では、太平洋戦争におけるビルマ作戦の五段階について概観している。

冒頭で次のように記している。

| 太平洋戦争はアジア・太平洋における米国、イギリス、オランダの活動拠点を潰し、アジアに非西欧的な新しい秩序をつくる、それによって日本の自存自衛(大東亜共栄圏)をはかろうとしたものであった。 したがって三つの作戦がおこなわれた。ハワイ作戦(真珠湾奇襲)、フィリピン作戦、マレー作戦である。 自存自衛のためには石油資源の確保が先決条件となる。日本の手の届くところにある最大の石油資源はスマトラの油田地帯である。そこへの通路として日本軍はフィリピンからボルネオ、ジャワ経由でスマトラにいたるものと、マレーからスマトラに向かうものとの二つを選んだ。 それがフィリピン作戦とマレー作戦である。そうした日本軍の行動は米国の強力な太平洋艦隊が健全である限り不可能で、そこからハワイ作戦が構想された。もちろんシンガポールを基地とする英国の東洋艦隊の存在は大きな脅威で、マレー作戦にはスマトラ油田地帯への通路啓開とともにシンガポール攻略という大きな役割が与えられた。 マレー作戦を支援するために計画されたのがタイ進駐作戦とビルマ作戦である。マレー作戦をおこなうには部隊の通過地、補給基地としてタイが重要な戦略的位置を占める。そこで日本の影響下にその安定を確保することが欠かせない条件と考えられる。ビルマにしても同じで、そこに強力な英印軍が拠り、航空基地が存在していてはマレー作戦は大きな危険にさらされる。タイ、ビルマともマレー半島の側背にあるという戦略的位置が考慮されたのである。 ただし隊に対する作戦は初期の「進駐作戦」だけで、それ以降の作戦はすべてビルマにおいておこなわれることになる。これにはビルマ軍とインド国民軍が協力した。ビルマ作戦は次々に拡大され、のちには軍事目的、政治目的がからみ合って、きわめて政略的な作戦が展開される。その頂点がインパール作戦である。 pp:66-67 |

||

「大東亜共栄圏」構想やその実態については、別途論じる予定である。

歴史を振り返れば、日本の満州進出、すなわち昭和6年(1931年)9月18日の満州事変勃発から、昭和12年(1937年)7月7日、支那事変の勃発とその後拡大への道となった。それを警戒する英米仏との関係を急速に悪化させ、米国の航空機燃料・鉄鋼資源対日輸出制限となる。昭和15年(1940年)9月27日の日独伊三国軍事同盟の締結により、仏領インドシナへ進駐して事態打開を図ろうとした日本に対し、米国は石油輸出全面禁止などの経済封鎖策をとった。その結果、日本は自存自衛を図るためには、一番近くにあるスマトラの石油資源確保が必要となった。

日本軍はハワイ作戦を開始し、1941年12月8日、真珠湾を攻撃、米国太平洋艦隊に打撃を与えた。

同じ日、フィリピン作戦も開始された。ルソン島クラーク基地を襲撃、アメリカ極東航空軍は兵力の過半を失った。10日には日本軍航空部隊はマニラ湾内のキャビテ軍港および在泊艦隊を空襲して大きな損害を与えた。これらの航空撃滅戦の結果、制空権・制海権は日本軍のものとなった。

第14軍の一部は12月8日にバタン島、10日にルソン島北端のアパリとビガン、12日にルソン島南端のレガスピーに上陸、現地の飛行場を確保して航空部隊を前進させた。第14軍主力は22日にリンガエン湾に、第16師団主力は24日に東岸のラモン湾に上陸した。1942年1月2日午後、マニラは陥落した。

そしてインドネシアのスラバヤ沖海戦(1942年2月)、バダヴィヤ沖海戦(1942年2~3月)へと進んだ。

さらに同じ12月8日、マレー作戦として英領最北端コタバルに上陸、12月10日マレー半島東方沖で、日本海軍航空部隊と英国海軍東洋艦隊の間で戦闘が行われた。マレー半島に上陸した日本軍は急進、南下して1942年2月15日シンガポールは陥落した。

ビルマ作戦は五段階に分かれる。

『ビルマ・インパール作戦 その1 英国側から観たインパール作戦』(2015/11/02up)の[1] で著者の日英ビルマ攻防戦5段階を紹介して略記したが、日本軍側から視た五段階の目的と結果を略述する。

これには大本営の思惑、南方総軍、ビルマ方面軍およびビルマ進駐師団の事情などが複雑に交錯している。

| 第一段階(1941年12月~42年3月) タイ進駐、南部ビルマ(テナセリム地区)攻略、ラングーン攻略の三作戦がおこなわれる時期である。 作戦部隊は第十五軍(軍司令官飯田祥二郎中将)の二個師団(第五十五師団竹内寛中将、第三十三師団桜井省三中将)その他で、総兵力は3万。「南部ビルマの要域」に英印軍がある限り、マレー作戦は絶えず側背から脅かされるので、同要域を確保することによって英印軍の脅威を除こうとした。 第二段階(1942年3月~5月) 「北伐作戦」(戡定[かんてい:勝って乱を鎮める]作戦)の行われる時期である。 ラングーンを攻略した第十五軍が敗走する英印軍、重慶軍を追って北上し、ほぼビルマ全土を占領する。 作戦部隊は前記二個師団の他に新加入の二個師団(第五十六師団渡辺正夫中将、第十八師団牟田口廉也中将)。 この時期の作戦目的は、軍事的、政治的に拡大され、重慶軍、英印軍の撃滅、援蒋ルート(ビルマ・ルート)の遮断、中国、インドに対する圧力の強化がうたわれる。マレー作戦が順調に進展したこと、英印軍、重慶軍の抵抗が意外に脆く、この機に乗じて、これらの兵力を一挙にビルマ全土から一掃すべきという主張が強まってきたこと、援蒋ルートの遮断を完成するには援蒋物資揚陸港ラングーンをおさえるだけでは不十分、北ビルマ、雲南に兵を入れる必要があると考えられていたことなどによる。 しかし、大本営はもともとビルマを長期持久戦を遂行するうえでの南方要域の「北翼拠点」として注目していた。 北翼拠点とは援蒋ルートを切断し、英・印間のクサビを打ち込んで両者の離間をはかりうる戦略的要機を備えている地点という意味であった。大本営は開戦当初からビルマ全域での作戦を実施することを考えていたという(服部卓四郎著「大東亜戦争全史」第二巻)。したがってビルマ進攻にあたっては、攻略の範囲は「ビルマの一部」「南部ビルマの航空基地」とされただけで、作戦計画、攻略命令は「状況これを許す限りビルマ処理のための作戦をおこなう」「ビルマに対する爾後の作戦を準備すべし」と、あらゆる可能性が秘められていた。第二期における作戦目的の拡大は予定の筋書きだったといえる。 「ビルマ処理のための作戦」は援蒋ルートの遮断(日中戦争の解決)を主目的とした。重慶に後退した国民政府は当時、四つの補給ルートによって連合国からの戦略物資を得て日本軍に抵抗していた。第一は西北ルートで、ソ連から新疆省、甘粛省を経るもの、第二は沿岸ルートで、華中、華南の沿岸や広州湾、香港を経るもの、第三は仏印ルートで、ハイフォンから滇越線を経て昆明に出るか、ハイフォンからランソンを経て南寧、百色に出るもの、第四はビルマ・ルートで、ラングーンからマンダレー、ラシオを経て昆明に出るものである。このうち仏印ルートによって送られる軍需物資の量がもっとも多く、次がビルマ・ルートであった。日中戦争の進展にともなって西北ルート、沿岸ルートの補給能力は大幅に低下し、仏印ルートもまた日本軍の進駐(北部進駐は1940年9月、南部進駐は1941年7月)によってほとんど補給機能を失っていた。それだけにビルマ・ルートの役割が大きかったのである。 第三段階(1942年6月~43年8月) 日本軍がビルマの国境線に進出、全ビルマをほぼ支配下において防衛態勢に入る時期である。 重慶軍のうち主力はビルマ・ルート~保山方面に、一部はフーコン渓谷を経て東部アッサムのレド方面に、英印軍主力は北ビルマからマニプール方面に、その一部はアキャブ方面からチッタゴン方面にそれぞれ退却し、日本軍は重慶軍、英印軍をビルマ領内からほぼ一掃し、ビルマ・ルートの遮断、インドにある英国への圧力強化という作戦目的が達せられたかに見えた。そこで連合軍の反撃を封じてビルマ全土の安全を確保することに主任務が移る。 積極論と消極論 ビルマの防衛、ビルマの安定を如何に確保するかについては、さまざまな意見があって、激しい議論が戦わされたが、代表的な見解は二つあった。 積極論を代表するのが南方軍総司令部が最初にまとめた二十一号作戦計画である。航空部隊を以てカルカッタ方面における連合軍の航空基地をたたき、その間に地上部隊を以て東部アッサムとチッタゴンを奇襲攻略し、援蒋航空路を遮断するというものであった。 消極論は作戦軍(第十五軍)はタイ・ビルマ国境を突破してビルマに進攻して以降、行軍、戦闘の連続で、部隊の疲労がはなはだしいこと、それに東部インドへの進攻作戦となると、補給がきわめて困難だという二つの理由から、ほぼ国境線を確保してビルマの防衛をはかろうとするものであった。 結局、積極論は退けられ、第十五軍は雲南方面に第五十六師団(師団長松山祐三中将)は、フーコン方面に第十八師団(師団長牟田口廉也中将)、アラカン方面に第三十三師団(師団長柳田元三中将)、南西沿岸方面に第五十五師団(師団長古閑健中将)を配し、新たな防衛態勢を取った(1942年12月1日)。 連合軍の反撃 ところが新しい防衛態勢が整う間もなく、連合軍は三方面から反撃を開始した。すなわち雲南方面では重慶軍が着々と配備を強化して攻撃に転じ、アキャブ方面でも英印軍が兵力を増強して攻撃を加えてきた。1943年2月になると、西北ビルマ方面では、ウィンゲート准将の指揮する一個旅団の挺身部隊が長駆、進入してきた。そのうえ東部アッサムでは、ラシオ-龍陵-保山-昆明という新しいビルマ・ルート(レド公路)の開設が急ピッチで行われ、先にアッサムに入った重慶軍を米式装備の新師団に改編する作業も進みつつあった。これら一連の行動は連合軍が各戦線とも相呼応して反撃作戦に転ずる兆候と考えられた。 事実、連合軍はカサブランカ会談(1943年1月25日、ルーズベルト、チャーチル両首脳会談)でビルマ奪回作戦を行うことを決定し、それにもとづいて米英作戦関係首脳者間で、43年11月を期し、雲南、レド方面から重慶軍が、カレワから英印軍がそれぞれ進撃し、ビルマ南西沿岸に英印軍が上陸してラングーンを取り返すという総反攻構想が検討され、その手始めに怒江(サルウィン河)、レド、インパール各正面から限定攻撃に出ることが合意されていたのである。 ビルマ方面軍 そこで、これに対応するために1943年3月、ビルマ方面軍が設置された。司令官には河辺正三中将が新任され、司令部はラングーンに置かれた(4月3日、編成完了)。第十五軍司令官には牟田口中将が任命され、司令部はメイミョウに置かれた。方面軍は第十八師団(田中新一中将)、第三十三師団(柳田元三中将)、第五十六師団(松山祐三中将)、第三十一師団(新設、佐藤幸徳中将)、第十五師団(新設、山内正文中将)、第五十五師団(方面軍直轄、古閑健中将)の六師団を擁し、その任務はビルマの安定を確保することにあるとされ、そのための防衛線は雲南(サルウィン河)、フーコン盆地、ジュピー山系、アラカン山系を連ねる要線とされた。 しかし、防衛戦は1942年末からの連合軍の反攻作戦で次々に突破されていたし、43年2月8日からの(ウィンゲート准将の)挺身旅団の遊撃作戦は国境防衛線によるビルマ防衛の思想を根底から揺さぶった。西北ビルマ方面では、どの要線によってビルマの防衛をはかるか、一応、防衛線は国境線、チンドウィン河、ジュピー山系の三つが考えられたが、ウィンゲート挺身旅団は、その三つをことごとく無力化した。 第十五軍は国境線を越えての進攻作戦は禁じられていた。そうなると、一歩退くことになろうが、退いて、はたして、どの線で防衛態勢を組み立てうるか。雲南方面もサルウィン河による防衛線は崩れ、アキャブ方面もアラカン山系による防衛はほとんど不可能になっている。第十五軍、方面軍の苦悩は深刻で、そうした苦悩の中から再び頭をもたげてきたのがインパール進攻作戦である。 第四段階(1943年9月~44年8月) この段階はインパール作戦の行われる時期である。 このとき連合軍はニューデリーに東南アジア軍司令部(1943年8月25日創設。最高司令官はルイス・マウントバッテン海軍大将)、カルカッタに第十四軍(指揮官スリム中将)、インパールに第四軍団(軍団長はスクーンズ中将。兵力は第十七師団=トンザン、第二十師団=タム、モレー、第二十三師団=インパール北東部)、コックスバザー(アキャブ正面)付近に第十五軍団(軍団長はクリスチンソン中将。兵力は第五師団、第七師団、第八十一連隊)、北部戦線(レド、フーコン谷地、ミイトキイナ方面)に新編第一軍(指揮はスティルウェル中将・米国陸軍)、兵力は第二十二師団、第三十八師団、戦車隊、カチン兵部隊、米軍連隊)、雲南方面重慶軍(雲南遠征軍。兵力は第十一集団軍、第二十集団軍)という配置だった。 これに対して日本軍はラングーンにビルマ方面軍司令部(1943年3月27日創設。通称森。指揮官は河辺正三中将)、メイミョウに第十五軍(通称林。司令官は牟田口廉也中将。1943年1月30日任命)、プロームに第二十八軍(1944年1月30日編成、桜井省三中将。兵力は第二、第五十四、第五十五の三個師団)、メイミョウに第三十三軍(1944年4月29日編成、本多政材中将。兵力は第十八、第五十六の二個師団。のち第五十三師団を増強)という配置だった。 第十五軍の構成は、第三十三師団(通称弓。師団長は柳田元三中将。のち田中信男中将)、第十五師団(通称祭。師団長は山内正文中将。のち柴田宇一中将)、第三十一師団(通称烈。師団長は佐藤幸徳中将。のち河田槌太郎中将)の三個師団であった。第十五軍の参謀長は小畑信良少将(のち久野村桃代少将)であった。 総兵力は、連合軍側が英印軍120万、アメリカ軍と米支連合軍10万、重慶軍30万、計160万。それに対してビルマ方面軍の総兵力は日本軍22万、インド国民軍一万余、ビルマ国軍一万余、計25万であった。pp:66-76 作戦計画 インパール進攻作戦の計画は大体において牟田口司令官の腹案に沿い、ラングーンにおける兵棋演習(1943年6月24日~6月27日)での検討を経てまとめられ、8月はじめ大本営から南方軍に対し作戦準備実施の指示が出された。南方軍は指示にもとづいて8月7日、方面軍に対し作戦の準備を命じ、方面軍は8月17日、第十五軍に対して作戦準備要綱を示達した。第十五軍は作戦構想を決定し、8月25日、メイミョウに隷下兵団長と幕僚を集めて兵棋演習を行い、インパール作戦に関する意思統一を図り、さらに12月22日から26日までメイミョウで兵棋研究を行って計画を煮詰めた。 これまでにもインパール作戦の可否については具体的な作戦計画を含めて賛否両論があったが、結局、作戦認可の方針が決まり、(大本営)参謀総長は1944年1月7日、認可する旨の指示を南方軍に出し、南方軍、方面軍を経て第十五軍は1月19日、作戦実施の命令を受領した。 インパール作戦は弓師団を主力と見せていち早く行動を起こし、南方からインパール平原目指して北上させる。弓兵団正面に英印軍の注意を引きつけておいて、祭師団を東方からインパールに向かって西進させる、その間に烈師団は企図を秘匿して最北端のウクルル山系に入り、ここを突破して長駆コヒマに出る、それによって英印軍の退路を断ち、英印軍をインパール平原に包囲、撃滅するという構想であった。 誤算 ところが、第十五軍がインパール作戦を開始しようとする直前(1944年3月5日)になって、連合軍は再びウィンゲート准将の指揮する大空挺部隊を第十五軍の後方地区に投下した。空挺部隊によって指揮系統、補給線は寸断され、第十五軍は進攻作戦を展開しうる態勢になかった。参謀の中にも積極的に支持する者はなく、兵団長となると、全員が反対した。しかし牟田口司令官はそのまま進軍を命じた。ビルマの雨季はだいたいにおいて五月から十月までである(乾季は十一月から翌年四月まで)。そこで雨季に入る前の約一ヶ月で作戦を終わろうというのである。 作戦はほぼ計画通りに進み、各兵団ともインパール平原の外郭線にはたどり着いたが、そこに英印軍の集中砲火を浴びて立ち往生してしまった。各兵団長は作戦の遂行に疑義を持った。 ところが、牟田口司令官は兵団長を次々に解任し、あくまで作戦を強行しようとした(第三十三師団長柳田元三中将=1944年5勝ち10日解任、第十五師団長山内正文中将=6月10日解任、第三十一師団長佐藤幸徳中将=7月5日解任。なお第十五軍参謀長小畑信良少将も牟田口司令官と意見が合わず、1943年5月26日解任されている)。 ついに大本営は1944年7月3日、インパール作戦の中止を決定した(7月7日、サイパン陥落、7月18日、東条内閣総辞職)。 作戦中止命令は大本営から南方軍に、南方軍から方面軍に(7月5日)、方面軍から第十五軍(7月10日)に伝達された。第十五軍は7月10日、隷下師団に対し、攻撃任務を解き、戦線整理を命じた。(3月にはじまった)チンドウィン渡河から四ヶ月にして、幾万の遺体を雨と密林のなかに曝したままインパール作戦には終止符が打たれたのである。 第五段階(1944年9月~45年8月) この段階は敗走期にあたる。第二期作戦(1942年3月~5月)の裏返しである。 インパール作戦は失敗し、第十五軍は1944年7月10日、戦線整理にはいり、逐次撤退を開始した。連合軍は全戦線で活気づき、いっせいに進出してきた。もはや北ビルマの防衛は困難となり、ビルマ方面軍は「南ビルマの要点」を確保することに作戦を大きく後退させた。そこで方面軍は連合軍の進出を可能な限り遅らせ、その間に部隊を収容し、建て直そうと、各地にさまざまの作戦を展開した。断作戦(印支地上連絡遮断作戦)、完作戦(インド洋沿岸正面に来攻する連合軍に対する作戦)、盤作戦(マンダレーとイラワジ河畔に来攻する連合軍主力に対する作戦、イラワジ作戦)、トングー会戦、シッタン会戦である。 断作戦は雲南遠征軍(重慶軍)、米支連合軍(新編第一軍)の総反攻をはね返し、北ビルマをなお確保して援蒋ルートの再開を阻止しようとするもので、第三十三軍があたり、1944年9月12日に開始された。しかし重慶軍、米支連合軍の圧力に耐えかねて失敗した。10月から第二次、第三次、第四次断作戦を相次いで実施したが、いずれも成功せず、じりじりと後退させられた。 完作戦は、南西沿岸正面に対する英印軍第十五軍団の攻撃を阻止し、同正面を防衛しようとするもので、第二十八軍があたり、1944年10月開始された。 盤作戦はマンダレー正面に迫る英印軍の攻撃を食い止め、マンダレー以南の中部ビルマをなお確保しようとするものであった。断作戦失敗の後、断作戦参加部隊の一部を加え、完作戦正面からも一部部隊を抽出して増強、ビルマ方面軍の運命をかけた一大会戦の構想であった。ところが、態勢の整わないうちに400輌の機甲部隊がシュエボー前面に来襲、また不意を衝いて四個兵団の英印軍が側面から急襲、さらに強力な機甲部隊がメイクテーラ本陣の中央部を突破、第十五軍、第三十三軍は潰乱状態に陥り、たちまちマンダレーを奪取されて、この作戦も失敗した。 やむなくビルマ方面軍はトングー会戦を準備した。しかしその布陣が整わないうちに、またもや連合軍の機甲部隊に突入されて、トングー会戦の構想は一瞬にして崩壊した。やむなく方面軍は4月23日、司令部をモールメンに移し、シッタン河の線に最後の防衛線を敷いた。しかし5月2日には首都ラングーンを奪回された。間もなく8月となり、無条件降服の日がきた。テナセリム防衛に始まったビルマ作戦はテナセリム防衛の降り出しに戻って終戦を迎えた。 pp:66-81 |

||

| ビルマ軍とインド国民軍 ビルマ作戦には、ビルマ独立義勇軍(BIA=Burma Independence Army)とインド国民軍(INA=Indian National Army)が参加した。 ビルマ独立義勇軍は太平洋戦争の開戦直後、ビルマから脱出してきたタキン党員(反英独立運動を推進するビルマ人の政治結社)、タイ在住のビルマ人など227名を糾合してバンコクで結成された。背後で指導にあたったのは大本営直属のビルマ工作機関として密かに結成された南機関(機関長鈴木啓司大佐)であった。 …… 義勇軍はビルマ作戦の第一期(1941年12月~42年3月)、クジャクの模様の付いた腕章を左腕にまき、「ドーバマ」(Daw Burmaタキン党の党歌。「われらのビルマ」という意味。ビルマ式万歳)を連呼しつつ日本軍とともにタイ・ビルマ国境を突破してビルマ領に入った。義勇軍は英印軍の動静を探り、あるいは英印軍の側背に行動して日本軍の攻撃作戦を大きく助けた。 独立義勇軍といってもロンジー・スタイル(ビルマ人の伝統的服装で、腰に長い布を巻き付けただけの姿)のものや、ショート・パンツにシャツ一枚といった服装が多く、武器といえば刀、棍棒、竹槍、古鉄砲に過ぎなかったが、意気は高かった。どこでも大歓迎で、若者たちが次々に参加し、ラングーンに入ったときには五千名近くに膨れ上がった。それだけ独立へのビルマ人の期待が強く、義勇軍は干天の慈雨のようにビルマ人に迎え入れられたのである。 第二期作戦(1942年3月~5月)に入ると、義勇軍は二個師団、一個連隊、一独立守備隊に改編された。オンサン(アウンサン:アウンサン=スー・チーの父)を軍司令官とし、第一師団(三連隊。師団長はボー・ネウィン大佐)、第二師団(三連隊。師団長はボー・ゼヤ大佐)、独立連隊、ラングーン守備隊である。総兵力は約二万七千名だった。 義勇軍はイワラジ河の西岸地区を北上し、日本軍の手の及ばない地域をカバーした。装備は悪く、補給も思うに任せなかったが、義勇軍は遠くバーモ、タマンティ、アキャブにまで進出した。同時に一部を以て首都ラングーンの防衛に任じ、さらに日本軍が通過した後の治安維持に当たった。 第三期作戦(1942年6月~43年8月)に移ると、義勇軍は再度改編され、三個大隊(三千名)編成に縮小された。軍司令官はオンサン将軍であるが、軍の名称はビルマ防衛軍と改められた。義勇軍は国内警備や対空防衛にあたった。 1943年8月1日、ビルマは独立し、それとともに防衛軍はビルマ国軍と改称された。兵力は一万五千名だった。 しかし、その主任務はもっぱら日本軍の後方警備であった。 これは第四期作戦(1943年9月~44年8月。インパール作戦期)、第五期作戦(1944年9月~45年8月)でも継続され、ビルマ軍は名実共に日本軍の補助部隊とされた。 これはビルマ軍に大きな不満を与えた。ビルマ軍は創設以来、ビルマの独立がかけ声だけで終わるのではないかと恐れていたが、こうした実情を見て、日本軍の下ではビルマの真の独立はあり得ないことを知った。 折から第十五軍によるインパール作戦は失敗し、連合軍はチンドウィン河、雲南、アキャブ各方面から一斉に迫りつつあった。 …… オンサンは密かに連合軍と連絡を取り、日本軍の敗退後、いかにしてビルマの独立を勝ち取るかに心を砕いた。 オンサンの得た結論は、ビルマ独立の「証し」を立てることによってビルマの独立を連合軍に認めさせることであったようで、かくてオンサンは1945年3月27日、日本軍の指揮系統を離れ、全部隊を携えて日本軍に向かって攻撃を開始した。ビルマ防衛の天王山ともいわれた「盤作戦」(イワラジ会戦)にも敗れ、中部ビルマの要衝メイクテーラすら連合軍に奪回されたときである。ビルマ国軍の反乱-日本軍の傀儡でないことを示す「あかし」はそれ以外にないと、オンサンは考えたのであろう。 pp:81-85 |

||

オンサンはアウンサンのことでアウンサンスーチーは末娘である。

太平洋戦争終了後、英国はビルマの完全独立を許さず、再び英国植民地となった。アウンサン率いる愛国ビルマ軍は英国指揮下のビルマ軍に合併された。10月には英領ビルマが再建される中、翌1946年1月、アウンサンは軍を去って反ファシスト人民自由連盟(AFPFL)総裁に就任し、英国政府との交渉をはじめとする独立問題に専念することになった。以後、彼は英領ビルマと英国に対し自治を要求し続けた。

アウンサンは1946年9月、英領ビルマ政府の行政参事会議長に任命され、国防と外務を担当する重責を負った。

しかし、なお反英独立主義者であり、完全独立を目指して活動を続けた。英軍の将校のうち、アウンサンに反感を抱いていた者が何人もいた。

1947年1月27日、クレメント・アトリー英国首相と、1年以内の完全独立を約束する「アウンサン・アトリー協定 (Aung San-Attlee Treaty)」に調印(Aung San-Attlee Agreement)した。マウントバッテン卿がアウン・サンらにお墨付きを与えた結果、連合国軍はアウン・サンを戦犯にすることができなかったのである。2月には国内各派のリーダーたちと、ビルマの独立に向け連帯と協力を確認する「パンロン合意」を発表したが国内は混乱を続けていた。4月には制憲議会選挙でAFPFLは202議席中196議席を獲得し圧勝したが、完全独立に向けての英国との厳しい交渉や、何度にもわたる会議で国内対立の解消と国家統一への道を模索し続けていた。

1947年7月19日、6人の閣僚とともに暗殺された。32歳であった。翌1948年1月4日のビルマ独立を見ることはできなかった。

出所:ウィキペディア

| インド国民軍 インド国民軍はマレー作戦のインド兵捕虜を中心に1942年9月1日、シンガポールで編成されたもので、当初兵力は一万五千名、それに間もなく東南アジア各地に在住するインド人青年五千名が加えられて総数二万名の大部隊となった。国民軍はインドの独立運動を刺激し、インドから英国を閉めだし、それによって太平洋戦争を解決したいとする夢のような政略構想のなかで生まれた部隊である。その点、他の東南アジア各地で組織された義勇軍とは性格的に異なるものを当初から持っていた。 国民軍は1943年10月21日、シンガポールに自由インド仮政府が樹立され、スバス・チャンドラ・ボースが政府主席、インド国民軍司令官に就任するに及んで軍隊としての形を整え、またインド解放の意識を強く持つようになった。やがて二つの遊撃師団が編成され、さらに第三遊撃師団の編成も進みつつあった。 かくてビルマ政府の合意を得て、1944年1月7日(ビルマ作戦の第四期)、仮政府は空路ラングーンに入った。しかし国民軍の移駐は日本軍自身が輸送機関を十分に持っていなかった関係もあって、予定通りには進ます、第一遊撃師団は陸路タイ・ビルマ国境を越えた。車輌行動に慣れたインド人部隊にとって徒歩による国境突破は想像を超える難行軍だったが、祖国インドも近いと、部隊は難路を克服、さらにラングーンに進み、休む間もなく相次いで前線に向かった。 日本軍との作戦協力については、方面軍とボース首席との間で意見が合わず、かなり紛糾したが、結局、第一遊撃師団(師団長キャニー中将)の第一連隊はアラカン地区に、第二、第三連隊は山本支隊正面に、第四連隊は烈兵団方面にそれぞれ出動してインパール作戦に全面的に協力することになった。国民軍は、遊撃、特務、情報、補充の四隊編成が取られた。 国民軍の育成、強化、国民軍と日本軍との連絡には藤原機関(機関長藤原岩市少佐)、岩畔機関(機関長岩畔豪雄大佐)、光機関(機関長磯田三郎中将)が相次いで組織されて、これにあたった。 私が従軍している山本支隊正面には第2連隊(連隊長キャニー大佐)が展開し、もっぱらバレルにある英印軍第二十師団の側背攪乱に当たった。連隊は積極的に行動し、勇敢に戦った。しかし、インパール作戦の失敗によって日本の政略は崩壊し、インド独立へのボース主席らの期待は空しく潰えた。国民軍はアッサムの雨に打たれ、饑餓と疾病に悩まされつつ前線から下がった。 pp:85-88 |

||

1945年8月15日の日本の敗戦により、日本と協力して英国と戦いインド独立を勝ち取ることは不可能となった。ボースはソ連に協力を求めるために、日本軍関係者の協力を受けて満洲へ向かおうとした。ボースは満州でソ連軍に投降し、それから交渉を行うつもりであった。8月18日午後2時、ボースは台湾の松山飛行場から大連へ向かう予定であった九七式中爆撃機に乗り込んだ。しかし離陸直前に左側プロペラが外れ、機体はバウンドして土堤に衝突、炎上した。ボースは大やけどを負って台湾陸軍病院の南院に運ばれ、手当を受けたが、その夜遅く死去した。48歳であった。

| 敗軍の将 作戦計画が破綻し、全軍の退却が始まった頃、私はクンタンの第十五軍司令部で牟田口将軍に会ったことがある。 …… 剛直と噂され、他人の気持ちに思いを致すようなことはなく、ただ強引に自説を押し通すといわれた将軍の面影はどこにもなかった。副官の洩らすところによると、将軍が自決するのではないかと、たえず気を配っているとのことだった。孤影悄然、まさに敗軍の将だった。辞去しようとすると、将軍は一振りの刀を取りだして私の前においた。第十八師団の師団長としてシャン州に駐留していた頃、土侯から贈られた「宝刀」だという。「記念に差し上げましょう」 刀を頂いて別れを告げた。 …… 牟田口中将は「二十一号作戦計画」(最初のインド進攻作戦計画)が立案された当時は第十八師団の師団長で、第十五軍司令官飯田祥二郞中将との会談で、インド進攻は「実行困難」だと答えている。ところが、1943年3月、ビルマ方面軍が新設され、それとともに飯田中将に代わって第十五軍司令官に任命されたあとでは積極的な防衛戦略を主張する。しかも、それは防衛の第一線をジュピー山系からチンドウィン河の線に推進するという初期構想から、連合軍の反攻の策源地であるインパールを覆滅し、東部インドをおさえるという大構想にまで飛躍する。 その理由としては三つのことが考えられる。 第一は、軍事思想の問題で、「最良の防禦は攻撃にあり」とする考え方である。これは日本の軍人が多く持っている信念のようなものであったが、特に牟田口将軍には強かったようである。その都度防衛線を新設したり、あるいは前に進めるというのでは、防衛正面を拡大し、より多くの兵力を防衛線に貼り付けることになり、到底連合軍の反撃を阻止し得ないだろうからである。 第二は、軍人としての「使命感」であろう。牟田口中将は、その手記「ビルマ作戦に関する回想録」のなかで、「わたしは盧溝橋事件のきっかけをつくったが、事件は更に拡大して支那事変となり、遂には今次大東亜戦争にまで発展してしまった。もし今後、自分の力によってインドに進攻し、大東亜戦争に決定的な影響を与えることができれば、今次大戦勃発の遠因をつくったわたしとしては国家に対して申し訳が立つ。男子の本懐としてもまさにこのうえなきことである」と書いている。 盧溝橋事件の際は「支那駐屯軍」(司令部は天津。兵力は4000)の旅団長が河辺正三少将、連隊長が牟田口大佐だった。いまや河辺は中将となってビルマ方面軍司令官に、牟田口は中将となって第十五軍司令官にと、盧溝橋のコンビがビルマで再現した。そのことも牟田口将軍の使命感を掻き立てたようである。 第三は、軍事思想や使命感の背後にある牟田口将軍の人間的性格であったろう。牟田口中将は「真情性と猛気」を持ち、「まっしぐらに進む戦い」を好み、「いったん、そうと思い込めば、その思い込みを思い詰めに、確信を信念に、さらに信仰にまで高めてしまう」人物だったとされている(児島襄著「英霊の谷」)。 ウィンゲート インパール作戦の決定が外的条件によって影響されたことは事実であろう。そうした影響を強く与えたものの一つは1943年春、北ビルマに進入したウィンゲート挺身部隊であった。 (ウィンゲート挺身部隊の活動については、『ビルマ・インパール作戦』-英国と日本の両面から分析・論究ー 「その1 英国側から観たインパール作戦」[3]で詳述した。) …… ウィンゲート旅団の遊撃作戦は第十五軍の指揮中枢部を愕然とさせた。大部隊の作戦は困難と考えていたインド・ビルマ国境地区とジュピー山系を突破して一個旅団の兵力が第十五軍の懐深く入ってきたからである。しかも、これだけの大兵力が空中補給だけで二ヶ月間も第十五軍のお膝元で大胆な遊撃活動を展開したのであるから、第十五軍の受けた衝撃は大きかった。 …… ウィンゲート旅団の行動を見て第十五軍の指揮中枢部は、ビルマ・インド国境地帯に対する地形認識を変えた。国境の密林地帯が大兵力の通過を許し、大規模作戦を可能にするとなると、ビルマの防衛をビルマの国境線内にあって考える軍事思想は破綻する。ここから国境外の要線を確保することによってビルマ防衛をはかろうとする軍事思想が登場し、インド進攻作戦の構想がいよいよ日程に上ってくる。 …… 牟田口司令官が空挺部隊の降下を知ったのはインパール作戦の開始された3月8日だったという。司令官は作戦続行を命ずるとともに後方にある一部の部隊を以て空挺部隊を攻撃させ、方面軍も一部兵力を割いて攻撃に参加させた。しかし(ウィンゲート挺身部隊によって構築された英印軍の)要点陣地には歯が立たなかった。 pp:88-97 |

||

| 空挺作戦の持つ意味 牟田口司令官は「空挺降下は敵の反抗が緊迫している証左であるから速やかにインパール作戦を断行するを要す」と考えた。「敵は空挺作戦に注意が奪われているのであろうから、その虚に乗じて攻勢を断行すれば、わが企図の遂行は……かえって容易になるであろう」と主張し(牟田口廉也手記「ビルマ作戦いかんする回想録」)、司令官の強行路線に押されて作戦は続行された。もっとも方面軍内部にもインパール作戦さえ成功すれば、空挺部隊は自然にインド領内に退去するであろうといった安易、無責任な楽観論があったようである。 …… 空挺部隊は第十五軍の防衛権のまっただ中に長く踏み留まって、そうでなくとも不十分だった第十五軍の補給機能をさらに低下させ、指揮系統をいよいよ混乱させた。 インパール作戦を考える上で、ウィンゲート空挺部隊の持つ意味はきわめて大きかった。 最初の空挺作戦は第十五軍がインパール進攻作戦を決意するに至る一つの契機となったし、第二回目の空挺作戦は第十五軍の敗退を決定づける契機を作り出したからである。 ボースの壮図 インド国民軍の参戦と、国民軍司令官・自由インド仮政府主席スバス・チャンドラ・ボースの影響力も見逃せなかった。インパール作戦にはインド国民軍は第一遊撃師団をもって協力した。 当初、日本側は第十五軍の作戦が拘束されることを恐れ、国民軍との協同作戦には消極的だったが、のち国民軍参戦の政略的意義に引かれて協同作戦に踏み切った。一度、協同作戦がはじまるや、ボース主席の実行力やインド解放の熱意に押され、また英印離間という高度の政略目標に促されて作戦が強行されたといわれる(ただしインド側には、国民軍は日本軍によってインパール作戦に引き込まれたとする意見もある)。 …… インド進攻の発想は英印離間をはかり、それによって米英の分離-連合国戦線の切断-太平洋戦争の解決に持って行こうとする大本営の政略(対印施策)から出たとされる。作戦計画としては二十一号作戦計画が出発点となる。しかし思想としては「大東亜共栄圏」の構想と同じように明治期のアジア主義、南進論を源流とし、富国強兵政策の延長線上に位置付けられるものと考えられる。 「チャンドラ・ボースの壮図を見殺しにできぬ苦境が正純な戦略的判断を混濁させた」(ビルマ方面軍司令官河辺正三中将の述懐、防衛庁防衛研修所戦史室著「インパール作戦」)とする事情も若干あったかも知れないが、結局、インパール作戦の悲惨な終末は第十五軍司令官牟田口中将の「過剰な作戦指導」とそれを抑ええなかった、あるいは抑えようとしなかったビルマ方面軍司令官河辺中将の「過小な作戦指導」に大きな責任があったのではないかと思われる。 pp:97-100 |

||

| 誤解と誤算 インパール作戦は誤解と誤算の連続であったと思う。 誤解とは英国の戦争遂行意志がいかに堅固であり、ビルマ、インドを保持しようとする決意がどれほど強固であったか、ビルマ・ルート(援蒋ルート)を維持、拡大しようとする重慶政権と英米両国政府の方針がいかに不動のものであったかを理解しえなかったことをいう。東条内閣は、いとも簡単に「インド民衆の蹶起」を説き、英国をインドから追い出し、連合軍戦線から英国を脱落させることを無造作に口にしていたが、当時、英国側の政治、軍事に携わった人たちのメモワールを見ると、日本側責任者の言動がいかに根拠のない、思い上がりも甚だしいものであったかがわかる。 誤算とは戦略・戦術のミスをいう。その最たるものは英第十四軍が(日本の)第十五軍のインパール進攻作戦を知るや、それまでの作戦計画を変更し、第十五軍をインパールに誘い込んで叩くという内戦作戦に切り換えていたのに、そのことを第十五軍はまったく知らず、みすみす猪突盲進して、その術中に落ち込んだことであろう。 pp:102 罠にはまる こうして展開された内戦作戦は見事に「成功」し、「有史以来の最大の敗北」を日本軍に与えることになるが、第十四軍側の作戦にも失敗や齟齬はあった。 コヒマ方面に進出した烈兵団の兵力を見誤ったことである。 ……強力な、一個師団以上の大兵力がウクルル山中を突破してインパール北側地区に出てくるとは予想せず、したがって烈兵団の出現に気づいてからの兵力増派には大いに慌てた。 第十七師団は素早く弓兵団の攻撃を振り切って撤退すべきであったのに、その機を失してトンザン、シンゲル間の狭隘(きょうあい:面積が狭くゆとりがない)な地域に包囲されて苦戦に陥ったこともある。しかし、それ以外では、ほぼ完全に第十五軍の裏をかいた。 当時のビルマ方面軍の作戦参謀不破博中佐は「インパール作戦」(防衛庁防衛研修所戦史室著)のなかで、次のように述懐している。 「わたしは終戦後、スリム元帥の回顧録『敗北より勝利へ』を読んで愕然とした。全く夢想だにしなかったことが書かれていたからである。第四軍団はインパール平地へ自主的に後退し、戦力を集中して日本軍の進出を待ち構えていたというのである。……初めて敵の後退作戦を知ったとき、重い装備でアラカンの嶮峻を突進していった当時の将兵の姿がわたしの胸中によみがえり、慚愧の思いに打たれた。……わたしは、すぐに河辺大将を訪ねて以上のことを報告した。河辺将軍も初めてこのことを知り、憮然たる思いをされた」 pp:112-113 |

||

| 誤解と誤算の戦争 インパール作戦における誤算のはじまりは二十一号作戦計画だった。 インド進攻の計画が公式かつ具体的な作戦計画の形で最初に登場したもので、1942年(昭和17年)8月、南方軍作戦主任参謀林璋中佐によって発案、起草された。 林中佐はビルマ作戦の第二期(北伐作戦期)、第十五軍の参謀を務めたあと南方軍に転じた。 「東インドは空っぽだ。敵の不備に乗じ、いま行ってインパールを戡定すべきだ」と主張し、インパールを越えて、遠くゴラガットまで進攻しそうな鼻息だった。しかし林参謀は飛行機でチンドウィン河の線まで出たことがあるだけで、地上の状況はほとんど知らず、いわんやアラカン山中については何の予備知識も持っていなかったという。 当時、大本営の作戦課にあった辻政信参謀は、弾薬、糧秣の補給面について問い詰め、「着想はよいが、実行は困難」といった。しかし林参謀の熱意に押され、辻参謀は作戦計画の作成に同意したという。 作戦計画の構想は次のようなものであった。 第十八師団をもってインパール方面に進行し、所在の敵を撃滅したのちシルグハット、チャパルムク、バダルプール、シンジョナールの線以東の地域を確保する。 第三十三師団の一部を以てアキャブからチッタゴン方面の敵を撃滅し、ゾラワルガンジー以南の地域を確保する。 第三十三師団の主力は状況の変化に即応しうるようにカレワ付近に集結待機する(戦略予備)。 第三航空軍は主力を以てカルカッタ方面の敵航空基地を奇襲し、そのあとチッタゴン付近に航空基地を推進し、インド東北部における敵航空勢力の掃滅をはかる。 作戦開始は1942年十月上、中旬、作戦終了は十一月上旬とする。 この計画は1942年8月5日、南方軍総司令部から「インド東北部に対する防衛地域拡張に関する意見」として大本営に提出された。大本営は疑義を持ったが、政略上の観点から、ともかく8月22日、作戦準備の命令を南方軍に下し、南方軍から第十五軍に伝達された。しかし第十五軍は難色を示した。その結果、計画は退けられ、国境線を越えての新たな進攻作戦は南方軍の許可を必要することとされ、事実上、二十一号作戦は棚上げされた。大本営も1942年11月23日、正式に作戦の実施を「保留」するとの命令を出した。 しかし大本営の命令は「作戦実施の決定を当分保留」するということで、作戦の中止命令ではなかった。 …… 南方軍から示達された作戦準備命令にもとづいて作戦計画の研究、作戦道路の構築に取り掛かっていた第十五軍は準備作業をそのまま継続した。 …… こうした作戦準備が積み重ねられて行くうちに知らず知らずの間にインド進攻の思想が醸成され、それが一つの勢いとなり、抑制がきかなくなり、やがて作戦実施の事態に追い込まれて行くことになる。二十一号作戦計画は結局、インパール作戦となって結実したし、日本が戦争に入って行くプロセスはだいたにおいて、いつもこうである。 対支戦略から対印戦略へ 気になるのは「対支戦略」から「対印戦略」への慌ただしい転換である。 ビルマ作戦はビルマ・ルート(援蒋補給路)を遮断し、重慶政権を孤立化させることによって日中戦争を終結に導こうとしたもので、これは作戦開始時からインパール作戦前まで一貫して守られた作戦目的であった。インパール作戦でも初期の構想には東部アッサムのレド付近に進出して、援蒋ルートを切断しようとする計画であった。主攻撃方面はインパールであったが、なお日中戦争解決への当初の作戦思想は生きていた。 ところが漸次、対印政略が優先し、インドの反英独立運動を刺激して英国をインドから追い出し、連合軍戦線から英国を脱落させ、それによって太平洋戦争を解決したいとする意見が勢いを得てくる。やがて重慶政権への輸出路を断ち切ろうとする考慮は失われ、関心は専らインドに移る。インパール作戦がビルマ・ルートの遮断を主眼とするものであったならば、ビルマ作戦としての一貫性は守られ、大義名分が立ち、したがって将兵のコンセンサスを得ることはできたであろう。 pp:113-117 |

||

| 補給軽視 誤算の典型は自然(アッサムの雨)の無視、補給の軽視だったといえる。 インパール作戦は「糧秣は適地による」といってわずか二十日分の糧秣だけを携行して行動を起こした。しかし進路は原始未開の山岳・密林地帯で、調達しうる糧秣はなく、携行糧秣を搬送する労働力をも欠いていた。航空機の支援も期待出来なかった。そうした戦略の犠牲をしわ寄せられたのが最北端の「空白の戦場」深く投入された烈兵団であった。烈師団の佐藤中将が作戦に疑義を持ち、これに抵抗し、最後に反乱するのは補給を無視する牟田口司令官の作戦指導に対してであった。佐藤中将は、これ以上、軍の命令に従うことは兵団を「徒死」させるものだとして怒り、ついに独断、全兵団を率いて陣地を捨てた。補給を受けられる地点まで下がるというのである。 …… 佐藤中将は補給無視を責めるという名のもとに一個師団を提げて軍の統率に挑戦したことになる。しかしこのとき統帥は事実上、崩壊していた。ただし烈兵団の戦線離脱は祭兵団の側背を英印軍の前にさらけ出すことになり、祭兵団はさらに苦境に追い込まれた。 自然を無視することと補給を軽視することは、結局一つのことを意味する。人間の奢りが自然に敗れたということであろう。pp:117-118 |

||

| ジャングル・ウォー わたしがインド国民軍の遊撃隊を訪ねたとき拾った小冊子をあげてみたい。週刊誌ほどの大きさ、厚さは20頁ほど、表紙は灰色で、そこに「Jungle War」と書かれてあった。マレー作戦における日本軍の戦法を図入りで、事細かに記述してあった。国民軍が進出する前、このあたりには英印軍が出没していた。その折、小冊子は置き忘れたもののようであった。 例えば、日本軍は英軍防禦陣地に対し、いかに戦車、砲兵、歩兵部隊の巧みな連係プレーを持って側背から攻めて、これを陥落させたか、日本軍の得意とする側背攻撃方式の説明書であった。日本軍は決して正面から攻撃してこない、正面には一部をあて、主力は企図を秘匿して側背に回り、意表を突いて攻撃してくると強調してあった。 小冊子には、この資料がマレー作戦の作戦参謀辻政信大佐の談話からとったものであると記されてあった。 辻参謀はシンガポール攻略後、マレー作戦をいかに戦ったかを得々として語り、その談話が当時の新聞の第一面に全面つぶして大々的に掲載されたことがある。英軍はこれを見逃さなかった。そこに陸戦における日本軍の伝統的戦法を見てとり、これを印刷して部隊に配布し、一種の対日戦教範として訓練を重ねてきたようである。 …… 初期のビルマ戦線では日本軍の側背攻撃は成功したが、のち連合軍は日本軍の奇襲戦法に対する新戦法を編み出し、それを以て挑戦してきたため日本軍の攻撃はどこでも頓挫するようになった。日本軍の手の内はさらけ出されていた。ところが、そのことに日本軍は気づかなかった。 pp:118-119 |

||

| ウィンゲート空挺部隊 こうした日本軍の伝統的側背攻撃戦法に真正面から挑戦したのがウィンゲート准将の指揮する再度にわたる空挺作戦であった。 …… 英印軍の新戦法は「ハ号作戦」(第二次アキャブ作戦。1944年2月4日開始)におけるシンゼイワ盆地の戦闘ですでに実証されていた。 …… 側背攻撃は兵力、弾薬、装備、資材、糧秣が十分でなく、協力部隊(航空機、戦車、砲兵部隊)の支援をあまり期待できない小さな力をもって、より大きな力に対抗する唯一の戦法であった。また側背攻撃は正面からの攻撃が困難な場合、正面での対決を避け、敵の補給路を脅かすことによって、敵に陣地からの離脱を強いようとする戦法であった。それが通用しないとあっては日本軍としてもお手上げである。 pp:120-121 |

||

満州事変から満洲建国、支那事変勃発で日本軍の戦闘地域がどんどん拡大し膠着状態となってしていくなかで、日本は米英蘭仏等アジア植民地を支配している大国との関係が悪化、資源輸出制限や石油禁止など経済制裁政策を受けた。日本は、自存自衛を図るため、アジア・太平洋における米国、イギリス、オランダの活動拠点へと戦闘地域を拡大せざるを得なくなった。

それが、ハワイ作戦、フィリピン作戦、マレー作戦である。スマトラの石油資源獲得のためには、太平洋、南シナ海、ジャワ海の航路確保が必要となる。そして、支那の戦闘膠着状態を解決するためには、重慶政府への軍事物資補給ルートである仏印ルート、ビルマ・ルートを遮断しなければならない。そのためには仏印進駐、ビルマ進攻へとさらに戦闘地域を拡大された。そして、ビルマ制圧・防衛を確実なものとするために、英国とインドの切り離しという政略も絡んでインド進攻を内に秘めてインパール作戦へと拡大させた。

マレー作戦が順調に進み、英印軍の弱体を実感した日本軍は傲慢になった。

その一端がシンガポール陥落後の辻政信参謀に自慢話に如実に表れている。

しかし、カサブランカ会談(1943年1月25日)で米英首脳が合意したビルマ奪回作戦にもとづいて体勢立て直しを図った英印軍と米軍の連携作戦準備が着々と充実されていたことを日本軍は知らなかったのである。

ウィンストン・チャーチルはジャングル作戦に対しては消極的であったが、同時並行で進行中のノルマンディ上陸作戦を米軍とともに成功させるためには、援蒋ルートを通じて重慶政府を支援しているルーズベルトに対して英国もビルマ奪回にも全力をあげる必要があった。

辻参謀の自慢話から学んだ日本軍側背攻略戦術、それはウィンゲート長距離挺身隊作戦、円筒陣地の構築と航空機による兵員・軍需物資輸送・投下作戦などの戦術に結実し、そのための兵員訓練を着々と進めていたのである。そして、日本軍がインパール作戦発起直前に、英印軍はチンドウィン側正面に張り付けてある前線部隊をインパール平原に後退させて、同平原で日本軍を迎え撃つ戦法に作戦転換していたのであった。

| ジンギスカンの夢 ジンギス汗の遠征の故智にならって、牟田口司令官は大量の牛、馬、象を作戦部隊に同行させた。 …… これによって航空機の援護や後方からの補給にあまり依存することなく、ビルマ・インド国境の無人・密林地帯を進むことができるというのである。動物は兵器、弾薬、資材の運搬に使い、糧秣が不足すれば殺して食べる。生肉を食べれば野菜を取らなくて済む。モンゴル人は野菜をほとんど食べないが、それは生肉を常食としているからだという。したがって「糧秣を適地による」という日本軍の伝統的戦法はここに初めて成立するという。モンゴル軍以来、はじめての人間と動物の総合力による作戦であると、一参謀はいった。 烈兵団の宮崎支隊は作戦前、700頭の牛を集め、それを連れて行くため250名の兵隊を以て特別の補給中隊を編成した。しかし、ほとんどの兵隊は牛に触ったことさえなかった。訓練は先ず兵隊が牛に馴れることからはじめ、次にビルマの牛は鞍をつけたことがないので、鞍をつけることに牛を馴らし、さらに鞍に荷物を積んで歩くことを教えなければならなかった。それができても、これだけの牛を如何にしてチンドウィンの大河を渡らせるかである。 牛の渡河 補給中隊は、予め20頭から30頭の「指導牛」を選んだ。兵隊は渡し船に乗り、船縁で指導牛の轡をとって誘導し、その後で多数の牛を河の中に追い込み、指導牛の後について泳いで渡河させることにして、小さな川で練習した。練習は成功だった。しかしチンドウィンの本流は大きく、流れも速い。第一回の渡河(1944年3月15日夜)では、300頭の牛を河に追いこんだが、河を見て恐れおののくもの、逃げ惑うもの、かわにはいっておよぎはじめたものの、途中で岸に引き返すものが続出した。勇敢に泳ぎ続けるものもあったが、途中で力尽き、水中に没するもの、浮きつ、沈みつ流されて行くものがあった。折角渡り終え岸に這い上がった途端、精根尽きて倒れるものもあった。 つづいて第二回の渡河に移り、残りの牛を河の中に追い込んだ。ようやく夜半の三時ころ、渡河を終えたが、100頭ほどは疲れ切って動けず、結局、比較的元気で、荷物を載せてウクルル山中に進んだのは200頭前後だったという。 …… 牛は峻険な密林内の通過には馴れていなかった。密林には牧草地がなく、牛はたちまち痩せ細った。兵隊には牛飼いの経験がなく、銃を担ぐ傍ら密林のなかに牛を追うとあって怪我や病気が続出した。餓えのあまり兵隊は牛を殺して自らの食糧とした。かくて生きて再びチンドウィン河を渡る牛はなく、馬匹は半ばに減じ、象はジャングルに入る前に全部引き返した。ジンギスカンの夢は一朝にして潰えた。 pp:121-123 |

||

牟田口軍司令官が考案し、準備したジンギスカン(牛、馬、象)作戦は惨憺たる結果に終わった。

1941年(昭和16年)12月の太平洋戦争勃発時、牟田口中将は第18師団長としてマレー作戦、シンガポール攻略戦の指揮を取った後、ビルマ戦線に加わった。その時の上司は第十五軍司令官飯田祥二郎中将であった。南方軍がインド東部アッサム地方に侵攻する第二十一号作戦計画を立案した際には飯田軍司令官とともに兵站面の準備不足で実現の見込みがないと反対した。1943年(昭和18年)3月、第十五軍軍司令官に就任した牟田口中将は、ビルマの積極的防衛戦略としてインパール進攻に熱意を燃やした。ビルマ方面軍、南方総軍、大本営もインパール進攻の政略的目的に期待をかけ、「作戦実施の決定を当分保留」とされていた「第二十一号作戦計画」が蘇り「インパール作戦」となったのである。しかし隷下三師団の師団長はいずれも兵站を問題視して反対した。しかし牟田口軍司令官以下第十五軍首脳部は強引に押し切り、翌44年(昭和19年)3月8日、インパール作戦が開始された。第十五軍自動車輸送隊を用意できない、峻険な山岳地帯を伐り開きながら進軍しなければならないということで、ジンギスカン作戦などという無謀な兵站作戦を隷下三師団に指示した。牟田口中将はそれまで約二年余り、ビルマ生活で、東南アジアのジャングルとはどんな自然環境なのか、そこに生活する人びとが、牛馬や象をどのように使役しているのかについては観察しなかったのだろうか。日本と現地の牛馬の使役方法の違いに気づけば、ジンギスカン作戦は、インパール作戦最初の渡河作戦で挫折・崩壊することは明かであった

| 無用の戦い インパール作戦がこのような誤解と誤算の集積だったとすると、どうしてもこれを「無用の戦い」とせざるをえない。まず全般的な戦局を考えてみたい。インパール作戦が開始される時期(1944年3月)には、すでに第二次大戦-太平洋戦争の帰趨はほぼ決まっていたといえよう。 ヨーロッパ戦線では1943年夏の半ばに戦局は分水嶺を越えた。英国は海上交通の自由をほぼ回復し、ソ連はレニングラード、ロストフを解放し、南部ウクライナに前進、英米軍はシシリー島に上陸、イタリアのムッソリーニ政権は崩壊した。1944年春には米軍のベルリン昼間爆撃が始まる。やがてローマが解放され、連合軍はノルマンディに上陸、ソ連軍はドイツ戦線の中央部に深く楔を打ち込んだ。東西呼応しての対独作戦がいよいよ開始されたのである。勝利への明らかな展望に立ってチャーチルとルーズベルトは、これより先、戦争集結の方式として枢軸国の無条件降服を強く打ち出している。 一方、太平洋線のヤマ場はヨーロッパ戦線より一年早く、1942年6月に訪れた。ミッドウェイ海戦における日本海軍の決定的敗北である。これによって連合艦隊の「海上主導権」は失われ、戦局は攻勢から守勢へと大きな転換を強いられた。1943年2月にはガダルカナル島を奪われ、同島を基点とするアメリカ軍の「島伝い作戦」がはじまり、1944年に入ると、アメリカ軍は逐次太平洋諸島に勢力を伸ばし、日本本土攻略への足場を固めて行く。 英米両国の政治家は早くから「ドイツは日本が敗れても戦争に勝つかもしれないが、日本はドイツが敗れれば戦争には勝ちえない」(R・C ・K・エンソ-著「第二次世界大戦史」岩波新書)。 そのドイツは1944年春には敗色濃く、また日本自身も一つ一つ手足をもがれるように外郭陣地を奪われつつあった。すでに大勢は決していた。新作戦を必要とする状況ではなかったし、インパール戦線によって戦局を左右しうる時期でもなかった。これを無用の戦いとする所以である。 もちろん、如何に戦局が非であろうとも、これを最終段階において逆転することは可能であろうし、そうした事例は戦史にも記録されている。ただし、それは戦略、戦術が勝っている場合に限られる。インパール作戦には、それがなかった。 pp:121-125 |

||

インパール作戦を振り返って著者は、厳しく「無用の戦い」であったと結論づけている。戦後四〇年を経て本書を出版した著者ももっとも強調したかったことは、この「無用の戦い」であったのであろう。

インパール作戦を時系列(1943年3月~1944年7月)で概略する。

1943年(昭和18年)

3月27日、ラングーンにビルマ方面軍創設 司令官は河辺正三中将

メイミョウに第十五軍、司令官に牟田口廉也中将を任命(1943年3月18日)

第十五軍の構成は第三十三師団、第十五師団、第三十一師団の三個師団

6月24日~27日、ラングーンにおいて兵棋演習を行う。

8月はじめ、大本営から南方軍に対し作戦準備実施指示がだされた。

8月7日、南方軍、ビルマ方面軍に対し作戦準備を命ずる。

8月17日、方面軍、第十五軍作戦準備要綱を示達。

8月25日、第十五軍、メイミョウに隷下兵団長と幕僚を集めて兵棋演習を行う。兵団長たちは補給を問題視して反対

12月22日~26日、メイミョウで兵棋演習を行って計画を煮詰める。牟田口司令官は反対を押し切り強引に作戦遂行を指示する。

1944年(昭和19年)

1月7日、参謀総長、作戦実施の認可する旨の指示を南方軍に出す。

1月19日、南方軍、方面軍を経て第十五軍は作戦実施命令を受領した

3月5日、連合軍はウィンゲート准将指揮の大空挺部隊を第十五軍の後方地区に投下した。小の空挺部隊によって、第十五軍の指揮系統、補給線は寸断され、進攻作戦を展開しうる態勢になかった。隷下三兵団の兵団長は全員が反対した。しかし牟田口司令官はそのまま進軍を命じた。雨季に入る前の約一ヶ月で作戦を終わろうというのである。

3月15日夜12時、第三十三師団(烈)、第十五師団(祭)の両兵団がチンドウィン河渡河開始。この日が両兵団のインパール作戦発起日であった。

それ以前、第三十一師団(弓)作間連隊前方のトンザンの第十七インド師団は、日本軍が作戦を開始したのでインパールに撤退しようとしているところに第三十一師団(弓)が衝突した。第十七インド師団を包囲したという報告を柳田師団長が受けたのは3月14日であった。その直後から、戦況は急に悪化した。トンザンの背後に回った作間連隊の斎藤大隊はトイトムの攻撃で苦戦に陥った。英印軍の反撃で師団主力の作間、笹原両連隊が、作戦発起したばかりで、大打撃を受けてしまった。

……

7月3日、大本営、インパール作戦の中止を決定。作戦中止命令は大本営から南方軍、ビルマ方面軍、第十五軍に打電された。

7月5日、第十五軍は作戦中止命令を受領。

7月10日、第十五軍は隷下師団に対し、攻撃任務を解き、戦線整理を命じた。

1937年(昭和12年)支那駐屯軍時代、歩兵旅団(北平)旅団長は河辺正三少将、支那駐屯歩兵第1連隊(北平)連隊長は牟田口廉也大佐であった。盧溝橋の一発で一文字山の勇猛連隊長として、日本全土にその名を広めたのは新聞報道であった。そのコンビが、1943年(昭和18年)、ビルマ方面軍司令官河辺正三中将、第十五軍司令官牟田口廉也中将として復活した。

牟田口中将は「二十一号作戦計画」が立案された当時は第十八師団長で、当時の上司第十五軍司令官飯田洋二郎中将との会談で、インド進攻は「実行困難」と答えている。ところが1943年3月、ビルマ方面軍創設、自身が第十五軍司令官に任命された後は積極的な防衛戦略を主張する。それがビルマ方面軍、南方軍、大本営、そして東条首相などを巻き込んで、個人の野心から日本の政略・軍略両面の作戦として具体化した。それらについては、高木俊朗著作のインパール・シリーズ4冊からの引用をもとに、別稿で明らかにする予定である。

インパール作戦開始直前に英印軍ウィンゲート准将指揮の大空挺部隊が後方地域に侵入して拠点構築、後方混乱。

一方、第三十三師団は、内戦作戦に急遽作戦変更して退却を開始したインド軍と衝突、戦闘を開始したが重装備の英印軍主力の反撃を受け大損害を受けるなど、一ヶ月の突進作戦でインパールに達するという計画は緒戦から脆くも崩れ去ったのである。

英印軍第14軍団長スリム中将が戦後著した回顧録『敗北より勝利へ(Defeat into Victory) 』を読んだ当時のビルマ方面軍作戦参謀不破博中佐の述懐(上述pp:112-113)にもあるように、日本軍は英印軍が内戦作戦への作戦変更で日本軍を待ち構えていたのである。

日本軍の情報収集力の欠陥とともにビルマ作戦第一段階から第三段階までの順調な勝利に奢り、英印軍を見下していたことがこのインパール作戦で一挙に噴き出したのである。しかし、英印軍の復活はすでに第二次アキャブ作戦の円筒陣地(アドミン・ボックス)と航空輸送作戦で示されていた。そのことに無関心であった牟田口第十五軍司令官の失態である。第二次アキャブ作戦については、高木俊朗著『戦史-インパール牽制作戦』に詳述されている。それにつては、別稿で著す予定である。

太平洋では1942年6月、ミッドウェイ海戦で、日本海軍は再起不能の大敗、1944年に入ると日本軍は制空権も制海権もなくなり、着々と米軍が島伝いに北上してくる。

1944年6月15日、米軍はマリアナ諸島のサイパン島を攻撃、7月7日、同島守備隊が玉砕した。これによりサイパン島から出撃すると日本本土の大半が空襲目標となることが可能になった。この時がインパール作戦撤退開始時期である。

牟田口第十五軍司令官の野心と執念で具体化したインパール作戦計画は、ビルマ方面軍、南方軍、大本営、そして東条首相の政略・思惑をも巻き込み、太平洋戦争戦況逆転の期待を夢想したが、連合軍の内戦戦略転換による反攻で、あえなく最悪の雨季における悲惨な退却となった。東条内閣は7月18日、総辞職した。

| 三 敗走千里 真空地帯 第十五軍はインパール平原の外郭要線に到達したものの、ようやく作戦の破綻に気付き、やむなく弓兵団正面を突破口としてインパール平原に突入するという当初の作戦計画を放棄したが、方針を変えず、祭兵団正面に重点を移して攻撃を続行しようとした。これが不可能と知るや、こんどは再び重点を弓兵団正面に戻そうとし、それが困難となるや、最後には攻撃を山本支隊正面に圧縮して、あくまでインパールに突入しようとした。 その頃北ビルマでは、ウィンゲート空挺部隊が第十五軍の後方連絡線を至るところで分断し、ミイトキイナまで占領されてしまった。フーコン方面では連合軍新編第一軍(スティルウェル将軍指揮)の圧力に日本軍第十八師団は耐え切れずカマインの線にまで後退、そこも維持出来るかどうか疑わしかった。怒江正面では雲南遠征軍が着々と増強、沿岸方面では連合軍第十五軍団が海陸両面から逐次浸透、第十五軍の作戦に協力する第五飛行師団は相次ぐ出撃に加え、レド油田爆撃で壊滅的打撃を受けるなど、全戦線が危機に瀕した。 …… 牟田口司令官は4月29日(1944年)の天皇誕生日を期して最後のインパール総攻撃を行おうとしたが、すでに各兵団の戦力は限界に来ていた。総攻撃どころか、第十五軍の作戦計画は完全に停頓した。兵力の損耗、士気の乱れ、統帥の破綻-刀折れ、矢尽きた感じであった。 かくて進攻作戦は中止され、第十五軍は後退作戦に移った。 (7月10日、第十五軍は隷下師団に対し、攻撃任務を解き、戦線整理を命じた。) …… 敗走する第十五軍にとっての第一の難関は、英印軍の追撃を振り切り、どのようにしてカボウ谷地に逃げ込むかであり、第二の難関は、そこからカボウ谷地を抜けて、チンドウィン河を如何にして渡るかであり、第三の難関は、渡河後、シェボーを中心とする北ビルマ平原にどのようにしてたどり着くかであった。 戦争のあと わたしの退却行はチン高地(Chin Hilles)のチャモールからはじまる。ここから山を降りてカボウ谷地に出るまでが第一段階、第二段階は白骨街道といわれたカボウ谷地をチンドウィン河畔のシッタンまで下る道程、第三段階はチンドウィン河を渡り、シュエボーに至り、さらにメイミョウまでたどり着くまでである。 わたしはチャモールの雨と餓えの中に「戦争」を垣間見たが、この退却行の過程でも、もう一度、生々しい「戦争」をみた。前者は「進行中の戦争」であり、後者は「戦争のあと」ではなかったかと、わたしは若干区別して考える。 「戦争のあと」とは日本軍が敗走したあとをいったのである。 …… 大部隊が生死をかけて戦う現実の戦争となると、相手がほんとに下がったかどうかは、なかなかわかりにくかったし、仮に下がったことが明らかにされたにしても、それほど単純に追跡出来るものではない。相手側がどのような動きを見せるか予測が付かないからである。ことに英印軍は慎重だった。偵察機を飛ばして日本軍の行動を探る、砲撃して反応を見る、さらに部隊を出して直接、日本軍部隊の所在を確かめる、その後でようやく追跡に移る、ただし軽々には動かない。兵力、火力を十分に展開し、万全の態勢を整えておいてはじめて進出するのである。 したがって日本軍が撤退し、英印軍が現れるまでには、日本軍の陣地があったところや、日本軍の撤退路一帯には一瞬、真空状態ができる。真空状態とは軍事的には英印軍、日本軍の何れの支配権も存在しない一種の無重力状態、フワーッとした虚脱期間をいう。虚脱期間は前線に近いほど短く、後方に行くほど長かったが、前線では二、三日、後方では一週間から十日前後あったようである。要するに敗者が退場し、勝者が登場するまでの一種の空白期間、中間地帯をいう。 ただし真空状態は無人地帯を意味しない。総退場となると、いち早く司令部とともに戦闘部隊(正規軍)は下がるが、その後には落伍者(前線からの脱落者)、軽症患者(自分で歩いて下れる者)がゾロゾロと続き、さらにその後に重症患者(自分で歩けない者)が残されているものである。 つまり死屍累々たる荒野を第一線の脱落者と軽症患者が亡者のように三々五々下がる傍らに、動けない重症患者がうごめいている状態である。それが、ここにいう真空状態である。おそらくこのような真空状態ほど戦争の終末状態をむき出しの形で見せてくれるものはあるまい。わたしは、そのなかを下ってきた。それゆえに、これを「戦争のあと」といったのである。 pp:134-138 |

||

| インパール作戦が終わった後、展開されるのは断作戦(雲南方面。1944年9月開始)、完作戦(アキャブ方面。1944年10月開始)、盤作戦(イワラジ会戦。1945年1月開始)で、それ以降はラングーン陥落(1945年5月)まで激闘の連続となる。 …… そこに連合軍は大量の機甲部隊を以て攻め込み、畳みかけるように猛攻をくり返した。したがってインパール作戦直後のカボウ谷地におけるような死の空白期間といったものはどこにも生まれる余裕がかかった。カボウ谷地は「戦争のあと」を示す「貴重な」真空地帯だったと思う。 しかし英印軍の砲火の中に雨と飢えにさいなまれつつ最前線にあった後、カボウ谷地の大河を一つ一つ渡って下ってきた者自身の書いた敗走記はあまり見当たらない。ここは白骨街道ともいわれ、どれほど多くの将兵が生命を失ったかわからない地域で、白骨街道の恐ろしさを筆にしたものはかなりある。ところが、よく読んでみると、それは大体において乾季の進攻作戦時か、雨季入り早々の作戦停滞時におけるもので、雨季最盛期の敗走時に戦闘部隊にいた者によって書かれたものではない。 …… わたしはいろいろ考えてみた。結局戦闘部隊はほとんど死んでしまったからではないかと思った。前線を離脱し、カボウ谷地から脱け出ても、そのあとにチンドウィンの渡河がひかえ、無事渡河し得てもシュエボーまでがまた難行軍である。仮に、そこまで生き長らえても、まだまだつづく無数の戦闘がある。到底生き残れるはずがなかった。 ただし、わたしとしても、はじめから意識して「戦いのあと」をみようとしたわけではない。あまりに前線近くにいたため、主力部隊の撤退を知らず、いつの間にか取り残され、気が付いてわたしが下りはじめたときには、戦闘部隊はすでに下ってしまったあとだった。やむなく「戦争のあと」を見る羽目になったのである。 …… 部隊に従軍していた新聞記者は戦争が破局に至らない前に早く下る。勝ち戦の英印軍に従軍していた外国の新聞記者が前線に出てくるまでには時間がかかる。わたしは、その間にあった新聞記者だった。 …… 1944年7月20日午前11時、三ヶ月にわたったチャモールのテント生活に別れを告げ、いよいよ退却行がはじまる。山本支隊が退却に移ることをわたしは知らなかった。支隊長は知らせてくれなかったし、そのような気振りをいささかも見せなかった。 インパール作戦は1944年7月3日、大本営から中止命令が出され、第十五軍は一週間後の7月10日、戦線整理を命じ、撤退を開始した。わたしはその十日後にようやく下りはじめたのである。おそらく一人であったならば、わたしは支隊の退却にも気づかず、追及してくる英印軍のなかにそのまま取り残されたかもしれなかった。しかし幸いなことに支隊に連絡に来ていた第十五軍情報部の森谷輝生少尉がわたしを巧みに引き出してくれたので、わたしは支隊撤退の前日、辛くも下ることができた。 pp:138-143 |

||

| シボンの鉄橋 チャモールからシボン鉄橋まではジグザグの下り坂になる。英印軍側に向いた斜面は急ぎ、蔭になる斜面はゆっくり息を入れる。時々砲弾が飛来する。道傍に飛び、土壁にはりついて息をのむ。支隊の退却に気づいたのか、いつもより砲声が近く、日本軍の後方偵察に向かう(戦闘機)編隊群の数も多い。道下の木蔭、排水溝、土管に飛び込んで飛行機を見送る。飯盒と水筒をぶら下げた兵隊が三々五々下ってゆく。小銃も、帯剣も、背嚢もない。杖をついてヨロヨロと夢遊病者のようである。チャモールからシボンを経てモレーまでは50キロ前後、そこを乾パン一袋もらって、二、三日がかりで下るのである。 モレー=パレル間の尾根道が最も狭いところで垂直に断ち切られたのがシボン渓谷で、そこに架けられたのがシボンの鉄橋である。pp:143-144 |

||

| カボウ谷地 モレー シボン鉄橋は長さ30mほど、幅は自動車一台が通行できるだけの小さな橋である。英印軍がインパールへ退却する際には、山本支隊は挺身隊を出して爆破しようとし、その後日本軍が退却する際には、英印軍は連日にわたる砲撃、爆撃をくり返したのだが、どちら側も損傷を与えることができず奇蹟的に残っていた。 著者と森谷少尉はシボン橋梁をわたり、通りかかったトラックに乗せてもらいモレーに朝5時に到着した。 モレーはチャモール方面から下るとカボウ谷地の入口にあたる。 カボウ谷地はチンドウィン河の西岸流域を占め、河に沿って細長く南北につづく低地帯である。 谷地では水の流れはビルマ・インド国境地帯からチンドウィン河に向かって東流する。川は乾季には河床道となり、雨季には一転して濁流逆巻く大河に変わる。退却して南下する将兵にとって最初の、そして最大の障害がこの大河である。 烈第三十一師団が一番北から谷地をまっすぐ南下して来る。祭第十五師団が途中から加わり、弓第三十三師団が一番南で谷地に入り、いずれも雨季で濁流と化した大河をわれ先に渡ろうとする。渡河地点はモレー、ヘシン、ヤナンとあり、南下するにつれて川幅を増し、濁流は勢いを増す。川には橋がない。工兵隊が急遽、後方から運んできた小さな鉄舟によるか、自ら筏を組んで渡るしかない。加えて英印軍の爆撃にさらされるため、渡河は夜間か早朝にしかできない。なかなか乗せてもらえない。しかも川と川の間には湿地帯、丘陵、泥濘地帯があり、谷地はマラリアはじめ各種悪疫の猖獗地帯となっていた。 pp:148-150 |

||

| 野戦病院 カボウ谷地のところどころに「野戦病院」があり、身動きのできない重症患者が多数入っていた。これらの患者は「遺棄」されたものばかりだった。動ける患者は杖をついて自分で下った。回復の見込みのあるものは戦友が木の枝と竹で担架をつくってかついでいった。戦友もなく、回復の望みもないものはおきざりにされた。聞けば手榴弾と薬が残されていたという。自殺用である。しかしハッキリした意識はもう残っていないのか、自殺するだけの力も失われたのかむくろ(死体)のような患者だけが英印軍が攻めてくるまでの一刻を雨の中に生きていたのである。 とくにモレーの野戦病院がすさまじかった。……軍医室、炊事場は川辺にテントを張っていたが、病室は少し離れた森のなかにビルマ人の家や壕を利用していた。家も壕もほとんど破壊され、崩れ落ちた壕の一隅、吹きさらしの床の上に木の枝や草を積み重ね、そこに患者が枕を並べるようにして横たわっていた。屋根代わりの樹木の間に横木をさしかけ、その上に木の枝と葉を並べていたが、篠つく雨は容赦なくポタポタと落ち、増水した川の流れがヒタヒタと患者の足許におしよせていた。患者はまるで水のなかに寝ているようだった。熱帯マラリアで狂い死にするもの。一日四、五十回もトイレにゆく赤痢患者。薬品はない。前線からは下がってくるが、後方に送る手段がなく、病院には患者が溢れる。うめくもの、目を見開いたまま、すでにこと切れたもの、生きているのか、息絶えたのか、顔を雨にうたれたまま黙然と目をつむるもの、いずれも顔は生気を失い、あたりには死臭と糞便の臭気がただよう。「水を――」「水をください」――かすれた声が呼びかけてくる。背筋がぞーっとするような不気味さ。地獄の声とは、これかもしれないと思った。 軍医も看護兵も見えない。そういえば患者を含め、あたり一帯。動くものの姿はどこにもない。動けるものは、いずれも出てゆき、動けないものだけが残されていたのであろう。部隊はこうした野戦病院に手榴弾を投げ込んで引き揚げたとか、あるいは比較的達者な患者に手榴弾を渡して下ったとか、いろいろな話を聞いたが、空から降る雨、上流からおしよせてくる川のなかに、これらの人たちはただ死を待っているだけのようだった。 後方勤務 「野戦病院」を出て、しばらくゆくと、貨物廠、修理班、部隊連絡所の標札が次々に立っていた。モレーはカボウ谷地の作戦基地、兵站基地だったのである。それだけに前線から下るものはモレーを目標にした。モレーに行ったら米があるだろう、車輌があるだろうと、その一点に望みを託し、むくんだ足を引きずってきた。 ところが、来てみると、そこで扱うのは部隊用の食糧のみで、個々の兵隊の糧食は、さらに1キロ引き返した地点で支給されるという。しかし弱り切った兵隊には、もはや1キロ歩くだけの根気はない。1キロと聞いただけで息を引きとるものもあった。多くのものが付近で倒れた。文字通り累々たる死体であった。貨物廠の兵隊が五、六人、裸になって幅二メートル、長さ三メートル、深さ二メートルほどの大きな穴を掘り、死体を次々に投げ入れていた。痩せ細った兵隊の死体に比し穴を掘る兵隊は丸々と太り、脂ぎっていた。 軍隊の組織とは、まことに奇妙であった。天長節(1944年4月29日)に山本支隊は全将兵に小さな、赤い菓子を一個ずつ配った。天皇誕生日のお祝いだという。ところが第一線兵力は80名足らずに減じていたのに、後方になるに連れて、ここにもいた、あそこにもいた、と兵隊の数は見る見る増加し、総数は6000名を超えた。第一線の兵隊は雨と砲弾のなかに飢えて壕に張り付いていたが、後方に行くにつれて兵隊は肥え、元気そうだった。 のちベトナム戦争でのアメリカ軍を見ると、大部分の兵力が後方勤務(管理・輸送・補給)にとられ、純然たる戦闘部隊は総兵力の30ないし40パーセントだった。物量戦法をとるアメリカ軍であってみれば、当然なことに思われる。ところが当時の日本軍には補給活動というものがほとんどなかったのに、山本支隊のほとんどが「後方勤務」だった(山本支隊の第一線兵力は総兵力の約1パーセント)。 pp:151-154 |

||

| 死の静けさ 見れば、そこ、ここに兵隊の死体が横たわっていた。死体は、すでに白骨と化したもの、腐乱しはじめたものから、一瞬前に自ら生命を絶ったのであろうか、まだ蠅さえついていないようなものまであった。シャツの心臓部に血がにじみ、両眼を見開いていた。足もとに血のついた小銃が転がっていた。おやっ、頭がないと思って近づいてみると、首から上には蠅が真っ黒にたかっていた。死体は山径の片側に点々とつづいていた。倒木に寄りかかるように、あるいは立木に体をもたせかけて眠るように息絶えているものもあった。すぐ蠅が腐蝕部に卵を生みつけ、ウジが発生する。死体にはガスが充満し、腹がふくれる。ウジがふくれ上がった腹に拡がり、身体を食い荒らしてゆく。 死体はポツンと、ただ一体だけ横たわっているようなことはなく、一体の死体があるところには数十の死体つづいていた。また山径の両側に同じように死体が並んでいることはなく、ほぼ片側に集中していた。人間は孤独であるとか、孤独を愛するなどというが、やはり一人ぼっちでは死ねないのであろう。 よく見ると、死体の横たわっている側はやや高く、山径に面して勾配があり、あたりにはあまり樹木がなく、比較的明るくひらけていた。そこでは死体は山径に直角の形で仰向けに横たわっていた。濃密なジャングル内の薄暗く、ジメジメした地域や湿地帯にはあまり死体はなかった。やはり、こざっぱりした、少しでも美しいところで最後は息を引き取りたかったのであろう。 pp:154-155 |

||

| 3月上旬、二十日間の携行糧秣しか持たず、峻険な山系のなか、道を伐開しながら進軍し、その後の補給もなく三ヶ月半、激しい戦闘に明け暮れた。雨季に入り、7月初旬退却命令によって、退却してきた兵隊達に同行しながらこのような悲惨な情景を著者はそれ以後も次々と直視することになる。 著者と森谷少尉はモレーからカボウ谷地を上って、第十五軍司令部に情報を得るためにクンタンに向かった。同司令部はメイミョウからインタンギに、次いでクンタンに進出したのだった。急造の小舎群には、棟別に経理、軍医、副官、参謀部が入っていたというが、いまはどの棟にも二、三名が残り、あわただしく秘密書類等を焼却していた。英印軍の砲声が遠く鳴り響き、連合軍の戦闘機、爆撃機の編隊が雨の合間を見てはシッタンの渡河点方向に飛んで行く。 小舎のなかには被服も食糧も何でもあった。しかし何の情報もなかった。司令部は劫火に煙っていた。 二日ほどそこで休養して、二人は再びモレーに引き返すことにした。小川、といっても日本では大河に近いが、増水で渡渉はできないので、象の背で渡たり、次の小川では綱を伝って渡ったりした。破れ寺では、七、八人の兵隊が夕食をつくるのであろうか、しきりに出入りしていた。彼らの不気味な暗い顔と姿は、まるで百鬼夜行の有様だった。やがて森が途切れ、視界が広がると今度は戦闘機が近づいてきた。先を歩いていた兵隊は慌てて森に飛び込んだが、森には地雷が敷設してある。轟音一発地雷を踏んだらしい。水田地帯に差し掛かると、兵隊達が小銃で水牛を殺し、肉を切り取っているところに戦闘機が襲ってきた。 モレーに戻ると、情勢は逼迫していた。山本支隊の最後の抵抗によって烈師団、祭師団の収容を図ろうとしたのだが、山本支隊も潰乱状態、統率を失い、支離滅裂のままカボウ谷地にはいってきた。 烈師団は兵団長以下消息を絶ち、祭兵団山内中将は痩せ衰え、副官や当番兵の背に負われて下っていった。 第一関門、モレー渡河点 退却するものは先ずモレーを目指す。しかし大河流れ退路をさえぎった。モレー渡河点である。50メートルの川幅いっぱいに濁流が轟々と流れているがここにあるのは小舟一隻、それに綱をつけ両眼で引っ張って渡すのである。整理札をもらってその番号にしたがって舟に乗る。しかし渡河は英軍戦闘機の銃撃にさらされるので夜間に限られた。 しかし、渡河できるものは少ない。順番が来ても、「緊急輸送」といって、将軍、参謀、司令部が割り込む。このため一週間以上も詰めかけているものさえあった。糧食もなく、豪雨に打たれ、張り詰めた心はいつか絶望に崩れ、川を前に死んで行くものも多い。 第二関門、ヘシン渡河点(ロクチャオ河渡河点) モレーの渡河点はようやく通過したが、次はヘシンの渡河点で、もう一度、ロクチャオ河の下流を渡らなければならない。ここでもモレー渡河点と同じような情景がくり返された。渡河待ちの兵隊であふれていた。そして多くの兵隊が死んでいった。 小舟もなく、綱を両岸に張って渡渉を試みるものもいた。ようやく対岸から小舟が綱に引かれて静かに往復するようになった。小舟といっても古舟、底には水がかなりたまっていた。工兵が前後に乗り込んでは休まず水を掻き出すが、中流に来たころには腰まで水に浸かり、やがて腹部まで届いた。水が胸まで来たときようやく岸に着き、第二の関門を突破した。そこから再び深い森の中を歩く。 第三関門 ヤナン渡河点(ユウ河渡河点、これは乾季でも堂々たる大河である) 低地帯に出ると水浸しだった。ようやく水の世界を抜けると葦に囲まれた泥濘地帯があった。葦が切れてヤナン河畔の渡河点に向かう。ここは、モレー、ヘシンとは比較にならぬ大河で川幅120メートル~130メートルいっぱいに奔流が渦巻く。壊れた橋脚が河の中程近くにまで突き出ているため、そこから先は流れがいっそう速くなっている。 ここにも渡河待ちの兵隊達が溢れていた。小舟が対岸から出て来た。最初の舟に乗ろうと渡河待ちのものたちの殺気が立つ。「軍司令部」と聞くと、一時は泣く子も黙る程に、その名は権威があった。しかし、いまや「軍司令部」といわれてもひきさがるものはない。軍隊の統帥は失われた。 しかし、連合軍戦闘機の「出勤時」がせまってくると誰もが焦った。焦りのなかで渡河点の秩序を建て直さなければならないことに気が付いて、期せずして「順番を決めろ」という声があちこちから起こった。やがて渡河順番が決まり、騒ぎはようやく静まり、新しい秩序が生まれた。 夜の十一時過ぎ渡河点に戻り舟でようやくヤナンを渡り終えたが、ここからシッタンまでは80km近くもあろう。せめてその中間のピンポンサカンまでは同日中につかないと危険だと思い朝6時半出発した。 ヤナンを過ぎると、道はジグザグの上り坂。カボウ谷地を下ってきた兵隊達は渡河地点で次々に「整理」され(脱落し)前後を歩く兵隊の数は少なくなった。 坂を上り詰めたあたりからは道は泥濘と変わった。腰まで入る泥濘のなかで、戦闘機が来襲、身を隠す場所がなく泥沼のなかに身体を伏せ、目をつむった。帰国後長く、泥濘のなかでもがき、息が詰まりそうになって目覚めることがしばしばあった。また飛行機の鈍いプロペラ音を聞くと、夜半でも目が覚めた。連合軍の戦闘機、爆撃機に追い回された戦場の記憶がこびりついて離れなかったのである。 辛うじて泥濘地帯を抜けたが、夜に入って道は真っ暗となり、さらに雨が加わり、道はそのまま川となった。民家も部落もなく、もはや兵隊の姿もなかった。この付近は虎や豹の出没するところとして知られていたが、動物の気配さえなかった。ようやくピンポンサカンの工兵隊司令部の門にたどり着いた。 ここで一日休んで、翌日宿舎を出てシッタンを目指す。シッタンはチンドウィン河の渡河点。シッタンへ、シッタンへ、みんな行く。みんな下る。しばらく行くと、急に山が切れ、目の前に大樹海が開けた。その樹海の彼方に白濁色の一線があった。白線は樹海の上に伸びる。不思議だ、錯覚ではないかと一瞬思った。それが「チンドウィン河」であった。これで生きて帰れる。 pp:154-180(抜粋・要約) |

||

「三 敗走千里」は著者がチャモールの山本支隊司令部からチンドウィン河までの退却状況の体験を著したものである。退却の途中で著者が見た野戦病院は、軍医も看護兵もいない、薬品もない、傷病兵達が遺棄されている場所だった。そして、著者は「後方に下がるにつれて山本支隊の兵隊の数は見る見る増加し、総数は6000名を超えた。第一線の兵隊は雨と砲弾のなかに飢えて壕に張り付いていたが、後方に行くにつれて兵隊は肥え、元気そうだった。」と記している。被服や食糧も多く確保されており、彼ら兵達は、モレーまでたどり着いたが亡くなった多数の兵隊達の埋葬作業に元気に働いていたと報告している。彼ら元気な兵隊達は何故モレー周辺に配置されていたのか。著者も驚いたであろうが、残念ながらそれらの状況究明にまでは至っていない。山本支隊司令部関係者もおらず、自分自身の必死の退却だけで精一杯であったのであろう。しかし、戦後四〇年目して著した従軍記であるのでそれらについて書かれていないのは残念である。

| 草むす屍 インパール作戦に参加した人員のうちチンドウィン河を渡ってビルマ・インド国境地帯の戦場に立った者はどのくらいだったのか、また作戦の結果、どれほどの犠牲者が出たのか(戦死者、戦病死者、傷病者、行方不明者、構想患者)等の点については各種の資料があり、正確なことはつかみにくい。 防衛庁防衛研修所戦史室著『イワラジ会戦』によれば、第十五軍各兵団の状況は次の通り(参加兵力はインパール作戦に参加した人員を、残存兵力はインパール作戦後、チンドウィン河を渡って生還したものの数をいう。数字には推定資料が入っており、矛盾したところや、食い違うところが若干ある)。 第三十三師団(弓兵団) 参加兵力 約1万7000 残存兵力 約2200 損耗率 84% 戦死者 4002 戦傷病死者 1853 行方不明者 405 後送患者 不詳 (弓兵団の損耗については戦死傷7000、戦病5000、計1万2000という資料もある) 第十五師団(祭兵団) 参加兵力 約1万6000 残存兵力 約3300 損耗率 78% 戦死者 3678 戦傷病死者 3843 行方不明者 747 後送患者 3703 第三十一師団(烈兵団) 参加兵力 約1万6600 残存兵力 約5000 損耗率 67% 戦死者 3700 戦傷病死者 2064 行方不明者 不詳 後送患者 不詳 軍直轄部隊 参加兵力 約3万6000 参加兵力の総数は約8万5600名で、このうち約6万名がチンドウィン河を越えたものと思われる。このうち犠牲者(戦死、戦傷病死、行方不明者の総数)は判明したものだけで2万292名に達した。全般的に犠牲者は参加兵力の40~50%に及び、残りのほぼ半数は後送患者と推定される。 ビルマ後面軍兵站参謀倉橋武夫中佐によれば第十五軍の状況は次の通りである。 作戦前の総兵力 15万5000 生還者総数 3万1000 犠牲者総数 12万3000 犠牲者率 80% 英国第十四軍スリム中将の『敗北から勝利へ[Defeat into Victory]』によれば日本軍の損耗は次の通り。 第三十三師団 2万1000(参加兵力2万5000) 第十五師団 1万6000(参加兵力2万) 第三十一師団 1万3000(参加兵力2万) 軍直轄部隊 1万5000(参加兵力5万) 計 6万5000(参加兵力11万5000) なお、インパール防衛に当たった第十四軍の損耗は、死者1万5000、傷者2万5000、計4万と報告されている。英印軍の損害もきわめて大きかったのである。 …… 資料によって数字には若干の相違はあるが、相違のないのは犠牲者が驚くほど多いことである。……三個師団を擁する一個軍で、これほど高い犠牲率を出した例は他にあるだろうか。 火器などの損耗についても、倉橋資料によると、作戦後、46門の火砲、850台の自動車を第十五軍はなお保有していたことになるが、チンドウィン河を越えて搬入した火砲、車輌、馬匹、家畜は、その大半が破壊、殺傷され、あるいは戦場に遺棄されたようである。わずかに第十五軍の直轄部隊と弓兵団が若干の火砲、車輌を持ち帰ったものの、大部分は破壊されたし、祭兵団、烈兵団となると、その全部を失ったといわれる。初期に後退した部隊は軽兵器(重、軽機関銃、擲弾筒、手榴弾、小銃)こそ持ち帰ったが、遅れて退却したものは、小銃、帯剣を捨て、水筒か飯盒を持つだけだった。なかには、それすら持たず、杖一本にすがって下るものも少なくなかった。惨たる戦いの結末であった。 pp:181-185 |

||

著者は、戦後四〇年目の本書においてもなおインパール作戦参加者の生還者、戦死者、戦病死者、行方不明者の正確な数は諸説ありまだ把握されていないと記している。

それにしても、太平洋戦争においておこなわれた作戦のなかでもその犠牲者数は最悪であるといわれている。

如何に無謀な作戦であったかを示すものである。

| 著者はインパール前線から辛うじて脱出したあと、マラリア、赤痢、栄養失調で痩せ衰え、亡者さながらの姿でメイミョウにたどり着いた。 メイミョウ(ビルマの軽井沢)にあった朝日新聞社支局で一ヶ月ほど休養し、健康を回復するや、折から雲南方面で展開されていた「断作戦」を見るため、ビルマ・ルートを北上してビルマ・中国国境地帯に入った。辻政信参謀がその著「十五対一」のなかで記述しているような激烈な戦闘が龍陵・騰越地区で展開されていた。(著者は、インパール作戦への従軍の時のように)また新聞社間の競争、対立になっては困ると思い、戦場の側背地区に繰り広げられている日本の異民族工作や、雲南台地の少数民族の生態に関心を向け、それをもっぱら見てまわった。 pp:186-188 |

||

| 生き残り のちラングーンに帰ったあと、わたしは野戦病院に知人を見舞った。野戦病院といっても、ラングーン大学の校内や校庭であり、池の側の芝生の上に数え切れないほど、ビルマ全土から収容された兵隊たちが寝かされていた。 しかし、ほんとにインパールの前線から下ってきたという患者に会うことはなかった。インパール作戦に参加したというが、聞いてみると、後方の兵站にいた、途中で病気になってしまった、前線に追及中であった、などと答えるものが多かった。 インパール攻略作戦で生き残ったにしても、カボウ谷地を下る間に倒れたり、カボウ谷地を越えてもチンドウィン河を渡れなかったものも数知れなかった。無事、渡河できたにしても、また五体満足であったにしても、その後にはイワラジ会戦があって英印軍の大機動部隊に陣地を蹂躙されている。その後も潰走また潰走、健康体であればあるほど戦闘の場に引き出されたはずで、インパール前線から戻ったものは見当たらなかった。戦後、インパール作戦関係の各種の会合に出席しても、ほんとに前線にあったものに会うことはほとんどなかった。みんな死んでしまった。 pp:188-189 |

||

| 著者が雲南からラングーンに戻り、部屋に落ち着くとドサリと紙袋が持ち込まれた。前線のチャモールから送った原稿の束であった。東京に送られることなく留め置かれていたのである。著者にとっては待望の従軍だったが、ついに一行の記事も新聞紙上に載せられることはなかったのだ。「書かざる従軍記者」として終わった。 著者は「盤作戦」(イワラジ会戦)が開始される前に、本社からサイゴン支局へ転勤の指示を受けた。サイゴンでは「明号作戦」(フランス軍を武装解除してインドシナを日本の支配圏内に組み込もうとする作戦)が待っていた。 サイゴンで著者はフランス植民地主義の実情と「八月革命」を中心とするベトナム・ナショナリズムのすさまじい爆発をつぶさに見た。しかし日本は無条件降服し、連合軍の到着を待つ身だった。ここでもまた事実上、「書かざる従軍記者」だった。日本降伏でインドシナに帰ってきたフランス軍は日本人を一斉に収容所に入れた。著者はベトナムの民族運動(反仏独立運動)とのかかわりを問題とされて監獄に入れられた。フランスの役人がベトナム人のリストを見せて知っているかと尋問された。どの名前も知らなかった。やがて釈放され、ようやく引き揚げ船で日本に戻った。 pp:190-191 |

||

| おわりに ある軍医 カボウ谷地を下る際、わたしはときどき佐田少尉と一緒になった。佐田少尉は九大医学部卒業の軍医少尉で、第十五軍の厚生診療班主任としていち早くモレーに進出、次いでチャモールの先まで進み、ビルマ人、チン人の厚生治療にあたっていた。分け隔てのない診療に住民達の信頼を集め、いつもお礼にと、「診療所」には鶏、卵、籾が持ち込まれていた。撤退のさい、山本支隊長は支隊の周辺に配置されていた関係機関には何の連絡もせずに、隷下部隊だけを率いて真っ先に後退した。そのため佐田診療班は山のなかに取り残された。しばらくして、そのことに気づいた佐田少尉は診療班を引き連れ辛うじてチャモールを脱出した。わたしが再会したのはその後で、それからは敗走行をともにすることが多かった。 ヤナンの渡河点をようやく渡った後、佐田少尉は突然「もう死期が来ました。失礼します。私は医者ですから、よく分かります。脈拍はこんなです。もう最後です」という。わたしは佐田少尉の右手を握った。脈拍は多少早いようであったが、規則正しく打っていた。「大丈夫ですよ。佐田さん。脈拍は正常です」と、わたしは励ました。佐田少尉は気を取り直したようだった。ところが、その後不意に姿が見えなくなった。探したが見つからなかった。あとで聞くと、どうしたのか、佐田少尉は、せっかく渡ったヤナンを再び渡河して渡河前の地点に引き返し、ついに力尽きて倒れたということだった。当番兵も一緒で、体力的にはしっかりしていたが、絶望的な敗走に精神的に参ったもののようであった。 …… 極限状態を左右するのは精神力であろうが、ほぼ同じ条件の下にあったわたしと佐田少尉がどうして生と死を分けることになったのであろうか。わたしは、わたしが自由であり、佐田少尉は軍隊組織のなかに固く縛られていたからではないか、自由であったか、そうでなかったかの違いが生死を決めたのではないかと考えた。 もっとも自由だといっても、わたしに残された自由はきわめて限られており、将兵の立場と大差はなかったであろう。しかしわたしには、わたしは兵隊ではない、わたしは自由だ、いやならいつでも引き揚げられる、日本にも帰れる、という思いがあった。二度、赤紙召集され、兵隊をがんじがらめに縛る軍紀なるものの重さを肌で知っていただけに、兵隊であるか、ないかにわたしははかり知れない大きな距離を感じた。その考えがいつもわたしを支えてくれた。 兵隊であったら、おそらくわたしも生きて帰れなかったであろう。ほんとに自由であったかどうかよりも、自由だと考えられるかどうかである。自分は自由だと考えることのできる、その自由のあることが大事なのである。自由の重みをわたしはしみじみと感じた。ジャーナリストとしてのささやかな開眼であった。 pp:193-195 |

||

| アジア開眼 インパール従軍で、わたしははじめてビルマ軍、インド国民軍に接した。ビルマ軍は後方警備にあたっていた。 インド国民軍とは、ラングーンでの進発を見送った後、モレーからチャモールへの前進に同行し、そのあとも国民軍の司令部をしばしば訪れ、あるいは国民軍の前線活動についてまわり、チャモールから後退するさいも、ほとんど一緒だった。 …… ビルマ軍は「ドーバマ」(われらのビルマという意味)と口々に叫びながらビルマの山野を駆けた。インド国民軍は「チャロー・デリー」(デリーへという意味)と互いに唱和しながら祖国インドを目指してひたすらに進んだ。民族独立への、そのほとばしる熱情にわたしは強く胸うたれた。 日本軍はビルマ軍を補助部隊視し、日本軍の支えとして、これを意のままに使おうとしたが、ビルマ軍はなかなか譲らなかった。日本軍との作戦協力のなかでは真の独立は得られないと見極めるや、彼らは日本軍に反乱した。ビルマ軍の指導部はビルマ軍の育成に参画した日本人への感謝をもちながらも祖国の独立のためにはと、涙をのんで日本軍に背を向けた。 インド国民軍への日本軍の干渉も想像以上だった。日本軍は国民軍の行動をこと細かに規制し、「インド独立のための国民軍」といった当初の扱いは作戦後期にはほとんど失われた。しかしインド国民軍は屈せず、いつも自己を主張した。 戦後、ビルマ軍もインド国民軍も日本軍の「傀儡」であったと批判されたことがあるが、事実は反対だったと思う。」わたしは彼らの自己主張のしぶとさを傍で見てきた。民族独立への彼らの願望がいかに強いものであったか、わたしは肌で感じた。わたしのナショナリズムへの開眼は、そのあとベトナムで見た「八月革命」(1945年8月、ホーチミンらの率いるベトナム独立同盟を中心とする総蜂起)でさらに強められた。 pp:196-198 |

||

| 反戦と平和 インパール作戦は、そこから脱出し得たのは奇跡ともいわれるほどに、わたしにとっては大きく深刻な体験だっただけに、いろいろなことを考えるきっかけとなり、私の目を開かせてくれた。 戦争は人を生死の関頭に立たせる。生死の関頭はきれいごとではすまされない。銃後に伝えられるものは戦争の虚像であることを身を以て知った。戦場で倒れたものの死体は腐乱し、虫、蠅が全身に付き、灼熱の太陽と、アッサムの雨に打たれて一週間もすると、たちまち白骨と化してしまう。負傷し、病に冒されたものは看護するものとてなく戦場に放置されて、うめき、もがき、飢えたものは亡者のように山野をさまよう。ただし、それはほとんどが兵隊だった。指揮官、参謀、将軍たちはいちはやく下り、もはや残っていなかった。いつも戦いの犠牲は兵隊に押し付けられる。兵隊とは何であろうか。軍隊のなかでもっとも弱い存在である。弱いものは銃後では国民大衆である。最後に苦しむのは弱者である。 軍人社会では有力な参謀、部隊長ともなると、一地域、一任務に長く固定化されることはなく、一通りの経験を積み、経歴に箔が付く程度の任期を終えると、まもなくより高い他の任務に移ってゆく。危険な任務に就くことがあっても、それは短時日に限られ、やがてより安全な任務に帰る。インパール作戦が終わった後も部隊長、参謀、司令官たちは栄進するか、他に転勤した。敗戦の責任を取るものはなく、戦場を遠く去るものが多かった。しかし戦場の兵隊には転勤、転属は滅多にない。インパール作戦から無事生きのびても、イワラジ会戦が待っており、五体満足な限り、戦場から抜け出すことはできない。 わたしはカボウ谷地に刻み込まれた「戦争のあと」を下りながら、二つのことを考えた。一つは大義名分のない戦争をしてはならないということ、もう一つは戦争の犠牲は兵士に集中するということである。 大義名分を大事だとするのは、兵士、国民を十分に納得させられるような明確な戦争目的なしに突入する戦争は必ず敗れるということだ。ただし、大義名分があれば戦争をしてもよいというのではなく、おそらく兵士、国民が承認するような戦争はあり得ないだろうというのがわたしの考えたことだ。いいかえれば戦争はしてはならない。平和を守らねばならないということで、反戦と平和は一体だった――わたしの開眼だった。ことにインパール作戦が無用の戦いだったとすると、反戦・平和への思いは一層強くなる。 pp:199-200 |

||

| 事実と真実 インパール従軍は、わたしにジャーナリストにとっての自由の重みというものを教え、アジアに目を開かせ、反戦・平和の誓いを新たにさせてくれたが、考えてみれば三つの開眼は一つの開眼でもあったようである。いずれも戦争のなかの自己発見だったからである。 わたしは「戦争を見る」といって前線に出たが、結局わたしの見たものは戦争の「事実」にすぎなかったのではないかと思った。戦争を見るとは事実を見ることで終わるものであろうか。ジャーナリストたることは「真実」を見つけ出し、事実を掘り起こすことだとされる。何が事実で、何が真実なのか。この点の見極めをつけることはジャーナリストにとって永遠の課題でもあったろうが、問題を当面の戦争に絞ってみると、ここにいう戦争の真実とはなんであろうか。 わたしは、こんなふうに考えてみた――インパール作戦を例にとれば、非情、酷薄、残忍は戦争の状況、戦争の事実であって、そうした事実をつくりだすメカニズム(戦争の仕組み、戦争の構造)のなかに真実があるということではないか、と。 メカニズムは国家権力に集約される。国家権力は戦争を仕掛けるものであり、そこに国家権力の本質があるということが戦争の真実であろう。憲法は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないように」との決意によってつくられ(前文)、「国権の発動たる戦争」を放棄した(第九条)。戦争は政府が起こし、国権の発動として行われるものだというのである。 戦争についていろいろ考えて最後にたどりつくのは国家の権力構造の問題であり、それへの疑問である。 戦争を見るとは、そうした戦争のメカニズムを見とどけることであろう。事実の段階にとどまって真実に迫り得なかったならば、ほんとに戦争を見ることにはならなかったはずである。 はじめ、わたしはインパール作戦について何らの記事も書いていなかったところから(新聞に掲載された記事はない)、新聞の責任について深く考えることがなかった。むしろ、私自身には戦争責任がないかのように思っていた。しかし、わたしが書いていなかったのは書けなかったからであって、もし書けたらわたしも書いていたであろう。 わたしには「関東防空大演習を嗤う」という社説(信濃毎日新聞、1933年8月11日付)を書いた桐生悠々ほどの新聞人としての識見も気概もなかったし、げんにインパール作戦に従軍する前には銃後の士気昂揚につとめる記事をそこはかとなく書いていた。従軍では書いていなかったからと、それを免罪符とし、口をぬぐって己れひとりを清しとすることはできないと思った。ジャーナリストとしての反省である。 pp:200-202 |

||

以上、丸山静雄著『インパール作戦従軍記』を読んで、主要部分を抜粋し、それらについて調べたこと、考えたことを付け加えてきた。

■

つづく

付録:桐生悠々の社説「関東防空大演習を嗤う」

桐生悠々の「関東防空大演習を嗤う」という社説(信濃毎日新聞、1933年8月11日付)をインターネット検索でダウンロードしたので以下に再録した。

| 関東防空大演習を嗤う 桐生悠々 防空演習は、曾て大阪に於ても、行われたことがあるけれども、一昨九日から行われつつある関東防空大演習は、その名の如く、東京付近一帯に亘る関東の空に於て行われ、これに参加した航空機の数も、非常に多く、実に大規模のものであった。そしてこの演習は、AKを通して、全国に放送されたから、東京市民は固よりのこと、国民は挙げて、若しもこれが実戦であったならば、その損害の甚大にして、しかもその惨状の言語に絶したことを、予想し、痛感したであろう。というよりも、こうした実戦が、将来決してあってはならないこと、またあらしめてはならないことを痛感したであろう。と同時に、私たちは、将来かかる実戦のあり得ないこと、従ってかかる架空的なる演習を行っても、実際には、さほど役立たないだろうことを想像するものである。 将来若し敵機を、帝都の空に迎えて、撃つようなことがあったならば、それこそ人心阻喪の結果、我は或は、敵に対して和を求むるべく余儀なくされないだろうか。何ぜなら、此時に当り我機の総動員によって、敵機を迎え撃っても、一切の敵機を射落すこと能わず、その中の二、三のものは、自然に、我機の攻撃を免れて、帝都の上空に来り、爆弾を投下するだろうからである。そしてこの討ち漏らされた敵機の爆弾投下こそは、木造家屋の多い東京市をして、一挙に、焼土たらしめるだろうからである。如何に冷静なれ、沈着なれと言い聞かせても、また平生如何に訓練されていても、まさかの時には、恐怖の本能は如何ともすること能わず、逃げ惑う市民の狼狽目に見るが如く、投下された爆弾が火災を起す以外に、各所に火を失し、そこに阿鼻叫喚の一大修羅場を演じ、関東地方大震災当時と同様の惨状を呈するだろうとも、想像されるからである。しかも、こうした空撃は幾たびも繰り返えされる可能性がある。 だから、敵機を関東の空に、帝都の空に、迎え撃つということは、我軍の敗北そのものである。この危険以前に於て、我機は、途中これを迎え撃って、これを射落すか、またはこれを撃退しなければならない。戦時通信の、そして無電の、しかく発達したる今日、敵機の襲来は、早くも我軍の探知し得るところだろう。これを探知し得れば、その機を逸せず、我機は途中に、或は日本海岸に、或は太平洋沿岸に、これを迎え撃って、断じて敵を我領土の上空に出現せしめてはならない。与えられた敵国の機の航路は、既に定まっている。従ってこれに対する防禦も、また既に定められていなければならない。この場合、たとい幾つかの航路があるにしても、その航路も略予定されているから、これに対して水を漏らさぬ防禦方法を講じ、敵機をして、断じて我領土に入らしめてはならない。 こうした作戦計画の下に行われるべき防空演習でなければ、如何にそれが大規模のものであり、また如何に屡々(しばしば)それが行われても、実戦には、何等の役にも立たないだろう。帝都の上空に於て、敵機を迎え撃つが如き、作戦計画は、最初からこれを予定するならば滑稽であり、やむを得ずして、これを行うならば、勝敗の運命を決すべき最終の戦争を想定するものであらねばならない。壮観は壮観なりと雖も、要するにそれは一のパッペット・ショーに過ぎない。特にそれが夜襲であるならば、消灯しこれに備うるが如きは、却って、人をして狼狽せしむるのみである。科学の進歩は、これを滑稽化せねばやまないだろう。何ぜなら、今日の科学は、機の翔空速度と風向と風速とを計算し、如何なる方向に向って出発すれば、幾時間にして、如何なる緯度の上空に達し得るかを精知し得るが故に、ロボットがこれを操縦していても、予定の空点に於て寧ろ精確に爆弾を投下し得るだろうからである。この場合、徒らに消灯して、却って市民の狼狽を増大するが如きは、滑稽でなくて何であろう。 特に、曾ても私たちが、本紙「夢の国」欄に於て紹介したるが如く、近代的科学の驚異は、赤外線をも戦争に利用しなければやまないだろう。この赤外線を利用すれば、如何に暗きところに、また如何なるところに隠れていようとも、明に敵軍隊の所在地を知り得るが故に、これを撃破することは容易であるだろう。こうした観点からも、市民の、市街の消灯は、完全に一の滑稽である。要するに、航空戦は、ヨーロッパ戦争に於て、ツェペリンのロンドン空撃が示した如く、空撃したものの勝であり空撃されたものの敗である。だから、この空撃に先だって、これを撃退すること、これが防空戦の第一義でなくてはならない。 底本:「畜生道の地球」中公文庫、中央公論社 1989(平成元)年10月10日発行 底本の親本:「畜生道の地球」三啓社 1952(昭和27)年7月 初出:「信濃毎日新聞」 1933(昭和8)年8月11日 2004年5月18日作成 出所:青空文庫作成ファイル: http://www.aozora.gr.jp/cards/000535/files/ 4621_15669.html |

||

前坂俊之氏は桐生悠々の社説について同氏のオフィシャルウェブサイトで解説とコメントを行っている。

| 「関東防空大演習を嗤う」とあえて、〝嗤う″の見出し 関東防空大演習は一九三三(昭和八)年八月九、十、十一日の三日間にわたり、人口五百万人の帝都・東京を中心に一府四県にわたって実施された。演習地域は帝都を中心に直径三百キロに及び攻撃方は陸海軍の航空部隊や航空母艦の艦上機がこれに当り、防衛方には陸軍の戦闘機三個中隊が回った。史上空前の大規模な演 習であった。 『信濃毎日』では「三機編隊の赤翼機、凄惨帝都を猛撃、全市修羅の巷と化す」の五段見出しで、こう報じている。「執拗果敢な攻撃に全市の混乱全く鼎の湧くような様、サイレンや警鐘が前にも増して響き渡り炎天の空を真一文字に今度は荒川、豊島、淀橋、中野、杉並方面へと敵機の容赦なき猛撃が行われた。これを迎撃する防護団の活動に依って神田ニコライ堂は忽ち濠々たる煙幕に完全に遮蔽された外、十数ヵ所で防護団員の防護演習が敏速に行はれた」(八月十日) 問題となった桐生の社説は、演習二日目の模様を報ずる第一面左横に掲載された。 「関東防空大演習を嗤う」(八月十一日)と、特に〝嗤う″という挑戦的な見 出しがついていたが、内容は冷静、科学的に防空演習の目的、狙いを分析して批判、提言しており、決して反軍的というものではなかった。 …… 防空演習については、桐生だけではなく、三沢編集局長も、コラムで「敵はどこから入って来るかわかりはしない。要は本土へ入る前に海上で撃墜するほかない」と、同じ論旨の批判を展開していた。 今から見ると、なぜこの常識的な社説が問題となったのか、わからないほどだが、こうした指摘が激しい集中砲火を浴びるほど、時代は〝狂気″の度を強めていた、といえるだろう。 「東京日日」(毎日)は演習を大成功と賛美 「関東防空大演習」について、『東京朝日』『東京日日』も大きな紙面を割いたが、『朝日』は社説ではふれておらず、『東京日日』が八月九日に「関東防空大演習、大規模の計画」として軍部の意向にそった内容のものを書いた。桐生が批判した演習を「大成功に終ること疑わぬ」として、「(防空)の根本をなすものは国民の精神的訓練の如何である。国防の第一線にあるわが陸海軍の健在する限り帝国内地に対する空襲は大陸よりすると、太平洋方面よりするとに論なく、敵国は有力なる空軍をもって、大々的に攻撃し来ることは恐らく不可能に近いであろう。従って、国民さえ沈着冷静に防空に従事せば、敵機をしてその企図を遂行せしめることなく、大なる害を被らずに終ることが出来る」これが当時 の新聞の大部分の認識であり、論調であった。 さて、桐生の一文はたちまち軍部から怒りを招いた。在郷軍人会である信州在郷軍同志会は一斉に反発した。同志会は松本連隊区司令官の指揮のもとに、各支部を糾合、『信濃毎日』のボイコット、不買運動を起こすと脅かした。 かねがね『信濃毎日』の反軍的なリベラルな色彩の強い紙面を苦々しく思っていた 同志会は陛下が御沙汰書まで下した大演習を「あざ笑う」とは何事か、と抗議。桐生、三沢の退社、小坂常務の謝罪文を紙面に掲載するよう要求した。 同志会では不買運動を行う指令書を印刷、これを突きつけて、要求を飲まねば、不買運動に踏み切ると脅し、陸軍省の新聞班長も「この際、一挙に信毎をつぶせ」と一体となって圧力をかけた。 在郷軍人会が不買運動 当時、『信濃毎日』の部数はわずか二万部、これに八万人という同志会が不買運動を起こせば、結果は目に見えている。さりとて、無謀な軍人の圧力に屈するわけにはいかない。 小坂常務は経営の圧迫に悩み、同会幹部と三回にわたって会談、上京して軍部中央とも折衝したが、軍部は話し合いを拒否した。『信濃毎日』は約一ヵ月間抵抗し、そして屈服した。九月八日、桐生は「評論子一週間の謹慎」という文章を掲載した。 「八月十一日発行の本紙評論欄に掲載された『関東防空大演習を嗤う』の一文が偶々一部世人の間に物議を醸したのは、私たちの実に意外とするところであると共に、恐縮に堪えざるところである。 なぜ恐縮に堪えないかといえば、これより先に陛下には畏くも、この大演習の関係者に対して御沙汰を賜わり、この挙の『重要』なる旨を宣わせられたのであった。それを我評論子が論評したからである。 たとえ、この御沙汰書が一般国民に下し賜わったものではなく、単にこの演習に参加したものに賜わったものであったとしても、従って、私たち一般国民が不幸にしてこれを見落したとしても、新聞当局者として、既にこれを紙上に掲載した以上、その責任を免るることができない。この意味に於て、そしてこの意味に重きを措く限り、評論子は謹慎の意を表する為、ここ一週間はしばらく筆を絶つ」 桐生は御沙汰を賜わった演習を批判したことに恐縮にたえないと謹慎したが、在郷軍人会の理不尽な圧力には屈しない、自分の論旨は間違いない、と言外ににおわせていた。 しかし、桐生が『信濃毎日』で再びペンをとることはなかった。 『信濃毎日』の抵抗は不買運動には抗すべくもなく、二ヵ月間で屈服した。悠々は恩義のある小坂順造社長や『信濃毎日』の他に累の及ぶのを恐れて身を引いたのである。 三ヵ月後、桐生は三十年の新聞記者生活に別れを告げ名古屋の守山町の旧宅へ 淋しく引き上げた。 悠々はその後、個人雑誌『他山の石』を創刊。孤独なペンの批判を敢然と続けてい くがこの時の模様をこう回想している。 「私は防空演習については言わねばならぬことを言って、軍部のために、私の生活権を奪われた。私が防空演習について、言わねばならないことを言った証拠は海軍軍人がこれを裏書きしている。 海軍軍人は、その当時においてすら、地方の講演会、現に長野県の講演会において、私と同様の意見を発表している。何ぜなら、陸軍の防空演習は海軍の飛行機を無視しているからだ。敵の飛行機をして、帝都の上空に出現せしむのは海軍の無力なることを示唆するものだからである。 ジャーナリストの役目は、「言いたいこと」ではなく、「言はねばならぬこと」をいいきること 私は信濃毎日において度々、軍人を恐れざる政治家出でよと言い、又、五・一五事 件及び大阪のゴーストップ事件に関しても、立憲治下の国民として言わねばな らないことを言ったために、重ね重ね彼等の怒りを買ったためであろう。安全第一主義で暮らす現代人には余計のことであるけれども、立憲治下の国民としては、私の言ったことは、言いたいことではなく、言わねばならないことであった。そして、これがために、私は終に、私の生活権を奪われたのであった」 出所:前坂俊之オフィシャルウェブサイト 日本リーダーパワー史(33) 戦時下の良心のジャーナリスト・桐生悠々の戦い① http://www.toshiyukimaesaka.com/wordpress/?p=2100 |

||

桐生悠々の社説『関東防空大演習を嗤う』は、演習二日目の模様を報ずる第一面左横に掲載された。

この社説は、防空演習の目的、狙いを分析して批判するとともに提言もしている内容であり、反軍的なものということではなかった。

しかし、題名の「嗤う」という言葉に、軍関係者は先ず頭にきたのだろう。陛下が御沙汰書まで下した大演習を「嗤う」とはなにごとかといきり立ち、社説のタイトルを見ただけで、内容の冷静な分析と提言には傾ける耳を持たなかった。

軍部関係者にとっては、彼らが意図した誇るべき日本軍の威風堂々のデモンストレーションのつもりであったものが、彼らの想定外であった、演習による空襲の弱点を指摘されて大慌てに慌てたという結果になった。

そして、「ツェペリンのロンドン空撃」の結果を想起させ、東京大空襲の予言となってしまった。

それはまた、1923年(大正12年)9月1日に発生した「関東大震災」を連想させる大惨事となることも、軍部は想定していなかった。

第二次世界大戦では、ロンドン大空襲、ベルリン大空襲で現実化し、ついに東京大空襲をはじめ全国主要都市への大空襲による無差別殺戮をもたらした。

帝都防衛だと軍部がいくら叫んでも、制海権、制空権を失い、迎え撃つ戦闘機もなく、高空から進入してくる敵機が自由自在に低空飛行で正確に爆弾を落として行くのを傍観するだけであった。敵機を迎え撃つ高射砲も弾薬も欠乏している状況では、どうにもならないのが1945年の日本であった。

日本は制空権、制海権を失った時点で、戦争に必要なすべての資源を輸送船によって海外から持ち込めなくなり、工場群は空襲で破壊され生産できなくなっていた。食糧も不足し、国民は飢えていた。

桐生の社説が提起したことを真摯に理解して取り組んでいれば、このような事態を招くことはなかったであろう。

昭和8年8月に、関東防空大演習が行われ、桐生悠々の社説が発表された時点が、8年後の太平洋戦争勃発から敗戦への契機のひとつになったのではなかろうか。

■

論壇リストに戻る