論壇2016-02

『ビルマ・インパール作戦』

-英国と日本の両面から分析・論究-

その3 日本側からの観たインパール作戦 [2]

(1) 高木俊朗著『インパール』を読む

記 :2016/03/16

改訂:2016/04/27

| 注記: 文末にpp:xx-xxと付いているのは、高木俊朗著『インパール』からの引用抜粋要約部分(文字が[MS明朝体])です。 そのなかで《 》で括られた部分は著者(高木俊朗)が原典から引用した部分です。 そして、文字が[MSゴシック体]の文章は筆者です。 以下を閲覧する際は、画面を125%に拡大してお読み下さい。 MS明朝体とMSゴシック体の識別がはっきりします。 |

[2] 高木俊朗著作のインパール作戦関係戦記シリーズ

高木俊朗のインパール作戦関係著作について

高木俊朗はインパール作戦について5冊著した。

それを単行本出版順に列挙して、その概要を以下に記す。

著者は単行本出版後、関係者からの指摘を受けて、文庫本出版の際、それらの指摘を受けて改訂している。そのため文庫本には「文庫版のためのあとがき」を付記している。

筆者が読了したのはすべて「文庫版」である。

文庫版の出版はすべて文藝春秋社である。

| 著者は『インパール』旧著(雄鶏社版)を改訂しなければと考えていたが、その計画をしてくれたのは文藝春秋社の上林吾郎氏である。『インパール』旧著が刊行されたとき、一番最初に書評に採り上げてくれたのは文藝春秋の雑誌「文学界」であった。書評の執筆者は、インパール作戦に報道班員として従軍した火野葦平氏であった。その時、編集長として、その企画をした上林氏は、今度は出版局長として、この改訂再版の計画を進めた。また著者がインパール作戦について書いた著作を、文藝春秋の刊行書に加えた。これが、『抗命』と『全滅』の二著である。上林氏がそれほど関心を持ったのは、上林氏自身がインパール作戦の時の戦場の一兵士であったからだ。その時の体験が、今なお、インパールの真相を明らかにし、伝え残そうとする意図となって燃えている。 出所:高木俊朗著『インパール』(文庫版)pp:436-437 |

(1)『インパール』

単行本 雄鶏社版(1949年刊) 文藝春秋社版(1968年刊)、文春文庫1975/07/25刊(第11刷[1992/11/15]を読了)

第三十三師団(弓兵団:師団長:柳田元三中将、後任:田中信男中将)

柳田師団長のインパール作戦(いわゆる統制前進問題)に対する考察と歩兵第二百十四連隊(作間喬宜大佐)の苦闘を中心に描いた戦記。

(2)『抗命 インパールⅡ』

単行本 文藝春秋社1966年刊 文春文庫1976/11/25刊(第2刷 1981/06/01を読了)

第三十一師団(烈兵団:師団長・佐藤幸徳中将、後任:河田槌太郎中将)

佐藤師団長が引き起こした、いわゆる「抗命事件」の実相を調査・追及した戦記。

『インパール』初版(雄鶏社刊)では、佐藤中将の「抗命事件」についても記している。

師団長の命令で一個師団が戦場から退却したことも、また、その師団長を精神錯乱として、事実をごま化し去ろうとしたことも、類例のない異常重要な事件である。これは改めて、見直さなければならない。著者はそのように考えて、この事件を主として、烈師団のインパール作戦を『抗命』*として、一冊にまとめた。

(3)『戦死 インパール牽制作戦』

単行本 朝日新聞社 1967年刊 文春文庫1984/12/25刊 (第1刷 1984/12/25を読了)

昭和21年2月9日、元陸軍大佐棚橋真作(第五十五師団歩兵第百十二連隊長)はGHQからの出頭命令に接して、古式通りの割腹自殺を遂げた。著者はその死に疑問を持ち、ビルマ戦線生き残りの人々の証言や日録を克明に調べてゆくうちに、第五十五師団長・花谷正中将)の自決強要の問題が浮かび上がってくる。軍隊という巨大な組織の冷酷無残な非人間性を描く戦記。

(4)『全滅』

単行本 1968年 文藝春秋社刊 文春文庫1987/08/10刊(第1刷 1987/08/10を読了)

第三十三師団が担当していたニンソウコン方面の戦線強化のために、昭和19年5月、投入された井瀨支隊(戦車第14連隊、歩兵大67連隊第1大隊、歩兵第154連隊第2大隊の苦闘を描いた戦記。

著者が『インパール』を書き上げたが、弓第三十三師団がビシェンプール総攻撃の時、作間連隊長は山本支隊が平地方面から進出することを信じ、待望した。だが、平地部隊の進出はなく、孤軍奮戦して敗れた。

著者は、その時、平地方面の戦車部隊はどうなっていたのかを調べ、その真相が意外であり、また惨烈なのに驚いた。

(5)『憤死』

単行本 1969年 文藝春秋社刊 文春文庫 1988/06/10刊(第1刷 1988/06/10を読了)

第十五師団(祭兵団:師団長・山内正文中将、後任柴田卯一中将)の戦いを、主として師団参謀長・岡田菊三郎少将の視点から描いた戦記。防衛庁防衛研修所が戦史「インパール作戦」を発行するにあたり、遺族の厚意で提供された師団長の日誌が重要参考資料として採り上げられ、祭師団の善戦苦闘のあとや、師団長の作戦間における指揮統率、苦悩の模様が明らかにされた。

高木俊朗の従軍記者としての体験

高木俊朗氏は大学卒業後松竹蒲田撮影所に入社。その後、富士スタジオ、日本映画社に勤務。1939年(昭和14年)から陸軍映画報道班員として、日中戦争に従軍し、記録映画を製作する。太平洋戦争中、1942年(昭和17年)に陸軍航空本部映画報道班員として、マレーシア、インドネシア、タイ、仏印などに従軍。従軍記者の体験をもとに、新聞や放送の発表と現実の戦況の違い、戦場の苛酷なありさまの見聞等々、インパール作戦の悲惨さを明らかにして陸軍指導部の無謀さを追及する「インパール作戦」シリーズを著した。この他に『神風特攻隊の出撃』、『陸軍特別攻撃隊』、『知覧』、『ルソン戦記ベンケット道』、『焼身 長崎・純女学徒隊殉難の記録』『狂信 ブラジル日本移民の騒乱』などがある。

高木俊朗インパール作戦関係戦記シリーズを読む

すでに[1]丸山静雄著『インパール作戦従軍記』の抜粋・要約で、インパール作戦の概要、その作戦起案から敗走に至る経緯、悲惨な敗走の状況などについて、概略を説明した。

高木俊朗のインパール作戦関係戦記シリーズについては、インパール作戦計画立案・発起から敗走に至るまでの政府(内閣)、大本営、南方軍、ビルマ方面軍、第十五軍とその隷下の三師団、第三航空軍第五飛行師団、第二次アキャブ作戦の第五十五師団などの首脳部、総司令官、軍司令官、師団長、彼らを補佐する参謀達の言動を抽出した。

(1)『インパール』文春文庫1975/07/25刊 第11刷[1992/11/15]

インパール作戦関係戦記シリーズとして最初に出版されたのは、雄鶏社から『インパール』1949年(昭和24年)刊行、戦後四年目である。

日本の戦争責任者を絞首刑にする極東軍事裁判の判決の声をラジオで聴いた著者は胸中にわだかまっているものは消えなかった。そして戦争責任者とはなんだろうか、と考えた。

自分が見聞きしてきたインパール作戦の無謀を強行した愚将らと、それを〝補佐〟したという幕僚らは、国民に対して責任を取らなくともよいのだろうか。著者は、そうした心のなかの怒りを一つ一つ、掴み出すようにして、インパール作戦の記録を書いた。

| 著者がインパール作戦に従軍するようになったのは、ビルマの第五飛行師団に配属になったからである。 映画の報道班員として、航空作戦の実況を、映画に撮影、記録することが任務であった。 飛行師団司令部で、地上部隊の展開状況を調べると、ビルマ=インド国境方面に出ている歩兵部隊に第三十三師団第二百十四連隊がある。連隊長は作間喬宜大佐である。作間大佐とは、陸軍省宣伝班のころからの古い馴染みである。作間大佐が北支派遣軍報道部に転出になると、著者もその部の報道班員になった。 インドネシアでの報道班員達の送別の宴でもらった鹵獲品のウィスキー、キング・ジョージを持参して作間大佐に再会した。作間連隊長は、居住まいを正すようにして、礼をいった。そして、目をつぶって、小さなグラスを傾けた。しみじみと、味わったようであった。著者がさらに一杯を勧めると、連隊長はグラスを伏せてしまった。 「こんなうまいウィスキーを、ここで、飲もうとは思わなかった。これで、作間はおみやげを全部、いただいたことにする。そして、大事にとっておいて、これからの戦場で、手柄を立てた兵隊に、一杯ずつ、飲ませてやるつもりだ。さあ、このビンを見ながら、飲もう」 著者は、作間連隊長、情報主任・長一雄中尉、山砲連隊長・福家政男大佐とともにビルマ酒を酌み交わした。 このとき第三十三師団長の柳田元三中将にも会った。 インパール作戦には、地上部隊について、約六十名の記者の連絡員が従軍した。 著者は飛行師団司令部で、毎日、戦況をノートにとっていた。もはや、映画の撮影できる状況ではなかったのである。----「戦いの日の回想-序にかえて-」 pp:3-8 |

著者と作間連隊長の会話の中から、両者間の親密さと作間連隊長の部下を思う心情がにじみ出ている。

このとき、ビルマの制空権は連合軍側にあり、飛行師団司令部は配下の戦闘機の消耗がはなはだしく、新たな戦闘機の補充もなく航空作戦はじりひん状態となっていたのである。

高木俊朗著『インパール』について、著者が誌した日付順を追って、抜粋・要約、筆者コメント(MSゴシック体)及び他書からの引用を附加した。

| インド征服の夢 昭和19年1月9日 柳田師団長は、第十五軍司令官牟田口中将に対して、インパール作戦」は無謀であると上申した。その内容は、現在の戦力では無理だから、チン山地の敵をインド領内に追い払って、あとはマニブール河の線を確保すべきである。そうでなければ、むしろ止めるべきだ、無理押しに押して、しかも、いまになってやるのは時期が悪い。 第十五軍では、三週間でインパールを取るというが、部隊がインパールに行くだけでも三週間はかかる。そして作戦発起の日がまだ決まっていない。今月中(1月中)には、おそらく準備ができない。インドに入った、雨季になったでは、どうにも動きが取れなくなる。自分から泥沼にはまり込むようなものだと考えている。 しかし、第十五軍の方は全然考え方が違う。雨季になることを十分計算に入れてある、インパールを押さえたところで雨季になれば、敵も攻撃に出られない。その間にこちらは戦力を充実させる。一方、チャンドラ・ボースの自由インド仮政府をインパールに出して基礎をつくらせる。だから、時期は今が一番いいと、大変な自信を持っている |

第十五軍の牟田口軍司令官以下幕僚達の誰も、インド=ビルマ国境地域の雨季を体験した者はいない。この地帯は世界でも有数の多雨地帯である。「敵も攻撃に出られず、日本軍は戦力を充実させる」などという、何ら具体的かつ説得力のない机上の空論でインド・マニプール州インパール進攻を開始したことが、未曾有の悲惨な敗退への始まりであった。

インド・ネパール・バングラディシュ(第二次世界大戦当時はイギリス領インド帝国)などの南アジアでは、11月前後から5月頃までこの北東季節風による乾燥した気候が続く。しかし、夏になるとシベリア高気圧が弱まり、西アジアに気圧が低い地域ができ、南インド洋やオーストラリア付近からこの低気圧に向かって南西季節風(インドモンスーン)が吹き出す。6月になると、インド南西部からこの季節風が強まり始め、次第に北東へ広がってゆく。これに伴い、インド南西部から長い雨季が始まる。雨季は9月まで続き、この地域の年間降水量の4分の3以上がこの時期に降る。

マニプール州はヒマラヤ山麓のアッサム州に隣接している。そのアッサム州(現在は1970年に新設されたメガラヤ州に属する)チェラプンジ(Cherrapunjee)は12ヶ月降雨量26,461mm (1860年8月~1861年7月)、月降水量9,360mm (1861年7月)の世界記録(2006年ギネス登録)で知られる豪雨地点である。インパールはマニプール州のなかでも雨季降雨量の比較的少ない所といわれているが、それでも相当に激しい降雨量の地域である。

余談になるが、筆者は、ブラジル・アマゾンのパラ州で1967年8月から1969年7月までの二年間、インドネシア・カリマンタン州で1970年12月から1972年7月までの一年半の熱帯雨林生活をした。 約半年つづく高温多湿のジャングルでの生活は、現在のわが国の地方における生活環境に近い。されど熱帯ジャングルであり、蚊、ダニ・ムクイン・ヒルなど多くの大小昆虫類の中で相当に厳しいものであった。

インパール作戦に参加した将兵は、牟田口軍司令官の指示で、軽装で二十日分の糧食しか持たず、あとはインパールを占領したら敵から武器弾薬・糧秣を奪取するのだという牟田口軍司令官の全く手前勝手な考えで未知の密林を進攻し、熱帯の雨季がどんなものであるかについても無知であった。当時の日本軍首脳部の安易な作戦計画の進め方、考え方に愕然とする。

| 柳田師団長がインパール作戦について反対の意見具申をしてから、第十五軍司令官牟田口中将は柳田師団長を嫌って近づけないようになった。作戦に必要な準備や連絡には、柳田師団長を通すことをしないで、参謀長の田中鉄次郎大佐に直接命令したのである。 もともと、柳田師団長は精緻な頭脳型、田中参謀長は粗放な豪傑型で全く肌が合わなかった。 牟田口軍司令官は田中参謀長を腹心のように重用したが、この二人には共通する性行があった。田中参謀長は、直接、牟田口軍司令官の意図のままに動いて柳田師団長をないがしろにするようになっていた。今度の作戦発起の時期という重大問題についても、田中参謀長は、柳田師団長に詳しい報告をしていない。 |

インパール作戦の計画段階から、牟田口中将は、自分と考え方や意見の違うスタッフ(参謀長や幕僚達)や隷下の師団長を、激しく叱責し、無視し、更迭を要求する態度をとりつづけた。自分の意に従わない者を排除した。自分と同類の一見豪傑風だが従順で事勿れ主義で唯々諾々の人物の指名を強引に押し通した。戦場第一線の現実を直視せず、あるいは意図的に無視し、敵側の動静など然るべき情報収集・分析もまったく行わなかった。司令部で神懸かりとなって、隷下の作戦実行部隊を叱咤督戦した。独裁者東条と意志を通じていると自惚れているこの牟田口軍司令官の行状を諫める者はなかった。まったく無責任体制の異常な日本軍組織であった。

第十五師団長山内正文中将も作戦中に更迭されて、帰国途中、ビルマで病死した。しかし、戦場で日誌を付けていた。戦後、その日誌がご遺族の厚意で防衛庁防衛研修所戦史室に提出された。そして重要参考し資料として採り上げられた。それゆえ、山内師団長のインパール作戦間における指揮統率、苦悩の模様が明らかにされた。

第三十一師団佐藤幸徳中将も同様に更迭されたが、戦後、回想録が原稿のまま保存された。この回想録は第三十一師団関係者の間に配布回覧された。佐藤中将が回想録をまとめたのは来たるべき東京裁判に備えたもののようである。これによって、著者は佐藤中将の「抗命」に至る経緯を考究することができたのである。詳細は別途高木俊朗著『抗命』で記すことにする。

しかし、柳田師団長は第三十三師団長を更迭され、その後中国で敗戦を迎え、ソ連に抑留されモスクワで病死した。それゆえ、インパール作戦中の日誌などは残されていない。

それゆえ、著者は第三十三師団関係者その他から資料を蒐集分析、それにもとづいて、インパール作戦当時の柳田師団長の考え方を以下のように記している。

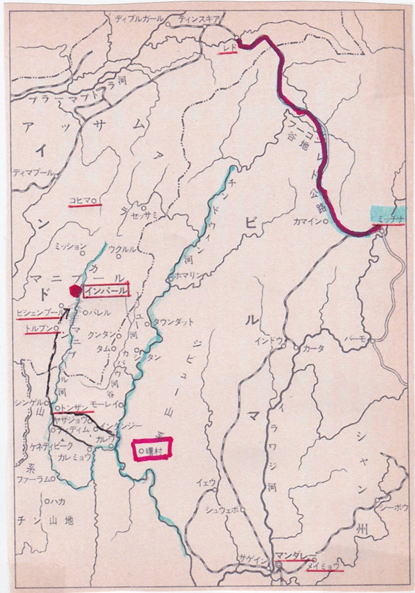

| 柳田師団長は、インパール作戦については、図上作戦に過ぎないと断定する。第十五軍はビルマの防衛を強化する、援蒋ルートの基地を押さえて、蒋介石の戦力の根源を絶つ、そのためにはインドへ出なければならない、という。それも、第一案、第二案とあって、第一案はインドのカルカッタまで行く。しかし、それをやるだけの兵力もなく、補給も出来ない。そこで第二案がインパールとなった。インパールは、インドの東北角で、アッサム州の援蒋空輸路の飛行基地の近くだから、という。 インド征服の夢、夢でなければ、野望だ。牟田口はやれると思い込んでしまっているから、人が何と言っても、言うことをきかない。方面軍の参謀が、計算してみると困難が多いから、と言うと、牟田口は怒鳴りあげる。方面軍も腰が弱い。 大本営では、準備不足とか時期尚早と言って許さなかったのを、どうして、今頃になって、やらせるつもりになったのか。それに対して柳田師団長は、大本営は危ないと思っている。勝算ありや、と言ってくるくらいだから。 しかし、大本営がやるつもりになったのは、去年、東条が南方を廻って、昭南(シンガポール)に来た時かららしい。 ちょうど、インド国民軍が結成されて、チャンドラ・ボースが閲兵式をした。東条も一緒になって閲兵をやったが、その時、ボースは自分の政権と領地を要求した。ボースは、自分は日本軍の傀儡になるのはいやだ、自分は本当にインド独立のためにやっているんだから、という。それで東条は、ボースにインドの土地をやると約束した。そして、アンダマン島をやると、今度は、島では困るから、陸続きの所をくれという。そこで、そのうち、インドに入るからといったのを、ボースの方では、まだか、まだかと責め立てる。チャンドラ・ボースの熱に押された。ちょっと、彼の祖国愛の熱には太刀打ちできない。 ところが、ガダルカナル以来、中部太平洋の形勢が悪くなった。ことに十一月、ギルバート諸島のマキン、タワラを取られてから、内地では、アメリカは段々近寄ってくる、軍は何をしているか、ということになってきた。そこで、大本営としては、どこかで、華々しい戦果を挙げて、国内の士気を盛り返さねばならなくなった。そこへ、ボースは早くやれと、東条を責める。ビルマ方面軍は、牟田口にせっつかれて、大本営に『勝算あり』という。それで東条も、それじゃやれ、ということになった。 大本営としても確信があるわけではない。確信がないから、一年近くも、延び延びにしておいた。大本営は最初から、大兵団を出してやるならやれる、という考えだ。ところが事実は逆に、太平洋方面の形勢が悪くなると、ビルマからニューギニアに兵力を回してしまう。ビルマの戦力はいよいよ少なくなる。そんな時になって、やれというのだから、確信はない。 牟田口のいうことは、確信じゃない。あれは神懸かりだ。この前、作戦は慎重にやるべきです、という意見を上申した時には、頭ごなしに、戦争の経験のない奴が何を言うか、と怒鳴りつけられた。中国やマレーの戦さとは違って、今度は本物の米英軍であり、航空兵力は恐るべきものがあります、と申し上げたら、牟田口は、神霊我にあり、神様が必ず助けてくれる、……と大まじめでいった。牟田口は本気で信じているが、どうやら、大本営あたりも、こう全般の形勢が悪くなると、奇蹟を待つ気持になったのではないか。 雨季になって、インパールで対陣するというが、補給をどうするつもりだ。北の方では、チンドウィン河まで道を作っているそうだが、そんなものは、雨季になれば、いっぺんに流されて駄目になる。もっとも、後方補給のことをいい出すと、また牟田口の逆鱗に触れて、小畑参謀長の二の舞にされるか。 第十五軍の参謀長小畑信良少将は、インパール進攻のための作戦計画の研究を命ぜられると、後方補給が困難だという理由で、牟田口軍司令官に反対の意見を述べた。小畑参謀長は輜重出身であり、後方補給に詳しかった。小畑参謀長は自分の立案と要求を示して、それが実現されない限り、インパール進攻は、困難というより、むしろ不可能だと主張した。 輜重:軍隊の糧食・被服・武器・弾薬など、輸送すべき軍需品の総称 牟田口軍司令官は、そんな大袈裟な準備がなくては戦争が出来ないようでどうするか。日本軍はいかなる困苦欠乏にも耐えられる、と一蹴した。そして、口実を設けて、ビルマ方面軍に小畑参謀長の更迭を要求した。その結果、小畑参謀長は満洲奉天の関東軍情報部支部長に左遷された。後任者には、牟田口軍司令官が特に指名したのは陸軍士官学校幹事久野村桃代少将、前年の昭和18年5月のことであった。 昭和19年1月10日 第三十三師団主要幹部会議が開かれ、インパール進攻作戦について、研究と打ち合わせが行われた。 第十五軍高級参謀木下秀明大佐(ウ号作戦[インパール作戦]計画書作成者)が、とくに指導のため派遣され出席していた。 畳二枚ほどの台に、大きな地図が広げられている。ビルマ=インド国境付近から、インドのアッサム州マニプール土侯国までの、十二万五千分の一の地図。英軍の製作したこの地図が、その時、日本側の持っていた最も精密なものであった。 ウ号作戦(インパール進攻作戦)についての兵棋演習がはじまり、田中参謀長から要点の説明があった。 今回の作戦は印緬国境を越えて、インドに進攻し、所在の敵を撃破しつつ、マニプール王領の都インパールを攻略する。参加兵力は、全力三個師団、これに高第五飛行師団が協力する。烈第三十一師団、祭第十五師団がチンドウィン河上流のホマリン及びパウビン付近において渡河する。烈師団はインパール北方コヒマに進出して、インパールの後方を遮断する。祭はインパールの東北から攻撃する。弓第三十三師団は、チン山地の英印軍を撃破した後、南方よりインパール盆地に進出、敵の本拠に突入する。このように三方面から進撃して、敵をインパールの周辺において殲滅する。インパール攻略までの予定日数は三週間である。 今回の作戦においては、急速突進を主眼とする。そのためには、出来得る限り軽装備で行く。ことに国境付近では、アラカン山系中の三千メートルに達する高峰を越え、かつ、大密林のなかを行くのであるから、軽装でなければならない。糧秣は二十日分を用意する。それも兵が各個に携行できる範囲にして、その後は、後方補給に頼らず、敵の糧秣弾薬を奪って使うようにする。また、インパールを攻略してからは、現地自活を旨とし、そのためには、別に、牛馬、羊を送り、種子なども十分に用意する。要は、出来得る限り急速に突進し、敵が混乱して防護を固めないうちに、インパールを攻撃するにある。したがって、糧秣ばかりでなく毛布、外套の如き、重荷になるものは携行しない。また、傷病患者、捕虜などは、進撃の妨げになるから、監視を付けて途中に残し、あとから収容する。砲は、各連隊とも、なるべく少なくする。要すれば、山砲五門程度、それも三八式*でなく、三一式*を持って行く。

山本歩兵団長は柳田師団長とは、陸軍士官学校二十六期の同級生、親しい間柄であった。 柳田師団長は沈黙している。山本歩兵団長は、田中参謀長に対しては、牟田口軍司令官の代弁者とみていたから、無遠慮な態度で質問を行った。 「作戦発起日がまだ決まっていないが、いつ頃になる予定か」 「約一ヶ月後と予測している」 「どうしてそのように遅れるのか」 「祭師団の準備ができていないためである。祭の準備完了を待って、作戦を開始する」 「二月中に発起できればいいが、それ以上遅れると、雨季にかかって、非常に困難な状況になると考えられるが、この点はどうか」 「インパールを攻略して雨期を迎えれば、敵は出てこられなくなるから、かえって好都合であると予想している」 「それでは、補給や連絡に支障を来すことになるのではないか」 「インパールを確保するために、自給自活することを建前として、その準備をして行く方針である」 「敵状はどうか」 「田中参謀長の説明した敵状は、昨年来の敵状である。何か新しいことはないのか。アラカン山系を越えた向こう側の状況は、我々にはなにも分かっていない。兵力の配置についても、地形についても、もっと詳しいことがわからないのか」 「遺憾ながら、全然わかっていない。国境から先の敵状捜査は、地上からはほとんど不可能である」 「田中参謀長は敵状の詳細は不明だという。昭和18年9月から11月にかけて我々がチン山地攻略作戦を実施して以来、この方面に敵は盛んに兵力を増強している、従来はインドのグルカ兵、チン土民兵が主力であったが、最近では英本国や豪州などの白人兵が第一戦に出て来ている。戦車、火砲の数も非常に増えた。また、飛行機が盛んに来て、砲爆撃をやる。――これらの状況は、敵の戦力が増大したばかりでなく、積極的に戦意を持っていると判断される。敵はビルマ奪還を企図して、近く大規模な行動に出ようとしているのは明かだ。これに対して、参謀長はどういう見解を持っているのか」 「敵の兵力が増大し、戦意が積極的になったのは印緬国境線の全般に見られる状況である。自分も、敵のビルマ反抗が、いよいよ本物になったと判断している。しかし、それは国境付近の状況であって、インパール周辺まで同じように充実しているとは考えられない」 「インパール方面については、地上の偵察は困難としても、航空部隊から情報は得られないのか」 「航空部隊は昨年十月以来、偵察のために司令部偵察機(司偵)を出しているが、出て行った飛行機は敵に食われる(撃墜される)のが多くなって満足な結果を得ていないようである」 「高性能を誇る百式司偵が帰ってこないというのは、敵の飛行機の性能がよくなったのと、航空戦力が強化されたためであると思う。わが方のインパール進攻が始まれば、敵の飛行機の攻撃が相当あることを予想しなければならないが、これについてはどう考えているのか」 「印緬国境は山岳と密林であり、わが方は密林間をくぐって行くのだから、敵の飛行機の脅威を受けることは少ないだろう。もし、攻撃を受けるとすれば、インパールの盆地に進出してからだろうが、この部分は僅かに過ぎない。敵の航空戦力は侮り難いが、全般の地形は我に有利だと思われる」 「戦車はどのくらい持って行けるのか」 戦車連隊長は「連隊としては八十車保有、可動実数は六十車」と答えた。 山本歩兵団長は、 「六十車では少ない。チン山地(Chin Hills)では我々の正面に出て来た戦車だけでも二個大隊の勢力があった」 「自動車道のある方面には、敵の戦車も出るだろうが、わが方はあくまでも密林を利用して進撃するから、戦車はかえって足手まといになる。それ故、要点に配置できる程度で十分である」 「密林を利用するのはいいが、最近、敵は、飛行機から焼夷カードを降らせて、密林を焼き払う戦術に出ている。密林といえども、必ずしも頼みにはならない」 田中参謀長は、自信満々として 「敵の科学兵器や物量については、わが軍の到底及ばないことは、すでに明らかである。しかし、戦闘の最後は、歩兵の肉弾突撃によって決することは申すまでもない。我が歩兵の持つ精神力と白兵の威力を発揮して、皇軍の精華を輝かす、----万事はここに帰結する。インパール進攻には、多少の困難もあるだろう。しかし、一気に押せば勝ちを制しうると確信している。牟田口閣下も、それについて、特にいわれています、――断じて行えば鬼神も避く。閣下のこの所信に従って、勇往邁進されんことをお願いする」 柳田師団長は、田中参謀長が「説明するインパール作戦には全然賛同することができない。柳田師団長の意見具申も、そして、その存在までもがその計画から除外され、無視されている。 しかし、そうだからといって、これ以上、反対することは許されない。いったん、命令となって下達されれば、どのように反対であり困難であっても、それに従わなければならない。命令は『天皇陛下のご意思』で、絶対である。それが、日本軍の規律である。柳田師団長の心のなかにも、軍人としての宿命的な決意が動く。しかしまた、多くの将兵を無益に殺さないためには、妥協点を探さなくてはならない。 図上の兵棋が動くにつれて、室内は奇妙な空気になった。いつもと違ってこの日はひっそりとしていた。 昭和17年3月、ビルマ進攻作戦の時、首都ラングーンを攻略した時の弓第三十三師団の元気さを知る者には、以外と思われる情景であった。大声をあげているのは、田中参謀長一人。こうした雰囲気は、田中参謀長以外の者が、ウ号作戦計画に不信を持ち、絶望していることの現れのように見えた。 このようにして、弓師団の、そして林集団第一五軍の将兵八万五千余の運命が決まっていった。 柳田師団長は、兵棋演習を途中で退席、その日の午後の兵棋演習にも出席しなかった。そしてその夜の会食にも出席しなかった。酒に酔った第十五軍の木下高級参謀は、弓師団の幹部候補生上がりの増田中尉に「貴様、今度は覚悟しろよ。奇蹟の起こらない限り、この作戦は絶対に成功できないぞ」と大声で言ってのけた。 田中参謀長が立ち上がって、大声をあげた。 「さあ、美人の居る所へ突撃だ。俺が裸踊りをみせてやる」 曙村(第三十三師団指令本部の通称)には芸者と称する日本人慰安婦が来ていた。将校専用であった。その女たちの居る偕楽園という家に、田中参謀長が先に立って出かけて行った。 pp:15-33 |

| 戦後になって祭第十五師団参謀長岡田菊三郎元少将は、戦後『ビルマ英霊顕彰会』が靖国神社で主催するビルマ方面の合同慰霊祭には欠かさず出席した。広い拝殿に押し並んで、座っていると、うしろから、すがりつくようにして手をかけた人がいた。「岡田閣下ではありませんか。ごぶさたしております」と、なつかそうに挨拶をした。それが、木下下大佐であった。そのインパール作戦の、具体的な計画を考え、起案したのが、この木下大佐であった。この高級参謀も、当時、酒がなければいられないほどの、強いアルコール中毒に侵されていた。前線の将兵の食糧がなくて飢えに苦しんでいる時、木下大佐のために、兵は馬の背に酒をつけて、最前線の険路を越えて運んだ。岡田元少将はその張本人の顔を見なおした。一瞬に脳裏をよぎった錯綜とした思いに阻まれて、ついに声は出なかった。 〈この男のために。この男が、あの壮大で無謀な作戦計画を作ったのだ〉 岡田元少将は、そのまま、木下元大佐に、やせた背をむけた。 出所:高木俊朗著『憤死』文春文庫 pp:-346-348 |

| ビルマの首都ラングーンのラングーン大学には、ビルマ方面軍の司令部がある。 ラングーン大学の隣に、ジャドスン・カレッジがる。そこには、ビルマ方面の唯一の航空部隊、第五飛行団(通称:高)の司令部がある。 昭和18年10月以来、連合軍の空襲がいよいよ盛んになり、毎日のように爆撃がある。 (ビルマの制空権はすでに連合軍側に奪われていた。) 昭和19年1月15日 第五飛行師団は、シンガポールの第三航空軍からビルマに派遣されて、ビルマ方面軍に協力している部隊である。そうした立場と、航空作戦の見地から、独自の判断を持つことができた。 高としては、インド洋から敵が出てくる動きが濃厚だから、その方をやれと、三航軍からいわれている。だから海の方を主として、一部を以てインパールに協力する、それよりできない、使える飛行機は戦爆合わせて百機ぐらいしかない、とビルマ方面軍(通称:森)に伝えてある。 インパールの方は、作戦発起の日に烈と祭を、チンドウィン河だけ無事に渡してくれればいい。作戦発起の前後三日間だけ、渡河掩護をしてくれれば、あとは飛行機など要らない、という。第十五軍の牟田口中将が、密林作戦に飛行機は要らないという。 第五飛行師団の田副師団長はいう。 「牟田口さんは盧溝橋以来、支那軍と戦争をし、マレーの緒戦でも勝っているから、飛行機は要らないと思っているが、大いに違う。マレーの時は、日本が絶対に制空権を押さえていたし、相手は植民地軍だった。今度は、飛行機だけでも、比較にならないほど性能のよいのが千五百機も居る所へ行く。これだけ全般に押されて、形勢が悪くなっているのに、まだ、緒戦の夢が覚めない。この点、米国は恐るべきである。飛行機でも、悪い所があると、すぐに改良して新しい機種が出てくる。去年、20ミリの備砲ができたといったら、直ぐに、37ミリになった」 田副師団長は米国滞在経験があり、米国の恐るべき戦争遂行力を熟知している。 インパールに手を伸ばしている間に、レド公路がビルマに出て来たらどうするかと、いったら、ビルマ方面軍は、あれは敵の宣伝じゃないかと、いう。 田副師団長は、アメリカは公表したことは必ず実行する。日本では、宣伝というと、嘘か誇大だということになっているが、アメリカの宣伝は事実だ。この相違は、考えるべきだ、という。 レド公路は、インドのレドから中国雲南省昆明に、軍事物資輸送のために敷設しようとする軍用道路である。 その主要目的は、北インドの油田地帯レドのガソリンを、中国大陸に送ることにあった。 軍用道路と並行してパイプラインが敷設された。pp:34-40 レド公路(Ledo Road)については、『その1 英国側から観たインパール作戦』で詳述した。 昭和19年2月4日 第二十八軍所属の壮第五十五師団の主力が、インド=ビルマ国境に近いアキャブ北方に進出していた英印軍に対して攻撃を開始した。第二次アキャブ作戦である。高木俊朗著『戦死 インパール牽制作戦』で詳述されているので、別項(高木俊朗著「戦死-インパール牽制作戦」で述べる。 2月9日 日本軍得意の戦術、包囲殲滅の典型的な態勢が完了した。ビルマ方面軍は盛んに『敵の殲滅近し』と宣伝した。しかし、20日過ぎになると、日本軍は包囲を解いて後退した。糧食弾薬がなくなり、疲労衰弱しきって、〝殲滅〟されたのは、包囲した日本軍の方であった。 …… 田副師団長とその幕僚達は第二次アキャブ作戦で、連合軍のアドミン・ボックス戦術とその効果を直に体得していた。 インパールでこれをくり返させてはならない。インパールに行けば、さらに大規模な立体作戦が行われるだろう。すでにインパールの背後、レドからシルチャールにかけては航空要塞ができ上がっている。 シンズウェヤのような小区域の戦闘に出てくる飛行機でさえも、くい止めることができないほど、第五飛行師団の航空戦力は劣弱である。十分な航空戦力があるとしても、立体要塞に飛び込むには、非常に慎重にやらねばならない。航空戦力を伴わずにインパールへ行くのでは、先ず勝利を望むことはできない。 2月26日 第五飛行師団田副師団長はラングーン飛行場から、牟田口軍司令官とインパール作戦の打ち合わせを行うため、空路、マンダレー東方のメイミョウへ向かった。 連合軍のアドミン・ボックスと航空機による輸送・爆撃作戦の恐ろしさについては第五航空師団以外には理解している者はいない。それが実行される危険がある時に、無謀としか思えないインパール作戦を実施したら、求めて敵に機会を与えることになる。しかし、事態はすべて手遅れのところに来ていた。 インパール作戦を断行して、その奇蹟的な勝利を期待しているのは、もはや牟田口軍司令官だけではない。 二月に入って、中部太平洋の戦況が悪化すると、大本営の苦悩を深くなった。 ――2月6日には、マーシャル群島クェゼリン、ルオット二島が全滅し、陸海軍将兵四千五百、軍属二千が戦死した。2月21日にはアメリカの機動部隊がトラック島を空襲し、翌22日には、マリアナ諸島のサイパン、テニヤン、グアムに戦艦十隻、航空母艦数隻が攻撃してきた。 東条首相は、敗勢を建て直すために内閣改造を行った。21日、東条大将は首相兼陸相、さらに参謀総長を兼ねるに至った。東条首相は独裁権を強大にして、この難局を乗り切ろうとした。 国民は戦局に不安を感じ、同時に、東条独裁に不信を抱きはじめた。 東条首相は何よりも先ず、国民の衰えた戦意を高め、独裁への信望と人気を集めねばならなかった。このとき彼の眼に映じたのは、狂信とも言えるほどの自信を持つ牟田口軍司令官の存在であった。戦略上重要になってきたインドを背景にして、踊らせる役者としては申し分ない。牟田口の無鉄砲作戦なら、インドに飛び込めるかも知れない。牟田口が成功すれば、人気と敗勢を一挙に挽回することができる。東条参謀総長は、このような政治的な必要にかられて、インパール作戦に期待をかけるようになったものと見られた。 メイミョーの林集団第十五軍司令部で、田副師団長は、インパール作戦の無謀さに反対するが、牟田口軍司令官には反感を持たない。二人は、同じ熊本の幼年学校の出身であり、田副師団長は牟田口軍司令官の三年後輩である。学校当時の記憶では、牟田口生徒は融通の利かない、くそまじめな男であった。それなのに同期生は『牟田口の茶坊主』といった。 牟田口軍司令官に反対して更迭された小畑参謀長は、ビルマを去る時に、田副師団長に語った。――あの男は実に虚栄心が強い。陸軍大将になりたがっている。だから是が非でも、インパール作戦を実行して、勝たねばならないと思い詰めている。 田副師団長は、尊大で頑固な感じの男の、どこにそのような気持が潜むのかと考える。――昔から、自分の受ける印象と、ひどく違った世評のある相手。だが、先輩後輩の関係から、親しみやすい気持が先に立つ。 牟田口軍司令官はいう。 「シンズウェヤでは包囲をやり損なったかも知れぬが、インパールがそうなるとはいえない。昨年八月以来、インパールをどうやって攻めるか、自分でも研究し、参謀にも研究させた。わしには絶対の自信がある。敵の飛行場や物量の多いことに驚いていたら、今度の戦はできない」 田副師団長はそれに応えて 「シンズウェヤの戦闘を見て、もっとも痛感するのは、戦闘方法が一変していることです。日本のいままでの戦術の眼目は、分進合撃と包囲殲滅にありました。満州事変以来、幾多の大作戦は、ことごとくこの戦法によって勝利を得ることができました。最近では、包囲してからが戦争になっています。これは陸軍大学校では教えていない敵の新戦法です。これに対処するには、何よりも航空機が必要です。残念ながら第五飛行師団にはそれだけの戦力がありません。次策としては、砲を多数持って行くことです。どれだけの砲を持って行く予定ですか」 「今度は、砲は持って行かないつもりだ。密林の山道を越えるのに、重量物を持って行けない。軽装第一で、速やかにインパール平地に進出する。そこで敵の砲兵陣地に直接ぶつかって、敵の砲を奪って使うつもりだ」 「しかし、シンズウェヤでは敵は砲をたくさん持っているだけでなく、実に砲を大事にします。砲の外側に必ず戦車を出して固めます。その間には歩兵を配置して、砲兵陣地に寄せつけないようにしてあります。そのために、近づくことができませんでした」 「そのくらいの防備はやるだろう。しかし、手元に飛び込んで、ひとつでもつぶしてしまえば、こっちのものさ」 「一つの砲兵陣地に対して成功すると、必ず周囲の砲が撃ってくる。一度に二千も三千も撃ち込んでくるから、どうしてもつぶされてしまう。陣地と陣地とは、強力に連携ができているようです。今までにない強さを持った戦法です」 「もう一つの問題は、包囲された敵が航空機による空中輸送で補給を十分に受けていたのに、包囲したわが軍が補給を断たれたことです。加えて、アラカン山系の道もないような山や谷を越えなければなりません。後方補給はどのように準備されるのですか」 牟田口軍司令官は、わが意を得たというように胸を反らして 「補給線を持とうとするから苦労しなければならない。空中輸送というが、インパールのような山や密林では、飛行機は輸送も出来ない。嶮難な山道だから、地上の輸送もあてにすることはできない。それでわしはジンギスカン遠征の故智にならって、牛と羊を一緒に連れて行く。すでにビルマ中に手配して、各師団ごとに三万頭の牛と羊を集め、チンドウィン河の線に集結させてある。向こうへ行けば、草があるから、飼料には不自由しない。糧秣がなくなれば、牛や羊を殺して食う。また干飯(ほしい)を十分に用意して、それを牛の背に積んで行く。干飯は、かさ(容積)は少なくても、水に浸ければ立派な飯になる。このようにして行けば、相当長期にわたる糧秣も簡単に持って行くことができる。これはすでに準備させている」 「それにしても、ある程度の補給線は確保しなければならないでしょう。これに対して敵は飛行機で相当しつこく妨害に出るでしょう。現在、ビルマに出てくる飛行機だけでも、一月には延二千五百機に達しています。これを一々追い払うことは、とてもできかねます。現在第五飛行師団の飛行機は戦闘機が二個戦隊、重爆が二個戦隊、司偵各一個戦隊ですが、実際に動ける飛行機は合わせて百機ぐらいなものです」 「貴官には、チンドウィン河渡河の援護だけやってもらえば、あとは心配しなくていい。飛行機が少なかろうと、弾薬糧秣がなかろうと、わしは、乗りかかった船だから、断じてやる。 大東亜戦争は、いわば、わしの責任だ。盧溝橋で第一発を撃って戦争を起こしたのはわしだから、わしが、この戦争のかたをつけねばならぬと思っている。まあ、見ておれ」 牟田口中将は、成算はわが胸中にあり、の自信満々であった。 pp:41-48 |

著者は、ビルマでは第五飛行師団司令部に配属になった。しかし当時、同師団の所有する飛行機は百機ほどであり、爆撃出動も限られ、偵察行動も満足に行えない状況になっていた。

その点、前回の「その2」の丸山静雄氏の最前線における取材と部隊とともに敗走した実体験とは異なり、軍団司令部の報道部員としての体験にもとづいて著している。

そのため、第五飛行師団司令官田副登中将への取材で、英印軍に対する分析・考究を、本書で披瀝している。

連合軍側はどんどん最新飛行機を投入し、保有する飛行機はインドからビルマに飛んでくる飛行機は、一ヶ月に延べ二千五百機に達し、ビルマ方面軍の居る首都ラングーンがたびたび空襲にさらされるなど、制空権は完全に連合軍側になっていた。

日本軍の第二次アキャブ作戦では、英印軍・連合軍側の新戦術、アドミン・ボックス(管理箱)作戦によって、それまで日本軍が得意としていた、敵陣地を包囲して殲滅するという作戦がまったく通用せず、空爆により補給も断たれ、〝殲滅〟されてしまった。

インパール作戦の陽動作戦として実行された第二次アキャブ作戦は完全に失敗した。しかも、インパール作戦発起の直前である。ビルマ方面軍司令官河辺正三中将も、インパール作戦を遂行する第十五軍司令官牟田口中将も、連合軍側の新戦術、航空戦力の充実についての認識が全くない。

とりわけ第十五軍司令官牟田口中将は、インパール作戦発起にあたり、隷下三師団がチンドウィン河渡河に際して援護してもらえば、あとはよいという、きわめて楽観姿勢であった。

牟田口中将は中国大陸での実戦経験とシンガポール攻略成功の成功体験が彼の自信を増大させ、軽装備で急速突進して、あとは敵の弾薬・糧秣を奪取して、インパールでは自給自活する。このため、ジンギスカンの故智にならって、牛馬や羊を連れて行く、という。

インパール到着までのアラカン山系の地形、密林の状況を調査もせず、英軍作成の十二万五千分の一の地図だけを頼りにしての進軍というのもまったく無謀である。しかも、現地調査・踏査もしていない。

牟田口中将の口癖となっていた「大東亜戦争は、いわば、わしの責任だ。盧溝橋で第一発を撃って戦争を起こしたのはわしだから、わしが、この戦争のかたをつけねばならぬと思っている」がインパール作戦実行の旗印となっている。狂信ともいえる彼の熱意に圧倒されて、はじめは反対するも次第に沈黙、同意する補佐する参謀達、上部のビルマ方面軍、南方総軍、大本営、それに加えて東条首相の政略的な思惑などが渦巻き、太平洋戦争最大の悲惨な敗北となった「インパール作戦」が発起された。

牟田口中将は『ウ号作戦』(インパール作戦)を『鵯越作戦』と呼号していた。源義経の一ノ谷の急襲にならってインパールに一気に突進することを考えていた。

対する英印軍・米軍側は一千五百機の航空戦力を有し、アドミン・ボックスを構築し、十分な火器弾薬と補給体制で待ち構えていた。しかも、スリム中将を中心として新規に編成された軍団であり、日本軍インパール進攻の計画から、作戦発起の日時まで知っていた。

|

支那大陸では戦線を縮小し、北と南の日本軍の全員戦死が相次いで、本土の空襲必至が国民の実感として迫る不利な戦況に次第に日本が見舞われはじめていたときだったので、首相、陸相、参謀総長を兼摂する東条英機は自己の名誉にかけても、ここで国民の士気を振るい立たせ、軍部への信頼を再燃させる一大作戦を国民の前に提供したかった。牟田口中将は東条閥の秘蔵将官であった。 支那事変最初の指揮官であったおれは、大東亜戦争最後の指揮官の名誉を握らねばならぬという牟田口の野望が、もし実現されれば、それはそのまま、東条が国民の前に提供する一大作戦の捷報(勝利報告)ともなったわけである。牟田口中将が、一作戦軍司令官でありながら、彼の上司、ビルマ方面軍司令官河辺中将も、南方総軍司令官寺内元帥も、そして参謀本部をも半ば黙殺して、日本最高の独裁者である東条に、直接提携する有利な条件を得たのは、このように二人の利害が一致していたからであった。『インパールの悲劇』の第1頁はこのような〝日本の東条〟と〝ビルマの小東条〟の握手から始まっている。 ビルマ方面軍司令官河辺中将が反東条派であることは、同じ陸大の同期生のなかで彼の大将進級がいちばん最後まで放っておかれた事実でも窺われよう。ビルマ戦場の最高責任者である河辺は、インパール作戦が絶対日本軍にとって不利であることを、あらゆる戦略的条件から抽出した公算の上に立って、誰よりもよく知りぬいていた。しかし、強引に作戦を主張する牟田口を押さえてその不満を買うということは、牟田口を通じてその直系東条の怒りを、そのまま自身に跳ね返らせることになるという弱気から、自身の一身を賭してまで、牟田口に反対することを狡く避けた。――三個師団八万五千余の日本軍をおびただしい鉄量と飢餓と、ジャングルの泥濘に白骨化せしめたインパールの悲劇は、こうした軍部の、きわめて少数者の反目や野心の犠牲であったともいえる。 pp:66-67 |

| 3月5日 第五飛行師団の航空部隊は、インド・アッサム州のシルチャール飛行場を攻撃した。当初の計画では5日から15日までの空襲作戦であった。その目的はインド北東部の飛行場群への反復攻撃であり、レド油田地帯が援蒋公路の起点であり、燃料の補給基地であること。そこを先制攻撃すれば、連合軍はその周辺の飛行場に防衛のために戦闘機群を結集させて、警戒態勢をとる。そして手薄になった所に乗じて、弓、烈、祭の三兵団の作戦発起、チンドウィン河渡河を掩護する。 しかし、連合軍の優秀な電波探知器は、早くも来襲を知り、シルチャール飛行場の戦闘機は一斉に飛び立って待ち構えていた。日本軍編隊は、攻撃目標を見つけ出す前に、三段に網を張った連合軍の戦闘機のために攪乱されてしまった。目的を果たせなかった攻撃部隊が、傷つきながらシュウェボに帰還して、まだ掩体(掩体壕:航空機を敵の攻撃から守るために建設された施設)に行かないうちに、連合軍の攻撃機が低空で襲撃してきて、着陸したばかりの戦爆十余機は、破壊され黒煙を上げて燃えだした。 この日、連合軍も中部ビルマに散在する日本軍の飛行場に来襲、夥しい損害を出した。田副師団長の計画は、その日以後不可能になってしまった。 |

英印軍側の航空機群と、来襲攻撃機に対するレーダー施設の充実は著しく、シンガポール空撃で成果を誇っていた日本軍航空隊も、英印軍レーダー網に捕捉され、十分な空域防衛態勢で迎撃され、逆に攻撃されて基地に戻った日本軍機まで潰滅された。昭和19年3月5日、ビルマの第五飛行師団は、インパール作戦発起前にすでに全潰していたのである。

| 3月5日夜、ビルマのほぼ中央のマンダレーと北の終点ミッチナとの中間の、幹線鉄道の西側にあるインドウ飛行場付近の上空を連合軍の大型飛行機十二機がグライダーを牽引して通過し近くにグライダーを降ろした。 第十五軍司令部のあるメイミョウも空襲され、マンダレー北方のカータ付近数カ所に連合軍空挺部隊が降下した。 これらの空挺部隊はマンダレーとミッチナの中間地点に陣地を築く。ミッチナには日本軍と一般居留民併せて五千人の日本人が居る。ミッチナは援蒋公路のレドと昆明の中間にある要衝である。連合軍がミッチナをとれば、レド公路は完成し、敷設された油送管によって、石油が輸送され、中国大陸の米国空軍は戦力を増強する。大陸の日本軍は制圧をうけ、日本内地は直接空襲にさらされることになる。 3月6日 第五飛行師団長田副中将は、メイミョウに飛び牟田口軍司令官を訪ねて、敵空挺部隊をいま叩かなければ恐るべき結果になる。そのためには、インパール作戦を延期してでも、空挺降下部隊を叩くべしと、熱意を込めて説いた。 しかし、牟田口軍司令官は落ち着いていた。空挺部隊の降下を気にもとめていないようだ。地上部隊の通信は、それについて、第十五軍司令部に何も伝えてはいなかった。このため、牟田口軍司令官は関心を持たなかった。 「空挺、空挺といって、一体どれだけの兵力が降りるものか。グライダーが百や二百きても、たかが知れている。放っておくと危ないというが、降りた連中は補給をどうするのか。空挺がうろうろしている間には、こっちがインパールからレドを押さえてしまう。そうなりゃ放っておいても、日干しになるさ」 「空挺作戦の戦力については、軽視しているのは閣下だけではない。ビルマ方面軍司令部にも進言して、警戒するよう申し上げたが、ほとんど相手にされません。ドイツがクレタ島で空挺作戦*に成功して以来、米英は真剣に研究して、大部隊を作り上げています。 *ドイツのクレタ島空挺作戦 第二次世界大戦中の1941年(昭和16年)5月20日から6月1日にかけて、ドイツ軍空挺部隊とクレタ島を防衛するイギリスを中心とする連合軍の間に戦われた戦闘。日本軍の真珠湾攻撃はこの年の12月8日である。 クレタ島の戦いについては、チャーチル著『第二次世界大戦』Ⅱ(河出文庫)第20章 クレタ島( pp:325-328)に詳述されている。 ドイツ軍空挺部隊の降下で、連合軍側はクレタ島からエジプトへ撤退を余儀なくされたが、双方とも損害は大きかった。連合軍側は、ドイツ軍の大規模な空挺作戦が鮮やかに成功した印象を受け、空挺部隊を育成し、後のシチリア島上陸作戦、ノルマンディー上陸作戦、マーケット・ガーデン作戦、ルール降下作戦などで多用・活用されることとなった。 一方、ヒトラーはドイツ軍の多すぎる犠牲に衝撃を受け、決して再び大規模な空挺作戦を実施しようとはしなかった。ドイツ空軍はこの作戦に飛行学校の訓練用部隊(教官がパイロットを勤めた)まで投入して多数を失い、パイロットの育成に支障が出始めた。 クレタ島を占領された連合軍はクレタ島を足がかりにエジプトへの侵攻を警戒した。クレタ島を掌握したことで不安要因を取り除いたヒトラーは、ひと月にも満たない6月22日ソ連侵攻に踏み切ることとなった。 現在、インドには二個師団の落下傘とグライダーの部隊があります。しかし、一個師団は送ってくるでしょう。 優秀な空軍の掩護下に活躍する輸送機の能力は、実に想像以上です。現在、連合軍が使っているダグラスC47輸送機の有効搭載量は最大限六トン。これは、機材人員を満載した、百輌編成の貨物列車を、毎日、空から一本ずつ送り込むことになります。空輸する内容も、山砲、高射砲などの重火器から、戦車まで運びます。空挺部隊が降りると、恐るべき速度で航空要塞を作り上げます。現にビルマでも、二月のハ号作戦(第二次アキャブ作戦)では、連合軍は急進撃しながら、急設滑走路用の鉄網を降ろして、二十四時間で飛行機を発着させています」 牟田口軍司令官は、田副師団長の説明する数字を聞き流していたが、次第にイライラした表情をあらわにし、ついに威圧するような声でさえぎった。 「要するにそれは数字の問題に過ぎないではないか。数字に脅かされてどうするか。空挺は空挺でやらせておけば、その暇に、わしがレド公路の根元を断ち切ってやる。まあ、安心せい。わしは、戦に負けたことがないんだ。わしは、その点、実に運がいいと思っている。わしには神様がついている。わしは、有り難いと思っている。――わしにまかせておけ。貴君の飛行機は大分やられたそうだが、渡河掩護は大丈夫か。チンドウィンだけは無事に渡すようにしてくれ。それだけは、くれぐれも頼む」 牟田口軍司令官はそういって部屋を出て行った。 |

それは、1940年(昭和15年)7月10日から10月31日までイギリス上空とドーバー海峡でドイツ空軍とイギリス空軍の間で戦われた熾烈な航空戦、バトルオフブリテンとその後の連合軍の空輸作戦やドイツ空襲である。

そして、第一次世界大戦から活動を開始した潜水艦Uボートによる執拗な大西洋補給ルート攻撃による損害であったが、最新型のレーダーを備えた航空機の開発・活動によって、連合軍は1943年(昭和18年)にUボート天国を崩壊に導くことができた。

日本軍航空関係者は、これらのヨーロッパの戦況から、航空戦力の能力・実力充実に注目した。

しかし、真珠湾攻撃、シンガポール攻撃でその成果を発揮した日本軍航空力であったが、それを支える航空機生産及び対航空機装備の開発の遅れ、優秀なパイロットの損失などでたちまち劣勢になった。

それ以上に、牟田口中将の如く、戦争・戦術の変化に鈍感で、弱い相手に対する予想以上の勝利に酔って傲慢不遜になった陸軍エリート達の頭脳の硬直さ、変化に敏感に反応・対応できずに、精神力強調、それが昂じて神懸かり、神頼みとなった。牟田口の「戦争に負けたことがない、運がいい、神様がついている」という何の裏付けもないこれらの言葉の空しさが、インパール作戦を太平洋戦争史上、最も悲惨な結果をもたらした。

|

3月5日 午後8時、連合軍の空挺部隊は、インド、アッサム州ハイラカンディ飛行場を発進した。グライダーを二機ずつ曳航したダグラスC47輸送機が六十一機、折からの月明の空を利用して北ビルマ、マンダレー=ミッチナの中間カータ付近に飛来した。そのうちの三十五機はカータ南方20kmの林間にグライダーを降ろした。別の一隊は東北方80kmの地点に、空挺部隊を降下させた。 6日午後にも引き続き、大型輸送機とグライダーで、兵員、迫撃砲、高射砲、多数の弾薬、糧食、燃料、機材を送った。 7日、第五飛行師団の戦闘機が攻撃に行った時は、その滑走路は全長1千メートルに達し、その付近には数機の飛行機とグライダーがあった。上空には、スピットファイア戦闘機が哨戒しており、日本軍機と交戦した。 連合軍が曳航したグライダーは、翼の長さ百フィート、機体の長さ四十五フィート、全搭載量二千キロ、人員は操縦者二名の他に武装兵十八名を載せることが出来た。 この二日の間に、カータ付近に降下した空挺部隊は、グライダー部隊二個旅団、落下傘部隊若干、合わせて五千名に達した。ほかに、レドを出発した遠距離挺進部隊が地上からカータ北西50キロ地点に進出、占拠していた。 数日のうちに、数カ所に飛行場ができ上がり、輸送機、戦闘機が自由に発着した。毎日この上空に飛来するC47輸送機は、六十機ないし百機に達した。兵力は、間もなく三個旅団九千名となり、飛行場の周囲は堅固な陣地となった。また、一千百頭の動物を空輸していた。 付近の日本軍守備隊は攻撃を受けて潰滅、あるいは敗走し、幹線鉄道は破壊され、マンダレー=ミッチナ間は連絡を断たれた。空挺部隊は、短時日の間に、勢力を拡張し、ついに、イワラジ河両岸の平原の、インドウ、バーモ、モニインの三地点を結ぶ広い地域を、完全に占領確保するようになった。 間もなく、北のフーコン谷地からミッチナに向けて浸透をつづけていたレド公路建設作戦の先遣部隊、米軍式装備の重慶軍は、空挺部隊と呼応し、連絡を取り始めた。北ビルマの要衝ミッチナは、腹背を断たれ、次第に孤立に追いやられる。 空挺部隊の降下以来、連合軍の戦闘機は、連日、日に数回にわたってビルマの日本軍飛行場に来襲した。低空を這ってきて、突如として、飛行場の真上に姿を現す。対空監視も発見することができない。この巧妙な襲撃は防ぎようがなく、数日の間に、高師団のなけなしの飛行機の半数を撃破された。三月中の損害は六十機に達した。これは、昭和18年10月に雨季が明けて以来、2月までの五ヶ月間の損害と同数であった。 空挺部隊の陣地が強大になれば、インパール作戦に大きな支障を及ぼす。烈第三十一師団と祭第十五師団は、チンドウィン河河岸付近に集結して渡河の時を待っている。敵空挺部隊の占拠した地点から両師団の渡河地点までは約150kmに過ぎない。すでにこの両師団への補給部隊の交通路は、空挺部隊のために切断されている。 北ビルマが、このような深刻な戦場となって三日目――3月8日、インパール作戦発起の日である。 第三十三師団の作間、笹原両連隊は、インパールを目指して進撃を開始した。 連合軍の、この三日間の先手は、インパール作戦の勝敗に、大きな影響をもたらした。Pp:66-82 同じ3月8日 第五飛行師団田副中将は、シャン高原のヘホ飛行場からラングーンに飛んだ。 田副中将はビルマ方面軍司令官河辺正三中将と同参謀長中永太郎中将に面会して、北ビルマの状況を説明した。 「北ビルマに降りた空挺部隊は、非常な早さで成長しています。偵察写真を撮ってくると、そのたびに変化しています。インドからは、毎日、百機以上が補給と攻撃に出ています。空挺陣地には防空戦闘機隊と高射砲が来ています。このまま行けば、高の戦力では潰すどころか、高の方が潰されます。そのうちには、ミッチナが危なくなり、レド公路が延びてきます。空挺部隊は、ビルマの命取りになるだけでなく、日本の全戦局を危うくする恐れがあります。今ならば、インパールの主力部隊が動いていません。インパールを止めても、空挺部隊を叩くべきだと考えます」 河辺軍司令官は 「インパールを止めるわけにはいかない。よしんば、ビルマ方面軍が止めるといっても、大本営がもはや許さない」 「しかし、このままでやれば、最悪の場合、インパール作戦部隊は、帰るに帰れなくなって、インドで自滅しなければなりません」 「牟田口が確信をもっていると思うから、牟田口に任せておいたらいいと思う」 昭和12年7月7日、日華事変の第一夜。中国北京郊外の盧溝橋で、最初の戦闘をした牟田口連隊は、河辺旅団の隷下部隊であった。その時の二人は、今ビルマにあって、方面軍司令官と、その麾下の集団司令官として、インパール作戦を決行しようとしている。 中参謀長は 「雨季が近いから、インパールは早くやらなければいけない。空挺に対しては手を打つ。今、近い所の部隊から兵力を抜いて、とりあえず二個大隊を出す手配をした」 ビルマ方面軍の地上部隊の司令官や、幕僚には、空挺部隊の認識が全くない。科学兵器の装備を持った三個旅団の空挺部隊に対して、わずか歩兵二個大隊、それも、今、手配したところだというのだ。 田副師団長は、高の直属するシンガポールの第三航空軍に急電を発した。 3月10日 第三航空軍高級参謀佐藤直大佐がシンガポールからシャン高原に飛んできた。 佐藤高級参謀は 「空挺を肥らせたら大変なことになる。一刻も早く潰してしまねばならない。 しかし、ビルマに飛行機をまわすことは全然できない。――昨年来、ビルマから取りあげてニューギニアに送った二個戦隊は、向こうへ着くと、直ぐに空襲されて全滅した。中部太平洋方面は、今年になって、非常に悪くなった。アメリカはマリアナと、フィリピンに出てくる動きが活発になったから、その方面に飛行機を出してやらなければならない。第三航空軍としても、少ない飛行機を分散させるので、戦力が稀薄になることを心配しているがどうにもならない。とりあえず、南方総軍、大本営には、第三航空軍からも空挺陣地を潰すよう進言した」 二人は第十五軍の会報を見た。 《最近、若干の空挺部隊が北ビルマに降下した。これに驚かされて、弱音を吐く奴がある。一体、飛行機で人員を運び補給したところで、その量たるや見え透いたものではないか。わが第十五軍の将兵は、このようなゲリラには意を介するところなく、全力をインパール作戦に致すべきである》 「第三航空軍木下敏中将が、ラングーンに行って河辺軍司令官に話したことを第十五軍の参謀が聞き込んだのだろう。地上の連中は、航空作戦のことを何も知らない。牟田口にしても河辺にしても同じ――東条でもそうだ。 三人とも、よく似ている。――頭のいい奴が思い上がると、神がかりになってしまって、処置なくなる。 東条は、首相、陸相で今度は参謀総長を兼任した。名目は三役を兼ねても、実行は不可能だ。権力だけを独占したに過ぎない。これは危険な独裁だ。内地で竹槍訓練をさせるというので、そんな阿呆なことをして何になるかと新聞が書いたら、東条が発禁にして、書いた記者を召集にして軍隊に入れたそうだ」 3月11日 田副師団長は、三度、佐藤高級参謀を同行して、メイミョウに飛んで牟田口軍司令官に面会、説得を試みた。 佐藤高級参謀が、第三航空軍の見解を説明した。 「レド公路啓開作戦は、連合軍としても、非常に大規模な珍しい性格を持った作戦です。――敵中を通過して千二百キロの輸送路を作る。この大胆な作戦の一翼として、今度の空挺が用意されたと考えられます。すでに一年も前から準備していたところから見ると、相当なことをやるに違いありません。その目的と規模から見て、現在の世界大戦の全戦線を通じて、有数の、目覚ましい空挺作戦になる公算があります」 牟田口軍司令官は、最初から不機嫌に聞いていたが、次第に高慢な怒りが高まり、ついに、たまりかねたように口を切った。 「如何にも今度の空挺は大規模であるかも知れない。だが、牟田口の確信には、少しも変わるところはない。大規模な空挺が、ビルマの友軍地域内に降りたことは、実に天佑であり、神助である。敵は自ら求めて、袋の鼠となった。包囲殲滅には絶好の機会だ。また、敵が、わが方のインパール作戦の直前に、虎の子の空挺を降ろしてきたことも、実に、これ以上の幸いはない。わが方は今や一挙に、敵の根源と、レド公路建設に出て来た部隊とを、同時に潰滅させることができる。このことを思い合わせると、牟田口は幸運だと、つくづくと、考える。畏れ多いことだが、これぞ、皇祖皇宗の神霊が、われらを助け給うにほかならない」 そして、田副師団長に向かって 「十五日の渡河掩護だけを十分にやって頂きたい」 田副師団長が奔走して牟田口軍司令官の「インパール作戦」中止の最後の機会が終わった。 「牟田口という人は、小型の東条だ。東条は気に入らない奴は、みんな第一線に追い出してしまう。第一線には牟田口のようなのが居て、また追い出す。第十五師団の山内師団長にしても、第三十三師団の柳田師団長にしても、わが陸軍有数の米国通だ。それが現地に追い出されてきて、意見をいうと、今度は牟田口に叱り飛ばされる。神懸かりになると、人の言うことは全然聞かなくなる。 第十五師団長山内中将が私のところに来ていっていた――インパールの作戦計画が不安だ、と牟田口に言うと、何をいうかと叱られる。インパールをやるには、これだけの準備がいる、というと、その次には、師団長を呼ばないで、牟田口が直接、兵器部長を呼んで命令する。兵器部長が、間に合わない、と本当のことをいうと叱られる。しかたがないから、大丈夫だ、といういと、ご機嫌がいい。 第三十三師団長柳田中将も同じことをいっていた。山内も柳田も、今では、牟田口から相手にされない。こんな調子で戦を始めたら、だめだ。 東条、河辺、牟田口、このような同じ型の人物が上にいてはダメだよ。頭がよすぎて、偏狭で頑迷になっている。ことに東条などは、悪いことに人一倍猜疑心が深い。憲兵司令官ぐらいにはいいかも知れないが、総理大臣の器にはならなない。一日も早く止めさせなきゃ戦さは危ないというのに、今度は参謀総長になった。 人間、地位を得ると、我が儘になる。そして、その地位以上に自分を偉いものに考えるようになる。それを押さえることができれば、本当に偉いのだが」 田副第五飛行師団長が、牟田口第十五軍司令官を三度訪れて、連合軍の新戦術と航空機の戦闘と輸送の目を瞠る能力増強を説いても、牟田口軍司令官は自分の方針を頑強に誇示し強気を押し通した。 ビルマ方面軍司令官河辺中将も中参謀長も、連合軍の新戦術(円筒陣地作戦と空挺作戦)と航空戦力の威力についても全く認識を持たず、河辺ビルマ方面軍司令官の言葉「牟田口が確信をもっていると思うから、牟田口に任せておいたらいいと思う」は無責任きわまりない。河辺中将の如何にも確信のない言葉であり、東条の意向を考え、自分の大将への出世を考えた浅慮に過ぎない。 3月15日 夜二十時。チンドウィンの河岸に集結していた烈第三十一師団、祭第十五師団の両兵団は、渡河を開始した。連合軍の飛行機は出てこなかった。 幸先よしと河辺方面軍司令官、牟田口軍司令官が喜ぶうちに、両兵団は進撃を始めた。 pp:82-91 3月14日 作間連隊の進路の前方にあるトンザンには、英印軍第十七師団が陣地を構えていた。……日本軍が作戦を開始したので、英印軍はインパールに撤退しようとしているところへ、第三十三師団が衝突してきた。中央突進隊の作間連隊は、小川忠蔵少佐率いる第二大隊がトンザンの南方に迫り、斎藤満大尉の第一大隊がトンザンの北のトイトムを攻撃した。 工兵第三十三連隊八木茂雄大佐の突進隊はインパールの本道上を進んで、南からトンザン向かっていた。 これによって、トンザンの英印軍の後方を遮断する態勢ができ上がった。 英印軍第十七師団を包囲したという報告を、柳田師団長が受けたのは、3月14日であった。 3月15日 柳田師団長は戦闘指令所をカムザンに進めた。 この夜、祭第十五師団、烈第三十一師団が作戦を開始し、チンドウィン河を渡った。 これに先んじて、弓第三十三師団は早くも勝利に恵まれるかのように見えた。 第三十三師団司令部に派遣されていた第十五軍情報参謀藤原岩市少佐は戦況の進展を喜んで、牟田口軍司令官に報告するためにメイミョウに帰った。 その後、戦況は急に悪化した。 トンザンの背後に回った斎藤大隊は、トイトムの攻撃で苦戦に陥った。 15日の昼間には、迫撃砲の猛射を浴び、山頂からは歩兵の攻撃を受けて、大損害を出した。大隊は英印軍の山頂陣地を襲撃しようとして、山腹の一本道を進んだ。その行軍縦隊を、横から機関銃で掃射された。死傷者が続出して混乱し、逃げ場を失った者が多数、谷の下に転落した。免れた将兵は山中に四散して、直ぐには連絡が付かなくなった。このため、トンザンの第十七インド師団の退路は解放された。 左突進隊の笹原連隊も、3月17日には、南北から挟撃を受けることになった。 笹原連隊は、入江増彦中佐の率いる第一大隊をシンゲルの北に、末木栄少佐の率いる第三大隊を南の6373高地付近に出して、インパールの本道を、二ヶ所で遮断した。末木大隊の陣地に、英印軍第四十八旅団が衝突してきた。激烈な戦闘が続き、末木大隊の第九、第十二中隊長、第三機関銃中隊長が戦死、大隊の半数が死傷した。さらに英印軍の増援部隊がインパール方面から南下してきて、入江大隊を攻撃した。……戦車連隊を先頭に立て、飛行隊が協力していた。 笹原連隊は南北から圧迫されて、悲惨な状況に追い込まれた。 この苦境を打開しようとして、田中参謀長、堀場作戦参謀の二人が、作間連隊本部に駆け付け督戦に当たった。 3月18日 小川少佐の第二大隊は、再び夜襲を強行したが、途中で撃退され、四散するに終わった。 3月19日 朝から激しい雨が降り出した。 師団の主力である作間、笹原の両連隊が、作戦発起したばかりで、大きな打撃を受けてしまった。もう一つの衝撃は、雨であった。 3月22日 八木工兵連隊長の率いる正面突進隊は、トンザンを越えて、北のトイトムの攻撃に向かった。この部隊には戦車第十四連隊の軽装甲車中隊の六輌が加わっていた。全車両が高地の向こう側に隠れた時、戦車地雷にかかって、六輌とも破壊され、攻撃は中止となった。 作間連隊は、再三の夜襲で四散した兵が、ようやく集まった状況であった。 戦術書によれば、一度、夜襲をすれば、兵を集めるのに二日かかる。作間連隊は、それ以上に兵の掌握に苦労していた。攻撃には出られなかった。 笹原連隊の第三大隊は3299高地で、危急な状況に陥っていた。この日には、暗号書を焼き無線機を破壊する用意をしている旨を、笹原連隊に打電してきた。 第三十三師団の主力は、トンザン=シンゲル間で、全滅寸前の惨状となっていた。 3月23日 シンゲル北方の陣地で、笹原連隊第一大隊長入江増彦中佐が英軍戦闘機の砲爆撃のなかで倒れた。笹原連隊長がもっとも信頼していた大隊長であった。入江大隊長の死は、わずかに残っている連隊の気力を失わせた。生き残りの将兵は、山に入り、林の中に隠れた。 3月25日 3299高地の末木大隊長が重大な電文を発した。 《大隊は暗号書を焼き、無線機を破壊す。大隊は現在地において玉砕せんとす》 笹原連隊長は、入江、末木両大隊に英印軍の退路解放の命令を伝えさせた。これは師団命令に反する独断の処置であった。笹原連隊長は、そのやむない状況を、無電で師団に報告した。そして、軍旗を焼いて、玉砕を覚悟して任務遂行に当たるという、重大な決意を告げた。 笹原連隊長の電報を受けとった柳田師団長は、これ以上退路遮断を続けるのは、主力を全滅させることだと判断して、すぐに笹原連隊長に、道路解放を命じた。 その後柳田師団長は自分で電文を書き極秘で第十五軍牟田口軍司令官宛てに発信することを命じた。 その内容はインパール作戦の中止を勧告する、意見具申の電報であった。状況から判断して、三週間でインパールを攻略することは絶望であり、雨季の到来と補給の困難が、悲惨な結果を将来すること、空挺部隊の降下は、北ビルマの防衛を危うくする、と説いた。 牟田口軍司令官は怒り立った。激しい字句を並べて、第三十三師団の進撃を言明した。また、再び藤原参謀を派遣して、直接、柳田師団長を説得させることにした。 3月26日 柳田師団長は牟田口軍司令官から、かさねて、インパールに急進することを命じてきた電文を読んだ。 そして、同席していた田中参謀長、堀場参謀、三浦参謀に、前進を明言した。 3月27日 作間、笹原、その他の部隊に対し、第三十三師団命令が伝えられた。 「トルブン隘路口を目標に、追撃せよ」 その二日後、笹原連隊が、さらに二日おいて作間連隊が前進していった。 pp:82-103 |

藤原参謀が再び柳田師団長を訪ねたかどうかについての記述はこれ以後ない。

それに先立って、3月15日『第三十三師団司令部に派遣されていた第十五軍情報参謀藤原岩市少佐は戦況の進展を喜んで、牟田口軍司令官に報告するためにメイミョウに帰った。』という記述がある。

このことは、藤原参謀は勝利を確認せずに第十五軍に報告に戻ったと解釈される。

藤原参謀は敗戦後の1947年6月、日本に戻り、復員局の戦史部に在籍した後、陸上自衛隊に入隊した。希望して調査学校校長に就任し、自衛隊情報部門の育成に努める。宇都宮師団長などを歴任した後、1966年1月、依願退職。最終階級は陸将。昭和三十一年一月発行の雑誌『別冊知性』の『太平洋戦争の全貌』号には、藤原岩市氏が、柳田師団長の統制前進問題について述べている。後述)

| インパール見ゆ 4月6日~8日 ビルマ=インド国境はインパールを基点としたマイル道標は72マイル(約116km)を示す。 インパール南道を北に向かって進んだ第三十三師団の主力は、4月6日から8日の間に、38マイル道標地点(61km)に出た。 トルブン部落、あと10kmでインパールの盆地に出る。盆地への降り口は狭い隘路になっている。 連合軍はこの隘路口を押さえて、日本軍が盆地に出るのを封じようとしている。 第三十三師団の先遣部隊第二百十五連隊第一大隊は、前夜、隘路口に突入した。 3月8日に進撃を開始した第三十三師団は、一ヶ月を経過して、まだインパール盆地に入れなかった。しかもこの時には、師団の兵力は、約半分になっていた。 牟田口軍司令官としては、神武天皇祭(4月3日)にはインパールに入るぐらいの予定であった。 それだけに、柳田師団長に対する不満と怒りを、ますます大きくした。牟田口軍司令官は、第三十三師団の進出が遅れたのは、柳田師団長が〝統制前進〟を行って、わざと遅れたと見ていた。 そのころ、第十五師団は、インパールの東北10km地点に進出した。第三十一師団はインパールの北100kmのコヒマを押さえて、補給路を遮断した。 そこへ、第三十三師団が出て来たので、牟田口軍司令官の作戦は、成功したかのように見えた。ことに第三十一師団がコヒマを占領した時には、牟田口軍司令官は得意の絶頂にあった。 38マイル道標地点の師団司令部で、田中参謀長が作間連隊長に計画を伝えた。 「隘路口を突破するのに1~2日かかる。それゆえ、作間連隊は、本道を避けて、盆地の西側の山伝いにモロウの細い山道を通り、インパールの西側に出るようにする。モロウ方面の敵状はわからないが、笹原連隊も衝突しておらず、シルチャール道に出した先遣隊の報告では、吊り橋のあるような田舎道で、重要な役には立ちそうにもない。だから敵もこの方面は余り防衛していないようだ。案外、作間連隊が一番先に入るかも知れない |

出所:http://www.jiyuushikan.org/rekishi/rekishi-314.html

出所:高木俊朗著「インパール」

| 4月10日夜 作間連隊はモロウ高地に向かった。奇妙な雲と湿った風、雨季の前兆であった。 4月11日朝 先発した笹原連隊本部に到着。両連隊長が顔を合わせたのは、曙村(チンドウィン河畔ムウタイ部落)以来であった。笹原連隊長の顔は憔悴していた。笹原連綴長はインパールが見える場所に案内した。 向こう下がりに起伏したその先に広い低地が開ける。東西35km、南北70kmのインパール盆地である。 インパールが見える。直線距離にして30km、迂回するにしても、行軍すれば二日で行ける。 そこから見えるだけでも飛行場が三つある。一日中、大型輸送機が盆地に飛んでくる。 インパール作戦の報道にあたっていた新聞記者達が、ラングーンのビルマ方面司令部で、作戦の説明を聞いた時に、質問した。 報道班と会見したのはビルマ方面軍司令部の片倉衷(ただし)高級参謀。 「軽装でインパールへ行くのは、裸で鉄の要塞に飛び込むようなものではないか」 「快速を以て飛び込むから、敵に防備を固めさせる時間を与えない」 「しかし、アッサム州に、多くの航空要塞があって、日本の飛行機はインド=ビルマ国境を越えることが困難になっている。連合軍は、こっちがインパール盆地に出るのを待って、一斉に叩く作戦だと思う」 「そのくらいのことは計算に入れてある」 「必ず行ける自信がありますか」 「もちろんだ」 「しかし、もしも、――」 「もしも?負けるというのか。その時にはおれが君たちの前で腹を切って見せてやる」 「よろしい。その時は、きっとですよ」 新聞記者達は、片倉高級参謀を信頼できないことがあった。 一年前に、第十五軍の久野村参謀長と木下高級参謀が「インパール作戦計画」の報告に来た。 方面軍司令部の会議室には中参謀長、片倉高級参謀以下、幕僚が集まり、久野村参謀長から作戦計画の説明を聞くことになった。木下高級参謀は、『ウ号作戦計画』の印刷物を配りはじめた。その時、片倉高級参謀は、目の前に置かれた計画書をわしづかみにして、〝軍司令部の外まで響く〟といわれた大声で叫んだ。 「こんなばかな計画を見る必要はない」 片倉高級参謀は計画書をびりびり引き裂いて、机の上に叩きつけた。 インパール作戦の計画は、はじめから〝ばかな計画〟といわれていた。 片倉参謀は方面軍の幕僚のなかでも、もっとも激しくインパール作戦に反対していた。 牟田口軍司令官は、このようなことにはかまわず、なお計画を推し進めた。 片倉高級参謀も頑強に反対をつづけた。 一時は、片倉高級参謀の反対が、牟田口軍司令官の野望をくい止めるかと思われた。 そのうち、方面軍司令部は軟化し、反対を叫ぶのは、片倉高級参謀ただひとりとなった。 ついには、片倉高級参謀までが、牟田口軍司令官のいうようなことを代弁し、〝腹を切ってみせる〟とさえ壮語するようになった。 結局、牟田口軍司令官の計画が無謀であることを、第十五軍やビルマ方面軍の参謀はわかっていた。それでいて、誰一人〝腹を切って〟も、〝補佐〟の責任を果たそうとする者はいなかった。pp:115-118 |

片倉高級参謀は大声でがなり立て、一見豪放らしく振る舞い、インパール作戦について最後まで強固に反対する。しかし、一転、豹変して牟田口軍司令官の代弁者になる。その間に、ビルマの状況は何も変わっていない。むしろ日本軍にとっては悪化している。片倉高級参謀は〝腹を切る〟と二度も啖呵を切ったが、それも出任せでしかなかった。片倉は満洲時代、石原莞爾中佐と胸を掴んで抗論、二人の参謀が中に入ってことなきをえたというエピソードもある。

仙台生まれだが、熊本中学校、熊本陸軍幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て、陸軍士官学校、陸軍大学校卒業。典型的な陸軍軍人であった。

片倉高級参謀は、インパール作戦開始直前、1944年(昭和19年)3月1日、陸軍少将に進級し、第三十三軍参謀長に就任。第三十三軍は1944年(昭和19年)4月7日に編成され、ビルマ方面具戦闘序列に編入、北ビルマに配備された。

同年6月、陸軍航空総監部付、1945年(昭和20年) 4月、第202師団長に就任、8月高崎で終戦を迎える。

戦後は、戦後は商事会社経営の他、1958年(昭和33年)1月にはスバス・チャンドラ・ボース・アカデミー設立に関る。1978年(昭和53年)同アカデミー会長に就任。戦後は旧満州国の関係者で構成される国際善隣協会理事長などを歴任し、戦中の体験からビルマの戦いで命を落とした日本陸軍兵士の遺骨収集に積極的であった。1991年(平成3年)7月没。なお、スバス・チャンドラ・ボース・アカデミーは、平成16年9月、解散した*。

出所:ウィキペディア

*http://www.yorozubp.com/0412/041219.htm

片倉高級参謀が何故、豹変したのか、については、著者は記していない。片倉高級参謀にも、典型的な日本陸軍将官の言動の一端が示されているが、なぜこのような人間が生まれたのか、当時のわが国の異常な一端を窺い知ることができる。戦後は日本軍兵士の遺骨収集に熱心であったというが、戦前の自分の言動に対する反省があったということなのだろうか。

|

インパールの背後は、航空立体要塞となっていた。それぞれ幾つかの飛行場が梅鉢紋の形を作っている。基地と基地の間は、電波探知器と戦闘機が哨戒している。多数の飛行機が飛来し、糧食弾薬を補給する。 日本軍が地上の輸送路を遮断したとしても、連合軍の前進基地は少しも苦痛を感じない。 この立体要塞に突入した日本軍の最大の武器は、独自と誇る『突撃』だけであった。 日本軍は、急速に進軍してインパールに入る予定であったが、連合軍が、飛行機と重機類の力で陣地を構築する速度の方が早かった。わずかの時間差で、地雷と鉄条網に囲まれ、蜂の巣のように重なり合った掩蓋壕陣地、迫撃砲、重砲などの砲兵陣地が、火線を結んでいる。ハリネズミのような火砲、夕立のような弾幕、そして、空中からの攻撃と輸送……。 日本軍の歩兵は、高地の険しい斜面を這い上がり、これらの陣地に肉弾攻撃して、特火点や掩蓋壕を一つ一つ潰して行く。一夜の猛攻、激戦の後に、一つの陣地を占領すると、連合軍の他の陣地の砲門は、すべてそこに向けられる。 陣地を占領した報告が、後方の司令部に到着した時には、占領点は、山の形が変わるほど砲爆撃を浴びて、一人の兵隊も生き残っていない。 4月8日 第三十三師団主力がインパールまで38マイルの道標地点に到着した日である。東南アジア連合軍司令官マウントバッテン中将がインパールに飛来した。英印軍のなみなみならぬ決意を示すものであった。 戦場には、それまでとは違った標識をつけた大部隊が出現した。アキャブ戦線で日本軍第五十五師団と戦っていた第五インド師団、第七インド師団を空路、輸送機で急送したのである。 アキャブ戦線で、地上軍を空軍輸送機が補給するアドミン・ボックス作戦を体験した部隊である。 インパールの連合軍の立体要塞は、『皇軍精神』と銃剣とを最大の武器とする日本軍に対峙したのである。 pp:104-120 |

| 狂奔 4月14日夜 作間連隊はシャチール道を押さえるべく前進をはじめたが、第一大隊が敵と遭遇した。 戦車が出現し、迫撃砲と機関銃の攻撃を受けた。 4月15日 未明に高地に英印軍の掩蓋壕陣地を確認、午前10時、スピットファイア戦闘機が谷の上をかすめて飛び去った。その後重砲攻撃を受けた。 前面に現れた連合軍陣地は作間連隊のシルチャール道に行くのを妨げ、やがて第三十三師団全部をインパール戦線から退ける巨大な鉄の障壁となったのである。 …… 田中参謀長からは督促の電話がかかってくる。 「一刻を争ってインパールに到達しなければならない。牟田口閣下からも厳重な命令があった。インパール攻略は、今や最後の段階に達した。この好機を逃さないためにも……連隊の全力を以てインパール西北に進出する態勢を取られたい」 「……現在の半減した大隊では、手に負えないほど、敵は大きい。……普通の戦力を以てすれば、一個連隊あればよろしいでしょう。現在の状態では、師団の全力が必要だと思われます」 事情を聞いた作戦主任の末田大尉に対して、作間連隊長は 「師団が焦るのは、軍が焦って、せっつくからだ。作戦開始以来ひと月過ぎたし、状況は悪くなるばかりだから、軍も焦りだしたのだ」 末田大尉は 「……妙な期限をつけるから、余計無理になるんです。田中参謀長は、神武天皇祭はインパールでやるんだ、なんて法螺を吹いて。――今度は、天長節には必ず入るといっているんです」 「何か特別の祭日があると、その日を目標にするのはいいが、そのために無理をするのは困ったものだ。シンガポールの時には、紀元節に入ろうというので、無理をして大変な犠牲を出した。今度も天長節に入れば、それにこしたことはないが、そのために兵隊を殺すのはばかな話だ。それでは暦を見て、縁起を担ぐのと変わりがない。体裁はいいだろうが、われわれ第一線の者はかなわないよ」 …… 一日の出足の差。――かの空挺部隊の降下が、日本軍の作戦発起より三日早かったことが、戦局に大きな影響をもたらしたように、ここでも、わずかな出足の差が、第三十三師団を重大な結果に追い込もうとしている。 pp:139-144 |

ビルマ方面軍と第十五軍の首脳部が、アキャブ第二次作戦で敗退した理由、すなわち、円筒陣地と空中補給及び空爆の援護連携作戦という連合軍の新戦術をまったく理解しなかったことである。それに加えて第五飛行師団田副師団長やその上部の第三航空軍が、この新しい航空戦略についての認識を持ち、方面軍及び第十五軍への地上・航空連携作戦の恐ろしさについて説明・インパール作戦中止を説得したが、まったく受け付けなかった。

牟田口軍司令官がジャングルに航空戦力は役に立たないと言い張って、日露戦争以来の軽装装備での肉弾迫撃戦術にこだわったことが悲惨な敗北という事態を引き起こした。

その上、前線の苦闘を第三十三師団田中参謀長もその上部の第十五軍牟田口軍司令官も、前線の状況を理解できず、また理解しようとせず、柳田師団長を無視して直接いうことを聞く田中参謀長に指示を出し、祝祭日の縁起を担いでの期限を切っての急速突進の督促一方であった。それが悲惨な敗走の重大原因になった。

|

作間連隊の総員は、三個大隊、四千三百名であった。そのうちの三千七百名がインパールに向かった。インパール盆地の西側の森の高地に衝突した時には、わずか千名になっていた。約二千名は、作戦開始直後、まもなく、トンザン付近までの戦闘で失われてしまった。後方に残ったのは第三大隊の二百五十名である。第三大隊はチン山地守備隊として、遙か後方に動かずにいる。……第三大隊長田中稔少佐は、見るからに豪放らしく、堂々とした恰幅をしていたティディムの戦闘の時には、華々しい戦況報告をよこした。しかし、事実は、戦闘中、後方に潜んで指定された地点にも出なかったことが明らかになった。病的なほど飛行機が怖く、こうした不信行為が二、三回あったために、後方警備として、チン山地に残されていた。 4月18日 その日の薄暮。第二、第六の中隊に、森の高地の攻撃を命じた。 17時15分、連隊に配属された一個大隊の砲兵が、その全力である山砲六門で突撃支援射撃を始めた。 その支援射撃がやむと同時に、第六中隊が谷から飛び出して、森の高地の南側に突っ込んだ。第一線の鉄条網は、簡単に突破。第二線の鉄条網にかかる。敵掩蓋陣地に手榴弾を叩き込む。 このとき、第二中隊は、森の高地の裏側にまわった。高地背面は手薄であるにちがいないとの予想であった。 重機関銃、迫撃砲のすさまじい乱射、集中火をかぶせる。ところが、英印軍の堅固な掩蓋陣地の中にいるから、頭から砲弾を浴びても、こたえない。第六中隊は混乱に陥った。高地の八合目の線まで上ると、戦車が出て来た。 一方、高地の背面にまわった第二中隊は、鉄条網と掩蓋陣地にさえぎられた。高地の防備は三百六十度の全面にわたって隙間なく構築されていた。しかも高地の背面にはシルチャール道があり、そこには戦車が出て来た。道の向こうの高地からも機関銃弾が急雨のように降りかかってきた。 …… 第六中隊は、もとの谷に引き返したが、一時間半のうちに、中隊は三分の一となり、生き残った者のほとんど全部が負傷していた。第二中隊の方はさらに悲惨であった。下士官と兵と合わせて、わずか四名、中隊長以下の約百名は、高地の背面で倒れた。このような戦闘は、森の高地だけではなく、インパールの至る所の陣地で行われていた。 4月19日の午後 第六中隊の生き残りが、谷の下に死んだようになってひっくり返り、時々、呻き声を上げていると、谷の近くに、英印軍の軽戦車が四輌出て来た。戦車は50メートルまで近寄って止まった。 戦車の一輛から日本語の放送が響いた。 「親愛なる日本の兵隊さんだけに聞いて頂く放送です。ばかな将校は聞かないで下さい。では、音楽をお聞かせしましょう」 ついで、音楽が流れる。『東京音頭』である。 「あなた方は、部隊名を隠しているが、われわれはよく知っています。あなた方は弓第二百十四連隊、白虎部隊という別名を持った勇敢な部隊です。あなた方はインパールに行くつもりで、ここまで来ました。しかし、われわれは、おやめなさいと忠告します。ムタグチはインパールを包囲したといっていますが、それはヨタです。烈はコヒマでばらばらになっています。コヒマにいるのは英印軍です。祭はほとんど壊滅しました。祭の一個大隊は三十五名となり、軍曹が大隊を指揮しています。これを皆さんはどう考えますか。これは鉄と肉との戦いです。日本軍得意の肉弾も、鉄の壁、鉄の戦車、飛行機には、まったく勝ち目のないことは、すでに、皆さんがよくごぞんじでしょう。ところで、もう一度、音楽をお聞かせしましょう」 『宵待草』の曲が流れ、それが終わると、戦車はまたしゃべり出した。 「吉田軍曹殿が聞いていますか?あなたは、ぐずで、いじわるで、仕事はできないくせに、兵隊をよくいじめるそうですね」 それは本当のことだった。 「兵隊さん、そういう上官の下にいないで、直ぐにわれわれの所においでなさい。あなたは、今日のご飯を食べましたか。われわれの所には、うまい食べ物や、清潔な衣服があります。――それでは、放送を終わります。どうぞ楽しみにお待ち下さい」 放送が終わると、四輌の戦車は、低地に向かって機関銃を乱射して、シルチャール道の方に去っていった。 戦車の放送は、連隊に大きな衝撃を与えた。明らかに連合軍が優勢であることを、目の前でまざまざとみせられたようであった。放送戦車は毎日出て来た。 本部の兵隊は、どこからか聞き伝えで、放送の内容を知っていた。兵隊の話では、放送のために戦意がにぶるとか、また、陣地から逃亡したり、投降するような兵隊は絶対にいない、ということだった。しかし、インパールでは日本軍が負けているという放送には、すでに感じていたことだけに、相当に落胆したし、不安にもなった。 兵隊の気持を一番動揺させたのは、吉田軍曹のような実在の人物についての放送であった。このようなことを知っているのは、捕虜になった兵隊がいるからだ、――とすれば、森の高地の攻撃で、突入して捕まった者があるに違いない、というのである。捕まった者が戦車に乗ってきて喋っているのではないか、ということについては、喋り方にくせがあって、兵隊ではない、ということであった。 pp:146-153 |

|

4月21日 飛行機が作間連隊本部をかぎつけたらしく、激しい空爆する。 師団司令部田中参謀長から新しい命令が来た。師団からの電話は休む暇を与えず、督戦の催促であった。 4月24日午後 作間連隊が森の高地の攻撃の時刻を待っていると、雨雲が濃くなり、滝のような豪雨が降りかかった。 18時。薄暗い雨雲の下に、支援部隊の一門の重砲と、五門の山砲が一斉に撃ち始めた。 支援射撃最終弾の合図を受けて、第九中隊斎藤中隊長以下突進した。鉄条網第二線に接近したが近くの掩蓋陣地からの手榴弾が集中と機関銃が集中した。 作間連隊長は「攻撃中止!直ぐ引き返せ」と命令した。作間連隊長は第九中隊の突撃が失敗したのを知った。 夜になって、高地に突入した兵隊が戻って来た。皆銃創か骨折の負傷をしていた。全部で二十名余りだった。 森の高地攻撃は、またも失敗に終わった。笹原連隊は、ガランジャールで押さえられたまま、ビシェンプールに出られないでいる。盆地の中の南道に出た右突進隊の歩兵第二百十三連隊第二大隊は、ニントウコン部落付近で、砲撃と戦車のために進撃を阻まれている。 4月29日の天長節は、インパールで遙拝式を行いたいと考えた牟田口軍司令官の野望は、すでに、むなしかった。だが、インパール攻略の執念は、なおその胸中に燃え続けていた。 pp:153-162 |

| その頃、インダンジーに移った第十五軍の戦闘指令所に、ビルマ方面軍後方参謀、後(うしろ)勝少佐が戦況の困難さを知って、志願して派遣参謀となって出て来た。 インダンジーに来てみると、戦況は、想像を遙かに越えて酷烈、悲惨を極めていた。 第一線への補給は、一刻を争う深刻な事態になっていた。第三十三師団の主力と山本支隊に補給される十トンか十五トンに過ぎなかった。第三十一師団と第十五師団への補給は、まったく杜絶していた。補給の計画だけで、両師団には何も送られていなかった。両師団とも、現地で食糧徴発、あるいは敵の物資を奪って、わずかに飢えをしのいでいた。このためほとんどの将兵が栄養障害を起こし、体力は衰え、下痢、発熱に冒されていた。 インパール作戦の前途には、見通しは付かない、というのが実情であった。第三十三師団は、わずかに飢えを免れていることで、今や期待される戦力となっており、牟田口軍司令官は、この頃では、同師団によって、インパール攻略を考えるようになっていた。 後参謀が第三十三師団の状況を視察しようとしていると、大本営から参謀次長の秦彦三郎少将が来ているとの電報がはいり、ラングーンに帰って、戦況を報告することになった。 牟田口軍司令官は、中方面軍参謀長にあてて、名刺の裏に次のように記した。 《霊宝もその身立たざれば用ちうる方法なく、遙かに東京を思うて慚愧に堪えず》 後参謀はカレミョウ飛行場に向かったが途中ですさまじい雷雨に襲われた。たちまち道路は激流に没した。ジープは動かなくなった。ようやく飛行場に着いて待ったが、迎えの飛行機は来なかった。 翌日夕方、やむなく、自動車で出発した。後参謀は、雨季の豪雨のために、後方補給が混乱し断絶するのを、身を以て知った。カレワの渡河地点に出て、チンドウィン河を渡ろうとした。 その時の状況を次のように記している。 《その渡河点には、前線から後送された負傷者、後方から第一線へ追及する部隊、軍需品の輸送部隊などが蟻のように殺到して、大混雑であった。突如、そこへ恐るべき空襲である。一瞬にして思わず目を逸らす修羅場と化し、照明弾に照明弾がつづいて真昼のようになり、一機また一機、なかなか正確な爆撃が連続した。そのために随所に火災の猛焔が渦巻き、負傷者の聞くに堪えないほど苦しそうな呻き声が聞こえた》 カレワはインパール作戦の補給路の、要ともいうべき所であった。そこが、毎日のように攻撃されて、混乱を起こしていた。 後参謀は、こうした事情から戦況を次のように判断した。 《もし、インパールが、今次大戦の運命を決するほど重要な要衝なら、最後の一兵、一馬を投入して、これを占領しなければならない。現在の敵状から見れば、指先ほどの小さな価値すらない個所である。これに対し、それほどまでの無理を重ねる必要は些かもなく、また、わが軍の現状から見れば、言語に絶するほどの無謀なことは避けねばならない》 〝奇蹟でもない限り〟連合軍の敗北はあり得ないとし、日本軍は雨季の困難を考えて、五月末までに撤退すべきだ、と結論した。 後参謀がラングーンに帰り着いた時は、秦参謀次長は、すでに内地に向かって出発した後であった。だが、随行の大本営参謀杉田一次大佐が待っていた。後参謀の所見報告を受けて、杉田参謀は、重大な真相を知って、ただちに大本営に電報で報告した。 作間連隊の三人の大隊長のうち、二人までが、戦場を恐れて、見苦しくも逃げまわって、隠れて出てこない。 かっては『白虎部隊』として、中国軍に恐れられた作間連隊も、今や、将兵の素質が劣弱になってきたのは掩うべくもない。長い間の戦争のために、多くの優秀な人材が失われてしまった。戦争の災禍は、病菌のように、軍自らの内部に崩壊の病巣を拡げつつあった。 pp:162-167 |

| 雨季 作間連隊が森の高地での激戦のため前進を阻まれている間に雨季が始まった。 日本軍が進出したインド東北の高地、アッサム州は雨が多く、降雨量は世界一である。 …… 日本軍が、雨季迫る時期にインドに進撃したのは、二つの希望的観測があった。 第一は、雨季の来る前に、インパールを獲れる、したがって、雨季の間は連合軍の去った後のインパール盆地で過ごす。 第二は、雨季になっても、日本兵は風雨の惨苦に耐えられるが、連合軍の将兵は逃げ出すだろう。また、雨が降れば、連合軍の飛行機も飛ぶことはできなくなる。 今や、そのどれもが、希望とは逆な結果となった。 …… 日本軍はアッサム州の雨季を軽視したが、連合軍は、それを押し切るだけの、科学的な能力と準備を持っていた。ただ一つ、わずかな幸運となったのは、アッサム州のなかでは、インパール盆地だけが、幾分か降雨量が少ない、ということであった。 pp:168-170 |

《アメリカ軍は中国内に爆撃部隊を置いていたので、これが本土とフィリピンとの間の敵の海上連絡に対して、効果的な作戦行動を取っていた。彼らは日本本土自体を攻撃するために、中国内に長距離機の基地を設けて作戦行動を拡大しようと望んでいた。ビルマ・ロードは遮断されていたので彼らはビルマと中国への補給物資をすべて空路ヒマラヤの南部の尾根――これを彼らは「ハンプ」(こぶ)と呼んでいた――を越えて輸送していたのである。

これはまことに巨大な仕事であった。アメリカ軍は空輸をますます増大することによってのみならず、陸路からこれを行って中国を救援しようとしたが、これはイギリス及びインド帝国に重大な負担を負わせることになった。彼らが最も緊急を要し、且つ重要な問題として主張したのは、レドの現在の出発点から五百マイルに及ぶジャングルと山岳地帯を通って、中国領に入る自動車道路の建設だった。鉄道はアッサムを経てレドに至る狭軌の単線一本しかなかった。この線はすでに、国境の陣地を守る部隊の輸送を含め、他の多くの必要のために絶えず使用されていた。しかし中国への道路を建設するために、アメリカ軍はわれわれに先ず北部ビルマを速やかに奪還することを求めた。

確かにわれわれは中国に抗戦を続けさせ、中国の領土から空軍に作戦を続けさることに賛成したが、しかし釣り合いの点と代案の研究ということも必要であった。私は北部ビルマで大規模な作戦を展開することは非常に好ましくないと思った。日本軍と戦うのに、条件の悪い場所を選ぶ手はなかった。またレドから中国への道路を作るのも、非常に労力を要する作業であり、それを必要とするときまでに完成しそうにも思われなかった。例えそれが交戦中の中国軍に新たに補給するのに間に合うように完成されたとしても、彼らの戦闘能力にほとんど変わりはないように思われた。

中国における米国空軍基地を強化する必要も、またわれわれの見解によれば、太平洋上とオーストラリアからの連合軍の前進によって、われわれが日本に一層近い飛行場を獲得するにつれて、その必要も減じるものと思われた。したがってわれわれは二つの点から考えて、人力と物資の莫大な消耗に値しないだろうと主張した。しかしわれわれは、アメリカ側の決意を変えさせることはできなかった。彼らの国民的心理は、理想が大きければ大きいほど、それを成功させるために身を投げ出すことに一段と心を傾け、頑強にあるというものがある。それは、その理想さえ正しいものならば、賞賛すべき特質である。

われわれはもちろんビルマの奪回を欲してはいたが、しかしわれわれは、連絡も十分に取れない土地を前進し、想像できる限り最もいやな戦いの土地を踏み越えてまでこれをやりたくはなかったのである。ラングーン港のあるビルマ南部は、北部よりはるかに価値があった。しかし南部の全域は日本より遠かった。私は逆手に取って日本軍を封じ込め、オランダ領東インド諸島の外郭線を形成する諸島の大きな弧へ突入するか、あるいはそれを通り抜けて前進したかった。わが英印軍の前線はこうしてベンガル湾を越えて進み、あらゆる段階で海空陸の戦力を使って敵と接触することになろう。この意見の相違は正直に主張され率直に討議されたにもかかわらず、そして決定は忠実に行われたのであるが、依然つづいた。この戦線の物語は、この恒久的な地理的背景と限られた物資、それに政策の衝突を背景として読まれるべきである》

出所:チャーチル著『第二次世界大戦』Ⅳ pp:250-252

チャーチルは当然ながら、1824年(文政7年)5月の第一次英緬戦争の歴史については知っていたはずであり、熱帯ジャングル戦の困難さについては、若い頃のキューバ反乱鎮圧戦の体験もしている。

熱帯密林で戦いは熱病等の悪疫との戦いであることを認識していた。

チャーチルはインド北部からビルマ北部への進攻については、上記の理由から積極的ではなかった。しかし、アイゼンハワー将軍指揮のアメリカ軍が主力となるノルマンディー上陸作戦が間近に控えていた。そのため、ルーズベルト大統領が熱心に進めていた蒋介石重慶政府に対する援蒋作戦を断ることもできず、北ビルマからの進攻を行うマウントバッテン東南アジア戦略軍司令官を出来る限り支援し、援蒋空輸作戦に使用されている米国空軍の航空機群のビルマ北部進攻への利用を継続させるべく努力し、支援したのである。

一方、日本軍は、それまでの中国軍との戦闘での勝利に奢り、中国軍を侮って慢心していた。

そして、マレー進攻作戦の急速突進が成功し、シンガポールを短期日で陥落させた。英印軍に対してもさらに傲慢になり、ビルマ全土制圧もできたのでさらに慢心増長となった。

明治時代に戦った中国大陸の地勢風土と異なり、ビルマ=インド国境地帯は猖獗の地獄である険しい山岳密林地帯、地勢・気候条件についての調査研究をなおざりにし、とりわけ雨季の激しい降雨と泥濘に対しては自分たちに都合のよいように考えて作戦計画を立て実行した。

その結果、雨季についての楽観的な希望がすべて逆になった。そして、太平洋戦争のなかで、最も悲惨な敗走となった。

| 牟田口軍司令官が、この作戦で最も期待をかけたのは、北のコヒマに突進した烈第三十一師団であった。4月6日、烈師団がコヒマ部落を占領すると、直ちにディマプールに向かって進撃することを命じた。ディマプールはコヒマの北30kmにある英軍の基地である。そこに進撃することは、牟田口軍司令官の最初からの企図であった。 インパール攻略は、ディマプールに行くための表向きの手段であった。 だが、インパール作戦(ウ号作戦)として、大本営が許可した計画では、ディマプールには進撃しないことになっていた。 牟田口軍司令官はそれを承知しながら、烈師団にディマプールへの進撃を命じた。軍の統帥に違反しても、それを強行しようとした。それほど牟田口軍司令官は、インド進撃の功名心にかられていた。 河辺方面軍司令官はディマプール進撃命令を取り消させた。そして、作戦範囲から逸脱することを戒めた。これは河辺軍司令官が、気負い立っている牟田口軍司令官の強引な行動を、わずかに制御することのできた、ただ一度の機会であるといってよかった。 烈師団は、コヒマを占領した日に、携行してきた糧食がなくなっていた。ジンギスカン戦法に学んだ、牛、羊アドの動物隊は、チンドウィン河渡河の時に、過半が押し流されてしまった。その後は、ナガ山脈の険しい山越えで、残らず死んでしまった。平野に育った牛、羊は、山道を上り下りするのは困難であった。 牟田口軍司令官の考えでは、その後の糧食はディマプールに行って、英軍の倉庫から受けとる(奪取する)ことになっていた。烈は、コヒマの三差路では激戦がつづいた。後方の補給は、まったくなかったから、烈の将兵は飢えながら戦うことになった。 牟田口軍司令官は烈を諦めて、祭第十五師団によって、天長節にインパール入城式を実現させようとした。 だが、烈と同じように、糧食を補給されない祭の戦力は衰えるばかりだった。 牟田口軍司令官は、次には、パレル=タム道を進んでいる山本支隊に攻勢重点を移した。山本支隊は、はじめは弓師団の右突進隊であった。それを途中から、牟田口軍司令官の直轄部隊とした。山本支隊は、重砲、戦車の連隊を加えて、最も装備が充実していた。だが、この部隊も、テンノパールの山道で阻止されてしまった。 牟田口軍司令官は焦り立ち、攻勢重点を弓師団に移すことにした。作戦の途中で攻勢重点を変えることは、多くの困難と危険があった。戦術の常識としては、重点の変更はすべきではなかった。 河辺軍司令官は山本支隊に、インパール突進の望みを託していた。そのため、とくに中参謀長をインダンジーに派遣して、牟田口軍司令官にその意図を伝えさせた。 それと前後して、牟田口軍司令官からは、攻勢重点を弓に移すことを伝えてきた。また攻勢重点を作るために、弓に兵力を増強させることにした旨を伝えた。その兵力として、山本支隊に配属されていた戦車連隊と野戦砲兵連隊の大隊の一つを抽出、さらに、方面軍から第十五軍に増強された歩兵連隊の二大隊、野砲兵連隊の一中隊を、そのまま弓師団の配属として急行させた。 さらに牟田口軍司令官は、もう一つの異例の処置、柳田師団長を解任することであった。その理由として、柳田師団長はインパール作戦の計画に、はじめから反対していたこと、準備作戦として、チン山地攻略を命ぜられても、容易に従わなかったこと、トンザン=シンゲルの戦闘では、インド師団を包囲しながら逃がしてしまったこと、その上、作戦中止の意見具申をして、師団の前進を遅らせたため、インパール突進に支障を来した、などである。要するに、柳田師団長は臆病で戦意なく、インパール作戦の重要時期の師団長として適任でない、ということであった。 5月9日 牟田口軍司令官が柳田師団長の解任を、河辺方面軍司令官、寺内南方軍総司令官、陸軍大臣に上申した。 河辺軍司令官は《最もまずき場合に立ち到った》と思いながら、《牟田口を押さえても効果がない》として、同意することにした。 牟田口軍司令官は、柳田師団長の後任として田中信男少将*を選んで上申した。 田中少将は満州事変当時の猛将として知られていた。牟田口軍司令官は柳田中将の知謀を嫌って、田中少将の蛮勇によって血路を開こうと考えた。少将では師団長になれない。そのため田中少将を師団長心得として迎える方法を講じた。 師団長更迭の要求につづいて、牟田口軍司令官から、攻勢重点を新たに弓師団に移し、第十五軍の戦闘指令所を、その方面に移動させるという報告が河辺方面軍司令官に送られ、同司令官を驚かした。 これを恐れて、わざわざ中参謀長を派遣したのだから、まったく裏切られたことになった。作戦軍の司令官が、方面軍の意図を無視したのだ。これは許されない不服従である。河辺軍司令官は牟田口軍司令官に対し、電報を送って再考を促した。また、中参謀長に対しては、事情の説明を求め、優柔不断で無責任であると叱りつけた。5月11日であった。だが、その時には、牟田口軍司令官は弓師団に向かって出発していた。 12日になって、中参謀長から河辺軍司令官に、攻勢重点の変更は《小官の同意したもの》と、報告してきた。方面軍参謀長の力では、牟田口軍司令官を押さえることができなかった。そればかりか、方面軍司令官の権威まで無視されてしまった。 牟田口軍司令官は、服従の軍紀を犯してまで、インパール作戦を強行したかった。強行して勝利を収め、一将の功名と栄誉を得たかったのだ。 pp:182-186 |

*田中信男少将:

1941年(昭和16年)3月、陸軍少将に進級した。

1941年10月、第12歩兵団長に就任、満洲に赴任した。1942年(昭和17年)8月、独立混成第15旅団長に就任し、歩兵第66旅団長を経て、独立混成第29旅団長に発令されタイに移った。1944年(昭和19年)5月、罷免された柳田元三前師団長と交代し第三十三師団長心得に発令されインパール作戦に従軍。同年6月、無天でありながら陸軍中将に進み第33師団長に就任。

著者は、牟田口軍司令官の何が何でもインパールを奪取するのだという強烈な熱意と、自分の意図通りに作戦が進まないと、次から次へと、攻勢重点を変える、それも上部の承認を得ず独断専行で行う、という軍の統帥を犯しても行うという姿を、「一将の功名と栄誉を得たかったのだ」と厳しく追及している。

前線の実態を把握することなく、後方から、叱咤督促するだけでは前途は開けない。勇猛突進・白兵肉弾攻撃が通用する時代ではなくなったことを、牟田口軍司令官も、その上部のビルマ方面軍、南方軍、大本営がなぜ認識できなかったのか。そして、独断専行する指揮官に対して、《最もまずき場合に立ち到った》《牟田口を押さえても効果がない》として同意する上部軍司令官、攻勢重点の変更は《小官の同意したもの》と現地指揮官に直面して、たじたじとなり優柔不断な態度で応えたビルマ方面軍参謀長、規律と一体性がなく、独断専行が許される組織は崩壊する。これが日本軍の戦争組織の首脳部の実態であった。

柳田師団長の解任申請については、自分のいうことを聞かない知性派を嫌い、同じ単細胞の勇猛果敢一筋でいうことを聞く者を利用する(第三十三師団参謀長)、そして後任師団長として、しかも、戦闘前線が重大危機に陥っている時に上申する(田中信男少将)。なりふりかまわず、あっちがだめならこっちと、攻勢重点を次々と変え、部隊を移動させて、インパール奪取だけを目指す指揮官を統率できない上部首脳部も醜態を晒したのである。

| 5月13日 インダンジーを出発した牟田口司令官は、モロウにある弓師団司令部に到着した。戦闘指令所はそこから6kmのライマナイ、インパール盆地の西側の山の中にある。 司令部から戦闘指令所に牟田口軍司令官から電話がかかり、柳田師団長は罵声を浴びた。 「いまだにシルチャール道に出られないで、うろうろしているとは何ごとか。トンザンで包囲しながら敵を殲滅し損なったのは師団長がやる気がなかったからだ。トンザンで敵を逃がしたからそんな山の中に押さえられているのだ。そのあと、追撃を命じたのに、ぐずぐずして前進しない。臆病者に師団の指揮はまかせておれない。牟田口がここにいて、弓を連れてインパールに入る。参謀長に来いといえ」 牟田口軍司令官は柳田中将を師団長として扱っていなかった。師団長の更迭の発令を待つだけであった。それまでの間は、田中参謀長を使って、自分が直接に督戦するつもりだった。 田中参謀長は呼ばれてモロウに行き、戦況を報告した。 …… 牟田口軍司令官は、作間連隊にはビシェンプール強襲を命じた。 笹原連隊にはガランジャール夜襲の命令が伝えられた。 作間連隊はシルチャール道を越えて、北方に進出することになった。両連隊とも、今までの田中参謀長の計画よりも、いっそう激しい戦闘を強行させられることになった。 pp:186-189 |

| ビルマの避暑地シャン高原の町カロワ インダンジーで牟田口軍司令官の攻勢重点変更を承認したビルマ方面軍の中参謀長が第五飛行師団司令部を訪れて田副師団長と会談した。 中参謀長が、 「この間、前線から第十五軍久野村参謀長が来て、牟田口が方面軍はラングーンに引っ込んでいるから、インパールの本当の状況がわからない。河辺閣下に前の方に出てくれ、といった。インパールが膠着してから、敵は海の方から上陸してこようとする形勢が濃厚になっている。しかし河辺閣下も心配されて、最近のうちに、こっちへ出て来られる」 田副師団長は 「今、海から上陸されたら、防ぎようがない。シンガポールの第三航空軍でもこれを一番警戒している。そのため毎日、重爆を哨戒に出して忙しい」 「海が危ないところへ、北のミッチナがいよいよ危なくなってきた。空挺が降りてきてから、雲南の中国軍がでてきて、どんどん出て来て怒江を渡ってビルマに入っている。敵がミッチナを取るために、大掛かりに動き出すのも近いとにらんでいる。この際、空挺を大いに叩いてもらいたいのだが」 「空挺は早く潰さないと命取りになる、とあれだけ注意したのにいい加減にしておくから手に負えないようになる。あの時、一個大隊やそこら、のそのそと持って行くようなことをするからいけない」 「いや、あの時もそうだったが、本当のところ、空挺に向けてやる兵力がない。ここでどうしても空挺を潰さないと、ミッチナは取られてしまう。第五十三師団を出すことにしたが、牟田口がくれというので、半分は分けて出した。結局、飛行機でやってもらいたい」 「飛行機はあれば出す。現に三角地帯の飛行場は攻撃させているが、敵の飛行機が哨戒網を張っていて、こっちが飛び込めない。そこへ突っ込むから、行くたびに犠牲を出している。三角地帯にいる敵の飛行機だけでも、高の全力よりも多い」 「そこを何としてもやってもらわないと大変なことになる」 「地上(陸軍)の連中は、こっちのいうことはまるきり聞かないで、困った時だけ頼みに来る。 インパールの方も牟田口さんは飛行機は要らない、とたいした自信だったが、そういうのは牟田口さんばかりで、私のところへ直接、協力を頼んできている。 烈の佐藤から――弾一発、米一粒も補給なし。敵の弾、敵の糧秣を奪って攻撃を続行中。今や頼みとするのは空中よりの補給のみ。敵は、糧秣弾薬はもとより、武装兵員まで空中輸送するを目の前に見て、ただただ慨嘆す。 祭の山内から――第一線に撃つに弾なく、今や、豪雨と泥濘のうちに、傷病と飢餓のために戦闘力を失うに至れり。第一線部隊をして、ここに立ち至らしめたものは、実に、軍と、牟田口の無能のためなり。弓の柳田も、押さえられて出ることができないから飛行機で叩いてくれ、――といってきているんだが、電文は相当激しい。 私のところに、敵のような輸送機でもあれば、直ぐに送ってやる。私のMC飛行機までやられてしまった。対地協力もなんとかしてやりたいと思って、できるだけ飛行機をインパールへ出している。それだって、爆撃機がたった一機、それを戦闘機がせいぜい五機ぐらいで援護して行く状況だ」 その頃、大本営から派遣されてきた情報参謀徳永八郎中佐がカロウの高司令部を訪れて田副師団長に会った。 徳永参謀は大本営の指示を伝えた。 「インパール作戦の後方補給は失敗でした。大至急、前線に弾薬糧秣を送ることが先決です。そのためには、高は飛行機を飛ばすのを止めて、全力をあげて、自動車部隊になってもらいたい」 「確かにそうだ。もし、私のところにMC程度の輸送機が三十機でも持っていたら、こんな苦戦はさせなかった。大本営あたりでも、輸送といえば、地上輸送のことしか考えない。ところが連合軍は、輸送はすべて飛行機でやる。地上で一日かかるところを、飛行機は一時間でやる。今度の戦に負けた最大の原因はここにある。――あの『泰緬鉄道』をタイからビルマへ無理をして作っても、何の役にも立たないじゃないか。捕虜や現地人を何万と殺してさ。ビルマの幹線鉄道の片方のレールを持って行って使うようなことをするから、ビルマの方の輸送量は半減して、空挺部隊にいいようにかき回されてしまう。それだけの手間と金をかけるなら、MCの百機も作ってくれたら、こんなに馬鹿馬鹿しいことにはならなかった。 お言葉のように、必要なら、私のところは自動車でも何でもやりますよ。しかしその自動車をどうするつもりです。大本営が寄こしてくれるならともかく、ビルマ方面軍の自動車などは、とっくに使いものにならなくなっていますよ。また、自動車があったとしても、道路をどうするんです。烈、祭の兵站線などは、豪雨のために流されて、泥田のようになっていますよ」 この会談のあとで第五飛行師団の鈴木参謀長は田副師団長にいった。 「大本営の不勉強には、あきれました。あの調子だから、大本営は、まだこの作戦をつづけるつもりでいるんです。現在の戦線のまま雨季明けを待つ方針だそうです。アラカン山系の山のなかで、二ヶ月も三ヶ月も雨に打たれていられると思っているのです。インパール作戦の兵棋演習の時、大本営が心配して派遣した近藤伝八という中佐参謀。あれの報告が勇ましかったそうです。《軍司令官以下の将兵の士気は烈々たるものあり》とか《我、すでに勝てりの感深し》とか。こんな報告をするから、インパール作戦が実施されるようになるんです」 …… 四月の終わりに、大本営の秦参謀次長一行がビルマに来た時、南方軍からも後方主任参謀山口英治中佐、作戦主任参謀甲斐崎三夫少佐が派遣されてきた。これは秦次長が、南方軍のインパール作戦に対する考え方に疑問を感じて、派遣を求めたためであった。戦況の困難を知った秦次長一行にとっては、南方軍の考えは楽観に過ぎていた。 秦次長一行はビルマ視察を終わって、《インパール作戦の成功はおぼつかない》の印象を持って、東京に帰った。 大本営では東条参謀総長と各幕僚、それに三笠宮少佐も臨席して、秦次長の報告を聞くことになった。その日の朝、東条参謀総長は南方軍からの電報を受けとった。それは山口、甲斐崎両参謀のビルマ視察の報告であった。その内容には《今や努力を尽くすべき重大な時期であり、一部に悲観的観察をなす者があるが、もってのほかである》という意味の、作戦続行の積極的な見解があった。 東条参謀総長は、秦次長一行をビルマに派遣する時に、すでにインパール作戦続行の考えでいた。雨季に入っても、インパールの攻撃を続けることが、国民の戦意を高めるために必要であった。太平洋方面では敗戦が続き、国民は戦争の前途に不安を感じるようになっていた。 秦次長の報告の行われた時の状況について、大本営種村佐孝中佐が戦後にまとめた『大本営機密日誌』*には、次のように書かれている。 昭和19年5月15日 約十日間に渡り、南方特にビルマ戦線を視察して帰任した秦参謀次長の報告が、参謀本部作戦室で、東条参謀総長以下省部首脳の前で行われた。三笠宮も同席しておられた。インパール作戦を現地で見て来た秦次長の判決は、「インパール作戦成功の公算低下しあり」というのであった。 実際のところ、次長に随行した杉田一次大佐の見て来た実感は、もうトテモだめだという判決だったが、突然ここであまりショックを与えては、というので「成功の公算低下しつつあり」と報告したのであった。 これを聞いた東条参謀総長は「どこが不成功なのか、何か悲観すべきことがあるのか」と威丈高になって秦参謀次長に詰め寄った。総長としては、もうインパールはだめだという判決が、この作戦の成功には政治的にもかけていた期待が大きかっただけに、気に入らなかったのであろうか。この凄い剣幕に、次長も大勢おる前であるし、あきれた顔付きで黙ってしまった。 総長は、すぐ前の席の三笠宮に対していっているようでもあった。一座はすっかり白けきって解散した。どんな含みで総長は言ったか知れぬが、みんなの前で次長を叱り飛ばす総長の態度は軽率である。 この時、秦次長の報告は軟弱で真剣さを欠き、東条参謀総長は〝軽率〟という以上に、狭量、浅慮であった。ともに、この危急の大事を忘れ、対処を誤った。 pp:189-198 |

*種村佐孝著『大本営機密日誌』芙蓉書房出版; 新装版 (1985/09)

種村大佐(最終階級)は太平洋戦争中、陸軍参謀本部戦争指導班長をつとめ、大本営の戦争指導にあたった。

戦争末期、対米降伏・和平交渉はアメリカの偽装であり、対米戦争の継続のためソ連同盟論を主張、対ソ終戦工作に従事する。

戦後にシベリア抑留に遭い、モンゴルのウランバートルにあった「第7006俘虜収容所」にて、共産主義革命のための特殊工作員として朝枝繁春、志位正二、瀬島龍三らとともに訓練を受ける

「飛行機をやめて、自動車部隊になってもらいたい」と第五飛行師団長田副中将に要請した大本営派遣の情報参謀徳永八郎中佐の現地についての全く実情を知らない態度、インパール作戦の兵棋演習の時、大本営が心配して派遣した近藤伝八中佐参謀の《軍司令官以下の将兵の士気は烈々たるものあり》とか《我、すでに勝てりの感深し》という、言葉だけは勇ましいが、第十五軍の幕僚達にいとも簡単に丸め込まれてしまった帰国報告、四月の終わりに、大本営から出張してきた秦参謀次長が東条参謀総長および関係者に対する帰国報告の当日、それに同行して南方軍の後方主任参謀山口英治中佐、作戦主任参謀甲斐崎三夫少佐の《今や努力を尽くすべき重大な時期であり、一部に悲観的観察をなす者があるが、もってのほかである》などという言葉だけは勇ましいが中身のない作戦続行の積極的な見解、「成功の公算低下しつつあり」という真剣さのかけらもない典型的な(軍事)官僚的な秦参謀長の報告、それを激しく面罵した東条、これらすべてが無責任な言動ばかりである。これが、悲惨な敗戦に追い込まれた日本指導層の実態であった。

| ビシェンプール攻撃 5月18日 牟田口軍司令官からビシェンプール突進督戦命令を受けて、作間連隊の本部がヌンガンに到着した。 すでにこの高地に進出して陣地を構えていた第二大隊の末田大隊長が先に立って案内する。 ブリバザーの砲兵陣地をと取る戦果を挙げたが、その後、毎日砲撃のお返しで、この山一面が砲弾の穴だらけになった。眼下にインパール盆地が広がり、ログタ湖が見える。湖の岸に沿ってインパール南道が走っている。所々に小さく林や森があるがその奥に大きな町が見える。それがインパールである。 苦闘七十日。この大作戦の目的地が25kmの彼方に見える。インパールの大きな飛行場が二つ見える。飛行機が離陸するのが見える。 高地の南端がビシェンプール、笹原連隊が蜂の巣陣地に妨げられてどうしても攻撃できなかったビシェンプールの町が約5km先にある。 巨大な要塞と化したインパール盆地の全容を眺め終わった時、生きては帰れない、とそこにいた人々に共通した感慨であった。 5月19日 連合軍の攻撃は急に活発になって来た。日本軍にとっては致命的な三カ所の地点にそれぞれ千名ずつの英印軍が攻撃してきている。それに加えて、別の英印軍部隊は弓の師団司令部の前にある〝三つこぶ山〟を占拠した。 しかも、モロウには牟田口軍司令官、久野村参謀長以下、第十五軍の首脳が来ている。その目の前、7キロの三こぶ山に英印軍が出現したことは、牟田口軍司令官らの心胆をおびやかすに十分であった。ライマナイの師団司令部は戦闘兵力を持っていない。わずかに衛兵中隊が主力となって攻撃に出た。作間連隊が、あとに残した駄馬隊も、馬を放りだして戦闘に当たった。 同じころ、英印軍の別の一隊は、ビシェンプールからカアイモールに出た。この部隊は、笹原連隊を背後から攻撃してきた。 英印軍の三つこぶ山占拠は、弓の態勢に強力な楔を打ち込んだ。そのために、師団司令部は第一大隊から孤立してしまった。同時に、作間、笹原の両連隊は、後方連絡を遮断された。連合軍は絶好の機会に、絶好の場所を押さえた。 この難局を打開するために、師団はビシェンプールを攻撃する決心をした。師団の計画は、ビシェンプールを押さえて、三方面に進出した英印軍の根源を絶とうとする。そのため、インパールへ突進するはずであった作間連隊をビシェンプールへ振り向け、同時に笹原連隊はガランジャールの敵を跳ね返し、ビシェンプールに突っ込む。戦車第十四連隊と祭、兵の各師団から配属の歩兵連隊は、トルブンを突破して、ポッサンバンの部隊とともにビシェンプールに突入する。こうして、三方面から一斉総攻撃すれば、今度こそ、ビシェンプールを奪取することができる、と牟田口軍司令官の意を体した田中参謀長が叫んだ。 準備不足・偵察不足であるが、作間連隊長はビシェンプール攻撃を決意し部下に指示した。 同じ19日、笹原連隊第二大隊は、森の高地の攻撃を命ぜられた。作戦開始当時八百名いた兵隊は六十名あまりしか生き残っているに過ぎず、体力が衰え、疲れ果てた兵がのろのろと集まった。大隊長も兵も、もはや戦意はなく、戦況に絶望していた。第二大隊は森の高地に向かって二百メートばかり前進したところで、英印軍の夥しい機関銃一斉射撃を受けて全員打ち倒された。 作間連隊の末田大隊は舗装したインパール南道の向こう側に越えて、迂回して2926高地の中腹に出た。抵抗もなく銃声は聞こえなかった。 森谷大隊の突入したビシェンプールでは、午前二時、急襲したが、英印軍は四方から逆襲してきた。松村中隊は防戦に急なままに、あくまで三差路を確保しようと決心し、兵隊は各自、個人壕を掘ったが半身を入れるに達しないうちに夜が明けた。 末田大隊は2926高地を攻撃したが、敵の戦車隊が高地の麓に到着し機関銃を撃ちながら高地の斜面を上がって行く。高地中段にいる大隊主力は、山頂、山麓の両方から撃たれた。 ビシェンプールの町では、正午ごろになって英印軍のM3軽戦車六輌が出て来て、素手で立ち向かう第四中隊は全員戦死。第一中隊の生残者は、町を突き抜けて、南側に逃げてしまった。三差路にいた松村大尉は、自分の第三中隊と、他に第二中隊、第一機関銃中隊の兵約百三十名をまとめて、同じ場所で頑張り続けた。 5月21日 末田大隊長との電話連絡が修復し、大隊主力は、上と下から撃たれて、頂上に行かないうちに損害を多くだし、下から戦車が上がってきたために追い落とされてしまった、と報告があった。 …… ビシェンプールからは、下士官が唯一人で、作間連隊本部のヌンガンへ伝令に帰ってきた。 松村大尉が筆記報告を持たせたのである。 ――戦車のため蹂躙され、大隊は分裂した。大隊本部とは連絡が取れないでいる。松村はシルチャール道分岐点を確保している。最後の一兵となるまで、ここの地点を死守する。松村が生きている間はご心配ないように願いたし。 この報告は鉛筆で書いてあったが、字体は整然としていた。このような筆記報告を与えて伝令を出すことは、沈着適格な指揮官でないと、なかなかできないことであった。 …… その日の午後、ビシェンプールの銃砲声はまったく衰えてしまった。 銃声が響いているのは第二大隊のいるパレンバ部落の付近だけである。戦車は部落を包囲し、機関銃を撃っている。それと交差して英印軍の撃つ迫撃砲弾が、すさまじい連射で部落に集中する。 連合軍の戦闘機は、ときどき、その付近を旋回していたが、もはや、爆撃も対地攻撃もしなかった。それは彼我の部隊が非常に接近しているのと、日本軍の行動が活発でなくなったためである。 作間連隊長は、ビシェンプールの戦況が、最悪の事態に近づいている、と判断した。 田中参謀長は、「笹原連隊は攻撃を続行しているが、打撃を与えるにいたっていない。また、平地方面では、田口工兵連隊と歩兵の砂子田大隊が、ニントウコン、ポッサンパンまで出ているが、混戦をくり返し、初期の進撃ができないでいる。作間連隊はビシェンプールを死守すべし」と命令するだけであった。 5月21日 ビルマ方面軍司令官河辺中将は、牟田口軍司令官宛、インパール決戦をやり抜くことを命令した。是が非でも、インパールを攻略すべき意思のあることを明らかにした。さらにまた、河辺軍司令官自身も第一戦に出て、作戦の進展を計り、決戦に活気を沿えようとした。東条参謀総長の意図に動かされ、河辺軍司令官は作戦中止に傾いた気持を翻した。 pp:226-248 |

| この日も、柳田師団長は、ライマナイの谷のなかで、戦闘指揮所にひとりでいた。 モロウの第十五軍司令部から電話があり、柳田師団長は、五月十六日付を以て、参謀本部付を命ぜられた旨を伝えられた。すでに5月16日に、師団長を解任されたこと、後任として、田中信男少将がモロウにすでに来ていて、明日、ライマナイに向かう、との連絡であった。 ビシェンプール周辺に増強された英印軍の活動が活発になった。一方、これに対峙する第三十三師団は作間連隊も笹原連隊も度重なる激戦で戦傷者続出、肉弾攻撃の兵力は英印軍の圧倒的な重火器と戦車、航空機の攻撃で極言にまで落ちた。しかし、牟田口軍司令官はインパール突進攻撃命令をくり返すだけであり、牟田口軍司令官意を受けた田中参謀長は、笹原連隊の攻撃難行と、平地方面からの田口工兵連隊と砂子田連隊の混戦・初期の進撃ができない旨を伝えるだけで「作間連隊はビシェンプールを死守すべし」と叫ぶだけであった。 5月21日、第三十三師団戦力崩壊の危機に至ってもなお、河辺ビルマ方面軍司令官は、牟田口第十五軍司令官に対して、インパール決戦をやり抜くよう命令した。そして、この日、柳田師団長に対して解任の通知がなされた。 牟田口軍司令官の強力な執念・妄念が自軍前線の惨状を無視して推し進められた。 5月22日 後任の田中信男少将は、ライマナイの戦闘指揮所に向かった。5キロの距離であったが、夜の山道で、連日の豪雨で深いぬかるみになっていた。体重八十キロの田中少将は難渋し、インパールの戦場の辛苦を、身を以て体験して驚いた。 5月23日 ライマナイの師団戦闘指令所では、この日、新旧師団長が事務引継ぎをした。〝鍾馗〟とあだ名された、八字ひげの先を両耳にかけた大男の田中少将と、小柄で青白い顔をした柳田師団長とは奇妙な対照であった。 柳田中将は戦況の悲惨を語り、このままでは師団が全滅するのは時の問題である、と教えた。だが田中師団長は、それを臆病者の言葉として受けとった。田中師団長は牟田口軍司令官に鼓舞されて、勇躍していた。 5月27日 連合軍は、日本兵が生き残っている限り、無理な強襲はしてこなかった。包囲遮断していれば、抵抗力を失った日本軍は自滅するばかりである。 連合軍は、貴重な兵力の損害を避けた。これは日本軍とは、まったく逆な戦法であった。 この日、師団から作間連隊長に宛てて新師団長着任の布告であった。 《インパール作戦の成否は、上は天皇陛下の聖慮をわずらわし、下は国民全般の深甚なる機体をかくるところとなり、戦局まさに重大なる時にあたり、師団長として着任せる予(田中少将)は、その重責を痛感して余りあり。由来、精鋭を以て名声をうたわれた弓師団は、今こそ過去の戦績に照らし、所期の目的を達成すべき時なり。予は各位の先頭に立ち、陣頭に指揮突撃する決心なり。各位の一層の勇戦奮闘を望む》 近代的で智能型の柳田中将から、野戦攻城の豪傑型の田中少将に代わった。これこそ、牟田口司令官の最も望ましい型であった。しかし、その勇猛さは、その容貌と同じく、古典的であることをまぬがれない。ことに満洲での馬占山討伐が、喜劇的な失敗に終わったために、多分に、ドン・キホーテの勇名にも等しいものがあった。 ビシェンプール攻撃が失敗に終わった今になって、新しい師団長が着任しても、この戦局をどうすることができるであろうか。 同じ日の夕方、コカダンの笹原連隊本部に田中少将が巡視に来た。 整列して出迎えた将校に対する第一声は「わしが師団長である。貴様らの命は、わしがもらった。今やインパールは目前にある。インパール攻略はわが師団の使命である。牟田口軍司令官閣下は今、師団司令部に来ておられる。このことは、軍司令官閣下がわれわれとともに、インパールに入城するお考えであるのだ。われわれは断じて、インパールを攻略しなければならない」 そして、将校達に軍刀を抜くことを命じたが、軍刀は残らず赤く錆びていた。田中少将は激怒して、笹原連隊長を叱りつけた。「今すぐに、軍刀の錆を落としておけ。連隊長の戦意がたるんでおるから、こんなことになるんだ」 田中少将が帰った後、笹原連隊の将校は、だれも軍刀を磨こうとしなかった。連日、豪雨につかり、泥にまみれているのでは、軍刀の錆びるのを防ぎようがなかったのだ。pp:294-296 5月28日 昨日まで、離脱した兵隊を怒鳴りつけて追い返し、連隊を死地に送ることに狂奔していた岡本岩男少佐情報参謀が、打って変わって「約束通り、十日間頑張ったのだし、平地方面は出てこない。これ以上やって連隊長以下全員死んだところでむだですよ」と作間連隊長に進言、「師団には、自分が意見具申をします。すぐ撤退しましょう」とすぐに意見書を起案した。 《ビシェンプール攻撃は挫折し、師団唯一の戦力を消耗せるは、小官補佐の行きとどかざるところなり。深くお詫びす。作間連隊は貴重な戦力なれば、インパール突入の時まで、温存するの要あり。このため、攻撃を止め撤退するを可とす》 師団からは直ちに無電で命令が来た。 《作間連隊は直ちに戦線を整理すべし。連日の健闘を謝す》 ビシェンプール攻撃は、5月18日、作間連隊本部がヌンガンに到着から28日までの十日間にわたったが、その目的を達成することなく撤退した。英印軍は、空輸による兵力増強と迅速な掩蓋陣地構築、重火器装備の充実とその激しい銃・砲撃、M3、M4戦車の出動、航空機による輸送と空爆などが活発化した。そのため、日本軍得意の夜間肉弾攻撃もむなしく、作間連隊は多数の戦死傷者を出した。生還した者は、第一大隊三百八十名のうち、十七名。第二大隊五百四十名のうち、三十七名であった。 壊滅 5月29日 作間連隊は、正式命令によって、ビシェンプール攻撃の戦線を整理した。 6月1日 コヒマで激戦を続けていた烈第三十一師団は、撤退を開始した。佐藤師団長は第十五軍が弾薬・糧食を全然補給しないのを怒って、抗命を覚悟で、撤退を命じた。日本帝国陸軍史にかってない異常事態が起こった。 烈師団がコヒマから撤退すれば、ディマプール=インパール道が全通する。連合軍のインパールへの兵力の増強、補給は、道路を利用して自由に行われることになる。このために、弓と祭の両師団は、さらに大きな圧迫を受ける。 佐藤師団長としては、それでもなお、抗命撤退を断行して、飢えて倒れようとしている師団の将兵を救おうとした。佐藤師団長も必死であった。 ビルマ方面軍後葆参謀後少佐も、作戦中止の努力を続けていた。大本営の杉田参謀に状況報告した時に、五月末日を以て、作戦を中止すべきだと意見を述べた。 後参謀は方面軍の作戦主任参謀不破博中佐を説得しようと決意した。後参謀は不破参謀の宿舎を訪ねて、第十五軍の補給状況、雨季の状況、今後の見通しなどを説明し、インパール作戦を即時中止することを、作戦主任として決意するよう、熱意を込めて訴えた。 不破参謀は6月10日まで待ってくれないか、と答えた。 6月2日 ノースアメリカン爆撃機の三編隊十八機が、ヌンガンの作間連隊本部の西五百メートルにある高地を爆撃した。この高地は、早くから英印軍の目標となり、高地の全面が耕したように、弾痕に掩われていた。このために弾痕山と呼ばれていた。ここには、作間連隊第九中隊がいたが、全員下痢患者となり、動くこともできなくなっていたので、後方から新しく到着した第三大隊横地小隊三十名を入れて後退したばかりだった。 弾痕山がB25の爆撃を浴びた後、ビシェンプールとブリバザーの砲兵陣地が、一時間にわたり猛烈な集中火を浴びせてきた。それが終わって新しく出現した英印軍六百名が、作間連隊の展開する山稜地帯の中心部に突出した。 これを一刻も早く追い払わねば、作間連隊の全陣地は非常な危険に晒されることになる。 6月3日の薄暮 第三大隊の主力に百七十名は、弾痕山に突撃した。吉岡中尉は鉄条網に絡まれて機関銃の銃撃を受けて死亡。指揮官を失った大隊は、二十七名の戦死者を後に残し、三十名の負傷者を連れて、追い落とされるようにして、後退してきた。待望された第三大隊は、ヌンガンに到着してわずか三日にして、二人の大隊長を失い、百名余りの戦死者を出した。 6月4日 山稜地帯の作間連隊は、まさに四方から包囲され、後方の連絡を断たれようとするに至った。 弾痕山の奪回が失敗に終わると、岡本参謀は連隊本部をライマトンに下げることを作間連隊長に進言、作間連隊長は同意した。 牟田口軍司令官はビシェンプールの総攻撃が失敗に終わった時、この方面からインパールを攻略することは不可能であることを、直接知った。 牟田口軍司令官が弓に攻勢重点を移したことも、多くの損害を出すだけに終わった。牟田口軍司令官は弓に絶望した。 牟田口軍司令官は、再び、パレル道の山本支隊に攻勢重点を移すことにした。山本支隊も、すでに戦力はなくなっていた。それでもなお、そこに攻勢重点を置こうとした。 6月2日、牟田口軍司令官とその幕僚は、モロウを去って、インダンジーに向かった。その一つは、河辺方面軍司令官が前線視察に出ていて、インダンジーで牟田口軍司令官と会談することを重要な目的としていた。もうひとつはコヒマ戦線の急変のためであった。 牟田口軍司令官はあわただしくインダンジーに移るとすぐに烈、祭、弓の各師団に布告を発した。 《予は万斛(ばんこく)の涙をのみて、烈師団をコヒマより撤退せしむ》 さしもの牟田口軍司令官も、烈の撤退の止むないことを認めたかのようであった。だが、実情には別のものがあった。第十五軍が烈の撤退命令を出したのは、烈の退却を違法なものにしないように、取り繕うための処置であった。 後に、牟田口軍司令官は、この軍命令を発したのは、佐藤師団長を抗命退却の汚名から救うためにしたことだと弁明した。 しかし、佐藤師団長の考えでは、烈の撤退は牟田口軍司令官にも責任問題が波及するので、それを防ぐために布告したまでだという。また、その頃の第十五軍からの命令は支離滅裂で、実行できないことや、混乱した内容が多かった。それくらいだから、軍には、筋道を通そうするような、まともな考えはなかった、とみている。 祭の山内師団長は手記『ウ号作戦所見』のなかで、《烈の軍名に従わざること、軍は折れる。正直なるは損》 これは、烈の言い分に対し、第十五軍は負けたとしていることである。また第十五軍の混乱した命令を、正直に実行していたら、損害を出すばかりだ、と自戒している。 牟田口軍司令官は、まだ、インパール作戦に執着し、諦めてはいなかった。彼は6月2日、退却中の佐藤師団長に新しい命令を与えた。烈の師団主力はウクルルに撤退し、祭師団と協同してインパール攻撃をする準備をせよ、というのであった。 牟田口軍司令官は、一方では烈、祭を一緒にして攻撃させ、一方では山本支隊に攻勢重点を置こうとした。 《インパール攻略は軍の最大の責務であり、必勝の信念を堅持して、最後の一兵となるとはいえども、死力を尽くして突進せんことを望む》 また、弓師団に対しては、6月3日、攻撃命令が下達された。烈、祭の攻撃に呼応して《弓は軍の助攻兵団として、インパール南方より攻撃せよ。攻撃準備完了は6月10日》 弓の戦線は、英印軍の三こぶ山の占拠で、作間、笹原の第一線部隊と、師団司令部との間の連絡を遮断された危険な事態が続いていた。田中少将は三こぶ山奪回するための攻撃を、砂子田大隊、末木大隊、岡本大隊、砲兵隊、井瀬支隊に命じた。攻撃開始は6月5日とする。計画は整ったが、兵力は乏しかった。また平地方面では戦車連隊が出ることになっていた。しかし、英軍の飛行機が飛び回っている戦場では、戦車は動けなかった。また、豪雨のために水浸しになった平地は戦車の行動は困難であった。ニントウコンの日本軍と英印軍の陣地の間には川があり、戦車はそれを越えて前進することはできない状態であった。このような所に移動させられた戦車連隊は、使いものにならなかった。 安第五十三師団の歩兵第百五十一連隊、橋本連隊が派遣された。安師団は内地からビルマに来ると、すぐに空挺部隊の攻撃に向けられた。そのうちインパール作戦が危急な状態になり、牟田口軍司令官の攻勢重点の移動のために第十五軍に配属され、第二第三の両大隊が弓師団に向かった。兵力はあるし、装備が新しく、弓師団にとっては絶好の援軍となった。だが、この安の連隊は、5月16日に出発したが、豪雨のため、途中の行軍が困難なため、部隊はばらばらとなり、6月1日になって、軍旗を先頭に橋本熊五郎大佐以下約20名がようやくライマナイに到着しただけだった。その後相当数が途中で脱落し、もぐっていて、前線に追及しなかった。後に弓師団が撤退する時、これらの脱走兵が陰惨奇怪な行動をして、インパールの悲劇を一層深刻なものとした。 pp:301-328 前線の状況視察に出た河辺方面軍司令官は、6月5日、インダンジーで牟田口軍司令官と会見した。牟田口軍司令官は『今が峠であるから、これ以上のご心配はかけない』という意味の挨拶をしたという。 翌6日の会談では、牟田口軍司令官は祭第十五師団長山内正文中将の更迭を要請した。理由は、山内師団長の病状が悪化して、指揮ができないということであった。しかし実際は、山内師団長の指揮に不満を持っていたためであった。柳田中将の場合と同じであった。 河辺方面軍司令官は、先の柳田中将の更迭の要求の時は《途中で押さえても効果がない》として認めた。今度も、《まずいけれど、やむを得ない》と感じて同意した。 だが、緊急の烈の撤退については、両軍司令官は、殊更に話すのを避けた。互いに顔色を窺うだけだった。 会談を終わってから、河辺ビルマ方面軍司令官は、南方軍総司令官寺内寿一元帥に電報報告をした。 それは、インパール作戦の実状を述べ、前途の困難な見通しを加えた。しかし、作戦中止を進言したものではなかった。この時、随行した方面軍情報主任参謀金富与志二少佐自身も、インパールの攻略ができると考えていた。 第十五軍の参謀らは、金富参謀に次のような要望をした。 《方面軍の後参謀は、インパール作戦は成功しない、五月末日で中止すべきだ、と報告したそうだ。このような戦意のない、消極的な考えを持つ参謀は、今後、十五軍に寄こしてもらっては困る》 しかし、後参謀は、インパール作戦を中止させる努力を捨てず、その後も河辺方面軍司令官と不破参謀に、くり返し訴えた。この時、後参謀の進言に対して、河辺方面軍司令官からは、チンドウィン河の水運を利用して補給し、戦力の回復を図るという回答を与えられた。豪雨のため増水したチンドウィン河を、河辺軍司令官は、なお使えると考えていた。作戦中止は考えられていなかった。 不破参謀が口約した6月10日が来た。後方参謀後(うしろ)少佐は三度、不破参謀を宿舎に訪ねて、作戦中止を申し出た。不破参謀は、ついに同意をしなかった。 河辺方面軍司令官は戦況の困難を知りながら、作戦中止を口に出そうとはしなかった。この理由について、当時、伝えられていたことがある。それは東条大将がインパール作戦を支持し、督励し、成功を待望していたからである。首相、陸相、参謀総長の三職を兼ねた独裁者に、反対意見をいう危険を避けて、保身の道を考えた、とみられた。 pp:328-329 |

| 『歩兵第五十一連隊史』のなかの座談会記事に、次の談話がある。 《D 6月5日にインダンジーで河辺ビルマ方面軍司令官と牟田口軍司令官が会談していますね。両司令官共にインパール作戦を中止すべき時期に来ていることを認めながら、ついに口に出さず、作戦続行を決定して会議を了えたということになっていますね。 B そうなんです。私はあの時が、このインパール作戦の全期間を通じて一番大きな山場であると思っています。公刊戦史からその部分を拾い読みしてみましょう。 『牟田口中将は当時を回想して次のように語った。河辺方面軍司令官は6月5日、インダンジーに私を訪ね、戦況一般を聴取された。私は河辺中将の真の腹は、作戦継続の能否に関する私の考えを打診するにあると推察した。私は「最早インパール作戦は断念すべき時期である、と咽喉まででかかったが、どうしても言葉に出すことができなかった。私はただ、私の顔色によって察してもらいたかったのである』 『河辺中将は6月6日の日記に「牟田口軍司令官の面上には、なお、いわんと欲していい得ざる何物かの存する印象ありしも、予また露骨にこれを極めんとせつして別る」と誌している』 あの強気一点張りの牟田口中将が、ここでは私の顔色で私の気持ちを察してもらいたかったと、まるで女の子の腐ったみたいないい方をしているんですから、嫌になってしまうというよりも、口惜しいっていうか、情けないっていうか。 D 二人はインパール作戦に対する決定権を持っているんだし、どうするかをきめるためにわざわざ会談したんでしょう。 B そうなんですよ、逆のいい方をすれば、インパール作戦に対する決定権はこの二人しかもっていないんです。その二人が私の顔色をみてくれとか、しつっこく聞いては悪いと思ったのでやめたとか……(涙声となる)》 出席者は語りながら、感きわまって涙があふれ、言葉がつづかなかった。それほど、二人の軍司令官の無責任、無節操、卑劣さに対する痛憤の思いが、胸中に燃えていた。 最高の指揮官である二人が、自分の面目にこだわり、腹のさぐり合いをしていた時、前線では、多くの将兵が傷つき倒れ、豪雨の打たれながら死んで行った。二人の軍司令官は、それに思いをおよぼす人間的情愛の一片ももたなかった。 河辺軍司令官はインダンジーで牟田口軍司令官と別れてラングーンにもどると、日夜、観音経を称えていることが多かった。そのため、高潔な修行僧のようであるかの噂も流れた。まもなく病気となり臥床していた。 河辺軍司令官は、敗残のインパール作戦軍の将兵がビルマ国境付近をさまよっている昭和19年8月30日、人事異動で内地に帰り、翌3月に陸軍大将に進級した。 ----『憤死』(文春文庫) pp:350-358 |

座談会の関係者が、「二人の軍司令官の無責任、無節操、卑劣さに対する痛憤の思いが、胸中に燃えていた」と記した著者には全く同感である。日本軍陸軍司令官たちの責任の欠如がこれほどまでに見苦しく露呈した場面はない。

NHK取材班編『責任なき戦場 インパール』角川文庫(1995年[平成7年]7月10日刊) には、河辺軍司令官の「日記」「日記抄」と、牟田口軍司令官の戦後の『回想録』の項を引用して次のように誌している。

| 両将、決断せず 《河辺方面軍司令官は、何とか戦局を打開したいと自ら第一線に赴くことを決め、5月25日に車でラングーンを出発した。敵機の襲来を恐れて、全て夜の行動であった。 27日の朝マンダレーに到着。その夜9時にマンダレーを出発。折からの驟雨の中、ザガインからシュエボに向かう途中で、雨に打たれながら行軍中の小部隊に出会う。 この時の思いを河辺司令官は『日記』の中でこう書いている。 「小部隊ヲ見テ憐憫ノ情ニ堪エズ。嗚呼是誰ノ責カ」 30日になってようやくカレワに到着。翌日、第十五軍司令部が進出しているインタンギーに向かった。その途中で、第三十三師団長を解任されて戦場から退がって来る柳田元三中将に出会う。 「カレワヲ発シテ間モナク中途、柳田中将二会ス。〝全力ヲ尽クシタルモ御期待ニ副イ得ズ申訳ナシ。兵団ノ愈愈急ナリ、宜敷ク御願申ス〟トノ挨拶ナリ。〝御機嫌克ク〟トノ挨拶ナリ。予ハハ何ニモ云エズ〝御機嫌克ク〟ヲ反復セルノミ」 そして、31日の朝にインタンギーに到着した。河辺司令官は先にタムを視察することにした。タムでは前線から退がってきた傷病兵の様子を見たり、防空壕の中に寝たりと、逼迫した状況を実感してインタンギーに戻る。6月5日、ようやく牟田口司令官と会見。 「牟田口司令官元気ヨキモ、例ニ依リ感情多ク涙ヲ浮ベテ〝今ハ峠ナリ、之以上御心配ハ掛ケヌ〟ト短切ナル挨拶アリ」 河辺司令官は、午後になって戦況報告を受け、第三十一師団を転用してインパール攻略を為し遂げたいという第十五軍の作戦指導を是認した。 翌6日の朝食後、河辺、牟田口両司令官は再び会談し、第十五師団の山内正文師団長の更迭問題や兵力増強について話し合った。河辺司令官の『日記』には、ここまでしか書かれていない。 しかし、戦後書いた『日記抄』には、6月6日の項に註として次のような記載がある。 「(註)牟田口司令官の面上にはなお言わんと欲して言い得ざる何物かの存する印象ありしも、予亦露骨に之を窮めんとはせずして別る。――この感想は遂に当年の日記にも著しあらずといえども、情景は今なお彷彿す。――」 これに対して牟田口司令官は、戦後の『回想録』で、この時の会談について次のように書いている。 「私は河辺将軍の真の腹は、作戦継続に関する私の考えを察知すべく脈をとりに来られた事は充分察知した。私は最早、作戦断念の時期であると咽喉まで出かかったが、どうしても将軍にこれを吐露する事は出来なかった。 私はただ私の風貌によって察知して貰いたかったが、河辺将軍は後日当時を述懐されて。牟田口の顔貌ではこれを察知することが出来なかったと申して居られた。当時私の意気なお軒昂たるものがあったかも知れぬが、一にはまた河辺将軍自らが断念したくないとの御考えがあったが故に脈がとれなかったかも知れない」 戦後の回想で、互いに責任のなすり合いをしているのも問題だが、当時互いに顔を見合わせて何も言えず、ただ黙って気持ちを察してくれるのを待っていたとは、あきれた話である。 この頃、すでに第三十一師団は独断撤退に踏み切っていた。事実上、作戦の失敗が決定的になっていたにもかかわらず、司令官たちは文字通り優柔不断だった。 こうして前線の兵たちは、さらに悲惨な戦いを強いられた。もし、インタンギーの司令部で両司令官が作戦中止を決定していたら、戦死者の数は間違いなく、減っていただろう。》 ----NHK取材班編『責任なき戦場 インパール』角川文庫pp:205-207 |

| 弓の田中少将は着任の時、柳田師団長から《師団の全滅は時間の問題》という悲惨な実状を聞かされた。しかし、田中少将は、これを《秀才の弱音》と見ていた。そして、牟田口軍司令官の期待に応えて、インパール一番乗りをしようと奮い立った。間もなく、田中少将は、柳田中将のいったことが正しいとわかってきた。しかも、その敗北の原因は、牟田口軍司令官の判断の誤りにあるのであった。柳田中将の責任とするのは不当なことも明らかになった。しかし、田中少将は《湊川の楠木正成の殉忠の精神と死闘に学んで、任務に邁進しようと決意した》という。 p:330 |

| このころ、コカダンの笹原連隊本部には、師団の戦闘指令所から、しきりに督戦の電話がかかった。電話を受けるのは、連隊本部の情報主任、增田中尉であった。師団の電話は激しい言葉で命令し、あるいは督戦のために乱暴にののしった。その声は田中参謀長であり、また田中少将が直接出ていることもあった。增田中尉は、その電話の奥に意外な音の響いているのを聞いた。はじめは、その音が聞こえるのを、事実とは信じられなかった。 だが、まもなく、その音が、師団長や参謀長の身近に鳴り響いているのを確かめた。それは『花も嵐もふみ越えて』というような流行歌であった。師団の戦闘指令所では、流行歌を響かせていた。 增田中尉はまた、田中少将の電話の声が、単に上級者の暴言という調子ではないことに気が付いた。それは、酒に酔った声であった。笹原連隊長も、電話で叱りつけられたあとで、にがにがしくいった。 「酒を飲んでいるじゃないか。ろれつがまわらないでいる。この危急な時に、よくも師団長が酒をくらいよっておられたもんだ。これでは戦には勝てん」 pp:330-331 |

| 師団から6月10日を期して全力攻撃を命じて来た時、笹原連隊長は增田中尉にいった。 「俺の口から、こんな命令を部下に伝えることはできない。增田中尉から、各陣地へ伝えてくれ」 部下を殺すだけに終わるような命令を出すに忍びなかったのだ。そしてまた、連隊長自身で下達しようとしなかったのは、それをしても、もはや、どうにもならないと、諦めていたからでもあった。 p:333 作間連隊本部は、ヌンガンの四キロ北にあるライマトンに移った。標高二千百メートルの高地で、丘も谷も、雨を吸い込んで、おびただしい湿気を放散していた。 ……ライマトンの岡の周囲に、竹を向こう斜めに植えて竹矢来をつくり、敵の来襲を防ごうとした。移動鉄条網と作業隊を持つ英印軍に対して、日本軍は、竹矢来を植えるより他に方法がない。作間連隊には、一本の有刺鉄線もないのだ。 …… 後方補給をまったく軽視した、無謀なこの作戦が開始される時、牟田口軍司令官が、最大の確信をもってたのみとしたのは、皇軍精神と称する、兵隊の精神力であった。だが兵隊は、生物化すると同時に、精神力を失ってしまった。日本軍の指導者が信じていた作戦の基盤は、むなしく崩壊しようとしている。 p:337 山稜地帯に対する英印軍の砲撃は目立って、少なくなってきた。その原因の一つは、五倍以上の兵力を持った英印軍が山稜地帯の各所に楔状にくい込んで、至近の距離で交差しているからであった。 もう一つの原因は、もはや、なだれのような集中火を浴びせるまでもなく、放っておいても、日本軍は自滅する状況にあることを察知したためと思われた。 砲弾の代わりに、山稜地帯の上空を飛行機が間断なく飛んで、日本軍の行動を監視した。 連合軍の飛行機が、日本軍の陣地の上空に日本語の活字で印刷されたタブロイド判の『陣中新聞』を撒き散らして行く。長中尉はこの新聞待ちかねている。それは、正確な情報を敏速に報道してくれる、唯一の新聞であるからだ。はじめは、謀略のための嘘っぱちの宣伝と、相手にしていなかった。しかし、いまでは、師団の情報よりも信頼するようになっていた。 ―――昭和19年6月19日発行 デリーで印刷されたこの新聞は、二日目には長中尉の手に届いている。 -6月6日、北フランスのノルマンディー海岸に上陸した連合軍は、ドイツ軍戦線後方に大空挺部隊を降下させた。上陸軍二十数個師団はパリに向かって進撃を開始。 ――6月11日以来、連合軍は機動部隊を以てマリアナ諸島を攻撃中であったが、16日未明よりサイパン島に上陸開始。 ――日本本土空襲!中国大陸を発進したB29及びB24の大編隊は6月16日14時、日本九州北部の工業地帯を爆撃。 ――北ビルマの要衝ミッチナは、全く孤立無援と化した。……ミッチナでは、軍隊及び民間人を合わせて五千人の日本人が、無縁孤立のうちに、糧食弾薬欠乏のまま自殺的抵抗を続けている。もはや時間の問題となったミッチナの陥落が実現すれば、マンダレー以北の北ビルマは連合軍の領有に復し、レド公路は、事実上、打通されることになるだろう。 ――インパール周辺、および北ビルマ戦線における連合軍の傷病兵は、弾薬糧食を輸送するダグラス機の復航を利用して、後方の病院に空中輸送押している。 pp:338-340 インパールの前線では、塩は常に欠乏していた。ついに、兵は互いの背中をなめ合って、塩分を補った。 p:345 |

|

6月22日 コヒマ=インパール道を南下していた英印軍の機械化部隊は、ミッション付近で祭の松村連隊を撃破してインパールに達した。 同じ日、弓師団は、新たな命令を出した。 《作間連隊ハ、「インパール」西北方ニ進出シ、「コヒマ」道ヲ遮断スル準備ヲスベシ》 …… 作間連隊長は、一体、上の人は、どのような方法があって、インパールへ行くつもりなのか、といいたかった。つい先ごろ、コヒマを撤退する布告を出したばかりである。烈も祭も撤退している時に、どうして弓だけがインパールに行くことが出来るだろうか。 このような命令は、弓師団の独自の計画で出したのではなく、牟田口軍司令官の意図によることは明らかだった。この時期になお、牟田口軍司令官はインパール攻略を強行しようとしていた。第一線から見れば、異常の神経の人としか考えられなかった。ただ一つ、推察される理由があった。それは、牟田口軍司令官が戦況の実情を知らされていないことであった。しかし、この原因は牟田口軍司令官にあった。幕僚が、不利な戦況や敗北を報告すると、牟田口軍司令官は怒って、怒鳴りつけた。幕僚は恐れて、実情を報告しなくなった。 また、牟田口軍司令官が命令を出すと、それが不可能なものであっても、反対することをしなかった。牟田口軍司令官の怒罵を恐れる余り、唯々諾々として受けとるが、それを、実行しないことが多かった。 その夜。――作間連隊の将校一名、兵七名から成る斥候が二組、進路偵察のために、ライマトンから北に向かって出発した。 6月23日 ライマトンの南、タイレンポピの三差路付近で、奇妙な、しかし、重大な事件が起こった。 タイレンポピに出ている山砲兵第三十三連隊第一大隊の、渡辺一等兵が歩哨に立っていた。 渡辺安平一等兵は濃霧のなか、数日来のマラリア熱のため、頭もぼんやりしていた。濃霧の中から黒い人影が現れた。渡辺一等兵の眼には、見上げるほどの大男に見えた。その後ろには数名の人影が、霧の中で動いていた。 恐るべき敵兵であることがわかり、無我夢中になって銃を逆さに振り上げて、滅茶苦茶に振り回して暴れ狂った。マラリア熱のため衰弱していたので、たちまち眼が眩み、その場に昏倒してしまった。 彼のこの時の働きが、作間連隊を殲滅の危急から救う端緒となった。渡辺一等兵が倒したのは、英軍の少佐だった。少佐の肩章といっしょに、その所持品が連隊本部に届けられた。そのなかには、インパールを中心とした英印軍の配置要図、英文の書類、ノートなどであった。 その文書を翻訳していくうちに、 ――タイレンポピを攻撃して、日本軍の連絡路を遮断する。6月24日 だが、英印軍はF少佐の計画した日には、攻撃に出てこなかった。しかし、25日には、ライマトンの西側に二百名、コイロの約四百名の英印軍が進出した。もはや、師団の命令のように、インパールに進出するどころではない。連隊を押し包む鉄の輪が、今、最後の口を閉ざそうとしている。その口が閉ざされれば、作間連隊は、ライマトン=ヌンガンの山稜地帯で全員戦死しなければならない。 …… 5846高地に行った岡本参謀が、作間連隊長に電話をかけてきて、自分が指導にあたっている安の橋本第百五十一連隊の戦況の詳細を伝えた。 橋本連隊の約三百名が先着すると、待ちかねていた師団は、すぐに林の高地の攻撃を命じた。橋本連隊長は、後続の兵力が集結するのを待つために数日の猶与を求めた。だが、連隊とは名ばかりの、長途の行軍に疲れ切った三百名はそのまま林の高地に向かった。6月27日であった。 ところが、この攻撃が成功した。約一時間の戦闘の後、連隊は林の高地を占領した。 笹原連隊が潰滅の悲運に遭った林の高地を、かくもたやすく落としたので、田中師団長はさすがに新鋭部隊であり、見事である、と喜んだ。しかし、実状としては、英印軍の大きな油断のためであった。日本軍はもはや攻撃に出るだけの戦力を持たなくなったと見て、全く安心していたところを衝かれたからであった。 難攻不落と聞かされていた林の高地を、初陣に奪い取った喜びに有頂天になった橋本連隊は、敵の反撃に備えて防御を施すことをしなかった。壕を掘るための工具さえ持っていないほどであった。 まもなく、英印軍の砲撃が集中し、林の高地の陣地は跡かたもなく粉砕された。安の第三大隊長以下二百五名は消滅し、わずか三十名ばかりが小銃三十八を持っただけで、5846高地の北の峠まで逃げ帰った。 岡本参謀との会話で、作間連隊長は、山稜地帯を撤退する決断を下した。6月29日からその準備をして6月30日、それが終わった。 7月1日 作間連隊長は5846高地の峠に来て、安の橋本連隊の宿営地に入った。 師団からの命令で安をライマナイに下げろといってきた。 元来、安は、北ビルマの三角地帯にいる空挺部隊の攻撃のために出て来たのが、インパールの方が危急になったために、その一個連隊が弓に配属された。ところが、その後の空挺部隊の攻撃が成功しないので、安の師団から橋本連隊の返還を要求してきたのである。 作間連隊長は、敗残の約八十名を率いて林の高地を攻撃する決心を固めたのだ。 7月2日 岡本参謀が林の高地の攻撃を遅らせようと考えていると、師団から命令が来た。 《作間連隊は重火器ヲ「インオウロ」に下げるも可なり》 7月3日 別の命令が来た。 《作間連隊は「トッパクール」に至り爾後の作戦の準備をすべし》 5846高地から撤退してトッパクールに移った作間連隊長は、状況報告をするために、田中師団長に会いに行った。 師団の戦闘指令所は、トッパクールの東北五百メートルにあるコカダン部落の谷地に出ていた。笹原連隊本部の近くである。谷の稜線を隔てて、向こう側は英印軍の陣地である。そこまでは直線距離にして百メートル余りしかなかった。このような接触点に師団長が出ているのは、戦力が尽きて、士気の衰えた笹原連隊を督励するためであった。田中少将は6月27日に、少将から中将に進級し、師団長心得から正式に師団長になって、間もない頃であった。 作間連隊長は、田中師団長に現在の戦力を問われて、四百六十名ありますが、実際、戦闘に耐えるのは、その半数であります。今度の作戦開始前に持っていた員数のちょうど十分の一になりました。自分の部下となった四千人が、辛苦のうちに、戦死し、あるいは全く消息不明となり、または傷病兵として後退したのだ。 田中師団長は 「いや、ご苦労だった。よく、まあ、無理ななかをやったものだ。わしもここへ来てみて、こう手を拡げすぎてはいかん、と思った。わずかな兵力で、戦線を拡大したって、どうにもならんよ。兵力だけの問題ではない。わが軍のやり方は、まったく時代遅れだ。大陸でやった戦術をそのままくり返している。ところが、戦争の形はまったく変わっているし、その上、連合軍は、一日一日と戦術を改良発展させている。これを物量の差だと決め込んでいるが、とんでもない。こりゃ、頭の違いだよ。民族の能力の差だ」 牟田口軍司令官が、理知的な柳田師団長を嫌って、作戦の困難な最中を冒してまで起用した人であるから、どのような勇猛ぶりを発揮するかも知れない、と思っていた作間連隊長の予想はまったく裏切られた。 かっては勇猛を以てうたわれたこの師団長も、連合軍の新しい戦術と優れた装備を眼の前にして、大きな衝撃を受け、自信を失ったように思えた。 作間連隊長は報告した。 「現在の戦力では、ビシェンプールを取るのは無理だと思います。ことに、この七月から八月は、雨季の一番激しい時です。今でも病人同様となっている兵隊を第一線に出しておいたら、戦闘する前に、病気でみんなだめになって仕舞います。それよりは、トルブン隘路口までさがって、雨季明けを待ち、後方の補給が完全につくようになってから、出直した方がいいと思います」 師団長は 「隘路口まで下がるか。弓だけのことを考えればそれも至当と思うが、作戦全般として軍が何というかな。まあ、しばらく、トッパクールで待機しておるさ」 「わしは長いこと満洲におって、あすこに来ている日本人どものやることが情けなくて、愛想を尽かしておった。今度、南方に来たら、やはり、満洲にいたと同じ日本人が、同じように情けないことばかりしておる。これじゃ、戦には勝てん。内地は内地で、まるで、だらしがなくなっておる。こうなると、大和民族だなどと自惚れておるが、まるっきりの野蛮人だ。この辺で、本当に考えなおさんと大変なことになる」 pp:346-381 |

牟田口軍司令官に指名されて第三十三師団長として着任した田中中将がインパール作戦の英印軍についての現状把握は、常識として当然のことである。しかし、陸軍軍人として田中少将は《湊川の楠木正成の殉忠の精神と死闘に学んで、任務に邁進しようと決意した》という、古錆びた鎌倉・室町時代の思想からの脱却はできていなかった。

一方、第十五軍内では、牟田口軍司令官に異論を唱えれば、たちまち声高に怒鳴られ叱責を浴びた幕僚達は、情けないことに、全員イエスマンになってしまった。それがますます牟田口軍司令官の専横を増長させ、悪化した戦況の報告がなされなくなってしまった。しかし、牟田口本人も当然ながら戦況悪化を知らなかった筈はない。自分からいい出せばすべて責任は自分にかかるため、部下である隷下師団長の責任に転嫁し、強引に解任、自分と同類の単純な勇猛果敢な豪傑気性の者を後任に据えて挽回を企図した。

牟田口軍司令官を指導すべき河辺ビルマ方面軍司令官は、戦況の悪化を知りながら、東条の叱責を恐れ、東条にも、牟田口にも、自分の意見をはっきりいわず、自らの責任を放棄した。

インパール作戦の悲惨な結果は、日本陸軍の最悪、最低のものの考え方や組織上の欠陥が最後に露呈したのである。

| 烈の佐藤師団長は、部下を率いて退却を続けた。第十五軍が約束した地点の倉庫に、糧食が用意されていないことが再三となり、佐藤師団長は激怒して叫んだ。 「牟田口のばかもん。今度会ったら、叩っ切ってやる」 第十五軍の久野村参謀長が説得に出て来たが、佐藤師団長は、その無能と無責任を怒って、なおも糧食を求めて退却を続けた。佐藤師団長は独断で撤退を命じた時から、軍法会議を覚悟していた。その撤退は、抗命となるだけでなく、敵前逃亡の罪に決まれば死刑を免れなかった。だが、佐藤師団長はすすんで軍法会議に出て所信を述べ、この無謀愚劣な作戦を強行した責任者、関係者を追及し、糾問しようと考えていた。 烈師団の撤退という予想外の大事件は、ビルマ方面軍の首脳に大きな衝撃を与えた。 その後、コヒマ=インパール道を英印軍に打通された時、河辺方面軍司令官は、インパール作戦が惨敗に終わったと観念した。 河辺方面軍司令官は南方軍総司令部にこの戦況を報告した。南方軍では、これを大本営に伝えて、インパール作戦中止の許可を受けた。 7月2日。 南方軍は河辺軍司令官に、インパール作戦中止の命令を打電した。 威作命甲第101号 一 緬甸(ビルマ)方面軍司令官は自今「マニプール」方面の敵に対し、概ね「チンドウィン」河畔以西地区に於て持久を策しつつ、怒江西岸地区及北緬甸に於て 敵の印支地上連絡企図を破摧封殺すべし インパール作戦を中止することは決まったが、ビルマ方面軍と第十五軍は、それを即決しようとはしなかった。 7月3日 ビルマ方面軍は第十五軍に対して《任務が変更されることになるだろう》という意味の予告を伝えた。そして、パレルの英印軍陣地攻略と、その確保ができるかどうかについて、第十五軍の率直な考えを要求した。それは方面軍の今後の計画に重大な関係があるから、ということであった。 7月5日 ビルマ方面軍は第十五軍に対し、インパール作戦の中止を命じた。そして今後の方策の一つとして第一線師団の後退と、その後の態勢立て直しの〝軸心とするため〟バレル方面(マニプール河のインパール下流の左岸)を固めて防備することを命じた。第十五軍首脳部は、これらの命令からさまざまに考えて、予定通り、バレル陣地攻略を強行することに決定した。それがビルマ方面軍の意図に添うことである、と判断したのである。 7月6日 第15軍はパレル攻略に関する命令を下達した。退却中の烈に対しても、パレル正面の山本支隊長の指揮下に入ることを命じた。弓に対しては、次の命令が伝えられた。 《第三十三師団は歩兵三個大隊基幹の兵力をログタ湖の南側を経てパレル方面に派遣し、第十五軍主力の行うパレル攻略に策応せしむるとともに、師団主力はトンザン、ヤザショウ地区に向かい転進すべし》 パレル攻略の主力となる山本支隊は、四月中旬には、パレルの手前で阻止され、潰滅の打撃を受けていた。 山本支隊にはインド国民軍一個師団が配属されていた。インド独立を目指した将兵も、飢えと豪雨とマラリアのため動けなくなっていた。戦況が困難になると、日本側から脱出して、英印軍に投降する者が続出した。 祭師団では、部隊が壊滅しているだけではなかった。牟田口軍司令官の要請で、山内師団長が解任された。6月23日、その手紙が山口師団長に届けられた。その内容は山内中将が6月10日付で参謀本部付を命ぜられたこと、後任は柴田卯一中将である旨が記してあった。山内中将を解任した直接の理由は、弓の柳田中将の場合と同じであった。 さらに7月5日には、烈の佐藤師団長に対しても、解任が発令された。そして牟田具著軍司令官は、軍法会議にかけることを、ビルマ方面軍に要求した。 インパール作戦に参加した三人の師団長が解任された。これも、この作戦の特異な様相の一つとなった。 三師団長解任の理由は、病弱とか、作戦指揮に不適当ということであった。しかし、根底には、敗戦の責任を三人の師団長に押し付けようとする意図があった。 山内中将はインパール作戦の始まる前、ビルマに行く途中、タイのバンコクで第五飛行師団の田副師団長と宿舎をともにした。米国滞在の同じ経験をもつふたりの師団長は、アメリカの恐るべきことを語り合った。 山内中将は次のようなことを語った。 「満州事変以来、軍の行動が調子よく進んだので、上の人がのぼせ上がってしまった。ことに今度は、緒戦が想像した以上によくいったために、のぼせすぎて、神懸かりになってしまった。そういう人に、アメリカの恐るべきことを説明しても、相手にしてくれない。あまりいうと、英米心酔者といいうことにされて、そのあげくが第一線に追い出されてしまう。インド国民軍をやらされている磯田機関長*なども、そのひとりだ」 それは、山内師団長自身も同じ境遇にあることを言外に語るものであった。 牟田口軍司令官と三人の師団長とは、はじめから水と油の存在であった。 pp:345-385 |

*磯田三郎中将 アメリカ大使館付武官補佐官(1925年5月、1927年7月参謀本部付、1939年12月 アメリカ大使館付武官、1942年8月、交換船で帰国、中将)

| ともあれ、第一線部隊はバレルへ向かわねばならなかった。ことに、弓師団は、ログタ湖の南の困難で、しかも長距離の道を行くことになった。すでにログタ湖は氾濫し、盆地一帯が大湿地となっている。折から七月に入って、雨季は最盛期に達した。 このような状況の中で、牟田口軍司令官はパレルの攻略と確保することを命じた。 牟田口軍司令官は『雨季の感作は我に対するよりも敵に及ぼすものが大なり』といっていた、という。 この時期に、パレル攻略を計画し、命令した第十五軍幕僚と牟田口軍司令官は、豪雨の戦場を敵にとって不利と考えていたのだろうか。パレル攻略は、必要であるにしても、実行は不可能であった。その命令を決裁し強行しようとした牟田口軍司令官は、正常な判断を欠いていた。 インパール作戦には、幾多の不合理や無謀が強行されたが、そのなかでも、最も血迷った命令であった。 だが、第一線部隊は、命令である限り、実行しなければならなかった。 弓の田中師団長は各部隊長を集合させて、新しい命令を伝えた。 7月6日夜、作間連隊は新しい戦場に向かって出発した。 7月8日、トッパクールを出発して二日目、師団から作間連隊長だけ引き返してくるようにいってきた。 作間連隊長の選んだ道を行けば、マニプール河が深くて渡河することが危険だ。作間連隊長が選んだ道は65kmに満たない。それを240kmも迂回して行けという。作間連隊長は、おかしいと感じた。恐らく師団は、時を待とうとしているに違いない。 7月10日、師団の新しい命令が、前進している連隊を追いかけてきた。 《作間連隊は「トンザン」の渡河点をへて「パレル」に前進すべし》 7月15日、長中尉の先遣隊は、インド=ビルマ国境を越えて、ビルマ領内の部落チッカに着いた。 この時、師団から命令が来た。 《作間連隊は「ディディム」に至り、後方の警備と輸送の援助に任ずべし》 田中師団長は、すでに第十五軍の総退却を予測して、作間連隊を犠牲にしないために、遠距離を迂回させようとしたのであろうか。それとも、軍司令部は退却の企図を秘匿するために、偽装の迂回前進を命じたのであろうか。 こうした疑問は、作間連隊長の胸中に長い間残っていた。戦争が終わってからも、まだ消えないでいた。それは作間連隊長ひとりの疑問ではなかった。 だが、その実状は、ビルマ方面軍が第十五軍に対して、パレル攻略を中止させたことにあった。これまで優柔不段を極めた河辺方面軍司令官も、このパレル攻略計画は、あまりにも実情を無視した、牟田口軍司令官の狂気の沙汰、と見たのであった。田中師団長はそれを待っていたのだ。 ティディムでは、柳田師団長に信頼された三浦参謀が、退却部隊の連絡、指導に当たっていた。 三浦参謀は将兵の犠牲を、ひとりでも少なくさせようと苦心して、第十五軍に無電を発した。 《各部隊残存者の生命を助けるために、戦車重火器など運搬に困難な者を放棄することを許されたし》 牟田口軍司令官から、折り返し返電がきた。 《戦車重火器の放棄を許さず。各部隊は全力を尽くして、これが後送に任ずべし》 戦車も火砲も、ほとんど使用できないほど、損傷していた。しかし、放棄して行くことは許されない。各部隊は生命に代えても、これを運んで行かなければならない。軍隊のものは、すべて〝天皇陛下から賜ったもの〟であるからだ。 のちに、この退却の途中、これらの重量にある廃物を運んでいたばかりに、三浦参謀の恐れていた犠牲が続出することになった。 pp:385-414 |

牟田口軍司令官は、インパール作戦でも〝天皇陛下〟という言葉を、このように要所要所で使ったが、当時の軍人達も同様であった。この言葉には誰も反論できなかった。

戦後も、いつの間にか日本国内で〝天皇陛下〟という言葉には、だれも反論できないムードが醸成されている。

雨季の豪雨と飢えと熱病などに痛めつけられた数多くの兵隊が、重量廃物を運ばされ命を落としたことも決して忘れてはならないことである。

兵隊よりも馬が大事だ、〝天皇陛下から賜ったもの〟である武器・弾薬その他装備などは、破棄してはならない、という兵隊軽視・人間軽視の軍隊組織であり、兵隊は天皇への忠誠を誓って肉弾攻撃に突進したのが戦前の日本軍隊である。ごく少数の陸軍大学校・海軍大学校卒業者だけが、天皇の名の下に特権を振り回して威張り、そして腐り、兵隊は消耗品扱いであったことを忘れてはならない。急速突進、夜襲の一本槍で、兵站を疎かにし、弾薬・糧食は、現地調達、敵から奪取すればよいという、明治時代の単純な戦術・指令をくり返したのが彼ら軍事指導者達であった。

河辺、牟田口両軍司令官が、インパール作戦の失敗を感じ始めた時期、作戦の失敗を覚悟したのは、いつ頃であったかについて、NHK取材班編『責任なき戦場 インパール』角川文庫(1995年[平成7年]7月10日刊) には、河辺軍司令官の『日記』と、米国国立公文書館に保管されていた調書、それは、太平洋戦争後、連合軍が日本軍の指揮官達に尋問した調書の中の牟田口軍司令官の項目を発見して引用し、次のように誌している。

| 「天佑神助ヲ信ジ祈ルノミ」 《河辺司令官が、インパール作戦の失敗を感じ始めたのは、その『日記』によれば、4月中旬であった。牟田口中将は、インパール作戦についての質問に対して、(調書では)次のように答えている。 「私がインパール作戦が失敗したことを認識したのは、四月の末でした。第三十三師団の作戦計画は、ティディムに急襲を仕掛け、ビシェンプールまで進軍を続けるというものでした。ティディム作戦は、英軍部隊をおよそ一個旅団、包囲することに成功しましたが、師団司令部は追撃の手を緩め、その結果、敵は包囲軍を打ち破り、ビシェンプールの防御を強化するのに充分な時間をかせぐことになりました。その時、インパールを占領するという考えをあきらめました。 インパール作戦が失敗したことを悟り、計画を変更することを考えましたが、ビルマ方面軍の河辺中将は、早期撤退指令を渋っていて、私は彼の命令に従う他ありませんでした」 両司令官とも、四月には作戦の失敗を認識していたのだ。しかし正式な作戦中止は七月に入ってからであった。 インタンギーの両司令官会談から間もなく、第十五軍司令部は、インタンギーからクンタンに進出した。そこには、司令官宿舎の横に小高い丘があった。牟田口軍司令官は、丘にいたる道に白木の鳥居を建て、頂上をならして白砂を敷き詰めた。そして毎朝、鳥居をくぐって頂上に土下座し、八百万の神に祈った。彼特有の透き通った高い大きな声で、毎日夜明けに祈った。 …… 牟田口司令官は、ある朝、土砂降りの雨の中、将校達を丘の上に集合させた。皆体力がなくなっており、丘に登るのもやっとだった。牟田口司令官は長々と訓示した。 「三十一師団の野郎は、食うものがない、撃つ弾がない、これでは戦争が出来ないと言うような電報をよこす。日本軍というのは神兵だ。神兵というのは、食わず、飲まず、弾がなくても戦うもんだ。それが皇軍だ。それを泣き言を言ってくるとは何事だ。弾がなくなったら手で殴れ、手がなくなったら足で蹴れ、足がなくなったら歯で噛みついていけ!……」 長口舌を聞くうちに、将校達はフラフラになり、バタバタとその場に倒れたという。 河辺司令官も神に祈っていた。 「六月十四日 夜『林』(第十五軍)ノインパールニ対スル包囲圧縮ノ命令モタラサル。其調子ハ如何ニモ壮快ナルモ、之ヲ実行スベキ各兵団ノ実力ヲ識ル予ニ取リテハ真ニ踴然タル気持ニハ成リ得ズ。但シ『林』トシテハ、当然時期ヲ得タル命令ナリ。其成果ノ揚ランコトヲ切ニ念願シ天佑神助ヲ信ジ且祈ルノミ」 |

| 作戦中止 6月22日、コヒマ-インパール道が連合軍によって突破され、1000両もの戦車や自動車がインパール平地に進出してきた。この事態が、ついに牟田口司令官に作戦中止を決意させた。 決意したというより、幕僚が方面軍に対し作戦中止命令を請うことをほのめかす趣旨の電報を打つのを、黙って決裁したのである。牟田口司令官は、最後まで自分から作戦中止を言い出さなかった。 六月末、ビルマ方面軍から南方軍、南方軍から大本営へと、戦局の重大転機であるという報告がなされた。 7月1日、インパール作戦中止の上奏がなされ、大本営は作戦中止を認可した。 7月3日の未明、腸を患って病床にあった河辺方面軍司令官のもとに、南方軍からの中止命令が届けられた。 『日記』には、その時の無念の思いが綴られている。 「嗚呼七月三日!英巴留城(インパール)遂ニ攻陥成ラズトノ宣言ヲ受ケシ日ナリ。予ノ一生ノ快心事トシテ始メシ此攻勢作戦ハ、遂ニ最モ不快ナル記憶トシテ残ル。噫々数万ノ忠霊ニ何ノ顔ヲ以テ対スベキカ。更ニ終始御軫念ヲ寄セ給イシ至尊ニ何ト御答申上グベキヤ」 これを見ると、天皇がインパール作戦に対してずっと強い関心を寄せていたらしいことも窺える。ともかく、指揮官が作戦中止を考えてから決心を下すまでの二ヶ月という時間が、前線の兵士たちを〝地獄〟に叩き落とすことになった。》 出所:NHK取材班編『責任なき戦場 インパール』角川文庫 pp:207-212 |

インパール作戦の計画から作戦発起までは、牟田口司令官は、狂気とも云える強引・積極姿勢で、反対する者を怒号で罵倒し、反対する隷下師団長や第十五軍幕僚たちを罵倒し、更迭した。そして、自分と同類の豪傑・猪盲進型の人物をこれまた強引に配し、彼らを通じて隷下師団をも指揮してきた。

しかし、いざ作戦中止となると、二ヶ月もの間、自ら動かず発言せず、幕僚が起案した作戦中止命令を請う事をほのめかす電報を黙って決裁した。そして、毎朝、神に祈り、神に頼り、幕僚達にはただ長広舌を垂れていた。

牟田口中将の戦後の行動もまた異常で、反省もなく、自分の指揮の正当性を死ぬまで強く主張した。

| 次期作戦準備中 8月1日、作間連隊の残存部隊が、ともかくも、ティディムにたどりつくことができたのは、一つには、師団に先行して退却したからであった。 その後の師団の退却は惨烈を極めた。師団は追撃を受け、遮断され、退却の途中をさんざんに攻撃された。 トンザン=ティディムの中間には、英印軍が先回りして陣地を敷いて待っていた。 笹原連隊は、防御しながら退却した。敗残の生き残りには、優勢な装備の英印軍を阻止する力はなかった。押しまくられて下がるたびに、師団の命令は激烈な文字を連ねるようになった。 『死守せよ』という命令がいくたびもつづいた。そのあとで、それ以上に苛烈な命令がきた。 《連隊長は、その地点において戦死すべし》 笹原連隊はトンザンで包囲された。この時、兵力は八十名、火砲は歩兵砲一門を残すに過ぎなかった。 pp:415-416 |

| 弓の退却したインパール南道には、動けなくなり、あるいは置き去りにされて死んだ将兵の死体が並んだ。それ以上に多くの死体が、烈、祭の退却路に並んだ。死体は集まっていることが多かった。すでに白骨化した死体の近くに、ガスで膨らんだ死体が横たわっていた。その隣には、息が絶えて、まだ間もない死体にウジがたかっていた。死ぬ時も、仲間を求めるらしかった。孤独に耐えられない人間の悲しさであった。 ひとりで死んでいる者は、そこで力が尽きて、仲間の所まで行けなかったのだ。 チンドウィンの渡河点には、退却してきた将兵が渡河の順番を待っていた。次々に河岸にたどりつき、雨に打たれ、ぬかるみのなかに寝ていた。次第に動けなくなり、そのまま死んで行った。渡河点には、生きている者と、動けない傷病者と、腐りかかった死体が、いっしょに集まっていた。 p.416 8月2日 北ビルマの要衝ミッチナは完全に連合軍の手に落ちた。ミッチナは、5月17日、連合軍の空挺部隊が降下してから、二ヶ月半の間、包囲され、孤立していた。ミッチナは、ビルマ中部の日本軍の根拠地マンダレーから、二百キロの距離に過ぎない。しかも、二ヶ月半にわたる間、日本軍はミッチナを救援することができなかった。 日本軍の地上部隊が、ミッチナに行くことが出来なかったのは、マンダレーとミッチナの中間に、英印軍空挺部隊が、降下地帯に立体陣地を作っていたからである。また、ミッチナの上空には、毎日平均六十機以上のアメリカの戦爆および輸送機が飛んだ。 7月末、戦況はまったく絶望となった。……(一部の者は)急造の青竹の筏を作って、ただ一つの逃げ道であるイワラジ河から脱出した。豪雨の水を集めたイワラジ河は洪水のような激流となっていた。その両岸には、日本のビルマ占領に反感を持つカチン族が、銃を構えて待っていた。 ミッチナの全滅は、陸続きでありながら、なお、多くの太平洋上の孤島における全滅よりも悲惨であった。これも、インパール作戦のための、側面の悲劇であった。 ミッチナが陥落すると、フーコン谷地を押し進んでいたレド公路建設部隊が、すぐミッチナに入ってきた。 ここまで来れば中国雲南省昆明までは道は通じていた。 インドと中国を結ぶ千二百kmの大輸送路と、それに平行した送油鉄管を敷設する遠大な計画はついに実現された。着工以来一年三ヶ月、昭和20年1月23日には、レド公路は完全に打通して、中国大陸におびただしい軍需資材を送り出す。 空挺部隊の主要な目的は、日本軍の後方をかき乱すことにあった。それによって、レド公路建設を支援し、インパール作戦の日本軍の後方補給を妨害した。 二鳥を狙う空挺部隊の一石が、北ビルマに投ぜられた時、牟田口軍司令官は、その戦力を無視して、かかりあう必要はないと断じた。 日本の敗戦は、インパールに敗れ、サイパンを失った昭和19年7月に、すでに動かし難いものになっていた。 ティディムにたどり着いた作間連隊は、新しい任務を与えられた。それは、師団の補給を援護することと、英印軍の追撃を阻止することだった。 しばらくして、第十五軍は弓師団に、新しい兵力を増援させることにした。宇都宮の留守師団から送られてきた六百名と、すでに仏印に到着していた四百名である。 やがて、宇都宮部隊として三十名、仏印部隊として二十四名がきた。仏印の方は戦場の経験者であったが、宇都宮の方は、二月前に召集されたばかりの、訓練も満足に受けていない者であった。増援として到着したのはそれだけであった。その他の人間はどこかへ消えてしまった。このような人間の蒸発と消滅がしきりに起こった。 9月19日 笹原連隊長はトンザンを撤退しようとする時、連隊本部に集中した砲火のなかで戦死した。 笹原連隊と、これを追撃する英印軍は一つになって、ティディムの作間連隊の正面に移動してきた。 10月11日から一週間にわたって、ティディムを中心として、作間連隊は英印軍を迎え撃って、激戦を続けた。 10月17日夜、(第三十三師団)田中師団長はティディム撤退を命じた。 長中尉は作間連隊の後衛となって、退却を援護、ファーラムでは、敗残のインド国民軍を収容し、これを合わせて指揮することになる。長大尉は大隊とインド国民軍を連れて、イワラジ河畔のパコックに落ちる。ここに英印軍の機械化部隊が待っていて、長大隊と衝突、長中尉は弾丸に首筋を打たれたが、屈せず、英印軍の包囲を逃れて、イワラジ河を渡って、ビルマ平野に出る。そしてインパール街道の死の地獄にも数倍する苦惨のうちに、敗走を続けて、ビルマのモールメインで終戦の日を迎える。 祭の師団長を解任された山内中将は、ビルマのメイミョウの兵站病院に入院中、病勢が悪化して8月6日死去した。 抗命撤退の佐藤中将に対しては、軍法会議にかけるための調査が行われた。だが、ビルマ方面軍司令部は、その波及するところが大きいのを恐れた。そのため、佐藤中将を精神錯乱ということにして、事件を収める処置を取った。 インパールの敗戦部隊が、敗走を続けている時、8月30日付の命令で、牟田口中将は参謀本部付となって、内地に帰ることになった。 ビルマ方面軍司令部では、牟田口中将の労をねぎらうために、ラングーンの偕行社で、盛大な宴会を開いた。河辺軍司令官以下、幕僚、幹部の将校が多数出席した。話が、インパール作戦の結果にふれると、牟田口中将は、人々をおさえていった。 「自分は、インパール作戦は、失敗したとは思っていない。インパールをやったからこそ、ビルマをとられずにすんでいる。自分がもし、無理をしてもやらなかったら、いまごろは大変なことになっておった」 将軍は胸を張り、悠々と白い扇を動かした。さすがの方面軍司令部も気をのまれて言葉をつぐ者がなく、一座は、にわかに、白け返ってしまった pp:423-424 |

国家的祝典日である大詔奉戴日*の8月8日、新総理大臣小磯国昭大将は、ラジオを通じて『必勝の信念』を語った。それは、東条内閣崩壊の後を受けて立った小磯内閣(成立:昭和19年7月22日)の、世界の視聴を集めた『中外への声明』であった。

*大詔奉戴日(たいしょうほうたいび)とは、大東亜戦争(太平洋戦争)完遂のための大政翼賛の一環として1942年1月から終戦まで実施された国民運動。大東亜戦争(対米英戦争)開戦の日(1941年12月8日)に「宣戦の詔勅」が公布されたことにちなんで、毎月8日に設定された。

|