論壇2016-03

『ビルマ・インパール作戦』

-英国と日本の両面から分析・論究-

その4 日本側からの観たインパール作戦 [3]

(2) 高木俊朗著『抗命』を読む

記:2016/04/22

| 注記: 文末にpp:xx-xxと付いているのは、高木俊朗著『抗命』からの引用抜粋要約部分(文字が[MS明朝体])です。 そのなかで《青色》で括られた部分は著者(高木俊朗)が原典から引用した部分です。そして、文字が[MSゴシック体]の文章は筆者です。 以下を閲覧する際は、画面を125%に拡大してお読み下さい。 MS明朝体とMSゴシック体の識別がはっきりします。 |

(2) 高木俊朗著『抗命』(文春文庫 1976/11/25刊)を読む

最初に出版されたのは、文藝春秋社(1966年刊)単行本で、筆者が読んだ文春文庫本はその十年後の1976/11/25刊である。

副題として単行本には[インパール作戦 烈師団長発狂す]となっていたが、文庫本では[インパールⅡ]となっている。佐藤師団長は「発狂」したのではなかったので、誤解を招く副題を削除して、Ⅱとしたのだろう。

本書は昭和41年6月始め、東京新聞の槌田記者を同行して国立国会図書館を訪ねるところから始まる。

| その目的は、国会図書館の法律政治課長に面談して、牟田口廉也の録音を保存していることについて確認することであった。 牟田口廉也の録音は、第1回が昭和38年4月23日、その内容は「盧溝橋事件の真相」、第二回は昭和40年2月18日、その内容は「インパール作戦」の合計二回なされ保存されている。 国会図書館で、政治史資料の録音を始めたのは昭和29年であった。政治史に重要な役割を果たした人々に、直接、体験を語らせて録音し、長く同館に保管する計画である。録音の内容は、本人死去後三十三年間は公開されないことになっていた。最初の録音は新憲法制定の裏話、吉田茂、金森徳次郎、佐藤達夫の諸氏など新憲法作成に関係した人々の話を集めた。その次は張作霖の顧問であった町野武馬氏である。 その後、予算不足で十年近く中断した後、また再開した。この時、選ばれたのが今村均大将と、牟田口元中将であった。 牟田口元中将の録音を推薦したのが、小説家山本有三(元参議院議員)であった。 山本有三は、かねてから、日華事変当時の近衛文麿首相に与えられた非難が正しくないと考えていた。 そのために日華事変の発端が、日本軍の隠謀ではなくて、ソ連や中国の八路軍の謀略によるものであることを立証しようとした。そして、荒木貞夫元大将、河辺正三元大将、牟田口廉也元中将その他の関係者の証言を速記させた。その後、この仕事が歴史上に重要な意義があると見て、国会図書館の事業とすることにした。 国会図書館としては、インパール作戦の録音は計画に入れていなかった。盧溝橋事件の録音の時、牟田口廉也が自分から、ぜひ「インパール作戦の時の事を録音に残したいと言いだして録音した。牟田口廉也が持ち前の強引さで国会関係者に録音を執拗に迫ったものと推察される。その録音に立ち会った西野主幹に対して、著者は32頁の小冊子(牟田口文書)を示した。表紙には[1944年ウ号作戦に関する国会図書館における説明資料]と牟田口廉也の名前があった。西野主幹はこの小冊子の内容と録音内容が大体同じであることを確認した。 この牟田口文書はインパール作戦の生き残りの人が、そのなかに著者の名前が出ているからといって著者に送ってくれたものであった。 次のように記してあった。 《しかし、一方において、陸軍報道班員としてインパール作戦に参加した高木俊朗氏は『実録太平洋戦争』のなかで、柳田中将の更迭を申請した私を攻撃している》 私は牟田口文書を送ってくれた人の書簡には次のように記されていた。 《過日、NHKテレビのインパール作戦回顧の放送(昭和40年7月16日)でも、牟田口だけは、終始言い訳の言葉ばかりで、自己反省の片鱗も見ることができなかったのは、腹が立つよりもさきに、軽蔑の感情がわくばかりでした。 牟田口文書のなかでは、各師団長、ことにわれわれの三十一師団長、佐藤幸徳中将が、牟田口の思うとおりに動かなかったことを、敗戦の原因と断言してはばからない態度は、武人の風上におけないものと痛感します。このままでは、われわれ生き残りとしては申しわけなく思います。最近、故師団長に関する文書が発見されましたので、印刷して戦友に配布しました。それをごらん願います》 その文書は、二枚の粗末な謄写版刷りにすぎなかった。日付は昭和40年9月30日。牟田口文書が配布されたのは、その年の七月である。 文書には[烈師団長佐藤幸徳閣下について]という見出しがついていた。 その文書には、昭和19年7月9日、佐藤中将が師団長を解任された事情を説明してあった。 日本軍のインパール攻撃は失敗に終わり、各部隊は壊滅し、あるいは退却している時である。折からインド、ビルマの雨季は最盛期に入り、豪雨は全戦線に降りしきっていた。師団としては、最も困難な時期に、佐藤中将は解任されたのである。 さらに発令の翌日、7月10日には、 『後任師団長の到着を待つことなく、すみやかに方面軍司令部に赴任すべし』 との命令がきた。この電文の意味は、当然しなければならない新旧師団長の事務引継ぎを、しなくてもよいということであった。それは、少しでも早くいなくなってしまえという、悪感情を露骨に示したものであった。 牟田口、佐藤の両将軍の対立は、すでに異常に危険な状態となっていた。 佐藤中将は前線の司令部を去るにあたって、師団の将兵に次の離任の辞をおくった。 《不肖、今般ビルマ方面軍付を仰せつけられ、しかも後任者の着任をまつことなく急遽、赴任を命ぜらる。予は兵団長の大命を拝してより、諸子とともにあらゆる困難をおかして編成し装備しつつビルマに進駐し、ついでチンドウィンの流れを越えて、アラカンの嶮難を突破し、一挙コヒマを攻略し、激戦敢闘実に八旬におよべり。この間、敵を屠る二万五千、戦車百五十におよび、遺憾なく皇軍の武威を発揚せり。諸子また、遺憾なく戦えりの感あらん。 しかるにこの間、後方よりの何らの補給を受くることを得ざりしため、ついに刀折れ矢つき糧絶え、転進のやむなきに至る。優勢なる敵を睥睨しつつ、堂々、困難なる転進を完遂したることもまた、諸子の記憶に深刻なるものあらん。しかるに図らざりき、カラソムにおいて補給を受くることを得ず、ついに糧を求めて現態勢に至る。 幾多の英霊は今なおコヒマにあり。歴戦の傷者は今なおルンション付近の戦場にあり。豪雨沛然として至るごとに、予は天の試練の大なるに、ますます自己を反省し、いよいよ身命をささげんことを深く決意せしなり。 予、いま任を離る。諸子を飢餓と豪雨のなかに残して、さらに勇躍して新使命に赴かんとするは、さらに大なる決意を有するものなることを銘記せよ。予は必ず英霊を慰め、傷病の諸子を救い、諸子に光明と希望を与え、赫々たる戦捷と、何ものをも恐れざる大勇猛心を中核とする烈兵団の伝統を、永遠に建設とすることを期す。 予の心は在任当時と同様、諸子の上に在り。否それ以上に諸子の上に在らん。けだし既往における諸子の勇戦敢闘と、不肖を中心とせし熱鉄のごとき兵団の団結とに対して、予の報ゆる途は全く今後にありと信ずればなり。諸子願わくば各隊長を中心として、ますます上下協力一致し、甘受して前途の困難に邁進せよ。 いささか決意をのべて、とりあえず離任の辞とし、再び諸子の壮容に接し、相擁して戦没せる戦友の霊に泣かん。 昭和19年7月10日 師団長 佐藤中将》 文書には、離任の辞のあとには、ビルマ方面軍参謀長中永太郎中将宛の電文を掲載してあった。師団長を解任された佐藤中将が、自分の方面軍司令部到着に先んじて、途中のカレワから発したものであった。 《林(第十五軍)司令部の状態を見るに、今や全く正体を失い、統帥の機能ほとんど停止の実情にあるがことし。今や彼らは森(ビルマ方面軍)司令部の鼻息をうかがい、その重大なる責任よりまぬかれんとするにきゅうきゅうとし、みずから実行不可能と承知しつつバレル要塞攻略、あるいはまた祭(第十五師団)に与えたる命令のごとき、複雑怪奇なる命令をくだして、時々刻々全軍を自滅の深淵に転落せしめあり。 統帥もここに至っては完全にその尊厳を失い、すべて部下に対する責任転嫁と上司に対する責任免除のため存在しあるにすぎざるものと断ぜざるを得ず。実に前代未聞のことなり。彼らにはみじんも誠意なく責任感なく、ただ虚偽と、部下に対する威嚇あるのみ。 小官はコヒマにありし当時より、つとにこの真相を看破し、警戒しつつ今日に至れるものなり。林(第十五軍)司令部の最高首脳者の心理状態については、すみやかに医学的断定をくだすべき時機なりと思考す。森(ビルマ方面軍)司令部もまた、第一線より遠く隔絶せるラングーンより、第一線の進退を指導せんとするがごとき、実に統帥の要諦を解せざる結果と思考せざるを得ず。 かくして作戦に先行せる政略は作戦を失敗に帰せしめ、政略また失敗に帰するに至るべきは必然の理数にして、目下推移しつつある林(第十五軍)集団の作戦が明らかにこれを物語るものにして、小官は森(ビルマ方面軍)司令部の深甚なる反省を要求してやまず。 この重大なる時期に責任ある幕僚を現地に派遣せず、日々深刻となりつつある雨季の実相おも把握することなく、貴官らが戦場にきたりし当時の印象と林(第十五軍)司令部の、雨季においても補給可能なりとせる虚偽と錯誤の報告を基礎として、今後における作戦の推移に対処せんとするがごときは、誤れるものはなはだしきものにして、今回の重大なる失態の責任は、その一端を森(ビルマ方面軍)司令部において担当せざるべからざるは必然なり。 今や第一線各部隊は、戦うことより自滅を防ぐことを第一義として行動しつつあり。貴官らはこれを無理なりと思うや。糧秣を得、弾薬を装備して、はじめて作戦は成立するものなり。戦略単位の大兵団に対し、あたかも分隊小隊に対するごとき実行不可能なる、でたらめなる命令を与え、兵団がその実行を躊躇したりとて、軍旗を盾にこれを責むるがごときは、部下に対して不可能なることを強制せんとする暴虐にすぎず。いずこに統帥の尊厳ありや。 烈(第三十一)師団のごとき、コヒマにおいて刀折れ矢尽き糧絶ゆるまで勇戦奮闘したる軍隊が、さらに三千名の傷病兵を帯同し、雨中の転進一百里におよび、補給を受けたるものは、わずか二日分の糧秣にすぎず。 飢餓と栄養失調、マラリア、下痢、脚気などのため途中死亡せるもの、実に五百名におよべるほか、健康者はほとんどなき状態において、なお補給せずして、兄らはバレル要塞を攻撃せしめんとする意志なりや。兵団の幾名が敵陣地前に到着し得ると思考するや。 今回の作戦において、将兵一同の痛感せるものは、各上司の統帥が、あたかも鬼畜のごときものなりと思うほか、何ものをも印象をうけず。小官は今、決然立って尊厳なる統帥確立のため、各上司の猛省を促さんとする決意なり》 pp:17-21 |

離任の辞」とビルマ方面軍参謀長中永太郎中将宛の電文の両方には、佐藤中将の離任にあたっての断固たる決意と、上層部への激しいインパール敗戦の責任追及の意志が明らかに示されている。

牟田口文書について

著者は、国会図書館の規定によって牟田口元中将のインパール作戦についての録音を聞くことはできなかったが、牟田口文書[国会図書館における説明資料]の内容と実際の録音にはそれほどの差違がないとの示唆を録音立会者から受けたので、録音内容とほぼ同じだと推察した。それは、戦後昭和37年7月25日に、牟田口元中将が受領した英国将校アーサー・パーカー中佐からの七通の書簡を紹介、引用しているからである。

| 牟田口文書第一頁には、 《昭和37年7月25日、英国パーカー中佐より次の書面を受領した》と書き出して、手紙の翻訳文を掲げている。 《1962年7月4日発 日本語でお手紙をさしあげることができないのを、非常に残念に思います。 小生はただ今〈1944年のデリーへの進軍〉という題名の本を書いておりますので、貴殿のお言葉は非常に貴重なものでございます。この本は完全に客観的なものにする予定であり、英国人の見解と同様、日本人の見解にも、同じ重要性を与えるつもりです。ごぞんじのように戦記物の大部分は作家の国にどうしても片よりがちです。といいますのも、作家は相手方の見解をあらわす十分な資料を得ることができないためです。 まず最初に申し上げたいことは、日本兵が勇敢に、かつ全力をつくして戦ったことは、疑う余地がないということであります。 貴殿の優秀なる統率のもとに、インド攻略作戦は九分通り成功しました。 この機会を借りまして下記のことを質問したいとぞんじます。 もし英国第四軍団がインパールを撤退したなら、貴殿の次の作戦はなんでありましたか。 もしインパールを撤退しなかったとしても、佐藤中将にとってディマプールに到着すること、あるいは、すくなくとも、レド鉄道を切断することは可能であったかも知れません。もし佐藤中将がコヒマに牽制部隊を残したら、彼はストップフォード少将の率いる第三十三軍団が防御しうる前に、アッサムに進むことができたでしょう。貴殿は佐藤中将が貴殿を失望させたとお考えですか。 田中信男中将が第三十一師団を統率していたならば、戦況は違ったものになったであろうという考えにご賛成ですか。 インド国民軍師団(日本側についたインド人部隊)は、それだけの価値あるものであったでしょうか。貴殿はベンガルにおけるその師団に関して、何らかのご計画はおありでしたか。 貴殿はビシャンプール攻略戦に対し、あれ以上の作戦準備ができたとお考えですか。 貴殿の空軍は、貴殿に対し、もっと役に立ちえたでしょうか 小生は本作戦中、インパールの参謀将校でありました。小生は日本兵に対し、何らの恨みをもっておりません。また一兵士として、貴殿の兵士たちに深甚なる尊敬の念を抱いております。 貴殿のご返事をお待ちしております。 偉大なる陸軍中将であられた貴殿のご意見は、英語を国語とする諸国家に対して、発表さるべきであります。戦史に記されている以上のことを、ごぞんじであると確信いたします》 手紙を読んだ牟田口中将の喜びは大きかった。そのことを牟田口文書のなかで、次のように率直に記している。 《パーカー中佐の書面は、失意のどん底にあった私をひどく元気づけた。私には、真に語り得る人がいたら、訴えたいことは山ほどあった。しかし、私の身になって、訴えを聞いてくれる人はいなかった。いや、いなかったというよりも、敗軍の将に向かって、さらに痛いところをさわるまいとする同情の結果が、私をしてかく感ぜしめたと解すべきが至当であったかも知れない。 しかし、戦記ものには、牟田口は〝無謀な神がかり将軍〟として描かれ、インパール作戦が惨敗に終わったのは、〝全く牟田口の無謀な作戦のため〟であるという書き方であった。陸軍士官学校二十二期の私の同期生のうちには「坊主になれ」と強制したものもあった。 「牟田口のやつは、あれでよく生きていられる」 などの非難の声も耳にはいってきた。こうした非難に耐える苦しさは、到底、言葉ではいいあらわすことのできないものであった。 …… しかるに天なるかな、命なるかな、パーカー中佐の疑問は、私の魂の叫びであるところのディマプール進撃の決心が、敵側から見ても絶好の機会であったことを教えてくれた。これこそ私に無限の喜びを与えてくれたものなのである。私にとっては中佐の通信は、真に〝神のお告げ〟と感ぜられてならない。 私ども戦争当事者として、とった作戦の方針なり指導なりが、時機に的中していたことが事実に徴して確証された場合、その喜びがいかなるものであるか、お察し願いたい。 …… 英国第四軍がインパール一帯の地域から撤退した場合の日本軍の作戦目的について、という質問にお答えします。 日本軍の作戦は、ビルマの防衛強化という消極的、戦術的作戦でありましたが故に、英軍がインパールを撤退した場合には、インパール付近の堅固な地形に、ビルマ防衛線をしくことになったでしょう。 …… この当時においては、日本軍の状況は各方面とも不振を極め、ただ、わが第十五軍方面においてのみ、作戦指導のいかんによりては一道の光明を認め得ると判断しました。私は盧溝橋事件処理について至らざるところがあった故に、国家に迷惑を及ぼしたるものと、みずからを責めておりましたので、おのれの微力をもかえりみず、アッサム進撃を計画し、奉公の真を致すは、この作戦に勝利を獲得する一途あるのみと思いつめたのであります。 私は方面軍司令官に対しアッサム進攻作戦について意見を具申したのであります。しかしながら方面軍司令官には、アッサム進撃について同意していただくことができず、わずかにビルマ防衛強化という消極的作戦目的で、命令せられたのであります。 …… 大東亜戦争全般の形勢を有利に展開することは、もとより希望するところであり、このためにインドに対し、政略的効果を期待する微妙な機運が、私の心中に伏在しておったことは否定できない心境でありました。 従って、機会の乗ずべきものがあった場合には、ディマプールに一挙に進出を企図したでありましょう。 …… 戦後になって、ディマプール方面の英軍の配備が薄弱であり、あの時、私の決心通り攻撃しておれば、英軍の不意を衝くことができ、大きな戦果を収め得たであろうことを知り、残念に思われてなりません。 …… コヒマの占領が意外に早かったのは、私がウ号作戦をもって鵯越作戦となし、敵の不意に乗ずるを主眼としていたのが成功したためである。ウ号作戦開始前に、私は方面軍司令官河辺中将に対して、アッサム進攻について意見を具申した。河辺軍司令官は『好機到来せば、河辺軍司令官よりこれを命ずる』からと、私の意見をおさえられた。しかし、私が佐藤中将にディマプール奪取を命じた時機は、河辺軍司令官がアッサム進攻を命ずべき絶好の機会と信じたからである。しかるに意外にも、私の命令は、河辺軍司令官によって阻止されたのである。無念というだけでは言葉がたりない。 (このあと、盧溝橋事件の時とその八年後のウ号作戦のときの上司であった河辺中将と牟田口中将の間の指揮・命令の類似性について記した後) ウ号作戦においては、(河辺軍司令官は)ディマプール進撃を阻止しただけで、何ら以後の措置について指示することもなかったのである。ついに佐藤師団長をして補給困難に陥らしめて、独断退却の軍旗違反の大罪を犯さしむるに至った。河辺軍司令官としては、ウ号作戦を断念させるべきであったと思うのである。優柔不断ということが最も戒しむべきことである。河辺軍司令官は、それを犯しているのである。 …… 最高統率者としては、過去において多少でも優柔不断な経歴の持ち主は絶対に避くべきである。上司の覚えめでたいような、うわべの成績は一文の価値もなく、万人が認めるような確固たる信念の持ち主を充当すべきである。東条さんから進攻作戦を説かれて、心にもない進攻作戦を主張するような河辺軍司令官であったが故に、日本が勝つか負けるかのせとぎわに、ディマプール進撃ができなかったのである。 かかるさいには、自分が大本営までも押しかけて行き、航空部隊の増援でも実現する司令官であってほしいのである。そのくらいの意気込みがほしかった。 貴殿が質問せられる通り、第三十三師団田中信男中将が烈第三十一師団を統率していたならば、ディマプールに対して突進せよとの私の命令を待つまでもなく、戦機を看破し、独断ディマプールに突進したでありましょう。佐藤中将の統率は、貴殿の判断の通り、私を失望させたものであります。 佐藤師団長がコヒマを占領することに努力をしなかったのは、統率上の過誤であります。さらに後日、独断退却の挙に出たことは、旧日本軍の厳正なる軍紀を乱すもので、遺憾至極にたえません。 当時、佐藤中将の烈師団への補給が困難におちいることが予想されていたので、ディマプール攻略によって、佐藤師団が必要とする糧食を獲得できると考えたのであります。 ウ号作戦のごとく補給が至難な作戦においては、ことに糧食、弾薬、兵器など、いわゆる〝敵の糧〟によることが絶対必要である。これがためには、随分放胆な作戦指導が必要である。放胆な作戦であればあるほど、危険がつきものである。 佐藤中将が故人となった今日、彼を責めるのは、情において忍びないところであります。佐藤中将と士官学校同期生の田中新一元中将は、このことについて、私に、 「お気持ちはよくわかりますが、真相を伝える戦史を誤ることは徳義に反するから、事実をまげることなく、真相をありのまま書かれた方がよろしいと思います」 と、注意されたので、かく決心をしました。 …… 烈師団のなかでは、宮崎繁三郎少将の指揮する部隊の行動には私は満足しました。この部隊が、わずか五個中隊をもって十余日間も英軍増援部隊を阻止した戦闘ぶりは、まさに称讃に値するものであります。しかし、これは佐藤中将の直接指揮下ではありません。佐藤中将については、常に失望していたことを重ねて強調します。 …… 柳田師団長は三月二十七日、私に対して、即時ウ号作戦を中止し、防衛態勢に転移するを可とする旨の重大意見を具申した。その理由として〈トンザンの激戦にかんがみ、軽装備をもって、短時日にインパールの敵主力を屠るのは至難であること〉と〈フーコン地区の戦況と、英軍空挺部隊が北ビルマに降下したことは、その方面の防衛を危うくするものであること〉をあげている。 時あたかも、烈第三十一師団、祭第十五師団はコヒマおよびインパール東北方に向い峻嶺を突進中であった。私はウ号作戦の中核師団の長である柳田中将が、突然かかる意見を具申してきた真意の奈辺にあるかを疑い、軍命令の服行をきびしく督励した。 インド第十七師団はわが急襲包囲におどろき、死にもの狂いの脱出を試み、脱兎のごとくインパール方面に走った。この事実は、今日から顧みても〝勝てる戦〟の痛惜を深めるものがある。 すなわち、彼を急迫して一挙にインパールに突入することは可能であったのではなかろうか。 柳田中将は十日間も前進を躊躇した後、軍命令に促されて、ようやく決意を新たにして、北進を開始した。このため、当初、軍が企図したインパール平地への突進急襲は水泡に帰し、ウ号作戦の重大な躓きとなった。私が失敗した点は、柳田中将を、もっと早く見切りをつけなくてはいけなかったのに、それが遅すぎたことにある。 ウ号作戦のごとく、全く独創的戦法をとる作戦においては、確固たる戦歴を有する指揮官を銓衡すべきである。実線の経験にうすく、いたずらに学歴とか平時的成績を基礎においた人事は絶対禁物である。第三十三師団長柳田中将に代うるに、はじめから馬占山討伐に勇名をとどろかした田中信男中将を充当しておったならば、作戦の様相は随分変わったものになっていたであろう。さらにまた、佐藤師団長でなくて、かりに宮崎少将が師団長であったならば、師団長の軍紀紊乱のようなこともなくて、戦果をあげ得たであろう。思えば残念なことばかりである。 インパール作戦をもって、戦争全般の形勢を好転させる絶好の戦機と認むるからには、高級指揮官たるものは、よろしく奮励一番、敵軍に一大痛撃を加えるの覚悟がなくてはならない。考えれば考えるほど、なんたる不運の作戦であったかと、長嘆息せざるを得ない次第である。 …… 私は間違っていなかったのだ!何も恥じることはなかったのだ!私が決心した通りにやっていたら、勝ってたのだ!》pp:22-39 |

長文の引用になってしまった。

著者が「牟田口文書」から引用した部分である。ただし、盧溝橋事件についての部分は除いた。

[……]となっている部分は、著者が引用した牟田口文書についての解説やコメントを記している。

戦後17年の昭和37年7月25日に、牟田口元中将が受領した英国将校アーサー・パーカー中佐から最初の手紙を受けとり、合計七通の書簡を往復させている。それまでインパール作戦敗走に対する非難轟々、失意のどん底にあった牟田口元中将は、欣喜雀躍、元気を取り戻し、自分のインパール作戦指揮は間違っていなかったのだ、自分のいう通りにやっていたら勝てたのだと、小冊子を書き国会図書館での録音に積極的に動き実現させた。

この小冊子の文章は、牟田口元中将の本音が率直に誌されている。全文は残念ながら入手できなかったが、この文章の行間をどう読むか、ひとそれぞれだと思う。インパール作戦首謀者の貴重な文書であり、彼の考えていること、行ったこと、その他実際のインパール作戦の作戦発起から敗走に至る経緯などを分析して総合的に判断するための貴重な資料である。

著者は、牟田口文書を引用して、最後に次のように誌した。

| 私は牟田口文書を読み返して、今までとは違った牟田口将軍の一面を見たように思った。三師団長を追放し、河辺中将の気持ちの疎隔を恨んでいた時は、牟田口将軍自身が全くの孤独の人となっていたのではなかろうか。戦争を勝利に導く転機は、インド攻略のこの一戦にありと信じて、牟田口将軍が狂奔すればするほど、孤立の立場におかれた。幕僚をはじめ、部下はすべて、恐れて近づかなかった。結局、独善独断で思いのままにしたのが、軍司令官としての勢威と、三個師団将兵の生命を生殺与奪する実権である。彼のインド攻略の構想は、信頼され支持されたというのではなかった。ただ、東条英機参謀総長などに利用されただけではなかったろうか。 それが戦後17年経って、当時の敵であった英国将校からは称賛され、国会図書館では資料として録音保存される機会を得た。その大きな喜びと感激を、牟田口文書のなかで、次のようにあらわしている。 《私は間違っていなかったのだ!何も恥じることはなかったのだ!私が決心した通りにやっていたら、勝ってたのだ!》 これが、インパール作戦に関する、牟田口元中将の偽りのない、そしてまた、その当時からの変わらない感想であった。 pp:38-39 |

||

| 牟田口元中将の国会図書館での録音は、昭和40年2月18日である。牟田口文書の表紙には『国会図書館における説明資料』として、昭和39年4月23日の日付がある。随分早くから準備していたことが示されている。 牟田口元中将は、パーカー中佐の手紙を持って、各新聞社、雑誌社をまわり歩いた。 『週間サンケイ』は、〝わが作戦に誤りなし〟を記事にして掲載した。雑誌『文藝春秋』にも、〝パーカー氏との往復書簡〟の題で寄稿した。これには、パーカー書簡の内容紹介のほか、河辺軍司令官との意志の疎漏があったことを明らかにした。そしえ、次のように結んでいる。 《最後に一言附加したい。日本の武士道精神に「武士は相身互い」ということがある。戦争の時は、敵味方と別れて身命を捧げて勝敗を争うけれども、一旦平和に戻れば、敵側の問題を正しく評価して、立場と境遇を理解し同情し合うということで、人間として尊ぶべき情緒であり、武人としてゆかしい態度である。かくて昨日の仇敵も今日の友人となることができる。私が当初パーカー氏の書面に接して受けた感じは、実に、この「相身互い」の精神に溢れていられるとの感銘であった。私は氏に対して深厚なる敬意と謝意を表せざるを得ない。 この「相身互い」の精神こそ、おのずから平和に貢献する礎石となるものである》 昭和41年8月2日、牟田口中将は亡くなった。享年77歳。 8月4日の告別式は、東京都調布市の自宅で行われた。受付の係の前にはパンフレットが高く積まれ、会葬者に渡された。それが『国会図書館における説明資料』であった。 《私が決心した通りにやっていたら、勝てたのだ!》 この言葉を記したパンフレットを、死後にまで配布したのは、まさに、人間の妄執であった。 pp:285-287 |

インパール作戦を指揮した英軍スリム将軍のビルマ作戦回顧録(William Slim, Defeat into Victory(敗北から勝利へ) (London:Cassell, 1956)は、昭和31年に出版されている。

それを、スリム将軍指揮下にあった第四軍インパール作戦担当参謀のアーサー・パーカー中佐は当然読んでいるに違いない。

その彼が、昭和37年7月に、牟田口元中将宛の書簡で、

「まず最初に申し上げたいことは、日本兵が勇敢に、かつ全力をつくして戦ったことは、疑う余地がないということであります。貴殿の優秀なる統率のもとに、インド攻略作戦は九分通り成功しました」と誌している。

スリム将軍のインパール作戦指揮については、本シリーズその1で、紹介した。

日英の戦史では、コヒマに進撃した烈第三十一師団は勇敢に戦ったことは、英軍、日本軍双方が認めるところである。牟田口元中将も「牟田口文書」で、コヒマ撤退のしんがりを務めた宮崎少将を絶賛している。しかし、激戦で多数の死傷者を出し、弾薬、糧秣の補給が全くなく、限界に達した前線将兵、例年よりも早く始まった雨季のなかで苦闘していた烈師団にディマプールまで進撃できる力がなかったから、そしてディマプール進撃はインパール作戦の目的ではなく、牟田口元中将の軍紀違反であると認識していた佐藤師団長は撤退を決意したのではなかったのか。パーカー中佐は、戦後17年、日本側のインパール作戦関係著書は著者のものも含めて多数出版されていいるがそれらを果たして読んだのかも疑問がある。

アーサー・パーカー中佐が、牟田口元中将との往復書簡以後、ビルマ・インパール作戦関係の著書を出版したのかどうかインターネット検索したが、わからなかった。

以下、「牟田口文書」と佐藤中将の「抗命」を著した著者の『抗命』を読み進めることにする。

| インド進攻 支那事変から太平洋戦争において、牟田口廉也という指揮官の名が、戦史の上に、三度大きく登場している。 第一回は支那事変発端となった盧溝橋事件である。第二回はマレー半島上陸とシンガポール攻略の激戦である。第三回はインパール作戦である。 昭和17年、牟田口中将は第十八師団長であり、第十五軍司令官飯田祥次郎中将の隷下にあった。5月1日、第十八師団はビルマの古都マンダレーを攻略した。ビルマにいた英国軍はインド領に、中国軍は自国領に退却した。第十五軍のビルマ平定作戦は成功のうちに終わった。 間もなく、ビルマに雨季が来た。その頃、第十五軍司令部では、ビルマとインド、あるいはビルマと中国との国境方面は、地勢が険しく、作戦は不可能と考えていた。牟田口師団長も、それに同意していた。 しかし、ビルマ平定の余勢をもって、一挙にインドに進入し、インドの支配権を握ろうと計画するものがあった。その一つが南方軍総司令部(寺内寿一元帥、以下南方軍と略記する)である。 昭和17年8月6日、南方軍がインド進攻計画を決定した。それによれば、ビルマ・インド国境方面の連合軍兵力は弱く、防衛も手薄だから、この機に乗じて、東部インド一帯を占領するというものだった。この計画は二十一号作戦と呼ばれた。 間もなく、大本営が同意して許可したので、9月1日、南方軍はビルマの第十五軍に対して、二十一号作戦の準備を命じた。飯田軍司令官は驚いた。第十五軍の兵力で、やりこなせる作戦ではなかった。 9月3日、飯田軍司令官はビルマ東部シャン州タウンジーまで出向いて、牟田口師団長を訪ねて意見を求めた。 牟田口師団長は作戦の実施は困難であると答えた。その理由は、国境の山地には道路がなく、大兵団を動かすのに困難であること、後方からの補給が続かなくなることなどであった。牟田口師団長はインド進攻案には反対であった。 次いで、飯田軍司令官はシャン州カローの第三十三師団長桜井省三中将を訪ねた。桜井氏団長はさらに強く反対した。飯田軍司令官は、両師団長の意見に賛成し、南方軍に再考を促すことになった。 大本営としても、準備を命じたものの、確信があってのことではなかった。東条英機大将(総理大臣と陸軍大臣を兼任)も、自信は持っていなかった。 そのうち、太平洋南東方面のガダルカナル島の戦況が悪化、大本営はその方面の処置に追われた。 ビルマ方面では、英軍がベンガル湾沿いのアキャブ方面から、ビルマに反攻する兆候が現れたので、二十一号作戦の準備は中止になった。しかし、作戦そのものの研究は認められていた。 第十五軍としても、国境外に敗走した英国軍や中国軍が、すぐ反撃してくることは考えていなかった。 ……このために、第十八師団や第三十三師団などの主力部隊を、シャン州高原地帯の避暑静養の地に集めていた。 昭和18年2月16日、英軍ウィンゲート准将の率いる挺進隊(特別の訓練と準備をした三千人の部隊)がチンドウィン河を渡って北ビルマ方面に向かったという情報が入った。19日夜、第三十三師団の一個大隊が行軍中に、突然その挺進隊と行きあって交戦、大隊長が戦死、多数の損害を出した。やがて、北ビルマの要地ミッチナ付近の鉄道や道路が、数カ所破壊された。牟田口中将の第十八師団の一部がこの侵入部隊の攻撃に向かったが、捕らえることはできなかった。そのうち、侵入部隊はイワラジ河を渡ってビルマ中央部に現れた。 第十五軍にとっては、予断を許さないものとなった。 ウィンゲート挺進隊が、ビルマに侵入した目的は、一つは日本軍の防衛態勢を破壊することであった。もう一つは、連合軍が将来、ビルマ奪回作戦を行う時のための試験と偵察をすることであった。 4月になると、ウィンゲート挺進隊は分散し、反転し、やがて国境の外に去っていった。 この挺進隊の基地はインド東北部マニプール州の州都インパールであった。彼らが出発したのは2月8日、そこから国境の約百キロにわたる山岳地帯を越えてビルマに潜入したのである。 この時から一年後、インパール作戦の開始される三日前、再びウィンゲート挺進隊が北ビルマにグライダーで降下した。前年に潜入偵察した地域である。この空輸挺進隊の降下は、日本軍の後方、補給を脅かし、インパール作戦を失敗させる一因となった。 ウィンゲート挺進隊の第一回目の侵入で、最も大きな衝撃を受けたのは牟田口中将であった。 このような挺進作戦をくり返されると、ビルマの防衛は危険になると考えた。それより重要なのは、英国兵捕虜の自白で、国境方面に自動車道路が建設されていることが明らかになった。連合軍はビルマ奪回作戦のために、進撃道路を作っているのだ。こうしたことが、牟田口中将の考えに大きな変化を与えた。 牟田口中将の側近くにいて、インパール作戦計画を最も強く推進させた情報主任参謀・藤原岩市少佐は次のように見ている。 《牟田口中将の地形認識の一変と、その感受性の強い性格と相まって、攻勢主義に一転した》 昭和18年3月27日、連合軍の反攻に備え、ビルマ防衛を強化するために、新たにビルマ方面軍が編成された。司令官に河辺正三中将が任命された。この改編を機会に、第十五軍は、野戦軍として、ビルマ中部と北部方面の防衛を受け持つことになった。飯田軍司令官は転出、後任には牟田口中将がなった。 ウィンゲート挺進隊の行動に刺激されて、牟田口中将の考えが、インド進攻案に変わっていった時である。 牟田口軍司令官がインド進攻案を実行しようと考えるようになったことについては、もう一つの見方がある。 半年前に飯田軍司令官から、インド進攻に関する二十一号作戦計画を示された時、牟田口中将は反対した。その時は、この計画は第十五軍の発案と考えていた。あとになって、それが大本営の指示によるものであることを知った。この計画に反対して、大本営の意図にそわなかったのは、天皇陛下のご意図に背くことである、と牟田口軍司令官は考えた。それだけでなく、自分の戦意を疑われることでもあった。 自分自身が軍司令官になったからには、それを実行することもできるのだ。武勲をたて、功名もあげねばならない。このような考えから、牟田口中将はインド進攻を主唱するようになった。それを実行するために、武号作戦計画を立案した。それは、ウィンゲート挺進隊に対する追撃を続行し、第十五軍の第一線をチンドウィン河の西岸、ミンタミ山系まで進めるというのであった。 ところが第十五軍の参謀長小畑信良少将をはじめ幕僚の全員が、この計画に反対した。幕僚たちは、第一線をチンドウィン河の線に進めることには異論はなかった。しかし、それより西岸に渡ってミンタミ山系に進出するのは反対であった。補給が続かないというのが、その理由であった。 しかし、小畑参謀長以下の幕僚が反対したのは、武号作戦計画の実施を要求する牟田口軍司令官の本心が、武号作戦によってインド進攻の糸口を作ろうとすることだということを知っていたからである。 幕僚たちは、インド進攻作戦は不可能だと考えていた。小畑参謀長(後方兵站の権威)は、すでに幾たびか、そのことを進言していた。幕僚全員に反対されて、牟田口軍司令官は激怒した。このような参謀長がいる限り、インド進攻計画は妨害されると考えた。牟田口軍司令官は参謀長更迭を要求した。 しかし、反対するのは第十五軍幕僚だけではなかった。ビルマ方面軍や南方軍では、牟田口中将の独走計画として、頭から反対するか、あるいは黙殺した。支持する者はいなかった。 しかし、牟田口中将はひるまなかった。反対されるほど、ますます積極的になった。 昭和18年5月、新任の南方軍総参謀副長稲田正純少将が戦線視察のためビルマに来た。牟田口中将はこれを好機到来と思った。 稲田副長は、ラングーンのビルマ方面軍に行き、河辺軍司令官と対談した。 河辺軍司令官が、牟田口軍司令官が強引な一本調子で、インパール進攻計画の実現を要求し、その言動は、性急に、焦っているように見えたので手を焼いている印象を稲田副長は受けた。 そのあと、シャン高原のメイミョウにある第十五軍司令部に牟田口軍司令官を訪ねて会談した(昭和18年5月17日)。 牟田口中将が説明するインパール進攻計画の説明を受けた稲田副長は、インド進攻計画として、インパールを攻略しようとするのは一案であると考えていた。 インパールにはインド東方軍第四軍団司令部があり、ここが連合軍のビルマ反攻の根拠地となっていた。 稲田次長の考えでは、インパール攻撃は、無理をしてまで実施することはないが、準備次第では、限定目標として攻撃するのが良いと判断していた。 当時(ビルマを取り囲む情勢は)、ビルマに向かって北からはアメリカ軍装備を持った中国軍が、フーコン河を南下していた。この部隊はインドのレドからビルマのミッチナに軍用道路を啓開しようとしていた。これはレド公路で四本の石油油送管が敷設されることになっていた。レドから中国の昆明まで石油を送り、軍事物資を輸送する計画であった。 また、西方からはインド人部隊を主力とする英国軍が、ビルマ奪回のために進撃してくることは必至とみられていた。こうした連合軍の反攻計画に対して、インパールを先に占拠することは、大切な枢軸を押さえることになり、内戦作戦として当然考えられると、稲田副長は見ていた。 また、日本がインドを武力占領することは無理としても、なんとかして、インド人の間に革命を起こさせたいという考えが日本軍上層部にあった。チャンドラ・ボースは日本軍の援助で自由インド仮政府を作りインド国民軍を結成、彼らをインドに入れて反英運動を起こさせたいと考えていた。仮政府を置く地点として、インパールは適当であると見られた。 次に、当時(太平洋方面では)、日本軍は、昭和18年初頭にガダルカナル島からの撤退、全部の戦線に圧迫を受け、次第に後退していた。そのなかで、ビルマだけは、苦戦であったが、まだ、持ちこたえていた。 牟田口軍司令官は、インド進攻の抱負を語った。 「ビルマ防衛のために、インパールに最前線を置く。それにはインパールの北のコヒマでインパールへの補給を断つとともに、アッサム州の平野に出て、ティンスキャ方面を分断し、援蒋ルートを空路、陸路とも遮断する。このためには十五軍の主力部隊を北に出すことが必要だ」 夢想に近い壮大な遠征計画であった。それを起案したのは作戦参謀平井文中佐である。 主力軍は南から行くのが自然ではないかと、稲田副長はいった。 しかし、牟田口中将は、小さなマニプール土侯国のインパールをとるよりも、英軍反攻の根拠地対となっているアッサム州に進撃すべきだと、主張した。 稲田副長は、牟田口の本心が、インド・アッサム州進攻にあることを知った。 牟田口中将は進攻の方法について説明した。 「作戦開始にあたっては、チンドウィン河を渡るのは困難だというが、舟がたりなければ、筏で渡ってもよい。それから先は敵の制空下にあるから、昼はジャングルのなかで休み、夜になって行軍する。補給が困難だと反対するものがあるが、牛などをたくさん連れて行き、それに荷物をつけ、つぎつぎに食糧にすればよい。コヒマを奪取してからの補給は、インパールの敵の物資と輸送力を使うことにする」 稲田副長は聞いているうちに、幾多の疑問を感じた。 第一は、チンドウィン河の渡河である。十五軍の三個師団の大部隊が筏で渡るというのは強気にすぎる。補給については強気どころでなく、危険なものに思われた。 そして警告した。 「インパールを占領するにしても、戦争指導の大局から見れば、あくまで限定目標の攻撃であって、インドの広い所に出て行くべきではない。インドはひっくり返したいし、その可能性もある。それには対印謀略の基地としてインパールにボースを入れる程度で我慢しなければならない」 しかし牟田口中将は諦めず、この作戦に必要な人事について語った。 「小畑参謀長は補給の点で全く反対であるとして、意見が合わなかった。そのため更迭を申請しておいたが、最近は同調するようになったから、替えなくてもよい。困るのは第三十三師団長の柳田中将である。第三十三師団を第一線に出してインパールに突入させたいが、どうしても出たがらない。あんな性格では師団長には使えない」 当時の牟田口軍司令官の手持ちの師団としては、東面して第五十六師団、北面して第十八師団、西面して第三十三師団があるだけだった。後に実際に参加した第三十一師団は、まだ編成の途中であり、第十五師団は中国にあった。インパール進撃には第三十三師団を頼みにする他はなかったから、その師団長である柳田中将に対する牟田口中将の不満は大きかった。すでに、この時柳田師団長解任の悲劇は始まっていた。 牟田口軍司令官は雨季明けと同時に実施させてもらいたいと懇願した。この時、雨季は始まっていた、九月の終わりが雨季明けとすれば、それまでの約四ヶ月間に、インド進攻作戦の準備をすることは困難であった。稲田副長は、牟田口中将は気がはやり、焦っていると感じた。そして、雨季明けの実施は難しいこと、やるならば、交通や補給を十分考えて、確実なやり方でなければならないと結論した。そして、次の機会までによく研究して欲しいと再考を求めてメイミョウを去った。 牟田口中将は、インド進攻の決意を替えず、方面軍、南方軍に訴えるだけでなく、ついに東条首相に直接手紙を送って、計画の承認を求めた。そして不退転の決意を示すかのように、小畑参謀長の更迭を実現させた。参謀長として、わずか三ヶ月であった。このような短時日で参謀長が更迭された例は他にはなかった。 後任参謀長の久野村桃代少将は従順で八方美人的であり、上官に苦言を敢えて言う人ではなかった。牟田口軍司令官が自分の意図を実現させるには、まさに人を得たというべきであった。 (昭和18年)6月24日から四日間、ラングーンのビルマ方面軍司令部で兵棋演習が行われた。南方軍がビルマ防衛線の推進に関心を持ち研究を要望したためであった。 これを見学するために、大本営第二課(作戦)の竹田少佐の宮と南方主任参謀近藤少佐が派遣された。 南方軍からも、稲田総参謀副長以下各主任参謀が参加、シンガポールの第三航空軍から高級参謀佐藤直大佐が出席した 牟田口軍司令官は幕僚席で見学していた。 演習員は第十五軍久野村参謀長以下各主任参謀、隷下の各師団の参謀長と作戦主任参謀である。 第十五軍の計画によれば、インド東北部のインパールを攻略して、その付近にビルマ防衛線を進める目的で、三個師団を三方面から分進させる。弓第三十三師団は南から突進する。祭第十五師団は東北から策応して包囲の形で攻撃する。烈第三十一師団は北のコヒマを占拠して、アッサムへの道を断って、インパール地区を孤立させる。 この演習では、最大の問題とされていた後方補給についての、詳しい研究が行われなかった。演習のはじめに当たって、輸送機関、渡河作戦部隊、弾薬その他軍需品の集積についての基本事項を示しただけであった。これは何らかの意図のために、とくに省略されたものと見られることであった。 牟田口軍司令官は、念願を実現するための絶好の機会がきたと考えていた。 現在の状態では、ウィンゲート挺進隊にかき回されるくらいだから、ビルマを防衛することはできない。英軍の戦力は大きく、ことに制空権を奪われているから、このままでは自滅する。それよりも先に、英軍の反攻拠点を押さえるべきである。牟田口軍司令官の考えは、信念に変わっていた。 牟田口軍司令官は特別の手段を取ることにした。 兵棋演習の第三日、6月26日の夜、牟田口軍司令官は竹田宮に拝謁して、インパール作戦の必要を説き、大本営の許可を願った。竹田宮は、はっきりと、現在の第十五軍の案ではインパール作戦は不可能だという答えをした。 その理由は、今のような不完全な後方補給では大規模な進攻は困難だという理由だった。 その翌日、兵棋演習は終わり、ビルマ方面軍の中参謀長が講評した。そのなかで、大きな難点としたのは、軍の主力をインパール以北に向ける使い方であった。ことに北のコヒマに烈一個師団全部を使うのは適当でない。烈は、一部をコヒマにまわすだけで、その主力は軍の予備隊として残しておくべきである、と指摘した。 稲田副長は、もともと、インパール攻撃の主力は南から持って行く考えであった。また補給の面では、第十五軍の計画を根本から否定し、研究修正しなければ許可をし難いと結論した。 牟田口軍司令官の期待した機会は、むなしく消えてしまった。 河辺軍司令官は牟田口軍司令官をもてあましていたので、この兵棋演習の裏面で密かに策動していた。牟田口軍司令官が豪傑型で押しが強いとすれば、河辺軍司令官は智能型で迫力に乏しい。両者は外向と内向反対の性格であり、河辺軍司令官は気が弱いために、牟田口軍司令官を押さえて、インド進攻計画を変更させることができなかった。 他にも問題があったが、それは(ビルマ)方面軍の高級参謀片倉衷大佐が、牟田口計画を真っ向から反対していた。方面軍内部では、片倉参謀はあたりかまわず大声で怒鳴りあげるため、幕僚は片倉高級参謀を避けるし、部内の将兵の気持ちは萎縮し、激しい性行の人であり、軍司令部の空気は陰惨であるとまでいわれた。また、政治的に動きすぎていて、方面軍の純正な作戦指導を妨げているという非難もあった。 片倉の名は、早くから有名であった。満州事変を画策し、実現させ、関東軍を暴走させた首謀者のひとりであたったからだ。 河辺軍司令官はこうした状況を打開する力がなかったので、南方軍の稲田総参謀副長に事情を打ち明け助力を求めた。河辺軍司令官はラングーンで兵棋演習を開くから、その時に牟田口軍司令官の暴走を押さえてもらいたいということだった。 当時、稲田副長は、南方軍の作戦をひとりで切り回していた。寺内南方軍司令官も黒田総参謀長も稲田副長に任せきっていた。 稲田副長はこのために大本営に連絡して参謀の派遣を頼んだ。そして竹田宮と近藤参謀のふたりには、事前にシンガポールで会談し、自分の考えを伝えた。竹田宮も稲田副長の考えに同意していた。このため、ラングーンで牟田口中将に会った時、今の計画では不可能だと答えたのである。 ラングーンの兵棋演習の結論は、牟田口計画は不備不確実であり、方面軍、南方軍の意図にも反するとされた。 しかし、インパール作戦そのものが否定されたのではなかった。牟田口軍司令官の計画は拙速として否定され、実行可能の改案を要求されたものであった。インパール作戦の必要があるということは、結論でも認められた。 南方軍は、こうした事情を大本営に伝えて、準備を促すことになり、稲田副長は東京へ派遣された。 それまでの大本営は、インド進攻計画は実行困難だと考えていた。その理由は、次の通り。 日本の航空兵力が劣勢である。 補給が困難である。 防衛地域が広くなるので、そのために兵力を増加しなければならなくなる。 牟田口軍司令官から大本営へ直接の要請があった。 大本営では第一(作戦)部長の綾部橘樹少将を派遣した。 4月19日、綾部少将は牟田口軍司令官に会い、大本営としては、全く不同意であることを伝えた。 稲田副長は7月12日から一週間、東京に居た。その間に、インパール作戦を実施する場合に必要な後方部隊の増加配属を大本営に要請して承認を得た。この頃には、大本営もインパール作戦に期待を掛けるようになっていた。 稲田副長は任務が終わってから、東条英機大将に会見した。東条大将は、しきりに、インドに行くのは大丈夫かと心配した。 稲田副長は、 「チャンドラ・ボースをインドに入れてやれば、いいのです。それには、できるだけ損害を少なくする方法を考えることです」 と作戦の狙いを示すと東条大将は喜んだ。インド国民軍を率いているボースを、東条大将は気に入っていて、期待を掛けていた。 別れ際に、東条大将は「まあ、よく用心してやってくれ」とくり返した。 「いや、心配しないで下さい、無茶はさせませんから」 稲田副長は牟田口計画をあくまで押さえるつもりだった。 8月になって、大本営は南方軍に対して、インパール作戦のための準備について指示を与えた。 8月7日、南方軍はこのことをビルマ方面軍に伝えて、準備を命じた。この準備要綱のなかで、はじめて、〝ウ号作戦〟の文字が使われた。 ビルマ方面軍は、さらに第十五軍にこの準備を命じた。その時、8月12日、とくに第十五軍の久野村参謀長を方面軍司令部に呼び寄せた。そして、インパール作戦についての方面軍の考えを説明し、今までの牟田口計画のような独断を戒めた。久野村参謀長も十分に了解し、両者の考えは完全に一致した。 この準備命令に基づいて、第十五軍は隷下の各部隊長をメイミョウの軍司令部に集め兵棋演習を催した。 この演習には、方面軍の中参謀長も参列した。 この時に計画で、ウ号作戦は奇襲戦法で突進することを明確にした。牟田口軍司令官の得意の構想であった。また、そのなかでは、烈の一個師団をコヒマに使うことになっていた。これは、コヒマを占領して、さらにアッサム州に進攻しようとする牟田口軍司令官の執念ともいうべき計画であった。しかし、この作戦は、すでにラングーンの兵棋演習の時に否定されている。その上、二週間前には、久野村参謀長が直接方面軍から注意を受けてきたばかりである。明らかに、今度の南方軍の作戦準備命令に違反した計画である。 奇怪ともいえるのは、この演習を統裁している久野村参謀長の態度である。ビルマ方面軍司令部にとくに呼ばれて、アッサム州進攻計画を禁止されてきたばかりである。それを今、地図上に展開させているのである。 同じように不可解なのは、この演習に列席しているビルマ方面軍の中参謀長である。進攻禁止を決裁した当の本人である。 地図上では、烈師団の各部隊の隊標がコヒマに進出した。烈の全力をこの方面に使うのはディマプールに行くことを予期しての用兵である。中参謀長は、それを逐一、見ていた。方面軍の命令に違反した行動を、強いて見せつけられたのに等しかった。 演習が終わった後、中参謀長は講評をしたが、烈師団の使い方については、何もいわなかった。否定をしなかったことは、肯定したことになった。 その時、中参謀長が優柔不断で、肝心の警告を怠ったことは、重大な結果を招くことにもなった。少なくとも、このために烈師団の佐藤幸徳中将以下の全将兵がコヒマに行くことを、確実にしたといえる。 9月12日、シンガポールで南方軍の参謀長会同があった。これには南方軍の直属兵団の参謀長だけが集まることになっていた。ビルマから出席できるのは、中参謀長だけである。ところが、中参謀長は、第十五軍の久野村参謀長と情報主任参謀の藤原岩市少佐を連れて来た。このふたりは出席の資格はなかった。そのために、とくに中参謀長は南方軍に頼んで、第十五軍参謀長を〝帯同して出席すべし〟という命令を出してもらった。 会議の合間に、中参謀長は稲田副長とふたりだけで懇談した。中参謀長はインパール作戦を早く実施してもらいたいと訴えた。稲田副長は、中参謀長が久野村参謀長を連れて来た目的を、およそ察していた。それは久野村参謀長に説得させるつもりなのだ。久野村参謀長は、稲田副長とは広島幼年学校の二年先輩で、陸軍大学校では同級だった。その後、同じ時期にヨーロッパに留学したので仲がよかった。中参謀長がこのような手段を取ったのは、もう一つの目的があったからだ。それはビルマ方面軍の片倉高級参謀に話を通さないで、稲田副長に直接訴えようとしたのだ。片倉高級参謀の後ろ盾になっている稲田副長を切り崩そうとしたのだ。 その前に、稲田副長はビルマ方面軍の河辺軍司令官から手紙を受けとったことがあった。それには、片倉高級参謀の更迭を求めていた。その理由として《片倉高級参謀は、自分の気に入らないことをした者を、毒舌の限りを尽くして、痛烈に叱りつける。このため、ビルマ方面軍司令部内の人心は脅えて、異常な空気を作っている。これでは知略を集めて、作戦指導を十分にすることができない》と記してあった。 河辺軍司令官の片倉高級参謀の更迭を求める手紙、そこへビルマ方面軍の中参謀長が、第十五軍の久野村参謀長を連れて来た。これは、ビルマ方面軍の首脳部が、共謀して片倉高級参謀の追い出しにかかっているのではないか、と推察された。そうすると、河辺軍司令官が手紙で書いてきた〝理由〟は表向きにすぎない。本当は、インパール作戦に強硬に反対している片倉高級参謀を追い出して、インパール作戦を実施の段階のもちこもうというのだ。 片倉高級参謀がじゃまになってきたのだ。これは危険なことになった、と稲田副長は感じた。 中参謀長がしきりに頼むので、稲田副長は久野村参謀長と、ふたりだけで会談した。 久野村参謀長が親しい口調で頼んだインパー作戦計画書は、第十五軍の兵棋演習の時のものと全く同じであった。 この計画は、中参謀長も承知だから、我々を帯同してきた、と久野村参謀長はいう。 三ヶ月前のラングーンでの兵棋演習では、中参謀長が自分で講評して、この計画を非難し否決した。その時稲田副長も、それに同意の講評をした。それなのに、それをそのまま、稲田副長に認可させようとしている。 このような策動をして牟田口計画の認可を得ようとしている。稲田副長は奇怪に思った。 牟田口軍司令官の激しい意欲と強烈な自信に動かされたのかもしれなかった。 そうとすれば、ビルマ方面軍の最高首脳者として無能無力な統帥ぶりである。さもなければ、東条大将から何らかの指示があり、それに迎合したとも思われた。 稲田副長は久野村参謀長の頼みを断った。もうひとつ、藤原の話を聞いてくれと、頼まれた。 藤原参謀は、この計画については、作戦主任参謀以上に熱心だった。牟田口軍司令官の構想を基にして、研究を重ねた。そして、やれるという確信を持って、二年越し奔走を続けている。 藤原参謀は稲田副長に向かって、いきなりいった。 「今、ウ号作戦をやらないと、第十五軍は腐ってしまうのです」 稲田副長は反対の理由を数え上げた。 英米にインドの方から押されたら、ビルマ方面軍は下がる道がない。雲南に退路を求めるより他はない。ビルマは南方軍の主力だから、これが下がる時は、南方軍も一緒に下がる。南方軍の主力は支那において、支那総軍と手を握り北京まで逐次下がるとすると5年はかかる。いくさは、切り上げることを考えてやらなければいけない。 牟田口軍司令官はやるやると目の色を変えているが、隷下の三師団長の方はやる気がない。その上、三人とも軍司令官とは性格が合わない。これではいくさはうまくいかない」 弓第三十三師団長柳田中将は、学識豊かな教育者という型で、牟田口軍司令官の実行型とは全く膚が合わない、作戦は中止すべきだという考えを持っていた。 祭第十五師団長山内中将も、線の細い知識人の型で、激戦場の指揮には向かないと見られていた。 ただひとり、烈第三十一師団の佐藤幸徳中将は猛将として期待された。しかし、佐藤中将が激しい気性なので、強情の牟田口軍司令官と衝突すると、おさまりがつかなくなることが予想された。 このような人々を第十五軍に配属したのは、陸軍次官の富永恭次中将の識見のない、無謀な人事行政のためであった。それを甘んじてやらせた東条陸相の思い上がった無反省のためであった。東条陸相は性格が偏狭で、人の好き嫌いが強かった。人心操縦に長けた富永中将に次官の要職を与えたのも、そのためであった。そうしたことが今、第十五軍の人事関係に危険なものを作り上げてしまった。 どうしてもインドに行きたかったら、今の案を直してこなければだめだ。こうして、中参謀長の苦肉の手段も、稲田副長に阻止された。 ところがまもなく、稲田副長の身辺に意外な事件が起こった。東条大将の怒りに触れたのである。 日本政府と大本営は『大東亜政略指導大綱』を定めて、アジア諸国を結んで、連合軍に対する防衛態勢を作り上げようとした。この方針に従って、タイ国にはこの国が前に失った領地を回復させることにした。その地域はマレー半島の四州(ペルリス、ケダー、ケランタン、トレンガヌ)であった。 昭和18年7月4日、東条首相兼陸相はタイ国のピブン首相を訪問して、失地回復の約束をした。その後、シンガポールの南方軍総司令部に来て、四州の国境線の画定を命じた。南方軍では国境確定委員を出して、タイとマレーの新国境線を決めた。すると、東条大将が怒って、責任者の処罰を要求してきた。東条大将がピブン首相と約束した線とは違うというのである。 この新国境線を決めたのは高橋総参謀副長であった。ところが東条大将は、稲田副長の処罰を命じてきた。外交文書に調印したのが稲田副長であったからだ。 のちになってわかったことであるが、これは、稲田副長を追い出すための工作であった。富永次官が東条大将をそそのかしたのである。理由は、稲田副長が南方軍に行ってから、中央のいうことを聞かないで、勝手なことをするというのであった。東条、富永の個人感情が強く左右した人事であった。 10月1日、稲田副長は南方軍司令部付となり、すぐに第十九軍司令部付に転出した。後任は、大本営の第一(作戦)部長の綾部少将であった。 綾部新副長は引継の時意外なことをいった。それは今度の異動命令がラバウル視察出張中のことであった。 綾部新副長は、出張中に不意打ちするような異動は、乱暴であり非礼だと憤慨した。 稲田前副長は、この異動もまた東条、富永の人事だと思った。このふたりの気に入らないというだけで、要職にある者までを、簡単に異動させるのは、専横の極みであった。こうした人事の弊害は、すでに軍の統帥に悪影響を及ぼしてきている。これが大きな禍根になると思った。 南方軍から稲田副長がいなくなると、インパール作戦を抑制する者がなくなった。南方軍の幕僚は、いつの間にか、第十五軍の計画を支持するように変わった。また、大本営が稲田副長に約束した兵力をもらわなくても、作戦はできるようになった。また、大本営が稲田副長に約束した兵力をもらわなくても、作戦はできるというようになった。 寺内南方軍司令官も、早くやれと言い出すようになった。 このように空気が変わってくると、新任の綾部副長では押さえきれなくなってしまった。 ビルマ方面軍の中でも大きな変化が起こった。あれほど強烈に反対を続け、方面軍内部を恐怖させてきた片倉高級参謀が、作戦の実施に賛成すると急変した。 12月23日から、ビルマのメイミョウの第十五軍司令部で参謀長会同が開かれた。その後で、インパール作戦の総仕上げのための兵棋演習が行われた。方面軍からは中参謀長と不破博作戦主任参謀が出席した。南方軍から綾部副長、山田作戦主任参謀、今岡兵站主任参謀が列席した。南方軍としては、この演習を見て作戦決行を決める予定であった。 牟田口軍司令官は、わが事なれりといった自信満々の態度で主催者の席にいた。その結果は、牟田口軍司令官が予期した通りになった。 今度の兵棋演習は、第十五軍の構想のままに行われた。その内容は、それまでの牟田口計画と変わっていなかった。 しかし、列席したビルマ方面軍の中参謀長も、南方軍の綾部総参謀副長も、反論もしないで承認してしまった。 それまでの反対者は、賛同者となって推進に努めている、この演習の結果を見て、南方軍はインパール作戦の実施を決意した。 南方軍の寺内総軍司令官は、この計画を決裁して、大本営に正式の意見具申書を提出した。さらに、大本営の認可を促すために、綾部副長を東京に送った。かって大本営から計画の禁止を伝えに行った綾部副長が、半年後には、(牟田口)計画の実施を促す使者となった。 綾部副長は大本営での説明の時に、この計画の実施に確算がある、と答えたという。 各担当者の考えが、いつの間にか、変わってしまった。奇妙なことであった。終始変わらないのは、牟田口軍司令官の計画と自信であった。 (昭和19年)1月7日、大本営がウ号作戦を認可、大本営陸軍部指示により次のように伝えられた。 《大陸指第一七七六号 南方軍司令官はビルマ防衛のため、適時当面の敵を撃破して、インパール付近、東北部インド要域を占領確保することを得》 牟田口軍司令官は十二月の兵棋演習が終わった時は、得意満面であった。インパール攻略の枠はあるにしても、インドのアッサム州に進攻する機会と可能性は、そのなかに十分残されていた。 牟田口軍司令官の生涯の念願は、実現させることはできるのだ。 兵棋演習のあとで、牟田口軍司令官は訓示をした。 その中で『皇国の荒廃この一戦にあり』と、日露戦争のZ旗信号の字句を呼号し、さらに次のように述べたという。 《予は軍職にあること、まさに三十年、この間いろいろの作戦を体験したが、いまだかって、かかる必勝の信念を以て、作戦準備をしたことはない。インパール作戦の成功は、今や疑いなしである。諸官はいよいよ必勝の信念を堅持し、あらゆる困難を克服して、ひたすらその任務に邁進せよ》 昭和18年5月、稲田副長をメイミョウに迎えた牟田口軍司令官は、会談中に、満洲にいた当時の話を持ち出した。 盧溝橋事件の二年後、関東軍第四軍の参謀長だった牟田口少将は、大本営から派遣された、北満視察途上の稲田作戦課長に頼んだ。 「結果は良い悪いは別として、おれは盧溝橋で第一発を撃った時の連隊長として、責任を感じている。どうしても、誰かを殺さなければならない作戦があれば、おれを使ってくれ、と頼んだのを覚えているだろう。おれの気持ちは、あの時と同じだ、ベンガル州にやって、死なせてくれんか」 その時稲田副長は遠慮のない答えをした。 「インドに行って死ねば、牟田口閣下はお気が済むかも知れませんが、日本がひっくり返っては何にもなりませんよ」 インパール作戦が実現しても、牟田口軍司令官はインドで死ななかったが、日本は崩壊してしまった。 死を口にするのはたやすいが、死を実行することは難しい。pp:40-72 撤退の決意 牟田口元中将のパンフレットを読んで憤激した烈師団の生き残りの隊員から、佐藤幸徳中将が書いた遺稿があるとの手紙を著者は受けとった。 佐藤元中将は、敗戦後に開かれた極東軍事裁判に参考人として呼ばれた。そうしたことから覚書を書き始め、まとめ上げた。(それが佐藤元中将の『回想録』である) その後、防衛庁の戦史室や戦史研究家から資料を求められることが多かったが、回想録を提供したのは小説家・山岡荘八その他わずかの人であった。佐藤元中将は昭和36年2月26日である。病気は肝硬変、享年67歳。それからは、その回想録を、遺族が保管していた。 著者は、生き残りの隊員を通じて、回想録を借り出した。四百字原稿用紙にして、三百枚近い分量があった。 その中で著者が、一番意外な感じを受けたのは、牟田口対佐藤の対立抗争は、インパール作戦のときに始まったのでない。かなり以前から、ふたりの感情は対立悪化していた。 昭和11年の二・二六事件の原因の一つは、陸軍軍人の皇道派と統制派の派閥争いにあった。 その皇道派と統制派について、とくに一章を設けて、そのいきさつを説明している。 佐藤元中将は、昭和10年夏、広島の連隊付中佐から陸軍省人事局の課員になることになった。転任の内達があり申し送り事項まで受けていたのに、最後の確定の直前に、熊本の第六師団の作戦参謀に変更された。 東条英機少将も、同じころに久留米の第十二師団旅団長に左遷された。時とともにますます勢いを得て、陸軍の人事を左右するに至った皇道派から、勢力振張の妨害になると見られて、いずれも地方へ飛ばされたのである。 佐藤中佐が熊本へ着任して間もなく、次級参謀が更迭となって、岩屋中佐が着任した。岩屋中佐は、佐藤中佐を監視するためにつけられた皇道派の回し者だった。熊本の第六師団長香椎公平中将も皇道派であった。統制派の佐藤中佐を追い出して、師団の首脳部を皇道派で固める策謀が動いていたのである。岩屋中佐と連絡を取っていたのが参謀本部庶務課長・牟田口廉也大佐であることを佐藤中佐は突き止めた。 牟田口大佐は皇道派であった。 皇道派と統制派の派閥争いが、のちのインパール作戦間の牟田口対佐藤の抗争に続いていたということができる。 佐藤元中将は陸軍内部の派閥抗争について、激しい抗争とその無能、腐敗ぶりを記している。 《昭和十一年、二・二六事件が起こった。この日早朝、熊本第六師団長・谷寿夫中将は参謀長及び副官一同を帯同して、熊本師団管内においては最も長時間を要する高鍋町に出張した。事前に事件を知っていた様子であった。佐藤中佐は高鍋に電話した。「いやしくも親補の職にある師団長が、宸襟を安んじ奉る方途をみずから講ぜさるようにては、予は参謀として、谷中将を師団長と認むるあたわず」 この事件にいて、当局は鎮圧をおのれの功績と考えて、ほとんど責任をとらなかった。これが敗戦の、そもそもの禍因である。満州事変を契機として、軍はますます急速に腐敗していった。 そのあと、反皇道派、すなわち統制派と見られる人物は、いよいよ中央より嫌悪されて、遠ざけられた。 やがて近衛内閣となり、…(その後の経緯を述べた後)…ついに東条陸相の出現となった。東条は派閥と見られることを極力恐れ、用心していたと見え、かっての同志関係の人物をひとりも用いず、愚劣官杉山および無能漢梅津を相談相手とした。このようにして、太平洋戦争に突入した》 そして、この章の結論として、次のように記している。 《天皇制下の日本の敗亡は、まさに歴史的必然の道程であった。維新の元勲と称された連中が道徳の建設を忘れて、派閥的権勢の争奪に終始し、ついに封建時代を脱却することができなかった。 陸海軍また、その首脳が道徳に基づく建軍の基礎の培養確立を等閑にして、ひたすら自己の栄達と権勢の獲得に夢中になった。 戦後に初めて、杉山、梅津ら栄達組の連中の画策を知ったのであるが、全くその愚劣低能ぶりには、ただあきれるばかりである。 大本営から軍司令部に至る、大軍の統帥、作戦指導などは全く前線の事情を無視した、机上の、こどもの作文、戯画にも等しいものである。 師団長以下の軍隊指揮官として陣頭に立った中少将級のうち、はたして幾人が適切な用兵をしたかも、すこぶる疑問である。その大部分は功名心のもとに、部下を無用に督戦して損害のみをだしたものが多かった》 pp:73-81 |

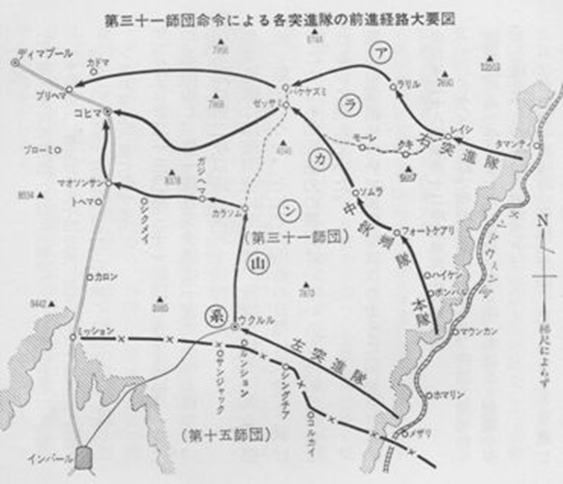

| アラカン越え 烈第三十一師団は右、中、左の三突進隊に分かれ、三縦隊となってコヒマに進撃することになった。 左突進隊の基幹となった第五十八連隊は、さらに右、中、左の猛進退に分かれた。 3月15日夜、歩兵部隊のチンドウィン河一斉渡河がはじまり、続いて駄牛隊の渡河が夜半の三時頃まで三回に分けて行われ完了した。無事に渡河したのは約七百頭のうち約三百頭、このうち百頭ぐらいは疲労のため全く動けず、予想以上の損もであった。(第五十八連隊第三大隊補給中隊長寒河江恒雄中尉の手記より) 3月16日から17日にかけて、各隊はビルマ・インド国境を越えた。師団の中突進隊にはインド国民軍が配属になっていた。日本軍に投降または捕虜となったインド兵を主として編成した部隊で、チャンドラ・ボース首席の指揮下にあった。 中間目標とするウクルルは、国境から32キロのところにあった。そこに近づくに従って、山は急に険しさを増し、道は困難を加えた。 佐藤師団長は回想録で、次のように記している。 《アラカンの大山岳地帯においても、ビルマ側の山岳は、実に想像を絶する天嶮であった。もし事前にこれらの天嶮の実態を知っていたとしたならば、何物をも恐れざる勇猛心を持つ烈兵団長も、あるいは軍司令部や部下部隊にしても、ある程度の弱音を吐いていたかも知れない。しかし、くわしく知らなかったことと、師団編成当初より、やるという前提のもとに立たされていたこと、かつまた、予が上官の命令に絶対服従することが、部下たるものの任務であるという、至誠一貫の態度を堅持してきたため、絶体絶命的環境をよく切り抜けて、ともかく朗らかに、嶮難を一歩一歩と切り開いてきたのである》 剛毅な師団長に、これほどのことをいわせるのだから、その嶮難さは予想を遙かに超えていた。 しかも、この行軍は夜に限られていた。昼間は連合軍の飛行機が警戒しているので、姿を隠していなければならなかった。夜間の行軍であることは、困難を数倍にした。 二、三日すると、道は、しばしば谷の断崖に突きあたった。牛馬を通すために、工兵隊は道路を作った。それでも急傾斜のために、停止しなければならなかった。迂回路もなく、後方に退くこともできない。道路ができるのを待っていると、それだけ食料が余計なくなる。 山が深くなると、牛の行動はいよいよ困難を増した。牛の鞍に積んである荷物は、斜面を下る時には、その首の根元までさがって、牛を動けなくしてしまった。また斜面を上る時は、荷物は牛の尻の方から、ずるずると抜け落ちてしまった。 谷底の標高は千五百メートルでも、上る斜面の頂きは三千メートルを越える。斜面をよじ登ると、その先にまた、谷と山が続く。アラカン山系は、その山懐に数条の山脈を隠していた。師団の各隊は、それを上り下り、将兵の疲労は激しかった。 3月18日朝、左猛進隊となった第三大隊の先頭はウクルル東南方10キロの7378高地に進出して、英軍陣地にぶつかった。英軍はこれから陣地を造るところだった。激しい銃撃戦が開始した。しかし、突撃は不成功に終わった。そして、再び夜襲を敢行、激しい銃撃戦がくりかえされた。 駄牛隊の困難は加わるばかりだった。七中隊の秦信之兵長と、四中隊の渡辺喜一軍曹は次のように書いている(抜粋)。 《大体、ビルマの牛は荷物を付けることになれていないし、内地の牛と違って弱い。畜生のくせに、一日山坂を登り下りすると、すっかり参ってしまう。この点、われわれ兵隊の方が遙かに強い。もっとも軍隊では、兵隊は軍馬以下に扱われていたから仕方がない。 この牛をひいて七日七夜、不眠不休の強行軍、落伍した牛は処分し、荷物は元気な牛に配分して、前から引っ張り、後ろから押し上げるなど苦闘したが、毎日牛は落伍していった。山の頂に到達した真夜中にはみぞれは雪に変わって寒くなり、兵隊達は、牛に寄り添い、手や顔を牛の体温で温めた。雨と雪で道は滑って歩けない。下り道では次々と牛が谷間に転落して動けなくなって行く、そのたびに、兵隊の背に荷物が移される。牛も兵隊も何も食べておらず、全く気力だけで山を降りていった。 ウクルル付近まで来たとき、師団命令がきた。 『第二大隊はサンシャーク高地において激戦中。第七中隊は牛を捨てて直ちに追及すべし』 駄牛隊は解散、勇躍、戦場へ急進した》 作戦発起して一週間で、早くも食糧として連れてきた牛を捨てなければならなかった。佐藤師団長も牛の放棄を決心し、各部隊ごとに適当な場所を見つけて放牧させることを命じた。牟田口軍司令官の得意の構想は、部下将兵に大きな労苦を与えたばかりでなく、作戦行動の障害となってきた。 3月21日、中猛進隊(第二大隊)はウクルルに突入した。要衝と見られたウクルルには、約一個大隊の英軍がいたが、一戦も交えずにサンシャークの既設陣地に撤退した。サンシャークには砲十数問を持つ約一個旅団の英軍が布陣しているとの情報を左突進隊長の宮崎歩兵団長は得ていた。 サンシャークはインパールの東北方約五十キロにある部落である。インパール盆地を擂鉢に見立てるならば、その縁上に当たり、ここを過ぎれば、インパールまではダラダラの下り坂である。ウクルル方面とフミネ方面との分岐点になっていて、戦術上は北アラカンに対するインパール防衛の要衝であった。この前衛としておかれたのが、7378高地の陣地であったのだ。 サンシャークには英軍一個旅団以上の大部隊がいて、インパール防衛のために真剣な抵抗を行った。それだけに、ここの戦闘はのちのコヒマに次ぐ激戦となった。 歩兵第五十八連隊*の記録『ビルマ戦線』には、その壮烈な記録が記されている。(以下抜粋) 昭和19年3月23日午前3時、歩兵第五十八連隊は猛然と突撃を敢行した。八中隊長伴大尉が戦死。 23日は終日、彼我至近の距離に対抗して戦闘がくり返された。五中隊長斎藤一夫中尉の負傷、六中隊長渡辺中尉の戦死は、伴中隊長なき大隊にとって、すこぶる大きな痛手であった。 24日夜明け、長塚大隊長は大隊本部と六中隊を引き連れて、斜面陣地に突撃を敢行、これを奪取した。しかし、敵後方火点からの射撃が猛烈で、戦果の拡大ができず、一日中その線での打ち合いに終わった。 一方、敵はこの日から幾編隊もの輸送機でサカンに空中補給を始めた。 24日朝、第三大隊はサンシャークの戦場に到着。教会北側陣地に対し、右正面から白昼堂々の攻撃を開始したが、攻撃は陣地直前で膠着してしまった。 25日午前4時、第二大隊第五中隊は教会陣地を西側から夜襲した。中隊の一部は鹿砦(ろくさい、さかもぎ:敵の侵入を防ぐために、先端を鋭くとがらせた木の枝を外に向けて並べ、結び合わせた柵)を突破して陣内に突入したが、主力は陣前で集中火を受け、中隊長代理・中村栄助中尉が戦死、死傷続出し、陣内に突入した一部も全滅して、夜襲は不成功に終わった。 この日、戦車三、四輌を先頭にした五、六十輌の車輌部隊が、インパール方面から前進してきた。第一中隊は、これを至近距離に引きつけて、一度にどっと猛射を浴びせた。敵は慌ててインパール方面へ退却した。 この朝、歩兵砲中隊長・村井誠中尉は連隊砲一門(弾薬十六発)とともに司令部の高地に駆け付けてきた。山砲大隊の砲一門も午後に戦場に到着した。いずれも全行程を人力搬送してきたものである。 連隊はその日の午後を期して、砲撃支援のもとに、統一攻撃を実施することに決した。その中心は十一中隊である。 十一中隊長・西田将中尉は、十一中隊百名、六中隊五十名で、突撃態勢を整え、薄暮の支援射撃を待ったが、友軍の集中射撃のないまま日は暮れた。いや、支援射撃は終わってしまったのである。発射弾数七、八発という余りの少なさに、中隊長は試射と誤認したのである。驚き怒った中隊長は、直ちに独力夜襲隊形に切り換え、それが見事に成功した。 26日午前4時、十一中隊と六中隊は敵陣内に突入した。十一中隊は教会北側陣地を占領し、六中隊は教会陣地の背面を占領した。だがその前面には、中隊長の全く予期しなかった別の陣地(東側陣地)があった。夜明けとともに、敵の猛火は中隊の戦果拡張を阻止し、彼我対立のまま激烈な陣内戦となった。 敵の豊富な銃砲火にひきかえ、わが方は手榴弾はおろか、小銃弾すら枯渇してきた。大隊本部は教会西側凹地に進出していたが、雨のような迫撃砲の弾幕に覆われて、第一線との連絡は途絶えている。 激闘数時間、十一中隊も、六中隊も戦死、戦傷者続出、敵陣内に孤立した突入部隊は、時間とともに殲滅されて行った。 26日も暮れた。五十八連隊は、ついに最後の事態に立ち至った。 (これ以後については連隊本部の山上博少尉の記録を引用して壮絶な戦闘の模様が(pp.121-124記されている) pp:103-124 |

*高田歩兵第五十八連隊について

明治38年(1905年)7月17日 - 第十五師団動員下令、編成される。

7月24日 - 動員完結、東京にて連隊の編成完了

明治40年(1907年)10月 第十五師団から第十三師団へ所属変更、衛戍地(永久に一つの地に配備駐屯することをいう)も変更され高田へ転営

明治41年(1908年)11月23日 新潟県中頸城郡高田町に移転

大正2年 満洲駐剳、遼陽に駐屯、大正9年 シベリア出兵に従軍、大正14年5月 宇垣軍縮により廃止、昭和12年9月 - 第十三師団動員下令、10月 - 上海上陸、昭和13年 徐州会戦に参加、昭和17年12月 第十三師団から所属変更、以後マレー半島の警備に付く、昭和18年3月 第三十一師団に所属変更、ビルマへ移動、インパール作戦に参加。

資料:

『高田歩兵第五十八聯隊史』高田歩兵第五十八聯隊史編纂委員会、1982年刊

NHK戦争証言アーカイブス(Video) 2008年7月28日放送

[証言記録 兵士たちの戦争] インパール作戦 補給なきコヒマの苦闘 ~新潟県・高田歩兵第58連隊

| コヒマ戦線 4月5日午前5時、コヒマ部落に烈第三十一師団左突進隊(歩兵第五十八連隊第十一中隊)の一部が突入した。第三大隊主力は、昼過ぎに部落に到着、すぐに南に向かって三叉路高地に進出しようとした。ディマプールからインパールに行く道がそこを通っていた。その街道がインパールへの補給路であり、それを遮断することが、烈師団の目的であった。 4月6日、佐藤師団長は左突進隊長・宮崎繁三郎少将から〝コヒマ占領〟の報告を受け、すぐに第十五軍司令部に報告を送った。コヒマ三叉路の北側には、英軍の兵舎、倉庫、病院、家屋などが集まっていた。英軍の倉庫からはたくさんの食塩を押収した。その他数十台の自動車を押さえた。 佐藤師団長は自動車の件を、第十五軍に報告するのを禁じた。 《一体、牟田口という人は、あせる人である。自分の欲望を達するためには、部下を酷使することを辞さない人物である。また自分自身の失策を、部下に転嫁する性癖がある。このような相手に、自動車のことを知らせたら、何を命じてくるかわからない》 師団の将兵が携行してきた二十日分の糧食は、この日で、全くなくなってしまった。動く糧食であるはずの牛は、ほとんど残っていなかった。アラカン越えの途中で、牛は谷に落ち、あるいは置き捨てにされて、山中で死んだ。佐藤師団長の恐れていた危険な事態が始まったのだ。 4月7日、烈司令部はコヒマ東方のチャカバマの渓谷にいた。そこへ宮崎少将の派遣した連絡将校が来て報告した。 「5日、左突進隊の第五十八連隊の第三大隊がコヒマに入るときに、三叉路の麓を通ったが、その上に敵がいるのに気が付かなかった。左突進隊は、すぐにこの敵を処置します」 それから二、三日しても、三叉路高地日についての報告がこないので連絡させると、 「御心配無用、こんなものは一中隊ぐらいで夜襲をすれば、わけなくとれます」と返事がきた。 コヒマの占領は大本営にも報告された。内地の新聞・ラジオには大きく報道された。 東条参謀総長からは、佐藤師団長宛に次のような電報がきた。 『天皇陛下は烈及び弓兵団がよく勇戦奮闘したることに対して嘉賞のお言葉を賜り、感激にたえず』 南方軍寺内総軍司令官、ビルマ方面軍司令官からも長文の祝電が送られてきた。 4月8日、牟田口軍司令官からの祝電は、簡単な文面だった。しかし、牟田口軍司令官の喜びは別の命令となって伝えられてきた。 『ただちにディマプールに突進すべし』 これが実行されなかったことを、牟田口軍司令官は終生の恨事とした。後年、パンフレットにパーカー中佐の《ディマプール進撃は可能であった》の言葉を引いて《私が決心した通りにやっていたなら、勝てたのだ!》といっているのは、この時のことである。そして、その失敗の責任は、河辺軍司令官の優柔不断と、佐藤師団長の怠慢にあるとしている。 コヒマで死闘した第五十八連隊の生き残りの編集した記録『ビルマ戦線』には、英軍と日本軍の動きを詳しく対照している。 英軍は日本軍の大部隊がコヒマに進撃することは不可能なことだと考えていたという。 当時コヒマには、インパールに対する補給路上の中継点として、多くの兵站部隊がいたが、戦闘部隊はほとんど配備されていなかった。ディマプールでさえも、小銃を持って戦える兵力はわずか五百名に過ぎなかった。 日本軍の有力な一個師団がコヒマ方面に進攻している企図が明らかになり、英軍はその対策に苦慮したようである。 3月14日、三十三軍団(一六一旅団、二三旅団、二師団、七師団、二六八旅団、二五五戦車旅団)の急派を決定したが、これがコヒマの防衛に間に合うかどうかは、非常に疑問であった。コヒマでは、療養所の患者を集め、五百名の部隊を作って、周辺の防衛についた。 3月28日、増強軍団の先頭一六一旅団はディマプールに到着した。この日は、烈第五十八連隊の十一中隊が尖兵となって、サンシャークの激戦場をあとに、コヒマに向かって出発した。 3月29日、一六一旅団はコヒマに入り、その一個大隊はトヘマに進出した。第五十八連隊第一大隊は、12時過ぎ、トヘマ三叉路の手前1キロ地点に達した。インパール街道であった。そこに数十台の車輌が止まっていて昼食の最中であった。これが英軍第一六一旅団の大隊だった。コヒマを目指して急進した日本軍と英軍は、トヘマで遭遇した。第五十八連隊第一大隊長・森本徳治少佐は、直ちに攻撃態勢を整え、山の斜面を駆け下りて襲いかかった。戦闘は日没まで続いた。英軍は軽戦車四輌、自動車約三十両を捨てて、コヒマに敗走した。 その後、一六一旅団は、一旦ニチュガード峠に後退し、ディマプール防衛態勢に移った。英軍はコヒマを放棄する考えもあったようだ。 4月5日の夜、後続軍団が逐次到着する見通しが立つにおよんで、一六一旅団は再びコヒマに進出した。 同日昼過ぎ、第五十八連隊第三大隊の主力が旧コヒマ部落に到着した。その頃、遙か南方の第二大隊正面では、激しい銃砲声が響き、激戦中と思われた。島之江大隊長は直ちに主力を以て南進し、三叉路高地に進出しようとした。途中、英軍宿舎群のある新コヒマ部落で英軍を攻撃して撃退しながら、日没後、ついに三叉路高地の北端に達した。その突端稜線上に英軍がいたが、それを駆逐して占領した。 このようなコヒマ攻防の経過を辿ると、勝敗の予測はできないかのようであった。パーカー中佐が〝ディマプール進撃は可能〟とみたのは、このような状況であった。 このことから推論すれば、英軍と日本軍の進出の遅速は、両軍の行動能力の差であった。 日本軍はアラカン山系の嶮難を、足で歩き、駄牛部隊を連れていた。 英軍はアッサム州の平野から平坦な軍用路を自動車で突破した。しかも、糧食は飛行機で輸送した。 4月6日、烈師団がコヒマ占領の報告をしたが、その日のうちに戦況は急変した。三叉路高地の英軍の兵力は、急速に増強された。また西方のディマプール道方面の英軍の火砲は、にわかに増加された。 南方から三叉路高地に迫った第二大隊は、すでに5日夜、大隊長・長家義照大尉以下、多数の戦死者を出して苦戦していた。 4月7日の戦況について、第二大隊副官・亀山正作中尉その他の手記を引用しながら、第二大隊の惨烈な状況を著者は描写している(pp132-145)。 攻撃する各隊は敵陣地と至近距離での熾烈な銃撃戦、手榴弾攻撃で挑むが敵側の銃撃が激しく、お互いに戦死傷者を出し、各隊は敵の前陣地を攻略できないまま夜明けを迎えてしまった。 彼我至近の距離に対峙して手榴弾戦を繰り返していたが、隣接のウマ高地からの側背射をまともに受け、前と側背からの猛火に晒されて苦戦に陥ってしまった。各中隊は戦死・戦傷者が続出、午前9時、第六中隊は全員戦死、その他の中隊は各々二十名前後になってしまった。午前10時頃から敵砲撃は一段と激しくなり、特に大隊本部と連隊本部が占拠していた被服庫と糧秣庫に集中砲火を浴びせて炎上させ、それが他の倉庫にも及び全倉庫を紅蓮の猛火に包んでしまった。第二大隊機関銃中隊が布陣したすぐそばの弾薬庫も引火し猛烈な爆発を起こし、大糧秣倉庫に燃え移り、すさまじい火炎が上がる。出れば敵の狙い撃ちが待っており、留まれば火?に焼き殺される。駐車場の自動車が燃えだし、山と積んだドラム罐が大爆発音とともに数条の火柱を立て天まで上る。土嚢代わりの麦粉袋が青い炎を吹き上げる。 4月8日夜、佐藤第二大隊長は、ウマ高地への夜襲を決意、通信中隊を指揮下にいれて突撃した。激しい攻防ののち、しばらくして彼我の銃砲声が止んだとき崖下は死傷者の山であった。前日の六中隊の戦友の上に、通信隊が重なり合っていた。上部に上ると敵兵はいなくなっていた。 コヒマのこのような惨烈な状況にあった時、4月6日、コヒマ占領の報告を受けた牟田口軍司令官は、4月8日、烈師団長に対して『ディマプールに突進せよ』と命じ、その旨をビルマ方面軍に報告した。 河辺ビルマ方面軍司令官は、この命令の本当の意図を察知していた。牟田口軍司令官はアッサム平地に戦局を発展させるための手を打ったのだった。これはインパール作戦の計画から逸脱することであり、同時に危険である。河辺軍司令官はディマプール進撃命令を撤回させた。 コヒマの占領は、コヒマの戦闘の終わりではなく、始まりであった。これから六十日間にわたって惨烈な攻防戦がつづいた。それはインパール作戦中の第一の激烈さであった。 pp:125-146 |

烈師団は(昭和19年)3月19日未明から一週間のサンシャークでの英印軍との激しい攻防戦、そして4月7日~8日のコヒマでのさらに激しい攻防戦を繰り広げた。烈師団は日本軍得意の夜襲肉弾攻撃で多数の戦死傷者を出した。それは相手側の豊富な重火器類攻撃によって阻まれた。そして、相手側は意図的に撤退する余裕を持っていた。それは、制空権を確保し、戦闘機と輸送機による援護攻撃と補給、舗装道路で自動車による兵員・補給物資の輸送などが、敏速に行われる態勢となり、サンシャークでの攻防の間に、連合軍側(英印軍地上軍と英米航空軍)は日本軍のディマプール進撃を不可能にする準備が進んだのである。

烈師団の方は、嶮難な山岳ジャングル地帯のなか道を切り開きながら、進攻してきたため、兵隊達は体力を消耗し、人力で搬送できる装備・糧秣は限られていた。しかも、その後の補給はなく兵器も糧秣もどんどん欠乏する一方であろう。牟田口軍司令官が自慢した成吉思汗戦法も、現地の牛の使われ方に無知であったため、むしろ足手纏いになり、役立てるどころかむしろ障害となり生き残った牛たちも放棄せざるを得なかった。

このような状況の中で、敵側の火器類の激しい攻撃に対して、山砲一門とその砲弾少数、小銃と手榴弾による精神力を頼りとする夜襲・肉弾戦闘では、如何せん戦死傷者の増加する一方で戦闘を継続する力がどんどん削がれていった状況が記されている。

牟田口軍司令官の適地の武器弾薬・糧秣を奪取するという構想も、英印軍が退却に際し、烈師団を重火器類で攻撃するとともに自らの倉庫、自動車、燃料等を爆破炎上させてコヒマから退却したので、当てが外れて頓挫してしまった。

第一線の戦況の実態を把握せずに、インパール作戦認可内容を逸脱するディマプール進撃を命令した牟田口軍司令官の強烈かつ焦りの功名心は彼の妄執の強さを示すものだ。

武器類の破壊力、軍団の機動力の急速な進歩、とりわけ、航空戦力の進歩、その戦闘威力増大などに伴う戦略・戦術の多様化と充実には意識的に眼を背け、現地の地勢や生活実態を調べずに、遙か昔の成吉思汗作戦、鵯越作戦を持ち出して得意になっていた牟田口軍司令官がインパール作戦を太平洋戦争の中で最も悲惨な敗走をもたらしたのは当然の帰着である。

5月に入ると、非常に危険な状態になった。

高田第五十八連隊森本第一大隊長の報告が引用されている。

そして、第十五軍からは、「雨季の到来は皇軍に味方するものなり」などという無茶苦茶な命令が来た。これでは自滅するばかりである。佐藤師団長は撤退を決意した。

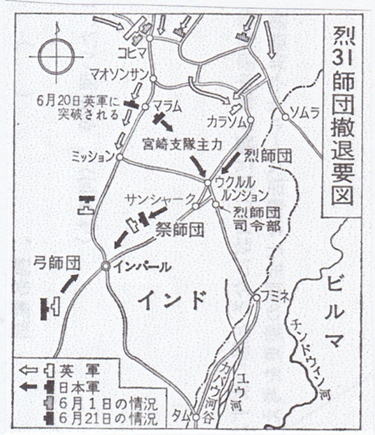

| 五月に入り、五十八連隊の戦線は持ちこたえられなくなり、四十八マイル地点東西のアラズラ高地線に後退の余儀ない状況に立ち至った。森本第一大隊長は宮崎歩兵団長の諒承を得て、師団司令部に一歩後退し持久策をとることを具申した。 これに対して加藤参謀長は、「天皇陛下からコヒマ占領に対して御嘉賞の電報を頂いているので、現在の線から後退は出来ない」との返答であった。しかし、一日おいて浜島作戦主任参謀が宮崎少将を訪れ、当面の状況が容易ならざる事態にあることを目撃して帰り、第一線の後退は決定された。 5月11日、英軍は三叉路高地の西側の急斜面に戦車の進入路を完成した。そして、激しい砲撃、爆撃、戦車の火?放射によって、三叉路高地を攻撃した。第五十八連隊本部、第二大隊は各高地で個々に包囲され、絶望の状態に追い込まれ、宮崎少将の歩兵団司令部も包囲された。 その旨が師団司令部に電話で報告され、佐藤師団長は加藤参謀長に次の返事を命じた。 「歩兵団司令部は、誰の命令で現在の位置を選定したのか。師団長は決して歩兵団司令部の位置など指定ことはない」 歩兵団の副官は、これを聞くと叫んだ。 「あっ!わかりました」 歩兵団司令部は撤退せよという意味であった。 5月12日夜、宮崎少将は、指揮下の各部隊を三叉路高地から撤退、南のアラズラ高地に移動させた。 撤退の遅れた第三大隊の撤退が遅れ、敵軍戦車が進出してきたが辛くも撤退することができた。 コヒマ三叉路高地から、ついに烈師団は撤退した。 それから数日後、第五野戦輸送司令官・高田少将がチャカバマの師団司令部に訪ねてきた。 高田少将は第十五軍の計画に従って、烈師団の糧食弾薬を補給するはずであった。それが全然できなかった事情を佐藤師団長に概略次のように説明した。 小型自動車の不足に加えて、雨季に入って道路の状態が悪くなり、後方からの補給は全く不可能となった。 補給に関する第十五軍の命令は、全くでたらめである、どれも、実行不可能な命令ばかりである。 補給に使う自動車を、軍司令部は兵力の移動に使ってしまって、雨季の前までに、高田少将の手元に戻ってこなかった。 佐藤師団長は、高田少将の説明で、第十五軍の補給についての実態が明らかになった。この時まで、烈師団は第十五軍のいうことを一応は信じて、補給を待っていた。 佐藤師団長は第十五軍司令部に報告した。 『補給がなければ、五月末日以後は現在地に留まることはできない』 これに対して、補給に対して催促したときには、次の電報がきた。 『烈師団に向け弾薬、軍靴、糧食、衛星材料を発想するように命じた』 『五月二十日頃には補給が軌道に乗るから、攻撃を続行せよ』 高田少将の説明で、5月20日頃までという第十五軍の返電も単なる言い逃れであり、これからも全くないことが明らかになった。 すでに烈師団は、撃つに弾なく、食もまた尽き果てた状態にあった。 そして思いがけない電報、雨季に対する訓示が第十五軍から佐藤師団長に送られてきた。 『雨季の到来は皇軍に味方するものなり。雨季に入るも、あくまで敢闘せよ』 牟田口軍司令官が作戦開始を急いだのも、雨季を恐れたためであった。計画認可も、雨季の来る前に作戦を終わることが条件であり、三週間で攻略を終わり、4月29日の天長節には、インパールで遙拝式を挙行すると豪語していた。 それゆえ三師団とも将兵は各自二十日分の食糧しか携行しなかった。というよりも、武器弾薬等軍備携行品もあり、それだけしかできなかったのだ。 ビルマ、インドの山野に、恐ろしい雨季の雨が降りはじめた。インパール周辺からアッサム州一帯は、雨量の多いこと世界第一である。そこに補給もせずに、三個師団の将兵を晒せば、敵弾を受けなくとも、自滅するのは明かである。 作戦続行の訓電を見て、佐藤師団長は怒った。この訓示を部下に伝達することを禁じた。 これと前後して、弓第三十三師団長の柳田中将が〝利敵行為をした〟という理由で免職されたという通報を受けた。師団では糧食を自給するため価値のない軍票で付近の集落から籾を調達していたが、その軍票も受けとらなくなった。英軍は反対に、何もとらず、珍しい菓子や飲み物をわけてくれた。住民は師団の近くまで英軍の道案内をして師団の衛兵に多くの損害を与えた。民心は日本軍から離反した。 英軍の攻撃は、いよいよ激しくなり、ズブサの重砲陣地は、一日に七、八時間も砲撃を続けた。英軍は雨季が盛んにならないうちに、日本軍を撃退して、インパール街道を打通しようとしている。 チャカバマ渓谷の流れは、豪雨のため水量を増し奔流と変わった。佐藤師団長は激しく変化した河の流れを見て、5月31日いっぱいで撤退することを決意した。 pp:147-172 |

インパール作戦は、最初の計画通りに中止すべき時機に来ていた。しかし牟田口軍司令官は強行する決心をし、各師団にその旨を伝えた。河辺ビルマ方面軍司令官、寺内南方軍総司令官、大本営の東条参謀長も、中止させようとしなかった。

この間の事情については、大本営の戦争指導班長、種村佐孝著『大本営機密日誌』に昭和19年5月15日の記述がある。それは、筆者の『ビルマ・インパール作戦』(その3)にすでに紹介した。

牟田口軍司令官は烈師団が3月19日から一週間の激闘、それに加えて4月7日~8日のコヒマの激闘で英軍の激しい重火器類の攻撃で多数の死傷者を出し、弾薬も糧秣も尽きているのを無視して、始まった雨季の中をディマプールへ進撃しろと、叫ぶだけで、雨季の実態を把握することなく、補給もせず、雨季の到来は皇軍の味方だ、と言い放っているのは、自らの功名心に憑かれた狂気以外のなにものでもない愚将の姿をさらけ出した。

愚将がインパール作戦の悲惨な敗走をもたらした。

| 独断命令 佐藤師団長はコヒマ撤退の準備を始めた。 互いに肉薄攻撃している戦場だから、全員を撤退させるのは困難な仕事であった。佐藤師団長が最も頭を痛めたのは、傷病患者の処置であった。5月下旬までに収容された患者は、重軽傷を合わせて約千八百名に達した。 作戦の始まる前の計画では、戦線後方に兵站病院を開設することになっていた。補給がない状態だから、兵站病院が進出しているとは考えられなかった。 独歩できる患者は、先に移動させた、重症患者は、その部隊の全員で担架に担いで一緒に撤退するより他に方法はなかった。撤退中の糧食も、重大な問題であった。 こうして撤退の準備を、5月末日を目標にして進めた。撤退期日の第十五軍への報告も慎重にする必要があった。 コヒマからの撤退を通告することは、牟田口軍司令官に対し、インパール作戦の不成功を宣言することになる。 牟田口軍司令官は作戦の当初、コヒマを重要視していた。そのため上級司令部の反対を押し切ってまで、烈師団の全力をコヒマにあてることにした。作戦が始まり、インパール攻略が予定通り進まなくなると、烈師団から三分の一の兵力を引き抜いてインパールへ転用しようとした。これは、はじめはディマプール進撃の野望のために、のちにはインパール占領の面目を立てるためだけに計画したことだ。 しかしコヒマは、インパールに対して、重要な意味を持っている。烈師団がコヒマを明け渡せば、烈師団の正面にいる英軍四個師団は、舗装された軍用道路を通ってインパールに殺到する。烈師団がコヒマをおさえている現在でも、弓・祭両師団がインパールを攻略できないのに、コヒマを明け渡してしまえば、日本軍はインパールから撤退の他はない。 (実際には、烈師団のコヒマ撤退で、弓、祭両師団も総崩れになって退却の止むなきに至った) コヒマの重要性を牟田口軍司令官や第十五軍幕僚達は理解しなかった。それゆえ、糧食・弾薬を一度も送ってこなかった。コヒマ撤退を通告すれば、牟田口軍司令官は慌てふためくだろう。 東条参謀総長も慌てるに違いない。議会で、インド解放を宣言して得意になっている時である。東京でも大きな反響を呼ぶだろうと思われた。 佐藤師団長は撤退の通告を五日前にすることに決めた。 佐藤師団長は戦線を撤退することを、電報で第十五軍牟田口軍司令官に報告した。 『烈兵団は今や糧絶え、山砲及び歩兵重火器の弾薬もことごとく消耗するに至れるをもって、兵団は遅くも六月一日までにはコヒマを撤収、補給を受けうる地点に向かい移動せんとす』 これと入れ違いに、第十五軍からもコヒマ撤退予告命令が届いた。 『烈兵団は、状況止むを得ざるに至れば、ケクリマの線に撤退すべし。ただし、その時期は軍命令によるべし』 第十五軍がこのような予告をしたのは、烈師団の自活できる期限が五月いっぱいであることを、了解しているものと思われた。佐藤師団長の撤退の決意は、第十五軍によって一応の認可が与えられたことでもあった。しかし、ケクリマはコヒマの東南約32キロの距離に過ぎない。そこに後方からの補給があるとは思えなかった。 また、撤退の時期を、軍の命令のあるまで待てというのは、牟田口軍司令官の性格の表れであると、佐藤師団長は感じた。このような待機命令は《部下の血の最後の一滴まで搾り取ろうとするため》のものだ。 牟田口軍司令官の日頃の考え方には、部下に棒ほどの大きさに命じておけば、針ぐらいには実行するだろうから、やれるだけやらせなければ損だ、という信条がある。 このような人物が、戦況の悪くなった場合に、どんなことを要求してくるか、充分に警戒しなければならない、と佐藤師団長は考えていた。 5月29日から5120高地の中地区隊に対する英軍の攻撃が激烈になった。そのなかで、日本軍将兵が待望した新兵器、三十サンチ臼砲が到着、据付を終わった。 佐藤師団長の回想録は次のように記している。 《5月30日、臼砲を発射して敵の心胆を寒からしめた。ただし、臼砲は一門にして、弾丸は五発に過ぎず》 この日、第五十八連隊の第三大隊の左翼は、英軍の強兵グルカ部隊に突破され、大混戦となった。第百二十四連隊の有吉中隊の生存者は、中隊長以下七名となった。夜になって、中地区隊長の白石山砲連隊長は、全員戦死の時が来たと覚悟を決めて、訣別の電報を送った。 佐藤師団長は、いよいよ撤退の時機到来と考え、各部隊に対し、退却のための戦線整理の命令を下達した。 5月31日、コヒマ放棄の時が迫った。第十五軍久野村参謀長から次の電報がきた。 『烈師団は補給困難を理由として、コヒマを放棄するとは何事であるか。さらに十日間現態勢を確保せよ。そのときは、軍はインパールを攻略し、軍主力を以て貴兵団に増援し、今日迄の戦功に報いる考えである。一体、師団長は英霊に対しなんと思うか。以上、命により』 佐藤師団長は加藤参謀長に次の返電を口述筆記させ、すぐに発信させた。 『軍参謀長の電報、確かに了承した。その内容は、わが烈兵団に自滅せよとの意味なりとは解しない。コヒマの重要方面に軍参謀の派遣もないので、状況の変化に応じて、師団長みずから独断処理することあるべきを承知せられたい』 佐藤師団長は重大な決意を伝えた。その時の気持を次のように記している。 《右の電報を後述し終わりたる瞬間、牟田口軍司令官および第十五軍司令部の姿は、予の脳裏から消え去った。烈兵団はすでに、勇戦敢闘の極度に達している。われらは上下とも遺憾なく戦い、遺憾なく敵を撃滅し、遺憾なく大戦果を収め、遺憾なく勝利を収めた。予に残された問題は、ただ今後の勝利の道のみである。予はいかなる者の命令であっても、断じて敗戦だというものを甘受し得るものではない。予の使命は、ただ常勝あるのみである》 佐藤師団長はコヒマ撤退の命令を発した。独断命令だった。 『右および中地区隊をコヒマよりチュデマの線に撤退せしむ』 この時、宮崎少将の左地区隊は、佐藤師団長の隷下を離れ、第十五軍の直轄となり、宮崎支隊となっていた。そして、コヒマの防衛を命ぜられた。佐藤師団長はこれにも撤退を命じた。 このコヒマの放棄を、第十五軍司令部に次のように電報を自分で書いて報告した。 『コヒマ占領以来、六旬になんなんとし、今や刀折れ、矢尽き、糧絶え、コヒマを放棄せざるべからざるは、真に断腸の思いにたえず。いずれの時か、再び来て、英霊を慰めんことを期す』 佐藤師団長は、この独断専行が将来、問題になるだろうと思った。そのときに参謀長以下幕僚に累を及ぼさないように方向を考えた。そして、師団長が直接くだした命令には、しるしをつけて区別がつくように指示した。 6月2日夜半、第十五軍から命令がとどいた。その要旨は次のようであった。 『第十五軍は今後、主攻方面をウクルル=インパール道に沿う地区に指向す。 第三十一師団は宮崎歩兵団長の指揮する歩兵四個大隊、砲兵一個大隊基幹を以て、アラズラ高地及びカラソム付近に転進し、所用の補給を実施したのち、第十五師団の左翼に連繋し、インパールに向かう攻撃を準備すべし。攻撃準備完了の時期は6月10日とする』 佐藤師団長はこの命令を、軍事常識から全くかけ離れていると思った。この上は、撤退行動をやり遂げるばかりだ、と決意を新たにした。 加藤参謀長ら幕僚は、内心で胸をなで下ろした。この転進命令は、第十五軍が佐藤師団長の独断撤退を認めただけでなく、烈の行動を正当なものにしている。師団長の命令違反は違反ではなくなった。師団は安心して、ウクルルに後退することが出来るようになった。 激闘五十五日にわたったコヒマを撤退するにあたって、感慨無量、この戦場には、二千名を超える陣没の戦友を残して行くことになった。 この撤退の情景について、第五十八連隊第三大隊本部の古沢義雄軍曹の記録を、著者は引用している。 pp:173-181 |

佐藤師団長は、独断撤退を実行に移すとき、幕僚達に累を及ぼさないように、自ら電文を書き、慎重に字句を選び発信したことがわかる。これに対する第十五軍の電文は牟田口軍司令官名ではなく、久野村参謀長からの電文であり、しかも、〝一体、師団長は英霊に対しなんと思うか。以上、命により〟などと、脅迫をにじませた字句を使っている。

6月2日夜半に第十五軍から届いた命令は、激戦中の撤退、しかも一千八百名もの戦傷病者を抱えての撤退に際して、まるで机上の兵棋演習のような第十五軍司令部の厳しい前線実情をまったく意に介さない命令には驚く。

そのうえ、すでに『インパール作戦 その3』で述べたが、同様に前線で苦闘している弓第三十三師団、祭第十五師団に対しても、補給がほとんどなされず同じような状況に追い込まれていた。補給を忘れ、前線の実情把握を忘れた第十五軍の悲惨な敗走は当然の帰結であった。

| 豪雨と飢えと 撤退の状況については、退却の前途が容易ならぬ状況にあるのを、最初に、師団司令部の田元顕治中尉著『インパール戦記*』をこの項で紹介している。 *今日の話題 戦記版 第38集インパール戦記…田元顕治(烈師団参謀部中尉)土曜通信社昭和31年11月1日刊46p. 撤退は夜行軍で、英軍は日本軍の撤退を知って追撃してきた。これを待ち受けて反撃し、約千五百名に達する損害を与えると、英軍は出てこなくなった。 英軍から全く離脱したのは、6月12日頃であった。師団の兵力は、作戦開始当時の三分の一になっていた。 戦場一帯は、すでに雨季に入っていたが、6月10日頃までは快晴の日もあった。夜は月明にめぐまれた。 このために退却の困難は幾分でも軽減された。 佐藤師団長は回想録に次のように書いている。 《烈師団の士気は、すでに遙かに極限を超えた肉体の疲労と衰弱を超越して、まさに意気軒昂たるものがあった》 ところが、にわかに雨季の凄まじい様相になった。雨は連日休みなく降るようになった。その間には恐ろしい豪雨となることもあった。軽四輪車の通れる程度の道がつづいていたが、膝まで浸かるぬかるみとなり、崖崩れもしきりに起こった。 激しい雨足は将兵の服にしみとおった。雨よけの外被も役に立たなかったが、その外被さえ持たない兵が多かった。大部分の将兵の靴は破損していた。素足で歩いている者も多かった。布を巻き付けている者もいた。このために、非常な苦痛と困難が加わった。めしは各自が飯盒でたいたが、火をたくのに、濡れていない木の枝をさがすのが大変な苦労であった。 日が経つにつれて、将兵の疲労はますます激しくなり、担架に乗せられている傷病兵は次々に死亡、独歩患者は次第に落伍していった。 健康とされている者でも、栄養不足と疲労のため、ほとんどが下痢や発熱に苦しんでいた。 わずかに希望をつないだカラソムには軍命令で四日分の糧食が集積してあるはずであったが、糧食は輸送されておらず、兵站部隊の糧食さえもなかった。師団は近隣部落に徴発に行ったが、兵站部隊がすでに徴発済みで何も残っていなかった。師団は今や飢えという強敵に直面することになった。 第十五軍からは、つぎのウクルルで糧食弾薬を補給する、という連絡があった。ウクルルはインパール作戦のための大きな兵站基地である。そこはまた、祭第十五師団の戦闘司令部に近い要地である。 第十五軍は、ウクルル、サンシャークを主作戦地として、祭と烈の両師団を合わせて、この方面からインパールを攻撃しようとしている。牟田口軍司令官の最後の望みは、ここに賭けられていた。 それだけに、ウクルルには糧食弾薬の集積があると信じられていた。ウクルルはカラソムから約五十キロの南、行軍は夜間のみ、一夜に歩ける距離は四キロから八キロ、無理をしても十二、三キロであった。 その後の悲惨な撤退行については、著者は田元顕治中尉の『インパール戦記』などを紹介している(pp:187-189)。 6月14日の朝、ウクルルの北方で大休止をしているとき、第十五軍参謀部の能勢中尉が第十五軍の命令を持って歩いて伝達にきた。しかしそれは、コヒマを撤退する直前、6月2日夜半にチャカバマの戦闘指令所で受け取った命令と同じものであった。実行に不可能な命令、ウクルルに集結できないうちに、すでに命令で指示された6月10日は過ぎてしまった。 6月19日には、十日ほど前から、糧食の蒐集のために派遣されていた牛島少佐一行が戻って報告した。 『ウクルルと、その南北一帯に地区には、糧食は皆無である。第十五軍は一粒の米をも集積していない。祭兵団では、各部隊ごとに地域を配分して糧食を徴発している。それでも六月末までの約十日分を獲得し得るに過ぎない。またサンシャークにある祭の野戦倉庫には現在、一トンの籾を持っているだけである』 牛島少佐の報告によれば、祭兵団も弓第三十三師団も、実情は烈師団と変わりがなかった。さらに、第十五軍の命令では、烈師団はサンシャークに集結すべしと、あったが、それが不可能である。 その理由の第一は、サンシャーク付近の森林が切り開かれて、飛行機に対して防御がない。 第二は、祭兵団司令部は、サンシャークの東におり、その第一線陣地は西にある。その中間に入るのは戦術上、よくない。 第三は、ウクルルから南のルンションにかけて、祭兵団の部隊と、その他兵站部隊が相当に来ている。その間に混じって烈兵団が宿営するのは、空襲の危険があるので避けるべきである。 情報によれば、フミネには百二十トン程度の糧食と、烈師団のために四千足の靴を集積しているとのことであった。師団の先頭部隊をフミネに前進させて、糧食を手に入れる他はない。 問題となるのは、サンシャーク集結の軍命令に従わないで、フミネに南下してしまうことだ。 佐藤師団長はこれについて、次のように回想録に書いている。 《兵団はフミネに行こうというのではなく、フミネの糧食を自力を以て貰い受けて、補給の許す限り、なるべく北方に位置して、戦闘加入準備を遺憾なからしめんとした》 6月20日、日没を待って、佐藤師団長は司令部の先頭に立ってウクルルを出発した。その時の心境を次のように書いている。 《烈師団佐藤中将は、このときには、すでに聖人の如き晴明と、神の如き大道念に立っていた。彼は何ものをも恐れざる凛烈の正気を満身にたたえ、盤石の決意を以て、第十五軍全員の覆滅を救わんとしていたのである》 ウクルルを出発して、しばらく行くと、道が左右に分かれていた。右に行けばインパール、左に行けばルンション、フミネであった。佐藤師団長は道の脇に立って、左に進むように、大声をあげて督励した。 ルンションの部落には、祭兵団の輜重の一部が露営、祭師団司令部がルンション部落の西方約二千メートルの近距離にあることを聞いていた。 佐藤師団長は、祭師団長山内中将と陸軍士官学校同期生であった。しかし、祭の司令部には連絡を取らせないようにした。それは山内中将が佐藤師団長の決意をすれば、同じ軍令違反の行動を起こすかもしれなかった。佐藤師団長は不本意であり非礼と思ったが、わざと速度を速めて通過した。また烈師団の司令部の所在を、さとられないようにした。もし祭の参謀にでも知られると、第十五軍に連絡される畏れがあった。司令部の位置を知られると、第十五軍から、どんな難題を持ちかけられるかもわからなかった。これ以上、烈師団の実情を無視した《驚くべき複雑怪奇なる命令のごときもの》を受けたくなかった。祭師団にしても、烈師団がどんどん南下をすれば、その左翼方面が危険になる。祭は、やむなく、烈の後退を理由にして、その左翼を撤退させるだろう。あとは全戦線を防衛態勢にかえて、一刻も早く、チンドウィン河に下がればよい、と考えるのだ。 6月21日の朝、佐藤師団長は、けじめを付けるべく、前進目標がフミネではなく、フミネの糧食にあることを明らかにしておかなければならなかった。佐藤師団長は第十五軍司令部とビルマ方面軍司令部に次の電報を送った。 『師団はウクルルで何らの補給をも受けることを得ず。久野村参謀長以下幕僚の能力は、まさに士官候補生以下なり。しかも第一線の状況に無知なり。従って軍の作戦指導は支離滅裂、食うに糧なく、撃つに弾なく、戦力尽き果てた師団を、再び駆ってインパール攻略に向かわしめんとする軍命たるや、全く驚くのほかなし。師団は戦力を回復するため確実に補給を受けうる地点に移動するに決す』 この報告について、佐藤元中将は回想録に次のように記している。 《これは絶対不動の決意を示すものである。独断専行の極限を示すものだ。フミネというような目標は、とくにいっていないつもりだ》 糧食の補給がつかない限り、佐藤師団長はどこまでも下がるつもりだった。そのほかに烈師団の将兵を助ける方法はないのだ。pp:182-194 |

| 暗夜の対決 佐藤師団長が主力を率いて、ウクルルに向かって撤退を続けているとき、宮崎支隊はコヒマ=インパール街道で勇戦していた。 宮崎少将は、ビスエマ、マオソンサン、トヘマ、マラム、カロンと逐次防御の作戦を計画し、全滅を期しても、三週間は英軍の突進をくい止める決意をした。しかし師団全力をもってしても、くい止めることのできなかった連合軍の大軍を、わずかの支隊で阻止しようとするのは、難事という以上でもあった。 支隊の戦法は、一つの地点で数日間、阻止にあたり、いよいよ持ちこたえられなくなれば、次の線に後退して阻止し、これを繰り返して行こうとするものであった。 著者は『郷土部隊戦記』を引用してその状況を記している。(pp:197-209) 6月20日、コヒマ=インパール間の街道は、ついにマラムの地点で突破された。そのとき、マラムで最後の防戦をしたのは、高田第五十八連隊の二個中隊の生き残りの将兵三十五名、中隊長は西田中尉であった。 同日午後三時頃には、幾十、幾百とならんで、戦車、自動車が絶え間なく通過した。夕方までには実に千台を越えた。 インパール街道が開通して、英軍は地上から補給が出来るようになった。それまで英軍は飛行機で、糧食弾薬はもとより、兵員や重火器まで送っていた。その輸送力だけでも、日本軍を圧倒していた。 コヒマ=インパール間の道路が全通したときに、両軍の勝敗は全く決まったといえる。 |

| 6月21日夜、ルンションの烈師団司令部にふたりの訪問者があった。第十五軍参謀長久野村中将と兵站参謀薄井少佐であった。 烈師団がコヒマから独断撤退したことを知った牟田口軍司令官は驚き、憤激した。しかしインパール作戦の前途が危なくなっているときである。烈師団を戦線に戻すべく、6月2日、ウクルルへの転進を正式に認めた。 宮崎支隊をアラズラ高地とカラソムに残置させようとしたのに、佐藤師団長はすでに撤退させてしまった。また、その前には、宮崎歩兵団長をインパール正面に派遣させる命令を無視された。 6月9日、牟田口軍司令官は河辺ビルマ方面軍司令官に『こんどは、あるいは軍律により処断すべき場合の生ずることを恐れる』と、烈師団長に対する決意を予告した。 烈師団に到着した久野村参謀長はすぐに佐藤師団長に面会を申し入れた。ところが佐藤師団長は「軍参謀長などにあう必要はない」と拒絶した。 佐藤師団長の回想録に次のように記している。 《6月21日、日没とともに行動を起こそうとしているところに突如としてふたりの魔法使いが出現した。ひとりは軍参謀長久野村中将、他のひとりは軍の補給主任参謀薄井某である。自分は会いたくなかった。彼らは軍命令を携行してきたのである。それはインパール攻撃命令であるのだ。二、三日前に師団無線で受信し、だれもが相手にしなかった複雑怪奇、奇想天外のものと同一であった。 加藤参謀長は、自分たちの天幕で、このふたりに兵団の状況をよく説明して、こんなへたな魔法は適用しないことをよく理解させたのであるが、彼らは、「とにかく一応、師団長閣下にお願いしてくれ」というので、とうとう自分は致し方なく、ふたりの怪しげな魔法使いを、自分の天幕にいれて会ってやったのである》 佐藤師団長は、作戦開始直前に佐藤師団長を訪ねて補給を約束した補給主任薄井少佐を詰問した。 薄井少佐は補給については、 《全く知らぬ顔で、補給は師団で勝手にやるべきものだというように、しゃあしゃあとして、少しも恐縮しているような様子がないのである》 |

その後、久野村参謀長を叱りつけた。

烈師団の全員が極度の疲労と飢餓に耐えていた。将兵は傷病患者か、それに等しい状態にあった。隊列の全長は約百キロに延び、各部隊の連絡は途絶えていた。この状態では、補給を受けて集結しないことには、部隊行動はできなかった。

ところが、久野村参謀長は、第十五軍の新たな命令を携行していた。

その内容は、またも、インパール攻撃を命じたものだった。

歩兵の三個大隊と砲兵の一個大隊を出して、宮崎支隊を増強すること。人員九百名を以て糧食弾薬の搬送に当てること。

師団長は残余の部隊を以て祭師団の左翼に連繋してインパールを攻撃すること。

この命令に対する佐藤師団長の久野村参謀長への詰問が続く。

薄井参謀はサンシャークに補給の指導をすべき命令を受けているのに、一回もそこに行かなかった。久野村参謀長もこの辺に来たのは初めてであった。

佐藤、久野村のこの場のやりとりについて、著者はその会話を著しているが、佐藤師団長は回想録のなかに次のように書いている。

| 《当時、牟田口軍司令官は最後の一兵に至るまでやる、と豪語していた。しかし軍司令部は、どうしてよいかわからなくなり、うろうろ狂いまわっているに過ぎない。部下の将兵のことなど、どんなになっても構わぬけれども、ただ自分たちだけは、なんとか、ていよく逃れる道はないかと狂奔していたのだ》 そして 《予はこの会談中、撤退意見など絶対言わなかった。それは〝戦意なし〟などと突っ込まれる恐れがあったからで、細心の用心をして話した。とにかく自分は、行動によって全軍の撤退を促進させることが最も賢明であるとの結論を出して、決意して実行に移っていたのである》 久野村参謀長は「烈師団は、フミネで補給を受けた後はなるべく北方に戻って、北方からの敵に備えて厳然とした態度をとっていただきたい」と要望した。 佐藤師団長は、「烈としても当然、北方に対する態勢を整えて遺憾のないようにする。烈の撤退については、本日、電報を以て軍にも報告しておいたように、ただ確実に補給を受ける地点に集結しようとする決心に過ぎない、確実に補給を受けられる地点なら、どこでもよい、といって地名を明らかにしなかった。 時刻は深夜の十一時になろうとしていた。 そして久野村参謀長は、今夜はこのまま、宿泊してくれないか、自分も泊まる、佐藤師団長が第十五軍宛に送った電報は、今ここに携行していること、牟田口軍司令官には見せていない、といった。 会談の後、久野村参謀長は幕僚の天幕に行って、 「今夜の出発は見合わせてくれ」とたのんだ。 烈師団司令部は、激しい雨の闇夜の中、出発した。 6月23日、命令がきた。 『師団は患者をフミネ兵站病院に残し、主力をミンタに集結すべし』 ウクルル、フミネの間はことに山道が険しかった。 フミネでは、久野村参謀長の言った通り、待望の補給を受けることができた。しかし、その量はわずか二日分、十六トンに過ぎなかった。すぐに南の方面を調査したが、フミネから南のタムにかけては、糧食の集積は全くないことがわかった。 烈師団では各隊が手分けして糧食の蒐集にかかった。フミネの西方の山地には部落が散在していた。そこへ行くと、籾を徴発することができた。 しかし、後から来る部隊は困難を加えるばかりだった。険しい山腹道には、飢えた傷病者が点々とうずくまっていた。死体は道しるべとなって並んだ。 (この後著者は)コヒマ最前線で傷ついて(左眼失明、足を負傷)苦難の撤退に加わった第五十八連隊本部の吉沢茂吉兵長の記録を引用している。それにつづいて、著者は第百二十四連隊の惨状を『郷土部隊戦記』から引用している。 烈師団参謀部の田元中尉はガダルカナル島からビルマに来たのだが、次のように書いている。 《「腹が減っても、歩かなくてよかっただけ、ガダルカナル島の方がましだったな。ここは空き腹で、毎日毎日、山を歩くんだからたまらんよ」 百二十四連隊のガダルカナル島の生き残りの兵は、あの悲惨な島の方がまだしもよかったというのだ。空腹と疲労は、人間の虚飾と良心を失わせ本性をさらけ出させた、名中隊長、名分隊長と称せられた人が、自己保全のため、部下を犠牲にするものさえ出た。……(撤退の惨状が記されている)》 |

つづいて、第五十八連隊第八中隊の罍輝彦(もたいてるひこ)上等兵の記録文を引用している。

| 《……この地獄絵さながらの光景のなかを、お互いは戦友のいかなる哀願も、いかなる悲惨な場面も、冷然と見捨てなければならなかったのだ。自分が生きるために。これがあの精強を以て知られた部隊の敗残の姿であった》 こうした状況は、烈ばかり出なく、弓第三十三師団も、祭第十五師団も同様であった。兵たちは、この退却道のことを、白骨街道とか、あるいは、嘲りの意味を込めて、靖国街道と呼んだ。鼻をつく死体の腐臭は、大アラカン山系のヤマト谷に漂い流れた。pp:215-226 佐藤師団長がフミネにいた時、追及してきた部隊が、意外な情報を伝えた。 6月21日夜、佐藤師団長と会談した久野村参謀長は、にわかに予定を変えて第十五軍司令部に帰った。そのあと、久野村参謀長と別れた薄井参謀は祭第十五師団司令部を訪れた。 祭師団長山内正文中将は結核で倒れて、病床にいた。薄井参謀は、山内師団長に、久野村参謀長の手紙を渡した。 それは、山内中将が6月10日付を以て参謀本部付になったこと、つまり、師団長解任の通告であった。 久野村参謀長は、実は祭の山内師団長の首切りの使者であった。そのことを、佐藤師団長に伝えなかった。 久野村参謀長の行動は不可解なことが多かった。 祭第十五師団山内師団長更迭の申し渡しをするという重要な任務を、急に薄井参謀に代行させることにした。そして、第十五軍司令部に急いで帰った。 佐藤師団長との会見の間、急に態度を変えることがあった。 最初は、佐藤師団長にインパール攻撃の意志がなければだめたと言った時である。祭の山内師団長のことを指していった言葉である。 二度目は、佐藤師団長に「軍命令を実行するか」と尋ねた時である。これは、佐藤師団長を脅かして命令を実行させようとしたのと、もう一つは、さぐりをいれてみたのではないか。佐藤師団長に命令に従う意志なしと見て、解任の処置を急ぐためではなかったのか。久野村参謀長が祭師団司令部を訪れるのを変更したのはそのためであろう。 6月23日、(第十五軍司令部より)ミンタ集結命令が届いた。その内容は、佐藤師団長の考えを承認して、撤退を許したのである。いずれにしても、久野村第十五軍参謀長の携行したインパール攻撃命令を撤回したのである。 祭師団山内師団長は解任の通告を受けた日のことを、日記*に次のように記している。 |

下記登録番号の資料が防衛省防衛研究所史料室に保管されている。

南西-ビルマ-86:山内正文中将日記1/2/(新らしき任務をうけて緬甸勤務の回顧.印度に入る)昭18山内正文

南西-ビルマ-87:山内正文中将日記 2/2

南西ビルマ-458 インパール作戦間における山内正文中将日 記( 昭18.12.9~19.5.22)

| 《6月23日 雨 (久野村第十五)軍参謀長は状況変化のため、急ぎ軍司令部に帰還、薄井参謀に手紙を託す。小官、六月十日付参謀本部に転出、後任は柴田中将とのことなり。作戦の最中なり、予としては、名残惜しく後始末せざる気持ちにて遺憾なるが、大命止むを得ず。また、軍の企図通りに行かざりしためかと考えらる。柳田中将(弓兵団長)と同様に軍より交代を申請せしならん。薄井参謀に対し、コヒマ道突破せられ、インパール会戦継続の見込みなく、従って、このままにては補給上、作戦継続しがたきを述ぶ》 また、佐藤師団長と第十五軍の構想については、次のような感想を書き加えている。 《一、烈の軍名に従わざることに、軍は折れる。一、六月二十五日の軍令、いまだ攻勢を断念せず》 この日記中には、牟田口司令官の作戦指導がいかに血迷っていたかを、諸所に例証している。 《6月5日 雨後曇 軍より、左突進隊正面の敵が減少しつつあるにかかわらず、果敢なる攻撃に出でざるは軍として心外とする所なりと、激烈な電報あり、何に依りて敵が減少しありと言うや、砲兵の如き増加しあり。勝手なことをいう軍は、相手にせざる方が可なりという気持ちになる。 6月14日 雨一時晴 軍よりインパール攻略戦闘教令きたる。教令をだすばかりが能にて非ざるべし。しかして、何もかも各級指揮官の重責なりという。そんなことはいわずと知れたことなり。右突進隊(烈)の後退に関し、またも軍よりわからぬ電報きたり、返事せず、放置す。血迷える軍は相手にすべからず 6月15日 雨、夜にいりて強雨 軍命来たり、山本支隊正面の敵退却せるを以て、この機にインパールを攻略せんとし、師団をして当面の敵を撃破しインパールに突入し、両飛行場の占領を命ず。この兵力にて、いかにしてインパールに突入すべきや。例により、状況に全然合わさる命令なり。 6月16日 強雨 軍より攻撃督促の電報あり。『雲表陣地を攻撃せずにインパールへ向え』と。だれが雲表陣地など攻撃するものか。また、どこにそんなものがあるや》 この日記中には『インパール作戦に関する所見』として長文の批判を記している。そのなかには次の一項がある。 《今次作戦不成功の根本は、各種の反対ありたるごとく、(第十五軍)軍参謀長たりし小畑少将の転出もこれに関係ありたるがごとく、(第十五)軍司令官自ら各種の反対を押し切り、本来の作戦を絶対的なものとして強力にこれを決定に導かれたりと。又北に二個師(団)を用い、烈(第三十一師団)をコヒマに突入せしめ、祭(第十五師団)を道なき方面よりインパール西北に向かわしめ、弓(第三十三師団)と相待ち敵を包囲せんとする案に木下参謀の発案せる所にして、(ビルマ)方面軍の猛烈なる反対に会いたるも、(第十五)軍司令官の全面的に採決せらるる所となり、牟田口軍司令官の熱意各方面を動かし、今次の決行となりし由[以上(第十五軍)橋本参謀の(第十五)師団参謀長(岡田菊三郎少将)に洩らせる所]果して結果的に見て可なりや、将来幾多の研究問題を有しあり》 なお、烈の戦闘については、次のように記して賞賛している。 《右突進隊(烈)が約八十日、コヒマを遮断し得たるものは、一に兵団精神にあり、人力戦力の最大限を超越しあり》(岡田栄蔵編集『歩兵第六十七連隊文集』第三巻より) 6月29日、祭の山内師団長はルンション西南方4キロの地点に下がってきた。病状は腸結核に肺結核、咽頭結核を併発して重態であった。 6月30日、後任の柴田卯一中将が到着した。山内中将は寝たまま引継をおこなって、担架で後送された。 新師団長柴田中将については、祭(第十五師団)参謀長岡田菊三郎大佐は次のように書いている。 《7月3日朝、参謀長は今岡参謀とともにルンション西南方地区にたどりついたが、おりしも樹間から副官田中捨太郎中尉が突然あらわれた。田中副官はさきに新兵団長出迎えのため、ソクバオからメイミョウ方面へ派遣したのだ。副官は新兵団長の着任を報じた。つづいてあらわれた新兵団長柴田中将に対し申告の後、路傍の樹下で、参謀長は戦況、各部隊の状況を報告し、兵団現在の企図に関し具申した。しかるに、各部隊の戦力に言及すると、たちまちさえぎられた。新師団長は、その聴取を拒否された。簡明に述べることさえ許されなかった。 何しろ、歩兵中隊が生き残り二名というのもあり、十数名はざらだし、二、三十名となれば有力な中隊なのだ。重機関銃は最初、大隊に二挺で進発したのだが、今では一挺もない大隊もある。こういうことを一切聞かぬというのは乱暴な話だ。あえて孫子の名言を引用するまでもなく、今後の兵団統率に支障がある》 祭第六十連隊長松村弘大佐の記録にも、連隊の現有戦力を説明しようとすると新師団長は、 《「それを聞く必要なし」の一言を以て封じた。私は唖然として返す言葉もなく、無言のまま、しばし、去り行く兵団長の後姿を見送った。今、兵団長は、あえて部隊の実情を知ることを欲せず、これを無視して、爾後いかなる統帥によって、現在の難局を打開せんとするのであろうか》 まもなく、柴田中将は、 「新師団長としての着任の訓示は、インパールの敵軍司令部においてする」 と、豪語して、司令部の将兵を呆れさせ、冷笑の的となった。 佐藤師団長は柴田中将に着任の祝辞と合わせ、烈の実情をくわしく通告した。それは暗に、撤退の決意を促したものであった。柴田中将からは、なんの返事もなかった。 烈師団はミンタに向かってフミネを出発した。軍命令では、傷病患者はフミネの兵站病院に残して行くことになっていた。それを病院に交渉すると、患者に与える糧食がないから入院させられない、と断られた。またしても、(第十五)軍の命令は実行不可能であった。 フミネは山地の突端にあった。雲が切れて雨が止むと、山の裾に、密林のなかを流れる河が見えた。チンドウィン河である。兵たちはフミネに来て、初めて、その流れを見た時には、忘れていた喜びの声を上げた。 そこを越えれば、米があるのだ。兵たちは、よろめく足を踏みしめて、カバウ河谷に向かって斜面を下った。 だが、チンドウィン河はまだ遠い。雨季は最も激しい時期になろうとしていた。pp:226-233 |

柴田卯一中将は勇将型で、牟田口軍司令官からの要望で混成旅団長(マレーのクアラルンプール)から第十五師団長の命を受けて着任した。牟田口中将好みの同じタイプの将軍のようである。

柴田卯一中将の経歴:

福岡出身。1909年(明治42年)5月、陸軍士官学校(21期)を卒業。同年12月、歩兵少尉に任官。

1937年(昭和12年)8月、歩兵大佐に昇進。同年9月、歩兵第4連隊留守隊長に就任。1939年(昭和14年)1月、歩兵第104連隊長となり支那事変に出征。1940年(昭和15年)8月、陸軍少将に進級し歩兵第103旅団長に就任。宜昌作戦などに従軍し太平洋戦争を迎えた。

1942年(昭和17年)9月、第12独立守備隊長となる。1944年(昭和19年)6月、陸軍中将に進み、罷免された山内正文前師団長と交代し第15師団長に発令されインパール作戦に従軍。1945年(昭和20年)2月に待命となり、同年4月、予備役に編入された。同年7月に召集され、熊本陸軍予備士官学校長に発令され、終戦を迎えた。

|

師団長解任 烈師団司令部はタナンに到着、バラバラになっている後続の部隊をまとめるため、そして糧食を集めるために狂奔した。 7月9日、佐藤師団長宛に、第十五軍から「佐藤師団長をビルマ方面軍司令部付に命ず」との師団長解任の電報が届いた。 7月10日には、また電報がきた。それは、『後任師団長の着任を待つことなく』すぐ出発するよう促したものである。邪魔者は早く去れというような、佐藤師団長に対する悪感情が露骨に表れていた。 佐藤中将の去った後の第三十一師団は、コヒマで勇戦、撤退のしんがりを務めた宮崎繁三郎少将が指揮することになった。 7月10日、日没とともに、佐藤中将はタナンの師団司令部を出発した。この時、また、自分で直接、全軍の収拾にあたる決死を新たにした。 その心境を、次のように記している。 《鬼畜牟田口の部下たることを離れ、自由の立場において、いよいよ全軍撤収断行という、最後の目的達成のために活躍し得るので、絶大な勇気と希望に輝いていた。 今までは、行動でグングン押しまくるよりほかに、軍を動かす方法はなかった。もし意見具申でもしようものなら、必ず師団の名誉は汚辱され、戦没せる戦友の武勲まで抹殺されるのである。全軍救出のために一切の栄辱を超越してかかってはおるものの、兵団の名誉と部下達のたてた大功績とを、あくまで汚さないようにするためには、実に細心周到の注意が必要であった》 次の朝になって、第十五軍司令部から迎えのトラックに行きあった。迎えにきた大尉の話では、軍司令部に入る道の入口に休息所を設けて、久野村参謀長、高級参謀木下秀明大佐が出迎えるという。 案内役の大尉は、途中、軍司令部の内情を佐藤中将に打ち明けた。 大尉の話によれば、第十五軍の内情は奇怪きわまるものであった。 牟田口軍司令官がでたらめな命令を出すので、参謀が実行できなことを説明すると、とにかく、命令だけ出しておけ、と命じた。参謀はやむなく、気休めだけでよろしければ出します。と承知した。 また、事情を説明しようとしても、全く聞こうとしないで、頭から、怒鳴りつけた。参謀は牟田口軍司令官のいう通りの命令を作って出すほかはなかった。 こうして、でたらめな命令が乱発された。 牟田口軍司令官は何かあると、すぐに「抗命罪にしろ」とか「軍法会議にかけろ」と怒鳴りだした。この怒号の絶え間がなかった。 第十五軍司令部でも、幕僚などの上級将校は別として、多くは飢えと病気に悩まされていた。 その上、牟田口軍司令官の急変する感情のままに追い使われ、叱り飛ばされるので、神経まで疲れていた。 司令部のあるところにも、日夜、遠雷のような砲撃の音が聞こえてきた。最近では一層激しくなってきた。 それに加えて、毎日早朝、山の尾根の方から牟田口軍司令官の柏手を打つ音が響き、気違いじみた調子でしかも大声で祝詞を読む。それが三十分以上はつづいた。 牟田口軍司令官の神懸かりはすでに有名であったが、神懸かりから、頭へ来たと、司令部内で噂された。 こうした話を聞いた時の佐藤中将の印象を、回想録では次のように記している。 《いやしくも陸軍中将の参謀長(久野村)がおり、大佐の高級参謀(木下)がおるのに、全く判断がつかぬほどの妖怪性を帯びている軍司令部である。〝気違い〟を正気の人と思って、服従していると、それらの者までが、全く同様の精神状態に堕ちてゆくところに、医学的にも問題があるのではあるまいか。とにかく根本は、ことごとく道徳の欠如からくる退廃であって、戦慄を禁ぜざるを得ない》 佐藤中将のトラックは、途中で烈師団の加藤参謀長と常松軍医部長に会った。烈師団の実情を報告するために第十五軍に行った帰りであった。 加藤参謀長は意外なことを報告した。 牟田口軍司令官は前線視察に行かれて不在であり、各幕僚も多忙で会えない。佐藤中将は休息所で休息後すぐ出発してもらいたい。なお休息所には、高級参謀の手紙が用意してあるとのことであった。 常松軍医部長の報告は、第十五軍司令部で、佐藤中将が神経衰弱であるとの診断書を書くことを強要された。 第十五軍の軍医部長は、これについて、佐藤中将がラングーンに行って、軍法会議にでもなると厄介だから、予め診断書を提出して、無事にすませたい、と説明した。常松軍医部長としては不審であり、納得できなかったが、上級者に強要されたので止むなく診断書を書いた。 佐藤中将は回想録で次のように書いている。 《軍令部の奴らは、牟田口をはじめ、久野村参謀長も木下高級参謀も、烈師団長が正式に抗命罪を犯しているなどとは決して思ってはいないのだ。ただ、予の決然たる態度に恐れをなし、憎くもあるし、復讐的に、とにかくそういうことをしたと思う。 しかも、久野村も木下も、軍司令官がそういうならば仕方がないじゃないかという程度に、牟田口に同調したと思う。 インド解放、大東亜戦争は自分が完遂してみせるなどと、誰よりも偉がって、この大作戦をやった牟田口軍司令官閣下の心のなかは、なんと、こんなごまかしばかり。全く子供のような仕掛けしかできないのである》 佐藤中将は胸中に期するところがあるかのように、(第十五)軍司令部に行くことを命じた。ミンタを過ぎてからは、道のぬかるみは、ますますひどくなり、トラックの車輪が泥に埋まって進行が遅々として進まず、その泥にまみれて、死体が点々と散らばっていたので随行の兵に命じて死体を埋葬させた。 そのため時間がかかった。 7月12日午前二時過ぎに、(第十五)軍司令部の所在地に到着した。休息所には、歩哨が立っていたが、出迎えるはずの久野村参謀長と参謀一名は、佐藤中将の到着が遅いので宿舎に帰った後だった。 しばらくして、高級参謀・木下秀明大佐が出て来て、発熱のため出迎えができなかったことを詫びた。久野村参謀長を起こしたが、腰がフラフラして歩けないから失礼するとのことだった。牟田口軍司令官は山本支隊に行き今夜はそこにいる、と報告した。 佐藤中将は木下高級参謀に、第十五軍の無責任を追及し、この事態を収拾しろ、その方法として、五つの項目を挙げた。のちに佐藤中将の書いた『烈兵団作戦概況』には、その五項目を次のように記している。 《直チニ「タウンダット」及ビ「トンヘ」ニ三十隻ノ折畳舟ヲ急派シ、コレニ依リ「チンドウィン」河左岸「ビルマ」領内ヨリ糧秣ヲ蒐集シ、且ツ患者其ノ他ヲ「ビルマ」領内ニ異動セシムルコト。 直チニ舟運ニヨリ「タウンダット」及ビ「トンヘ」ニ糧秣及ビ軍靴ヲ輸送シ、烈兵団及ビ祭兵団ニ補給を実施スルコト。 先ズ烈兵団主力ヨリ「チンドウィン」河左岸ニ撤収セシメ、祭兵団ヲ烈兵団一部ノ掩護下ニ「ホマリン」「タウンダット」要スレバ「シタン」方面ヨリ撤収セシムルコト。 「ウントウ」-「ビンレブ」―「パウンピン」道上ニ急速ニ兵站線ヲ施設セシムルコト。 烈兵団司令部ヲ「ミンタ」ニ移動セシムルガコトキハ、イズレノ地点ニモ糧秣皆無ノ現況ニオイテ不可能ナルコト》 木下高級参謀は即座に確約し、タウンダットには、小蒸気船で七十トンの糧食を発送した、と答えた。 佐藤中将は、これからラングーンに行く途中、それを実行しているかどうか確かめながら行く。もし実行していなければ、ここに引き返してくるぞ、といった。 佐藤中将は、この時のことを回想録に、次のように記している。 《よほど自分を恐ろしがっている様子であった》 しかし、木下高級参謀には悪い感情をもっていなかった。 その翌朝(7月13日)の第十五軍司令部の異様な状況を、情報班の中井悟四郎中尉は『歩兵第六十七連隊文集』第二巻に、次のように記している。 その早朝に牟田口軍司令官は司令部にいた。前夜、前線視察に行ったというのは嘘で、佐藤師団長を恐れて、隠れていたのであった。 《烈兵団長が退いて行った翌日、司令部将校は全員、この神々の座というか、かの祝詞の座付近に集合を命ぜられた。ふらつく足を踏みしめ、弱った将校の手を引きながら、ようやくの思いで登りつめた頂上に、十坪ばかりをきれいに地均しし、その上に白砂を二寸ぐらいの厚さに敷き詰め、周囲には青竹を風流に切って、粋な籬(まがき:間垣)をしつらえ、丸太を美しく削って鳥居を建ててある。 副官の話によると、軍司令官の遙拝所だそうだ。毎早朝、彼はここに土下座して、在天の神々に対し、おのれが武運を守らせ給えと、叫び続けるのだそうだ。もう彼の頭には神頼み意外の良策が浮かんで来ないらしいのだ。 しばらく待たされていると、軍司令官が出て来た。そして、あるいは激しく、あるいは悲痛な声をあげ、時には涙声さえまじえて、山上の垂訓ならぬ訓示を始めたのである。 「諸君、佐藤烈兵団長は、軍命に背きコヒマ方面の戦線を放棄した。食う物がないから戦争はできんと言って勝手に退りよった。これが皇軍か。皇軍は食う物がなくても戦いをしなければならないのだ。兵器がない、やれ弾がない、食う物がないなどは戦いを放棄する理由にはならぬ。 弾丸がなかったら銃剣があるじゃないか。銃剣がなくなれば、腕で行くんじゃ。腕もなくなったら足で蹴れ。足をやられたら口で噛みついて行け。日本男子には大和魂があるということを忘れちゃいかん。日本は神州である。神々が守って下さる。毛唐の奴ばらに日本が負けるものか。絶対に負けやせん。必勝の信念をもってやれ。食物がなくての命のある限りやり抜くんじゃ。神州は不滅であることを忘れちゃいかん」 この声涙共にくだる一時間余りの長広舌のため、あちらでも、こちらでも脳貧血を起こして卒倒する者が続出した。高橋、薄井の両参謀も倒れた。それでも彼はいっこうに山上の迷言狂訓をやめようとしなかった。神州不滅論も時により結構だが、栄養失調の私達将校には立って居ること自体が懸命の努力なのである。大尉以下の下級者には、人間が食うような物は何一つ当たらないのだ。ようやくにして訓示も終わり、彼は専属副官を従えて軍司令官宿舎の方へ帰って行った。私達は救われた思いで、それぞれの瀬降り(せぶり:川原に張った天幕)へ帰ったのである。 このころは、もう軍司令部としての機能は麻痺してしまって居た。重症患者が半数を越し、他の半数もどうにか起きて居られるに過ぎない患者なのだ。参謀達も、戦闘指導だ、やれ後方兵站の確保だと、出払って不在の者が多く、軍司令部はひとしお、さびしくなりはてていたのである》 7月15日、佐藤中将はビルマ方面軍の中参謀長に次の電文を送った。 『小官は林司令部(第十五軍司令部)において、比較的良心的なる木下参謀に対し、爾後における作戦推移と建設に関して若干の指導をおこない、チンドウィン河よりする補給と、チンドウィン河の交通設備に関し必要なる指示をおこない、その実行を確認しつつ、逐次南下し、本十五日カレワに至れるものなり』 木下高級参謀は佐藤中将の指示した補給と輸送についての五項目を確実に実行した。佐藤中将も、はじめて満足したことが、この電文の別の部分にあらわれている。 また、佐藤中将は烈の加藤参謀長に次のような電報を発した。 『林司令部(第十五軍司令部)は小官の一身上に何事か起こるごとく誇大に吹聴し、威嚇的態度をとりあるも、これらは彼らの妄想に過ぎず、小官は烈(第三十一)師団のみならず、林集団(第十五軍)全軍を自滅より救わんがため、爾後ますます、たんたんたる大道を突進し、必ず成功するものと確信しあるをもって、幕僚及び各部長は、小官とともにありし時と同様の殉国の決意をもって、職責に邁進せよ。 各部隊長にも右の旨通報し、上下協力一致し、すみやかに将兵に希望と光明を与え、ますます士気を鼓舞し、難関を突破するよう、ただちに伝達せよ。 佐藤中将は今後とも、烈(第三十一師団)兵団と共にあり』 佐藤中将はカレワからチンドウィン河を越えて、ビルマの古都マンダレーに出た。ここで、インパール作戦が正式に中止されたことを知った。 7月5日、インパール作戦中止を、ビルマ方面軍が第十五軍に命じた。 マンダレーでは、どこへ行っても、第十五軍司令部の腐敗堕落の話を聞かされた。マンダレーに近いシュウェボには第十五軍の設けた慰安所がある。第十五軍の参謀達はあの悲惨な敗戦の最中に、その慰安所の特定の女を持っていたという。 佐藤中将は、一路、ラングーンに急いだ。途中の宿泊地では、盛んに歓迎された。師団の将兵を救うために抗命撤退した〝時の英雄〟であった。しかし、行く手には大きな罠が仕掛けられているのを、佐藤中将は知らなかった。pp:234-247 |

隷下の三師団司令部は当然ながら作戦の無謀なること、補給の重要性を具申したが、第十五軍司令部はそれらを全て無視して作戦が開始された。しかもその年の雨季が間近、作戦開始約二ヶ月で例年よりも早く雨が降り出した。

さらに、牟田口軍司令官は、奇想天外な鵯越作戦、成吉思汗作戦を得意になってぶち上げたが、それらは作戦発起直後に惨憺たる結果をもたらし、将兵たちを消耗させた以外の何物ももたらさなかった。

そのうえ、日本軍には制空権はすでにない。日本軍は大本営に至るまで連合軍航空戦力に対する認識が欠如し、その威力充実に無知であった。連合軍側は、空輸による敵地後背地への挺進隊の侵入・急速な円筒陣地構築による日本軍補給路の遮断、新鋭機・大型機の投入増加で、空輸作戦に基づく兵員・武器弾薬・糧秣の輸送、戦傷者の後方搬送など機動力の発揮・向上が著しく広範囲にわたり展開された。

これに対して日本軍は、険しい山岳地帯を人力による密林伐開して山道を造成して進むため、遅々として進まず、重火器類携行は最小限、加えてわずか二十日分の携行食糧、それらを全て人力で搬送、その後は敵地で武器弾薬・糧秣を奪取するという旧来の急速突進・夜襲による大和魂・皇軍魂の肉弾攻撃という時代遅れの戦術で勇戦苦闘を強いられた将兵は圧倒的な連合軍側の重火器・戦車攻撃、空爆の前に屍をさらした。

激しい雨季に突入、佐藤師団長は、糧秣・武器弾薬が尽きた師団の退却を決断した。泥濘のなか、将兵たちは、マラリヤ、赤痢その他さまざまな疾病に悩まされ、半病人となって退却、彷徨って復路は白骨街道と化した。

生き残りの将兵達の貴重な記録にはそのすさまじい惨状が記されて残されている。それを読むたびに、涙があふれ、何ともいえぬ怒りがこみ上げてくる。

牟田口廉也というひとりの男の強烈な功名心と執拗な狂気が、第十五軍幕僚達、その上部機関のビルマ方面軍、南方軍、大本営を巻き込み、それに東条英機の政略的意図が絡んで暴風と化し、その被害は日本国内のみならず、東南アジア・太平洋全域に拡がった。

第十五軍司令部は、牟田口軍司令官の狂気、怒気、神懸かりに萎縮してひたすら低頭・追従、司令部としての機能を果たすどころか、戦況を無視した実行不可能な命令を乱発して苦闘する実戦部隊を混乱させた。牟田口軍司令官は、佐藤師団長が第十五軍司令部に到着すると、居留守を使い隠れて会わずという卑怯な態度、久野村参謀長も同様であった。

師団長は親補職である。牟田口軍司令官は、天皇の名の下に皇軍精神を煽ったが、天皇自らが親しく補職する重要な職である師団長をこのような態度で遇すること、さらに意見を異にし正論を具申する隷下三師団長の更迭を要求して自らの意に添う単純猛者を後任に据える行為は、天皇の尊厳を冒涜する者であると指摘する骨太の者は日本軍にはいなかったようだ。

祭師団後任師団長柴田卯一中将は、現地到着後、参謀長、連隊長からの兵力の現況の聴取を拒否するという、戦場の常識からは考えられないような行動をとった。これも牟田口軍司令官同様、勇猛だけが取り柄で、前線における戦闘認識を全く持たない、軍人としての基本認識失格の欠陥将軍であったことに唖然とする。

弓第三十三師団の後任師団長田中信男中将については、『インパール作戦 その3』で述べたが、牟田口軍司令官と同類ではなかったようだ。

佐藤師団長が出発して去った後、牟田口軍司令官の神懸かりで昂揚した支離滅な山上の垂訓ならぬ〝山上の迷言狂訓〟の長広舌に晒されて倒れる者続出という惨憺たる状況であった。

このような牟田口軍司令官の狂気、執念、傲慢を諫め、諭す者も上層部機関には居らず、牟田口軍司令官のいうままに第十五軍参謀長や隷下三師団長の更迭に同意し、傍観者であり続け、奸策を弄して自らの果たすべき責任から逃避し続けた。

| 精神異常者 7月22日、佐藤中将はビルマの首都ラングーンに到着、ビルマ方面軍司令部に行った。河辺軍司令官に会うつもりで居ると、迎賓館と呼んでいる将官用の宿舎に高級副官が案内して帰って行った。ただそれだけだった。 佐藤中将は、この時の感想を、回想録に次のように記している。 《このころの気持ちには、河辺君などは僕の眼中にはなかったのだ、僕の兄貴分の小磯大将が内閣を組織したので、わが輩の眼は国内外の情勢に向かっていた》 牟田口軍司令官同様、河辺中将も会見を避けているのが明らかに感じられた。 高級副官によれば、河辺軍司令官は大将昇進の内命を受け、陸軍大将の名刺を用意している、とのことだった。 河辺軍司令官は宿舎にいた。 佐藤中将はラングーンに着くまでに、戦況報告のため、『烈師団作戦概要』を作っておいた。 それを河辺軍司令官に対し、持ち前の大声で朗読しながら説明した。 6月21日、ルンションの天幕で久野村参謀長との会見した時の状況を次のように書いている。 《軍参謀長はすでに実見せるところにより烈兵団諸隊の実情尋常にあらざるを承知しありしため、フミネよりする補給を承認し、さらにタム方面に移動せしむるがごとき口吻をもらして相別れたり。実に前代未聞の複雑怪奇なる命令とともに、補給に関し全く無責任なる態度に驚かざるを得ず。この夜(六月二十一日)軍参謀長は師団司令部の位置に露営し、翌二十二日出発帰任し、二十三日午前中、烈兵団は爾後ミンタに集結すべき命令を受領せり》 久野村参謀長は、あのルンションの夜の天幕の中で、フミネまで南下して糧食を補給することを、佐藤師団長に承認を与えた。そして、フミネの南のミンタに集結するように指示した。このように佐藤中将は確信している。 翌23日朝、久野村参謀長は軍司令部に帰った。23日はミンタ集結命令が発せられた。これらは誤りのない事実であった。 とすれば、佐藤中将には抗命という罪も、無断撤退の違反もなくなる。 河辺軍司令官は当惑したように、「それは知らなかった」といった。 佐藤師団長が報告を終わると、河辺軍司令官は「貴官の身体検査をするように命令してあるから、健康診断を受けてもらいたい」といった。佐藤中将は宿舎に帰ると、ビルマ方面軍高級参謀青木一枝大佐を呼びつけて、「身体検査をして、わが輩を神経衰弱にして、軍法会議をやったらいい」というと、酒焼け顔の青木大佐は「命令ですから受けて下さい、軍法会議に出すと、ビルマ方面軍に傷がつくのです」、と内情を打ち明けるとともに、南方軍からも和知参謀副長が軍医を連れて来ている、といった。佐藤中将は、第十五軍とビルマ方面軍の間で何か隠謀が画策されていることを感じた。 7月24日 ビルマ方面軍鎌田軍医部長が軍医三名を従えて、迎賓館に身体検査に来た。そのなかには、和知参謀副長の連れて来た若い大尉の精神科医が混じっていた。 佐藤中将に対して、軍医らが戦況について質問、久野村参謀長との会見内容について、詳細に質問し、あるいは間をおいて、突然、むしかえして質問したりした。佐藤中将の供述の真偽を確かめ、あるいは矛盾を見つけ出そうと懸命になっていた。 佐藤中将は『作戦概要』を示して説明した。 二日目(7月25日)も同様のことがおこなわれた。 三日目(7月26日)。軍医らは佐藤中将の身体を、いろいろ診察、最後に脊髄から液を採った。精神異常の検査のためであった。 四日目(7月27日)の朝、佐藤中将は先手を打って鎌田軍医部長を呼びつけた。佐藤中将は、いうべきことを紙に書いて用意し、それを読み上げた。その内容は、佐藤の精神状態には異常はないこと、それを精神異常者としようとするのは、牟田口軍司令官と久野村参謀長の隠謀であること、その理由としては、佐藤を精神異常者として、インパール作戦の責任を負わせようとするためである、とした。 「牟田口は陛下の軍隊を、自分一個の野心のために使い、皇軍を私兵扱いにして虐殺した。牟田口は反逆者である。河辺軍司令官もまた同罪である。わが輩は、彼らを徹底的に糾弾してやる。貴官は、かりにも、事実を歪めた報告をしたら承知せんぞ」 その翌日、7月27日、ビルマ方面軍中参謀長が参謀一名を連れて、命令伝達に来た。 「命令を伝えます。『命令により、法務部長をして貴官を調査せしむ』」 中参謀長は「調査といっても、ご心配要りません。法務部長は旭川師団で閣下とご一緒だった坂口大佐です」 と言って逃げるように出て行った。 午後になって、法務部長坂口大佐が調査に来た。単独であった。 坂口大佐は尋問を始めると、佐藤中将は『作戦概要』を与えて、自分の言いたいことは、ここに全部書いてある、といった。坂口大佐は「それでは、それを拝借して、私が聴取書を作っておきます。あとでご訂正ください」と尋問を打ち切った。 7月29日。坂口大佐から聴取書が届けられた。手紙が添えてあった。それには、命令で今すぐメイミョウに出発し、二、三ヶ月はラングーンに帰れなくなった、としてあった。抗命の事実の有無を、第十五軍と烈師団の幕僚から調査するためであった。 《この度の件、メイミョウで決裁を仰ぎ、結果は法務部員より閣下に伝達させます。お約束の聴取書、原稿のまま、差し上げます》 聴取書の内容は、佐藤中将の『作戦概要』と、ほとんど同じであった。坂口大佐の手紙は次の字句で終わっていた。坂口大佐の好意と温情が感じられた。 《閣下の武運長久を祈ります》 pp:248-260 |

ラングーンに到着した佐藤中将に対するビルマ方面軍の対応はきわめて冷たく、異常である。しかも南方軍から和知参謀長が軍医三名をつれてきていた。そして彼ら軍医により三日間にわたり繰り返し尋問が繰り返され、身体検査がおこなわれ、最後に脊髄から液を採った。精神異常の検査のためだという。

それが済むと、ビルマ方面軍中参謀長が法務部長による調査の尋問が命ぜられ、旭川師団で旧知であった坂口法務部長の尋問を受けた。その後坂口大佐は裏付け調査のため第十五軍司令部と烈師団幕僚達の所に出張に出掛けた。その出発に際し、聴取書の原稿と手紙を佐藤中将に届けた。烈師団のコヒマ撤退以来の佐藤中将に対する好意を行動で示したのは坂口大佐ひとりであった。

その理由は次項「戦いの跡」において、牟田口軍司令官とビルマ方面軍司令官河辺中将及び幕僚達が、自分の身を守り、インパール作戦の責任を逃れるためのさまざまな策謀・策動を著者は推理している。

| 戦いの跡 そのころ、佐藤中将は迎賓館に軟禁状態におかれていた。外部からの出入りや通信は禁止され、手紙は没収された。しかし、おとなしく閉じ籠もってはいなかった。同盟通信社は日本山妙法寺などを訪れては食事を共にし、手紙の発送を頼んだ。軍政監部の秋山修道司政官と釣りをしたり、第五飛行師団長田副中将が招宴を催したこともあった。 こうした間に、佐藤中将は、抗命問題は、ルンションでの暗夜の久野村参謀長との会談に起こったことになっていることがわかった。 6月26日、牟田口軍司令官はビルマ方面軍からの命令を受領した。それには、コヒマ=インパール道の遮断を続けること、その他をそれまでと同様に強く要求していた。この電報は27日朝には、烈師団にも通報された。 第十五軍は困り果てた。祭師団の右突進隊はコヒマ=インパール道上のミッションに進出していたが、21日には撤収して、すでにウクルルに後退中である。また宮崎支隊はマラムを英軍に突破されてから、その所在もわからない。フミネにさがった烈師団の主力は衰弱しきっていて戦闘に使えない。 第十五軍では、牟田口軍司令官、久野村参謀長、その他二、三の幕僚が極秘のうちに協議した。その結果、コヒマ=インパール道を遮断できないことを報告するために、烈師団の抗命退却を理由とすることとした。 さらに《インパール攻略失敗の最大最終の責任も、佐藤中将の抗命独断行動にあり》とすることにした。 その口実を研究した結果、(ルンションでの)6月21日夜の(第十五)軍参謀長(久野村中将)が提示した軍命令を、佐藤中将が実行しなかったことにした。そのため、インパール道遮断は不可能になったというのだ。(第十五)軍参謀長が烈師団の退却南下を了解し、さらにミンタ集結命令を出したことなどは、なかったことにした。 だが、23日に第十五軍から烈師団に出したミンタ集結命令を、ビルマ方面軍が全く知らずに、26日の命令を出したということはおかしい。しかし、実際には河辺軍司令官はこうした事情を知らなかったのである。それから推察すると、ビルマ方面軍の中に、牟田口軍司令官と共謀する者がいたためとも考えられた。 ともあれ、佐藤中将を精神異常にすれば、インパール道解放の責任を押し付けられるばかりでなく、インパール敗戦の原因は、佐藤中将が無断退却したため、北部戦線が崩壊したからだといえるのだ。 佐藤中将は回想録に次のように書いた。 《実に聖代の奇怪事にして、到底常識を以て解すあたわざる狂乱なり》 インパールから退却する敗残兵の収容が一段落する頃には、凄まじい雨足も遠のいた。9月下旬、雨季が明けた。 インパールの敗戦の結果、第十五軍は戦力を失って、崩壊の間際にあった。大本営はビルマ方面軍司令部、第十五軍司令部、各師団などの首脳部の人事を一新し、軍を再建しようとした。 10月、ビルマ方面軍の人事異動が発令された。 河辺、牟田口軍司令官は参謀本部付を命ぜられ、久野村、中の両参謀長も更迭となった。 11月7日、ビルマ方面軍法務部長坂口大佐が軍法会議の判決を伝えた。不起訴、少しも罪にはならない、という。 佐藤中将は、「それでは、牟田口、河辺を反逆者として自分が告発するが、よいか」と問うと、法務部長坂口大佐は「それは上司の命令がなければできません」と答えた。 佐藤中将はこれについて、回想録に、次のように所感を記している。 《これで事件は解決したことになった。しかし、いかにも奇怪な事件であった。軍法会議がどのようにおこなわれたのか、精神異常の診断はどうなったのか、何もかも、曖昧であった》 しかし、このような結末にしたのは法務部長坂口大佐の意図でもあったようだ。 牟田口軍司令官は、自分の考えに反対する者は、すぐにも軍法会議にかけて処罰したがるくせがあった。 第三十三師団長柳田中将がインパール作戦中止の意見を牟田口軍司令官に送り、第三十三師団の前進を控えさせた。これは抗命であると考え、柳田中将を更迭し、軍法会議にかけることを考えた。軍刑法では、抗命のなかに不服従を含んでいた。牟田口軍司令官は第十五軍法務部長相内禎介大佐に尋ねたが、相内法務部長は、捜査すべきでない、とその理由を説明すると、ものわかりよく了解した。 佐藤中将の事件が起きた時は、牟田口軍司令官は強い態度をみせ、はじめから相内法務部長に〝捜査すべし〟と命じた。相内部長も、柳田、佐藤の両者の行動に違いがあるのを知っていた。また、佐藤中将が軍司令部に対して、不服従の通告をしてきたのを注目していた。 相内部長は次のような意味のことを答えた。 「……軍の軍法会議検察官は、将官に対して捜査権を有しません。このため、陸軍大臣に連絡して、相内を高等軍法検察官兼務ということに発令して下さい。そうすれば、ただちに捜査を開始し、場合によっては、相内の職権で拘留しましょう。起訴もしましょう」 このように答えたのは、腹のなかで、牟田口軍司令官が東京に連絡するようなことはしないだろうと見ていたからだった。 牟田口軍司令官は質問した。 「高等軍法会議検察官として捜査の結果、起訴となればどうなるか。裁判はどこでおこなわれるのか」 「当然、東京の高等軍法会議であります。法律上は、現地出張裁判ということも違法ではありませんが、事実上は不可能です。なんとなれば、中将を裁判するには、高等軍法会議の法務官二名のほかに、判士として中将以上三名、うち一名は必ず大将の判士が必要です。司令官は判士になれません。従って、出張するだけの裁判機関の構成ができません」 「第十五軍の軍法会議はできなくても、上級のビルマ方面軍、または南方軍の軍法会議でも中将の裁判はできないのか」 牟田口軍司令官はしつこく追及した。相内部長が、 「法律上、不可能です」 と、答えるとひどく不満な色を浮かべた、そして、いかにも諦められないようにいった。 「高等軍法会議兼務のことは考えてみる」 数日後、牟田口軍司令官は相内部長に白扇をもたせてよこした。それには孟子の言葉が書いてあった。 牟田口軍司令官が自分で書いたもので〝さたやみにした〟という意味にとれた。 ところが、その後にビルマ方面軍の坂口法務部長が捜査を始めた。それは、牟田口軍司令官がビルマ方面軍司令官河辺中将に対して、強固に要請したためであった。ビルマ方面軍軍法会議によって佐藤中将を捜査し、訴追させようとした。軍法会議法には、それができる規定があった。それは、あらゆる手続きは、管轄が違っても効力を失わずという規定であった。従って、高等軍法会議の管轄事例を、軍の軍法会議でやっても、違法なりに有効だということになっていた。 もう一つの規定は、交通断絶地の軍法会議は管轄規則にこだわらないということであった。それによって、高等軍法会議の管轄事件である将官に対する裁判をおこなおうとした。 しかし、ラングーンを交通断絶地としたのは、なんとしても無理なこじつけであった。ラングーンは無条件降服の日まで、交通断絶したことはなかった。このような無理をしてまで、佐藤中将を軍法会議にかけようとしたのは、牟田口軍司令官の強い要求のためであった。 したがって、坂口大佐の捜査には、一応の根拠があった。捜査の結果、佐藤中将には外形上の事実として抗命行為のあることが認められた。しかし、その当時、佐藤中将は過労のため、心神喪失の状態にあったと判断された。この精神鑑定は、検察官の嘱託、または命令によっておこなわれたものであった。 この結果、刑法第三十九条第一項によって、責任がないという理由で不起訴になった。このため裁判機関、つまり軍法会議の裁判を受けることなく、事件は終結した。 佐藤中将は坂口部長から不起訴の通告を受けた時には、不満の態度を示した。それは、法廷に出て正邪を明らかにしたがったからだ。しかし、この結末には、坂口部長の苦心の工作があったと見られている。 坂口部長は牟田口軍司令官の要求の無理なことは知っていた。また、佐藤中将の立場も了解していた。しかし、佐藤中将が不服従を宣言し実行したことは不問にすることはできなかった。そこで捜査はしなければならないが、裁判にかけてはならないと考えた。裁判の結果、有罪となれば、抗命罪は死刑、無期、または十年以上の禁固である。 ところが、師団長は天皇が親補する職である。師団長を処罰するのは、天皇に誤りがあったとすることであり、天皇の神聖を犯すことになる。だから、精神異常、つまり心神喪失ということで不起訴にして、事件を片付けるのも一つの方法と思われた。しかし規定通りに高等軍法会議検察官の捜査を受ければ、どんな結論になるかは予測できなかった。抗命は重大な問題であるからだ。 坂口部長は、無理は承知の上で、ビルマ方面軍軍法会議で処理することにした。そして手続き上の誤りは、法務部長兼首席検察官である坂口大佐が自分の責任とすることにする覚悟だった。このような意図であったが、実現までには、なお困難があった。殊に、牟田口軍司令官の監視がうるさかった。実際に不起訴の結論が出たのが、十一月になったのは、そのためでだった。 十月にビルマ方面軍首脳部の人事異動があり、河辺、牟田口両軍司令官がビルマを去り、新任の軍司令官木村兵太郎中将、田中新一参謀長が着任して、坂口判決を実現させることができた。 このように経過を見てくると、佐藤中将を精神異常者としようとしたことは、軍法会議を避けるためであったといえる。 その証明になるものは、烈師団の常松軍医部長が語った言葉である。それによれば、第十五軍の司令部で、強要されて診断書を書いたという。それは、佐藤中将が精神異常をきたしているという診断である。それを書かなければ、佐藤中将は軍法会議で抗命罪になるといわれたのだ。 牟田口軍司令官が佐藤中将を抗命罪にしたいのなら、精神異常の診断書を書かせる必要はない。 しかし、それを書かせたのは、牟田口軍司令官に、その必要があったのではなかろうか。その第一の理由は、軍法会議になると、佐藤中将がどのようなことをいいだすのかがわからなかった。少なくとも、牟田口軍司令官や第十五軍の不利になるのは明かであった。 軍法会議で目的を達せられないとなると、佐藤中将を精神異常者に仕立てることが必要になった。佐藤中将が異常な行動をとったからこそ、インパール作戦は敗退したことにするためであった。この隠謀に、河辺軍司令官も加担した。インパール敗戦ということでは、河辺軍司令官も共同責任者である。このため、佐藤中将の健康診断を実施させた。南方軍が参謀副長と軍医を派遣したのは、天皇をはじめ上級責任者に累を及ぼさせないためであったろう。 軍医の診断の結果は、佐藤中将に異常を認められずとしてあった。ビルマ方面軍の鎌田軍医部長は、佐藤中将に約束した通り、医者としての厳正な態度を守った。 《全くばかばかしい話ではあるが、しかし烈師団長佐藤中将はコヒマの時から、でたらめ軍司令官など、てんで相手にしていなかったことは、抗命罪以上のものであったのだ。ただ予は、この匪賊どもの乗ずるすきを与えなかっただけである》 佐藤中将は、自分自身に、抗命罪どころか、それ以上の考えのあったことを認めている。牟田口中将を悪賊(原文では匪賊)と極言している。これは相手が正しくなければ、それが上官上級者であっても、断じて戦い、正論を貫くべきだといっているようである。 佐藤中将は、これで事件は終わったと思い、近いうちに内地に帰れるものと信じた。内地に帰ったら、インパール作戦の真相を明らかにし、責任者を糾弾しようと考えた。 ところが、予想外の命令が伝えられた。11月22日、佐藤中将は待命となり、(翌)23日付を以て予備役に編入された。 これは日本陸軍にかってない異例のことであった。師団長は親補職であるから、一度は必ず内地に帰し、天皇の報告をした後でないと、予備役編入はできないはずであった。 佐藤中将は、現地で予備役となったばかりでなく、即日招集され、ジャワの第十六軍司令部付を命ぜられた。これは、佐藤中将に真相を暴露されることを恐れた者が、策動したためであることは明かであった。その上、隠謀者の一味は、天皇の親補職の任免まで勝手におこない、しかもそれを天皇の命令とした。 伊藤正徳*著『帝国陸軍の最後』(死闘篇)の中には、次のように記してある。 《部下一万を救った業績と判断とは、佐藤師団長の人に将たる資質を証明したが、遺憾ながら、上司に反攻し、皇軍八十年の統制の伝統を破り、不可侵の軍律を犯した事実は掩うことが出来ない》 このような見方をするのが戦史の一般である。佐藤中将が抗命をあえてした行動と、その原因を作った事情や最後の人事の不正とは、いずれが〝伝統を破り軍律を犯し〟ていることになろうか。もし、真正に軍法会議にかけるとすれば、それは佐藤中将ではなくて、牟田口軍司令官だといえるのではないだろうか。pp:261-271 |

*伊藤正徳の経歴は、次の通りである。

大正2年(1913)慶應義塾大学理財科卒業、時事新報社入社。以後中部日本新聞主筆、共同通信社理事長、日本新聞協会理事長、時事新報社長、産経新聞顧問等を歴任。1961年菊池寛賞受賞。

大正から昭和にかけて時事新報の海軍記者として黒潮会に属して活動、戦後は第二次世界大戦の戦記を執筆。

『連合艦隊の最後』などのベストセラーを世に送った。海軍のブレーントラストの一員であり、本人は"海軍のフレンド"と称していた。記者生活の傍ら、母校慶應義塾大学で軍事学の講義を受け持っている。

彼は、海軍記者であり、海軍にはそれなりに人脈があったろうが、果たして陸軍についてはどうだったのか。

その彼が『帝国陸軍の最後』(全5巻、文藝春秋新社、1959-61 のち角川文庫、光人社NF文庫)を出版している。

昭和34年から36年である。陸軍の戦場に従軍した経験はない。

伊藤正徳は陸軍の複雑怪奇な内部事情については、それなりに理解していたのかもしれないが、海軍御用達記者である。戦記ものを読むときには、その著者のバックグラウンドをチェックする必要がある。

その点、筆者が『インパール作戦シリーズ』で紹介した丸山静雄や高木俊朗は実際にインパール作戦参加していること、しかも現地軍司令部詰めではなかったので、戦記関係資料に対するアプローチも違い、資料収集・分析力は高い。それに比して、高木俊朗が引用した伊藤正徳の佐藤幸徳中将に対するコメントは、戦後生き残った旧陸軍軍人が警察予備隊、保安隊、自衛隊への再就職組からの資料提供者の策謀の影がちらつくとともに、旧日本軍に対する考え方の違いを示している。

インパール作戦については、ビルマでインパール作戦に参加し生き残った者達が、個人であるいは連隊として多数の記録を残し、公刊されている書物も多い。その一方で、旧陸軍の名誉を保持しようとする者の雑誌等への意見発表や自衛隊での講演などがあることを、著者は前回紹介した『インパール』の「戦記の中の真実」―あとがきにかえて-で紹介している。

| 佐藤中将は精神異常問題について、回想録の次のように記している。 《佐藤師団長更迭の申請に対し、東条より『三人の師団長を更迭するということは、軍の統帥に異常なきや』との詰問の電報があった。これに対し、ビルマ方面軍はうっかりして、第十五軍の統帥に異常なき旨の返事をしてしまった。 その結果、東条より、 『よく佐藤中将を取り調べてみよ。もし精神に異常がないようであるなら軍法会議もまたやむを得ない』という電報があった。そこで、ぼんやり牟田口の電報を中央に取り次いだ南方総軍もあわてだし、どこまでも精神異常にしなければ面目にもかかわるようになり、(ビルマ)方面軍とともに、あくまで精神異常で押し通そうとしたのである。和知南方軍参謀副長は友人であり、好意的であるが、もし佐藤中将を軍法会議にかけてはとの心づかいも手つだって、総軍から精神科の軍医を帯同してかけつけたようだ。河辺正三は、なんとかして精神異常にしてすますことができればと思い、準備させていた軍医どもに予の健康診断を強行させた。その後、坂口法務部長に、 「佐藤は平常と少しも変わりはないではないか」といったと、坂口が予に伝えた。河辺はまた、 「牟田口という男は、こんなやつとは思わなかった」 とも、もらしていたとうことである。 それだけに、軍法会議を恐れたのは、方面軍であり、第十五軍司令部であるのだ。 坂口大佐は予の行動に心から敬意を表し、南方軍の法務部長もまた予の行動に感動し、極力、予の現役にとどまるように尽力したもようであった。 ところが、当時の陸相は杉山であり、陸軍省の法務部長は杉山の鼻息をうかがい、予とむたぐちとのけんかということにして、両方とも予備役とした。また、予の内地帰還を極力きらったのが杉山であり、参謀総長の梅津でもあるのだ。 東条がやめてのち(首相・陸相・参謀総長辞任)、杉山、梅津の時代となって、陸軍はますます退廃の極におちいった。 事件の真相が判明するとともに、予の武勲に対しても、なんとかしなければならぬ事情がおこったと見える。同時にまた、予の内地帰還を非常に恐れたこともあって、予をジャワ軍の最高司政長官に任命しようとした。予は断固これを拒否した。 大体、インド解放などという政略を加味した、こんな大作戦は、大本営が立案して、総軍の指導下にビルマ方面軍が実行にあたるべきものである。それを一個の軍司令官に一任して、それがだめになっても、知らぬ顔をしていた。最も重大な最後の場面には、方面軍からも、総軍からも、一名の参謀も派遣せず、さわらぬ神にたたりなしの態度をとったのは、まさに亡国の徒といわねばならぬ。 結局、大本営、総軍、方面軍、十五軍というばかの四乗が、インパールの悲劇を招来したのである。そしてこの連中が、三人の師団長に責任をおわせ、自分たちは、あれほどの悲惨な大敗戦に対し、最後まで知らぬふりを通そうと腹をきめていた。 これは全く、東西古今の戦史に類例のないばかげたことで、軍事常識の所有者のとった作戦とは、どうしても考えられない。 大東亜戦争の作戦全部がこれなのだ。 そしてこれが杉山、梅津らを首領とした保身派の連中のやった作戦の本体なのである》 派閥が佐藤中将を陥れただけでなく、作戦を誤らせ国を滅ぼしたというのだ。 インパール作戦は、中止の時期をのがしたことが、事態を一層惨烈なものにした。 作戦を中止させる機会は幾度もあった。戦況が悪化した(昭和19年)6月5日、河辺軍司令官がインダンギーの第十五軍司令部を訪ねたときは、手遅れであったが、緊急に中止すべき最後の機会であった。 このとき、牟田口軍司令官は、祭(第十五師団)師団長山内中将の更迭を要望した。河辺中将は、それをやむを得ないものとして同意した。つぎに牟田口軍司令官は兵力の増加を求め、河辺中将は努力することを約束した。 これで会談の用件は終わった。しかし、牟田口軍司令官は何かいいたげにしては、ためらっている様子であった。河辺中将はそれに気がついたが、しいて、きこうとしなかった。ふたりは陰気にだまりこんでいた。 牟田口軍司令官が戦後に書いた回想録には次のように記してある。 《私は河辺将軍の真の腹は、作戦継続に関する私の考えを察知すべく、脈をとりにきたことを十分察知した。私は「もはや作戦断念の時期である」と、のどまで出かかっていたが、どうしても将軍に吐露することはできなかった。私はただ私の風貌によって察知してもらいたかった》 このことで思い合わされるのは牟田口パンフレットにある、盧溝橋事件の時の、このふたりの会見の記述である。一文字山の陣地で、ふたりは何もいわないでいた。 《私もだまっている。だまって銃声を聞いている。この時の重苦しさを生涯忘れることはないだろうと思った》 盧溝橋事件の時と同じように、インパール作戦の時にも、ふたりはだまりつづけた。 このとき、烈(第三十一師団)師団はすでにコヒマから退却を始めていた。 (それにつづいて、三師団の悲惨な退却の状況について、著者は高田歩兵第五十八連隊生き残りの中村孝三上等兵が見たチンドウィン河渡河地点の状況を引用している。 (pp:275-276) 歩五八会本部出版の「ビルマ戦線―歩兵第五十八連隊の回想(昭和39年[1964年]刊)」が出典) 第十五軍司令部の中井悟四郎中尉の記録*には、次のような記述がある。 *『歩兵第六十七連隊文集』第二巻 純血の雄叫び(ビルマ敗戦史)(昭和37年[1962年]出版)が出典。 佐藤中将が第十五軍司令部を訪れたが居留守を遣った牟田口軍司令官は、佐藤中将が去った翌朝、第十五軍将官を集めて、〝山上の迷言狂訓〟を長広舌したことは、すでに紹介した。 《シュウェジンの戦闘指令所は、上空に遮蔽した波状地の疎林の中にあった。私達は、それこそお粗末な小屋に寝起きして藤原参謀の仕事を助けた。後退作戦の区処は、日々転変する敵状、友軍の状態に依り、適切を期さねばならなかった。大抵の参謀や部付将校は第一線の後退指導や連絡に出かけて不在であり、指令所を守る者は司令官、参謀長、木下高級参謀、橋本参謀、藤原参謀と、これに随従する若干の部付将校にすぎなかった。 このような時、牟田口軍司令官が、藤原参謀の机の所にやって来て、私達部付将校の前でこんな事を言った。 「藤原、これだけ多くの部下を殺し、多くの兵器を失った事は、司令官としての責任上、私は腹を切ってお詫びしなければ、神御一人や、将兵の霊に相済まんと思っとるが、貴官の腹蔵ない意見を聞きたい」 と、いとも弱々しい口調で藤原参謀に話しかけた。私達は仕事の手を休め、この興味深い話に耳を傾けた。彼は本当に責任を感じ、心底からこんな事をいい出したものだろうか。自分の自害を人に相談する者があるだろうか。彼の言葉は形式的な辞句に過ぎないものではなかろうか。言葉の裏に隠された生への執着が、言外にあふれているような疑いが、だれしもの脳裏にピンと来た。藤原参謀は、と見ると、仕事の手を一瞬もとめようとはせず、作戦命令の起案の鉛筆を走らせていた。司令官には一瞥もくれようとせず、表情すら動かさず、次のようなことを激しい口調で言われた。 「昔から死ぬ、死ぬと言った人に死んだためしがありません。司令官から私は切腹するからと相談を持ち掛けられたら、幕僚としての責任上、一応形式的にも止めない訳には参りません。司令官としての責任を真実感じておられるなら黙って腹を切って下さい。だれも邪魔したり止めたりは致しません。心置きなく腹を切って下さい。今度の作戦の失敗はそれ以上の価値があります」 と言って相も変わらず仕事を続けている。取りつくしまもなくなった司令官は「そうか、良くわかった」と消え入りそうな、ファッファッファッと、どこか気の抜けた笑い声とも自嘲ともつかない声を残して、参謀の机の前から去って行った。私達は何事もなかったように各自の仕事を再開しながら心の中で思った。司令官は死ぬ積もりは毛頭ないのだ。大勢将校のいる前で参謀に相談し、参謀から、切腹を思い止まるよう忠告する言葉を期待していたのだ。そしてこの寸劇により、司令部内外への宣伝価値をねらったのに違いない。ところが案に相違した参謀の言葉に、この演出は失敗に終わったのだ。卑怯卑劣という言葉が、この場合の司令官の言動に最も適した言葉であった。「ウ」号作戦進発前後のあの昂然たる自信ある態度や、四辺を睥睨していた眼光はどこに失ったのであろうか。一介の老爺に過ぎない卑屈さをどこで拾って来たのであろうか。盧溝橋の一発当時の部隊長、シンガポール攻略戦、ブキテマ高地の勇将牟田口師団長の面影など少しも残っていない、自信を全くなくした人の赤裸々な弱さだけが残っているように私には思えた》 インパール作戦の三個師団のうち、列(第三十一)師団の損害は、参加人員二万三千百三十九名に対して、戦死、戦没者一万一千五百名、弓第三十三師団は、参加人員二万二千三百七十六名に対して、戦死、戦没者は約一万二千五百名、祭第十五師団は参加人員二万五百四十八名に対し、戦死、戦没者は約一万二千三百名であった。 普通の師団の定員は一万五千名である。烈弓祭とも二万をこえていたのは、この作戦のために除隊させなかったのと、作戦間に補充されたからである。そのため犠牲者の数も多くなった。 インパール作戦については、さまざまな批判がある。そのなかで注目してよいのは、インパール作戦は全く必要がなかったという見解である*。pp:271-279 |

*『インパール作戦 その2』で紹介した丸山静雄はその著「インパール作戦従軍記」(岩波新書 1984年(昭和59年)刊)の(第二章)二 インパール作戦考の項目[無用の戦い]で、〝インパール作戦がこのような誤解と誤算の集積だったとすると、どうしてもこれを「無用の戦い」とせざるをえない〟と記し、その理由を説明している。(pp:123-125)

著者は次のように述べている。

| それは、ビルマ方面軍の本来の任務が、ビルマの維持防衛にあったからだ。インパール攻略の虚名におどっている間に、インドのレドを起点とする連合軍の軍用路、レド公路は北ビルマに達した。そのため多くの日本軍守備隊は全員戦死の惨敗をした。ビルマの防衛の目的は失われた。 ビルマ方面軍は本来の任務を忘れて、一将の野望に追従した。これは方面軍司令官河辺中将の責任といえよう。 河辺軍司令官はインパール作戦を決行し、また雨季の最盛期になっても中止をさせようとしなかった当時の心境について、戦後になって、次のように述べている。 《五月下旬から旬余にわたり、霖雨を冒して戦線を視察したが、余の胸中は憂鬱であった。ラングーンの司令部に帰った余の頭には、第一線での悲壮な牟田口中将の報告の裏に隠顕した、ある種の印象がこびりつき、私の瞼には鬼気ただよう陰雨の下、陣頭に立つわが将兵、ことにバレル戦線で握手したインド国民軍将兵の顔が彷彿としてやまぬ。一方、南方軍や東京から届く電報は、ことごとくインパール作戦の成果を鶴首して来ている。もし冷静にこの戦況を客観することが許されたならば、この時すでに私はこの作戦中止の決心に出たであろう。しかしこの作戦には、私の視野以外さらに大きな性格があった。何らか打つべき手の一つでも残っている限り、最後まで戦わねばならぬ。この作戦には、日印両国の運命がかかっている。そしてチャンドラ・ボースと心中するのだと、余は自分に言い聞かせた》 チャンドラ・ボースが優れた政治的手腕で東条首相に強く働きかけたことが、インパール作戦決行の大きな原因となっている。 佐藤中将はラングーンから、ジャワのジャカルタに赴任した。 昭和20年2月6日付のあいさつ状には、次のように記している。 《爾来ジャワ義勇軍指導の顧問役として、ジャワ各地を視察し、最近一段落つかまつり候ところに御座候。目下格別の仕事とてこれなく、悠々自適のうちに戦局の推移達観まかりあり候》 要するに、何もする仕事はなかった。ていのよい島流しであった。pp:279-281 |

その間に、インパール作戦の指導者達の人事異動が行われた。

牟田口廉也中将は予科士官学校校長になった。(ビルマ方面軍第十八師団長になる前は陸軍士官学校校長だった)

昭和19年8月、第十五軍司令官を罷免されて参謀本部附、同年12月に予備役編入。昭和20年1月に召集され、応召の予備役中将として陸軍予科士官学校長に補され、同年8月に敗戦を迎えた。

河辺正三中将は大将に進級した。その上、内地の航空総軍の軍司令官になった。

昭和19年8月30日参謀本部付、同年12月1日中部軍司令官、昭和20年2月1日第十五方面軍司令官兼中部軍管区司令官、同年3月9日陸軍大将進級、4月7日航空総軍司令官、8月16日兼陸軍航空本部長、10月1日第一総軍司令官兼陸軍航空本部長、10月15日第一復員司令官兼陸軍航空本部長、11月30日予備役。

久野村桃代第十五軍参謀長は、昭和18年5月、第十五軍参謀長として出征、昭和19年3月、陸軍中将に進級、南方軍総司令部付を経て、同年10月、近衛第二師団長に就任しスマトラ島守備に従事。昭和21年11月に復員

中永太郎ビルマ方面軍参謀長は、昭和17年12月、第十五軍参謀長に発令され、ビルマ方面軍参謀長に転じ、インパール作戦を指導。昭和18年6月、陸軍中将に進級。昭和19年9月、第十八師団長に親補され、シッタン河で英印軍と戦闘。終戦をビルマ・チャイトで迎えた。昭和21年8月に復員。

インパール作戦前後の政治・戦況情勢を要約すると、以下の通り。

昭和16年10月18日 東条内閣成立、東条首相が陸相を兼任、内務大臣も兼任(昭和17年2月17日まで)

昭和19年 2月21日 東条首相兼陸相、参謀総長を兼任

3月 8日 インパール作戦開始

6月 6日 連合軍、ノルマンディー上陸作戦開始

6月19日 マリアナ沖海戦(~6月20日)

7月 7日 サイパン陥落(守備隊玉砕)

7月14日 東条首相、参謀総長辞任

7月18日 東条内閣総辞職

7月20日 小磯国昭・米内光政に協力内閣の組閣命令

7月22日 小磯内閣成立(首相:小磯国昭)

東条内閣はマリアナ沖海戦とそれに伴うサイパン陥落によりアメリカによる本土爆撃が容易になったことから、岸信介国務相が「本土爆撃が繰り返されれば必要な軍需を生産できず、軍需次官としての責任を全うできないから講和すべし」と進言し、ならば辞職せよという東条の要求を岸が拒んだため閣内不一致となり、サイパン陥落の責任を取る形で、昭和19年7月18日に東条内閣は総辞職した。

著者が本文を執筆中に、久野村元中将から次の要旨の電話があった。

| 「私は今までウ号作戦については何も語らず、発表もしなかった。しかし、関係者が死亡した今日では、真相を知っているのは私だけだ。だから、真相を書き残すことにした*。『抗命』には誤りが二個所ある。一つは、佐藤師団長の抗命はコヒマを無断撤退したことだ。もう一つは、ルンションで佐藤中将に会見を断られて、その夜、私と薄井参謀は雨のなかを、ひと晩、野宿してあかした。翌朝になって、ようやく会えたのだ。また、木下高級参謀が佐藤師団長に短刀を渡したという話がある。自決をすすめたのだろう。本当の話かどうか知らんが」 *久野村桃代中将:「南西-ビルマ-559 第31師団(コヒマ)撤退作戦」 久野村参謀長と薄井参謀は、その夜のうちに佐藤師団長と会見している。そのことは佐藤回想録ばかりでなく、烈(第三十一師団)の後方主任参謀野中少佐の遺稿(『その日その後』)にも書いてある。それを久野村元中将は電話で訂正してきた。その意図は何であるのか。私には疑問であった。 『抗命』は東京新聞に昭和41年7月5日から10月8日まで連載された。また北陸中日新聞にも転載になった。久野村元中将はこれを読んで、著者に電話してきた。『抗命』は、その後、資料も再検討して、全体にわたって加筆した。また新聞連載中には、資料整理の不十分のため、幾つかの誤りを書いた。それらの訂正補修もした。そして文藝春秋社から単行本、その後、文庫本で出版された。 野中(国男)参謀の遺稿には重要な一節がある。 野中(国男)参謀は解任された佐藤師団長を送って、チンドウィン河の渡河地点まで行った。その帰りに第十五軍司令部に立ち寄り、牟田口軍司令官と会談した。(このとき、野中参謀はマラリアに罹り、約一週間、第十五軍司令部に滞在した。佐賀県出身、牟田口も佐賀県出身、そのためか牟田口が親しく声を掛けたようだ) その時の状況を『その日その後』と題した所感文集に記している。これは降伏後、ラングーンで捕虜生活をしている間に書いたものである。 《軍司令官に申告に行くと「参謀一名、佐藤中将に付いてくると言うから、だれかと思ったらおまえだったか。そりゃつごうがいい。だいぶ苦労したな。ゆっくり休んで、明朝でも、話があるから来てくれ」と言ったが、その時だけは、ついほろりとした気持ちになった。 翌日十時過ぎ、軍司令官と机をはさんでさし向かいにかけた。煙草が出され、恩賜の酒が出され、すすめられるまま外国煙草に火をつけた。軍司令官は佐藤中将をさんざんに酷評した。軍法会議にまわす、佐藤をたたき斬って俺も切腹するといった(佐藤中将通過の際は、故意に山本支隊を視察に行って同中将を避けたくせに)。 また、ひとりとして腹を切ってでも、師団長をいさめようとする幕僚も居ないとなじった。軍司令官は「部隊長幕僚等で抗命の考えを持つ者がいないか」とも聞いたが、ないと断言した。 軍司令官はさらに「足利尊氏になることは誰にも出来る」ともいったが、語っているその頭から湯気が立ち、眼がすわり、常人ではないように感じられた。すると突然に、軍司令官の話は「真崎将軍はあんな人とは思わなかった。おれもいろいろ面倒を見たことがあるが」と、何の関係のないことにとんだりした。 軍司令官はさらに、作戦開始前に、対空挺隊戦備として、棒杭をメイミョウに植える事を命じたとか、牛一万頭を送ってやる、一頭あれば一日千人の給食が出来るともいった。しかし聞いている自分にとっては、何等まとまりのある話ではない。たしかに、牟田口軍司令官は多少変になっているように思われた。 約一週間の滞在中に、自分は何を見、何を感じたか。 軍司令官と幕僚の間は完全に疎隔されていた。参謀長は別として、参謀が意見を具申しても、軍司令官は頑として聞き入れなかった。また、参謀が実行不可能なる命令の起案を拒絶すると、軍司令官自ら不可能、不合理な命令を起案した。 軍司令官は頑迷で幕僚を眼中に置かないが、その軍司令官にも怖い参謀がひとりいた。 「木下参謀には一目置いていますよ。三宝の上に短刀を乗せて『お腹をお召し頂きます』と行きますからね」とある若い参謀が自分に語ったことがある。 インパール占領の執念にとらわれつつも、軍司令官がいかに自己の保身に手をつくしたか。作戦中、彼はしつこく中央部に対して書簡を出し続けた。東条首相に、富永次官に、さらにそのほかのいわゆるやり手の将校に、あるいは直送し、あるいは、たまたま来た大本営幕僚に託した。 その内容は、当初は作戦の成功確信を告げ、見込みがなくなってからも、なお強調し、いよいよ失敗必至となるや(軍司令官以外には相当早くより判断されていた事であるが)責任を第一線兵団長と自己の幕僚に帰し、自ら独り淸からんとした。こうした自己保全の胸底作戦は、軍参謀の軍参謀の言動なり、他の様子からも充分察知された。また中央部ではそれを鵜呑みに信ずるであろうことも。 ある時には「一度教育総監をやって見たい」と言ってひどく物笑いの種になった。こうした点から考えても、牟田口軍司令官は名誉心、出世欲がきわめて旺盛であったことは合点出来る。 砲声は以前から聞こえていたが、二三日来、急に近くなった。それでも落下の所が見えるほどではなかった。牟田口軍司令官は二十四日の移動命令を突然変更し、二十二日出発するといいだして、幕僚や部長を狼狽させた。軍司令官は二十二日の夕刻になると、幕僚部長とあわててクンタンを出発した。軍司令官の意図は速やかに後方を確立するにあったようであるが、猛雨の中に苦戦を続ける将兵には、裏切られた感が深かった》 当時、第十五軍の戦闘指揮所はひんぱんに移動をしていた。また、久野村元中将が電話で私に伝えた短刀の話は、この手記(野中(国男)参謀の所感文集)にあるのが事実であろう。 (佐藤中将が第三十一師団長を解任され、ラングーンに向かう途中、第十五軍司令部休息所に立ち寄ったとき、牟田口軍司令官は山本支隊に行っていると言って居留守をつかい、木下高級参謀は発熱のために出迎えが出来なかったことを詫び、久野村参謀長はお起こししましたが、腰がフラフラして歩けませんから、失礼させて頂きます、といった。二人とも佐藤中将に会うことを避けたのである) 佐藤中将は牟田口軍司令官のことを狂乱、狂気といっている。しかし、それは形容であるらしく事実として断定するに至っていない。しかし、野中参謀の手記には、牟田口軍司令官の言動に異常を感じたと記している。牟田口軍司令官の精神は正常であったとしても、作戦間には錯乱の状況にあったのだろうか。そうとすれば、佐藤中将を精神異常者にしようとした本人が、実は精神異常者であったのだ。pp:281-284 |

著者が『抗命』を、最初に東京新聞に連載し、それらが、南方軍、ビルマ方面軍および隷下三師団の生き残りの将兵達に読まれ、疑問や間違いの指摘を受け、その都度、誤りを訂正、改稿したことを、単行本のあとがき、文庫本のあとがきに記している。

上述の第三十一師団後方参謀野中国男氏の所感文集『その日その後』は、著者が『抗命』執筆中に雑誌『文藝春秋』編集部が発見したものであることを記している。

野中参謀はラングーン捕虜収容所で、内地帰還の前日に謎の自殺を遂げた、と記しているが、ウィキペディアには下記の記述があった。

| 野中国男参謀は第三十一師団後方主任参謀、第十五軍の作戦方針には異議を唱え、佐藤幸徳師団長のコヒマ撤退に同意見であった。元々天保銭組と呼ばれた昭和初期の陸大出身者に対しては反抗的な姿勢をとることが多く、後任の第三十一師団長河田槌太郎(陸大出身ではない)は着任当初から攻勢への執着を見せていたため、そりが合わず衝突したという。 (河田中将はその後、「祭」「弓」兵団の撤退収容を指揮し、『イラワジ河河畔会戦』で苦戦を強いられた。 河田槌太郎著「イラワジ河河畔会戦」 朝文社1995/3/3 刊(遺書を中心に、河原六蔵・大塚雅彦が編集) 戦後、ラングーンのモンキーポイント捕虜収容所に拘留された野中は、『その日その後』と呼ばれる回顧録を執筆していった。参謀部付だった清嶋好高大尉によれば、戦後は新聞記者として再起を図ろうと意図していた。 一方で、収容所生活中に日本に残してきた息子が夭逝し、妻からの手紙も途絶えてしまった。また、同じく収容されていた第15師団の後方主任参謀、今岡久夫には「偉そうに参謀肩章を吊っていても、兵隊に何もしてやれなかった。兵隊の顔を見られんよ」「生きては帰れんよ」と補給の件で悔いを述べていたという。その後、自決を遂げた。遺書には「河田は俺をバカだと言った」と書かれていたが、当初この記述は一般には伏せられた。 死後、『その日その後』は高木俊朗の目に触れることとなり、ビルマ関係の著作の基礎資料の一つとして使われた。野中は佐藤師団長の更迭に伴い第15軍司令部に赴いた際、軽度のマラリアにかかって暫くの間滞在していた為、作戦中の牟田口の行動についても逐一記されている。野中国男の自殺に至る顛末は高木俊朗が、雑誌文藝春秋1966年11月号に「烈師団参謀の自決」と題した記事を発表した。 |

下記サイトには『公開目録陸軍5』「南西-ビルマ」の項目に登録番号[1~765]を主として南西-ビルマ関係の資料がリストアップされている(平成28年3月14日現在)。

防衛省防衛研究所資料閲覧室公開資料