論壇2016-04

『ビルマ・インパール作戦』

-英国と日本の両面から分析・論究-

その5 日本側からの観たインパール作戦 [4]

(3) 高木俊朗著『憤死』を読む

記:2016/06/07

(3) 高木俊朗著『憤死』(文春文庫 1988/06/10刊)を読む

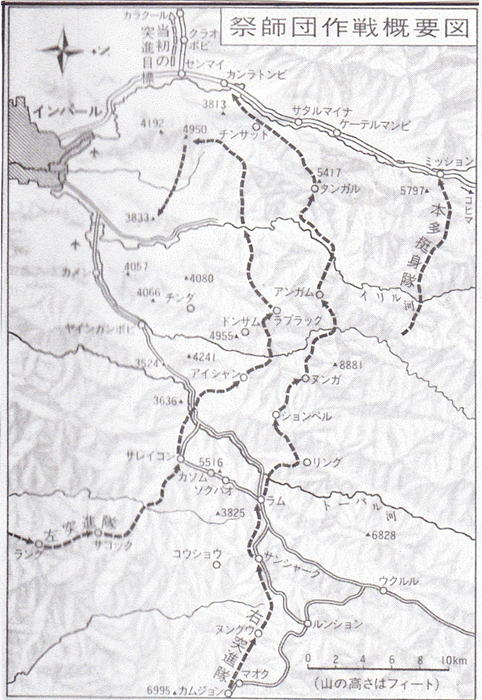

ビルマ・インパール作戦を行った牟田口廉也第十五軍軍司令官の下で、祭第15師団(師団長・山内正文中将)は、山険かつ熱帯ジャングルの苛酷な戦場で苦闘し、三師団の中で最も多い死傷者を出した。

しかし、その評価は「弱い師団」といわれたことである。なぜそう呼ばれたのか。残された山内師団長の日記をベースに、山内師団長を補佐した参謀長岡田菊三郎少将から取材して、その視点から、牟田口軍司令官の罵詈雑言の督戦命令に振り回された祭第十五師団将兵の戦いを描いた高木俊朗の「インパール」シリーズ第4作である。単行本は昭和44年(1969年)、戦後24年、ほぼ四半世紀を経て出版された。文庫本の出版は、昭和63年(1988年)、昭和の時代が終わりとなるほぼ半年前であった。

| 注記: 文末にpp:xx-xxと付いているのは、高木俊朗著『憤死』からの引用抜粋要約部分(文字が[MS明朝体])です。 そのなかで《 》で括られた部分は著者(高木俊朗)が原典から引用した部分です。 そして、文中、文字が[MSゴシック体]の文章は筆者です。 以下を閲覧する際は、画面を125%に拡大してお読み下さい。 MS明朝体とMSゴシック体の識別がはっきりします。 |

| 戦場の約束 昭和四十三年九月二十二日、靖国神社で歩兵第五十一連隊の慰霊祭が催された。岡田元少将も招かれて出席した。歩兵第五十一連隊は第十五師団の固有の部隊であった。 インパール作戦間に、第十五師団に属した三個連隊、すなわち、歩兵第六十、第六十七、第五十一の歩兵連隊とも、連隊砲二門を割り当てられたのに、一門しか持って行かなかった。連隊砲は師団全体で三門しかなかったことを、その慰霊祭で岡田元参謀長は確かめることができた。それほどの弱装備で戦わせた作戦計画の無謀さ、愚劣さが思い返されたことで怒りを新たにした。 第十五師団の歩兵部隊が持っていた連隊砲は、口径七十五ミリの四一山砲であった。山砲は山砲兵部隊が持つものだが、歩兵連隊が装備として持つ時、連隊砲の名で呼んだ。 火砲の問題は、それだけではなかった。第十五師団は師団の砲兵として、野砲兵第二十一連隊をもっていた。この連隊の装備は七十五ミリ野砲二十四門と、十センチ榴弾砲を十二門であった。 野砲級の火砲はインパールに行く途中のアラカン山系の嶮難の道を越えられないという。山砲は分解して、馬の背に乗せ、あるいは兵隊が担いで運ぶことができるが、野砲級以上はそれができない。 そのことを岡田参謀長に伝えたのは、ビルマ方面軍参謀長・中永太郎中将であった。 岡田参謀長は驚くというより、あきれる思いだった。砲兵の火力がなくして、できるような軽い戦とは思えなかった。 岡田参謀長は、支那派遣軍総参謀長宛に電報を送った。第十五師団はビルマに来る以前は、支那派遣軍に属して、南京に駐留していた。その所属を離れて南方に移ったのだから、いまさら、ものを頼むのは筋違いであったが、岡田参謀長には、ほかに代案がなかった。窮余の一策で、支那派遣軍に依頼の電報を送った。 山砲を六門送る、弾薬も五百発付けてやる、という返電がきた。岡田参謀長は喜んだが、同時に情けない気持ちになった。送ってくるのは三一式山砲であった。それは明治三十七、八年の日露戦争の主力火砲であり、日露戦争の時に、すでに旧式になっていた武器であった。三一式山砲では、どうにもならない、と岡田参謀長は対策に苦悩した。そのうち、各連隊とも、輸送の困難のために、四門の連隊砲を二門だけ持って行き、残りの二門は残しておくことになった。岡田参謀長は、それに目を付け、歩兵が置き捨てにする連隊砲、合計六門を野砲連隊に持たせることにした。 これが、インパール作戦のための、第十五師団の砲兵の火力整備であった。 岡田元参謀長は、山砲について、もう一つ、戦後の昭和四十三年、第十五師団長山内正文中将の日記『インパール作戦の思い出』の全文を読む機会を得た。幾つかの誤りが記されていた。支那派遣軍からもらった三一式山砲の数は十二門としてあった。 また、他の所では、前線に迫撃砲十二門を配備してあるから、大丈夫だと思っていた、という記述があった。これは英米連合軍の捨てていった迫撃砲のことである。岡田参謀長は、それを、できるだけ多数持って行くように指示を与えた。しかし、敵が遺棄したものだから、迫撃砲の砲体があるだけであった。肝心の照準具も、弾丸もなかった。すぐに役立つものではなかった。 山内師団長は、なぜ、そのようなことを日記に書き残したのか。こうした疑問は、日記を読み進むに従って、さらに数を加えた。 ともあれ、インパール作戦に参加しようとする祭師団の作戦準備は、これほどに不十分であり、火力装備は劣弱であった。 日本軍の火砲は、一日に数発の弾丸を、間隔をおいて発射するに過ぎなかった。連合軍の砲撃は間断なく続き、その響きは、無数の太鼓を連打するように、あるいは遠近に鳴り渡る雷鳴のように聞こえた。 pp:9-15 |

これが、第二次世界大戦を戦う日本陸軍師団の装備である。明治時代の旧式装備で戦うことを強いられた第十五軍隷下の三師団に共通する火器類の貧弱さの実態であった。

岡田参謀長が、戦後二十三年目に靖国神社で開催された歩兵第五十三連隊慰霊祭で、元隊員に歩兵第五十三連隊のインパール作戦に持ち込んだ山砲の数を確認したところ、二門ではなく、一門でしかなかったことに愕然とした。祭十五師団の三連隊で各一門ずつ、合計三門しか持ち込まなかったのだ。

(その他の装備としては機関銃等と兵隊各自の鉄砲、手榴弾だけであったということか)

師団長も、参謀長も、インパール作戦期間中、自分の師団の持つ火力について正確な数量を把握していなかった。多数の装備を前線に持ち込むのとは違う、少数の、しかも主力の火力について、正確な情報が、師団長・参謀長・参謀から前線の連隊長に至る幹部将校達に共有されていなかった。

山内正文中将の略歴(米国関係)

滋賀県出身。1913年(大正2年) 5月、陸軍士官学校(25期)を卒業。1924年(大正13年)11月、陸軍大学校(36期)を卒業(首席)。陸軍きっての逸材と評されたが,中学出身であるため傍流とみなされていた。1928年(昭和3年)8月、歩兵少佐に昇進し、同年11月からアメリカ駐在となり、1932年(昭和7年)、カンザス米陸軍大学校を卒業。1938年(昭和13年)4月、アメリカ大使館付武官となり、1939年(昭和14年)3月、陸軍少将に進級。同年12月、参謀本部付となる。日本軍きってのアメリカ通と言われた。1940年(昭和15年)3月、第36歩兵団長に就任。第十二軍参謀長を経て、1941年(昭和16年)10月、陸軍中将に進み第1独立守備隊司令官となる。1942年(昭和17年)6月、第十五師団長に親補され、インパール作戦に参戦。

出所:ウィキペディア

| 山内師団長は、陸軍で有数の米国通であったことが、かえって禍したといわれる。当時、米国と関連を持ち、親米派と見られた軍人は、軍の主流から遠ざけられ、要職から追われることが多かった。 インパール作戦を、日本陸軍史を通じての最大の愚戦悪闘とするならば、その理由の一つとして挙げられるのは、師団長解任事件である。インパール作戦に参加した隷下三師団の師団長は、前後して解任され、戦場を追われた。根本には、インパール敗戦の責任をとらせるというよりも、なすりつけることにあった。 第十五師団長解任について、岡田元少将は真相を知っているつもりだった。ところが、戦後も最近(昭和四十三年頃)になって、妙ないきさつがあることを知った。 それは、岡田元少将が防衛庁戦史室に、インパール作戦の資料を提供したときのことであった。 インパール作戦史を担当していた不破博戦史編纂官(インパール作戦当時は、ビルマ方面軍作戦主任参謀で、階級は中佐)が、山内師団長解任の理由について説明を求めた。 岡田元少将の判断では、山内師団長は結局、第十五軍司令官牟田口廉也中将に忌避されたとしか考えられなかった。 昭和十九年四月、第十五師団はパトカイ山系の嶮難な山中を抜けて、インパールに向かっていた。山間部からインパール平地に出ようとする隘路に頭を出すと、英印軍の強力な反撃に遭って、各部隊とも大損害を受け、インパール突入は不可能となった。それでもなお、牟田口軍司令官は突進を命じ、祭師団が動かないのは、山内師団長に戦意がなく、臆病のためだ、と、露骨な悪罵を電報で送ってきた。 山内師団長の解任は、このような事情から起こった、と岡田元少将は説明した。 不破編纂官は、その後、ビルマ方面軍中参謀長に、山内師団長解任の事情を尋ねた。中元中将は「あれは病気のために更迭したのだ」と答えた。 不破編纂官は、このような解任の二つの理由の採択に迷った。そして、再度岡田元少将に確かめた。 岡田元少将は即座に「病気が理由になったとは、ぼくには考えられないことです」と反対した。 そして、次のように説明した。 第十五軍は山内師団長の病気については知らないからである。第十五軍が知らないものを、ビルマ方面軍が知るはずはない。 岡田元少将は、なぜ第十五軍が知らないかを説明した。 山内師団長の発病を知ったのは、ションペルという地点の辺りで、師団司令部が後退をはじめてからであった。山内師団長は急に病気で起きられないようになった。軍医部長の三浦外茂治大佐が岡田参謀長の天幕に来て、内密に申し上げたいことがあるという。 師団長の病気が肺結核であり、それも悪性で、かなり進行していると見られるから、後送の必要がある。師団長閣下にはマラリヤの発熱のように申し上げてある。しかし、後送となれば、参謀長閣下から、本当のことを申し上げて下さい、という。 師団が壊滅の危機にみまわれ、後退している最中に、師団長に倒れられただけでも、重大なことであった。これは第十五軍に報告しなければならなかった。だが、肺結核ということが明らかになれば、師団長職は解任になるに違いない。山内師団長も本当の病名を知れば、心が動揺して、容態が悪化することも気遣われた。 岡田参謀長は、その処置について思い迷った。何よりも先ず、師団の支柱である人を失いたくなかった。この悪戦苦闘の最中に指揮官が去ることは、師団全体の士気に影響する。 肺結核が不治の病ならば、後方へ下げようとも、このまま戦陣に留まろうとも、同じ結果といえよう。それならば、せめてもの死花を咲かせてあげるべきではなかろうか。そうするためには、師団長の病気を第十五軍に報告してはならない、と考えて、三浦軍医部長にその旨を含めた。師団長の三人の副官にも、病名は知らせなかった。 師団長の当番兵・阪原義男伍長は、このことを『歩兵第六十七連隊文集』第三巻に、次のように書いている。 《蒲柳の質であった師団長は、この頃から持病が昂じていた模様で、われわれ当番にもその持病がなんであるかを知らされなかった。岩佐進軍医中尉も、われわれ当番に対し、「閣下の身辺をお世話する者は、病気の伝染に注意せよ」と、注意されただけで、その病気がなんであるかを明かしてもらえなかった》 岩佐軍医中尉は職務上、事実を知っていた。 岡田参謀長は、このようにして、師団長の病気については、第十五軍に全然報告をしなかった。だから、師団長の病気を知るはずのない牟田口軍司令官が、病気を理由に解任を申請することはない、と考えるのだ。 岡田参謀長はインパール攻略に焦り立ち、山内師団長が積極果敢に攻勢突進しないと見て、解任の処置を取ったとしか思えなかった。 したがって、中元中将が不破編纂官に〝病気〟と称したのは、ためにする偽証と思われた。中元中将は、ビルマ方面軍の立場と、牟田口軍司令官の処置を正当にするために、体裁のよい作為をしたのだろう。そして、それを防衛庁の戦史に書き残させようと考えたのだ。 岡田元少将は、不破編纂官の疑問に対して、そう答えた。 岡田元少将が山内師団長と最後の別れの言葉を交わしたのは、パトカイ山系のなかのルンション部落の付近であった。それは、昭和十九年七月三日であった。山内師団長は第十五師団長を解任されて、メイミョウに下っていった。それが、山内中将との永別となった。 その前日、七月二日。南方軍はインパール作戦を諦めて、ビルマ方面軍司令官・河辺正三中将に作戦中止命令を打電した。だが、優柔不断の河辺中将は、第十五軍にそれを伝えないでいた。インド=ビルマ国境の山野には、歩けない傷病患者は雨に打たれ、泥にまみれて横たわり、死者は折り重なり、あるいは道に点々とつづいていた。担架を運ぶ人員がなかったから、担送されることは、まれであった。 このような戦場から、瀕死の体で生還した祭師団の将兵の多くは、岡田参謀長と共通する思いを、戦後もながく心に刻みつけていた。 〈戦友よ、いかばかり無念なことであったろうか〉 その年(昭和十九年)の十一月、岡田参謀長は陸軍燃料廠に転任となって内地に帰った。その頃は、フィリピンのレイテ島をアメリカ軍に奪われ、戦局は深刻の度を加えていた。東京の上空には、サイパン島の基地を発進したアメリカのB29爆撃機が来襲していた。 岡田少将がインパール作戦で体験した事態を訴えても、もはや、何の効果もないほど、陸軍の内部も、内地の情勢も混乱していた。 岡田少将はインパール作戦の真相を明らかにする機会を失った形となった。 その後、日本が降伏してからは、岡田元少将としては、改めて真相を語る気持になれなかった。敗軍の将、兵を語らずとして、心に深く閉ざしてしまった。 私(著者)が祭(第十五)の戦記を書くことを計画し、はじめて国分寺市恋ヶ窪にある岡田元少将の家を訪ねたのは、昭和四十三年六月であった。 岡田元少将は長い時間、語り続けた。その間、端座したまま、姿勢を崩さなかった。古武士というにふさわしい気骨が感じられた。 私が最後に、その労をねぎらい、感謝の言葉を述べると、岡田元少将は形を改めて答えた。 「私の方がお礼を申し上げたいのです。これで、山内閣下とお別れした時の約束を、ようやく果たすことができるのです」 私は岡田家を辞して、木立の中の道を歩きながら、一つの疑問を思い続けた。岡田元少将は山内師団長の病気を秘匿していたという。しかし、作戦間に、弓第三十三師団の後方参謀三浦祐造少佐は、すでにこのことを耳にしていた。 軍隊の中では、噂は急速に拡がった。とすれば、中・元中将も病気の事実を知っていたともいえる。しかし、この人は当時、かなりのアルコール中毒であり、その言動には信頼できないものがあった。 そうとしても、ビルマ方面軍司令部の代弁者として、牟田口軍司令官の異常、乱暴な人事を妥当化しようとする魂胆であったともいえる。 pp:16-31 |

高木俊朗著『インパール』(論壇2016-02 2016/03/16up)では、師団長・柳田元三中将の解任、同じ著者の『抗命』(論壇2016-03 2016/04/23up)では、師団長・佐藤幸徳中将の解任を詳しく記した。そして、同じ著者の本書『憤死』では、山内正文中将の解任問題を取り上げる。

山内正文第十五師団長の解任については、戦後、戦史編纂官でインパール作戦当時ビルマ方面軍作戦主任参謀・不破博中佐が、戦後二十三年を経た昭和四十三年に、第十五師団元参謀長の岡田菊三郎少将やビルマ方面軍中永太郎元参謀長に直接尋ねてもはっきりその理由が分からなかったということである。

解任された三人の師団長に共通するのは、インパール作戦開始以前に、牟田口第十五軍司令官に対して、補給に重大な問題があるとの意見を持ち、柳田、山内両師団長はその旨を牟田口軍司令官に具申した。

佐藤師団長は、第十五軍参謀部に対し、後方からの補給を確約させた。

そして、インパール作戦開始後、牟田口軍司令官の命令に従わなかった、というよりも、牟田口軍司令官が前線の実態を知らないで、あるいは無視して、無茶苦茶な突進命令を繰り返した。隷下三師団の師団長は、牟田口軍司令官の命令に応えなかった、というよりも応えることが出来なかったというのが実態であった。そのため、牟田口軍司令官は怒りを爆発させて、自分の命令(意志)が通じると考えた猛将型の師団長に替えた。それが第十五師団では、どのようなものであったかを、牟田口軍司令官の命令と第十五師団山内師団長及び岡田参謀長の対応を中心として、『憤死』を読み進める。

| 国境の古道 岡田参謀長が祭師団に着任するまでは、陸軍省の戦備課長をしていた。階級は大佐であった。 昭和十八年三月初め、岡田大佐は整備局長の吉積正雄少将に呼ばれて、局長室に行くと、いきなりいわれた。 「君は第十五師団の参謀長に出ることになった。大臣がそうおっしゃっている」 大臣というのは、陸軍大臣東条英機大将である。その頃東条大将は、総理大臣と陸軍大臣を兼務したほか、前後して文部大臣、商工大臣、軍需大臣まで兼務した。さらに昭和十九年には、大本営陸軍部の最高責任者である参謀総長を兼任して、独裁者の地位を固め、権力を振るった。 吉積局長は、岡田大佐の突然の転出に驚き、納得しかねて、岡田大佐に「君はやけをおこすんじゃないか」「東条さんと喧嘩をしたんじゃないか」といって、何か東条大将の感情を損ねたために、前線に出されるのではないかと疑った。 東条大将は好き嫌いが強く、自分に反対する者は遠ざけた。左遷させるだけでなく、第一線部隊に追放したりした。後には、反対意見を述べる新聞記者や学者を、軍隊に招集させ、陸海軍の最下級の二等兵にして前線に送った。 岡田大佐としては、中佐時代、東条陸軍次官と激論したことがあったが、それは四年前のことである。 いかに東条大将が執念深いとしても、それを根に持ったとは思えなかった。 もう一つの理由は、師団の参謀長は、編成上は大佐か中佐の位置であった。これは日露戦争当時から決まっていた。参謀長職に《少将を当つることを得》となったのは、日華事変以後になって、人のやりくりが窮屈になって、改訂されたことであった。 ところが、岡田大佐は定期の進級で、昭和十八年八月には少将になることが決まっていた。それまで、あと五ヶ月足らずである。吉積局長は、まる三年も戦備課長を務めた岡田大佐を、このような転出にするのは栄転とはいえないと思った。 そして、東条大臣が、吉積局長に「岡田大佐は将官になるのだから、その前に隊付き(部隊勤務)にしなければならない」といったという。 その当時の規定では、将官になるためには、佐官*の期間を通じて、最小限一カ年間の部隊勤務をしなければならなかった。岡田大佐を参謀長に出すのは、あと四ヶ月の残りの期間を、一応、隊付きをしたことにする処置であった。 *佐官とは、一般に、上から大佐、中佐、少佐の三階級から成る。 *将官とは、一般に、上から大将、中将、少将の三階級から成る。 その後、岡田大佐は、転出の事情について、補任課長・岡田重一大佐に聞いて、そのいきさつが分かった。 はじめは参謀長ということではなくて、歩兵団長にするはずだった。歩兵団長は師団長の隷下(直属)にあって、歩兵三個連隊の指揮を取る。第十五師団の連隊長は、陸軍士官学校三十三期の松村弘、二十七期の尾本喜三雄、柳沢寬次の各大佐である。ところが兵団長となるべき岡田大佐は三十期で、尾本、柳沢両大佐の三年後輩になる。その上、階級が同じ大佐では、指揮をするのがやりにくいと思われた。そのため、直接の指揮を取らない参謀長に変えたということであった。 岡田大佐としては、参謀長に決まったからには、第十五師団について研究をしておかなければならなかった。 岡田大佐は参謀本部第二課長(作戦)真田穣一郎大佐に聞きに行った。 真田課長の説明によれば、第十五師団はニューギニアに上陸作戦をして、その後、密林内に通路構築をする計画であった。真田大佐は自信を示したが、岡田大佐は、まずい計画だ、と思って、率直に意見を述べた。 「ニューギニアのような広大な土地に、しかも密林を切り開いて道路を作るなどは、出来ない相談だ。そんな戦をやるなら、もっと早くに手を打っておかなければならない。土壇場に来て道路を作るのでは、もう、間に合わない。その上、わが方のガダルカナルの撤退で、アメリカがニューギニアの方に押してきているから、海上輸送は困難になっている。そんなところへ師団を放り込まれたら、どうもならん。参謀本部は、まずいことを考えているな」 真田課長は岡田大佐の非難を聞き流して、さらに別の案を説明した。 「第十五師団は、ことによると、ビルマに持って行くかも知れない。ビルマに行く可能性は二十乃至三十パーセントと思ってもらいたい」 岡田大佐は、赴任先の師団が現在駐留している南京へ出発した。 pp:32-38 |

時の最高権力者である東条は、首相・陸相その他を兼任し、敗色著しい戦況の中で、あれもこれもと多忙ななかで、ひとりの少将昇級人事を決める。参謀本部の人事担当者は、陸軍幼年学校・陸軍士官学校・陸軍大学卒業者の卒業年次のバランスを考慮して職務を決める。赴任する師団(第十五師団)の派遣先がニューギニアか、あるいはビルマか、未定である。

作戦課長はニューギニアやビルマなどの現地の戦況・地勢についての基本情報にも疎いが、何故か自信だけは持ち、机上の空論を弄んでいる。

戦時の危機の中で、しかも、敗色深まる戦勢の中で、このような、まるで平時における定期昇級・昇格人事を行っていることは理解不能である。

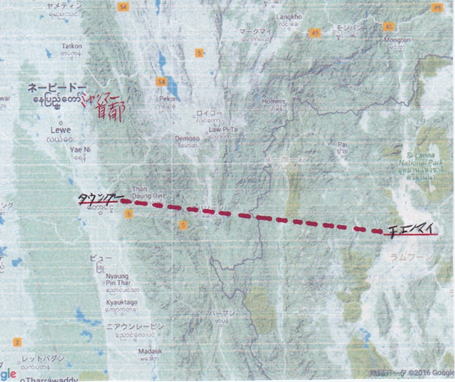

| 岡田元少将は、不破博戦史編纂官から山内師団長の日記は、どの程度信頼できるかと質問を受けた。 その日記を読んだ岡田元少将は、師団長日記を資料として扱う場合は、注意しなければならない、と考えた。 岡田元少将は、事実と違う記述のあるところに、付箋紙をつけて、意見を書き込んだ。上の端を赤く染めた、細長い付箋紙の数は増えて、日記の綴じ込みに房を付けたようになった。岡田元少将には、そうした几帳面と克明なところがあった。 昭和十八年八月四日の山内師団長の日記 《八月四日。 新命令受領。師団は南方軍総司令官ノ直轄トナリ、逐次、北部及ビ中部「タイ」国ニ集中シ、自ㇻ「チェンマイ」(北部「タイ」国)-トングウ(「ビルマ」領道ヲ改修シツツ、「ビルマ」ニ向カイ前進スベキ命令ヲ受領ス。而シテ道路ハ「タイ」国駐屯軍司令官担当ニテ自動車道ニ改修セラルベク、師団ノ改修モ同司令官ノ区処ヲ受ケシメラル》 華中の南京に駐留していた祭師団が、第十五軍の戦闘序列に加入を命ぜられたのは、昭和十八年六月十七日であった。第十五軍はビルマにおり、その作戦部隊に加えられたので、祭(第十五)師団の行く先はビルマに決まった。 その後まもなく、第十五軍内部に紛争のある噂が、南京にまで伝わってきた。それは、第十五軍司令官牟田口中将の、インド進攻計画に対して、(小畑)軍参謀長が反対しているということであった。 牟田口軍司令官は次のように考えていた。 〈わたしは、この際攻勢に出てインパール付近を攻略するのはもちろん、できればアッサム州まで進攻するつもりで作戦を指導したい〉 岡田参謀長がインパールといいう地名を知ったのは、この時であった。 これに対して第十五軍参謀長小畑信良少将は、牟田口軍司令官の計画を、補給の点で不可能として、真っ向から反対した。このふたりの抗争を当時、報道班員として第十五軍についていた読売新聞社の長谷川隆英記者は次のように記している。 (以下の引用については、著者は引用資料を明記していない。 第十五軍司令部へ派遣された従軍記者のひとりである) 《……牟田口構想に賛成したのは、インド工作に経験のある情報主任の藤原岩市少佐参謀ひとりだけであった。高級参謀の木下秀明大佐と作戦参謀の平井文中佐は、賛否をお預けとしたが、幕僚の態勢としては、牟田口案を支持せず、という意外な結論が飛び出した。 小畑参謀長*は輜重出身、補給兵站作戦にかけては一方の権威であった。それだけに、自分の立案と要求を示して、これが実現されない限り、インド作戦は困難というよりも、むしろ不可能だと主張した。 この報告を聞いて、牟田口中将は、烈火の如く怒った。すぐ全幕僚を集めて「軍司令官の命令がわからんのか。幕僚が反対するとは何事だ。軍司令官は出ようといっているではないか。こんな大袈裟な計算が何になるか。日本軍はどんな困苦欠乏にも平気だ」 立て続けに罵倒された小畑参謀長は「補給の成算が立ちませぬ」と諫めると、牟田口中将は、「糧は敵に求めよ。これでも戦争が出来んか」こうたたみ込まれて一同は唖然として引き揚げた。 ところがその夜、奇怪なことが起こった。 お気に入りの橋本参謀(牟田口が前任の第十八師団長をしていたところから連れて来た腹心)が、牟田口軍司令官に呼ばれてゆくと、 「橋本君、みんなを怒ったわけではない。軍司令官が出ようというのに、参謀長が反対するから、小畑を怒ったのだ。まるで反対じゃ、わしを引き止められるのはオナゴだけじゃよ。そうだろう橋本君。わしが帰るというとき〝泊まってちょうだい〟と、肩をたたいて甘えるのはオナゴだけじゃないか。それを参謀長がやっている。だからわしは怒った。みんなを怒ったわけではない。この点よくいっといてくれ給え」 牟田口軍司令官はこういう人柄だった。暮夜ひそかに部下の頭をなでるような、それでいて、ビルマ方面軍に参謀長の更迭を要求した。同じワンマンでも芯がない。気に入らないと、勝手気ままな振る舞いをする手におえない感情家に過ぎなかった。 この結果、バカを見たのは小畑参謀長で、満洲に左遷されてしまった。後任として、牟田口中将がとくに望んだ、かってのお気に入りの部下である久野村桃代少将がきた。教育総監部にながくいて実戦の経験に乏しい新任の参謀長は、みるからに温和な人だった。まるで職業の選択を誤ったような謀将だった。このことは部下の幕僚から〝無能村〟と呼ばれた一事をもってしても、その人柄がよくわかるだろう。しかし牟田口中将にとってはかけがえのない無難の女房役で、牟田口構想はなんの障害もなく、着々と地を固めていったのである》 小畑少将は関東軍情報支部長に転出した。昭和十八年五月十八日付けの発令であった。小畑少将の左遷は、インパール作戦を実現させるための、最初の重要な転機となった。 *小畑信良少将は、昭和17年2月 近衛師団参謀長、昭和18年3月 少将昇進・第十五軍参謀長となる。就任三ヶ月を待たずして転出したのである。牟田口中将のインパール作戦はこれを起点として猪突狂進した) (昭和十八年六月十七日)第十五軍の作戦部隊に、祭師団が編入されることが決まったのは、小畑少将が満洲に左遷されてから一ヶ月目であった。 …… 岡田参謀長は、すぐに第十五軍に電報を打って、装備及び携行品についての希望を問い合わせた。 第十五軍からの返事には、いろいろな注文があったが、そのなかに駄鞍(駄馬用の鞍)を用意せよという要求があった。搬送のために馬を使うということであり、自動車の走れるような交通路がないということだ。 祭師団は、交通の困難な山のなかへ行くことが予想された。さらに、夏の被服のほかに、冬の外套、それに各自五枚ずつの毛布を用意することがあった。祭師団の行く先は、熱帯地のビルマであるのに、冬の服装を必要とするのは、高山地帯に押し込まれるに違いないと思われた。 祭師団を上海から仏領インドシナのサイゴンに輸送する船にも困難な問題があった。兵員だけを輸送する船はなかった。祭師団を輸送する船は、仏領インドシナの米を内地に運んでいた。内地で米を陸揚げすると、その後の船内に兵員の寝棚や馬をつなぐ場所を作って、若干の軍用品を積むだけで回航した。上海で祭師団の兵員を乗せてサイゴンに輸送すると、今度は寝棚をはずして、米を積んだ。こうして船は三角形の航路をたどるから、祭師団の輸送には長い時間がかかることになった。日本軍の輸送の機能は、戦争の進行速度に追いついて行けなかった。 兵団の南方移動が始まるとき、師団から桑原参謀を、シンガポールの南方軍総司令部に派遣した。 つづいて、山内師団長、岡田参謀長ら師団首脳部が、飛行機でサイゴンに先行した。到着してまもなくの八月一日、南方軍総参謀副長稲田正純少将がサイゴンに来て、山内師団長、岡田参謀長と会談した。 稲田副長は牟田口軍司令官のインド進攻計画に、頭から反対していた。 《わたしは今回の研究会(昭和十八年六月下旬、インパール作戦のための兵棋研究)で、牟田口将軍のがむしゃらを押さえた点は二つあった。 その一つは、インパールからアッサムへの突進企図を絶対に認めなかったことであり、他の一つは、インパール作戦そのもののやり方に一か八かの山勘をやらせないことであった》(稲田副長の回想録) その後、稲田副長は南方軍から派遣されて東京に行き、大本営と意見の交換をした。そのときも《南方軍としては、絶対にこの作戦をやらせない》と説明した。また、東条首相兼陸相にも同様のことを確約した。 八月二日 岡田参謀長は大佐から少将に進級の通達を受けた。 その翌日、シンガポールに派遣されていた桑原参謀が帰ってきて、岡田参謀長に報告した。 それによれば、南方軍は、祭師団のビルマ前進について、概略の計画を示した、という。師団の各部隊は、タイのバンコクに到着次第、すぐに南方軍の持っている船舶でビルマのラングーンに海上輸送する。そこから北部の方に鉄道で運ぶ、という。 その後、桑原参謀が山内師団長に報告すると、急に師団長の顔色が変わり不機嫌になって、桑原参謀を退けた。 (前日に稲田副長から牟田口に「インパール作戦」をやらせないと、山内師団長は直接会談で聞いていた) 山内師団長は、その後、不機嫌に当たり散らし、急にシンガポールへ行くといいだした。 山内師団長の日記の八月四日の後半には、 《マタ、桑原参謀ヲ昭南(シンガポール)ニ派遣セルモ、意図ノゴトク交渉スル能ワザルタメ、申告ヲカネテ昭南ニ至リ、直接協議スルコトトシ》 山内師団長は八月六日、シンガポールに飛行機で行って、南方軍司令官寺内寿一元帥に申告し、師団の状況を報告した。このとき岡田参謀長も随行した。 翌七日の日記には次のように記している。 《(八月)七日。 総軍(南方軍)司令部ニ関係者ヲ集メラレ協議スルコトトナリ、参謀長ニ意図ヲ示シテ出席セシム。稲田参謀副長ノ好意アル裁決ニテ、大体師団ノ希望ヲ容レラレ、決定ヲ保留シテ参謀長帰リキタレルヲモッテ、師団ノ全力ヲ「チェンマイ」付近ニ集結し、一方「チェンマイ」=「トングウ」道ヲ改修シツツ訓練ヲ行ウコトニ決シタ》 岡田参謀長が南方総軍司令部の参謀室に行くと、作戦参謀の櫛田中佐が、すぐ稲田参謀副長に会うようにといって、「その前にお願いがあります」という。稲田参謀副長は、必ず、祭師団にチェンマイ=トングウ道の構築をさせるというだろう。この計画に、われわれ幕僚は反対である。道路構築は途方もない大工事で、実施したら祭の戦力はガタガタになってしまう。稲田参謀副長に何度も再考を促しても聞き入れてくれない。われわれ幕僚では、どうにも手に負えない。稲田参謀副長と岡田参謀長なら(少将同士で)話しが付くと思う。実施部隊の立場として、道路構築は困る、と強く進言してもらいたい、という。 南方軍の参謀部内には、稲田副長の道路構築計画を巡って、意見が対立していた。 岡田参謀長が、道路構築がどういう点で困難というのか、と問うと、櫛田中佐は、いま泰緬鉄道建設を進めているが、大変な難工事である。日本軍一万、捕虜五万五千、現地人労務者七万、合計十三万五千人以上を使っている。コレラがたびたび発生し、この六月には患者六千人、そのうち約四千人が死亡した。このほか、給養の不良のため、捕虜の体力は落ちる、現地人は逃亡する、日本の兵隊はマラリヤと下痢にやられるで、作業を一時中止した。道路構築をするとすれば、同様の困難が予測される、という。 岡田参謀長は、稲田副長の真意も分かっていないので、副長の話を聞いた上で考えよう、と答えて、副長室に稲田副長を訪ねた。 稲田副長は、次のようにいう。 「祭はチェンマイに兵力を結集してもらいたい。当分、南方軍直轄の戦力予備にするつもりだ。第十五軍では、早く祭を寄こせといっているが、当分はやらない。牟田口はインドに進攻するといって、大騒ぎをしている。まるで、のぼせ上がっている。 牟田口はインパール作戦をやる、やるといっているが、南方軍としては容認してはいない。いまのところ、やる、やらないのはらは決めていない。あるいは、情勢の進展如何によっては、やるようになるかも知れない、という程度だ。それよりも、タイ国の政情に不安がある。七月にムッソリーニが失脚して、イタリアの内部がおかしくなったので、日伊独三国同盟が破れるという予想が出て来た。その上、日本の戦況は、どこもかんばしくない。タイ国のことだから、動揺を警戒しなければならない。すぐに動乱が起こるとは考えられないが、とにかく、にらみをきかしておくことが必要だ。そのために祭師団を北部タイに集結させて、北のシナ国境を押さえ、南はバンコクにも、にらみをきかせるようにする」 さらに、 「祭師団は当分、タイの古都チェンマイに集結させておく。集結をしても、ほかに任務はないから、その戦力を活用して、チェンマイ=トングウ道を自動車道に改修する。タイとビルマは昔から戦をしていたが、ビルマ軍が再三泰に侵入している。その経路をたどると、トングウからチェンマイに出て来ている。工兵中尉に命じて斥候将校にして道路偵察をやらせたら、旧道が残っていて、工兵二個連隊と歩兵一個連隊を使えば、二ヶ月で自動車道路に改修できるという。 南方軍では、今、泰緬鉄道を建設しているが、鉄道一本では、頼りない。もう一本、戦略交通路が必要なのだ。今度、東京に行って、こうしたことで諒解を得てきたので、総軍でも、やることに決まったところだ。師団として意見があればいってもらいたい。なければ、すぐに総軍命令を出す」 岡田参謀長は、地図も見ていないからどのような道になるのか見当も付かなかった。しかし、将校斥候をだして偵察したと言うから間違いないと思われた。 また、桑原参謀がビルマ直行計画を聞いたのは、稲田副長が東京へ行っている間のことだ、とわかった。 道路構築計画は成案となっていないので、櫛田参謀がビルマ直行計画を示した。桑原参謀はその通りを山内師団長に報告した。ところが、山内師団長は稲田副長から道路構築の具体案を聞いていたので、話が食い違ってしまった。 南方軍司令部という最高指導部の、祭師団に対する使用法が、明らかに混乱していた。そのために祭師団の行動も混乱を来した。第十五軍の牟田口軍司令官は祭師団の到着を待って、焦り立っていた。こうしたことから、第十五軍は祭師団に対する印象を悪くし、後に感情的な対立の原因となった。 祭師団は稲田副長の計画に従って、チェンマイに移動し、道路構築に着手した。 だが、このことは、のちに祭師団の作戦に、重大な支障を及ぼすこととなった。 pp:38-51 岡田参謀長がインパール作戦計画の具体的な内容を知ったのは、第十五軍の司令部に行ったときであった。 その日、昭和十八年八月二十五日、第十五軍司令部(ビルマ・シャン州メイミョー)では、インパール作戦計画を研究するための兵棋演習が行われた。第十五軍の木下高級参謀が演習を指導し、インド=ビルマの地図の上に、各部隊の隊標を置いて、作戦の構想、展開を示した。木下高級参謀はインパール作戦計画を起案した本人であったからだ。 出席者は次の通り。 第十五軍から牟田口軍司令官、久野村参謀長以下、全幕僚、ビルマ方面軍からは中参謀長、北沢正一少佐参謀、直属部隊としては第三十三師団参謀長の田中鉄太郎大佐、第三十一師団長代理の宮崎繁三郎少将、隣接の関連部隊として、第十八師団長田中新一中将、第五十六師団長松山祐三中将。 第十五師団からは山内師団長と岡田参謀長。第十五師団は、このときは、第十五軍を離れて、南方軍直轄になっていた。しかし、近いうちに(第十五軍に)復帰するものとして、そのときの参考にするために参会した。 不破編纂官の編述した防衛庁の戦史『インパール作戦』のなかには、その時の一場景として、次のように記されている。 《このとき、第十八師団長田中新一中将は突然発言、薄井参謀(第十五軍後方参謀)に対し「君は主任参謀として、本作戦間後方補給に責任が持てるのか」と詰問した。薄井参謀は率直に「とても責任は持てません」と答えた。田中師団長は憤然として、「そんなことでどうするか、第一線兵団長としては補給が一番心配だ。この困難な作戦で補給に責任が持てんでは戦さはできん」と強く詰った。席上は気まずい空気に包まれ、薄井参謀は言葉に窮した》 田中師団長の発言は、インパール作戦の正確と弱点を的確に指摘した。その後で牟田口軍司令官は次のような奇妙なことをいった。 《「敵と遭遇すれば、銃口を空に向けて三発射て。そうすれば敵はすぐ投降する約束が出来ているのだ」と冗談ともつかぬ調子でいった。 列席の各兵団長は、内心、軍司令官の本心を疑った》 その反面、牟田口軍司令官がインパール作戦とその勝利の予想について語るときは、興奮して、とうとうと際限なく力説を続けた。それを聞いた人のなかで、ある者は畏敬の念を起こし、ある者は異様な印象を受けた。 この八月二十五日の山内師団長の日記は次のように記してある。 《1100(午前十一時)、軍司令部ニ至ル。軍司令官牟田口中将ニ申告ス。次で作戦室ニテ将来ノ作戦計画ニツキ説明アリ。師団将来ノ任務モ明瞭トナル。(但シ、ソノ通リ実現セズ、変化セル状況ノ下ニ師団ノ使用セラルル場合多キ予感アリ) 昼食後、軍司令官ノ訓示、懇談アリテ会同(軍事用語で集会、会合などの意味)終了。方面軍ノ軍楽隊ノ演奏ヲ聞ク。夜、官邸ニ軍司令官ノ招待アリ。終ッテ、サラニ翠明荘ニ案内セラル》 この記述のなかには〝兵棋演習〟の文字はない。兵棋演習をすることが、八月二十五日の主要な目的であった。それなのに、日記では全く触れていないのは奇妙なことであった。まして細密な師団長は、翠明荘の招宴まで書き加えている。翠明荘は、後に晴明荘と名を改めた、第十五軍司令部専用ともいうべき、芸者のいる料亭であった。 師団長日記として書かねばならないのは、翠明荘のことではないはずだ。 しかし、兵棋演習のことは、岡田元少将にも記憶がなかった。ただ、作戦計画の説明を受けたということが頭に残っている。これは不可解なことだが、昭和四十年代となった今日では、もはや、その失われた記憶を復元させることはできない。 しかし、このことから、次のように推察されるのだ。それは 山内師団長も同じ程度の関心しか持たなかった。 むしろ、インパール作戦などは重要と考えないで、ビルマの他の方面を警戒していたことが、日記にも記してある。 《将来ノ任務。 師団将来ノ任務ハ八月二十五日、メイミョーニオケル会議ニオイテ示サレタガ、コノ基礎ハ敵ガ印緬国境中部方面ニ反攻ニ出テクルトイウ判断デアル。シカルニコノ山地ハ彼ラノ得意トスルトコロニアラズ、マタ最近ノ敵ノ動キノ「セイロン」島方面ニ活発ナリアルコト、及ビ英米軍ノヤリ口ヨリ判断セバ、相当優勢ナル海空軍ヲ伴イ、数個師団ヲモッテ「ビルマ」沿岸ニ上陸ヲ企図スルコトモ考エ得ベク、ムシロコノ方ガ大ナルニ非ラザルヤト考エラル。タメニ師団ハ両様ノ場合ヲ考エ、訓練準備スル要アリ》 山内師団長は、ビルマに進出後、ベンガル湾沿岸に敵の上陸を迎える可能性が高いと見たのである。このような判断は、当時ビルマにいた上級指揮官には同様の考えを持った者が少なくなかった。 岡田参謀長がインパール作戦について、重要なことを知ったのは、その後である。山内師団長と岡田参謀長は、メイミョーの研究会(兵棋演習)を終わっての帰途、首都ラングーンのビルマ方面軍司令部に立ち寄った。 山内師団長はビルマ方面軍司令官河辺正三中将に申告に行き、挨拶を交わした。その間に、岡田参謀長は方面軍の高級参謀、片倉衷大佐と会談した。片倉参謀は岡田参謀より、陸軍士官学校の一期後輩であり、満洲の関東軍で一緒に働いたことがあった。 河辺、牟田口、片倉の三人について、(読売新聞の)長谷川記者が書いていることを要約すると、 《(昭和十八年)四月十八日。河辺中将はメイミョーの牟田口中将の陣営を訪れた。そこで久しぶりに再会したふたりは盃を重ねた。牟田口中将は小畑参謀長を呼び、「余人を交えずに、二人だけでお会いしたい」とその段取りを命じた。軍司令官同士の密談など前古未曾有のことであり、そのような前例はない。参謀長は河辺将軍に随行してきた片倉ビルマ方面軍高級参謀に相談したが断られた。片倉参謀は、「軍司令官の密談を見て見ぬふりを黙認したとあっては、幕僚の責任が果たせない。しかも初巡視の際であり、河辺中将はまだビルマの事情に詳しくない」といった。 牟田口中将は、「幕僚のくせに何をいうか、軍司令官同士が話し合うのに何が悪い、片倉の世話にはならない」といって、小畑参謀長を怒鳴り散らして、会談が非公式に始まった。片倉参謀にいわせれば、「牟田口はビルマの古狸だ。新任ホヤホヤの河辺に、どんな難題をふっかけるかも分からない。下手な言質を取られたら、あとで動きが取れなくなる」と考えて、河辺中将に、「おそらくインド進攻作戦に関する話が出るでしょうが、そのことでしたらただちに片倉をお呼び下さい」と耳打ちした。 それから間もなく、両者会談の半ばで、河辺中将は「片倉、入ってこい」と片倉参謀を呼んだ。 部屋に入ると、牟田口中将はインドの地図を前にして、呆然と立っており、両眼には溢れるような涙が光っている。河辺中将は「片倉、事は重大じゃ、お前も良く聞いておけ」 牟田口中将は、なおも自分の言葉に酔ったように、激した表情で訴える。 「閣下と本職は支那事変を起こした責任があります。だから、なんとしてでも、この事変を解決しなければなりません。それには重慶向け物資を、どんどん送り込んでいるレド公路の策源地を、覆滅する必要があると考えます。それに、大東亜の戦局は、日増しに悪くなっています。……これでは、お上に対して申し訳ない。一つビルマで、この暗雲を払い、明るい天日を迎えたいと、牟田口は常々考えております。こうすることが宸襟を休め、大御心に副う所以と存じております」 河辺中将は一向に口を開こうとしない。いつの間にか、ソファに深く身を沈めて、身動きさえしない。 一瞬、行き詰まるような緊迫した空気に、やりきれなくなった片倉参謀は、「なにぶん事は重大です。ラングーンに帰って、十分検討の上、ご返事申し上げます」とその場を取り繕ったのである。》 岡田参謀長に対して、片倉高級参謀は、第十五軍の作戦には絶対に不同意だという。 昭和十八年六月下旬に、ラングーンのビルマ軍司令部で兵棋演習が行われた。その時、片倉高級参謀は第十五軍木下高級参謀と大激論をした、という。 片倉高級参謀は、木下高級参謀の起案した計画を、痛烈に論難した。木下高級参謀も譲らず、顔色を変えて反論した。憤激して、罵り合う声は室外に響いて、軍司令部の人々の耳を驚かした。 あとで、河辺方面軍司令官が片倉高級参謀を呼んで、 「作戦計画に異論はあるにしろ、ここは一つ、牟田口の顔を立ててやってくれんか」 「……牟田口が確信をもってやろうというのだから、思うとおりにやらせようじゃないか」 ビルマ方面軍の最高の軍司令官が、このような非論理な態度で、異常ともいうべき大作戦を実現させようとしているのだ。 ビルマ方面軍中参謀長も、はじめは反対していたが、曖昧なことを言い出して、頼りにならない、と片倉参謀はいう。ビルマ方面軍の中で、インパール作戦計画に反対を続けたのは、いまや片倉高級参謀ひとりになっていることが、岡田参謀長にわかった。 片倉高級参謀はさらに言う。 「インパール作戦に正面から反対しているのは、(南方軍)参謀副長の稲田閣下だけである。泰緬道路の構築は必要には違いないが、稲田閣下の狙いは、牟田口の暴走を押さえることだ。そのために通りがかりの祭(師団)を取り上げたのだ」 南方軍の幕僚には、稲田参謀副長の考えに反対している者が多いことを、岡田参謀長は山内師団長に随行してシンガポールへ出張したときに感じた。 片倉参謀はいう。 「南方軍では、やれ、やれと、けしかけている。ビルマ軍の幕僚も腰抜けばかりだが、南方軍の方はもっと始末に悪い。稲田閣下の足を引っ張る奴ばかりだ。バカの上積みだ」 山内師団長はこうした内情に気がついていないから、ビルマに行けといわれるまでは、道路構築をつづけるつもりでいる。むしろ、南方軍に忠実であることを示すために、進んで道路構築に着手しようとしているのが感じとれた。 pp:51-61 |

著者は「昭和十八年八月二十五日、第十五軍司令部(ビルマ・シャン州メイミョー)では、インパール作戦計画を研究するための兵棋演習が行われた」と記している。

しかし、山内師団長の日記にも、そして、その日記を戦後になって読んだ岡田元少将(第十五師団)参謀長にも、「兵棋演習」を、その日に行ったという記憶・印象がないのは、どういうことだろうか。

著者は、「岡田参謀長としては、牟田口軍司令官のインパール作戦計画を、形のでき上がったものと考えられなかったことだ。それほど、補給その他の点で、実行不可能と思われることが多かった。そのために岡田参謀長は、あまり気にかけなかったのだ」と推察している。

当日、メイミョーの第十五軍司令部に出席した出席者は、第十五軍及び隷下三師団の参謀長、それに加えて第十五師団の山内師団長、隣接関連部隊の第十八師団長田中新一中将、第五十六師団長松山祐三中将など錚々たる面々である。そして、インパール作戦起案者の第十五軍作戦参謀木下大佐の説明があり、田中新一中将から補給についての厳しい質問が浴びせられ、薄井後方(兵站)参謀が「責任が持てない」と答え、田中中将の叱責を受けた、と記している。

多くの将官たちがメイミョーに集まって会議が開かれたが、その目的は何であり、会議以後、何をすべきかを議論すべき場であるはずなのにそれがない。そんな形骸化した会議を日本陸軍は戦地でしていたのか。

一方通行の「インパール作戦」計画説明だけで、田中中将の発言だけが目立ち、質疑応答もなされたようなムードはなく、深耕拡大する議論を展開することもなかった。それは、日本陸軍内部の上級者に対する絶対服従がそれを許さなかったのか。上級者の傲慢と下級者の卑屈が蔓延する組織であり、目的が明確でない会議であったのではないか。

もうひとつ、この会議への出席者達は、「インパール作戦」計画をぶち上げた牟田口中将の執念・盲信に対して、「馬鹿馬鹿しい作戦計画」と内心では軽蔑して実現不可能と見くびっていたのではないか。ところが、牟田口中将の執念は、ひとつひとつその作戦計画実現に向けて上級者に積極果敢に書簡を出し、異例の秘密会談などで意見具申、作戦実行のためには人事異動も自分の都合の良いように強行させる豪腕を発揮し、組織上の決まり事も無視した。

牟田口軍司令官は、いつの間にか、ビルマ方面軍、南方軍、そして大本営、東条首相などトップをして、何等論理的正当性のない戦局の一発逆転に賭ける気にさせた。一方、彼の作戦に反対する者を、臆病者、卑怯者とあたり構わず罵倒し、非協力者として執拗に糾弾し排除つづけた。そのため、幕僚達は、戦局の実態に目をつぶり、それゆけ、それやれと、迎合して自分を守ることに汲々としたのが、南方軍、ビルマ方面軍、そして第十五軍の組織の実態であった。牟田口軍司令官に罵倒され続けた第十五軍幕僚達は面従腹背の態度をとり、彼の意に添わぬ情報を上げなかった。牟田口中将は自ら情報断絶に陥り、幕僚たちは牟田口中将にいわれたことをただこなすだけという、組織として何も機能しない最悪の状態に陥った。牟田口軍司令官の「インパール作戦」計画がいつの間にか誰にも制御不能な巨大な怪物と化した。その戦争の悲惨さをまともに受けたのが、インパール作戦の実戦に参加させられた将兵であった。

山内師団長は牟田口軍司令官を嫌っていたようだ。陸軍大学首席卒業、しかし、幼年学校出はなく中学卒業ということで、陸軍内では傍流である。米国カンザス陸軍大学卒業など二度の駐米経験を経た知米派ということで陸軍主流には嫌われ、ビルマ前線の牟田口軍司令官第十五軍の隷下師団となった。

一方、盧溝橋事件で支那事変勃発の原因をつくり、シンガポール攻略では相手方の手榴弾で負傷を負いながら指揮した猪突猛将型の牟田口軍司令官とでは、所詮水と油ではじめから相性が悪いのは当然の成り行きだ。

それゆえ、山内師団長は、南方軍稲田参謀副長の命令したタイ国「チェンマイ」=ビルマ「トングウ」道路の改修に執心した。そのことで、祭第十五師団のビルマ前線到着が遅れ、牟田口軍司令官の感情を苛立たせた。

この稿をドラフト中の5月4日、泡沫候補と見くびられていたトランプ氏が、あれよあれよという間に、共和党次期大統領候補選挙を勝ち進み、(2016年)5月4日、インディアナ州予備選で大勝、同党の指名を獲得することが確実な情勢となった。世の中には、時の勢いに乗る、一気に加速するムードがあることは、歴史上事欠かない。

そうゆうときは、人間正気を失っている場合が多く、最後は最悪の事態に至ることが多い。インパール作戦も例外ではなかった。

| 師団長と参謀長 道路改修についての、南方軍の正式命令を受け取ってから、岡田参謀長の苦悩が始まった。 それは、タイ「チェンマイ」=ビルマ「トングウ」道の改修についての稲田副長から指示されたことが、そのまま命令になっていたが、細かい項目が付け加えられていた。それによれば、道路は幅五メートルとし、二十五キロごとに自動車行き違いのための待避所を作ること、トラックが走れるように、厚さ三十センチの小石舗装をすることが指定してあった。 |

Source: Taungoo satellite view & Taungoo street view

http://www.maps-streetview.com/Myanmar/Taungoo/satelliteview.php

|

ORIGINS The official Japanese military history of WWII[7] does record that, in preparation for the IJA 1944 invasion of India, a vehicle road was to be established connecting the railhead in Chiang Mai, Thailand, with the road, river, and rail[7a] junction in Toungoo, Burma. That road was to pass through the border town of Khun Yuam in Thailand. The following IJA units were assigned to build the road: . . . the IJA 15th Division's [140th] Engineering Regiment and one Infantry Battalion, as well as the main force of the Independent 23rd Engineering Regiment around 01 August 1943[8] . . . .[9] They were given two months to complete the work. As the Japanese military history notes: . . . the two month schedule for the project imposed by the Southern Army Group for improving over 400 kilometers [of caravan trails and footpaths sufficiently to handle motorized vehicles] was wholly unrealistic.[10] . . . the entire length of the road was around 300 km in a straight line, with the length of construction exceeding 400 km.[10a] In addition, the terrain was very rugged, and continually being modified by downpours [and accompanying erosion]. . . .[11] Thus, when it became obvious that the time required for the road improvement project has been grossly underestimated, the effort was largely abandoned on 09 Nov 1943, three months after the order had been given, and most of the IJA units assigned to the work were sent on to Burma via the Lampang-Kengtung Road.[12] IJA: Imperial Japanese Army 7.^ 戦史叢書 (Sensi Sosho) (Japanese Military War History Series) 7a.^ By this time, however, one of the two sets of railroad tracks had been "taken up" per Brown, Atholl Sutherland, Silently into the Midst of Things (Victoria BC: Trafford, 2001), p 40 8.^ This date is generally confirmed by a statement later in the Senshi Sosho text referenced below: "The Army Group, on 12 August 1943, gave the order to prepare for the Imphal operation to the 15th Army" (p 148). 9.^ 戦史叢書 : Vol 15: インパール作戦―ビルマの防衛 (東京: 防衛庁防衛研修所戦史室 (編集), 1968年). Senshi Sosho, v 15, Imphal maneuvers - Burmese defense (Tokyo: Asagumo, 1968), p 139. 10.^ ibid, p 140. 10a.^ Road distance between Toungoo and Chiang Mai was actually much greater: almost 650 km (See Toungoo-Border Pt 13 and Border Pt 13 - Chiang Mai). Flight distance was less at 270 km (per Google Earth). 11.^ 戦史叢書 : Vol 15, ibid, p 178. 12.^ ibid, p 179. 出所:Japan in Northwest Thailand during World War II http://lanna-ww2.com/ [Khun Yuam Airstrip] |

|

岡田参謀長は当惑し、腹を立てた。南方軍のその命令は、はなはだしい机上の空論としか思えなかった。 この道路のある地帯は、タイとビルマの国境の山脈である。チェンマイとトングウ間は、地図上の直線距離で三百キロ。山中を迂回し、登り下りする自動車道を作るとすれば、その距離はどれだけ延長するのかわからない。総延長五百キロ*と仮定すれば、東京~京都の区間に等しい。それに幅5メートル、厚さ三十センチ小石舗装を要求している。 *上記英文資料によれば、直線距離300km 道路延長距離は400km以上と記されている。 岡田参謀長は現場の地勢を見てはいなかったが、飛行機で上空から見ただけでも、熱帯地特有のすさまじさに覆われていた。その大密林を切り開き、整地するだけでも容易ではない。その作業用の機械などあるわけがなかった。空中から見たタイの国土は、密林と水田と湿地がつづいている。日本内地のような岩石を敷き詰めた河原ではない。岩石を砕くとしても、どの程度にやれるかわからない。 結局、祭師団のような、通過中の作戦部隊が、片手間でやれる工事ではなかった。このような命令の細目(道路仕様)は、担当した若手参謀の、不勉強と、思慮のたりない起案であった。参謀の質は、南方軍だけでなく、全般に、目に余るほど低下していた。 命令が出た以上、工事に着手しなければならなかった。そのとき、タイのバンコクまで着ていた祭師団の兵力は、歩兵第六十連隊の福島第三大隊、工兵第十五連隊、自動車及び駄馬輜重各一小隊であった。後続の部隊は南支那海を仏領インドシナに向かって航海中であり、あるいはまだ上海に残っていた。 南方軍からは、この作業のために独立工兵第二十三連隊を配属することになっていた。 (昭和十八年)9月、タイの雨季は明けたが、おびただしい水とぬかるみが残っていた。作業は、はかどらなかった。 現場からの報告も、途絶えたままなので、山内師団長は苛立ち不機嫌になることが多く、そのあげくに、岡田参謀長に現場を視察、指導することを命じた。 岡田参謀長は、バンコクからチェンマイまでは約690km、汽車で行き、その先は馬で工事現場の先端までいった。後方参謀今岡久夫少佐を同行していた。 予想も及ばない地形であり、山また山が重なり、びっしりと樹林に覆われていた。それを切り倒すだけでも大変な作業であった。その上、倒木も多く、巨木ばかりであり、爆薬で吹き飛ばして除くより方法がなかった。その間を、荒廃した細い道がうねり、曲がり、登り、下りしていた。 南方軍の命令も、稲田副長の指示も、自動車道に〝改修〟するというのだが、そのような安易なことではなく、むしろ、全くの新しい道路を建設するに等しかった。 岡田参謀長は工兵連隊長河野順次中佐の報告を聞いてから、二ヶ月の予定でやれるか、と問うた。 河野中佐は、「とんでもないことで、切土、盛土をやるとしたら、この兵力では一年かかってもできない」と答えた。 南方軍では、二ヶ月あればやれると思っている。南方軍の見当違いもはなはだしい。南方軍では将校斥候の報告を信用したのだろうが、その将校斥候は現地を見ていないことが分かった。 河野中佐は、いやしくも工兵の将校が現地を見たら、あんな報告はするはずがない。この険しい道を、炎熱を冒して歩いてはいない。バンコク辺りで、酒を飲んで終わったのだろう、と答えた。 南方軍の稲田副長までが、この将校斥候の報告のために、途方もない誤算をしていたのだ。 改めて工事行程を検討すると、独立工兵連隊側では〈少なくとも今後一年半以上を要する〉という。 岡田参謀長としては、この難工事をどこまで続けてよいか迷った。工事の予定と関連して考えなければならないのは、師団本来の任務がビルマに前進することである。インパール作戦が開始されるとなれば、作戦発起の期日前に所定の場所に集結して準備をしなければならない。 岡田参謀長は工事を進捗させるために、チェンマイの県知事に協力を求め、タイ人労務者を出してもらうことにした。しかし、これにも困難があった。タイ国の通貨はバーツである。岡田参謀長は軍用金として巨額の儲備券*を持参したが、それはタイ国では通用しない。とすれば、労務者に報酬を支払うことができない。無償では、タイ人労務者を集めることはできない。 *儲備券:日中戦争の際,対日協力中国政権の発行した不換紙幣の一種。 1941年1月6日開業した新国民政府(南京) の中央儲備銀行が発行した中央儲備銀行券。第十五師団は上海に駐留していたので儲備券を持っていたのだ。 こうした工作に手間取って、岡田参謀長はバンコクに帰るのが、のびのびになった。バンコクの師団司令部には、高級参謀小林捨三中佐がいたが、赤痢で入院してしまった。今岡参謀は岡田参謀長に随行して工事現場に行っているので、山内師団長の身近にいる参謀は、桑原参謀ひとりとなった。 山内師団長は、ビルマ前進計画を報告した桑原参謀を嫌うようになった。 山内師団長は外国(米国)駐在武官の勤務が身についた紳士、桑原参謀は粗雑な野人だから、師団長がいるところでも、無遠慮なものいい、性格の上でも、融和することができなかったふたりが、バンコクの司令部に残っていたから、山内師団長はますます感情をこじらせた。 その頃の師団長日記には、岡田参謀長について、次のように書いてあった。 《参謀長ハ道路構築ノ視察ニ行ッタママ、イツマデタッテモ帰ラナイ。参謀長トモアロウ者ガ、局部ノ状況ニトラワレテ全般ヲ忘レテイル》 そんなふうに見られていたのか、と岡田元少将は、山内師団長の冷たい目を、改めて感じた。 岡田参謀長は情勢を見定めて、バンコクに帰った。そのときには、道路工事の作業は、師団としては十月十五日で打ち切るべきだと決心していた。山内師団長はこの報告を聞くと、不機嫌になって、万難を排しても、やりかけた任務を達成すべきだと主張して、 「今になって、作業を中止するのは、統帥、指揮に悪影響を及ぼすばかりでない。すでに作業隊は犠牲を出してまで強行しているのだから、中止したら士気に影響する。そのくらいのことがわからんのか」と叱りつけた。 牟田口軍司令官も不満を感じていた。第十五軍の戦闘序列(編組)に入った師団が、途中で道路工事をしているなどというのは許せないことであった。牟田口軍司令官は祭師団の進出を、何度も督促してきた。 祭師団から状況報告にメイミョーの第十五軍司令部に行った今岡参謀は、牟田口軍司令官から頭から怒鳴りつけられた。「祭の卑怯者、どうしてビルマに出てこないのか。命が惜しくて、道路人夫の真似をしているのか。祭は卑怯者だ」 今岡参謀にとっては思いがけない言葉であった。 祭師団は第十五軍から離れて、南方軍の直轄となり、一時期、その命令で道路構築をしている。ただ将来、南方軍の直轄を解かれたときに、第十五軍に復帰して、その上でビルマに前進することになる。 「言い訳は聞かない、臆病でないというなら、すぐにビルマに出てこい。山内に、そういえ」 今岡参謀が驚いたのは、牟田口軍司令官ばかりでなく、第十五軍司令部の参謀全員が、同じように考え、悪罵を放ったことだ。 この報告を聞いた山内師団長は激しく怒った。軍人の名誉を、ひどく傷つけられたように感じたのだ。 山内師団長は岡田参謀長から、十月十五日を以て道路構築作業を打ち切る案を示されても、なお工事の続行を主張した。それほど、稲田副長の意図を、あくまで実行しようとしていた。 しかし、牟田口軍司令官から、臆病未練で前進しないでいると罵られては、感情に走りやすい山内師団長は憤激しないではいられなかった。 師団長日記には、次のように記している。 《マタ林集団長(牟田口軍司令官)ガ師団ノ進出遅キニ不満ナルコトハ、先日、師団参謀ノメイミョーニ至リシ際、頭カラドナラレタリトノコトニテ、コンナ分カラズ屋ノ軍司令官ノ下ニ働クハ潔シト考エラレズ。自分ノミノ勝手ナルコトヲ考エテ統帥ハデキズ、情モナク、察シモナク、タダ自分勝手ニナラヌノヲドナルヨウナ将軍は、軍司令官ノ資格ナキナリ。師団トシテハ何トモナラザルモ、悪イ上官ヲ持ッタト諦メテ、将来処置スル必要アルベシ。 要スルニ、従来ヨリノ知己、アルイハ仕エタ上官ナドハ決ク指揮セラレ世話セラルルモ、今マデニアマリ縁ノナカリシ人ハ、ソンナ具合ニハ行カズ。中支ニアリシ当時ト、南方ニ来タリシ今ト比較シテ、同ジ日本軍デアリナガラ、カクモ異ナルモノカト、アキレルホカナシ。シカシテ、決シテ人ヲアテニハデキズ。誰モ皆、敵意ヲ有スルモノト考エテ応対セバ誤リナカルベシ。皇軍トシテ、誠ニ嘆カワシキコトナルモ、コレガ事実デアルカラヤムヲ得ナイトコロデアル》 山内師団長がこう書いた日時に先立って、佐藤師団長(第三十一師団)の回想録には、次のように書かれている。 《九月、軍司令官のインパール進攻は不動の神懸かりなものになっていたと思う》 また、柳田師団長(第三十三師団)も、この時期には、インパール作戦は補給の困難なことを指摘し、実行すべきでないと、意見を明らかにしている。 牟田口軍司令官は、インパール作戦が認可されない以前に、その直属の三人の師団長に非難され、信頼を失っていた。後に作戦が開始されてから、この三人の師団長を更迭して異常な事態となったが、双方の感情の離反は、すでに早く、始まっていた。 今岡参謀がメイミョーから帰ったときの、もう一つの報告は、岡田参謀長を怒らせた。 作戦間は、祭に対する補給は困難になるものと予想される。そのため、予め牛を二万頭与えることにする。これは、インパールに前進するときには、駄牛として運搬に使い、戦場到達後は、殺して食肉にする。一挙両得である。この二万の牛を前進させるために、兵隊を訓練しなければならない。その要員として、歩兵一千名を、すぐにメイミョーに差し向けるようにせよ、と第十五軍司令部からいわれた。 いまタイには、祭の歩兵は松村連隊が一個連隊しかいない。そのうち、一個大隊は南方軍命令で道路工事に出ている。千名を出すには、二個大隊から半々出さなければならない。そしたら、二個大隊とも、使いものにならなくなる。師団は現在、南方軍直轄の軍隊だ。千名を出すためには南方軍から命令を出してもらわなければならない。 千名の兵隊で牛二万頭を取り扱うということは、兵隊ひとりが牛二十頭を追って行くということだ。牛の歩みは遅い。牛一頭の長さは三、四メートル、前後の余裕を見て五メートルとすれば、一列縦隊で百メートル、二万頭を追うにはどえらい長さになる。牛には反芻の時間を与えないと参ってしまう。千頭の牛が宿営地に到着したとき、後方の牛はまだまだ遙か後方という状況になる。 これを第十五軍から受けてきた若手後方参謀の経験と能力のなさに岡田参謀長は怒ったのである。 今岡参謀が受けて来た報告は、牟田口軍司令官の単純な発想(牟田口中将が自慢気にぶち上げたジンギス汗戦略)を第十五軍の若手参謀達が、実際の知識もなく、鵜呑みの形で指示しただけのことである。 pp:82-72 昭和十八年十月、インド、ビルマの長い雨季が終わって、快晴が続いているとき、祭師団についての奇妙な噂が広まった。七月に中国の駐留地を出発した祭師団がいまだに、その目的地に出てこないのは、南方軍が祭を勝手に使っている、祭はそれを口実にしてビルマに行くのを避けているというものだ。いまだにビルマに出てこないので、この噂も信用されやすかった。タイ国にいる祭師団にも、この噂が入ってきた。その上、第十五軍からは、しきりにビルマ前進を促す電報が届いた。 岡田参謀長は、いまの成り行きでは、近いうちに祭師団はビルマに行く可能性が高いと、その準備をしなければと、山内師団長にいうと、言下に拒否された。山内師団長は、稲田副長に言われたことをやり通そうと考えているだけではなく、インパール作戦を重要視していなかった。それは、山内師団長が、牟田口軍司令官に対する信服の念を失い、軽蔑反感を持つようになった。感情に走りやすい山内師団長に、それがないとばかりもいえないと岡田参謀長は推察した。 岡田参謀長は、師団の方向を決め、師団に対する悪い風評の根を断ちたかった。そのため、山内師団長の許可を得て、メイミョーの第十五軍司令部に行き、木下高級参謀に会った。彼とは陸軍省戦備課で、一緒に仕事をした仲間である。 木下高級参謀によれば、牟田口軍司令官は、「祭師団が南方軍直轄になり道路工事の命令があったかは知らないが、祭師団が勝手にその作業を遅らせて、出てこない」と思い込んでいる。そのことを申しあげると、「俺の言う通りにやれないのか」と怒鳴りつけられるのだという。 近いうちに、南方軍から清水総参謀長が視察に来る。メイミョーからバンコクに行く予定である。そのとき、祭師団を早く出してもらうようにお願いする。バンコクでは第十五軍に都合のいいように道路構築状況を報告する、と両者は話し合った。 インパール作戦の補給については、牟田口軍司令官は「三週間で絶対に取る、補給の心配は要らない」と木下高級参謀にいったという。 昭和十八年十月二十二日、南方軍清水規矩総参謀長がバンコクに来た。この日は、祭の後発部隊が仏印サイゴンに上陸するので、山内師団長が出迎えることになっていた。そのため、岡田参謀長が師団長の代理として、清水総参謀長に、状況報告をすることになった。 山内師団長は「報告は君に任せる、しかし、注文がある。参謀長個人の意見を絶対に言ってはならない」と念を押した。(これはタイ=ビルマ道路構築問題である) バンコクのタイ駐屯軍司令部の軍司令官室で、清水総参謀長は状況報告を聞き、会談した。列席したのは(タイ)駐屯軍司令官中村明人中将、同参謀長山田軍次郎少将、そして第十五師団の岡田参謀長であった。 清水総参謀長は道路構築の報告を聞き終わると、「今後、完成までに、どのぐらいの日数を要すると判断するか」 と問うた。岡田参謀長は問い詰められて「いまの予測としては、あと何ヶ月でという期間では、とてもできません」と答えた。清水総参謀長は大きくうなずき、「よし、わかった。そのつもりで考えよう」といった。 そのあと、南方軍の人事異動の話が出た、稲田参謀副長が十月一日付で転出し、後任は綾部橘樹少将、インパール作戦に熱意を持っている、ということであった。 翌二十三日、山内師団長はサイゴンからバンコクに戻り、シンガポールに帰る間際の十五分間ほど清水参謀総長に会見した。そして、師団の全力をもって道路構築にあたり、完成することを希望していること、第十五軍牟田口中将は、師団の進出が遅いといって非難し、不満の様子だが、師団としては、任務上、速やかに進出できない、この旨を第十五軍にも連絡をお願いする、と要望した。 山内師団長は、後続部隊がタイに到着するごとに、すぐに道路構築現場に送り込んだ。 そのころの日記には、次のように記されている。 《各隊、コトニ松村連隊(歩兵第六十連隊)ニ離隊逃亡多ク、カツソノ原因ハイロイロアルガゴトキモ、最大ナルハ幹部ノ兵指導ニ温情ヲ欠ク点ニアルガ如シ。モチロン、兵ノ意志薄弱ナル点モ大ナル原因ナルベシ。 コレガタメ先般来、各隊長ニ対シ、幹部ノ温情指導ニツキ要望セシガ、元来、近畿出身ノ下士官ハ口数多ク、心ニテハソレマデニ思ワズトモ、兵ノ過失ナドニ対シ口汚ク罵リ、少シモ温情ナシ。兵トシテハ心配ナルコト、マタ過失等ヲ班長等ニイエバ、タダ、シカラレルノミデ、相談相手モナク、ツイニ温カミナキ軍隊ヲ嫌忌シ、逃亡スルニ至ル。松村連隊長ハカカル点ノ思イヤリ、ヤヤ欠ケアリテ、指導上、注意ヲ要セリ》 師団司令部でも、山内師団長が後着部隊を出迎えにサイゴンに行ったときに、師団の経理部長武部久平中佐が自殺した。師団長日記には次のように記してある。 《十月十九日午後「サイゴン」市内ヲ散歩ス。五時ゴロ帰ルヤ栗田中尉来タリ『経理部長自殺セラレタリ』ト報告ス。副官不在ナルタメ自動車ヲクメンシ出カケントスルト帰リ来タリ、師団連絡所ニ至ル。スデニ処置シ、病院ニ送リシ後ニテ、病院ニ至ル。屍室ニ至ル。屍室ニ安置シアリ。状況ヲ聞クニ、拳銃ニテ頭部ヲ打チ貫キ即死セルガゴトシ。遺書等ナク、前夕会食ノ時モナンラ変ワリナク、当日モ接シタルモノハナンラ気ヅキタルコトナシ》 武部経理部長は岡田参謀長の指示を受けて、兵器の買い付けにあたっていた。その武器は、円匙(土を掘るスコップ、ショベル)と、駄馬につける鞍である。円匙は歩兵が背嚢などにつけて携帯するものだが、そうした小型のものはなく、大型のシャベルも数が集まらなかった。駄鞍は、間に合うものが全くなく、作る技術も工場もなかった。 それよりももっと大きな難題は、武部経理部長には、仏印で使えるピアストル通貨がなかった。そのため仏印駐屯軍の参謀長河村参郎少将に協力を求め、同参謀長も承諾した。しかし、駐屯軍の経理部に頼みに行くと、頭から断られた。日本円をピアストル貨に交換することは、禁止されている。それをすれば、現地にインフレが起こって、仏印の経済が混乱し、日本の占領政策に支障を及ぼすという理由であった。武部経理部長も、兵器のことだけに、必死になって交渉し激論を戦わせたが、打開の道は開かれなかった。岡田参謀長は、自分が正式に仏印駐留軍首脳部と交渉しなかったことを悔やんだ。 ところが、自殺の原因が別にあると思うようになったのは、経理部の田中次郎主計中尉の話を聞いてからであった。山内師団長が後発部隊を出迎えにサイゴンに行ったとき、武部経理部長は通貨交換の交渉経過を報告した。それを聞くと、山内師団長は激しい勢いで、叱りつけた。その激しい罵声は、離れた所にいた田中副官の耳にまで響いた。山内師団長の口汚い悪罵は痛烈を極め、長時間続いた。傍にいる者には、聞くに堪えない思いであった。 武部経理部長が拳銃を自分の頭に当てたのは、その後、まもなくであった。 岡田参謀長は田中副官の話を聞いて、山内師団長は非情に過ぎた、と思った。経理部長の努力がたりないと責める前に、その努力に限界があるのを思いやるべきだった。占領軍の経済政策で決められていることは、師団の経理部長の力で動かすことはできない。それを武部中佐の責任として痛罵するのは、山内師団長の見方が的をはずれていた。そして、そのあげくに、武部中佐を自殺に追い込んだ。 岡田参謀長が、そのとき受けた印象は、それからに十年余り立ってから、師団長日記を読んでも、間違ってはいないように思えた。 日記の文面は、この激しい面罵のことにはふれないで、 《アセラヌヨウ、イイキカセタルトコロナリキ》 としてある。また自殺については、 《死スルナラ、モット死ニガイノアルトコロニテ死スベキナリ》 と批判している。 しかし、別の事実を伝える人もあった。それは、武部経理部長の当番兵として、日夜、その身辺にあった岡栄治兵長である。その談話によれば、野戦倉庫に保管してあった機密作戦地図の紛失事件が原因であるという。 それが敵の手に渡れば、軍の作戦の死命にもかかわる重大事である。経理部の責任者は軍法会議にかけられ、保管の油断、怠慢を追及されるのは必至である。〝機密〟の程度によっては、死刑ということもある。 野戦倉庫長の小山房弘中尉は、事件以来、精神異常の状態となった。武部経理部長も日夜の心労のため憔悴の色をあらわしていた。 そのような時、サイゴンで武部部長に対する山内師団長が叱責する事件が起こった。それが、武部部長にとって、機密地図紛失事件の責任を取るための、自殺のきっかけとなったのではないか。 南方軍の清水総参謀長と会見したあとで山内師団長は、師団司令部をバンコクから北部のチェンマイに移動させるように命じた。チェンマイは道路構築作業の基地であり、そこに師団司令部を進めて、作業を一層強力に推進させようとした。 ところが十月の終わりになって、南方軍は、祭師団を第十五軍に帰す意向を伝えてきた。 十一月九日、南方軍から祭師団に対して、ビルマ進出を、正式の命令で伝えてきた。その命令は、師団の全兵力が進出するのではなく、師団の歩兵二個大隊、砲兵一個大隊、工兵一個中隊をタイ国駐屯軍司令官の指揮に入れる、という命令であった。祭師団は歩兵九個大隊、砲兵三個大隊、工兵三個中隊であるから、その四分の一に近い兵力をタイ国に残すことになる。しかも、祭師団の後発部隊は、いまなおサイゴンに到着していない。すでに到着した部隊でも、松村連隊は道路構築の作業中であり、チェンマイに向かって移動中の部隊もある。このような状態の部隊から、南方軍の要求する兵力を抜き出すことにも困難があった。 ことに山内師団長が不快に思ったのは、祭師団から四分の一もの兵力を抜くことを要求したのは、南方軍の意図でなく、タイ国駐留軍の中村軍司令官だと知ったからであった。 南方軍からは、はじめは、現在構築中のチェンマイ=トングウ道を啓開しながら、ビルマに進出せよ、と命じてきた。師団からは、南方軍に繰り返して、啓開作業だけでも困難な旨を伝え、別の道として、チェンマイより南のランバーン=ケンタン=タカオ道による啓開、前進の案を示して許可を受けた。 十二月二日には、ビルマ進出打ち合わせのために第十五軍司令部に派遣されていた桑原参謀が帰ってきた。 持ち帰った『祭兵団推進要領』によれば、祭師団は昭和十九年一月上旬までに、北ビルマのウントー付近に戦略展開(集結)を完了することになっていた。 牟田口軍司令官は、インパール作戦の発起の一日も早いことを望んでいたが、祭師団の集結が終わらない限り、作戦発起はできなかった。祭の後発部隊の中国からの到着を考え合わせ、第十五軍の参謀は三月中に作戦発起を考えているという。いずれにしても、祭師団の集結が、インパール作戦発起の日を決めることになった。 祭のビルマ進出が決まってあわただしい中、岡田参謀長は、シンガポールの南方軍総参謀長宛の電報の発信を命ぜられた。電文は師団長自身が書いたものである。それだけでも、普通ではないことであったが、文面は、さらに岡田参謀長を驚かせた。 前文にはじまって義集団(タイ国駐留軍)の内情を列挙してあった。中村軍司令官と山田参謀長に対する非難であった。その文章はどぎつい表現をしていたから、山内師団長の日ごろの毒舌に近いものであった。 岡田参謀長は目を通して驚き、そのまま発信できるものではなかった。師団長の真意がわからなかった。師団長といえば、天皇陛下から直接に任命を受ける高位の職であり、良識の人であるはずだ。それなのに、電文の内容は、そのような人が書いたとは思われないほど、悪意を露骨にあらわしていた。 翌日、岡田参謀長が師団長に呼ばれて部屋に行くと、真っ先に「あの電報を打ったか」と聞かれた。まだ発信していませんというと、「早くしろ」と促した。 何かわだかまりがあるなら、しばらく冷却期間をおけば、気が変わるだろうと思った。しかし、山内師団長は顔を合わせるたびに催促した。そのうち、顔色を険しくして、発信しないのは、岡田参謀長の怠慢だと言い出した。 岡田参謀長は、「あの電報は、出したらまずいことになります。お考えなおしになって下さい」というと、山内師団長は「あのくらいのことを、南方軍に言ったやったほうがいい。義の奴らは、今度のビルマ前進でも何をしてくれたか。前進途中の兵站業務は、師団がやっているが、これは義のすべきことだ。ビルマに行くと決まると、配属の通訳は全部引き揚げてしまう。こんな不親切な駐屯軍があるか」 山内師団長は承知せず、岡田参謀長と論争を続けた。最後に、ようやく、不承不承、師団の状況についての報告を出すことを認めた。岡田参謀長は自分で報告を起案して、師団長の検閲を受けた。戻された報告書をみて岡田参謀長は驚いた。日頃、山内師団長は幕僚の起案文を、赤と青の色鉛筆で、細かに訂正するのが常であった。ところが今度の報告書は、全部の頁が赤と青の書き込みで、余白もないようになっていた。山内師団長の中村軍司令官や義集団に対する非難が、もとの通りに書き改めてあった。山内師団長はあくまで自分の主張を貫こうとしているのだ。 岡田参謀長が処置に困っていると、専属副官が師団長の言葉を伝えに来た。「師団長閣下は、ご自分が直したところが悪いのなら、参謀長に任せるから、よく考えて、然るべくやるようにとのお言葉でした」 山内師団長は、最後になって、気持を翻したのだ。なぜ、これほどまでに、このようなことにこだわるのか、岡田参謀長には不可解だった。 山内師団長は感情が激しいだけでなく、直情であり、正義感が強かった。ただし、意外に自己の主張にしつこく、譲らないのは、その反面に自分の権威、面目に対する強い意欲があったように、これらの文字が伝えている。 pp:73-87 |

直線距離三百キロの山岳密林地帯、しかも一年の半分は激しい雨季となる。大量の降雨量により泥濘化する密林の嶮難な地形を工事するのは大難工事である。道路建設部隊でもない歩兵連隊には、当然ながら道路建設用重機類もない。密林を抜開するのは人力と畜力、障害物は爆薬発破で除去しなければならない。そのような技術も爆薬も持たない戦闘歩兵連隊が、通過の傍ら工事をするのは大変なことである。しかもチェンマイからトングウに向かって片押しで工事するには、既設の古道があるといっても、道幅5m、整地・砕石舗装30㎝厚の自動車道路など到底、二ヶ月でできるようなものではない。一年半どころかその倍以上もかかるであろう。南方軍の斥候工兵将校は現場を実地踏査もせず、工期二ヶ月と南方軍稲田参謀副長に報告し、稲田参謀副長も地形認識についての無知をさらけ出し、その報告を真に受けて、山内第十五師団長に道路構築作業を命令した。

稲田参謀副長の思惑は、暴走する牟田口中将をなんとか押し止る策として、祭第十五師団を南方軍直轄として、チェンマイ=トングウ道路構築に従事させた。しかし、そうした稲田副長は南方軍内では孤立し、部下の幕僚たちは、南方軍内部のトップに迎合し、牟田口中将の一発逆転にかけていた。ビルマ方面軍も同じ穴の狢であった。

山内師団長は、我が強く直情径行・猪突猛進の牟田口第十五軍司令官を忌み嫌い、ビルマに速やかに進出することを逡巡した。南方軍稲田参謀副長からのチェンマイ=トングウ道路構築命令は山内師団長にとっては渡りに船となり、道路構築に執心した。

山内師団長自身も密林山岳地帯に対する地勢・自然認識に欠けていた。道路構築現場にも行っていない。参謀長が現地に行ったがなかなか帰ってこない、と文句たらたらである。それに加えて、道路構築を行うための必要機械工具類、糧食の現地調達、現地労働者等への賃金支払いなど、現地工事資金調達についての認識や目配りも欠けている。

日本陸軍上層部全体が、支那で敵を追えば逃げ散る一方 (それも重要な戦術である)の戦しか経験なく、東南アジアの猖獗の多雨密林地勢についての認識の欠如が著しい。

そして、最も重要なことは、日本陸軍内の情報伝達の杜撰さ、各種情報収集・伝達の軽視、関連師団・部署間コミュニケーションの悪さが目立つ。

インパール作戦の失敗は、牟田口第十五軍司令官と隷下三師団の師団長との間の不信感が作戦開始以前から高かったことが、先ず第一の原因である。その責任は、牟田口軍司令官の作戦計画・指揮(ジンギスカン作戦、鵯越作戦、兵站無視、インド進攻)に起因する。無謀なことを自覚せず、得意げに自慢する作戦計画に従わない部下を更迭し、上部機関の参謀副長を更迭させ、あるいは積極派に寝返えさせるために圧力をかける、作戦指揮に従わない師団長三人とも更迭させる、という傍若無人さを、上部機関は唯唯諾諾、佐藤幸徳中将が「バカの四乗」(第十五軍、ビルマ方面軍、南方軍、大本営)と喝破した体たらくであった。

そして、盧溝橋事件で支那事変の端緒を作ったという枕詞を最大限に使って、インド進攻という無謀な幻想を実現していく牟田口中将の功名心へ執念に巻き込まれた優柔不断のビルマ方面軍司令官、情に訴える南方軍総司令官、敗色濃い戦況の一発逆転の妄想を賭ける大本営と東条首相、それが昭和十八年の日本陸軍の現実であったのだ。

そのために、正論を主張する者は全員排除されるという、最悪の時の勢いが加速していったのである。

山内師団長の日記や岡田元参謀長の観察を著者が記しているが、米国留学・米国大使館勤務で培った一見ジェントルマンの知識教養充分のように見えるが、部下に対する罵詈雑言やタイ駐屯軍首脳部についての非難の電文起案など、感情が激しく、執拗で直情径行な面もあり、他の陸軍将官とそんなに変わらない言動が垣間見えるのには失望した。やはり、典型的な日本陸軍軍人であった。

チェンマイ=トングウ道路構築最先端の現場にも行っていない山内師団長の行動も積極性に欠ける。

第十五師団兵員・装備の上海から仏印サイゴンへの輸送についても、仏印からの米を運んだ三角経路の帰り船を手当てするなど、軍隊移動に求められる高度の機動性など、どこにも見られない。それは船腹不足にも起因するのであるが、貧弱な海上輸送の現状をさらけ出している。

兵員の基本装備についても、小型ショベルや駄鞍などの小物の現地調達に担当者は悪戦苦闘する。文化やものの考え方の違う海外では、異文化に対する予備知識も持たず、すべてがドタバタであり、その責任を全て担当者に押し付けて自殺者を出すに至るなど、こんなことで戦争ができると自惚れていた陸軍トップ層の頭は全く腐っている。

山内師団長は、タイ駐屯軍の非協力に激怒した。陸軍内部でも、自分の支配下の軍隊と、よそ者の軍隊との間で、協力関係が欠如していた。

| 火砲三十六門 祭師団司令部は、部下の諸部隊より先に、ビルマに前進した。 昭和十八年十二月十九日、山内師団長、岡田参謀長、幕僚を乗せた乗用車は、ビルマ、シャン州のメイミョーに到着した。タイ国のランパーンを出発、山道を千二百八十一キロ走破してきた。 二十日、山内師団長は、第十五軍司令部に行って、牟田口軍司令官に到着の申告をした。牟田口軍司令官は〝いままでのことを水に流して〟といって、上機嫌で迎えた。 第十五軍では、インパール作戦の兵棋演習が開かれるところであった。このときに兵棋演習は十二月二十日から二十六日まで続いた。その目的は、インパール作戦を実施するか、どうか、それを決定する最後の判断をするためであった。 演習を統裁したのは第十五軍久野村参謀長、演習員となったのは第十五軍各師団の参謀であった。 出席者は、南方軍から綾部・総参謀副長、今岡後方参謀、山田作戦参謀、ビルマ方面軍から中参謀長、不破作戦主任参謀、上村兵站主任参謀、この人々は、インパール作戦実施の可否を判断する重大な責任を持っていた。 この作戦に対し、協力する立場にある第五飛行師団から緒方・情報主任参謀が出席した。 しかし、第十五軍直属の弓(第三十三師団)の柳田師団長、烈(三十一)の佐藤師団長は出席していなかった。インパール作戦に正面から反対しているこのふたりの欠席は、どこかに作為があるような印象を残した。 兵棋演習の目的は、指揮官の作戦構想を透徹させ、各部隊の作戦思想の統一を図ることにある。また、各部隊は兵棋を通じて、戦況を検討、対策を立てることができた。 ところが、このときの兵棋演習は、普通のやり方と違っていた。普通ならば、敵味方に分かれて、それぞれの担当者が作戦計画を立てて、それに従って隊標を動かし、戦況の変化に応じて、対策を講じて行く。それを統裁官が判定し、勝敗を決める。 このときの兵棋は、予定された戦況を、地図と隊標を使って説明したに過ぎなかった。しかも、その戦況は、日本軍が善戦力闘の末に、インパールを攻略して、輝かしい勝利を収めることになっていた。 それを統裁官の久野村参謀長が、軍談でも読むように勇ましい調子で説明した。 岡田参謀長は、最も厳格であるべき兵棋の研究が、このような甘い想定の、図上作戦でよいのか、と、苦い思いをした。戦況が第十五軍の勝手な計画の通りになるとしたら、思い上がりも、はなはだしく、むしろ狂気の沙汰に思えた。 岡田参謀長は兵棋の動きを見ながら、この作戦演習は、表面は優秀であり雄大、あえていうならば、典型的な大殲滅戦の構想であった。ただし、それは図上作戦としての場合である。戦略的な卓見だけでは戦場を支配できるものではない。この計画を実行に移すとしたら、危険、重大な問題がある。 この作戦計画に対する非難となった補給については、前回の八月の会合のときと変わっていなかった。糧食の補給は、輜重隊や兵站部隊が補給することはしない。作戦間の必要糧食は、戦闘部隊の将兵各自が身に付けて持って行く。その量は、作戦予期期間の二十五日分とする、という。 作戦は、久野村参謀長の説明によれば、《光輝ある殲滅戦を完遂して終了し》雨季の来る前に、歩兵三個大隊程度の将兵力をインパール周辺に残し、全軍は作戦発起前の態勢にもどる。糧食の補給は、そのときになって、はじめて行われる。 二十五日分の糧食携行と聞いて、岡田参謀長は、異常な方法だと思った。各自の負担量を考えたかどうか疑問であった。 その他にも、疑問が残った。対戦車戦闘、連合軍がどのように戦車を繰り出し、それとどのように戦うかは大きな問題であった。兵棋演習では、ついに連合軍の戦車は戦場に現れてこないで、図上のインパール作戦は日本軍の勝利に終わった。第十五軍の考え方は、全て独善で、自分の都合の良いように戦況を作り上げていた。客観性は少しもなかった。しかも、旧式の兵器と、少量の弾薬、糧食を携えて戦うことを当然としている。それは日露戦争当時の日本軍と、ほとんど変わりなかった。第二次世界大戦の新しい装備と戦術を持つ連合軍と戦って、勝てると思い込んでいた。それは思い上がりでもあったが、むしろ夢想に等しかった。 演習の終わった後で、牟田口軍司令官は参加者全員を前に訓示した。インパールもコヒマも、天長節(四月二十九日)までに必ず占領、さらにコヒマの西北方ディマプールも取る、と豪語した。 牟田口軍司令官は、自分の熱弁に酔い、さらに人をして酔わせる力があった。それは神懸かりというものに近いものがあった。牟田口軍司令官が、国軍の戦況の困難を憂い、ビルマ戦場の情勢の切迫を説くと、聞く者は、インパール作戦を決行せずにはいられない思いに駆られた。 牟田口軍司令官の言葉には、体験から来る確信が感じられた。ことに第十八師団長としての牟田口中将がシンガポールで激戦をし、さらにビルマ進攻作戦に参加して、その勇名を知られていた。牟田口軍司令官としても、最も得意であり、自信に溢れていたから、インド進攻に熱意を傾けていた。〝敵は支那軍より弱い〟といわれれば、当時の軍人の通念として、それではやってやろうと、勇奮するのは当然であった。 「不意、敏速、果敢に行動して、速やかに敵主力に対し包囲の輪を作れ。あとは一挙に、この輪を締めるだけだ。 敵はガタガタになって退却する。その際、莫大な軍需品を残して行く。これもマレー作戦の経験である。敵は莫大な軍需品がなければ、いくさはしないのだ。敵の遺棄した軍需品は、われわれの補給源である。今回の作戦の補給を論議する者がいるが、自分にいわせれば、補給は問題ではないのだ。補給は鹵獲軍需品をあてることにしている。敵の装備、携行品、貯蔵品など、軍はこれを十二分に胸算して、この度の作戦を敢行する。要は、敵を完全な戦略包囲下に置くことだ、さすれば、三週間で必ず勝つ」 敵の残した軍需品を奪って活用する、それをあてにして戦をするというのはせいぜい中隊長か小隊長級の指揮官の考えることであり、三個師団を指揮する軍司令官の考えることではない。胸算は、結局、捕らぬ狸の皮算用に終わるのではないか。こうした不安・不信は兵棋演習に参加した者の多くに共通していた。だが、そうした疑問なり反対意見を、その場で牟田口軍司令官に申し述べようとする者はいなかった。本来、兵棋演習や主任者会議では、意見を述べ、討議すべきである。 しかし、反対意見を述べた小畑参謀長を更迭して以来、第十五軍内では、牟田口軍司令官とその側近の一方的発表に終始するようになった。 兵棋演習後、山内師団長は次のように記している。 《本作戦ノ最大難点ハ後方補給ニアリ。スナワチ道路ノ整備イマダ十分ナラズ、輸送力不十分ニシテ、集積予定ノゴトクデキ得ルヤ否ヤ疑問ナリ。……作戦ソノモノハ大ナル困難ナカルベキモ、コレニ至ル集中オヨビ準備ガ大問題》 山内師団長はインパール作戦そのものは楽観視していた。 十二月二十六日夜、兵棋演習が終わり、山内師団長は南方軍綾部副長と会食した。翌朝、山内師団長は綾部副長がインパール作戦実施を決めた。 綾部副長は、稲田副長が更迭され、後任者として東京を出発するときに、すでに〈できることなら、この作戦はやらせたい〉と考えていた。稲田副長が更迭されたのは、インパール作戦に反対したためであった。そのときまで参謀本部の作戦部長であった綾部少将がその後任に選ばれたのは、この作戦の支持者であったからだ。その採決をしたのは東条大将であった。 昭和十九年一月四日、綾部副長は東京の参謀本部で、インパール作戦について報告した。 会議室に出席したのは参謀総長杉山元元帥、参謀次長秦彦三郎中将、参謀本部第一部長真田穣一郎少将、同第二部長有末精三少将、同第三部長額田担少将、同第二課長服部卓四郎大佐その他の作戦関係幕僚であった。陸軍の作戦の最高首脳者であった。 戦史室著『インパール作戦』によれば、綾部副長は、この報告の結論として、《寺内総司令官以下、本作戦には確信がある》と述べたという。 稲田副長がこの作戦に反対したころとは変わって、南方軍は、いまでは寺内総司令官以下がこれに希望を託するようになっていた。 綾部副長の報告に強く反対したのは、真田第一部長であった。『真田少将手記』によれば、 《綾部副長は、「作戦全域の光明をここに求めての寺内元帥の発意であるから、曲げて承認願いたい」》と、いったという。さらに杉山参謀総長は、別室で真田部長の翻意を促した。 《「寺内さんの初めての要望であり、たっての希望である。南方軍でできる範囲なら希望通りやらせてよいではないか。なんとかしてやらせてくれ」 結局、わたしはそれに負けたのである。インパール作戦の認可問題は、第一部長としてのわたしの終生の恨事であった。あのとき、なぜ初心を貫徹しなかったか。結局、杉山総長の人情論に負けたのだ》 人情論は杉山元帥だけではなかった。綾部副長は昭和十八年四月、大本営第一作戦部長時代、ビルマに飛び牟田口軍司令官と面談、大本営としては「インパール作戦に不同意である」と伝えていた。その後南方軍稲田副長の更迭により、ラバウル出張中に南方軍参謀副長への転勤命令を受け、稲田副長と事務引継のとき、こんなことは乱暴で非礼だと、憤慨していたのだ。それが、南方軍内で、多勢に無勢でいつのまにか、東条首相の意向を踏まえて積極的に〈できることならやらせたい〉と転向した。祭師団岡田参謀長や弓師団作戦主任参謀堀場庫三中佐、第十五軍平井作戦主任参謀の意見を聞いて回って反対の意向を強く持った綾部副長随行の山田参謀は、〝副長の意向を推測して〟反対意見を撤回して、作戦実施に賛同した。「牟田口の顔を立ててやってくれ」と、中参謀長や片倉高級参謀に要求したビルマ方面軍司令官河辺中将に至っては、一片の義理人情に動かされたに過ぎなかった。 正論を発言する者は相次いで退けられ、それに代わって古風な〝顔〟と〝人情〟とかの観念が、この作戦を推進させた。影の陰湿な人事謀略と、表の〝顔〟の仁義とが、太平洋戦争中の屈指の悲劇となったインパール作戦を実現させることになった。 インパール作戦を許可するという大本営からの電報が来たことを知って、メイミョーにいた新聞記者が集まって牟田口軍司令官と会談した。その模様を前出の読売新聞長谷川記者が次のように書いている。 《昭和十九年一月十日午後。 (集まった記者からの質問に答えて)「インパールはわけない。ビルマから目と鼻の先じゃ。三週間もあれば結構とってみせる。君らもついて行くなら入城記でも準備しておいたがいい。前進を始めたら無電の連絡もできないよ。それから後が大変だ。獲ったもので一大追撃戦を展開する。自動車も、戦車も、大砲も敵からの給与だ。そしてまずプラーマプトラ河まで進出する。ここまで進出して、カルカッタから延びるベンガル=アッサム鉄道を押さえる。レド公路の起点になっているレドも、掌中の物さ。インパールなど、とってもなんの間尺にも合わない。わしは支那事変を起こした張本人だから、援蒋ルートの基点になっているレドを、どうしても押さえたい。うまくいけば、デリーの赤い城壁まで兵を進める」 中将はいとも御機嫌で、どうだ、と追撃してくる。緒戦の頃なら、こんな景気のいい話にも、図に乗って、相槌が打てたかもしれないが、いまでは、警戒心の方が先に立つ》 報道班員のほとんどは、インパール作戦に疑問という以上に、悲観的な判断を持っていた。 pp:88-101 |

牟田口軍司令官のインパール作戦必勝の自信は、マレー作戦の成功体験に依るところ大であり、その妄想を更に拡大したものである。

しかし、彼が軍司令官として考えなければならなかったのは戦争の現実である。戦争は、そして戦場は、いつまでも同じではない、どんどん進歩し、機動性が高まり展開も拡大する。戦争に対する思想や装備を進歩させず、それまでの勝利に奢り進歩を怠った軍は必ず負けるという基本原則を忘れている。日本軍は、戦争に勝つための情報収集・分析を軽視し怠り、束の間の勝利の紙一重の成功に酔い、慢心をさらに増長させていたことである。

牟田口中将は、マレー作戦とインパール作戦を同一に考えるという出発点で大きな間違いを犯したのである。マレー半島の戦いは日本軍が連合軍を奇襲することで始まった。このとき連合軍は欧州でドイツとの戦いに必死であり、アジアには十分の戦備を持っていなかった。しかも主力は植民地軍であった。西洋人特有の白人優位思想で日本軍の戦力を見くびっていた。日本軍奇襲の先鋒を務めた航空戦力は優秀で、奇襲緒戦で制空権を奪った。

マレー半島の道路は当時としては完備していて、その道路を使って一気に快速進撃することができた。補給も十分であった。シンガポールへの通路はビルマの三千メートル級のアラカン山系のような嶮難な山岳地帯で阻まれることはなかった。

支那事変を引き起こしたと、繰り返し自己宣伝する牟田口中将は、功名への執念を実現させるために「インパール作戦」の旗印を掲げて、あたり構わず怒号と罵声を爆発させ、反対する者を更迭し、執念深く上部各方面に働きかけ続け、ついに昭和十九年一月、大本営から作戦命令を受け取った。

牟田口中将自身も、はじめは(第十八師団長当時)、「インパール作戦」に反対していた。しかし、その作戦が、格好の功名の種になることに気付くやいなや豹変し、反対する者を排除し、積極的に上層部に繰り返し攻勢を掛け、ついに実現させてしまったのである。

上層部の連中は、最初はインパール作戦に消極的、あるいは反対していたが、なぜいつのまにか彼らが賛成派となったか。その理由は簡単である。ひとつは、権力者であるトップの意向と、周囲の空気と、ときの勢いを察知し、それらに迎合する姿勢を取り、組織内での自己保身に専心したことである。もう一つは、戦域が満洲・中国に拡大する一方で、収拾が付かなくなる。資源を求めて東南アジアに進攻してそれらを求めようとするが、欧米列強の圧力・制裁が強まる。国際的に孤立に追い込まれ、全てがじり貧状態となる。それを打開するため、ついに乾坤一擲、真珠湾奇襲とシンガポール奇襲を同時に行うことにより、日本軍の東南アジアおよび太平洋全域におけるさらなる戦域の拡大となる。しかし、米軍の反攻作戦の本格化とともに、全戦局において敗色一方と化す。形勢一発逆転の賭けに期待する風潮が日本軍指導層全体に蔓延した。そこで藁をも掴む思いで、光明を求めたのが「インパール作戦」の勝利である。そして、インド解放の幻想にまで取り付かれたのである。

兵棋演習後の山内師団長の日記には、《本作戦ノ最大難点ハ後方補給ニアリ。…… 作戦ソノモノハ大ナル困難ナカルベキモ、コレニ至ル集中オヨビ準備ガ大問題》と記されていることには驚いた。

インパール作戦の問題が後方補給に問題があること指摘しながら、作戦そのものは大きな困難がない、ときわめて楽観している様子が窺える。第十五師団の前線への集結が遅れていることは、後方補給のための道路が不備であること、上海からの後続部隊の遅れで師団としての集結が遅れていることを懸念していることは当然である。しかし、嶮難な密林ジャングルに対する認識と、そのため携行する武器の貧弱さについての認識が欠けている。これは当時の軍人将官全体の地理・地勢に対する認識の不足が山内師団長の記述《作戦ソノモノハ大ナル困難ナカルベキモ》に示されている。

| 祭第十五師団は、上海に駐屯していたとき、駄馬編成から車輌編成に改めた。 一般に、師団の編成は、車輌と駄馬の種別があった。車輌編成師団は野砲兵連隊と、自動車と輓馬(ばんば)の輜重兵連隊を持っている。駄馬編成になると、火砲は山砲となり、輜重隊は駄馬だけで輸送する。輓馬は車をひき、駄馬は背中に荷を積むための相違である。車輌編成の場合は、道路のよい平地の戦闘に適し、駄馬編成は難路、山地の戦闘に適している。 祭師団は南京の改編で、砲兵力を増強した。改正で三個大隊となり、十センチ榴弾砲十二門を増加し、全体で野砲三十六門となった。輜重兵は駄場三個中隊であったのが、自動車二個中隊を増加された。ほかに衛生隊が、車輌二個中隊、担架一個中隊をもって加わった。 さらに、他部隊から人馬、兵器、材料などをもらい受けた。また、現地で召集した新しい兵を加えた。そうして編成定員は二万人を超えることになった。師団は軽装備から重装備に変わった。 山内師団長、岡田参謀長がタイのバンコクに到着後、ビルマ方面軍の中参謀長が打ち合わせに来た。そのとき中参謀長は、第十五軍の作戦計画の概要を伝えて、「ビルマ、インドの国境にアラカン山系がある。祭師団の行く方面は、自動車などの通れる道はない。祭の師団砲兵は持って行けないものと覚悟してもらいたい」といった。 山内師団長は「大砲なしで、いくさをするのか」と驚いた。師団の現在の車輌編成を駄馬編成に変えなければならない。祭の師団砲兵は野砲なので、これを全部、持って行けなくなるのだ。そのため、岡田参謀長は支那派遣軍にすがって、旧式の三一式山砲六門を譲り受けた。 車輌輸送を駄馬輸送に変えるとなると、いろいろの困難な問題がある。 陸軍では、積載量の基準を、駄馬一頭百キログラム、輜重隊の輜重車一輛二百キログラム、トラック一輛一トンとしていた。車輌輸送と同量の積荷を駄馬で運ぶには、人馬とも、現在の二倍を用意しなければならない。師団の中で改編をしようとすると、幾多の無理が生じてくる、それが戦力に影響することになる。 祭師団松村連隊長の記録『インパール作戦の回顧』には、次のように記してある。 《編成上からいえば、歩兵一個中隊は、中隊長以下定員百八十名である。幹部候補生、下士官候補者、入院患者其の他、差し出し勤務員等を控除しても、最小限百二十~百三十名ぐらいはあるはずである。ところがいま、駄馬編成の改編のため、その増加要員や新設の行李要員等、少なくも三、四十名を各中隊から、編成要員として差し出さねばならない。従って、これらの要員を差し引けば、中隊の実在人員はわずか八十~九十名程度で、少し欠員の多い部隊は、中隊長以下六十~七十名という、惨めな状態であった。中隊定員のまさに半数以下で、これまた、驚くべき戦力の低下である。 これでは一個中隊を、三個小隊の正式の編成にすることはできない。二個小隊編成が関の山で、しかも一個中隊は、軽機二個分隊、擲弾筒一個分の弱小編成のものが多かった》 改編のために、戦力は大いに低下することになる。 駄馬編成にするためには、馬の数を増やさなければ、輸送能力をあげることはできない。そのため現地馬を買い集めることになった。師団司令部や各部隊の乗馬も、残らず駄馬にまわすことにした。山内師団長の馬も荷物を運ぶために使われることになった。馬の装備の調達、馬の鞍の買い付けで武部経理部長の自殺事件まで引き起こした。現地調達が不可能な馬の装具は、マンダレーの兵器廠や貨物廠で大部分を作った。 駄馬改編について今岡後方主任参謀について山内師団長の日記は次のように記している。 《元来、今次作戦ノ成否ハ補給ノ能否ニアリト考エラルルヲモッテ、コレニ関シ早クヨリ研究ヲ命ジタル次第ナルガ、専科出身ノ後方主任参謀ハ、アイニク、マレニ見ル数字ノ不得手ナル人ニテ、ナカナカ立案デキズ。一月中旬ゴロ、アマリ心配ニナリ、参謀長ニ、「条令モ変ワリテ、参謀長ガ作戦主任なるゆえ、作戦ノ補助ノ参謀ハ少々不出来ニテモサシツカエナク、先任ニテ、ヨクヤル目下ノ作戦主任(小林高級参謀)ヲ後方トシテハイカン」ト研究セシメタルガ、人情上デキザルカ、ソノママニシテアリ。 シカルニ一方、松村連隊、工兵第十五連隊ハ全部「ジビュー」山系ヲ越エテ、西方ニ進出シアリテ、コレガ改編ハ急ヲ要シ、マタ、ソノ他ノ部隊モ逐次到着スルヲモッテ、早速部隊ニ指示スル必要アリ、シバシバ後方主任ニ督促スルモデキズ。 ヨッテ一月二十六日夜、同参謀ヲ招致シ、基礎数字ヨリ一々ダメヲツメテ研究シ、基礎ヲ与エテ計算セシメタリ。 シカルニ、ソレデモワカラズ、ミズカラ計算シテ補助シテモ、ワカラヌヨウナリシタメ、サラニ招致シテ教育シ、日々ソノ結果を報告セシメ、ツイニ一月三十日ニ至リ概案を得、サラニコレヲ修正セシメテ、同夜半、決裁ヲ与エタリ》 後方主任参謀は、部隊の糧秣、弾薬その他の作戦に必要な物資を輸送補給する計画を立案し、その実施に当たるのが任務である。しかし、臨機の方法を考え、数字を計算するには、細密な能力と、熟達した経験が必要であった。 今岡参謀は(師団長の)日記では《専科出身》としてある。陸軍大学校は本来の三年の教育機関のほかに、一年の促成部門を設け、これを専科とした。今岡参謀は専科を出て、すぐに祭師団に着任したから、後方参謀としては、素人も同然に扱われていた。山内師団長は、今岡参謀が提出した計画の不備を詰問し、計算の誤りを指摘して叱正し、やり直しを命じた。このような日が五日続き、ようやく、《決裁》したのである。今岡参謀にとっては、泣きの涙のしごきであった。 牟田口軍司令官は、自分の参謀長、小畑信良少将が反対したので、これを解任して、インパール作戦計画を強行した。小畑少将は兵站(後方)の権威といわれ、牟田口計画を検討しても、計算ができなかった。それほど、不可能に近い難題であることが、小畑参謀長の作戦反対の第一の理由となった。 小畑少将と共に、弓第三十三師団長柳田元三中将が反対したのも、同じ理由であった。弓の後方計画は、当時、優秀の名の高かった後方参謀三浦祐造少佐が起案した。それでも、柳田師団長は《決裁》を与えようとしなかった。 第十五軍牟田口軍司令官が自画自賛した思い付きのジンギスカン作戦のための牛二万頭を集めて師団に渡すという話だったが、一頭も集めず、師団の方で集めるのだ、と徴発地域だけを指定してきた。 師団の獣医部長が先頭に立って、兵隊を連れ徴発し、約一千頭を集めて、各部隊に分けた。 牟田口軍司令官の計画では、各師団とも、糧食は将兵が各自携行することを基本としていた。祭師団の場合は、糧食として二十五日分を用意することになっていた。 作戦間の通例としては、将兵が各自携行する糧食は、二日分である。行李班は、部隊の一日分の糧食を持っていて、そのあとは、師団の輜重隊から補給される。師団の輜重隊に対しては、さらにその後方の兵站部隊が補給する。 インパール作戦の場合は、こうした組織的な補給をしないで、必要の全量を、将兵が直接運ぶことにした。牟田口軍司令官は、これによって補給の難問を解決する一案とした。二十五日分といえば、相当の重量を携行して、アラカン山系の険しい道を越えなければならないのは、将兵各自にとっては大きな負担となることが予想された。 師団長日記には次のように記されている。 《糧食ハ二十五日分ヲ携行スベク、ウチ七日分ハ各人携帯。中隊ハ二人一組二十五キログラムヲカツグ者三十組ヲ作リ(研究ノ結果、百十人中隊ニテ、六十人ヲ最大限トシ、マタ、カツグ量ハ二人ニテ実験ノ結果、二十五キログラムヲ最大限トセリコレニテ約八日半分ヲ携行シ、四日半分ヲ駄馬ニ携行シ、残り五日分ハ連隊ニ牛二百五十頭(各頭ニ米ヲツミ、全体ニテ連隊ノ二日分ヲ携帯)ヲ支給シ、コレ(牛)ヲ食スルニヨリ三日分ヲ代用スルコトトシ、総計二十五日分トセリ。 二十五日分ヲ必要トセシハ、作戦発起ヨリ「インパール」付近進出マデ、約三百キロメートル、一日ノ行程二十キロメートルトシテ十五日ヲ要シ、途中「カバウ」河谷ニ出ルマデニ二日、同河谷ニテ二日、「サンシャーク」付近マデニ三日、ソレヨリ、「インパール」付近マデニ三日、ソレゾレ敵ノ抵抗ヲ受クルモノトシテ十日ヲ要スルト見テ、総計二十五日トセリ》 この計画と方法では《実験ノ結果》としても、実際には、実行困難である。この計画では、距離を平面上で考えているが、インド=ビルマ国境の山岳地帯の高低の難路は、数字では表しきれないものがある。 インパール攻略までを二十五日間として計算して出発したところに、この作戦の惨敗の原因の一つがあった。 師団の野砲連隊の三十六門を持っていけないにしても、火砲のない戦闘をすることはできない。祭師団三個連隊には、各連隊四門、合計十二門の四一式山砲があった。これをどのようにして戦場に運ぶかが問題であった 昭和十九年一月十四日 第十五軍久野村参謀長が、ピンレブの祭師団司令部に来訪した。大本営は一月七日付で正式にインパール作戦実施を認可した。 インパール(Imphalはマニプール州の州都、西隣はナガランド州、州都はコヒマ(Kohima) 、州内最大の都市で経済・交通・軍事の中心となっているのはディマプール(Dimapur)である。 この地域の雨季は五月に始まって、十月まで続く。インパール作戦を、雨季入り前に完了するには、作戦日数と、発起の日時が重要な関連を持つ。雨季入りから逆算すると、インパール作戦は、遅くとも二月下旬から三月上旬までに開始しなければならない。ところが、祭師団は、松村連隊の主力部隊のほかは、まだビルマに集結していない。 牟田口軍司令官は、祭の集結を待たずに、作戦を発起させると言い出した。それを督促するために久野村参謀長がピンレブに来たのである。 山内師団長の日記は次のように記している。 《師団ハ準備ノツゴウ上、三月一日以前ノ発起ヲ希望セズ。マタ、十日グライハ準備ニツイヤシテモ、攻撃ノ進捗ハ、準備ノ全キ方ガ早ク進捗スベキハ原則ノ示ストコロナルモ、原則モ考エズ、早ク早クトイウ人ニハ、急ニ説キテモ益ナキユエ、後日ニスルコトトシテ承リオク》 山内師団長は、牟田口軍司令官や久野村参謀長の脅かし混じりの督促を聞き流していた。各師団の第十五軍に対する共通した考え方になっていた。もはや第十五軍に対しては、気持が全く離れていた。 タイのランパーンからでも、一千キロメートル近い遠距離を移動してくるのであるから、各部隊が困難な状況にあった。 歩兵第六十連隊の集結について、松村連隊長は次のように書いている。 《正月三日、指命せられた進駐地ピンレブに到着した私の部隊は、早速、同地区を警備せる烈師団の福永部隊(歩兵第五十八連隊)と警備を交代しなければならぬ。同部隊はピンレブ西方約二十キロのワヨンゴン付近に本部を置き、その第一線警備隊をチンドウィン河畔のパウンビンよりシッタン付近にわたる各要点に配置して、対岸の英印軍と相対峙していた。 私の部隊は休息する暇もなく、翌四日、月明の夜、ピンレブを発し、夜行軍をもってワヨンゴンに向かって前進した。当時、私の直接掌握下にあったのは、第一大隊(大隊長、吉岡少佐)、第二大隊(大隊長、内堀少佐)の二個大隊であった。第三大隊(大隊長福島少佐)は、なお部隊に追及中であった。 通信、歩兵砲、機関銃の各中隊、大隊砲小隊などの車輌、駄馬部隊は、輸送機関の関係上、ランパーン=シーパウ間の長大なる距離を、徒歩行軍によらなければならないので、所要の兵員を、これら車輌及び駄馬行軍のために残置し、必要なる兵器、弾薬、機材と人員は、歩兵中隊同様に、自動車輸送によって先行せしめたのである。 車輌及び駄馬部隊は、一日平均三十二キロを行軍するものとしても、約一千キロの長途行軍には、少なくとも一ヶ月以上を要するのであるから、これら部隊が私の直接掌握下に入るのは、早くも一月下旬となる予定であった。 ピンレブからチンドウィン河畔に至るまでの距離は、図上の直距離七、八十キロであるが、その中間には、標高約二千フィートの嶮峻にて、全山密林で覆われているジビュー山系が横たわっている、その間わずかに数条の徒歩道が通じているのみで、車道はもちろんなく、駄馬といえども登降容易ならざる急斜面が、至る所に存在しているのである。 そのうちに師団司令部から、『師団主力のチンドウィン河畔に進出する行動を容易ならしめるため、内堀大隊をして工兵隊主力と協力して、ワヨンゴン=カウンカス道を車道に急ぎ修築すべき』旨の命令がとどいた。 次いで、福島大隊が新たに到着すると、同様の兵団命令に接した。 内堀大隊の車道修築作業は、工兵隊長懸命の努力指導にもかかわらず、わずかに十数キロを完成し得たのみで、その後は、道路の嶮峻と作業量の甚大なることから、到底期日までに間に合わせることが不可能であることが判明したので、車道改築を断念して、駄馬道でまんぞくしなければならなかった》 松村連隊は、タイ国からビルマのチンドウィン河の作戦発起の地点までの長遠の距離を、道路を構築・修復し、それを進路として進んだ。その期間は、昭和十八年九月中旬から、昭和十九年二月に及んだ。 その作業の場所は、タイ、ビルマの熱帯地方、それに加えて、険難な山脈と密林を突破しなければならない。道路作業の器具は貧弱、ほとんど人力にたよった。酷熱の炎天下で作業する将兵の労苦は容易でなかった。 戦略道路の必要という視点に立てば、チェンマイ=トングウ道より、はじめからランバーン=ケンタン=タカオ道の構築をした方が良かった。当時の作業能力でも、一ヶ月か一ヶ月半で完成でき、しかも道路はその後、半永久的に使えたのだ。 祭師団はチェンマイ=トングウ道のために予想以上の苦労をした。それは、南方軍稲田参謀副長がインパール作戦計画を牽制しようとして、祭師団を使ったためだ。稲田参謀副長の工事計画には大きな見込み違いがあった。その原因は、将校斥候の無責任な報告にあった。 それも結局は、牟田口軍司令官のインパール作戦の無理押しの犠牲であった。インパール作戦が開始されてからは、各師団とも悲惨な状況となった。とくに祭師団は作戦開始前に、半年に及ぶ任務外の道路作業が作戦行動にも影響を及ぼし、損害と苦難を大きいものにした。 最初に、南方軍稲田参謀副長と牟田口軍指令課の第十五軍が、祭師団の取り合いをして反目した。祭師団内部では、道路工事は土方、人足の仕事として低く見ていたことがわだかまりとなった。 道路とは戦略である。この認識が南方軍や第十五軍、そして日本全体がその重要性を知らなかった。 pp:101-116 |

中央右端の赤線で囲んだところがピンレブ(第十五師団集結地)

祭第十五師団は、上海から仏印サイゴン港への分散移動、そこからタイ国バンコク、そして、北部チェンマイ=トングウ道建設工事に従事した。山内師団長は、その工事に執心した。南方軍稲田参謀副長更迭により、ようやく本来のビルマ第十五軍の牟田口軍司令官隷下師団として配置につくべくランプーンから約一千キロを移動して、ピンレブに集結した。

上海では駄馬編成から車輌編成に変更して機動力を高めた。しかし、山内師団長と岡田参謀長は、バンコクで南方軍中参謀長から車輌が使えない山岳地帯での戦闘になることを告げられ、再び駄馬編成に戻さねばならなかった。

そして、牛二万頭を用意するといった第十五軍司令部は、牛の徴発をせずに徴発地域を指定しただけだった。師団でようやく一千頭の牛を確保した。しかし、2000m級のビシュー山系を越え、チンドウィン河を渡り、3000m級のアラカン山系に入り込まなければならない。いずれも嶮難な山系であり、道路もなく、密林を人力で伐開して進軍しなければならない。そのため、各師団は悪戦苦闘することになる。

牟田口軍司令官の道路無視、敵航空力無視、補給無視のインパール作戦実施は、各師団将兵を密林のなか通路伐開で疲労困憊させた。時代遅れの貧弱かつ少量の火器装備でさえも、その輸送に苦闘し、戦闘能力がどんどん低下する。制空権を奪われ、敵の機動的な航空輸送による兵力の増強と対峙しなければならなくなる。進攻する日本軍各師団は、後方補給もなく糧食・弾薬が尽きた。例年より早い雨季の訪れの中で、壮絶な戦闘と膠着・退却が前線全体に拡がることになる。

日本軍得意の夜襲による白兵戦肉弾攻撃は、一時的に優勢となっても、補給が続かなければ、戦闘力を保持し進撃することはできない。牟田口軍司令官は、「糧は敵に求めよ。これでも戦争が出来んか」「敵と遭遇すれば、銃口を空に向けて三発射て。そうすれば敵はすぐ投降する約束が出来ているのだ」と敵を侮り、隷下師団の将官・幕僚達を罵倒した。これに対して、作戦計画段階から隷下各師団長は反論し、不信感を募らせた。幕僚たちは怒号を浴びて誰も反論しなかった、できなかった。すれば抗命となる。それが日本軍という組織の実態であった。

しかし、牟田口軍司令官の言うことができなかったときはどうするか、については、牟田口軍司令官も第十五軍幕僚達も、どうすべきか全く考えようとしない。無責任・無能をさらけ出した指揮官であり幕僚達であった。実際には、敵は、一時的には退いたが、航空機、戦車などによる総合戦闘力を充実して反撃に転じてきたのだから日本軍は一溜まりもなく、補給が尽きると撤退に撤退を重ねたのだった。

| 軍司令官と残飯 昭和十九年一月二十七日 第十五軍は烈、祭、弓の参謀長、あるいは作戦主任参謀をメイミョーに集めて、チンドウィン河の渡河計画を示した。これによって、烈、祭師団の渡河地点、渡河方法が明らかにされた。 二月七日 祭師団司令部に、牟田口軍司令官が訪れた。その目的は、各師団の作戦準備状況を視察して、作戦発起の日時を決定しようとすることにあった。 牟田口軍司令官は、インパール作戦発起の日時を、祭の集結状況をもとにして決断しようとしていた。 山内師団長は、おおむね、自信を以て作戦発起ができるのは三月十日前後、師団全力ということでなければ、二月二十日以降ならば、いつでも差し支えない旨をつたえた。しかし、山内師団長は、各部隊の到着日時を考えているが、将兵の準備や牛の訓練を考えれば無理であった。弓師団は牛を訓練するのに半年が必要であった。 山内師団長が準備期間を軽視していたとしたら、それは祭師団ののちの敗戦に結びつく一因となる。しかし、牟田口軍司令官の制約に従ったとしたら、それも祭の悲劇といえる。 その後、牟田口軍司令官は、チンドウィン河に近いサカンにある烈第三十一師団司令部を訪ねた。 その前後に弓第三十三師団司令部を訪れて、状況を視察した。 そのときの昼食の席上では、柳田師団長以下、師団の幹部将校を前にして、牟田口軍司令官は神式のお祓いをはじめた。大幣(おおぬさ)を持ちだして、それを列席者の頭上に、いともあざやかに振り回した。それからインパール作戦の勝利を神に祈る祝詞を、大きな声で唱えた。牟田口軍司令官は、あくまでも、大真面目であった。 二月十日 祭師団に、師団高級参謀小林中佐転出の人事異動の発令が伝えられた。小林中佐は、山内師団長が信頼して、インパール作戦の実施が決まると、祭師団としての作戦計画を桑原参謀とともに作った。進級による転任ではなく、中佐のままで、千葉戦車学校教官に転出するのだ。師団では、南京以来、参謀、部長の幹部の大半が入れ替わった。その上、ビルマへの移動の途中では、大隊長が二人まで転出した。 二月十一日 第十五軍から各師団宛に、作戦発起の予定を電報で知らせた。三月八日を決めたのは、その日が宣戦の詔勅の発布を記念した下詔奉戴日であること、弓師団にとっては、太平洋戦争当初、ビルマに進攻して首都ラングーンを攻略した記念日であり、八の字が末広がりで縁起が良いというためであった。また、三月十五日は、後半夜に月が出るので、チンドウィン河渡河に都合が良かった。ともあれ、インパール作戦の開始の日時を決めたのは、祭師団の集結の状況にあった。 二月十四日には、もっと大きな異動が電報で伝えられた。第十五歩兵団長・佐藤為徳少将が、独立混成第三十七旅団長として転出し、歩兵団司令部も師団から離れることになった。歩兵団司令部がなくなれば、師団の作戦計画も修正しなければならなかった。 (佐藤為徳少将は、インド領アンダマン・ニコバル諸島のカーニコバル島へ転出、そこで敗戦を迎えた) 三月一日 ビルマ方面軍中参謀長がピンレブの師団司令部に視察に来た。 中参謀長によれば、祭師団の攻撃正面に、有力な敵の戦車部隊一個師団が出てくると判断される。これに対する必要な対策を至急取ってもらいたい。戦車の型はM3、M4の中戦車、その搭載砲は日本軍の野砲と同じ七十五ミリの口径をもっている。対戦車戦闘をやれるように、緊急に、部隊の訓練をしてもらいたい、という。 第十五軍が持っている戦車部隊は、戦車第十四連隊だけである。インパール作戦では、この戦車を弓師団で使うことになっていた。 「とにかく、なんとか対策を講じてくれ」 中参謀長にも、とりたてて言うべき対策はなかったようだ。山内師団長は強く、なじった。 「だいたい、方面軍はいい加減じゃないか。方面軍だったら、戦車の情報もあるだろうし、対策も考えておかねばならいじゃないか」 「いや、あのアラカン山系の中には戦車は出てこないという判断だった」 「そんなことは、第十五軍で言うことだ。方面軍参謀長ともあろう者が、第十五軍の言うことを、鵜呑みにしているからいかん。第十五軍も、不注意だ。いままで、第十五軍では何回も兵棋演習をやったが、一度も、敵の戦車は出て来たことはなかった」 山内師団長は、鋭く中参謀長を見据えて、激しい言葉をつづけた。 「十二月の兵棋演習では、久野村がいい調子で、祭はインパール西北方に迂回して攻撃する。その間、コヒマ=インパール道上の要点を、どこかの一個中隊が押さえている。演習では、その中隊が敵の激しい攻撃を受けながら、がんばり、悪戦苦闘して、壮絶な玉砕をする。そのため、祭の攻撃は成功し、第十五軍は赫核たる戦果を収めると、いい気になって喋っていた。これが全部第十五軍の自作自演だから恐れ入る。あんなのを、兵棋だと言う方も言う方だが、それを立会ながら、見逃している方面軍参謀長も不都合だ。もっと、不都合なことがある。同じ筋書きを作るなら、戦車を出しておくべきだ。第十五軍の司令官も幕僚も、戦車のことは全然、頭にないじゃないか」 「第十五軍は戦車のことは考えていない。何しろ、牟田口さんの鵯越えだ。戦車が来る前に、インパールに飛び込むつもりだ。とにかく、戦車地雷でも何でも、できるだけ用意してくれ」 中参謀長は、平静に言ってのけた。 岡田参謀長は自分の迂闊さが悔やまれてならなかった。やはり、はじめに戦車を警戒して対策を立てておくべきだったのだ。いまとなっては手遅れに違いなかった。 第一に、対戦車戦闘の兵器がない。戦車を攻撃できる速射砲は各歩兵連隊に一門ずつあるか、どうか、という程度だ。しかも三十七ミリ砲だから、連合軍の戦車に対しては、全く役に立たない。歩兵砲を持って行くにしても、限度がある。一発撃つごとに砲全体が後退する三一式山砲では、走り回る戦車には役に立たない。 そのほか、火焰びんを作るにしても、ビルマの奥地では、びんの入手も難しい。わずかに、手持ちの用意のあるのは、戦車地雷だけである。……バンコクで試作させた火炎放射器は、火焰がわずかに十数米の距離を飛ぶに過ぎないが、担いで運べないほど重い。それでも、歩兵一個中隊に一機の割で作るようにした。それが、まだビルマに到着していないのだ。 …… ノモンハンで、精鋭と自負する関東軍二個師団がソ連軍戦車部隊に惨敗、壊滅したのは昭和十四年であった。 それから五年後の第二次世界大戦に、ビルマ方面軍は、連合軍の戦車兵団の進出も予想していなかった。対戦車戦闘の火器も用意しなかった。日本軍にあるのは〝皇軍必勝の信念〟だけであった。日本軍は、まさに神懸かりであった。 野砲兵第二十一連隊長・藤岡勇大佐は、火砲三十六門を持って、インドに進攻することは出来なくなった。その代わりとして、三一式山砲を持ってインパールへ行けといわれた。それも、はじめの計画では六門であったのが、現在手元に来ているのはわずか四門である。 問題は、野砲を運ぶ道路である。藤岡連隊の野砲と十センチ榴弾砲は、六頭の馬で引いて行く。アラカン山系は道がないとしても、チンドウィン河の作戦発起点までは行けるだろう。河岸まで進出すれば、渡河戦のときに援護もできる。 藤岡連隊長は、南方軍直轄となった第二大隊をタイ国内に残留させ、第一、第三の両大隊に野砲、十榴砲各十二門と、三一式山砲四門を持たせて、ビルマに前進した。タイ国境からビルマのシャン州を通るランパーン=ケンタン=タカオ道は、山と高原を巡っていた。高低が激しくだけでなく、路面も悪く、砲車の進行には困難が多かった。二月十五日には第一大隊が、ピンレブの手前のウントーから三一式山砲をトラックに乗せて運んだが、早くも途中の山道で動けなくなった。その後の報告でも、藤岡連隊の野砲は、ウェッカウまで運んできたが、河岸まで出すことが出来なかった。 各歩兵連隊が、アラカン山系に歩兵砲を運ぶのが困難なため、四門のうち二門だけ持っていくことになった。 岡田参謀長はそれに目を付けて、三連隊が残した各二門合計六門の四一式山砲と、藤岡連隊がすでに持っている三一式山砲四門、合計十門の砲を藤岡砲兵連隊に持たせることにした。 合計十門の山砲を集めた野砲兵連隊では、四一式山砲六門で二個大隊を作った。一個大隊は三個中隊に別れるから、一中隊一門の割り当てである。この二個大隊を藤岡連隊長自身が率いて、歩兵の松村連隊の配属になった。 残る三一式山砲四門は、第三大隊に持たせることにした。そのうち一門を歩兵の松村連隊の吉岡大隊に配属し、三門を尾本連隊に配属した。 のちに作戦が開始されて、間もなく、吉岡大隊は弓師団に転属となった。山砲一門もまた、吉岡大隊と共に転属となって、作戦間は戻らなかった。 こうして、師団の砲兵連隊は山砲九門をもって、インパールの戦場に出ることになった。日露戦争以来、日本陸軍の師団砲兵は、三十六門が普通の編成であった。祭師団は、門数だけを比較しても、四分の一に過ぎなかった。 インパール作戦に参加した烈、祭、弓の三師団の、重火器だけの装備を比較してみても、祭は一番貧弱であった。

この他、弓師団には野戦重砲兵二個連隊、戦車第十一四連隊、独立速射砲第一大隊(四十七ミリ速射砲)その他の配属部隊が増加されたが、烈、祭にはなかった。 以上、火力装備を見ても、祭師団の戦力は低く、作戦当初から混成旅団以下の戦力しかなかった。 (以上の数字は作戦開始時の集計。戦史室著『インパール作戦』より引用) 火力の装備が劣っているだけではなかった。師団の輜重連隊は、作戦発起の直前には、部隊そのものがなくなっていた。輜重兵第十五連隊は自動車を使う車輌輜重が二個中隊、馬を使う駄馬輜重が三個中隊あった。 車輌輜重はチンドウィン河集結までは、遠距離の悪路を越えて大いに活躍した。しかし、作戦発起後のアラカン山系のなかでは使えないということで、第十五軍に取り上げられてしまった。 残りは駄馬輜重三個中隊だが、実際にチンドウィン河の集結地に来ていたのは、一個中隊だけ、あとの二個中隊は、まだ上海から仏印に向かって航海中であった。 ところが、インパール作戦では、糧食、馬糧、弾薬その他は、各自各隊で運ぶことになって、部隊の駄馬輸送を増強しなければならなかった。このため、駄馬輜重の一個中隊は解体して、歩兵、砲兵の各連隊に分けた。 こうして輜重兵連隊の実態はなくなってしまった。インパール作戦がはじまると、予想されたように糧食が欠乏することになったが、輜重兵連隊のない師団では、補給をすることができなかった。 三月四日。 祭師団司令部はチンドウィン河渡河に備えて、ピンレブからレウに進出した。 その翌日五日の夜、レウの上空に飛行機の爆音が近づき、旋回し、遠ざかった。連合軍の飛行機に違いなかった。 同じその夜、チンドウィン河畔パウンピンにグライダー(乗員約十名)が墜落した。乗員は全員ジャングルのなかに消えた。それは無線機を持った敵諜報隊と判断された。 三月六日正午、部隊長会同が開かれた。部隊全員が集結していたのは、歩兵第六十、松村連隊だけであった。 歩兵第五十一、尾本連隊は、まだ集結を終わっていなかった。歩兵第六十七、柳沢連隊は、本多大隊(第三大隊)が来ているだけだった。柳沢連隊長以下、連隊主力の第一、第二の両大隊は、第十五軍直轄の予備隊となっていて、いつ、戻るかは、わからなかった。野砲兵連隊の後尾も到着していなかった。 山内師団長を驚かせたのは、集結した歩兵連隊の人員が、意外に少ないことであった。祭の各中隊は本来の定数の半分にもたらず、多くは三分の一、四分の一であった。(普通、一個中隊の人員は二百五十名である) 山内師団長は、インパール作戦の師団命令を伝えた。その後、岡田参謀長が命令の細部について、具体的に説明し、各部隊長と意見を交わした。 その状況について、山内師団長は日記に次のように書いている。 《各部隊ヨリ参謀長ニ述ベタル意見中ニ注目スベキ現象アリ。スナワチ各部隊トモニ自動火器、重火器ヲ、ツトメテ少数ナラシメントスルコトナリ。糧食等ノ輸送困難ナルタメナルベシトイエドモ、本多挺進隊ニテハ歩兵砲、速射砲ヲ全部ヤメルカ、マタハ一門ニスル意見アリ。シカモ極メテ強硬ニ主張ス。 松村連隊長ハ各中隊ノ機関銃手、擲弾筒各九ヲ各六程度ニ減ズル意見ナリ。中隊ノ人員タトエ七〇名トスルモ、軽機関銃手、擲弾筒手ニテ小銃ヲ携行セザルモノハ三七名トナリ、小銃突進力ハ四三名アリ。コレニテ十分ナリ。シカルニ、一般ニ自動火器ヲ軽視シ、対支那軍戦法ノ観念ノ脱セザル感アリ。隊長ニオイテシカリ。イワンヤ下級ノ指揮官ニテハ、頭ノ転換ハデキアラザルヤト憂慮スベキ点アリ》 本多挺進隊の本多喜久太郎大尉が〝強硬に主張〟したことは、山内師団長に悪い印象を残した。本多挺進隊長は着任したばかりであった。それだけに、火砲の携行を少なくしたいと抗論する新参の隊長は、自尊心の強い山内師団長には不愉快に思えた。 本多挺身隊長の前任者、第三大隊長の水野勇少佐は、歩兵団長の佐藤少将と共に転出した(インド領アンダマン・ニコバル諸島のカーニコバル島)。 その後に本多大尉が着任したときには、第三大隊はロンミンの集結地に出ていて、チンドウィン河渡河準備にごった返していた。本多大尉は、以前、関東軍にいて、中隊長を務め、その後、陸軍士官学校の区隊長をしていた。大隊長は初めてのことであり、第三大隊の兵士たちとは初対面であった。その上、(インパール作戦で)インド進攻の直前に到着したのだから不安なことばかりであった。 そのときのことを、その手記『散りにし若桜』(『歩兵第六十七連隊文集』第一巻)に次のように書いている。 本多大尉は陸軍士官学校第五十一期、当時、二十五歳であった。 《大隊本部には、私を迎えるため、各中隊長が集合していた。私はひと目見ただけで、たくましい百戦錬磨の将校達を信頼することができた。その、だれもが、ひげ面で、私よりも年長者に見えた。西川和夫大尉(第十二中隊長)、中西嘉信大尉(第十中隊長) は陸士五十三期、原田重穂大尉(第三機関銃中隊長)は五十四期、高橋和夫中尉(第九中隊長)は五十五期、広岡哲夫中尉(第十一中隊長)は幹部候補生五期で、みな私より後輩であった。 精鋭を誇る関東軍においてすら、陸士出身中隊長が、このように多い大隊はなかった。私は内心〈これはいけるぞ〉と、不安は即座に雲散霧消して、絶対的な心強さがわいてきた。 次に問題となるのは装備である。大隊砲四門、速射砲四門の内、地形峻嶮の故に各二門しか携行不能であり、重機関銃も二銃しか携行し得ないとのことであった。このような低級きわまる装備で、果たして退路遮断などでき得るものだろうか。優秀なる装備と、優勢を誇る英印軍に対抗し得られないのは、火を見るよりも明かである。弾薬の携行数、また、しかり。 このわずかな装備だけでも、峻嶮なる山岳地帯を突破するためには、馬や牛に駄載する関係上、精いっぱいの装備なのであった。私の危惧はそれだけではなかった。河幅五、六百メートル、流水部三百メートルもあるチンドウィン河を、竹の筏で敵前渡河しようというのだ。 その上に、ミンタミ山系、チン丘陵地帯の重畳(ちょうじょう)たる高山は、千古斧鉞を入れぬ原始ジャングル地帯である。ひとそのものの通過が可能なりや否や、まして牛馬が通過し得るなどのことは、予断を許さぬ障害となるであろう。私には、次から次へと至難な問題が涌いてきて、心労もまた大変なものがあった》 本多挺進隊長としては、作戦計画の無謀さに驚いてばかりはいられなかった。早急に対処しなければならなかった。しかし、竹筏の敵前渡河ということだけでも、難問題であった。これは、第十五軍の計画によるもので、ビルマには竹が多いから、それを集めて筏を作って渡れ、ということであった。 本多挺進隊長は、竹筏で一個大隊が敵前を無事に渡河できるか、どうか、不安であった。チンドウィン河の流速は早く、一秒間に三メートル近いというのだ。 最大の問題は火砲である。挺進隊がいち早くコヒマ=インパール道を抑えるには、連隊砲、大隊砲、速射砲各二門を持って行くことが困難であった。 本多隊長は、不満や不可能と思われることを率直に訴えた。また、進路の状況がわからないまま前進するのは危険だから、当然、将校斥候を出すべきではないか、と進言した。各部隊長の集まった席上で、新参の隊長が激しい語調で主張したので、山内師団長はひどく感情を害した。 山内師団長も語気を荒くして、将校斥候など簡単に出せる状況ではないといった。その上、感情にまかせて、本多隊の河岸の集結位置を非難した。師団の命令をきかないで、勝手な場所に出ているから、作戦企図を暴露する危険がある、というのだ。 これには本多隊長は、黙っていられなかった。本多隊の集結した場所は、師団命令に指定された地点なのだ。 「師団のご命令にそう書いてあります。ご自分のご命令をお間違えになっては困ります」 頭のよさを自負する山内師団長は、面目を失って顔色を変えた。無言で椅子から立ち上がると、会議室を出て行った。このことについて、師団長日記は、のちに次のように書いている。 《五十一期ノ若キ大隊長、六十七連隊第三大隊、五十一連隊第一隊(永田龍三郎大尉)に補充セラルヲ見ルニ、イマダ新任中尉グライニテ述ブルトコロ、マタ、シカリ。従テ元気はヨキモ経験ナク、徒ニ、頑固ニシテ自己ノ主張ヲ通サントシ、コレニ大隊ヲ託スルハ不安ナル感アリ。タダシ六十七連隊第三大隊ヲ挺進隊トシテ「ミッション」ニ派遣セルガ任務ハ十分ニ尽シタリ。将来カカル若キ大隊長ガヨキヤ。更ニ検討研究ヲ要ス》 山内師団長が怒って退席したのを、岡田参謀長がとりなして、本多隊には火砲各一門携行することを認めた。その上、渡河用機舟一隻と、牛三十頭を余分に割り当てた。それでも、本多挺進隊長は《私自身、任務を達成し得るとの十分な自信を得るに至らなかったのは事実である》としている。 松村連隊長、尾本連隊長からも、歩兵砲二門を持って行くのは困難であるという意見が出た。しかし、これは計画通りに、二門を運ぶことになった。 三月十四日。 祭師団各部隊は予定された渡河点に進出した。このときになっても、携行する糧食が集まらないで奔走している部隊も少なくなかった。二十五日分の糧食の割当てや輸送の方法は決められたが、各部隊の実情はまちまちであった。 尾本連隊本部情報部の山崎新太郎上等兵の手記には次のように記されている。 《三月十四日の午後、尾本連隊長による軍装検査があった。兵の装備は甲装備で、小銃弾百二十発、手榴弾三発。糧食は米十二日分(七升二合)、調味料、缶詰、携帯天幕、蚊帳、小円匙(シャベル)、鉈、携帯燃料(蠟とアルコールを主材とした缶詰燃料などで、約四十キログラムはあったろうか。背負ったものの、これで行軍出来るだろうかと思った》 通信兵は、重い通信機材のほかに自分の糧食を持つために、六十キログラムの重量を身に付けることになった。このため、一度腰を下ろすと、自分の力では立ち上がることが出来なかった。 作戦発起の日に、チンドウィン河を渡る祭師団の歩兵部隊の兵力は、全部で六個大隊となった。 普通の一個師団の歩兵だけの兵力は、九個大隊となる。インパール作戦のときの烈、弓の両師団は九個大隊であった。祭はその三分の二、兵員は定数より、さらに少なかった。しかも、師団の駄馬輜重を、歩兵と砲兵に分けて、配分し、師団には輜重がない。こんな変な装備でいくさをしたことは、支那事変のときでも、一度もなかった。 pp:117-149 |

インパール作戦を前にして、牟田口第十五軍司令官は、隷下三師団の集結地を訪れた。

烈第三十一師団がチンドウィン河に向かって出発する日が迫ってきた。そのさなかに牟田口軍司令官がサカンの師団司令部を訪れたときのことは、高木俊朗著『抗命』にさらりと書いている。

佐藤師団長は、このようなとき、頭をペコペコさせて出迎えたり、御機嫌を伺うようなことは嫌いであった。まして、尊敬できない相手である。改まったことは何もしなかった。それでも会食だけはした。

佐藤幸徳師団長はその手記に《牟田口軍司令官は師団長の威厳に押されたのであろうか、元気がなかった》と記している。佐藤師団長は、自分の〝威厳〟に押されたのであろうか、と自信をもって、本気に記している。

インパール作戦に自信を失って、後悔しているのではないかと観察したのである。栄達欲と功名手柄の野心は、失敗の原因になるというのが、佐藤師団長の処世訓である。牟田口軍司令官の野心に危険なものを感じたのだ。

牟田口軍司令官が祭第十五師団を訪れたときは、山内師団長に対して、祭師団の集結の遅れを叱責し、いつ集結が完了するかに苛立ち督促した。雨季が迫っていたからなおさらであった。しかし、終結の遅れは山内師団長の責任ではない。軍隊の海外移動は本来大本営の仕事であるはずだ。第十五師団の上海からの移動ビルマ前線への集結遅れの責任の大半は大本営にある。いったいどの部署が、そして誰が日本軍全体の移動を統括していたのか。日本軍の機動力のなさ、参謀本部の作戦配置機動力のなさを露呈したものだ。

牟田口軍司令官は、師団司令部内を巡視して、炊事場で、炊事兵に対して大声で怒鳴った。

「このざまは何事か。残飯を捨てるとは不心得だ。いまはどのような時だと思っているのか。いまや、わが十五軍はインパール作戦を開始しようとしている。この作戦の最大の問題は補給である。作戦がはじまれば、米一粒といえども貴重になる。しかるに、このように残飯を捨ててかえりみないような心掛けでは、困難な戦に勝ち抜くことはできない」

言葉だけを聞けば、当然のことである。

しかし、牟田口軍司令官が作戦計画を説明するときには、補給は問題にするにたりない、敵の糧食を奪って使うから心配ない、と力説して、自信満々であった。兵棋演習でも意図的に補給の問題を取り上げさせなかった。

炊事兵は、インパール作戦の景気の良い話ばかり聞かされていて、補給の実情について、何も知っていなかったので、納得できなかった。残飯が出るのは決まり切ったこと、それを始末するのも仕事の一つであったからだ。

牟田口軍司令官の後ろに付いていた山内師団長も岡田参謀長も、驚くというより、呆気にとられる思いであった。

牟田口軍司令官の性格を実によく表しているエピソードである。

牟田口軍司令官が弓第三十一師団を訪れたときは、昼食の席上では、柳田師団長以下、師団の幹部将校を前にして、神式のお祓いをはじめた。大幣(おおぬさ)を持ちだして、それを列席者の頭上に振り回した。それからインパール作戦の勝利を神に祈る祝詞を、大きな声で唱えた。

これは、旧制松本中学(長野県松本深志高等学校)、幼年学校を経て、陸軍大学校を通して、稀代の秀才と言われ、陸大卒業時には成績優秀により、恩師の軍刀を受けた知性派で、インパール作戦の補給について批判的な意見具申をした柳田師団長に対する当てつけだ。

牟田口軍司令官の神懸かりのエピソードのひとつであり、第十五軍司令部内では参謀達が、この神懸かりに辟易していた。自分の不安、自信のなさをこの神懸かりの狂気でカモフラージュしていたのだ。将に将たる人間からはほど遠い小者であった。

祭師団の集結が遅れた原因は、大きく二つある。

一つは、上海からの移動に際して、兵員輸送の船舶が少なく、仏印からの米穀の本国への輸送、その戻り便で上海に寄港し、分散乗船移動、サイゴンから北上、バンコク経由でビルマに入るという長距離長時間の分散移動であった。

もう一つは、山内師団長が牟田口軍司令官を嫌い、南方軍稲田参謀副長の意向に従い、チェンマイ=トングウ道の建設にこだわり、ビルマへの移動が遅れたことである。

そして、祭第十五師団をして劣弱な師団にした原因を挙げれば、次の三つである。

第一に、ビルマへの移動命令が出る前に中国の上海で駄馬編成から車輌編成に編成替えしたことである。

これによって、師団の移動・機動力を高めた。しかし、タイ国からビルマへの移動では、タイ国境からシャン州を通るランパーン=ケンタン=タカオ道が悪路のため車輌が使えない。そのうえ、ビルマの集結地点からは、二千メートル級のビシュー山系、チンドウィン河(大河、水幅300メートル、流速は秒速3メートル)を渡り、三千メートル級のアラカン山系と、いずれも嶮難な山系であり、道路もなく、密林を人力で伐開して進攻しなければならない。そのため、タイ国内で車輌編成から再び駄馬編成に編成替えを強いられた。急遽、駄馬編成となり、師団内部の糧食・砲などの重量兵器から弾薬を含む運搬に、車輌編成の二倍の兵士を振り向けなければならなくなった。

それでなくとも、車輌輜重隊を取り上げられ、柳沢連隊の二大隊を第十五軍に取られ、師団各連隊の戦闘兵力が他の二師団に比べて少なく、重量火器類の輸送も困難であるため、最小限に限定された。

第二に、インパール作戦直前に、歩兵団長の佐藤少将と第三大隊長が、アンダマン・二コバル諸島方面への転出、それに伴う大隊長は初めてという若い大尉(25歳)の着任、それが挺進隊大隊長ということで、インパール道遮断という特別任務を帯びて本隊に先行し、独立して行動する部隊を指揮することになる。部下の中隊長は全員陸士後輩や幹部候補生で、任官ホヤホヤである。更にベテラン作戦参謀の内地転属など、人事移動による幹部層の弱体化である。

第三に、インパール作戦直前に南方軍中参謀長が師団を訪れて、敵の戦車が出てくるのでその対策訓練を行ってくれなどと、他人事のようにいう、責任のなさに愕然とする。戦車用対抗武器など持っていない師団に対して酷である。第十五軍の兵棋演習においても、敵戦車が出てくるなどという想定はしていない。作戦発起を目前にして、対戦車訓練などできるような状況ではなかった。

ビルマ方面軍、第十五軍とも、全く杜撰な手前勝手な情報収集分析しかないというのが実態である。

一年前の昭和18年2月、ウィンゲート挺進隊の北部への侵入があった。そし密林地帯でゲリラ活動をして3月末に引き揚げた。それに恐怖を感じた牟田口軍司令官がインパール進撃を決意したと著者は記している。

それから一年後のインパール作戦発起の直前、3月5日夜、ビルマのほぼ中央のマンダレーと北の終点ミッチナとの中間の、幹線鉄道の西側にあるインドウ飛行場付近の上空を連合軍の大型飛行機十二機がグライダーを牽引して通過し近くにグライダーを降ろした。

祭師団集結地上空を通過した空挺部隊のグライダー一機が近くに墜落した。祭師団の探索で米軍操縦士と下士官一名を捕まえた。彼らによると、80機のグライダーが侵入したという。そのうち60機が目的地に到着した模様であり、グライダーが空中輸送する兵力は二個旅団だという。

すでに日本軍侵攻を察知していた英印軍は、インパール作戦直前に、グライダー空挺部隊による日本軍後背地への陣地確保を開始したのである。

本多挺進大隊長が、山内師団長に対して、自分の不満や不可能と思われることを率直に述べたのは、若さゆえ出来たという面がある。また、将校斥候を要求したのは正当な要求である。事前に進攻前面がどのような状況にあるかを確認しないで、しゃにむに嶮難なジャングルを突進することは狂気の沙汰である。しかし、このような議論が自由闊達に行われる雰囲気が師団内部で将官達の意思疎通を濃密なものにする。それを、上位の者が頭から否定して感情的に怒鳴りあげたり(牟田口軍司令官)、顔色を変えて議論の場から出て行ったり(山内師団長)、では、指揮官としては失格である。それに比べて、岡田参謀長の柔軟かつ調整能力が師団の要となっていた。

重量の火力兵器(砲)を持って行けという前に、なぜ、各連隊長が無理だ、数量を減らして欲しいかを自分自身で分析・考究する現場感覚が必要であるはずだが、山内師団長に、それがないのが不思議である。幼年学校、陸軍士官学校、陸軍大学卒行の将官達は、エリート意識、自意識過剰がなぜか高い。戦争の実戦指揮官としては、空威張りの張りぼてに過ぎないというのが実態ではなかったのか。日本の官僚も同様の者が明治時代から現在に至るまで跋扈しているが、彼ら軍人達も、頭はよいが成果は出せない、自分の栄達に執心する自惚れの強い軍事官僚に過ぎなかった。作戦直前に人事異動を行う等というのもその典型的なものである。民間でこんなことをしたら会社は潰れるのが必至である。

河幅500m、水面幅300m、流速が秒速3mという大河を、砲を含めた重火器類、牛馬、そして40kg以上を背負い鉄砲を持った兵士たちを渡河させる手段として、付近の山の竹を切って竹筏を作って行えと、他人事のようにいう第十五軍司令部の幕僚達の幼稚な机上の空論を弄ぶ作戦指導にも呆れる。

| 天険の要害 昭和十九年三月八日、弓第三十三師団は突進を始めた。インパール作戦は開始された。続いて、三月十五日夜、祭第十五師団、烈第三十一師団が作戦を開始、チンドウィン河を越えた。祭の全部隊は四隊に分かれ、四個所から渡河した。 尾本連隊は渡河中、対岸から射撃を受けたが、一時間足らずで終わった。敵は斥候か、監視の程度の小部隊らしかった。 本多挺進隊の第十二中隊は竹筏で渡った。竹筏は兵隊や装具を載せると、五十センチも水面下に沈んで危険になった。兵隊は竹筏に掴まって泳いで渡った。 松村連隊は渡河後前進を始めた。トンヘ部落近くで突然多数の敵機関銃攻撃に遭遇、尖兵中隊の助川中尉及び下士官兵五名の死者を出した。これが最初の戦闘、最初の戦死者となった。 松村連隊の歩兵砲中隊は、四一式山砲を二門と、配属を受けた速射砲二門を持って、前進した。歩兵砲弾は二百十発、速射砲弾は七百発を持っていた。渡河したばかりなのに、道路は険難の悪路では、これからミンタミ山系、更にアラカン山系を越えるときに、中隊の力では運びきれないと判断して、藪中中隊長は、独断で、四一式山砲一門と山砲弾百発を、トンヘ部落付近に隠して出発した。 三月十六日朝、師団司令部はまだ渡らずに残っていた。正午近く、連合軍飛行機が数機ずつ、渡河地点周辺を往復旋回して、三十分程偵察飛行して戻っていった。 この日、岡田参謀長が窪地に落ち込み、左足のアキレス腱を切断した。その夜午後十時、師団司令部は渡河した。 岡田参謀長は椅子担架に乗せられ、兵四人が担いで渡河した。渡河後は山内師団長用の駄馬に乗り行軍した。 山内師団長について、阪原伍長の手記には、次のように書いてある。 《司令部は、道なき道をフミネに向かって前進した。師団長としては、恐らく初めての徒歩行軍である。病弱の閣下は、次第に疲労が見えるようになってきた》 この前進中に、山内師団長の命令で、桑原参謀はタナンに、情報所を設置するために派遣されることになった。 山内師団長は、サイゴン以来、桑原参謀の荒っぽい振る舞いに悪感情を持っていた。残るのは後方主任参謀の今岡参謀だけである。岡田参謀長は、作戦開始の重大なときに、桑原参謀を手放すのは、山内師団長の考え違いだと思った。ほかに頼りになる参謀はいないのだ。 三月十八日。 第十五軍から山内師団長に、次の電報がきた。 『三月十五日、参謀総長、戦況上奏ノ際、左ノオ言葉ヲ拝セル旨、伝達アリ。 《「ビルマ」方面作戦ニオイテ、将兵ガ奮闘ヨク成果ヲ収メツツアルハ結構ナルガ、「ウ」号作戦ハ是非トモ大戦果ヲアゲサセタキモノナリ》』 天皇陛下より激励のお言葉があった、ということを伝えた電報であった。 本多挺進隊はコヒマ=インパール道に出るために、最右翼から山岳地帯をぬって、迂回突進することにした。 ミンタミ山系の峯は二千フィート(610m)前後が多かったが、本多挺進隊の進路にはアンゴ-チン山脈が横たわり、その最高峰は海抜四千二百十六フィート(1285m)であった。その上、地図には、その付近に〝概略〟の文字が記入されているほど、未調査の地域であった。 本多大尉の手記 《三月十六日。それから先は大変険しい坂道で、俗にいう胸突き八丁で、ジャングルもますます深く覆っていた。私たちは枝を切り、草をなぎつつ前進しなければならなかった。馬は駄載したまま登れないので、機関銃や弾薬を下ろして、兵が担いで登り、馬を引き揚げて進む方法を繰り返した。海抜4216高地(この数字はフィート表示、今後同様の数字表示は術でフィート表示)の六合目に達したとき、日が暮れた。水を得るには、三百メートルの谷底に下っていかねばならない。兵は疲れた足を休める暇もなく、谷底に下りて飯を炊いた。戻ってくるときには、馬に飲ませる水を水筒に汲んできた。 次の日も、荷物を担ぎ上げたり、馬を引き揚げるために、兵は同じ坂道を何度も往復しては、前進した。 八合目付近でジャングルを抜けたと思ったら、今度は断崖絶壁の岩山をよじ登らねばならなかった。われわれは、この岸壁の九合目付近を横断するのだが、その付近は荒い砂地で、歩くたびに砂がザクザクと崩れた。一歩誤れば、……ジャングルの谷底に転落する。将兵はともかくとして牛馬や、火砲、機関銃を無事に通過させられるだろうか、と不安になった。 歩兵の主力は、どうにか通過して、谷川の畔で野営した。……われわれは、この山を越えるのに三日を費やした。一日の行軍は八キロメートル平均だが、予想外の難行軍であった。 明くれば三月十九日。六時の予定が、十時になって出発できなかった。機関銃や大隊砲が到着しないのだ。まして、歩兵砲や牛部隊が無事に山険を越えたか、どうかはわからなかった。 出発できないでいると、大砲や機関銃の激しい発射音が響いてきた。……とにかく、準備の出来た者から前進させた。…… 私は駆けに駆けて、転がるように尖兵中隊に追いついた。……「高橋中隊長以下十七名戦死。負傷者は目下調査中」…… 山岳地帯の敵状は、全くわかっていなかった。もし、この尖兵中隊を出さなかったら、大隊主力が重機や火砲もないままで、不覚の戦闘に巻き込まれただろう。 私は作戦前に、師団司令部で、 「索敵のため、ぜひ将校斥候を派遣して下さい」 と、要求したが、拒否された。理由は〝企図秘匿のため〟であった。戦略と戦術は、目的は同じでも、観点の相違ができるのだ》 血気の本多挺進隊長は、師団司令部の戦略重視を心から憤った。 敵の陣地は二個所出来ていて、約一個小隊のグルカ兵が守っていた。そこから先は、ジープの通れる自動車道があった。連合軍は、この方面の防衛のために、自動車道まで作り上げていた。 本多隊長は挺進を急いでいたが、兵力を掌握しなければならなかった。待っているうちに夜になって、ようやく機関銃中隊が追及してきた。大隊砲、歩兵砲がどうなっているかは、わからなかった。機関銃中隊の兵の上着は、血が滲んでいた、それが、アンゴーチンの難険を越えるための、不屈の努力と精神力をあらわしていた。 機関銃を運ぶのにさえ、この有様であり、まして、数倍の大きさと重量のある火砲を分解し、肩に担いでくる砲兵隊の労苦は凄まじい。夜になって、大隊砲小隊が到着した。全員立っていられないほど疲れ切っていた。本多大隊長はこの小隊を即時出発させることは出来なかった。 師団の各部隊も、ミンタミ山系越には苦労が多かった。師団長日記には次のように記されている。 《三月十九日 左突進隊は0400(午前四時、以下この表示は時間)「タナン」西方ヲ通過セリ。マタ左側支隊ハ1031、1900高地を占領、前進ス。 師団司令部は2030、714高地北方矢地ヲ出発、前進ス。「セドウ=ミョウジ」道ハ若干部分ヲ小型自動車道ニ改修シアルモ、ソノ他ハ駄馬道ニスギズ。シカモ、714高地ノ上リ口、「ミンタミ」峠ノ上リ下リハ、極メテ急峻ニシテ、駄馬モ駄載ノママデハ通過デキズ。ソノ他ニモ急坂多シ。マタ、道幅モワズカニ駄馬ヲ通ズルノミノ所多ク、コレヲ自動車道ニ改修スルコトハ至難ナリ。 敵ハホトンド終夜ニワタリ飛行シ、コトニ輸送機ノ往復多シ。「ミンタミ」峠上空ハ、ホトンド絶エズ天明マデ、旋回偵察シアリ》 《三月二十日 0800「マウンエ」東方水流着。師団戦頭部指令所開設。714高地ヨリ約二十キロメートル余ナルガ、道路急峻ノタメ、十一時間半を要セリ》 師団では、この夜の行軍の間に、遙かに南の方に砲声を聞いた。この方向には松村連隊の吉岡大隊が、左側支隊となってカバウ河谷のミンタに出ようとしている。吉岡大隊を、南方に迂回させたのは、その方面から連合軍が出て来て、北進して師団を攻撃してくる場合の備えた行動であった。 第十五軍からの命令で、前夜の砲声は、カバウ河谷のタム付近で、弓師団の右突進隊が英印軍第23師団(英印軍師団表示はアラビア数字とする)と衝突した。吉岡大隊は、この朝、タムの北方ミンタに進出した。第十五軍は、弓の突進隊の攻撃に協力させようとした。 『祭師団ハ左側支隊ヲモッテ、「タム」付近ノ敵ヲ背後ヨリ攻撃セシムベシ』 祭師団では、その旨を吉岡大隊に命じた。 三月二十一日 本多挺進隊長は焦っていた。タム=ウクルル道への進出が、松村連隊に遅れてしまった。 タム=ウクルル道のカムジョンに出ると、先着した松村連隊長以下の同連隊の兵士たちが多数先着していた。 カムジョンに携行した糧食と弾薬の半分を残して、挺進隊としての面目を取り戻すべく本多挺進隊は、松村連隊の兵士たちと先を争って行軍していった。 そのため道路上は交通が渋滞し、急進は妨げられた。軍隊は、自己功名だけを考え、他隊と強調し統制を取らず、かえって失敗を起こすことが多かった。 このころから、師団司令部の兵隊の間では、師団長の宿営のときの行動が、噂になり始めた。宿営となると、いつも、山内師団長は先に立って、場所を選び、各部、各隊の位置を指定した。その場所は深い谷であり、師団長の幕舎の位置は、谷に一番の底であった。 ……設営は、一般に管理部長の任務であった。師団長は、その上に立って指導すればよい。兵隊が陰口にいうのは、師団長が管理部長の仕事をしている、そして、自分に安全な場所を自分で決める、ということであった。 岡田参謀長は、師団長に指定された通りに、谷底にいたのでは、参謀長の仕事ができないので、師団長の指定を無視して、谷の上の、道路際において、連絡が取りやすいようにした。敵機の空襲や砲撃を受けた時には危険なことを、十分承知していた。だが参謀長の職務が、師団の行動作戦の中枢にあることを思えば、谷の底にはいられなかった。 三月二十二日 第十五軍から宿営中の祭師団司令部に電報が届いた。 『烈師団の一部隊は、すでにウクルル付近で有力な敵と衝突、これを撃破し、貴部隊地域内に敵を追って南下し、目下サンシャーク付近で交戦中である。これに反し、貴部隊の行動が遅れていることは、誠に遺憾に思う。勇猛果敢に進撃すべきである』 このような内容を、かなり痛烈な文章で、祭師団を非難していた。 烈第三十一師団と祭第十五師団は、インパールに対し、同じ東北方面から、並んだ形で迫ろうとしていた。牟田口軍司令官は、烈と祭を競争させて、インパール攻略を急ぐつもりだった。そのために、しばしば祭に対し、烈の勇戦を讃えた電報を発して、競争心を煽り立てようとした。しかし、烈と祭とは、作戦準備段階で大きな差が付いていた。 …… 山内師団長は、距離からいえば、烈の方が先に出るのは当然ではないか。しかし、師団にもだらしない奴がいるからだ。福島大隊が、遅れて出て来て、道に迷ったという。本多挺進隊は、どこへ行ったか分からない」と岡田参謀長に八つ当たりした。 三月二十三日 第十五軍から祭師団に命令がきた。弓師団の右突進隊を第十五軍の直轄として〝山本支隊〟とする。祭師団の吉岡大隊を山本支隊に配属する。(このため、祭師団は歩兵だけの〝単兵種〟となる) このため、山本支隊の歩兵が五個大隊となる。山本支隊には、その上、野戦重砲二個連隊、独立速射砲一個連隊、それに戦車一個連隊が配属されている。支隊長は弓師団の歩兵団長であった山本募少将である。 これに比べて祭師団の劣弱さは、哀れであった。(作戦開始前に)砲兵連隊、輜重連隊は解体あるいは分散し、最後には工兵連隊まで取り上げられた。 山内師団長は、その時の心境を、日記に次のように書いた。 《師団ノ兵力ハ元来六個大隊ニスギザリシモ、更ニ左側支隊ヲ弓ニトラレ、今ヤ五個大隊ノミ。シカモ松村連隊ノゴトキ、一中隊五十名ニシテ、総兵力は極メテ少数ナリ。コノ際、軍予備(柳沢連隊。元来、適時スミヤカニ返ス約束ナリシ)ノ即時進出ヲ熱望セリ。シカルニ軍予備ハ九号作戦(後背地に侵入した敵空挺部隊の攻撃)ニ使用セラレ、予定ノゴトク前進シキタラズ。心サビシキコト限リナシ》 吉岡大隊は三一式山砲一門を持ったまま山本支隊に配属となったので、祭師団にとっては大きな戦力の損失となる。それでも第十五軍は、祭師団に対して、師団としての作戦を要求していた。 三月二十三日 朝、松村連隊の主力がサンシャーク(インパール東北方約六十キロメートルにある小さな部落でインパール盆地の外縁上にあり、インパール攻防にくだる重要地点)に近づくと、前方を進んでいる福島大隊から松村連隊長に報告が来た。 『サンシャーク付近に、砲を有する有力な敵の部隊が、堅固に陣地を占領している』 福島大隊のその後の報告によれば、サンシャークの英印軍を、烈師団左突進隊(隊長は宮崎繁三郎少将)、攻撃の主力は、歩兵第五十八連隊(新潟県高田)、隊長は福永転大佐であった。この部隊は、サンシャークの北方約十二、三キロメートルのウクルル付近で、英印軍を撃破、退却する英印軍を追って、英印軍を攻撃していた。 そこは祭師団の作戦地域となっている。松村連隊として、当然、攻撃に加わらなければならなかった。 松村連隊長は福島大隊に、烈の宮崎支隊と連係し、西に向いて攻撃することを命じた。また内堀大隊には、予定の進路を変更、コウショウよりサンシャークに転じ、敵陣地の背後より攻撃して、退路を遮断することを命じた。 二十三日、松村連隊副官斎能龍雄大尉から、烈の左突進隊に対して、祭松村連隊が攻撃する旨を伝えた。 ところが、意外にも、烈からは、祭は攻撃を差し控えてもらいたい、と独力で攻略する意志を明らかにした。 二十五日、福島大隊の浅井哲中尉が、重ねて烈に、突撃の連係を取るために電話で連絡した。 先方の電話に出た宮崎少将は次のように答えた。 「福永隊長は軍旗をおれに預けて、第五十八連隊の名誉にかけても獲るといって出かけた。貴様は武士の情けを知らぬか。第五十八連隊が全滅したら、そちらで勝手にやってくれ」 このとき烈の中隊は、二十日以来三日にわたって戦闘を続け、損害が大きく、二十名ほどが生き残り、疲れ切っていた。弾も使い果たし、前日から糧食もなくなっていた。祭の浅井中尉は見かねて、自分の中隊の米を集めて、握り飯を作って与えた。 防衛庁戦史室著『インパール作戦』には、宮崎少将の回想を次のように記載している。 《三月二十五日、祭第十五師団の福島大隊長が私の司令部に連絡に来た。サンシャーク攻撃に協力したいということであった。私は、 「ご厚意は感謝するが、この陣地は歩兵第五十八連隊の軍旗の名誉にかけても、必ず攻撃するから、協力は固くご辞退する」 と、断った。 翌二十六日の朝になっても、サンシャークはおちない。第十五師団から、さらに強力に協力を申し出たので、 「もし明二十七日朝までに陣地がおちなかったら、その節はご協力をお願いする。もう一日待ってもらいたい」 と、いうことで妥協した。 幸い二十六日の夜、敵陣地を攻略出来たので、この問題は自然解決し、第十五師団の援助を得ないですんだ》 このとき、サンシャークに迫った松村連隊は、野砲兵第二十一連隊藤岡連隊長が、連隊砲四門を持って配属されている。 祭福島大隊には、砲兵連隊第一中隊長・東条稔中尉が連隊砲一門を持って配属されていた。東条中尉は連隊砲で、英印軍の蜂の巣陣地を砲撃した。 だが、藤岡連隊長の指揮する砲四門に対しては、松村連隊長は何も命令を与えなかった。藤岡砲兵連隊長は、情勢の切迫を感じて、独自の判断で準備をしたが、一発も砲撃することなく終わった。松村連隊長は、砲兵隊を活用しようとはしなかった。 防衛庁戦史室著『インパール作戦』によれば、 《福島大隊は昼夜連続の難行軍ののち、二十六日未明、ようやく敵の陣地前約二百メートル付近まで近接したが、攻撃準備の余裕なく、ただ辛うじて陣前にたどりついたに過ぎなかった。しかも敵に発見されて猛射を浴び、部隊はそのまま敵前に釘付けになった。 松村連隊長は、翌二十七日、払暁突入を命じた》 同じ日の宮崎支隊の戦闘については、元歩兵第五十八連隊著『ビルマ戦線』に次のように記している。 《二十六日午前四時、第一中隊と六中隊は敵陣内に突入した。十一中隊は教会北側陣地を占領し、六中隊は教会陣地の背面を占領した。だがその前面には、中隊長の全く予期しなかった別の陣地があった。そして夜明けとともに、敵の猛火は中隊の戦果拡張を阻止し、彼我対峙のまま、激烈な陣内戦となった。 激闘数時間、傷ついた者がまた傷つき、さらに傷ついて死んで行く。敵陣内に孤立した突入部隊は、時間とともに殲滅されて行った。 やがて二十六日も日は暮れた。福永連隊長は最後の総突撃を決意し、軍旗を先頭に陣前近く進んでいた。敵の銃砲火はあいも変わらず激しく、隊内には異様な緊張がみなぎっていた。 夜半過ぎ、昼を欺く照明弾とともに、敵の射撃はひときわ激しくなり、総突撃の前途もあわや、と思われた。だが、その一瞬、敵の猛射はピタリとやんだ。連隊長はただちに斥候を派遣した。時、すでに遅し。陣内に敵影はなく、アラカン山嶺にのぼった月が冷たい光を投げかけるばかりだった》 英印軍は退却してしまったのだ。松村連隊長の記録には、 《敵の退却を早くも察知した第一線は、午前四時半ごろ、右福永部隊と相前後して敵陣地に突入し、残敵を屠りつつ、五時半ごろには完全に陣地を奪取し得たのである》 なお、敵陣地を背後に回ることを命ぜられた松村連隊内堀大隊は、陣地攻略が終わるまで、攻撃をしなかった。 宮崎少将が、祭の松村連隊の協力を断ったことについて、松村連隊本部・情報主任、竹ノ谷秋男中尉は次のように見ている。 《いかにも戦国時代の絵巻を見るような挿話ではないか。武人としての決戦思想は、まことに壮烈であり、この闘魂こそ、宮崎少将の真骨頂であろう》 山内師団長日記には、次の所感を記してある。 《烈左突進隊ニ対シ協同攻撃ヲ申シ入レタルモ、独力攻撃スベキヲモッテ、参加セラレザルヨウトノ回答アリ。 チョウド成瀬参謀イアワセ、サラニ申シ入レ、コレラノタメ攻撃一日オクレ、ソノ後攻撃セントスル際、敵ハ退却ノタメ、四周ニ猛烈ナル射撃ヲナシキタリ、ワガ攻撃準備デキズ。シカシテ射撃ヲヤムルヤ、敵ハ退却セリ。 右烈部隊ノ申シ入レハ、イカナル意図ニイデタルヤ不明ナルモ、邪推セバ、功名ヲ独占セントスルニイデタルニ非ザルヤ。ワガ部隊ガ後方ヨリ参加スルタメ、コレヲ待チ得ズトイウナラバ、不可解ノ事実ナリ》 防衛庁戦史室著『インパール作戦』には、次の見解が示されている。 《宮崎少将は、常に至難の戦場の名指揮官として、上下の信頼を集めた古武士的風格をもつ将軍である。このたびのことも、単なる功名心の結果と見るのは誤りかも知れない》 祭と烈はインパールに向かって並列して進む形をとった。第十五軍はそれを利用して、両師団の競争意識を煽り立てたばかりでなかった。事あるごとに両師団は比較され、引き合いに出された。それも、ほとんどが烈を可とし、祭を不可とするのが通例であった。これは牟田口軍司令官とその参謀の間に、そうした先入観があったためである。それが、時には偏見ともなって、戦後の戦史に残った。 pp:150-179 |

任務は「企図秘匿」という師団長の指示で、地勢を知らず、概略図面だけを頼りに行軍をした。そのため、尖兵中隊は、まだ若い経験のない中尉であったこともあり、いきなり敵陣地に出会い、十七名戦死という事態になった。

そして、本隊である松村連隊各部隊に道を先んじられ、狭い通路を追いつ抜かれつ、先陣競争をしながら進む有様であった。

サンシャークの戦闘では、右翼烈師団の第五十八連隊が、退却する敵兵力を追って祭師団作戦地域に入ってきたので、祭師団松村連隊長が協力を申し入れたが、烈師団宮崎少将に断られた。

宮崎少将の発言として、著者は次のように書いている。

「福永隊長は軍旗をおれに預けて、第五十八連隊の名誉にかけても獲るといって出かけた。貴様は武士の情けを知らぬか。第五十八連隊が全滅したら、そちらで勝手にやってくれ」

それに対して、元歩兵第五十八連隊著『ビルマ戦線』に次のように記している。

《福永連隊長は最後の総突撃を決意し、軍旗を先頭に陣前近く進んでいた。……》

軍旗は陸海軍の大元帥たる天皇から直接手渡しで授けられる極めて神聖なものであり、また天皇の分身であると認識されたいへん丁重に扱われ、帝国陸軍や連隊をあらわす旗という意味以上の存在とされた。戦前、大日本帝国においては、他国の陸軍と同様またはそれ以上に軍旗が神聖視され、軍旗を喪失することは極めて重大な失態と考えられた。

出所:ウィキペディア

神聖視され、部隊の部隊長の所在を明示する目的や、部隊の精神的支柱である軍旗を宮崎少将が預かっているということ、宮崎少将の「第五十八連隊が全滅したら、そちらで勝手にやってくれ」といったということについては、戦後七十年を過ぎた者には理解不能である。

著者の記述と歩兵第五十八連隊著では食い違っている。

部隊あるいは師団が戦闘で協力しないということが軍隊にとって当然の正しいことだったのだろうか。

それは、自分の部隊・師団と他部隊・師団の功名争いではないのか。

松村連隊本部・情報主任、竹ノ谷秋男中尉の発言:

《いかにも戦国時代の絵巻を見るような挿話ではないか。武人としての決戦思想は、まことに壮烈であり、この闘魂こそ、宮崎少将の真骨頂であろう》

そして、防衛庁戦史室著『インパール作戦』の見解:

《宮崎少将は、常に至難の戦場の名指揮官として、上下の信頼を集めた古武士的風格をもつ将軍である。このたびのことも、単なる功名心の結果と見るのは誤りかも知れない》

これは、古き時代の、しかもあまりにも日本独特の決戦思想そのままであり、近代戦の第一次世界大戦以降の戦争思想や実態とは、大分遅れた考え方である。それが、大日本帝国陸軍の実態の一面でもあった。師団間、部隊間を短絡的単純思考で煽って競争心を掻き立てるというのは、目先の功名心を駆り立てることと同じではないか。古武士的な風潮や風格を美化・強調するのでは、近代の科学化・合理化を求める戦争を勝ち抜くことなど到底出来る訳がない。

防衛庁戦史室の『インパール作戦』の執筆者のコメントも、相当な黴の生えた古武士である。

祭第十五師団山内師団長の前線宿営地の設定、部下の参謀に対する態度、挺進隊から連絡がないとイライラしている姿などについて著者は記している。山内師団長は健康状態がよくないことが影響しているのか、情報収集や行動に積極的な行動力が感じられない。

烈師団宮崎支隊や祭松村連隊の積極果敢な攻撃で、敵英印軍は退却して行くが、激闘に負けて退却するというよりも、意図的に十分に余裕を持って退却する、陣地の背後には道路が造成されている、そのため補給も充分に行われている模様である。それに対して、宮崎支隊は激戦による消耗が激しく、糧食の補給もなく、気力だけで戦っている。こんなことはいつまでも続くはずがない。

| 電光の正体 ビルマから印度東部の地勢は。長大な山系が北から南へ流れている。それはヒマラヤ山脈の支脈ともいうべきパトカイ山系で、無数の山襞(やまひだ:山の尾根と谷が入りくんで、ひだのように見える所)が重なり合い、大きくうねりながら、ベンガル湾に流れ込んでいる。 チンドウィン河を渡った日本軍が、インパールへ行くために選んだ道は。北から南へ流れ下る山系を、東から西に横断して行く形になる。重なり合う山襞の流れを横切るのだから、山と谷と、尾根と斜面とを、上り下りして行かなければならない。そして、目指すインパールもまた、南北に長く、狭い盆地にあった。 インパール作戦の当初、日本軍の使っていた地図は、英軍から奪ったものの複写であった。それにはパトカイ山系のなかにナガ・ヒル、チン・ヒル、アラカン・ヒルなどの名前があった。 |

ヒル(hill)とは小山の意味である。

Cambridge International Dictionary of ENGLISHによれば:

An area of land that is higher than the surrounding land・Hills are not as rocky or high as mountains, and they are usually covered by plants such as grass and trees.

(日本では通常このイメージである)

小学館プログレッシブ英和辞典によれば:

小山、丘、《hills》丘陵、knoll, moundとmountainの中間で、英国では2,000フィート(610m)以下のもの。

下記サイトのコヒマ衛星写真を下方にずらすと、カレワからカレミョウ(カレーミョ)へのチンドウィン河渡河地点の航空写真にアクセスできる。

Kohima satellite view & Kohima street view

http://www.maps-streetview.com/India/Kohima/satelliteview.php

| 昭和十八年三月、まだインパール作戦が問題になり始めた当時、弓第三十三師団の第二百十五連隊の末本大隊が、初めてチンドウィン河を渡って、西岸のカレワからカエミョウに出た。それに同行した弓師団後方主任参謀・三浦祐造少佐は眼前に拡がる山岳地帯の広大なのに驚いた。その辺りの主峰の広大なのに驚いた。その時は航空地図が出来ていて、それを見ると、その辺りの主峰ともいえるケネディ・ピークは三千二百メートルとなっている。これがチン・ヒルか、と目を疑う思いだった。 三浦参謀はカレワに戻った時、知り合いのインド人に「ヒルではなくて、マウンテンではないか」といった。 インド人は答えた。「マウンテンはヒマラヤだけだ。あとは、みんなヒルさ」 三浦参謀はこのことを第十五軍の藤原情報参謀に伝えた。第十五軍では、誰一人、ヒル(Hill)の恐ろしい様相を見ていなかった。藤原参謀も三浦参謀から話を聞いただけで、インパール作戦を推進した。 もう一つ、三浦参謀はチン・ヒルの異常を見ていた。昭和十八年五月、雨季に入ると、カレミョウに出た弓の山砲隊の馬の爪が、ずるりと剥け落ちた。そのために、多数の馬が死んだ。おびただしい湿気と泥濘のために、爪が腐ってしまうことがわかった。三浦参謀は恐ろしいものを感じた。馬の爪さえ脱け落ちる豪雨と険難の道を、兵隊は越えて行かねばならない。そうとすればインパール作戦は、実態は山岳戦であった。牟田口軍司令官は、この作戦のことを〝鵯越え作戦〟と呼号して得意になっていた。たしかに、山を越えて行くことでは、鵯越えの源義経の作戦と共通していた。だが、パトカイ山系の複雑巨大な地勢は、神戸の六甲山を須磨に抜けるのとは、比較すべもなかった。それなのに、牟田口軍司令官は、終始、鵯越えの源平時代の勇戦に思いをとらわれていた。 pp:180-182 |

パトカイ山脈(Patkai Range)

インド北東部とミャンマー(ビルマ)北部との国境に位置し、北東から南西に延びる若い丘陵性山脈。アラカン山脈の北東延長部にあたる。第三紀層よりなり、高度は1500~3000mで、のこぎり状の尾根をもつ。深いジャングルに覆われ、カムティ、ナガなどの先住民が居住する。交通が不便で、パングソー峠(Pangsau Pass)を越える道路が唯一の横断路となっている。

出所:日本大百科全書(ニッポニカ)

Patkai Hills

http://www.indianetzone.com/4/patkai_hills_or_purvanchal_ranges.htm

The patkai hills are situated on India's north-eastern border with Burma. The hills are located at an elevation of 1,223 meters above sea level. Its coordinates are 27 degree 0'0" N and 96 degree 0'0" E in DMS (Degrees Minutes Seconds) or 27 and 96 (in decimal degrees). The Indian states along the Patkai range comprise of Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland.

The word "patkai" means "to cut chicken" in Tai-Ahom language. The hills were originated by the same tectonic processes that resulted in the formation of the Himalayas in the Mesozoic.

The Patkai hills are crammed with conical peaks, steep slopes and deep valleys but they are not as rough as the Himalayas. The whole region is surrounded by forests comprising of sandstones.

Patkai includes three hills namely the Patkai-Bum, the Garo-Khasi-Jaintia, and the Lushai Hills. The Garo-Khasi-Jaintia range is located in Meghalaya. Mawsynram and Cherrapunji are situated on the windward side of these hills. Having the highest annual rainfall, these two are the world's wettest places. The climate of the Patkai hills varies from temperate to alpine due to the different altitude.

The Dehing River flows down from the Patkai mountain range and meets the Brahmaputra in Assam. Both Patkai and Dehing, contribute their natural resources to numerous tribal communities that inhabit the hill ranges. The Namdapha National Park is bordered by the Patkai hills in the south and south-east. This is an important tourist spot.

The most ideal route to Patkai hills is provided by the Pangsau Pass. The Ledo Road was constructed through Pangsau Pass as a strategic supply road established over the range at the time of World War II to link India with the Burma Road into China.

(Last Updated on : 20/11/2014)

アラカン山脈(Arakan Yoma)

ミャンマー(ビルマ)南西部を南北に縦断する山脈。アラカン・ヨーマとも。全長380km。イワラジ河とベンガル湾東部との間を南下、ネグレス岬からベンガル湾に没し、延長部分はアンダマン諸島、にコバル諸島に連なる。北はチン丘陵(Chin Hill)、ナガ丘陵(Naga Hill)、パトカイ山脈に続く。ヒマラヤ造山帯の一部をなし、北部ほど高く、スン山(1989m)、パウクサ山(1708m)など2000m級の山が連なる。南部は1500m以下である。夏の湿潤な南西季節風を受ける西斜面は降水量が多く熱帯森林に覆われるが、風下のイラワジ川中流平野は乾燥地域である。古くから東西交流の障害をなし、インド・パキスタン文化(南アジアとビルマ文化(東南アジア)の境界をなした。

出所:日本大百科全書

英印軍はこのパトカイ山脈を横断する唯一の交通路として、第二次世界大戦中、米軍工兵隊が中心となってレド公路(Ledo Road)を建設した。

1944年後半、米国陸軍スティルウェル将軍がレド公路建設を任されてから約2年を経て、フーコン渓谷のミッチーナー付近ではモンスーン被害からの復旧工事が続いていたものの、ビルマ公路への接続は一応終わった。このアッサムから昆明までの高速道路の総延長は1736kmに及んだ。1945年1月12日、113両から成る最初の輸送車列がピック将軍に率いられてレドを出発、2月4日に昆明に到着した。開通後の半年間で、12万9千トンの物資がトラックによりインドから中国へ運ばれた。また、輸送に使われたトラック2万6千台も、そのまま中国側に引き渡されている。

出所:ウィキペディア

参考サイト

Famous Mountains and Hills of Northeast Indian States

http://www.walkthroughindia.com/location/famous-mountains-and-hills-of-northeast-indian-states/

弓第三十三師団後方主任参謀・三浦祐造少佐がパトカイ山脈の実状を観て第十五軍情報参謀藤原岩市少佐に送った。藤原参謀は、その情報を無視して、「インパール作戦」机上プランを推進した。

そして、おびただしい湿気とぬかるみのために駄馬の足の爪が腐って死んでしまうという、熱帯雨林の激しい降雨の雨季の怖さについても、猖獗を極める熱帯ジャングルの病気についても日本軍は全く対策を考えなかった。あるのは、妄想を逞しくした皇軍思想という神懸かりに取り付かれていた。

三浦大佐がヒル(Hill)ではなく、マウンテン(Mountain)ではないかと、親しいインド人に問うと、インド人は、マウンテンはヒマラヤだけだ、と答えたということに、インド人と日本人が考えるMountainの概念が全く違うことは極めて重要な意味を持つ。

パトカイ山脈の険難な鋸状の尾根と深く刻み込まれた谷が幾つも連なる山脈を上り下りしながら進む日本軍各師団の戦闘の前に立ちはだかる大自然との悪戦苦闘を想像すると、鵯越え作戦などと得意顔になっている牟田口軍司令官の滑稽さ、無能さには、ただ呆れるのみである。

| 尾本連隊はパトカイ山系のナガ・ヒルを西北に進んだ。その一帯は、山系のなかでは低い方であったが、それでも千五百メートルから二千メートルの高地が続いていた。……山中の所々には、ナガ族が小さな部落を作っていた。 ……日本兵は陸稲の籾を徴発に行き、代金として軍票を渡した。ナガ族は、渡された紙片の意味を理解できなかった。彼らは物々交換の生活をしていた。彼らには、軍票は何の役にも立たない紙片だった。 三月二十四日午後三時頃、尾本連隊はサレイコン部落の東の高地に出た。眼下には、舗装された道路が山の間をぬっていた。サンシャークからインパールに続いている本道である。トーバル河に架かる橋の近くに連合軍の露営地が見えたので、尾本連隊長は第一大隊長の永田大尉に夜襲を命じた。 午後六時半、攻撃に出発する直前に近くの密林にいた住民を捕らえて、道案内にして進んだが、山道はけもの道に等しく、その密林をくぐり抜ければ、険しい崖伝いとなった。日が暮れてから、いよいよ前進が困難になった。山を降りたときには、夜明けとなっており、道案内の住民はいつの間にか逃げ去っていた。 夜襲の計画が、払暁の攻撃となった。英印軍は予想外に堅固な防備と、強力な武器を備えていた。英印軍は迫撃砲と機関銃を乱射してきた。分隊長の大部分は死傷し、中隊は撃退されたがそのまま戦闘を続け、福永小隊長は戦死し、細身中隊長は負傷した。午後になって、インパール方面から数台の装甲車が突進してきて、砲撃を加えた。 第二中隊は動くことができなかった。日没とともに、英印軍は引き揚げていった。この日一日の戦闘で、第二中隊は大きな損害を出し、戦力を半減した。 尾本連隊の第三大隊は、サレイコンの北方を迂回し、二十五日の薄暮にサンシャーク=インパール道に下りた。そこからインパール方面に向かって進むと、前方の闇のなかに、たくさんの灯火が動くのが見えた。英印軍の自動車部隊と判断された。第三大隊はトーバル川を越えて、本道の両側の密林のなかで露営した。 二十六日、第九中隊第二小隊第二分隊長の藤堂勝二軍曹の手記概略は次の通り。 《各中隊は斥候を出して敵状を偵察し、攻撃進路を定めた。 その夜の夕食は乾パンという命令が出ていたが、私はこの一戦で、戦死戦傷する者があると思い、私の分隊だけ、こっそり飯を炊いた。 日没とともに行動開始。敵は察知して、照明弾を打ち上げ、機関銃を盲撃ちにしてくる。中隊主力が突撃、分隊も突入、手榴弾を投げ合う、すさまじい混戦となった。 全陣地を占領したのは明け方であった。……われわれは敵陣にあった糧食を奪って、むさぼり食った。ベーコン、コンビーフ、バター、チーズなど、思いもよらない豪華な糧食が豊富にあるのに驚いた。この戦闘で、各中隊は多くの戦死傷を出した。われわれは、今度の英印軍は、われわれが華中で相手にした中国兵よりも弱いと教えられた。ところが、英印軍、とくにグルカ兵の戦闘ぶりは勇敢であった。われわれは第一線に大きな損害を受け、敵に対する自信を覆された》 この戦闘で、第九中隊の戦力は三分の一となった。また第二中隊は将校の全員が死傷し、戦力は二分の一となった。 同じころ、尾本連隊の第四中隊だけは、主力を離れて潜行、「インパール南飛行場を奇襲すべし」との連隊命令を与えられていた。 二十五日夜は、第三大隊の戦場の西南五、六キロメートルの高地に達した。 第四中隊多胡末雄伍長の手記(抜粋)―― 《難行軍に野菜物が欠乏し、疲労しきっていた。兵隊は部落のあちこちで野菜、鶏、山羊一頭を徴発してきた。山羊が吉岡隆康少尉(陸士五十六期)に見つかり、ここは支那の作戦とは違う、すぐに山羊は返してこいといわれた。しかし、その夜、われわれは山羊の肉を食った》 中隊長佐藤博志中尉の手記―― 《同夜、連隊主力方面に激しい砲銃声を聞く。なお現地進出後、間もなく原住民の首長らしき者、子羊一頭を捧げ持ち来たり、我等の夕食を賑わす》 二十六日朝、佐藤中隊長は、各小隊長、分隊長らと尾根の上に出た。そして双眼鏡でインパールを視た。 近くの山の間には、サンシャーク=インパール道が見え、英印軍の自動車部隊、長い車輌の列がインパール方面に走っていくのを見ると、佐藤中隊長は〈早くも敵は撤退か〉と思って勇みたった。 そのころ、連隊本部から中隊に無電が来た。佐藤中隊は飛行場攻撃を一時中止して、第一大隊に復帰せよ、という命令であった。 尾本連隊長が、この命令を出したのは、前日の第一、第三大隊の攻撃の損害が大きかったので、第四中隊の兵力を分割しておけなくなったためである。 佐藤中隊長は主力部隊に復帰するにあたり、前日から目を付けていた敵陣地をかたづけようと考えていた。 佐藤中隊長は陸士五十五期、二十二歳、血気盛んな青年将校であった。 佐藤中隊長の記録(要約)―― 《昨日来の英印軍の長い車輌の列がインパール方面へ動いているのは、敵に動揺の色濃しと見て、……同夜の夜襲を決意、尾本連隊長もこれを承知した。午後十時夜襲を開始した。午前零時前、敵陣地正面の鉄条網開閉口を開きにかかった途端、敵は準備して待っていたようで、一斉の機銃掃射を受け、中隊長以下戦死傷者続出、やがて山麓本道方面から迫撃砲の集中砲火を浴びて、連絡将校越賀中尉はじめ将校下士官兵の戦死が相次ぎ、この方面からの手敵陣突入は激しい銃砲火に阻まれてしまった》 若い将校の軽率な判断、これも〝日本軍が行けば、敵は必ず逃げる〟という皇軍思想の教育のためでもあった。 次いで後方に迂回した吉岡小隊の戦況について、多胡伍長の手記が引用されている。 これらの記録は歩兵第五十一連隊の記録編纂のために、昭和四十四年に書かれたものである。 《(激しい戦闘の模様を記した後)……夜が明けてきた。この三六三六高地を中隊が占領したのか、敵が撤退したのか、銃声は止んだ。……壕の中で、あちこちに倒れている戦死者や重傷を負った者の顔、被服は出血と土埃、硝煙にまみれ、前日の姿のある者は一人も居ない。 中隊長は四、五カ所の重傷、小隊長水谷少尉、川原少尉、吉岡少尉戦死、辻井分隊長は両眼失明、私は左胸部銃創。三分隊長戦死。生き残った四十四、五名が無傷皆無。全滅に近い状態である。大腿部や腹部をやられた者は出血多量で、水をくれ、水をくれ、といって死んでしまった。まるで生き地獄のようだ。吉岡少尉は軍刀を振り上げた姿勢で倒れ、その近くには当番兵の馬場一等兵も倒れていた》 第四中隊の火力兵器は小銃、軽機関銃、擲弾筒だけであった。もともと挺進急襲のために潜行していた。それが途中で攻撃した相手は、迫撃砲、重機関銃を持って、陣地を構えていた。そのために大きな損害を出した。これはその後インパール周辺で繰り返された戦闘の、一つの典型となった。 第四中隊の損害は、戦死二十二、戦傷三十数名。戦闘の始まる前の中隊の兵力は、七十五、六名であったから、残りは二十名たらずとなった。その上、中隊長は負傷して後送、小隊長二名戦死、もはや中隊として成り立たなくなった。尾本連隊は軍旗を奉じての第一線に、第一、第二両大隊を通じて多くの損害を出し、第四中隊を失うことになった。 pp:182-193 |

祭第十五師団が英印軍との最初の戦闘で、日本軍得意の夜襲肉弾攻撃が敵側の猛烈な火力攻撃の前に多くの戦死傷者を出し、兵力が半減するという打撃を受けた。それでも、敵側は意図的に退却していった。それは、その後の英印軍の空陸協同作戦で示された。

敵の撤退した敵陣に入った第九中隊第二小隊第二分隊長の藤堂勝二軍曹の手記

『われわれは敵陣にあった糧食を奪って、むさぼり食った。ベーコン、コンビーフ、バター、チーズなど、思いもよらない豪華な糧食が豊富にあるのに驚いた』

は、惨めな敗残兵の姿である。牟田口軍司令官のいう『補給は敵の糧食、兵器を奪取して戦え』の現実であった。

そして、日本軍将兵は、支那での戦い同様、英印軍は中国兵よりも弱いと教えられていた。装備の優れた英印軍と対峙して大損害を出して、何の根拠もない自信を粉砕された。

昭和18年8月25日、メイミョーの第十五軍司令部で行われた兵棋演習で牟田口軍司令官が言った言葉