太平洋戦争

フィリピン-1

『バシー海峡の損害と戦意喪失』

記:2016/07/20

以下を閲覧する際は、画面を125%に拡大してお読み下さい。

MS明朝体(筆者)とMSゴシック体(引用文)の識別がはっきりします。

はじめに

山本七平著『日本はなぜ敗れるのか』*1を読了(2016/07/03)し、現在、小松真一著『虜人日記』*2 を読書中である。

*1山本七郎著『日本はなぜ敗れるのか』(角川書店 2004/03/10刊)

*2小松真一著『虜人日記』(ちくま学芸文庫 2004/11/10刊)

小松真一氏の『虜人日記』の私家版を読んだ評論家・山本七平が、自身が見習士官として、太平洋戦争中にバシー海峡を輸送船でフィリピンに渡り、現地で戦争捕虜になった体験と重ね合わせながら、小松氏が「虜人日記」に書きとめた日本の敗因二十一ヶ条について、解説し、自らの考察をまとめたのが『日本はなぜ敗れるのか』である。

[1] 小松真一著『虜人日記』について

小松真一著『虜人日記』(ちくま学芸文庫)の本文の後に、補遺三篇が添付されている。

小松由紀夫人(小松真一氏の妻)の『「虜人日記」出版に当たって』、小松ヒロ(小松真一氏の息子)『文庫版へのあとがき』、山本七平『「虜人日記」のもつ意味とは』である。

小松真一著『虜人日記』(ちくま学芸文庫)冒頭の「序」で次の通り記している。

昭和二十年九月一日、ネグロス島サンカルロスに投降してPW*の生活を始めて以来、経験した敗戦の記憶がぼけないうちに何か書きとめておきたい気持を持っていたが、サンカルロス時代は心の落ちつきもなく、給与*も殺人的であったので、物を書いたりする元気はなかった。レイテの収容所に移されてからは、将校キャンプで話し相手があまりに沢山ありすぎて落ちついた日がなく、書こう書こうと思いながらついに果たさなかった。

幸か不幸かレイテの仲間から唯一人引き抜かれて、ルソン島に連れてこられ、誰一人知った人のいないオードネルの労働キャンプに投げ込まれた。

話し相手がいないので、毎日の仕事から帰って日が暮れるまでの短い時間を利用して、記憶を呼び起こして書き連ねたものである。

出所『虜人日記』p.6

*PW:prisoner of war:戦時捕虜、POW:prisoner of war

*給与:これは収容所における待遇(仕事、食事、雑用のことと思われる)

小松氏は、台湾の台東製糖株式会社の酒精工場で、サトウキビの汁からブタノール*を製造する工業的試験に成功、酒精工場をブタノール工場に切り換え改造中の昭和十八年七月、台湾軍兵器部から出頭するよう電話があった。台北の台湾軍兵器部に行き、兵器部の今井大尉に面会した。陸軍省整備局長から檜口台湾軍参謀長宛の公電で〝台東製糖株式会社酒精工場長・小松真一を比島の軍直営ブタノール試験工場設立要員として斡旋を乞う〟とのことで、是非行ってくれと依頼された。一存では返事できないので台湾に来ている重役に相談すると、会社も明治製糖と合併するので比島に行くのもよいだろう。という意見で、その重役に明治製糖に話をしてもらって比島行きを決定した。

*ブタノール:サトウキビの汁からブタノールを作成、ガソリンの代替燃料として100%代替できる。ガソリン不足対策で小松氏はフィリピンへ軍属として派遣された。

1)『「虜人日記」出版に当たって』(要約)

小松由紀(小松真一氏の妻)

小松氏がフィリッピンのネグロス島で投降、敗戦を迎え、捕虜(Prisoner of War:PW/POW) となり、解放されて、昭和二十一年十二月一日マニラを出港、十二月八日、名古屋港に到着、九日上陸して、家族の疎開先、沼津に向かった。帰国に際して骨壺に隠し、没収を避けて持ち帰った数冊のノートがあった。それらは戦後銀行の金庫に眠ったままになっていた。昭和四十八年一月、小松氏は他界。由紀夫人は、それらの記録を、故人を偲んで知人に配布することを考え、一年有余をかけて遺族の手で編集、私家版『虜人日記』を1974年に出版した。

小松真一氏は、生前、戦争体験についてはほとんど語らなかった。由紀夫人は、この日記の編集を通じてはじめて小松氏の体験を知った。

記録は、漂流する椰子の実(第一巻)、密林の彷徨(第二巻)、虜人日記(第三・第四巻)と題する四冊の日記と、画楽多日記、画楽多帖、横土寝記などと題した五冊の画集、計九冊のノートで構成されている。これらの表紙には米軍の梱包用のクラフト紙、中はタイプ用紙が使われ、収容所でのカンバスベッドのカンバスをほぐした糸で、和綴の製本となっている。

絵は鉛筆のスケッチに、マーキュロやアデブリンなどをマッチの軸木に脱脂綿をまいてつくった筆で彩色されている。九冊のノートの他に、同じように収容所で作ったクラフト紙を表紙にした一冊の小さな手帳と、出征前に支給され、戦火をくぐり、密林の彷徨を共にした汗に滲んだ一冊の軍隊手帳(出征以来のメモが書き込まれている)がある。

『虜人日記』(筑摩書房 1974年刊 単行本)は、これら四冊の日記のほぼ全てを収録し、画集から抜粋した絵を挿入、部分的に注釈を加えて編集された。本書は同年の毎日出版文学賞を受賞した。

山本書店店主・山本七平氏は、月刊誌『現代』(「もう一人の「異常体験者」の日記--あれから三十年、私を感動と共感の渦に巻き込んだ一冊の絵入り比島戦記と日本人」)と『野生時代』等に〝虜人日記との対話〟を載せてもらい、『虜人日記』(単行本)には数々の注釈や、あとがき『「虜人日記」のもつ意味とは』を寄稿してくれた。

pp:369-371

2)小松ヒロ『文庫版へのあとがき』(要約)

小松ヒロ(息子)

母が他界して四年になるが、母に代わり、私家版、筑摩版(単行本)、さらに今回のちくまが学芸文庫版にいたる経緯を述べる。

私家版は友人知人に配布したが、それが廻り巡って月刊誌『現代』笠原編集長の手に渡った。山本七平氏に強いインパクトを与えるに違いないと閃いた笠原編集長と一緒に山本七平氏を訪問した折、私家版の頁をめくる、驚きを隠せない山本氏の表情が印象的だった。山本七平氏は二つ返事で『虜人日記』との対話を書くことになった。

月刊誌『現代』に論説「もう一人の「異常体験者」の日記--あれから三十年、私を感動と共感の渦に巻き込んだ一冊の絵入り比島戦記と日本人」というタイトルと見出しで、『虜人日記』を以下のように紹介した。

「戦争と軍隊に密接してその渦中にありながら、冷静な批判的な目で、しかも少しもジャーナリスティックにならず、すべてを淡々と簡潔、的確に記している。これが、本書のもつ最高の価値であり、おそらく唯一無二の記録であろうと思われる所以である。」

月刊誌『現代』にこの論説が載って以来、数社から出版の申し出があった。

「永く読み続けられるために、文庫になることを考慮して」という山本氏のアドバイスもあり、筑摩書房から出版させてもらった(『虜人日記』筑摩書房 1974年刊 単行本)。

また後日、山本氏は角川書店の方を伴い、私の事務所を訪ねて、月刊『野生時代』に『虜人日記』を基にした連載を書きたいと申し出た。『虜人日記』のなかで父が指摘した敗因二十一ヶ条をていねいに解説し、山本氏独自の論を展開された。

この力作は山本氏の没後十三年を経て、『日本はなぜ敗れるのか』(角川書店 新書版 2004/03/10刊)として出版された。

『虜人日記』の単行本刊行から三十年後、ちくま学芸文庫としてよみがえった(『虜人日記』ちくま学芸文庫 2004年11月10日刊)。この間、時代はさらなる大きな変化を遂げてきた。私も米国に住むようになり、日本との往来をしながら、日本を客観化できる視点を保って仕事をしてきた。バブル経済が破綻し構造不況が続く。テロの緊張が増し、高齢化が進み、異常事態が日常と化すこの閉塞感から抜け出るためにも、今こそ日本人の本性を正視する時なのだ。

pp:373-377

3)『虜人日記』のもつ意味とは(要約)--山本七平

太平洋戦争については、すでに多くが語られた。公式の戦史、連隊史、体験記、文学作品がある。しかし、ある一個人が、その戦闘の渦中にあって、見たまま、聞いたまま、体験したままを、その時点、その場所で、そのまま記した作品、いわば最も厳密な意味におけるルポルタージュは、私は、今まで読んだことがない。

考えてみれば当然のこと。少なくとも戦場の現実を知る者にとっては、そういう作品を要求する方が非常識。特に比島の末期におけるジャングル戦を体験した者にとっては、あの飢え・銃弾・寄生虫・マラリア・雨・疲労・無灯火・泥濘の中で、紙も鉛筆もない状態の人が、何かを書き得たであろうとは思えない。否、書くどころか、「読む」体力と気力さえ喪失していたのが実情であった。従って、その時点、その場所で記されたルポは、存在しないのが当然である。

そして、もし存在するなら、その人は、何か特別な理由で異常に安穏な状態にあり、従って、戦場を体験したといえないはずの人である。いわゆる勝ち戦さのときの従軍記者の記録がほぼこれに相当し、その内容は、戦闘が終わって安全になった段階での、戦闘に関する伝聞の集録を記事に構成したもの、一言でいえば安全地帯での取材を基にした作品にすぎない。そしてこういう記述の特徴は、自己の「見」と、他から伝えられた「聞」と、自分の身体に直接受けた体験とが、記述の中で明確に分かれておらず、筆者の立つ位置が不明な点にある。そして「伝聞記」「聞き書き」というものは、現地の近くで聞いてそれを書こうと、内地で聞いてそれを書こうと、実質的には差はない。従ってそれらは、書かれた時点ですでに風化している。

……

一体われわれは、なぜ、正確な歴史を残し得ず、その時々の情勢の変化に応じて、平気で過去を再編成できるのであろうか。この再編成の背後には、意識的忘却と過去の消去があるはず。この忘却と消去、それと「過去の過ちを繰り返すな」という不思議な主張とは、一体、どこでどう結びついているのであろうか。

例えば「戦争体験を忘れるな」という言葉がある。だがこの言葉を頭に置きつつ、小塩節教授のエッセイ「ミュンヘンの裏町で」に出てくるダッハウの記録を読むと、この言葉自体がいかに無意味な言葉であるかを、またその言葉自体が記憶の風化の証明以外の何ものでもないことを、だれでも、思い知らされるであろう。

それには、次のように記されている。

「この美しい町(ダッハウ)をはずれ、東の方へ二キロほど行った森の向こうの沼地のなかに、ナチがつくった強制収容所があるのです。今は芝生があおあおと美しく、白樺が花壇に影を落としている公園のような敷地のなかに、戦争中の収容所の火葬場がまだ建っています。

消毒室と準備室を通ると、三番目の部屋がガス室になっていて、薄暗い室内は煉瓦の壁を白く塗ってあります。裸の人間をギュウギュウ詰めに(日本の国電のように!)すると、三百人ほど入ったでしょう。

天井に小さなスプリンクラーのようなものがあります。そこからチクロンBガスを噴き出させたのです。立ったまま死んだ人を、隣室のドアを開けて、一体ずつもぎ取るように引き倒し、金歯などを外して、大きなオーブンのような炉で重油をかけてゆっくり焼くと、屍体から石鹸用の脂と肥料になる灰がとれました。

なにもかもが、いかにもドイツ的です。囚人一人につき、最低の食費や木靴代、衣服代、毒ガス代に焼却用の重油代まで計算した書類には、逆に囚人から没収して国庫収益となる現金、金歯および強制労働による生産、屍体からとれる脂代と肥料代まで計算してあって、差し引き国にとってのプラス(黒字)は2000マルクなり、などと書いてあります。

さらにドイツ的なのは、囚人の一人一人について書類が完備しているので、なるほどここダッハウをはじめ、アウシュヴィッツほか八十五もの収容所で、六百万人のユダヤ人が『処理』されたという正確さが頷けます……」

小塩氏はここで、「これがドイツなのか」と総毛立つ。否、小塩氏ならずとも、すべての人が総毛立つであろう。そして、総毛立った人に、否、その人だけでなく、この「総毛立った」までの記事を読んでゾッとした人に対して、「戦争体験を忘れるな」とか「過ちを繰り返すな」とか言う言葉を投げかけることは、それ自体ナンセンスであろう。この、正確に残された遺蹟と記録、およびそれに対する正確な記述は、それだけで完結しており、余分な言葉を寄せつけない。そこには、絶対に「風化しない記憶」が、時間を度外視し、一つの、改変できない事実としての客体として、厳然と立っている。ここで、前述の設問に対して、時間の風化を受けない記憶を提供することは「不可能ではない」と人は答えうるのである。

ドイツ人は正確に記録を残した。殺人工場も残した。「処理」された人数の総計は正確に出ている。一方、日本軍はすべてを棄却した。……またあらゆる虐殺事件の人数も、その人数が正確にわかっているものは一つもない。そしてその数は、その人の政治的立場や時代の要請で遠慮なく変化する。いわゆる南京大虐殺に関する記事を見ると、驚くなかれ、ゼロから四十万まである。これは一見、「ドイツ人は正確に冷静にすべてを行い、すべての記録を残した、従って、それを見ただけで〝総毛立つ〟から、それだけで十分だが、日本人はカーッとなって何かを行い、そのため元来正確な記録は少なく、さらにそれを滅却してしまったから、『戦争体験を忘れるな』といったスローガンが必要なのだ」といった主張を正当化しそうに見える。だが、その考え方が誤りであり、その考え方が前記の状態を生み出したのである----滅却して消去しておいて、忘れるな、という----。

というのは、前述のダッハウも、そこにある記録も、それを見たのは小塩教授であって読者ではない。読者は、「記された事実」を知っただけである。従って、「記された事実」以外に何もないという点では、日本でもドイツでも差はない。そして、ドイツ人が正確で冷静ですべてを記録に残しているから〝総毛立つ〟のなら、カーッとなって、何が何やらわけがわからなくなり、満足な記録さえ残し得ない状態への正確な記述は、それ以上に〝総毛立つ〟はずであり、さらにそれをはじめから風化させ、時代の要請に応じて平気で再構成をそのままに突きつけられれば、人がダッハウ以上に〝総毛立つ〟ても不思議ではあるまい。そして突きつけられたその記録自体は、小塩教授の記録の如くにそれ自体で完結しており、何のスローガンも附しえないはずである。そしてそれがある限り、「戦争体験を忘れるな」などと言う言葉は出てこない。

小松真一氏が本書を書かれたのは、オードネル収容所に移された、昭和二十一年の四月ごろかららしい。従って、その時点以後の記録は、まさに「その時」「その場」での記録である。それ以前は、氏の記憶だが、それは単なる記録でなく、ジャングル内においてすら細々と記載された軍隊手帳と、タクロバン収容所で、米軍のパイプ・タバコの空箱で表装した小さな手帳の記録を基にしておられる。氏は、タクロバンに二十年十月十九日にうつされているから、この『虜人日記』の基となった記録は、内地出発→戦場→収容所→内地帰還まで、ほぼ一貫して、その時点、その場所という「現地性と同時性」を保持しつつ、続けられているのである。従って、オードネルはその中間の「まとめ」で、以後は、そのままの記述といえよう。

雨と汗が滲み、ボロボロになった軍隊手帳を見ると、その短い記述はまさに「その時」「その場」である。東京発からマニラ着までの細かい時間表から、ネグロス島でのジャングルへの撤退日時まで正確に記されている。あの状態でこのように克明な記録を続け得たということは、私にとっては一つの驚異である。本書に出てくるジャングル内の食品についても、すでにこの軍隊手帳に、挿絵入りで正確な記録がある。

……

一体、なぜ氏に、これらの記録を記すことが可能だったのであろう。この手帳には、ヤシとコプラとそれから油脂類について、またブタノール工場の精溜塔について、科学者らしい正確な観察と専門的な記録が数多く見られる。それらと図版のような記述が入り混じったこの軍隊手帳は、あらゆる現象をそのまま観察して、そのままに数式と記号で書き込み科学者の目で、正確に対象を把え、そのまま記している。軍隊手帳が写実的とするなら、小さなノートには河童の戯画、周囲の人びとの言行や和歌・俳句など、時間の合間に集録したり、自ら執筆した個所もある。別の筆跡で、短い別れの言葉も記されている。「敗因二十一か条」の草稿、マラリア治療法の覚え書、それらの間には、歌や句も記されている。

軍隊手帳や小さなノートを見ていくと、小松氏が対象を見る目は、その環境がどのように激変しようとも、一貫して変わっていない。この一貫して変わらない視点から、氏は、その時点、その場所で、見たことを見たままに、聞いたことを聞いたままに記している。「その時点」「その場所」に密着している。

人に何かを書かすのは思想である。その点、この本ほど本来的に思想的な本は珍しい。……著者が見、聞き、かつ記し、その終わりに近い章で「今度の戦争を体験して、人間の本性というものを見極めたような気がした」と記すまでに至ったその「見極め」の過程が一つの思想である。何かに副応するように、だれかの見方に合うように、何らかのイデオロギーに合うように、といった一種の邪心が全くなく、ただ人を見ている著者の目は、透き通して深淵をものぞき見るような形で、あらゆる面の人間の本性を読者に見せる。

……

われわれが今、日々の最低生活を保証され、しかも全員平等で貧富の差なく、苦しい日々の労働からも解放され、しかも無干渉で、好むがままに、自由に自治組織をつくれといわれたら、どんな社会が出来るであろうか。理想的な平和な対話の社会が出来るのであろうか。その答えはすでに出ている。オードネル労働キャンプの、暴力とそれにまつわる問題を思い起こせばよい。私は、カランバン第四収容所でほぼ同じ体験をした。そのため小松氏の記述がこの収容所のことかと錯覚したほどであった。多くの収容所内の、アメリカの指示でつくられた〝民主的自治〟が次第に一握りの暴力団の手に移っていく。それをだれも何ともなしえない。だがそこにいるのはみな、おそるべきジャングル戦を生き抜いてきた〝歴戦の勇士〟のはず、一握りの暴力団に手も足も出なくなる人びとではないはずなのである。しかし現実には、完全なる暴力団支配となり、人びとはその暴力支配下で息をひそめて生活するようになる。アメリカ軍はそれを探知し、暴力団を一掃する。人びとは解放されてほっとする。だが次の瞬間、暴力支配の下であれほど完備していた秩序が、完全に崩壊するのである。

「……暴力団がいなくなるとすぐ、安心してか勝手な事を言い正当の指令にも服さん者が出てきた。何んと日本人とは情けない民族だ。暴力でなければ御しがたいのか」(本書「クーデター」 pp:316-317)

この指摘は、今日もなお、われわれが抱えている問題である。「暴力がなければ秩序がない」これは過去においては軍隊内の私的制裁にも通ずる問題だが、現在のわれわれが直面している問題でもあり、そして収容所の運命は、われわれの運命の予表でないという保証はない。これはある点では、ダッハウとは違った意味で、慄然として然るべき指摘であろう。なぜそうなるのか。暴力とは一つの思想だからである。氏はこの思想の支配を「日本文化の確立なきため」(日本の敗因二十一か条)と見ている。

そして、高等教育を受けた者達だけなら、そうはならなかったであろう、という遁辞(言い逃れの言葉)も成り立たない。秩序が、結局、文化のその文化を継承し体得した人格への人望に基づくこと、これがいわゆる学歴や階級に関係ないことの指摘は実に多い。

「……レイテでは将校だけが集まったので将校も自分の事は自分でしなければならなかったし、……多少角が取れていったようだが、社会人としては全く零に近い人が多かった。実行力が無く、陰険で気取り屋で、品性下劣な偽善の塊だった。兵隊だけのキャンプに暮らしてみると、前者に比べて思った事はどんどん言うし、実行力はあるし、明朗だった。ただ一般に程度の低いことは争えない。……兵隊のなかにも素質の悪いのが実に沢山いるが、将校の悪いことは、両ストッケードを生活してみて率直に認めざるを得なかった。……兵隊達は寄るとさわると将校の悪口を言う。ただし人格の勝れた将校に対しては決して悪口を言わない。世の中は公平だ。」

(本書「将校キャンプと兵隊キャンプ」 pp:306-307)

こういった指摘は、引用すれば際限がないほどだが、おそらくこれは、未だにわれわれが克服していない問題であろう。

なぜ、そうなるのか。太平洋戦争という苦しい体験は、なぜ、われわれが共有し、将来への基盤と転化しうる経験になりえなかったのか。

理由はおそらく、だれも、「見なかった」ためであろう。小塩教授がダッハウを見るような見方で見なかったのだ。体験を背後に押しやり、これから目を背け、はじめから風化している記憶を故意に変質させ、それによって事実と自己とを遮断し、その方向へ行かず、それから足早に立ち去りながら、「戦争は忘れるな」とあらぬ方向に向かって言い続けることによって、過去となれ合ってきた。それは本書に記されている将校――ということは殆どが幹部候補生のインテリ――にふさわしい生き方であった。

それで三十年が過ぎた。その間、本書は金庫の中で眠っていたわけである。私はそれに一つの摂理を感ずる。戦後の、過去と全く遮断できたと錯覚していた時代も、高度成長時代の、あの過去の問題はすべて解決ずみと錯覚していた「うぬぼれ時代」も、共に、本書にふさわしい時代ではなかったのであろう。戦争の体験者も非体験者も、共に、本書を読みうるには戦後三十年の歳月が必要だったのかもしれぬ。体験者にとっては、客体化されたが風化した体験をもう一度そのまま自分の目で見直す追体験として、そして非体験者には、風化されて客体化されることによって伝達された戦争への認識を一つの事実として確認し――いわばダッハウを見て――そこを通過するために。

(1975年筑摩書房より刊行の『虜人日記』(単行本)より再録)

pp:379-392

『虜人日記』に関連してネット検索をしていたら、小松真一氏の遺族が立ち上げた、「虜人日記博物館」HPにアクセスした。2014年に開設されたサイトである。

HPトップのアドレスは下記の通りである。

http://ryojin-nikki.com/contents/

虜人博物館HPには、「当館のビジョン」がアップされている。

『虜人日記 博物館』の構想

http://ryojin-nikki.com/vision/

日記が書かれてから70年、著者の没後40年の秋、真一の子供とその家族が全員が集まり、11冊の原本(オリジナル)に直接触れ合うことになった。それは、真一の子供たちにとって、父の遺したことが何だったのかを改めて本気で考え直す機会となる。そして以前から「虜人日記」をWebの博物館にしようという、一人の孫が持っていた夢を実行することになった。まず、原本全てのページを画像データとして残す作業から始まる。原本を保護するために用意した白い手袋は、70年の歳月の茶色に染まっていった。

薬品で彩色されたイラストは70年経っても鮮やかさを失っていない。現地の人々や戦場、そして捕虜生活の機微を描いたものなど、今まで書籍に掲載されたのは一部にすぎず、未公開のものが沢山ある。特にカラーでは、ほんの一部しか紹介されていない。

収容所で落ち着いて日記を書き始める以前から、真一が記録していた軍隊手帳やメモ帳、さらには葉書や米軍発行の書類なども日記の中に綴じられている。

小松真一の歴史的データや写真の収集、虜人日記にまつわる年次的経緯、妻子に送り続けた戦地からの手紙、そして現本の解読など、山のような博物館の準備作業は始まったばかりだ。

※Web博物館は、まだ構想段階ではありますが、色々な方のご意見やアイデアを結集させ、新しい形の博物館を作っていく予定ですので、よろしくお願い致します。

(小松真一の親族一同)

[3] 山本七平著『日本はなぜ敗れるのか』について

本書は、山本七平が、小松真一氏のフィリピン体験記録を読み、自分のフィリピンへの輸送船での体験、現地における日本軍の実態、そして敗戦により捕虜としての体験など、同時期に見習士官として体験したフィリピンの状況に重ね合わせて、小松氏の「日本の敗因 二十一か条」を解説しながら、日本の敗因を追及したものである。

(本書については、別稿にて読書録をアップすべく計画します。)

[4]『虜人日記』と『日本はなぜ敗れるか』の目次構成

1)小松真一著『虜人日記』

漂流する椰子の実(pp:007-93)

昭和19年2月12日、東京出発――マニラの生活。ネグロス、セブ、レイテの生活、再びマニラに帰る。ネグロス航空決戦場へ。昭和20年3月28日 敵(アメリカ軍)上陸。同月30日、山中に退却

密林の彷徨(pp:95-182)

昭和20年3月、ネグロス島内で平地を捨て山の生活に入り、9月1日、ネグロス島サンカルロスに投降するまで

虜人日記(pp:183-367)

昭和20年9月1日、戦争捕虜になってから、10月19日、サンカルロス発、レイテ島タクロバン着、第三収容所生活。昭和21年3月26日、タクロバン発。3月29日、マニラ着、カランバン第一収容所。3月30日、第二収容所へ移動。4月15日、オードネル第十二労働キャンプへ移動。8月9日、医務室入り。10月28日、カランバン到着。11月30日、カランバン発。12月1日、マニラ港出港。昭和21年12月8日、名古屋港入港。

日本の敗因

日本の敗因、それは初めから無理な戦いをしたからだといえばそれにつきるが、それでもその内に含まれる諸要素を分析してみようと思う。

| 一、 | 精兵主義の軍隊に精兵がいなかった事。然るに作戦その他で兵に要求されることは、総て精兵でなければできない仕事ばかりだった。武器も与えずに。米国は物量に物言わせ、未訓練兵でもできる作戦をやってきた。 |

| 二、 | 物量、物資、資源、総て米国に比べ問題にならなかった。 |

| 三、 | 日本の不合理性、米国の合理性。 |

| 四、 | 将兵の素質低下 (精兵は満州、支那事変と緒戦で大部分は死んでしまった)。 |

| 五、 | 精神的に弱かった (一枚看板の大和魂も戦い不利になるとさっぱり威力なし)。 |

| 六、 | 日本の学問は実用化せず、米国の学問は実用化する。 |

| 七、 | 基礎科学の研究をしなかった事。 |

| 八、 | 電波兵器の劣等(物理学貧弱)。 |

| 九、 | 克己心の欠如。 |

| 十、 | 反省力なき事。 |

| 十一、 | 個人としての修養をしていない事。 |

| 十二、 | 陸海軍の不協力。 |

| 十三、 | 一人よがりで同情心が無い事。 |

| 十四、 | 兵器の劣悪を自覚し、負け癖がついた事。 |

| 十五、 | バアーシー海峡*の損害と、戦意喪失。 |

| 十六、 | 思想的に徹底したものがなかった事。 |

| 十七、 | 国民が戦いに厭きていた。 |

| 十八、 | 日本文化の確立なき為。 |

| 十九、 | 日本は人命を粗末にし、米国は大切にした。 |

| 二十、 | 日本文化に普遍性なき為。 |

| 二一、 | 指導者に生物学的常識がなかった事。 |

順不同で重複している点もあるが、日本人には大東亜を治める力も文化もなかった事に結論する。

*バアーシー海峡:バシー海峡(Bashi Channel)

出所:「虜人日記」(ちくま学芸文庫)pp:334-335

2)山本七平著『日本はなぜ敗れるか』の目次構成

第一章 目撃者の記録

第二章 バシー海峡

冒頭に、小松真一氏が掲げた敗因二十一ヶ条(以下各条要約を記す)が引用されている。(pp:35-37)

第三章 実数と員数

第一条「精兵主義の軍隊に精兵がいなかった事」に関連して論じる。

第四章 暴力と秩序

第十八条「日本文化の確立なき為」、第十六条「思想的に徹底したものがなかった事」に関連して論じる。

第五章 自己の絶対化と反日感情

第二十条「日本文化に普遍性なき為」第十三条一人よがりで同情心が無い事」に関連して論じる。

第六章 厭戦と対立

第十七条「国民が戦いに厭きていた」、第十二条「陸海軍の不協力」に関連して論じる

第七章 「芸」の絶対化と量

第一条「精兵主義の軍隊に精兵がいなかった事」、第四条「将兵の素質低下」に関連して論じる。

第八章 反省

第九章 生物としての人間

第二十一条「指導者に生物学的常識がなかった事」、第十九条「日本は人命を粗末にし、米国は大切にした」に関連して論じる。

第十章 思想的不徹底

第十六条「思想的に徹底したものがなかった事」、第五条「精神的に弱かった」、第七条「基礎科学の研究をしなかった事」、第六条「日本の学問は実用化せず、米国の学問は実用化する」に関連して論じる。

第十一章 不合理性と合理性

第三条「日本の不合理性、米国の合理性」、第十一条「個人としての修養をしていない事」に関連して論じる。

第十二章 自由とは何を意味するのか

[5] バシー海峡は輸送船の墓場

1)バシー海峡(Bashi Channel)とは

バシー海峡は、台湾島南端からフィリピンのルソン島間のルソン海峡のうち、台湾島側鵝鑾鼻(がらんび)岬とフィリピン領バタン諸島(バシー諸島)との間にある海峡を指す。バタン諸島以南はバリンタン海峡と呼ぶ。幅は約150km。黒潮が2~3ノットで北流する。

太平洋(フィリピン海)と南シナ海を結ぶ交通の要所で国際通信海底ケーブルが敷設され、軍事的にも重要である。太平洋戦争後半には米国海軍の潜水艦が多数配置され、多くの日本輸送船を沈めたことから輸送船の墓場と呼ばれた*。

*門田 隆将著『慟哭の海峡』(角川書店 2014/10/09刊)

2) 小松一家の帰国途上で米潜水艦攻撃

小松真一氏は、昭和十八年七月、陸軍省整備局長から、フィリピン行きの要請を受けた。そのため、家族を引き連れて台湾から帰国するため、内台航路の客船に乗り帰国することになった。その途中で米海軍潜水艦の雷撃を受けた。その時の状況を次のように記している。

昭和十八年九月一日、会社は明糖に合併された。家族は内地へ引き上げさせるかどうか迷ったが、目下の戦況では台湾危うしと直感し、内台航路の危険をおかして内地に引き上げることを決心、明糖川崎研究所勤務と一応発令してもらった。内地転勤という形で、九月七日、家族全員で台東を出発した。

当時の内台(内地~台湾)航路では、米海軍潜水艦の雷撃を受けて、富士丸、欧緑丸、?丸の三隻だけとなっており、なかなか乗船は困難だった。自分一人分だけは、軍の人間として優先的に最優秀船で速力のある富士丸に席がとれたが、家族分が獲れずに苦労したが、欧緑丸に席を持っていた陸軍少将と交換してもらって、家族一同、欧緑丸に乗船することができた。

十月二十五日、富士丸、欧緑丸、?丸の三艘(比較的小型の船)は駆逐艦一と飛行機二の護衛されて基隆港を出発、十三ノットの優秀船団で航海をはじめたが、二十七日夜半、船は全速でジグザグに逃げ惑う。米海軍潜水艦の攻撃を受けたのである。夜明け、船が止まったので甲板に出てみれば、前方に?丸が沈没しかかっていた。救助作業がおこなわれた。この間、護衛の駆逐艦は敵潜水艦の上とおぼしきあたりに止まっていた。突然、目の前の富士丸の胴体から水煙が上がった。富士丸はもう四十五度に傾き、次いで棒立ちとなって沈んでしまった。雷撃後三分三十秒であっけなく沈んでしまった。小松一家の乗船していた欧緑丸は全速で逃げ、四時間後再び富士丸遭難地点に戻り、救助作業で富士丸の大半を救助した頃、欧緑丸めがけて三本の雷跡、船は急旋回、そのとき、ドスンと大きな音がした。幸い魚雷は不発で助かった。船からは大砲を乱射する、爆雷は落とす、全速で逃げ回る。生きた心地はなく、門司までの一昼夜は実に長かった。三十日無事神戸港に入港した。

出所:「虜人日記」pp:009-012

以上は、「序」に続く、「比島行」「明糖と合併」「内地帰還」「海難」(pp:009-012)の要約である。

山本七平著『日本はなぜ敗れるのか』の「第二章 バシー海峡」で、『虜人日記』の全文(pp:009-012)を引用している(pp:45-48)。

この当時(昭和十八年十月)の太平洋戦争の日本近海の戦況と、昭和十九年四月末、山本七平見習士官*が比島へ向かうため待機していた門司港における兵員輸送の状況を記している。

*見習士官:〝下士官と将校の間に位置する幹部候補生〟であり、短期間(山本七平の場合は約九ヶ月間)で少尉になる立場の者。

3)山本七平・見習士官が乗船したマニラ行き輸送船の状況

昭和十八年十月二十五日、富士丸、欧緑丸(小松氏家族乗船)、?丸の三艘(比較的小型の船)は駆逐艦一隻と飛行機二隻に護衛されて基隆港を出発、二十七日深夜から二十八日朝に米海軍潜水艦の雷撃を受け、?丸、富士丸は沈没した。最後に残った欧緑丸も雷撃を受けたが、幸い不発で、小松氏と家族は無事帰国することが出来た。

小松氏は富士丸が雷撃を受けて沈没するまで三分三十秒であったと記している。

山本七平は『日本はなぜ敗れるのか』で、彼自身がフィリピンに向かう輸送船に乗船した頃(昭和十九年四月末)には、ボロ船ばかりであり、米海軍の魚雷が高性能になり、平均十五秒で沈没した、と記している。

いずれにしても、バシー海峡の荒海の中で、多くの兵士、船員、民間人、そして連合国側の捕虜たちが犠牲になっている。その損失数についての記録はなく、その概数は約10万人を超えるといわれている。

私が乗船した頃には、米軍の魚雷が高性能になるとともに日本側は老朽船のみになっており、平均十五秒で沈没した。轟音とともに水柱が立ち、水柱が消えたときには船も消えていたわけである。救出者は通常ゼロ、三千人を満載した船で、五人が奇蹟的に助かった例もあったそうである。

秘密は、少なくとも組織の内部では完全には守れない。動員下令で原隊を去り、乗船したはずのものがすべて一切の消息を絶てば、誰でも不審に思わざるを得ない。だが全員海没すれば、「死人に口なし」で、噂の〝火元〟さえなくなってしまう。また奇蹟的に助かった者がいても、そのまま南方へ運ばれ、音信不通となる。とはいえ何やらおさえつけるような不気味な雰囲気と、対潜水艦ノイローゼとでもいいたい上層部の、気違いじみた防諜々々*の訓示から、逆におそるべき状態がひしひしと迫って来ているのはわかった。

*機密や重要な情報が敵に漏れぬようにすること。

門司の宿舎では、電話も手紙も町の人と口をきくことも禁じられていた。出航がいつかはもちろんわからない。だが、輸送船団というのは恐ろしく不能率であることはわかった。積載を終わった船は、港内に繋留され、最後の船が積載を終わるまで待たねばならず、またそれが完了して出港しても、速度は、最低速の船にあわせ、しかもジグザグで進まねばならない。

……

何日目かおぼえていない。乗船に関する命令と指示があるから、明日一時に、輸送し機関・先任将校・連絡係の三名が船舶輸送司令部に出頭せよという通知があった。

……

先任将校のS中尉と私(山本七平見習士官)が……桟橋へと歩いた。そこには、うす汚れた一隻の船が横付けになっていた。近づいてみると、恐怖すべきボロ船であり、一見してスクラップであった。……この船は船名が玉鉾丸、船齢すでに二十七年、最高速度五ノット半という、当然廃船とすべき代物であった。だがすでに何回かニューギニアへ兵員を運び、不思議に常に無事帰港したという〝奇蹟の船〟であった。船員の語るところによれば、「五ノット半の船が戦場をウロウロしているなどということは、アメリカ人の常識では到底考えられない。そこでいつも魚雷の照準を間違えるから無事なのでしょう」ということであった。

……ただ、雨の中にぼんやりと見える、異様に薄汚れ、「汚れ色」としか言えぬような色をして、到る所からシューシューと蒸気が漏れ、何とも言えぬ悪臭を放っている浮かぶスラムを、しばし呆然と眺めていただけである。

……

甲板の舷側沿いに、四角く仕切られた木造の小屋、人の胸ぐらいの高さの小屋がずらりと並び、それが文字通り角材に板を釘付けにした粗雑なつくりで、ベトベトに汚れた感じであり、その下部に開口部があり、そこから汚水らしきものがたえず流れだし、船腹を伝い、これを広く濡らして海面にまで流れている。その汚水の幕が船全体を染め上げ、前述の「汚れ色」としか言えない色にしている。

「便所だ」二人(S中尉と山本見習士官の)はほぼ同時に気付いた。船は元来が貨物船だから、船員はおそらく二、三十人、従ってそれに応ずる居住施設しかない。その船の船艙に三千人を押し込む、人を貨物と考えれば確かにそれだけのスペースはあり、従って物理的にそれも不可能と言えぬかも知れない。

しかし貨物には排泄はない。従って、否応なしに三千人分の便所はつくらねばならない。とすれば、舷側沿いに海に向けて排出口を持つ小屋を、出来る限り数多くつくらねばならない。

……

各隊は輸送編成になっており、その各指揮官の先任者であるS老大尉が全体の輸送指揮官であった。佐官以上はすべて飛行機で別途に現地に赴任し、貨物船の船艙に入れられるのは一兵卒からたたき上げの尉官と幹部候補生出身の中少尉以下であった。そして部隊が無事マニラに着くと、そこで輸送編成を解いて、現地のそれぞれの師団の指揮下に入るというのが、その仕組みであった。内地で完全に編成してそのまま現地に送った方が、すぐに活動できるという点で、はるかに能率的ではないか。アメリカはそうしており、従って上陸と同時にすぐ展開できる。

なぜそれをしなかったのか。言うまでもなく「危険の分散」であろう。ある一兵科の一部隊を一度に乗せ、それが海没すれば、その師団は一兵科が完全欠如になって半身不随になる。それを防ぐため、さまざまな兵科を細分してさまざまな船に乗せたのであろう。

従って、玉鉾丸の後部船艙に乗るべき人員の中には、あらゆる兵科が混在していた。佐官以上の幹部を別途に航空機で送ったのもおそらく同じ発想であり、彼らは先に現地にいて、「無事に着いただけの兵員」で先ず部隊を編成し、次から次へと混成で送られる兵員が無事到着すれば、それを順次に加えて編成を完了する、という心算だったのだと思われる。そしてそのこと自体が、全員の到着は到底おぼつかないこと、おそらく大本営自身が、そのうち何割かが無事到着すれば大成功と考えていたことを示している。

(船舶輸送司令部は、港湾事務所の古びた木札の横にばかでかい新しい木札「門司船舶輸送司令部」が掲げられている木造二階建ての半円形の建物の中にあった)

陸軍の軍人に、船舶の系統的な運航が指示できるわけがない。ましてその大部分を占める歩兵出身の将校などは、船舶の運航について、基本的な予備知識さえ持っているはずはない。従って、輸送は輸送の専門家に任せれば最も能率的なはずなのだが、至るところに軍人が入り込んで来て、ただ、のさばっているのが当時の実情であった。従って彼らは輸送の実態などは何一つ知らず、彼らのための片隅に追いやられていた港湾事務所の職員が准尉と連絡して、すべてを実施しているのが実情であったろう。

……

その軍人たちは、威張ることと居眠りすることと精神訓話で聴者の眠気を誘発し、それらの結果、実務を妨害する以外は能がない存在であった。だがそれだけではない。その軍人たるや、自らの専門である軍事知識さえまことにあやしげで、アメリカ軍の装備や編成についてですら、何も知らなかったのが実情であった。そしてこの奇妙な現象は、常に日本に発生するのである。そしてこの被害はすべての人間が受け、今も受けている。

……

門司の船舶輸送司令部では、専門的には何もわからぬ人間(軍人将校達)が威丈高に指示するだけだ。

ある晩春の午後、その司令部の部屋に集まった各隊の指揮官と連絡将校は、壇上に立つ老中佐参謀の長々とした話しを、眠そうに聞いていた。

S中尉は次第に頭を下げ、ついに軍刀の柄の上に顎を乗せると、堂々と居眠りをはじめた。

檀上で説明する老中佐参謀の険悪な目は、次第にS注意にだけ集中してきた。ついに彼は、S中尉を指さし「オイ、コラーッ、そこの中尉、聞いトルカッ」と怒鳴った。その大声にS中尉は目を覚まし、顔をあげる。彼は自分の方にまっすぐ伸びている指をみながら悠々と椅子から立つと、非常に冷笑的な態度で、わざと音の間をあけ、「キ・イ・テ・オ・リ・マ・ス」と言ってから、黙ってまっすぐに相手の顔を見た。その語調には、何やら相手を圧倒する威迫があった。それに押されたかのように、参謀は反射的に「ヨイ、坐レ」と言った。

だが老中佐参謀の憤懣はそれでおさまらない。否、威迫されたという感じが、その圧迫が消えると同時に彼の感情を激発させたらしく、今度は私(山本見習士官)にあたってきた。「それから隣の見習士官、さっきから何やらニヤケトルが、そんなニヤケ面では、国軍の幹部として、准尉以下を掌握でケンゾ、イイカ」。

だが、私は何やらポカンとしていた。自分が何かをいわれているという実感がなかったからであろう。

従って、こういう場合の当然の作法、すなわち椅子から立ち上がって不動の姿勢をとることもしなかった。これは決定的な上官無視になる。従ってついで何事が起こるかと、一同はシーンとしていたらしい。だが何も起こらず、老参謀は気を変えたように、冗長な訓示を継続していった。大分後で「見かけによらず、えらく度胸があるなあ、参謀が徹底的にとっついて来たら、どうするつもりだったのだ」と同席していた人びとに聞かれたが、私自身は結局、ポカンとしていただけだった。

S中尉はそれに気づいていたらしい。後で彼は言った。「いいか、山本。ここはもう野戦じゃからな。ああいった参謀が無理無体を言いおったら、腹の中で、これ以上何か言いおったらブッタ斬ってやると度胸をきめるこった。死ぬときゃ中尉も少尉もないデ……」

すべてはS中尉の言った通りであった。長々とつづく冗長な儀式が終わった後で、私は、片すみの机で静かに坐り通していた老准尉のところに行って、明日の乗船に関して細かい指示をうけた。

その夜、簡単な会食があった。明日からは波の上、従って地上最後の夜かもしれぬ。十数人の将校は務めて楽しげにふるまっていた。しかし私は、ある一事が気がかりのため、どうしても落ち着かず、同時にあの船影(ボロ船で仮設木造トイレが甲板に並び汚物が垂れ下がっていた)を思い出すと、何としても気が滅入ってきた。

気がかりとは老准尉の言葉である。「砲兵隊は後部船艙左舷、船艙一坪あたり四人」と私は聞いたつもりなのだが、後で思い出すと彼は「十四人」と言ったようにも思えるのである。確かに軍の輸送船が豪華な客船であるはずはない。しかし、人間の生活空間、いわば相当長期間の「住」の面積は、一坪四人すなわち畳一帖に二人がぎりぎりの限界であろう。それ以下では、第一、寝ることが不可能である。まして各兵士は、自分の胴回りの二倍ほどの装具の袋をもち、座布団ほどの救命胴衣をつけている。従って、「軍」を念頭においた常識でも、一坪四人が限度のはず、十四人などということは到底考えられない。考えられないから私は「四人」とメモして来た。しかし昼間のあの船、浮かぶスクラップとしか言えないあの船を思い出すと、何やら十四人ということも、満更ありえないことではないように、思えて来るのだった。

……

翌日午後一時、乗船が開始された。もう疑念の生ずる余地はなく、船艙の割当は一坪十四人であった。もっとも船艙はいわゆるカイコ棚式に二段になっており、従って、一段ずつ数えれば一坪七人である。だだその高さはやっと胸までの二段であり、従って、ひとたび船艙に入れば、その人は、直立することはできない。

兵士たちは一列でタラップをかけあがる。上がれば両側からすぐ便所の列がはじまり、甲板には所狭しと機材やらトラックやらを積載してある。その間の、まるで迷路のようになった細道をくねくねと走り、ポカッと大きく口をあけた船艙のところまで来る。木造の階段がついているが、下は薄暗く、何となく不気味であり、だれでも思わず立ち止まる。「止まるな」輸送副官のT中尉が階段の傍らで怒鳴る。彼の声はすでに涸れていた。

夕刻までに乗船を完了せよといわれても、この速度ではどうにもならない。便所の列の切れ目から桟橋を見れば、しとしとと降る雨の中に、驚くべき人数が、整列したまま静かにたたずんでおり、一向に減ったという感じがしない。「あれが全部夕方までに乗るのか、乗ったら一体どうなるであろう」、考えただけで、頭が変になってくる感じであった。

私は船艙に降りた。ぎっしり積載された人間のはき出す一種の暈気(うんき)ともいうべきものが充満し、空気が濃密になり、臭気の立ちこめた蒸し風呂といった感じである。湿度百パーセントで、船艙の鉄板の天井から絶えず水滴が落ちる。すべてボーッとかすみ、通路のただ一個の裸電球が、濃密な空気と、その中をただよう各人の衣服や軍用毛布から出た浮遊する繊維のため、電球の輪郭までぼやけて見える。誇張でなく息が詰まる。カイコ棚に押し込まれた人間の、うるんだように光る目が、一斉にこちらを向く。人々はほんの少しでも多くの空間を自分と他人の間に置こうとする。降りて来た人間は、この有様に気をのまれて、カイコ棚の前でウロウロする。各班長が「つめろ」「頭を下げて入れ」とわめきながら、一人一人をその棚に押し込んでいく。

すべての人間は思考力を失っていた。否、それは、思考を停止しなければ、できない作業であった。人が、まるでコンベアに乗せられた荷物のように、順次に切れ目なく船艙に積み込まれ、押し込まれてぎっしりと並べられていく。そうやって積み込んだ船に魚雷が一発あたれば、いまそこにいる全員が十五秒で死んでしまう----。

この悲劇は、架空の物語でなく現実に大規模に続行され、最後の最後まで、ということは日本の船舶が実質的にゼロになるまで機械的につづけられ、ゼロになってはじめて終わったのであった。

そしてこの「押込み率」は、……ナチの収容所の中で最悪といわれたラヴェンスブリュック収容所の中の、そのまた最悪といわれた狂人房のスペースと同じなのである。おそらくは、これ以上詰め込んだら人間が死んでしまう、ぎりぎりの限界である。

アウシュヴィッツの写真をみる。確かに悲惨であり、あれもカイコ棚である。しかしあのカイコ棚には、寝るだけのスペースはあった。船にはガス室はあるまい、と言われれば確かにその通りだが、しかし、この船に魚雷があたったときの大量殺戮の能率----三千人を十五秒----は、アウシュヴィッツの一人一分二十秒とは比較にならぬ高能率である。でも、魚雷はガス室ほど確実に来るわけではない、という人もあるかもしれない。しかし、もう一度いう。では何隻の船が終戦時に残っていたのかと。結局すべての船が、早かれ遅かれ、最終的には、世界史上最大能率の大量殺戮機械として、活用されただけである。

一体、この船艙に詰め込まれたことと、ガス室に詰め込まれたことと、実際に、どれだけの差があるであろう。両者とも、身動きは出来ず、抵抗の能力はなく、ただ、死が来るのを待っている。差があるとすれば、一方はコックをひねられればおしまい、一方は雷跡が見えればおしまい、という差だけではないか----。アウシュヴィッツといえば人は身震いをする。しかし、小松氏が「バアーシー海峡」の名をあげても、人は何の反応も示すまい。理由は何であろう。アウシュヴィッツの犯蹟は明らかになった。多くの写真が公表され、多くの記事が書かれた。おなじことは『収容所群島』(旧ソ連時代の作家ソルジェニーツィンの作品名。自身の強制収容所(ラーゲリ)体験に基づいている。)にもいえる。

しかしバシー海峡は何も残していない。海がすべてを呑み込み、一切を消し、人びとはこの海峡の悲劇だけでなく、この海峡の名すら忘れてしまった。従って、敗因第十五バアーシー海峡の損害と、戦意喪失)を人は奇妙に思うのも不思議でないかも知れぬ。しかし奇妙に思うこと自体が、今に至るまで、真実は何一つ語られていないことの、決定的な証拠ではないのか。

日は暮れた。雨は遠慮なく降る。乗船はまだ終わらず、船艙への長い列は途切れなくつづいている。ナチの収容所の囚人頭に等しい輸送副官のT中尉は、全身ずぶ濡れとなり、大声をあげて駆け回っている。乗船が終わらないのに、甲板の狭い通路のすべてに、人が数珠つなぎになってうずくまり、濡れた甲板にペタリとすわって、雨を浴びている。そのくねくねと曲がる数珠の先は、便所の各々の戸につながっている。乗船者は、その数珠を右によけ左によけ、時にはまたぎながら、次から次へと船艙に送り込まれていく。居るだけで、玉の汗が流れてくる船艙。そこから起る苛立ちの怒声罵声、ビンタの音。私はこのときぐらい、部下のいない「部付」という身分を有り難いと思ったことはなかった。

夜半になって、ついに乗船は終わった。すべての場所が人、人、人、人。文字通り足の踏み場もない人の群れ。船は曳き船に引かれ、港内のブイに繋留された。出港はいつのことかわからない。奇妙なもので、余りに苦しい状態におかれると、「たとえどうなってもいい。何でもいいから、この状態にけりをつけてほしい」という気にだれでもなる。

人びとは、自分たちが、大洋に導かれた巨大な「死へのベルトコンベア」に乗せられたことを、知っていた。従って、そのコンベアが動き出すのが遅ければ遅いほどよいはずなのに、逆に、一日も早く動き出してほしいと願うのである。

そしてそう願ったときに一切の秩序は実質的に崩壊していた。もちろん「志気」などというものは消えていた。「死へのベルトコンベア」に乗せられて、「志気」などが存在するはずはあるまい。これが小松氏が正しく指摘している「バアーシー海峡の損害と、戦意喪失」の意味である。

では、バシー海峡とアウシュヴィッツは同じであったろうか。もちろん違う。同じなのは、小スペースへのすし詰めと、高能率の大量殺人装置という現象面だけである。

ドイツ人は明確な意図をもち、その意図を達成するため方法論を探究し、その方法論を現実に移して実行する組織をつくりあげた。たとえ、その意図が狂気に等しく、方法論は人間でなく悪魔が発案したと思われるもので、その組織は冷酷無情な機械に等しかったとはいえ、意図と方法論とそれに基づく組織があったことは否定できない。

一方日本はどうであったか。当時日本を指導していた軍部が、本当は何かを意図していたのか、その意図は一体何だったのか、おそらくだれにもわかるまい。というのは、日華事変の当初から

明確な意図などは、どこにも存在していなかった。ただ常に、相手に触発されてヒステリカルに反応するという「出たとこ勝負」を繰り返しているにすぎなかった。意図がないから、それを達成するための方法論なぞ、はじめからあるはずはない。従ってそれに応ずる組織ももちろんない。そして、ある現象が現れれば、常にそれに触発され、あわてて対処するだけである。従ってすべてが小松氏の憤慨した「戦争に勝つために是非必要だというから、会社を辞めて来てみれば、何のことはない」という状態になる。従って何の成果もあがらない。

だがこれは小松氏のような立場にあった人だけでなく、当事者であるはずの軍隊自身についてもいえることであった。砲なき砲兵、自動車なき自動車隊、航空機なき航空兵、それらが、「死へのベルトコンベア」からこぼれ落ちたように比島に到着してみれば、最初に兵站で受ける挨拶が「何だって大本営は、兵員ばかりこんなにゾロゾロと送り込んで来るのだ。第一、糧秣がありゃしない、宿舎もない、兵器!とんでもない。そんなものがあったら、すでに到着した部隊を兵器なしで放り出しておくわけがあるまい。当分、シナ人墓地ででも宿泊してろ」ということであった。

なぜこのように、全く成果のあがらないことをするのか。言うまでもなくそれは、成果があがらないとなると、その方向へただ量だけ増やして、同じことを繰り返すことが、それを克服する方法としか考えられなくなるからである。

そして小松氏の(フィリピン)赴任自体がすでのそうだったことを、氏は、次のように記されている。

軍管理事業部

二月三日、十四軍司令部に行き和知閣下、宇都宮参謀、田口参謀に申告を済ます。管理事業部鉱土部に行けというので行ってみれば、醸造所で一緒に研修員だった技師、台湾で馴染みの技師二人、燃料局から来た技師など知った人ばかりでのんびりしていて、仕事などしている様子は見られない。「明日からどんな仕事をするのか?」と聞けば「張り切るな」と笑われる。決戦に少しでもお役に立てばとまじめに考えていただけに腹立たしかった。(後略)

出所:『虜人日記』p:020

そしてこのことを非常に大掛かりにやったのが、「バシー海峡」であった。ガソリンがないといえば反射的に技術者を送る。相手がそこへ来るといえば、これまた反射的にそこへ兵力を持って行く。そして沈められれば沈められるだけ、さらに次々と大量に船と兵員を投入して「死へのベルトコンベア」に乗せてしまう。

それはまさに機械的な拡大再生産的繰り返しであり、この際、ひるがえって自らの意図を再確認し、新しい方法論を探求し、それに基づく組織を新たに作り直そうとはしない。むしろ逆になり、そういう弱気は許されず、そういうことを言う者は敗北主義者という形になる。従って相手には、日本の出方は手に取るようにわかるから、ただ「バシー海峡」で待っていればよい、ということになってしまう。

この傾向は、日露戦争における旅順の無駄な突撃の繰り返しから、ルパング島の小野田少尉の捜索、また別の方向で毎年毎年繰り替えさえる「春闘」まで一貫し、戦後の典型的同一例をあげれば「六〇年安保」で、これは、同一方法・同一方向へとただデモの数を増すという繰り返し的拡大にのみ終始し、その極限で一挙に崩壊している。

一方、私が戦った相手、アメリカ軍は、常に方法を変えてきた。あの手がだめならこれ、この手がだめならあれ、と。同じ型の突撃を馬鹿の一つ覚えのように機械的に何回も繰り返して自滅したり、同じ方向に無防備に等しいボロ船船団を同じように繰り返し送り出して自ら大量「死へのベルトコンベア」を作るようなことは、しなかった。これは、ベトナム問題への対処の仕方にも表れているであろう。

あれが日本軍なら、五十万を送ってだめなら百万を送り、百万を送ってだめなら二百万を送る。そして、極限まで来て自滅するとき「やるだけのことは、やった」であった。そしてバシー海峡ですべての船舶を喪失し、何十万という兵員を海底に沈め終わったとき、軍の首脳はやはり言ったであろう、「やるだけのことはやった」と。

これらの言葉の中には「あらゆる方法を探求し、可能な方法論のすべてを試みた」という意味はない。ただある一方法を一方向に、極限まで繰り返し、その繰り返しのための損害の量と、その損害を克服するために投じ続けた量と、それを投ずるために払った犠牲に自己満足し、それで力を出し切ったとして自己を正当化しているということだけであろう。

われわれが「バシー海峡」といった場合、それは単にその海峡で海没した何十万かの同胞を思うだけでなく、この「バシー海峡」を出現させた一つの行き方が、否応なく、頭に浮かんでくるのである。

従って、小松氏が、敗因の中にこの海峡の名を挙げたのは、当然すぎるほど当然であった。太平洋戦争自体が、バシー海峡的行き方、一方法を一方向へ拡大しつつ繰り返し、あらゆる犠牲を無視して極限まで来て自ら倒壊したその行き方のままであった。

だがしかし、わずか三〇年で、すべての人がこの名を忘れてしまった。なぜであろうか。おそらくそれは、いまでも基本的にはまったく同じ行き方を続けているため、この問題に触れることを、無意識に避けてきたからであろう。従ってバシー海峡の悲劇はまだ終わっておらず、従っていまそれを克服しておかなければ、将来、別の形で噴出してくるであろう。

出所:『日本はなぜ敗れるのか』pp:48-68

日本軍は港に「船舶輸送司令部」という部門を設けたが、軍人は、精神力で軍艦や艦隊の動かし方は、それなりに専門知識や技術を学び、それを運航する教育も受けたであろう。

しかし、陸軍も海軍も、太平洋に軍隊を派遣し、戦闘をさせるための海上兵站・輸送については、全く無知・無関心といってよく、兵站に対する戦略構想もなく、その準備もなく、泥縄的に輸送作戦をはじめた。それゆえ、港に新しい「船舶輸送司令部」という看板を掲げて事務所を開いてもなにもできるわけがない。それではということで、民間船会社の輸送プロを大いに活用するかといえば、それもしない。そして、わけもなく威張り、冗長な精神訓示をするだけ、中身のない話ばかりだ。輸送船に乗船する兵士たちを引率・指揮するたたき上げの尉官連中はそれを知っているので、まともに聞いていない。軍隊の士気・規律は、そこに全くない。これが「皇軍」、大日本帝国陸・海軍の実態であった。

そういう実情を、山本見習士官は明快に指摘している。

ボロ船に、二段棚とはいえ一坪14人もの兵士を詰め込むなどということは、兵士を人間として扱っておらず、異常である。その異常性を、山本七平は、アウシュヴィッツ収容所の生活状況を引き合いに出し、「死のベルトコンベア化」で具体的にイメージさせて説得力がある。

そして、いざ出港すれば、護衛する軍艦も、航空機もごくわずかしかない。航路上には、それを熟知した敵米海軍潜水艦が余裕綽々として待ち構えていて、三千人の兵士を乗せた輸送船を、次から次へと雷撃、わずか十五秒で海没させてしまう。バシー海峡を「死のベルトコンベア」に乗せられた皇軍兵士たちは、次々と海の藻屑と化した。しかし、彼ら兵士たちは、死人に口なし、誰にも知られず、正確な記録は残されていない。その数は十万人を超えるという。幸運に、沈没を免れた輸送船でフィリピンに到着した兵士たちを待つのは、食糧も、兵器も、宿舎も、自動車もない、無い無い尽くしの戦場である。「当分、シナ人墓地でも宿泊してろ」とは、場当たり的な対応の極みである。

人間であることを無視してギュウギュウ詰めの満員状態の輸送船でフィリピンに送られた兵士たちは、フィリピンに上陸してその場ですぐ師団編成ができるわけではない。リスク対策として、師団各部隊は分散配船され、輸送される。そのうえ、輸送途中で雷撃沈没させられるので、現地における師団編成は、中途半端、しかも長い期間を必要とする。その上、各種兵器や装備も、食糧も不足、輸送手段も不足、到底機動的な戦闘態勢が取れるような状態にはならない。後方兵站態勢はそれに輪を掛けて全く不十分である。対するアメリカ軍は、海陸空による連係作戦、最新兵器装備も充分、後方兵站も充実しているので、これでは、とてもまともな戦闘・戦争にならない。

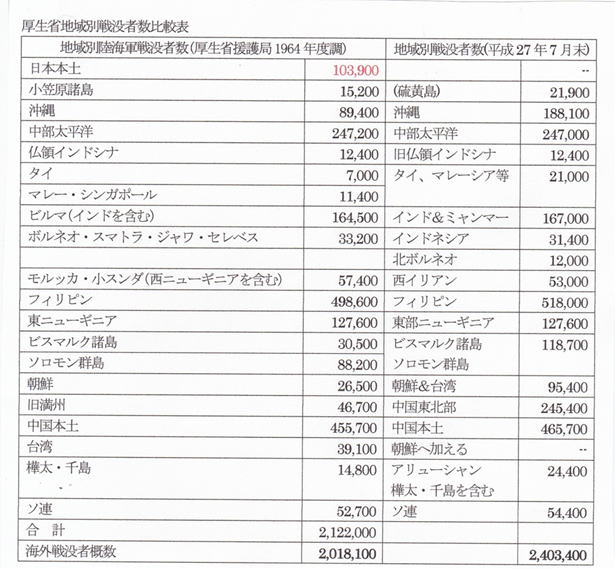

その結果、太平洋戦争における日本軍の損失(厚生省援護局1964年調査より集計)によれば、フィリピンが498,600人、地域別では最も多い。

地域別陸海軍戦没者数(厚生省援護局1964年調査による集計)は2,122,000である。

| 日本本土 | 103,000 | |

| 小笠原諸島 | 15,000 | |

| 沖縄 |

89,400 | |

| 中部太平洋 | 247,000 | |

| 仏領インドシナ |

12,400 | |

| タイ | 7,000 | |

| マレー・シンガポール |

11,400 | |

| ビルマ(インドを含む) |

164,000 | |

| ボルネオ・スマトラ・ジャワ・セレベス |

33,200 | |

| モルッカ・小スンダ(西ニューギニアを含む) |

57,400 | |

| フィリピン | 498,000 | |

| 東ニューギニア |

127,000 | |

| ビスマルク諸島 | 30,500 | |

| ソロモン諸島 | 88,200 | |

| 朝鮮 |

26,500 | |

| 旧満州 |

46,700 | |

| 中国本土 |

455,700 | |

| 台湾 |

39,100 | |

| 樺太・千島 |

14,800 | |

| ソ連 |

52,700 | |

| 合計 | 2,122,000 |

出所:藤原彰著『餓死した英霊たち』(青木書店2001年5月刊)

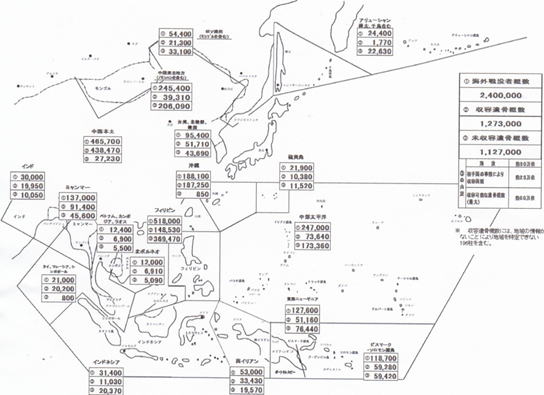

厚生労働省社会・援護局事業課事業推進室が発表した最新の「戦没者慰霊事業の実施状況」のなかの地域別戦没者収容概見図*(平成28年2月末現在)によれば、海外戦没者概数2,400,000のなかで、フィリピンの戦没者概数は518,000で最も多く、その次に多いのは中国本土465,700、中部太平洋247,000、中国東北部245,400、インパール作戦のミャンマー+インド167,000、東部ニューギニア127,600、ビスマーク・ソロモン群島118,700、とつづく。

出典:厚生労働省戦没者慰霊事業の実施

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/

senbotsusha/seido01/

*地域別戦没者収容概見図(平成28年2月末現在)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/

senbotsusha/seido01/senbotsusha_shuuyou/index.html

厚生省援護局の1964年の海外陸海軍戦没者数は2,225,900(2,122,000-103,900)であるが、2016年2月の厚生労働省社会・援護局の地域別戦没者遺骨収容概見図表によれば2,400,000となっている。しかし、地域別の各表を集計すると、2,403,400である。二つの資料の比較対照表を作成すると以下の通りである。1964年から2016年の間に地域別戦没者数は177,500増加している。五十二年を経てそれだけ確認作業が進んだということか。

数字が大幅に増加しているのは、沖縄、旧満州(中国東北部)である。

4)山本見習士官乗船の玉鉾丸は一年後米潜水艦雷撃で海没

山本見習士官が乗船した玉鉾丸は、彼がマニラに到着した一年後(昭和十九年六月)、シンガポールからマニラ、高雄を経由して、長崎県野母崎南西20km付近において米海軍潜水艦の雷撃を受けて海没した。

その詳細について、POW研究会サイトにアップされている。

玉鉾丸:諸元

所属 :会陽汽船

総トン数 :6,780トン

最終出発地 :高雄(昭和19年6月20日)

目的地 :日本内地

遭難地点 :長崎県野母崎南西20km

遭難日 :1944年6月24日深夜

乗船捕虜数 : 772名(米43、英190、豪267、蘭266)

捕虜死者数 : 560名

捕虜生存者数: 212名(米13、英42、豪72、蘭85)

玉鉾丸の航海及び沈没の状況は以下の通りである。

「玉鉾丸」や「御代丸」を含む19隻の船舶と、これを護衛する海防艦4隻と敷設艦「若鷹」から成る大船団ホ-02は、合計900名以上の捕虜を乗せ、1944年6月3日シンガポールを出発、11日マニラに到着した。このときから、アメリカ諜報部は、同船団に関する通信を傍受、解読して、その動向を追っていた。

マニラに停泊した3日間に、「玉鉾丸」は7,500トンの銅鉱石を積載した。マニラから、船団は規模を縮小して6隻が14日に高雄に向けて出港した。途中で激しい台風に遭遇し、捕虜は4日間、食事も用便もままならず、苦労して高雄に到着した。

しかも「御代丸」は台風で難破したので、18日、捕虜を一番余裕のある「玉鉾丸」に移乗させた。すでに7,500トンの銅鉱石を積載していたが、捕虜には二つの船倉が与えられ、我慢できる生活空間があった。

6月20日、ホ-02 船団は多数の艦艇に護衛され、高雄を後にした。21日は基隆に寄港し、その後一路日本内地を目指した。九州が近付くと、警備兵は、「間もなく内地だ」と心が躍っていたが、アメリカ諜報部は、執拗に追跡していたのである。

6月19日、アメリカ諜報部は高雄からの通信を傍受、「船団は間もなく門司に向かう。それは11隻で構成されていて、数隻は米軍捕虜を乗せている模様」と解読したが、捕虜の乗船を知ったにもかかわらず、船団攻撃の指令が発出された。

船団攻撃の指令を受信して指定海域に急行した米潜「タング」「ティノーサ」と「シーライオンII」の3隻は、24日、作戦会議のために長崎の南西120海里の地点で合流、「タング」が一番海岸寄りに位置し、西に向けて30海里の間隔で、船団を待ち受けることが決まった。同日の夜、「タング」は船団に接触すると、巧みに護衛艦の警戒幕の間をすり抜けて船団の懐深く入り込み、2列に並んだ右側の船団を海岸側から攻撃することにした。このとき、船団指揮官は、航海の終盤に近づいた安堵感からか、ジグザグ運動を止め、速度を12ノットから10ノットに落とした。「タング」が近づくと、先頭は鉄骨木造の高い上部構造物がある大きな4本マスト、次は機関が後方にあるタンカーか貨物船と分かった。零時数分前、「タング」は、艦首発射管から3本の魚雷を後続船に、若干間隔を広げ3本の魚雷を先頭の船に目がけて発射し、すかさず4基のエンジンを全開にして、警戒幕の外に逃れた。最初の魚雷は「玉鉾丸」の前部船倉のハッチの真下に、次の魚雷は船体の中央部に命中した。海水が船倉になだれ込み、「玉鉾丸」は1分強で数百名の人間とともに沈んだ。

翌朝10時頃、救難船が沈没現場に到着、兵士、次に婦女子が救助され、捕虜の救助はその後になった。

魚雷の炸裂が激しかったこと、「玉鉾丸」が瞬時に沈没したこと、救命用具と救命ボートの数の不足が、捕虜772名のうち560名もの死者を出した原因である。

6月25日の午後、「玉鉾丸」の生存者212名は、長崎港に到着した。岸壁に着くと、捕虜は真水で身体を洗い、そこから長崎市内にある蘭軍捕虜が収容されている福岡捕虜収容所第14分所に送られた。

1945年8月9日の午前、彼らは長崎市に投下された原爆に遭遇することになったのである。

注:捕虜数、同死者数と生存者数は Gregory Michno著『Death on the Hellships』を参考にしたが、数に誤差がある。

出所:http://www.powresearch.jp/jp/archive/ship/tamahoko.html

参考サイト:

POW研究会 『編捕虜輸送中に沈没した船』

http://powresearch.jp/jp/archive/ship/index.html

米国諜報部は、玉鉾丸の船団の中の数隻に米軍捕虜が乗船している旨の電信を解読していた。だが、米海軍は三隻の潜水艦により、日本輸送船団を雷撃した。幸運にも救助された捕虜たちは長崎の捕虜収容所に収容された。しかし、彼らは翌年8月9日の長崎への原爆投下に遭遇した。

「玉鉾丸」が雷撃により瞬時に沈没したのは、マニラから積載した7,500トンの銅鉱石に起因するところ大であったのであろう。

玉鉾丸は、米海軍潜水艦[USS Tang]が雷撃(1944年6月24日、北緯32-30, 東経129-35)、沈没したと報告されている。

出所:http://www.ibiblio.org/hyperwar/Japan/IJN/JANAC-Losses/

JANAC-Losses-6.html

[6] 太平洋戦争中の日本商船損失について

1)日本側の資料

一般法人山縣記念財団の海事交通研究(年報)第56号(2007年11月)に、『戦没した船と海員の資料館』研究員である、大井田孝氏の論文『戦中・戦後における喪失商船』が掲載されている。

その論文に我が国における関係団体の資料比較一覧表が記されている。

全日本海員組合の『戦没した船と海員の資料館』HP*には、太平洋戦争中に、戦争の犠牲になった船と人員について以下の通り記している。

官・民一般汽船 3,575隻

機帆船 2,070隻

漁船 1,595隻

合 計 7,240隻

*戦争が終わったとき政府が発表した被害の総数

戦没船員数

陸軍徴傭船: 27,092名

海軍徴傭船: 17,363名

陸軍配当船・海軍指定船:15,043名

社船: 833名

合 計: 60,331名

戦没船員数は、(財)戦没船員の碑建立会が、碑の建立に先立ってまとめたもの。

碑が観音崎に建立された昭和46年3月以降、その後の調査による修正により60,608名が太平洋戦争による戦死者とされている。『戦没した船と海員の資料館』HPの本籍地別の人数は、当初作成された60,331名の名簿を基に作成したものが掲載れている。

*出所:『戦没した船と海員の資料館』

http://www.jsu.or.jp/siryo/

2)米国側資料

The Joint Army-Navy Assessment Committee

Japanese Naval and Merchant Shipping Losses During World War II

by All Causes

http://www.ibiblio.org/hyperwar/Japan/IJN/JANAC-Losses/

index.html#contents

この資料によれば、日本海軍艦船および日本商船の損失は次の通りである。

日本海軍: 686隻、 1,965,646トン

日本商船:2,346隻、 8,618,109トン

総 計 3,032隻、10,583,755トン

米海軍潜水艦の雷撃によって沈没した日本商船は1,113隻*と記されている。

*TABLE II JAPANESE NAVAL AND MERCHANT VESSELS SUNK

DURING WORLD WAR II By UNITED STATES FORCES

http://www.ibiblio.org/hyperwar/Japan/IJN/JANAC-Losses/

JANAC-Losses-2.html

下記サイトには米海軍によって沈没した日本商船一覧表がリストアップされている。

Chronological List of Japanese Merchant Vessel Losses

JAPANESE MERCHANT VESSEL SUNK DURING WORLD WAR II

http://www.ibiblio.org/hyperwar/Japan/IJN/JANAC-Losses/

JANAC-Losses-4.html

[7] 台湾 潮音寺について

台湾最南端猫鼻頭(マオビトウ)にある潮音寺は、昭和十九年(1944年)8月19日にバシー海峡付近にて、米海軍潜水艦の雷撃により撃沈された玉津丸に乗船していた中嶋秀次氏(当時二十三歳で独立歩兵第十三連隊第二大隊の通信兵、2013年10月、92歳で死去)が、漂流十二日目に救助され、高雄陸軍病棟で療養、回復した。

戦後、中嶋氏は旅行会社を経営する傍ら、バシー海峡の戦死者遺族の慰霊旅行を企画し、1981年、私財を投じてバシー海峡で戦死した戦友達の慰霊のために、台湾最南端の猫鼻頭岬に慰霊のための寺を建てる。それが潮音寺である。その設立の経緯については、潮音寺HP*の「設立の経緯」に記されている。

*潮音寺HP

http://choonji.org.tw/

中嶋氏は、昭和五十一年(1976念)、「歌集 バシー海峡」*を出版した。

*歌集バシー海峡

http://www.geocities.jp/tamatumaru/010.html

2016年11月20日、潮音寺において、バシー海峡戦没者慰霊祭が行われる。詳細は下記サイトにアップされている

バシー海峡戦没者慰霊祭

http://bashi-channel.com/

昨年は戦後七十年ということで、テレビでも、バシー海峡・潮音寺に関する特集が放映された。

1) 戦後70年 悲劇を語り継ぐ慰霊祭(NHK「ニュースウォッチ9」(2015/08/03)

2) 台湾で慰霊祭 バシー海峡の日本人戦没者ら悼み(テレビ朝日、2015/08/03)

3) 台湾沖にあった”魔の海峡”船とともに沈んだ多くの命…(日本テレビ 2015/09/29 15:50 - 19:00)

出所:台湾行政全図

上図の下端の左側先端が猫鼻頭(マオビトウ)、右側先端が鵝鑾鼻(ガランビ)である。

上図の上部左端が高雄市である。台北市・台北駅から高雄市・左営駅まで345kmを台湾高速鉄道(新幹線)が最高速度300km/h、ノンストップ便では所要時間約1時間30分で結ぶ。

高雄からバスで鵝鑾鼻まで旅をしたブログにアクセスした。

ブログ「台湾 高雄、恒春半島の旅(4)墾丁・鵝鑾鼻」には、次のような記述がある。

http://blog.goo.ne.jp/torumonty_2007/e/dbbf100cff84c9076693b1e704b22d4c

鵝鑾鼻(がらんび)灯台は、次のような歴史を持つ。

「…航海上の難所であることから、日本、イギリス、アメリカの要望により1882年に清が建設した世界でも珍しい武装灯台である。清国は撤退時に、この灯台を破壊したが1898年に日本政府により再建された。

しかし、太平洋戦争でアメリカ軍の空襲により再度破壊され、現在の灯台は戦後に再建されたものである。

「古蹟の灯台」や「東亜の光」と呼称される台湾で最大出力の灯台で、保存史跡に指定されている。」

鵝鑾鼻の岬は、太平洋、バシー海峡、台湾海峡という三つの海に面する交通の要衝。戦時中は、米軍機の格好の標的となり、鵝鑾鼻灯台は再度破壊された。同時に、バシー海峡を航行する日本艦船は、民間船、病院船を問わず、その多くが米国潜水艦の餌食となった。「慟哭の海峡」*( 門田隆将著) によれば、バシー海峡は「輸送船の墓場」と呼ばれ、十万人以上の将兵が亡くなったとされる。「…この美しいビーチには哀しい歴史がある。太平洋戦争末期、バシー海峡で撃沈され、溺死した日本軍兵士たちの無残な遺体が、この湾のあちこちに打ち寄せられたのである。」(同書 pp.10-11)

*門田 隆将著『慟哭の海峡』角川書店 2014/10/9刊

角川書店の同書紹介は下記の通りである。まだ本書を読んでいない。

角川書店HPには次のように紹介されている

『慟哭の海峡』について

2013年10月、2人の老人が死んだ。

1人は大正8年生まれの94歳、もう1人はふたつ下の92歳だった。

2人は互いに会ったこともなければ、お互いを意識したこともない。

まったく別々の人生を歩み、まったく知らないままに同じ時期に亡くなった。

太平洋戦争(大東亜戦争)時、“輸送船の墓場”と称され、10万を超える日本兵が犠牲になったとされる「バシー海峡」。

2人に共通するのは、この台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡に「強い思いを持っていたこと」だけである。

1人は、バシー海峡で弟を喪ったアンパンマンの作者・やなせたかし。

もう1人は、炎熱のバシー海峡を12日間も漂流して、奇跡の生還を遂げた中嶋秀次である。

やなせは心の奥底に哀しみと寂しさを抱えながら、晩年に「アンパンマン」という、子供たちに勇気と希望を与え続けるヒーローを生み出した。

一方、中嶋は死んだ戦友の鎮魂のために戦後の人生を捧げ、長い歳月の末に、バシー海峡が見渡せる丘に「潮音寺」という寺院を建立する。

膨大な数の若者が戦争の最前線に立ち、そして死んでいった。

2人が生きた若き日々は、「生きること」自体を拒まれ、多くの同世代の人間が無念の思いを呑み込んで死んでいった時代だった。

異国の土となり、蒼い海原の底に沈んでいった大正生まれの男たちは、実に200万人にものぼる。

隣り合わせの「生」と「死」の狭間で揺れ、最後まで自己犠牲を貫いた若者たち。

「アンパンマン」に込められた想いと、彼らが「生きた時代」とはどのようなものだったのか。

“世紀のヒーロー”アンパンマンとは、いったい「誰」なのですか―? 今、明かされる、「慟哭の海峡」をめぐる真実の物語

出所:http://www.kadokawa.co.jp/sp/2014/dokokunokaikyo/

おわりに

上述の[5] 4)で、山本七平見習士官のフィリピン・マニラ行き輸送船乗船の状況と、小松氏かリストアップした日本の敗因、第十五「」についての分析・考察を長々と紹介した。

太平洋戦争時代のバシー海峡については、米海軍潜水艦によって多数の日本軍輸送船が撃沈されたことは知っているつもりだったが、改めて「死のベルトコンベア」の実態を知った。

昨年は戦後七十年、メディアではさまざまな特集がなされ、安倍首相の戦後七十年談話も発表(2015/08/14)され、一応評価された。

安倍首相の戦後七十年談話の全文

終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦への道のり、戦後の歩み、二十世紀という時代を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史の教訓の中から、未来への知恵を学ばなければならないと考えます。

百年以上前の世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました。圧倒的な技術優位を背景に、植民地支配の波は、十九世紀、アジアにも押し寄せました。その危機感が、日本にとって、近代化の原動力となったことは、間違いありません。アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。

世界を巻き込んだ第一次世界大戦を経て、民族自決の動きが広がり、それまでの植民地化にブレーキがかかりました。この戦争は、一千万人もの戦死者を出す、悲惨な戦争でありました。人々は「平和」を強く願い、国際連盟を創設し、不戦条約を生み出しました。戦争自体を違法化する、新たな国際社会の潮流が生まれました。

当初は、日本も足並みを揃えました。しかし、世界恐慌が発生し、欧米諸国が、植民地経済を巻き込んだ、経済のブロック化を進めると、日本経済は大きな打撃を受けました。その中で日本は、孤立感を深め、外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内の政治システムは、その歯止めたりえなかった。こうして、日本は、世界の大勢を見失っていきました。

満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっていった。進むべき針路を誤り、戦争への道を進んで行きました。

そして七十年前。日本は、敗戦しました。

戦後七十年にあたり、国内外に斃れたすべての人々の命の前に、深く頭を垂れ、痛惜の念を表すとともに、永劫の、哀悼の誠を捧げます。

先の大戦では、三百万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦陣に散った方々。終戦後、酷寒の、あるいは灼熱の、遠い異郷の地にあって、飢えや病に苦しみ、亡くなられた方々。広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などによって、たくさんの市井の人々が、無残にも犠牲となりました。

戦火を交えた国々でも、将来ある若者たちの命が、数知れず失われました。中国、東南アジア、太平洋の島々など、戦場となった地域では、戦闘のみならず、食糧難などにより、多くの無辜の民が苦しみ、犠牲となりました。戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません。

何の罪もない人々に、計り知れない損害と苦痛を、我が国が与えた事実。歴史とは実に取り返しのつかない、苛烈なものです。一人ひとりに、それぞれの人生があり、夢があり、愛する家族があった。この当然の事実をかみしめる時、今なお、言葉を失い、ただただ、断腸の念を禁じ得ません。

これほどまでの尊い犠牲の上に、現在の平和がある。これが、戦後日本の原点であります。

二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。

事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない。植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない。

先の大戦への深い悔悟の念と共に、我が国は、そう誓いました。自由で民主的な国を創り上げ、法の支配を重んじ、ひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。七十年間に及ぶ平和国家としての歩みに、私たちは、静かな誇りを抱きながら、この不動の方針を、これからも貫いてまいります。

我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。その思いを実際の行動で示すため、インドネシア、フィリピンはじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきました。

こうした歴代内閣の立場は、今後も、揺るぎないものであります。

ただ、私たちがいかなる努力を尽くそうとも、家族を失った方々の悲しみ、戦禍によって塗炭の苦しみを味わった人々の辛い記憶は、これからも、決して癒えることはないでしょう。

ですから、私たちは、心に留めなければなりません。

戦後、六百万人を超える引揚者が、アジア太平洋の各地から無事帰還でき、日本再建の原動力となった事実を。中国に置き去りにされた三千人近い日本人の子どもたちが、無事成長し、再び祖国の土を踏むことができた事実を。米国や英国、オランダ、豪州などの元捕虜の皆さんが、長年にわたり、日本を訪れ、互いの戦死者のために慰霊を続けてくれている事実を。

戦争の苦痛を嘗め尽くした中国人の皆さんや、日本軍によって耐え難い苦痛を受けた元捕虜の皆さんが、それほど寛容であるためには、どれほどの心の葛藤があり、いかほどの努力が必要であったか。

そのことに、私たちは、思いを致さなければなりません。

寛容の心によって、日本は、戦後、国際社会に復帰することができました。戦後七十年のこの機にあたり、我が国は、和解のために力を尽くしてくださった、すべての国々、すべての方々に、心からの感謝の気持ちを表したいと思います。

日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。

しかし、それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合わなければなりません。謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります。

私たちの親、そのまた親の世代が、戦後の焼け野原、貧しさのどん底の中で、命をつなぐことができた。そして、現在の私たちの世代、さらに次の世代へと、未来をつないでいくことができる。それは、先人たちのたゆまぬ努力と共に、敵として熾烈に戦った、米国、豪州、欧州諸国をはじめ、本当にたくさんの国々から、恩讐を越えて、善意と支援の手が差しのべられたおかげであります。

そのことを、私たちは、未来へと語り継いでいかなければならない。歴史の教訓を深く胸に刻み、より良い未来を切り拓いていく、アジア、そして世界の平和と繁栄に力を尽くす。その大きな責任があります。

私たちは、自らの行き詰まりを力によって打開しようとした過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、いかなる紛争も、法の支配を尊重し、力の行使ではなく、平和的・外交的に解決すべきである。この原則を、これからも堅く守り、世界の国々にも働きかけてまいります。唯一の戦争被爆国として、核兵器の不拡散と究極の廃絶を目指し、国際社会でその責任を果たしてまいります。

私たちは、二十世紀において、戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、そうした女性たちの心に、常に寄り添う国でありたい。二十一世紀こそ、女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしてまいります。

私たちは、経済のブロック化が紛争の芽を育てた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、いかなる国の恣意にも左右されない、自由で、公正で、開かれた国際経済システムを発展させ、途上国支援を強化し、世界の更なる繁栄を牽引してまいります。繁栄こそ、平和の礎です。暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい、世界のあらゆる人々に、医療と教育、自立の機会を提供するため、一層、力を尽くしてまいります。

私たちは、国際秩序への挑戦者となってしまった過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、自由、民主主義、人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を共有する国々と手を携えて、「積極的平和主義」の旗を高く掲げ、世界の平和と繁栄にこれまで以上に貢献してまいります。

終戦八十年、九十年、さらには百年に向けて、そのような日本を、国民の皆様と共に創り上げていく。その決意であります。

出所:首相官邸 内閣総理大臣談話(平成27年8月14日 閣議決定)

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/discource/20150814danwa.html

「侵略」については、「事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない」、「植民地支配」についても、「植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない」という一般論であり、大日本帝国の「侵略」「植民地支配」については言及しなかった。「侵略」しなかったのか、「植民地支配」をしなかったのか、曖昧模糊とした抽象的一般論である。

「反省」と「お詫び」については、「我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。その思いを実際の行動で示すため、インドネシア、フィリピンはじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきました。こうした歴代内閣の立場は、今後も、揺るぎないものであります」と、安倍内閣自身の言葉(主語)はなく、「歴代内閣の立場は」と主語がぼやけている。そして「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と付け加えただけである。

いわゆる「村山談話」のキーワードと位置づけられる、「侵略」「植民地支配」「痛切な反省」「お詫び」のすべてを使いながら、「歴代内閣の立場は揺るぎないものであります」と抽象的な表現に終わっている。

フランスのル・モンド紙は、安倍総理大臣は、いわゆる村山談話で示された内容を繰り返しただけだとしたうえで、「安倍総理大臣個人として、過去の侵略や植民地支配に対する謝罪を一切行っていない」と痛烈に指摘している。

国内主要メディアには、このような厳しい指摘はない。NHKは「歴代内閣の立場を継承する姿勢を明確にしています」と「誰が」=「安倍内閣」がという主語が、安倍談話同様、抜けている。

安倍首相らしさとしては、「日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました」と、日本が行った日露戦争を行った意義を強調し、その一方で「敵として熾烈に戦った、米国、豪州、欧州諸国をはじめ、本当にたくさんの国々から、恩讐を越えて、善意と支援の手が差しのべられたおかげであります」と、戦後、国際社会の支援を受けて来たことも強調した。

女性問題としては、慰安婦問題も念頭においてか、「戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません」「二十一世紀こそ、女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしてまいります」と触れた。

筆者は、2014/11/08 upの論壇2014-07『ヴァイツゼッカー西ドイツ大統領の敗戦四十周年記念演説についての考察』で、ヴァイツゼッカー大統領の演説を分析・考究した。そこには、「お詫び」の一言もなく、なぜこの演説が欧米で評価されるのか筆者には分からない。そして、我が国では、マスコミや識者たちが、この演説を高く評価するが、その理由も分からない。

そして、戦後の対応について、西ドイツと我が国がこれまで比較され、日本国内では日本政府は散々批判されてこれまでに至っている。

ヴァイツゼッカー演説後、欧州連合(EU)の拡充でドイツと西欧諸国間の和解が順調に進んでいるようにみえる。

しかし、英国の国民投票で「EU離脱」が多数となり、首相が交代、これからその交渉がはじまる。

一方、日本は、朝鮮(韓国・北朝鮮)や中国が、政治的な意図を込めて、外交面で、日本の戦前の侵略・所業に対し激しい糾弾姿勢が高まる一方となっている。日本自身は、すっかり戦前の歴史を忘れているが、朝鮮、中国は、絶対に忘れないと絶叫している。彼らの主張する南京大虐殺問題、慰安婦問題など歴史問題キャンペーンを世界に拡散させていて、感情的に国民を煽動して、和解の道筋さえ開けない状況となっている。

このような日本と中国・朝鮮との関係は、日本が戦後処理について、外交的に正面から取り組んでこなかったこと、その時その場の対応で処理してきたことのツケが、結果として出ている。

中国問題は、毛沢東・周恩来時代に、外交的にしっかりと戦前問題を決着させておくべきであった。

韓国問題は、朴正煕大統領時代に、戦前問題を決着させておくべきであった。李承晩以来、現在の中国同様のことを日本海で行った韓国との外交も中途半端で、繰り返し、執拗に囲炉裏の残り火が燃え上がる。

北朝鮮の拉致被害者問題は、日本政府も自民党も逃げ回って本気になって彼ら被害者問題に取り組んでこなかったからツケである。偶然ある会合で拉致問題を担当した方と話したことがある。彼がこの問題を政府・自民党関係者に強く働きかけたが、当時は北朝鮮関係利権問題に熱心で取りあってもらえなかった。そのため、最後は干されてしまった、と語ったのが印象に残っている。

日本政府は、中国に対して無償援助の大盤振る舞いを行ったがその効果はさっぱりだった。

1972年、ニクソン訪中後の1972年9月、中国を訪問した田中角栄首相に対して周恩来は「日本人民は軍国主義者の犠牲になった被害者だ」、「日中両国には、様々な違いはあるが、小異を残して大同につき、合意に達することは可能である」「わが国は賠償を求めない。日本の人民も、わが国の人民と同じく、日本の軍国主義者の犠牲者である。賠償を請求すれば、同じ被害者である日本人民に払わせることになる」と話した。 日本国総理大臣田中角栄と外務大臣大平正芳と中華人民共和国国務院総理周恩来と外交部部長姫鵬飛が日中共同声明に署名した。だが戦前問題をきちんと両国間外交で詰めなかった。しかし、今は尖閣諸島周辺を中国海軍が航海デモンストレーションするまでにエスカレートしている。

尖閣諸島問題が話題にもならない数十年前、大学同窓の友人があの尖閣諸島に上陸して調査、どこかの役所に分厚い調査報告書を提出した。その後何の動きもなく報告書は埃に埋まったようだ。あの時期にしっかりとこの問題を処理していれば、海上保安庁も自衛隊も、尖閣諸島警備に振り回されることにはならなかった。

これら近隣諸国との相互不信感情の高まりは、日本自身が戦前の総括を等閑にしてきた報いである。

山本七平が『日本はなぜ敗れるか』を最初に月刊誌に連載したのが1975年、戦後三十年である。

本書の中で、戦前の日本・日本人の考え方や行動が、戦後も脈々としぶとく生き続けていることを、「第二章 バシー海」「第八章 反省」「第十二章 自由とは何を意味するのか」で分析・指摘している。

筆者がそれから四十年後の戦後七十一年目の今年、本書を読み、同様の感想を持った。それだけ、日本・日本人は戦前と訣別したつもりでいるが、同じことを繰り返していることを痛感せざるを得なかった。

著者が第二章で記したことを、長々と引用した(本論考の[5] 4))が、戦後も戦前と変わらぬ日本・日本人であることである。

山本見習士官が乗船した輸送船玉鉾丸、これはばら積み貨物船として造船されたものであり、しかも船齢二十七年、最高速度五ノット半、当然廃船とすべき代物である。それを往路は太平洋各地に送り込む兵員・武器その他の装備を輸送、復路は、米などの食糧、工業用原材料の鉱石類を我が国に輸送する船として運行されていた。

それが、往路では、一隻で三千人に及ぶ兵隊を輸送するのである。当然、食堂・便所やシャワー・風呂などの設備は乗り組み船員用しか用意されていない。

しかし、航海もフィリピンなら七日以上かかるから、この間の兵士達の食事・排便施設だけは確保しなければならない。それで甲板舷側に仮設木造便所がずらりと並び、排泄物は船から垂れ流すという目先の対応しかできない。食事や飲料水はどうしたのか、記されていないのでわからない。

「兵士輸送の船艙の割当は一坪十四人、カイコ棚式に二段。一段ずつ数えれば一坪七人。その高さはやっと胸までの二段である。

しかし、人間の生活空間、船旅の「住」面積は、一坪四人すなわち畳一帖に二人がぎりぎりの限界であろう。それ以下では、第一、寝ることが不可能である。まして各兵士は、自分の胴回りの二倍ほどの装具の袋をもち、座布団ほどの救命胴衣をつけている。従って、「軍」を念頭においた常識でも、一坪四人が限度のはず、十四人などということは到底考えられない。まさに人間扱いでない、貨物扱いの兵士輸送である。

兵士たちは次から次へと船艙に送り込まれていく。居るだけで、玉の汗が流れてくる船艙。そこから起る苛立ちの怒声罵声、ビンタの音。ぎっしり積載された人間のはき出す一種の暈気(うんき)ともいうべきものが充満し、空気が濃密になり、臭気の立ちこめた蒸し風呂といった感じである。湿度百パーセントで、船艙の鉄板の天井から絶えず水滴が落ちる。すべてボーッとかすみ、通路のただ一個の裸電球が、濃密な空気と、その中をただよう各人の衣服や軍用毛布から出た浮遊する繊維のため、電球の輪郭までぼやけて見える。息が詰まる。カイコ棚に押し込まれた人間の、うるんだように光る目が、一斉にこちらを向く。人々はほんの少しでも多くの空間を自分と他人の間に置こうとする。降りて来た人間は、この有様に気をのまれて、カイコ棚の前でウロウロする。各班長が「つめろ」「頭を下げて入れ」とわめきながら、一人一人をその棚に押し込んでいく。

すべての人間は思考力を失っていた。思考を停止しなければ、できない作業であった。人が、まるでコンベアに乗せられた荷物のように、順次に切れ目なく船艙に積み込まれ、押し込まれてぎっしりと並べられていく。そうやって積み込んだ船に魚雷が一発あたれば、いまそこにいる全員が十五秒で死んでしまうのだ。

この悲劇は、現実に米海軍潜水艦の雷撃によって大規模に続行され、最後まで、日本の船舶が実質的にゼロになるまで機械的につづけられ、ゼロになってはじめて終わったのであった。」

この状況を想像するだけで、あまりの酷さに怒りが先に立つ。

日本軍上層部の太平洋諸地域への兵員輸送の実態が、これであり、兵士は人間としては扱われず、家畜同様あるいはそれ以下の状態で戦場各地に送り込まれたことを知った。

場面を最近の熊本地震災害地に切り換える。戦後七十年もすぎ、「もはや戦後ではない」し、世界有数の経済大国であり、さまざまなインフラが整備されてきたはずのわが国の熊本県で、災害緊急司令部であるべき自治体庁舎が崩壊、住民の指定避難先である体育館などの天井落下や余震多発で、指定先への避難ができず、何とか確保された避難所は避難者でごった返している。

避難者への救援のため物資が全国各地から届くが、現地自治体が被害現状把握と避難者の要求に右往左往している。折角現地に届いた救援物資も保管されるだけで、地震発生から三ヶ月すぎた現在でも、一体どんな物資がどれだけ届けられたのか、必要な物資と、その数量と場所はどこかも未だはっきりしておらず、救援物資がまだ山積みされている状況が今日(2016/07/18)のTVニュースで報道された。現状把握とロジスティックのためにそれぞれの民間専門グループを機動的に活用する必要がある、と東大教授がコメントしていた。

日本軍には、船舶の系統的な運航が指示できるわけがなく、ましてその大部分を占める歩兵出身の将校などは、船舶の運航について、基本的な予備知識さえ持っているはずもない。それが太平洋という広大な海域でまともなことができるはずがない。

熊本における災害ロジスティックスの混乱は、門司港に船舶輸送司令部の看板を掲げて兵員・兵器輸送に民間専門家をさっぱり活用しようとしなかった日本軍と同じ轍を踏んでいる。五年前の東北大震災の教訓もまだ十分に発揮されていない。熊本から東北大震災に派遣された職員も、地元の災害対応に悪戦苦闘している。

各自治体も、地震・台風・洪水・火山爆発など災害大国日本では、さまざまなインフラ整備に励んできたはずだ。しかし、改めてその脆弱さ、緊急対応対策の混乱や遅れなども明らかになった。これでは、戦前とさっぱり変わらない。

太平洋各戦場に派遣される各師団各隊輸送編成は分散輸送方式であった。これは「危険の分散」である。ある一兵科の一部隊を一度に乗せ、それが海没すれば、その師団は一兵科が完全欠如になって半身不随になる。それを防ぐため、さまざまな兵科を細分してさまざまな船に乗せた。そのため、山本見習士官の乗船した玉鉾丸にもあらゆる兵科が混在していた。

佐官以上の師団幹部を先に航空機で現地に輸送し、分散乗船輸送した各部隊は到着次第現地編成に取り掛かり、後続分散輸送部隊がそれに加わるという、リスク分散を大本営は考えたようだ。これは、目前の現象に対するあわてた対処にすぎない。内地からバシー海峡を航海してフィリピンまでの航路をいかに安全に確保するかという基本的な枠組みをつくり、そのための態勢を整備しておくべきである。護衛すべき艦艇も少なく、情報は総て敵側に知れ渡っている。そんな状況の中を、分散輸送したことで、雷撃・沈没が繰り返されれば、ひとつもリスク回避にはならない。

当時ヨーロッパでは、英国の対ドイツ潜水艦(Uボート)戦闘が熾烈を極めていたが、1943年4月、均衡が覆り、連合軍側の沈没船数は米国が参戦して以来最低の数となり、護送船団は無傷で来航し、供給船は安全となり、決定的戦闘はすでに終わりを告げ、海上の主導権は連合軍わがに移った。ノルマンディー上陸へとつづく。

太平洋のアメリカ軍は国内基地で完全編成にした師団をそのまま現地に送り込み、現地到着と同時にすぐに戦闘準備完了し戦闘態勢に入った。きわめて能率的であり機動性も高かった。

一方、日本軍は、太平洋戦争開始時点で、太平洋各地にどのように日本軍を展開させるかの戦略がなく、一点集中艦隊主義で真珠湾攻撃、シンガポール攻撃にそれなりの初期成果を上げたが、それも短期間だけで、後は続かなかった。

その後は、太平洋戦場に本格的に投入されたアメリカ軍陸海空連携作戦のために、中国大陸から太平洋諸地域へ逐次投入された日本軍各部隊は、米航空群と米潜水艦群に輸送船舶が次々と沈没され、補給もままならず孤立無援で次々と玉砕、資源のない日本への各種資源の輸送も連合軍の制空・制海態勢の拡大と共に杜絶状態となる。

日本海軍は艦隊決戦主義だけ、海上輸送護衛戦略は殆ど無いに等しい。太平洋諸地域への日本から往路での兵員輸送、復路での資源の日本への輸送も、連合軍航空爆撃機、米海軍潜水艦の攻撃に対しては為す術がなかった。

このような、どう考えても無謀な輸送作戦を繰り返した日本軍の失敗を、戦後の日本の官庁も企業も相変わらず繰り返している。師団の分散輸送を考える前に、考えるべきこと、やるべきことは沢山あるはずだが、なぜか同じことを繰り返して、最後は「やれるだけやった」と自己満足しているが、反省は一切ない。

大本営は、制空権も制海権も失った戦場に、情報戦略もなく、あいも変わらず皇軍精神を声高に叫び、兵士を戦場に送り出し、時代遅れの兵器・装備で同じ戦術を繰り返し決行、戦場では犠牲だけを増やすだけであった。

「その軍人たちは、威張ることと居眠りすることと精神訓話で聴者の眠気を誘発し、それらの結果、実務を妨害する以外は能がない存在であった。だがそれだけではない。その軍人たるや、自らの専門である軍事知識さえまことにあやしげで、アメリカ軍の装備や編成についてですら、何も知らなかったのが実情であった。そしてこの奇妙な現象は、常に日本に発生するのである。そしてこの被害はすべての人間が受け、今も受けている」と山本七平は酷評する。

山本七平は、「兵員輸送船「押込み率」(詰込み率)をナチの収容所の中で最悪といわれたラヴェンスブリュック収容所*、そのまた最悪といわれた狂人房のスペースと同じである」とバシー海峡兵員輸送船の「押込み率」のひどさを強調する。

*ラヴェンスブリュック収容所というのは、Wikipediaでは「ラーフェンスブリュック強制収容所(ドイツ語: Konzentrationslager Ravensbruck)となっているが、ナチス・ドイツの強制収容所のひとつ。主に女性を収容していたことで知られる。ドイツ東部メクレンブルグ地方のフュルステンベルグ市の近くに存在した。ベルリンからは北に80キロほどの場所である。総計12万人以上の女性が収容され、6万人以上が死亡したとみられる」としてアップされている。男性も800人ほど収容されていた。

この収容所については、ここに収容されたシャルロッテ・ミューラー著『母と子のナチ強制収容所』(青木書店1989年8月刊)がある。シャルロッテはこの収容所に収容され「女たちの地獄」を体験して生還したドイツ人女性である。

下記のサイトには、この収容所についての記述と共に同収容所の写真やイラストがアップされている。そのなかにカイコ棚三段に収容されている多数の女性達が描かれている図がある。

母と子のナチ強制収容所 回想ラーフェンスブリュック

http://ona.blog.so-net.ne.jp/2012-05-08

山本七平は、兵員輸送船とナチ収容所のカイコ棚に詰め込まれた人びとを比較して、次のようにいう。

「ナチ収容所のカイコ棚には、寝るだけのスペースはあったが、兵員輸送船にはない。輸送船にはガス室はない。しかし、輸送船に魚雷が命中すれば、三千人の兵員がわずか十五秒で海没する。それは、アウシュヴィッツのガス室の一人一分二十秒の殺人と比べれば、兵員輸送船は、如何に大量殺戮であったか、史上最大能率の大量殺戮機械として、それが終戦まで活用されただけだ。ガス室はコックをひねられればおしまい、一方は雷跡が見えればおしまい、という差だけではないか----。

アウシュヴィッツといえば人は身震いをする。しかし、小松氏が「バアーシー海峡」の名をあげても、人は何の反応も示すまい。理由は何であろう。アウシュヴィッツの犯蹟は明らかになった。多くの写真が公表され、多くの記事が書かれた。

しかしバシー海峡は何も残していない。海がすべてを呑み込み、一切を消し、人びとはこの海峡の悲劇だけでなく、この海峡の名すら忘れてしまった。従って、敗因第十五(バアーシー海峡の損害と、戦意喪失)を人は奇妙に思うのも不思議でないかも知れぬ。しかし奇妙に思うこと自体が、今に至るまで、真実は何一つ語られていないことの、決定的な証拠ではないのか。」

現在、米潜水艦の雷撃によって、海没した数多くの日本の輸送船がバシー海峡の海底に横たわる。そこには十万人を超える人びとが眠る。日本側では、その記録も大本営発表もなかったが、それは事実である。

大本営は、最後まで、このような戦意を喪失させるような報道は一切しなかったし、嘘で固めた戦況報告と皇軍精神の昂揚を煽っただけである。

米海軍潜水艦の日本商船雷撃沈没記録については上述した。再度下記に再録する。

是非このリストを一覧して頂きたい。各米潜水艦が、太平洋海域で雷撃沈没した日本輸送船(2117隻)の船名、雷撃日時、雷撃場所の一覧表が29頁から99頁まで延々と続く。

Chronological List of Japanese Merchant Vessel Losses

JAPANESE MERCHANT VESSEL SUNK DURING WORLD WAR II

http://www.ibiblio.org/hyperwar/Japan/IJN/JANAC-Losses/

JANAC-Losses-4.html

山本七平は、「戦意喪失」について、説明する。

「夜半になって、ついに乗船は終わった。すべての場所が人、人、人、人。文字通り足の踏み場もない人の群れ。船は曳き船に引かれ、港内のブイに繋留された。出港はいつのことかわからない。奇妙なもので、余りに苦しい状態におかれると、「たとえどうなってもいい。何でもいいから、この状態にけりをつけてほしい」という気にだれでもなる。

人びとは、自分たちが、大洋に導かれた巨大な「死へのベルトコンベア」に乗せられたことを、知っていた。従って、そのコンベアが動き出すのが遅ければ遅いほどよいはずなのに、逆に、一日も早く動き出してほしいと願うのである。

そしてそう願ったときに一切の秩序は実質的に崩壊していた。もちろん「志気」などというものは消えていた。「死へのベルトコンベア」に乗せられて、「志気」などが存在するはずはあるまい。これが小松氏が正しく指摘している「バアーシー海峡の損害と、戦意喪失」の意味である。」

ドイツ人は、ナチ収容所について

「明確な意図をもち、その意図を達成するための方法論を探究し、その方法論を現実に移して実行する組織をつくりあげた。たとえ、その意図が狂気に等しく、方法論は人間でなく悪魔が発案したと思われるもので、その組織は冷酷無情な機械に等しかったとはいえ、意図と方法論とそれに基づく組織があったことは否定できない。」

一方に当時の日本政府・陸海軍は、

「本当は何かを意図していたのか、その意図は一体何だったのか、おそらくだれにもわかるまい。というのは、日華事変の当初から、明確な意図などは、どこにも存在していなかった。ただ常に、相手に触発されてヒステリカルに反応するという「出たとこ勝負」を繰り返しているにすぎなかった。意図がないから、それを達成するための方法論なぞ、はじめからあるはずはない。従ってそれに応ずる組織ももちろんない。そして、ある現象が現れれば、常にそれに触発され、あわてて対処するだけである。従ってすべてが小松氏の憤慨した「戦争に勝つために是非必要だというから、会社を辞めて来てみれば、何のことはない」という状態になる。従って何の成果もあがらない。

だがこれは小松氏のような立場にあった人だけでなく、当事者であるはずの軍隊自身についてもいえることであった。砲なき砲兵、自動車なき自動車隊、航空機なき航空兵、それらが、「死へのベルトコンベア」からこぼれ落ちたように比島に到着してみれば、最初に兵站で受ける挨拶が「何だって大本営は、兵員ばかりこんなにゾロゾロと送り込んで来るのだ。第一、糧秣がありゃしない、宿舎もない、兵器!とんでもない。そんなものがあったら、すでに到着した部隊を兵器なしで放り出しておくわけがあるまい。当分、シナ人墓地ででも宿泊してろ」ということであった。」

なぜ、そうなのか、そうなるのか、山本七平の分析が、それにつづく。

「なぜこのように、全く成果のあがらないことをするのか。言うまでもなくそれは、成果があがらないとなると、その方向へただ量だけ増やして、同じことを繰り返すことが、それを克服する方法としか考えられなくなるからである。」

そして、小松氏は自身のフィリピン赴任について、現地到着直後に怒る。

「二月三日、十四軍司令部に行き和知閣下、宇都宮参謀、田口参謀に申告を済ます。管理事業部鉱土部に行けというので行ってみれば、醸造所で一緒に研修員だった技師、台湾で馴染みの技師二人、燃料局から来た技師など知った人ばかりでのんびりしていて、仕事などしている様子は見られない。「明日からどんな仕事をするのか?」と聞けば「張り切るな」と笑われる。決戦に少しでもお役に立てばとまじめに考えていただけに腹立たしかった。(後略)

出所:『虜人日記』p:020

そして、山本七平は「バシー海峡」の愚行について、次のように述べる。

「そしてこのことを非常に大掛かりにやったのが、「バシー海峡」であった。ガソリンがないといえば反射的に技術者を送る。相手がそこへ来るといえば、これまた反射的にそこへ兵力を持って行く。そして沈められれば沈められるだけ、さらに次々と大量に船と兵員を投入して「死へのベルトコンベア」に乗せてしまう。

それはまさに機械的な拡大再生産的繰り返しであり、この際、ひるがえって自らの意図を再確認し、新しい方法論を探求し、それに基づく組織を新たに作り直そうとはしない。むしろ逆になり、そういう弱気は許されず、そういうことを言う者は敗北主義者という形になる。従って相手には、日本の出方は手に取るようにわかるから、ただ「バシー海峡」で待っていればよい、ということになってしまう。

この傾向は、日露戦争における旅順の無駄な突撃の繰り返しから、ルパング島の小野田少尉の捜索、また別の方向で毎年毎年繰り替えさえる「春闘」まで一貫し、戦後の典型的同一例をあげれば「六〇年安保」で、これは、同一方法・同一方向へとただデモの数を増すという繰り返し的拡大にのみ終始し、その極限で一挙に崩壊している。

一方、私が戦った相手、アメリカ軍は、常に方法を変えてきた。あの手がだめならこれ、この手がだめならあれ、と。同じ型の突撃を馬鹿の一つ覚えのように機械的に何回も繰り返して自滅したり、同じ方向に無防備に等しいボロ船船団を同じように繰り返し送り出して自ら大量「死へのベルトコンベア」を作るようなことは、しなかった。これは、ベトナム問題への対処の仕方にも表れているであろう。

あれが日本軍なら、五十万を送ってだめなら百万を送り、百万を送ってだめなら二百万を送る。そして、極限まで来て自滅するとき「やるだけのことは、やった」であった。そしてバシー海峡ですべての船舶を喪失し、何十万という兵員を海底に沈め終わったとき、軍の首脳はやはり言ったであろう、「やるだけのことはやった」と。

これらの言葉の中には「あらゆる方法を探求し、可能な方法論のすべてを試みた」という意味はない。ただある一方法を一方向に、極限まで繰り返し、その繰り返しのための損害の量と、その損害を克服するために投じ続けた量と、それを投ずるために払った犠牲に自己満足し、それで力を出し切ったとして自己を正当化しているということだけであろう。

われわれが「バシー海峡」といった場合、それは単にその海峡で海没した何十万かの同胞を思うだけでなく、この「バシー海峡」を出現させた一つの行き方が、否応なく、頭に浮かんでくるのである。

従って、小松氏が、敗因の中に、この海峡の名を挙げたのは、当然すぎるほど当然であった。太平洋戦争自体が、バシー海峡的行き方、一方法を一方向へ拡大しつつ繰り返し、あらゆる犠牲を無視して極限まで来て自ら倒壊したその行き方のままであった。

だがしかし、わずか三〇年で、すべての人がこの名を忘れてしまった。なぜであろうか。おそらくそれは、いまでも基本的にはまったく同じ行き方を続けているため、この問題に触れることを、無意識に避けてきたからであろう。従ってバシー海峡の悲劇はまだ終わっておらず、従っていまそれを克服しておかなければ、将来、別の形で噴出してくるであろう。」

上記の文章は、すでに[5]3)で引用した山本七平著『日本はなぜ敗れるのか』(pp:48-68)の再録である。

筆者自身は、完全リタイア後、それは戦後六十年目であるが、太平洋戦争の総括をしようと思い立ち、さまざまな書物を読み始めた。

安倍首相は「一億総活躍」と煽る前に、「戦前・太平洋戦争の一億総総括」をすべきである。

敗戦直後、東久邇 稔彦首相は施政方針演説で、いわゆる一億総懺悔論を展開した。

軍も官も民も総て敗戦の責任を負わなければならない、と発言、結局は、戦争責任はうやむやになって現在にいる。

敗戦の因って来る所は固より一にして止まりませぬ、前線も銃後も、軍も官も民も総て、国民悉く静かに反省する所がなければなりませぬ、我々は今こそ総懺悔し、神の御前に一切の邪心を洗い浄め、過去を以て将来の誡めとなし、心を新たにして、戦いの日にも増したる挙国一家、相援け相携えて各〃其の本分に最善を竭し、来るべき苦難の途を踏み越えて、帝国将来の進運を開くべきであります。

出所:

1945年9月5日東久邇稔彦首相『戦争集結ニ至ル経緯竝ニ施政方針演説』

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/pm/

19450905.SWJ.html

これは、「敗因は軍も官も民も総ての責任だ、だから軍も官も民も総て反省すべきだ」といっている。「一億総懺悔」である。だから誰にも責任を負わせられないという。

しかし、バシー海峡の悲劇は、断じて、民総ての責任ではない。それを命令し、実行した日本の組織の指導者たちである。

前回までのインパール作戦シリーズでも痛切に感じたのは、日本は明治維新以降、なぜ西欧列強に追いつき追い越せと、遮二無二邁進して、その果てに1945年、完膚なきまでに敗戦に至ったか、その総括が全くなされていないことである。歴史は古代から順次近代・現代へと学ぶのではなく、現代から次々と時代を遡る必要を強く感じた。七十年前の敗戦に至った経緯を知らずして、日本の歴史を語ることの無意味を悟った。

山本七平は『第二章 バシー海峡』の最終を以下の文章で締めくくった。

『わずか三〇年で、すべての人がこの名を忘れてしまった。なぜであろうか。おそらくそれは、いまでも基本的にはまったく同じ行き方を続けているため、この問題に触れることを、無意識に避けてきたからであろう。従ってバシー海峡の悲劇はまだ終わっておらず、従っていまそれを克服しておかなければ、将来、別の形で噴出してくるであろう。』

筆者は、戦後七十年、日本人は、そして日本という国は、戦前と同じ思考・行動をいまだに繰り返している、とはっきりという。そして、バシー海峡を完全に忘れ去っている。

最近の大企業トップたちの言動、一例を挙げれば東芝経営トップなどによる粉飾決算に至る経営、多くの企業におけるデータ偽装発覚、政府・与党は、一億総活躍だ、三本の矢だ、新三本の矢だ、とスローガンの繰り返し、異次元金融緩和も同様だ。手を変え品を変えスローガンをぶち上げ、実績を誇る。大本営の戦況発表と同じである。しかし、行き詰まっている我が国を再興すべき構造改革・既得権の見直しは一歩も進んでいない。言い逃ればかりが目立つ。

今年5月末の伊勢志摩国際サミットでは、安倍首相は、「コモディティ価格の推移」他三枚の資料を示して、これは2008年のリーマン・ショック前後の下落幅と同じである」であると説明し、その認識とリスク対策の共有を目指したが、ドイツ・メルケル首相はじめ参加首脳の同意は得られなかった。

安倍首相の意図は、消費税増税再延期のための「口実」を作るためのパフォーマンスあった。そのことは海外主要メディアが指摘した。しかし、首相官邸と御用マスコミと化した我が国マスコミは、「G7は認識を共有し、強い危機感を共有した」と発表・報道した。

戦後日本は、国連中心主義外交、とりわけ最近の安倍首相は、積極的平和主義だ、国際協調だと声高に叫ぶ。国連分担金は、2016年、米国(22%)に次いで第二位(9.68%)である。しかし、国連改革には全く及び腰、最も重要な安保理常任理事国にもなれず、非常任理事国に甘んじている。大枚の負担金を支払いながら、国際社会の中で孤立していることを自覚していない。

野党、とりわけ民進党は、無能な政権運営ですっかり国民の支持を失った。政権与党に返り咲いた自民党は一強多弱、議員も、大臣も、彼らの言動を見ていると劣化が著しい。

国会論議における首相と野党議員の早口での非難応酬、屁理屈と言い逃れ、それを遅れて出てくる議事録で確認すると唖然とする。真摯に、お互いに尊敬の念を以て日本の将来を展望する政策議論は全くない。言葉の大安売りではあるが、売り物は一つも見当たらない。異次元金融緩和は、効果も上がらず、繰り返し行われて、財政赤字を出し続けている。これも、上述の『ただある一方法を一方向に、極限まで繰り返し、その繰り返しのための損害の量と、その損害を克服するために投じ続けた量と、それを投ずるために払った犠牲に自己満足し、それで力を出し切ったとして自己を正当化しているということだけであろう。』があてはまる。

戦前は大東亜共栄圏だと中身の全くない夢想をぶち上げた。それが最近は、安倍首相が積極的平和主義だ、世界貢献だ、集団自衛権だ、海外派兵だ、やたらと国際会議の主催だ、出席だ、と国際協力姿勢を強調し、世界を飛び回り、ODA・円借款をばらまいている。しかし、身近な対中国、対韓国・北朝鮮関係は相互不信が高まり、緊張化の一途をたどっている。

すべてが戦前と同じマインドのまま、言葉は変わったが、やっている行動パターは戦前のパターンの繰り返しである。それに加えて、日本という国、日本人自身もどんどん高齢化して、劣化が加速している。

これからも、まだまだ太平洋戦争までの総括を追及してゆく分析・考究を続ける。

■

論壇リストに戻る