論壇2016-07

太平洋戦争

その2

日本商船(輸送船)苦闘の歴史

記:2016/10/24

1.太平洋戦争開戦

太平洋戦争に突入したとき、日本陸海軍が最初に行わなければならなかったことは、数十万人からなる陸軍部隊を東南アジアの主戦場に、海路一気に送り出すことであった。それは将兵ばかりでなく、数十万トンにも及ぶ武器、弾薬、戦闘車両、糧秣など様々な物資も含まれた。

短期間にこれほどの大遠征軍を送り出すのは、日本の歴史上、そればかりでなく世界の歴史上初めてのことであり、敏速な海上輸送が完遂されなければ、この戦争そのものの遂行は画餅に帰す重大事であった。

日本は、開戦当時、世界第三位の商船規模、総トン数百トン以上の商船を2445隻、639万総トンも保有していた。

それは、第一次世界大戦後、日本政府の「船舶改善助成施策」、スクラップ・アンド・ビルド政策によるものであり、多数の大型・高速貨物船を保有する世界で最も充実した海運国であった。

大正7年(1918年)11月、第一次世界大戦終結後、世界は大きな経済不況に見舞われ、日本もそれを免れ得ず、海運界や造船界も不況に陥った。

そこで日本政府は、深刻化する海運不況の救済策樹立のため逓信省に海事審議会を設置し「海運業及び造船業の維持振興に関する件」を諮問、審議会がスクラップ・アンド・ビルド方式の船質改善案を答申した。

昭和7年(1932)8月の第63臨時議会の協賛を経て実施されることとなった。その内容は船齢25年以上の老齢船約40万総トンを解撤し、それに見合う20万総トンの新造船に対して1総トン当り約50円の助成金を交付するというものであった。

この政策は、疲弊した造船界の救済や老齢過剰船腹の整理に止まらず、国産品の使用を義務付けて造船関連業の維持・振興を図り、優秀船による国防及び国際競争力の強化も図るという多様な目的を持つ点で、わが国の海運・造船史上、画期的な補助政策であった。

助成施設を有効に実施するための統制機関として船主協会及び造船連合会の会員から構成される社団法人船舶改善協会が同年(昭和7年)9月26日に設立された。当初、昭和9年度までの実施予定とされたがその後の関係業界からの継続要望もあり最終的には昭和12年度まで3次に渡り実施され、解体船は98隻、約42万2000総トン、新造船は48隻、約30万総トンという成果をあげ、新造優秀船によるわが国海運界の国際競争力は飛躍的に増大した。

第1次船舶改善助成施設 (昭7.10.1~昭10.3.29)

新造船実績 31隻(198,989総トン) 解体実績 94隻(計399,205総トン)

第2次船舶改善助成施設 (昭10.4.11~)

新造船実績 8隻(50,834総トン) 解体実績 2隻(計16677総トン)

第3次船舶改善助成施設 (昭11.6.1~)

新造船実績 9隻(50,891総トン) 解撤実績2隻(計6282総トン )

第1次~第3次の新造船、解体船の数量は、米田冨士雄著、西村勝巳編『現代日本海運史観』海運産業研究所、1978年刊に基づく。

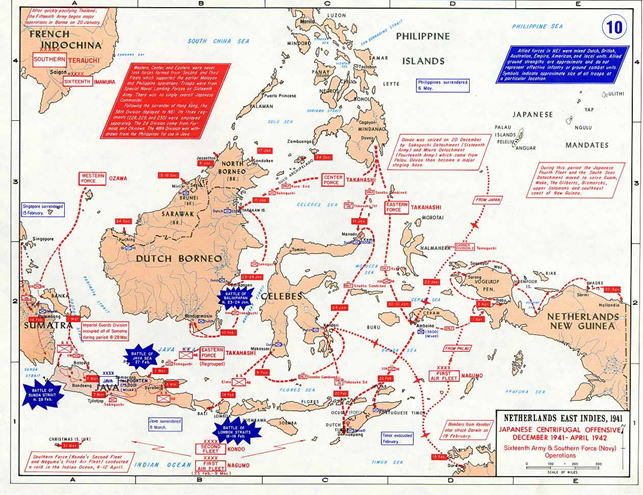

2.開戦直後の太平洋各地へ展開した輸送商船

太平洋戦争開戦直後、広大な太平洋・東南アジア各地域への陸海軍の兵員・兵器・糧秣等の輸送に徴用された商船の隻数は以下の通りである。

| ● | フィリピン上陸作戦(1941/12/22ルソン島上陸、1942/1/2マニラ占領) 138隻 |

| ● | ジャワ・バリ島上陸作戦(バリ島上陸1942/2/19ジャワ島各方面1942/3/1上陸) 99隻 |

| ● | ボルネオ島上陸作戦(1942/1/11タラカン、1/24バリクパパン、2/10バンジェルマシン) 42隻 |

| ● | マレー半島上陸作戦(1941/12/8北端上陸、42/1/ 31南端ジョホールバル突入) 26隻 |

| ● | チモール島・モルッカ諸島上陸作戦(チモール島1942/2/2上陸、) 24隻 |

| ● | スマトラ島・アンダマン諸島上陸作戦(1942/2/17パレンバン占領、1942/3/10アンダマン島作戦開始、3/30作戦完了) 23隻 |

| ● | ニューブリテン島上陸作戦(1942/1/ 23~2月) 12隻 |

| ● | グアム島上陸作戦(1941/12/10占領) 12隻 |

| 合 計 376隻(約190万総トン) |

出所:大内建二著「輸送船入門」光人社NF文庫 p.21、その他の資料

3.緒戦における輸送商船の損失

このとき徴用された商船は貨物船ばかりでなく客船や貨客船も含まれていた。貨物船の大多数は、上述の「船舶改善助成施策」により新建造された当時日本が保有していた世界を代表する大型高速の優秀船だった。

しかし、3ヶ月にわたる緒戦の侵攻作戦が大成功の下に終了したとき、投入された商船の12%に相当する53隻、約23万総トンを失っていた。

出所:Dutch East Indies campaign of 1941–42

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies_campaign

フィリピン・ミンダナオ島のダバオからオランダ領インドシナ(現在インドネシア)の島々へ空と海から侵攻を開始した。もう一つは、シンガポール方面からスマトラ島、ジャワ島へと空と海から侵攻した。

緒戦で商船53隻、23万総トンの損害(沈没)は大きい。しかし、日本陸海軍首脳部は、米国海軍基地ハワイ真珠湾奇襲攻撃、同時に、マレー沖海戦に大勝利、英国東南アジア植民地支配の中心拠点でありイギリス東洋艦隊の根拠地であるシンガポールを陥落させ、その後の進攻に対する楽観論が支配的となり、軍首脳部の念頭からは、商船隊の決して無視できるような数字ではない損害に対する反省や、それに伴う対策などは消え去っていた。

結局、戦時下において、商船隊をいかにして守り抜くか、その効果的な防衛策や戦時に於ける商船の効果的な運用方法はどうあるべきかなどについての、実戦経験からくる反省と効果的な対策が引き出されないまま以後の戦闘が展開されてしまった。

そして、この事態は日本海軍の中枢を支配していた「海軍力は敵艦隊撃滅を第一義とし、自国商船の護衛や敵商船の攻撃は二の次、三の次」とする思考とつながり、日本商船隊が壊滅的な結末を招いた直接的な原因となってしまった。

太平洋戦争は我が国有史以来の戦争の中でも、三つの極めて特異な性格を持った戦争であった。

第一に、戦場が、本国よりもはるかに遠隔の地であった。

第二に、大兵力の遠距離海上輸送とそれらの戦力の維持のために、武器弾薬や必要物資を遠距離海上輸送しなければならない。

第三に、この戦争と国力を維持するために、占領地から逆に大量の工業資源や燃料資源を日本まで遠距離海上輸送しなければならない。

したがって、この戦場と占領地を往復する海の大動脈、すなわち日本の生命線が断ち切られたときには、この戦争は成り立たず、日本は国力を維持することもできなくなる。

戦争には、兵站が重要である。国内でも海外でも日本軍はいつも短期決戦主義で、後方支援に対する深慮がなく、現地調達(掠奪)中心で戦争してきた。それに加えて太平洋戦争においては、その兵站を維持するためには、輸送商船の存在とその航行の安全を確保することが極めて重要であるとの認識がほとんどなかった。

出所:大内健二著『輸送船入門』光人社NF文庫 pp.22-23

昭和16年11月5日の御前会議に提出された鈴木貞一企画院総裁(陸軍中将で予備役へ)の報告書は、次のように記している。

「資源輸送用の300万トンの船腹は確保できる。したがって国力維持・造成のためには、今、開戦した方が有利である」

鈴木企画院総裁の報告はきわめて楽観的なものであったが、戦争開始とともに当然始まる敵の輸送船に対する攻撃、その結果としての損傷、損害(沈没)などの損耗量や率に対する考察がほとんどなされていなかった。

「NHKスペシャル・ドキュメント 太平洋戦争」取材班は当時陸軍省整備局戦備課の田辺俊雄氏(当時少佐)にインタビューした。

「開戦の決意をする最終段階で、いったい輸送船の損耗はどのくらいかということが議論になった。ところが、その時、海軍には調べた資料が何もないんですよ。それで資料を出せといったら、一夜漬けで10%程度の損耗率を出してきた。損耗率がそんなに低ければ、新造船や敵船の拿捕で補充はできる。戦争が続いても必要な輸送船は確保できることになる。開戦を決定するのに辻褄が合う数字なんだ。ところがその損耗率がまったくデタラメだった。戦争をはじめたら、とんでもない損耗率になってしまった。だいたい海軍は、輸送船のことなんか普段からぜんぜん研究していないんだから、彼らも正確なことが解らないんだ」

このとき、船舶損耗率を実際に算定したのは、(海軍)軍令部四課(補給担当)の土井美二大佐であった。

土井大佐の戦後の回想がある。

「昭和16年の10月末、軍令部第一課(作戦担当)の首席部員神重徳大佐が来て、『連絡会議において、戦時におけるわが国の船舶建造量と敵潜水艦による船舶喪失量の見込みが立たないため、開戦後の物資移入量の予想が立たず、国内における重要物資の生産・国民生活確保の見込みがつかない。これが原因で会議が纏まらないので資料がほしい』という。そこで『これは非常に困難である。こういう問題は、軍令部・海軍省などの関係者で委員会を作って徹底的に検討する必要がある』と述べたところ、『今となってはその暇がないので、とにかく一案参考のために作ってもらいたい』とのことであった」(戦史叢書『海上護衛船』)

突然の依頼を受けた土井大佐が苦肉の策として損耗率算定の根拠にしたのが、第一次世界大戦でドイツ潜水艦による英国船舶攻撃に関する資料であった。それによると、イギリス商船の損耗率は10%程度であったので、日本船舶の損害も同じ程度として60万トン前後と推定した。土井大佐の結論は次のような数字であった。

戦争第一年 60万から100万トン

戦争第二年 60万から80万トン

確かに撃沈される船の量を正確に見積もるのは極めて難しく、とても一日でできる仕事ではない。

それにしても、潜水艦の性能や、戦場である太平洋と大西洋の違い、アメリカとドイツの潜水艦の数の違い、日本と英国の海上護衛体制の違いなどについて正確な資料に基づく検討も加えないまま、被害率が同じと判断するのは非科学的というほかない。船舶損耗予想の数字は「研究成果」というよりは、むしろ「希望的観測」でしかなかった。

昭和十六年六月に海軍軍令部が作成した「現情勢下ニ於テ帝国海軍ノ執ルベキ態度」のなかで、船舶被害の見積もりを次のように算定している。土井大佐と同じ程度の被害予想である。

戦争第一年 80万~100万トン

戦争第二年 60万~80万トン

戦争第三年 70万トン

こうした低い予想の背景には、米国潜水艦に対する日本人の独善的な侮りがあった。

多くの日本人同様、上述の陸軍省整備局戦備課の田辺氏もその一人であった。

「米国人のような贅沢に慣れた国民が、潜水艦のような狭くて辛い環境の我慢できるはずがないと思っていました。日本の潜水艦は猛訓練で有名でしたし、米国潜水艦よりもはるかに優秀だと信じていました。第一、米国潜水艦があんなに輸送船を攻撃してくるなんて思いも及ばなかったんだ」

戦争が始まって実際の輸送船の損害は予想を桁違いに超えるものであった。

戦争第一年 96万トン

戦争第二年 169万トン

戦争第三年 392万トン

これは米国戦略爆撃調査団報告書によった数字である。

こうした一連の国力判断を受けて昭和十六年十一月五日、最終的に戦争か和平かを決定する御前会議が開かれた。そこで、鈴木企画院総裁は「船舶の損害は陸海軍共同の研究の結果であります」と報告した。

……

国の運命をかけたこの重要会議でも、結局海上輸送を巡る判断には何ら科学的・合理的な検討はなされることがなく、むしのいい楽観論がそのまま認められた。この日御前会議は「帝国国策遂行要領」を採択し、米国との「戦争を決意」することを決定した。

出所:NHK取材班編『太平洋戦争 日本の敗因1 日米開戦勝算なし』pp:38-43

太平洋戦争中の商船の損失(沈没)については、「戦没した船と海員の資料館」HP*1、日本殉職船員顕彰会HP*2、戦没船を記録する会HP*3などにその詳細がアップされている。

*1戦没した船と海員の資料館

戦没した日本商船

http://www.jsu.or.jp/siryo/sunk/

全日本海員組合「戦没した船と海員の資料」HPによれば、

戦争が終わった時、政府が発表した船舶被害の総数は、

官・民一般汽船 3575隻

機帆船 2070隻

漁船 1595隻

合計 7240隻

太平洋戦争中の戦没船員数については、

陸軍徴傭船:27,092名

海軍徴傭船:17,363名

陸軍配当船・海軍指定船:15,043名

社船:833名

合計:60,331名

上記の数字は(財)戦没船員の碑建立会が、碑の建立に先立ってまとめたもの。

碑が観音崎に建立された昭和46年3月以降、その後の調査による修正により60,608名が太平洋戦争による戦死者とされている。上記の数字は、当初作成された60,331名の名簿を基に作成されている。

*2太平洋戦争と戦没船員

http://www.kenshoukai.jp/taiheiyo/taiheiyo.htm

○わが国船舶(商船・漁船・機帆船)の被害と戦没船員

○太平洋戦争と海上輸送

○日本商船隊壊滅とその要因

○戦史に残る船員と輸送船の悲劇

○輸送船と運命をともにした多くの軍人

*3戦没船を記録する会「資料」

http://www.ric.hi-ho.ne.jp/senbotusen/siryo.html

大内健二氏は、その著『輸送船入門』で太平洋戦争中の日本商船の損害について次のように記している。

そして、日本商船隊の年度別喪失量(第1図)と太平洋戦争期間中の月別日本商船の喪失状況(第2図)で図示している(pp:16-17)。

| しかし三年九ヶ月にわたる戦争が終結したとき、日本商船隊は2568隻、843万総トンの商船を失い、終戦時に残っていた商船はわずかに1217隻、134万総トンに激減、その中でも運航が可能な船はわずか80万総トンに過ぎなかった。 戦時中の船舶の大消耗を補うために、1942年から1945年までに戦時急増の各種の「戦時標準設計型船(戦標船)が多数建造された。その数は1340隻、338万総トンという膨大なものであった。 しかし、その実態は戦時の大量の消耗を勘案し、建造期間を極端に短縮し、資材を限度一杯まで節約し、極端な簡易構造に基づいた耐用年数わずか一~二年を想定した粗悪船でしかなく、その大半も戦禍に逢って沈んでしまった。 この戦争で日本商船隊の運航を支えた乗組員の数は約七万一千人とされているが、そのほぼ半数にあたる三万五千人以上(一説には四万六千人とも)もの乗員が人知れず南溟(南方の大海)の海に没している。彼等の犠牲率は50%近くに達している。 この数字は太平洋戦争中の日本陸海軍全将兵の犠牲率19%(参加将兵数986万人、犠牲者187万人)と比較した場合、商船乗組員がいかに凄まじい犠牲を強いられていたかが分かる。 第二次世界大戦に於ける世界の商船喪失量 (100総トン以上の商船)

イギリスはドイツ海軍潜水艦(Uボート)の攻撃の矢面に立たされ、商船隊は激闘に次ぐ激闘を強いられていたのは日本の商船隊と全く同じであるが、日本と全く異なる背景があった。 素早く戦時急造の貨物船の大量生産に着手したこと、早い時期に多数の護衛艦艇の建造に着手したこと、アメリカと協同でドイツ潜水艦攻撃用の最新兵器を次々に開発して実用に供したこと、戦闘で得たデータを即座に分析、解析して新しい攻撃手法を開発し採用していった。しかし、イギリスを立ち直らせた最大の背景はアメリカの強大な工業生産力であり、大量の護衛艦艇や貨物船が貸与・供与された(レンド・リース法:Lend-Lease Acts武器貸与法)ことであった。 これらの総合力によって戦争後半からはドイツ潜水艦の活動を封じ込め、商船の損害を激減させた。 太平洋戦争中の日本の商船の損害は、戦争が進むにつれ急増の一途をたどり、敵の攻撃に対して有効な手段を見いだせないままに、貴重な財産である多数の商船をむざむざと失うことになった。 出所:大内建二著『輸送船入門』pp:17-20 |

喪失隻数について、各資料で相違があるのは、船舶(総トン数)についての各資料における定義が異なることに起因する。

開戦(真珠湾攻撃・シンガポール攻撃)と同時に東南アジアの資源地帯を迅速に占領する。石油をはじめ鉄、アルミ、銅その他の鉱物資源を日本に輸送し、工業生産を拡大し、アメリカと長期持久の戦いできる国力態勢を確立し、それを維持する。その間にドイツがヨーロッパで勝利すれば、日本は有利な条件で講和ができるであろう、と独りよがりに考えていたことである。

当時、日本が持っていた輸送船は約600万トン。陸海軍や所管の逓信省の計算の結果、国力造成と最低限度の国民生活維持のためには、少なくとも300万トンの物資輸送用(民需用)の船腹が必要とされた。その一方で、戦争になれば戦場は広大な太平洋であり、陸海軍は兵員や武器を運ぶために大量の輸送船が必要となる。そのために、徴用船を300万トン以内に抑えることが長期戦を戦うための必要条件とされた。

ただ、開戦当初は南方への進攻作戦を行うのでそのために300万トン以上の船舶を徴用する必要があり、一時的に民需用船舶300トンの最低限を割ることになる。しかし、陸海軍とも作戦が完了する六ヶ月後には必ず徴用した船舶を民需用に戻すので、国民は六ヶ月だけ我慢すればうまくいくということになった。

しかし、その楽観は開戦後六ヶ月過ぎた昭和17年6月5日から7日のミッドウェー海戦で、日本海軍は機動部隊の空母4隻と重巡洋艦1隻沈没、重巡洋艦1隻大破、駆逐艦1隻中破、戦死3057名(航空機搭乗員戦死者110名)の大損害を受け、太平洋戦争における主導権を失ったのである。

このように膨大な数の輸送船舶と船員が失われた原因は、開戦前の政府・日本陸海軍に情勢判断について、あまりにも楽観的な空気が充満していたこと、そして第一次世界大戦という「総力戦」の戦いについて謙虚に学ぶ姿勢がまったくなかったことに因る。

太平洋戦争開戦直前になって、開戦後の船舶損耗率について、事前調査もなく、泥縄式・一夜漬けで、第一次大戦中のヨーロッパの船舶損耗率を参考にして、でっち上げた数がそのまま御前会議に報告された。

中国大陸を背にして太平洋に浮かぶ群島国家日本が、米国の戦争実力について調査・考究することなく、むしろ侮りと独りよがりの楽観主義で開戦の決意をしたことが開戦後半年を経て、ミッドウェー海戦における大敗という深刻な事態となっていった。

日本海軍首脳部は「艦隊決戦」で、艦隊同士の決戦で敵を撃滅することこそ海軍の使命であると考え、主力艦を中心とする連合艦隊の諸艦の整備・増強こそが重要であり、輸送船舶・船団の護送などは二の次、三の次ぎと軽視された。それは、満州事変から支那事変へと戦線の拡大・膠着により、国力・経済力が疲弊し、護衛艦艇の整備などを連合艦隊の整備・増強と平行して行えるような状態にもなかった。

しかし、戦争の長期化に備えての資源・物資を海外から調達して日本に輸送する必要にも迫られていた。

そのため、日本海軍は太平洋戦争勃発のおよそ半年前、昭和16年(1941年)中頃からようやく多数の護衛艦を建造する計画を立て、同年7月にとりあえず30隻の海防艦の建造計画を具体化した。

しかし、護衛艦の目的・任務を、明確に把握していない海軍が考えた護衛艦のモデルは、北北方領土の防衛のために建造された海防艦であった。小型で小回りが利き、ある程度の兵装を備え、潜水艦に対する攻撃力も兼ね備えた典型的なモデルがこの海防艦であると考えた。

海軍が建造を計画した三十隻の海防艦は、原型の海防艦を南方ルートの使用に耐え得るように設計変更されたものではあったが、急速建造ができる構造ではなかった。

日本海軍が初めて「海上護衛」を制度上に位置付けたのは、開戦後の昭和17年(1942年)4月であった。この制度により、連合艦隊の指揮下に第一、第二護衛艦隊が組織されて組み入れられた。

第一護衛艦隊は日本と台湾、フィリピンを経由してシンガポール方面を結ぶ、日本の大動脈を航行する輸送船を護衛する。第二護衛艦隊は、日本とマリアナ、トラック島を経由し、ニューギニア島、ソロモン諸島方面とを結ぶ海上交通路を航行する輸送船を護衛する。

しかし、この両護衛艦隊に配置された艦艇は、航洋性にも疑問があり、長距離の護衛任務には不向きとおもわれるような小型艦艇や旧式駆逐艦が多数を占め、ある程度の戦闘力を持つ掃海艇や水雷艇あるいは正規の駆逐艦などは少数であった。

しかし、開戦から約一年ほどについては、アメリカ海軍の潜水艦隊には様々な問題があり、その活動自体が不活発であったことは、日本の弱体な護衛艦隊に幸いした。

昭和18年(1943年)に入ると、アメリカ海軍の潜水艦の増備、新型魚雷の開発・増産、潜水艦にレーダーの設置、搭載する通信設備の改良、狼群戦法の導入、集中的に商船攻撃を行うという基本方針などによって、日本の商戦の被害は激増の一途となる。さらに陸地発進の爆撃機や機動部隊の艦上機の攻撃の増加も日本商船の消耗に拍車を掛けた。

日本海軍に本格的な海上護衛専門の艦隊が設立されたのは、商船の損害が危機的様相を呈してきた1943年11月である。あまりに遅きに失した施策であった。

このとき設立された海上護衛司令部(通称:海上護衛総隊)は連合艦隊と同格の位置付けにあり、連合艦隊とは切り離して独自の行動が取れることになっていたが、実際にはその後も連合艦隊の直属組織的な扱いに終始し、ここでも官僚的な姿勢が大手を振って、海上護衛総司令部が本来第一義とすべき船団護衛の任務がその後も十分に発揮されない経緯をたどった。

海上護衛総司令部が設立されたとき、配属された艦艇は95隻であった。これらの中で船団護衛のため長距離遠洋航海にまがりなりにも適用でき、しかも対潜水艦攻撃が充分に行い得る艦艇は52隻であった。

その後、海上護衛総司令部には、護衛航空母艦4隻が編入され、新造された海防艦も順次配属されていったが、その後の戦闘による護衛艦艇自体の損失も加わり、海上護衛総司令部は最後まで船団護衛機能を発揮できずに終わった。

出所:大内建二著『輸送船入門』pp:100-102

5.太平洋戦争開戦初期のアメリカの戦略

「NHKスペシャル・ドキュメント 太平洋戦争」取材班は、開戦の直前1941年11月26日、当時の海軍作戦部長ハロルド・R・スタークがアジアの潜水艦隊に当てた極秘の作戦命令書を、ワシントンのアメリカ国立公文書館で発見した。

その作戦命令書の概要は次の通り。

「もし、日米間で本格的な戦争が発生した場合は、極東の当該区域内では枢軸国の船舶に対して、潜水艦と航空機による無制限作戦を実施すること。ここでいう当該区域とは、北緯30度・東経122度と北緯7度・東経140度を結ぶ線の南側・西側を指し、これを『戦略地域』と宣言する」

無制限作戦とは「たとえ武装していない商船でも、船員や乗員の安全など、一切お構いなしに、手当たり次第警告なしに撃沈する」という戦法である。

もともと商船の船員や船客は非戦闘員であり、もし商船を撃沈するときは、非戦闘員を全員安全な陸上とかボートに避難させてから沈めることが国際法上の規定であった。

ところが第一次世界大戦ではドイツのUボートが無制限潜水艦作戦を連合軍の商船に対して行い、多数の民間人が犠牲になった。このため、戦後1930年のロンドン条約で潜水艦に対する使用制限の規定が設けられ、無制限潜水艦作戦は禁止されることになった。この規定には世界の主要国ほとんどが参加し、ロンドン条約の軍縮条項が失効した後も、有効であった。

アメリカ海軍は日露戦争直後に、早くも日本に対する戦争計画を立案していた。これは「オレンジ計画」と呼ばれ、日本を海上封鎖し、資源を断ち、いわば〝兵糧責め〟によって経済的に孤立させることを基本戦略としていた。計画は念入りな研究が加えられてたびたび改定され、1939年には「レインボー5」として完成され、ルーズベルト大統領の承認を得ていた。そしてこの計画を実行するには、無制限潜水艦作戦が最も有効であるとアメリカ海軍は判断していたのである。

戦後、多くの文献はアメリカの「無制限潜水艦作戦」は、日本が国際法を無視して、宣戦布告をしないで真珠湾攻撃を行った報復として実施してきたと説明してきた。実際は、アメリカ海軍は開戦前から予め決めていたことがこの命令書の発見で明らかになった。

真珠湾攻撃の三時間後、アメリカ海軍は直ちに「無制限潜水艦作戦」を指令した。

真珠湾攻撃によってアメリカ太平洋艦隊の戦艦部隊は、ほぼ壊滅していたことから、否応なく潜水艦が日本に対する反撃の先頭に立つことになった。真珠湾やオーストラリアのブリスベン(Brisbane)の基地に配備されていた51隻のアメリカ潜水艦隊が、日本戦を求めて太平洋に散っていった。

出所:NHK取材班編『太平洋戦争 日本の敗因1 日米開戦勝算なし』pp.70-73

第二次世界大戦中にはブリスベンにはアメリカ軍が駐屯し連合国軍の太平洋南西部での活動の中心的な役割を担い、AMPビルディング(現在のマッカーサーセントラル)には連合国太平洋司令官 ダグラス・マッカーサーにより連合国軍太平洋司令部が置かれた。当時およそ100万人のアメリカ軍部隊がオーストラリアに駐屯し、太平洋南西部での行動の拠点となった。

出所:ウィキペディア

6.欠陥魚雷に苦しむアメリカ潜水艦

海戦初期、アメリカ潜水艦の攻撃には大きな欠陥があった。魚雷が質量ともに著しく劣っていたのである。

第一に、魚雷そのものの数が不足していた。それは日本軍の予想もしなかった戦果が原因であった。

日本海軍は開戦早々の12月10日、アメリカ軍のアジア艦隊の根拠地、フィリピン・マニラ近郊のキャビテ港を爆撃した。このとき、魚雷格納庫に爆弾が命中、一挙に魚雷233本を破壊した。

この影響は大きく、潜水艦隊がオーストラリアのフリーマントルに基地を移してからも、およそ一年間、アメリカ潜水艦は魚雷の不足に悩み続けた。

NHK取材班はアメリカ海軍エリィ・T・リーヒ元提督に面談した。

「魚雷がたりないので、目標は荷物を満載した大型船に限定された。空船や中型以下の船は、たとえ絶対撃沈できる好条件でも攻撃は禁止されていた。

さらに、日本近海にしばしば潜入していたアメリカ潜水艦ティランテ(Tirante)副艦長エドワード・L・ビーチに面談した。

「魚雷がなくてすることがないので、機雷を敷設してまわったこともあった。長崎沖へ行って機雷をこっそり仕掛けた。二隻の日本船が機雷に触れて沈没した。しかしじっと何もしないで待っているだけというのは潜水艦乗りとしては情けない気分だった」

第二は、魚雷の性能の悪さである。

昭和18年(1943年)7月24日、中部太平洋トラック島西方でパトロール中のアメリカ潜水艦ティノーサ(Tinosa SS284)が、単独航行していた大型改造タンカー第三図南丸(19,000トン、徴用前は日本水産の捕鯨船)を発見。直ちに魚雷4本を発射、命中したのに爆発しない。艦長は慌てて今度は目標の後ろに回り2本発射。これは爆発して目標は停止。今度は目標の側面に回り込んで合計9本魚雷を撃って命中させたがことごとく不発。ダスピット艦長は今にも泣きそうな顔をしていた。

この事件の前に、潜水艦の艦長で魚雷が不発だったと報告したために上司から嘘つき呼ばわりされて艦長を解任された人が多数いた。

結局「ティノーサ」は計15発の魚雷を発射し、13発が不発という惨めな結果に終わった。第三図南丸は沈没をまぬがれ、軽巡洋艦「五十鈴」に曳航されて無事トラック島に入港した。

「ティノーサ」にとって魚雷の不発による攻撃失敗は、このときがはじめてではなかった。

ダスピット艦長は、この攻撃の詳細な戦闘記録を作成して太平洋艦隊司令部に提出した。

当時アメリカ軍が使っていた魚雷は「マーク14型魚雷」で、これには「マーク6型起爆装置」がついていた。

ダスピット艦長はこの起爆装置に疑問を持ち、残った魚雷を真珠湾の基地に持ち帰った。しかし、検査をしても異常はない。そこで潜水艦隊司令官チャールズ・A・ロックウッド中将はニミッツ太平洋艦隊司令長官の特別の許可を得て、垂直に切り立った断崖を目掛けて魚雷発射実験を行った。やはり魚雷は不発であった。

魚雷は回収され原因が究明された結果、ダスピット艦長の推測通り、起爆装置が原因であることが解った。

魚雷の起爆装置は先端にあって標的にぶつかった瞬間、衝撃によって発火爆発する仕掛けであった。しかし実際は、起爆装置は鋭敏すぎて命中前に爆発したり、真正面から標的に当たったときは衝撃が大きすぎるために爆発しなかったり、まちまちであることが解った。

アメリカ軍の魚雷の欠陥は、これだけではなかった。深度調整装置もデタラメだった。

通常魚雷は適当な深度を保って命中しないと、早く爆発してしまったり、爆発しなかったりするものなので進むものもあり、正確に操作しても敵船の船底の下を通過してしまうことがたびたびあった。こうした攻撃の失敗で、アメリカ潜水艦隊の士気は低下していった。

ロックウッド中将は、深度調整装置や起爆装置の不良を示す実験結果をもって、魚雷の改善を促すべくワシントンの海軍兵器局に赴いた。しかし海軍兵器局の技術者たちも頑固で、なかなかその事実を認めようとしない。

海軍兵器局は「原因はヘタクソな艦長の狙い方にある」と反論する。

実際、不発なのは自分のヘタクソだと思い、乗組員の信頼を失って転属を希望する艦長も相次いだ。

あくまで原因は欠陥魚雷と信ずるロックウッド中将は、ニミッツ太平洋艦隊司令官へ意見具申、ニミッツはロックウッドの意見を容れて磁気起爆装置の使用を禁じるよう指示、魚雷の問題は太平洋艦隊と海軍兵器局の対立という深刻な事態にまでもつれ込んだ。

アメリカ海軍とのトップ、キング作戦部長がこの問題に介入、海軍兵器局に魚雷に関するデータをすべて再点検するよう指示した。こうした紆余曲折を経て、海軍兵器局も次第に魚雷の欠陥を認めるようになっていく。

この第三図南丸は、昭和19年2月17日、アメリカ軍のトラック島大空襲で撃沈された。戦後の昭和26年に、およそ半年を掛けて引き揚げられ、日本に戻り、大修理と改造の結果、捕鯨船「図南丸」として再建された。その後南氷洋で活躍、戦後の捕鯨復興に大きな貢献をした。

出所:NHK取材班編『太平洋戦争 日本の敗因1 日米開戦勝算なし』pp.76-84

アメリカ軍の欠陥魚雷に対する潜水艦艦長の報告に基づいて、上司である潜水艦隊司令官ロックウッド中将がニミッツ太平洋艦隊司令官の特別許可を得て、魚雷起爆装置や深度調整装置の不良を示す実験結果を持ってワシントンの海軍兵器局に赴き改善を促した。海軍兵器局もその事実を認めようとせず、最後は米国海軍トップのキング作戦部長がこの問題に介入して、データの再点検を指示し、海軍兵器局も兵器改善に取り組む。

アメリカらしい問題解決の科学的思考の積極的な実践がなされたことを知る。

日本陸海軍にはこのような科学的実践があったのだろうか。現場の問題提起に対して、このように積極的に解決のために上位将官連中は行動したのだろうか。

さまざまな戦記を読む限りそのような記述は見当たらない。

いたずらに皇軍思想・皇軍精神力を強調し、科学的合理的な考え方のアプローチはせず、上官の顔色を窺い、その場の空気に自分を合わせるだけの組織内の立身出世だけを求めていた将官が大半であったのではないか。

第三図南丸については、筆者の少年時代、南氷洋での捕鯨で活躍し、戦後の食肉不足時代、肉といえば鯨肉が当たり前で、鯨肉で育った記憶が蘇る。第三図南丸の数奇な運命が戦後は日本の復興に貢献している。

|

戦後、南極海での捕鯨を再開した日本水産が高性能な捕鯨母船を必要としたため、第三図南丸が再就役可能か調査が行われ浮揚可能・修理可能の判断が下された。昭和26年(1951年)に浮揚され、日本まで曳航されて、播磨造船所(現・IHI)で修理がおこなわれた。なお、浮揚させる時は陸から引っ張ったりせずに日本から来た船だけで浮揚に成功させている。これは国内で撃沈された艦船の浮揚・解体で、高い技術を持っていたからできたことである。 第三図南丸は捕鯨母船としての再就役にともなって、図南丸、第二図南丸は戦没していたため船名を図南丸と変更し、再び南極海での捕鯨に従事することになった。タンカー改装の橋立丸に替わって第6次南氷洋捕鯨(1951/52年漁期)から日本水産の母船として出漁している。1971年に広島県呉市の対岸、江田島で解体された。 昭和21年(1946年)には、南氷洋捕鯨が再開始され、食肉供給源および鯨油輸出による外貨獲得源として重要産業となった。捕鯨船団は急速に拡充され最大7船団に達し、1950年代の終わり頃からは世界最大の捕鯨国となった。 戦前は国際的な捕鯨管理枠組みには参加していなかったが、戦後に国際捕鯨委員会(IWC)が設置されるとこれに加盟した。 捕鯨船団の構成はさまざまであった。最盛期の代表例として日新丸船団の場合は次の通りであり、数万トンに達する大船団であった。 捕鯨母船日新丸(16,811トン) - 捕獲したクジラの解体作業を行う。 付属捕鯨船12隻 - 600~700トン級。うち探鯨船1隻、曳鯨船2隻で残りはキャッチャーボート 鯨肉冷凍工船3隻 - 計2万総トン 冷凍鯨肉運搬船6隻 - いずれも1000トン級 タンカー(13,155トン) - 給油船と鯨油運搬船を兼ねる。 技術的発展としては、昭和26年(1951年)に「平頭銛」が開発されたことや魚群探知機の導入などがある。先端が平らな平頭銛は水中での直進性に優れ、浅い角度で命中した時の跳弾も少ない銛で、日本海軍が開発した九一式鉄工団徹甲弾の技術が応用されていた。 操業は資源の減少により対象種をシロナガスクジラからナガスクジラ、さらにイワシクジラやクロミンククジラへと移しながら継続されたが徐々に縮小され、昭和51年(1976年)には水産会社ごとの操業は断念されて日本共同捕鯨株式会社に統合された。昭和57年(1982年)にIWCで商業捕鯨停止が決議されると、後に日本もこれを受け入れて、昭和61年(1986年)に南氷洋での商業捕鯨としての母船式捕鯨は完全停止された。それ以後日本は調査捕鯨に切り替えて続けている。 出所:ウィキペディア |

太平洋でアメリカ潜水艦が不振に喘いでいた頃、大西洋ではドイツの潜水艦攻撃が猛威を振るっていた。

アメリカは当時、石油をコロンビア、ベネズエラなどの南米諸国や、南部のテキサスなどの油田から、カリブ海、大西洋の東海岸沿岸を経由して東海岸の大工業地帯に輸送していた。これらの石油を運ぶタンカーは、ほとんどの場合、護衛船のない単独航行であった。このタンカーを、Uボートが待ち伏せ、次々に狙い撃ちにしたのである。

1942年(昭和17年)前半の6ヶ月だけで、アメリカの喪失船舶は580隻、300万トンという莫大な量にのぼった。Uボートにとってはまさに「黄金時代」であり、ドイツ潜水艦の艦長たちは、「アメリカの狩猟シーズン」と呼んで互いの大きな戦果を自慢し合ったという。

この頃のアメリカ軍は無警戒で、夜間にも船舶は平時同様に航海灯を付けており、沿岸都市はイルミネーションで輝き、灯台も灯標を付けっぱなしであったという。

さらにアメリカ商船は無電で船の位置などの情報を打電し続けた。海軍は護衛艦の行動予定や飛行機の哨戒に関する情報まで無電で流していた。Uボートはこれらの情報を得た上で、日中は航路から外れた海底に潜んで待機、夜になると航路の真ん中に移動して商船を攻撃した。

こうしたUボートによる通商破壊作戦の恐ろしさは、第一次世界大戦のイギリス、ロシアの苦戦によって検証済みであった。第二次世界大戦でも、1939年の開戦早々からカール・デーニッツ提督の指揮下、ドイツのUボート艦隊は大西洋でイギリスの輸送船団をさんざん苦しめていた。このために、イギリス経済は瀕死直前まで追い詰められていた

このことはアメリカも良く分かっていたはずで、参戦前にUボート対策に国を挙げて取り組んでいたイギリスに使節団まで送ってそのノウハウを学んだにも拘わらず、この時点まで何の対策も準備していなかった。

米国海軍の認識不足がもたらした明らかなミスであった。このあたり、日米とも「潜水艦によるシーレーン破壊作戦の脅威」に対する現実的な認識がたりないことは共通していた。

出所:NHK取材班編『太平洋戦争 日本の敗因1 日米開戦勝算なし』pp.94-96

Uボート攻撃による損害が大きくなり、米国国内では、東部海岸の大都会がガソリンや電力の不足が深刻な問題となった。灯油やガソリンの配給切符の窓口には長蛇の列ができた。当然市民の強い不満が噴出、世論は海軍の無策を非難した。

事の重大さを感じた海軍トップのアーネスト・キング大将(作戦部長、太平洋艦隊と大西洋艦隊の双方の司令官の上に立つアメリカ海軍トップ)自らが、陣頭指揮を取って本格的なUボート対策に乗り出した。

先ず失敗を率直に認め、原因を曖昧にしないで客観的にしかも徹底的に追及し、合理的な対策を考案し、どんどん実行に移して敵を克服していく。

大被害の最大の原因は、護衛艦の不足にもとづく輸送船の単独航行であった。

しかし、アメリカ海軍は第二次世界対戦参戦前に、護衛空母や旧式駆逐艦も含めて護衛艦280隻を持っていた。

しかし、これらの護衛艦はすべてアメリカから大西洋を渡りイギリスに至る輸送ルートの護衛に充てられていた。

キング大将は、護衛専門の駆逐艦の大量建造を命じるとともに、1942年8月、輸送船の単独航行を禁止し、「コンボイ(Convoy)」(護送艦隊に守られた大船団)を組んで航行することを命じた。

護衛専門の駆逐艦はソナーなどの対潜水艦用の新兵器が備えられた最新鋭の艦艇であり、これをキング大将は、これを1942年初めからわずか8ヶ月の間に200隻も建造させた。

米国の国力に比べて日本の国力の差が著しく劣る戦力兵器の驚異的な充実である。こういう国力の差を日本陸海軍指導部は開戦にあたって真剣に検討することはなかった。実に甘い独りよがりな楽観的な考えでアメリカとの戦争に立ち上がったといわざるを得ない。

次ぎに、キング大将は、1943年春、「第10艦隊」を新たに創設する。キング大将直属の対Uボート作戦専門の極秘部隊、タスクフォース(task force)であり、米海軍内部では直接所属する艦艇を持たない「艦艇なき艦隊」とも呼ばれていた。その主な任務は、Uボートの暗号解読情報を収集してキング大将に伝えることであった。

大西洋に展開しているUボートは指定された時間に浮上してドイツ軍司令部の暗号電報を受信・交信して、作戦を行っていた。これを英米共同でいち早くキャッチして解読し、先手を打とうというのである。

ワシントンの司令部には、アメリカ軍が解読した東部大西洋の情報と、リバプールにあったイギリス軍の暗号解読班の西部大西洋の情報が解読後、数時間のうちに送られた。

これによってUボートの作戦海域が解ると、司令部から直接電報を「コンボイ」に打って、危険海域を避けて航路をとるように指示した。そして、危険海域にはUボート攻撃専門の航空機を急行させて、気付かないで浮上してくるUボートに頭上から爆弾の雨を降らせて撃沈した。

キングはこうした航空機も取り込んだUボート攻撃専門の艦隊まで編成した。「ハンター・キラー部隊」「サポート・グループ」と呼ばれた艦隊で、対潜航空機を搭載した護送空母と駆逐艦を組み合わせて編成された。

さらに、ニューファンドランドやアイスランドなどの島々にも航空基地を整備し、どこからでもUボートの出現した海域に直ちに航空機が直行できる態勢を整えていった。

Uボート側からすれば、制海権も制空権も完全にアメリカに握られたのである。この暗号解読に基づいた正確な航空攻撃はUボートに大打撃を与えた。

アメリカ・イギリス軍は情報戦争の駆け引きも巧妙であった。暗号をすでに解読していることをドイツ軍に気付かれないように、ときにはUボートが待ち伏せていることが解っている海域に、あえて「コンボイ」を行かせる囮作戦も展開した。もちろんそのときは護衛艦艇・航空機などで防衛を固めて行く。

そのためドイツのUボート艦隊は自分たちの複雑な暗号が解読されていることに長く気付かず、暗号コードを変えなかったため、連合軍の作戦はまんまと成功した。

対策はこれだけに止まらず、対潜水艦作戦を研究する専門機関「対潜水艦作戦研究調査団*」も設けられた。

*Anti-Submarine Warfare Operational Research Group)

ワシントンに本部があったが、実戦部隊にもメンバーは配属されていた。メンバーは軍事とは無縁の物理学者や生物学者、数学者などで構成されていた。これは軍人だけでは専門的だが、それだけに視野の狭い見方に拘束される危険があるために取られた措置で、それぞれの専門分野からの自由な視点で兵器や戦法について検討・提言を得て、改善を進めようという狙いがあった。

戦争は軍人がするものと決めつけ、軍人主導で作戦も組織も兵器開発なども進めた結果、至るところで視野狭窄に陥り、結局時代遅れになっていった日本とは大きな較差がある。自由な発想と議論が認められない組織には進歩がないということを改めて教えてくれる好例である。

出所:NHK取材班編『日本の敗因1 日米開戦勝算なし』pp:100-102

対Uボート作戦に勝利

アメリカの合理的な対策の積み重ねの結果、アメリカの輸送船被害は短期間のうちに急速に減少した。

1943年初めには一年前の十分の一にまで減少、Uボートはアメリカ東海岸、カリブ海での襲撃を断念し、北大西洋に去った。

これによって、連合軍の兵器廠であるアメリカの工業力は何の妨害も受けることなくフル活動し、膨大な物資・兵器が計画通り生産・輸送されて、ヨーロッパやアジアで戦う同盟国に届けられることになった。

Uボートとの戦いを研究しているフィリップ・K・ルンデバーグ氏(戦時中Uボート攻撃部隊の駆逐艦の将校として作戦に従事し、戦後サミュエル・モリソン博士と共同でUボートとの戦いを研究し『モリソンの太平洋海戦史』*を著した)は語る。

*モリソンの太平洋海戦史 単行本 – 2003/7 光人社

「アメリカ軍がUボートを撃退することが出来た最大の理由は、コンビネーションにあると思う。Uボートの行動を探知する暗号解読、それにもとづいて動くコンボイ(輸送船団)、さらに対潜航空機や駆逐艦の優秀なソナーやレーダーなどの感知システムを使っての反撃。一連の攻撃と防御のシステムはみごとに結合していた。急所を突いたひとつひとつの対策が、綜合的に行われたからこそ短期間で危機を脱することができたのだ」

さらにアメリカはドイツの潜水艦の戦法を学び、後年これを太平洋での日本軍との戦いに生かしたのである。

そのUボートの戦法はデーニッツが考案した戦法で、ルーデル・タクティク(Rudertaktik:集団戦法)と呼ばれるものである。第一次世界大戦でドイツ海軍はUボートで連合軍の商船を多数撃沈したが、これに驚いたイギリス海軍は、護衛艦を伴ったコンボイを組んで航行し始めた。このためUボートも単独では攻撃が難しくなり、降伏の一歩手前まで追い詰められた大英帝国は辛うじて危機を脱した。

第二次世界大戦が起こり、再びUボートによる通商破壊作戦が始まると、10~15隻のUボートで集団を組んで攻撃する戦法を考えた。これは潜水艦群を幅広い凹面形に展開し、その中に敵の船団を包み込むようにして攻撃するというものである。

まず最初に敵を発見したUボートは、後退しながら味方の全Uボートに敵の位置を知らせ、情報を得た各Uボートは船団の側面や後方から、まるで大きな罠の口を閉めるように襲いかかるという戦法だ。この戦法は連合軍を苦しめた。本格的な対潜航空機が登場するまで、この戦法によってUボートは大西洋の戦いで優位を占めていた。

アメリカ潜水艦は1943年4月頃から太平洋で、この戦法をそっくり真似た作戦を開始した。

太平洋での日本軍の船団は、多くて10隻程度と大西洋に比べてはるかに少なかったから、アメリカ潜水艦は普通三隻で一チームを作って作戦行動をしていた。アメリカ軍はこれをウルフ・パッキング(Wolfpack:狼群戦法)と呼んだ。この頃、アメリカ潜水艦は最新鋭のレーダーや無線電話を装備していた。そのため攻撃中も潜水艦同士が密接に連絡を取りつづけ、逃げ惑う日本船団を追い詰めて挟撃する戦法をとっていた。輸送船が魚雷を二方向から受けて双方とも回避するのは、事実上不可能であった。しかもアメリカ軍は夜間でもこうした攻撃が可能であったから、魚雷の発見を相変わらず目視に頼っていた日本輸送船は為す術がなかった。

出所:NHK取材班編『日本の敗因1 日米開戦勝算なし』pp:102-105

米国海軍も第一次世界大戦におけるUボートの活躍について、参戦前にイギリスに使節団まで送ってそのノウハウを学んだにも拘わらず、アメリカ東海岸におけるタンカーの大損害を受けてようやく立ち上がった。

そして、民間企業や学者などとの共同作業で、魚雷の改造、最新鋭のレーダーや無線電話の開発、潜水艦への装備、護衛艦艇の増強、コンボイ(大船団)輸送体制を確立した。

ドイツのUボートのルーデル・タクティク(Rudertaktik:集団戦法)を撃破するために、ドイツ海軍の暗号を解読し、護衛空母と対潜戦闘機と優秀なソナーやレーダーなどを駆使する駆逐艦とのコンビネーションなど、総合力を発揮して短期間に危機を脱することができた。

そして、太平洋における日本の輸送船団に対して、それらの力をフルに発揮させたのであった。

日本海軍はミッドウェー海戦(1942年6月5日~6月7日)で、連合艦隊の主力である航空母艦4隻(赤城、加賀、蒼流、飛龍がそれぞれ大破後自沈)と損失艦載機289機、そして多くのベテラン搭乗員多数を一挙に失った。

真珠湾攻撃の成功に勝ち誇った日本海軍は、そのわずか半年後に、ミッドウェー海戦で大敗北を喫し、これが戦局の転換点となり、それ以後、制海権と制空権は次第にアメリカ側に移っていった。

8.ガダルカナル島攻防戦 戦争経済崩壊の一里塚

ミッドウェー海戦から二ヶ月後、ソロモン諸島ガダルカナル島の戦い(1942年8月7日~1943年2月7日)がはじまった。

1942年6月、ミッドウェー海戦で大敗した日本軍は、米濠遮断作戦のためのソロモン諸島の制空権確保のためガダルカナル島に飛行場を建設することになった。

1942年7月1日、海軍飛行場設営隊を上陸させ、14日から設営大本隊を以て飛行場建設作業を開始し、8月5日には完成の予定であった。

この作戦は、陸軍は太平洋への戦線拡大を懸念して消極的であったが、海軍が積極的で、オーストラリアを孤立させるということで陸海軍の見解が一致して実行されたのである。

7月、現地諜報員より日本軍の行動を察知したアメリカ軍は、対日反攻作戦「ウォッチタワー作戦(Operation Watchtower)」を発令した。

日本軍のガダルカナル島飛行場が完成間近の8月7日、アメリカ海軍は猛烈な艦砲射撃とともに第1海兵師団11000人が上陸した。

これ以後、第一次ソロモン海戦(8月8日~19日)、イル河渡河戦(8月18日一木支隊上陸~8月25日)、第二次ソロモン海戦(8月23日~24日)、第1次総攻撃(川口支隊8月末までに上陸~9月27日)、第二次総攻撃(10月初旬百武中将以下の第17軍戦闘司令部、第2師団が上陸、10月26日作戦中止)、南太平洋海戦(10月26日)、第三次ソロモン海戦とアウステン山周辺での戦い(11月10日、第38師団長佐野中将率いる先遣隊上陸、14日に師団主力の輸送が開始、1943年1月15日、アウステン山陥落)、日本軍撤退(1943年2月1日から7日にかけて、撤退作戦)で日本軍はガダルカナル島から撤退した。

「撤退」ではなく「転進」と言う言葉が日本軍ではじめて使われた。

ガダルカナル島への兵員・武器・弾薬・食糧その他の補給のため多数の輸送船が動員された。

しかし、ガダルカナル島に日本軍がほぼ完成させた空港は8月7日未明に上陸したアメリカ軍に占領され、8月12日、ヘンダーソン飛行場と命名されて、約2週間で滑走路1100m一本が完成、8月20日には護衛空母ロングアイランドによってF4F艦上戦闘機19機とSBD艦上爆撃機12機が輸送され、ヘンダーソン飛行場は米軍の一大反攻基地となった。日本軍も飛行場奪回を目指して陸海空いずれからも攻撃を加えた。10月には艦隊によるヘンダーソン基地艦砲射撃が実施され、多数の航空機が破壊されたが、この時アメリカ軍は2本目の予備滑走路を完成させており、日本軍はその存在に気づかなかったため飛行場の機能は維持された。日本軍は最終的に飛行場の奪回できず撤退した。

日本軍撤退後、空港は滑走路4本となり、大戦後半の用途はソロモン周辺の兵站路上のハブ空港として運用され、ヘンダーソン複合飛行場施設(Henderson Field Complex)と呼称された。

戦後1998年、日本の政府開発援助で観光客受け入れのためのターミナルが建設された(施工は北野建設、同社は2005年に同空港改修工事も施工した)。

現在、Honiara International Airport(滑走路2200m一本)となっており、ソロモン群島の国内線および国際線のオーストラリア、パプア・ニューギニアとの間に国際便が就航している。

閑話休題

南太平洋海戦(1942年10月26日)で、日本軍は米空母(ホーネット)1隻を撃沈、米空母1隻(エンタープライズ)を大破させたが、日本空母2隻も大破(翔鶴)・中破(瑞鳳)した。この戦いで日本海軍の艦載機部隊は、艦爆、艦攻隊を中心に多数の航空機と搭乗員を失い壊滅した。そして戦闘の主目的であるガダルカナル島飛行場占領も失敗した。

その直後大本営はガダルカナル島奪回のため、大規模な増強輸送作戦を強行した。それが、11月10からの第三次ソロモン海海戦である。11月3日、ラバウル島を出発した優秀な輸送船11隻に第三十八師団主力と武器・食糧を満載して、駆逐艦11隻が護衛、14日、ガラパゴス島を目前にしてアメリカ軍機200機の大空襲を受けた。この攻撃で輸送船7隻が沈没、残る4隻はガラパゴス島にたどり着いたが、揚陸中に攻撃を受け4隻とも炎上した。

この大輸送作戦も人員2000名、野山砲の弾薬260箱、米1500俵(四日分)を揚陸することができただけだった。繰り返し行われた輸送作戦は、その都度ガダルカナル島を目前に、輸送船が次々と撃沈され、将兵も兵器も弾薬も食糧も医薬品も海底に消えていった。辛うじてガダルカナル島の上陸した日本軍は、総攻撃を敢行、アメリカ軍の圧倒的な火力の前に惨敗を繰り返し、敗残の日本兵は飢えとマラリヤとも闘わねばならなかった。

日本軍は食糧を、夜陰に紛れて駆逐艦などの高速艦艇や潜水艦で輸送、「ネズミ輸送」と呼ばれた。また米などを詰めたドラム缶を海岸近くで海中に投下する「ドラム缶輸送」も行われた。これもアメリカ軍の執拗な妨害に遭って、駆逐艦や潜水艦が大損害を被り失敗することが多く、運べる量もわずかで、戦局の挽回にはほど遠かった。

こうして輸送船の損失は急激に増え続き、ガダルカナル島周辺の海域だけでも半年の間に、日本軍は30隻の輸送船を一挙に失った。ラバウル、ニューギニア方面を含めれば、1942年8月から1943年2月までの間に、失った船舶は140隻、656,500トンにのぼった。開戦前の予想を遙かに超えるものであった。

そして、1943年2月、日本軍はガダルカナル島から撤退したのである。

1942年6月のミッドウェー海戦が日本海軍のターニングポイントとなり、1942年8月のガダルカナル島奪回作戦開始から1943年2月のガダルカナル島撤退が日本陸軍のターニングポイントとなった。

その後、日本海軍は、夜戦で多くの戦果を挙げたものの、ガダルカナル島周辺でのソロモン諸島海戦から、米国海軍のレーダー装備充実により夜戦での優位性を失った。

米国海軍は開戦後約一年で正規空母エセックス級(基準排水量27,100トン、1942年から1946年にかけて計24隻が就役)、戦艦アイオワ級(基準排水量45,000トン、1943年から44年四隻就役)の艦艇が続々と就役し、日本海軍は太平洋から後退を続けることになる

日本陸軍は、最後まで兵站の問題を解決できず、徹底抗戦に切り替わったパラオ諸島ペリリュー島の戦いまで、太平洋の島々では玉砕が行われ続けた。

日本軍はガダルカナル島の戦いをきっかけにその後の太平洋戦争期間を通して船舶問題が戦争遂行上の重要問題となった。

日本陸海軍は手持ちの輸送用船舶が激減したため、1942年(昭和17年)7月、24万トンの徴用船解傭計画を中止した。

開戦前、戦争を維持するためには民需用300万トンの船舶の維持が必要であり、そのための第1段作戦が終われば順次陸海軍の徴用船は民間用へ返却するというのが、企画院と軍との約束であった。しかし、作戦優先の陸海軍はこれを反故にしてしまった。

「ガダルカナルは日本の決戦場であり、必要とあればなんでもやる」という大本営・杉山元参謀総長はガダルカナル奪還を目指していた。1942年11月(第三次ソロモン海戦)のために新たに62万トンもの船舶徴用を政府に要求した。

国力の現状を考えれば、これは過大な要求であった。南方からの資源や米などの輸送が激減し、国民生活は一挙に苦境に陥り、軍需生産も大幅に減少する。これでは長期戦は戦えなくなる。一方、ガダルカナル島では悪戦苦闘する日本軍が飢餓に苦しみ、武器弾薬の欠乏に追い込まれている。政府は重大な選択を迫られた。

東条首相は長期戦に備えるために、ガダルカナル島放棄に傾いていたが、参謀本部服部卓四郎作戦課長が執拗に要求を繰り返し、昭和17年11月21日の大本営政府連絡会議で、政府は軍の要求の半分にあたる295,000トンの船舶徴用を認めた。しかし、これに参謀本部は収まらず、東条(政府)提案をのめば作戦継続は不可能、統帥権に対する干渉だと息巻き、田中新一作戦部長と佐藤賢了軍務局長の殴り合いに発展、田中は東条と直談判に及び、田中は「バカヤロー」と東条を罵倒し、大本営と政府の対立は膠着状態となった。

しかし、田中の更迭と引換に東条は大本営の要求を受け入れた。12月10日の大本営政府連絡会議に天皇の出席を求めることになり、ここで政府は、新たに陸軍385,000トン、海軍30,000トンの徴用を認めた。

長期戦を戦うために絶対必要と決定した民需用船舶300万トンの最低限度量を大きく割り込み、一挙に242万トンに落ち込んだ。日本の戦争経済の崩壊がはじまった。

1943年(昭和18年)1月7日、ルーズベルト大統領は一般教書で次のように述べた。

「われわれは敵に着々と打撃を与えつつある。日本軍の航空機、海軍艦艇、輸送船は大きな損害を受けている.一年ほど前、われわれは太平洋の戦いにおける最重要任務を決めた。それは日本の産業が補充できる量をこえる軍需物資の損耗を、月ごとに、週ごとに、日ごとに日本軍に強いることであった。この任務は我が軍の航空機や艦艇によって、着実に実行されている。

そして特筆すべきことは、この任務のかなりの部分を、ときには太平洋のはるか彼方、横浜港の入口まで侵入して日本の船舶を攻撃しているアメリカ潜水艦の勇敢な乗組員によって達成されていることだ。一日一日、時が過ぎていくとともに日本の船舶や航空機の戦力が衰え、アメリカの戦力は大きくなっている。私は、もはや最終的な勝利を数字の上でも計算できる時期が来たと考えている」

上記該当部分の英文は下記の通り。きわめた平易な英文である。

State of the Union Address (January 7, 1943)

Franklin D. Roosevelt

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16386

http://millercenter.org/president/fdroosevelt/speeches/speech-3816

The Axis powers knew that they must win the war in 1942—or eventually lose everything. I do not need to tell you that our enemies did not win the war in 1942. In the Pacific area, our most important victory in 1942 was the air and naval battle off Midway Island. That action is historically important because it secured for our use communication lines stretching thousands of miles in every direction. In placing this emphasis on the Battle of Midway, I am not unmindful of other successful actions in the Pacific, in the air and on land and afloat, especially those on the Coral Sea and New Guinea and in the Solomon Islands. But these actions were essentially defensive. They were part of the delaying strategy that characterized this phase of the war.

During this period we inflicted steady losses upon the enemy—great losses of Japanese planes and naval vessels, transports and cargo ships. As early as one year ago, we set as a primary task in the war of the Pacific a day-by-day and week-by-week and month-by-month destruction of more Japanese war materials than Japanese industry could replace. Most certainly, that task has been and is being performed by our fighting ships and planes. And a large part of this task has been accomplished by the gallant crews of our American submarines who strike on the other side of the Pacific at Japanese ships—right up at the very mouth of the harbor of Yokohama.

We know that as each day goes by, Japanese strength in ships and planes is going down and down, and American strength in ships and planes is going up and up. And so I sometimes feel that the eventual outcome can now be put on a mathematical basis.

That will become evident to the Japanese people themselves when we strike at their own home islands, and bomb them constantly from the air.

大内建二著『輸送船入門』では、太平洋戦争直前からいわゆる終戦(1945年8月15日)直後までの期間にはっせいしたわが国輸送船の悲劇の実録を13例紹介している(pp.129-221)。

以下その事件を要約する。

第1話 開戦の悲劇 客船気比丸遭難事件

1941年6月の独ソ戦勃発と同時にソ連はウラジオストックやナホトカなどの日本海に面する港湾周辺に機雷を設置し、一方的に周辺海域の航行の危険を宣言した。その直後から朝鮮半島東岸海域ではしばしば浮遊機雷が発見され、海岸に漂着した機雷が爆発したり、沿岸で出漁中の漁船が浮遊機雷に触れて船体と漁民が飛散するという事故が頻発していた。日本海を航行する船舶は、見張り員の増強、海運各社間の情報連絡の緊密化、各船の救命設備の点検と非常時訓練の徹底、独自の安全航路の設定など、浮遊機雷の発見と対策を講じていた。

1941年11月5日午後2時20分、北日本汽船の気比丸(4552総トン)は北朝鮮東海岸の淸津港を敦賀に向けて出港した。このとき気比丸には船客358名と乗組員89名、合計447名が乗船していた。船客の中の80人は満州開拓青年義勇隊の訓練生で、徴兵検査のために故郷に帰国する途中であった。

同日午後10時14分、気比丸は突然船首左舷で大音響が発生するとともに船全体が揺さぶるような激しい爆発の衝撃を受けた。爆発から4分後、気比丸は船首喫水線付近を深く海面に沈め、船体を左舷側に少し傾けた状態で停船した。午後10時30分、船長は全救命艇10隻の降下と総員の退船準備を命じた。総員が船を離れた。午後10時50分、船体は完全に海中に没した。沈没場所は淸津港東南約90カイリ(約166km)沖合で、まさに浮遊機雷の通り道に相当する場所で、沈没の原因は浮遊機雷への接触であることは間違いなかった。

この沈没で船前部で就寝中の乗客136名と乗組員20名、計156名が犠牲となった。

日本政府外務省は1941年12月6日、在日ソ連大使を招致して、この事故を激しく抗議し、ソ連政府の誠意ある回答を求めた。日本政府が事件直後にソ連政府にすぐ抗議を行わず、事故一ヶ月後の太平洋戦争勃発二日前になぜ突然抗議したのかは疑問である。太平洋戦争勃発に対するさまざまな欺瞞工作の一つであったのではないか。

この気比丸遭難事件が、太平洋戦争勃発直後に膨大な商船の喪失の陰に完全に隠れて忘れ去られて事件となっている。

第2話 民間人最初の大量遭難 客船大洋丸の被雷

1942年5月7日、日本郵船の元北米航路の大型客船大洋丸(14,458総トン)は、僚船4隻と共に、小型客船改装の特設砲艦北京丸と駆逐艦「峰風」の護衛を受けて、門司港を出港した。

このとき大洋丸には、軍人34名、民間人1010名が乗船し、軍需品2450トンが積み込まれていた。

民間人は、占領した東南アジアの民政と行政の運営に参加するために送り出された多数の司政官や医者、さまざまな分野の教育者、大多数を占める技術者たちであった。

技術者達は、スマトラ島のパレンバンやボルネオ島のミリやバリクパパンなどの石油産出地の油井や石油精製施設の建設、マレーやジャワ方面のアルミニューム精錬施設、フィリピンのダバオに建設予定のセメント工場建設などのために派遣される、日本の各分野の熟練技術者であった。

土木技術者八田與一

この大洋丸に土木技術者八田與一が部下三人と共に乗船していた。

八田與一は明治43年(1910年)東京帝国大学工学部土木科卒業後、台湾総督府内務局土木課の技手として就職した。当初は嘉義市、台南市、高雄市などの上下水道の整備を担当した。その後、発電・灌漑事業の部門に移動、28歳で当時着工中であった桃園大圳の水利工事を一任されたが、これを成功させ、高い評価を受けた。

大正7年(1918年)台湾南部の水不足に悩む嘉南平野の調査を行った。官田渓の水をせき止め、さらに隧道を建設して曽文渓から水を引き込んでダムを建設する計画を提出、国会に提出され、認められた。

事業は受益者が「官田渓埤圳組合(後の嘉南大圳組合)」を結成して施行し、半額を国費で賄うこととなった。

八田はこの組合付き技師となり、大正9年(1920年)から昭和5年(1930年)の完成に至るまで工事を指揮した。セミ・ハイドロリックフィル工法で重機類を駆使して烏山頭ダムと灌漑水路が建設された。この水利設備全体が嘉南大圳と呼ばれている。

昭和14年(1939年)、八田は台湾総督府に復帰し、勅任技師として台湾の産業計画の策定などに従事した。

昭和17年(1942年)5月、陸軍の命令によって3人の部下と共に大洋丸に乗船した八田は、フィリピンの綿作灌漑調査のため広島県宇品港で乗船したのである。

筆者は、2008年9月18日、台湾新幹線で台北駅から嘉義駅に到着、現地の有力者で李登輝総統後援会会長を務めた黄菎虎氏宅を訪れ、昼食後、同氏の案内で烏山頭ダムに向かった。黄進順ダム事務所所長が管理用ボートに乗り込み、ダム湖を案内して一周した。

その時、ダムの貯水能力は完成時の70%もあるとの説明を受けた。まだまだ現役のダムである。

その後ダム堰堤を見降ろす公園にある右手を頭に当てて地面に座り込んで考え込んでいる八田與一の銅像と墓にお参りした。

このときの烏山頭ダム訪問記は筆者のHP*にアップしてある。

*http://www.sky.sannet.ne.jp/ken-abe/kikou-tainan-01.htm

*http://www.sky.sannet.ne.jp/ken-abe/kikou-tainan-02.htm

閑話休題

5月7日、門司を出港した大洋丸を含む船団は、一列縦隊で速度9ノットで玄界灘を西に進み、夜10時頃五島列島の西北沖で進路を南西に変えて台湾に向かった。

5月8日、快晴のおだやかな海上を平穏な航海を続けていたが、夕刻頃より多少波が高まり始めた。

午後7時頃、護衛艦の特設砲艦北京丸より「潜水艦出没の情報あり、警戒を厳重にせよ」の信号が入った。このため大洋丸では船橋見張員を増員して、潜水艦の潜望鏡の発見と雷跡発見に対する見張りを強化した。

その矢先、左舷船尾付近に魚雷一発が命中、その直後に左舷船首付近に二発目の魚雷が命中した。

魚雷の爆発と共に大洋丸の水面下に生じた波口からは大量の海水が船内に浸水を始め、船首二番船倉に積み込まれていた150トンのカーバイトが猛烈な勢いで爆発した。上甲板の二番船倉用のハッチカバーが空中高く吹き飛ばされ、ハッチから激しい火柱が立ち上がった。

この爆発と火災によって船首にある甲板員の居住区と船の後部の連絡路が完全に遮断され、甲板員が行う消火活動や船の緊急事態に対する救難作業のすべてが機能しなくなった。

船首部と船尾部の下甲板に広く配置されていた三等船室区域は、魚雷の爆発とカーバイトの爆発火災によって、これらの区域にいた多数の技術者達が犠牲となってしまった。

救命艇の降下も、爆発によるロープの切断や甲板員の不足からはかどらず船客達は大混乱となった。

しばらくして護衛艦「峰風」と僚船富津丸が遭難現場に接近して救助作業が行われた。

大洋丸の沈没による犠牲者は乗組員157名、乗客660名、計817名に達した。乗客の犠牲率は64%に達し、以後の商船の遭難の厳しさを暗示するものとなった。それとともに、多数の技術者の犠牲は、その後の南方の各分野の設備建設や開発にさまざまな影響を与えることになった。

第3話 生存者ゼロ 豪華客船龍田丸轟沈

1943年2月8日午後4時、海軍に徴用された日本郵船の豪華客船龍田丸(日本郵船、サンフランシスコ航路に活躍、16,955総トン)は、横須賀を出港してトラック島に向かった。

乗船者は海軍将兵1223名、軍属60名、乗組員198名、計1481名であった。

龍田丸の本来の乗客収容人数は835名、さらに木製の寝棚を組み立てることにより600名以上の収容が可能であった。護衛のため駆逐艦「山雲」が随伴した。「山雲」が先頭で龍田丸がそれに続いた。

二隻が伊豆七島の御蔵島の東40カイリ(約74km)を航行中の午後10時30分頃、「山雲」の後方で突然大きな爆発音が二回ほど聞こえた。「山雲」は旋回して後方に向かった。そして後方の闇の中に向かって発光信号で「イカニセシヤ」と問いかけた.しかし応答はなかった。暗夜の中に密かに浮かび出してきた龍田丸の姿が急に右舷に回頭するかのように船首の向きが変わったと思われた瞬間、突然船首を海面上に棒立ちにするように立ち上がると、瞬く間に船尾の方から急速に海面に没してしまった。

「山雲」から横須賀鎮守府に入った連絡によって、翌日午前6時30分に海軍航空隊から哨戒機が一機遭難現場に急行し、漂流する遭難者の捜索に当たった。しかし、周辺の海域からは一人の生存者も発見されず、龍田丸から流出したと思われる燃料の重油の帯が広い海面に漂っているのを確認しただけであった。

この龍田丸の沈没に対してはさまざまな疑問が投げかけられるようになった。護衛の駆逐艦「山雲」が龍田丸の遭難者の救助作業を積極的に行った形成がないことである。「山雲」が龍田丸の沈没から翌日の日の出まで何をしていたかは永遠の謎である。

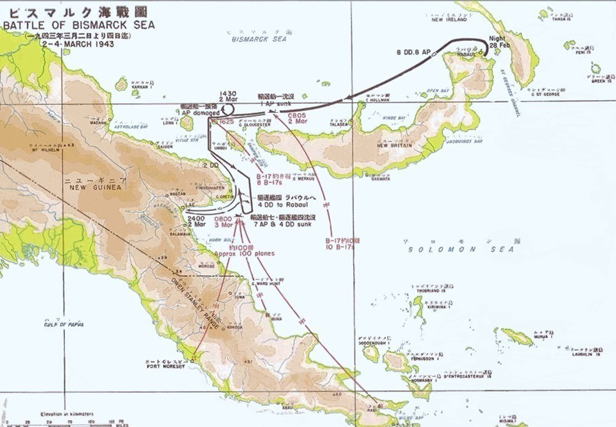

第4話 ダンピール海峡の悲劇 輸送船団全滅

マレー半島からインドネシア一帯の攻略を完了した日本軍は、1942年3月、陸軍部隊をニューギニア東部北岸のラエやサラモアに上陸させ。そしてその東のブナに拠点を広げ、オーエンスタンレー山脈を越えてポートモレスビーを攻略する準備に入っていた。

このブナからポートモレスビーまでのわずか200kmの道筋は想像を絶する苦難の進撃を強いられることになった。

Japanese ship movements (black) and Allied air attacks (red) during the battle

出所:https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Bismarck_Sea

海岸から熱帯のジャングルに分け入り、一変して急峻な山脈(最高峰ヴィクトリア山4,072m)を越えて再びジャングルに踏み込むという行軍を人力で進撃路を切り開いて行くこと自体が無理難題な作業であった。

しかし、1943年に入る頃には山脈を越え、ポートモレスビーの灯火が微かに遠望できる地点まで進撃したが、攻略隊は食糧も体力も尽き果てていた。

同時期、ガダルカナル島攻防戦真っ最中で、この作戦を支援するための予備兵力の投入は無理であった。

しかし、ポートモレスビー攻略は至上命令であり、中止は認められなかった。

1943年2月、日本陸軍はニューギニア島攻略部隊の支援のための第一陣として陸軍第51師団の主力7000名と、海軍の陸戦隊二個中隊4000名が派遣されることになった。部隊はそれぞれ武器・弾薬、糧秣、資材約2500トンとともに輸送船8隻に分乗して2月28日、ラバウル港を出発してニューギニア島のラエとサラモアに向かった。

このときの輸送船団の編成は次の通りであった。

大井川丸(6494総トン)、帝洋丸(6801総トン)、旭盛丸(5493総トン)、神愛丸(3793総トン)、太明丸(2883総トン)、愛洋丸(2746総トン)、建武丸(953総トン)「野島」(海軍輸送艦 8215基準排水トン)

民間徴用船7隻、海軍輸送艦1隻である。

そして「敷波」以下8隻の駆逐艦の護衛が付いた。

1942年10月以降、ニューギニア島東部の戦況は一変していた。ポートモレスビーを拠点とするアメリカ・オーストラリア連合軍の航空勢力がにわかに増強され、両国陸軍部隊による反撃も開始された。

そしてポートモレスビーの反対側(北側)のブナやゴナにも両国陸軍部隊の進攻が始まり、ブナの東側至近の位置に両軍陸軍航空隊の飛行場が建設され、多数の戦闘機や軽爆撃機が配備されだしていた。

当時日本側の航空機基地は、ニューギニア島中部北岸沿いのウエワクやマダンなどに陸軍航空隊の基地が開設され、ラエには海軍の基地が開設された。

しかし当時の航空戦闘はソロモン諸島周辺に集中しており、日本の陸軍工兵隊や海軍航空隊の戦闘機や爆撃機のほぼ全勢力がニューブリテン島のラバウル周辺に集中配備されていた。

それだけにニューギニア島東部の制空権は、アメリカ・オーストラリア空軍の戦闘機や爆撃機の勢力下に置かれ出し、ラバウルから500km、最短のマダンからでも250kmの距離にあるダンピール海峡周辺上空の制空権は完全に連合軍側にあった。

輸送船団がラバウルを出発したことはその直後に連合軍に探知されていた。

船団は二列縦隊で9ノットの低速で南下を続けていたが、ニューブリテン島西南端のグロセスター岬沖に接近した3月2日午後遅く、ポートモレスビーを出撃した7機が船団上空に飛来、編隊から離れた3機が低空に下りて旭盛丸に20発以上の爆弾を投下、その中の数発が船体に命中、さらに多数の至近弾の爆発で舷側水面下に無数の波口を生じ浸水がはじまり間もなく沈没した。

乗船していた陸軍将兵1300名中およそ800名は護衛の駆逐艦に救助されたが、約500名が犠牲になった。

船団は翌3日早朝、ダンピール海峡を通過し、ラエやサラモアまでおよそ70カイリ(約129km)地点の、ニューギニア島北部に飛び出したクレチン岬沖30カイリ地点に到着していた。午前7時50分、船団は突然敵戦闘機(約40機)や爆撃機(約80機)の大編隊に襲われた。

約30機のダグラスA20双発軽爆撃機が太平洋戦線で初めての跳躍爆弾攻撃 (Skip Bombing)を行った。

海面スレスレに目標の艦船に向かって直進し、目標の100~200m手前で爆弾を投下する。爆弾は海面に水平に接触するとそのまま「水切り遊び石」のように海面上を跳躍しながら目標に向かい、爆弾は目標の艦船の舷側に命中し貫通する。そして爆弾は船内で爆発して大損害を与える仕組みである。

これに続いてマーチンB軽爆撃機が再び跳躍爆撃を仕掛けてきて、機首に装備された4門の20mm機関砲で繰り返し銃撃を加えてきた。そしてこの奇襲攻撃で船団の残りの輸送船7隻すべてが撃沈されてしまった。

輸送船団は全滅した。戦死した陸海軍将兵は約4000名、輸送船の乗組員224名も戦死した。

この攻撃によって護衛の駆逐艦4隻も撃沈されてしまった。

これによってニューギニア島東部戦線に増援されるべくほぼ一個師団の将兵が戦わずして全滅した。

戦争の苛酷さと人種偏見

1943年3月3日から4日、ダンピール海峡において連合軍航空機による空爆で日本軍の輸送船や駆逐艦が沈没。

これは「ダンピールの悲劇」「ダンピール海峡の悲劇」などとわが国では呼ばれている。

漂流していた日本軍将兵を、連合軍は航空機や魚雷艇により、虐殺したとされる。3月4日時点で、駆逐艦時津風漂流地点周辺には人員約1000名、短艇(艦艇に搭載する小型ボート)が20から30隻が漂流していた。日本軍航空隊は生存者に対し、救命具やゴム浮舟を投下した。しかし日本海軍潜水艦(伊17)を追い払ったアメリカ軍魚雷艇複数隻が、救助作業中の日本軍小型艇を撃沈したのち、機銃掃射を加えたのである。連合軍側は後に、日本軍兵士は救助されると速やかに現場へ復帰する、捕虜となったとみせかけて米兵に襲いかかる、先のB-17爆撃機の生存者への機銃掃射に対する報復等の理由をあげ、この行為を正当化した。

この漂流将兵に対する機銃掃射は、サミュエル・E・モリソン著『モリソンの太平洋海戦史』やジョン・ダワー著『容赦なき戦争――太平洋戦争における人種差別』にも記されている。

水木しげる著『敗走記』(講談社文庫)にも、ダンピールの悲劇が収められている。

ダンピール海峡(ビスマルク海)における輸送船の全滅については、ビスマルク海海戦(ウィキペディア)にまとめられている。これはアメリカ側では、[Battle of the Bismarck Sea]としているからである。

第5話 戦場と化した日本近海・貨物船りま丸被雷

戦争勃発と共に建造が開始されたアメリカ海軍のガトー級潜水艦は1942年後半から竣工が始まり、戦争終結までに合計204隻が完成したが、1943年初頭には45隻が揃い、在来型潜水艦を合わせると80隻以上の潜水艦を保有することになった。これらの大半が太平洋戦域に就航することになったため、1943年3月頃にはアメリカ太平洋艦隊潜水艦隊は日本の艦船攻撃のために、第一線の水域に常時20隻の潜水艦を配置することが可能となった。

それまでアメリカ潜水艦隊の将兵の士気にまで影響していた「魚雷の不調」の改善と合わせ、潜水艦の増備はアメリカ海軍潜水艦隊に大きな転機をもたらした。その最大の原因は「狼群戦法」の採用であった。

「狼群戦法」は潜水艦を増備することによりはじめて実行できる有力な戦法であり、アメリカ海軍が本来太平洋の潜水艦作戦に求めていた基本戦法である。

日本本土の沿岸近くを航行する船舶がアメリカ潜水艦によって攻撃を受けるということは、開戦劈頭から散見された。その第一号は、1942年1月9日、貨物船帝安丸(5387総トン)が、千葉県犬吠埼南西沖海上で雷撃を受けて沈没、さらにその翌日1月10日、静岡県の伊豆半島神子元島(下田港から11km、石廊崎の東南東9km)沖で第一雲海丸(2225総トン)が雷撃を受けて沈没した。

日本の沿岸近くを航行中の商船の雷撃による被害(沈没)は、1942年度に39隻、163,000総トン、1943年度には58隻、231,000総トンに達した。

1943年に入ると北海道から本州中部にかけての航路で被害続出、三陸沖を航行する船舶が集中的に攻撃を受け、同年度前半だけでも、14隻が沈められた。

1944年2月8日午後10時20分頃、鹿児島県薩摩半島坊ノ津岬の南西沖45カイリ(約82km)にある草垣島の西およそ110カイリ (約200km)の地点で貨物船りま丸(7250総トン)が雷撃され、被雷後7~8分で沈没、陸軍将兵と乗組員計2765名が犠牲になった。これは1船当たり2000名以上の犠牲を出した日本の商船の第一号となった。

このとき乗船していたのは、合計3338名。救助されたのは573名、82%が船と運命を共にした。

船団は14隻から成る台湾の高雄経由フィリピンのサンフェルナンド行きのなかの一隻であった「りま丸」には、陸軍歩兵連隊一個連隊と武器・弾薬・糧秣・物資などおよそ4000トンが積み込まれていた。

船団の護衛は水雷艇「鷺」と旧式駆逐艦改装の第三八号哨戒艇の二隻であった。

しかしこの二隻には十分な潜水艦捕捉用の探知器は未搭載で、対潜水艦攻撃兵器もそれぞれ二基の爆雷投射器が備えられているだけであった。そのため、「りま丸」被雷後は周辺の海面に威嚇のために闇雲に爆雷を投下するだけであった。被雷を受けた僚船の白根山丸は、自力で佐世保港へ引き返した。船団のその他の船は無事高雄に到着した。

白根山丸はその後、1944年5月1日、部隊700名、軍需品3000トンを搭載して佐世保出港。5日、大治丸と船団を編制し神戸出港後、横須賀へ航行中、和歌山県周参見の沖ノ黒島西方約4km地点でアメリカ潜水艦ポーギイの発射した魚雷を右舷船橋直下に受けて約1分間で沈没し、兵員439名、警戒隊4名船員25名が犠牲になった。

出所http://www22.tok2.com/home/ndb/name/s/Shi/Shirane/Shirane.html

この後、一船当たり2000名を越える犠牲を出す被害が続出した。

2000名以上の犠牲者を出した船舶は全部で16隻、最高の犠牲者を出したのは隆西丸(4805総トン)の4999名(バリ島北方沖)以下阿波丸(11249総トン)の2048名(台湾海峡西方)に及ぶ。

第6話 狼群に取り囲まれた大船団・ヒ七一船団の末路

1944年8月頃から来たるべきフィリピン攻防戦に備えて、日本陸軍はフィリピンに強力な防衛戦を構築するため、日本本土や満州に温存していた予備兵力を続々とフィリピンの、ルソン島、ミンダナオ島、ネグロス島、ミンドロ島、レイテ島など主要な島々に送り込んだ。

これらの兵力を輸送した後の輸送船は、ボルネオ島、マレー半島、ジャワ、スマトラ島などに回航され、ここから石油や工業原料、生ゴムなどを積み込み、再び船団を組んで日本に戻るのであった。

この役目のために、在来型貨物船の一部は、貨物船倉の一部分を帰路に石油積み込み用のタンクとして使用するために、船倉を油貨両用に使えるように改造してあるものもあった。また戦時標準貨物船の一部には当初より油貨両用に使えるように船倉を改造してあるものもあった。

フィリピン行きの輸送船団の中には石油積み取り用の空荷の油槽船も含まれていたが、これらは途中で分離してボルネオ島やシンガポール方面に直行して行った。

アメリカ海軍潜水艦隊にとっては、これらの船団は攻撃の基本目標であった。そのために「狼群戦法」を基本とする幾つかの潜水艦グループが、バシー海峡やバリンタン海峡周辺に陣取り、船団の通過を待ち伏せしていた。

そしてこの海域で日本の輸送船団を発見した潜水艦は直ちに仲間に通報し、現場に参集し、攻撃を開始した。

1944年中頃のアメリカ海軍太平洋艦隊の潜水艦隊は合計約100隻の潜水艦を配備し、一つのサイクルで作戦を展開していた。潜水艦隊の基地はハワイの真珠湾で、三つのグループに分かれて、一つのグループは基地で休養し、一つのグループは作戦海域と基地との往復の途上にあり、一つのグループは作戦海域で作戦行動中というシステマチックな運用をしていた。各グループは30隻の潜水艦で構成され、全体の10%の艦はドックなどで修理が可能な状況にあった。

戦闘海域に配置される潜水艦は3~4隻を一グループとした「狼グループ」を編成し、東シナ海、本州から九州にかけての海域、沖縄から台湾海峡にかけての海域に数グループを配置し、その他のグループは台湾からフィリピンにかけての海域に集中的に配置した。

当時のアメリカ海軍の艦艇用の無線送受信装置は完成度が高く、近接区域であれば感度の良い無線電話の送受信も可能であった。この無線送受信は「狼群戦法」を実施するにあたり最良の武器となった。

しかし日本海軍の無線送受信装置の完成度は著しく低く、レーダーやソナーと同じく全てに日本の精密工業の未熟さが禍した。

連合軍側では、ドイツ潜水艦の発信する無電を探知し、その発信位置を特定する技術とシステムを開発しており、これは大西洋においてドイツ潜水艦の撃滅に極めて有効な手段となり、1943年後半からのドイツ潜水艦による被害の激減に大きな成果を示した。

しかし当時の日本海軍では敵潜水艦の発信する無電を傍受することができても、その位置まで正確に特定する技術は持っていなかった。

アメリカ側は日本のこの現状を充分に察知しており、狼群グループの各艦の間での無電連絡は頻繁に行い、それを傍受する日本側にとってみれば、敵潜水艦の発信位置が特定できず、敵潜水艦の無線連絡は傍若無人的な使われ方だった。

敵潜水艦の間で取り交わされる無線を傍受した日本船団側は、近辺に敵潜水艦が遊弋していることを察知し警戒態勢に入り、護衛艦はソナーを作動させて所在の探知に専念するが、その所在を突き止めることは容易ではなかった。

1944年8月10日午前5時、九州北部の伊万里湾を18隻の客船、貨物船、油槽船、そして二隻の海軍特務艦(輸送船と給油艦)、そして8隻の護衛艦で編成された船団が出港した。

行き先は客船と貨物船、そして輸送艦がフィリピン・ルソン島のリンガエン湾。輸送船と給油艦がシンガポールであった。

船団名が「ヒ」と呼称されているように、船団の中には大型油槽船4隻と給油艦「速吸」が組み込まれていた。

船団が伊万里港出航後間もなく、兵員を満載した吉備津丸が機関故障で船団を離脱し、長崎港に向かった。

8月13日午前6時過ぎに、船団の全艦船は台湾海峡の澎湖諸島の馬公泊地に無事到着した。

8月17日午前8時、船団の鴨緑丸他三隻と輸送艦「伊良湖」がすでに到着していた他の護衛艦5隻と共に本隊から分離して台湾の高雄に向かった。

残りの船団は護衛艦13隻と共に午前6時にフィリピンに向かって出発した。

この船団には客船改造の護衛航空母艦「大鷹」が随伴した。対潜哨戒機が十数機搭載されていた。これらは旧式の九七式艦上攻撃機で、各機に翼下に爆雷を一発ずつ搭載し、交代で船団周辺の海上を哨戒飛行した。しかし、レーダーなどは搭載しておらず、高度1000m以下で飛行し、パイロットを含めた三名の搭乗員が目視で敵潜水艦の発見に努めるのであった。したがって哨戒機から発見できる潜水艦は浮上中のものか、微かに波を切る潜望鏡の痕跡の発見が主体で、海面下数メートル以下を航行中の姿を発見する以外に手立てはなかった。

しかし潜水艦側から見れば飛行機は常に強敵であり、哨戒機の飛行中は回避行動をとらざるを得ず、積極的な艦船攻撃がとりにくく、飛行機の存在は潜水艦の活動抑止効果にはなっていた。ただ哨戒飛行は日の出から日没までで、夜間は護衛空母自体が潜水艦からの攻撃の危険に曝されることになった。

8月18日、船団がバシー海峡南端のバタン諸島のイトバヤト島の西60カイリ付近に達した午前5時24分、船団の後方を航行中の油槽船永洋丸に魚雷一発が命中した。幸い沈没を免れ、護衛艦一隻に伴われて台湾の高雄に引き返していった。その後船団はバシー、バリンタン海峡を無事通過、午後10時20分頃、ルソン島西北端のラオアグ沖18カイリに達していた。このとき護衛空母「大鷹」の両舷に立て続けに二発の魚雷が命中し、その爆発によって、航空機用ガソリンタンクが爆発炎上、「大鷹」は28分後沈没した。

この日の夜に入る頃から、数隻の敵潜水艦の間で交わされる無線が船団各船の無線室で盛んに傍受され、船団が敵潜水艦に包囲されている様子が察知された。

船団指揮官は船団の全艦船に対して「船団は敵潜水艦に包囲された模様。各艦船は警戒を厳重にし、全速の単独航行に切り替えよ」と命じた。

船団の各船はそれまで速度の遅い船に合わせて航行していたが、順次全速航行に切り替えリンガエン湾に向かった。

その混乱の中で兵員満載の客船帝亜丸に魚雷二発が命中した。被雷28分で沈没した。将兵、軍属及び乗組員合計5478名が乗船していたが、合計2654名が犠牲になった。

帝亜丸が被雷した頃から天候が荒れ出し、しかも全速航行に切り替えたため船団は次第にバラバラに展開してしまった。8月19日午前0時32分、能代丸に魚雷が命中、辛うじて沈没を免れ、付近の海岸に座礁させ沈没を防ぎ、輸送中の将兵や物資をその場に揚陸させようと船を海岸に向けてゆっくりと進めた。

能代丸の被雷一分後、阿波丸の船首右舷に魚雷が命中、爆発で船首の水槽が破壊された程度で沈没の危険はなくそのまま航行した。

一連の被雷によって船団の各船は動揺し、進路をより海岸線に近づけて海岸線スレスレの航行に切り替えた。

午前3時20分、少し沖合を航行中の給油艦「速吸」が被雷したちまち沈没、さらに4時30分、玉津丸の機関室右舷に二発の魚雷が命中、沈没した。玉津丸には将兵、乗組員、船舶砲兵隊など合計4820名が乗船していたが、犠牲者の数は4755名、海上漂流中の65名は偶然通りかかった護衛艦によって救助された。

午前5時10分、帝洋丸に三発の魚雷が命中、被雷後わずか5分で沈没。同船は油槽船で、兵員の乗船はなく、沈没までの時間の短さから、犠牲者は乗船者の過半数の41名となった。

狼群の攻撃を免れた他の船は19日正午頃リンガエン湾に逃げ込んだ。船団の被害は甚大で、陸軍の精鋭部隊およそ一個旅団(約7000人)が戦わずして失われ、さらにおよそ一個連隊(約3000人)近くの将兵が海上から救助されはしたものの、所持していた兵器、弾薬、糧秣などの全てを失い、攻防戦のための戦力の価値を失ってしまった。さらに一連の輸送船の沈没によっておよそ1万トン以上の武器、弾薬、糧秣、資材を失い、その後のフィリピン攻防戦に与える影響は極めて大きなものとなってしまった。

第7話 疎開児童を襲った悲劇・貨物船対馬丸の被雷

1944年8月22日深夜、旧式貨物船対馬丸(6724総トン)が奄美大島の北およそ55カイリ(約100km)の地点で雷撃を受け沈没した。

このとき対馬丸には国の方針に従って本土に疎開する小学校児童や引率の教員など833名、自発的に本土に疎開する沖縄住民741名、乗組員57名、船舶砲兵隊員34名など合計1665名が乗船していた。

この雷撃によって疎開児童の90%、741名を含め1529名が犠牲になった。生存者は136名、救出された児童の数は60名程でしかなかった。

日本の軍部では反攻が必死のフィリピンの次は米軍の沖縄や台湾への上陸であると想定し、沖縄が戦場になる前に児童を最優先に、そして一般住民も本土に疎開させる計画を立案していた。その数はおよそ10万人。

しかし、住民達は家族の別離や未知の土地での生活に対する不安、すでに深刻化している途中の船旅に予想される危険、全ての成年男子や世帯主が兵力として残留しなければならないという不安から、ほとんどがこの疎開計画に対して消極的な姿勢を示した。そのため「隣組」の組長や学校長は心を鬼にして人選をしなければならず、苦悩に満ちた毎日が続いた。しかし8月はじめ頃までには人選の期限が迫り、本土への疎開も八月後半からの実施が強行されることになった。

8月21日は沖縄に台風が接近しているとの情報もあったが、敵潜水艦の襲撃に対してはむしろ荒天を利用することも途中の航海の安全性も高いと考え、この日の午後6時35分に、那覇港を出港し長崎に向かった。

このとき、対馬丸の他に二隻の貨物船和浦丸と暁空丸の三隻で船団を組み、二隻の護衛艦の援護を受けていた。

台風接近の影響で強いうねりの中を航行、船団が奄美大島の北55カイリにあるトカラ列島悪石島の西7カイリ(約13km)に達した午後10時12分、対馬丸の船橋の見張員が雷跡を発見、一発目は辛うじてかわしたが、続いて接近してくる複数の雷跡をかわすことができず、第一船倉、第二船倉、第三船倉、第四船倉、第五船倉付近に命中した。被雷11分後の午後10時23分、船尾から急速に沈んでいった。

二隻の僚船は二隻の護衛艦と共に北に向かって去って行った。

僚船からの知らせで那覇港から小型の救助船が派遣されてきたが、その前に偶然にも付近で漁をしていた小型漁船に漂流者は救助されていた。しかし台風の余波を受けた海上は次第に風波が激しくなり、対馬丸遭難者の救助も25日に打ち切られた。救助された人々は合計136名、その中に奇跡的に救助された児童59名が含まれていた。対馬丸の遭難は太平洋戦争で最も悲惨な商船の戦禍であったことは間違いなかろう。

第8話 関東軍精鋭部隊壊滅・摩耶山丸轟沈

摩耶山丸は陸軍船舶隊が建造し、三井船舶が運航を委託された船で、外形は貨客船を思わせるが、内容は完全な強襲上陸船(9433総トン)である。完成は1942年12月、完成と同時に機能性を活かしてシンガポール、ラバウル、パラオ方面への陸軍将兵の輸送ばかりでなく、戦車、軍用車両、大砲、武器、弾薬、糧秣、建設資材などの輸送に活躍していた。

1944年10月に始まったアメリカ軍のフィリピン反攻に際し、日本軍は攻防戦のために、あらかじめ大量の兵器、弾薬、糧秣、資材などと共に、陸軍歩兵部隊を中心に大兵力を内地や満州からフィリピンに送り込んだ。

そして佳境に入ったレイテ島攻防戦ではさらに大量の兵力をレイテ島に送り込もうとした。しかしその多くは揚陸も済まないうちに敵の航空機の攻撃を受けて輸送船もろとも沈められてしまった。

1944年10月末、打ち続く消耗に対して、日本陸軍は満州に駐留する、関東軍最後の陸軍精鋭部隊のフィリピン戦線への投入を決定し実行に移した。1944年11月14日、九州の伊万里湾を高速運送船だけで編成された輸送船団「ヒ八一」が出港し、レイテ島に向かった。船団はシンガポールに石油を積み取りに行く四隻の高速油槽船と、陸軍上陸強襲船四隻、そして二隻の高速貨物船で編成されていた。

それだけにこの船団を護衛する護衛艦隊群も強力で、護衛空母「神鷹」以下駆逐艦一隻、海防艦も5隻が配置された。護衛空母「神鷹」は第二次世界大戦が勃発したときに極東水域を航行中で、ドイツへ帰還が不可能となったドイツ客船シャルンホルストを日本海軍が買収し、航空母艦に改造した艦であった。

船団の航行は、伊万里港出航後東シナ海を西に向かって横断し、揚子江河口の舟山列島を経由した後、台湾海峡の澎湖諸島の馬公まで行き、ここで5隻の油槽船は別の護衛艦に援護されて海南島沖から仏印沿岸を航行してシンガポールに向かい、残る本隊の5隻はマニラ湾を経由してレイテ島に向かう予定であった。

しかし船団がまだ対馬海峡を横断中の正午過ぎ頃、護衛艦が、敵潜水艦が付近を遊弋中であることを探知した。

そのため前途に危険を感じた指揮官が船団を反転させ、五島列島北端の宇久島の南側水道に待避させ、ここに仮泊した。しかし敵潜水艦群の発する無線の気配から敵は船団を執拗に追跡している模様で、宇久島周辺に敵潜水艦同士が至近距離で連絡し合う無線が盛んに傍受された。

翌11月15日午前6時30分、船団は宇久水道を抜錨し、三列縦隊で12ノットの速力で西に向かって進み、護衛空母「神鷹」からも対潜哨戒機が飛び周囲の海上の哨戒を開始した。

午前11時5分頃、船団が五島列島の西の福江島21カイリの地点に差し掛かったとき、突然あきつ丸(9186総トン)に魚雷が命中、弾薬庫の弾薬が誘爆、さらにこの爆発によって船尾に配置されていた高射砲や高射機関銃の弾薬、爆雷が誘爆を始めた、その直後船体中央の機関室に魚雷が命中、あきつ丸は被雷後わずか4~5分で沈没した。

あきつ丸にはこのとき満州の関東軍に残されていた最後の精鋭第二十三師団の歩兵第六十四連隊のほぼ全員が乗船しており、乗組員や船舶砲兵隊員を含めて合計2576名が乗船していた。その内の2046名が船と共に沈んでしまった。

護衛艦は敵潜水艦の所在を掴むことはできなかった。このため船団の前途に不安を覚えた船団指揮官は、船団を一旦北に進め、済州島の北東に位置する巨文島の島影に仮泊させることにした。

翌16日正午、船団は泊地を抜錨して午後四時、済州島の東岸まで来て再び仮泊した。

翌17日午前8時、船団は舟山尾列島に向かって進み始めた。しかし済州島の西南西約130カイリ(約240km)の地点に達した頃には日没となり、対潜哨戒機も空母「神鷹」に着艦を始めていた。その直後の午後6時15分、摩耶山丸の船体中央部機関室付近と後部船倉付近に立て続けに二発の魚雷が命中した。摩耶山丸は被雷後わずか三分程で船首を持ち上げるようにして急速に海中に没してしまった。船団はさらなる潜水艦の攻撃を恐れ、海上にただよう摩耶山丸の生存者を救うことはなく、そのまま西に向かって現場から遠ざかっていった。

船団からの知らせで翌日から遭難現場付近の海域には数隻の漁船などが集まり遭難者の救助が開始されたが、4387名の摩耶山丸全乗船者の中で救助されたのは948名、合計3439名が犠牲になった。

その夜午後11時9分頃、護衛空母「神鷹」の右舷に三発の魚雷が命中した。このため船体の前・後部のガソリン庫が爆発、巨大な火の玉と化し、30分後に沈没した。「神鷹」の全乗員数1160名のうち生存者はわずかに60名であった。

その後3隻に減った船団は12月2日、ルソン島サンフェルナンドに到着したが、精鋭の第二十三師団の兵力は激減し師団としての戦力は崩壊していた。さらに2隻の重要な輸送船の沈没によって、大量の武器、弾薬、糧秣を喪失し、以後の戦力を維持することは困難になった。

フィリピンの攻防戦は、1945年2月にはほぼ決着が付き、日本軍は東南アジアの強力な足がかりを失い、以後急速に崩壊へと突き進んでいった。

第9話 火達磨の輸送船団・ヒ八二船団油槽船の断末魔

「ヒ八二」船団は、第8話「ヒ八一」船団に登場する5隻のシンガポール発日本行き上り便である。

馬公でサンフェルナンドへ向かう輸送船団と別れた5隻の油槽船のグループは、駆逐艦一隻と海防艦5隻に護衛されて、シンガポールに向かうことになった。しかし、船団の中の「みりい丸(メリー丸とも呼ばれた)」の清水タンクに亀裂が入っていることが判明し、以後の航海に不安があったため、修理のため「みいり丸」を一旦高雄に回航し、タンク修理後、後続させることにした。残りの4隻の油槽船はシンガポールに向かった。途中敵の攻撃を受けることもなく無事に目的地に到着した。この時期としては奇跡に近いことであった。

日本に向かう「ヒ八二」船団は以下の編成であった。

音羽山丸(9204総トン)----航空機用ガソリン8000kl(17000kl*)、車両用ガソリン8000kl

橋立丸(10347総トン)----航空機用ガソリン20000kl(重量15000トン) (16000kl*)

ありた丸(10239総トン)----航空機用ガソリン16000kl*

御室山丸(9204総トン)----重油16000kl*

ぱれんばん丸(5237総トン)----航空機用ガソリン8800kl・錫インゴット2000トン・生ゴム1000トン*

*出所:ヒ82船団 音羽山丸と御室山丸

http://blog.livedoor.jp/genneigennjitu2005/archives/51594044.html

大量のガソリンを積載した油槽船を敵の攻撃の可能性が十分にある海域を航行させることは、実際には明らかに自殺行為に等しく、その船の運航を預かる乗組員は、「命は捨てたもの」という達観した精神状態を持たなければ不可能なことであり、「特攻隊」そのものであった。

しかし日本国内の航空機用ガソリンの備蓄が底をつきかねない状況のとき、ガソリンの輸送は全てに優る至上命令であった。

この時期、日本本土はマリアナ基地から飛来するB29重爆撃機の爆撃が開始され、迎撃戦闘機のためには上質のガソリンが、何が何でも必要であった。また増員に次ぐ増員の新しい航空機搭乗員の育成のためには、連日大量の練習機を飛ばさねばならない。例えこの船団の中の一隻分のガソリンでも日本本土に持ち帰れば、正に旱天の慈雨以上の恵みをもたらすものであった。

この燃料事情の急激な悪化に対処するために、日本国内では陸海軍の研究陣が代用燃料の実用化に懸命の努力をした。松の木の根から採取する「松根油」の航空機用代用燃料の研究、アルコールの航空機用代用燃料の研究が具体化されつつあったが、実用化するには燃料の燃焼効率や航空機エンジンに発生するさまざまな負担から、実用化への道に目途は付きかねている状態であった。

ブクム島を抜錨した5隻には4隻の海防艦が護衛に当たった。

船団は南シナ海を北上しインドシナ半島南端沖のコンソン島の至近を通過し、サンジャックの沖合付近からは、沿岸より13カイリ(約24km)の距離を保ちながら仏印沖合に沿いながら北上し、シンガポール出発後5日目の1月17日にカムラン湾に到着した。

船団がインドシナ半島に接近する頃から付近海域での敵潜水艦遊弋の情報が船団に対し多数もたらされるようになった。

カムラン湾内で船団は船体の修理や整備を行った後1月19日に出港した。船団は敵潜水艦の危険を半減させるため沿岸から2~3カイリ(3.5~5.5km)の至近の距離を保ちながら北上を続けた。

船団がコンソン島付近に差し掛かった頃から、敵B24重爆撃機の接触を受けるようになった。そして上空からの監視は執拗に続けられた。この戦域にはすでに航空戦力の消耗した日本陸海軍には迎撃用あるいは船団護衛用の戦闘機を備える余力もなく、敵の執拗な偵察行動を阻止する手立てはなかった。

船団が沿岸すれすれの航行を離れ、海南島方向に進み始めた矢先の1月22日午前50分、突然音羽山丸の左舷中央部と後部機関室付近左舷に、同時に魚雷が命中した。

音羽山丸に積み込まれていたガソリンが瞬時に大爆発、音羽山丸は一瞬にして巨大な炎の塊となった。

その直後、ありた丸の一番油槽左舷に魚雷が命中、ありた丸も一瞬にして紅蓮の炎に包まれ、大爆発してたちまちのうちに沈んでしまった。

ありた丸の被雷の40分後の午前6時30分、御室山丸の船尾機関室左舷に魚雷が命中した。この爆発によって機関室直前の油槽に搭載されていた重油に引火、爆発はさらに前方の油槽に広がっていったが、積荷が重油であったため、音羽山丸やありた丸のような激烈な爆発は免れ、乗組員のほぼ全員が沈む船から脱出できた。

雷撃を受けて沈没した音羽山丸の乗組員62名と船舶砲兵隊員57名のなかで、奇跡的に救助されたものが21名いる。彼らは偶然にも音羽山丸から海上に漏れ出し燃え広がっていたガソリンの火の海の中に、たまたま空白の部分があり、そこに飛び込んでいたので災難を逃れることができた。

ありた丸の乗務員62名と船舶砲兵隊員50名の中に生存者はいない。

護衛艦の猛烈な爆雷攻撃によって敵潜水艦のその後の攻撃は止んだ。そして船団の残る2隻は12月24日、辛うじて台湾の高雄に入港できた。そして橋立丸はここで航空機用ガソリンを全量下ろし、再びシンガポールへ引き返していった。

ぱれんばん丸は護衛艦1隻の護衛の下に、中国大陸沿岸に沿って再び北上を続け、1945年1月9日に門司の六連島泊地に奇跡の生還を遂げた。ぱれんばん丸が運び込んだ航空用ガソリンは日本陸海軍航空隊にとって貴重な燃料となり、錫インゴットは航空機エンジンの生産に、生ゴムは航空機の各種部品生産用に貴重な資材であった。

シンガポールから日本に運び込まれた最後の南方石油は、1945年3月14日に門司の六連島泊地に到着した油槽船東亜丸が運び込んだ約15,000トンの航空機用ガソリンと重油であった。このとき持ち込まれた約7000トンの航空機用ガソリンは、迎撃戦闘機や特攻機約2万3千機分を飛ばす量の燃料に相当したが、激しい戦闘のなかではこの程度の燃料は瞬く間に消耗される。日本はこの戦争を続ける余力はすでになくなっていた。

第10話 航空攻撃に壊滅した船団・ヒ86船団の最後

「ヒ86」船団は日本の戦時商船隊の中でも最も悲劇的な最期を遂げた船団である。

1945年1月、アメリカ軍はルソン島の中央部のリンガエン湾、ミンドロ島への上陸を開始し、フィリピンのアメリカ軍による完全制圧も時間の問題であった。そして周辺の広い海域の制空権も制海権も完全にアメリカ軍の手中にあった。

アメリカ陸軍航空隊はレイテ島やネグロス島にすでに大航空基地を完成しており、アメリカ陸軍航空隊第五空軍のB24双発爆撃機やB24四発重爆撃機、さらにはP38双発戦闘機などを多数配備し、迎撃する日本側の戦闘機の姿も稀になったフィリピン上空を我が物顔に飛び回っていた。

さらに陸軍部隊や海兵隊の一連の上陸作戦を支援するために、アメリカ海軍の第38機動部隊の航空母艦の大軍がフィリピン東方海上を遊弋中であった。

この機動部隊の傘下にある航空母艦の勢力は次の通りである。

正規航空母艦(大型) 8隻 搭載戦闘機・攻撃機等 合計736機

軽航空母艦 6隻 搭載戦闘機・攻撃機等 合計204機

護衛航空母艦 22隻 搭載戦闘機・攻撃機等 合計528機

合計 36隻 総計1468機

この他に陸軍航空隊は戦闘機、軽爆撃機、重爆撃機をフィリピン基地に400機前後配備していた。

これらの航空勢力のために、南シナ海に引かれた日本とシンガポールを結ぶ海の生命線は完全にアメリカ軍の制空権下に置かれており、レイテ島やネグロス島に基地を置く陸軍航空隊の長距離爆撃機(B24)や海軍基地航空隊の長距離哨戒機(PB4Y)は連日南シナ海方面に偵察・哨戒機を飛ばし、南シナ海を航行する日本の船舶を徹底的に探索し、発見の情報は直ちに潜水艦隊へ送り日本船舶の攻撃に徹底さを加えた。

このような状況のなかでは日本の船団が南シナ海を航行することは正に自殺行為に等しく、無事に日本に生還することなどは奇跡に等しかった。

しかし、このとき一つの船団「ヒ86」が1944年12月30日シンガポールから日本に向けて出発した。

四隻の油槽船と六隻の貨物船からなる船団である。

極運丸 油槽船(1,045総トン) 原油12,200トン

さんるいす丸 油槽船(7,268総トン) 原油10,200トン

昭永丸 油槽船(2,764総トン) 重油2,569トン、生ゴム400トン

大津山丸 油槽船(6,859総トン) 重油7300トン、ガソリン400トン

豫州丸 貨物船(5,711総トン) 生ゴム、ボーキサイト*

永萬丸 貨物船(6,968総トン) アルミインゴット

建部丸* 貨物船(4,519総トン) マンガンインゴット、錫インゴット

辰鳩丸 貨物船(5,396総トン) 生ゴム、コプラ

優清丸** 貨物船(屎尿運搬船 600総トン)

航空機用ガソリン(ドラム缶入り)

第六十三播州丸 貨物船(冷凍船 533総トン) 原油 430トン

*船団輸送に見る完敗の海軍 (ヒ86船団の悲劇)

http://www.d4.dion.ne.jp/~ponskp/yamato/transport/h-86.htm

**戦中・戦後における喪失商船

http://www.ymf.or.jp/image/nenpo56/nenpo56.ooida.pdf

船団は軽巡洋艦(香椎:元練習巡洋艦)と海防艦5隻という強力な護衛隊を伴って二列縦隊で北上を開始した。

日本には在来型の高速油槽船はほとんど残っていなかった。

正規の油槽船は、さんるいす丸のみである。

極運丸は南氷洋からの鯨油運搬専用船、昭永丸は貨物倉の一部を油槽に改造したもの、大津山丸は戦時標準型貨物船で貨物倉の一部を油槽に改造したものである。

船団は在来型船と戦時標準船の混成であるため、航海速力は8~9ノットの低速で進む。

船団はタイ湾を縦断し、シンガポール出航後5日目の1月4日、無事仏印のサンジャック湾に入泊した。

1月9日正午にサンジャック湾を抜錨した。

この日、アメリカ陸軍はフィリピン中心部ルソン島のリンガエン湾に上陸を開始した。そしてアメリカ海軍第38機動部隊の主力空母14隻と護衛空母8隻が、上陸作戦支援のために、南シナ海方面に温存されている可能性のある日本軍の全海上勢力を撃滅するため、この日から一大航空攻撃を展開した。その情報を得た日本船団は8ノットの低速で仏印沿岸沿いに北上を続け、11日未明に一旦バンフォン湾に避泊、午前8時にバンフォン湾を抜錨、その北120kmのキノン湾に再び避泊した。敵航空機からの発見を避けるための細切れ航行であった。

船団は12日午前6時半に抜錨して北上を開始したが、その直後、空母から索敵に飛び立った3機の敵編隊が上空に現れ旋回後飛び去った。午前11時30分、敵艦上攻撃機16機が船団上空に来襲、それを第一陣に以後午後遅くまで次々と敵艦上機の編隊が上空に現れ船団を攻撃した。その数延べ120機。

まず豫州丸に数発の直撃団が命中して、間もなく沈没。永萬丸と大津山丸にそれぞれ数機の戦闘機が銃撃、両船とも操舵不能になり敵の攻撃に回避操作ができなくなってしまった。その直後永萬丸に数発の直撃弾が命中、船内に積み込まれていた大量のガソリン・ドラム缶が爆発、間もなく船体の中央部から折れて沈没した。

その頃昭栄丸が敵機の集中攻撃を受け、多数の破口から浸水が始まり、船首部分の重油タンクに直撃弾が命中、炎上を始めた。船長は至近の海岸に擱座させようとしたが、その間に船体は沈みはじめ放棄された。

小型の第六十三播州丸も銃撃で機関室舷側に破口が生じ浸水が始まり、船長は海岸への擱座を試み浅瀬に擱座させ、乗組員は激しい銃撃の中海岸へと脱出していった。

優清丸も数発の直撃弾を受け積荷の重油ドラム缶が激しく炎上、船長は海岸に擱座を成功させたが船体は炎上・放棄された。極運丸も数発の直撃弾を受け積荷の重油が炎上、海岸への擱座を試みた。辰鳩丸も建部丸も敵機の直撃弾と至近弾で積荷が炎上、他の船同様海岸に擱座するために燃える船を海岸に向けた。

大津山丸も集中攻撃を受け全船火達磨となり、海岸への擱座を試みたが到着直前に船が折れて沈没した。

さんるいす丸は午後になってもまだ奇跡的に航行中で敵機と奮戦中であったが、多数の至近弾と激しい銃撃によって甲板上の高射砲や高射機関銃は全て破壊され、船橋をはじめ上部構造は機銃弾で蜂の巣のように穴だらけになり、あちこちの構造はズタズタに切り裂かれ、その切り裂かれた油槽からは大量の重油が海面に漏れて尾を引いていたが、不思議にも船は炎上していなかった。午後4時、船長は船を擱座させようと海岸線に進めていたが再び来襲した十数機の敵機の攻撃によって後部油槽に数発の直撃弾を受けて、さんるいす丸ははじめて炎上を始めた。

「ヒ86」船団は壊滅した。そして護衛船団群も同じように敵機の集中攻撃を受けた。巡洋艦香椎と海防艦2隻が敵機の攻撃で撃沈された。10隻の輸送船と6隻の護衛艦からなる「ヒ86」輸送船団の中で、このときの攻撃を生き抜いたのは3隻の海防艦のみであった。

この1月12日のアメリカ海軍第38機動部隊による仏印沿岸一帯の艦船攻撃によって、日本は商船35隻、136,000総トンを失った。日本商船隊最後の大災厄の日であった。

第11話 安全と悲運を背負った緑十字船・阿波丸遭難事件

阿波丸(11,249総トン)は1943年建造、日本郵船が豪州航路用貨客船として就航予定であったが、三菱重工長崎で完成したときはすでに開戦していたため、商業航路に就航せず、すぐに陸軍に徴用された。

阿波丸は太平洋戦争の劈頭に日本軍の捕虜となり東南アジア各地に抑留されている連合軍の将兵や民間人に対して、国際赤十字社を介して送られる連合国側の救援品の輸送のために、戦時中でありながら「国際安全航行」の保障を得て航海していた船である。

日本からマレー、ジャワ方面へ向かう阿波丸には825トンの抑留者向けの救援品が積み込まれ、1945年2月17日、日本を出発し、一週間後には無事に輸送任務を完了した。そして(帰路)日本に到着するまでの間の航海も「安全」は保障されていた「はず」であった。しかし国際的な航行の安全が保障されていたはずの阿波丸が、その帰途に台湾海峡でアメリカ海軍の雷撃を受け、生存者わずか1名を残し、積荷と共に乗組員と便乗者の合計2000名強が犠牲になってしまった。

第一次世界大戦の経験と結果を基に、戦時捕虜に対する国際的な取り決めを定めるべく、大戦後間もなく欧米諸国を主体に検討が進められていた。そして1929年にスイスのジュネーヴで、「戦争当時国間の国際的な捕虜の取り扱いに関する協定」についての国際会議が開催され、このときの各国間の取り決めが「ジュネーヴ協定」として批准された。この協定は現在でも国際的な協定として有効である。

ところが日本では「捕虜」というものに対し、欧米諸国間とは異なった基本的な倫理観の違いから、日本国内ではこのジュネーヴ協定についてさまざまに議論が交わされた。その結果、時の帝国議会は日本がジュネーヴ協定を批准することに対して「ノー」の回答を出した。

この時点で、もし日本が他国と戦争し日本側が外国の捕虜を得た場合には、その捕虜に対する対応は、基本的には「ジュネーヴ協定に何ら従う必要がない」と解釈でいることになるのであった。つまり極言すれば、敵捕虜の扱いは「勝手次第」ともなりかねなかった。

1934年に東京で国際赤十字会議が開催された。この会議における主要な議題は「戦争当事国の市民の保護」で、保護案の草案も起草された。そしてジュネーヴ協定と同じく国際法として成立させるべく、再度の会議が提唱された。そこには日本に対してジュネーヴ協定を批准させるべく再度の要請も含まれていた。しかし、この会議は開催されなかった。日中戦争の序曲的な戦闘小競り合いやスペイン内乱など、世界中で不穏な動きが胎動し始めていた時期でもあり、いつしか国際赤十字社としての国際活動は世界の動きの中に埋もれてしまった。

1941年12月8日、太平洋戦争が勃発、その直後の12月18日、アメリカ政府は日本政府に対して、もしアメリカ軍将兵が日本側の捕虜になった場合、あるいは民間人など非戦闘員が戦闘の行われている地域で日本側に拘束された場合には、その人々に対してジュネーヴ協定に定められた扱いをするように申し入れてきた。

この申し入れに対して、日本政府は1942年2月、非戦闘員に対する扱いのみに合意を示し、捕虜となったアメリカ軍将兵に対する扱いについては、明確な回答をしなかった。

その後の戦争の展開によって東南アジア方面では多数のアメリカ軍将兵が捕虜になった。この状況に対しアメリカ政府は日本側に拘束されたアメリカ軍将兵や非戦闘員に対し、早くの時期から日本政府に対して救援物資を送りたい旨申し入れてきていた。

しかし日本側からはこれに対して特段の意思表示も示すことなく、その後の戦況の推移もあって放置されたままになっていた。

国交を断絶し、戦闘中の当時国間での政府間交渉は、どこか中立国を経由して行うという複雑な手段を講じなければならない。また交渉に際しても、両当事国の交渉担当者や中立国の仲介担当者の交渉に対する姿勢や態度、さらには相互の国の国民性や心情などが複雑に入り組み、しかも通信手段についてもさまざまな制約を受け、交渉は必然的に複雑で多くの時間を要してしまう。

1943年に入り、アメリカ政府は、当時まだ日本と国交のあったソ連に対して、日本側に拘束されているアメリカ軍捕虜や非戦闘員に対して援助物資を送り込む件について、日本との仲介の労を打診していた。

アメリカ政府はソ連政府から基本的な同意を取り付けると、まだソ連政府と日本政府間で本格的な交渉が開始される前から、救援物資をソ連貨物船タシケントによってアメリカ西海岸のポートランドからソ連のナホトカに向けて送り出した。そしてその量は1943年9月現在で2025トンに達していた。

太平洋の戦況は日増しに日本側に不利な状況になっていた。この状況を逃がさなかったアメリカ政府は、1944年に入ると再度日本政府に対して救援物資の受け取りと拘束されている全てのアメリカ人に対する配布を申し入れてきた。

1944年6月のサイパン島陥落を受けて日本政府では、首相の交代など大きな政変が起きていた。それとともに日本の軍部の中にも微妙な変化が現れてきた。

それは連合軍捕虜に対する姿勢の日本側の微妙な変化であった。日本軍では「日本の軍人が敵の捕虜になることは最も恥ずべき行為」として、「日本軍には捕虜は有り得ない」とする強い土壌が何時しか生まれてしまっていた。

日本の軍部は戦争捕虜については、例えそれが外国の捕虜であっても日本的な観念のなかで処理しようとする姿勢が大勢を占めており、ジュネーヴ協定の批准に対して「ノー」の答えを出した根本的な姿もそこにあったと判断すべきものであった。

日本の軍部の中に現れた連合軍捕虜に対する微妙な姿勢の変化は、戦争の推移が日本側に次第に不利になって行く状況から生まれたものと考えることもできないわけではない。

アメリカ政府の申し入れに対し自国の戦争捕虜を認めていない日本側は、アメリカ国内に抑留されている「民間人の日本人」に対して救援物資を送る旨をアメリカ政府に申し入れた。その交換条件として日本側に抑留されているアメリカの戦争捕虜と非戦闘員に対する救援物資の受け入れを了承する旨の回答をした。

さらに日本政府は救援物資を送り込むための日本船舶の、国際的な航行の安全の保障をアメリカ政府に対して申し入れた。

1944年10月、ようやく両国間で基本合意が得られることになった。

合意と同時に日本側も行動を開始した。10月28日に客船白山丸(4351総トン)が日本側の救援物資(書籍、郵便物、嗜好品など)を積み込んでナホトカに向かった。

白山丸はアメリカ側の救援物資2025トンを積み込み、途中北朝鮮の羅津に寄港し、満州に抑留されている捕虜向けの救援物資150トンを降ろした。そして11月11日に神戸に帰着、日本国内に抑留されているアメリカ軍捕虜向け800トンと中国に送り込まれる275トンの救援物資を降ろした。残りの800トンはマレー・ジャワ方面に抑留されている捕虜や非戦闘員に送り込まれることになった。

この時期、日本と東南アジアを結ぶ航路は、(アメリカ海軍艦上戦闘機の空からの攻撃と潜水艦による雷撃によって)悲劇的な状況になっていた。優秀な商船のほとんどを失っている状況の中で救援物資を運ぶ商船の選定は難しかったが、貨客船阿波丸(11,249総トン)は当時日本にわずかに残っていた優秀高速船であった。

阿波丸は協定に基づき、それまで船体の各所に増設されていた高射砲座や高射機関砲座を取り除き従来の商船の姿に戻し、船体を明灰色に塗装し直し、両舷側の前後には大きな緑十字を描き、煙突にも同じく緑十字を描いた。

また夜間航行時の安全のために煙突の緑十字は照明で照らし出せるようにしてあった。

阿波丸に科せられていた条件は、往復に戦争の遂行に直接関係のある物資を輸送することの禁止であった。

ところが阿波丸を選定した理由には日本軍部の強引な要求が潜んでいたことは至極当然で、往路の阿波丸には予想された通り、現地航空隊に送り込む各種の航空機部品、自動車部品、機械類、弾薬などおよそ600トンが積み込まれた。

1944年2月17日、阿波丸は門司港を出港、途中高雄で22トン、香港で41トン、シンガポールで562トンの救援物資が降ろされ、最終地のインドネシアで175トンが降ろされ、三年越しで進められていたアメリカ側抑留者に対する援助物資の輸送は完了した。

2月28日、阿波丸は日本へ帰還が可能になった。ところが出港に先立ち阿波丸側と現地日本軍首脳部との間で対立が起きた。

一つは便乗者のことである。阿波丸が安全に日本に帰還できるおそらく最後の船になることから、この船に乗船して日本へ帰還を希望するものが殺到した。そこに軍部が横ヤリを入れ、本土防衛に役立つ軍人を最優先に乗船させようとした。激論の結果、最終的に決まった便乗者の数は、残留商船乗組員480名、商社員、公務員、技術者など600名、軍人、軍属820名の合計1900名であった。

もう一つの問題は当然予想されたことであったが、この船を利用して少しでも多くの戦略物資などを輸送しようとする考えであった。

しかし協定の上からはこの船には援助物資以外の貨物を積み込むことは厳に禁止されていた。そしてもしそれを侵した場合には阿波丸が攻撃され沈められても少しも協定違反になるものではなかった。協定を侵したのは日本側になるからである。

阿波丸船長の忠告を無視し軍部は独断で阿波丸に大量の物資を積み込んだ。錫インゴット、タングステン、アルミニウムインゴットなど5000トン以上、生ゴム2000トン以上、重油とガソリン合計2500トン。仮に釈明の機会が与えられたとしても、当時の状況からこれらの物資が軍需物資でないと釈明することは絶対に不可能であった。

阿波丸は大量の貨物と便乗者を満載してシンガポールを出港した。出港に際して阿波丸に大量の貨物が積み込まれたことはすでにアメリカ軍側に知られていた。またシンガポール出港直後からアメリカ海軍の長距離哨戒機が阿波丸の上空を飛行し行動を監視していた。

協定上では当然軽荷状態であるべき阿波丸の吃水が、深々となって航行していることは、この船に大量の貨物が搭載されていることを示すものであった。アメリカ軍は吃水も深々と航行する阿波丸の姿を低空から撮影している。

この状況に対してアメリカ軍側が「日本側は阿波丸を自分たちの都合に合わせて利用している。この行為は協定の基本合意に違反していることになり、航行の安全を放棄したと見るべきではないか」と考えるのは当然すぎることであった。

アメリカ側も阿波丸の往復の航海が「軍事的に使われること」をある程度予想していたが、復路の阿波丸の姿はあまりにも歴然とした協定違反を示すものであった。

阿波丸から発せられる通信はアメリカ側に傍受されており、戦略物資と認められる貨物の搭載も確認されていた。

報告される阿波丸の姿に対して、グアム島に根拠地を移していたアメリカ海軍太平洋艦隊潜水艦司令部司令長官ロックウッド海軍少将も、この時点で「阿波丸を撃沈すべし」とする判断を下していた。

ロックウッド海軍少将は太平洋艦隊司令官ニミッツ海軍大将に対して、該当海域に配置してある自分の麾下の潜水艦に対して阿波丸撃沈の許可を求めた。

しかしこの要請をニミッツ司令長官は「無視」した。彼が無視した真の理由は永遠に不明である。考えようによっては「暗黙の攻撃了解」とも受け取れるし、協定は協定として最後まで遵守する「攻撃不可」とも受け取れる。

ロックウッド海軍少将が「無視」をどのように解釈したかは不明であるが、アメリカ政府としてはこの状況に対して別の判断を下していた。

アメリカ側による阿波丸に対する偶発的な攻撃あるいは意図的な攻撃を防ぐために、アメリカ政府は阿波丸を協定に基づいた船として、阿波丸の復路のコースもアメリカ太平洋艦隊潜水艦隊に対して直接通告していた。

アメリカ政府が理由はどうであれ基本的には阿波丸の復路の安全を保障した陰には、阿波丸を撃沈するという事態が発生した場合、日本側に抑留されているアメリカ側の捕虜や非戦闘員に対する日本側の報復を警戒したこともあったことは容易に想像される。

1945年4月1日午後10時、台湾海峡の澎湖諸島の北側を浮上して哨戒中のアメリカ潜水艦クイーンフィッシュのレーダー画面に、北上する大型の船の輝点が認められた。海上は薄い靄に包まれており視界は決して良好ではなかった。そこで艦長はレーダーで目標の位置、目標の速力を確認した後午後11時、四本の魚雷を目標に向けて発射した。およそ50秒後に魚雷が次々に目標に命中して爆発する音が聞こえてきた。レーダースクリーンから目標が消えておよそ10分後にクイーンフィッシュは目標が沈没したと思われる海域に到着。暗い海面一面に無数の漂流物と共に多数の人々が泳いだり、漂流物に掴まっている姿が望まれた。

潜水艦側から彼らを救助する手をさしのべたが、艦長は「漂流者達は一様にアメリカ潜水艦に救出されることを拒否した」と後の軍法会議で証言している。この時ただ一人潜水艦の救助の手を求めた者がいた。彼は阿波丸に乗船していた唯一の生存者となった。犠牲者の総数2048名(便乗者1900名、乗組員148名)

阿波丸の沈没が日本側に与えた影響は大きかった。阿波丸の沈没を知った多くの日本人が、撃沈が「偶発的ではない」とした。しかし日本側にもそれをアメリカに対して真っ向から抗議することにためらう気運があった。

日本側が協定に違反したことは当事者の間では周知の事実であったが、実情を知らない人々にとっては、阿波丸撃沈は「明らかなアメリカ側の協定違反」と理解し感情的になるのは当然であった。

事件後、アメリカ海軍はクイーンフィッシュのラフリン艦長*を軍法会議にかけた。しかし海軍法務委員会が最終的に出した結論はラフリン艦長の「有罪。ただし不注意」とする誰もが不可解に思う判決であった。この軍法会議において艦長は「ミスは許される範囲」「攻撃は正当化されるべき」と主張している。

************

クイーンフィッシュ艦長 阿波丸撃沈潜水艦艦長

阿波丸事件と軍法会議

2月24日からの4回目の哨戒において、ラフリンのクイーンフィッシュは冒頭に記したように、1945年4月1日に緑十字船「阿波丸」を撃沈する。いわゆる阿波丸事件である。

直前の3月28日、太平洋艦隊潜水部隊司令官チャールズ・A ・ロックウッド中将は指揮下の全潜水艦に以下のようなメッセージを発信した。ロックウッド中将が阿波丸に関するメッセージを発信したのは二度目で、最初のものは3月上旬に発せられていた。しかし、この最初の電文は、ラフリン以下乗組員は見なかったし注意もしなかった。

「3月30日から4月4日までの間に、担当海域に安全を保証された阿波丸が通過した。阿波丸は夜には点灯して航行し、船体に白十字を描いている」

ラフリンのクイーンフィッシュが阿波丸に関する二度目の電文を受信したのは間違いないが、拙い文章であったために、ラフリンはこうつぶやいた。「生まれてから、こんな阿呆な電文は見たことがない」。潜水艦宛ての電文は、そのほとんどがロックウッドの腹心であったリチャード・A・ヴォージ大佐が自ら起草するか目を通すかしていたが、この阿波丸通過に関する二度目の電文に関しては、ヴォージがフィリピン出張中であったため副官が作成したものであった。電文に関する不運が二度続き、シーフォックス(USS Sea Fox, SS-402) からの報告に基づき、ラフリンのクイーンフィッシュは濃霧の中で「駆逐艦」を探知し、魚雷を4本発射して目標の「駆逐艦」を撃沈し、生存者1名を救助した。この生存者、阿波丸の調理師であった下田勘太郎の口から電文が洗いなおされ、撃沈したのが阿波丸であることを知った。ラフリンは「そんな馬鹿な!」と叫んだのちロックウッドに撃沈を報告し、シーフォックスと捜索を行いながら太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ元帥と合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦本部長アーネスト・キング元帥にも報告、キング元帥は即座に以下のように返答した。

「クイーンフィッシュは、ただちに帰投せよ。ラフリンは軍法会議にかけられるであろう」

下田以外の生存者は見つからなかったが、積荷と思しきゴムが4,000個も発見され、そのうちの4つを回収してサイパン島に帰投した。

事件に関し、ロックウッドの懸念したことは以下の3つであった。

事件が、アメリカが「ルシタニア号撃沈事件」*のような恥ずべき騒動の原因を作ったと思われること。

日本側が捕虜に対して「野蛮なる報復」を行う可能性。

上記2つの点でラフリンが矢面に立たされること。

ロックウッド中将は弁護人を介したラフリンの証言に対し、3月28日の電文に関するいくつかの非難は受け入れた。弁護側は2つのことを持ち出してラフリンを弁護した。一つは阿波丸が安全が保証された通告済みの航路を航行していたとしても、生存者や積荷のゴムがそれと無関係であるかどうか。ラフリンは、それらが阿波丸のものかどうかは分からなかったとし、ともかく攻撃したのは間違いないと述べた。もう一つは意図の欠如に関してであった。ラフリンが採った戦術は小型艦船に対するものではなく、明らかに大型艦船に対する戦術であった。戦術に関する論争に際して、ラフリンのクイーンフィッシュにおける過去の哨戒記録を洗いなおした。

ラフリンは審理では好意的に振る舞い、クイーンフィッシュを手放すことを惜しんだ。

しかし、軍法会議は「職務と合法的な秩序維持に過失があった」ことを認め、ラフリンは有罪と宣告されて海軍長官からの沙汰を待つ身となった。ニミッツ長官は処罰を寛大にするよう求めたが受け入れられず、逆にラフリンに重いペナルティが課せられることとなった。そして、キングは「ラフリンは今の立場にはいられない」と発言した。

戦後

4月16日付でクイーンフィッシュ艦長職から外されたラフリンは、軍法会議のあとロックウッド中将のもとでスタッフに加わった。その後はアナポリスに戻って運動教官を務める一方で募金活動を行い、アナポリスでの運動カリキュラムにサッカー、クロスカントリーおよびレスリングを復活させた。軍務の方では潜水母艦オリオン (USS Orion, AS-18) 副艦長と潜水部隊司令を歴任。給油艦ミシシネワ(USS Mississinewa, AO-144) と重巡洋艦トレド(USS Toledo, CA-133) の艦長を務めたあと再び潜水艦と関わるようになり、第6潜水隊群司令としてポラリス搭載潜水艦の指揮を執った実績に対して、最初のレジオン・オブ・メリット*が授与された。

「レジオン・オブ・メリット(Legion of Merit)

合衆国大統領は、海軍少将チャールズ・エリオット・ラフリンが1964年8月24日から1966年9月24日の間に務めた第6潜水隊群司令として卓越した功績に対し、レジオン・オブ・メリットを贈る。ラフリン少将は有能で機知に富むリーダーとして、アメリカ大西洋艦隊潜水部隊の軍事や運用部門に大いに関わった。特に、ポラリス搭載潜水艦に関する組織の形成、オーバーホール前の訓練方法および慣熟訓練の方法について、戦術外の負担についての監督を行った。持ち合わせたリーダーシップと専門知識を駆使し、サウスカロライナ州チャールストンにおける休暇中の乗組員に対する支援活動を機能させた。また、ラフリン少将は海軍におけるもっとも明瞭的かつ印象的なスポークスマンとしても記憶されるところである。これらの職務に加え、NATOでの職務および、東部大西洋方面潜水部隊における職務遂行の際に、ラフリン少将は海軍の伝統の維持と義務への貢献に対して最大限のパフォーマンスをして見せた」

その後、ラフリンはワシントンD.C.海軍区の司令官も務め、その職で二度目のレジオン・オブ・メリットを受章した。そして、この職を最後に海軍を退役した。

「レジオン・オブ・メリット

合衆国大統領は、海軍少将チャールズ・エリオット・ラフリンが1966年10月から1968年6月の間に務めたワシントン海軍区司令官としての功績に対し、レジオン・オブ・メリットの代わりに金星章を贈る。ラフリン少将はワシントンでの職務において、卓越したリーダーシップと判断を駆使し、海軍の多種多様な部隊を監督するなど、艦隊支援の任務を全うした。その職務のもと、軍民関係コミュニティの中において海軍が果たすべき重要な役割に関する意識を向上させ、拡充していった。ラフリン少将はまた、基地周囲の民間人との交流を維持し続け、軍人のための住宅地を増加させることに貢献した。さらに彼は、海軍の青少年向け行事や騒じょう対策にも乗り出し、民間との交流を積極的に奨励していった。ラフリン少将は卓越したリーダーシップと先見性、そして鋭い感性をもって、アメリカ海軍のために尽くした」

退役後のラフリンについては断片的な情報しかないが、妻とともに日本へ旅行のために来日したことがあり、日本の復興ぶりに目を見張った。1979年12月7日には阿波丸事件に関するNHKの取材を受けている。

この取材においてラフリンは、「もう一度やり直しができたとしても、運命のあの4月1日と同じ状況、同じ事情ならば、また、まったく同じように行動するであろう」という発言を行っている。

ラフリンは1989年10月31日に79歳で亡くなり、アナポリス敷地内の墓地に埋葬されている。

出所:ウィキペディア チャールズ・E・ラフリン

Wikipedia Elliott Loughlin

**********

阿波丸事件は戦後に持ち越され、最終的には1951年にアメリカ側が日本側の遭難者の遺族に対して一人当たり6万円、日本郵船に対して阿波丸の賠償金1780万円を支払うことで事件の一応の決着を見た。そして昭和27年の講和条約発効と共に、日本政府はアメリカ政府に対して阿波丸遭難事件に関わる一切の請求権を放棄した。

阿波丸事件の最大の疑問点は当時のアメリカ太平洋艦隊中枢の中に阿波丸撃沈に対する「暗黙の了解」があったか否かということであろう。これは永遠の謎として残る。

1979年4月、中国政府は福建省の沖合11カイリ(約20km)の領海内の海底で、阿波丸の船体を発見したと報じた。それによると阿波丸の船体は水深60メートルの海底に沈んでおり、船体は「く」の字形に二つに折れて横たわっていたそうである。そして潜水調査の結果、船内からは大量の錫のインゴットと生ゴムの梱包が発見されたと報じている。中国による一連の阿波丸調査の後、その時に船内から収容された犠牲者の遺骨158柱と多数の遺品が日本側に返還された。1979年7月、関係者およそ800名の参加の下、事件後34年目にして初めて犠牲者の法要が営まれた。

*「ルシタニア号撃沈事件」

第一次世界大戦中の1915年 アイルランド沖を航行していた英国籍の客船ルシタニア号がドイツ海軍のUボートから放たれた魚雷によって沈没し、米国人128人を含む1198人が犠牲となった。

ところがルシタニア号の積み荷には173トンの弾薬が有り、当時の国際法に照らし合わせると、ルシタニア号は攻撃を受けても仕方がなかった。ドイツ大使館も事前に米国民へ「船に乗るな」と警告を発していた。

しかし、ウィルソン大統領は弾薬の積載を認めず、積み荷の目録を開封禁止にした。

最近行われた海底調査で、沈没したルシタニア号の船内には違法な武器と火薬が積載されていたことが判明し、やはりルシタニア号が国際法に違反していたことが証明されている。

当時のハウス大佐と英国外交官エドワード・グレイ卿の会話記録が残っている。

グレイ「もしドイツ軍が米国旅客船を沈めたらどう反応するだろう?」

ハウス「怒りの炎が米国中に広がり、我々を着実に戦争へ導くだろう」

ドイツの野蛮な攻撃に対してアメリカの世論は沸騰。これによって、それまで中立であった米国議会でも反ドイツの雰囲気が強まり、アメリカも参戦するきっか けとなった。

出所:隠された真実 ルシタニア号事件

https://sites.google.com/site/uranenpyou/home/lusitania

Wikipedia : RMS Lusitania

https://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Lusitania

阿波丸事件関連サイト及び書籍

大東亜戦争 阿波丸事件

http://www.mekong.ne.jp/directory/military/awamaru.htm

『阿波丸事件-太平洋戦争秘話』(ミノル・フクミツ著、読売新聞社、1973年8月)

『阿波丸はなぜ沈んだか 昭和20年春、台湾海峡の悲劇』 (松井覺進 著、朝日新聞社、1994年5月刊)

戦史 阿波丸事件 1/2

http://coolrip.b.ribbon.to/yokohama.cool.ne.jp/esearch/sensi-zantei/

sensi-awamaru1.html

海上労働協会著・編集『日本商船隊戦時遭難史』 単行本 – 2007/9/18

阿波丸事件

http://www.asahi-net.or.jp/~un3k-mn/hondo-awa.htm

撃沈された商船 過失認めた米軍 戦後賠償は放棄

東京新聞 2015年4月23日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/Postwar70th/dengon70th/

CK2015042302000216.html

ロジャー・ディングマン*著 『阿波丸撃沈 太平洋戦争と日米関係』 日本郵船歴史資料館(監訳)、川村孝治(訳)、成山堂書店 2000年刊

MV Awa Maru (1942)

https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Awa_Maru_(1942)

第12話 青函連絡船全滅・連絡船津軽丸の最後

1945年7月、太平洋戦争は末期症状を呈し、日本の主要都市のほとんどは戦災によって壊滅的な被害をうけていた。西日本の主要港湾や海域は空中から投下された機雷によって埋め尽くされ、船舶の自由な通行は出来ず、大陸からの大豆やトウモロコシ、粟やコウリャンなどの雑穀類も入手困難に陥り、日本は軍需品の生産どころか日本人のその日の食料の確保もままならない状況になっていた。

しかし、アメリカ・イギリス連邦連合軍の攻撃の手は緩められることはなかった。

7月初め頃から日本近海で、アメリカ・イギリス両海軍連合機動部隊の蠢動が見られた。

7月10日、アメリカ海軍第38機動部隊の十数隻の空母から、戦闘機、攻撃機・急降下爆撃機約800機の大群が関東地方一円の日本陸海軍の航空基地を襲った。

本州東方洋上を北上した同機動部隊は、7月14日には、北海道南部から東北地方北部にかけての港湾施設、船舶、航空基地、鉄道施設に猛攻撃を加えた。

翌15日には機動部隊に随伴していた戦艦部隊と巡洋艦部隊が、北海道室蘭市の製鉄工場施設に艦砲射撃を加えてきた。当時東北地方から北海道にかけての日本陸海軍航空基地には、これらの艦載機を迎撃する戦闘機は一機も存在しなかった。これらの基地には多数の航空機が存在した。しかしそれらは来たるべき本土決戦に備え、特攻機として、あるいは正規の攻撃機として温存されていたのであった。

7月14日早朝、第38機動部隊を構成する航空母艦軍の中の一群が青森県尻矢崎の東沖合約110カイリ(約204km)を遊弋し、津軽海峡方面の港湾や在泊船舶の攻撃を準備中であった。

この機動部隊は大型空母二隻から編成され、戦闘機、攻撃機、急降下爆撃機合計248機を有しており、この日早朝から津軽海峡方面の目標を繰り返し攻撃する予定であった。

7月14日午前5時、津軽海峡に面する青森市、函館市その他周辺町村に空襲警報のサイレンが鳴り渡った。

このとき、函館港内と青森港内、津軽海峡上は合計12隻の連絡船が在泊中または航行中であった。

航行中の船舶は4隻、函館を出港した車輌専用連絡船第二青函丸、青森を出港した車輌専用連絡船第一青函丸、旅客・車輌連絡船津軽丸、車輌専用連絡船第三青函丸である。

このとき函館港内には、車輌専用連絡船の、第四、第六、第七、第八、第十青函丸の5隻、旅客・車輌連絡船の翔鳳丸、松前丸、飛鸞丸の3隻、合計8隻が停泊中で、松前丸は函館に到着直後で乗客を下船させている最中であった。敵主力部隊の攻撃にさらされた各連絡船は、高射機関銃で応戦したが、気休め程度の対空火器でしかなかった。8隻の連絡船は座したまま次々とロケット弾、爆弾が命中、至近弾を受け、火災発生沈没は目前の状態であった。

上空で視界不良のため変態からはぐれた2機のグラマンF6F戦闘機が陸奥湾に突き出た夏泊半島の上空で青森に向かって航行中の第二青函丸を発見、爆弾降下と銃撃を繰り返し、第二青函丸の船体は至近弾による波口とロケット弾の直撃で火災が発生したが、辛うじて青森桟橋にたどりついた。

青森を出港した津軽丸は警戒警報を受け、津軽半島先端の三廐湾に避泊、午後12時45分、青森地方の空襲警報が解除されたため、三廐湾を抜錨、一気に函館に進まずに、対岸の渡島半島南端に飛び出した鷹巣岬に向かう進路をとり、その先の狐崎岬沖に達したところで進路を北東にとって陸岸伝いに函館に向かう予定であった。

午後2時10分、津軽海峡一帯に再び空襲警報のサイレンが鳴り響いた。

午後2時40分、津軽丸を発見した敵爆撃機隊の攻撃を受け、至近弾、船体を貫通し機関室とボイラー室で爆発した爆弾で爆発・炎上、銃撃などで波口から浸水、攻撃30分後の午後3時10分、船尾から急速に沈んでいった。

この攻撃によって乗船者174名中、乗客52名と乗組員80名、合計132名が犠牲になった。

**********

第二青函丸は、7月14日- 函館0時05分発の遅れ52便として青森へ航行中の5時10分、空襲警報受領と同時にアメリカ軍戦闘機の機銃攻撃を受け、船長以下十数名が負傷するも船体は無事で青森港外へ到着、補助汽船にて負傷者を上陸させた。14時30分再度の空襲警報あり、退避のため青森から出港しようとしたが、直後にアメリカ軍機来襲し、車両甲板に十数弾の爆撃を受けるもこれらは重大損傷には至らなかった。しかしその後、左舷より受けた魚雷によって船体が船橋後部より折れ、15時30分沈没した。乗組員65名中21名が戦死した。』

出所:ウィキベディア「第二青函丸」

**********

7月14日の空襲によって、青函航路は旅客連絡船4隻の全てと、車輌連絡船7隻、合計11隻を失った。

このとき攻撃を免れた3隻の車輌連絡船は、修理などでドックに入渠中のため、当日津軽海峡に不在であったために難を逃れた。

大動脈の青函連絡航路は壊滅した。航路がまがりなりにも再開したのは、戦争終結二ヶ月後の10月であった。

この日の攻撃で撃沈された青函連絡船は11隻、32,839総トン、乗組員と乗客の犠牲者は396名である。

この日から約一ヶ月後、8月14日、日本はポツダム宣言受8月15日、昭和天皇の玉音放送で、太平洋戦争は終わった。

第13話 北海道留萌沖で起きた謎の引揚船連続撃沈事件

8月15日、太平洋戦争の戦火は納まった。しかし樺太ではソ連軍が日本の領内に侵入してきた。同じ頃、千島列島北端の幌筵島(ほろむしろとう)の日本軍守備隊に対しても、ソ連軍が海空から攻撃を仕掛けてきた。

1945年8月20日、樺太の大泊港から逓信省の海底電線敷設船小笠原丸(1456総トン)が甲板や船内の電線船倉まで1514名の避難身を満載して午後11時45分、大泊港を出港し、翌21日午前11時に北海道稚内港に入港した。ここで北海道出身者872名が下船、その後、小樽港経由で秋田県船川港に向かう予定であった。

小笠原丸は1906年建造、船齢40年程の老朽船であったが、この年の6月から8月上旬、北海道猿払海岸と樺太間を繋ぐ海底電線の修理に従事していた。作業終了後は稚内港で待機中であったが、樺太で突然発生したソ連軍の進撃から逃れる避難民を収容するため在泊の他の船と共に樺太の大泊港に向かった。当初、小笠原丸に課せられた任務は樺太内の逓信省関係の職員とその家族の救出であったが、余裕があれば一般住民の乗船も認められていた。

第一回目の輸送で小笠原丸は約1500人の避難民を稚内に運び、折り返し、8月19日二回目の輸送のために大泊に向かい、20日再び稚内に戻り1514名を連れ帰った。

小笠原丸は8月21日午後4時、稚内港を出港し小樽に向かったが、この日の夜半頃から海上は時化模様で、難渋したが明け方近くになり波浪も次第に納まり出していた。

小笠原丸はこの頃留萌の沖を航行中であった。22日午前4時22分、小笠原丸は留萌の南に隣接する増毛町の南方の岬の北約10km、増毛町付近の海岸線から6kmの海上を航行中であったが、突然魚雷が命中、この時の状況については小笠原丸乗組員のほとんどが行方不明となっているため、詳細な状況は分かっていない。

小笠原丸が雷撃を受けて撃沈された模様はまだ機能していた雄冬岬の留萌防空監視所の哨長が双眼鏡で監視していて、潜水艦の司令塔のようなものが白波を切って進む、その先に一隻の船のマストが横倒しになり瞬く間に沈没するのを見た。増毛町の消防団員や漁師達が救出作業に走り回り62名の漂流者を救出したが同時に29名の遺体も収容された。小笠原丸の不慮の事件による犠牲者は当時の乗船者の90%、640名であった。その半数近くが樺太から脱出してきた逓信省職員とその家族であった。

小笠原丸が雷撃を受けた頃、この海域には他に2隻の船が航行中で、いずれも樺太からの引揚避難民を満載していた。1隻は泰東丸(877総トン)で小笠原丸に少し遅れて21日午後4時半に稚内を出港して小樽に向かっていた。同船の便乗者と乗組員の総数は780名である。泰東丸が留萌沖付近に差し掛かったとき、突然1隻の潜水艦が浮上し、同時に甲板上に数名が現れ、艦首側に設置された大砲を泰東丸に向けるや否や、至近距離から砲撃してきた。泰東丸は手旗信号用の白旗を掲げたが、砲撃は止まず、至近距離であるため砲弾は次々と泰東丸の船体に命中、砲弾の多数の炸裂穴から浸水が激しくなり、沈没した。泰東丸の生存者はほとんど数名で、ほぼ全員に等しい乗船者が犠牲となった。

同じ頃もう1隻の第二新興丸(2577総トン)が同じ留萌沖の海上で、やはり国籍不明の潜水艦の攻撃を受けたが、辛うじて沈没を免れた。

同船はもともと貨物船であったが、海軍に徴用され、特設砲艦兼敷設艦として千島方面へ向かう輸送船の護衛艦艇の指令艦となり、護衛任務の傍ら津軽海峡や宗谷海峡の機雷施設の任務に就いていた。

しかし、戦争終結と同時に発生した日本の樺太領土に対するソ連軍の不穏な動きに対して海軍から避難民の輸送のために大泊に向かう指令を受けた。

8月21日昼近く、引揚げ避難民3548名と乗組員164名を乗せた第二新興丸が稚内港に入港しようとしていたが、直前になって行き先が小樽に変更された。第二新興丸は指令通り、北海道西岸沿いに小樽に向かって南下し、小笠原丸や泰東丸を追う形となった。

8月22日午前5時10分頃、船橋の見張員が、突然雷跡発見と怒鳴り、船長は間髪を入れずに魚雷回避を命じたが遅すぎた。魚雷は船首の二番船倉の右舷水面直下に命中し、大きな波口を生じ、さらに爆発の衝撃で前甲板のマストが根元から折れ、海上に吹き飛ばされた。この爆発によって、二番船倉上の二番甲板に収容されていた避難民229名が死亡、100名以上が重傷を負った。

これに対して、第二新興丸は応戦し、船首と船尾に設置された大砲が2隻の潜水艦に対して射撃を開始、さらに船上に装備されていた数基の連装25mm機関銃も射撃を開始した。猛烈な反撃にあった2隻の潜水艦はたちまち海面下に没したが、その後何故か2隻の潜水艦が第二新興丸に魚雷を発射することはなかった。

第二新興丸は辛うじて沈没を免れ、船首を深く沈めながら5ノットの速力でおよそ四時間後の午前9時に留萌港に入港してきた。乗船していた3000名を越える引き揚げ避難民はまさに九死に一生を得た思いであった。

戦後の調査によって判明したことは、1945年8月15日以降、ソ連海軍は樺太方面から北海道周辺の海域にかけて12隻の潜水艦を布陣させ、8月20日から22日にかけて日本国籍の船舶に対して合計六回の雷撃を行ったことが判明した。小笠原丸、泰東丸、第二新興丸の3隻以外にも、8月20日には室蘭沖で東春丸(273総トン)が国籍不明の潜水艦の雷撃を受けて沈没、22日には宗谷岬沖で能登呂丸(1229総トン)が二機のソ連空軍爆撃機による雷撃を受けて撃沈された。

戦争が終結したにも関わらず、日本の商船に攻撃を加えてきたソ連海軍の真意は明かではないが、これらの行動は戦争終結に際して当時のソ連が北海道の占領を画策していたという事実からも、あるいはその計画に組み込まれていた行動の一つではなかったのか。

出所:大内建二著『輸送船入門』pp.129-221

**********

三船殉難事件

国籍秘匿の潜水艦

三船を攻撃した潜水艦について公式には今もって「国籍不明」とされているが、当時樺太にはソ連軍が侵攻していた上、アメリカ海軍やイギリス海軍の潜水艦は日本の降伏宣言を受けて国際法に則り軍事活動を停止し、同海域において軍事活動を行っていなかったために、事件直後からソ連の潜水艦であると推測されていた。戦後、当時のソ連海軍の記録から旧ソ連太平洋艦隊第一潜水艦艦隊所属のL-1とL-12の2隻の潜水艦が留萌沖付近の海上で作戦行動に就いていた事が判明した。国籍を秘した潜水艦は魚雷で沈没した船から海に投げ出された人々に機銃掃射を行いとどめを刺した。

2007年(平成19年)、樺太の新聞『ソビエツキー・サハリン』の取材でサハリン州公文書館から公開された資料によると、ソ連は樺太に続き北海道北部を占領するため狙撃部隊2個師団による留萌への上陸作戦計画を立てていた。

この作戦の前哨としてL-19潜水艦(コノネンコ艦長)、L-12潜水艦(シェルガンツェフ艦長)の2隻は上陸予定地である留萌付近海上で偵察と護衛の任務に就いていた。この作戦行動において3隻の船を攻撃、2隻を撃沈したと記録されている。作戦後、L-12潜水艦はウラジオストク軍港に帰還したが、L-19潜水艦は礼文島沖での通信を最後に行方不明となった。

旧ソ連軍の公式記録では「L-19潜水艦は1945年8月23日、宗谷海峡にて機雷により沈没、乗員は全員戦死」となっている。樺太南方沖の二丈岩付近で沈没したと思われるが、沈没の原因については第二号新興丸と交戦した時の損害とも言われ判然としない。

戦後、帰還したL-12潜水艦の乗員には勲章が与えられ、行方不明となったL-19潜水艦については無視されてきたが、2005年(平成17年)8月にロシア太平洋艦隊による海底調査が行われ、2007年(平成19年)7月に行われた追悼式典において艦長以下の乗員に勲章が授与された。だが、停戦意思を通達した国の船舶に対しての攻撃や、白旗提示を行った船舶への攻撃を行うなど国際法や戦時国際法への明らかな違反行為が行われたこともあり、三船攻撃については外務省の事実確認要請にも関わらず、ロシア政府は公式に認めていない。

出所:ウィキペディア

**********

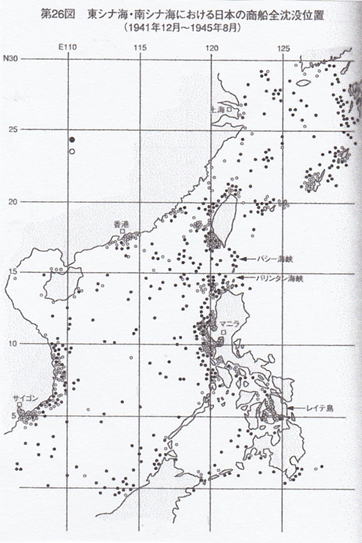

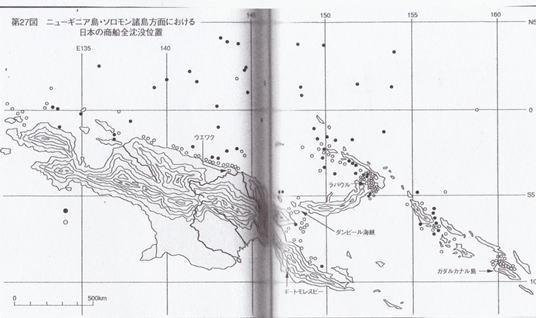

太平洋戦争中の日本商船沈没位置について

出所:大内建二著『輸送船入門』p.121

出所:大内健二著『輸送船入門』pp.122-123

連合軍捕虜を輸送中に撃沈された日本輸送船について

POW研究会HPには、太平洋戦争中に連合軍関係捕虜の輸送中に攻撃され沈没した日本輸送船についての報告がアップされている。

輸送途中に沈没した船

http://powresearch.jp/jp/archive/ship/index.html

終わりに

本文のまとめと校正作業中の2016年10月21日、日本経済新聞文化欄で、五十嵐温彦氏の『戦没7200隻の航跡たどる』の記事を読んだ。

戦後71年を経ていまなお太平洋戦争中に軍に徴用された商船・漁船・官公庁船の航跡を辿っている人がいるのだ、ペガサスA以上に熱意を持って、日本軍徴用船舶の戦没船の航跡を調べておられる方がいると意を強くした。

五十嵐氏は筆者より年齢では一年先輩、1936年神戸に生まれ、父親が船乗りだった影響で子供の頃から船が好きで就職先も川崎汽船。入社当時、社内報の回顧談で殉難船のことが語られていた。その頃から心の中で知られざる戦史を本にまとめたいという思いが芽生えた。

五十嵐氏は定年後、本格的に調査を始めた。「戦没した船と海員の資料館」(神戸市)や日本海事センター海事図書館(東京)などの足繁く通い、100点を超える資料を参考にしながら資料をまとめ、これまでに2522隻について調べ、まとめた私家本「太平洋戦争に於ける殉難船資料集」は33冊になったという。

神戸の資料館や海事図書館、日本殉職船員顕彰会などに寄贈し、私家本の情報を得て喜ばれたという話しも時々耳にするという。

太平洋戦争中の船員の戦死率は4割を超える。約3割とされる軍人を上回ったと、五十嵐氏は記している。

大内氏は太平洋戦争中の陸海軍に徴用された輸送船の損害を調べて記したものだが、この他に多数の民間漁船その他が日本陸海軍に徴用されており、犠牲者も多い。五十嵐氏はそれらも含めて「戦没7200隻」*としている。

*全日本海員組合「戦没した船と海員の資料」HPトップによれば、戦争が終わった時、政府が発表した船舶被害の総数は、官・民一般汽船(3575隻)、機帆船(2070隻)、漁船(1595隻)、合計7240隻)と記している。

そして、財団法人戦没犠牲者船員の碑建立会によれば、船員犠牲者は、陸軍徴傭船(27,092名)、海軍徴傭船(17,363名)、陸軍配当船・海軍指定船(15,043名)、社船(833名)、合計60,331名となっている。

五十嵐氏が記しているように、太平洋戦争当時、船員は機密保持を理由に家族にも行き先を知らせることができなかった。こうした経緯から、遺族らは確かな情報を得られないまま夫や息子達の死を受け入らざるを得なかった。その方々に少しでも報いることができればとの思いから、五十嵐氏は戦没船の航跡を地道に辿り続けている。

日本海軍エリートたちは高らかに「艦隊決戦主義」を唱えて太平洋戦争をはじめたが、わずか半年後、ミッドウェー海戦で大敗を喫し、以後形勢を挽回させることができず完敗した。

陸軍は中国戦線で泥沼にはまり込み、膠着状態を脱するため大東亜(東南アジア)に展開を求めたが、ガダルカナル島で敗退し、以後アメリカ軍の猛攻に為す術もなく完敗した。

第一次世界大戦から第二次世界大戦に至り、壮絶な総力戦の時代となり、膨大な兵力と物量の消耗を強いる広範囲にわたる地域での戦いとなり、その兵站の重要性がますます高まった。

しかし、日本陸海軍は孤立状態にある島国という自らが拠って立つ基盤の脆弱性に何ら熟慮することなく、皇軍精神に自己陶酔し、大東亜共栄圏を叫び、国民経済力や国際外交関係、国際情勢にあまりにも鈍感であった。

戦いの前線にだけ目を向け、そこに人力を逐次投入するという愚を繰り返した。

日本陸海軍の軍事エリート達は、自国の国力について分析・考究がまったくお粗末で、この間の世界の兵器の急速な研究・進歩にも目を向けず、いたずらに自分勝手な皇軍精神を振りかざし、兵士を前線に追い立てるだけであった。

太平洋戦争開始直後から、アメリカ軍は、日本の産業資源の脆弱さと海外からの輸入に依存する弱点を見抜き、輸送船への攻撃を集中した。日本軍の暗号解読に注力し成功して、日本軍艦艇及び輸送船の動きはすべて把握された。

| アメリカ軍は日本軍の商船暗号を1943年初頭解読した。当時海軍ワシントン情報センターでこの暗号解読にあたっていたロジャー・ピノ-大佐を訪問したNHK取材班に対して次のように語った。 「日本の輸送船は、船の数、出発地や目的地、航路や特定の地点の通過時刻などを暗号無電で基地から指令されていた。この暗号をわれわれは『マル・コード』というあだ名で呼んでいた。日本の輸送船は、必ず船名に『丸』をつけるからね。『マル・コード』は特殊な四桁の暗号で、解読作業をはじめたのは戦争が始まって一年後くらいだ。そして最初に解読に成功したのは、真珠湾の大平洋艦隊の無線班(FRUpac)だったと思う。 『マル・コード』は、一回解読のパターンを覚えてしまうと非常に簡単な暗号だった。『ショウゴイチ』(正午位置)なんていう日本語を、今でも覚えている。日本人は性格が生真面目で一定のパターンを律義に守るので、われわれの仕事にとっては都合がいいんだよ。それにしても、あんなにたくさん沈められたのに、輸送船暗号のコードを日本軍は終戦までぜんぜん変えなかったよ。アメリカ軍はたとえ解読されなくとも、半年ごとに暗号は変えていたけれどね」 解読は真珠湾とワシントンの双方の暗号班で行われた。そして解読した情報は、ただちに大平洋の潜水艦隊部隊に伝えられた。この情報は、直ちに潜水艦隊司令部から大平洋をパトロール中の潜水艦に無線で伝えられた。 NHK取材班はアメリカ国立公文書館に保管されていた「マル・コード」を解読した文書を幾つか入手した。 出所:NHK取材班編『太平洋戦争 日本の敗因1 日米開戦勝算なし』pp.163-165 |

攻撃を実行するアメリカ海軍潜水艦も海戦当初は、魚雷の不発でストレスがたまったが、ソナーやレーダーなどの開発・装備し、作戦情報を充実し、潜水艦も増強され、次々と成果を挙げ、機動艦隊と航空戦力の充実で、制海権・制空権を拡大し、日本を敗戦に追い込んだ。

残念ながら敵のアメリカ軍は一枚も二枚も、それ以上に上手であり、物量共に膨大であり、戦争指導者たちも、その立場で精一杯奮闘した。

それに引換え、日本陸海軍指導者エリート層の知力・戦略のなさが目立つ。

情報に疎く、机上議論に終始して、兵士を酷使し、同じ失敗を繰り返す愚を犯し、敗戦後になっても反省を表した者はごく稀である。

それゆえ、いまだに、わが国では太平洋戦争の総括がなされていない。

日本は大陸から孤立した島国、しかも長い鎖国状態から一転して明治時代の急速な開国化・近代化、そして海運国に発展した。そのため歴史の浅い日本海軍は、欧米列強に対抗するための艦艇の整備・充実に力を注ぎ、海運国としての商船護衛にまで同時並行的に力を注ぐ国力もなかった。戦時輸送船団護衛に対する認識、熱意、技術開発が全く備わらないなかで太平洋戦争に突入した。

そして、上記『9.日本戦時商船隊 悲劇の実録』で記した通り、太平洋戦争最後に至るまで何ら有効な輸送船団護衛策を実行できず、国力増強どころか、消耗し尽くして敗戦した。

海外に於ける日本軍将兵の戦死者が最も多いのがフィリピンである。兵站の失敗が最大の要因である。

多数の兵士・物量を杜撰な輸送計画で送り込む途中で、アメリカ潜水艦に撃沈され、命からがら現地に上陸した兵士たちは武器も糧食もなく、戦争どころではなく、たちまち飢餓と病魔に追い込まれた。

特別攻撃隊とは、生還の見込みが通常よりも低い決死の攻撃、もしくは戦死を前提とする必死の攻撃を行う攻撃隊である。太平洋戦争の緒戦に日本海軍によって編成された特殊潜航艇「甲標的」*の部隊に命名された「特別攻撃隊」の造語からである。

*甲標的は日本海軍において最初に開発された特殊潜航艇である。兵装として魚雷2本を艦首に装備し、鉛蓄電池によって行動する小型の潜航艇であったが、後に発用のディーゼルエンジンを装備し、ディーゼル・エレクトリック方式となった。開発当初は洋上襲撃を企図して設計されたが、後に潜水艦の甲板に搭載し、水中から発進して港湾・泊地内部に侵入し、敵艦船を攻撃するよう戦術が転換された。

出所:ウィキペディア

太平洋戦争の末期には、爆弾や爆薬等を搭載した軍用機、高速艇、潜水艇等の各種、もしくは専用の特攻兵器を使用して体当たりし自爆するといった戦死を前提とするものが中心となった。

筆者の世代は、これら特別攻撃隊については、太平洋戦争末期に戦没した学徒兵の遺書を集めた遺稿集『きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記』(1949/10/20出版)や『雲ながるる果てに 戦没飛行予備学生の手記』(1953年)やその映画などで知った。最近では百田尚樹著『永遠の0』が出版・映画化されている。

日本軍の特別攻撃隊同様、太平洋戦争中に陸海軍に徴用された輸送船も、アメリカ軍の制空権・制海権のまっただ中に必死の輸送業務に携わっていた「特攻船舶、特攻船団」であった。

筆者が台湾訪問時に訪れた嘉南大圳(烏山頭ダム)プロジェクトの八田與一技師が、日本軍の命によりフィリピンに赴任するため乗船した大洋丸が五島列島沖でアメリカ潜水艦の雷撃により沈没、亡くなられたことを知った。

また台湾~フィリピン間のバシー海峡が輸送船の墓場であることを、山本七平著『日本はなぜ敗れるか』と小松真一著『虜人日記』で詳しく知ることになった。

陸海軍に徴用された日本商船・漁船などの乗組員たちも、特攻隊の兵士たち同様、戦死を前提の特攻航海であったのである。護衛もないに等しい状態の海原で、アメリカ軍による空から、そして海中から攻撃され沈没した大小船舶が多い。

戦後70年を過ぎてもまだ輸送船の航跡を地道に辿る人がいる。その背後には、犠牲になった乗組員たちを追慕する遺族がいる。

■

論壇リストに戻る