榑抎2017-02

懢暯梞愴憟丂偦偺俁

撿懢暯梞偵偍偗傞暷孯丒崑孯偺巆媠峴堊

儕儞僪僶乕僌偺徴寕徹尵

堷梡彂愋丗

僠儍乕儖僘丒A丒儕儞僪僶乕僌挊亀儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰亁(忋丒壓)

妏愳僜僼傿傾暥屔 2016/7/25姧

婰丗2017/04/28

栚丂師

[1] 偼偠傔偵丂儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰偵偮偄偰

[2] 戞擇師戝愴慜栭丂塸崙丒僼儔儞僗懾嵼偲僪僀僣丒僜償傿僄僩帇嶡

[3] 暷崙傊婣崙偲嶲愴斀懳妶摦

[4] 孯栶暅婣傪柾嶕

[5] 撿懢暯梞偺嵟慜慄偱幚愴偵嶲壛

[6] 嬻拞愴偺堦婻懪偪

[7] 撿懢暯梞慜慄偵偍偗傞暷孯丒僆乕僗僩儔儕傾孯偺擔杮孯媠懸

[8] 婣崙偺搑偵

[9] 戞擇師戝愴屻偺儓乕儘僢僷帇嶡

[10] 嶨帍亀惓榑亁(2000擭5寧崋)偺摗壀怣彑巵僐儊儞僩

[11] 偍傢傝偵

[1] 偼偠傔偵丂儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰偵偮偄偰

2016擭10寧25擔丄亀榑抎2016-07懢暯梞愴憟丂偦偺2丂擔杮彜慏(桝憲慏)嬯摤偺楌巎亁傪HP傊傾僢僾偟偨丅

偦偺拞偺乽戞4榖丂僟儞僺乕儖奀嫭偺斶寑丂桝憲慏抍慡柵乿娭學帒椏傪挷傋偰偄傞偲偒丄僀儞僞乕僱僢僩専嶕偱丄偙偺僟儞僺乕儖奀嫭偺峲嬻愴偵丄僠儍乕儖僘丒儕儞僪僶乕僌*偑嶲壛偟偰偄偨偙偲偑傢偐偭偨丅

*僠儍乕儖僘丒僆乕僈僗僞僗丒儕儞僪僶乕僌(塸岅: Charles Augustus Lindbergh, 1902擭2寧4擔乣1974擭8寧26擔)偼丄傾儊儕僇崌廜崙偺旘峴壠丄僴乕儌儞丒僩儘僼傿乕丄柤梍孧復丄媍夛柤梍墿嬥孧復偺庴徿幰丅

1927擭偵亀僗僺儕僢僩丒僆僽丒僙儞僩儖僀僗(The Spirit of St. Louis)亁(塮夋亀梼傛! 偁傟偑攂棦偺摂偩亁偺尨嶌丄1954擭僺儏乕儕僢僣傾乕徿傪庴徿)偲柤偯偗偨扨梩扨敪扨嵗偺僾儘儁儔婡偱僯儏乕儓乕僋丒僷儕娫傪旘傃丄戝惣梞扨撈柍拝棨旘峴偵弶傔偰惉岟丄堦桇乽嬻偺塸梇乿偲側傝傾儊儕僇婣崙屻戝娊寎傪庴偗偨丅1931擭偵偼儕儞僪僶乕僌晇嵢偼杒懢暯梞墶抐旘峴偵傕惉岟偟偨丅

儕儞僪僶乕僌偺乽戞擇師戝愴擔婰乿偵偼丄撿懢暯梞偵偍偗傞暷孯丒僆乕僗僩儔儕傾孯偺巆媠峴堊偵偮偄偰婰弎偝傟偰偄傞丅偦偺堦晹暘偑嶨帍亀惓榑亁(2000擭5寧崋)偵乽儕儞僪僶乕僌偺徴寕徹尵乿偲偟偰宖嵹偝傟丄摗尨怣彑巵偺夝愢傕嵹偭偰偄傞丄偲偄偆偙偲偑傢偐偭偨丅

偦偙偱丄Amazon偱丄儕儞僪僶乕僌偺戞擇師戝愴擔婰傪専嶕偟偨傜丄嶐擭(2016擭)俈寧25擔偵妏愳僜僼傿傾暥屔偱儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰(忋丒壓)偑姧峴偝傟偰偄傞偙偲傪抦傝丄憗懍庢傝婑偣偰10寧偐傜撉傒巒傔偨丅

崱擭(2017擭)偵擖傝丄儕儞僪僶乕僌偺擔婰傪偠偭偔傝偲擇夞撉傒捈偡丅

杮彂偺尨彂偼1970擭偵僴乕僐乕僩丒僽儗僀僗丒僕儑僶僲償傿僢僠幮偐傜姧峴偝傟偨丄乬The Wartime Journals of Charles A. Lindbergh乭偺曇栿偱偁傞丅

乬The Wartime Journals of Charles A. Lindbergh乭

These journals cover the years 1938 to 1945. In that disastrous stretch of time Charles Lindbergh responded to crises with active intellectual curiosity and extraordinary insight. He studied European aviation. He sought to alert leaders to the military imbalance and the lack of preparation among the Western nations. He made a dedicated endeavor to keep the United States out of a war that he believed seriously threatened to destroy Western civilization. He indicated his awareness of the harsh realities that awaited a stricken and shattered postwar Europe.

In all this variety and range of experience there was an underlying concern that the vital impulse --- that elan vital which continuously propels all life toward more complex and more advanced structures in the universe --- not be thwarted or set back by the forces of destruction.

Hardcover, 1038 pages

Published September 1st 1970 by Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

http://www.goodreads.com/book/show/335051.The_Wartime_Journals_of_Charles_A_Lindbergh

(忋婰朚栿)

乽儕儞僪僶乕僌偺擔婰乿偼丄1938擭偐傜1945擭偺娫偑婰弎偝傟偰偄傞丅僠儍乕儖僘丒儕儞僪僶乕僌偼丄偙偺斶嶴側帪戙偵丄愊嬌揑側抦揑岲婏怱偲戩墇偟偨摯嶡椡偱婋婡偵懳墳偟偨丅 斵偼丄儓乕儘僢僷偺峲嬻媄弍傪妛傃丄儓乕儘僢僷偺孯帠椡偺晄嬒峵偲惣懁彅崙偺孯帠憰旛偺寚擛傪巜摫幰偵寈崘偟傛偆偲偟偨丅 斵偼傑偨丄墷暷偺暥柧傪恀寱偵嫼偐偡偲怣偠偰偄偨愴憟偐傜暷崙傪庣傞偨傔偺搘椡傪偟偨丅 斵偼丄戞堦師戝愴屻偺儓乕儘僢僷偑嵞傃夡柵揑側攋夡偵偝傜偝傟傛偆偲偟偰偄傞尩偟偄尰幚偵懳偡傞寽擮傪帩偮偵帄偭偨丅

條乆側宱尡偺側偐偱丄斵偺愽嵼揑側寽擮偑帵偝傟偨偑丄偦傟偼嬌傔偰廳梫側徴摦----塅拡偵偍偄偰傛傝暋嶨偱傛傝恑曕偟偨峔憿偵岦偐偭偰恖惗傪抩傒側偔悇恑偝偣傞偲偄偆柦偺桇摦----偼朩偘傜傟傞偙偲偼側偄偲偄偆丄偙偲偱偁傞丅

杮彂偼丄偦偺屻丄亀屒崅偺戦*丂儕儞僪僶乕僌丂戞擇師戝愴嶲愴婰丂忋丒壓亁偲偟偰丄妛廗尋媶幮偐傜妛尋俵暥屔偲偟偰弌斉偝傟偨(2002/02)丅

*屒崅偺戦(Lone Eagle)偼暷崙偵偍偗傞儕儞僪僶乕僌偵懳偡傞懜徧偱偁傞丅変偑崙偱偼乽嬻偺塸梇乿偲戣偡傞彂暔傕偁傞丅

儕儞僪僶乕僌HP塸暥僒僀僩偱偼丄Lone Eagle偲婰偝傟偰偄傞丅

Charles Lindbergh an American Aviator

http://www.charleslindbergh.com/

嶰擭屻丄堦愮儁乕僕偵媦傇戝嶜傪屲暘偺擇偵埑弅偟偨擔杮岅斉偼亀儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰亁偲戣偟丄怴挭幮偐傜擇暘嶜偲偟偰弌斉偝(1974/01/01姧)傟偨丅

杮彂偼丄妛尋俵暥屔斉傪嵞搙姅幃夛幮KADOKAWA偐傜丄妏愳僜僼傿傾暥屔亀儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰亁(忋丒壓)偲夵戣丄姧峴(2016/07/25姧)偝傟偨丅

杮彂忋姫偱杮彂姧峴偺棤帠忣傪愢柧偡傞屘恖偺僕儑償傽僲償傿僢僠偼丄摉帪偺僯儏乕儓乕僋弌斉奅傪恔潪偝偣偨柤曇廤幰偱偁傞丅

傑偊偑偒(姧峴幰偺偙偲偽)----(庡梫晹暘傪嵞榐)丂

**********

夁嫀偼尰嵼偵傛偭偰壛尭偝傟傞丅偼傞偐埲慜偵屌偔怣偠偰媈傢側偐偭偨偙偲傕丄偄偞嵞専摙傪壛偊偰傒傞偲媈栤傗壇應偵曄傢傞応崌偑懡偄丅婰壇椡偺摥偒偲楌巎偺彂偒曽偲偑偦偺傛偆偵巇岦偑偪側偺偱偁傞丅傛偟傫偽椉幰偺娫偵曽朄偲偟偰偺堘偄偑偁偭偨偲偟偰傕丅楌巎壠偼婰壇偺偡傋偰傪彂偒棷傔傞傢偗偵偼偄偐側偄偐傜丄惃偄帺暘偺僥乕僛偑愭擖娤偐僗僞僀儖偐丄偁傞偄偼壗偐偵搒崌傛偔栶棫偭偰偔傟傞帠審傗忬嫷傪慖戰偡傞偙偲偵側傞丅偙偆偟偰慖戰偝傟偨弌棃帠偺椶偑丄楌巎揑帠幚偲側傞偺偱偁傞(偲丄儅僢僋僗丒僂僃乕僶乕偑寢榑偯偗偨)丅

擔婰椶傪彂偒婰偡応崌偵摉偨偭偰傕慖戰偺峴堊偑側偝傟傞偺偱偁傞丅堦擔偺弌棃帠偺偆偪偱傑偢壗偑廳梫偐偲寛傔偰偐傜丄弶傔偰帪娫揑宱夁偺梫椞傪摼偨抁偄婰榐偑彂偒棷傔傜傟傞丅偵傕偐偐傢傜偢丄擔婰偑惗恀柺栚偱棪捈側恖暔偺庤偵妡偐偭偨傝偡傞偲丄偦傟偼弌棃帠傪妶幨偡傞斾椶側偄庤抜偲側傞偺偩丅偮傑傝丄惓妋側婰弎偲堦娧偟偨尒曽偲偵傛偭偰妶幨偝傟傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅

偙偺偙偲偼丄噣怷偺揘恖噥僜儘乕*丄側偳悢彮側偄恖偨偪偺檳栚偡傋偒擔婰椶偵擣傔傜傟傞丅偦傟偼偄傑丄嵟屻偺婰擖偑峴傢傟偰偐傜擇廫屲擭怳傝偵岞姧偝傟傞僠儍乕儖僘丒俙丒儕儞僪僶乕僌偺愴帪擔婰偵傕擣傔傜傟傞丅

*僿儞儕乕丒僜儘乕挊丂乽僜儘乕擔婰 弔乿丄壞丄廐丄搤丄(扨峴杮係嶜)丂嵤棳幮丂2013/12/2姧

乧乧

儕儞僪僶乕僌偼1937擭11寧偐傜擔婰傪彂偒巒傔傞偙偲偵偟偨丅斵偑帪戙偺嫢挍傪嶡抦偟偨偐傜偱偁傝丄傑偨岾塣偵傕悽奅偺孯帠戝崙偺巜摫幰傗戙昞幰偲恊偟偔岅傝崌偆偙偲偑弌棃偨偐傜偱偁傞丅

儕儞僪僶乕僌偼1945擭偺壞傑偱擔婰傪彂偒懕偗丄儓乕儘僢僷偺攋夡偝傟偨彅搒巗傪嵞朘偡傞婰弎偱儁儞傪抲偄偰偄傞丅

儕儞僪僶乕僌偑偦偺挿偄宱楌傪捠偠偰丄偙傟傎偳揙掙偟偨懺搙偱挿婜偵傢偨傞擔婰傪偟偨偨傔偨偺偼1937擭偐傜45擭傑偱偺婜娫偩偗偱偁傞丅

乧乧

偙偺愴帪擔婰偼僠儍乕儖僘丒俙丒儕儞僪僶乕僌偺恖惗偵偍偄偰偽偐傝偱側偔丄尰戙巎偺楌巎揑懱尡偵偲偭偰傕恞忢偺弌棃帠偱偼側偄偺偱偁傞丅擔婰偺栚巜偟偰偄傞偲偙傠偼柧敀偱偁傞丅壵楏偱偁傞偲摨帪偵偡偑偡偑偟偄丅

偦偺栚揑偼挊幰偑弌斉尦偺巹偵埗偰偨師偺傛偆側彂娙偺拞偱傕偭偲傕傛偔愢柧偝傟偰偄傞丅

乧乧偙偺彂娙偺撪梕偼丄俆乣俋暸偵傢偨傝婰偝傟偰偄傞丅

(儕儞僪僶乕僌偺庤巻傪梫栺)

戞擇師戝愴擔婰傪岞姧偡傞偺偵擇廫屲僇擭娫(1970擭岞姧)傕懸偨偹偽側傜側偐偭偨棟桼偼丄

戞堦偵丄偙偺擔婰傪彂偄偰偄偨崰丄帺暘偱偙傟傪岞偵偡傞婥帩偑慡偔側偐偭偨丅撪梕傕僾儔僀儀乕僩側婰榐偱偁偭偨偐傜偱偁傞丅

戞擇偵丄彂偄偰偁傞僨乕僞偺堦晹偑偁傑傝偵傕旝柇偱偁傝偡偓傞偨傔丄帪娫揑側宱夁偑偦偺捔惷岠壥傪敪婗偟側偄偆偪偵岞奐偡傞偺偑溳傜傟偨丅

戞嶰偵丄嵨寧偲嫟偵朘傟傞媞娤惈傗丄怴偟偄悽戙偺暔偺尒曽偵娭楢偡傞傕偺偱偁傞丅尰嵼偵帄偭偰傕丄戞擇師戝愴偺嬯廰偲僾儘僷僈儞僟偲偼枹偩偵徚偊幐偣偰偄側偄丅

乧乧

巹偵娭偡傞揱婰椶偺偍傃偨偩偟偄岆傝丄偲傝傢偗戝愴壓偺帪婜偵偮偄偰偼恟偩偟偄傕偺偑偁偭偨丅偦偺偙偲偱曇廤幰偲榖偟崌偭偨屻丄弶傔偰愴帪擔婰傪巚偄弌偟丄岞姧偟偰傕傛偄偲曇廤幰偵採埬偟偨丅帺暘偺擻椡偑媦傇斖埻偵偍偄偰丄擔婰偼惓妋側婰弎傪娷傫偱偄偨偐傜偱偁傞丅

乧乧

偙偺擔婰偼1937擭枛崰偐傜彂偒巒傔偨丅偦偺庡側棟桼偼丄巹偑悽奅巎忋偺戝偒側婋婡偺堦偮偵娭傢傝崌偄傪帩偪偮偮偁傞偲偄偆帺妎偱偁偭偨丅墷廈偼愴憟偺慜栭偵偁偭偨丅傢傟傢傟偺暥柧偵偲偭偰攋嬊揑側傕偺偵側傝偐偹側偄偑丄崱側傜偽傑偩慾巭偱偒傞偲姶偠偰偄偨愴憟偱偁傞丅愴憟傪慾巭偡傞偵偣傛悑峴偡傞偵偣傛丄旘峴婡側傞傕偺偼怴偟偄丄偦偟偰偍偦傜偔寛掕揑側梫慺傪峔惉偟偰偄偨丅

巹偼摉帪丄墷廈偺峲嬻帠忣乗乗庩偵偦偺孯帠揑側懁柺傪娤嶡偱偒傞摿堎側抧埵偵偁偭偨丅墷廈奺崙偵挀嵼偡傞傾儊儕僇戝巊娰偺慡柺揑側巟帩傪摼偰偄偨偟丄戝巊娰晅晲姱傛傝偼傞偐偵戝偒側帺桼傪摼偰椃峴偟丄憡庤崙傪朘栤偱偒偨丅

偙傟傛傝擇擭慜丄僎乕儕儞僌尦悆偺彽懸偱僪僀僣嬻孯傪帇嶡偟丄僸僩儔乕偺搑曽傕側偄堄恾偵壐傗偐側傜偸晄埨姶傪書偄偨丅偝傑偞傑側帠懺偺恑揥偼昁偢傗婰榐偵抣偡傞擔婰偵側傞偩傠偆偲巚傢傟偨丅

岞姧梡偲偟偰曇廤幰偵庤搉偟偨擔婰偼丄1938擭弔丄傾儊儕僇傪敪偭偰墷廈偵婣傞慏椃偐傜巒傑傞丅

偦傟偵愭棫偮偍傛偦擇擭慜(1935擭廔傢傝崰)丄巹偨偪(壠懓)偼堦帪揑偵嫃傪墷廈偵堏偟偨丅傾儊儕僇偺怴暦偑巹偨偪偺偙偲傪彂偒棫偰夁偓偨偐傜偱偁傞*丅偍堿偱巹偨偪偼斊嵾幰丄僇儊儔儅儞偐傜壠壆傗晘抧撪傪庣傞偨傔偵僈乕僪儅儞傪攝抲偣偞傞傪摼側偔側偭偨丅楢朚媦傃廈娭學摉嬊偼巹偨偪偑嫼敆忬傪庴偗庢偭偨寢壥偲偟偰廫巐審偺憑嵏偲戇曔傪峴偭偨丅

**********

*昅幰拲婰丗

偙傟偼丄儕儞僪僶乕僌垽帣桿夳嶦恖帠審傪巜偡丅憑嵏婡娭偵傛偭偰斊恖偑摿掕偝傟偨傕偺偺檒嵾愢傕偁傝丄撲偑懡偄偙偲偱抦傜傟偰偄傞丅

1932擭3寧1擔丄弶偺戝惣梞扨撈柍拝棨旘峴偵惉岟偟偨偙偲偱桳柤側旘峴巑僠儍乕儖僘丒儕儞僪僶乕僌偺挿抝僠儍乕儖僘丒僆乕僈僗僞僗丒儕儞僪僶乕僌丒僕儏僯傾(摉帪1嵨8儢寧)偑僯儏乕僕儍乕僕乕廈偺帺戭偐傜桿夳偝傟傞丅尰応偵偼恎戙嬥5枩僪儖傪梫媮偡傞庤巻偑巆偝傟偰偄偨丅10廡娫偵媦傇扵嶕偲桿夳斊恖偲偺恎戙嬥岎徛傪偟偨偑丄5寧12擔偵揁戭晅嬤偱僩儔僢僋塣揮庤偑丄挿抝偑巰朣偟偰偄傞偺傪敪尒偟偨丅)

偙偺儕儞僪僶乕僌偺擔婰偼1942擭11寧偐傜43擭12寧傑偱偺堦僇擭暘偑寚棊偟偰偄傞丅

偙偺婜娫拞偼儈僔僈儞廈偵廧傫偱偄偰丄暷崙僼僅乕僪丒儌乕僞乕幮偺B-24敋寕婡惗嶻偺僐儞僒儖僞儞僩丄儐僫僀僥僢僪丒僄傾僋儔僼僩幮偺奀孯婡僐儖僙傾(F4U)惢嶌偺僐儞僒儖僞儞僩丄1944擭偵偼撿懢暯梞偺帇嶡偵弌偐偗傞乗乗幚愴偵巊傢傟傞僐儖僙傾偺挷嵏偵弌偐偗傞偑丄偦偺柾條偼寚棊偟偨晹暘偺屻偵彂偄偰偄傞丅撿懢暯梞偐傜婣崙屻偺寖柋偱丄擔婰偵偼傑偨寚棊晹暘偑惗偠傞丅

嵞搙丄儁儞傪幏傞偺偼1945擭偺弔丄儓乕儘僢僷偵敪偮慜偱丄偦偺屻娫傕側偔僪僀僣偑崀暁偡傞丅

偙偺椃峴偼僪僀僣偵偍偗傞嵟怴偺峲嬻婡傗桿摫暫婍偺挷嵏偑栚揑偩偭偨丅

廔愴屻偺儓乕儘僢僷椃峴偲嫟偵丄擔婰偺宲懕傪抐擮偟偨丅

亀僓丒僗僺儕僢僩丒僆僽丒僙儞僩丒儖僀僗崋(The Spirit of St. Louis)亁(塮夋亀梼傛! 偁傟偑攂棦偺摂偩亁偺尨嶌)偺弌斉偺偨傔偺尨峞傪巇忋偘傞偨傔偵丄廤拞偝偣偨偐傜偱偁傞丅

乧乧(儕儞僪僶乕僌偺庤巻丂偮偯偒)

巹偼擔杮偑崀暈偡傞崰傑偱儐僫僀僥僢僪幮偺巇帠傪懕偗偨丅偦傟埲崀偺廫擭娫埲忋傕孯帠揑側暘栰偱妶桇偟偨丅乗乗僔僇僑戝妛偵攈尛偝傟偨棨孯暫婍晹尋媶挷嵏埾堳夛埾堳丄嵼儚僔儞僩儞偺嬻孯挿姱晅偒僐儞僒儖僞儞僩丄愴棯嬻孯巌椷晹嵞曇惉寁夋嶲壛儊儞僶乕丄奺庬偺抏摴儈僒僀儖奐敪埾堳夛埾堳傕柋傔偨丅偙偺婜娫拞丄傾儊儕僇嬻孯梊旛栶偺弝彨偵擟偤傜傟偨丅

偙傟傜偺擔婰傪嵞撉偟偰丄擇廫屲擭屻戞擇師戝愴傪怳傝曉偭偰偺寢榑偼丄傢傟傢傟偼妋偐偵孯帠揑側堄枴偱偺彑棙傪摼偨丅偟偐偟丄傕偭偲峀偄堄枴偐傜峫偊傟偽丄傢傟傢傟偼愴憟偵攕杒偟偨傛偆偵巚傢傟偰側傜側偄丅

壗屘側傜丄傢傟傢傟偺惣墷暥壔偼傕偼傗愄擔偺傛偆偵懜宧偝傟偰傕偄側偗傟偽丄妋屌偲偟偨傕偺偱傕側偔側偭偰偄傞丅

僪僀僣偲擔杮傪攕杒偝偣傞偨傔偵丄傢傟傢傟偼偦傟傛傝傕嫼埿偺戝偒偄儘僔傾偲拞崙偲傪巟墖偟偨乗乗椉崙偼偄傑傗丄妀暫婍偺帪戙偵偁偭偰傢傟傢傟偲懳寛偡傞娭學偵偁傞丅傢傟傢傟偼偍堿偱丄懡偔偺恖娫偑惗偒偰偒偨桰媣傪捠偠偰宍惉偝傟傞崻尦揑側堚嶻傪幐偭偰偟傑偭偨丅偦偺娫丄僜償傿僄僩偼揝偺僇乕僥儞傪堷偄偰搶儓乕儘僢僷傪暍偄塀偟丄壗帠偵傕斀懳偡傞拞崙惌晎偼傾僕傾偱傢傟傢傟傪嫼偐偟偰偄傞丅

戝愴偑廔傢偭偰偐傜堦悽戙埲忋宱偪側偑傜丄傢傟傢傟偺愯椞孯偼埶慠偲偟偰挀棷傪懕偗偹偽側傜側偄偟丄悽奅偼柉庡庡媊傗帺桼偵偲傝埨慡側応強偱偼側偔側偭偰偄傞丅偦傟偳偙傠偐丄傢傟傢傟偺柉庡揑惌懱偺僔僗僥儉偱偝偊丄偄偐側傞惌晎偵偲偭偰傕嵟戝偺婋婡丄偮傑傝崙撪偺晄枮偲晄埨掕偲偵傛傝挧愴偝傟偰偄傞偺偩丅

戞擇師戝愴偑偡偱偵巎忋嵟戝偺掗崙傪曵夡偝偣偨抂弿偲側偭偨偲摨偠傛偆偵丄妋偐偵丄傢傟傢傟偺暥壔偑懚懕偱偒傞偐偳偆偐偼丄尰戙惗妶偺傎偲傫偳偁傜備傞暘栰偱傢傟傢傟偵暍偄旐偝傞嬻慜偺婯柾傪帩偭偨挧愴偑庴偗巭傔傜傟傞偐偳偆偐偲偄偆偙偲偵偐偐偭偰偄傞丅偙傟傜戝敿偺挧愴偼丄彮側偔偲傕戞擇師戝愴偺悑峴傪捠偠偰嫮壔偝傟偨傕偺偱偁傞丅

傢傟傢傟偼崱傗丄戝崙娫偵偍偗傞戞嶰師偺丄偄傗崱師戝愴傛傝傕偼傞偐偵攋柵揑側愴憟傪栚巜偟偰偄傞偺偱偁傠偆偐丅傢傟傢傟偼壥偨偟偰偙偺傛偆側戝検嶦恖傪夞旔偡傞廩暘側恖娫娭學偺夵慞傪幚尰偱偒傞偺偱偁傠偆偐丅恖娫摨巑偺懳棫娭學偑壥偰偟側偔懕偔偲偄偆偺偑恖娫惗妶偵屌桳側傕偺偱偁傞埲忋丄巹偼丄偦傟傜偺懳棫揰傗彅忦審傪柧妋壔偡傞偙偲偵傛偭偰偙偦恖娫娭學偑嵟傕傛偔夵慞偝傟傞偲巚偆丅

偙偺戞擇師戝愴偵娭楢偟偨擔婰偑丄夁嫀偺懳棫傗彅忦審傪柧妋壔偡傞偙偲偵栶棫偪丄偦傟偵傛偭偰尰嵼偲彨棃偺懳棫揰傗彅忦審傪棟夝偡傞堦彆偲側傞偙偲傪婅偭偰傗傑側偄丅

(儕儞僪僶乕僌偐傜曇廤幰傊偺庤巻廔傢傝)

1935擭搤丄儕儞僪僶乕僌偼堦壠傪楢傟偰塸崙偵堏傝廧傫偩丅儕儞僪僶乕僌晇嵢偼傑傕側偔儓乕儘僢僷偺堦孮偺巜摫幰偲恊岎傪寢傇傛偆偵側偭偨丅1938擭偺壞傑偱偵丄堦壠偑僽儖僞乕僯儏偺杒娸偐傜敿儅僀儖壂偺僀儕僄僋搰偵堏偭偨偲偒(傾儗僋僔僗丒僇儗儖晇嵢偺廧傓僒儞丒僕儖僟搰偼巜屇偺娫偵偁偭偨)丄儕儞僪僶乕僌偼儓乕儘僢僷偱愴憟偑杣敪偟丄偍偦傜偔悽奅戝愴偵恑揥偡傞偙偲偼娫堘偄側偄偲偄偆妋怣傪帩偮偵帄偭偨丅

1937擭偵擔婰傪晅偗巒傔偰偄偨偑丄僀儕僄僋搰(僼儔儞僗丄僽儖僞乕僯儏壂偺彫搰)偐傜儘儞僪儞傊丄僷儕傊丄儀儖儕儞傊偲丄38擭壞偵偼晇嵢偱儌僗僋儚傊偲旘傇偙偲偵側傞丅

摉帪偺儕儞僪僶乕僋戝嵅偵偼丄儓乕儘僢僷偺傎偲傫偳偺庱搒偵挀嵼偡傞傾儊儕僇戝巊傗晲姱偲帺桼偵柺択偱偒傞尃尷偑偁偭偨丅偦偺忋儓乕儘僢僷楍嫮偺孯旛偺憡娭揑側忬嫷傪娤嶡偡傞僆僽僓乕僶乕偲偟偰彅崙娫傪帺桼偵堏摦偡傞偙偲傕偱偒偨丅偙偺揰偱偼丄斵偵偼戝巊娰晅晲姱傛傝偼傞偐偵戝偒側帺桼偑偁偭偨丅

1939擭9寧偵儓乕儘僢僷偱愴憟偑杣敪偟偨屻丄儕儞僪僶乕僌戝嵅偼傾儊儕僇偺夘擖傪彞摴偡傞堦攈偲偦傟偵斀懳偡傞堦攈偲偺惌帯榑憟偵姫偒崬傑傟偨丅悽偵弌偰偐傜弶傔偰丄斵偼惌帯忋偺抦柤恖偲側偭偨丅偦傟偼斵偺惌帯揑幚慔偺恀寱偝傪暔岅傞傕偺偱偁偭偨丅挿抝傪桿夳丄嶦奞偟偨斊恖偺憑嵏偐傜岞敾傑偱偺娫偵敪惗偡傞怣偠擄偄弌棃帠偺偁偲乗乗偁傟傎偳捝傑偟偄巚偄傪偟偰妋曐偟偨僾儔僀僶僔乕偝偊丄偦偺偨傔偵曻婞偟偨儕儞僪僶乕僌晇嵢偱偁傞丅慶崙偺愴憟夘擖偵斀懳偟偨噣屒棫庡媊幰噥偲偟偰丄儕儞僪僶乕僌偼偮偄偵儘僶乕僩丒俤丒僂僢僪彨孯偺棪偄傞乽傾儊儕僇戞堦埾堳夛(America First Committee)乿偺巜摫揑側戙曎幰偲側傞偺偩丅偙偺婜娫拞偵婰偝傟偨擔婰偺強尒偼偦傟偧傟強婜偺栚揑傪墇偊傞傕偺偱偁偭偨丅摉帪偺儕儞僪僶乕僌偑岞慠偲寖偟偄峌寕偵偝傜偝傟偰偄偨偣偄偱偁傞丅

尰嵼偺儕儞僪僶乕僌(杮彂岞姧帪揰-1970擭)偼師偺傛偆偵寢榑偯偗傞丅帺暘偺堄尒傗峴摦傪婰榐偵棷傔抲偔偺偑戝愗偩偭偨偲偡傟偽丄愴憟慜栭偺怴暦傗儔僕僆偑傛偔揱攄偟偨埆愰揱傗嬌抂側埆姶忣偐傜偦傟傪夝曻偟丄堦偮偺媞娤揑側忬嫷愢柧偲偟偰屻悽偺栶偵棫偨偣偨偄偨傔偱偁偭偨偲丅揱婰偲偟偰偺偙偺愴帪擔婰偺廳梫惈偼帺柧偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞丅帠幚丄僀儞僞價儏乕偵墳偢傞嵺偺怲廳偝偐傜傕乗乗偦傟偼1927擭崰偺宱尡偵敪偟丄傾儊儕僇偺愴憟偵夘擖偵斀懳偡傞婜娫傪捠偠偰斵偵壛偊傜傟偨怴暦偺峌寕偵傛傝怺傔傜傟傞寈夲揑側懺搙偱偼偁傞偑乗乗偝傜偵挿偄娫丄壠懓偺偨傔偵僾儔僀僶僔乕傪憑偟媮傔偨偙偲偐傜偟偰傕丄傑偨斵偺嵟弶偺擇偮偺挊嶌偱偁傞亀The Spirit of St. Louis亁(1953擭姧)(塮夋亀梼傛! 偁傟偑攂棦偺摂偩亁偺尨嶌)偲亀戞擇師戝愴擔婰亁(1970擭姧)偲偵婰弎偝傟偰偄傞偙偲埲奜偵丄偦偟偰傕偪傠傫枹岞奐偺尨峞傗彂娙偵婰弎偝傟偰偄傞偙偲埲奜偵丄傛傝惓妋側噣戞嶰幰噥偺儕儞僪僶乕僌婰榐偼悽偵偁傝摼側偄偼偢偱偁傞丅

傾儊儕僇偑堦扷愰愴傪晍崘偡傞偲丄偦偟偰儕儞僪僶乕僌偑孯柋偵晅偔偙偲傪巙婅偟偨屻丄懡朲側擔忢惗妶偺偨傔偵擔婰傪彂偒晅偗傞擔乆偑惗偠偰偔傞丅敋寕婡傪憿傞偨傔偵僿儞儕乕丒僼僅乕僪偲僂傿儘乕丒儔儞偱夁偛偟偨婜娫拞丄偁傞偄偼屻擔丄孯帠屭栤媦傃愴摤梫堳偲偟偰屲廫夞偵偺傏傞弌寕偺憖廲瀰傪埇偭偨婜娫拞丄斵偼偦偺擔偦偺擔偺慡柺揑側婰擖傪懕偗傞偙偲偑弌棃側偐偭偨丅懡朲側堦擔偺弌棃帠偺拞偵偁偭偰丄偣偄偤偄儊儌傪彂偒晅偗傞偺偑惛堦攖偺応崌傕偁傝丄偦偺偁偲偱丄偲偒偵偼擇丄嶰廡娫傕宱偭偰偐傜幚嵺偵彂偒忋偘偨偺偩偭偨丅

1945擭傑偱偵丄擔婰傪彂偒棷傔偰抲偔偲偄偆杮棃偺栚揑偼払偣傜傟偨乗乗嵟弶偼愴憟傪梊應偟丄嵟屻偼偦偺愴憟偵懴偊偰峴偔恏巁偺嵨寧傕廔傢傝偐偗偰偄偨偺偱乗乗斵偼偮偄偵擔婰傪晅偗傞偙偲偼拞巭偟偨丅偦偺忋丄斵偼亀The Spirit of St. Louis亁偺幏昅偵杤摢偟偰偄偨丅儕儞僪僶乕僌偼崱擔(1970/5/21)丄偙偺杮傪彂偒忋偘傞偨傔偵(幚嵺偵偼1938擭偐傜彂偒巒傔偨偺偱偁傞偑)丄擔婰傪晅偗傞偙偲傪乽堄幆揑偵拞巭偟偨乿偲弎夰偟偰偄傞丅

擔婰偼偡傋偰彫偝側旂昞巻偺庤挓偵彂偒婰偝傟偨丅庤挓偺暥復偼旈彂偨偪偺庤偱揮幨偝傟偹偽側傜側偐偭偨丅傛偟傫偽帺暘偺惗懚拞偵擔婰偑岞奐偝傟傞偲偼婜懸偟偰偄側偐偭偨偵偣傛丄擔婰偑屻擔偵帄偭偰彂偒夵傔傜傟偨傕偺偱側偄偲徹嫆棫偰傞偨傔偵丄儕儞僪僶乕僌彨孯偼柧傜偐偵摿暿偺拲堄傪暐偭偨丅儁儞彂偒偺擔婰尨杮偲僞僀僾儔僀僞乕偱揮幨偝傟偨僐僺乕堦晹偲偑偝傞戝妛偺晅懏恾彂娰偵丄傑偨悢晹偺僐僺乕偑偝傞僇儗僢僕偲楌巎尋媶抍懱偵傕梐偗傜傟偨偺偱偁傞偑丄偙傟傜偡傋偰偺婡娭偼僠儍乕儖僘丄傾儞丒儕儞僪僶乕僌晇嵢偺偁傜備傞娭學暥彂偵揔梡偝傟傞埾戸忦審偵婎偯偒丄摉暘扤偺墈棗偵傕嫙偟偰偼側傜側偄偲偄偆巜帵傪庴偗偰偄傞丅

擔婰岞姧偺弨旛偵偁偨傝丄儕儞僪僶乕僌偼偄偔偮偐偺屄恖揑丄偁傞偄偼曇廤忋偺攝椂偵捈柺偟偨偑丄斵偼偦傟傪棫攈偵夝寛偟偨偲巚傢傟傞丅偦偺庡偨傞攝椂偺偆偪丄撪枾偺屄恖揑側撪梕偺堦晹偼挊幰偺庤偱嶍彍偝傟偨丅尵媦偝傟偨恖乆偺拞偵偼尰懚幰偑偍傝丄岞奐偝傟偨偨傔偵姶忣傪奞偡傞嫲傟傕偁傞偐傜偩丅傑偨柧傜偐偵婰弎偑廳暋偡傞晹暘偼嶍彍偝傟偨偟丄擔婰慡懱偺挿偝偵晅壛偟摼傞偩偗偺廳梫惈傪帩偨側偄偲嵟廔揑偵敾抐偝傟偨暥復傕徣棯偝傟偨丅尨暥偼僞僀僾儔僀僞乕偱揮幨偡傞偲丄嶰愮枃偪傚偭偲偵寚偗傞丅杮彂偼偦偺嶰暘偺擇偵憡摉偡傞挿偝偱偁傞丅

乧乧

1970擭5寧21擔

僂傿儕傾儉丒僕儑償傽僲償傿僢僠(弌斉幮曇廤挿)

乽儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰乿忋姫pp.3-13

**********

戞擇師戝愴捈慜偺1935擭搤丄儕儞僪僶乕僌偑壠懓傪楢傟偰塸崙偵堏傝廧傒丄塸崙丄僼儔儞僗側偳偺巜摫幰憌偲恊岎傪寢傇丅1938擭偺壞偵偼丄堦壠偑僽儖僞乕僯儏偺杒娸偐傜敿儅僀儖壂偺僀儕僄僋搰偵堏偭偨偲偒丄傾儗僋僔僗丒僇儗儖晇嵢偺廧傓僒儞丒僕儖僟搰偼巜屇偺娫偵偁傝傾儊儕僇埲棃偺岎棳傪廳偹偨丅儕儞僪僶乕僌偼丄儓乕儘僢僷偱嵞傃愴憟偑杣敪偟丄偍偦傜偔悽奅戝愴偵恑揥偡傞偙偲偼娫堘偄側偄偲偄偆妋怣傪帩偮偵帄偭偨丅

儕儞僪僶乕僌偼1937擭偵擔婰傪晅偗巒傔偰偄偨傛偆偩偑丄亀儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰亁(妏愳僜僼傿傾暥屔)偱偼丄戞堦復乽戝塸掗崙丄榁偄偨傝乗乗1938擭乿1938擭3寧12擔偺傾儊儕僇搶晹(僯儏乕儓乕僋)偐傜塸崙傊峲奀拞偺婰弎偐傜巒傑傞丅

儕儞僪僶乕僌偼巄偔儘儞僪儞懾嵼屻丄僀儕僄僋搰(僼儔儞僗丄僽儖僞乕僯儏壂偺彫搰)偵嫃傪峔偊傞丅偦偙偐傜儘儞僪儞傊丄僷儕傊丄儀儖儕儞(僪僀僣孯峲嬻娭學幰偲夛択丄1936擭丄僎乕儕儞僌偐傜彽懸傪庴偗丄偝傜偵1938擭10寧18擔偵偼儀儖儕儞偱榟廫帤復傪庼偗傜傟傞)傊偲丄偝傜偵38擭壞偵偼晇嵢偱儌僗僋儚傊偲旘傇(僜償傿僄僩孯峲嬻娭學幰偲柺択丄旘峴婡岺応帇嶡)偙偲偵側傞丅

儕儞僪僶乕僋偼丄戝愴慜栭偺塸崙丒僼儔儞僗巜摫憌偐傜偺彽懸丄夛択丄崸択傪惛椡揑偵峴偆丅壛偊偰儓乕儘僢僷偺傎偲傫偳偺庱搒偵挀嵼偡傞傾儊儕僇戝巊傗晲姱偲帺桼偵柺択偱偒傞尃尷偑偁偭偨丅偦偺忣嫷偑丄斵偺擔婰偵搙乆婰弎偝傟偰偄傞丅偦偺忋儓乕儘僢僷楍嫮偺孯旛偺憡娭揑側忬嫷傪娤嶡偡傞僆僽僓乕僶乕偲偟偰彅崙娫傪帺桼偵堏摦偡傞偙偲傕偱偒偨偙偲偑擔婰偵婰偝傟偰偄傞丅偙偺揰偱偼丄斵偵偼戝巊娰晅晲姱傛傝偼傞偐偵戝偒側帺桼偑偁傝丄塸崙傪婎揰偲偟偰丄戝愴慜栭偺儓乕儘僢僷奺崙偵偮偄偰偺枾搙偺崅偄忣曬廂廤丒岎姺傪偟偰偄偨偙偲偑丄偦偺屻偺擔婰傪撉傓偲暘偐偭偰偔傞丅側偐偱傕丄僼儔儞僗偺僇僫僟偱偺峲嬻婡惢憿栤戣丄僼儔儞僗偲僪僀僣偺峲嬻僄儞僕儞攧媝岎徛側偳偼丄儕儞僪僶乕僌偺柺栚桇擛偨傞婰弎偑偁傞丅

[3] 暷崙傊婣崙偲嶲愴斀懳妶摦

1939擭4寧8擔丄儕儞僪僶乕僌偼丄嶰擭埲忋傕偺儓乕儘僢僷懾嵼偐傜婣崙偺搑偵廇偔丅峲奀拞偐傜暷崙偐傜偺揹曬偑擖傞丅

(嵢傾儞偲巕嫙偨偪偼丄儕儞僪僶乕僌偺婣崙屻丄4寧28擔丄僯儏乕儓乕僋丒僄儞僌儖僂僢僪偺嫃偵棊偪拝偄偨)

暷崙壓堾奜岎埾堳夛偐傜偺徹尵梫惪丄崙壠峲嬻帎栤埾堳夛偐傜偺夛媍弌惾梫惪丄棨孯嶲杁師挿傾乕僲儖僪彨孯(峲嬻戉巌椷姱)偐傜婣崙師戞揹榖偑梸偟偄丄側偳偱偁傞丅婣崙捈屻丄傾乕僲儖僪彨孯偵揹榖丄尰栶暅婣偲丄棨孯峲嬻戉戝嵅偲偟偰丄19擔幚柋偵廇偔丅4寧20擔丄傾乕僲儖僪彨孯丄僂僢僪儕儞僌棨孯挿姱偵夛偄丄偦偺屻儖乕僘儀儖僩戝摑椞偲斵偺幏柋幒偱夛偆丅1934擭丄戝摑椞傪憡庤偵旘峴梄曋榑憟傪峴偭偰埲棃偱偁傞丅偟偐偟丄乽儖乕僘儀儖僩偵偼壗偐怣棅偟愗傟偸傕偺偑偁偭偨乿偲擔婰偵婰偟偰偄傞丅偦偺屻偺擔婰偵傕丄儖乕僘儀儖僩偵懳偡傞晄怣偑婰偝傟傞丅

偦偺屻丄乽嶲愴斀懳乿傪寛抐丄1939擭9寧15擔丄MBC丄NBC丄僐儘儞價傾奺曻憲栐傪捠偠偰慡崙偵岦偗偰乽嶲愴斀懳乿偺儔僕僆墘愢傪峴偭偨丅曻憲偼岲昡丄梻擔偺僯儏乕儓乕僋丒僞僀儉僗巻丄僯儏乕儓乕僋丒僿儔儖僪丒僩儕價儏乕儞巻偼偦偺慡暥傪宖偘偰偄偨丅

偙偺慜擔丄儕儞僪僶乕僌偼傾乕僲儖僪彨孯偼棨孯挿姱偵夛偄丄儕儞僪僶乕僌偑摉恖偺惪婅偵傛傞峲嬻戉偺噣旕忢嬑妶摦噥偺怑柋偐傜夝偐傟偨偙偲丄偝傜偵儕儞僪僶乕僌偑柧斢儔僕僆偱傾儊儕僇偺儓乕儘僢僷愴憟夘擖偵斀懳偡傞墘愢傪峴偆偲揱偊偰偄偨丅

偦偺屻丄儕儞僪僶乕僌偼嶲愴斀懳偺抍懱丄傾儊儕僇戞堦埾堳夛(America First Committee)偺庡梫儊儞僶乕偲偟偰丄1940擭8寧4擔丄僔僇僑偺僜儖僕儍乕丒僼傿乕儖僪(栰奜僗僞僕傾儉)偱奐偐傟偨斀愴戝夛偱墘愢丄寈嶡摉嬊偺悇掕偵傛傟偽丄嶰枩屲愮偐傜巐枩偺恖弌偩偭偨丅

1941擭1寧23擔偵偼丄壓堾媍堳僴儈儖僩儞丒僼傿僢僔儏(嫟榓搣)偐傜偺梫惪偵傛傝丄壓堾奜岎埾堳夛偵弌惾偟丄屵慜偐傜屵屻偵傢偨傝丄晲婍戄梌朄埬偵娭偟偰岞弎彂傪撉傒忋偘媍堳偲偺幙媈墳摎傪峴偭偨丅

1941擭俆寧俁擔丄僙儞僩丒儖僀僗偺戝夛偱嶲愴斀懳墘愢丄偙偺偲偒偼堦枩屲愮恖傎偳偁偮傑偭偨丅

1941擭9寧11擔丄傾僀僆儚廈僨丒儌僀儞偺戝夛偱偼丄偙偺擔儖乕僘儀儖僩戝摑椞偺儔僕僆墘愢捈屻偵戝夛偑巒傑傝丄

儕儞僪僶乕僌偼擇廫屲暘娫偺墘愢傪峴偭偨丅儕儞僪僶乕僌偑墘愢傪廔偊傞崰偵偼丄挳廜偺俉侽亾偑傾儊儕僇戞堦埾堳夛偺庡挘傪巟帩偟偰偄傞偐偵巚傢傟偨偲丄摨擔偺擔婰偵偼婰偝傟偰偄傞丅

儕儞僪僶乕僌偺偙偺擔偺墘愢偑旕忢側暔媍傪偐傕偟偰偄傞偺偱丄埾堳挿偺僂僢僪彨孯偑埾堳夛傪奐偔偙偲偵側偭偨丅

儕儞僪僶乕僌偼僨丒儌僀儞墘愢偱丄愴憟愵摦幰偲偟偰嶰偮偺僌儖乕僾乗乗僀僊儕僗恖丄儐僟儎恖丄偦偟偰儖乕僘儀儖僩惌尃乗乗傪嫇偘偨帪丄慡挳廜偑憤棫偪偵側傝丄娊屇偡傞偐偵尒偊偨丅偦偺弖娫丄偳偺傛偆側斀懳攈偱偁傟丄擬楏側巟帩偵傛傝懪偪徚偝傟偨偺偱偁偭偨丅

偙偺僨丒儌僀儞墘愢偵娭楢偟偰丄埾堳夛偺奺巟晹偐傜婑偣傜傟偨揹曬偵傛傟偽丄嬨廫亾偐偦傟埲忋偑儕儞僪僶乕僌偺堄尒偵摨挷偟偰偄傞丅偳偆傗傜桞堦偺嫮椡側斀懳堄尒偼僯儏乕儓乕僋巟晹偺堦抧嬫丄僕儑儞丒僼儕儞偩偗偑嫮屌偵斀懳偟偨丅

儕儞僪僶乕僌偼帺暘偺墘愢偵偮偄偰師偓傛偆偵婰偟偰偄傞丅

乽尰嵼偺傾儊儕僇偱偼傎偲傫偳壗傕偐傕岞慠偲媍榑偱偒傞傛偆偵巚傢傟傞丅儐僟儎恖栤戣傪彍偄偰偼丅噣儐僟儎恖噥偲偄偆堦岅傪岥偵偝偊偟偰傕丄棐偺尨場偵側傞偺偩丅巹尒偲偟偰偼丄壐寬側夝寛傪朷傓側傜偽岞慠偲棪捈偵榑媍偡傞偟偐側偄偲巚偆丅乿(儕儞僪僶乕僌偺擔婰1941/9/15晅)

1941擭10寧30擔丄傾儊儕僇戞堦埾堳夛偺斀愴廤夛偑僯儏乕儓乕僋偺儅僨傿僜儞丒僗僋僄傾乕丒僈乕僨儞偱奐嵜偝傟丄儕儞僪僶乕僌偼丄徯夘偝傟偨捈屻丄娊惡偲攺庤偱俇暘娫棫偪墲惗偟偨丅

夛応偼戝崿嶨乗乗枮堳偱丄応奜偵偼戝孮廜偑堨傟偰偄偨丅寈嶡摉嬊偺嵟廔揑側悇寁偵傛傟偽丄応奜偺孮廜偑擇枩偐傜嶰枩丄応撪偺挳廜傪崌傢偣偰巐枩偵側傞偑丄応奜傪嶰枩偲寁嶼偡傟偽寁屲枩埲忋偲偄偆偙偲偵側傞丄偲尵偆嶲愴斀懳偺擬婥偑堨傟偨戝夛偲側偭偨丅

1941擭12寧7擔丄擔杮孯偑恀庫榩婏廝峌寕丅12寧8擔丄擔杮丄暷塸椉崙偵懳偟偰愰愴晍崘丅

戝摑椞偑惓屵偵墘愢傪偟偰媍夛偵愰愴晍崘傪媮傔傞丅忋堾偼慡夛堦抳偱愰愴晍崘傪壜寛偟偨丅壓堾偱偼堦昜(儌儞僞僫廈慖弌嫟榓搣壓堾媍堳僕儍僱僢僩丒儔儞僉儞彈巎)偩偗丄斀懳偵搳偤傜傟偨丅

乽傢傟傢傟偼壗儢寧傕慜偐傜愴憟傪媮傔懕偗偰偒偨丅傕偟戝摑椞偑辍偐埲慜偵媍夛偵愰愴晍崘傪媮傔偨偺偩偲偡傟偽丄媍夛偼戝懡悢傪埲偰戝摑椞偺梫惪傪嫅斲偟偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅偲偙傠偑丄傢傟傢傟偼崱傗峌寕偝傟偨偺偩丅偟偐傕丄椞奀撪偱峌寕傪巇妡偗傜傟偨偺偱偁傞丅傢傟傢傟偼愴憟傪攚晧偄崬傫偩偺偱偁傞丅偟偐偟丄偐偐傞忬嫷偵棫偪帄傟偽丄傕偼傗摤偆堄奜偵庤偼側偄偲峫偊傞丅傕偟帺暘偑媍惾傪帩偭偰偄偨偲偡傟偽丄傗偼傝娫堘偄側偔愰愴晍崘偵堦昜傪搳偠偨偱偁傠偆丅乿(儕儞僪僶乕僌偺擔婰1941/12/08晅)

偦偟偰丄12寧9擔(傾儊儕僇搶晹帪娫)丄傾儊儕僇偼擔杮偵懳偟偰愰愴傪晍崘偟偨丅

儕儞僪僶乕僌偼擔婰偵師偺傛偆偵婰偟偨丅

乽12寧12擔丄撈埳椉崙丄傾儊儕僇偵懳偟偰愰愴傪晍崘丅傾儊儕僇傕椉崙偵懳偟偰愰愴傪晍崘丅

慶崙偑愴偄偵擖偭偨埲忋丄帺暘偲偟偰偼慶崙偺愴憟搘椡偵嵟戝尷偺峷專傪偟偨偄丅偙偺愴憟傪側傞傋偔尗柧偵丄慜岦偒偵丄惉岟棤偵悑峴偡傞偺偑娞梫偱偁傝丄帺暘側傝偺栶妱傪壥偨偟偨偄偺偩丅

嵟弶偵摢偵晜偐傫偩偺偼戝摑椞埗偺恊彂傪偟偨偨傔丄帺暘偼夁嫀偵偍偄偰戝摑椞偵斀懳偟丄偦偺怣擮傪焲傕曄偊偰偙側偐偭偨偲崘偘側偑傜丄孯柋偵暈偟偨偄偲怽偟擖傟傞偙偲偱偁偭偨丅愴憟偵側傟偽丄慶崙偺慡斒揑側斏塰偲摑堦偺偨傔偵丄帺暘偺屄恖揑側尒夝傪墴偟嶦偡妎屽偼弌棃偰偄偨丅偟偐偟丄栤戣偼崱偵側偭偰傕儖乕僘儀儖僩戝摑椞偑怣偠偒傟側偄偲偄偆揰偩丅傾儊儕僇戝摑椞偺偙偲傪峫偊傞偲斀墳偼堦偮偩偑丄偄偞僼儔儞僋儕儞丒儖乕僘儀儖僩屄恖偺偙偲傪峫偊傞偲丄偦傟偲偼慡偔暿屄偺斀墳偑婲偙傞丅

帺暘偩偗偺宱尡傗敾抐偱偼側偄偲巚偆偑丄儖乕僘儀儖僩偲柺幆偺偁偭偨幰偺拞偱丄偦傟偑儖乕僘儀儖僩偺惌揋偱偁傟桭恖偱偁傟丄擫偺娽偺怓偺傛偆偵曄傢傞儖乕僘儀儖僩偺敪尵傪怣偢傞幰偼堦恖偲偟偰偄側偄偩傠偆丅偟偐傕傾儊儕僇戝摑椞偼桭恖偨偪偺娫偱偡傜幏擮怺偄恖暔偲偄偆昡傪摼偰偄傞偺偱偁傞丅壖偵崱斵埗偺恊彂傪偟偨偨傔偨偲偡傟偽丄儖乕僘儀儖僩偼偍偦傜偔惌帯揑嬱偗堷偒偲愰揱揑岠壥偺忋偐傜丄巹偑姰慡偵擻椡傪敪婗偱偒側偄姱怑偵廇偗傞傋偔帺暘偺怽偟弌傪嵟戝尷偵棙梡偡傞偩傠偆丅

偟偐傜偽丄師慞偺嶔偼壗偐丅傾乕僲儖僪彨孯偵庤巻傪彂偄偰峲嬻戉偵尰栶暅婣傪怽偟弌傞傋偒偐丅傾乕僲儖僪偼怣棅偱偒傞偑丄栜榑丄戝摑椞偺嵸壜傪摼側偗傟偽側傞傑偄丅偦傟偱傕丄摉柺偺嵟崅偺嶔偱偁傠偆丅堦曽丄峲嬻嶻嬈奅偵栠偭偰丄峲嬻婡惢憿夛幮偐峲嬻夛幮傪捠偠偰丄帺暘側傝偵峷專傪偟偰傕傛偄丅偩偑丄愴帪壓偱帺暘偺杮摉偵懏偡傋偒応強丄帺暘偑恀偵強懏偟偨偄応強偼傗偼傝峲嬻戉偩偲偄偆婥偑偡傞丅帪偨傑丄戅栶撏偗傪弌偝側偗傟偽傛偐偭偨偲巄偟巚偆偙偲傕偁傞丅偲偼偄偊丄摉帪偺忬嫷傪弇峫偡傞偲丄惓偟偄慬抲傪幏偭偨傛偆偵巚偆偺偱偁傞丅偦傟埲奜偺柤梍偁傞慖戰偼側偐偭偨偲峫偊傞偺偩丅

傕偟愴憟偵側傜側偐偭偨偲偡傟偽丄堦丄擇擭偼壗傛傝傕帊嶌偲撉彂偲挊弎偺惗妶傪憲傝偨偐偭偨丅偟偐偟丄慶崙偑愴偭偰偄傞偄傑丄偨偩埨娬偲寧擔傪憲傞傢偗偵偼峴偐偸丅偲傕偐偔丄偳偺傛偆側巇帠偱偁傟丄壗傜偐偺栶妱傪壥偨偝偹偽側傜偸丅乿(儕儞僪僶乕僌偺擔婰1941/12/12晅)

[4] 孯栶暅婣傪柾嶕

傾儊儕僇偑愴憟偵嶲壛偟偰丄愴慄偼儓乕儘僢僷偐傜傾僕傾偵傕奼戝丄儕儞僪僶乕僌偼孯栶偵暅婣偡傞搑傪柾嶕偟偨丅

1942擭1寧12擔丄儕儞僪僶乕僌偼儚僔儞僩儞偵峴偒僗僥傿儉僜儞棨孯挿姱偵柺夛偟偨丅

乽僗僥傿儉僜儞棨孯挿姱偼幏柋婘偵嵖偭偰偄偨丅溇滅偵彽偠擖傟偰丄僀僞儕傾偺僌儔儞僨傿奜憡偑朘暷偟偨嵺偵巹偑偲偭偨楯偺巚偄弌榖傪帩偪弌偡丅

巹偼丄僗僥傿儉僜儞挿姱偵弎傋偨丅慶崙偑愴偭偰偄傞埲忋丄摉慠偺偙偲側偑傜愴憟悑峴偵帺暘側傝偺栶妱傪壥偨偟偨偄偟丄堦屄恖偲偟偰傕嵟戝尷偺峷專偑弌棃傞搑傪柾嶕拞偱偁傞丄峲嬻嶻嬈奅偵慠傞傋偒抧埵傪摼傞壜擻惈傕峫偊偰偒偨偑丄偦偺傛偆側曽嶔傪庢傞慜偵丄偲傝偁偊偢棨孯峲嬻戉偱栶偵棫偨側偄傕偺偐偳偆妋偐傔偰偍偒偨偐偭偨丅愴帪偲傕側傟偽丄帺暘偲偟偰偼壗傛傝傕峲嬻戉偵恎傪抲偒偨偄偟丄偦偺偨傔偵偙偆偟偰婅偄弌偨偺偱偁傞丅

偡傞偲丄僗僥傿儉僜儞偼偄偔傜偐挿偨傜偟偄棟孅傪暲傋棫偰側偑傜丄師偺傛偆側岥忋偱廔巒偟偨丅乽帺暘偼怴暦偱傕弎傋偨傛偆偵丄愴憟悑峴偵栶棫偮側傜偳傫側採埬偱傕拤崘偱傕娊寎偡傞偮傕傝偩丅憡庤偑偳傫側恖暔偱偁傟丄偦偺採埬傗拤崘偼峫椂偝傟傞偩傠偆乿摍乆丅巹偼採埬傗拤崘傪帩偭偰偒偨偺偱偼側偄丄愴憟悑峴偺堦彆偲側傞偵傆偝傢偟偄応強偑偁傞偺偐偳偆偐妋偐傔偵棃偨偺偩偲摎偊傞丅

偒傢傔偰棪捈偵怽偟忋偘傞偑丄偲抐偭偨屻丄僗僥傿儉僜儞偼丄師偺傛偆偵弎傋偨丅孨偺奐捖偟偰偒偨愴憟娤偺偨傔偵孨傪巜婗姱偺抧埵偵廇偗傞偺偼慡偔鏢鏞偣偞傞傪摼側偄丄偦偺傛偆側尒夝傪帩偮偄偐側傞恖暔偲偄偊偳傕丄偙偺愴憟偱偼巜婗姱偺抧埵偵偍偔傋偒偱偼側偄丄側偤側傜丄偐偐傞恖暔偑廫慡側愊嬌惈傪帩偭偰愴憟傪悑峴偱偒傞偲偼怣偠擄偄偐傜偩丅斵偼巹偑峫偊曽傪曄偊偨偐偳偆偐旕忢偵媈栤偩偲傕尵偆偺偱丄巹偼懄嵗偵摎偊偨丄帺暘偼峫偊曽傪曄偊偰偼偍傜偸偟丄傑偨偙偺崙偑嶲愴偟偨偺偼娫堘偭偰偄傞偲峫偊傞丄偩偑丄偙偆偟偰嶲愴偟偨埲忋丄帺暘偑偙傟傑偱偄偮傕庡挘偟偰偒偨傛偆偵丄慶崙偲偄偆偺偼屄恖揑側棫応偵桪愭偡傞丄偩偐傜丄帺暘側傝偺嵟傕桳岠側曽朄偱栶偵棫偪偨偄偺偩偲丅

偡傞偲丄僗僥傿儉僜儞偼巹偺峴偭偨堦楢偺墘愢偵尵媦偟偨丅偟偐偟丄巹偺敪尵撪梕偵娭偡傞斵偺婰壇偲偐忣曬偲偄偆偺偼旕忢偵崿棎偟偨傕偺偱偁偭偨丅巹偑僪僀僣偲偺摨柨掲寢傪彞摴偟丄斀拞崙揑側尵帿傪楳偟偨偲偄偆偺偱偁傞両帺暘偼僪僀僣偲偺楢柨掲寢傪彞摴偟偨妎偊偑側偄偟丄傓傠傫拞崙偵懳偟偰傕偮偄偧斀姶傪書偄偨偙偲偼側偄丅偨偩帺暘偼丄偄傑偱傕峫偊偰偄傞偺偩偑丄傑偨帠幚偢偭偲庡挘偟偰偒偨偺偱偁傞偑丄傢偑崙偵庢傝嵟戝偺婋尟惈偲偄偆偺偼僜償傿僄僩偲擔杮偵偁傞偺偩偲丄巹偼斀榑偟偨(儘僔傾偺応崌丄偦偺孯帠揑婋尟惈傛傝惌帯惂搙偺偙偲傪峫偊偰偄偨偺偱偁傞)丅

偟偐偟丄帺暘偑偳偺傛偆側敪尵傪偟偰偒偨偐丄傑偨偳偆姶偠偰偄傞偐偲偄偆偙偲傪壗偐傜壗傑偱榖偡帪娫揑側梋桾偼側偐偭偨丅嵟弶偐傜偦偺傛偆側栤戣偵棫偪擖傞婥帩偪偡傜栄摢側偐偭偨丅僗僥傿儉僜儞偑巹傪偦偙傑偱捛偄偮傔偝偊偟側偐偭偨傜丄岥偵弌偡偙偲傕側偐偭偨傠偆丅僗僥傿儉僜儞偼丄孨偵傕帺桼偵堄尒傪弎傋傞尃棙偑偁傞偙偲偼栜榑偩偑丄偟偐偟丄偦傟偑孨傪巜婗姱偺抧埵偵廇偗傞偺傪旕忢偵鏢鏞偝偣傞梫場偱偁傞偙偲傪棟夝偟偰傎偟偄偲尵偭偨丅棨孯挿姱偼乽巜婗姱偺抧埵乿傪昿傝偵嫮挷偟懕偗偨丅

帺暘偺惌帯揑尒夝偱慶崙傊偺拤惤怱傪媈傢傟偨偺偼巆擮偩偲丄巹偼僗僥傿儉僜儞偵崘偘偨(僗僥傿儉僜儞偼榖偺搑拞偱拤惤怱偺栤戣偵怗傟偨偺偱偁傞)丅斵偼尵偄栿偑傑偟偔丄昁偢偟傕拤惤怱偑媈傢偟偄偲偄偆栤戣偱偼側偄偑丄孨偺傛偆側尒夝傪帩偰偽丄乽巜婗姱偺抧埵乿偵傆偝傢偟偄噣愊嬌惈噥偵媈栤偑惗偢傞偲偐傢偟偨丅巹偼摎偊偨丄偁傜備傞揰傪峫偊偨応崌丄帺暘偲偟偰偼峲嬻嶻嬈奅偵晪偄偨曽偑嵟慞偺嶔偲巚傢傟傞偺偱丄壗傜偐偺惗嶻寁夋傪捠偠偰帺暘側傝偵愴憟悑峴偵峷專偟偰傒傛偆偲巚偆丅

偡傞偲丄僗僥傿儉僜儞偼惌晎傪彆偗偰傕傜偆偨傔偵噣巜婗姱噥偵偁傜偞傞抧埵偑偁傞偐傕抦傟側偄偲尵偭偨屻丄偙偺慄偵増偭偰壗偐暊埬偑偁傞偐偲恥偔丅帺暘偼帠柋揑側嬈柋偺愑擟幰偵側傞傛傝傕孭楙偲宱尡偲偱摿庩側寁夋偵廬帠偡傞曽偵傕偭偲傕揔偟偰偄傞偙偲丄傑偨峲嬻栤戣偺慡斒揑側抦幆傗丄悽奅奺抧偵偍偗傞嬻楬挷嵏偺懱尡偑栶偵棫偮傛偆側曽柺偱摥偒偨偄偲丄巹偼摎偊偨丅

偟偐傜偽傾乕僲儖僪彨孯傪丄偙偺応偵屇傏偆偲僗僥傿儉僜儞偼尵偭偨傕偺偺丄彨孯偼偁偄偵偔僀僊儕僗偺嶲杁彨峑抍偲夛媍拞偱偁偭偨丅彨孯偺戙傢傝偵儘償僃僢僩師姱曗偑屇偽傟丄僗僥傿儉僜儞偼忬嫷傪愢柧偟偨丅挿姱偑儘償僃僢僩偵懳偟偰巹偺噣惌帯揑尒夝噥傗偦偺寢壥惗偢傞噣愊嬌惈偺寚擛噥偱巹傪巜婗姱偺抧埵偵廇偗傞偺偼岲傑偟偔側偄偲愢柧偟偰偄傞娫丄偦偺朤傜偱栙慠偲嵖帇偟偰偄傞偺偼偁傑傝婥帩偪偺傛偄傕偺偱偼側偐偭偨偲尵偄偨偄乗乗帺暘偑庩偺奜巜婗姱偺抧埵偵廇偒偨偄偐傜偱偼側偔丄偨偩僗僥傿儉僜儞偺尵偄曽偑婥偵偔傢側偐偭偨偩偗偺偙偲偱偁傞(寢嬊丄傢傟傢傟偼柉庡庡媊偺偨傔偵摤傢偹偽側傜側偄偙偲偵側偭偰偄傞偺偩偟丄扤偵偱傕帺暘偺惌帯揑尒夝傪帺桼偵弎傋傞尃棙偑偁傞偺偱偼側偐傠偆偐)丅

儘償僃僢僩偼丄柧挬傾乕僲儖僪彨孯偲偺柺夛傪庤攝偡傞偲摎偊偰偐傜巹偺曽傪怳傝岦偒丄傕偟巹偺乽崅搙側摿庩抦幆乿偲乽嬌傔偰暲偼偢傟偨乿抦幆傪棨孯峲嬻戉偱傕偭偲傕傛偔惗偐偡曽嶔偑尒偮偐傜側偗傟偽丄栜榑捈偪偵偦偺巪傪巹偵捠崘偟丄偦傟傜偺抦幆傪暿偺曽柺偱妶梡偡傞傛偆偵偟偰傕傜偄偨偄偲尵偭偨丅乿(儕儞僪僶乕僌擔婰 1942/01/12晅)

儕儞僪僶乕僌偼丄尰栶暅婣傪掹傔丄峲嬻娭學婇嬈偺僷儞丒傾儊儕僇儞丄儐僫僀僥僢僪丄僇乕僥傿僗丒儔僀僩幮偲僐儞僞僋僩偟偨偑丄偄偢傟傕丄儂儚僀僩丒僴僂僗偲偦偺庢傝姫偒楢拞偺朩奞岺嶌偱嫅愨偝傟丄嵟廔揑偵僼僅乕僪幮偵偮偄偰偼丄乽棨孯偼儕儞僪僶乕僌偺暅婣偵昐僷乕僙儞僩巀惉偟偰偄傞偲偄偆乿偟偐偟丄惌晎偼乽揔摉側帪婜偑棃傞傑偱偦傟傪曐棷偟偰偄傞乿偲側傝丄

乽僴儕乕丒儀僱僢僩(僼僅乕僪幮恖帠扴摉栶堳)偺帠柋強偱丄僿儞儕乕丒僼僅乕僪丄偦偺懠偺夛幮姴晹傜偲拫怘丅偦偺屻丄儌乕僞乕價儖偐傜僜儗儞僙儞傪廍偄丄僂傿儘乕丒儔儞偵偁傞敋寕婡惢憿岺応傊丅岺応偼嵟屻偵尒妛偟偨帪傛傝傕旕忢側敪揥傪悑偘偰偄偨乗乗妸憱楬偑偄偨傞偲偙傠偵嶌傜傟丄戝敿偺寶暔傕姰惉丄岺嶌婡夿偼戝晹暘偑愝抲偝傟偰偄偨丅

敋寕婡惢憿岺応傪弌傞偲丄儖乕僕儏偺帺摦幵岺応傊丅搑拞丄僼僅乕僪偲僜儗儞僙儞偼巹偵僨僩儘僀僩傊棃偰摨幮偺峲嬻寁夋傪庤揱偭偰偔傟側偄偐偲恥偔丅戝偄偵偦偆偟偨偄偺偩偑丄偁側偨曽偵偲偭偰傕巹偵偲偭偰傕丄嵟廔揑側寛掕傪壓偡慜偵棨孯徣偺椆夝傪庢偭偨曽偑傛偄偺偱偼側偄偐偲摎偊傞丅僼僅乕僪偼嵟弶丄偦偺審偱棨孯徣偵憡択偡傞偙偲傪斀懳偟偨丅偟偐偟丄彨棃偲傕棨孯偲偼戝偄偵愙怗傪曐偨偹偽側傜側偄偟丄妸傝弌偟偑傛偗傟偽屻乆傑偱壗偲偐岲搒崌偩偲擮傪墴偡丅僼僅乕僪傕寢嬊丄摨堄偟偰偔傟偨丅帺暘偺岺応偱巚偭偨捠傝偺偙偲傪傗傞偺偵偄偪偄偪懠恖偵抐傜偹偽側傜側偄偺偼怱奜側偺偩(幚傪尵偊偽丄柉娫夛幮偲娭學傪帩偮偺偵偄偪偄偪惌晎偺嫋壜傪媮傔側偗傟偽側傜側偄偺偼帺暘偵偲偭偰傕怱奜側偺偩丅偙傟偱偼僜償傿僄僩丒儘僔傾偲偦偭偔傝偱偼側偄偐両)丅

(儕儞僪僶乕僌擔婰 1942/03/24晅)

1942擭3寧26擔丄儕儞僪僶乕僌偼儘償僃僢僩棨孯徣師姱曗傪朘栤丅

乽僼僅乕僪偲偺娭學傪帩偮偺偼幚偵慺惏傜偟偄傾僀僨傾偩偲巚偆偲尵偆両儘償僃僢僩偼偡偙傇傞桭岲揑偱丄垽憐偑傛偐偭偨丅峲嬻嬈奅傊偺暅婣傪朩偘傞忈奞偼丄棨孯徣偵偡傋偰偺愑擟偑偁偭偨偺偱偼側偄偲偄偆妋怣傪摼傞偵帄偭偨丅朩奞岺嶌偼傕偭傁傜儂儚僀僩丒僴僂僗偐傜偺傛偆偱偁傞(崙撪偺崿棎偲崙奜偺孯帠揑幐懺偱丄儖乕僘儀儖僩偺暅廞怱偼尭偢傞偳偙傠偐丄偳偆傗傜偄傑彮偟寍偑嵶偐偔側偭偨傛偆偩)丅

(儕儞僪僶乕僌擔婰 1942/03/26晅)

嵟廔揑偵丄儕儞僪僶乕僌偼僼僅乕僪幮偺尰嵼偱偄偆僐儞僒儖僞儞僩偲側傝丄僼僅乕僪幮偺峲嬻婡惢憿偵娭偡傞傾僪僶僀僗傪偡傞偙偲偵側偭偨丅偙傟偼丄僿儞儕乕丒僼僅乕僪偲儕儞僪僶乕僌偺憡屳怣棅傪帵偡丅

乽僜儗儞僙儞偼媼梌偺審傪帩偪弌偟偨丅僼僅乕僪巵偲僜儗儞僙儞偺彽偒傪庴偗梕傟偨偲偒丄愴帪拞偼嫄妟偺僒儔儕乕傪庴偗偨偔側偄偲怽偟擖傟偰偍偄偨丅斵偑儚僔儞僩儞傊弌偐偗偨偲偒儘償僃僢僩棨孯師姱曗偼巹偑枅寧俇俇俇僪儖俇俇僙儞僩偺媼梌傪庴偗傞側傜偽栤戣偼婲偙傜側偄偩傠偆偲摎偊偨偦偆偱偁傞丅僜儗儞僙儞偼丄偙偺嬥妟偵偄偔傜偐嫲弅偟偰偄偨丅帺暘偼嵅姱媺偺彨峑偲偟偰棨孯峲嬻戉偵嬑柋偟偨応崌傛傝崅偄媼梌偼庴偗偨偔側偄偺偩偲抐偭偰偍偔丅

(儕儞僪僶乕僌擔婰 1942/04/09晅)

僼僅乕僪幮偺峲嬻婡惢憿偵娭梌偟偨儕儞僪僶乕僌偼丄條乆側擄栤偵愊嬌揑偵庢傝慻傓丅

埲屻丄(1941擭11寧18晅偺婰弎傪嵟屻偵偟偰)擔婰偼堦擭埲忋拞抐偝傟傞丅偦偟偰婰擖偼1943擭12寧偐傜嵞奐偝傟傞丅偙偺娫丄儕儞僪僶乕僌偼僼僅乕僪丒儌乕僞乕幮偺妶摦偵壛偊偰丄僐僱僠僇僢僩廈僀乕僗僩丒僴乕僩僼僅乕僪偵杮幮偑偁偭偨儐僫僀僥僢僪丒僄傾僋儔僼僩幮偲偺娫偵僐儞僒儖僞儞僩偲偟偰偺娭學傪帩偮偵帄傞丅偙偺帒奿偵偍偄偰斵偼庡偨傞娭怱傪傕偭傁傜奀暫戉強懏婡僐儖僙傾F3U偺夵椙偲丄僐儖僙傾婡偵曄傢傞傋偒傛傝桪廏側愴摤婡偺奐敪寁夋偲偵岦偗偨丅

儕儞僪僶乕僌戝嵅偼1944擭丄懢暯梞抧堟偵弌挘偡傞偑丄幚愴壓偵偍偗傞僐儖僙傾婡偺尋媶偲丄帪戙偺愴摤婡偵朷傑傟傞旘峴惈擻偵娭偟偰幚愴晹戉偺梫堳偲摙媍偟崌偆偺偑栚揑偩偭偨丅

(儕儞僪僶乕僌擔婰 1942/11/18晅偺屻偵婰偝傟偰偄傞)

1944擭1寧5擔丄儕儞僪僶乕僌偼儚僔儞僩儞偺奀孯徣傪朘傟偨丅

乽奀暫戉偺儖乕僀僗丒僂僢僪弝彨偲夛偄丄慜慄偺僐儖僙傾婎抧傪挷嵏偡傞偨傔偵撿懢暯梞曽柺傊弌挘偱偒傞偐偳偆偐偲恥偔丅弝彨偼偐偐傞帇嶡椃峴偵巀惉偱偁傝丄偙偺栤戣傪忋憌晹偵榖偟偰傒傞偲尵偭偰偔傟偨丅偟偐偟丄斵傜偼儖乕僘儀儖僩偺拲堄傪姭婲偣偹偽側傜偸偲峫偊傞偩傠偆偐丅偦偺媡側傜偽丄弌挘偺嫋壜傪摼傞廩暘側僠儍儞僗偼偁傞偩傠偆丅乿(儕儞僪僶乕僌擔婰 1944/01/05晅)

埲壓丄儕儞僪僶乕僌擔婰偐傜梫栺

1寧6擔丄僂僢僪弝彨偵揹榖偟偨偲偙傠丄撿懢暯梞弌挘偺庤敜偼偮偗傜傟傞偑丄慜慄婎抧傪楌朘偡傞忔婡偲偟偰僐儖僙傾婡偑擖庤偱偒傞偐偳偆偐偼尰抧偺巜婗姱偺堦懚偵傛傞偲偄偆丅巹偑擮傪墴偡偲丄彨孯偼(偙偙偩偗偺榖偩偑丄偲抐偭偰偐傜)娙扨偵峴偔応崌傕偁傞偟丄娙扨偵偼峴偐側偄応崌傕偁傠偆偲摎偊偨丅

3寧3擔丄億乕儖丒儀僀僇乕(儐僫僀僥僢僪丒僄傾僋儔僼僩幮)偵揹榖傪妡偗傞丅斵偺棪偄傞僠儍儞僗丒償僅乕僩晹栧偑懢暯梞抧堟偵攈尛傪弨旛拞偺僐儖僙傾婡偵娭偡傞審偩丅摨婡偼偁傜備傞揰偱嵟傕怴偟偄夵椙傪巤偝傟丄巹偼彮側偔偲傕僴儚僀傑偱丄弌棃傟偽僆乕僗僩儔儕傾丄師偄偱嵟慜慄傑偱摨峴偡傞偮傕傝偱偄偨偺偱偁傞丅(儕儞僪僶乕僌擔婰 1944/03/03晅)

3寧20擔丄撿懢暯梞弌挘偺審偱儔儉僛乕彮彨(奀孯徣峲嬻嬊挿)偵夛偆傋偔奀孯徣傊峴偒採撀偵柺夛丅採撀偼壗偲偐庤攝偱偒傞偩傠偆丅帺暘傕巟帩偡傞偮傕傝偩偲尵偭偰偔傟偨丅尰栶孯恖偲偳偙偱愙怗偟傛偆偲丄偡偙傇傞恊垽偺忣偑偙傕偭偨娊寎傪庴偗傞乗乗憡庤偑棨孯丄奀孯丄奀暫戉偺孯恖偱偁傠偆偲側偐傠偆偲丅係寧侾俆擔崰丄僇儕僼僅儖僯傾偐傜弌棫偟偨傜偳偆偐偲丄採撀偼姪傔偨丅(儕儞僪僶乕僌擔婰 1944/03/20晅)

3寧29擔丄僕儍僢僋丒儂乕僫乕(儐僫僀僥僢僪幮挿)偐傜揹榖偑偁傝丄儔儉僛乕採撀偐傜撿懢暯梞弌挘偺嫋壜傪庴偗庢傞丅

4寧1擔丄僲乕僗僇儘儔僀僫丄僇儕僼僅儖僯傾丄僴儚僀偵摓拝丅儈僢僪僂僃乕搰墲暅屻丄偄傛偄傛撿懢暯梞傊旘傃敪偪丄俆寧俇擔丄撿懢暯梞偺僼僫僼僥傿搰(僣僶儖)丄俆寧侾侽擔丄僄僗僺儕僢僣丒僒儞僩搰偐傜儖乕僈儞償傿儖傊丄偦偟偰僶僰傾僣(僯儏乕僿僽儕僨僗彅搰)偵俆寧侾侽擔摓拝偟偨丅

撿懢暯偺暷孯嵟慜慄偵摓拝偟偨丅偙偙傑偱偺峲楬偱傕丄儕儞僪僶乕僌偼岎戙偟偰旘峴婡偺憖廲傪偟偰偒偨丅

[6] 嬻拞愴偺堦婻懪偪

儖乕僘儀儖僩偺幏漍側朩奞岺嶌偵懳偟偰丄棨孯媦傃奀孯庱擼晹偼儕儞僪僶乕僌偵嬌傔偰岲堄揑偵懳墳偟偰偔傟偨丅

偦偟偰丄偄傛偄傛撿懢暯梞偺暷孯嵟慜慄偺峲嬻戉婎抧偵摓拝偟偨丅

儕儞僪僶乕僌偼柉娫恖偲偟偰丄撿懢暯梞偺朘傟偨奺婎抧偱丄50夞偺幚摥擟柋傪偙側偟偰偍傝丄擔杮孯婡偲傕岎愴丄嬨嬨幃廝寕婡侾婡傪寕捘偟偨丅傑偨丄儘僢僉乕僪P-38偱偺挿嫍棧峲朄(峲嬻擱椏傪愡栺偟丄峴摦敿宎媦傃奼戝朄偺巜摫)傗F4U偱偺棧棨朄偺敪揥偵峷專偟偨丅

儕儞僪僶乕僌偼丄柉娫恖僷僀儘僢僩偲偟偰丄撿懢暯梞偺幚愴偵嶲壛偟偨偑丄1944擭7寧28擔偺擔婰偵偦偺寖偟偄嬻拞愴偺柾條傪婰偟偰偄傞丅偙偺擔丄價傾僋搰偐傜儅僋僪僫儖僪戝嵅巜婗偺奀暫戉戞475愴摤旘峴楢戉偵壛傢傝丄P38偵搵忔丄彛夲旘峴偵弌摦丄旘峴拞偺擔杮婡傪敪尒偱偒偢丄堷偒曉偦偆偲偟偨偲偒丄擔杮孯擇婡傪敪尒丄嬻拞愴偲側偭偨偺偱偁傞丅寖偟偄嬻拞愴偱丄僛儘愴偲寖撍悺慜偵忋徃丄偲偄偆娫堦敮偺嬻拞愴偱偁偭偨丅

1944擭7寧28擔(價傾僋搰)

5帪30暘婲彴丅憖廲巑偨偪偲挬怘傪嵪傑偣偰栭柧偗偺旘峴応傊丅7帪40暘偵旘傃敪偮丅

夛崌揰偺僺僒儞搰忋嬻傪捠夁偡傞丅揤岓偼堷偒懕偒傛偔側傝偮偮偁傞偑丄埶慠偲偟偰峀斖埻偵傢偨傞掅塤偑奀忋偲僙儔儉搰偵悅傟崬傔偰偄傞丅懳嬻朇壩傕寎寕傕庴偗偢偵儃僄儔旘峴応偺忋嬻傪捠夁偟偨偑丄偙偺抧堟偵偼擔杮孯偑嫮椡側愴摤婡戉傪攝抲偟偰偄傞偲偄偆偙偲偩偭偨丅僙儔儉搰偺撪棨晹偵偼暘岤偄愊塤偵暍傢傟丄崅搙堦枩僼傿乕僩偱愊塤偺忋傪旘傇丅栺擇廫儅僀儖偔傜偄塃懁偵擇偮偺崅曯偑塤娫偐傜偸偭偲撍偒弌偰偄傞丅崅曯偺偦傟偧傟偺曅懁傪丄僗儅乕僩偱偄偐偵傕埿椡偁傝偦偆側愴摤婡偺堦孮偑巺傪堷偔傛偆偵栚昗傪栚巜偟偰旘傃懕偗傞乗乗僙儔儉搰偺撿娸偵偁傞擔杮孯偺峲嬻婎抧偑栚昗偩丅

旘峴応偵嬤偯偔偵偮傟偰惏傟娫偑尒偊偰棃傞丅巜帵捠傝丄婡懍傪帪懍250儅僀儖偵忋偘傞丅廲挿曇戉傪偲傝丄傾儅僴僀旘峴応偺忋嬻傪朌偆傛偆偵旘傃嫀傞丅懳嬻朇壩傕柍偔丄抧忋偱傕揋偺摦偒偼柍偄丅崅搙偑崅夁偓偰暘嶶桿摫楬偺杊岇暻傪妋擣偱偒偸偑丄妸憱楬偵偼婡塭傕尒摉偨傜側偄丅僄儖僷僾僠榩傪墶抐偡傞丅惣娸偺奺旘峴応傕婡塭偼尒摉偨傜偸丅恓楬傪撿惣偵曄偊偰僷儘僄僐僄搰傊岦偐偆丅旘峴拞偺擔杮婡偼偳偙偵傕敪尒偱偒側偄丅僴儘僄僐僄旘峴応偺傒側傜偢丄儕傾儞僈旘峴応丄傾儞儃儞旘峴応偵傕婡塭傑偭偨偔柍偟丅柧傜偐偵揋偼嬻拞愴偱墳偢傞堄岦偼側偄傛偆偩丅

杒曽偵慁夞丄搶曽偵岦偗偰堷偒曉偦偆偲偟偨帪丄柍懯岥偽偐傝偨偨偄偰偄偨柍慄岎怣偑晄堄偵妶婥傪庢傝栠偡丅戞敧愴摤旘峴楢戉偺噣椄(Captivity)噥旘峴戉偑揋婡偲愙怗偟丄峌寕偵堏偭偨偺偩丅峌寕忬嫷傪揱偊傞憖廲巑偺柍慄岎怣偵帹傪孹偗傞丅偳偆傗傜傢偢偐側悢偺揋婡偱偁傞傜偟偄丅枴曽婡偺埵抲傪摼傛偆偲帋傒偨偑丄扤傕朲偟夁偓偰曉帠傪偟側偄偺偐丄帹傪戄偦偆偲傕偟側偄偺偐丅

乽偍偄丄傗偮偼偦偙偵偄傞偧両撍偭崬傫偱傗偭偪傑偊乿

乽偒傖偮傪棊偲偣傞幰偼偄側偄偺偐乿

乽抺惗傔両抏偑愗傟偪傑偭偨乿

乽壌傕抏偑愗傟偨偧両乿

乽抏偺偁傞傗偮偑傗傟乿

乽栰榊偼壌偨偪傪彫攏幁偵偟偰傞偤乿

乽扤偩丄抏傪帩偭偰偄傞偺偼丠乿

暿偺棊偪拝偄偨惡偑傑偓傟崬傓丅枴曽婡偺埵抲偑暘偐傜側偄偺偲丄噣椄噥旘峴戉偺憶乆偟偄岎怣偵崲榝偟偰偄傞偺偱偁傞丅

乽偳偆偟偨丄噣椄噥丄僩儔僽儖偑婲偒偨偺偐乿

偦偺娫丄傢傟傢傟偼噣椄噥旘峴戉偺埵抲傪敪尒偟傛偆偲搘傔側偑傜丄塤偺廃曈傪憡屳偵埵抲岎姺偡傞僂傿乕償傿儞僌旘峴偱弌偨傝擖偭偨傝偟偰偄偨丅偮偄偵斵傜傪僄儖僷僾僠榩偺忋嬻偵懆偊傞丅傾儅僴僀旘峴応偺忋嬻偼戝岥宎懳嬻壩婍偐傜寕偪忋偘傜傟傞朇墝偱恀偭崟偩丅壓曽偵偼揋偺擇婡偑尒偊傞丅P38偑偦偺堦婡偵峌寕傪巇妡偗偰幐攕偟偨偲偙傠偱偁傞丅

曗彆僞儞僋傪怳傝棊偲偟丄婡廵偺僗僀僢僠傪擖傟丄婡庱傪壓偘偰峌寕懺惃偵堏傞丅揋偺堦婡偼旘峴応偺曽岦傊懳嬻朇壩偺墕岇傪媮傔偰媫妏搙偵僶儞僋偡傞丅偁偲偺堦婡偼墝柖偲塤偺拞偵婡庱傪撍偭崬傓丅儅僋僪僫儖僪戝嵅偑愭偺堦婡偵曃樳幩傪偨偭傉傝梺傃偣傞丅揋婡偼敀墝傪揻偒丄僶儞僋巔惃偐傜斀揮偣偞傞傪摼側偔側偭偨丅

傢傟傢傟偼慜屻偵堦愮僼傿乕僩偺娫妘傪抲偄偰偄偨丅僟儞僼僅乕僗丒儈儔乕戝堁偑抁偄曃樳幩傪梺傃偣傞傕偺偺丄尒傞傋偒岠壥偼側偄丅偙偪傜偺曽岦偵慁夞傪廔傢傝偐偗偰偄偨揋婡偵堷偒嬥傪堷偔丅塯岝抏偲20儈儕婡娭朇抏偲偑栚昗偵岦偐偭偰捈恑偟丄昗揑偵鄖楐偡傞偺偑尒偊偨丅偟偐偟丄揋婡偼巔惃傪帩偪捈偟丄傢偑曽傪栚偑偗偰旘傃崬傫偱偔傞丅

堷偒嬥傪堷偒側偑傜丄徠弨偼揋婡偺僄儞僕儞偵崌傢偣偨傑傑丄偖傫偖傫愙嬤偡傞丅塯岝抏偲20mm朇抏偲偑揋偺婡懱偵媧偄崬傑傟傞丅傕偆娽偲旲偺愭傑偱乗乗愙嬤偟夁偓偨乗乗憃曽崌傢偣傟偽帪懍屲昐儅僀儖埲忋偱寖撍偡傞偙偲偵側傠偆丅偖偄偲憖廲瀰傪庤慜偵堷偄偨丅撍擛丄揋婡偼堎忢側媫妏搙偱摢忋偵徚偊嫀傞丅

巹偼熡恎偺椡傪怳傝峣傝丄憖廲瀰傪庤慜偵堷偄偨丅寖撍偐丅怱嫋側偄娺嬶偵尒偊偨揋婡偑寘奜傟偺戝偒偝偱敆傞丅擇搙乗乗嶰搙偲堦惸幩寕傪壛偊傞乗乗揋婡偺僄儞僕儞丒僔儕儞僟乕偺昲(傂傟)忬晹傑偱娽偵尒偊偨丅屻曽偵旘隳偟嫀傞偲偒丄嫮楏側晽埑傪姶偠偨傎偳偩丅

偄偭偨偄丄偳傟偔傜偄偺嵎偱偡傟堘偭偨偺偐丅10僼傿乕僩偐丅偍偦傜偔10僼傿乕僩埲壓偩偭偨傠偆丅斀徣偟偨傝丄晄埨傪妎偊傞壣傕側偄丅巹偼媫忋徃偟丄嵍偵僶儞僋丅偄傗丄嵍偵僶儞僋偡傟偽傾儅僴僀忋嬻偺懳嬻朇壩偵旘傃崬傓偙偲偵側傠偆丅媡偵塃偵僶儞僋偡傞丅傢偢偐悢昩偵弌棃帠偩偭偨丅

帇慄偼揋塭傪媮傔偰嬻傪尒夞偡丅椈婡偺P38偲丄帺暘偑寕偪棊偲偟偨偽偐傝偺揋婡偟偐尒摉偨傜偸丅揋婡偼梼偺暊傪尒偣偰棊壓偟偮偮偁偭偨乗乗僐儞僩儘乕儖傪幐偭偨偺偩丅婡庱偼壓傪岦偄偰偄傞丅懍搙偑壛傢傞偛偲偵婡懱偼彮偟偢偮夞揮偡傞乗乗壓傊乗乗壓傊乗乗壓傊偲奀偵岦偐偭偰丅悈偟傇偒偑暚偒忋偑傞乗乗奀柺偑敀偔朅偩偭偨乗乗抮偵彫愇傪搳偠偨偐偺擛偔攇偑墌怱揑偵奼偑偭偰峴偔乗乗攇偼傑傕側偔奀偵梟偗崬傒乗乗朅棫偪傕偐偒徚偊偰乗乗奀柺偼尦捠傝偺巔偵棫偪曉偭偨丅

椈婡偼巹偵廬偭偰偄傞偑丄巹偼婛偵曇戉傪棧扙偟偰偄偨丅揋婡偑捘棊偟偨抧堟偺忋嬻傪丄榋婡偺P38偑慁夞偟偰偄傞丅偟偐偟丄榋婡偼慡晹偲傕暿偺旘峴戉偵懏偟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅乽噣戃憀(opossum)噥儚儞乿偲屇傃弌偟傪偡傞丅愊塤偺恀忋偐傜暦偙偊偨偲巚傢傟傞曉帠偑偁偭偨丅偐嵶偄惡偩丅寁婍偱塤忋偵弌偰傒傞丅堦婡傕尒摉偨傜側偄偽偐傝偐丄椈婡偝偊尒幐偭偰偟傑偭偨丅塤偺壓曽偵崀壓偟偰傒偨偑丄慡婡偲傕徚偊幐偣偰偄傞丅柍慄岎怣偺忬懺偑埆偄偺偱丄偦傟埲忋偺愙怗偼摼傜傟偸丅塤拞偵栠傝丄婣搳偺恓楬傪掕傔側偑傜塤忋偵弌偰丄摢忋偵揋婡偺桳柍傪妋偐傔傛偆偲娽傪岝傜偣傞丅傗偭偲噣戃憀噥旘峴戉偲柍慄岎怣偺愙怗偑偲傟丄嵟弶偺夛崌揰(僺僒儞搰)偱曇戉偵崌棳偡傞偲崘偘偨丅

儃僄儔旘峴応偑尒偊偰棃偨傜丄噣廳敋(Heavy)噥偑摨抧傪敋寕拞偩偭偨丅傕偭偲椙偔尒偊傞傛偆偵偲丄偦偺曽岦偵婡庱傪岦偗傞丅儃僄儔桘揷偼戝壩嵭傪敪偟偰偄偨乗乗崟墝偺嫄戝側拰偑偖傫偖傫棫偪徃偭偰峴偔丅廳敋寕婡偼幩掱奜偺崅搙偵偁偭偨偺偱丄惃偄崅幩朇偼帺暘偵廤拞偡傞乗乗廃曈偼崟墝偺椫偵曪傑傟偨偑丄堦敪傕恎嬤偱鄖楐偟側偄丅幩掱奜偵恎傪偐傢偟偰嵞傃僺僒儞搰偺忋嬻偵恓楬傪栠偡丅梊掕傛傝屲暘憗偔摓拝偟偨丅曇戉偲崌棳偟丄價傾僋搰傊婣搳偡傞丅15帪55暘丄儌僋儊儖旘峴応偵拝偔丅

(椈婡偺儈儔乕拞堁偼丄巹傪栚妡偗偰揋婡偺寕偭偨塯岝抏偑尒偊偨偲偄偆丅帺暘偼廵寕偵慡恄宱傪廤拞偟偰偄偨偺偱丄揋偺婡廵偺慚岝偑娽偵擖傜側偐偭偨偺偱偁傞丅儈儔乕偺榖偵傛傞偲丄揋婡偼巹偺摢忋傪旘傃嫀偭偨捈屻丄僐儞僩儘乕儖傪幐偭偰墶揮偟偨)

(儕儞僪僶乕僌擔婰壓姫pp:251-255)

僠儍乕儖僘丒儕儞僪僶乕僌HP偺側偐偺乽僠儍乕儖僘丒儕儞僪僶乕僌偲戞475愴摤旘峴楢戉乿偵斵偺擔婰偲傎傏摨條偺婰榐偑傾僢僾偝傟偰偄傞丅懡暘斵偺擔婰傪儀乕僗偲偟偨婰榐偱偁傠偆丅

Charles Lindbergh and the 475th Fighter Group

http://www.charleslindbergh.com/wwii/

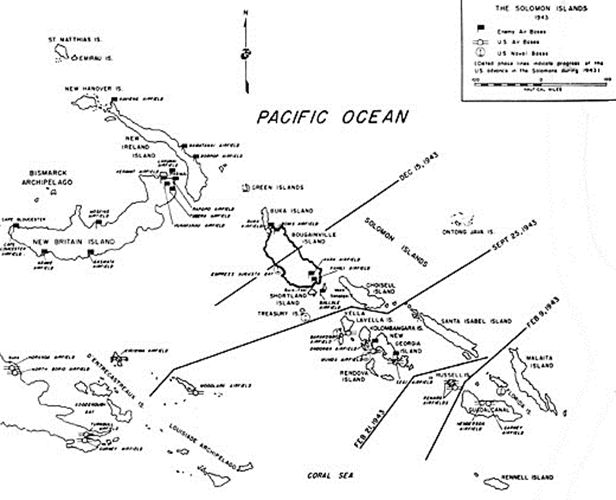

恾-1

Thomas McGuiree and Charles A. Lindbergh

The next day, 28 July, the big fighters again cleared Mokmer by 0740,

target Amboina, a small island off the southwest coast of Ceram. The B-25s

of the 345th Bomb Group had already launched and the Lightnings easily

caught them at the Mccluer Gulf, forming up into airborne legions as they

swept past dead or dying enemy fields like Babo, Kokas, and the Sagans. As

they passed on, the weather worsened until the Mitchell main force quit

and turned for home.

MacDonald and Lindbergh, flying with the Possums, led two flights up to

18,000 feet and cleared the thunderheads. Unnoticed, Lieutenant Herbert W.

"Herbie" Cochran's Lightning, number 186, was going down after first the

right, then the left engine quit. Too low to bailout, Cochran successfully

ditched in the sea. So quickly had the lieutenant gone in that later his

wingman, Lieutenant Ethelbert B. "E. B." Roberts assumed the downed pilot

had snafued and had gone back to Mokmer.

Floating in his emergency raft Cochran paddled about. Suddenly droning

engines caught his attention, the 345th had aborted the mission and now

flew directly overhead. Only then did he notice the open bomb bay doors.

Unseen from above, a tiny figure furiously waved an oar. Cochran thought ,

"Don't drop those damn things here. You're gonna kill me." Suddenly the

air filled with bombs which somehow all missed the lieutenant. Later

Cochran paddled ashore and, still wet, was greeted by "What happened to

you?" Usually a calm man, he blurted out " What happened? What happened! I

darned near got killed, that's what happened!"

Blue and Yellow Flights of the 433rd, sans Cochran, broke free of the

storm front and closed on Ceram Island. Moving south towards enemy fields

the squadron swung into their loose, weaving formation and upped speed to

the preferred 250 mph Approaching Amahai the cloud deck forced the

squadron to just below the billowy white at 10,000 to 13,000 feet. Around

1000 the radio waves evidenced an unseen fight.

Two Mitsubishi 51 Sonias, armed, two-place reconnaissance-attack craft,

returned from searching for a comrade missing after escorting a convoy of

the 35th Division to Sorong. Part of the 73rd Independent Flying Chutai,

the Sonias were piloted by the 73rd's C.O. Captain Saburo, Shimada and

Sergeant Saneyoshi Yokogi, doubtless happy to be nearing home at Amahai.

It was then that the P-38s of "Captive" Squadron, the 9th Squadron of the

49th Group, dropped down on the Japanese duo. The "49er;" had forged an

enviable record in the SWPA despite the fact that only the 9th Squadron

flew Lightnings. It was that squadron that now squared off against the two

Japanese over Amahai.

The enemy pilots were clearly veteran;. While Sonias shared basic

characteristics of other Japanese craft- low wing loading and a high power

to weight ratio- they were still two-place airplanes with fixed landing

gear. And yet beset by the 9th's Lightnings they flew like demons

stymieing "Captive's" best efforts.

MacDonald's flights traced the 9th's growing rage and frustration as the

frantically twisting Japanese continued to evade their P-38s' gunfire.

They listened anxiously to their radios, following the course of events as

best they could:

"Damn ! I'm out of ammunition."

"The son of a bitch is making monkeys out of us. "

"I'm out of ammunition, too. "

MacDonald keyed his mike asking for the location of the fight, but the 9th

grimly ignored the call; enemy craft were scarce enough without

competition from Satan's Angel's. A 49er, Lieutenant Wade D. Lewis's

cannon shells caught a Sonia in the left wing triggering a fire. As the

enemy straightened out to run, Lieutenant J.C. Haslip finally slipped

behind the green and brown mottled ship, fired a long burst drawing smoke,

the stricken craft diving down into the sea. So died Sergeant Yokogi.

For thirty minutes Captain Shimada

fought off Captive Squadron while MacDonald's flights frantically searched

for the fight. Banking around a huge thunderhead, black flak drew the

475th to the long running battle three miles off Amahai drome. At 1045

drop tanks fluttered away as MacDonald led the flights into a turning dive

from 3,000 feet, triggering a short burst that spangled the Mitsubishi

with hits. It began to smoke. Trapped,

Shimada decided to fight. Banking furiously, his wingtips streamed

condensation as he wracked his craft around in a wicked left-hand turn.

MacDonald's wingman and Group Operations Officer, Captain Danforth "Danny"

Miller, tried pulling lead on the hostile fighter. Danforth caught it

briefly in his sight's reticle and then lost the Sonia's track, his

tracers falling off eighty feet behind.

By then Shimada had completed his turn and dove on the next attacking

Lightning lining up on the second element leader, Charles Lindbergh.

For all his experience the civilian had never seen, let alone fought, an

enemy craft. Now he and Shimada flew at each other head-on at 500 mph.

Lindbergh instinctively sighted on the Mitsubishi is radial engine and

held down the buttons, his fighter bucking, gunpowder fumes filling his

cockpit. The civilian's bullets and shells, six seconds worth, slammed

into the front of the Sonia, its propeller perceptibly slowing but still

Shimada refused to break off. A moment before impact, Lindbergh pulled

hard on the yoke vaulting Chimera乫s ship by mere feet. As the stricken

Mitsubishi poured smoke, it half rolled and took its last dive. Lieutenant

Joseph E. "Fishkiller" Miller, Lindbergh's number two, snapped out rounds

that took the Sonia in the wing, ripping off pieces. Shimada乫s gallant

fight ended in a spray of foam that briefly marked his passing. Years

later MacDonald expressed admiration for that pilot who single-handedly

outflown a squadron of P-38s only to be killed by Charles Lindbergh.

A grinning "Fishkiller" Miller, so named for his missed bombing strike

that brought thousands of stunned fish to the surface, carried the word

back to his comrades. Lindbergh scored his first kill "I was there, and

the old man got a Sonia fair and square. . . . It really was something. I

blew some pieces off the wing, but it was Mr. Lindbergh's victory."

Congratulations flew through the camp.

***********

偙偺偲偒偺擔杮孯僛儘愴偼僂傿僉儁僨傿傾塸暥僒僀僩偵傛傟偽丄壓婰偺捠傝婰偝傟偰偄傞丅

On July 28, 1944, during a P-38 bomber escort mission with the 433rd

Fighter Squadron in the Ceram area, Lindbergh shot down a Sonia

observation plane piloted by Captain Saburo Shimada, commanding officer of

the 73rd Independent Chutai.

[Mersky 1993, p. 93.]偐傜偺堷梡偲婰偝傟偰偄傞丅

儕儞僪僶乕僌偲寖偟偄嬻拞愴傪愴偭偨偺偼丄撈棫旘峴戞73拞戉(孯掋)丗弔惉寭惓彮嵅強懏偺搰揷嶰榊戝堁偲悇掕偝傟傞丅

懡暘丄埲壓偺僒僀僩偺挊彂Mersky偺93暸偐傜偺堷梡偱偁傞偲巚傢傟傞丅

Time of the Aces: Marine

Pilots in the Solomons, 1942-1944

Marines in World War II Commemorative Series

by Commander

Peter B. Mersky, U.S. Naval Reserve

http://www.ibiblio.org/hyperwar/USMC/USMC-C-Aces/index.html

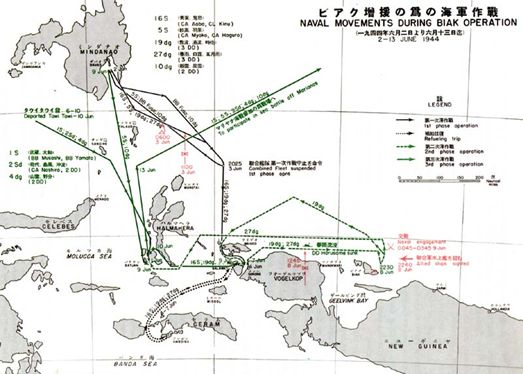

[7] 撿懢暯梞慜慄偵偍偗傞暷孯丒僆乕僗僩儔儕傾孯偺擔杮孯媠懸

埲壓丄儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰(壓姫)偵婰偝傟偰偄傞儕儞僪僶乕僌偑嶲壛(1944擭)偟偨擔杮孯偲偺寖偟偄愴摤偺柾條偲擔杮孯媠懸偵晅偄偰婰偝傟偰偄傞屄強傪僺僢僋傾僢僾偡傞丅

5寧20擔搚梛擔(僽乕僎儞償傿儖搰偵摓拝)

8帪45暘丄僐儕乕旘峴応傪弌敪丄11帪32暘丄僽乕僎儞償傿儖搰傊拝偔丅擇夞傎偳恑擖拝棨傪愴摤婡偺敪恑偵朩偘傜傟丄嶰夞栚偵傗偭偲拝棨丅偳偙傕偐偟偙傕丄孯偺摦偒偑妶敪丄幵椉偑塃墲嵍墲偟偰偄傞丅

幵偱僼傿乕儖僪丒僴儕僗彨孯偺杮晹傊丅彨峑怘摪偱僴儕僗弝彨丄儉乕傾彮彨傜偲拫怘丅

僯儏乕僕乕儔儞僪嬻孯偺暘尛戉傪彍偗偽丄僐儖僙傾婡偺愴摤旘峴戉偼僽乕僎儞償傿儖搰傪棫偪嫀偭偨偲偄偆丅

僯儏乕僕乕儔儞僪偺暘尛戉偼嵟嬤僐儖僙傾婡傪憰旛偝傟偨偽偐傝偱偁傞丅儉乕傾彨孯偼摉抧偱堦栭傪夁偛偡梊掕丅僴儕僗彨孯偵慜慄傑偱弌妡偗傜傟側偄偐偳偆偐恥偄偰傒偨丅庤攝偱偒傞偩傠偆偲尵偭偰僂傿儕傾儉丒傾乕僲儖僪彨孯(棨孯)偵揹榖傪妡偗偰偔傟傞丅傾乕僲儖僪偼僽乕僎儞償傿儖搰(嶳杮屲廫榋婡偑寕捘偝傟偨搰)偺巌椷姱偩丅彨孯偼帺傜埬撪偡傞偲尵偭偰偔傟偨丅

棨孯偺巌椷晹傊丅傢傟傢傟偼僕乕僾偱弌敪偟偨丅彨孯丄塣揮庤偵巹偺嶰恖偩偗丅偙偺奅孏偵峔抸偝傟偨嫶摢毱偼旘峴応偲僉儍儞僾抧偲傪擔杮孯偺朇壩偐傜庣傞偺偵廩暘側偔傜偄偺嫄戝偝丅搰撪偐傜擔杮孯傪姰慡偵堦憒偡傞帋傒偼側偝傟偰偍傜偸丅擔杮孯偼嵟嬤丄偙偺嫶摢毱偵峌寕傪巇妡偗偰恟戝側懝奞傪弌偟偨丅擔杮孯偼偐側傝岠壥揑偵曗媼傪愗抐偝傟偰偄傞丅偦傟偱傕丄搰撪偵偼傑偩懡悢偺揋孯乗乗庒姳偺朇暫戉傕巆偭偰偄傞偺偩丅

慜慄偺偡偖屻曽偵憿傜傟偨摴楬偵増偭偰恑傓丅摴楬偐傜偟偽偟偽嵟慜慄偺僐儞僋儕乕僩墕暳崍(偊傫傌偄偛偆)偲捠怣楢棈梡偺毻崍偲偑尒偊偨丅傾乕僲儖僪彨孯偼塣揮庤偵柦偠偰丄擔杮孯偑偝傞3寧10擔偵傢偑孯偺恮抧傪峌寕偟偨媢傊丅3寧10擔埲慜偼搰撪偺懠偺媢椝偲摨偠偔枾椦偵暍傢傟偰偄偨偺偑崱偼朇壩偱娵朧庡偲側傝丄媢偺忋偐傜愴応偺戝晹暘偑堦朷偺壓偵尒搉偣傞丅擔杮孯偼暐嬇偺2帪娫慜偵峌寕傪奐巒偟丄尟偟偄幬柺偐傜棃廝偟偨丅傢傟傢傟偑樔傓捀忋偲旜崻偺堦晹傪愯椞偟丄傢偑孯傪偟偰斀寕偵弌傞偺傪梋媀側偔偝傟偨丅愴摤偑廔傢偭偨偲偒丄擔杮孯偼1700偺愴巰幰傪巆偟偰枾椦偺拞偵戅媝偟偨丅傢偑曽偺愴巰幰偑80柤丄廳寉彎幰偼悢昐柤偵媦傫偩偲偄偆丅

傾乕僲儖僪彨孯偼毻崍増偄偵埬撪偟丄奺梫強傪巜嵎偟偨丅揝忦栐偵偼擔杮孯彨暫偺摢奧崪丄崪丄憰旛偺堦晹側偳偑崱側偍堷偭偐偐偭偨傑傑偵側偭偰偄傞丅戝敿偺堚懱偼擔杮孯偑峌寕拞偵孈偭偨愺偄毻崍傗扄氣偵杽傔傜傟偨乗乗堚懱偺杽憭偑峴傢傟側偐偭偨応強偼偁傑傝偵傕柧敀偱偁傞丅偟偐偟丄傢偑孯偼堚懱傪堏偡偨傔偵姼偊偰揝忦栐偺拞偵擖傠偆偲偟側偐偭偨丅抧棆偑傗偨傜偲晘愝偝傟丄揰乆偲巇妡偗敋抏偑擣傔傜傟偨偐傜偱偁傞丅彨孯偼嵟慜慄偺墕暳崍(偊傫傌偄偛偆)偵晪偔搑拞丄婾憰偺庤炛抏傪巜嵎偟偨丅

媢偺幬柺偵偼擔杮孯偺孯孋丄斞岽丄僔儍儀儖丄堖椶丄攚擷摍偑嶶棎偟偰偄偨丅彫宎偺抧柺偐傜丄敿偽杽傑偭偰孋壓傪偼偄偨傑傑偺曅媟偑撍偒弌偰偄偨丅擔杮孯偺峌寕偼旕忣側桬栆怱傪埲偰側偝傟偨偑丄愴弍偵寚偗偰偄偨偲彨孯偼尵偆丅峌寕孯偺傢偢偐側幰偩偗偑惗偒巆偭偰戅媝偟偨乗乗嵟慜慄偺幰偼偍偦傜偔堦恖傕惗娨偱偒側偐偭偨傠偆丅巰偸傑偱愺偄扄氣偱婃挘傝懕偗偨偺偩丅懡偔偺彨暫偼壩墛曻幩婍偵尒晳傢傟丄從偗巰傫偩丅

傢傟傢傟偼師偵丄擔杮孯偑嶰寧廫巐擔偵峌寕傪偐偗偨抧揰傊峴偭偨丅偙偺帪丄斵傜偼傢偑慜慄傪懪偪攋偭偰怺偔怹摟偟丄傢偑孯偼愴幵偺墕岇傪庴偗偰斵傜傪寕戅偣偹偽側傜側偐偭偨丅彨孯偺榖偵傛傟偽丄擔杮孯偼栭偺娫偵峌寕傪偐偗丄偦傟偐傜彫偝側扄氣傪孈偭偰堦擔拞偦偙偱婃挘偭偨偲偄偆乗乗偦傟傕丄偟偽偟偽傢偑曽偺慜慄偐傜傢偢偐50僼傿乕僩偐100僼傿乕僩偟偐側偄娽偲旲偺愭偱丅

偙偺抧堟傪尒偰夞偭偰偄傞娫丄擬懷惈偺僗僐乕儖偵尒晳傢傟丄偢傇擥傟偵側偭偨丅慜慄偐傜奜傟偨媢偺暔堿偐傜揋暫偵慱寕偝傟傞怱攝偼側偄偐偲恥偔(傢傟傢傟偼帪偲偟偰廩暘偵幩掱嫍棧撪偵擖偭偨)丅傢偑曽偺僷僩儘乕儖戉偑掕婜揑偵弰夞偟偰偍傝丄廫儅僀儖偐廫屲儅僀儖埲撪偼擔杮暫傕偄側偄偩傠偆偲傾乕僲儖僪彨孯偼摎偊傞丅偙偺抧堟傪棫偪嫀偭偨屻丄慜慄傪捠傝敳偗偰慜塹偺嬋幩朇恮抧偵忔傝晅偗傞丅師偄偱擔杮孯偑晹戉傪曇惉偟丄嵟嬤傢偑曽偑廳敋寕傪壛偊偨枾椦偺尒偊傞媢傊丅偝傜偵怴偟偔憿傜傟偨摴楬傪恑傒丄嵟愭抂偺慜彛傊岦偐偆丅

慜彛偐傜栺嶰儅僀儖偺抧揰偵払偟偨偲偒丄彨孯偼塣揮庤偵堷偒曉偡傛偆偵偲柦偠丄偦偟偰屻崗丄摴楬増偄偵擔杮孯偺娔帇強偑偁傞偐傕抦傟側偄偐傜偲嫵偊偰偔傟偨丅斵傜偼忔梡幵傗僩儔僢僋偵敪朇偟偰傑偱傕娔帇強傪妋曐偡傞暊偩傠偆偐傜丄彨孯偺惎報偼(僕乕僾偺堦栚偱暘偐傞傛偆側応強偵憰拝偟偰偁偭偨偺偱)婅偭偰傕側偄妉暔偵側傞偩傠偆偲偄偆偺偱偁偭偨(帺暘傕帪偨傑丄偦傟偲摨偠傛偆側偙偲傪峫偊偰偄偨偺偩偭偨)丅

摉抧偱偼摂壩娗惂偑峴傢傟偰偍傜偸乗乗擔杮孯偺嵟慜慄偐傜悢儅僀儖偟偐棧傟偰偄側偄偺偵丅僥儞僩撪偺摂壩偵偼暍偄偑妡偗傜傟偰偄側偄偟丄栰奜寑応偺晳戜偼暯榓帪偺杮崙偱偺偦傟偲摨偠傛偆偵柧傞偔丄偁偗傂傠偘偩丅偦傟偱傕側偍丄搰撪偺偳偙偐偵擔杮孯偺悈忋婡偑壗婡偐巆懚偟偰偍傝丄偦傟偼偍偦傜偔愳忋偁偨傝偱巬梩偺壓偵塀偟偰偁傞偺偩傠偆丅扤傕偦傟傪婥偵偟偰偼偍傜偸傛偆偵尒偊傞丅悈忋婡偼偳偆傗傜栭娫偵傢偑曽偺嫑棆掵傪捛愓偡傞偺偵妶摦傪尷掕偟偰偄傞傛偆偩丅

pp.192-195

5寧21擔擔梛擔

僴儕僗丄儉乕傾椉彨孯傜偲丄僐儖僙傾婡偺峴摦敿宎媦傃奼戝朄偵娭偟偰夛媍丅偙偺抧堟偵偍偗傞嶐擔偺孯帠妶摦傪憤妵偡傞忣曬晹偺曬崘夛偵傕弌惾偟偨丅杮搰偺擔杮懁偺孯帠巤愝偼娡朇幩寕偲敋寕傪庴偗丄彮側偔偲傕懳嬻朇壩恮抧偺堦偮偑攋夡偝傟偨偲峫偊傜傟偰偄傞丅

傾乕僲儖僪彨孯偑僕乕僾偱寎偊偵棃偰丄儘僶乕僩丒儅僢僋儖傾彨孯偺傕偲傊丅儅僢僋儖傾彨孯偺埬撪偱嵞傃嫶摢毱傪尒妛偟丄崱夞偼増娸偺恮抧傪尒偰夞傞丅擔杮孯偺杊塹慄偑栆朇寕傪庴偗偨奀娸増偄偵偼庽栘偺姴偩偗偑巆偭偰偄偨丅棨孯偺岺暫戉偑丄偙偺抧堟偵摴楬傪捠偦偆偲偟偰偄傞丅乗乗傑偩峳憿傝偩偑丄慡巐椫傪僼儖夞揮偝偣傟偽僕乕僾偱傕廩暘偵憱傝敳偗傜傟傞丅摴楬増偄偺悢僇強偵丄擔杮孯彨暫偺閼閻偑拰偺忋偵嵹偣偰偁偭偨丅偦偟偰僽儖僪乕僓乕偑愴摤屻偵杽憭偺峴傢傟偨愺偄丄柍昗幆偺曟寠傪孈傝曉偟偨応強偱偼晠攕偡傞堚懱偺旕忢側埆廘偑昚偭偰偄偨丅

13帪15暘丄儉乕傾彨孯偲僺償傽U旘峴応傊丅13帪30暘丄僌儕乕儞搰偵岦偗偰旘傃棫偮乗乗嫶摢毱偐傜棧傟傞慜偵擔杮孯偐傜懳嬻朇壩傪尒晳傢傟傞偍偦傟傕偁傞偺偱丄奀忋傪戝偒偔塈夞偡傞丅壓憌塤偵愗傟栚偑惗偠丄嬊抧揑側僗僐乕儖偵尒晳傢傟傞丅旘峴偺搑拞偼傎偲傫偳彂偒傕偺偱夁偛偟偨丅14帪35暘丄僌儕乕儞搰偵拝偔乗乗枾椦偵暍傢傟偨娐徥偱丄僉儍儞僾偲妸憱楬偑偁傞偩偗丄偲偙傠偳偙傠偵尟偟偄抐奟偑擣傔傜傟傞丅奀暫戉彨峑偺弌寎偊傪庴偗丄僕乕僾偱廻幧偺彫壆偵埬撪偝傟傞丅僕儑儞僜儞戝堁偲戞14旘峴婡廋棟戉偺嶌嬈傇傝傪専暘偡傞丅斵傜偼捘棊偟偨偽偐傝偺僐儖僙傾婡傪夞廂偟丄傑偨懠偺僐儖僙傾婡傪廋棟偟偰偄偨丅堦婡側偳崱挬丄崅幩朇抏偵傛傞傗傗戝偒側旐奞傪庴偗偰偄偨丅

彨峑僋儔僽偱敿帪娫傎偳夁偛偟偨偑丄戝偄偵嬃偄偨偙偲偵丄傾儊儕僇戞堦埾堳夛僀儕僲僀巟晹偱妶摦偟丄儕乕僟乕奿偩偭偨奀暫戉堳偵弌夛偭偨丅偟偐傕丄斵偼堦摨偺慜偱岞慠偲丄帺暘偼摉帪偺峫偊傪偄偝偝偐傕曄偊偰偍傜偸偲愰尵偟偨丅栭偺慜敿偼奀暫戉愴摤旘峴戉偺彨峑抍偲崸択丅柧挬偺僷僩儘乕儖偵弌摦偱偒側偄傕偺偐偲恥偹偨偲偙傠丄懄嵗偵丄9帪偐傜11帪傑偱偺儔僶僂儖彛夲旘峴偵彽偐傟偨丅慡晹偱巐婡偺僐儖僙傾偑弌摦偡傞丅彛夲拞丄揋婡偵憳嬾偟側偗傟偽婣搳偺搑拞偱懳抧廵寕孭楙傪峴偆梊掕偩丅

pp.196-197

曔椄傪偲傞側

6寧21擔悈梛擔(僄儈儔僂搰)

擔杮孯暫巑嶦奞偵娭偡傞彨孯偺榖乗乗悢廡娫慜偺偙偲偩偑丄嵟慜慄偺偝傞媄弍壢孯憘偑丄傕偆2擭埲忋傕懢暯梞抧堟偱愴摤晹戉偲峴傪嫟偵偟側偑傜丄偮偄偧幚愴偵嶲壛偟偨宱尡偑側偔乗乗婣崙偡傞慜偵偣傔偰堦恖偱傕擔杮暫傪嶦偟偨偄偲晄暯傪楻傜偟偨丅孯憘偼揋偺抧堟撪偵恑擖偡傞掋嶡擟柋偵桿傢傟偨丅

孯憘偼寕偮傋偒擔杮暫傪尒偮偗傜傟側偐偭偨偑丄掋嶡戉偼堦恖偺擔杮暫傪曔椄偵偟偨丅

崱偙偦擔杮暫傪嶦偡僠儍儞僗偩偲丄偦偺曔椄偼孯憘偺慜偵堷偒棫偰傜傟偨丅

乽偟偐偟丄壌偼偙偄偮傪嶦偣側偄傛両傗偮偼曔椄側傫偩丅柍掞峈偩乿

乽偪偉偭丄愴憟偩偤丅栰榊偺嶦偟曽傪嫵偊偰傗傜偁乿

掋嶡戉偺堦恖偑擔杮暫偵墝憪偲壩傪梌偊偨丅墝憪傪媧偄巒傔偨搑抂偵丄擔杮暫偺摢晹偵榬偑姫偒偮偒丄岮尦偑乽堦曽偺帹尦偐傜曅曽偺帹尦傑偱愗傝楐偐傟偨乿偺偩偭偨丅

偙偺傗傝曽慡懱偼丄榖傪偟偰偔傟偨彨孯偺慡柺揑側惀擣傪庴偗偰偄偨丅巹偑偦偺傗傝曽偵斀懳偟丄偳偆偟偰傕曔椄傪嶦偝側偗傟偽側傜側偄偺側傜傗傑偟偔側偄丄斬峴偵偁傜偞傞曽朄偵慽偊傞傋偒偩偲庡挘偡傞偲丄巹偼桰慠偨傞晭曁偲垼傟傒偺懺搙偵愙偟偨丅乽栰榊偳傕偑傢傟傢傟偵傗偭偨偙偲偩丅搝傜傪埖偆偨偭偨堦偮偺曽朄偝乿丂屵屻丄僩僢僾儔僀儞旘峴応偵弌妡偗丄P61(僲乕僗儘僢僾幮惢憃敪憃摲丄栭娫愴摤婡僽儔僢僋丒僂傿僪乕)偵傛傞1帪娫20暘偺彛夲旘峴偵壛傢傞丅摿抜偵慺惏傜偟偄旘峴婡偩丅

pp.223-224

俇寧俀俇擔寧梛擔(僄儈儔僂搰)

8帪38暘丄戞嶰妸憱楬偐傜P38偱棧棨偟丄僯儏乕僊僯傾偺枾椦傪墇偊偰儂儔儞僨傿傾傊偲偄偆捈慄僐乕僗偵恓楬傪偲傞丅揤婥椙岲丅儂儔儞僨傿傾旘峴応廃曈偺杊岇暻偲杊岇暻偺娫偵偼擔杮嬻孯偺巆奫偑嶶棎偟偰偄偨乗乗傢偑曽偺愴摤婡傗敋寕婡丄桝憲婡傪廂梕偡傞偨傔偵丄巆奫偼僽儖僪乕僓乕偱墶傊墴偟傗傜傟偰偄偨丅偳偙傕偐偟偙傕丄夡傟偨婡懱傗敪摦婡丄梼偑揮偑傝丄偦偺傎偲傫偳偵徃傞懢梲傪昞徾偡傞愒偄墌媴偑婰偝傟偰偄傞丅

10帪5暘偵拝棨丅P38傪挀婡偟丄摓拝怽崘彂偵婰擖偟偰僴僠僜儞彨孯偵揹榖傪妡偗傞丅彨孯偺嫃廧嬫偵弌妡偗偰梫択偲拫怘丅幵偱戞5峲嬻孯戞475愴摤旘峴楢戉(垽徧噣僒僞儞偺揤巊偨偪噥)偺嫃廧嬫傊丅僠儍乕儖僘丒儅僋僪僫儖僪戝嵅傗悢柤偺彨峑楢偲夛媍丅柧挬丄斵傜偺旘峴擟柋偵壛傢傞庤敜傪偮偗傞丅

彫壆偺暻偺堦偮偵丄對抧偺擔杮崙婙偑嶰枃宖偘偰偁偭偨丅擔杮孯暫巑偺巰懱偐傜偲偭偨傕偺偩偲偄偆丅偦偺堦枃偼婰擮昳偲偟偰10億儞僪(33僪儖)偺抣懪偪偑偁傞偲丄偁傞彨峑偼愢柧偟偨丅擔杮孯彨峑偺孯搧傪強帩偡傞抝偼250億儞僪側傜忳偭偰傕傛偄偲尵偭偨丅択偨傑偨傑曔椄偺偙偲丄擔杮孯彨暫偺曔椄偑彮側偄偲偄偆揰偵媦傇乽曔椄偵偟偨偗傟偽偄偔傜偱傕曔椄偵偡傞偙偲偑弌棃傞乿偲丄彨峑偺堦恖偑摎偊偨丅乽偲偙傠偑丄傢偑曽偺楢拞偼曔椄傪偲傝偨偑傜側偄偺偩乿

乽仏仏仏仏偱偼擇愮恖偖傜偄曔椄偵偟偨丅偟偐偟丄杮晹偵堷偒棫偰傜傟偨偺偼偨偭偨昐偐擇昐偩偭偨丅巆傝偺楢拞偵偼偪傚偭偲偟偨弌棃帠偑偁偭偨丅傕偟愴桭偑旘峴応偵楢傟偰峴偐傟丄婡娭廵偺棎幩傪庴偗偨偲暦偄偨傜丄搳崀傪彠椼偡傞偙偲偵偼側傜傫偩傠偆乿

乽偁傞偄偼椉庤傪嫇偘偰弌偰棃偨偺偵寕偪嶦偝傟偨偺偱偼偹乿偲丄暿偺彨峑偑挷巕傪崌傢偣傞丅

乽偨偲偊偽仏仏仏戉偩偑丄偐側傝巆崜側傗傝曽偱愗傝崗傑傟偰偄傞戉堳偺堚懱傪敪尒偟偨丅偦傟埲棃丄楢拞偼擔杮暫傪偝傎偳懡偔曔椄偵偟側偔側偭偨偲峫偊偰娫堘偄側偄乿

榖偼師偄偱嬻拞愴傗僷儔僔儏乕僩扙弌偵堏傞丅堦嵗偺憖廲巑偼堦恖巆傜偢丄僷儔僔儏乕僩偱崀壓拞偺揋偺僷僀儘僢僩傪寕偪嶦偟偰嵎偟巟偊側偄偲庡挘偟偨丅傕偭偲傕丄帺暘側傜偦傫側恀帡偼偟偨偔側偄偲抐傞幰偑悢柤偄偨丅乽偙傟傕丄嵟弶偼僕儍僢僾偺曽偐傜傗傝弌偟偨丅搝傜偑偦偺庤傪巊偄偨偗傟偽丄傢傟傢傟偵偩偭偰摨偠庤偑偮偐偊傞偲偄偆偙偲偩乿僷儔僔儏乕僩偵傇傜偝偑偭偨傑傑丄擔杮孯偵寕偪嶦偝傟偨傾儊儕僇孯僷僀儘僢僩偺榖偑婔偮偐斺業偝傟偨丅

pp.224-228

7寧13擔栘梛擔(僽儕僗儀乕儞)

偨傑偨傑懾嵼拞偺僼傿儖丒儔丒僼僅儗僢僩偲梉怘傪嫟偵偡傞丅僼傿儖偑椏棟傪偟偨丅愴嬊丄愄偺偙偲丄崙撪偺惌帯忣惃傪榖偟崌偆丅偦偺搑拞偱丄榖偑擔杮孯偲傢偑孯偑斊偡巆媠峴堊偵媦傫偩丅傢偑孯偺堦晹暫巑偑擔杮曔椄傪崏栤偟丄擔杮孯偵楎傜偸巆擡側斬峴傪傗偭偰偺偗傞偙偲傕梕擣偝傟偨丅傢偑孯偺彨暫偼擔杮孯偺曔椄傗搳崀幰傪幩嶦偡傞偙偲偟偐擮摢偵側偄丅擔杮恖傪摦暔埲壓偵庢傝埖偄丄偦傟傜偺峴堊偑戝曽偐傜戝栚偵尒傜傟偰偄傞偺偱偁傞丅傢傟傢傟偼暥柧偺偨傔偵愴偭偰偄傞偺偩偲庡挘偝傟偰偄傞丅偲偙傠偑丄撿懢暯梞偵偍偗傞愴憟傪偙偺娽偱尒傟偽尒傞傎偳丄傢傟傢傟偼暥柧恖傪庡挘偣偹偽側傜偸棟桼偑偄傛偄傛柍偔側傞傛偆偵巚偆丅帠幚丄偙偺揰偵娭偡傞傢傟傢傟偺惉愌偑擔杮恖偺偦傟傛傝辍偐偵崅偄偲偄偆妋怣偼帩偰側偄偺偩丅

pp.240-241

俈寧俀侾擔嬥梛擔(僆僂傿搰)

崱挬丄價傾僋搰偺抐奟偵偨偰偙傕傞擔杮孯偺嫮椡側嫆揰偵嵞搙偺峌寕傪壛偊傞偙偲偵側偭偨丅悢昐偺擔杮暫偑暆嶰昐儎乕僪丄慡挿愮昐儎乕僪偺抧堟偵傢偨傝丄摯孉傗娾偺妱傟栚偵恎傪愽傔偰偄傞偺偱偁傞丅偙傟傑偱偺偲偙傠丄傢偑孯偺偁傜備傞峌寕傪戅偗丄傢偑曕暫晹戉偵昐柤嬤偄懝奞傪梌偊偰偄偨丅朷傒摼傋偔傕側偄傎偳偺姰帏側揤慠偺梫奞偩乗乗嶺岃愇奃娾偺尟偟偄旜崻偑奀娸慄偲暲峴偵戕偊丄墱峴偒偑偁偭偰憡屳偺楢棈傕庢傟傞摯孉偱廩枮偟丄奀忋偺嶺岃徥偐傜曻偨傟傞傢偑曽偺朇壩傕岠壥偼側偄丅偙偺堦懷偼僆僂傿搰偺奟忋偐傜偼偭偒傝偲尒搉偣傞丅帺暘偑婲嫃偟偰偄傞彨峑僋儔僽偺棤岥偐傜廫僼傿乕僩偺偲偙傠偵偁傞嶺岃愇奃娾偺抐奟偵棫偮偲乗乗僆僂傿搰偐傜奀忋嶰儅僀儖偺斵曽偵丄價傾僋搰偺増娸偵偁傞椢偺僕儍儞僌儖偵埻傑傟偨愒拑怓偺旜崻偑擣傔傜傟傞丅

弌強丗價傾僋搰偺愴偄乮Battle of Biak乯----僂傿僉儁僨傿傾

寖偟偄朇壩偼庽栘偺巬梩傪傕偓偲傝丄旜崻偦偺傕偺偼椗慄偑偔偭偒傝偲惵嬻偵晜偐傃忋偑傞傎偳偵側偭偰偄傞丅僆僂傿搰偵棃偰埲棃丄拫栭傪暘偐偨偢丄偙偺擔杮孯偺嫮椡側嫆揰偵娫抐側偔壛偊傞朇寕偺崒偒偑奀忋傪揱偭偰撏偔丅崱擔偺屵屻丄抐奟偺忋偵樔傒(敪怾僠僼僗偵滊傞嫲傟傕偁傞偺偱抧柺偵偼偲偰傕嵖傟偸)丄朇寕偑旜崻偵寕偪崬傑傟傞偺傪挱傔傗偭偨丅傕偆壗廡娫傕丄擇昐屲廫柤偐傜幍昐柤偺娫偲悇掕偝傟傞偄傢偽堦埇傝偺擔杮孯偼埑搢揑側嫮揋偵懳偟偰丄傑偩廩暘偵曗媼偝傟偨壩婍偑寕偰傞尷傝偺栆朇寕偵傕丄偦偺嫆揰傪巰庣偟懕偗偰偒偨偺偩丅

壖偵峌庣偲偙傠傪曄偊偰丄傢偑曽偺晹戉偑偐偔傕桬姼偵棫攈側嫆揰傪巰庣偟偨偺偱偁傟偽丄偙偺杊塹愴偼傢偑崙偺楌巎忋丄晄潥晄孅偺桬婥偲媇惖揑惛恄偲偺嵟傕塰岝偁傞幚椺偺堦偮偲偟偰婰榐偝傟偨偵憡堘側偄丅偑丄埨慡偱偐側傝嬉戲側彨峑僋儔僽偵嵖偟側偑傜丄偙傟傜偺擔杮孯傪乽墿怓偄傗偮偽傜乿偲昞尰偡傞傾儊儕僇孯彨峑偺尵偵帹傪孹偗偹偽側傜側偄偺偱偁傞丅斵傜偺梸媮偼擔杮暫傪柍帨斶偵丄傓偛偨傜偟偔奆嶦偟偵偡傞偙偲側偺偩丅僆僂傿搰偵棃偰埲棃丄揋偵懳偡傞堌宧偺尵梩傕摨忣偺尵梩傕暦偄偨妎偊偼慡偔側偄丅

帺暘偑嵟傕婥偵偟偰偄傞偺偼丄傢偑彨暫偺懁偵偁傞嶦滳偺梸朷偱偼側偄丅偦傟偼愴憟偵屌桳偺傕偺偱偁傞丅栤戣偼揋偺懜宧偵抣偡傞摿幙偵偝偊宧堄傪暐偆怱傪寚偄偰偄傞偙偲偩乗乗桬婥丄鋮擄丄巰丄怣擮偵弣偢傞妎屽丄戩墇偟偨孭楙偲憰旛偵傕峉傢傜偢師乆偲焤柵偝傟偰峴偔晹戉摍偵懳偟宧堄傪暐偆怱偑慡偔側偄丅傢傟傢傟偵偼桬姼側峴堊偱偁偭偰傕丄斵傜偑偦傟傪帵偡偲嫸怣揑側峴堊偲偄偆偙偲偵側傞丅傢傟傢傟偼惡傪尷傝偵斵傜偺巆媠峴堊傪偄偪偄偪悢偊棫偰傞偑丄偦偺堦曽偱偼帺傜偺巆媠峴堊傪曪傒塀偟丄偨偩扨側傞曬暅慬抲偲偟偰戝栚偵尒傛偆偲偡傞丅

傾儊儕僇暫偺庱傪巃傝棊偡擔杮暫偼噣偳傇僱僘儈埲壓噥偺搶梞棳偺斬峴偩丅擔杮暫偺岮尦傪愗傝楐偔傾儊儕僇暫偼乽僕儍僢僾偑愴桭偵摨偠傛偆側恀帡傪偟偨偺傪抦偭偰偄偨偐傜偙偦丄摨偠傛偆側偙偲傪傗偭偰偺偗偨傑偱偺榖偩乿丅搶梞棳偺巆媠峴堊偑偟偽偟偽傢傟傢傟偺偦傟傛傝嬌埆偱偁傞偙偲傪栤戣偵偟偰偄傞偺偱偼側偄丅寢嬊偺偲偙傠丄傢傟傢傟偼帺暘偵傕丄傑偨帹傪孹偗偰偔傟傞恖偨偪偵傕丄傢傟傢傟偑偁傜備傞噣慞噥偺梚岇幰偩偲愨偊偢尵偄暦偐偣偰偒偨偲尵偆偙偲偱偁傞丅

巹偼撍偭棫偭偨傑傑丄枾椦偺從偗徟偘偨愓傗丄擔杮孯偑恎傪塀偟偰偄傞摯孉偲巚偟偒抐奟偺崟揰傪挱傔傗傞丅偁偺從偗偨偩傟偨抧堟偺抧昞壓偵嬌尷偺嬯栥偑塀偝傟偰偄傞偺偩乗乗婹夓丄愨朷丄偦偟偰巰懱傗巰偵昺偟偨抝偨偪丅偨偩慶崙垽偲怣偢傞傕偺偺偨傔偵懴偊丄傛偟傫偽怱掙偱朷傫偩偲偟偰傕姼偊偰搳崀偟傛偆偲偼偟側偄丄側偤側傜偽椉庤傪嫇偘偰摯孉偐傜弌偰傕丄傾儊儕僇暫偑尒偮偗師戞丄幩嶦偡傞偱偁傠偆偙偲偼壩傪尒傞傛傝傕柧傜偐側偺偩偐傜丅

偟偐偟丄傢傟傢傟偼斵傜偵敋寕傪壛偊偰摯孉偐傜偄傇傝弌偝偹偽側傜偸丅愴憟偩偐傜偱偁傞丅傕偟傢傟傢傟偑斵傜傪嶦偝偹偽丄傢傟傢傟偑搳崀偺壜擻惈傪柍偔偟偨偑屘偵斵傜偼傢傟傢傟傪嶦偡偱偁傠偆丅偦傟偵偟偰傕丄傢傟傢傟偑傕偟擔杮暫偺堚懱偺帟傪傕偓庢偭偨傝丄僽儖僪乕僓乕偱堚懱傪寠偺拞偵墴偟傗傝丄搚傪旐偣偨傝偡傞戙傢傝偵丄恖娫偵傆偝傢偟偄杽憭傪塩傫偱傗傞偙偲偑弌棃傞偺偱偁傟偽丄巹偼傢偑崙柉惈偵傕偭偲宧垽偺怱傪書偗偨偵憡堘側偄丅僽儖僪乕僓乕偱曅晅偗偨屻偼曟昗傕寶偰偢偵丄偙偆尵偆偺偱偁傞丅乽偙傟偑墿怓偄搝傜傪巒枛偡傞偨偭偨堦偮偺庤偝乿偲丅

pp.242-245

7寧22擔搚梛擔(僆僂傿搰)

屵慜9帪丄抐奟偵樔傒丄擔杮孯偺嫆揰偵壛偊傜傟傞栆敋傪尒傗傞丅B24偼乗乗寁敧婡偑掕崗偵敋寕傪奐巒偟偨乗乗戞堦攇偑擇婡丄師偄偱戞擇丄戞嶰攇偑嶰婡偢偮懕偔乗乗斵傜偼慳奐曇戉傪慻傒丄堦攇偺敋寕偵傛傞敀墝偑惏傟偰擇攇偑敋抏搳壓偵廇偔傑偱偺娫妘傪廩暘偵偲傞丅揋偵偼懳嬻壩婍偑側偄偺偱丄B24偼栺榋愮僼傿乕僩偲偄偆棟憐揑側崅搙偱恑擖偡傞偙偲偑弌棃偨丅敋抏搳壓偼姰帏偱丄旜崻偺慡堟偵傢偨偭偨丅搳壓偺忬嫷偑擏娽偱尒偊偨乗乗崟揰偑桪夒偵嬋慄傪昤偄偰棊壓偡傞乗乗旘隳偡傞庢傝曉偟偺偮偐偸巰偩丅捈寕偲摨帪偵慚岝偺偒傜傔偔怳摦攇偑敪惗偟丄敀墝偺嫄戝側拰偑嬻拞偵暚偒忋偘傞丅榋暘娫偱慡偰偑廔傢偭偨丅敀墝偑備偭偔傝偲徚偊傞偲丄偪偓傟旘傫偩庽栘傗捵傟偨旜崻偑巔傪尰偟偨丅傗偑偰崱搙偼抧忋偐傜偺朇寕偑巒傑傝丄彫偝側敀墝偱旜崻偑暍傢傟偰偟傑偆丅屵屻丄曕暫晹戉偑峌寕傪壛偊傞偙偲偵側偭偰偄偨丅

崱挬丄敋寕偝傟偨抧堟偵娭偡傞曬崘偑擖偭偰棃傞丅敋寕丄朇寕偵懕偄偰曕暫晹戉偑弌摦偟偨丅斵傜偼乽堦抏傕寕偨偢偵乿摨抧堟傪愯椞偟偨乗乗偁傞摯孉偱偼擔杮暫偺巰懱偑栺巐廫屄傕敪尒偝傟丄乽偦傟傛傝偐側傝懡悢偺恎懱偺堦晹暘乿偑嶶棎偟偰偄偨丅傢偢偐側惗懚幰偼洎慠帺幐偺忬懺偱嵖傞偐墶偵側偭偰偄傞偐偟偰丄傾儊儕僇暫傪栚偵偟偰傕恎偠傠偓偝偊偟側偐偭偨丅戞堦曬偱偼堦柤偩偗曔椄偵偟偨偲偁偭偨偑丄屻崗丄曕暫晹戉偺嵅姱彨峑偑巹偵岅偭偨偲偙傠偵傛傟偽丄乽堦柤傕曔椄偵偲傜側偐偭偨乿偲偄偆丅乽偆偪偺暫戉偲偒偨傜慡慠丄曔椄傪偲傝偨偑傜側偄偺偩乿

pp.245-246

7寧24擔寧梛擔(價傾僋搰)

B25偱價傾僋搰偵旘傇梊掕偵側偭偰偄偨偑丄偳偺杊岇暻偵傕B25偼塭傕宍傕尒摉偨傜偸丅C47(棨孯桝憲婡僟僐僞)偱旘傃偐偗偨偑丄抧忋妸憱偺搑拞偱屇傃栠偝傟偨丅擇僩儞敿偺崅惈擻敋抏傪塣傇傛偆偵尵傢傟偨丅挿偄抧忋妸憱偺枛偵丄廩暘側敍傝曽傪偝傟偰偍傜偸朇抏敔傪書偊偰嬻拞傊丅廫暘屻丄價傾僋搰偺儌僋儊儖旘峴応偵拝棨丅柧挬丄僴儖儅僿儔搰傊偺弌摦偑梊掕偝傟偰偍傝丄帺暘傕戞475愴摤旘峴楢戉偲旘傇偙偲偵側偭偰偄傞丅

屵屻丄僋儘乕僪丒僗僞僢僽僗彮嵅傜悢恖偺彨峑偲僕乕僾偱儌僋儊儖惣曽偺摯孉傊弌妡偗偰傒傞丅擔杮孯偑嵟傕婃嫮偵寴庣偟偨嫆揰偺堦偮偩丅媫憿傝偺孯梡摴楬偑捠偠偰偍傝丄摯孉偺榌偵悢昐僼傿乕僩偺抧揰傑偱忔傝晅偗丄僕乕僾傪崀傝偨丅孯梡摴楬偵増偭偰婔偮偐偺擔杮孯偺曗媼暔帒廤愊強偑偁傝丄暷偺敭峺偡傞擋偄偲丄傑偩杽傔傜傟偰偍傜偸擔杮暫偺巰懱偺晠廘偑偟偒傝偲偵偍偭偨丅

廳敋寕丄栆敋寕傪庴偗偨尟偟偄幬柺傪搊傝側偑傜丄搢栘傗偱偙傏偙偺愇奃娾偵懌傪庢傜傟傞丅傢偢偐偺栘棫偟偐巆偭偰偄側偐偭偨丅抧柺偵偼擔杮孯偺憰旛偑嶶棎偟偰偄偨丅媢偺幬柺偲捀忋偲偼愺偄堦恖梡偐擇恖梡偺崍偵暍傢傟丄偳偺崍傕偖傞傝偲愇奃娾偑8僙儞僠偐傜9僙儞僠偺崅偝偵愊傫偱偁偭偨丅懡偔偺崍偼栘偺巬偱壆崻傪搉偟丄偦偺忋偐傜梩偑旐偣傜傟偰偁偭偨丅崍偺拞偵偼幪偰傜傟偨擔杮孯偺憰旛偺堦晹偑揮偑偭偰偄偨乗乗曅曽偺孋偲偐斞岽偲偐拑榪偲偐丄偁傞偄偼揝姇偲偐妚懷偲偐惂暈偺愗傟抂偲偐偄偭偨傛偆偵丅擔杮惢昳偺榚偵偼傾儊儕僇孯偺K宆実峴岥椘丄傾儊儕僇惢偺栻浒丄塉偵懪偨傟偨傾儊儕僇偺嶨帍側偳偑偁偭偨丅

媢偺幬柺傪崀傝偰峴偔偲丄摶偵嵎偟妡偐傞丅偦偙偵偼堦恖偺擔杮孯彨峑偲丄廫恖偐廫擇恖偺擔杮孯暫巑偺巰懱偑丄愗傝崗傑傟偨恖懱偩偗偑尒偣傞傛偆側恎偺栄偺傛偩偮巔惃偱巐巿傪怢偽偟偨傑傑丄墶偨傢偭偰偄偨丅斵傜偼摶偺杊塹愴偱搢傟丄巰懱偼杽傔偢偵曻偭偰偍偐傟偨偺偱偁傞丅愴摤偼悢廡娫慜偵峴傢傟偨偺偱丄擬懷抧偺弸婥偲媋偲偑偦傟偧傟偺摥偒傪側偟偰偄偨丅摢奧崪傪暍偆傢偢偐側擏曅偩偗偑巆偭偰偄傞丅偁傞応強偱偼堦屄偺堚懱偵擇偮偺庱偑暲傫偱偄傞偐偲巚偊偽丄懠偺応強偱偼堚懱偵庱偑側偐偭偨丅側偐偵偼巐巿偑偽傜偽傜偵側傝丄恎懱偺偐偗傜偟偐巆偭偰偍傜偸巰懱傕偁偭偨丅偦偟偰摨峴偺彨峑偑尵偭偨傛偆偵丄乽曕暫偼偍摼堄偺彜攧偵庢傝偐偐偭偨傛偆偩乿丅偮傑傝丄愴棙昳偲偟偰嬥帟傪偙偲偛偲偔傕偓庢偭偨偲偄偆偺偱偁傞丅

摯孉孮傊偨偳傝拝偔傑偱偵偼嶳摴傪墶愗傝丄傕偆堦偮偺媢傪搊傜偹偽側傜偸丅嶳摴偺曅懁偵偁傞敋抏偱弌棃偨寠偺墢傪捠傝夁偓傞丅寠偺掙偵偼屲恖偐榋恖偺擔杮暫偺巰懱偑墶偨傢傝丄傢偑孯偑偦偺忋偐傜曻傝崬傫偩僩儔僢僾堦戜暘偺巆斞傗攑暔偱敿偽杽傕傟偰偄偨丅

摨朎偑崱擔傎偳抪偢偐偟偐偭偨偙偲偼側偄丅揋傪嶦偡丄偙傟偼棟夝偱偒傞丅愴憟偺寚偔傋偐傜偞傞梫慺偩丅揋傪嶦滳偡傞嵟傕岠壥揑側偄偐側傞曽朄傕惓摉壔偝傟傞偩傠偆丅偟偐偟丄傢偑摨朎偑崏栤偵傛偭偰揋傪嶦奞偟丄揋偺堚懱傪敋抏偱弌棃偨寠偵搳偘崬傫偩忋丄巆斞傗攑暔傪曻傝崬傓偲偙傠傑偱懧棊偡傞偲偼幚偵嫻暢偑埆偔側傞丅

媢傪搊傝媗傔傞傑偱偵丄傢傟傢傟偼傕偭偲懡偔偺擔杮孯彨暫偺巰懱傪傑偨偄偱曕偐偹偽側傜側偐偭偨丅偳偆傗傜擔杮偺奀暫戉堳偵憡堘側偄丅惵偲敀偺惂暈偑帄傞偲偙傠偵嶶傜偐偭偰偄偨偐傜偩丅傢傟傢傟偼拲堄怺偔恑傑偹偽側傜側偐偭偨丅抧柺偵偼氺偟偄悌偺巇妡偗偑偁偭偨偐傜偱丄曕暫晹戉偑柧傜偐偵敋抏側偳傪張棟偟偨偺偱偁傠偆偑丄堦崗偨傝偲傕桘抐偼弌棃側偐偭偨丅

惣懁偺摯孉偼嶳捀偺斵曽偺孍抧偵偁偭偨丅偙偙傕傑偨丄媢偺幬柺偼愺偄崍偲丄愇奃娾偵弌棃偨揤慠偺彫偝側摯寠偵暍傢傟偰偄偨丅屻幰偺応崌偼戝掞丄擔杮孯彨暫偺巰懱偱媗傑偭偰偄偨丅傢偑孯偺曕暫晹戉偑巰懱傪師偐傜師傊偲搳偘崬傫偩偺偱偁傞丅孍抧偺掙偵偼愇奃娾偵戝偒側寠偑弌棃偰偍傝丄偍偦傜偔暆屲廫僼傿乕僩丄慡挿昐僼傿乕僩丄怺偝嶰廫僼傿乕僩偔傜偄偁偭偨傠偆偐丅柧傜偐偵擔杮恖偺嶌偭偨掤巕偑(巟拰偼寢偊崌傢偝傟偰)寠偺掙偵払偟偰偄偨丅寠偺偦傟偧傟偺曅嬿偑惣懁偺摯孉孮偵捠偢傞擖傝岥偩偭偨丅

掤巕傪崀傝偰丄偝傜偵懡偔偺巰懱傪傑偨偓側偑傜丄嬤偔偺摯孉偺擖傝岥傪栚巜偟偰峴偔丅

摯孉偺拞偼埫偔丄幖偭偰偄偨丅揤堜偐傜彴偵楻悈偺棊偪傞壒偑暦偙偊傞丅夰拞揹摂傪庢傝弌偟丄墱偺曽偵徠幩偟偨丅戝偒側摯孉偱丄偐側傝偺墶摴偑晅偄偰偄傞丅彴偼擖岥偐傜栺擇廫僼傿乕僩壓曽偵偁偭偨丅抏栻敔丄怘椘敔丄敭峺偟偐偗偨暷傗戝摛偺戃丄堖暈傗憰旛偺偙傑偛傑偲偟偨昳偑偄偔偮傕嶶棎偟丄偙偲偛偲偔揤堜偐傜偺楻悈偵擥傟偦傏偭偰偄偨丅

巹偼慹枛側嶌傝偺掤巕傪崀傝偰傒偨丅墶栘偼幖偭偰偍傝丄晅拝偟偨揇偺偨傔偵庤偑妸偭偨丅摯孉撪偺埆廘偼偨傑傜側偐偭偨乗乗晠傝偐偗偰偄傞怘椘偲晠傝偐偗偰偄傞巰懱偺偦傟偩丅夰拞揹摂偱曈傝傪堦慚偡傞偵偲偳傔傞丅擔杮孯偼摯孉撪偵婲嫃梡偺彫壆傪嶌偭偰偄偨丅巟拰偱慻傒棫偰丄彴偼斅偲娵懢丄揤堜偵偼巬梩偑挘偭偰偁傞丅傎偲傫偳偑曵傟棊偪丄敿暘偼傢偑曽偺庤炛抏傗壩墜曻幩偺偨傔偵從偗徟偘偰偄偨丅

傕偆堦偮偺曅嬿偵偁傞摯孉偼偢偭偲戝偒偔丄偄傑彮偟墱峴偒偑偁偭偨丅娵愇傗娾愇偺攋曅偺忋傪捠偭偰彫宎偑媫妏搙偵壓偑偭偰偄傞丅徟偘偨摢奧崪傗巰懱偼壩墜曻幩婍偺摥偒傪暔岅偭偰偄偨丅摯孉撪偼揇郶偲墭暔偺徖抧偱丄擔杮孯彨暫偺巰懱偑偲偙傠寵傢偢揮偑偭偰偄傞丅堦抜偲崅偄丄偄偔傜偐幖偭偰偍傜偸応強偵偼抏栻偲怘椘偺敔偑愊傒廳偹偰偁傞丅摯孉偺拞墰偺墱偵偼嵟弶偺摯孉偱尒偨偺偲摨偠傛偆側彫壆偑寶偰傜傟偰偄偨丅壩墜曻幩偺撏偐側偄偲偙傠偵偁偭偨偺偱丄嵟弶偺応崌傛傝傕傑偟側忬懺偵偁偭偨丅彫壆偺堦偮偑昦堾偵巊傢傟偰偄偨偙偲偼柧傜偐偩丅彴偵偁傞巰懱偺堦偮偼扴壦偺忋偵墶偨傢傝丄拞偑晍抧偵暍傢傟偨傑傑偺巔偩丅偙偙偼擔杮孯偑搳崀傪帋傒偨摯孉偩偲偄傢傟丄傢偑孯偐傜乽婄傪愻偭偰弌捈偟偰棃偄乿偲傗傜傟偨偦偆偱偁傞丅墱偼戞擇偺摯孉偵捠偠丄掙偵傕巰懱偑嶶棎偟偰偄偨丅偙傟埲忋偼懴偊傜傟偦偆傕側偔側偭偨偺偱丄僕乕僾偺偲偙傠傊堷偒曉偡丅奀娸傊弌偰丄彫偝側愹偺椻偨偄丄摟柧側悈傪梺傃偨丅摯孉撪偺擔杮孯彨暫傕丄偨偭偨悢廡娫慜傑偱巊偭偰偄偨愹偱偁傠偆丅

pp.246-250

7寧26擔悈梛擔(僆僂傿搰)

梉怘屻丄儅僋僈僀傾彮嵅*偲幵偱丄擔杮孯偺巊梡偟偰偄偨摯孉偑偁傞嬤偔偺抐奟偺榌傊乗乗抐奟偺嶰暘偺擇偺偲偙傠偵戝偒側擖岥偑偁傝丄廃曈偺嶺岃愇奃娾偼敋抏偺愓偩傜偗丅尟偟偄彫宎傪搊傝丄擔杮孯偺曗媼暔帒廤愊強傗悢廫屄偺朇抏偺栻浒丄傾儊儕僇惢壩墜曻幩婍偺儂乕僗偲巚傢傟傞暔昳摍偺墶傪捠傝夁偓傞丅晅嬤偺偁傜備傞庽栘偼楐偗丄巬偺梩偑傕偓庢傜傟偰偄傞丅摯孉偺擖岥偱偼擔杮惢偺夡傟偨婡娭廵偑悢掟丄抏栻偑悢敔丄堖暈偺愗傟抂側偳偑揮偑偭偰偄偨丅擖岥傪擖偭偨偲偙傠偱丄擔杮暫偺巰懱偵弌偔傢偟偨丅捈棫晄摦偺巔惃偺傑傑丄撽偱拰偵敍傝晅偗偰偁偭偨丅

pp.250-251

*僩乕儅僗丒B丒儅僌僈僀傾丒僕儏僯傾

戞擇師戝愴拞丄傾儊儕僇棨孯峲嬻孯偵偍偗傞寕捘墹(儕僠儍乕僪丒儃儞僌丄撿惣懢暯梞愴慄偱妶桇丄寕捘婡悢40婡丄1945擭8寧6擔丄P-80偺棧棨捈屻偺捘棊帠屘偱巰朣)偵師偖38婡偺寕捘婡悢傪婰榐偟丄嵟崅偺媍夛柤梍孧復傪庴偗偨丅1945擭侾寧俈擔丄P38偱僼傿儕僺儞偺僱僌儘僗搰偵偁傞擔杮孯偺旘峴婎抧傪峌寕拞丄愴巰偟偨丅

巆媠峴堊偺埆弞娐

8寧6擔擔梛擔(價傾僋搰)

戞432旘峴戉偺僷僀儘僢僩懸婡僥儞僩傊丅埆揤岓偺偨傔弌摦偼30暘娫丄墑婜偝傟傞丅搵忔婡偵憰旛傪塣傃崬傒丄壗帪偱傕旘傃敪偮梡堄傪偟偰偍偔丅帪娫傑偱嬞媫懸婡僥儞僩偵擖傞丅悢恖偺憖廲巑偑偖傜偮偔堉巕傗儀儞僠丄嬻偒敔偺忋偵媥懅偟偰偄偨丅愇奃娾偺釒偑埶慠偲偟偰抧柺偐傜撍偒弌偨傑傑偩乗乗嶍傝庢傞搘椡偝偊側偝傟偰偍傜偸丅憖廲巑偺夛榖偼僆乕僗僩儔儕傾偱夁偛偟偨媥壣拞偺弌棃帠偑戝晹暘乗乗僔僪僯乕偲奨偺彈偲庰偩丅僥儞僩偺拞墰偵偼宖帵斅偑偁傝丄崘抦帠崁傗忣曬晹偺奺抧恾偑宖偘偰偁傞丅曅嬿偺崟斅偵偼弌摦梫堳偺憖廲巑堦棗昞丄巊梡婡庬丄旘峴柦椷摍偑挘傝弌偟偰偁傞丅崟斅偺壓曽偵偼僠儑乕僋偱墶夌僰乕僪偑昤偄偰偁偭偨丅恀忋偐傜擔杮暫偺敀偔岝傞閼閻偑捿傝壓偘偰偁偭偨丅弌摦偼慡柺揑偵庢傝徚偝傟傞丅

pp.260-261

8寧11擔嬥梛擔(價傾僋搰)

乧乧

悢擔慜丄巹偼廫嬨恖偵偺傏傞擔杮孯彨暫偺曔椄傪栚寕偟偨丅價傾僋搰偺尨廧柉偑愴摤梡偺僇僰乕偱塣傫偱棃偨偺偱偁傞丅偦偺偆偪偺堦恖乗乗庒幰偱丄屩傝偑崅偔丄嫻傪挘偭偰寬峃忬懺傕椙岲偩偭偨偑乗乗彨峑偩偲偄偆偙偲偱偁偭偨丅傎偲傫偳偑抦揑偱側偄婄晅偒傪偟偰偄偨丅偐側傝塰梴偑椙偔丄寬峃忬懺傕椙岲偲尒傜傟傞曔椄偑壗恖偐偄偨丅庒姳柤偼慡恎偑旂晢昦偵暍傢傟丄溰湭偟偰媟傪堷偒偢偭偰偄偨丅擇恖偼夓巰悺慜偵尒偊偨乗乗庤懌偼崪偲嬝偩偗乗乗帺暘偱偼棫偭偰偍傟偸偺偱丄尨廧柉偵曅懁偐傜書偒偐偐偊傜傟偰偄偨丅斵傜偼偁偺愇奃娾偺幖婥偲埆廘偲偵枮偪偨摯孉偵廧傒丄愴偄丄偦偟偰愴桭偺巰懱偑崱側偍晠傝懕偗偰偄傞偁偺擔杮暫偲摨偠恖娫側偺偩偲巚偭偨丅儔僀僼儖偱晲憰偟偨尨廧柉偵埻傑傟側偑傜僩儔僢僋偵墴偟崬傑傟傞斵傜傪丄傢偑曽偺彨暫偼廤傑偭偰暔捒偟偘偵挱傔傗偭偨丅

柧偐傝偺偄偔傜偐昻庛側僥儞僩撪偱嬻偒敔傗娙堈儀僢僪偺抂偵崢妡偗偨傑傑丄擔杮恖曔椄偺栤戣傪榖偟崌偭偨丅

巹偼帺暘偺峫偊傪弎傋偨丅憡庤傪曔椄偵弌棃傞壗帪擛壗側傞帪偱傕搳崀傪庴偗梕傟側偄偺偼娫堘偄偩丅搳崀傪庴偗梕傟傟偽傢傟傢傟偺恑寕偼堦抜偲懍偔側傝丄懡偔偺傾儊儕僇恖偺惗柦偑媬傢傟傞偩傠偆丅偲偔偐偔搳崀偟偨応崌偼昁偢嶦偝傟傞偲峫偊傞傛偆偵側傟偽丄斵傜偼摉慠摜傒偲偳傑傝丄嵟屻偺堦暫傑偱愴偄敳偔偩傠偆乗乗偦偟偰婡夛偁傞偛偲偵曔椄偵偟偨傾儊儕僇孯彨暫傪嶦偡偱偁傠偆丄偲丅戝懡悢偺彨峑偼巹偺堄尒偵摨堄偟偨偑(偝傎偳擬楏偵摨堄偟偨傢偗偱偼側偄偑)丄偟偐偟丄傢偑曽偺曕暫晹戉偼偦偺傛偆偵峫偊偰偼偍傜偸傛偆偩偲尵偭偨丅

乽偨偲偊偽戞42楢戉偩丅楢拞偼曔椄傪偲傜側偄偙偲偵偟偰偄傞丅暫偳傕偼偦傟傪帺枬偟偰偄傞偺偩乿

乽彨峑楢偼恞栤偡傞偨傔偵曔椄傪梸偟偑傞丅偲偙傠偑丄曔椄堦柤偵晅偒僔僪僯乕傊擇廡娫偺媥壣傪梌偊傞偲偄偆偍怗傟傪弌偝側偄尷傝丄曔椄偑堦恖傕庤偵擖傜側偄丅偍怗傟偑弌偨搑抂偵帩偰梋偡傎偳偺曔椄偑庤偵擖傞偺偩乿

乽偟偐偟丄偄偞媥壣偺寽徿傪庢傝徚偡偲丄曔椄偼堦恖傕擖偭偰棃側偔側傞丅暫偳傕偼偨偩丄堦恖傕曔傑傜側偐偭偨傛偲偆偦傇偔偩偗側傫偩乿

乽僆乕僗僩儔儕傾孯偺楢拞偼傕偭偲傂偳偄丅擔杮孯偺曔椄傪桝憲婡偱撿偺曽偵憲傜偹偽側傜側偔側偭偨偲偒偺榖傪妎偊偰偄傞偐偹丠偁傞僷僀儘僢僩側偳丄杔偵偙偆尵偭偨傕偺偩丅曔椄傪婡忋偐傜嶳拞偵撍偒棊偲偟丄僕儍僢僾偼搑拞偱僴儔僉儕傪傗偭偪傑偭偨偲曬崘偟偨偩偗偺榖偝乿

乽椺偺擔杮孯偺栰愴昦堾傪愯椞偟偨偲偒偺榖傪抦偭偰傞偐偹丅傢偑孯偑捠傝敳偗偨偲偒丄惗懚幰偼堦恖傕巆偝側偐偭偨偦偆偩乿

乽僯僢僾僗(擔杮)傕丄傢傟傢傟偵摨偠傛偆側偙偲傪傗偭偰偺偗偨偺偩偐傜偹乿

乽僆乕僗僩儔儕傾孯偽偐傝傪愑傔傞傢偗偵偼偄偐側偄丅惈婍傪愗傝庢傜傟偨傝丄僗僥乕僉梡偵擏傪愗傝庢傜傟偨傝偟偨愴桭偺堚懱傪敪尒偟偰偄傞偺偩乿

乽僆乕僗僩儔儕傾孯偼丄僕儍僢僾偑杮摉偵恖擏傪椏棟偟偰偄偨応強傪愯椞偟偨偙偲偑偁傞乿(嶐擔丄愴摤旘峴戉偺宖帵斅偵丄價傾僋搰偱愴桭偺恖擏傪椏棟拞偺擔杮暫悢柤偑曔傜偊傜傟偨偲偄偆崘抦偑弌偨偽偐傝偱偁傞)

怤峌嶌愴偺弶婜偵丄恖娫傜偟偄帨斶怱偑傢偢偐偟偐帵偝傟偢丄傢偑孯偑悢抦傟偸巆媠峴堊傪斊偟偨偲偄偆帠幚偼偐側傝柧敀偵棫徹偝偊傞丅屻擔丄愴棯嫆揰偑妋曐偝傟偰偐傜偼丄堦晹偺擔杮孯彨暫傕嶦奞偝傟傞怱攝偑側偔搳崀弌棃傞偙偲傪屽傞偵帄偭偨丅偟偐偟丄傢偑孯傕帪偵偼栰斬偩偑丄搶梞恖偺曽偑傕偭偲傂偳偄傛偆偵尒庴偗傜傟傞丅

pp.261-264

[8] 婣崙偺搑偵

8寧12擔搚梛擔(價傾僋搰)偺擔婰(p.264)偱丄儕儞僪僶乕僌偼崱屻丄擔杮孯偺掞峈偑憹戝偡傞挍岓傕側偄偺偱婣崙偡傞寛怱傪偟偰峴摦偵堏傞偙偲偵偟偨丄偲婰偟偰偄傞丅

偦偺屻丄儅僢僇乕僒乕偵夛偆偨傔僆乕僗僩儔儕傾偺僽儕僗儀乕儞偵岦偐偭偨丅

8寧22擔壩梛擔(僽儕僗儀乕儞)

屵屻俇帪係侽暘丄AMP價儖傊儅僢僇乕僒乕彨孯偵夛偄偵峴偔丅彨孯偼夛媍拞偩偭偨偺偱丄15暘傎偳僒僓乕儔儞僪彨孯偲嶨択傪偡傞丅揔惓側僄儞僕儞憖嶌偵傛偭偰摼傜傟傞捛寕婡偺愴摤峴摦敿宎偺奼戝傪榖偟崌偆丅師偄偱僼傿儕僺儞媦傃偦偺撿晹彅搰傪拞怱偲偟偨抧恾偺慜偵棫偪丄偝傜偵僯儏乕僊僯傾攈尛孯偺巑婥傪榑偠崌偭偨丅

巹偼奺旘峴戉偺怘摪偱嫙偝傟傞椏棟偺戝偒側堘偄傪巜揈偟丄僐僢僋偵傕偭偲傑偟側孭楙傪壽偝傟側偄傕偺偐偲採埬偟偨丅榬偺傛偄僐僢僋側傜丄姡憞怘昳偱傕偆傑偔怘傋偝偣偰偔傟傞偼偢偩丅榬偺埆偄僐僢僋偼偨傑偵偟偐庤偵擖傜偸惗慛怘昳偡傜戜柍偟偵偡傞応崌偑懡偄偟丄姡憞怘昳偺椏棟偵帄偭偰偼岮偵捠傜側偄傎偳傂偳偄傕偺傪嶌傞丅

儅僢僇乕僒乕彨孯偺晹壆偵擖偭偨帪丄斵偼堦恖偒傝偩偭偨丅彨孯偼懄嵗偵丄P38旘峴戉偺愴摤峴摦敿宎偼偳偺掱搙傑偱摉偰偵弌棃傞偐偲恥偔丅偄傑彮偟孭楙偲椙岲側揤岓偵宐傑傟傞側傜偽650儅僀儖丄怴恖偺憖廲巑傪彍偗偽700儅僀儖傑偱壜擻偺偼偢偱丄桪廏側憖廲巑偩偗側傜偽750儅僀儖偵媦傇愴摤旘峴傕壜擻偺偼偢偩偲摎偊傞丅

儅僢僇乕僒乕偼傢傟傢傟偺僷儔僂旘峴偵偮偄偰幙栤偟偨丅巹偼偦偺偲偒偺忬嫷傪惓妋偵愢柧偟丄僯儏乕僊僯傾偲僷儔僂彅搰偲偺娫偵忢帪墶偨傢傞慜慄偺婋尟惈傪偁傜傑偟弎傋偨丅偦偺傛偆側婥徾忦審偺拞偱旘傇憖廲巑偼廩暘側宱尡偺帩偪庡偱側偗傟偽側傜偸偲晅偗壛偊傞丅

彨孯偼擔杮婡傪婔偮寕捘偟偨偐偲恥偔丅乽堦婡偱偡乿偲摎偊傞丅

乽壗張偱棊偲偟偨偺偐偹丠乿

乽僙儔儉搰偺撿娸壂偱偡乿

乽傛偐偭偨丄孨偑堦婡傕偺偵偟偨偲偼偆傟偟偄乿

儅僢僇乕僒乕偼儖乕僘儀儖僩戝摑椞偵夛偆傋偔恀庫榩傊旘傫偩嵺偺榖傪偟偰偔傟偨丅彨孯偼戝摑椞偵懳偟偰丄僂傿儖僉乕傪攕杒偝偣偨偲摨偠傛偆偵崱搙傕傑偨僨儏乕僀傪堦廟偱偒傞偐偲恥偄偰傒偨丅僨儏乕僀偼偄偄傗偮偩偲偄偭偨傛偆側摎偊偑曉偭偰偒偨偲偄偆丅偦偺惡壒偲偄偄懺搙偲偄偄丄儖乕僘儀儖僩偼柧傜偐偵嫞憟憡庤偲偟偰偺僨儏乕僀傪嫲傟偰偄側偐偭偨偲儅僢僇乕僒乕偼弎夰偡傞丅偲傝傢偗嫽枴怺偐偭偨偺偼丄儖乕僘儀儖僩偺師偺傛偆側娤應偵娭偡傞儅僢僇乕僒乕偺懪柧榖偱偁偭偨丅偮傑傝丄傕偟愴憟偑廫堦寧慜偵廔傢傞偙偲偵側傟偽丄偳偆尒偰傕嵞慖偺僠儍儞僗偼慡偔側偄偲偄偭偨傛偆側撪梕偺娤應偩偭偨丅儅僢僇乕僒乕偑摼偨忣曬偵傛傟偽丄愴帪嶻嬈偺摦堳寁夋傪棫埬偟偨嵿惌屭栤偺僶乕僯乕丒僶儖乕僋偼儖乕僘儀儖僩巐慖偵嶰懳堦偺搎棪(odds)偱廫枩僪儖傪搎偗偨偦偆偱偁傞丅

儖乕僘儀儖僩嵞慖偼崙柉偑斵偺杮摉偺寬峃忬懺傪抦傜側偄尷傝丄傑偢娫堘偄側偄偩傠偆偲儅僢僇乕僒乕偼尵偆丅恀庫榩偱丄儖乕僘儀儖僩偼幵堉巕偐傜悑偵堦搙傕棫偪忋偑傜側偐偭偨偦偆偩丅儅僢僇乕僒乕偼儖乕僘儀儖僩偲巄偔夛偭偰偄側偐偭偨偑丄婄晅偒傗晄寬峃偝偵偼嬃偐偝傟偨偲偄偆丅戝摑椞偼搳昜擔偺慜傑偱偼岞廜偺柺慜偵巔傪尰偝偢丄傕偭傁傜儔僕僆傪捠偠偰慖嫇塣摦傪恑傔傞偩傠偆丄儖乕僘儀儖僩偼憡曄傢傜偢摢偺愗傟偑塻偔丄惡傕怽偟暘偑側偄偲儅僢僇乕僒乕偼尵偭偨丅

pp.270-2

儕儞僪僶乕僌偼撿懢暯梞懾嵼拞儅僢僇乕僒乕偵擇搙夛尒偟偰偄傞丅

嵟弶偼丄1944擭7寧10擔丄僫僕儍乕僽搰偵懾嵼拞丄恀栭拞偵僆乕僗僩儔儕傾偺僽儕僗儀乕儞偐傜捠怣暥偑撏偒丄撪梕偼儕儞僪僶乕僌偺棃朘傪媮傔偰偍傝丄乽儅僢僇乕僒乕乿偲彁柤偟偰偁偭偨丅

7寧12擔丄愭偢傾儊儕僇棨孯巌椷晹偵戞俆峲嬻孯巌椷姱働僯乕彨孯傪朘偹丄師偄偱儅僢僇乕僒乕憤巌椷晹嶲杁挿僒僓乕儔儞僪彨孯偲夛偄丄偦偺屻儅僢僇乕僒乕彨孯偵柺夛偟偨丅偄偢傟傕媽抦偺娫暱偱偁傞丅

儅僢僇乕僒乕彨孯偼偨偭偨堦恖偒傝偱丄恊偟偘偵彽偠擖傟丄嵟屻偵夛偭偨嵺偺巚偄弌榖偐傜巒傑偭偨丅

儕儞僪僶乕僌偼帺暘偺擟柋偲僯儏乕僊僯傾堦懷傑偱棃偨棟桼丄彨棃偺愴摤婡愝寁偵娭楢偟偰捛寕婡偵傛傞嬻拞愴摤偺尋媶丄庩偵扨敪婡偲懡敪婡偺憡懳揑側挿強偵偮偄偰偺娭怱側偳傪愢柧偟偨丅師偄偱丄僯儏乕僊僯傾偺愴嫷傗儕儞僪僶乕僌偑嶲壛偟偨彛夲旘峴丄愴摤婡偺峴摦敿宎偵偮偄偰丄峲嬻曽朄偲擱椏愡栺偵傛傝尰桳婡偱750儅僀儖偺愴摤峴摦敿宎傪妋曐偟偨屻偱婣搳偟偰傕丄桪偵堦帪娫暘偺擱椏傪梋偣傞傛偆偵巚偆偲榖偟偨丅

偙傟偼僒僓乕儔儞僪彨孯偵偟偨愢柧偺孞傝曉偟偱偁傞丅

P38偺峴摦敿宎偑700儅僀儖傪妋曐偱偒傞偲偄偆榖偵丄儅僢僇乕僒乕偼偦傟偑壜擻側傜偽揤偺憽傝暔偵側傞偩傠偆偲尵偭偨丅偙偺傛偆側峴摦敿宎偺妋曐傪壜擻側傜偟傔傞偨傔偵僯儏乕僊僯傾愴慄偵暅婣偱偒傞棫応偵偁傞偐丄偲栤偄幙偝傟丄儕儞僪僶乕僌偼婅偭偰傕側偄擟柋偱偁傝捈偪偵僯儏乕僊僯傾偵婣傟傞偲摎偊偨丅

偦偟偰丄僯儏乕僊僯傾愴慄偵栠傝丄擱椏愡栺傪幚徹偡傞偲嫟偵丄僷僀儘僢僩偨偪偵峲嬻朄傪島媊偟偨偺偱偁傞丅

偦偟偰丄忋弎偺8寧22擔偺擔婰偺婰弎偲側偭偨偺偱偁傞丅

8寧27擔擔梛擔(僈僟儖僇僫儖搰敪乣僞儚儔搰拝)

10帪18暘丄僟僌儔僗C54(巐敪棨忋婡)偱僈僟儖僇僫儖旘峴応傪棧棨偟丄16帪24暘丄僞儚儔偵拝偔丅僞儚儔偼懡偔偺寣偑棳偝傟偨愴応偵偟偰偼嬃偔傎偳彫偝側搰偩丅旘峴応傪嶌傞偺偵廩暘側梋抧偑側偄掱偱偁傞丅

梉怘屻丄堦恖偺奀孯巑姱偵埬撪偝傟丄僕乕僾偱搰傪堦弰偟偨丅戝奣偺抧揰偱偼寖愴偺嵀愓偑傢偢偐偟偐擣傔傜傟側偐偭偨丅偑丄擔杮孯偺媽孯帠巤愝偵偼廋棟偺忋丄傢偑孯偱巊梡偟偰偄傞傕偺傕偁偭偨丅傑偨搰偺椉抂偱偼偦偺傛偆側巤愝偑寖愴帪偺傑傑曻抲偟偰偁偭偨丅扏偒夡偝傟偨奀孯朇偺朇嵗傕偐側傝偁傞丅抧柺偺帄傞強偵抏栻敔偑嶶棎偟丄傾儊儕僇孯偺曟抧偑弌棃偰偄傞丅敀偄廫帤壦偺挿偄楍偑惍慠偲暲傃乗乗廫帤壦偺楍偵師偖楍偑曟抧傪宍憿傞偲偙傠傕偁傟偽丄嶶棎偟偨抏栻敔偺娫偵傐偮傫偲灲巕偺栘偺斅嵽偱埻傑傟丄敀偄斅偺廫帤壦偑棫偮曟抧傕偁偭偨丅曟昗慜偺搚惙傝偵偼奀暫戉偺揝姇偑抲偄偰偁傞丅擔杮孯彨暫乗乗悢愮恖偺曟抧偵偼曟昗傜偟偒傕偺偝偊棫偭偰偍傜偸丅巰懱偼僽儖僪乕僓乕偑熤偭偰寠偺拞偵曻傝崬傒丄偦偺摨偠僽儖僪乕僓乕偑憕偒廤傔偨愇奃娾偱忋偐傜暳偭偨偺偱偁傞丅搰偑彫偝偐偭偨偺偱丄揋偺巰懱偝偊杽傔偹偽側傜側偐偭偨偲偄偆偙偲偩両

摨峴偺巑姱偼戞堦攇偑忋棨偵惉岟偟偰偐傜傑傕側偔摓拝偟偨偺偩偑丄奀暫戉偼擔杮孯偺搳崀傪柵懡偵庴偗晅偗側偐偭偨偦偆偱偁傞丅寖愴偱偁偭偨丅傢偑曽傕彨暫偺懝奞偑恟戝偱偁偭偨丅揋傪偙偲偛偲偔嶦偟丄曔椄偵偼偟側偄偲偄偆偺偑堦斒揑側嬻婥偩偭偨丅曔椄傪偲偭偨応崌偱傕丄堦楍偵暲傋丄塸岅傪榖偣傞幰偼偄側偄偐偲幙栤偡傞丅塸岅傪榖偣傞幰偼恞栤傪庴偗傞偨傔偵楢峴偝傟丄偁偲偺楢拞偼乽堦恖傕曔椄偵偝傟側偐偭偨乿偲偄偆丅

pp.273-274

拲婰

儕儞僪僶乕僌偑僞儚儔搰傪朘傟偨偺偼偙偺擔(1944擭8寧27擔)偼丄偦偺慜擭丄偡側傢偪1943擭11寧21擔偐傜11寧23擔偵偐偗偰愴傢傟偨擔杮孯庣旛戉(栺4800柤)偲傾儊儕僇奀暫戉(栺35000柤)偺愴摤屻丄栺俋儢寧屻偺偙偲偱偁傞丅

俋寧係擔寧梛擔(儅乕僔儍儖孮搰丄僋僃僛儕儞娐徥丄儘僀搰)

僐儖僙傾婡偵擇愮億儞僪敋抏傪憰拝偱偒傞偐偳偆偐傪挷傋傞偨傔丄僼儕乕儅儞戝嵅偲F4U婡偺楍慄傊丅偦傟偼嶐挬丄帺暘偑嶰屄偺堦愮億儞僪敋抏傪憰拝偟丄旘峴僥僗僩傪峴偭偨寢壥偺姪崘偵婎偯偔丅僋儔乕僋偲偄偆庒偄拞堁偲嫤椡偟丄摲懱壓偵戝宆敋抏梡偺摿暿寽壦傪嶌傞偙偲偵偟偨偺偩丅

摉抧偺偁傞孯堛偺榖偵傛傟偽丄堦晹偺奀暫戉堳偼搚嶻梡偺嬥帟傪庤偵擖傟傞傋偔擔杮孯彨暫偺堚懱傪孈傝婲偙偟偨偦偆偩丅

pp.275-276

俋寧俋擔搚梛擔(儅乕僔儍儖孮搰丄僋僃僛儕儞娐徥丄儘僀搰)

偁傞彨峑偺榖偵傛傞偲丄傾儊儕僇孯偺懝奞偼戝晹暘偑抏栻廤愊強偺敋敪偵偁偭偨偲偄偆丅斵偼嶌愴奐巒偺嶰擔屻偵忋棨偟偨丅傾儊儕僇孯偺愴巰幰偼屄暿揑偵杽憭偝傟偨偑丄擔杮孯偺愴巰懱偼僩儔僢僋偵愊傒崬傒丄僽儖僪乕僓乕偑孈傝婲偙偟偨戝偒側寠偵曻傝崬傫偩丅尨廧柉偑庡偲偟偰巰懱偺張抲偵摉偨傝丄斵傜偼懡偔偺巰懱傪噣廘婥噥偱尒晅偗弌偟偨偦偆偱偁傞丅

彨峑偺榖偵傛傟偽丄寠偺拞偺堚懱傪乽僽儖僪乕僓乕偵偐偗傞乿慜偵丄壗恖偐偺奀暫戉堳偑堚懱偺娫偵暘偗擖傝丄億働僢僩傪扵偭偨傝丄嬥帟憑偟偵朹偱岥傪偙偠奐偗偨傝偟偨丅嬥帟傪巇晳偄崬傓彫戃傪帩偭偰偄傞奀暫戉堳偝偊偄偨丅偦偺彨峑偼偝傜偵帹傗旲傪愗傝棊偲偝傟偰偄傞擔杮孯偺愴巰懱傪婔偮偐尒偨偲傕尵偭偨丅乽暫偑帹傗旲傪愗傝庢傞偺偼丄柺敀敿暘偵拠娫偵尒偣傃傜偐偡偨傔偐丄姡憞偝偣偰婣娨偡傞偲偒偵帩偪婣傞偨傔偱偡傛丅擔杮暫偺惗庱傪帩偭偰偄傞奀暫戉堳傑偱尒偮偗傑偟偰偹丅摢奧崪偵偙傃傝偮偔擏曅傪媋偵怘傢偣傛偆偲偟偰偄偨偺偱偡偑丄埆廘偑嫮偔側傝夁偓偨偺偱丄庱傪庢傝忋偘偹偽側傝傑偣傫偱偟偨乿丅峴偔愭乆偱挳偐偝傟傞帡偨傝婑偭偨傝偺榖偩丅乧乧

pp.277-279

9寧10擔擔梛擔(儅乕僔儍儖孮搰丄僋僃僛儕儞娐徥丄儘僀搰)

乧乧

9帪52暘偵棧棨偟丄僂僅僩僕僃搰傊堦捈慄偺僐乕僗傪偲傞丅11帪丄栚昗偺忋嬻偵払偡傞丅壓曽偱擔杮孯偑毻崍傗僐儞僋儕乕僩崍偺拞偵偆偢偔傑傝側偑傜丄戝嬻偐傜崀傝拲偛偆偲偡傞巰偺塉傪懸偭偰偄傞偲偼丅傑偨抧忋偺拵傕嶦偝偸偐偺傛偆偵尒偊傞彫墌宍偺拞偱丄幚傪偄偊偽婡廵偺抏懷偵巰偺撆夊偑偲偖傠傪姫偄偰偄傞偲偼丅偦偟偰憖廲瀰偺彫偝側愒儃僞儞傪墴偣偽丄昐恖梋傝偺恖娫偵巰偲嬯栥偲傪尒晳偆敋抏偑夝偒曻偨傟傞偲偼丅

暿悽奅偺塮夋娰偱僗僋儕乕儞傪挱傔傗傞傛偆偵丄憖廲巑偼搰偺抧昞偐傜妘愨偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅戝嬻偵偁傞旘峴婡丄奀忋偵偁傞屒搰丅偦偺娫偵偼椉幰傪宷偖擣幆偺巺傕憡屳棟夝偺巺傕丄傑偨恖娫揑姶忣偺巺傕側偄丅嬤戙愴偵偁偭偰偼丄嶦滳偼嫍棧傪偍偄偰峴傢傟丄偟偐傕嶦滳傪峴偆偵摉偨傝丄恖娫傪嶦偟偰偄傞偲偄偆堄幆偡傜桸偐側偄偺偩丅

p.279

俋寧侾係擔(擔晅曄峏慄偺偨傔擔晅偑廳暋偟偰偄傞)丄儕儞僪僶乕僌偼丄PB2Y3宆婡(僐儞僜儕僨傿僥僢僪巐敪旘峴掵乯偺忔媞偲側傝丄僋僄僕僃儕儞搰乣僕儑儞僗僩儞搰乣僴儚僀丒僆傾僼搰摓拝偟偨丅

俋寧侾係擔栘梛擔(擔晅曄峏慄偺偨傔擔晅偑廳暋偟偰偄傞)

(僋僄僕僃儕儞搰乣僕儑儞僗僩儞搰乣僴儚僀丒僆傾僼搰)

乧乧

0帪28暘(僴儚僀丒僆傾僼搰偵)拝悈丅

摓拝偟偨偲偒丄奀孯峲嬻桝憲晹帠柋強偵偼偨傑偨傑僕儑儞丒儎儞僌戝嵅傜悢柤偺奀暫戉彨峑偑嫃崌傢偣偰偄偨丅戝嵅偐傜僄儚偱堦栭傪夁偛偡傛偆偵偲彽偐傟傞丅捠娭傪偡傑偣丄幵偱僄儚偺婎抧偵岦偐偭偨丅

(惻娭棛偼壸暔偺拞偵恖崪傪擖傟偰偄側偄偐偲幙栤偟偨丅擔杮暫偺堚崪傪搚嶻偲偟偰帩偪婣傞傕偺偑悢懡偔敪尒偝傟偨偺偱丄憡庤峔傢偢偵偙偺傛偆側幙栤傪偣偹偽側傜側偄偺偩偲尵偆丅惻娭棛偼傑偨丄庤壸暔偺拞偵傑偩乽椢怓傪偟偰偄傞乿擔杮暫偺摢奧崪傪擇屄傕擡偽偣偰偄偨抝傪敪尒偟偨偙偲偑偁傞偲傕尵偭偨)丅

pp.280-281

偙偺屻丄儕儞僪僶乕僌偼9寧16擔丄僴儚僀偐傜僒儞僼儔儞僔僗僐偵旘傃丄梻19擔搶晹奀娸偺帺戭偵岦偐偭偨丅

撿懢暯梞抧堟偐傜婣崙屻丄儕儞僪僶乕僌偼寖柋偵捛傢傟丄擔婰偼嵞傃拞抐丅婰擖偑嵞奐偝傟傞偺偼1945擭5寧偵側偭偰偐傜偱偁傞丅

儕儞僪僶乕僌偼僪僀僣崀暁捈屻丄奀孯媄弍挷嵏抍偺堦堳偲偟偰丄5寧12擔丄搉墷偺搑偵廇偔丅椃峴偺栚揑偼儐僫僀僥僢僪丒僄傾僋儔僼僩幮傪戙昞偟偰丄僪僀僣偺愴帪拞偵偍偗傞峲嬻婡丄桿摫暫婍摍偺奐敪忬嫷傪尋媶偡傞偨傔偱偁偭偨丅

儕儞僪僶乕僌偺擔婰偼1945擭5寧11擔偐傜嵞奐偝傟偰偄傞丅

攑毿偲側偭偨儓乕儘僢僷丄僪僀僣偺奺抧傪朘栤偟丄僪僀僣奺抧偺嬻孯婎抧傗峲嬻婡岺応傪朘傟丄宱塩幰傗庡梫媄弍幰棫偪偲柺択丄帒椏傗丄巆偭偨僪僀僣嬻孯婡偺廂梕嶌嬈偵偁偨偭偨丅

儕儞僪僶乕僌偼僂儗儞僟乕儖拞堁偲擇恖偱僎乕儕儞僌峲嬻暫婍尋媶強偲僉儍儞僾丒僪儔傪朘傟偨丅

偦偟偰儕儞僪僶乕僌偺擔婰偼偙偺朘栤傪埲偰廔傢傞丅

1945擭6寧10擔

僽儔僂儞僔儏儚僀僋峹奜偺怷椦偺拞偵偁傞僎乕儕儞僌峲嬻暫婍尋媶強傪朘傟偨丅

偙偺尋媶強偼彮側偔偲傕戝偒側旐奞傪庴偗偰偄側偄丅旐敋偺嵀愓偼擣傔傜傟偢丄噣搝楆(愴帪曔椄)噥偑寶暔撪傪棯扗偟偰偄偨偺偵(惛枾岺嬶傗崅壙側彫暔摍傪嫏傝丄堷偒弌偟偼彴忋偵傂偭偔傝曉偟偰偁偭偨)丄巤愝偼戝晹暘偑偐側傝枩慡偺忬懺偵偁偭偨丅傢傟傢傟偼8儊乕僩儖晽摯丄噣崅懍晽摯噥丄擇婎偺挻壒懍晽摯丄憰峛尋媶強偲晅懏岺応丄崅乆搙偵偍偗傞敪幩懱婳摴尋媶梡偺攔婥晽摯摍傪専暘偟偨丅

幚偵岹憇側巤愝偱偁傞丅偳傟偔傜偄偺寶愝旓偲塣塩旓傪梫偟偨偺偐尒摉傕偮偐偸丅挿戝側攔婥晽摯偩偗偱傕搑曽傕側偄愝旛偱丄婔偮偐偺捠忢晽摯傪懇偵偟偰傕旵揋弌棃偸丅尒偰夞偭偨懠偺応強偲摨偠偔丄僸僩儔乕傗僎乕儕儞僌偺徰憸幨恀偑尒暘偗擄偄傑偱偵偢偨偢偨偵愗傝崗傫偱偁偭偨丅愴慜偺僪僀僣傪嵟屻偵朘傟偨偲偒丄偙傟傜偺幨恀偑楉乆偟偔丄傑偨屩傝崅偔宖偘傜傟偰偁偭偨偺偑丄崱傗愮愗傜傟偨忋丄彴忋偺巻偔偢傛傠偟偔搚懌偵偐偗傜傟傞偺傪尒傞偺偼壗偲傕晄壜巚媍側婥暘偩丅乧乧

屵屻丄敪摦婡偺幚尡尋媶巤愝傪尒偰夞偭偨屻丄乧乧

崱栭偼僲儖僩僴僂僛儞偱攽傑傞偙偲偵偟偨偑丄傑偩擔拞偩偭偨偺偱丄廻幧傪尒偮偗傞慜偵旈枾暫婍偺堦戝尋媶巤愝偩偭偨抧壓岺応傪尒妛偡傞偙偲偵偟偨丅乧乧娙扨偵抧壓岺応偺強嵼抧偑暘偐傞丅擖岥偵払偡傞傑偱丄僪僀僣偺媽曔椄廂梕強僉儍儞僾丒僪儔傪捠傝敳偗偹偽側傜側偐偭偨丅僉儍儞僾偼嫄戝側抧壓岺応偺庡偨傞楯摥椡傪採嫙偟偰偄偨偺偱偁傞(乽斵傜偼抧壓摴偵擖偭偰峴偔偲偒丄偙偙偐傜墝偲側偭偰弌偰峴偔埲奜偵擇搙偲奜傊偼弌傜傟側偄偲尵傢傟偨傕偺偱偡乿)丅

僉儍儞僾偺僶儔僢僋偼擄柉偱廩枮偟偰偄偨丅寶暔偵嬤偯偔傗丄偨偪傑偪椺偺憀廘偄廘婥偵庢傝崬傑傟偨丅廂梕幰偼搶儓乕儘僢僷偺奺崙柉偵媦傫偱堖椶偼墭偐偭偨偑丄婫愡偺傕偺偲偟偰偼怽偟暘側偄傛偆偵尒偊傞丅懱奿傗婄棫偪偐傜偟偰怘椘帠忣傕埆偔側偄傛偆偵敾抐偝傟偨丅埆廘偼丄偍偦傜偔偦偺堦晹偼彮側偔偲傕抝偑栰奜偱彫曋傪偟丄彈偑戜強偐傜傎偳墦偔側偄壆奜偵巆斞傪搳婞偟偰偄傞偣偄偱偁傠偆丅晲憰偟偨抝偨偪偑栧偺寈旛偵摉偨偭偰偄偨丅僉儍儞僾偼偳偆傗傜帺寈慻怐傪帩偭偰偄傞傜偟偄丅

峔撪偺偁偪偙偪傗懸旔慄偺柍奧壿幵偵偼嫄戝側V2梡偺晹昳偑壗昐偲側偔墶偨傢偭偰偄偨乗乗抏摢晹丄摲懱晹丄旜梼晹側偳偑丅偙傟傜尒姷傟偸憰抲偵埻傑傟偰偄傞偲丄暿偺榝惎偱媫偵栚偑妎傔偨傛偆側姶偠偱偁偭偨丅偙傟傑偱尒偰偒偨暔偲偼偁傑傝偵傕堎側偭偰偄偨偐傜丅旜梼晹偼婔廫偲側偔擄柉偺廧嫃偵巊傢傟偰偄偨乗乗抧柺偵墶偨傢偭偰丄昲忬偺梼晹傪屻曽偵晅偗偨傑傑丄嬥懏惢偺慡懱偑傄偐傄偐偵岝傝婸偒丄撪晹偼彴偺傛偆偵怮扞偑搉偟偰偁偭偨丅

抧壓摴偺擖岥偵棫偮寈旛暫偼丄尰抧晹戉偺敪峴偡傞捠峴徹偑梫傞偲尵偭偰暦偐側偐偭偨丅傗傓側偔悢僉儘傕偁傞寈旛暫偺強懏晹戉杮晹偵弌摢偟丄捠峴徹傪庤偵偡傞丅抧壓摴偼嶳拞偵廲墶偵憱偭偰偄偨丅偨傑偨傑晹戉杮晹偑堦曽偺弌岥嬤偔偵偁偭偨偺偱丄傢傟傢傟偼媡偺曽岦偐傜僕乕僾傪忔傝擖傟傞丅峀婳偺揝摴慄楬偑抧壓摴傪娧偄偰偍傝丄僕乕僾偱偦偺忋傪悢昐儎乕僪憱偭偰傒偨丅墶寠偼岺嶌婡傗敪摦婡丄儘働僢僩偺晹昳偱廩枮偟偰偄偨乗乗幚偵搑換傕側偄丅揹摂偼偙偆偙偆偲婸偒丄偁偨偐傕嶌嬈奐巒捈慜偺岎戙傪懸偭偰偄傞晽偵偟偐尒偊偸丅傢傟傢傟偼拞墰抧揰偐傜愭傊恑傔側偐偭偨丅堦戜偺桳奧壿幵偑峴偔庤傪傆偝偄偱偄偨偐傜偱偁傞丅V2崋儘働僢僩偺堦晹傪夞廂偡傞僀僊儕僗孯偑曻抲偟偨傕偺偩丅偐側傝抶偄帪娫偩偭偨偺偱丄棫偪摥偔暫巑偼堦恖傕擣傔傜傟側偐偭偨丅帠幚傢傟傢傟偺抦傞尷傝丄抧壓摴偺慡峔撪偵恖塭偼傑偭偨偔傒偁偨傜側偄傛偆偩丅

僕乕僾傪崀傝偰丄墶寠偺堦偮偵擖偭偰傒傞丅V2崋儘働僢僩丒僄儞僕儞偺慻棫岺応偱偁偭偨乗乗壗廫婎偲側偔慻傒棫偰拞偺傑傑偵側偭偰偄傞丅悢昐儎乕僪曕偄偰峴偔偲丄嵟弶偺戝僩儞僱儖偲暯峴偵憱傞戞擇偺僩儞僱儖偵弌偨丅堦婎偺V2崋儘働僢僩偑姰慡偵慻傒忋偑偭偰偍傝丄慹嶨偩偑岠壥揑側曽朄偱廲妱傝偵奐偄偰偁傞丅偍偦傜偔楢崌孯偺愱栧壠偵傛傝側偝傟偨嶌嬈偱偁傠偆丅墶抐僩儞僱儖傪墲偭偨傝棃偨傝偡傞丅偦傟傜偼壗儅僀儖偵傕媦傃V2崋偺晹昳傪惢憿偡傞岺応傕偁傟偽丄儐儞僇乕僗敪摦婡偺晹昳傪惢憿偡傞岺応傕偁偭偨丅

pp.358-362

1945擭6寧11擔寧梛擔

挬怘拞丄抧壓岺応偲僉儍儞僾丒僪儔(儈僢僥儖僶僂亖僪乕儔嫮惂廂梕強*)偑榖戣偵弌偨丅

*儈僢僥儖僶僂亖僪乕儔嫮惂廂梕強乮撈丗Konzentrationslager Mittelbau-Dora乯偼丄僪僀僣偑僥儏乕儕儞僎儞偺僲儖僩僴僂僛儞偲僄儖儕僢僸乮de:Ellrich乯偺娫偵偁傞僐乕儞僔儏僞僀儞媢乮de:Kohnstein乯偵憂愝偟偨嫮惂廂梕強偱偁傞丅

僪僀僣孯偺旈枾暫婍V1旘峴敋抏傗V2儘働僢僩偺奐敪偑偍偙側傢傟偰偄偨廂梕強偲偟偰抦傜傟傞丅6枩恖埲忋偺廁恖偑儈僢僥儖僶僂亖僪乕儔嫮惂廂梕強偲偦偺晅懏嫮惂廂梕強偱摥偐偝傟丄偆偪2枩恖埲忋偑巰朣偟偨偲偄偆

廂梕強偦偺傕偺偺柤徧偼乽僪乕儔乿偲偄偄丄偦偺廃傝偵攝偝傟偨岺応孮傪乽儈僢僥儖僶僂乿偲屇傫偱偄偨丅偙傟傜慡偰傪崌傢偣偰乽儈僢僥儖僶僂亖僪乕儔乿偲屇傇丅

弌強丗僂傿僉儁僨傿傾[儈僢僥儖僶僂亖僪乕儔嫮惂廂梕強]

乽偁偦偙偼丄恎懱慡懱傪堦曊偵從偔偵偼彫偝偡偓傞從媝楩偑偁偭偨偲偙傠偱偡傛丅傗偮傜偼傑偢巰懱偺庤媟傪愗傝庢傝丄偦傟偐傜楩偵搳偘崬傫偩傕偺偱偡乿

乽廁恖偼夓巰悺慜偱偟偨偹丅傾儊儕僇孯偑拝偄偨偲偒丄偄偔傜庤傪恠偔偟偰傕尒崬傒偺側偄幰偑壗昐偲偄傑偟偨丅偄傑偱傕偳傫偳傫巰傫偱偄傑偡丅

乧乧

崱挬偼抧壓岺応偺斀懳懁偐傜扵専傪偡傞寁夋偩偭偨偑丄傑偢嵟弶偵僉儍儞僾丒僪儔傪尒偰傑傢傞偙偲偵偟偨丅僶儔僢僋偺堦晹偼乗乗壆崻偺掅偄挿壆偩偑乗乗億乕儔儞僪恖傗儘僔傾恖丄僠僃僐僗儘償傽僉傾恖丄偦傟偐傜幆暿偟擄偄彅崙柉偵傛傝愯嫆偝傟偰偄偨丅

僉儍儞僾偺恀忋偺嶳暊偵壆崻偺掅偄丄岺応偦偭偔傝偺彫偝側寶暔偑尒偊偨丅崅偝偵晄掁傝崌偄側傎偳捈宎偺戝偒側楖姠憿傝偺墝撍偑晅偄偰偄傞丅寶暔偵捠偢傞摴偑尒偮偐傜側偄偺偱丄慡懍椡偱尟偟偄嶳暊偺幬柺傪捈慄偵閩恑偟偨丅栘棫傪傂傚傫偲偐傢偟側偑傜丅寶暔偺曅抂偵偍偦傜偔擇廫屲丄榋杮偺扴壦偑愊傒廳偹偰偁偭偨傠偆偐丄墭傟丄寣偑偵偠傫偱偄傞乗乗墶偨傢偭偨恖懱偺椫妔傪巆偡寣嵀偑崟乆偲晅拝偟偰偄傞扴壦傕偁偭偨丅

寶暔偺僪傾偼奐偗曻偨傟偰偁偭偨丅摜傒崬傫偱傒傞丅嵍懁偺傗偼傝奐偗曻偨傟偨僪傾傪捠偟偰丄奧偵敀偄廫帤壦偑揾偭偰偁傞丅擾柉梡偺崟偄怮娀偑尒偊偨丅懁偺僐儞僋儕乕僩偺彴忋偵偼丄僇儞僶僗傪偧傫偞偄偵旐偣偨丄尒娫堘偊傛偆偺側偄恖娫偺巰懱偑墶偨傢偭偰偄偨丅偦偺椬偵偼傕偆堦偮偺怮娀偑抲偄偰偁偭偨丅傢傟傢傟偼寶暔偺偄偪偽傫戝偒側晹壆偵摜傒擖傞丅擇偮偺從媝楩偑岥傪暲傋丄恖懱傪嵹偣傞峾揝惢偺壦戜偑擖岥偐傜撍偒弌偰偄偨丅從媝楩傪擇婎傕昁梫偲偟偨偲偄偆帠幚偼丄惓偟偔懥婞偡傋偒戝検惗嶻惂偵嫲晐偺愴溕傪晅偗壛偊傞丅

柍榑丄庤傪愗傝庢偭偰摲懱傪墴偟崬傔傞傛偆偵偟偨偲偄偆偺偼嶌傝榖偵夁偓偸丅梣偺擖岥偼屲懱偑廩暘偵捠傟傞傎偳戝偒偔丄壦戜傕屲懱傪廩暘偵嵹偣傞傎偳挿偄偐傜偩丅偟偐偟丄偦偺娫偵偳傟傎偳偺堘偄偑偁傠偆偐丅偙偺抧偼恖娫偺惗偲巰偲偑峳攑偺嵟掅偺宍傪偲偭偨応強偩丅崙壠揑側敪揥偺惉壥偑偳偺傛偆側傕偺偱偁傟丄偐偐傞巤愝傗偦偺憿塩傪偐傝偦傔偵傕惓摉壔偱偒傞偩傠偆偐丅惗柦偺壙抣丄巰偺懜尩傪庢傝彍偄偨傜丄恖娫偵偼偄偭偨偄壗偑巆傞偩傠偆偐丅

僪傾偐傜恖塭偑擖偭偰偒偨乗乗廁恖暈傪拝偨抝偱偁傞丅偄傗丄彮擭側偺偩丅抝偲屇傋傞傎偳偵偼嵨傪偲偭偰偍傜偸丅廁恖暈偼戝偒夁偓偰偩傇偮偒丄摲夞傝偱偨偔偟偙傫偱偁傞傕偺偺丄尐偐傜偩傜傝偲傇傜壓偑偭偰偄傞姶偠偩丅柧傞偄偲偙傠偵弌偰棃傞偲丄婄棫偪偑傕偭偲偼偭偒傝尒偊偨丅傑傞偱曕偔奫崪偩丅婹夓偺忬懺偵偁傝丄崪偵偼傎偲傫偳擏偑偮偄偰偍傜偸丅榬偼憠偣嵶偭偰偄傞偺偱丄旂晢偼崪傪曪傓偨傔偵偁傞偲偟偐巚偊偸丅

斵偼僪僀僣岅偱僂儗儞僟乕儖拞堁偵榖偟偐偗側偑傜從媝楩傪巜嵎偟偨丅乽堦擭敿偵擇枩屲愮恖偑從偒嶦偝傟偨乿乗乗傢傟傢傟偺幙栤偵摎偊偰斵偼帺暘偑億乕儔儞僪恖偱偁傝丄廫幍嵨偵側偭偨偲尵偆丅斵偼晅偄偰偔傞傛偆偵偲傢傟傢傟傪懀偟丄傢傟傢傟偑嵟弶偵尒偨晹壆傊擖偭偰峴偔丅偐偑傒崬傓偲丄彮擭偼怮娀偲暲傫偱偄偨恖懱偐傜暍偄偺僇儞僶僗傪帩偪忋偘傞丅曔椄拠娫偱丄偨偩彮擭傛傝傕憠偣嵶偭偰偄偨丅摨偠傛偆側廁恖暈傪拝偨傑傑丄孯梡扴壦偵恎傪敿暘偵愜傝嬋偘偰墶偨傢偭偰偄偨丅

擇恖偲傕偁傑傝偵傛偔帡偰偄偨丅曅曽偑惗偒偰偄側偑傜堦曽偼巰傫偱偄傞偲偼怣偠擄偄傎偳偩丅抁偄崟敮偑捈棫偟丄婹夓偺偨傔偵杍偑嶍偄偩傛偆偵偙偗丄崟偄娽偑岝偭偰偄傞丅巰幰偺娽偼尒奐偄偨傑傑偱偁偭偨丅擇恖偺娫偵擣傔傜傟傞傕偭偲傕嬃偔傋偒懳徠揰偲偄偊偽丄巰幰偺婄柺偵尰傟偰偄傞昞忣偩丅偐偐傞埨傜偓傪尒妡偗偨偙偲偑偁傞偩傠偆偐丅偁偨偐傕抧忋偱楖崠偺嬯偟傒傪宱偨屻丄傗偭偲怱偺暯榓傪摼偨偐偺傛偆偵尒偊傞丅偦偺巰偵婄傪挱傔傗偭偰偄傞偆偪偵丄斵偺嵃偼巰偵傛傝傢傟傢傟偑廧傓恖娫抧崠偵懪偪崕偭偨偙偲丄僫僠僗偺曔椄廂梕強偲偰傕惗偲巰偺懜尩傪偙偲偛偲偔扗偄嫀傟偸偲偄偆偙偲傪屽偭偨丅

乽傂偳偐偭偨丅嶰擭娫傕丄偩乿丅億乕儔儞僪彮擭偺婄偼斶嶴偲嬯栥偺婰壇偵備偑傓丅斵偼堚懱傪巜嵎偟偨丅乽杔偺桭払偩偭偨丅偄傑偼妝偵側偭偰傞傛乿乗乗斵偼僇儞僶僗偱嵞傃堚懱傪暍偭偨丅

傢傟傢傟偼奜傊弌傞丅彮擭偑傢傟傢傟傪偳偙傊楢傟偰峴偙偆偲偡傞偺偐尒摉傕晅偐側偐偭偨丅傢傟傢傟偼寶暔偺曅嬿嬤偔偱巭傑偭偨丅巹偼偨偩墦偄偲偙傠偵娽傪傗偭偰偄偨丅怱偼傑偩偁偺從媝楩傗堚懱丄偦偟偰偙偺傛偆側帠懺傪傕偨傜偟偨恖乆傗惌帯懱惂偵偙偩傢傝側偑傜丅撍擛丄僂儗儞僟乕儖拞堁偑捠栿傪偟偰偄傞偺偵婥偯偔丅乽堦擭敿偵擇枩屲愮恖偩丅偁偺擇偮偺從媝楩偐傜偡傟偽丄戝夁偓傞偔傜偄偺恖悢偩乿丅彮擭偼庤偱娵偄宍傪嶌傝丄楩偺戝偒偝傪帵偟偨丅斵偼抧柺傪尒壓傠偟偰偄偨丅巹偼偦偺帇慄傪捛偭偨丅偐偭偰挿曽宍偺戝偒側寠偩偭偨応強偺慜偵丄傢傟傢傟偼棫偭偰偄偨偺偱偁傞丅懡暘丄慡挿敧僼傿乕僩丄暆榋僼傿乕僩偔傜偄偺寠偩偭偨傠偆偐丅怺偝偼榋僼傿乕僩偔傜偄偁偭偨偵堘偄側偄丅寠偼從媝楩偐傜塣傫偩奃偱堨傟偰偄偨偺偱偁傞乗乗恖崪偺嵶偐偄偐偗傜偺嶳偩乗乗偦傟埲奜偺壗暔偱傕側偐偭偨丅

傢傟傢傟偑樔傓恖崪偺堨傟偨寠偺廃曈偵偼丄偙傏傟偨崪奃偺愓偑彫宎偺傛偆偵旜傪堷偄偰偄偨丅傢傟傢傟偑抔楩梡偺愇扽妅傪搳偘幪偰傞傛偆偵丄崪奃偼偧傫偞偄偵搳偘幪偰傜傟偨偺偩丅偦偺寠偼丄掚愭偺宨娤傪柍帇偟偰愇扽妅偺寠傪孈傞傛偆偵孈偭偰偁偭偨乗乗從媝楩偐傜偝傎偳墦偔側偔丄偟偐傕寠傪孈傝傗偡偄抧柺偵尒偊偨丅嬤偔偵挿曽宍傪側偟偨擇偮偺彫嶳偑偁傝丄帡偨傛偆側寠偺愓偱偁傠偆偐丅彮擭偼丄從媝楩偐傜塣傃弌偝傟偰偝傎偳帪擔偑宱偭偰偍傜偸旼娭愡偺晹暘傪廍偄忋偘丄傢傟傢傟偺娽偺慜偵撍偒弌偡丅

柍榑丄偙偺傛偆側偙偲偑峴傢傟偰偄傞偺傪丄帺暘偼抦偭偰偄偨丅偟偐偟丄傛偟傫偽偦傟偑戞嶰幰偺嶣塭偟偨幨恀傪尒偰摼偨抦幆偱偁偭偰傕丄帺傜偦偺尰応偵棫偪丄偙偺娽偱尒丄偙偺帹偱挳偒丄屲姶偱姶偠偨応崌偲偼栿偑堘偆丅堦庬丄堎條側崲榝偑廝偭偰偒偨丅埲慜偵偐偐傞崲擄傪妎偊偨偺偼偳偙偱偩偭偨傠偆偐丅撿懢暯梞偱偐丅偦偆偲傕丄價傾僋搰偺摯孉偱擔杮暫偺堚懱偑晠傝偐偗傞偺傪尒妡偗偨偲偒偩丅敋寕愓偺寠偵杽傑傞擔杮暫偺堚懱偺忋偐傜巆斞偑搳偘幪偰傜傟丄懸婡幒傗僥儞僩偵傑偩椢怓傪掓偡傞擔杮暫偺摢奧崪偑忺傝晅偗傜傟偰偁傞偺傪尒妡偗偨偲偒偩丅

偐傝偦傔偵傕恖娫偑乗乗偐偐傞師尦傑偱懧棊偱偒傞偲偼峫偊傜傟側偄偙偲偺傛偆側婥偑偡傞丅偵傕偐偐傢傜偢丄斵傜偼尰幚偵偙偆偟偰懧棊偟偨偺偱偁傞丅偙偙僪僀僣偺僉儍儞僾丒僪儔偵偍偄偰丄傑偨偐偺價傾僋搰偺摯孉偵偍偄偰丅偟偐傕價傾僋搰偱偼傢傟傢傟傾儊儕僇恖偑偦傟傪傗偭偰偺偗偨偺偱偁傞丅偦傟偲偼堎側傞壙抣偺偨傔偵棫偪忋偑偭偨偲庡挘偡傞傢傟傢傟偑丄偩丅僪僀僣恖偼儐僟儎恖偺埖偄曽偱恖娫惈傪墭偟偨偲庡挘偡傞傢傟傢傟傾儊儕僇恖偑丄擔杮恖偺埖偄曽偱摨偠傛偆側偙偲傪偟偱偐偟偨偺偱偁傞丅乽傗偮傜偼杮摉偵廱埲壓偩丅偳偄偮傕偙偄偮傕奆嶦偟偵偡傋偒偩乿丅帹偵銭泷(偨偙)偑偱偒傞傎偳撿懢暯梞偺傾儊儕僇孯彨峑偐傜暦偐偝傟偨戜帉偩両乽壗屘丄孼掜偺栚偵偁傞恛傪尒偰丄偍偺偑栚偵偁傞椑栘(偆偮偽傝)傪擣傔偸偐乿(怴栺惞彂儅僞僀偵傛傞暉壒彂丂戞7復戞3愡)丅

巹偼億乕儔儞僪彮擭傪尒傗偭偨丅偙偺傛偆側婹夓忬懺傪偳偙偱尒偨傠偆偐丅偦傟傕丄價傾僋搰偵偍偄偰偩丅尨廧柉偺憖傞僇僰乕偺岝宨偑酳偭偰偒偨乗乗傢傟傢傟偺僉儍儞僾嬤偔偺娸曈偵岦偐偭偰備偭偔傝偲憜偓側偑傜丄敿棁戉偺晲憰偟偨尨廧柉偵岇憲偝傟傞擔杮孯偺曔椄偩偭偨丅楍偺屻旜偵偄偨庒姳柤偼曕峴偱偒側偄傎偳婹偊偰偍傝丄偙偺億乕儔儞僪彮擭傛傝憠偣嵶偭偰偄偨丅栜榑丄僪僀僣恖偑曔椄廂梕強偱億乕儔儞僪彮擭傪婹偊偝偣偨傛偆偵丄傾儊儕僇恖偑婹偊偝偣偨傢偗偱偼側偄丅傢傟傢傟偑偁傑傝偵傕噣暥柧壔噥偟丄庤嵺偑椙偡偓偨偩偗偺榖偱偁傞丅偨偩擔杮恖偺搳崀傪庴偗晅偗側偄偙偲偵傛傝丄斵傜傪偟偰枾椦撪偱婹偊偝偣偨偵夁偓偸(斵傜偺愑擟偵偍偄偰)丅扨弮柧夣側帠懺偱偁偭偨丅婹夓偺偨傔偵娽偑偓傜偮偙偆偲幘昦偺婋尟惈偑偁傠偆偲丄傢傟傢傟偼怱傪摦偐偝側偐偭偨丅悢儅僀儖偵搉傞枾椦偑偦傟傪暍偄塀偟丄徚偟嫀偭偰偔傟偨偐傜偩丅椉庤傪嫇偘偰搳崀偟傛偆偲偡傞愭摢偺擔杮暫傪寕偪嶦偟偝偊偡傟偽傛偐偭偨(乽僕儍僢僾偺搳崀偼怣梡偱偒側偄丅庤炛抏傪搳偘偮偗傞偐傜偹丅懄嵗偵寕偪嶦偟偰偟傑偆庤偟偐側偄傛乿)丅偁傞偄偼偨偩傇偭偒傜傏偆偵怳傞晳偄丄敀婙傪宖偘偰偒偨揋偺巊幰傪搟柭傝偮偗偰偄傟偽傛偄偺偩丅曕暫晹戉偺彨峑楢偑摯孉偱丄乽婄傪愻偭偰弌捈偟偰棃偄丄抺惗傔乿偲彑偪屩偭偨傛偆偵丅

偐偐傞堦楢偺弌棃帠偑憱攏摂偺傛偆偵擼棤傪偐偡傔偰峴偔丅傢偑奀暫戉偑丄儈僢僪僂僃乕偺嵒昹偵悺揝傪懷傃側偄偱塲偓拝偙偆偲偡傞擔杮孯偺惗懚幰傪寕偪嶦偟偨榖丅儂儔儞僨傿傾旘峴応偱丄傢偑孯偑擔杮孯偺曔椄偵婡廵憒幩傪梺傃偣偨榖丅僯儏乕僊僯傾偺嶳墇偊偵撿傊旘傇桝憲婡偺忋偐傜丄僆乕僗僩儔儕傾恖偑擔杮孯偺曔椄傪撍偒棊偲偟偨榖(乽僆乕僗僩儔儕傾孯偼曔椄偑僴儔僉儕傪墘偠偨偲偐噣掞峈噥偟偨偐傜偲曬崘偟偰傞傫偩乿)丅僰儖僼僅乕儖搰偱嶦偝傟偨偽偐傝偺擔杮暫偺巰懱偐傜栩崪傪愗傝偩偟丄儁乕僷乕丒僫僀僼傗儁儞丒儂儖僟乕傪憿偭偨榖丅乽偦偺偆偪偵丄偁偺僕儍僢僾偺栰愴昦堾傪扏偒捵偟偰傗傞偧乿偲崑岅偟偨庒偄僷僀儘僢僩偺榖丅嬥帟傪媮傔偰擔杮暫偺堚懱偺岥傪偙偠奐偗偨傾儊儕僇暫偺榖(乽偦偄偮偼曕暫偍摼堄偺撪怑偱偹乿)丅乽僗乕儀僯傾(偍搚嶻)梡偲偟偰彫鉟楉偵偡傞偨傔乿擔杮暫偺惗庱傪媋捤偵杽傔偨偲偄偆榖丅僽儖僪乕僓乕偱擔杮暫偺巰懱傪摴楬偺曅懁偵婑偣丄愺偄丄曟昗偺側偄寠偵曻傝崬傫偩榖(乽偦傟偑嬤偔偵偁偭偨傝偡傞偲丄変枬偑偱偒側偄偺偱杽傔偰偟傑偆傫偩乿)丅

僀僞儕傾偺挰偱儉僜儕乕僯偲垽恖偑媡偝捿傝偵嫀傟偨幨恀傪丄崅偄暥壔揑棟憐傪庡挘偡傞壗愮偲偄偆傾儊儕僇恖偑梕擣偟偨偙偲丅楌巎傪慿傟偽丄偐偐傞巆媠峴堊偼屆崱搶惣傪栤傢偢懕偗傜傟偰偒偨偺偱偁偭偨丄僪僀僣偺僟僴僂丄僽僢働儞儚儖僩丄僉儍儞僾丒僪儔偲偄偭偨廂梕強偵偍偄偰偽偐傝偱偼側偄丄儘僔傾偐傜懢暯梞偵偐偗偰傕丄傑偨傾儊儕僇杮崙偺朶摦傗巹孻丄拞撿暷偺偝傎偳寲揱偝傟偸朓婲傗拞崙偺巆媠帠審偵偍偄偰傕丄偝傜偵悢擭慜偺僗儁僀儞偱丄墲帠偺儐僟儎恖媠嶦偱丄僯儏乕僀儞僌儔儞僪偺杺彈從偒丄僀僊儕僗偺敧偮楐偒孻丄僉儕僗僩偺恄偺屼柤偵偍偄偰峴傢傟偰棃偨壩孻偵偍偄偰傕丅

巹偼恖崪偺奃偵杽傑傞寠傪尒壓傠偟偨(乽堦擭敿偵擇枩屲愮恖偩乿)丅

偐偐傞峴堊偼側偵傕摿掕偺崙壠傗柉懓偵尷偭偰峴傢傟偨偺偱偼側偄偙偲偵婥偑晅偔丅僪僀僣恖偑儓乕儘僢僷偱儐僟儎恖偵側偟偨偲摨偠傛偆側偙偲傪丄傢傟傢傟偼懢暯梞偱擔杮恖偵峴偭偰偒偨偺偱偁傞丅僪僀僣恖偑恖娫偺奃傪寠偵偆傔傞偙偲偱帺傜傪鈗(偗偑)偟偨偲摨偠傛偆偵丄傢傟傢傟傕傑偨丄僽儖僪乕僓乕偱堚懱傪煵偄丄曟昗傕側偄擬懷抧偺寠偵曻傝崬傓偙偲偵傛傝帺傜鈗偑偟偨偺偱偁傞丅抧媴偺曅懁偱峴傢傟偨斬峴偼偦偺斀懳懁偱峴傢傟偰傕丄斬峴偱偁傞偙偲偵偼曄傢傝偑側偄丅

乽擆傜恖傪嵸偔側丄嵸偐傟偞傜傫堊側傝(怴栺惞彂丒儅僞僀偵傛傞暉壒彂丂戞7復戞侾愡)丅偙偺愴憟偼僪僀僣恖傗擔杮恖偽偐傝偱偼側偄丄偁傜備傞彅崙柉偵抪怞偲峳攑偲傪傕偨傜偟偨偺偩丅

pp.362-370

[10] 嶨帍亀惓榑亁(2000擭5寧崋)婰帠偵娭楢偟偰

昅幰偼丄儕儞僪僶乕僌偵偮偄偰偼丄戝惣梞扨撈柍拝棨旘峴傪峴偭偨恖暔丄塮夋亀梼傛! 偁傟偑攂棦偺摂偩亁(昅幰偼巆擮側偑傜偙偺塮夋傪娤偰偄側偄)偱桳柤偱偁傞偑丄偦傟埲忋偺偙偲偼慡偔抦傜側偐偭偨丅

塮夋亀梼傛! 偁傟偑攂棦偺摂偩亁偼僼傿僋僔儑儞傕偼偄偭偰偄傞偑丄偦偺尨嶌偼乽The Spirits of St. Louis by Charles A. Lindbergh乿(1954擭姧)偱偁傞丅

1954擭亀僺儏乕儕僢僣傾乕徿(Pulizer Prize-Biography or Autobiography)亁傪庴徿偟偰偄傞丅

儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰偵帵偝傟偨擔杮孯曔椄偵懳偡傞媠懸偵偮偄偰丄嶨帍亀惓榑亁(2000擭5寧崋)偵丄乽儕儞僪僶乕僌偺徴寕徹尵乿偑宖嵹偝傟丄條乆側榑媍傪屇傫偩傛偆偩丅

摨帍偵偼摗壀怣彑巵偺偙傟偵懳偡傞夝愢傕宖嵹偝傟偨丅

**********

仏撿嫗帠審偲偺斾妑

曔椄傪庢傜側偄曽恓偲尵偆偲偡偖晜偐傇偺偼丄撿嫗偵偍偗傞擔杮孯偺曽恓偩丅戞侾俇巘抍挿拞搰崱挬屶拞彨偺恮拞擔婰偵乽戝懱曔椄僴僙僰曽恓僫儗僶曅抂儓儕擵儝曅晅僋儖乿偲偄偆堦愡偩丅

偙傟傪戝媠嶦攈偼乽曔椄偺懄帪張孻偺曽恓乿偲偄偆堄枴偵夝庍偟戝媠嶦偺徹嫆偲偟偨丅

偟偐偟偙偺夝庍偼擔杮岅偺暥柆傪柍帇偟偨慡偔偺岆傝(挬擔偑傛偔傗傞尵梩偺偮傑傒怘偄偲摨偠偱偡偹)偱偁傞偙偲偑愭偺搶拞栰嫵庼偺挊彂偱姰晢側偒傑偱偵柧傜偐偵偝傟偨丅恀偺夝庍偼乽搳崀暫偼晲憰夝彍屻偵捛曻偟偰丄曅抂偐傜摝偑偟偰傗傞偙偲偩乿偲丅

仏乽愴恮孭乿偺傒傪旕擄偡傞偼岆傝丅

愴屻偺擔杮偱偼擔杮暫偺曔椄偑彮側偔巰幰偑懡偄偺偼乽惗偒偰椄廁偺怞傔傪庴偗偢乿偲偟偰曔椄偵側傞偙偲傪柍棟傗傝嬛偠偨乽愴恮孭乿偺堊偱偁傝丄偦偺愑擟偼嫇偘偰孯崙庡媊幰偩偲偝傟偰偄傞偑丄儕儞僪僶乕僌擔婰傪撉傓偲偦偆偽偐傝偱偼側偄偙偲偑暘偐傞丅

側偍乽愴恮孭乿偺惉棫偼擔惔愴憟偱惔孯偑擔杮偺曔椄偵懳偟巆崜嬌傑傝側偄怞傔傪梌偊偨偙偲偵桼棃偡傞偲傕尵傢傟偰偒偨丅

仏偦傟偵懳偟偰擔杮偵傕懡彮偺媠嶦偼桳偭偨偐傕抦傟側偄偑丄婎杮揑偵偼崙嵺朄傪庣傝搳崀幰偼曔椄偵偟偨丅

仏嵟嬤丄偲偭偔偵寛拝偟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢僇儕僼僅儖僯傾偱擔杮孯偺曔椄埖偄偵娭偟懝奞攨彏傪媮傔傞慽徸偑偁偭偨偑丄斵摍暷暫偼憡庤偑擔杮孯偩偐傜偙偦惗娨偱偒偨偺偱偁傝丄庒偟揋偑暷孯側傜斵摍偼曔椄偵偝傟偢嶦偝傟偨偐傕偟傟側偄丅

偟偐傕尨崘傜曔椄偺楯栶曭巇偼愴帪崙嵺朄偱擣傔傜傟偨崌朄揑側峴堊偱偁傝丄愴摤偵彑棙偟偨孯偲偄偊偳傕丄曔椄傪偨偩偱怘傢偣傞媊柋傪堦曽揑偵晧傢偣側偄偲偄偆偺偼崌棟揑偱偁傞丅

偳偭偪偑巆媠偐側偳嫞偄崌偆媍榑偼壗偲傕嬻偟偄偑悽奅楌巎偺拞偱傕擔杮恖偺巆媠偝偼壜垽偄曽偩偲巚偆丅

弌強丗暷孯偺巆媠峴堊丗儕儞僪僶乕僌偺徴寕徹尵

http://hogetest.exblog.jp/4073498

***********

昅幰偼丄儕儞僪僶乕僌偺1944擭8寧11擔偺擔婰(忋弎)傪撉傫偱師偺傛偆側姶憐傪帩偭偨丅

戞擇師悽奅戝愴拞偼丄擔杮孯傕傾儊儕僇孯傕僆乕僗僩儔儕傾孯傕丄偦傟憡墳偵揋偵懳偟偰憡摉偵巆媠側峴堊傪峴偭偨偙偲偼娫堘偄側偄偲悇嶡偝傟傞丅偦傟偼丄愴憟偲偼揋堄傪傓偒弌偟偵偟偰柦傪搎偗偰愴偆偐傜偱偁傞丅

嶦偝側偗傟偽嶦偝傟傞偲偄偆惁嶴側愴応偱偼揋傪嶦偡偙偲偑帺暘偑惗偒傞摴偱偁傞丅揋偵懳偡傞憺埆偑嵟傕崅傑傞偺偑丄寖偟偄愴応偱偁傠偆丅

曔椄傪恖娫偲偟偰埖偆偙偲偑弌棃傞偺偑丄偍屳偄昁巰偵愴摤偟偰偄傞忬嫷壓偱偼弌棃側偄偺偼摉慠偱偁傠偆丅

彨姱傕暫巑傕嫸婥偑愴応傪巟攝偟偰偄傞丅暯忢側惛恄忬懺偵偁傞偲偼摓掙峫偊傜傟側偄丅

愴応偑銹拝偟偰偍屳偄偵怱偵梋桾偑弌偰偔傟偽丄偦偟偰丄帺孯偺桪埵側孯帠揑拋彉偑奿抜偵妋棫偝傟傟偽丄曔椄傪庴偗梕傟傜傟傞娐嫬偑弌棃偰丄曔椄偵懳偡傞懺搙偵傕梋桾偑弌偰丄廂梕偱偒傞懱惂偑偱偒傞壜擻惈偼崅偔側傞偼偢偩丅

偦偺堄枴偱丄摗壀巵摨條丄昅幰傕乽愴恮孭乿偺傒傪旕擄偡傞偼岆傝偱偁傞偲峫偊傞丅

戞擇師悽奅戝愴偵偍偄偰偼丄儖乕僘儀儖僩戝摑椞埲壓丄惌晎崅姱丄僄僗僞僽儕僢僔儏儊儞僩偐傜堦斒崙柉偵帄傞傑偱丄敀恖桪愭庡媊丄搶梞恖丄偲傝傢偗擔杮恖偼乽墡乿偲曁傑傟偰偄偨丅

儕儞僪僶乕僌偑丄噣傾儊儕僇孯偑帪偵偼栰斬偩偑丄搶梞恖偺曽偑傕偭偲傂偳偄傛偆偵尒庴偗傜傟傞噥偲婰偟偰偟偰偄傞丅偦偺峫偊偵帄偭偨宱堒偼偙偺暥復偱偼暘偐傜側偄丅帺暘懁偑丄偦傫側偵傂偳偔側偄偲丄恎傃偄偒偵峫偊傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅儕儞僪僶乕僌偑亀搶梞恖亁偲偄偭偰偄傞偑丄偦傟偼傾僕傾柉懓慡懱偵懳偡傞斵偺曃尒偱偁傝丄敀恖偼暥壔丒嫵梴偑崅偄柉懓偩偲偄偆桪墇庡媊偑業掓偟偰偄傞丅

儕儞僪僶乕僌偺傒側傜偢丄傾儊儕僇恖丄悽奅拞偵怉柉抧傪帩偮儓乕儘僢僷偺崙乆偺崙柉(敀恖)偵偲偭偰偼摉慠偺偙偲偩偭偨偵堘偄側偄丅偦傟偑尰嵼偵帄傞傑偱恖庬嵎暿偺揚攑偑惡崅偵嫨偽傟傞偙偲偵偮側偑偭偰偄傞丅

[11] 偍傢傝偵

嵟嬤偺僌儘乕僶儖壔偟偨悽奅偱偼丄帄傞偲偙傠偱丄僥儘偺婋尟偑挊偟偄偲嫟偵丄擔杮傪庢傝姫偔娐嫬傕丄壗帪愴憟偑杣敪偟偰傕偍偐偟偔側偄婋婡傪寎偊偰偄傞丅拞崙丄儘僔傾偺擇戝崙丄杒挬慛偺奜墢偵墶偨傢傞擔杮椞搚偼婋婡揑側忬嫷偵偁傞丅偙偺偲偒偵摉偨偭偰丄崱夞徯夘偟偨乽儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰乿偵婰弎偝傟偨愴憟偺幚懺傪惓帇偟偰丄擔杮偺棫応偲擔杮偑庢傞傋偒峴摦傪椻惷偵峫偊偰幚峴偵堏偡傋偒偲偒偱偁傞偲巚偆丅

愭廡丄亀愴憟偵僠儍儞僗傪梌偊傛亁僄僪儚乕僪丒儖僩儚僢僋* 墱嶳恀巌栿丂暥弔怴彂 (2017/4/20姧)偑斕攧偝傟偨丅

* 挊幰僄僪儚乕僪丒儖僩儚僢僋(Edward Nicolae Luttwak丄1942擭11寧4擔-)偼丄傾儊儕僇偺楌巎妛幰丅愱栧偼丄孯帠巎丄孯帠愴棯尋媶丄埨慡曐忈榑丅

儖乕儅僯傾偺儐僟儎恖偺壠掚偵惗傑傟丄僀僞儕傾丄僀僊儕僗偱堢偮丅儘儞僪儞丒僗僋乕儖丒僆僽丒僄僐僲儈僋僗偱妛傃丄1975擭偵僕儑儞僘丒儂僾僉儞僗戝妛偱攷巑崋庢摼丅尰嵼丄儚僔儞僩儞偵杮晹傪抲偔僔儞僋僞儞僋丄愴棯崙嵺栤戣尋媶強(CSIS)僔僯傾傾僪僶僀僓乕偱偁傞丅

愴棯娭學偺懡悢偺挊彂偑偁傝丄嵟嬤丄変偑崙偱傕朚栿弌斉偑懡偔側偭偨丅

彂柤亀愴憟偵僠儍儞僗傪梌偊傛亁偵偼僔儑僢僋傪庴偗傞偑丄嵟嬤偺変偑崙傪庢傝姫偔愴憟婋婡傗搶墷丄拞搶偺暣憟偵懳偡傞暘愅偼塻偄丅

********

乽愴棯乿偵偍偄偰丄偡傋偰偼斀懳偵摦偔丅

愴憟偱崙壠傗崙柉偑旐奞傪庴偗懕偗傞偺偼丄擔忢惗妶傗暯帪偵偍偗傞捠忢偺儘僕僢僋偲暣憟傗愴帪偵偍偗傞儘僕僢僋偑傑偭偨偔堎側傞偐傜偩丅傑偨丄偦偺偙偲傪棟夝偡傞偺偑擄偟偄偨傔偵丄旐奞偑偝傜偵奼戝偡傞偙偲偵側傞丅

嵟傕擄偟偄偺偼丄乽愴憟偱偼偡傋偰偺偙偲偑媡岦偒偵摦偔乿偲偄偆偺傪棟夝偡傞偙偲偩丅偨偲偊偽丄乽愴憟偑暯榓偵偮側偑傞乿偲偄偆恀幚偱偁傞丅愴偊偽愴偆傎偳恖乆偼旀暰偟丄恖嵽傗帒嬥偑掙傪偮偒丄彑棙偺婓朷偼幐傢傟丄恖乆偑栰朷傪幐偆偙偲偱丄愴憟偼暯榓偵偮側偑傞偺偩丅

乽暯榓偑愴憟偵偮側偑傞乿

恖乆偼丄暯帪偵偼丄嫼埿傪怺崗側傕偺偲偟偰峫偊傜傟側偄傕偺偩丅暯帪偵暯榓偵曢傜偟偰偄傟偽丄扤偐偺嫼埿偵嶯偝傟偰偄偰傕丄嬻偼惵偄偟丄壗偐偑婲偙偭偰偄傞傛偆偵偼巚偊側偄丅桭恖偲偺堸傒夛偵抶傟側偄偙偲偺曽偑廳梫偱丄嫼埿偵懳偟偰壗偺旛偊傕偟側偄丅

偮傑傝丄嫼埿偵懳偟偰崀暁偡傞傢偗偱傕丄乽愭惂峌寕傪巇妡偗傞乿偲憡庤傪嫼偡傢偗偱傕側偄丅偦偺傛偆偵壗傕偟側偄偙偲偱丄愴憟偼巒傑偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅

暯帪偵偼丄嫼埿偑娽慜偵偁偭偰傕丄傢傟傢傟偼丄乽傑偁戝忎晇偩傠偆乿偲峫偊偰偟傑偆丅

嫼埿偑懚嵼偡傞偺偵丄崀暁偟傛偆偲偼巚傢偢丄憡庤偲恀寱偵岎徛偟偰揋偑壗傪梸偟偰偄傞偺偐傪抦傠偆偲傕偣偢丄峌寕傪杊偖偨傔偺曽嶔傪楙傠偆偲傕巚傢側偄丅偩偐傜偙偦丄暯榓偐傜愴憟偑惗傑傟偰偟傑偆偺偱偁傞丅

暯帪偵偼丄扤傕旛偊偺昁梫傪姶偠側偄丅傓偟傠愴憟偵旛偊傞偙偲帺懱偑栤戣偵側傞丅偦偆偟偰峴摦偺偨傔偺弨旛偼柍帇偝傟丄儕儔僢僋僗偟偰峠拑偱傕堸傫偱偄偨曽偑傛偄丄偲偄偆偙偲偵側傝丄偦偙偐傜愴憟偑巒傑傞偺偩丅

暯榓偼愴憟偵偮側偑傞丅側偤側傜暯榓偼丄嫼埿偵懳偟偰晄拲堄偱娚傫偩懺搙傪恖乆偵傕偨傜偟丄嫼埿偑憹戝偟偰傕丄偦傟傪柍帇偡傞曽岦偵娭怱傪岦偗偝偣傞偐傜偩丅擔杮偵偲偭偰丄偦偺揟宆偑杒挬慛栤戣偩丅

杒挬慛傊偺擔杮偺懺搙

杒挬慛偼丄摿堎側惌尃偱偁傞丅摿堎側揰偲偟偰丄擇偮嫇偘傜傟傞偩傠偆丅

堦偮偼丄儕乕僟乕偺僿傾僗僞僀儖偑傂偳偄丄偲偄偆偙偲偩丅嬥惓壎偺敮宆偼杮摉偵傒偭偲傕側偄丅

傕偆堦偮偼丄杒挬慛偺孯帠娭楢偺媄弍椡偼晭傟側偄丄偲偄偆偙偲偩丅崻杮揑側堄枴偱丄擔杮傗傾儊儕僇埲忋偺掙椡傪帩偭偰偄傞丅

傕偪傠傫丄斵傜偺儈僒僀儖偼丄揾憰偝傟偰偄側偄丅傾儊儕僇傗擔杮偺儈僒僀儖偼揾憰偝傟偰偄傞偑丄偦傕偦傕敋敪偝偣傞儈僒僀儖傪揾憰偟偨曽偑傛偄偐偳偆偐偲偄偆栤戣偼丄偙偙偱偼榑偠側偄偱偍偙偆丅偲偵偐偔杒挬慛偺儈僒僀儖偼揾憰偝傟偰偄側偄偙偲偑懡偄丅

偦偺堦曽偱丄杒挬慛偼丄恖岺塹惎傪懪偪忋偘丄拞嫍棧抏摴儈僒僀儖傕敪幩偟偨丅偝傜偵抏摴儈僒僀儖傪愽悈娡偐傜傕敪幩偟偰偄傞偺偩丅儈僒僀儖偵搵嵹壜擻側妀抏摢偺敋敪幚尡傕惉岟偝偣偨丄偲尒傜傟偰偄傞丅

偟偐傕偙傟傜偡傋偰傪丄斵傜偼旕忢偵彮側偄梊嶼偱抁婜娫偵幚尰偟偰偄傞偺偩丅

傕偟擔杮惌晎偑崙撪儊乕僇乕偵丄拞嫍棧抏摴儈僒僀儖偲偦傟偵搵嵹壜擻側妀抏摢丄塅拡偵旘偽偡恖岺塹惎偺奐敪側偳傪柦偠偰傕丄偍偦傜偔擭娫偺崙杊旓埲忋偺梊嶼偲丄挷嵏丄尋媶丄奐敪偵侾俆擭傎偳偺帪娫偑昁梫偵側傞偩傠偆丅

偟偨偑偭偰丄杒挬慛偺孯帠娭楢偺媄弍幰傪晭偭偰偼側傜側偄丅斵傜偼丄懠崙偺媄弍幰偺俆攞埲忋偺惗嶻惈傪桳偟偰偄傞丄偲尵偊傞偐傜偩丅偨偲偊偽丄僀儔儞偼丄妀奐敪偵杒挬慛偺俆攞傕偺帪娫傪偐偗側偑傜丄堦敪偺妀暫婍偵昁梫側妀暔帒偝偊偮偔傝偩偣偰偄側偄丅恖岺塹惎偺媄弍傕側偄丅

梫偡傞偵丄杒挬慛偺孯帠奐敪椡偼丄嬌傔偰婋尟側堟偵払偟偰偍傝丄恀寱偵懳張偡傞昁梫偑偁傞偺偩丅

杒挬慛傊偺崀暁

巹偼愴棯壠偱偁傝丄惌帯壠偱偼側偄丅傑偟偰傗嫵巘傗杚巘偱傕側偄丅椣棟摴摽偺壙抣娤偺嫵堢偼愱栧奜偩丅偟偨偑偭偰丄巹偑擔杮惌晎偵懳偟偰尵偊傞偺偼丄乽壗傕偟側偄偺偑嵟埆偺慖戰巿偱丄埲壓偺慖戰巿偺偆偪偺堦偮傪幚峴偣傛乿偲偄偆偙偲偖傜偄偱偁傞丅

戞堦偺曽嶔偼丄乽杒挬慛偵崀暁乮僒儗儞僟乕(Surrender乯偡傞乿偲偄偆傕偺偩丅

杒挬慛惌晎偑恀偵壗傪朷傫偱偄傞偺偐傪暦偒弌偟丄宱嵪惂嵸傪偡傋偰夝彍偡傞丅慶崙傊偺挬慛憤楢偺憲嬥偵懳偡傞惂尷傕夝彍偟丄嬥堦懓傪嶿偊傞攷暔娰傪昞嶲摴偵寶偰丄杒挬慛偵嵟傕旤偟偄戝巊娰傪寶偰偝偣傞丅

戙傢傝偵丄擔杮惌晎偼丄杒挬慛偵俆侽侽僉儘埲忋偺幩掱傪帩偮儈僒僀儖偺奐敪傪巭傔偰傕傜偆丅俆侽侽僉儘埲忋偺幩掱偺儈僒僀儖偼丄崙嵺揑側乽儈僒僀儖媄弍娗棟儗僕乕儉乿(MTCR丗Missile Technology Control Regime)偱偺惂尷偺懳徾偲側偭偰偄傞丅傑偨偦傟偩偗偱側偔丄偙傟偼丄岾偄側偙偲偵嬼慠偵傕丄挬慛敿搰偺旕晲憰抧懷偐傜壓娭傑偱偺嫍棧偲摨偠側偺偩丅

偙傟偼丄杒挬慛偵懳偡傞惂嵸傪偡傋偰夝彍偟丄斵傜偵柤梍傪梌偊丄崙壠偲偟偰偺斵傜偺懚嵼傪擣傔傞偙偲偱丄俆侽侽僉儘埲忋偺幩掱偺儈僒僀儖偺嫼埿傪庢傝彍偔丄偲偄偆摴偩丅

杒挬慛傊偺愭惂峌寕

師偺曽嶔偼丄乽杒挬慛傪峌寕偡傞乿偲偄偆傕偺偩丅偟偐傕偙傟偼丄愭惂峌寕(僾儕僄儞僾僥傿僽丒僗僩儔僀僋丗preemptive strike/attack乯偱側偗傟偽側傜側偄丅妀娭楢巤愝傪摿掕偟偮偮丄偦傟傜偡傋偰傪攋夡偡傞偺偱偁傞丅

偨偲偊偽丄僀儔儞偺妀奐敪偺嫼埿偵嶯偝傟偰偄傞僀僗儔僄儖偼丄愭惂峌寕擻椡傪帩偭偰偄傞丅僀僗儔僄儖偑愭惂峌寕偡傞応崌偼丄媀幃揑側偙偲偼堦愗敳偒偵丄偨偩幚峴偡傞偺傒偩丅偟偐傕斵傜偼丄傾儊儕僇偲堘偭偰嬻敋偩偗傪梡偄傞傢偗偱偼側偄丅嬻偲棨偐傜摨帪偵峌寕傪峴偆偺偱偁傞丅

傕偟僀僗儔僄儖偺庱憡偑丄乽僀儔儞偑妀峌寕傪峴偄偦偆偩乿偲偄偆曬崘傪庴偗偨傜丄懄嵗偵嬻偲棨偐傜峌寕傪奐巒偡傞丅偟偐傕丄桳恖婡偲儈僒僀儖傪巊偆偺偩丅儈僒僀儖傕丄抁嫍棧儈僒僀儖偲挿嫍棧儈僒僀儖偺椉曽傪巊偆丅

傾儊儕僇偼丄OPLAN(乮OPLAN 5027偲偼丄杒挬慛偺怤峌傪憐掕偟偨暷崙偲娯崙偺杊塹嶌愴寁夋)偲偄偆娯崙偲偺崌摨墘廗偱丄杒挬慛偺妀巤愝傊偺峌寕傪憐掕偟偨孭楙傪峴偭偰偄傞偑丄偄偢傟偵偣傛丄杒挬慛偑妀抏摢傪儈僒僀儖偵搵嵹偟偨傜丄偦偺帪揰偱姰慡偵庤抶傟偩丅

偙偙偱妎偊偰偍偐側偗傟偽側傜側偄偺偼丄杒挬慛偺儈僒僀儖偼丄怤擖偺寈崘偑偁傟偽懄嵗偵敪幩偝傟傞僔僗僥儉乮LOW丗Lock on Work?乯偵側偭偰偄傞偐傕偟傟側偄丄偲偄偆揰偩丅偙偺僔僗僥儉偱偼丄傾儊儕僇偺峲嬻婡傗儈僒僀儖偑怤擖偟偰偔傟偽丄杒挬慛懁偺暫巑偑帺摦揑偵敪幩儃僞儞傪墴偡偙偲偵側傞丅

LOW偲偼丄儗乕僟乕偐傜偺寈崘偵懄嵗偵斀墳偡傞偙偲傪堄枴偡傞丅斵傜偼丄偦偺寈崘傪暦偄偨搑抂偵儃僞儞傪墴偡偺偩丅偦偆側傞偲丄杒挬慛傪峌寕偡傞偙偲帺懱偵戝偒側儕僗僋偑敽偆丅

傕偟杒挬慛傪杮婥偱峌寕偡傞偺偱偁傟偽丄嬻偐傜偩偗偱側偔抧忋偐傜偺巟墖傕昁梫偩丅抧忋偵梫堳傪攝抲偟偰丄儈僒僀儖傪儗乕僓乕側偳偱桿摫偟側偗傟偽側傜側偄偐傜偩丅偮傑傝乽尰応偺暫巑乿偑昁梫偲側傞偺偱偁傝丄儈僒僀儖偺拝抏屻傕丄峌寕栚昗偑娫堘偄側偔攋夡偝傟偨偐傪妋擣偡傞昁梫偑偁傞丅儈僒僀儖偑拝抏偟偰傕丄敋敪偵傛傞墝傗儂僐儕偑棊偪拝偔傑偱幨恀嶣塭偼晄壜擻偱偁傝丄攋夡昡壙偑抶傟傞偺偱丄尰応偺恖堳偑昁梫偵側傞偺偩丅偦偺偨傔偵偼丄杒挬慛撪偵壗傜偐偺曽朄偱恖堳傪梊傔怤擖偝偣偰偍偒丄栚昗傪攃埇偟偰偍偐側偗傟偽側傜側偄丅

娯崙偼丄偦偆偟偨擻椡傪帩偭偰偄傞偲偝傟傞偑丄傕偟偦偆側傜丄嶌愴姼峴偺嵟傕椙偄僞僀儈儞僌偼丄崱栭丄傕偟偔偼柧斢偲偄偆偙偲偵側傞丅偟偐偟丄偄偔傜擻椡偑偁偭偰傕丄偦傟傪巊偆乽堄巙乿偑側偗傟偽丄擻椡偼壗偺堄枴傕側偝側偄偺偱偁傞丅

乽傑偁戝忎晇偩傠偆乿偑愴憟傪彽偔

擔杮崙柉傕丄侾俋係俆擭埲棃丄懠崙傗懠柉懓偑愴憟偺斶寑偵尒晳傢傟偰偒偨偙偲傪栚寕偟偰偒偨偼偢偩丅

奨偑擱傗偝傟丄懡偔偺恖娫偑嶦偝傟丄巕嫙傕嶦偝傟偨偺偩丅偦傟傜偡傋偰偺働乕僗偑側偤敪惗偟偨偐偲尵偊偽丄摉帠幰偨偪偑丄乽傑偁戝忎晇偩傠偆乿乮it will be all right乯偲巚偭偰偟傑偭偨偐傜偩丅

恖娫偲偄偆偺偼丄暯帪偵偁傞偲丄偦偺忬懺偑偄偮傑偱傕懕偔偲姩堘偄傪偡傞丅偙傟偼柍棟傕側偄偙偲偩偑丄偩偐傜偙偦丄愴憟偑敪惗偡傞丅側偤側傜丄斵傜偼丄崀暁傕偣偢丄揋傪攦廂傕偣偢丄桭岲崙傊偺墖彆傕偣偢丄愭惂峌寕偱揋偺峌寕椡傪扗偆偙偲傕偟側偐偭偨偐傜偱偁傞丅偮傑傝丄壗傕偟側偐偭偨偐傜愴憟偑婲偒偨偺偩丅

偄傑杒挬慛偵娭偟偰惗偠偰偄傞偺偼丄傑偝偵偙偺傛偆側忬嫷偩丅

傾儊儕僇偼丄杒挬慛偺妀奐敪偺慾巭偵娭偟偰壗傕偟偰偄側偄丅傾儊儕僇偩偗偱偼側偄丅懠偺惣懁彅崙傕丄拞崙傕丄儘僔傾傕丄壗傕偟偰偄側偄丅

偝傜偵杒挬慛偼丄妀暫婍偲抏摴儈僒僀儖傪曐桳偟丄娯崙傪捈愙嫼偐偟偰偄傞偺偵丄娯崙帺恎傕壗傕偟偰偄側偄丅斵傜偼丄杒挬慛偵懳偟偰梷巭偝偊傕偟偰偄側偄偺偩丅

娯崙偼丄杒挬慛偵壗搙傕峌寕偝傟偰偄傞偺偵丄斀寕偝偊偟偰偄側偄丅娯崙偺彛夲娡乽揤埨乿偺捑杤帠審偱傕丄扤傕偄側偄曽岦偵朇寕偟偨偩偗偩丅

梫偡傞偵丄娯崙偼丄杒挬慛偺嫼埿偑尰偵懚嵼偡傞偺偵丄壗傕峴偭偰偄側偄丅乽崀暁乿傕丄乽愭惂峌寕乿傕丄乽梷巭乿傕丄乽杊塹乿傕偣偢丄乽傑偁戝忎晇偩傠偆乿偲偄偆懺搙側偺偩丅

偙傟偼丄塉偑崀傞偙偲偑暘偐偭偰偄傞偺偵丄乽崱偼惏傟偰偄傞偐傜乿偲偄偆棟桼偩偗偱丄嶱傪帩偨偢偵奜弌偡傞傛偆側傕偺偩丅偲偙傠偑丄偙偺傛偆側懺搙偑丄寢壥揑偵愴憟傪堷偒婲偙偟偰偒偨偺偱偁傞丅

弌強丗暥弔僆儞儔僀儞丂墱嶳恀巌巵偺亀愴憟偵僠儍儞僗傪梌偊傛亁(栿幰)偺徯夘暸

https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0425/bso_170425_4254563723.html

栿幰夝愢

抧惌妛傪塸崙偱妛傫偩----(墱嶳恀巌巵偺僽儘僌)

http://geopoli.exblog.jp/

僞僀僩儖偱偡偑丄偙傟偼傕偲傕偲侾俋俋俋擭偵儖僩儚僢僋帺恎偑僼僅乕儕儞丒傾僼僃傾乕僘帍偵敪昞偟偨榑暥偺僞僀僩儖偐傜尦偵側偭偰偍傝傑偟偰丄寛偟偰乽愴憟傪偟傠乿偲偄偆傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅

偡偱偵娙扨側彂昡傪偍彂偒偵側偭偰偄傜偭偟傖傞曽傕婥偯偄偰偍傝傑偡偑丄偙偺恀堄偼乽夘擖偡傞偲愴憟偑挿堷偔乿偲偄偆丄偄傢偽乽愴憟晄夘擖榑乿偱偁傝傑偟偰丄偦偺柕愭偼NGO傗崙楢側偳偺愴憟偺摉帠幰偱偼側偄乽戞嶰幰乿偵岦偗傜傟偰偍傝傑偡丅

偲偙傠偑偁傑傝偵傕擔杮岅斉偺僞僀僩儖偑巋寖揑側偣偄偐丄偡偱偵弌斉幮偺曽偵偼敪攧慜偐傜乽偍慜傜偼側傫偮乕僞僀僩儖偺杮弌偡偮傕傝偩両偗偟偐傜傫両乿偲偺偍搟傝偺揹榖偑偁偭偨偲偐丅

挬慛敿搰忣惃偑偒側廘偔側偭偰偄傞揰偱丄杮彂偺戞俆復偺乽杒挬慛榑乿偼寢壥揑偵幚偵僞僀儉儕乕側傕偺偲側偭偰偍傝傑偡偑丄偁偲偑偒偵傕彂偒傑偟偨偲偍傝丄偡偱偵僀儞僞價儏乕偼嶐擭侾侽寧敿偽偵峴傢傟偰偍傝傑偟偰丄偦偺帪偵岅偭偰偄偨撪梕傪曇廤偟偨傕偺偱偡丅

慡懱揑偵偼偡偱偵敪昞偟偨榑暥乮俀復乯偺傎偐丄僀儞僞價儏乕傪拞怱偵峔惉偟偰偍傝傑偡偑丄島墘榐側偳傕嶲峫偵偟偰偍傝傑偟偰丄儖僩儚僢僋偺愴棯壠偲偟偰偺乽悽奅娤乿乮worldview乯傪偠偭偔傝斺業偟偰傕傜偆偙偲傪擮摢偵偍偄偰峔惉偟偰傕傜偄傑偟偨丅

僀儞僞價儏乕偺暥帤婲偙偟帺懱偼嶐擭偺侾俀寧偺帪揰偱廔偊偰偍傝傑偟偨偺偱丄巹偼偦偺撪梕傪偡偱偵朰傟偰偄傞晹暘傕偁偭偨偺偱偡偑丄曇廤抜奒偱偁傜偨傔偰撉傒捈偟偰婥偯偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅

偦傟偼儖僩儚僢僋偑怺崗側僩僺僢僋傪岅偭偰偄傞嵟拞偵丄偪傚偔偪傚偔乽僱僞乿傪搳擖偟偰偔傞丄偲偄偆偙偲偱偡丅

偡偱偵偍撉傒偵側傜傟偨曽偼偍婥偯偒偱偟傚偆偑丄嬥惓壎偺僿傾僗僞僀儖偵尵媦偟偰偄傞売強傗丄儂儖僽儖僢僋偵懳偡傞旾揝偺榖丄偦傟偵CNN偺傾儞僇乕偵懳偡傞堄尒側偳丄杮婥側偺偐忕択側偺偐傕傢偐傜側偄傛偆側僐儊儞僩傪掕婜揑偵巊偭偰偔傞偺偱偡丅

屄恖揑偵嵟傕婥偵擖偭偰偄傞復偼丄側傫偲偄偭偰傕儖僩儚僢僋偺愴棯榑偺恄悜傪愢柧偟偨戞俇復偐傜戞俈復偵偐偗偰偱偟偰丄偙偺愴棯偺儊僇僯僘儉偺愢柧偑嵟傕偟偭偔傝偒偨偲巚偭偰偍傝傑偡丅

傕偪傠傫惗乆偟偄愴棯榑偺媍榑偱偁傞偨傔偵丄偐側傝偺媍榑傪姫偒婲偙偟偦偆側撪梕偱偡偑丄偁偲偑偒偵傕彂偄偨偲偍傝丄偙偺杮偺庡娽偼丄撉幰偵抦揑挧愴傪撍偒偮偗偰峫偊偝偣傞偲偄偆揰偵偁傞偲巚偄傑偡丅

戞俀復傪偺偧偗偽丄慡斒揑偵偼岅傝尵梩偱偱偒偰偄傞偺偱撉傒傗偡偄偼偢偱偡丅偤傂愴棯壠偺悽奅娤傪枴傢偭偰偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅

*********

埲壓丄杮彂偺撉幰彂昡(Amazon僒僀僩[僩僢僾僇僗僞儅乕儗價儏乕])

媽儐乕僑撪愴丄儖儚儞僟撪愴丄僔儕傾撪愴偲偄偭偨暣憟偵偍偄偰丄幚偼乽椙怱乿傗乽惓媊姶乿傗乽恖摴揑攝椂乿偵傕偲偯偔崙楢傗NGO傗懠崙偵傛傞拞搑敿抂側乽夘擖乿偑丄乽愴憟乿傪廔傢傜偣傞偺偱偼側偔丄乽愴憟乿傪挿堷偐偣偰偄傞乗乗儖僩儚僢僋巵偼偙偆抐尵偟傑偡丅偩偐傜偲偄偭偰乽愴憟乿傪彠椼偟偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅乽愴憟乿傪柍棟偵乽掆愴乿偝偣偰傕丄乽愴憟偺壩庬傪搥寢偡傞乿偩偗偩偲偄偆帠幚傪巜揈偟偰偄傞偩偗側偺偱偡丅乽杮摉偺暯榓偼丄愴憟偺摉帠幰帺恎偑愴憟傪寫傓傎偳丄揙掙揑偵愴偭偨屻偱側偗傟偽朘傟側偄乿偲丅

乽擄柉巟墖偑擄柉傪塱懕壔偝偣傞乿乽崙嵺慻怐傗NGO偼暣憟傪價僕僱僗偵偟偰偄傞乿乽孯帠椡偱偼側偔摨柨娭學偑偡傋偰傪惂偡乿側偳丄杮彂偼巹偨偪偑尒岆傝偑偪側乽愴憟乿偲乽暯榓乿偺尒曽傪惓偟偰偔傟傑偡丅傑偨丄乽暯榓偺偨傔偵偙偦愲妕偵晲憰恖堳傪忢挀偝偣傠乿乽擔杮偺乽偁偄傑偄偝乿偑拞崙偺岆夝傪惗傓乿乽杒挬慛偺妀丒儈僒僀儖擻椡傪晭傞側乿乽擔杮偑崙楢忢擟棟帠崙偵側傞旈嶔乿偲偄偭偨擔杮偵懳偡傞嬶懱揑側採尵傕枮嵹偱偡丅尰戙偺乽愴憟乿偲乽暯榓乿傪峫偊傞嵺偺昁撉彂偱偡丅

*********

挊幰偼乽愴憟偑暯榓傪傕偨傜偡丄暯榓偑愴憟傪傕偨傜偡乿偲庡挘偟丄乽拞搑敿抂側暯榓榑幰乿偺夘擖偑偐偊偭偰抧崠傪傕偨傜偟偰偒偨悢乆偺嬶懱椺傪嫇偘傑偡丅儐乕僑暣憟丄儖儚儞僟丄僷儗僗僠僫丄偦偟偰挬慛敿搰丅崙楢傗NGO側偳偺奜晹惃椡偑堦愗夘擖偣偢偵戝偒側暣憟偑婲偙偭偰傕偦傟傪曻偭偰偍偄偨曽偑丄偳偺傒偪抧崠偺傛偆側忬懺偼惗傑傟傞傕偺偺丄暣憟偼抁婜揑偵廔傢傝暯榓偑憗婜偵朘傟偰偄傞偲偄偆丄旂擏側尰幚傪巜揈偟傑偡丅挊幰偼慞埆榑偼敳偒偵偟偰偦傟偑悽偺拞偺尰幚側偺偩偲慽偊傑偡丅

偍偦傜偔乽暯榓庡媊幰乿偨偪偼挊幰偺庡挘傪愨懳偵擣傔側偄偱偟傚偆丅巹帺恎丄挊幰偺庡挘偺慡偰傪巟帩偡傞偮傕傝偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄乽恖摴巟墖乿偲偄偆暦偙偊偺偄偄尵梩偑旘傃岎偄偑偪側崙嵺幮夛偱尒偊側偔側傝偑偪側侾偮偺懁柺傪挊幰偼偁傞掱搙偼惓妋偵尵媦偟偰傞傛偆偵傕巚偊傑偡丅偦偟偰丄乽暯榓偑愴憟傪傕偨傜偡乿偺偼壗傕暣憟抧堟偵懳偟偰奜晹偑夘擖偡傞偐斲偐偲偄偆栤戣偩偗偱偼側偄偲挊幰偼尵偄傑偡丅暯榓儃働偟偰嫼埿傊偺寈夲怱傪幐偭偨傝孯帠椡偺堐帩傪朰傟偰偟傑偭偨恖偨偪偵傕愴憟偺斶寑偑廝偄偐偐傞偲尵偄丄戙昞椺偲偟偰擔杮傪嫇偘偰偄偰丄偙傟偼擔杮恖偺巹偵偲偭偰偼帹偺捝偄榖偱偟偨乮偦偟偰偦傟傛傝傕偝傜偵崜偄椺偑娯崙偩偲挊幰偼尵偄傑偡乯丅

乽愴憟偑媡偵暯榓偺憗婜幚尰傪懀偡乿偲偄偆巜揈偲暲傫偱傕偆侾偮丄挊幰傪桳柤偨傜偟傔偰傞傕偺偲偟偰乽媡愢偺榑棟乿偑偁傝傑偡丅乽崙偲偄偆傕偺偼扨偵宱嵪椡傗孯帠椡傪怢偽偣偽懠崙偵懳偟偰桪埵偵側傟傞偲偄偆扨弮側傕偺偱偼側偄丅偳偙偐偺崙偑戜摢偡傟偽偦傟傪嫼埿偵姶偠傞廃曈彅崙偼屳偄偵寢懇偟崌偭偰懳峈偟傛偆偲偡傞偨傔丄戜摢偡傞偙偲偑偐偊偭偰帺崙傪媷抧偵捛偄傗傞偙偲傕偁傞乿偲偄偆偺偑巵偺桳柤側乽媡愢偺榑棟乿偱偡丅巵偼媡愢偺榑棟傪棟夝偣偢岆偭偨戜摢傪偟偰傞戙昞揑側崙偑戞侾師戝愴慜偺僪僀僣偱偁傝尰嵼偺拞崙偩偲尵偄傑偡丅媡愢偺榑棟偵偮偄偰偼婛偵挊幰偺杮偱壗搙傕徯夘偝傟偰偒偨偙偲偱偡偑丄杮彂偱偼怴偨偵僼傿儕僺儞偺摦岦暘愅傗擔杮偼愲妕偵恖堳傪攝抲偡傋偒偩偲尵媦偡傞傛偆偵側偭偨偲偙傠側偳丄乽傾僢僾儘乕僪乿偟偨婰弎傕偁傞偨傔懠偺杮傪撉傫偩恖偵偲偭偰傕撉傓壙抣偑偁傞傛偆偵巚偄傑偡丅

*******

挊幰偼慞埆榑傪攔偟偁偔傑偱媞娤揑偵愴憟傪暘愅偟傛偆偲偟偰偄偰丄傑傞偱棟宯偺尋媶幰偺傛偆側偺偵丄奺崙偺崙柉惈傪寉傫偠偰傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅傓偟傠奺崙偺崙柉惈傕堦偮偺曄悢梫場偲偟偰暘愅偟偰傞傛偆偵尒偊傞偲偙傠偑嫽枴怺偄偲巹偼姶偠傑偟偨丅

偙偺杮偵寵埆姶傪妎偊傞恖偼偒偭偲懡偄偱偟傚偆偟丄暯榓偲恖岥尭偺憡娭惈偵偮偄偰偺挊幰偺峫偊曽側偳丄巹帺恎傕媈栤偵姶偠傞揰偼偁傝傑偟偨偑丄慞埆偱崙嵺忣惃傪岅傞偙偲偑懡偄擔杮恖偵偲偭偰偼慡偔堘偭偨帇揰傪採嫙偟偰偔傟傞杮偱偁傞偙偲偩偗偼娫堘偄側偄偲巚偄傑偡丅

******

亀僠儍乕儖僘丒儕儞僪僶乕僌擔婰亁忋姫偺戞堦復亀戝塸掗崙丄榁偄偨傝亁傪撉傓偲丄挊幰僄僪儚乕僪丒儖僩儚僢僋偑乽暯榓偑愴憟偵偮側偑傞乿偲偄偆僼儗乕僘偑傄偭偨傝偲摉偰偼傑傞丅

摉帪偺塸崙傗僼儔儞僗偑戞堦師戝愴屻丄僪僀僣丒僸僩儔乕惌尃偺杣嫽偵懳偟偰丄壗傜婋婡姶傪帩偨偢丄壗傜僪僀僣偺尰幚偺曄壔偵娭偡傞忣曬傪摼傛偆偲偟側偐偭偨丅塸崙傕僼儔儞僗傕憡曄傢傜偢怉柉抧傪嶏庢偟懕偗傞懱惂傪堐帩偡傞偙偲偵傛偭偰丄懩柊傪傓偝傏偭偰偄偨丅塸崙丒僼儔儞僗偲僪僀僣偺娫偵孯帠椡晄嬒峵偑偳傫偳傫奼戝偡傞偵帄偭偰偄傞忣嫷傪擣幆偟偰偄側偐偭偨丅偩偐傜丄戞堦復亀戝塸掗崙丄榁偄偨傝亁偼揑妋側昞尰偱偁傞丅

儕儞僪僶乕僌偼戞擇師戝愴慜偺1936擭偲1938擭偺擇夞偺僪僀僣朘栤偱尰抧偺峲嬻婡惗嶻忬嫷傪尒偰丄嫼埿傪姶偠丄壗偲偐偦傟傪塸崙丒僼儔儞僗偺庱擼晹偵揱偊丄斵傜傪妎惲偝偣丄愴憟偵帄傜偸傛偆僪僀僣偲偺桭岲娭學傪帩偨偣傛偆偲搘椡偟偰偄偨偐偑暘偐傞丅偙偺偙偲偼丄曣崙暷崙偱偼僸僩儔乕傊偺嫤椡幰偲偟偰儖乕僘儀儖僩惌尃懁側偳偵尒傜傟峌寕傕偝傟偨丅

儕儞僪僶乕僌偑戞擇師戝愴傊偺乽嶲愴斀懳乿妶摦傪丄擔杮偺恀庫榩峌寕偵傛傞暷崙偺愰愴晍崘傑偱偮偯偗偨偺偼丄傕偆堦偮斵偺戝偒側怣擮偑偁偭偨丅偦傟偼丄乽師戙傪扴偆庒幰偨偪傪愴憟偱將巰偵偝偣偰偼側傜側偄乿偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟偼斵偺擔婰偺拞偱傕悢夞孞傝曉偝傟偰婰偝傟偰偄傞丅

儕儞僪僶乕僌偵偮偄偰偼丄乽儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰乿偺栿幰丒怴彲揘晇巵偑壓姫偺嵟屻偵乽栿幰偁偲偑偒 乿傪婰偟偰偄傞丅怴彲巵偺儕儞僪僶乕僌偵婑偣傞恊垽偺怺偝傪娙寜偵婰偟偰偄傞丅

姼偊偰昅幰偑懯暥傪彂偔偙偲傪巭傔偰丄嵟屻偵乽栿幰偁偲偑偒乿庡梫晹暘傪埲壓偵揧晅偡傞丅

昅幰傕杮彂傪撉傫偱怴彲巵偲摨條偺姶奡傪帩偭偨丅

栿幰偁偲偑偒 怴彲揘晇

*****

杮柤丗怴彲揘梇(1921/10/28 – 2006/1/10)偼丄擔杮偺東栿壠丄傾儊儕僇暥妛幰丄僕儍乕僫儕僗僩丄曇廤幰丅

傾儊儕僇崌廜崙僒儞僼儔儞僔僗僐惗傑傟丄嶳岥導娾崙巗偑杮愋丅1943擭妛搆摦堳偵傛傝惵嶳妛堾塸暥壢傪孞傝忋偘懖嬈丄搶嫗怴暦奜曬晹嬑柋偲側傝丄愴帪壓偺奜柋徣丄愴屻偺GHQ傪扴摉丄1953擭偵僴乕儅儞丒僂僅乕僋偺亀働僀儞崋偺斀棎亁偺東栿傪忋埐偟儀僗僩僙儔乕偲側傞丅1957擭弌斉晹嬑柋偲側傝乽廡姧搶嫗乿扴摉丄1960擭偺摨帍攑姧偲偲傕偵杮幮曇廤埾堳丅挬梉姧偺僐儔儉傪幏昅丄1968擭偵戅幮丅

戝嵢彈巕戝妛抁婜戝妛晹嫵庼偵廇擟屻丄悢懡偔偺塸暷偺彫愢丄僲儞僼傿僋僔儑儞傪東栿丅摿偵僽儔僀傾儞丒僼儕乕儅儞僩儖偺嶌昳偑懡偄丅僕儑乕僕丒僆乕僂僃儖尨嶌亀堦嬨敧巐擭亁偼1984擭偵儀僗僩僙儔乕偲側傞丅

1992擭丄栿彂偺偁偲偑偒傪廤傔偨亀偁傞東栿壠偺嶨婰挓亁傪姧峴偟丄戝廜暥妛尋媶徿傪庴徿偟偨丅

弌強丗僂傿僉儁僨傿傾

*****

傑偩幍丄敧嵨崰偺傾儊儕僇偱巹偨偪彮擭偺傾僀僪儖偲偄偊偽丄楢嵹寑夋偺僞乕僓儞丄儂乕儉儔儞墹偺儀乕僽丒儖乕僗丄偦偟偰噣嬻偺塸梇噥儕儞僨傿偩偭偨丅偦偺儕儞僨傿偵嵞傃弰傝崌偆偺偼擔巟帠曄丄擔暷愴憟丄擔杮愯椞傪嫴傫偱傎傏巐廫擭屻偵姧峴偝傟偨乽儕儞僪僶乕僌戞擇師戝愴擔婰乿偺東栿偵偍偄偰偩丅挿抝桿夳偺斶塣偵傕傔偘偢旔擄愭偺儓乕儘僢僷偱偣傔偓崌偆楍嫮偺娫傪墲棃偟偮偮愴憟杊巭偺搑傪柾嶕偟丄偟偐傕嶲愴斀懳偺怣擮傪娧偄偨偽偐傝偵斀媡幰屇偽傢傝偺媡嫬偵棫偨偝傟傞傗弌張恑戅偵偗偠傔傪偮偗傞塸梇偺寜偄愴偄曽偵丄巹偼姶摦偟偨丅偦傟偐傜嶰廫擭屻偺崱擔丄懳傾僼僈儞愴憟偑撪奜偵偼傜傓暋崌揑側婋偆偝偺恀扅拞偱丄懱惂撪偺堎媍怽棫幰(dissenter:懱惂側偳傊偺斀懳幰)偲偟偰椶帡偺懱尡傪偟偨噣執戝側捁恖噥偺塸抦偵帹傪孹偗偰傒傛偆偠傖側偄偐偲憡惉偭偨傢偗偱偁傞丅

偙偺朿戝側擔婰偺掙偵棳傟傞偺偼丄愜偵怗傟偰孞傝曉偝傟傞乽帪戙偺崙壠傪扴偆傋偒庒偄恖嵽傪將巰偵偝偣傞側乿偲偄偆惌帯尃椡傊偺寈崘丄愴憟娤偩丅戞堦師悽奅戝愴偱嶲愴斀懳傪彞偊偨晝恊偺榑朄傪摜廝偟偨傕偺偱偁傝丄偦偺偨傔偵晝恊偑嵙愜偟偨偺傪彸抦偟側偑傜丄姼偊偰偦偺換傪摜傓偙偲傪帿偝側偐偭偨婃屌堦揙偝丅巎忋嵟嫮偺尃椡幰儖乕僘儀儖僩戝摑椞偲搉傝崌偭偨嵺傕崢偼堷偗側偐偭偨丅乽偁偺庒憁偺梼傪傊偟愜偭偰傗傝偨偄乿偲丄戝摑椞偼懁嬤偵偙傏偟偨傎偳偩偲偄偆丅

偲偄偭偰儕儞僪僶乕僌偼堦杮憚偺愴憟斀懳榑幰丄旕愴庡媊幰偩偭偨偺偱偼側偄丅巜摫幰偑惌帯揑幆尒丄奜岎弍丄椡偺嬒峵傪恠偔偟偰傕愴憟傪杊巭偟摼側偐偭偨応崌偼傗傓傪摼側偄偲峫偊傞丅媍夛偑愰愴晍崘傪彸擣偟偨埲忋丄堦孯恖偲偟偰嵟崅巌椷姱偺戝摑椞偵暈偡傞偺偼摉慠偲妎屽偟丄嵟慜慄傊偺弌摦傪巙婅偡傞偺偱偁傞丅

擔婰偼摉帪偺媶嬌暫婍偱偁傞峲嬻婡偺嫲傞傋偒攋夡椡傪梊抦偡傞幰偺愴憟娤傪幉偵(廔愴帪偺擔撈椉崙偵壛偊傜傟偨戝検嶦滳偺徟搚敋寕偼曬暅揑僥儘埲奜偺壗傕偺偱傕側偐偭偨偑)丄儕儞僨傿偺崱側偍捠梡偡傞暥柧巎娤丄柉庡庡媊斸敾丄慻怐榑(孯姱椈丄夛幮娗棟偺暘愅)丄恖暔昡丄戝嬊娤丄儕乕僟乕憸側偳偺戝強崅強偐傜憖廲弍丄朻尟丄帺慠娤丄壢妛丄壠懓丅巕堢偰曽丄桭垽丄婋婡偺張偟曽偵帄傑偱偺徣嶡偑寈嬪傑偠傝偵擹弅偝傟偰偄傞丅

偦傟偑傢偢偐嶰廫幍嵨偐傜敧擭娫偺嶻暔偩偲偄傢傟傞偲丄偦偺憗偄恖娫揑惉弉偵嬃偐偞傞傪偊側偄丅偲摨帪偵撉幰偼偦偙偱傾儊儕僇揑帒幙偺嵟椙偺晹暘乗乗棟惈丄惤幚丄桬婥丄棪捈偝丄帺晧怱丄峴摦椡丄僶儔儞僗姶妎丄抦揑岲婏怱丄妋屌偨傞巰惗娤乗乗偺懱尰幰傪尒偰偲傟傞偼偢偩丅椺偊偽乽偐偭偰憖廲偼媄弍偩偭偨偺偵崱偼壢妛偩乿偲扱偔偲偒丄峲嬻婡偺彨棃傪尒悩偊偨旘桇揑敪払偲丄幚偼偦傟偵媡峴偡傞嬻嫲傠偟偝偲偺擇廳惈傪岅偭偰偄傞偺偩偲傢偐傞偩傠偆丅

儕儞僨傿偑擔榐偲偟偰嵦梡偟偨擔婰宍幃偑寢壥揑偵傕偭偲傕惛嵤傪曻偮偺偼儖乕僘儀儖僩戝摑椞偲偺妋幏丄撿懢暯梞偱偺惁嶴(偣偄偝傫)側幚愴嶲壛傪婰榐偟偨偔偩傝偱偁傞丅斸敾惃椡(堎媍怽棫)偺懚嵼偙偦柉庡庡媊偺惗柦偱偁傞偺偵斵傜傪搻挳丄娔帇偡傞戝摑椞偺惌帯庤朄偼乽敿柉庡庡媊丄敿撈嵸偩乿偲寛傔偮偗傞丅柉庡庡媊崙壠偩傠偆偲丄堦偮娫堘偊傟偽慡懱庡媊揑寈嶡崙壠偵揮壔偟偐偹側偄偲偄偆偙偲側偺偩丅巟攝懱惂忋憌晹(establishment)偲恊岎偺怺偄挊柤恖偑寉乆偵岥偵偡傋偒抐掕偱偼側偐偭偨傠偆丅

偦傟偐傜榋廫堦擭屻偺尰帪揰偱嫟榓搣曐庣攈偺僽僢僔儏惌尃偑僥儘懳嶔傪弬偵搻挳丄娔帇丄梊杊峉懇傪擔忢壔偝偣傞偛帪悽傗丄堎媍怽棫偺惡傪晻偢傞傛偆側庡棳儅僗儊僨傿傾偺嫰滍偲偐偼丄偄偭偨偄壗傪暔岅偭偰偄傞偺偩傠偆偐丅堎媍怽棫偼丄噣怷偺惗妶幰噥僜儘乕埲棃偺寬慡側揱摑偩偭偨偼偢偱偁傞丅

撿懢暯梞偱偺幚愴婰偼丄擔婰埲奜偺昞尰宍幃偱偼偦偺儕傾儕僥傿傪嵞尰偡傞偺偑偄偐偵擄偟偄偐傪嫵偊傞偑丄偦傟偼嵟傕堿嶴側愴応偱婲偙偭偨堎忢側弌棃帠偺扨側傞嵞榖偱偼側偄偙偲偼抐傞傑偱傕側偄丅偙偺恎偺栄偺傛偩偮巹婰偼擇廫堦悽婭偺峴曽傪柾嶕偡傞巹偨偪傑偱捛偄偐偗丄愴憟傗嬊抧暣憟偑攠夘偡傞巆媠峴堊(atrocities)傪捈帇偡傞傛偆媮傔偰巭傑偸儊僢僙乕僕偲側偭偰偄傞偺偩丅儌儞僥乕僯儏偩偐償僅儖僥乕儖偩偐偑尵偆傛偆偵丄恖娫偼愴偊偽偄偔傜偱傕巆媠偵側傟傞傕偺偩偲偡傞側傜丄偦偺楢嵔偼偳偆偡傟偽抐偪愗傟傞偩傠偆偐丅恖偺惗偲巰傪懜尩帇偡傞偙偲偩偲儕儞僨傿偼摎偊傞丅偦傟偼1990擭戙偺屻敿偐傜巒傑偭偨巆媠峴堊傪斊嵾偲尒側偡崙嵺揑側棳傟偵堷偒宲偑傟偰偄偔丅

偵傕偐偐傢傜偢丄僽僢僔儏惌尃(僕儑乕僕丒W丒僽僢僔儏----懅巕丄戞堦婜2001擭侾寧乣)偼宨婥屻戅丄拞娫慖嫇傪堄幆偟偰偐丄擇掟対廵偲偄偆惌帯庤朄偱曬暅楢嵔偺奼戝偲偄偆嫇偵弌偨丅岥乆偵儕儞僨傿偲摨偠偔乽恖嵽偺將巰偵偼偝偣側偄乿偲尵偄側偑傜丄揙掙偟偨忣曬晻嵔丄忣曬憖嶌傪偟偰丅偦偺攚宨偵偼儕儞僨傿偑撿懢暯梞偺愴応偱尒暦偒偟偨摯孉峌寕偺宱尡乗乗摯孉傗抧壓崍偵偙傕偭偨擔杮孯偵氺偟偄寣傪棳偝偣傜傟偨嬯偄嫵孭乗乗傪惗偐偡崅乆搙偺忋嬻偐傜壛偊傞摯孉敋寕朄丄嶦彎椡偺崅偄摯孉峌寕梡敋抏側偳偺奐敪偑偁偭偨丅怴暫婍偼忢偵幚愴偱偺専徹傪媮傔偨偑傞傕偺偱偁傞丅偝傜偵偄偊偽偙傟傜偺儕儌僐儞愴朄丄怴暫婍偺岆梡丄岆敋偵傛傞堦斒巗柉偺旐奞忬嫷偼偁傑傝婥偵側傜側偄傛偆側婥晽偡傜巉傢傟傞丅

儕儞僪僶乕僌擔婰偼壢妛偺夋婜揑側敪払偵媡峴偟偨戝検嶦滳帪戙偺擇廫悽婭傪惌尃拞悤偐傜岅傞嫽枴捗乆偺棤柺巎偱偁傞偽偐傝偱偼側偄丅愴憟傗柉庡庡媊丄暥柧偵娭偟擇廫堦悽婭偺巹偨偪傑偱挧敪偟懕偗傞堦惗妶幰偺巚偄撪惌偱傕偁傞偺偩丅乧乧

2002擭1寧丂丂丂怴彲揘晇

pp.389-393

(Volume丗A4 -43帤倶44峴丂39暸丂暥帤悢丗栺56,300帤)

仭

榑抎儕僗僩偵栠傞