2020—06

�A�b���A�m�X��

�w�A���N�T���h���X�剤�����L�x��ǂ� ����6

�w�A���N�T���h���X�剤�����L�x��5��

�A�b���A�m�X���w�A���N�T���h���X�剤�����L�x

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��g���Ɂ@2001/6/15��

�L�F2020/09/03

�I���O326�N�@�A���N�T���h���X30��(����)�@

�C���h�X��ɓ��B(�܁E�O�E5�A���E2—3)

[��]

�A���N�T���h���X���ʂ蔲�����R�y����(�J�[�u����)�ƃC���h�X��Ƃ̊Ԃɂ��邱�̒n���ɂ͂܂��A�f�B�I�j���\�X�̌��݂ɂ�����A�j���T*1�Ƃ��������������Ƃ����B�f�B�I�j���\�X���C���h�l�𐪕������ۂɁA���̃j���T�̒������Ă��Ƃ����̂ł���B���Ă��̃f�B�I�j���\�X�Ƃ����̂͂����������҂Ȃ̂��B������������C���h�l�ɑ��A�R���𗦂��čU�ߍ��̂��B

�c�c������ɂ���R���������A��āA�����̃M���V���l�����̂͂܂��m���Ă����Ȃ����������̍D��I�Ȏ푰�̏Z�n�j���A�Ȃ��ł����Ȃ�ʃC���h�l�����͂œ����]���āA�C���h�̒n�ɂ܂œ��B�������̂��ǂ����A���Ƃ��m�M�m���͏o���Ȃ��B�c�c

*1 �j���T�̏��݂Ƃ��̃f�B�I�j���\�X�`���ɂ��Ă͏�������A�Ȃ��s���̓_�������B�W�L�����}�b�T�K�U����ȑO�ɒu�����_�ŁA���̈ʒu�̓J�t�B���X�^���̒n�ɐ��肳��A�Ƃ�킯���̒n���̃C�����n�A�V���N�������C���h���M�̐��n�C���h���N���ŁA�u�h�E���n��ɍs���V���ՂɁA�u�M���V���I���߁v��������ꂽ���ʂł͂Ȃ����Ɖ���(�G�[�f���x���O/�O�R�t�X�L�[)����Ă���B

�A���N�T���h���X���j���T�ɐi��ōs���ƁA�j���T�̏Z���͔ނ�̊Ԃōł��L���ȁA���̖��̓A�N�r�X�Ƃ������҂��A����܂��ł����]����O�\�l�̎g�҂ƈꏏ�ɁA�ނ̂��Ƃ��킵�Ă悱�����B�_�̂��߂ɂ��̒��ɂ͎��t���Ȃ��łق����|���A�A���N�T���h���X�ɋ��߂Ă����̂ł���B

�g�҂̈�s�̓A���N�T���h���X�̖��ɂɓ����Ă݂āA�ނ��܂������g�ɕt���A����������ɂ����܂܁A�����̚��𗁂т����̂܂܂̊i�D�ō��ɂ��Ă���̂ɋC���t�����B���̔ނ̗l�q��ڂ̂�����ɂ���ƁA�ނ�͋�������Ēn�ʂɂւ��荞�݁A�������������������Ȃ��L�l�������B�����ŃA���N�T���h���X���ނ�𗧂�������A�E�C���o���悤�Ăъ|�����Ƃ���A�A�N�r�X�͂���Ƃ��̂悤�Ɍ��n�߂��B

�u����B�j���T�̏Z���͂��Ȃ����f�B�I�j���\�X�̐_�Ђ�݂��āA�������������R�����̖��Ƃ��Ĉ��g���ĉ�����悤���肢�v�����̂ł��B�f�B�I�j���\�X�̓C���h�l�̍����]�����Č�A�ĂуM���V���C(�G�[�Q�C)�ւƋA�҂����ɂ������āA�퓬�ɑς����Ȃ��Ȃ������m�����A���̎҂������o�b�R�X�̐M�҂������̂ł������܂����A�����������m�����ł����Ă��̒���������ɂȂ�܂����B�䎩��̕��Ə������̂��̐��܂ł����`������A���̂��߂̂��邵�Ƃ��ꂽ�̂ł������܂��B����͋M���䎩�g�ɂ�����Ă��J�E�J�\�X�R�̘[�ɃA���N�T���h���C�A��A����Ƃ͕ʂ̃G�W�v�g�̃A���N�T���h���C�A��A���̑��ɂ����łɑ����̒��������ĂɂȂ������肩�A���ꂩ�����Ȃ����X�ƌ��݂̋Ƃ��������ɂȂ��āA�f�B�I�j���\�X���������̂�����̌��т𐢂ɂ������ɂȂ���A����Ƃ܂������������ƂȂ̂ł������܂��B

�Ƃ���Ńf�B�I�j���\�X�����̒����w�j���T�x�Ɩ��t���A���̒n����т��w�j���T�C�A�x�Ɩ������ꂽ�̂́A�_�̂�����������j���Z�̖��ɂ��Ȃ��̂ł���*3�A�_�����̋߂��ɂ���R���w�����X�x�Ɩ��t����ꂽ�̂��A�����`���ɂ��A����܂��_���A�[�E�X�̑�(�����X�A����)�̂Ȃ��Ő������ꂽ�Ƃ����̎�*4�ɗR��������̂ł������܂��B

�j���T�ɏZ�ގ��ǂ��͂��̂Ƃ��ȗ����R�̖��ł���A���Ƃ��Ă��������鐧�x��ۂ��Ȃ���A���ǂ����g�̎�Ŏ������s���Ă܂���܂����B������܂��M���ɂ́A���̒����f�B�I�j���\�X�̌�n���ɂȂ�Ƃ������Ƃ̏؋��ɂȂ낤���Ƒ����܂����A�C���h�����̓y�n�ł͌����Ȃ��ؒ�(���Â�)*5�����ǂ��̂Ƃ���ł��萬�炵�Ă���̂ł������܂��v

*3 �w�j���T�x�̖��̗R���ɂ��ē`���́A�_�̗{��ɓ��������j���t�����̂ЂƂ�A�A���X�^�C�I�X�̖��j���Z����o���Ƃ��`���A�{�炳�ꂽ�A���r�A�̓y�n�̖�����ł��Ƃ������B

*4 �f�B�I�j���\�X�̒a���_�b�ɂ��ẮA�A�|���h�[���X�w�M���V���_�b�x�O�E�l�E�O(��g���ɔ�127-28��)�y�уA�b���A�m�X�w�C���h���x*20���Q�ƁB���̐_�b�͖{���A�I�������|�X�\��_�̐_���ɑ����Ȃ��A�����n�̐_�f�B�I�j���\�X���A�M���V���̐_�E�Ɍ}������邽�߂̑O��Ƃ��Đ��������ƍl������B

*5 �L�Y�^�B�u�h�E���ƂƂ��Ɋi�ʃf�B�I�j���\�X�ɂ䂩��̐[���A���B���ۂɂ͖k���C���h�R�т��͂��߁A�C���h�e�n�Ŏ������Ă���Ƃ����B

******

�j���T�̎傾�����l�X���A���N�T���h���X�̖��ɂɓ���������A�A���N�T���h���X���܂������g�ɕt���A����������ɂ����܂܁A�����̚��𗁂т����̂܂܂̊i�D�ō��ɂ��Ă����̂ŁA�x�_����A��k���A���N�T���h���X�̃y�[�X�Ői�߂��A�@��𐧂���ꂽ�B

�j���T�̃A�N�r�X���A�A���N�T���h���X�̃G�W�v�g�s���A�����ē����r��̓s�s���݂ɂ��Ă悭�m���Ă���ƌ���Ă��邪�A���ꂪ�I���O326�N�A���̏�C���_�X��̃j���T�ɓ͂��Ă��邱�Ƃɂ͋����B

******

------p.19-21

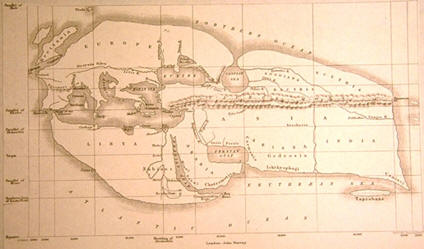

�}-2020-06-1 �A���N�T���h���X�̃C���h�s�R�H(�Ԑ�)

�o���F�E�B�L�y�f�B�A�F�A���N�T���h���X�O��

[��]

�����������b�͂ǂ��������A������A���N�T���h���X�̋C�����ɓY�����̂������B�ނƂ��Ă̓f�B�I�j���\�X�̕��ɂ��ē`������b���A�M���ׂ����̂Ǝv��ꂽ���A�j���T�̒����f�B�I�j���\�X�̑n���ɂȂ������Ƃ��A���̒ʂ�ɐM�����������B�����l����A�ގ��g���łɃf�B�I�j���\�X�����B�����Ƃ���܂ł���Ă������ƂɂȂ�A�������f�B�I�j���\�X��肢�����������܂Ői�ނ��ƂɂȂ邩�炾�B�ނ͂܂��������f�B�I�j���\�X�ƌ��Ƃ荇���āA�����Ɛ�i�����Ƃ���A�}�P�h�j�A�l�����Ƃ��Ă�������䅓�h������ɂ��邱�ƂɁA����⌙�Ƃ͌����܂��Ƃ��l�����̂ł���B

�A���N�T���h���X�͂����Ńj���T�̏Z�����A���R�����̖��Ƃ��ĔF�߂Ă�����B�ނ͂܂��ނ�̖@�ɂ��Ă����̎���ׁA�������ŗǂ̐l�тƂ̎�ōs���Ă��邱�Ƃ�m��ƁA���̂��Ƃ��]���A�����ɋR����O�S�R�ƁA������O�S�l���鐭���w���҂����̒�������ɑI�ꂽ�I�ǕS�l�Ƃ��A�����ƈꏏ�ɏ]�R������悤���߂��B���̐l�I�ɃA�N�r�X�������邱�ƂɂȂ�A�A���N�T���h���X���ނ��j���T�C�A�n���̎ɔC�������̂ł������B

��������A�N�r�X�́A�A���N�T���h���X�̌��t�ɔ����ׂ��Ƃ����B�A���N�T���h���X�����̏��̂��Ɛu�˂��Ƃ���A�A�N�r�X�͂����������B�u����B�ЂƂ̒����S�l���̗��h�Ȑl��������Ȃ���A����ł��Ăǂ����āA�Ȃ������܂�����������Ă䂯�܂��傤�B�M�����������̃j���T�̏Z���̂��Ƃ�S�ɂ����ĉ�����̂ł�����A�O�S�l�̋R���͂ǂ������A�ꉺ�����B�������]�݂Ƃ��������������Ă����\�ł��B�������M�����I�яo���悤�ɂƂ������ɂȂ����A�ŗǂ̐l�тƕS�l�ɂ��ẮA�ǂ������̑���Ƃ��ĕʂ̏��������̂���������A���̓�{�̐��ł��������A�ꉺ�����B��������M�����Ăт����ɂ����ł̂Ƃ��ɁA���͂����ƍ��Ɠ�������������ԂŋM���̊�ɉf��ł��傤����v�ƁB

�ނ͂��̂悤�Ɍ���ăA���N�T���h���X������������B�A���N�T���h���X�ɂ�����̌�邱�Ƃ��A���̓����ɂ��Ȃ��Ă���Ǝv��������ł���B�����ŔނƂ��Ă��A�R���ɂ��Ă͎����ɓ��s�����Ĕh������悤�A�A�N�r�X�ɖ��������̂́A�I�ǂ̕S�l�ɂ��Ă͂���ȏ�v�������A�����ɑ���҂��������߂Ȃ������B�������A�N�r�X���g�͎����̑��q�Ɩ��̎q���Ƃ��A�A���N�T���h���X�ɓ��s�����đ���o�����ƂɂȂ����B

�A���N�T���h���X�̓j���T�̏Z�����A�f�B�I�j���\�X���ÂԂ���肪����Ǝ������邻�̏ꏊ�ڌ������Ƃ�����]�ɕ߂炦��ꂽ�B�����ŁA�`������Ƃ���ɂ��ƁA�ނ̓w�^�C���C�R�����ƕ����e�q���Ƃ��ă����X�R�ɏo�����A���̎R�����ۂɃL�d�^�⌎�j���ŏ[�������A���낢��Ȏ�ނ̎��тɂ��b�܂�A�������X�͔Z���X�A���Ȃ��āA���܂��܂ȏb��ǂ��̂Ɋi�D�̎��ɂȂ��Ă���̂��A���̊�Ŏ��n�Ɍ����Ƃ����B

�}�P�h�j�A�l�����͂��������Ԗڂɂ��邱�Ƃ��Ȃ������M�Y�^������Ƒ��т�(�C���h�l�̒n�ɃL�Y�^�͂Ȃ��A�u�h�E�̎������鏊�ł��A�������͐��炵�Ă��������炾)�A�L�d�^�̖��t�Ŗ����ɂȂ��Ċ���҂ނƂ��������A���̏�ł��̊��ɂ��������A�f�B�I�j���\�X�̎^�̂��̂����A����������ٖ�*7�Ńf�B�I�j���\�X�̖��𐺍��ɌĂ���炵���B

�A���N�T���h���X�����̏�Ńf�B�I�j���\�X�̂��߂ɋ]��������A�w�^�C���C�����ƂƂ��ɏj�������Ƃ����B�ꏑ�ɂ́A�Ƃ����Ă�����܂��M����������Ȃ�̂��Ƃ����A���̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă������B�A���N�T���h���X���߂̌��E�ɂ���吨�̃}�P�h�j�A�l�����̎��A�L�Y�^�ł����������݂����瓪�ɂ��������āA�_�~�낵�ɐ_�̖���吺�ŋ��сA�f�B�I�j���\�X�ɏ��ڂ��ċ����̊����������A���_�����̗L�l�ɂȂ����Ƃ����̂ł���B

*7 �f�B�I�j���\�X�_�ٖ̈��͑������A���ł��L���Ȃ��̂Ƃ��āu�o�b�R�X�v�Ƃ��̗ގ��`�A�u�C�A�b�R�X�v�u�u���~�I�X�v�Ȃǂ�����B

------p.21-24

�A���N�T���h���X�A�C���h�X��ɓ���(�܁E�O�E5�A���E2�`3)

[�O]

�c�c�A���N�T���h���X�̓C���h�X��ɒ����Ă݂āA��ɂ͂��łɃw�p�C�X�e�B�I���ɂ���ďM�����o���オ���Ă���A�����̏��M�Ƃ���ɓ�ǂ̎O�\�l�D�D�܂ł���������Ă���̂�m�����B�܂��C���h�l�^�N�V���X�̂��Ƃ���͂��悻��S��^�����^�ɂ̂ڂ鑡�蕨�Ɠj�b�Ƃ��ĎO�瓪�̋��y�шꖜ�����r�A����ɉ����ďێO�\�����͂��Ă��邱�Ƃ����������B�^�N�V���X����͂���ɃC���h�l�R�����S�R���A���R�Ƃ��ăA���N�T���h���X�̂��Ƃɓ������A�^�N�V���X���C���h�X��ƃq���_�X�y�X�Ƃ̊Ԃɂ���ő�̒��^�N�V��(Taxila)*11��ނɈ����n�����B

�A���N�T���h���X�͂����ŁA�������]���s���̂����K�Ƃ��Ă���_�X�ɋ]��������A�̈�Ɣn�p�̋��Z���̂قƂ�ōÂ����B�]���͔ނ����n�邱�Ƃɋg�������߂����B

*11 �^�N�V���X(��l��*78�Q��)���������鉤���̎�s�^�N�V���V���[�B���݂̃������s���f�B�̖k����35.5�q�ɂ������B��ʂ̗v�Ղ��߁A�k�C���h�ő�̏@�������̒��S�Ƃ��ĉh�����B

-----p.25-26

[�l]

�C���h�X��́A������C���h�̐�ł���K���Q�X(�K���W�X)�������A�A�W�A�A���[���b�p��ʂ��čő�̐�ł���B���̌��̓p���p�~�\�X�������̓J�E�J�\�X�R�̂����瑤�ɔ����Ă���A�C���h�̓�ɂ����C�ɒ����B�C���h�X��ɂ͉͌�������邪*12�A���̏o���̂����肪�ǂ��������n�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�C�X�g���X(�h�i�E)��̌܂̉͌��Ɠ��l�ł���B���̐���C���h�̓y�n�ŁA���̃G�W�v�g�̃i�C����E�f���^�Ɏ����O�p�B���`�����Ă���̂ł����āA�C���h��ł͂���́u�p�^���v�ƌĂ�Ă���*13�B�C���h�X��ɂ��Ă܂��ł��m���͎����Ƃ����A���悻�ȏ�̂悤�Ȃ��ƂȂ̂ŁA�������Ƃ肠�����A�����ɋL�^�����Ă������������B

*12 ���݂̃C���h�X��͓������̃O�j�삪�R���͌��ɂ��܂��A�������̃v�����삪�K���͌��ɂ���Ă��ꂼ��C�ɒ����ł���B�I���O��̃X�g���{��(��܁E��E��O(690))����̉͌����L�q���邪�A�I���ꐢ�I�̍�ҕs�ځw�G�����g���C�ē��L(�O��)��I�O���̃v�g���}�C�I�X�w�n���w�x�͉͌��̕��������{�Ɛ����Ă���B�Δ䂳��Ă���C�X�g���X(�h�i�E)��̉͌������̐����A�ܖ{(�w���h�g�X)�A�Z�{(�v���j�E�X)�A���{(�X�g���{��)�ƁA����ɂ��ϑJ�������Ă���B

�쉺�����̕��ϏM�q�����́A�N���e�B�E�X(��E�O�E��l)�ɂ��A��7.4�q�A�v���j�E�X*13(�w�������x�Z�E���(�Z�Z))�ɂ��A��11�q�B�㗤�x���A��n�̐݉c��t�ߏZ���Ƃ̏����荇���Ȃǂ��l���ɓ����A������ς̍q����10�q���O�������̂ł��낤�B

�q���_�X�y�X(Hydaspes:�W�F����)�A�A�P�V�l�X(Acesines:�`���i�u)�A�q���h���I�e�X(Hydroatiis:�����B)����уq���p�V�X(Hyphasis:�x�A�X)�ƁA�����̏��͐�͂��ׂăC���h�̐�ŁA����������̑傫���ɂ����ẮA�A�W�A�̑��̉͐���͂邩�ɂ��̂����̂����A�C���h�X��ɔ�ׂ�Ƃ����Ə������B�Ƃ������C���h�X(Indus)�삻�̂��̂��K���Q�X(Ganges)�ɋy�Ȃ��̂Ɠ������A�����̏��͐���C���h�X��ɂ͂͂邩�ɋy�Ȃ��̂ł���B

�N�e�V�A�X*14�́A�Ƃ����Ă��N�e�V�A�X���؋��Ƃ��ď\���ɐM�p�ł���ƔF�߂�ꂽ�����ł̘b�����A�C���h�X�삪�ł������Ƃ���ł��A���݂͎l�\�X�^�f�B�A(��7.4�q)����Ă���A�ł��L���Ƃ���ł͎��ɕS�X�^�f�B�A(��18.4�q)������B��������̑���̕����ł́A�앝�́A���̓�̐����̒��Ԃǂ��낾�ƌ����Ă���B

*14 ���A�W�A�쐼�[�N�j�h�X�o�g�̈�t�A���j�ƁB���悻�O�ܐ��I�����̐l�B�y���V���ɒ����؍݁A�A����w�y���V���j�x�w�C���h�j�x�Ȃǂ����������A�֑喳�ᔻ�ȓ`���̋L�q�������A���̐M�ߐ�(����҂傤�����F�M�p�x�̓x����)�͑�������^�⎋����Ă����B

�閾�����A���N�T���h���X�͌R�𗦂��Ă��̃C���h�X���n��A�C���h�̒n�ɓ������B

���̏����̒��Ŏ��́A�C���h�l�������ǂ�ȝ|�⊵�K�ɏ]���Ă��邩�ɂ��Ă��A���̓y�n�ɂ͈�̂ǂ�ȕs�v�c�Ȑ��������������Ă���̂��A�܂��A�C���h�X���K���Q�X�삻�̑��C���h�̉͐�ɂ́A�ǂ�Ȏ�ނ̋��␅�̉������������Ă��邩�A�ǎ҂��y���܂���b�Ȃǂ���������ł��Ȃ��B���悻�C���h�l�Ɋւ��Ăł����グ��ꂽ�s�v�c�ȍ��b�́A���ꂪ�R���܂��Ƃ��N�ɂ����ł��Ȃ����炾�B

�A���N�T���h���X�Ɵ����̏����͂����������b�̑������A�����t���Ȃ��R�ł��邱�Ƃ����n�ɗ����Ă݂��邱�ƂɂȂ����B

�A���N�T���h���X�Ɵ����̏����́A�C���h�l�����A���Ȃ��Ƃ��ނ炪�o���������̑����̃C���h�l�������A�����ĉ����ɖL���łȂ����ƁA�C���h�l���������̐����̎d���ɂ����āA�����������ґ�ؔ��ł͂Ȃ����ƁA�܂��C���h�l�͔w�䂪�����A���ۃA�W�A�̒��ł��ł��w�������Ă����Ă��g���͖�2.2m������ɏ�������Ȃ��ʂ͂���A�G�e�B�I�s�A�l��ʂɂ���A���̂ǂ�Ȏ푰�����F�������A�����Đ�̂��Ƃɂ����ẮA���Ȃ��Ƃ������̃A�W�A�̏Z�������̂Ȃ��Œf�R�A�Ő������ւ�푰�ł��邱�Ƃ��������̂ł���B

���������Ƃ��ẮA�C���h�l�����̐킢�Ԃ���Ẫy���V���l�����\�\���̃J���r���Z�X�̎q�L�����X�����������āA���f�B�A�l����A�W�A�̎x�z����D�����A���̑��̎푰�������邢�͕��͂œ����]���A���邢�͑���ɐi��ō~����\����������Ȃǂ��āA�����������B���Ẫy���V���l�����̐킢�Ԃ�ƁA������ɂ��Ă������ɑΔ䂷��Ƃ������Ƃ͏o���Ȃ��B

�������Ƀy���V���l���������̓����͕n�����A�r�ꂽ�R�n�тɏZ��ł��āA�ނ�̊Ԃɍs����|�⊵�K���X�p���^���̋K���ɂ���߂Ď��ʂ������̂�����*16�B

�X�L���e�B�A�̒n�ł��̃y���V���l������������s�k*17�̒Ɏ�ɂ��Ă��A���͂��ꂪ�s����ȓy�n�̈������ɂ����̂Ȃ̂��A����Ƃ������L�����X���N�����ʂ̎��s�̂����Ȃ̂��A���邢�̓y���V���l�������ǂ݂̂���̎d���ŁA���̒n���̃X�L���^�C�l�����ɗ���Ă������߂Ȃ̂��A����܂������ɂ͔��f�����������̂ł���B

*16 �����̃y���V���l�ɂ��āA�ނ炪�n���h��̂Ȃ��A���������̏K���K��������グ���A�Ƃ���`���̂Ȃ��ɂ́A�ނ炪�A���V����(�̂��̃p�[���T)�ɗ��Z���N����܂ł̋ꓬ�̋L�������f���Ă���̂ł��낤�B�����y���V���l�̂��������n�����́A�����f�B�A�����Ȍ�̔ނ�̉ؔ��ƁA�悭�Δ�I�ɂƂ炦���Ă���(�w���h�g�X��E����E�l)�B�Ȃ��L�����X�͋I���O546�N�A�X�e���A�Q�X���̃��f�B�A������|���āA�A�P���l�X���y���V���鍑�̑n���҂ƂȂ�����(�݈ʋI���O559�N/29�N)�B

*17 �L�����X�̔s����������(�I���O529�N)�A�����A�W�A�����A�}�b�T�Q�^�C�l�Ƃ̐퓬���w���B

------p.26-29

[��]

�������A�C���h�l�̂��Ƃǂ��ɂ��Ď��́A�A���N�T���h���X�̌R�ɓ��s�����l�X��A�Ƃ�킯�A�C���h�ߕӂ̑�m�����q�����l�A���R�X*18���c�����A�ł��M����ɑ���L�q�A����ɂ̓��K�X�e�l�X*19�ƃG���g�X�e�l�X�A�Ƃ��ɒ����Ȃ��̂ӂ��肪�L�^�����Ƃ����D�荞��ŁA�ʂɉ��߂Ĉꏑ�𐬂����ƂɂȂ낤�B���Ƃ��Ă̓C���h�l�̊Ԃōs���Ă��邢�낢��Ȋ��K���Ƃ��A���n�ɐ�������s�v�c�Ȑ������ꂱ��A�܂��O�C�̎��q���ꎩ�̂ɂ��Ă̋L�q�Ȃǂ͂��ׂāA���̕��ɏ��邱�Ƃɂ���B

*18 �N���^�����܂�A�A���s�|���X�ɏZ�M���V���n�}�P�h�j�A�l�B�A���N�T���h���X�����q���ォ��̐e�������߁B�����ł͓��ɃC���h�X���n����̑D�c���w���A�Â��ăC���h�X�͌�����y���V���p���Ɏ��鉈�ݒT���q�C�𐬌��������B�������ꂽ�����̕L�^�́A�A�b���A�m�X�w�C���h���x�̎�Ȏ����̈�ɂȂ��Ă���B

*19 �C�I�j�A�o�g�̃M���V���l(�I���O350���`�I���O290��)�B�I���O304/3�N���A�Z���E�R�X�ꐢ�̎g�߂Ƃ��ă}�E�������}�K�_�����E�`�����h���O�v�^���̋{��ɕ����A���̑؍݂͏\�N�]�ɂ�����炵���B�A���㒘�����w�C���h���x(�O�Ȃ����l���B�f�Ђ݈̂⑶)�́A�����̃C���h����̕�I�ȋL�^�Ƃ��āA���̉��l�͔�ނȂ������B

�����������Ă����ł͎����A�A���N�T���h���X�̌��Ƃ����ǂ邤���ŁA�\���Ǝv���邱�Ƃɔ͈͂������ċL�q��i�߂邱�Ƃɂ������B���ăA�W�A���u�ĂĂ���̂̓^�E���X�R�ł���B�^�E���X�R�̓T���X���̐^�������̑Ί݂ɂ���~���J���Ɏn�܂���*20�A�p���s�����A�l�ƃL���L�A�l�̗��n��𑼂̒n������Ǘ������A�������炳��ɃA�����j�A�։��сA�A�����j�A�l�̒n����Ǘ������A�������炳��ɃA�����j�A�։��сA�A�����j�A�l�̒n����̓��f�B�A�Ɏ���A�p���e�B�A�l�A�R���X�~�I�C�l�̒n���o�ăo�N�g���A�l�̒n�Ńp���p�~�\�X�R�ƍ�����B���̃p���p�~�\�X�R�̓A���N�T���h���X�ɓ��s�����}�P�h�j�A�l�������A�A���N�T���h���X�͕��͂ŏ����i��ŁA���ɂ̓J�E�J�\�X�R�̌��������ɂ܂œ��B�����̂��ƁA�ނ̌��Ƃ��Ɍ����G�炷���߂�(�Ɠ`������킯����*21)�u�J�E�J�\�X�v�ƌĂA���̎R�̂��Ƃł���B�����炭���̎R�́A���傤�ǃ^�E���X�R�������ł���̂Ɠ����ŁA�ʂ̃J�E�J�\�X�܂�X�L���e�B�A�̃J�E�J�\�X�R*22�ƂЂƌq����ɂȂ��ĘA�Ȃ��Ă���̂��낤�B��������܂ł̋L�q�ł��̎R�̂��Ƃ�܁X�u�J�E�J�\�X�v�ƌĂ̂͂����������R����Ȃ̂ŁA��������������������̖��̂�p���邱�Ƃɂ��悤�B

*20 �^�E���X(���݂̃g���X)�R���̓A�i�g���A�̓쉏�𓌐��ɘA�Ȃ�A�A�����j�A�R�n�т���G���u���X�R�n�ɘA�Ȃ��R���B�G���g�X�e�l�X�̒n���w�ł̓^�E���X���J�E�J�\�X(���݂̃q���h�D�N�V���A�q�}����)�R�����A�u�I�C�N���l�v���k�ɕ�����n�̎����ƍl����ꂽ(�w�C���h���x��E2�Q��)�B�^�E���X�R���̐��̋N�_���Ȃ��~���J���́A�~���g�X�̖k���A�S�̂��}�s�ȎR�x�n�`�𐬂��āA�G�[�Q�C�ɒ���o��������̓ˏo���B

*21 �{���̒��ŃA�b���A�m�X�́A�n���w�I�Ȑ����L�q�̕����ɂ��ẮA�G���g�X�e�l�X�̒���ɕ����Ƃ��낪���������B���̉ӏ����A�����ɘA�Ȃ�^�E���X���J�E�J�\�X�R���������ăI�C�N���l�̒��S���Ƃ���A�G���g�X�e�l�X�̐��E�\�}(��o�Z�E1)�ɂ����ς�ˋ����A�`���`���ɂ��ẮA�ނ̍����I���߂��̂�Ȃ��A�b���A�m�X���A�����̔��̗���(�O�o�O�E1-4�A�����Q��)���A����Βf�菑���I�ɁA�J�b�R�t���ő}���������̂ł��낤�B

*22 ���C�ƃJ�X�s�C�̊ԂɘA�Ȃ��J�t�J�X�R�����w���B�T�E���}�^�C�l���邢�̓X�L���^�C�l�̏Z�n�ɑ��������Ƃ���A�u�X�L���^�C�́v�Ɗ��̂��ꂽ�̂ł��낤�B�w�C���h���x��E4�ɂ������p��Ⴊ������B

���̃J�E�J�\�X�R�͓��A�܂�C���h�̕����ɂ����m�ɂ܂ŐL�тĂ���B���������ăA�W�A�̎�v�ȉ͐�͂ǂ���F�A�^�E���X�R�ƃJ�E�J�\�X�R�Ɍ����A���̂����̂�����͖̂k�Ɍ���������𐬂��āA�}�C�I�e�B�X��(�A�]�t�C)�����邢�́A��m�̘p������������q�����J�j�A�C(�J�X�s�C)�ɒ���*23�A�O�͓쐼�����Ɍ������ė���Ă���B

�G�E�v���e�X���͂��߁A�e�B�O���X�A�C���h�X�A�q���A�X�y�X�A�A�P�V�l�X�A�q���h���I�e�X�A�q���p�V�X�A����ɂ����̉͐�ƃK���Q�X��Ƃ̒��Ԃ𗬂���Ƃ�����͂��ׂĂ������B�����̉͐�͊C�ɗ��ꍞ�ނ����邢�́A�G�E�v���e�X�삪���̗Ⴞ���A����n�ɏo�āA�����ŏ��ł��Ă��܂��̂ł���B

*23 �q�����J�j�A�C(���݂̃J�X�s�C)�����C���O�m����̘p�������ɂ��ẮA�����܂����炩�łȂ������B�A���N�T���h���X����N�A���̖������̂��߂̒T������ĂĂ���(���E��Z�E1-3����ѓ���*70�Q��)

------p.29-30

[�Z]

�c�c

6�@���̂悤�Ȃ킯�ł��ꂼ��̒n��ɂ�����{�̐�ł�����A���ꂪ�����đ傫�Ȑ�ł͂Ȃ��Ƃ��A����������㗬�悩��D��y����₦�������ւƉ^�ї����Ƃ��́A�C�ɒ�������܂ł̊ԂɍL���y�n���`�����邱�Ƃ��o����̂ł����āA�C���h�̓y�n�Ɋւ��Ă��܂����̑啔�����A���������ǂ̂悤�ɂ��Ēᕽ�̓y�n���Ȃ��Ɏ������̂��A���̕��n�����͐�ɂ���Č`�����ꂽ�͐ϒn�ł��邱�Ƃɂ��ẮA���悻�^���]�n���Ȃ��̂ł���B

�c�c���悻���̓��C(�n���C)�ɒ���������(��)�A�W�A�̉͐�́A������S���W�߂đ��ɂ��Ă��A���ʂ̖L�����Ƃ����_�ŁA�ő�̃K���Q�X(Ganges�F�K���W�X)��͌����ɋy���A�C���h�̑��̉͐�̂ǂ̈�{�Ɣ�ׂĂ���r�ɂȂ�Ȃ��B���̃K���Q�X��ɂ������ẮA�G�W�v�g�̃i�C����̐��ʁA���Ă̓��[���b�p���ї�����C�X�g���X(�h�i�E)��Ɣ�ׂĂ����A��r��₷��̂ł���B

�K���Q�X��Ɣ�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ������ł͂Ȃ��A��ɋ������͐�͂�����S���Ђ�����߂Ă��A�C���h�X��ɂ���C�G�����Ȃ��̂ł���B�C���h�X��͐�������Ƃ�������A���łɑ�͂̎�����āA�\�܂��̉͐�����W��(���̂�����������ׂď��A�W�A�̉͐���傫���̂�)�A�������Ȃ��{���̖��O�������ƕۂ������Ȃ��炱�����ĊC�ɗ������̂ł���B�C���h�̒n���ɂ��Ă͎��Ƃ��ẮA���������肱�ꂾ���̂��Ƃ��q�ׂĂ������B���̑��̂��Ƃ͎��́w�C���h���x�̂��߂Ɏ���Ă������Ƃɂ������B

------p.32-34

******

���҃A�b���A�m�X�́A���A�W�A�̒n���E�͐�Ɣ�r���ăC���h�̒n���͋ɂ߂čL��ł���A���͐�ł́A�K���Q�X��A�C���h�X��͗��悪�L�������̏����ȉ͐�����W�߂Ă���߂ċ���Ȑ��ʂƂȂ藬�����A�C�ɒ������Ƃ��������Ă���B

*******

�A���N�T���h���X�R�A�C���h�X��n��(�n�͕��@�̐��@—���[�}�l�����̂���)

[��]

�A���N�T���h���X���C���h�X��̋����ǂ̂悤�ɂ��ēn�������ɂ��ẮA�����ˋ����Ă���A���X�g�u���X�A�v�g���}�C�I�X�̗��҂�������`���Ă��Ȃ��B�c�c���͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA�D��A�˂ċ��n���ɂ����ƍl����̂��Ó��̂悤�Ɏv����B��͐��[�������ċ��r���t���Ȃ������낤���A����ɉˋ��Ƃ������悤�ȑ�H���͓���A�Z���Ԃł͎d�グ���Ȃ������낤���炾�B

����ɂ��Ă����ɑD����דn�����o�����Ƃ��āA���̏M�X�͍j�Ō݂��Ɍ��킦�t�����A�\�����̗p���Ȃ��܂łɌ�(�ӂȂׂ�)��A�˂Ĉ��ɓ��d�┑�������̂��낤���B�w���h�g�X�̓w�b���X�|���g�X������ȕ��ɋ��n�����ꂽ�Ɠ`���Ă���B���邢�͔ނ�̋��n�������[�}�l�������C�X�g���X���P���g�̃��m�X(���C��)��A�܂��K�v�ɔ����Ă��̂��т��ƃG�E�v���e�X�A�e�B�O���X��ɂ������˂���*37���̂����łȂ��ꂽ�̂��낤���B

���̖��ɂ��Ă��A���Ƃ��Ă͉��Ƃ������Ȃ��B�������̎����m���Ă��邪�A���Ȃ��Ƃ����[�}�l�������l�Ă��������ˋ��@�̍ł�����̂́A�M���g���Ă̂���Ȃ̂ł����āA�������̏����Ă����������Ă݂悤�B�c�c���[�}�l�����͗\��̍��}�ƂƂ��ɑD�𗬂�ɏ悹��B�������w���쉺�Ɍ����Ăł͂Ȃ��A���傤�nj�ނ肷��悤�ɑD�����痬��ɏ悹��B����ƏM�X�͗���ɂ���Ď��R�Ɛ쉺�̕��։���������邪�A���t(������)���̏��M���������������߁A�◯��\�肳�ꂽ�ʒu�ւƉg�q���Ă䂭�B�����Ċe�M�Ƃ����ꂼ���ʒu�ɗ����������Ƃ���ŁA����ɍR���ďM���W�����邽���w�悩��r���l�߂��s���~�b�h�^���ٖ��Ă𐅒��ɒ��߂�̂ł���B

�M�̂�����ǂ��W�������ƒ����ɕʂ̏M���A��ɂ������Ă���d�������������邾���̊Ԋu�������ė���Ƃ͋t�������w��������ē��d�┑����B�����őo���̏M����ۑ��̌��ނ�����̏M�Ɍ������Ď�ۂ悭�˂��o����A����ɔ��Ό�(�͂���)���ɓn����ČŒ肳���B

���̍�Ƃ͎��ɋ����˂���̂ɕK�v�ȏM�S���ɂ킽���āA�����悤�ɑ��s�����̂ł���B

�M���̗��[����͌q���̓n����݂Ɍ����Ă킽����邪�A����͔n���{�����S�ȏ�ɂ����S�ɓn���悤�ɁA�����ɋ����̂��̘̂A�����������邽�߂ɂ��A��������Ƒ�n�ɌŒ肳���̂ł���B��̐݉c�͑�ςȑ��������A�Z���Ԃ̂����Ɏd�グ����B��������Ƃ̐i�s���ł����S�̂̒����������邱�Ƃ͂Ȃ��B���ꂼ��̏M�Ōە�����̊|������A���ڂ���߂�l�����������܂��܋����Ƃ��Ă��A����Ƃē`�B�����w�������ɓ͂��̂�W������A��Ƃ̑��x��݂点���肷�邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���B

------p.34-36

���āA�C���h�X��n�̓^�N�V���ɓ���

[��]

���[�}�l�����ɂ���ČÂ�����s���Ă������@�́A���悻�ȏ�̂悤�Ȃ��̂ł������B

�������A���N�T���h���X�̏ꍇ�A�ނ���̂ǂ�Ȃ����ŃC���h�X��ɋ���n�������̂��A���Ƃ��Ă͌�邱�Ƃ��o���Ȃ��B�ނƍs�R�����ɂ����l�X���炵�ĉ����`���Ă��Ȃ����炾�B�������Ƃ��ẮA�ނ������Ƃ����ɏq�ׂ����[�}�l�̕��@�Ɠ����悤�Ȃ����ŁA����n�����̂��낤�ƁA������������܂ł̂��Ƃ��B

�Ƃ�����C���h�X����Ί݂֓n��I����ƃA���N�T���h���X�́A�����ōĂъ��K�ʂ�ɁA���]�̎�������s�����B�C���h�X�͔Ȃ���o������Ɣނ́A�����Ń^�N�V��(Taxila)�Ɏ������B

�^�N�V���͑傫�ȔɉȒ��ŁA�C���h�X��ƃq���_�X�y�X��Ƃ̒��Ԃɂ��钬�X�̂����ł͍ł��傫���B�ނ͂����Œ��̎ł���^�N�V���X��A���̒n��̃C���h�l��������F�D�I�Ɍ}����ꂽ�B

����ɑ��Ă̓A���N�T���h���X�̕��ł��܂��A�ނ炪�~�������������̗אڂ̓y�n���A���̗̓y�ɉ������Ă�����B

���̒��ɑ؍ݒ��̃A���N�T���h���X�̂��Ƃɂ́A�R�n�C���h�l�̉��ł���A�r�T���X*38���猭�킳�ꂽ�g�҂�A�r�T���X�̌Z��A�܂�����Ɠ����ł��̑��̏d�������҂������K�˂Ă����B

�h�N�T���X�Ƃ����̎�̂Ƃ��납����ʂ̎g�҂������A����͑��蕨���Q�ł���Ă����B�A���N�T���h���X�͂����^�N�V���ł��܂��A����̋]��������A�̈�Ɣn�p�̋��Z���Â����B�ނ͂��̒n��̃C���h�l�����鑾��ɁA�}�J�^�X�̎q�s���b�|�X��C�����A��������^�N�V���Ɏc��������ق��A�����̂����a�C�̂��ߐ퓬�ɑς����Ȃ��҂����������Ɏc�����Ƃɂ����B���̂����Ŕގ��g�̓q���_�X�y�X(Hydaspes�W�F����)������A����ɌR��i�߂��B

*38 ���̉��ɂ��Ă͑�l��*92�Q�ƁB�܂���o�܁E��Z�E5-6�A���E2�A���E4—5�̊e�͐߂ɂ��ł�B

�Ƃ����̂��q���_�X�y�X�̑Ί݂ɂ̓|���X*39���ނ̓n�͂�j�~���悤�A�����n�͂����s���Ă���Ƃ��͂�����}�����Ƃ��ƌ��ӂ��āA�R�����c�炸�W�߂Ă���Ƃ�������������炾�B������ƁA�A���N�T���h���X�̓|�����N���e�X�̃R�C�m�X���C���h�X��܂ŗ����߂点�A�C���h�X��n�͂̂��߂ɏ��������D�Ƃ����D��S���A�������Ă������q���_�X�y�X��܂ʼn^�Ԃ悤�ɖ������B�D�͂��̎w���ʂ�ɉ�̂���A�ނ̂��Ƃɔ������ꂽ�B��r�I���^�̏M�͓�ɕ�������A�O�\�l��(����)�D�̑D�̂̕��͎O�ɕ�������A�������ĉ�̂��ꂽ�e�����͉Ԃɐς�ŁA�q���_�X�y�X�̊ݕӂ܂ŗA�����ꂽ�̂ł���B�D�͂����ł܂����̒ʂ�ɑg�ݗ��Ă��A�₪�đD���͍��x�̓q���_�X�y�X��ɁA�Ăт�����Ă��ڌ��������̂ł������B�A���N�T���h���X���g�͂����Ń^�N�V���֏�荞�Ƃ��̎莝�����͂ɁA�^�N�V���X�Ƃ��̒n���̎������w������ܐ�̃C���h�l�����𗦂��āA�q���_�X�y�X��ւƌR��i�߂��̂ł������B

*39 �q���_�X�y�X�삩�瓌�A�A�P�V�l�X(���݂̃`�F�i�u)��Ɏ���A�엀�ȉ͊Ԃ̒n�̓����ҁB�u�|���X�v�͌l���Ƃ������A�����҂̐��P�I�Ȍ��͂̏̍��������炵���B�q���_�X�y�X��͔Ȃł̍����̓A���N�T���h���X�̌����M���ė̍����g�̏コ��ɁA�q���p�V�X(�x�A�X)��Ɏ��鐪���n��唼�̓��������ς˂�ꂽ�B

------p.36-38

�C���h�̃|���X���̌R�ƃq���_�X�y�X�͔Ȃɐ키�@��E1�`���E3

[��]

�A���N�T���h���X���q���_�X�y�X��̊ݕӂɐw���*40�A��������|���X���Ί݂ɁA�݂邾���̌R���Ɛ�ۂ̏W�c���W�������Ă���̂��]�����ꂽ�B�|���X�̕��́A�A���N�T���h���X�����w��݉c�����ƌ��ĂƂ������̒n�_�̐^�������ɂ܂��A���獘�𐘂��āA����̓n�͂��Ď��������A���₷�������n��ꂻ���Ȑ�̕ʂ̒n�_�n�_�ɂ��]�����A�x���̕�����h�������̂��ꂼ��̕����ɂ͎w������u���āA�}�P�h�j�A�R�̓n�͂�H���~�߂悤�Ɗ�ĂĂ����B

*40 �^�N�V������̍s�R�H�͖��炩�ł͂Ȃ����A�u����͓�s�v(�X�g���{����܁E��E�O��(���Z))�A�N�[�E�i�}�^(���̎R��)���[�ɋ߂������z���ăn�����u�[���t�߂Ő�ɏo���̂ł��낤�B

������̏��ώ@�����A���N�T���h���X�ɂ́A������Ƃ��Ă͕������e���ɕp�ɂɈړ������āA�������邱�ƂŃ|���X�̔��f��f�킹��̂���Ǝv��ꂽ�B�����Ŕނ͟����̕����������ɂ�������ƁA���̂����̂������̑��͔ގ��g�������Ēn���т������ޏ��A���邢�͓G���̓y�n������(������Ⴍ)���A���邢�͐�̂ǂ����ɂ��₷���n�ꂻ���ȏꏊ���Ȃ����ǂ�����@���Ă܂�����B

���̈���ł͑��̎w���������ɂ��ʂ̑������蓖�ĂāA�����悤�Ɋe���ւ����Ώo���������̂ł���B

�A���N�T���h���X�̕��ł́A�q���_�X�y�X��̂�����ݎ��鏊����A���������B����Ă��Ă͐w�c�ɏW�ς����̂ŁA�|���X�̊�ɂ͑��肪���悢��Ί݂ɋ�������ē~�A��̐����������e���œn�͂̕ւ�������悤�ɂȂ�܂ŁA������҂C�\���ł��邱�Ƃ������ɂȂ����B�Ƃ͂����D�͊ݓ`���ɂ�����������ɉ��������Ă���B�琻�̃e���g�̔��͂��łɊ������l�ߍ��܂�Ă���B�ݕӂ��������ɂ͋R���������ɂ͕������ƁA���鏊���m�̎p�Ŗ����Ă���悤�Ɍ�����\�\�A���������Ί݂̗l�q�̓|���X�̐S�𗎂����������A�x����ǂ����ꂩ���������Ǝv���K�Ȓn�_��I��ŁA�S�悩�炻���ɂ����ς�������W��������Ƃ������Ƃ��Ȃ������B

���������̎����C���h�̉͐�͂ǂ̐���A���ׂĐ����������đ����𐬂��A��������������B�G�ߓI�ɂ͑��z*41�������悻�Ă̓]��(�Ď�)�ɂ����������ĕ�����]���悤�Ƃ��Ă��鎞�����������炾�B���̎��߂ɂȂ�ƃC���h�̓y�n�ł́A���J���~�葱���A�����̉͐�̐���������J�E�J�\�X�R�̐�������n�߂āA�͐�̐��ʂ�r����������������̂ł���B�Ƃ��낪�~�̊Ԃ͂���Ƃ͋t�ɁA��̗���͂�������ꐅ��������A�����ڂɂ�����ŁA���������œk�o����悤�ɂȂ�̂��B�C���h�X��K���Q�X�⑽�����̑���A�O�̉͐�͂�����ɂ��Ă��ʊi�����A���Ȃ��Ƃ����̃q���_�X�y�X��́A���̎����ɂ͓k�\�ɂȂ�̂ł���B

*41 �ΐ�̎����ɂ��Ă͖{�����ɂ����L����Ă���(���E3)���A���ɕʓ`�������āA���Ƃ̐��͈�v���Ȃ��B�����ł́u�܌����{�v��(�x���b�z)���̂�B

------p38-40

[��Z]

�����ŃA���N�T���h���X�́A�ډ��̂Ƃ���n�͂��j�~����Ă���̂ł���A���̋G�߂͑ҋ@�̎p���ʼn߂������Ƃɂ���ƌ��\�����B�����������͌����Ȃ�����ނ́A���Ƃ�����̊�������߂ēd���ΉA�n�͂����s�ł��Ȃ����̂��ƁA�����ɂ��̋@����A�ӂ炸���������������̂ł���B�ނ̔��f�����Ƃ���ɂ��A�|���X���炪�q���_�X�y�X�̑Ί݂Őw���Ă���B���̂�����ɓn�͂����݂邱�Ƃ́A�ǂ����Ă��s�\�������A�����ɂ͐�ۂ̑�R������܂��A�����̂�������R�Ƒ��ނ𐮂����łɐg���Z������R�����z�u����Ă��āA���������炪�삩��オ���Ă���Ƃ��͈�C�ɏP�����������̂Ƒ҂��\���Ă��邽�߂������B

�����̔n�ǂ��́A��ۂ��������܍U���ɗ����������ė��āA���̊O���A���̔�����Y���тŕ|���C�Â�����ƂȂ�ƁA�Ί݂ɏオ�낤�Ƃ������Ȃ����낤���A����ǂ��납�����܂ł��s�����ʂ����ɔn�ǂ��́A�Ίٌ݂̈`�̐�ۂ��������������ŁA������ԂɂȂ��āA���n��Ԃ���e���g�̑������̏�ł����Ƃ��͂����A�\��Đ����ɔ�э��݂��˂Ȃ����낤�\�\�A�A���N�T���h���X�͂������O���ꂽ�̂������B

�ނ͂����Ŏ��̂悤���k���M���Ă�������n�͂��悤�ƌ��ӂ����B������ɓ���Ɣނ͑命���̋R���𗦂��āA�݉����ɐ��̕��ւ܂��쉺�̕��ւƍs���߂���A���������̍ۂ��Ƃ���ɑ��X������(���)��������A�R�_���]����騂̐�����Ăɋ����������肻�̑��A�R�������悢��n�͂̏����ɂ��������ꍇ�ɋN�肪���ȁA���܂��܂̎G����������������悤�ɂ����B

����ƃ|���X�̕��͂���ɑR���Đ�ۂ��g���o���A������̊��������̏ꏊ��ς���ɂ�āA����ƌ��������ʒu�ɌR���������̂ł���B���̂悤�ɂ��ăA���N�T���h���X�́A������̓����ƑΉ����ĕ��͂��ړ������邱�ƂɁA���葤������ƂȂꂳ���Ă������̂��B

�����������������Ƃ��x�d�Ȃ��Č��ǂ͊�(���)�������A騂̐�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���ƁA�|���X�����͂⑊����R���̏o���ɍ��킹�āA������������ɒǐ����铮�����݂��Ȃ��Ȃ�A�����̋��|�S���A�܂�͂����̂Ȃ����̂��Ǝv������ŁA�ނ�������͐�݂̎��鏊�ɔz�u���Ă͂������̂́A�|���X���g�͂₪�Đw�c�̌��ʒu�ɒ�����Ȃ�A�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�A���N�T���h���X�͂������Ė邲�Ƃ̎����̊�Ăɑ��Ă��A�|���X�̑������͂�s���ɉՂ܂�Ȃ��悤�Ɏd�����Ă����āA���̂����ł��悻���̂悤�ȍ������Ă��o�����̂������B

------p.40-41

�q���_�X�y�X��̂�����݂ł͐���������p�Ȃ��Ă���ӂ�A����̓ˏo���������������āA�����͑��푽�l�Ȏ��̖��тŕ����Ă����A�����������ẮA����܂������T���Ɩ��āA���l�̂��߂ɒʂ鏬�a���Ȃ��쒆�����������B�݂̓ˏo���ƌ������������̓����\���Ɋώ@�����A���N�T���h���X�́A�ǂ���̏ꏊ�Ƃ����т��ɖ��āA�n�͂̊�Ă�铽����̂ɍD�s���ȂƂ��납��A�R�����ЂƂ܂����̒n�_�܂ňړ������悤�ƌ��S�����B�{�c�Ɗ݂̂��̓ˏo������ѐ쒆���Ƃ̋���*42�́A���悻�S�\�X�^�f�B�A(��27.6�q)�������B�ނ͂����Ŋ݉�����тɂ����ƌx���̏�����z�u���A�����Ə����Ƃ̊Ԋu�͂��݂��ɑ���̎p�������A�ǂ����疽�߂����ł��Ă��A���₷��������Ƃ邱�Ƃ��o������x�Ƃ��������A��ɂȂ�Ɗ�������đ����ɁA�����炩��������炩���������������������A⾉������肵���B

*42 ���̉B���n�͂̂��߂̑O�i��n�́A�{�c�̏��݈ʒu���n�����v�[���Ƃ����ꍇ�A��28�q�㗬�̃W�������v�[���t�߂ɐ݉c���ꂽ�̂��낤(�X�^�C����)�B����̓ˏo����O���̐쒆���ȂǁA�n�`��̈�v�ɉ����āA�{�c����̋������{���̂���ɂقڋߎ�����A

�������ނ��{�C�œn�͂̊�Ă����ӂ����ƂȂ�ƁA�K�v�ȓn�͏����͂��͂�w�c�������Č��R�Ƃ����߂�ꂽ�B�N���e���X�͟����̋R�����ƃA���R�^�C�l�y�уp���p�~�T�_�C�l�Ґ��̋R���A�}�P�h�j�A�R���W���������̂����ł́A�A���P�^�X����у|�����y���R���w���̓���A����Ƀq���_�X�y�X��̂����瑤�ɏZ�ރC���h�l�̗̎傽��*43�Ɣނ�̔z���ɂ���ܐ�Ƃ𗦂��āA�w�c�Ɏc���𖽂���ꂽ�B�A���N�T���h���X�̓N���e���X�ɑ��A�|���X�Ƃ��̌R���������̕��ɖg���]���Đw�c�𗣂�邩�A�|���X���s�����ď��������������̑��ɋA�������Ƃ��m�F����܂ł́A�n�͂ɂ�����Ȃ��悤�Ɏw�������B�u�|���X���萨�̈ꕔ�����𗦂��Ď��ɗ����������A�c��̌R������ۂƂƂ��ɂȂ��w�c�Ɏc����Ă���悤�ȏꍇ�ɂ́A�N�͂��̂܂܌��ʒu�ɂƂǂ܂��ē����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����������|���X�������}�����̂ɐ�ۂ��c�炸�����A��o���āA���Ƃ͂���ȊO�̕��͂������炩�w�c�Ɏc���čs�������Ƃ����Ƃ��́A�N�͑S�͂������ēn�͂���B�n�ǂ���n���̂������Ă���̂́A��ۂ����邩�炾���̂��ƂȂ̂ő��肪����ȊO�̌R���Ȃ�Ή��قǂ̂��Ƃ��Ȃ��̂�����v�\�\�A���N�T���h���X�͂����������̂ł���B

*43 ���̃C���h�l�����̂��Ƃ́A�u�^�N�V���X�Ƃ��̒n���̗̎傽���v�̕����Ƃ��đO�o����(���E5)

------p.41-43

[���]

�N���e���X��������ꂽ�Ƃ���͈ȏ�̔@���ł������B������ƃN���e���X���c����邱�ƂɂȂ����{�c�Ƃ̊Ԃɂ́A�����A�O���X�A�A�b�^���X�A�S���M�A�X�̎O�l���A�b���R��������їb�����������𗦂��Ĕz�u����A���̔ނ�ɂ́A�C���h�l���������łɐ퓬��Ԃɓ������̂����͂����Ȃ�A�������ɕ����̐��������A���g�ɂ����U���Đ�������n��悤�ɂƎw�����^����ꂽ

���ăA���N�T���h���X�͂Ƃ����A�ނ̓w�^�C���C���琬��R���e�q���ƃw�p�C�X�e�B�I���A�y���f�B�b�J�X�A�f���g���I�X���w������e�R�����A�o�N�g���A�l�A�\�O�f�B�A�i�l����уX�L���^�C�l����Ґ����ꂽ�R�����Ƀ_�A�C�l�̋R�n�|�����A�܂����W������������́A�߉q���������ƁA�N���C�g�X�A�R�C�m�X�̎w���������A����ɋ|�����ƃA�O���A�l�X�l�����������Ƃ��đI������ƁA�n�͌��s�̏o���n�_�Ƃ��ė\�肵���쒆���Ɛ�݂̓ˏo���ւ̈ړ���G�Ɋo���Ȃ��悤�ɁA�ݕӂ��牓�����ꂽ�I��H���Ƃ��āA�����ɌR��i�߂��B

�n�͂̒n�_�ł́A���łɑO����W�߂��Ă��������p�̔琻�e���g�ɂ��A��̂����������l�ߍ��܂�ē��O�ɖD�����킳��Ă����B���J���P�����̂͂��̖�̂��Ƃ��B�A���N�T���h���X�̓n�͏������n�͂̊�}���A�������Ă��̂������ł��������铽����錋�ʂɂȂ����B���̍��ƌ������J���Ƃ��A����̐G�ꍇ���������ь������ߓ`�B�ň����N������邴��߂��Ȃǂ����������Ă��܂�������ł���B

�����ɕ�������Ă����D���͂����啔�����A���̓n�͓_�܂ʼn^��Ă��Ă���A�G�̂�����C�t����Ȃ��悤�ɁA�Ăёg�ݗ��Ă�ꂽ�����A���łɖ��т̒��ɉB����Ă����B�����̑D���̂����ɂ͎O�\�l�D�D�N���X�܂Ŋ܂܂�Ă����̂��B�閾�����ɂ͕����J�����܂����B�����ŋR�����͔�e���g�̔��ɏ��A�܂��D�͊e�D�Ƃ����e�ł�����x�����ς��̕������悹�A�������Ĕނ̗�����R���͓������ɓn�͍��Ɉڂ����B���e��ʂ�߂��Ċ݂܂ł����킸���A�Ƃ���������܂ŗ���܂łɂ́A�{���X���e���ɔz�u���������ɔ�������Ȃ��悤�Ɍx�����Ȃ���A�n�͂ɂ��������̂ł���B

------p.43-44

�A���N�T���h���X�A�Ίݏ㗤�𖽗߁A�쒆���̂��߁A��x�n�͂��đΊ݂ɏ㗤

[��O]

�A���N�T���h�����g�́A�O�\�l�D�D�ɏ���ēn�͂ɏ��o�����B�ނƓ��D�����̂͂���������ߌ�q���̃v�g���}�C�I�X�A�y���f�B�b�J�X�A�����V�}�R�X�A�w�^�C���C�̒��ԂŌ�ɉ��ƂȂ����Z���E�R�X*44�A����ɋ߉q���������̔����ł������B�������̎c�蔼���͎O�\�l�D�D�ɕ��悵�ēn�����̂ł���B�R���͂ЂƂ��ѓ��A���o�͂�����A���͂���R�ƑΊ݂�ڎw���Đi�B����I�ɕ����̎҂������A���葤���o�����Ă����̂�ڌ�����ƒ����ɁA�e���̏�n���o�������̑S���͂ł����āA�|���X�̂��Ƃ֕ɒy�����������B

*44 �v�g���}�C�I�X�ƂƂ��ɁA�剤����̂�����u��p�Ґ푈�v��킢���������͎҂����B�O�҂̓g���L�A�𒆐S�ɉ�����z���A��҂͒鍑�̓�����̂ɂ����鉤�����Ƃ̑n���҂ƂȂ����l���B�������̂ӂ���̋L�^�́A�R���ʂł͂قƂ�Ǔ`��炸�A�Ƃ��ɂ��̉ӏ������o�Ƃ���B

���̊ԂɃA���N�T���h���X�͎���擪�ɗ����ė��ɏオ��A���̎O�\�l�D�D����オ���Ă��鏫���🀉��Ɏ��܂Ƃ߁A�܂����X�Ə㗤���Ă���R���ɂ͑��ނ������Đ������B�R�������܂���w�Ƃ��Ċ݂ɏオ��悤�A���炩���ߔނ���w������Ă������炾�B�A���N�T���h���X�͔ނ�̎w��������Ɛ���g��őO�i�Ɉڂ����B

�Ƃ��낪�ނ��y�n�̒n��ɈÂ��������߁A����ƋC�Â����ɑΊ݂̌ł���n�ɂł͂Ȃ��A�ЂƂ̓��ɏ㗤���Ă����̂��B�������܂��傫�ȓ��������̂ŁA���̂��߂ɂȂ��̂��ƁA���������ł��邱�Ƃɂ͋C�Â��Ȃ������̂ł���B�����ɂ͂��قǍL���͂Ȃ����̑Ί݂���͂Ȃ��A�������H�ɂ���Ċu�Ă��Ă����B

���̂����܂������J�����A�قƂ�Lj�Ӓ����~�葱���āA��͐����𑝂��Ă����B���̂��ߟ����̋R�����͓n�ł���������o�����Ƃ��o�����A�A���N�T���h���X�ɂ��n�͂��B������̂ɁA�܂����Ă��ŏ��̎��Ɠ�����S��J���J��Ԃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��ƌ��O���������B����Ƃ̂��ƂŐ͌����������A�����𗦂��Ă�����n��̂́A����ł���ς������B�����͂��̍ł��[���Ƃ���ł͕��������̋����������A�n�ǂ������L���Ă��������쐅�̏�ɏo����قǂ���������ł���B

���������̐��H�����Ƃ������ɓn���ƁA�A���N�T���h���X�͋R���e�q���ƁA���̋R���e������I�������ł������ȋR�������Ƃ��E�����ɂ܂킵�A�R���|���͂�����R�����S�̂̑O���ɔz�u�����B���������ɂ��Ă͂܂��A�Z���E�R�X���w�����鉤�̋߉q�����������R�����̂����ׂɔz���A���̎��ɂ͉��̕����߉q�����A����ɑ����Ă͑��̋߉q�����e������z�u�����B�e���̕��ѕ��͂��̓����傤�lj���Ă����哱���̏���*45�ɏ������̂ł���B���W���������̑��ʗ��[�ɂ͋|�����ƃA�O���A�l�X�l�����A�������������u���ꂽ�B

*45 �R���������킸�����̕������܂Ƃ܂��Đ퓬�W�c��g�ޏꍇ�A��w�Ƃ��Đ��E���́u���_����v�ʒu���߁A�W�c�S�̂̐퓬���哱��������́A�\�����������ւ��Ŏ������B�e���̐��̒��ł̈ʒu������ɏ]���ē���ւ�����̂ł���B

------p.44-46

[��l]

�R���̐��z�u���ȏ�̂悤�Ɍ��߂�ƃA���N�T���h���X�́A���������ɂ͑��ނ�g�����A���̍s�R���x�Œǔ����Ă���悤�ɂƎw�������B�����̕��͂͘Z��ɋ߂������B�ނ̌���Ƃ���A�R����͂̓_�ł͂�����̕����D���Ɣ��f���ꂽ�̂ŁA�A���N�T���h���X�͎���R�����������萨�ɁA�S���͂Ő�s�����̂ł���B���̐��͂��悻�ܐ�R�������B�R�������x�����邽�߁A�ނ͕ʂɋ|�����w�����̃^�E�����ɖ����Ă��̔z���̋|�������A����܂��S���͂Ői�o�����邱�Ƃɂ����B�ނƂ��Ă͂����|���X�̑����A�S�͂������Ď����ɍU�߂������ė��Ă��A�R�����ŗ����������āA���₷������𐧈��ł��悤�A�����łȂ��Ƃ��������������ɓ�������܂ł́A���Ƃ�����������������邱�Ƃ��o���悤�Ɣ��f�������̂��B��������������n��Ƃ��������瑤�́A�x�O�ꂽ��_�s�G�ɒ_���Ԃ��āA�������C���h�l�������ދp�ɓ]����悤�Ȃ�A���̂Ƃ��́A������ނ����(���т�)��ڂ���(�O�ɍs���l�̂������Ƃ�ǂ��悤�ɂ��Đi�ނ���)�nj��������邱�Ƃɂ����B�ދp�̍Œ��ł̎E�C�킪��K�͂ł��������A��Ɏc��������̕��������Ȃ��Ȃ낤�ƍl��������ł������B

�A���X�g�u���X�����Ƃ���ɂ��ƁA�{���X�̑��q*46�́A�A���N�T���h���X���쒆�̏��������A�Ȃ��c���������̓n�͂�������O�ɐ�ԘZ�\�p�𗦂��A���肵�ď㗤�n�_�ɓ��������̂ł����āA���������̃C���h�l���������*47���璵�щ���āA�삩��オ���Ă���擪�W�c�ɍU����������������A�ނƂ��Ă͂����ł�������ȃA���N�T���h���X���̓n�͂��A���₷���j�~���邱�Ƃ��o�������낤�Ƃ������Ƃ��B���������̂Ƃ��ނ́A��ԑ��Ƃ��ǂ��s���߂��Ă��܂��A�A���N�T���h���X���ɂ₷�₷�Ɠn�͂������Ă��܂����B�A���N�T���h���X�͂����ŋR�n�|������ނ�ɗ��������킹�A���Q��^���ē�Ȃ��ނ��s���������̂ł���B

*46 �ʓ`�ɂ��|���X�̌Z��X�s�^�P�X(��o�ꔪ�E2)�Ƃ�(�N���e�B�E�X���E��l�E��)�A�|���X�̏]�Z��s�b�^�R�X�Ƃ�(�|�����A�C�m�X�w��p�_�x�l�E�O�E���)�`����B

*47 �l�����ĘZ�l���B��l�͏|���A��l�͋|���A������������ʂɐw���A�c���l�͑��c�ɂ������f�ҁB�f�҂����{�̓�����Ƃ��Đ퓬�ɉ���邱�Ƃ����������炵���B

�㗤�ɍۂ��ẮA�|���X�̑��q�ƂƂ��ɓ��������C���h�l�����ƁA�Ђ�A���N�T���h���X����єނ̋R�����Ƃ̊Ԃɂ͐퓬���N�������A�Ɠ`�������������B

���ۃ|���X�̑��q�͗D���ȕ��͂𗦂��Ă���Ă����̂ł����āA�A���N�T���h���X���g�ނ̂��߂Ɏ菝���������A���̏�n�u���p���X*48�����̂Ƃ��˂��ꂽ�̂ł���B�u���p���X�Ƃ����̂̓A���N�T���h���X������Ȃ��������n�ŁA����܂��|���X�̑��q�̎�ŏ������̂������B����ǂ����̃��S�X�̎q�v�g���}�C�I�X�\�\���̎����ނ̌����Ƃ���ɗ^������̂����A�ނ͂���Ƃ͕ʗl�ɓ`���Ă���B

*48 �{����o�ӏ�(���E4—6)�y�ѓ���57��59�Q�ƁB�A���N�T���h���X�����n����Ƃ��A���̑O����Ŏ菝�����Ƃ����`���́A���̃A�b���A�m�X�́u���������v�ȊO�ɂ͌����Ȃ�

���̃v�g���}�C�I�X���܂��|���X���A�ނ̑��q���o���������Ƃ͓`���Ă��邪�A���̔ނ��������̂͂킸���ɘZ�\�q�̐�ԑ��������Ƃ͌����Ă��Ȃ��B���ۃ|���X�������̎҂ǂ��̌�����A�G���q���_�X�y�X��������n���ė����ƕ����ẮA���肪���̃A���N�T���h���X���g�ł��낤�Ƃ��̌R���̈ꕔ�ł��낤�ƁA������ɂ��掩���̑��q���}���o��������̂ɁA�������Z�\�q���������̐�ԑ������t���Ă��Ȃ��ȂǁA���悻���肻���ɂ��Ȃ����Ƃ����炾�B

�����ނ͓G���@�ɔh�����ꂽ�ɂ��Ă͑����ɉ߂��āA�ނ��ɂ�����肪�����Ȃ��������A�ƌ����Ă܂��n��炸�ɂ��鑊��̓n�͂�j�~����ƂƂ��ɁA���łɓn��I���Đ삩��オ���Ă���������}�������߂ɂ��ẮA����͂܂��@���ɂ��ɉ߂����B�������v�g���}�C�I�X�ɂ��ƃ|���X�̑��q�́A���R�̋R���ƕS��\�q�̐�Ԃ𗦂��Ēy���������̂́A�A���N�T���h���X�͈ꑫ�������̎����łɁA�쒆�����炷��Ō�̓n�͂����������Ƃ����Ă��邩��ł���B

------p.46-49

�|���X�̓A���N�T���h���X�Ƃ̒��ڑΌ���I�сA�R���������₷�����n�̍��n�ɐ���z�u����

[���]

������v�g���}�C�I�X���`����Ƃ��낾���A�A���N�T���h���X�͐悸�R���|������ɗ��������킹�����A�ގ��g���R������������đO�i�����B�|���X�����̌R���������čU�ߊĂ������̂Ǝv�������炾�B�ގ��g�̐w���w���ɂȂ邱�̋R�������A�c��R���̐�N�ƂȂ��Đi�̂ł���B�������C���h�l���̕��͂𐳊m�ɂ��ƂȂ�ƁA�A���N�T���h���X�͂��̗�����R�n���ƂƂ��ɁA�ނ�Ɍ������Č����������ŏP�����������B�C���h�l�����̑��̓A���N�T���h���X���g�Ɣނɏ]���R���̏W�c���A������^�������炢�������ɂƂ����̂ł͂Ȃ��A�����P�ʂŎ��X�Ɠ˂�����ł���̂�ڌ�����ƁA���������Ĕs���Ɉڂ����B�ނ�̂����ł͋R���l�S�R���˂�A�|���X�̑��q���܂��������ɂ����ق��A��Ԃ����q�ƂȂ������m�n(�Ђ�����)����Ƃ��\�߂��ꂽ�B�ދp�ɓ������Ă͏d�ʂ�������߂��Ă������A�퓬���̂��̂̍Œ��ł��D�^�̂��߂ɕ��̖��ɗ����Ȃ���������ł���B

����|���X�͂Ƃ����A�ނ͓����̂тĂ����R�������̌�����A�A���N�T���h���X���A���̌R���̍ł������ȕ����𗦂��āA�݂�����n�͂��Ă��āA���̑��q���퓬�̊Ԃɓ������ɂ𐋂����������Ȃ���A�Ίݐ^�������̑������͐w�c�ɁA�N���e���X�ƂƂ��Ɏc����Ă����R���̕����A����܂��n�͂ɂ����邩�Ɍ��������Ƃ������āA�Ƃ������f���������˂����̂́A���ɂ��̌R���̑��͂������ē��̃A���N�T���h���X�ɗ����������A�}�P�h�j�A�R���̍Ő��s�����ƁA����𗦂��鉤���g��ɁA�����������I�B����ł��Ȃ������̕����ɉ����āA��̐�ۂ����̂܂܂ɖ{�c�Ɏc�����̂́A�n�͂��Ă���N���e���X�����̋R�����ɁA������݂���d���������邽�߂������B�|���X���g�̕��͋R�����S�����悻�l��R�ƁA�O�S���琬��S��ԑ��܂���ۓ�S���ƁA���悻��͂Ƃ��Ė𗧂���̕�����O���𗦂��A�A���N�T���h���X�ڎw���đO�i�����̂ł���B

�ނ͓y�n���ʂ����Ă͂��Ȃ��l�Ɍ����A���n�Ŏ��鏊�ɕ��Ɍł����܂����Ƃ���A�܂�͋R�����̓ˌ������ɓK�����ꏊ�ɍs�����킹��ƁA�悸��ʂɐ�ۏW�c���A�ۂƏۂƂ̊Ԃ���O�\�Ă�����Ȃ��Ԋu�Ŕz�u���邱�Ƃ���n�߂āA���̏�ɐw���Ă𐮂����B�����W�c�S�̂̑O�����ʂŐ�یQ�����ɓW�J���邱�ƂŁA������Ƃ���A���N�T���h���X�����̋R�����ɁA���a���𐁂��������Ƃ����̂��B�ނƂ��Ă͂ǂ��]��ł��G�����A��ۂ̗�Ԃ�E���ɓ˓����Ă���ȂǂƂ͓���v���Ȃ������B�n�ɏ���ĂȂ炻�̏�n���܂��|(��)�������(�Ђǂ����킪��̂���)���߂ɁA�܂����������̏ꍇ�Ȃ�A������̏d�������ɐ��ʂ���U�ߗ��Ă��ė����������������A�P���������ۂɓ��݂�������邾���A�Ƃ����ĂȂ��̂��ƁA���̓˓��͍���ƌ������B

��ۂ̎��ɂ͕������z�u���ꂽ�����̕��������́A�b(��)�̏W�c�Ɠ������ʑ����ɗ��g�킯�ł͂Ȃ��A��ۂ̗�̔w��ɁA�e��������ۂƐ�ۂ̌��Ԃ������炩�ł����ߍ��킹��悤�ɁA������`�Â������̂ł���B�|���X�͂���ɐ�ۂ̗�̉����𗽂��A���̗��������ɂ���������ׂ��B���̕������̗��[�ɂ͋R�������A�܂������[���ł߂邱�̋R�����̑O�ʂɂ͐�ԑ����A���ꂼ��z�����ꂽ�̂ł���B

-------p.49-51

�|���X�̐w���Ă����āA�A���N�T���h���X�́A�������߁A�R�C�m�X�ւ͔w�ォ��P���w�����o���A���g�͑��葤�̍����ɓːi

[��Z]

�|���X�̐w���Ă͈ȏ�̔@���ł������B����A���N�T���h���X�̓C���h�l���������łɐ��z�u�ɂ����̂����ĂƂ�ƁA��s����R�n�����߁A���������ォ�����Ă������������҂��Ƃɂ����B���W�����������삯���Œǂ��t���Ă��č������I����Ă��ނ́A�����т�đ��ꂵ�������������Ȃ�A��Ӊ����Ȍ��n�������ɗ��������킳��邱�ƂɂȂ�Ȃ��悤�A�����ɂ͐���g�܂����A���̂܂܂̏�ԂŌR��i�߁A���̈���ŋR�����ɂ͌ʂ�`���悤�ɐ���s�����Ƃ点�āA�������������C�����߂��܂ňꑧ���ꂳ�����B

�C���h�l���̐����ώ@�����ނ́A��ۂ��O�ʂɉ����o����Ă���A���W�����������Ђ��Ђ��Ɛ�ۂ̗�̌��Ԃ߂Ĕz�u����Ă��钆�����ڂ����ẮA�ˌ��������Ȃ����Ƃɂ����B�|���X����p��\���ɍl�����Ĕz�u�����A���̐w���Ă��̂��̂ɁA�ނ������낢���̂ł����āA���̑���ނƂ��ẮA�R����͂̓_�ł͑���𗽂��Ƃ��납��A����R���̑啔�𗦂��G�̍������P�����悤�Ƃ��āA���̕��ʂ֒y�����������Ƃɂ����B���̈���Ŕނ̓R�C�m�X�B�f���g���I�X�̋R�����ƃR�C�m�X���g�̋R�����Ƃ�t���āA�ނ��E��ɂ�������*49�A���������葤��������ɗ����������ė���ނ̋R�n�W�c�ɋC�t���A����Ɍĉ����铮�����N�����悤�ȂƂ��́A�R�C�m�X���Ƃ��Ă͔w�ォ���荞��ő�����͂���Ɩ������B�ނ͂܂����W���������̎w�����Z���E�R�X�A�A���e�B�Q�l�X����у^�E�����̎O�l�Ɉς˂�ƁA���̔ނ�ɂ́A�G�̖��W���������ƋR�����Ƃ������̗�����R�����̍U���ɂ���āA�U�X�ɂ�����܂ł́A�퓬�ɓ˓����Ȃ��l�ɂƎw�������̂ł���B

*49 �����A�ʐ��ɏ]���āA�u(���葤�̉E(��)������)�v�Ƃ��邩�A����Ƃ��u(���R��)�E�����ցv�̈Ӗ��ɉ����邩�A���߂ɗ��`�𑶂��A���Ƃ̌�������v���Ȃ��B�����ł͐�p��̊W�R���܂��A�b���A�m�X�̗p��@���画�f���āA��҂̉��߂ɏ]��

���łɂ��Ĕ�ѓ���̎˒����ɓ������ƂȂ�ƁA�A���N�T���h���X�̓C���h�l�����̍����Ɍ����āA�R�n�|�������悻���R��˓��������B���̕��ʂɔz�u���ꂽ�G���A��ʂ̒e���ƋR�����̓ˌ��Ƃō����Ɋׂ�邽�߂������B�A���N�T���h���X���g���܂��w�^�C���C�R�n�����������ƁA�G�̍����ڂ����ĎՓ�y�����������B�ނƂ��Ă͑�����̋R�����������`��g�ݏI���Ȃ������ɁA�܂����G���Ă���G�����w�ɖ�荞�����ƈ�(�͂��)�藧�����̂ł������B

------p.51-52

�O�ʂ���A���N�T���h���X�A�w�ォ��R�C�m�X�w���̃}�P�h�j�A�R���i��

[�ꎵ]

���̊ԂɃC���h�l�̑��́A�R�����������镔������ꂩ���ɏW������ƁA�A���N�T���h���X�̓����ɂ�Ĕނ���A����ɍ��킹��悤�Ɉړ������Ȃ���A�ڋ߂��Ă����B���̈���ŃR�C�m�X�����̕����͖�����ꂽ�ʂ�ɁA�ނ�̔w��ɂ��̎p���������B

�C���h�l�����͂���ɋC�t���ƁA�R������ʂɔ�����`�ɔz�u������Ȃ��Ȃ����B�܂葽���̐������ւ�ꔼ(���������̈��)�̓A���N�T���h���X�ɗ����������A���̈ꔼ�͕�����]���āA�R�C�m�X�Ƃ��̕����̕��Ɍ��������̂ł���B�����Ă��̂��Ƃ����ہA�����ɃC���h�l�����̐������ނ�̔��f�����A���������Ă��܂����̂��B

�A���N�T���h���X�͑�����R�����̂��������ڕW�]���̓����ɁA�ڂ��Ƃ��U���̐�D�̋@������ĂƂ�ƁA���₭�����̑�����G�w�Ɍ������ďP�����������B�C���h�l�̑��̓A���N�T���h���X��������R�����̓˓��U�����x�����ꂸ�A�܂�Ŗ�����ǂ̓����ɓ������ނ悤�ɁA��ۂ̌Q��̊Ԃɑދp���Ă��܂����B

�ێg�����������̐�ۂǂ���G�R�����ɗ��������킹�悤�ƁA�ˌ��Ɉڂ点���̂͂��̂Ƃ��������B����ɑ��ă}�P�h�j�A�R���W���������̑���*50�A��ۂ̔w�ɓ��悵���ێg������*51�𓊂����ő_�������ɂ��A�b�ǂ����g�̎���ɌQ�����āA�l�����������ѓ���̍U���𗁂т���Ȃǂ��āA����ɔ������������B

*50 ���W�������������̏ꍇ���ٖ��Ȑ�������Ă��Ȃ����Ƃ́A�������͂�������炩�ł���A�ނ炪��ۂƂ̐킢�ɓ������Ƃ���̂́A�����炭�����ɔ�����B�N���C�^���R�X�n�̎j���͂�����y�����̐퓬�Ƃ��Ă���(�N���e�B�E�X���E��l�E��l�|��܁A�f�B�I�h���X�ꎵ�E���E��)�A�����������W���̏d�������͓����������Ă��Ȃ������B

*51 �A�C���A�m�X�́w�������x�ɂ��A��ۂ́A����Ȃɂ��邢�͗��̔w�ɂ����ɁA�ʏ�l�l�|�|�ێg���ЂƂ�Ɠ���Ȃ̍��E�y�ь������ɐw������퓬���O�l(����͓��������̑��̔�ѓ����)���悹���B��ۂ��Ԃ̑��c�҂́A����̐퓬���Ƃ͕ʂ̎Љ�K���ɑ����Ă����Ƃ���(�w�C���h���x���E3)

���̐퓬�͏]���̐킢�Ƃ́A���悻���Ă������ʂ��̂ɂȂ����B�������b�ǂ��͕��������ɏP��������ƁA�ǂ̕����Ɍ�����ς��悤���A�}�P�h�j�A�R���������̐�����ɋٖ��ł����Ă��A���ݍr�炵�ĉ��������ŁA�C���h�l�R�����̑����A�퓬���������������ƌ����A�ӂ����єn�����点�A�R�����Ɍ������čU���������Ă����B����ł��A���N�T���h���X�����̋R���������A��͂̓_�ł��o���̓_�ł��͂邩�ɗ����܂����āA������G������x���|����ƁA�ނ�͂ӂ����ѐ�ۂ̌Q��̕��ւƒǂ����܂�Ă��܂����̂ł���B

���̂���A���N�T���h���X�̗�����R�����͂��̑S�����A���͂��̏W�c�ɂ܂Ƃ܂��Ă������A����͖��߂ɂ���Ă����Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�퓬���̂��̂̐���s���̒��ł��̂�����A���������`�Ɍł܂����̂ł������B���̔ނ炪�C���h�l�����ɏP�����������Ƃ���ł́A������͑����̐펀�҂��o���ĎU��U��ɂȂ����̂ł���B

��ۂǂ��͂������ł͋����ꏊ�ɒǂ����܂�A�ނ炪������ς�����ːi�����肷��̂ɓ��݂Ԃ���Ă��̂��߁A�G���铖�̑�������肩�A����ɗ�炸�����܂ł����呹�Q���邱�ƂɂȂ����B����C���h�l�R�����̂������ł��A�ނ炪��ۂǂ��̂܂��A�����ӏ��ɒǂ��l�߂�ꂽ���ʁA��X�I�ȎE���������N�������B�ێg�������͂��̑������������Ŏ˝˂���Ă������A��ێ��̂����邢�͏������邢�͔��ė�����A�g���肪���Ȃ��Ȃ����肵�āA���͂⍇��ɂ����c�̂܂Ƃ܂����������Ȗڂɂ��������߂ɂ������苶�\�����A�����ɂ��낤�ƓG���ɂł��낤�Ƃ�݂����ɓːi���A�o��҂������������Ȃ����ݒׂ��A�E�����̂ł������B

�������}�P�h�j�A�l�����̕��́A���̐�߂��ꏊ�ɂ���Ƃ肪����������A��ۂǂ����ːi���Ă����Ƃ���ł͑ނ��Đg������A���肪������ς���܂��߂��܂Œǂ������ē������𗁂т�������ȂǁA�v���̂܂܂ɔނ���U�ߗ��Ă��B����ɔ����Đ�ۂ̌Q��̊Ԃɓ������C���h�l�̑��́A���ƂȂ��Ă͊�Q�̑唼�̐�ۂǂ����炱���ނƂ������ʂɂȂ����̂��B

���̂����b�ǂ�����J���Ă��āA���̓ːi�U��ɂ����͂⋶�\�Ȑ����͂Ȃ��Ȃ�A�����̍��X�Ƌ�����������ɂȂ��āA���傤�ǂ����(�Ƃ�)�̕������ނ���D�̂悤�ɁA������ƌザ������͂��߂�ƁA�A���N�T���h���X�͎���R�����𓊓����āA�ނ�̂��������Q�������Ǝ��͂݁A���̂����ŕ��������ɍ��}�𑗂��āA�e���̏|�����ԂȂ��A�ˍ��킹�����W���`�Ői�o�������B�������ăC���h�l�R�����͂����킸���Ȉꕔ�������Đ퓬�̊Ԃɕ��ӂ���A���������̕����܂��A����l����������ނ�ɏP�����������}�P�h�j�A�R�̂��߂ɑł��j���Ă��܂����B�����Ă��̍۔ނ�̓A���N�T���h���X�̋R���������܂��ܐ��ɐ�ڂ��������B�����ɓ����������߂āA��������ّ����Ă��܂����̂ł���B

------p.53-55

�N���e���X�w���̃}�P�h�j�A�R���V���ɐ퓬�ɎQ��

[�ꔪ]

�Ƃ��������ăN���e���X���͂��߁A�q���_�X�y�X��̌������݂Ɏc���������Ă����A���N�T���h���X�̌R���𗦂���A���̑��̎w���������́A�A���N�T���h���X���P���������������߂��̂����ĂƂ�ƁA�ނ���܂��n�͂Ɉڂ����B���̌R���͔��̏o���A���N�T���h���X�����̕����ɑ����āA���C�����ς��nj���ɋ삯����ƁA�ދp����C���h�l�����̊ԂɁA����܂���̐퓬�ɂ����ʑ�E�C���J��L�����̂ł������B

�C���h�l�̑��ł͂قƂ�Ǔɂ��y�ԕ������펀���A�R������O��R�����𗎂��������A��Ԃ����̑S�������ӂ��ꂽ�B�|���X�̑��q����l�܂ł��������ɂ��A�̎�Ƃ��Ă��̒n��̃C���h�l������X�s�^�P�X�A����ɐ�ۂ̏W�c�Ɛ�ԑ��𗦂����w���������A�܂��|���X�R�̋R���w����������������������A���̑S�����c�c*52�B

��ۂǂ��̂������n�ŝ˂��ꂸ�ɐ����c�������͂��ׂĕߊl���ꂽ�̂ł���B

*52 �u�펀�����v�Ɖ����A������ēǂނ̂��Ó��Ǝv����(�f�B�I�h���X�ꎵ�E����E��Q��)�B

����A���N�T���h���X�����ł́A�ŏ��̓ˌ������Z��l���������̂����A���悻���\�l���펀���A�R���ł͐�w�������Đ퓬�ɓ������R�n�|�����̂����\�l���������ɂ𐋂����B�w�^�C���C�R��������͖��\�R�̐펀�҂��o���A���̑��̋R�������̑r���͂��悻��S�R�ł������B

�|���X�͍��풆�A�S�R�𗦂���w�����Ƃ��Ă���łȂ��A�E���Ȉ��m�Ƃ��Ă��A�V���Ȍ����Ȑ킢�Ԃ���������B�����̋R�������r�ł����̂�ڌ����Ă��A��ۂ����邢�͌��n�ŝ˂�A���邢�͎g����������āA�S�߂ȗL�l�ł�����܂��̂�ڂɂ��Ă��A�܂������̕������������łɑ唼�łтĂ��܂��Ă��A�ނ͂��̃_���C�I�X�剤�̂悤�ɁA�ދp�s���̎�{���Ɏ������Ƃ͂����A�C���h�l�̂����̂����炩�ł��܂��撣���āA�����ɑg�D�I��R�𑱂��Ă���Ԃ́A���ɓ��݂Ƃǂ܂��Ă����̂��B�Ƃ͂������풆������ꂩ��������I��ɂ����܂܂������|���X�́A���̉E���Ɏ菝����(�ނ̐g�̂̑��̕����́A���p�̋��b���\�\����͌�����ׂ��҂����ɖ��炩�ɂȂ������Ƃ����\�\���ł������g�̂ɂ҂����荇���������Ȃ��肾�����̂ŁA��ʂ��������Ă����̂�)�A�����Ȃ�Ƃ������̔ނ��A��ۂ̌�����]����Ȃ�����ނ����̂ł������B

�A���N�T���h���X�́A����Œ��̃|���X�̓��X����A�V�������ȕ��ҐU���ڂɂ��ẮA�Ȃ�Ƃ��ނ����������Ǝv�����B�����ŃA���N�T���h���X�͂܂��C���h�l�̃^�N�V���X��ނ̂��ƂɌ��킵�Ă݂��B�^�N�V���X�͔n�����ƃ|���X�̍��悷���ۂ���A�g�Ɋ댯�Ȃ��ƌ����������܂Œy������āA���̂����͂��������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A�b���Ƃǂ߂ăA���N�T���h���X����̓`�����悤�ɂƌĂт������B�������|���X�̕��̓^�N�V���X�Ƃ����h�G�̎p��F�߂�ƁA�ނ̕��ɐ�ۂ������ς���Ȃ�A�������˓��Ă���̂Ɛg�\�����B���̂Ƃ��^�N�V���X���ꑫ�����n���Ԃ��āA�|���X���瑖�苎��Ȃ�������A�|���X�͂Ђ���Ƃ���Ɣނ��˝˂��Ă��܂������Ƃ��낤�B

�A���N�T���h���X�́A�������A���������ԓx�ɏo���Ă��A�|���X�ɑ��ĕ��𗧂Ă邱�ƂȂ��A������藧������l�����킵���B���̂������A�C���h�l�Ń����G�X*53�Ƃ����҂��|���X�̌Â�����̗F�l���ƕ��������̂ŁA���̃����G�X���܂ł��ނ̂��Ƃɑ������̂��B�|���X�̕��������G�X����̌�����ɋy��ŁA���̂�����A�̊����ɑς����˂����Ƃ������āA��ۂ��߂�ƒn��ɍ~�藧�����B�����Ŕނ͊���������Č��C�����߂��ƁA�������}���A���N�T���h���X�̂��Ƃ֔����s���悤�A�����G�X�ɋ��߂��̂ł���B

*53 �u�|���X�̌Â��F�l�v�Ƃ��Ă����炭�́A�|���X�̏����ɗ������Ă����ߗׂ̉��A�퓬���ɕ߂炦���ăA���N�T���h���X�̌R���ɂ������̂��A���~�g�Ƃ��ċN�p���ꂽ�̂ł��낤�B���~�����̌o�܂́A�N���C�^���R�X�n�̎j���ł͑S���ʗl�ɓ`�����A�|���X�͎����]�����ĕ߂炦��ꂽ���ƂɂȂ��Ă���(�N���e�B�E�X���E��l�E�O���\�l�Z�A�f�B�I�h���X�ꎵ�E�����E��)�B

------p.56-58

[���]

�����Ń����G�X�͔ނ̈ē��ɗ������B�A���N�T���h���X�̓|���X��������ɂ���Ă���ƕ����ƁA����̑O���ɔn��i�߂āA�����̑��߂ƂƂ��ɔނ��o�}�����B

�A���N�T���h���X�͔n���߂�ƁA�g�̏䂨�悻��2.2m������|���X�̈̏�v�Ԃ�Ɨe�e�̒[��ɋ����A�܂��ނ��C�͂ɂ����č����邱�ƂȂ��A���������E�҂������̉���������āA�ʂ̉��ƉX�����킢����������A���ЂƂ�̗E�҂Ƒ���邽�߂ɕ��݊���Ă����̂��̂悤�Ɍ����邱�Ƃ��A�^�Q�̔O���B���Ȃ������B

�����ŃA���N�T���h���X�͂܂��ނ̕����瑊��ɘb�������A�ǂ̂悤�ɂ��ė~�����������Ă݂�Ƒ������B�`���ɂ��A�|���X�͂����ŁA�u�A���N�T���h���X��A���̎������҂Ƃ��Ĉ����Ăق����v�Ɠ������B�A���N�T���h���X�͂��̕Ԏ��ɉx��ŁA�u���̂悤�ɂ��悤�A�|���X��B�������邱�Ƃ́A���̎��̕������]�ނƂ��낾�B���������̕��̗���ŁA�������ė~�����Ǝv�����Ƃ�v�����Ă݂�v�ƌ������B����Ƒ���́A�u����������̕Ԏ��̒��ɂ��ׂ��Ă߂��Ă���v�Ƃ���ɉ�����*54�B

*54 ���̈�b�̓v���^���R�X���D��ł����Έ��p���Ă���(�w�A���N�T���h���X�`�x�Z�Z�E��l�A�w�������A�x�ꔪ��E�A�O�O��E�A�l�ܔ�B(�����d����w���Ĕ�Ȃ�F�ɂ��āx��g���� 1988�N 182-183��)

�A���N�T���h���X�͂��̓����ɂȂ��̂��Ɖx��ŁA�C���h�l�ɑ��邻�̎x�z�����|���X�ɗ^���A�ނ̏]���̏��̂ɂ���܂ł�肢�������L���A�ʂ̓y�n���Ă�����B�E�҂ɑ��Ă̓A���N�T���h���X���g���܂��A���̂悤�ɉ��҂炵���U�������̂ł���A�ނɂƂ��Ă̓|���X�͂��̂Ƃ��ȗ��A�����ɐM�����ׂ��F�ƂȂ����̂ł���B�|���X�ƃq���_�X�y�X��Ί݂̃C���h�l������ɁA�A���N�T���h���X���s��������̌����́A���悻�ȏ�̔@���ł������B�A�e�i�C�ł̓w�Q�������A���R���ݔC�̔N(�I���O327/326�N)�A���̃��~���L�I���̌��̏o�����ł�����*55�B

*55 �I�N�͋I���O327/26�N�B���~���L�I���̓A�e�i�C���\���A���݂̂قڂS�|�T���ɑ�������B���퐶�N�̎����ɂ��Ă͕ʓ`������A���Ƃ̐����Ȃ���v���Ȃ��B�Ȃ��O��*41���Q�ƁB

�A���N�T���h���X�͍��킪�s��ꂽ�ꏊ�ƁA�ނ��q���_�X�y�X��̓n�͂ɏ��o�������̌��n�ƂɁA���ꂼ�꒬�����݂��邱�Ƃɂ���*56�B�ЂƂ̒��̓C���h�l�����ɑ��鏟��(�j�P)���炻�̖����Ƃ��āA�u�j�J�C�A�v�Ɩ��t�����A���܂ЂƂ͂����Ŏ��ނ̏�n�u�P�p���X���L�O���āu�u�P�p���v�Ɩ������ꂽ�B���̔n�́A�N�ނ��珝���ƌ����킯�ł͂Ȃ��A�����Ɗ��N�g�ɕ����ĝ˂ꂽ�̂�����(�������悻�O�\�ɂȂ��Ă������炾)�B(���̃u�P�p���X��)�O�X����A���N�T���h���X�ƈꏏ�Ɋ����̐h�_�ɑς��A�댯�����ɂ��Ă����̂ł����āA�ЂƂ�A���N�T���h���X�����̏�n�̗��������B�ވȊO�̏���͂��ׂāA�Ȃɑ��������炸�Ƃ��Ă���������炾�B���̔n�g�͓��X�Ƃ��đ傫���A�S�ӂ͍����ł������B�u�P�p���X�ɂ͉���(�{�I�X)�̓�(�P�p��)�̏Ă������āA���̂��Ƃ��炱�̌Ăі����t�����Ƃ����Ă���B���̔n�ɂ͊z�̂Ƃ���ɔ������������āA�����̂��̂͐^�����ȂƂ��납��A���ꂪ���傤�lj����̓��ɂ������肾�������߂��Ƃ�����*57�B

*56 �u�u�P�p���v�͂����炭�A�O�i��n���݂���ꂽ�E(��)�ݑ��̃W�������v�[��(���邢�̓f�B������)�A�u�j�J�C�A�v�̕��͍�(��)�ݑ��̍���n(���݂̃����O�t��)�Ɍ��݂��ꂽ���̂ł��낤�B�����}�P�h�j�A�R�̓|���X�̗̓��ɎO�\���ԑ؍�(�f�B�I�h���X�ꎵ�E���Z�E�O)�A���s�s���������̊Ԃɒ��H���ꂽ���̂Ǝv����B

*57 ���O�̗R���ɂ��Ă͏������邪�A�z�C���[�̓e�b�T���A�̔��J�s���l�C�R�X���s���b�|�X�̋{��ɔ��荞�݂ɂ����n(�v���^���R�X�w�A���N�T���h���X�`�x�Z�E��`��)���A���Ƃ͂��������u�u�P�p���X�v�̈ꓪ�A��ɎY�n�̒ʏ̂����̂܂ܔn�̌ŗL���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����B

���̔n�͈�x�E�N�V�I�C�l�̓y�n�ŃA���N�T���h���X�̂��Ƃ��炢�Ȃ��Ȃ������Ƃ�������*58�B����ƃA���N�T���h���X�͒n���тɐG����āA�����Z�������������̂Ƃ���ɂ��̔n��A��߂��Ȃ���A�E�N�V�I�C�l���ЂƂ�c�炸�F�E���ɂ���ƒʍ������B�n�͐G��ɉ����Ē����ɘA��A���ė����B�A���N�T���h���X�̃u�P�p���X�Ɋ鈤���́A���قǂ̂��̂ł������̂ł���A�܂��ނ����n���ɕ����������|���̋������܂��A�����̔@���������̂ł���B���Ă��̃u�P�p���X�̗_���A���N�T���h���X�̂��߂Ɏ]���邱�Ƃ�*59�A���Ƃ��Ă͂��̈ʂłƂǂ߂邱�Ƃɂ��悤�B

*58 �N���C�^���R�X�n�̕ʓ`(�f�B�I�h���X�ꎵ�E���Z�E�܁`���A�N���e�B�E�X�Z�E�܁E�ꔪ�`���)�ł́A�n���A�ꋎ��ꂽ�b�̓J�X�s�C��[�̎R�n�у}���h�C�l�̓y�n�ł̂��ƂƂ���Ă���B�v���^���R�X������(�w�A���N�T���h���X�`�x�l�l�E�O�`��)�B�E�N�V�I�C�l�����邢�͓`���̌��ł��낤�B

*59 �u�P�p���X�ɂ��Ă͋I���I���[�}�̕��l�Q�b���E�X���A�������J���X�̒�������ƂɁA���̖��n�̎^�������Ă���(�w�A�b�e�B�J�̖�x�܁E��E��`��)�B

------p.58-60

�Ƃ���ŃA���N�T���h���X�͍���ŝ˂ꂽ�������A���̎��ɑ��������h�_����ȂĎ����������ƁA�폟�Ɋ��ӂ���`���I�ȋ��]�̎��T������s���A�����ő̈�Ɣn�p�̋��Z���A�ނ��܂��ŏ��ɌR���𗦂��ēn�͂Ɉڂ����A�q���_�X�y�X�͔Ȃ̌��n�ŋ��s�����B�ނ͎��������̒n�Œ��H������̒��̌��݂�i�߁A���̖h�q���ł߂����邽�߂ɁA�N���e���X���R�̈ꕔ�Ƃ��ǂ��c���Ă����āA����̓|���X�̗̍��ɗאڂ���C���h�l�����Ɍ������ĕ���i�߂�*60�B�A���X�g�u���X���`����Ƃ���ł́A���̎푰�́A�O���E�K�j�J�C�Ƃ������O�����A�v�g���}�C�I�X�ɂ��O���E�T�C�l�ł���B���ۂ̖��O�����̂ǂ���ł����Ă��A���ɂ͂ǂ��ł��悢���Ƃ��B

*60 �����炭�|���X�̓��ł́A�S�R��J���؍x�{�̊�(�f�B�I�h���X�ꎵ�E���Z�E�O)�ɍs��ꂽ�B�q���_�X�y�X�E�A�P�V�l�X���͏㗬��A��J�V�~�[���n���Ɍ����Ă̎x��킾�����̂ł��낤�B�����k���A�����J�V�~�[���̃A�r�T���X�����u�b�]�v�̈ӎu��`���Ă����Ƃ����㑱�̋L���́A���̍�킪�ނւ̊ԐړI�Ȏ����ł�����������(��Z�E6�Q��)���������킹��B

�Ƃ�����A���N�T���h���X�̓w�^�C���C�R�����̔����Ɗe���W������I���Ґ����ꂽ���������A����ɋR�n�|�����S���ƃA�O���A�l�X�l�����Ƌ|�����𗦂��āA�ނ�̓y�n�ɐi�U�����̂ł����āA���̌��ʔނ�͋�������Ԃ��ƂŁA�����ĔނɋA�����邱�ƂɂȂ����B�������Ĕނ͂��悻37�̒��X���̂������A���̂����ł����������ł��ܐ�l������Ȃ��Z�����������A�����̒��ł͐l�����ꖜ���Ă����B�ނ͑������������苒�������A���������X�ɗ��ʁA��R�̏Z��������Ă����B�A���N�T���h���X�͂��̒n���̓��������|���X�Ɉς˂�ƁA�^�N�V���X���|���X�ƒ����肳��������*61�A�^�N�V���X��ނ̗̍��A�点�Ă�����B

*61 ���҂̈Öق̑Η�����͂������A���̌�����������A�A���N�T���h���X�����]��A�q���_�X�y�X�͔Ȃ܂ň����g���Ă��������A��l�̊W�͍Ăѕs���ɂȂ��Ă����̂��A���́A�����Ƃ̉��g�ɂ���ĉ��P���Ă�����Ƃ���(�N���e�B�E�X��E��E��O)�B

���̂���A�r�T���X�̂��Ƃ���g�߂�����ė��āA�A�r�T���X�{�l���ނ��������Ă���̍����S���A�A���N�T���h���X�Ɉ����n���č~������|��\���o�Ă����B���������̃A�r�T���X�ƂāA���Ȃ��Ƃ��A���N�T���h���X�ƃ|���X�Ƃ̍��킪�N����܂ł́A�ގ��g�|���X�̑��ɗ^���悤�Ƃ����C�\���������̂��B���������ƂȂ��Ă͂��̔ނ��A�����̌Z��ɑ��̎g�҂������A���q(���F����)�Ɛ�ێl�\�����A���N�T���h���X�ւ����蕨�Ɏ������āA�A���N�T���h���X�̂��ƂɌ��킵�Ă����̂ł������B�ނ̂Ƃ���ɂ͓Ɨ������̃C���h�l��������A�܂��C���h�l�����̎���ʐl�̃|���X*62������A�g�҂�����Ă����B

*62 �u�|���X�v�͂����炭�����҂̐��P�I�̍�(�O��*39�Q��)�B�q���_�X�y�X�͔ȂŐ�����|���X�Ƃ͏]�Z�퓯�m�Ƃ���(�f�B�I�h���X�ꎵ�E���E��)�@�������Â������̌���B�ߗׂ̎������̂ł��낤�B�㕶�Ɂu���a�҂̃|���X�v�Ƃ��Ă��ďo����(���E3)

�A���N�T���h���X�͂������A�A�r�T���X�ɑ��ẮA�}���{�l�݂����玩���̂��Ƃɏo�����Ă���悤�ɁA�����o���ɉ����Ȃ��Ƃ��́A�����炩��R���������A��ĉ��������A�ރA�r�T���X�Ƃ��ẮA���邾�ɐh���Ƃ�֓��ݍ��܂��̂��A���̊�Ō��邱�ƂɂȂ邼�Ƌ����āA�����\�������̂������B

�p���e�B�A�l�ƃq�����J�j�A�l�̑���v���^�x���l�X���A�ނ̎苖�Ɏc����Ă����g���L�A�l�����𗦂��āA�A���N�T���h���X�̂��Ƃɂ���Ă����̂��A���̂���̂��Ƃ��B�܂��A�b�T�P�m�C�l��������̎��E�Q��*63�A�A���N�T���h���X�ɂ����U�I�N���Ă���Ɠ`���Ă����B�A���N�T���h���X�͂����ŃA�b�T�P�m�C�l�̒n����т𐧈������̎���������悤�A�R���ƕt���ăs���b�|�X�ƃe�����G�X�s�X�̗��l���A�ނ�ɗ��������킹�邱�Ƃɂ����B

*63 �X���[�h�E�u�l�[�����n���ɂ킽��A�b�T�P�m�C�́A�C���h�X��Ȑ��̒n��a����u����j�J�m���v�̓������ɂ�����(�O�o�l�E�E6�Q��)�B�V�V�R�b�g�X�͑���łȂ��A�A�I���m�X�Ԏ�����w����(�O�o�l�E�O�Z�E4)�̒n�ʂɂ������Ӌ��̎B�j�J�m���̌�C�̓}�J�^�X�̎q�s���b�|�X(��o�Z�E��E3�Q��)

����ގ��g�̓A�P�V�l�X(�`���i�u)������ČR��i�߂�*64�B���̃A�P�V�l�X��̓��S�X�̎q�v�g���}�C�I�X���C���h�̏��͐�̒��ŁA���̑傫�����L�^�ɂƂǂ߂Ă���B��̉͐�ł���B�A���N�T���h���X�����M��琻�e���g�̔��ŁA�R������Ƃ������n�����n�͓_�́A�ނɂ��A�傫�Ȋp�������₪���낲�낵�ăA�P�V�l�X�̗���������A�쐅�͂��������������ŁA�������g���������Ȃ��痬�ꉺ���Ă���ӂ肾�����Ƃ����B�܂����̐앝�͏\�܃X�^�f�B�A(��2.8�q)�������Ƃ������B�n�͔͂琻�e���g�̔��Ő��n�����҂����ɂƂ��Ă�����V�ł͂Ȃ��������A���M�œn�����҂����̕��́A������D�̑������쒆�̊�ɒ@�������Ă��ɂȂ�A�ނ�̂����̏��Ȃ���ʐ����A�����Ɏ���ꂽ�Ƃ������Ƃ��B

*64 �l�A���R�X�͌R�����̃A�P�V�l�X�͔ȂɎ~�c�����ہA�ɂ킩�ȑ����ɒ��ʂ��č���Ɏ~�c�n���ړ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������Ɠ`���A�͔ȓ����̎������A�u���傤�ljĎ��̍��������v�L�^���Ă���(F.18=�X�g���{����܁E��E�ꔪ(�Z���))�B

���ہA�v�g���}�C�I�X�̂��̋L�q�����r���Đ�������Ȃ�A�C���h�X��̐앝�����̕��ϓI�ȂƂ���ł��悻�l�\�X�^�f�B�A(��7.4�q)�A���������A���������Ă܂��A�������߂ɋɂ߂Đ[���Ȃ��Ă���ӏ��ł́A�\�܃X�^�f�B�A(��2.8�q)���x�ɂ܂ŋ��܂��Ă��邱�ƁA���������ꂪ�C���h�X��̑����̉ӏ��ł̐앝�Ȃ̂��Ƃ��Ă��鏔�Ƃ̋L�q���A�܂��͓����炸�Ƃ����ǂ������炸�ł��邱�Ƃ��A����ŗ�����邾�낤�B

�����Ŏ��Ƃ��Ă��A���N�T���h���X�́A����̊ɂ₩���𗘗p�ł���悤�ɁA�A�P�V�l�X�̐앝�̍ł��L���Ƃ����n�͓_�ɑI���̂ƌ��_����̂ł���B

------p.61-64

[���]

���̐��n��I����ƃA���N�T���h���X�́A�����₻�̑��̕K�v�������A���łɕ��������C���h�e�n����ނ̂��Ƃ܂Ŕ������Ă���邱�ƂɂȂ��Ă���B����c�������̓n�̖͂ʓ|������A�Ƃ����C��������ăR�C�m�X���A�ނ̗�������������Ƃ��ǂ���݂̌��n�ɗ��ߒu�����Ƃɂ����B�ނ͂܂��|���X�ɑ��Ă��A�C���h�l�̒��ł����Ƃ��퓬�I�ȘA����I�����A�܂������苖�Ɏ�ł���ۂ�����Ȃ�����������A��āA�����̂��Ƃɍ������Ă���悤�w�����������A�ނ����������A�҂�����*65�B

����A���N�T���h���X���g�͂��܂ЂƂ�̉��a�҂̃|���X���A�Ȃ̓�������y�n�����̂Ăē��S�����Ƃ��������̂ŁA�ł��y���r�q�ȌR���𗦂��Ĕނ̒ǐՍs�ɏ��o�����Ƃɂ����B

*65 �|���X�����̂Ƃ��A���N�T���h���X�̐M���𗠐�Ȃ��������Ƃ́A����ނ���ۂ��܂ߑ啺�͂𗦂��āA�T���K���U����ɎQ�w���Ă��邱��(��o��l�E4)�ɂ�����������B�Ȍ�|���X�̓}�P�h�j�A�R�����]�A�q���_�X�y�X�͔Ȃ���쉺����J�n����܂ŁA�n�I�R�Ɠ��s���Ă���B

�ނ�ǐՂ��ăA���N�T���h���X�́A�q���h���I�e�X(�����B)��̐��Ɏ������B����܂��ʂ̃C���h�̐�ŁA�앝�̓A�P�V�l�X��ɂ͗��Ȃ����A����̑����͂�����ł͂Ȃ��B

�n���~�j���ăq���h���I�e�X��܂ł���Ă���ƁA�ނ͂��������K���Ȓn�_�Ɍx�������c�������A�N���e���X��R�C�m�X�̌㑱���������a�B���Ȃ���A���S�����ɑ���̓y�n��ʉ߂��Ă�����悤�Ɏ�z�����B�ނ͂����Ńw�p�C�X�e�B�I���ɌR���̈ꕔ�������A���W����������ɋR��������̓w�p�C�X�e�B�I�����g����������ƃf���g���I�X�̑��A�y�ы|�����̔������������āA�ނ��I�N�����u���a�ҁv�|���X�̓y�n�ւƍ��������A���̒n�������܂ЂƂ�̃|���X�Ɉ����n���悤�ɁA�܂�������ł��q���h���I�e�X��̂قƂ�ɁA�Ɨ������̃C���h�l�Ƃ��ďZ��ł���푰������A���̘A�������A�������āA���Ȃ����|���X�ɓ������ς˂�悤�Ɏw�������B

����A���N�T���h���X���g�̓q���h���I�e�X���Ί݂֓n�������A�n�͂̓A�P�V�l�X��̂Ƃ��̂悤�ɂ͍���ł͂Ȃ������B�ނ��q���h���I�e�X�͔Ȃ��炳��ɑO���ւƐi�o����ɔ����A����̏Z���͋��������Ŕނ��r(�Ȃ�)�����B�Ȃ��ɂ͎��ۂɕ��������ĔނƐ퓬���������A�������������A����ȊO�͓�����Ƃ����߂炦�āA�͂Â��ł�����]�����̂ł���B

------p.64-66

�T���K���U��

[���]

���̂Ƃ���փw�J�^�C�I�C�l*66�Ǝ��̂���푰�Ƃ��̑��A�Ɨ������̃C���h������A�A���N�T���h���X�������ނ�̓y�n�i�U����Ȃ����������Ȃ��ƍ\���Ă���A�������ނ�Ɨאڂ��鎩���I�Ȏ푰�ɂ������l�ɁA���̒�R�̊�ĂɎQ������悤���������Ă���A�Ƃ����m�点���A���N�T���h���X�̂��Ƃւ����炳�ꂽ�B�h���̌�����������A���̋߂��Ŕނ�͈��������悤�ƍl���Ă����̂ł����āA���̒��̖��̓T���K��*67�Ƃ������B�J�^�C�I�C�l���͕̂��͂���ėE���ŁA��p�ɂ������Ă���Ƃ����]���������B���������_�Ŕނ�ɕC�G����̂́A�ʂ̃C���h���̃I�N�V���h���J�C�l�Ƃ���܂��ʂ̎푰�̃}�b���C�l*68�Ƃł������B

*66 ���̏Z�n�͖��炩�łȂ��������悻�̓q���h���I�e�X��̓��A���݂̃��z�[���A�A�����b�c�@�����s���܂ޒn�悩�Ǝv����B�I�l�V�N���g�X�͔ނ�̓��قȏK���̂ЂƂƂ��āA�v�ɐ旧���ꂽ�Ȃ̏Đg�}��(�T�e�B)�̕��K���L�^���Ă���(F.21=�X�g���{����܁E��E�O�Z(�Z���))�B

*67 �J�^�C�I�C�l�̎�W�B���݂̃����B(�q���h���I�e�X)�쓌���̃��z�[��(���邢�̓A�����b�c�A��)�ߍx�ɐ��肷������s���Ă��邪�A�s�ځB

*68 �Ƃ��Ƀp���W���u�n���암���Z�n�Ƃ���A�Ɨ������̎푰�B�O��(�}�����@)�͂�����k�����A�q���h���I�e�X�여��A�A�P�V�l�X��Ƃ̍����_�����Ⓦ�ɋ������������n���̂��Ă����Ƃ�������B��o�Z�E�l�E3���Q�ƁB

���ۏ����ȑO�̂��Ƃ����|���X�ƃA�r�T���X�Ƃ́A���ꂼ��̌R���𗦂��Ĕނ�ɕ���i�߁A�Ɨ������̃C���h�l�����𑼂ɂ�������R�Ɍ��N���������Ƃ��������B���������̔ނ�����ǂ́A���ꂾ���̏����Ɍ������������̐��ʂ������邱�ƂȂ��A�݂��݂�����Ԃ����̂ł������B

���̒�R�C�\���̒m�点���A���N�T���h���X�ɂ����炳���ƁA�ނ̓J�^�C�I�C�l�Ɍ������đS���͂ŌR��i�߂��B�q���h���I�e�X�삩��o�����ē���ڂɁA�ނ̓s���v���}*69�Ƃ������Ɏ������B�C���h�l�̂��̎푰�̓A�h���C�X�^�C�l�ƌĂ�Ă����B���̘A���̓A���N�T���h���X�Ƌ�������킵�ނ̑��ɂ����ƂɂȂ����B���̓��A���N�T���h���X�͕����x�{�����A�O���ڂɂ̓T���K���ւƐi�o�����B�J�^�C�I�C�l�Ƃ��̑��ނ�ɍ��������אڒn��̏Z���Ƃ́A�܂��l���������藧���Ă͂��Ȃ��u�̏�ɗ����̒��̑O�ʂɐ���z���Ă���A�u�̎����ɂ͂����ƉԂ���ׁA�Ԃł����ĎO�d�̖h�ǂ�������炳���悤�ɂ��������ŁA���̈͂��̓����ɏh�c���Ă����B

*69 �A�h���C�X�^�C�l�̓q���h���I�e�X�쓌���A�J�^�C�I�C�l�Ɨאڂ����n��̏Z���B�s���v���}�͔ނ�̎�W�Ǝv���邪�ʒu�͖��炩�łȂ��B�삩��̋�������l����A�T���K�����͐��ɂ������̂ł��낤�B���B���g�̓A�����b�c�A�����Ɛ������Ă���B

�A���N�T���h���X�͌��n�Z���̐��̑����Əꏊ�̒n�`�n����݂ĂƂ�ƁA���ʂ̏ɂ����Ƃ��K�Ǝv��ꂽ�������ɐw���Ă�g�ނ��Ƃɂ����B�����Ŕނ͗P�\���������������ɁA�ނ�Ɍ������ċR�n�|���������������A�ނ�ɂ͓G�w�̎��ӂ������Ȃ���A����ɉ�����˂�����悤�w�������B������̌R�������𐮂���܂ł̊ԁA�C���h�l���ɔ@���Ȃ�o�����d�|���ė��Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�܂�����O�ł����Ă�����̍Ԃ̓����ɑ��Q�������邽�߂̑[�u�ł������B

����A���N�T���h���X���g�͉E�����ɂ܂��R���e�q���ƃN���C�g�X�̋R������z���A�����ɑ����ċ߉q���������A���̎��ɃA�O���A�l�X�l��������ׂ��B�������̓y���f�B�b�J�X�������̋R�����Ɓu�A�X�e�^�C���C�v����*70�𗦂��Ĕz�u����A���E���ꂼ��̗��ɂ͋|���������ɕ�����Ĕz�����ꂽ�B

*70 ��{�̃M���V������{�Y���[�X�̎w�E�ɏ]���Ďʖ{A�̒ʂ�A���̌��ǂ݊�����B�A�X�e�^�C���C�����ɂ��ẮA���*101���Q�ƁB

�A���N�T���h���X���e������퓬�z�u�ɂ��Ă��邻�̊Ԃɂ́A��q�̕��������ƋR�������������Ă����B�ނ͂��̂����̋R�������č��E�̗����ɕ������A�܂��ǂ��t���Ă��������̕��͂�������p���āA���W���̕��w�̖��x�����܂ňȏ�Ɍł߂�����ƁA�݂�����͉E���ɔz�u���ꂽ�R�����𗦂��āA�C���h�l�������̉Ԃ�ڕW�ɕ�����U�������B�n�`�n��͂��������̏ꏊ�ɔ�ׂāA���ڋ߂��₷�����������A�Ԃ̕���������т�����Ƌٖ��ɂ͕��ׂ��Ă��Ȃ��������炾�B

------p.66-68

�T���K���U���@����

[��O]

�Ƃ��낪�C���h�l�����̑��͋R�������U����������̂ɑR���āA�Ԃ̐�����O�ɏo�����Ă��邱�Ƃ͂����A�Ԃ̏�ɏオ���č��������牓����˂����Ă�����肾�����̂ŁA�A���N�T���h���X������͂����R���̐�ł͂Ȃ��Ɣ��f����ƁA�n���牺��k����(���������F�k��)�ŕ����̖��W����������Đi�ނ��Ƃɂ����B�}�P�h�j�A�l�����͍őO��̉Ԃ̐�����͂킯�Ȃ��C���h�l�����ނ������A�ނ�͉Ԃ̑�����w�ɂ��Đ���g�ނƁA���ꖘ����J�Ȃ��ɐn�����ė����B���טA�˂��Ԃ̊��������Ȃ��āA���̕������Ԃ����W���Ă������A�}�P�h�j�A�l�����̕������܂ł̂悤�ɁA�L���ꏊ���A����Ɍ������đO�i����Ƃ����킯�ɂ͂������A����ł͍őO��̉Ԃ���菜���邱�Ƃ����Ȃ���A�Ԃ̌��Ԃ�D���悤�ɂ��Ċe���A���ꂼ��ɉ\�Ȃ����ŁA�������ɓˌ��ɂ����邱�ƂɂȂ������炾�B�������C���h�l�����̑��͖��W���������Ɉ�������āA���̐�������܂����ނ���Ă��܂����B

�ނ�͂�����O���ł����݂Ƃǂ܂낤�Ƃ͂����A�䏟��(���l�ɂ�����܂��Ɛ�𑈂�����)�Ɍ�������Ē��̒��ɕ��������Ă��܂����̂ł���B

���̓��A���N�T���h���X�͂��̒����A���Ȃ��Ƃ����W���̈����Ŏ��͂߂����̕����́A���������ŕ�͂����܂ܘI�c�����B��ǂ͂��Ȃ�̉������������̂ŁA���������̐w�c�����ł͊��S�Ɉ͂ݐ�Ȃ��������炾�B

�Ƃ���ň͂ݎc���ꂽ�ӏ��ɂ́A��ǂ���������Ȃ��ӂ�Ɍ������āA�A���N�T���h���X�͂��̌̂����ɋR������z�u���邱�Ƃɂ����B�͐[���͂Ȃ��ƕ����������A�C���h�l�����͂���܂ł̕����킩�炷������|���C�Â��āA��̊Ԃɒ����������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�������߂������B�����Ď��ۂɂ��ނ����@�������̒ʂ�̂��Ƃ��N�������̂��B��̑����ނ�̑啔���͏�ǂ���E�o���Ă���ƁA�R�����̑O���ɏo���킵�Ă��܂����B�����Ŕނ�̂����擪�ɗ������҂����́A�R�����̂��߂Ɏa��E����A��ɑ����҂������̎��肪�����ƌx������Ă���̂����ƁA�܂����̒��ɓ����A���Ă��܂�������ł���B

�A���N�T���h���X�͌Œ����ǂ���Ă��邻���ȊO�̉ӏ��ɂ́A�ǂ����ޏ����t�Ζ��d�Ɉ�����炵�A���̂����̂����ɂ͈�i�ƌ��d�Ɍx���̕��𗧂Ă��B���̈���Ŕގ��g�Ƃ��Ă͏�ǂ�ł������̂ɁA�ˏo�@����ǂɌ������ĉg���o�����Ƃ��l�����Ă݂��B�Ƃ��낪������E�����Ă������l���̎҂��A�����̃C���h�l�����͂��̓����̖�A�t�Ζ�������Ă��Ȃ���ʂ��ĒE�o���悤�ƍl���Ă���ƁA�ނ̂��Ƃɒ��i�ɋy�̂��B�����Ŕނ̓��S�X�̎q�v�g���}�C�I�X�ɋ߉q�����́u��l���v�O�ӕ����ƃA�O���A�l�X�l�����̑S���A����ɋ|���̈����t���āA�ނ����̏�ɔz�����邱�Ƃɂ����B�ނ͌��n�Z���������炭�˔j����Ă邾�낤�Ɠ��n�_���w�E���āA�����������B�u�N�͓z�炪�����˔j���悤�Ƃ���̂ɋC�t������A�������ɂ݂����畺�𗦂��āA�A��������ȏ�O�i���Ă��Ȃ��l�ɔނ��j�~����̂��B���̈���Ń��b�p��ɖ����č��}�����Ă���B���ꂩ��N�����̊e���̎w�����́A���}����������e���A�����̕����̐��𐮂��āA�������Ƀ��b�p�����W���邷�鑛���̌���ɋ삯�t����悤�ɁB�����ނ�̍��s����T�ς��Ă͂��Ȃ����肾�v�ƁB

------p.68-70

�āA�q���p�V�X�͔Ȃɓ����A�����̑O�i���ۂɑ������](�܁E��l�E8�`���E�Q)

�T���K���U���@����

[��l]

�A���N�T���h���X���w�������͈̂ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃł������B�����Ńv�g���}�C�I�X�͑��肪�ŏ��̑ދp�̍ۂɈ�����Ă������Ԃ̂����A�o���邾�������̉Ԃ����̖�����ꂽ�n�_�ɂ����W�߂�ƁA�������Ԃ��Ⴂ�ɑg�ݍ��킹���B��A�ɏ悶�ĒE����}��A���ɁA��Q�����R�Ƃ���悤�Ɏv�킹�邽�߂������B�ނ͂܂�����o����Ă��Ȃ���܂��n�ʂɐA�����܂�ĂȂ��t�Ζ��A�Ə�ǂ̊Ԃ̗l�X�Ȓn�_�Ɉ�����炷�悤�������B�ނ̕��m�����͂��̎d�����A���̖�̂����ɐ����������̂ł���B

�������炩����l���ɋ߂����ł������B���n�Z�������̓A���N�T���h���X���ʕ���Ă����܂��������̒ʂ�ɁA�̕����Ɍ����������J���ƁA��}���ŌɌ������ċ삯�o���Ă����B���������̔ނ���A���̒n�_�Ōx���ɓ������Ă����҂������܂��A�ނ珣�������̏㊯����v�g���}�C�I�X�̊Ď��̊��Ƃꂨ�����邱�Ƃ́A����s�\�������B�����̃��b�p��͂��̂Ƃ��Ԕ�����ꂸ���}�̌x��𑗂����̂��B�v�g���}�C�I�X�݂͂�����A���S�����Ő���g�萨�𗦂���Ȃ�A���n�Z���ɑ��čU���ɒy�����������̂ł���B

����E�o���Ă������ɂƂ��Ă͉Ԃ��́A���ԂɐA�����܂�Ă������t�Ζ��̂��ז��ɂȂ����B�����փ��b�p���苿���A�v�g���}�C�I�X�̎萨�����肪�Ԃ̊Ԃ����蔲���ē����悤�Ƃ���̂��A���X�Ǝa��E���Ȃ���A���������ɏP�����������ƂȂ�ƁA�ނ�����Ԃ��Ă܂����⒬�̒��ɓ�������ł��܂����B�ނ�̂����ދp�̓r���ɎE���ꂽ�҂́A���悻�ܕS�l�ɂ��̂ڂ����̂ł���B

���̊ԂɃ|���X���A�c���Ă�����ۂƃC���h�l���悻�ܐ�l���ꏏ�Ɉ����A��Ă���Ă����B�A���N�T���h���X�̎ˏo�@�����łɑg�ݗ��Ă��I����Ă��āA��ǂ̑O�ɉg���o��������ɂȂ��Ă������A�}�P�h�j�A�l�����͏�ǂ̂ǂ����ł���őł������O�ɁA�����łł��Ă�����ǂ̉������������̎�Ō@������A��ǂ̎��͂ɂ����ƒ�q�𗧂Ă�����ƁA�Փ��U�����Ă��܂����B���̊ח��ɓ������ăC���h�l�̂����ł́A���悻�ꖜ����l�����𗎂Ƃ��A�����l�ȏオ�O�S��̉ԂƌܕS���̔n����Ƃ��߂炦��ꂽ�B

�A���N�T���h���X�����̌R���ɂ��Ă݂�A��U�߂̑S���Ԓ��Ɏ��҂͕S�l�ɏ�����������x���������A�����҂̕��͐펀�҂̐��Ƃ͂���ׂ��̂ɂȂ炸�A���ɐ��S�l���������̂ł���*71�B���̂Ȃ��ɂ͊��l���̎w�����������Ă������A���̂����ɂ͑��ߌ�q���̃����V�}�R�X���܂܂�Ă����B

*71 �T���Ė����̑��Q���ߏ��ɓ`����X��������v�g���}�C�I�X�ɂ��āA���̐펀���Ґ���(�Ƃ�킯�d�ǎ҂̐��ɂ�����)�ȏ�ɍ����B��������̃q���p�V�X�͔Ȃł̑O�i���ۂɂ́A���̍ŋ߂̌���̌����A���Ȃ���ʉe�����y�ڂ����̂ł��낤�B

�A���N�T���h���X�͊��K�ʂ�ɐ펀�Җ����̗������s���ƁA���L���̃G�E���l�X*72�ɋR�����悻�O�S�R���ςˁA�T���K���l�Ƒ��ĉ����ĖI�N�����ʂ̂ӂ��̒��ɔނ����킵���B�������߂Ă���҂����ɃT���K����̂̂��Ƃ�`���A�������̂܂ܒ��ɗ��܂��ăA���N�T���h���X��F�D�I�̌}�������Ȃ�A�A���N�T���h���X�Ƃ��Ă��ނ�Ɏ�r�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��|��\���������邽�߂������B

*72 �P���\�l�X����������̒��J���f�B�A�o�g�̃M���V���l�B�������當�M���Ȃă}�P�h�j�A�{��Ɏd���A�������͖{�c�ŕ����������A�w���{���^�x�̋L�^��ۊǂ����̏����������B�剤����A�����Ƃ��Ă����p���������ƂɂȂ�B

�������i��ŋA����\���o���Ɨ������̃C���h�l�ɂ��āA���������Q�������҂����́A�����Ă��Ȃ��̂�����A�Ƃ����킯�ł������B�������ނ��(�T���K�����͂����ŃA���N�T���h���X�̂��߂ɍU�ߗ��Ƃ��ꂽ���Ƃ́A���łɔނ�̎��ɂ������Ă����̂�)��������|���C�Â��A���X�����̂Ăē��������Ă��܂����B�A���N�T���h���X�͔ނ�̓��S�������Ƃ�����Ă���Ȃ�A�S���͂ŒǐՍs�ɏ��o�����B�������ނ�̂قƂ�ǂ͂������������������Ă��܂����B�ǐՂ͂��Ȃ莞�Ԃ��o���Ă���n�߂�ꂽ���炾�����B������ۂɕa�C�̂��ߎ��c���ꂽ�҂����́A�S���������̎�ŎE���ꂽ�B���̐��͂��悻�ܕS�l�ɂ̂ڂ����̂ł���B

�W �A���N�T���h���X�͓������A��������ȏ�ǐՂ���̂͒��߂āA�T���K���Ɉ����g���ė���ƁA�������������j���������̓y�n�́A�C���h�l�̒��ł��ȑO�͓Ɨ��������������A���̓����͐i��ŔނɂȂт��Ă����҂����̗̓y�ɂ������Ă�����B

���Ĕނ̓|���X�����̕����Ƃ��ǂ��A���łɋA���������X�ɍ��������āA�����̒��Ɏ������u�����邱�Ƃɂ��A�����̕��͌R���𗦂���Ƃ���ɐi��ŁA�q���p�V�X(�x�A�X)��̐��i�o�����B������̃C���h�l������������܂��A��ɂȂт������߂ł������B�G���鑊�肪��炩�ł��c���Ă������A�ނ͂��̐�ɂ����Ȃ�I�������낤�Ƃ͎v���Ȃ������̂ł���B

------p.70-73

�q���p�V�X��̑Ί݂̒n�͌b�܂ꂽ�L���ȓy�n�A�A���N�T���h���X�Ɉ�w�̑O�i�ւƁA�������~�]�ɋ�藧�Ă��B�����ă}�P�h�j�A�R�ɐi�R�����߂�B

[���]

�q���p�V�X��̑Ί݂̒n�͌b�܂ꂽ�L���ȓy�n�ł����āA�Z���͔_�ƂɋΕׁA�킲�Ƃɂ������Ă���A�܂������̂��Ƃɂ�������Ǝ������s���Ă���(�l���͋M���Ɏx�z����Ă���A�M���͋M���ł����Ȃ�_�ł��A���̎w���Ɍ����Ó��������邱�Ƃ��Ȃ����߂�)�ƁA�����`�����Ă����B����ɔނ̒n�̏Z���͑��̂ǂ��̃C���h�l�����A�͂邩�ɑ����̐�ۂ�i���Ă��āA�����������̏ۂ͑傫���ɂ����Ă��A�E�����Ƃ����_�ł��A�ō����Ƃ����]��������*73�B

*73 �Ί݈ȓ��̓y�n����ɂ��ē���ꂽ���́A�N���C�^���R�X�n�̏��j���ł́A�K���Q�X��ɓ��B����܂ł̍r��̓�H�\����̍s���Ƃ���Ă���(�N���e�B�E�X��E��E�l�A�f�B�I�h���X��E�O���E��(���K�X�e�l�XF,4)�A�A�b���A�m�X�{���L���Ƃ͑S���قȂ�B���̕������炭�̓^�[���������f�̑����H���w���ƍl�����A�������܂̗��R���I�ȏ�Q�\�\�u�C���h�v�{���̕��y�I�Ȋu��ɂ���āA�����ʓI�ɐ������悤�Ƃ����A�j���L�q�҂̍�ׂ̏��Y�Ǝv����B

�`����ꂽ���̂悤�Șb�́A�A���N�T���h���X�̐S����w�̑O�i�ւƁA�������~�]�ɋ�藧�Ă��B����������ł̓}�P�h�j�A�l�����̋C�͂̕����A�����J��Ɏ����J��A�`���Ɏ����`���Ɏ��|����̂�ڂ̂�����ɂ��ẮA�������ɍ����n�߂Ă���*74�B�w�c���ł͂������̏��������̏W��J����A���悻�������̏�Ȃ��҂�����������̒u���ꂽ��Q���̎�Ƃ��A�܂��ꕔ�̎҂����Ɏ����ẮA���Ƃ��A���N�T���h���X�����߂������Ă��A�N�����̐���čs�����̂��ƁA�f�ŋ��ۂ̑ԓx���������̂ł���B�A���N�T���h���X�͂��̂��Ƃ��ƁA�����m�C���r�̋�C�������̊Ԃɂ��̏�L����Ȃ������ɐ�������āA�e�����̎w�����N���X�����W*75���A���̂悤�ɂ������B

*74 �����̃}�P�h�j�A�R���̎m�C�ɂ��ăA�b���A�m�X�{���ɂ͊i�ʂ̌��y�͂Ȃ����A�퓬��n�͂̍���ɉ����āA��������ʎ��(�����F�ւƃT�\�����w���A�l�Ԃ������������������)����(���傤��傤�F�͂˂܂�邱�ƁA�]���āA�D�܂����Ȃ����̂��A�̂���͂т��邱��)�ւ̐S���I���|���܂��A�����X�[�����J�̂Ȃ��ł̓��̏��Ղ�ӋC���r(�����������F���C���Ȃ����Č��C����������)�́A�����炭����ǂ��Ċm���ɐ�ӂ�ቺ�����Ă����B�q���_�X�y�X�����O�\���́u�x�{�v�ȗ��A�e�n�ł̑�������x�~�ɂ���đO�i���x���ڗ����ė������̂��A���̂����ꂾ�����̂��낤�B

*75 �N���C�^���R�X�n�̏��j���̓A���N�T���h���X������������W���Ē��ځA���m��O�ւ̌Ăт����A���������݂��Ɠ`���邪(�f�B�I�h���X�ꎵ�E��l�E�܁A�N���e�B�E�X��Z�E��E���`�O�E���A���X�e�B�k�X���E���E��Z�`���A�v���^���R�X�w�A���N�T���h���X�`�x�Z��E��`��)�A�����炭�͕`�ʂ̋�����ی��ʂ�_�����A��i�́u����ݒ�v�ł��낤�B

�u�}�P�h�j�A�l�y�ѓ����̏��N�B���͏��N�����̎��ɏ]���Ċ댯�ɕ������Ƃ���A���̋C�͂ɂ����Ă��łɈȑO�Ɠ����ł͂Ȃ��̂����āA����ɑO�i����悤�������邩����Ƃ��A���N�ɐ�������ČR��Ԃ����A���̌��������邽�߂ɂ����ɏW�܂��Ă�������̂��B����܂őς������Ă���䅓�h�ꂪ���N�ɕs���̎�ł���̂Ȃ�A���邢�͂܂��w�����Ƃ��Ă̂��̎����s���̌��ł���Ƃ����̂Ȃ�A����͂������̏�Ȃɂ��������₾�B

���������ƃC�I�j�A�̒n�����łɉ�X�̂��̂ɂȂ��Ă���̂��A��������䅓�h��̂������A�w�b���X�|���g�X�ɓ�̒n��̃v�����L�A�l�A�J�b�p�h�L�A�l�Ƀp�v���S�j�A�l�Ƀ����f�B�A�l�A�J���A�l�A�����L�A�l�A�܂��p���s�����A�Ƀ|�C�j�L�A�l�A�M���V���̃��r���A(�L�����l�n��)���܂߂��G�W�v�g*76�A�A���r�A�̈ꕔ�܂��R�C���E�V���A�Ɨ��͂̊ԂɃV���A(���\�|�^�~�A)�̒n�A����炪����ꂽ�̂������Ȃ�A����ɂ̓o�r��������X�V�I�C�l�̎푰�A�y���V���l�Ƀ��f�B�A�l�A�܂��y���V���l��f�B�A�l���x�z���Ă����n��S���ɁA�ނ�̎x�z���܂��y���ɂ����n��A�J�X�s�A��������̐�̒n���ɃJ�E�J�\�X�R�̔ޕ��̓y�n�A�^�i�C�X��(���N�T���e�X�� (�V���E�_���A) )��^�i�C�X��̑Ίݒn���A�o�N�g���A�l��q�����J�j�A�l�A����Ƀq�����J�j�A�C�܂ł��ׂĉ�X�̂��̂ɂȂ����̂��A������䅓�h��̎����Ȃ̂��B

*76 �M���V���̃��r���A�͌Â��M���V���A���s�L�����l�𒆐S�Ƃ���n��A�A���N�T���h���X�̓V�E�@�E�A�����_�K�Q�w�̓r��A�L�����l����̎g�߂Ɖ�A�F�D�����̏������킵�����Ƃ͂�������(�f�B�I�h���X�ꎵ�E�l��E��`�O�A�N���e�B�E�X�l�E���`��)�A�G�W�v�g�ƕ����Ă���𐪕����ɒu�������Ƃ͂Ȃ������B

��X�͂���ɃX�L���^�C�l�����r��̔ޕ��ւƋ쒀���A���̂����C���h�X�����X�̗̓y�𗬂��悤�ɂȂ����B�q���_�X�y�X�����������X�̗̓y�𗬂��悤�ɂȂ������A�A�P�V�l�X����q���h���I�e�X����܂������Ȃ����B�Ƃ���Ȃ�ǂ����ČN�����̓q���p�V�X������A�q���p�V�X��̑Ί݂̎푰�����A��X�}�P�h�j�A�l�̎x�z�ɂ������邱�Ƃ����荞�݂���̂��B�O�i����N���������̐�܂����ɂ���ག̖��ǂ����҂��\���Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA��������Ă̂��ƂȂ̂��B�����������������A���̒��ɂ��A�i��ł�����ɂȂт��Ă���ҋ�������A�����z��Ƃ����߂܂�҂���������A�܂�������̓y�n�����̂Ăē������������ʁA���̓y�n�l�̗��ɂ��ĉ�X�̑O�Ɏc���čs���A��������B�����������y�n�����ۉ�X�́A���������҂������Ƃ��A�䂩��i��ŗ����蓊�����҂����̗̓y�ɁA����܂ł����������Ă���ė����ł͂Ȃ����B

-------p.73-76

***********

�T���K���U����A�}�P�h�j�A�R�͒��N�ɂ킽��s�R�A�퓬�A�����Đl���̑��Q�ȂǂŁA�m�C�������A�s������ꂾ�����B�������A�A���N�T���h���X�͓��Ɍ����Đi�����Ƃ��āA�ނ��������悤�Ƃ����B

************

�A���N�T���h���X�A�K���Q�X��܂ŋ߂��A���̑�m�݂܂ōs�����Ƃ�\��

[��Z]

�u���������l�ԂɂƂ��Ă͂����Ȃ�䅓�h����A���̖ړI�Ƃ���Ƃ��낪�P��������Ƃ̒B���Ƃ������Ƃɑ��������A䅓�h�ꂻ�ꎩ�̂�[���Č��E�Ƃ������̂͂Ȃ��B���Ȃ��Ƃ����̎��͂����v���Ă���B�������N�������̂��̐퓬���̂��̂ɂ��āA���������ǂ��܂ő����̂��A���̂Ƃ�������Ƃ����������Ɩ]��ł���̂Ȃ�A���͂��������ĕ������悤�B�K���Q�X��܂ŁA���̊C�܂ŗ]���Ƃ���������債�����Ƃ͂Ȃ��̂���*77�B�����Ă��̓��̊C�͕K����q�����J�j�A�C(�J�X�s�C)�ƈꑱ���ɂȂ��Ă���B��m�͂������n�̎���������Ǝ�芪���Ă��邩�炾*78�B

*77 �A���N�T���h���X�͓����̍ŏI���B�_�Ƃ��Ȃ�u���̑�m�݁v�A�܂������܂ł́u�C���h�v���ǂ̂悤�ɃC���[�W���A�����܂ł̍s���A�O�r�̍�����ǂ̒��x�ɗ\�����Ă����̂��B���Ƃ̐��_�͗l�X���������炭�A�����̖k�C���h�̊����ȉ����A�����̌𗬂���݂ă}�K�_�����A�K���Q�X��ɂ��Ă̏��́A�������łɂ��Ȃ�̒��x�܂œ����Ă������Ǝv����B�r���W�����i����z���ăK���Q�X�͔Ȗ���420�q�A������̎�s�p�^���v�g�����߂��ăK���Q�X��͌��܂Ŗ�1600�q�A�}�K�_�����̌R���I��R��s���̎��Ԃ�ʂɂ���A�A���N�T���h���X�́A����̍s�R�����������悻�O�������x�Ɨ\�����邱�Ƃ��o�����̂ł͂Ȃ����B

*78 ��n�͉~�Տ�𐬂��A��m(�I�P�A�m�X)���S�Ă̑�n�̎��ӂ��o��(�ւ߂�)���Ă���Ƃ����̂��A�M���V���l�̐_�b�I���E���̑�g�ł������B�C���h�p(�A���r�A�C)���y���V���p�Ƃ܂��A�q�����J�j�A�C(�J�X�s�C)���C���h�p�ƁA���ꂼ��Ȃ����Ă���Ƃ����\���́A��m�̓�k���ʂ��炷��p�������Ώۍ\���𐬂��Ă���Ƃ����A�G���g�X�e�l�X�̐��E�\�}��O��ɒu���Ă̍l�����ŁA�A���N�T���h���X�����̔��z�ł͂Ȃ�(���Ȃ݂Ƀy���V���p���p�����ł��邱�Ƃ́A�����܂��M���V���l�����ɂ��m�F����Ă͂��Ȃ�����)

�}-2020-06-2 �G���g�X�e�l�X�̐��E�\�}

�o���F�E�B�L�y�f�B�A�@�G���g�X�e�l�X(Eratosthenes, �I���O275�N�|�I���O194�N)

*79 �����̒n���I�m���ł̓��r���A(���A�t���J)�͓�Ɍ������Ē������⏬������A���̓�[�͌��݂̃\�}���A�n�����炷�����ɋ��Ȃ��A�������I����̐�͒��ځu�w���N���X�̒��v�ɓ��B�ł���ƍl�����Ă����B���������ăA�t���J�u���q�v���\�Ǝv����(��)�炳���(�Ȃ�Ă���)�����̂ł��낤(�D�c���Y�w�Òn�}�̐��E�x�u�k�Ё@1981�N�� 44��)�B

�������A�������ň����Ԃ��ƂȂ�A�����̍D��I�Ȏ푰���q���p�V�X��̑Ί݁A���̊C�Ɏ���e�n�Ɏ��c����邱�ƂɂȂ�B���̂����ނ炩��k���̕��p�ցA�q�����J�j�A�C�ɂ����鑽���̎푰�ɂ��Ă����������A���̔ނ炩��������Ȃ��X�L���^�C�l�̎푰�ɂ��Ă��������Ƃ��B�����ł����Ă݂�A���������ʼn�X�����Ԃ��ƂȂ�Ƃ��ꂱ���A�ډ��̂Ƃ���͉�X�ɋA�����Ă���푰�ł��A�܂��\���Ɍł܂��Ă��Ȃ��҂����܂ł��A��X�̖������������Ă��Ȃ��A�����琨���Â����āA�����Ɍ��N����댯�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��̂��B�����������Ƃɂł��Ȃ�A��X�̐��X��䅓�h��́A���̂��ׂĂ����̖A�ɂȂ��Ă��܂����B�����łȂ��Ă��܂��ŏ�����o�����āA���߂�䅓���d�ˊ댯��`���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ邾�낤�B�����ꑧ�̐h�����A�}�P�h�j�A�l����ɓ����̏��N�B�P��������Ƃ͂܂�����䅓�h�ꂵ�Ċ댯���������҂����̎�ɂ���Ă����A���A����̂��B���E�ɐ����s�ł̗_����̐��Ɏc���Ď��ʂ����A�x�Ԃׂ��ł͂Ȃ����B

����Ƃ����N�͉�X�̐�c�w���N���X���e�B�������X�ɂ��A���S�X�ɂ��A���Ă̓y���|�l�\�X�Ƃ��e�o�C�ɂ��ցX�Ɨ��܂��Ă͂��Ȃ��������炱��*80�A�l�Ԃ̐g����_�ƂȂ����A���邢�͐_�ƌ��Ȃ����܂łɂȂ����A����قǂ̗_�ɂ܂œ��B�����̂��A�Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��̂��B���ۃf�B�I�j���\�X�\�\���̃w���N���X��肳��Ɉ�i�Ɨ얭�Ȑ_�ɂ������A���Ȃ����䅓�h�ꂪ�������̂��B����ɉ�X�͏��Ȃ��Ƃ��A�j���T�������Ɖ����܂ł���Ă����B�w���N���X�ɂׂ͊��Ȃ������A�I���m�X�̊�*81���A��X�̎�ōU�����ꂽ�̂��B����Ώ��N�A�܂��c���Ă���A�W�A�̒n�����ׂ��炭����܂Ŋl�������̓y�ɕt��������B

*80 �`���ɂ��e�o�C�ɐ��܂ꂽ�w���N���X�́A�����ăs���e�B�A�̑���ɂ��e�B�������X�Ɉڂ�Z�݁A�~���P�i�C���̖����ď\(���邢�͏\��)�̓�Ƃ�B�������B���̓�s���A�̖`���s�̓l���A�A�����l(�Ƃ��Ƀy���|�l�\�X���)�Ɏn�܂��āA���E���̋K�͂ɂ܂ŋy�Ƃ���(�A�|���h�[���X�w�M���V���_�b�x��E�l�E��`�܁E���)�B

*81 �U���퓖������A���Ãw���N���X�����̊�ԂɎO�x����ŎO�x�Ƃ����s�A�U����f�O�����Ƃ����������A�A���N�T���h���X�̌��Ƃ��^������Ǐ]�ґ����痬����Ă����Ƃ���(�w�C���h���x�܁E10�A�X�g���{����܁E��E��(688))�B���邢�̓w���N���X�`���̃C���h�_�b�ւ̕t��A�ǂ݊������w�i�ɂ���̂�������Ȃ��B

���Ƃ͂����ق�̂킸���̕������A����܂ł̑傫�ȕ����ɉ����邾���̂��Ƃł͂Ȃ����B��������X���������R�ƃ}�P�h�j�A�����ɂ�����������āA�߂��̃g���L�A�l�Ƃ��C�������A�l�Ƃ��g���o�b���C�l�A���Ă͂킪���ɐS���Ȃ��M���V���l���������ނ��Ȃ���A���̋�J���Ȃ��Ȃ̈�g�̈��S����邱�Ƃ����Ŕ\��(�Ȃ��ׂ�����)�I����Ƃ��Ă����Ȃ�A���̉�X�Ƃ��Ă͈�́A�ǂ�ȑs��ŋP���������Ƃ𐬂������邱�Ƃ��o�����Ƃ����̂��B

�������ɁA���N�ɂ�䅓�h��������댯�����������Ă����Ȃ���A���̎��͎w�����Ƃ��ĉ��̋�J�������A�댯�ɐg������邱�Ƃ��Ȃ��ɕ��𗦂��Ă���Ƃ����̂Ȃ�A���N���肪�h�_�����߂āA���������������험�i���܂�́A���l�̂��߂ɕ��߂邾�����Ƃ����킯�ŁA���ɐ旧���ď��N�̎m�C���������Ƃ��Ă��A����͂����Ƃ��Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B���������A䅓�h��͉�X�̋��ɂ���Ƃ��낾���A�댯�ɂ͊F���������Q�����A�험�i���S���̑O�ɁA�����ɔ�I����Ă���B���������y�n�����N�̂��̂Ȃ�A�����ɑ���Ƃ��ē������邱�ƂɂȂ�̂����N�Ȃ̂��B�l���������݂̑唼�����ł͏��N�̎苖�ɍs���Ă���B�������A�W�A�̒n�j�������̋łɂ́A���͐����ď��N�������Ă�邾���łȂ��A�N�����ǂ��ڂɗ^(������)�肽���Ɗ���Ă������̂��̏�ɂ��A����ɏ�ς݂��Ă������ŁA�����ɋA�낤�Ǝv���҂����͕��������邩�A���邢�͂��̎������ڈ������āA�ꏏ�ɊM�������悤���A���̒n�ɗ��܂�҂̂��߂ɂ͂��̎҂������A�A������A���ɂƂ��Ă̑A�]�̓I�Ƃ��Ȃ�悤�ɔz�����Ă�邾�낤�v�B

------p.76-79

�A���N�T���h���X�ɑ��ăR�C�m�X�̔���

[��]

�A���N�T���h���X�������������Ƃ��A�܂����ɂ�����ɗނ������Ƃǂ����q�I���ƁA���̏�͒����Ԓ��قɕ�܂ꂽ�B�N��l���ɑ��đ����ɔ��_�������Ă���҂��Ȃ���A�Ƃ����Đi��ł���ɓ��ӂ��悤�Ƃ���҂����Ȃ������̂��B���̊ԃA���N�T���h���X�́A�N�ł������������q�ׂ����Ƃɔ��̈ӌ�������҂�����A��]�҂͎��R�ɔ�������悤�A���x�����������A����̒��ق͂���ł��Ȃ������ԑ������B��₠���ĂƂ��Ƃ��|�����N���e�X�̎q�R�C�m�X���E�C���N�����Ď��̂悤�Ɍ��n�߂��B

�u����A���Ȃ��䎩�g���͓I�Ȏ��㖽�߂ł����āA�}�P�h�j�A�l�����悤�Ƃ���������͂Ȃ��A�ǂ��܂ł��[�������Ŏw��������A�t�Ɍ䎩�g�̕�����������Ă������̈ӎu���������邱�Ƃ͂��Ȃ��ƁA���������Ă�����̂ł�����A���̎��Ƃ��Ă����������Ă������������̂ł��B����������͂��̏�ɏo�Ȃ��Ă��鎄�����̂��߂ɂ��锭���ł͂���܂���B��ʂ̏������͓F(�ʂ�)��łĖ��_�̏������A䅓�h��̕����łɁA�啔���̎҂���ɂ��Ă��鎄�����A�������]�l�Ƃ͈قȂ錠�v(���͂�����A���̒n�ʂ��d�v�ł��邱��)�̒n�ʂɂ���҂Ƃ��āA�����M���̂��ׂɗǂ���ƁA��d�̐���v���Ă��鎄�����w�����N���X�̂��߂̔����ł͂Ȃ��A�R�̑命�����߂�҂����̂��߂ɂ��锭���Ȃ̂ł��B

�������R�̂��߂ɔ������邩��Ƃ����āA�ނ�̊��S�����ȂǂƂ�������͂���܂���B�������Č��M���̂��߂ɗL���Ǝ������f���邱�ƁA�����Ƃ���Ԉ��S�Ǝv���邱�Ƃ�\���q�ׂ����ł��B���ɂƂ��čőP��Ǝv���邱�Ƃ��A�����ŕ����Ȃ��\���グ��̂́A���̎��̔N�i�D���炵�Ă��A�M�����璸�Ղ����n�ʂ̂������ŁA�����l�X�̊Ԃɏd�����Ȃ��Ă��錻�炵�Ă��A����ɂ܂�䅓�댯�̒��Ŏ�������܂łɌ��킵�Ă����E�C�̒����炵�Ă��A�ɂ��Ȃ��������������Ƃ��Ǝv���̂ł��B

�R�̓����҂���M���ɂ���āA�܂��M���ƂƂ��ɑc�����o�ŗ����Ă����҂����̎�ŁA���ې������̑�Ƃ������������Ă��܂����B�����ł�����邾���Ȃ��̂��ƁA���݂�䅓�h��Ɗ댯�̘A���ɂ́A���炩�̌��E���݂�����̂��A���L�v�ł��낤�Ǝ��ɂ͎v����̂ł��B

��X���M���ƂƂ��ɍ����o�������A�ǂ�ʂ̐��̃}�P�h�j�A�l��M���V���l���������A�����č��A���̂����ǂ���̐����c���Ă��邩�́A���͋M���䎩�g���悭�������̂͂��ł��B�M���̓e�b�T���A�l���������͂₱�̐��䅓�h��Ɍ����āA���C���Ȃ��Ƃ��C�t���ɂȂ�ƁA�����Ƀo�N�g������ނ��{���֕Ԃ��Ă����܂��ɂȂ���*82�B

*82 �R���Ƃ��ď]�R�����e�b�T���A�l�͋I���O330�N�ăG�N�o�^�i�ŕ������U�A��(�O�o�O�E���E5)�B�e�b�T���A�R�����̓p�����j�I���d�E�̎c�����݂��邩������Ȃ��B

���̂Ƃ��͎�ۂ悭�Ȃ����܂����B���̑��̃M���V���l�ɂ��Đ\���A����҂����͋M���������ĂɂȂ������X�ɁA���A�҂Ƃ��Ďc����܂������A���̔ނ�ƂĐS���炻���]��Ō��n�ɗ��܂����킯�ł͂���܂���*83�B���̑��̎҂����́A���Ȃ��M����䅓�h������ɂ��Ă͂���܂����A���̔ނ�Ƃ����A�܂��}�P�h�j�A�l�̏����Ƃ����A���Ԃ̈ꕔ�͐퓬�Ŗ��𗎂Ƃ��ꕔ�͎菝���Đ퓬�\�͂����������A�A�W�A�̊e�n�ɏ��c����Ă���̂ł��B

*83 �����̊Ԃɒn��x�������Ƃ̘A���E�⋋�̋��_�Ƃ��ĐV�݂Ȃ����g�[���ꂽ�u�s�s�v�́A�Ƃ�킯�u�㕔���B�v�\�\�A�W�A�������ւ̐i�U�ȗ��ڗ����đ������B���A�҂͍s�R�퓬�ɍ���Ȑ폝�҂������Α����͌R���߂ɂ��A����͂Ƃ��ẴM���V���l�b���W�c�������B�j���̂����ɂ͌R���̔��R�I�ȕs�����q�������I�Ɏc��������ꂽ�P�[�X��`������̂�����(���X�e�B�k�X�\��E�܁E��O (Seditiosos))�A�u�s�s���݁E�A���v�̎��Ƃ������҂����ɂ́u�����v�ɂ��������A�و�ւ̒u������Ƃ��Ď~�߂�ꂽ������Ȃ��Ȃ������ł��낤�B�I���O326/5�N�A���펀�̋���ɂ��܂��A�I���O323�N�A����͉��̕a�����m���ƂȂ��āA�o�N�g���A�A�\�O�f�B�A�i�̓���A���b�����A�q(����F�����Ɖ����̊ԂɂȂ��肪���邱��)���ēs�s������A�A����ڎw��������(�f�B�I�h���X�ꎵ�E���E�܁`�Z�A�ꔪ�l�E���A���E��`��)�������������A����̔��f�������B

����������̎҂͕a�Ď��ɁA�����̏����̂������ł͂ق�̂킸���Ȑ����������c���Ă͂���܂���B���̔ނ�ɂ��Ă��̗͂̓_�ł́A���͂₩���Ă̂悤�ɋ����ł͂���܂��A�C�͓I�ɂ͂����Ƃ����Ɣ��ʂĂĂ���܂��B���������ނ�̊F���F�A���e���K���ɂ��Č��݂ł���Η��e�̂��Ƃ��A�܂��Ȃ�q�������̂��Ƃ����z���ł���A���邢�͎��������̌̋����̂��̂ɂЂ����瓲��Ă���̂ł��B�ނ炪�M�����炻�ꂼ��ɔЂ�(�킩��)�^����ꂽ�_����ւ炵���S���A���͂���˕n�R�̐g�ł͂Ȃ��A�����T���Ȑl�ԂƂ��ċ��}�ɑ����������ƁA�قȂ�肢������Ă���Ƃ��Ă��A����͂܂��Ƃɖ�������ʂ��Ƃł���܂��傤�B

���́A�C�̐i�܂Ȃ��҂�����サ�Ă̑O�i���Ȃ���ʂ��Ƃł��B�M���ɂ��Ă��댯�ɗ����������ɂ������āA���͂�ȑO�Ɠ����������Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ����낤����ł��B���̔ނ�ɂ�

�݂�����i��Ő퓬�ɐg�������C�\��������܂���B

������낵����M���䎩�g����x�c���ւ��A��ɂȂ��āA�䎩���̕��ɂ�����ɂȂ�A�M���V���̏�������肳���A���̐������̋P�������������A����̌�a�ɂ܂ł��������A��ꂽ���̏�ŁA���߂ďo�����ĕʂ̉����R���A�������]�݂Ȃ�Γ��̕��ɏZ�ނ��̃C���h���Ɍ����āA�܂�������������]�݂Ƃ�����C�ւł��A���Ȃ�J���P�h��(�J���^�S)�₻�̐�̃��r���A�̒n�ւł��A�N������邱�Ƃł��B

�����������Ƃ����s�ɂ��ڂ��ɂȂ邩�ǂ����A����͂����M���̂��l������ł��B���̂Ƃ��͕ʂ̃}�P�h�j�A�l��ʂ̃M���V���l�A�N��̂������҂����ł͂Ȃ��Ⴂ�҂������A���ʂĂ��҂����ɑ���Č��C����Ƃ����҂������A�M���̂��������邱�Ƃł��傤�B�ނ�Ȃ���̎��܂ʼn��̌o�����������킹�Ȃ��̂ł�����A�킲�Ƃ�����������A�����ɂ��������҂ňꐶ�����ɂȂ�ł��傤�B�������O��̉�����䅓�h���̂������댯�����ɂ����҂������A���͕n�R�Ȃ�ʗT���Ȑg�ƂȂ�A�̖̂����ς��č���L���l�ƂȂ��Ă���̂�g�߂Ɍ��ẮA�ނ�����̂��߂ɂ����ƁA��w�̔M�ӂ������ċM���ɕt���]�����Ƃł��傤�B

����A�K�^�Ɍb�܂�Ă���Ƃ��Ɏ��d�������邱�Ƃ����A���̉��ɂ��܂��đ厖�Ȃ��Ƃł��B�M���䎩�g���w�����ƂȂ��āA���قǂ̌R���𗦂����Ă�����ȏ�A�����������G���������̂ł͂���܂��A�_�ӂ����܂��Ƃɑ��肪�����A�]���Đl�Ԃ̑��Ƃ��ẮA���炩���߂���ɔ����邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ł�����v�B

------p.79-83

�A���N�T���h���X�@����֔��]�����f�A�S�R����

[��]�@

�R�C�m�X�����������I���ƁA���̏�ɋ����킹���҂����̊Ԃ���́A�ނ̔����ɑ��邴��߂����N�������B�����̎҂ɂ͗܂������Â������Ƃ������̂��Ƃ��A���̐悳��Ɋ댯�����������Ƃւ̔ނ�̔������A�܂��ނ�̖]�ނƂ��낪���͈����g���ɂ��邱�Ƃ��A�Ȃ������������炩�ɕ�����Ă����B

����ɑ��A���N�T���h���X�́A�R�C�m�X�̌�����������̔����ɂ��A���݂��鑼�̎w���������̎�C�ɂ��A�������蕠�𗧂ĂĎU���邵���̂ł���B

���̗����ނ͍Ăѓ�����Ԃ�����W����ƁA�{����܂�ŁA�����Ƃ��Ă͑O�i�𑱂��邪�A�������A�C�̐i�܂Ȃ��}�P�h�j�A�l�ȂǁA����������ς��čs������͂Ȃ��A���ɂ͎��������̉��Ɋ��ŕt���]���҂���������B�ƂɋA�肽���҂͋A���Ă��悢�A�����ċ����̒��ԂɁA�������͎�����̉���G���ɒu������ɂ����܂܂ŋA���Ă����̂��ƁA�������������G���邪�悢�A�ƌ����������B���ꂾ�������ƁA�ނ͎����̖��ɂֈ����g����Ȃ�A���̓�����A�݂̂Ȃ炸���̓�����O���Ԃ��A���߂̒N�����g�ӂɂ͋߂Â����ɂ����B���m��O�̊Ԃɂ͂悭�N���肪���Ȃ��Ƃ����A�Ђ���Ƃ��ă}�P�h�j�A�l�⓯���R�����̑��ɁA���炩�S���̕ω��������A�ނ��������邱�Ƃ����Ղ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ɗ��҂��Ă̂��Ƃ������B

�������w�c���ɂ͂܂����Ă��[�����ق������A�������ނ̕���ɂ͐S��Y�܂��Ȃ�����A������Ƃ����Ă��̂��Ƃł����������A�l����ς���C���Ȃ����Ƃ͖��炩�������B���S�X�̎q�v�g���}�C�I�X���`����Ƃ���ɂ��A�A���N�T���h���X�͂��̂Ƃ��A����ł��Ȃ��n�͂�m���ċ]����������Ƃ����B�Ƃ��낪�ނ����]���s���ƁA�]���Ɏ����ꂽ�̂͋g�ł͂Ȃ�����*84�B

�����ł���Ɣނ͑��߂̍ł��傾�����҂����ƁA�Ȃ��ł������̕��S�̗F�l���������W����ƁA�����������Ɉ����Ԃ��悤�����Ă���Ƃ��āA����֔��]���邱�Ƃ����ӂ����|���A�S�R�Ɍ��������̂ł������B

*84 ���̂Ƃ��A���N�T���h���X���A���]�̌T(���F�ՂŁA�Z�Ɍ�����X�̏�(�������A����Ől���⎖���̋g����肤)�ɂ���āA�i�R�̐�������f�������Ƃ́A�A�b���A�m�X/�v�g���}�C�I�X�ɂ����`���Ȃ��B�_�ӂ͂��̍ۃA���N�T���h���X���A�݂�����̓��S�̖������������A�����ŋ����Ď�����[�������邽�߂́A�B��̕��@�������̂ł��낤�B

------p.83-84

���~�A�q���_�X�y�X�͔Ȃ̃j�J�C�A����A���ݗ��s�̓�R���A�D�c�ɂ��C���h�X��쉺���J�n����(�܁E���E5�A�Z�E��E1�A�O�E1—2�A��E�ꔪ�E1�`���E6)

�A���N�T���h���X�A�ʼn����B�n�_�ɋ���ȍՒd�̒z���A�q���h���I�e�X���ڎw���ČR�]�����ēn�́A�A�P�V�l�X����Ăѓn���ăq���_�X�y�X��܂œ��B

[���]

����Ɣނ�͎G���ȌQ�O�̊��Ăɂ����������������A����̎҂͗܂𗬂����B�ނ�̈ꕔ�͂܂����̖��ɋ߂��ɒy�����ƁA�A���N�T���h���X�̂��߂ɍK������Əj���̋F����������������B

�ނ������ɊÂ��̂͌�ɂ���ɂ��A�����ނ�ɑ��Ă������������炾�B�����Ŕނ͌R�����敪������ƁA�ނ�ɏ\��̍Ւd��z���悤�w�������B�����͋���ȓ��قǂ�����A���̕��Ɏ����Ă͓��Ɍ�������������ɂ�����������Ȃ��̂ł������B�ނƂ��Ă͎������A����قǂɂ��y���ȓy�n�ɂ܂ŏ����i�܂��������A�_�X�ɑ��銴�ӂ̕������Ƃ��A�܂�������䅓�h�����̐��ɂ܂œ`����L�O���Ƃ��āA������z�������̂ł���*85�B

*85 �����ʼn��_�ւ̓��B�L�O�Ƃ��ꂽ�u�Ւd�v�̂��Ƃ́A���j���Ƃ������`��(�f�B�I�h���X�ꎵ�E��܁E��A�N���e�B�E�X��E�O�E���ȂǁA�������̂������炭�����ƍl�����Ă���B�l�Êw�I�ɂ͊m�F����Ă��Ȃ����A�X�^�C���͌��݂̃x�A�X(�q���p�V�X)��̗��H���×������Ɉړ����Ă��邱�Ƃ̌��،��ʂ���A��\�͑������ł������̂��Ɛ��_���Ă���B

�Ւd����������ƃA���N�T���h���X�́A�����̒h��Ŋ��K�ɏ]���ċ]��������A�����ő̈�Ɣn�p�̋��Z���Â����B�ނ͂܂��q���p�V�X��Ɏ���n���т��A�|���X�̗̒n�ɉ����Ă��A���̂����Ŕގ��g�̓q���h���I�e�X���ڎw���ČR�]�������̂ł���B

�q���h���I�e�X���n�����ނ́A���̂܂܌�ނ𑱂��ăA�P�V�l�X��̐��Ɏ������B�����ɓ������Č���ƁA��Ƀw�p�C�X�e�B�I�����ނ̖����Ėh�ǂ̒z���ɓ������Ă����B���̌��݂������o���オ���Ă���*86�B�����Ŕނ͋ߍ݂̏Z���̂����ڏZ����]����҂�A�b���̂������͂�퓬�\�͂��������҂��������̒��ɓ��A�����A�ގ��g�͑�m�Ɍ����Đ쉺��̏����Ɏ��|�������B

*86 ���́u�A�P�V�l�X�͔Ȃ̃A���N�T���h���C�A�v�́A�������{�̊������H(�q���_�X�y�X���Ȃ̃W�������v�[������ƃW�F��������Ƃ̓�k����)����������v�ՁA���݂̃��@�W���o�[�h�ɔ�肳��钬�B���邢�̓A���N�T���h���X�������A�C���h�Y�̈����̎����L�O���āu�y���^�X�v�Ɩ��������Ƃ���(�v���^���R�X�w�A���N�T���h���X�`�x�Z��E�O)�A���̒���������Ȃ��B

�A�r�T���X�̗̍��ɗאڂ����n��̑���ł���A���T�P�X�ƁA�A�r�T���X�̌Z��A�܂����̑��̉��҂������A�C���h�l�̊Ԃł͍ō��ɒ��d����鑡�蕨���āA�A���N�T���h���X�̂��Ƃɂ���Ă����̂́A���̂Ƃ��̂��Ƃ��B�A�r�T���X�͕a�C�̂��ߗ��邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ������Ƃł������B�A���N�T���h���X�̕�����A�r�T���X�̂��Ƃ��킳��Ă����g�҂��������̂Ƃ��A�ނ�Ɠ����ŋA���Ă����B����Ŏ�����̒ʂ�ԈႢ�Ȃ��ƁA����Ȃ�[���ł����A���N�T���h���X�́A�A�r�T���X�ɂ��̗̓y�̓�������^�������A�A���T�P�X�����ނ̌��͂̂��Ƃɏ��������邱�Ƃɂ����B����ƂƂ��ɔނ炪����[�߂�ׂ��v�d���߂������ŁA�ނ͂��炽�߂ăA�P�V�l�X�͔Ȃŋ��]�̎�������s�����B���ꂩ��A�P�V�l�X����Ăѓn���ăq���_�X�y�X��܂œ��B�����ނ͂����ŁA�j�J�C�A�A�u�P�p���̓�̒����A���J�̂��߂Ђǂ�����ł���̂��A�����̎菕���ŏC�����A���̑��ɂ��n��̎���ɒ����𗧂ĂĂ�����̂ł������B

------p.85-86

��5���I���

��